第8课 中国古代的法治与教化 课件

图片预览

文档简介

(共36张PPT)

第8课 中国古代的法治与教化

——“以礼入法”:法律儒家化的进程

高中历史统编版(2019)选择性必修Ⅰ国家制度与社会治理

第三单元 法律与教化

1.知道中国先秦时期成文法的产生过程,以及这一时期思想家对于德治、法治关系的讨论;

2.知道自西汉起历代王朝法律、礼教并用的统治手段。

学习目标(注:参照2020年高中历史新课程标准)

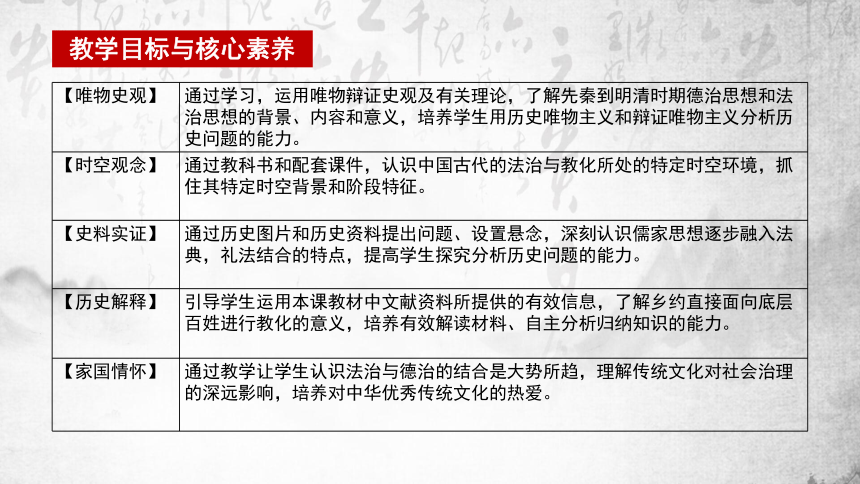

【唯物史观】 通过学习,运用唯物辩证史观及有关理论,了解先秦到明清时期德治思想和法治思想的背景、内容和意义,培养学生用历史唯物主义和辩证唯物主义分析历史问题的能力。

【时空观念】 通过教科书和配套课件,认识中国古代的法治与教化所处的特定时空环境,抓住其特定时空背景和阶段特征。

【史料实证】 通过历史图片和历史资料提出问题、设置悬念,深刻认识儒家思想逐步融入法典,礼法结合的特点,提高学生探究分析历史问题的能力。

【历史解释】 引导学生运用本课教材中文献资料所提供的有效信息,了解乡约直接面向底层百姓进行教化的意义,培养有效解读材料、自主分析归纳知识的能力。

【家国情怀】 通过教学让学生认识法治与德治的结合是大势所趋,理解传统文化对社会治理的深远影响,培养对中华优秀传统文化的热爱。

教学目标与核心素养

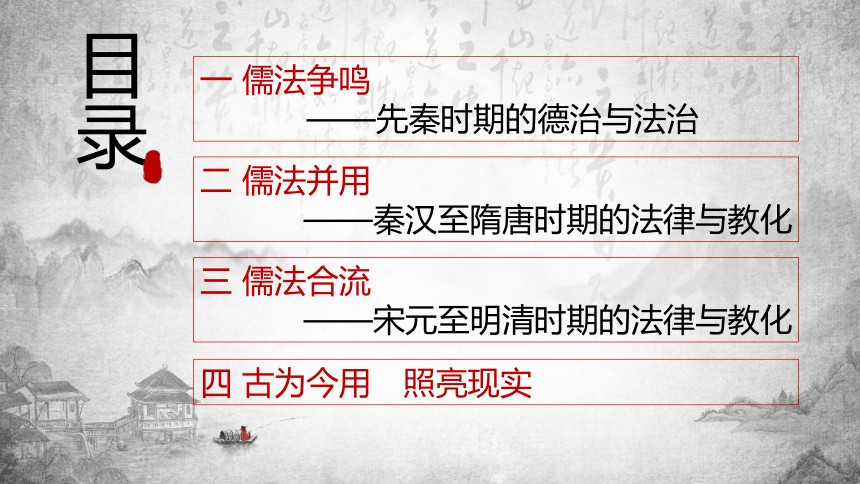

一 儒法争鸣

——先秦时期的德治与法治

目录

二 儒法并用

——秦汉至隋唐时期的法律与教化

三 儒法合流

——宋元至明清时期的法律与教化

四 古为今用 照亮现实

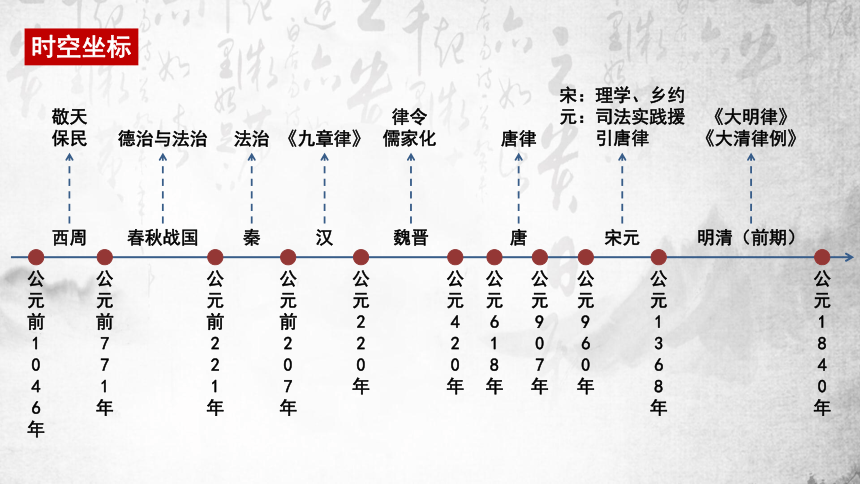

公元前1046年

公元前771年

西周

敬天保民

春秋战国

德治与法治

秦

法治

汉

《九章律》

魏晋

律令

儒家化

唐

唐律

宋元

宋:理学、乡约

元:司法实践援引唐律

明清(前期)

《大明律》

《大清律例》

公元前221年

公元前207年

公元220年

公元420年

公元618年

公元907年

公元960年

公元1368年

公元1840年

时空坐标

探究导入

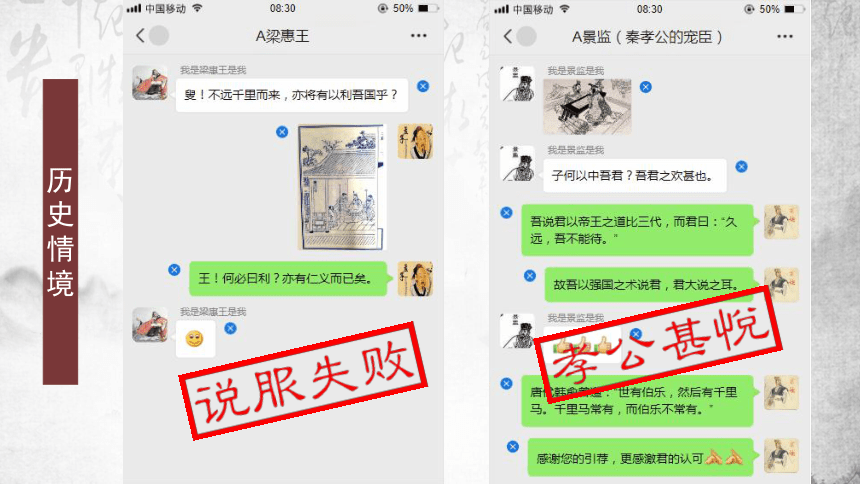

跨越时空,请同学们浏览以下两组历史人物的微信对话

思考:孟子、卫鞅的主张分别代表什么治国思想?

相同的抱负,为什么有着不同的境遇?

左图:魏国——孟子见梁惠王(出自《孟子·梁惠王章句上》)

右图:秦国——卫鞅复见孝公(出自《史记·商君列传》)

历史情境

第一章

先 秦

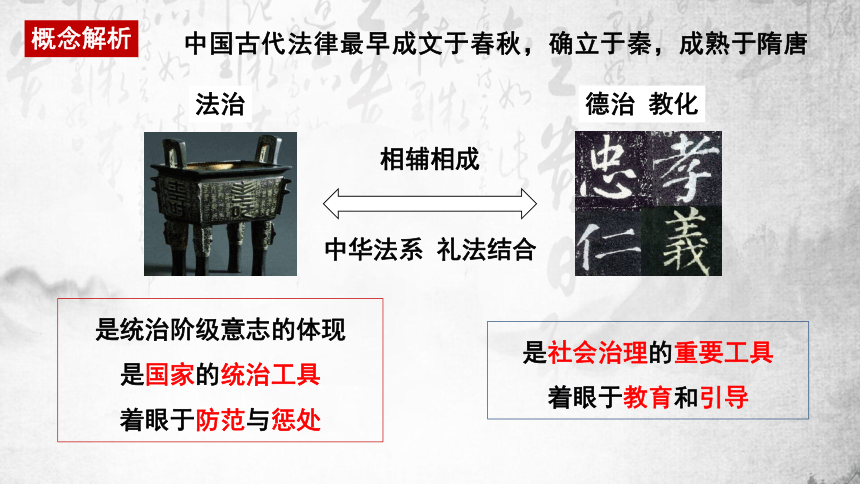

中国古代法律最早成文于春秋,确立于秦,成熟于隋唐

概念解析

是统治阶级意志的体现

是国家的统治工具

着眼于防范与惩处

是社会治理的重要工具

着眼于教育和引导

相辅相成

中华法系 礼法结合

法治

德治 教化

一 儒法争鸣——先秦时期的德治与法治

自主学习

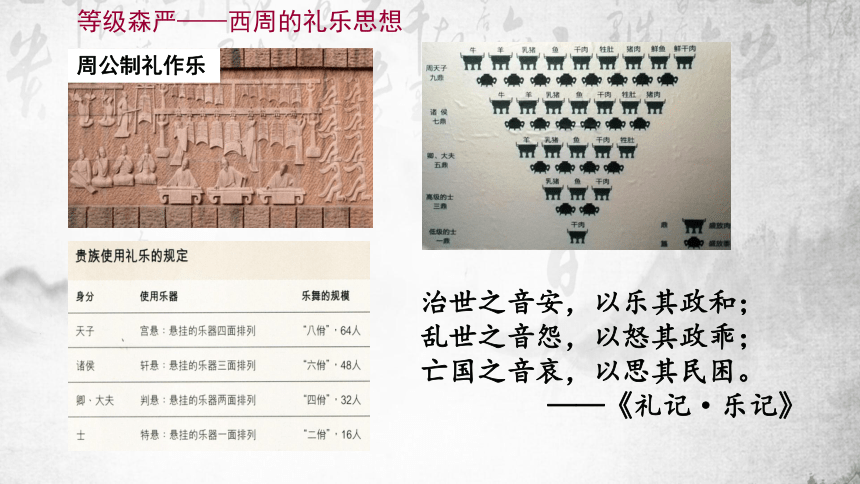

1.德治思想的渊源:

(1)夏商:统治者可以随意殄灭人命,实行“人殉”制。

(2)西周:统治者建立起以宗法制为核心的礼制,同时提出“敬天保民”的思想,有一定的进步性。

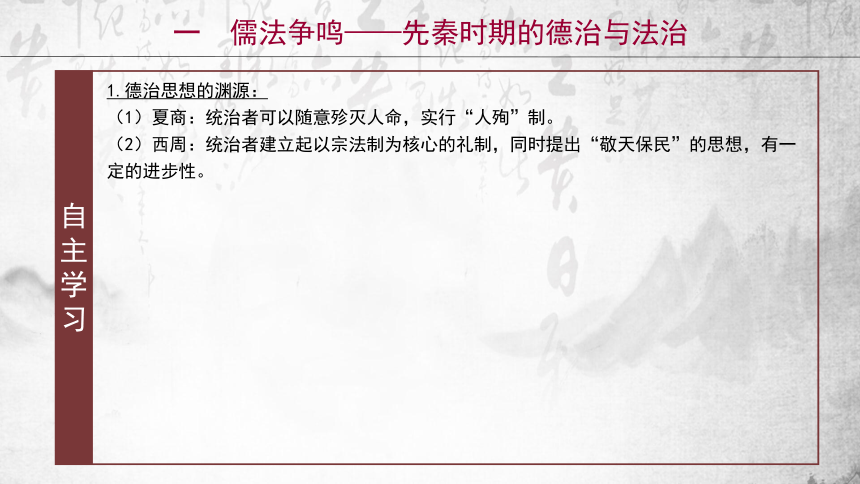

等级森严——西周的礼乐思想

周公制礼作乐

治世之音安,以乐其政和;

乱世之音怨,以怒其政乖;

亡国之音哀,以思其民困。

——《礼记·乐记》

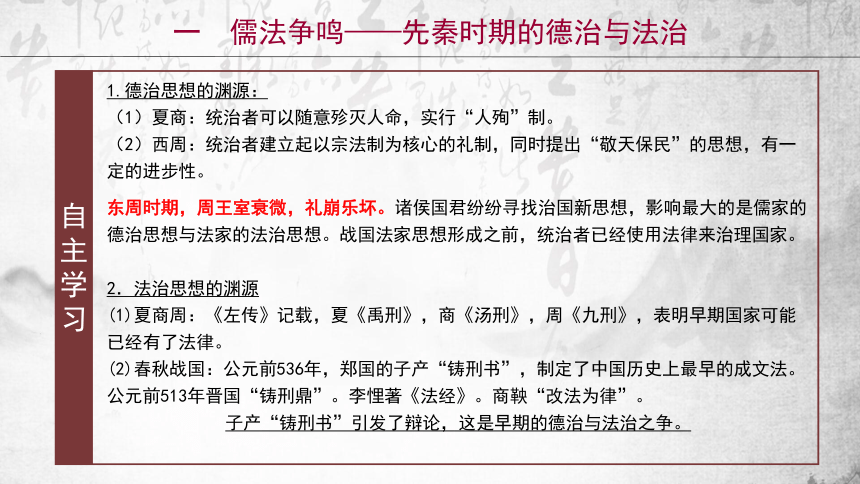

一 儒法争鸣——先秦时期的德治与法治

自主学习

1.德治思想的渊源:

(1)夏商:统治者可以随意殄灭人命,实行“人殉”制。

(2)西周:统治者建立起以宗法制为核心的礼制,同时提出“敬天保民”的思想,有一定的进步性。

东周时期,周王室衰微,礼崩乐坏。诸侯国君纷纷寻找治国新思想,影响最大的是儒家的德治思想与法家的法治思想。战国法家思想形成之前,统治者已经使用法律来治理国家。

2.法治思想的渊源

(1)夏商周:《左传》记载,夏《禹刑》,商《汤刑》,周《九刑》,表明早期国家可能已经有了法律。

(2)春秋战国:公元前536年,郑国的子产“铸刑书”,制定了中国历史上最早的成文法。

公元前513年晋国“铸刑鼎”。李悝著《法经》。商鞅“改法为律”。

子产“铸刑书”引发了辩论,这是早期的德治与法治之争。

图片情境

礼崩乐坏——成文法的诞生

子产VS叔向:第一次公布成文法VS反对公开刑书

(公元前536年,郑国子产)铸刑书于鼎,以为国之常法。

——西晋·杜预《春秋左氏经传集解》

叔向使诒子产书,曰:“昔先王议事以制,不为刑辟(法律),惧民之有争心也……民知有辟,则不忌(畏惧)于上,并有争心,以征于书(法律文件),而徼幸(饶幸)以成之,弗可为矣……民知争端矣,将弃礼而征于书。锥刀之末,将尽争之,乱狱滋丰,贿赂并行,终子之世,郑其败乎!”

(子产)复书曰:“若吾子之言,侨不才,不能及自损,吾以救(乱)世也。”

——《左传·昭公六年》

思考1:叔向为何反对子产“铸刑书”?

思考2:成文法的出现对当时社会的转型发展产生了怎样的影响?

这更证明春秋以前的刑律是掌握在贵族手中的,他不愿把刑法公布,怕的是丧失贵族阶级过去那种家长制的生杀予夺的权柄。……仅仅相隔二十三年,叔向自己的祖国即晋国赵鞅、荀寅也“……以刑铸鼎……”。

——摘编自徐喜良《中国通史》

因此,(子产)“制叁辟,铸刑书”的目的是将新的田制、赋制用法律形式固定下来,保护新兴地主阶级的经济利益,限制、打击奴隶主贵族的特权。把法律条文铸在鼎上,让人们知道自己的权利和义务……在一定程度上有利于保护新兴地主阶级的既得利益、促进社会生产和封建生产关系的确立和发展。

可以说,中国古代的成文法是封建经济基础的产物;同时,对维护封建经济基础,促进封建社会的形成、发展,也起了不可忽视的积极作用。

——蒲坚主编《中国法制通史·夏商周卷》

旧的奴隶制法律时代远去,封建制法律时代的来临

中国古代的成文法是封建经济基础的产物

图片情境

孟子

卫鞅

相同的抱负 不同的境遇

孟子VS卫鞅:谁的观点更适合当时社会形势?原因何在?

3.内容

(1)儒家的德治思想

①人性善,主张礼义教化

②孔子:为政以德,爱惜民力

③孟子:施行仁政,轻刑薄赋;民贵君轻

(2)法家的法治思想

①人性恶,主张刑、法治理

②卫鞅:商鞅变法,保护新兴地主阶级的权益

③韩非:法、术、势结合,驾驭臣下;严明法令;“以法为教”“以吏为师”

学习聚焦:

儒家的德治思想有积极意义,但法家的法治思想更符合战国时期各国富国强兵、政令统一的需要。

在法家思想的指引下,秦国不断富国强兵,最终统一六国,建立了中国历史上第一个君主专制中央集权的封建国家。

第二章

秦 汉 隋 唐

二 儒法并用——秦汉至隋唐时期的法律与教化

案例1:甲盗取财物价值千钱,乙在知情的情况下分赃一钱,则二人同罪。……

案例4:两人持剑相斗,一人削掉了一人发髻,则应被处以城旦(筑城的苦役)徒刑。……

注:现藏于湖北省博物馆。竹简共1155枚,残片80枚,分类整理为十部分内容,图片为《法律答问》。《法律问答》多采用答问形式对秦律条文、术语等作出解释。秦代“以吏为师”,《法律问答》可能就是当时培训官吏时使用的教材。

云梦睡虎地秦简部分条文

秦末战乱,刘邦初入关中,约法三章“杀人者死,伤人及盗抵罪。”西汉建立后……于是相国萧何拾取秦法,作律九章。当孝惠、高后时,“萧、曹为相,镇以无为,刑罚以稀”。汉武帝重用张汤赵禹之流的酷吏,连造新法,……此后酷吏玩法舞弊,以律文案例辗转比附,法网峻密。

根据以下材料并结合所学知识,概括西汉前期治理指导思想的演变。

汉承秦制 反思苛法

外儒内法 剂之以道

春秋决狱(引经决狱)——开启法律儒家化进程

汉武帝以后儒家思想成为主流意识形态,律令逐渐儒家化

活动思考:对照律令原文和案例分析,说明董仲舒《春秋》决狱的依据和实质是什么?这体现出汉代法律实践有什么特色?

◆依据:《春秋》之义,即夫为妻纲、父为子纲、君为臣纲的三纲思想

◆实质:维护专制主义皇权不可侵犯

◆特点:体现儒家经义对法律的主动渗透,经义与法律的融合,礼法并用

案件:甲父乙与丙争言相斗。丙以佩刀刺乙,甲即以杖击丙,误伤乙。甲当何论?或曰:“殴父也,当枭首”。

判决:(董仲舒)论曰:“臣愚以父子至亲也,闻其斗,莫不有怵怅之心。扶杖而救之,非所以欲诟父也。《春秋》之义,许止父病,进药于其父而卒。君子原心,赦而不诛。甲非律所谓殴父,不当坐。”

——北宋·李昉等编纂:《太平御览》卷6

案例分析

律令原文

妻悍而夫殴笞之,非以兵刃也,虽伤之,毋罪。妻殴夫,耐为隶妾(终身为官府服役)。

子贼杀伤父母,奴婢贼杀伤主、主父母妻子,皆枭其首市。

父母殴笞子及奴婢,子及奴婢以殴笞辜死,令赎死(交纳钱物而免除死罪)。

——湖北荆州江陵张家山汉简《二年律令》

魏晋南北朝——法律儒家化进程加快

(曹魏时期)“八议”正式以法律化、制度化的形式规定官僚贵族司法特权……晋律明确规定了“准五服以制罪”原则……就是承认儒家所提出的五等丧服制度具有了法律地位,从而使礼与法更加紧密地融为一体。

——张苏阳《论中国古代法律儒家化》

思考:

为什么法律与儒学的结合会越来越紧密?

西汉以后,儒家思想成为我国封建社会的主流思想,自先秦即开始形成的礼为法先、礼法结合的儒家思想理念逐渐加速渗透到国家法律的发展进程中。

法律儒家化进程的根本动力在于:借用儒家礼教巩固和强化封建统治阶级的统治。

《唐律疏议》——中华法系确立的标志

《唐律疏议》是在《武德律》《贞观律》的基础上修订的,颁行于唐高宗永徽年间,又称为《永徽律疏》。由律文和疏议(对律文的解释)两部分组成。共12篇,30卷,500条。

德礼为政教之本,刑罚为政教之用,两者犹昏晓阳秋相须而成者也。——《唐律疏议·名例律》

名例律 卫禁律

职制律 户婚律

厩库律 擅兴律

贼盗律 斗讼律

诈伪律 杂率律

捕亡律 断狱律

“律以正刑定罪,令以设范立制,格以禁违止邪,式以轨物程事”。

——《唐六典》卷六《尚书刑部》

历史纵横:

唐朝法律体系包括律、令、格、式。律是定罪量刑的刑法典,令是行政制度与规则,格是相对律令而言的补充意义的法典,式是关于实施律令的细则法规。

史料研读

律:《唐律疏议·斗讼律》(卷22第302条)规定:诸斗殴人者,笞四十。(谓以手足击人者。)伤及以他物殴人者,杖六十。(见血为伤。非手足者,其馀皆为他物,即兵不用刃亦是。)伤及拔发方寸以上,杖八十。若血从耳目出及内损吐血者,各加二等。

令、式:《唐律疏议·杂律·违令》(卷27第449条)规定:诸违令者,笞五十;谓令有禁制而律无罪名者。别式,减一等。

令有禁制,《疏》议曰:“令有禁制”,谓《仪制令》“行路,贱避贵,去避来”之类,此是“令有禁制,律无罪名”,违者,得笞五十。

“别式减一等”,谓《礼部式》“五品以上服紫,六品以下服朱”之类,违式文而着服色者,笞四十,是名“别式减一等”。物仍没官。

格:

敦煌文书中的《神龙散颁刑部格》:

第一条:录文。有罚则。

伪造官文书印,若转将用行(行用),并盗用官文书印及亡印而行用,并伪造前代官文书印,若将行用,因得成官,假与人官,(同)情受假,各先决杖一百。头首配流岭南远恶边处,从配缘边有军府小州,并不在会赦之限。其同情受用伪文书之人,亦准此。

与《唐律疏议·诈伪律》(卷25第363条)的规定进行比较:诸伪写官文书印者,流二千里。余印,徒一年。即伪写前代官文印,有所规求,封用者,徒二年。

定罪量刑

行政制度与规则

实施律令的细则法规

补充律令

问题探究

◆唐律是礼法结合的典范,对儒家伦理中的“孝”特别重视

◆体现了以礼入律,是法律儒家化的重要表现之一

阅读下面两则材料,说说唐律有哪些特点?

材料1:谓闻父母丧,匿不举哀,流;告祖父母、父母者,绞,从者流;祝诅祖父母、父母者,流。

……

诸犯死罪者非十恶,而祖父母、父母老疾应侍,家无期亲成丁者,上请。

犯流罪者,权留养亲,不在赦例,调课依旧。若家有进丁及亲终期年者,则从流。计程会赦者,依常例。即至配所应侍,合居作者,亦听亲终期年,然后居作。 ——引自刘俊文点校《唐律疏议》卷1《名例律》[M],北京:中华书局,1983年。

材料2:在唐律律文及疏议中涉及的与不孝相关的条款有107条,占全部条款的21%左右。 ——卢楠:《<唐律疏议>之“不孝”一准乎礼》

问题探究

◆《唐律疏议》继承了汉魏以来法律制定和阐释的经验,是中国现存最早、最为完整的封建法典,是中华法系确立的标志。

◆此后,历代王朝大多以此为蓝本创制自己的法律。

阅读材料,如何理解唐律颁布的历史意义。

辽太祖时,定治契丹及诸夷之法,汉人则断以律令。太宗时,治渤海人亦依汉法。道宗时,以国法不可异施,将不合于律令者别存之。此所谓律令,还是唐朝之旧。金当熙宗时,始合女真旧制及隋、唐、辽、宋之法,定《皇统制》。然仍并用古律。章宗泰和时定律,《金史》谓其实在就是《唐律》。元初即用金律。世祖平宋以后,才有所谓《至元新格》、《大元通制》等,亦不过将新生的法令事例加以编辑而已。明太祖定《大明律》,又是一准《唐律》的。《清律》又以《明律》为本。

——吕思勉《中国通史 刑法》

唐朝“一准乎礼”——法律儒家化进程基本完成

《大唐开元礼》——封建礼仪集大成

自主学习

◆唐朝提倡礼治。732年,唐朝政府颁行《大唐开元礼》,分吉、宾、军、嘉、凶五礼,是一部体系庞大、体例严谨、内容繁复的礼仪法典,也是秦汉以来封建礼仪制度的集大成。

学习聚焦:

汉魏以后,儒家思想作为主流思想逐步融入法典,礼法结合。唐律标志着中华法系的完备。

(唐律)一准乎礼,以为出入,得古今之平。

——[清]永瑢等《四库全书总目提要·唐律疏议》

二 儒法并用——秦汉至隋唐时期的法律与教化

朝代 法律成就 社会教化

秦 以法治国;秦律(云梦睡虎地秦简)、发布“律”“令”,都具有法律效力 “以法为教”,“以吏为师”

汉 沿袭秦律作《九章律》、《二年律令》; 引经决狱,以经注律,律令儒家化开端 乡里设“三老”;

通过教育系统推动

魏晋南北朝 律令儒家化进程加快 重视家训

隋唐 “一准乎礼”,以礼入律 《唐律疏议》(中华法系确立); 《大唐开元礼》(封建礼仪集大成); 包括律、令、格、式的法律体系; 强化基层教化 推广魏晋家训经验,

强化基层教化

自主学习

二 儒法并用——秦汉至隋唐时期的法律与教化

问题探究

黔首安宁,不用兵革。六亲相保,终无寇贼。欢欣奉教,尽知法式。……皆遵度轨,和安敦勉,莫不顺令。

——(西汉)司马迁《史记·秦始皇本纪》

乡有三老、有秩、啬夫……三老掌教化。

——(东汉)班固《汉书·百官公卿表》

立太学以教于国,设庠序以化于邑,渐民以仁,摩民以义,节民以礼。

——(东汉)班固《汉书·董仲舒传》

当时(魏晋南北朝时期),家族观念得到空前强化,以门第相标榜的现象十分盛行。而鉴于家诫可以……起到维护、强化、巩固家族门第的作用,故而,家诫层出不穷、蔚为大观。

——张惠芬主编《中国古代教化史》

家有雅风,政事规为。 ——《授大理卿李坰黔中宣慰使制》

家法备,然后可以言养人。 ——《新唐书·柳公绰传》

根据以下材料并结合所学知识,概括自秦汉至隋唐,社会教化发展的特点。

颜氏家训

◆自秦汉至隋唐,社会教化的指导思想由秦时“以法为教”“以吏为师”的法家思想逐渐转化为汉代独尊儒术后的礼法并用思想。

◆在具体教化工作的开展上,既有官方政府的积极助推,同时也会受到社会风俗发展变迁等影响。

◆总体发展趋势表现为愈发注重基层教化的发展,政府的推动作用日趋明显等。

第三章

宋 元 明 清

三 儒法合流——宋元至明清时期的法律与教化

朝代 法律成就 社会教化

宋 《宋刑统》与《唐律疏议》基本相同; 以唐令为蓝本的《天圣令》 儒学开始向基层渗透,理学建立统治地位,

授徒、讲学、家训、读物等;

开创乡约

元 援引唐律 略

明 以唐律为蓝本的《大明律》,开创律例合编体例 乡约宣讲“六谕”,以《大明律》解释六谕

清 沿袭《大明律》, 制定《大清律例》 乡约延续明朝模式,仪式感更强,宣讲康熙帝的“圣谕十六条”和雍正帝《圣谕广训》,常引《大清律例》

自主学习

三 儒法合流——宋元至明清时期的法律与教化

《文堂乡约家法》

为朱元璋“六谕”

政府基层组织代表

天地神明纲纪法度

圣谕

孝顺父母,尊敬长上,和睦乡里,教训子孙,各安生理,毋作非为。

两宋

三 儒法合流——宋元至明清时期的法律与教化

问题探究

材料1 一、德业相劝;二、过失相规;三、礼俗相交;四、患难相恤。

——(北宋)地方儒士吕大钧兄弟《蓝田吕氏乡约》

材料2 各州县做竖牌十面:凡不养父母时常忤逆者,牌书“不孝某人”。尊长无礼,牌书“不义某人”。偷鸡摸狗,牌书“做贼某人”。生事殴人,牌书“凶徒某人”……各用大字钉于本犯门左,每会跪约听讲,街民不与往来。约长等劝令同约完成纳粮的任务,劝戒同约维护地方安定。

——(明朝)山西巡抚、刑部侍郎吕坤《乡甲约》

材料3 每月朔望日,择宽洁公所,设香案。届时县中文武官俱至,衣莽衣,礼生唱,序拜,行三跪九叩首礼。 ——清《仁寿县志》

材料4 敦孝弟以重人伦,笃宗族以昭雍睦,和乡党以息争讼,重农桑以足衣食,尚节俭以惜财用,隆学校以端士习,黜异端以崇正学,讲法律以做愚顽,明礼让以厚风俗,务本业以定民志,训子弟以禁非为,息诬告以全良善,戒窝逃以免株连,完钱粮以省催科,联保甲以弭盗贼,解仇忿以重身命。

——康熙帝“圣谕十六条”

材料5 宋代一些地方实行乡约制度,其主要功能是扬善惩恶,制定规约进行道德教化,并建立民间组织和相关的赏罚制度。明清时期,宣讲“圣谕”成为乡约最重要的内容。当时,由地方官吏广泛推行乡约制度,设立乡约组织,每月召集百姓宣讲、教化。康熙九年颁布了乡约组织必须宣讲的《上谕十六条》,内容包含“重农桑以足衣食”“训子弟以禁非为”等。

——据杨开道《中国乡约制度》等

思考1:自宋至清的乡约内容有何变化?

思考2:谈一谈推动社会教化发展力量有何变化?在教化过程中反映出怎样的礼、法关系?

◆在理学思想指导下,道德教化普及化、通俗化。

◆政府主导作用加强(原本由儒学士人自发形成的基层教化组织,逐渐演变为政府利用和严密掌控的基层统治工具),反映了封建社会后期君主专制中央集权的日趋强化。

◆明清时期,乡约逐渐与法律合流,因而社会教化带有封建法律的强制力和约束力。

总结思考

我国古代为何形成以儒家思想为核心、“礼”“法”结合的社会治理体系

◆政治:中国建立专制主义中央集权制度,宗法家庭观念和官僚等级制度是礼法融合的基础;

◆经济:以家庭为单位的小农经济是封建社会的根基,在这种具有封闭性的自然经济形态下,亲亲尊尊为核心的礼教秩序,适应封建经济稳定发展的需要;

◆思想:中国古代由自然经济孕育的“天人合一”观念以及儒家思想的不断演变,推动着人们作为社会规范——礼和国家规范——法相结合。

第四章

古 为 今 用

照 亮 现 实

重点突破·核心素养

材料1 由于于礼的侵入,法律思想的德化,法律制度的儒化,使道德高于一切,法律始终处于从属地位。在人们的意识中道德的标准高于一切,道德意识较强,法律意识是服从于道德意识的。另外,由于德礼为先,属主导,将法的作用限制到一个极小的范围即罚以内,人们对于法的认识仅在于是镇压、惩罚,这样一来,人们避犹不及,更谈不上运用和掌握。

——引自郑永流、萧伯符:《再议中国法律思想发展的基本线索》,《法学季刊》,1987年第2期

材料2 法律和道德都是社会行为规范,最高境界的守法是恪守社会公德、职业道德和家庭美德,最低限度的守法是做到法律的底线不能逾越、道德的红线不能触碰……舟楫相配,得水而行。依法治国与以德治国,如车之两轮、鸟之双翼,共同推进依法治国滚滚向前,共同托举起中华民族伟大复兴的中国梦。

——《让法治与德治“两翼齐飞”——“依法治国、依规治党”系列述评之八》

参考以上材料,联系本课所学,借鉴古今中外历史发展中的经验教训,从公民、社会和国家三个层面中任选2个角度,以“礼法结合对社会主义法治建设的现代启示”为题展开论述,要求史论结合,观点明确,逻辑清晰,通顺流畅,字数150左右为宜。

中国古代的法治与礼教

先秦

德治:西周“敬天保民”——春秋战国儒家的仁、礼

法治:春秋“铸刑书”——战国法家“法、术、势”

秦——唐

秦汉:改法为律,律、令皆法

魏晋:律令儒家化

唐朝:《唐律疏议》中华法系确立

宋——清

法治:明清律例合编

教化:宋代理学、乡约组织

知识结构

课堂小结

◆伦理教化和法律制裁历来是统治者进行社会治理的两种基本手段,各自发挥着不可替代的作用。

◆律法威天下,礼教入人心,礼法结合之“道”是封建王朝统治者从实践中总结出来的统治人民的基本经验,既保留了统治方式中必要的柔性约束力,又不乏维护统治秩序所必不可少的硬性强制力,从而保障国家和社会治理的平稳有序。

◆历史发展证明,法治与教化在古代国家治理进程中发挥着互补互用、表里相依和相得益彰的作用,这是中国古代国家治理实践留给我们的宝贵历史经验。

1.秦朝法律规定,私拿养子财物以偷盗罪论处,私拿亲子财物无罪;西晋时规定,私拿养子财物同样无罪。这一变化表明,西晋时( )

A.养子亲子权利相同 B.血缘亲情逐渐淡化

C.宗族利益受到保护 D.儒家伦理得到强化

2.汉代有一典型案例:父亲和别人因口角发生斗殴,对方用刀刺父亲,儿子持棍相救,结果误伤了父亲。依据汉律,子伤其父,应论死罪。但最终判决认为,“父子至亲”,儿子出于孝心持棍救助,应当无罪免刑。这一判决反映了汉代( )

A.儒家伦理道德影响司法 B.司法审判标准极度混乱

C.儒学成为唯一司法依据 D.孝治天下儒家独尊观念

D

知识巩固训练

A

第8课 中国古代的法治与教化

——“以礼入法”:法律儒家化的进程

高中历史统编版(2019)选择性必修Ⅰ国家制度与社会治理

第三单元 法律与教化

1.知道中国先秦时期成文法的产生过程,以及这一时期思想家对于德治、法治关系的讨论;

2.知道自西汉起历代王朝法律、礼教并用的统治手段。

学习目标(注:参照2020年高中历史新课程标准)

【唯物史观】 通过学习,运用唯物辩证史观及有关理论,了解先秦到明清时期德治思想和法治思想的背景、内容和意义,培养学生用历史唯物主义和辩证唯物主义分析历史问题的能力。

【时空观念】 通过教科书和配套课件,认识中国古代的法治与教化所处的特定时空环境,抓住其特定时空背景和阶段特征。

【史料实证】 通过历史图片和历史资料提出问题、设置悬念,深刻认识儒家思想逐步融入法典,礼法结合的特点,提高学生探究分析历史问题的能力。

【历史解释】 引导学生运用本课教材中文献资料所提供的有效信息,了解乡约直接面向底层百姓进行教化的意义,培养有效解读材料、自主分析归纳知识的能力。

【家国情怀】 通过教学让学生认识法治与德治的结合是大势所趋,理解传统文化对社会治理的深远影响,培养对中华优秀传统文化的热爱。

教学目标与核心素养

一 儒法争鸣

——先秦时期的德治与法治

目录

二 儒法并用

——秦汉至隋唐时期的法律与教化

三 儒法合流

——宋元至明清时期的法律与教化

四 古为今用 照亮现实

公元前1046年

公元前771年

西周

敬天保民

春秋战国

德治与法治

秦

法治

汉

《九章律》

魏晋

律令

儒家化

唐

唐律

宋元

宋:理学、乡约

元:司法实践援引唐律

明清(前期)

《大明律》

《大清律例》

公元前221年

公元前207年

公元220年

公元420年

公元618年

公元907年

公元960年

公元1368年

公元1840年

时空坐标

探究导入

跨越时空,请同学们浏览以下两组历史人物的微信对话

思考:孟子、卫鞅的主张分别代表什么治国思想?

相同的抱负,为什么有着不同的境遇?

左图:魏国——孟子见梁惠王(出自《孟子·梁惠王章句上》)

右图:秦国——卫鞅复见孝公(出自《史记·商君列传》)

历史情境

第一章

先 秦

中国古代法律最早成文于春秋,确立于秦,成熟于隋唐

概念解析

是统治阶级意志的体现

是国家的统治工具

着眼于防范与惩处

是社会治理的重要工具

着眼于教育和引导

相辅相成

中华法系 礼法结合

法治

德治 教化

一 儒法争鸣——先秦时期的德治与法治

自主学习

1.德治思想的渊源:

(1)夏商:统治者可以随意殄灭人命,实行“人殉”制。

(2)西周:统治者建立起以宗法制为核心的礼制,同时提出“敬天保民”的思想,有一定的进步性。

等级森严——西周的礼乐思想

周公制礼作乐

治世之音安,以乐其政和;

乱世之音怨,以怒其政乖;

亡国之音哀,以思其民困。

——《礼记·乐记》

一 儒法争鸣——先秦时期的德治与法治

自主学习

1.德治思想的渊源:

(1)夏商:统治者可以随意殄灭人命,实行“人殉”制。

(2)西周:统治者建立起以宗法制为核心的礼制,同时提出“敬天保民”的思想,有一定的进步性。

东周时期,周王室衰微,礼崩乐坏。诸侯国君纷纷寻找治国新思想,影响最大的是儒家的德治思想与法家的法治思想。战国法家思想形成之前,统治者已经使用法律来治理国家。

2.法治思想的渊源

(1)夏商周:《左传》记载,夏《禹刑》,商《汤刑》,周《九刑》,表明早期国家可能已经有了法律。

(2)春秋战国:公元前536年,郑国的子产“铸刑书”,制定了中国历史上最早的成文法。

公元前513年晋国“铸刑鼎”。李悝著《法经》。商鞅“改法为律”。

子产“铸刑书”引发了辩论,这是早期的德治与法治之争。

图片情境

礼崩乐坏——成文法的诞生

子产VS叔向:第一次公布成文法VS反对公开刑书

(公元前536年,郑国子产)铸刑书于鼎,以为国之常法。

——西晋·杜预《春秋左氏经传集解》

叔向使诒子产书,曰:“昔先王议事以制,不为刑辟(法律),惧民之有争心也……民知有辟,则不忌(畏惧)于上,并有争心,以征于书(法律文件),而徼幸(饶幸)以成之,弗可为矣……民知争端矣,将弃礼而征于书。锥刀之末,将尽争之,乱狱滋丰,贿赂并行,终子之世,郑其败乎!”

(子产)复书曰:“若吾子之言,侨不才,不能及自损,吾以救(乱)世也。”

——《左传·昭公六年》

思考1:叔向为何反对子产“铸刑书”?

思考2:成文法的出现对当时社会的转型发展产生了怎样的影响?

这更证明春秋以前的刑律是掌握在贵族手中的,他不愿把刑法公布,怕的是丧失贵族阶级过去那种家长制的生杀予夺的权柄。……仅仅相隔二十三年,叔向自己的祖国即晋国赵鞅、荀寅也“……以刑铸鼎……”。

——摘编自徐喜良《中国通史》

因此,(子产)“制叁辟,铸刑书”的目的是将新的田制、赋制用法律形式固定下来,保护新兴地主阶级的经济利益,限制、打击奴隶主贵族的特权。把法律条文铸在鼎上,让人们知道自己的权利和义务……在一定程度上有利于保护新兴地主阶级的既得利益、促进社会生产和封建生产关系的确立和发展。

可以说,中国古代的成文法是封建经济基础的产物;同时,对维护封建经济基础,促进封建社会的形成、发展,也起了不可忽视的积极作用。

——蒲坚主编《中国法制通史·夏商周卷》

旧的奴隶制法律时代远去,封建制法律时代的来临

中国古代的成文法是封建经济基础的产物

图片情境

孟子

卫鞅

相同的抱负 不同的境遇

孟子VS卫鞅:谁的观点更适合当时社会形势?原因何在?

3.内容

(1)儒家的德治思想

①人性善,主张礼义教化

②孔子:为政以德,爱惜民力

③孟子:施行仁政,轻刑薄赋;民贵君轻

(2)法家的法治思想

①人性恶,主张刑、法治理

②卫鞅:商鞅变法,保护新兴地主阶级的权益

③韩非:法、术、势结合,驾驭臣下;严明法令;“以法为教”“以吏为师”

学习聚焦:

儒家的德治思想有积极意义,但法家的法治思想更符合战国时期各国富国强兵、政令统一的需要。

在法家思想的指引下,秦国不断富国强兵,最终统一六国,建立了中国历史上第一个君主专制中央集权的封建国家。

第二章

秦 汉 隋 唐

二 儒法并用——秦汉至隋唐时期的法律与教化

案例1:甲盗取财物价值千钱,乙在知情的情况下分赃一钱,则二人同罪。……

案例4:两人持剑相斗,一人削掉了一人发髻,则应被处以城旦(筑城的苦役)徒刑。……

注:现藏于湖北省博物馆。竹简共1155枚,残片80枚,分类整理为十部分内容,图片为《法律答问》。《法律问答》多采用答问形式对秦律条文、术语等作出解释。秦代“以吏为师”,《法律问答》可能就是当时培训官吏时使用的教材。

云梦睡虎地秦简部分条文

秦末战乱,刘邦初入关中,约法三章“杀人者死,伤人及盗抵罪。”西汉建立后……于是相国萧何拾取秦法,作律九章。当孝惠、高后时,“萧、曹为相,镇以无为,刑罚以稀”。汉武帝重用张汤赵禹之流的酷吏,连造新法,……此后酷吏玩法舞弊,以律文案例辗转比附,法网峻密。

根据以下材料并结合所学知识,概括西汉前期治理指导思想的演变。

汉承秦制 反思苛法

外儒内法 剂之以道

春秋决狱(引经决狱)——开启法律儒家化进程

汉武帝以后儒家思想成为主流意识形态,律令逐渐儒家化

活动思考:对照律令原文和案例分析,说明董仲舒《春秋》决狱的依据和实质是什么?这体现出汉代法律实践有什么特色?

◆依据:《春秋》之义,即夫为妻纲、父为子纲、君为臣纲的三纲思想

◆实质:维护专制主义皇权不可侵犯

◆特点:体现儒家经义对法律的主动渗透,经义与法律的融合,礼法并用

案件:甲父乙与丙争言相斗。丙以佩刀刺乙,甲即以杖击丙,误伤乙。甲当何论?或曰:“殴父也,当枭首”。

判决:(董仲舒)论曰:“臣愚以父子至亲也,闻其斗,莫不有怵怅之心。扶杖而救之,非所以欲诟父也。《春秋》之义,许止父病,进药于其父而卒。君子原心,赦而不诛。甲非律所谓殴父,不当坐。”

——北宋·李昉等编纂:《太平御览》卷6

案例分析

律令原文

妻悍而夫殴笞之,非以兵刃也,虽伤之,毋罪。妻殴夫,耐为隶妾(终身为官府服役)。

子贼杀伤父母,奴婢贼杀伤主、主父母妻子,皆枭其首市。

父母殴笞子及奴婢,子及奴婢以殴笞辜死,令赎死(交纳钱物而免除死罪)。

——湖北荆州江陵张家山汉简《二年律令》

魏晋南北朝——法律儒家化进程加快

(曹魏时期)“八议”正式以法律化、制度化的形式规定官僚贵族司法特权……晋律明确规定了“准五服以制罪”原则……就是承认儒家所提出的五等丧服制度具有了法律地位,从而使礼与法更加紧密地融为一体。

——张苏阳《论中国古代法律儒家化》

思考:

为什么法律与儒学的结合会越来越紧密?

西汉以后,儒家思想成为我国封建社会的主流思想,自先秦即开始形成的礼为法先、礼法结合的儒家思想理念逐渐加速渗透到国家法律的发展进程中。

法律儒家化进程的根本动力在于:借用儒家礼教巩固和强化封建统治阶级的统治。

《唐律疏议》——中华法系确立的标志

《唐律疏议》是在《武德律》《贞观律》的基础上修订的,颁行于唐高宗永徽年间,又称为《永徽律疏》。由律文和疏议(对律文的解释)两部分组成。共12篇,30卷,500条。

德礼为政教之本,刑罚为政教之用,两者犹昏晓阳秋相须而成者也。——《唐律疏议·名例律》

名例律 卫禁律

职制律 户婚律

厩库律 擅兴律

贼盗律 斗讼律

诈伪律 杂率律

捕亡律 断狱律

“律以正刑定罪,令以设范立制,格以禁违止邪,式以轨物程事”。

——《唐六典》卷六《尚书刑部》

历史纵横:

唐朝法律体系包括律、令、格、式。律是定罪量刑的刑法典,令是行政制度与规则,格是相对律令而言的补充意义的法典,式是关于实施律令的细则法规。

史料研读

律:《唐律疏议·斗讼律》(卷22第302条)规定:诸斗殴人者,笞四十。(谓以手足击人者。)伤及以他物殴人者,杖六十。(见血为伤。非手足者,其馀皆为他物,即兵不用刃亦是。)伤及拔发方寸以上,杖八十。若血从耳目出及内损吐血者,各加二等。

令、式:《唐律疏议·杂律·违令》(卷27第449条)规定:诸违令者,笞五十;谓令有禁制而律无罪名者。别式,减一等。

令有禁制,《疏》议曰:“令有禁制”,谓《仪制令》“行路,贱避贵,去避来”之类,此是“令有禁制,律无罪名”,违者,得笞五十。

“别式减一等”,谓《礼部式》“五品以上服紫,六品以下服朱”之类,违式文而着服色者,笞四十,是名“别式减一等”。物仍没官。

格:

敦煌文书中的《神龙散颁刑部格》:

第一条:录文。有罚则。

伪造官文书印,若转将用行(行用),并盗用官文书印及亡印而行用,并伪造前代官文书印,若将行用,因得成官,假与人官,(同)情受假,各先决杖一百。头首配流岭南远恶边处,从配缘边有军府小州,并不在会赦之限。其同情受用伪文书之人,亦准此。

与《唐律疏议·诈伪律》(卷25第363条)的规定进行比较:诸伪写官文书印者,流二千里。余印,徒一年。即伪写前代官文印,有所规求,封用者,徒二年。

定罪量刑

行政制度与规则

实施律令的细则法规

补充律令

问题探究

◆唐律是礼法结合的典范,对儒家伦理中的“孝”特别重视

◆体现了以礼入律,是法律儒家化的重要表现之一

阅读下面两则材料,说说唐律有哪些特点?

材料1:谓闻父母丧,匿不举哀,流;告祖父母、父母者,绞,从者流;祝诅祖父母、父母者,流。

……

诸犯死罪者非十恶,而祖父母、父母老疾应侍,家无期亲成丁者,上请。

犯流罪者,权留养亲,不在赦例,调课依旧。若家有进丁及亲终期年者,则从流。计程会赦者,依常例。即至配所应侍,合居作者,亦听亲终期年,然后居作。 ——引自刘俊文点校《唐律疏议》卷1《名例律》[M],北京:中华书局,1983年。

材料2:在唐律律文及疏议中涉及的与不孝相关的条款有107条,占全部条款的21%左右。 ——卢楠:《<唐律疏议>之“不孝”一准乎礼》

问题探究

◆《唐律疏议》继承了汉魏以来法律制定和阐释的经验,是中国现存最早、最为完整的封建法典,是中华法系确立的标志。

◆此后,历代王朝大多以此为蓝本创制自己的法律。

阅读材料,如何理解唐律颁布的历史意义。

辽太祖时,定治契丹及诸夷之法,汉人则断以律令。太宗时,治渤海人亦依汉法。道宗时,以国法不可异施,将不合于律令者别存之。此所谓律令,还是唐朝之旧。金当熙宗时,始合女真旧制及隋、唐、辽、宋之法,定《皇统制》。然仍并用古律。章宗泰和时定律,《金史》谓其实在就是《唐律》。元初即用金律。世祖平宋以后,才有所谓《至元新格》、《大元通制》等,亦不过将新生的法令事例加以编辑而已。明太祖定《大明律》,又是一准《唐律》的。《清律》又以《明律》为本。

——吕思勉《中国通史 刑法》

唐朝“一准乎礼”——法律儒家化进程基本完成

《大唐开元礼》——封建礼仪集大成

自主学习

◆唐朝提倡礼治。732年,唐朝政府颁行《大唐开元礼》,分吉、宾、军、嘉、凶五礼,是一部体系庞大、体例严谨、内容繁复的礼仪法典,也是秦汉以来封建礼仪制度的集大成。

学习聚焦:

汉魏以后,儒家思想作为主流思想逐步融入法典,礼法结合。唐律标志着中华法系的完备。

(唐律)一准乎礼,以为出入,得古今之平。

——[清]永瑢等《四库全书总目提要·唐律疏议》

二 儒法并用——秦汉至隋唐时期的法律与教化

朝代 法律成就 社会教化

秦 以法治国;秦律(云梦睡虎地秦简)、发布“律”“令”,都具有法律效力 “以法为教”,“以吏为师”

汉 沿袭秦律作《九章律》、《二年律令》; 引经决狱,以经注律,律令儒家化开端 乡里设“三老”;

通过教育系统推动

魏晋南北朝 律令儒家化进程加快 重视家训

隋唐 “一准乎礼”,以礼入律 《唐律疏议》(中华法系确立); 《大唐开元礼》(封建礼仪集大成); 包括律、令、格、式的法律体系; 强化基层教化 推广魏晋家训经验,

强化基层教化

自主学习

二 儒法并用——秦汉至隋唐时期的法律与教化

问题探究

黔首安宁,不用兵革。六亲相保,终无寇贼。欢欣奉教,尽知法式。……皆遵度轨,和安敦勉,莫不顺令。

——(西汉)司马迁《史记·秦始皇本纪》

乡有三老、有秩、啬夫……三老掌教化。

——(东汉)班固《汉书·百官公卿表》

立太学以教于国,设庠序以化于邑,渐民以仁,摩民以义,节民以礼。

——(东汉)班固《汉书·董仲舒传》

当时(魏晋南北朝时期),家族观念得到空前强化,以门第相标榜的现象十分盛行。而鉴于家诫可以……起到维护、强化、巩固家族门第的作用,故而,家诫层出不穷、蔚为大观。

——张惠芬主编《中国古代教化史》

家有雅风,政事规为。 ——《授大理卿李坰黔中宣慰使制》

家法备,然后可以言养人。 ——《新唐书·柳公绰传》

根据以下材料并结合所学知识,概括自秦汉至隋唐,社会教化发展的特点。

颜氏家训

◆自秦汉至隋唐,社会教化的指导思想由秦时“以法为教”“以吏为师”的法家思想逐渐转化为汉代独尊儒术后的礼法并用思想。

◆在具体教化工作的开展上,既有官方政府的积极助推,同时也会受到社会风俗发展变迁等影响。

◆总体发展趋势表现为愈发注重基层教化的发展,政府的推动作用日趋明显等。

第三章

宋 元 明 清

三 儒法合流——宋元至明清时期的法律与教化

朝代 法律成就 社会教化

宋 《宋刑统》与《唐律疏议》基本相同; 以唐令为蓝本的《天圣令》 儒学开始向基层渗透,理学建立统治地位,

授徒、讲学、家训、读物等;

开创乡约

元 援引唐律 略

明 以唐律为蓝本的《大明律》,开创律例合编体例 乡约宣讲“六谕”,以《大明律》解释六谕

清 沿袭《大明律》, 制定《大清律例》 乡约延续明朝模式,仪式感更强,宣讲康熙帝的“圣谕十六条”和雍正帝《圣谕广训》,常引《大清律例》

自主学习

三 儒法合流——宋元至明清时期的法律与教化

《文堂乡约家法》

为朱元璋“六谕”

政府基层组织代表

天地神明纲纪法度

圣谕

孝顺父母,尊敬长上,和睦乡里,教训子孙,各安生理,毋作非为。

两宋

三 儒法合流——宋元至明清时期的法律与教化

问题探究

材料1 一、德业相劝;二、过失相规;三、礼俗相交;四、患难相恤。

——(北宋)地方儒士吕大钧兄弟《蓝田吕氏乡约》

材料2 各州县做竖牌十面:凡不养父母时常忤逆者,牌书“不孝某人”。尊长无礼,牌书“不义某人”。偷鸡摸狗,牌书“做贼某人”。生事殴人,牌书“凶徒某人”……各用大字钉于本犯门左,每会跪约听讲,街民不与往来。约长等劝令同约完成纳粮的任务,劝戒同约维护地方安定。

——(明朝)山西巡抚、刑部侍郎吕坤《乡甲约》

材料3 每月朔望日,择宽洁公所,设香案。届时县中文武官俱至,衣莽衣,礼生唱,序拜,行三跪九叩首礼。 ——清《仁寿县志》

材料4 敦孝弟以重人伦,笃宗族以昭雍睦,和乡党以息争讼,重农桑以足衣食,尚节俭以惜财用,隆学校以端士习,黜异端以崇正学,讲法律以做愚顽,明礼让以厚风俗,务本业以定民志,训子弟以禁非为,息诬告以全良善,戒窝逃以免株连,完钱粮以省催科,联保甲以弭盗贼,解仇忿以重身命。

——康熙帝“圣谕十六条”

材料5 宋代一些地方实行乡约制度,其主要功能是扬善惩恶,制定规约进行道德教化,并建立民间组织和相关的赏罚制度。明清时期,宣讲“圣谕”成为乡约最重要的内容。当时,由地方官吏广泛推行乡约制度,设立乡约组织,每月召集百姓宣讲、教化。康熙九年颁布了乡约组织必须宣讲的《上谕十六条》,内容包含“重农桑以足衣食”“训子弟以禁非为”等。

——据杨开道《中国乡约制度》等

思考1:自宋至清的乡约内容有何变化?

思考2:谈一谈推动社会教化发展力量有何变化?在教化过程中反映出怎样的礼、法关系?

◆在理学思想指导下,道德教化普及化、通俗化。

◆政府主导作用加强(原本由儒学士人自发形成的基层教化组织,逐渐演变为政府利用和严密掌控的基层统治工具),反映了封建社会后期君主专制中央集权的日趋强化。

◆明清时期,乡约逐渐与法律合流,因而社会教化带有封建法律的强制力和约束力。

总结思考

我国古代为何形成以儒家思想为核心、“礼”“法”结合的社会治理体系

◆政治:中国建立专制主义中央集权制度,宗法家庭观念和官僚等级制度是礼法融合的基础;

◆经济:以家庭为单位的小农经济是封建社会的根基,在这种具有封闭性的自然经济形态下,亲亲尊尊为核心的礼教秩序,适应封建经济稳定发展的需要;

◆思想:中国古代由自然经济孕育的“天人合一”观念以及儒家思想的不断演变,推动着人们作为社会规范——礼和国家规范——法相结合。

第四章

古 为 今 用

照 亮 现 实

重点突破·核心素养

材料1 由于于礼的侵入,法律思想的德化,法律制度的儒化,使道德高于一切,法律始终处于从属地位。在人们的意识中道德的标准高于一切,道德意识较强,法律意识是服从于道德意识的。另外,由于德礼为先,属主导,将法的作用限制到一个极小的范围即罚以内,人们对于法的认识仅在于是镇压、惩罚,这样一来,人们避犹不及,更谈不上运用和掌握。

——引自郑永流、萧伯符:《再议中国法律思想发展的基本线索》,《法学季刊》,1987年第2期

材料2 法律和道德都是社会行为规范,最高境界的守法是恪守社会公德、职业道德和家庭美德,最低限度的守法是做到法律的底线不能逾越、道德的红线不能触碰……舟楫相配,得水而行。依法治国与以德治国,如车之两轮、鸟之双翼,共同推进依法治国滚滚向前,共同托举起中华民族伟大复兴的中国梦。

——《让法治与德治“两翼齐飞”——“依法治国、依规治党”系列述评之八》

参考以上材料,联系本课所学,借鉴古今中外历史发展中的经验教训,从公民、社会和国家三个层面中任选2个角度,以“礼法结合对社会主义法治建设的现代启示”为题展开论述,要求史论结合,观点明确,逻辑清晰,通顺流畅,字数150左右为宜。

中国古代的法治与礼教

先秦

德治:西周“敬天保民”——春秋战国儒家的仁、礼

法治:春秋“铸刑书”——战国法家“法、术、势”

秦——唐

秦汉:改法为律,律、令皆法

魏晋:律令儒家化

唐朝:《唐律疏议》中华法系确立

宋——清

法治:明清律例合编

教化:宋代理学、乡约组织

知识结构

课堂小结

◆伦理教化和法律制裁历来是统治者进行社会治理的两种基本手段,各自发挥着不可替代的作用。

◆律法威天下,礼教入人心,礼法结合之“道”是封建王朝统治者从实践中总结出来的统治人民的基本经验,既保留了统治方式中必要的柔性约束力,又不乏维护统治秩序所必不可少的硬性强制力,从而保障国家和社会治理的平稳有序。

◆历史发展证明,法治与教化在古代国家治理进程中发挥着互补互用、表里相依和相得益彰的作用,这是中国古代国家治理实践留给我们的宝贵历史经验。

1.秦朝法律规定,私拿养子财物以偷盗罪论处,私拿亲子财物无罪;西晋时规定,私拿养子财物同样无罪。这一变化表明,西晋时( )

A.养子亲子权利相同 B.血缘亲情逐渐淡化

C.宗族利益受到保护 D.儒家伦理得到强化

2.汉代有一典型案例:父亲和别人因口角发生斗殴,对方用刀刺父亲,儿子持棍相救,结果误伤了父亲。依据汉律,子伤其父,应论死罪。但最终判决认为,“父子至亲”,儿子出于孝心持棍救助,应当无罪免刑。这一判决反映了汉代( )

A.儒家伦理道德影响司法 B.司法审判标准极度混乱

C.儒学成为唯一司法依据 D.孝治天下儒家独尊观念

D

知识巩固训练

A

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理