第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践 课件

文档属性

| 名称 | 第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践 课件 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 4.5MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-10-28 11:00:49 | ||

图片预览

文档简介

(共24张PPT)

第十五课

十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

一、列宁主义的形成

二、十月革命的胜利

三、苏联建设社会主义的实践

理论与实践

课文结构:

革命与建设

(重点)

(难点)

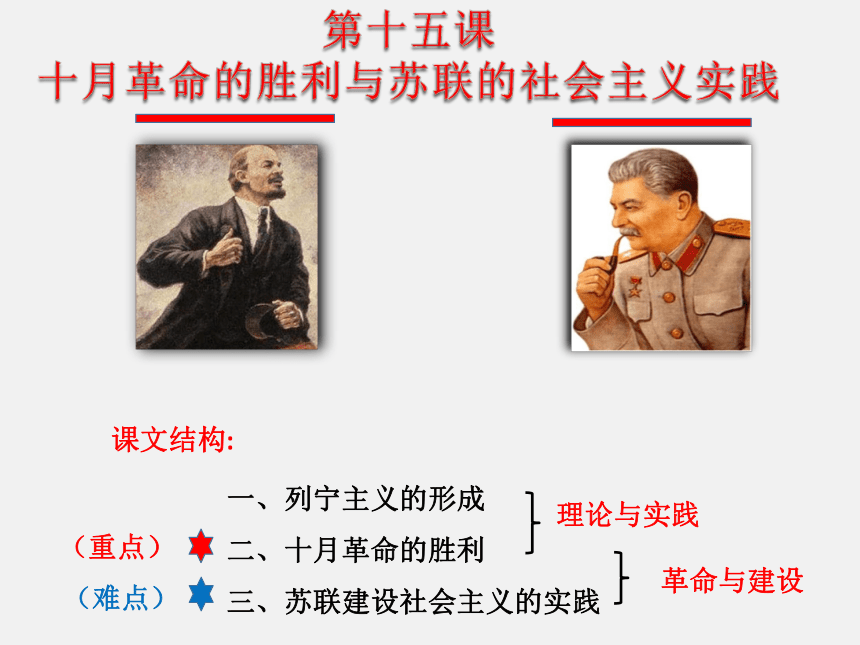

世界历史上第一次建立无产阶级政权的尝试?

世界上现有的社会主义国家?

—1871年的巴黎公社

中国

朝鲜

越南

老挝

古巴

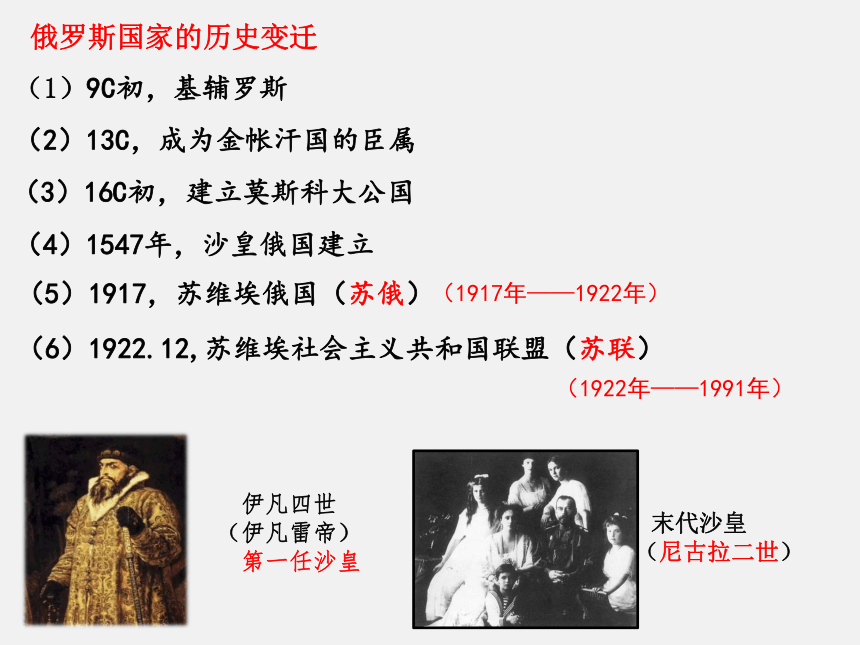

(1)9C初,基辅罗斯

(2)13C,成为金帐汗国的臣属

(3)16C初,建立莫斯科大公国

(4)1547年,沙皇俄国建立

(5)1917,苏维埃俄国(苏俄)

(6)1922.12,苏维埃社会主义共和国联盟(苏联)

俄罗斯国家的历史变迁

(1917年——1922年)

(1922年——1991年)

伊凡四世

(伊凡雷帝)

第一任沙皇

末代沙皇

(尼古拉二世)

一、列宁主义的形成

是帝国主义时代和无产阶级革命时代的马克思主义

19世纪末20世纪初,俄国资本主义经济不断发展

沙皇专制统治强化,社会矛盾尖锐

俄国第一代产业工人产生,展开了有组织的工人运动

1900年列宁创办《火星报》,宣传马克思主义

1898年俄国社会民主工党成立(即苏联共产党前身)

1、背景:

① 经济基础:

② 政治基础:

③ 阶级基础:

④ 组织基础:

⑤ 思想基础:

1861年俄国

农奴制改革

使俄国走上资本主义道路

保留沙皇专制统治、

地主土地所有制

(亚历山大二世)

“试看星星之火,行将燃成熊熊之焰”

2、标志:

1903年,俄国社会民主工党第二次

代表大会的举行

列宁主义的形成(布尔什维主义)

布尔什维克党的成立(“多数派”)

一、列宁主义的形成

1、背景:

3、内容:

① 帝国主义是资本主义发展的最高阶段,

“是无产阶级社会革命的前夜” (“帝国主义论”)

③ 由于资本主义发展的不平衡规律,俄国是“帝国主义链条

中最薄弱的一环”

② 工人阶级要以暴力推翻资产阶级政权,建立无产阶级专政

(无产阶级专政学说)

④ “社会主义可能首先在少数甚至单独一个资本主义

国家内获得胜利”( “一国胜利论” )

① 把马克思主义基本原理与俄国革命具体实际结合起来

③ 为帝国主义时代的无产阶级革命提供了强大思想武器。

② 创造性地提出社会主义可能在一国或数国首先取得胜利等革命和建设理论

2、标志:

1、背景:

3、内容:

一、列宁主义的形成

4、评价:

列宁主义是马克思主义的继承和发展

二、十月革命的胜利

1、背景:

② 经济:完成两次工业革命,资本主义经济发展,矛盾日

益显露

③ 政治:落后的沙皇封建君主专制国家,社会矛盾日益尖锐;

① 思想:马克思主义的传播及列宁主义的诞生,提供科

学的理论指导

④ 外部:

主要帝国主义国家卷入一战,提供有利的国际环境;一战激化了国内矛盾

战争引起革命

二、十月革命的胜利

1、背景:

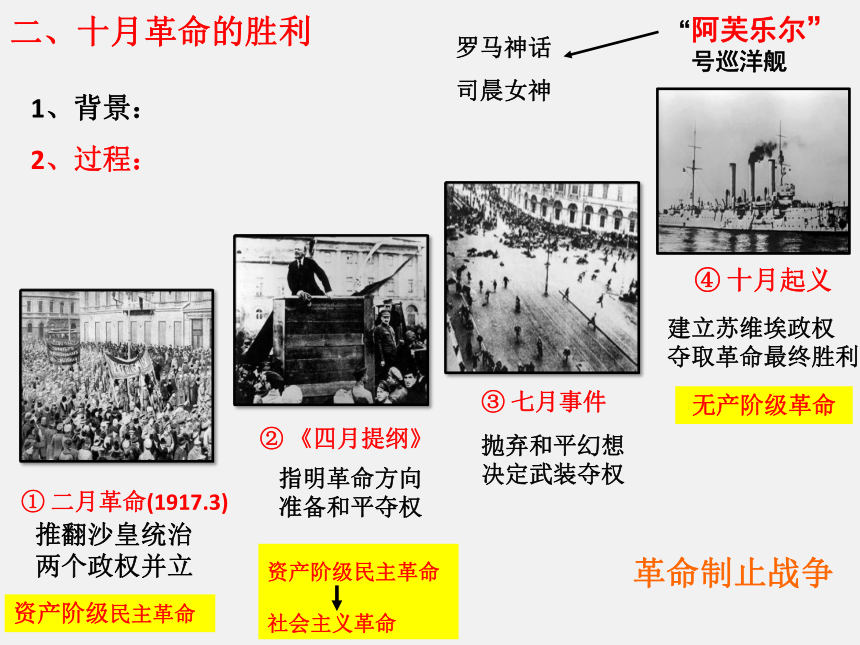

2、过程:

① 二月革命(1917.3)

资产阶级民主革命

推翻沙皇统治

两个政权并立

资产阶级民主革命

社会主义革命

② 《四月提纲》

指明革命方向

准备和平夺权

③ 七月事件

抛弃和平幻想

决定武装夺权

④ 十月起义

建立苏维埃政权

夺取革命最终胜利

无产阶级革命

“阿芙乐尔”

号巡洋舰

罗马神话

司晨女神

革命制止战争

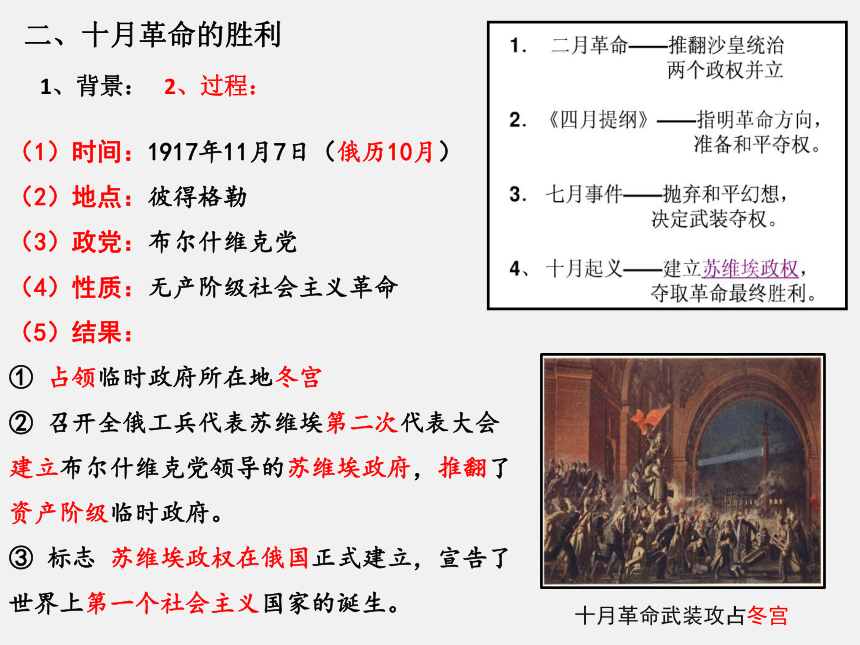

(1)时间:1917年11月7日(俄历10月)

(2)地点:彼得格勒

(3)政党:布尔什维克党

(4)性质:无产阶级社会主义革命

(5)结果:

① 占领临时政府所在地冬宫

② 召开全俄工兵代表苏维埃第二次代表大会

建立布尔什维克党领导的苏维埃政府,推翻了资产阶级临时政府。

③ 标志 苏维埃政权在俄国正式建立,宣告了世界上第一个社会主义国家的诞生。

十月革命武装攻占冬宫

二、十月革命的胜利

1、背景: 2、过程:

二、十月革命的胜利

1、背景: 2、过程:

比较二月革命与十月革命

二月革命 十月革命

革命

对象

革命

性质

革命

领导

革命

结果

二月革命是十月革命的开始和准备

十月革命是二月革命的发展和结果

资产阶级民主革命

社会主义革命

沙皇专制统治

资产阶级政权

资产阶级政党

无产阶级政党

推翻沙皇制度

两种政权并存

推翻资产阶级临时政府

建立社会主义国家

十月革命的胜利是俄国与世界历史进程中的划时代事件

对俄国

② 为俄国社会发展开辟一条新道路,开创社会主义现代化新模式,开启俄国现代化强国进程。

① 结束剥削阶级在俄国的统治

对世界

① 建立第一个无产阶级领导的国家,在世界资本主义体系上打开一个缺口;沉重打击帝国主义对世界的统治,极大鼓舞殖民地半殖民地人民的解放斗争,改变20世纪的世界格局;

② 资本主义和社会主义两种制度的并存与竞争,成为世界历史的重要内容,是世界现代史的开端

③ 实现社会主义从理想到现实的伟大飞跃,开辟人类历史新纪元。

二、十月革命的胜利

1、背景: 2、过程 3、意义

1)地位:

2)影响:

(革命史观)

人类通往现代化道路的三种模式

自由主义经济模式(英国为代表)

国家干预经济手段(美国为代表)

市场与计划相结合

计划经济体制

西方模式:

中国模式:

苏联模式:

三、苏联建设社会主义的实践

材料一:同志们,炮火包围着我们,凶猛的野兽齐向我们猛扑。祖国的土地上盘踞着暴徒,我们的命运注定只有两种,不战胜,就在战斗中光荣牺牲。 ——杰米扬·别德内依

材料二:苏维埃政权管辖的地区燃料、原料和粮食供应极其困难,40%的工厂停产,红军战士和城市居民也面临着断粮的危险。苏维埃政权经受着严峻考验。——《大国崛起》

1、背景:

(一)战时共产主义政策(1918-1921)

2、目的:

集中人力物力,保证军事胜利,巩固苏维埃政权

(1)内忧:资产阶级反动势力、封建残余势力

(2)外患:协约国帝国主义的武力干涉

3、内容:

实行余粮收集制,将农民除口粮、种子粮以外的一切余粮收集到国家手中。

4、影响:

积极性:

局限性:

保证了前线的粮食供应,缓解了城市饥荒。

严重损害了农民的利益,导致战后的经济和政治危机

政

治

危

机

材料:1921年春,全国普遍发生了饥荒。忍饥挨饿的和生活无着落的农民自发地组织了一些暴乱,将暴乱的目标指向苏维埃政权……1921年2月28日,喀琅施塔得15000名水兵参加暴乱,参加暴乱者多数是刚刚穿上军装的农民。 ——张建华《俄国史》

列宁

反思

为什么在艰苦卓绝的战争年代,人民冒着杀头、坐牢的危险,勒紧裤腰带跟着我们走,而在用鲜血与生命换来和平之后,布尔什维克政权却面临被人民抛弃的危险?

经济危机

三、苏联建设社会主义的实践

(一)战时共产主义政策(1918-1921)

“在经济战线上,由于我们企图过渡到共产主义,到1921年春天我们就遭遇到了严重的失败。”——列宁

1921年

苏俄水兵起义

《列宁会见上访农民》

(二)、新经济政策(1921年——1928年)

苏俄国内面临严重的政治经济危机

稳定和恢复了国民经济,巩固了苏维埃政权。

三、苏联建设社会主义的实践

新经济政策的实验,使苏俄经济得到了恢复,列宁对此感到很欣慰,他说“在战争结束的时候,俄国就像一个被打得半死的人,而现在,谢天谢地,他居然能拄着拐杖走动了!”

1.背景:

2.内容:

3.影响:

4.实质:

① 调节国家与农民的关系,通过粮食税等市场机制建立工农联盟。

② 允许私营企业有一定程度发展,并以租让制等形式在一些经济部门,引入外国资本 。

从生产力水平出发,用资本主义的市场和商品货币关系逐步过渡并发展社会主义。

对于俄罗斯的男人而言,比饿肚子更可怕的事情是没有伏特加喝,所以,前几年,不得不搞点医用酒精来解馋。1922年春天,自由贸易后,随处都可以“畅饮”了。

战时共产主义政策和新经济政策的不同点

(二)、新经济政策(1921年——1928年)

三、苏联建设社会主义的实践

战时共产主义政策 新经济政策

经济运行 机制

生产资料 所有制

分配原则

目的

绝对计划调节

绝对的、彻底的

公有制

平均主义分配

直接过渡到共产主义

计划调节和市场调节结合

以公有制为主体,

多种所有制并存

多种分配形式

逐步过渡到共产主义

苏联地图(1940年)

苏联的成立

1922年12月,“苏维埃社会主义共和国联盟”成立,简称“苏联”。

1924年,列宁逝世。斯大林开始领导苏联社会主义建设。

列宁与斯大林

(1922-1991)

三、苏联建设社会主义的实践

(三)斯大林模式(苏联模式)

斯大林对社会主义认识的局限(思想)

1.背景:

1924年,苏联处于西方资本主义国家封锁与包围之中,孤立无援。国内工业生产极其落后,到 1928 年,苏联工业产值还不到德国的一半,是美国的八分之一,全国只有不到三万的拖拉机,99% 的耕作要靠人力完成。 ——《大国崛起》

同志们!决不能减速!我们比先进国家落后50年至100年,我们应该在十年内跑完这段路程。......没有重工业,就没有一切现代化的国防武器,只要谁高兴,谁就可以蹂躏我们。 ——《斯大林选集》

斯大林认为社会主义只能实行计划经济,社会主义只能允许两种公有制形式的存在和发展,社会主义所有制越公就越优越;—《世界历史》

经济:

军事:

思想:

工业生产落后(发展生产力);

西方资本主义的包围和封锁(加强国防);

三、苏联建设社会主义的实践

(三)斯大林模式(苏联模式)

1.背景:

2.措施:

3.结果:

4.表现:

在斯大林领导下,苏联实施“社会主义工业化”和“农业集体化”

经过两个“五年计划”,到1937年,苏联宣布基本实现了“工业化”目标,主要工业部门的产量跃居欧洲首位,世界第二位。

经济上表现为生产资料公有制,实行自上而下的指令性计划体制;

政治上表现为权力高度集中

政治集权

经济集中

三、苏联建设社会主义的实践

(三)斯大林模式(苏联模式)

1.背景:

2.措施:3.结果: 4.表现:

材料三: 苏联经济的巨大发展和它所采取的“计划”方式,引起西方世界的极大兴趣,西方人士纷纷前往苏联取经。一时间,“计划”成了最时髦的词。苏联“一五”计划之后,全球最大的移民国家——美国,也第一次出现向外移民的倾向,先后有10万美国人申请移居苏联。

材料一:1941年,希特勒发动袭击后,苏联只用了8天时间就征集了530万人入伍,仅用4个月就建立了强大的军事工业基地。

材料二:他接过的是一个扶木犁的穷国,他留下的是一个拥有核武器的国。

——丘吉尔

材料四:粮食产量在1927为7527万吨,一五期间降为平均每年7360万吨,二五期间再降为7290万吨。……轻工业产值虽然1940年比1913年增加3.6倍,但同期重工业却增长12.4倍。 ──吴于廑、齐世荣主编《世界现代史》

材料五:到斯大林逝世的时候,人均粮食产量、人均肉类产量还没有达到沙皇时代的水平。 ——徐天新《平等、强国的理想与苏联的实践》

5.评价:

三、苏联建设社会主义的实践

(三)斯大林模式(苏联模式)

1.背景:

2.措施:3.结果: 4.表现:

5.评价:

使苏联在较短时间内实现了工业化,奠定了强大的国家基础,为后来取得卫国战争的胜利奠定物质基础,为苏联赢得了巨大的国际声誉。

排斥市场经济,片面发展重工业,农业和轻工业长期落后,国民经济比例失调,消费水平相对较低,影响苏联的发展。

积极性:

局限性:

斯大林格勒拖拉机厂生产的

“T—34”中型坦克

《跛脚的巨人》

启示:

①注意国民经济比例协调发展;

②要注重改善民生;

③计划与市场相结合

④经济政策的制定要适应生产力的发展,遵循本国国情,走自己特色的道路

⑤大力推进政治体制改革,强调民主、法制建设

1903年

1917年

1918年

1921年

1922年

1928年

布尔什维克党建立

布尔什维克主义诞生(列宁主义)

二月革命

四月提纲

七月事件

十月革命

战时共产主义政策

新经济政策

苏维埃社会主义共和国联盟成立

斯大林模式

建党

革命

建设

探索

本课小结:

谢谢

21世纪教育网(www.21cnjy.com) 中小学教育资源网站

有大把高质量资料?一线教师?一线教研员?

欢迎加入21世纪教育网教师合作团队!!月薪过万不是梦!!

详情请看:

https://www.21cnjy.com/help/help_extract.php

第十五课

十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

一、列宁主义的形成

二、十月革命的胜利

三、苏联建设社会主义的实践

理论与实践

课文结构:

革命与建设

(重点)

(难点)

世界历史上第一次建立无产阶级政权的尝试?

世界上现有的社会主义国家?

—1871年的巴黎公社

中国

朝鲜

越南

老挝

古巴

(1)9C初,基辅罗斯

(2)13C,成为金帐汗国的臣属

(3)16C初,建立莫斯科大公国

(4)1547年,沙皇俄国建立

(5)1917,苏维埃俄国(苏俄)

(6)1922.12,苏维埃社会主义共和国联盟(苏联)

俄罗斯国家的历史变迁

(1917年——1922年)

(1922年——1991年)

伊凡四世

(伊凡雷帝)

第一任沙皇

末代沙皇

(尼古拉二世)

一、列宁主义的形成

是帝国主义时代和无产阶级革命时代的马克思主义

19世纪末20世纪初,俄国资本主义经济不断发展

沙皇专制统治强化,社会矛盾尖锐

俄国第一代产业工人产生,展开了有组织的工人运动

1900年列宁创办《火星报》,宣传马克思主义

1898年俄国社会民主工党成立(即苏联共产党前身)

1、背景:

① 经济基础:

② 政治基础:

③ 阶级基础:

④ 组织基础:

⑤ 思想基础:

1861年俄国

农奴制改革

使俄国走上资本主义道路

保留沙皇专制统治、

地主土地所有制

(亚历山大二世)

“试看星星之火,行将燃成熊熊之焰”

2、标志:

1903年,俄国社会民主工党第二次

代表大会的举行

列宁主义的形成(布尔什维主义)

布尔什维克党的成立(“多数派”)

一、列宁主义的形成

1、背景:

3、内容:

① 帝国主义是资本主义发展的最高阶段,

“是无产阶级社会革命的前夜” (“帝国主义论”)

③ 由于资本主义发展的不平衡规律,俄国是“帝国主义链条

中最薄弱的一环”

② 工人阶级要以暴力推翻资产阶级政权,建立无产阶级专政

(无产阶级专政学说)

④ “社会主义可能首先在少数甚至单独一个资本主义

国家内获得胜利”( “一国胜利论” )

① 把马克思主义基本原理与俄国革命具体实际结合起来

③ 为帝国主义时代的无产阶级革命提供了强大思想武器。

② 创造性地提出社会主义可能在一国或数国首先取得胜利等革命和建设理论

2、标志:

1、背景:

3、内容:

一、列宁主义的形成

4、评价:

列宁主义是马克思主义的继承和发展

二、十月革命的胜利

1、背景:

② 经济:完成两次工业革命,资本主义经济发展,矛盾日

益显露

③ 政治:落后的沙皇封建君主专制国家,社会矛盾日益尖锐;

① 思想:马克思主义的传播及列宁主义的诞生,提供科

学的理论指导

④ 外部:

主要帝国主义国家卷入一战,提供有利的国际环境;一战激化了国内矛盾

战争引起革命

二、十月革命的胜利

1、背景:

2、过程:

① 二月革命(1917.3)

资产阶级民主革命

推翻沙皇统治

两个政权并立

资产阶级民主革命

社会主义革命

② 《四月提纲》

指明革命方向

准备和平夺权

③ 七月事件

抛弃和平幻想

决定武装夺权

④ 十月起义

建立苏维埃政权

夺取革命最终胜利

无产阶级革命

“阿芙乐尔”

号巡洋舰

罗马神话

司晨女神

革命制止战争

(1)时间:1917年11月7日(俄历10月)

(2)地点:彼得格勒

(3)政党:布尔什维克党

(4)性质:无产阶级社会主义革命

(5)结果:

① 占领临时政府所在地冬宫

② 召开全俄工兵代表苏维埃第二次代表大会

建立布尔什维克党领导的苏维埃政府,推翻了资产阶级临时政府。

③ 标志 苏维埃政权在俄国正式建立,宣告了世界上第一个社会主义国家的诞生。

十月革命武装攻占冬宫

二、十月革命的胜利

1、背景: 2、过程:

二、十月革命的胜利

1、背景: 2、过程:

比较二月革命与十月革命

二月革命 十月革命

革命

对象

革命

性质

革命

领导

革命

结果

二月革命是十月革命的开始和准备

十月革命是二月革命的发展和结果

资产阶级民主革命

社会主义革命

沙皇专制统治

资产阶级政权

资产阶级政党

无产阶级政党

推翻沙皇制度

两种政权并存

推翻资产阶级临时政府

建立社会主义国家

十月革命的胜利是俄国与世界历史进程中的划时代事件

对俄国

② 为俄国社会发展开辟一条新道路,开创社会主义现代化新模式,开启俄国现代化强国进程。

① 结束剥削阶级在俄国的统治

对世界

① 建立第一个无产阶级领导的国家,在世界资本主义体系上打开一个缺口;沉重打击帝国主义对世界的统治,极大鼓舞殖民地半殖民地人民的解放斗争,改变20世纪的世界格局;

② 资本主义和社会主义两种制度的并存与竞争,成为世界历史的重要内容,是世界现代史的开端

③ 实现社会主义从理想到现实的伟大飞跃,开辟人类历史新纪元。

二、十月革命的胜利

1、背景: 2、过程 3、意义

1)地位:

2)影响:

(革命史观)

人类通往现代化道路的三种模式

自由主义经济模式(英国为代表)

国家干预经济手段(美国为代表)

市场与计划相结合

计划经济体制

西方模式:

中国模式:

苏联模式:

三、苏联建设社会主义的实践

材料一:同志们,炮火包围着我们,凶猛的野兽齐向我们猛扑。祖国的土地上盘踞着暴徒,我们的命运注定只有两种,不战胜,就在战斗中光荣牺牲。 ——杰米扬·别德内依

材料二:苏维埃政权管辖的地区燃料、原料和粮食供应极其困难,40%的工厂停产,红军战士和城市居民也面临着断粮的危险。苏维埃政权经受着严峻考验。——《大国崛起》

1、背景:

(一)战时共产主义政策(1918-1921)

2、目的:

集中人力物力,保证军事胜利,巩固苏维埃政权

(1)内忧:资产阶级反动势力、封建残余势力

(2)外患:协约国帝国主义的武力干涉

3、内容:

实行余粮收集制,将农民除口粮、种子粮以外的一切余粮收集到国家手中。

4、影响:

积极性:

局限性:

保证了前线的粮食供应,缓解了城市饥荒。

严重损害了农民的利益,导致战后的经济和政治危机

政

治

危

机

材料:1921年春,全国普遍发生了饥荒。忍饥挨饿的和生活无着落的农民自发地组织了一些暴乱,将暴乱的目标指向苏维埃政权……1921年2月28日,喀琅施塔得15000名水兵参加暴乱,参加暴乱者多数是刚刚穿上军装的农民。 ——张建华《俄国史》

列宁

反思

为什么在艰苦卓绝的战争年代,人民冒着杀头、坐牢的危险,勒紧裤腰带跟着我们走,而在用鲜血与生命换来和平之后,布尔什维克政权却面临被人民抛弃的危险?

经济危机

三、苏联建设社会主义的实践

(一)战时共产主义政策(1918-1921)

“在经济战线上,由于我们企图过渡到共产主义,到1921年春天我们就遭遇到了严重的失败。”——列宁

1921年

苏俄水兵起义

《列宁会见上访农民》

(二)、新经济政策(1921年——1928年)

苏俄国内面临严重的政治经济危机

稳定和恢复了国民经济,巩固了苏维埃政权。

三、苏联建设社会主义的实践

新经济政策的实验,使苏俄经济得到了恢复,列宁对此感到很欣慰,他说“在战争结束的时候,俄国就像一个被打得半死的人,而现在,谢天谢地,他居然能拄着拐杖走动了!”

1.背景:

2.内容:

3.影响:

4.实质:

① 调节国家与农民的关系,通过粮食税等市场机制建立工农联盟。

② 允许私营企业有一定程度发展,并以租让制等形式在一些经济部门,引入外国资本 。

从生产力水平出发,用资本主义的市场和商品货币关系逐步过渡并发展社会主义。

对于俄罗斯的男人而言,比饿肚子更可怕的事情是没有伏特加喝,所以,前几年,不得不搞点医用酒精来解馋。1922年春天,自由贸易后,随处都可以“畅饮”了。

战时共产主义政策和新经济政策的不同点

(二)、新经济政策(1921年——1928年)

三、苏联建设社会主义的实践

战时共产主义政策 新经济政策

经济运行 机制

生产资料 所有制

分配原则

目的

绝对计划调节

绝对的、彻底的

公有制

平均主义分配

直接过渡到共产主义

计划调节和市场调节结合

以公有制为主体,

多种所有制并存

多种分配形式

逐步过渡到共产主义

苏联地图(1940年)

苏联的成立

1922年12月,“苏维埃社会主义共和国联盟”成立,简称“苏联”。

1924年,列宁逝世。斯大林开始领导苏联社会主义建设。

列宁与斯大林

(1922-1991)

三、苏联建设社会主义的实践

(三)斯大林模式(苏联模式)

斯大林对社会主义认识的局限(思想)

1.背景:

1924年,苏联处于西方资本主义国家封锁与包围之中,孤立无援。国内工业生产极其落后,到 1928 年,苏联工业产值还不到德国的一半,是美国的八分之一,全国只有不到三万的拖拉机,99% 的耕作要靠人力完成。 ——《大国崛起》

同志们!决不能减速!我们比先进国家落后50年至100年,我们应该在十年内跑完这段路程。......没有重工业,就没有一切现代化的国防武器,只要谁高兴,谁就可以蹂躏我们。 ——《斯大林选集》

斯大林认为社会主义只能实行计划经济,社会主义只能允许两种公有制形式的存在和发展,社会主义所有制越公就越优越;—《世界历史》

经济:

军事:

思想:

工业生产落后(发展生产力);

西方资本主义的包围和封锁(加强国防);

三、苏联建设社会主义的实践

(三)斯大林模式(苏联模式)

1.背景:

2.措施:

3.结果:

4.表现:

在斯大林领导下,苏联实施“社会主义工业化”和“农业集体化”

经过两个“五年计划”,到1937年,苏联宣布基本实现了“工业化”目标,主要工业部门的产量跃居欧洲首位,世界第二位。

经济上表现为生产资料公有制,实行自上而下的指令性计划体制;

政治上表现为权力高度集中

政治集权

经济集中

三、苏联建设社会主义的实践

(三)斯大林模式(苏联模式)

1.背景:

2.措施:3.结果: 4.表现:

材料三: 苏联经济的巨大发展和它所采取的“计划”方式,引起西方世界的极大兴趣,西方人士纷纷前往苏联取经。一时间,“计划”成了最时髦的词。苏联“一五”计划之后,全球最大的移民国家——美国,也第一次出现向外移民的倾向,先后有10万美国人申请移居苏联。

材料一:1941年,希特勒发动袭击后,苏联只用了8天时间就征集了530万人入伍,仅用4个月就建立了强大的军事工业基地。

材料二:他接过的是一个扶木犁的穷国,他留下的是一个拥有核武器的国。

——丘吉尔

材料四:粮食产量在1927为7527万吨,一五期间降为平均每年7360万吨,二五期间再降为7290万吨。……轻工业产值虽然1940年比1913年增加3.6倍,但同期重工业却增长12.4倍。 ──吴于廑、齐世荣主编《世界现代史》

材料五:到斯大林逝世的时候,人均粮食产量、人均肉类产量还没有达到沙皇时代的水平。 ——徐天新《平等、强国的理想与苏联的实践》

5.评价:

三、苏联建设社会主义的实践

(三)斯大林模式(苏联模式)

1.背景:

2.措施:3.结果: 4.表现:

5.评价:

使苏联在较短时间内实现了工业化,奠定了强大的国家基础,为后来取得卫国战争的胜利奠定物质基础,为苏联赢得了巨大的国际声誉。

排斥市场经济,片面发展重工业,农业和轻工业长期落后,国民经济比例失调,消费水平相对较低,影响苏联的发展。

积极性:

局限性:

斯大林格勒拖拉机厂生产的

“T—34”中型坦克

《跛脚的巨人》

启示:

①注意国民经济比例协调发展;

②要注重改善民生;

③计划与市场相结合

④经济政策的制定要适应生产力的发展,遵循本国国情,走自己特色的道路

⑤大力推进政治体制改革,强调民主、法制建设

1903年

1917年

1918年

1921年

1922年

1928年

布尔什维克党建立

布尔什维克主义诞生(列宁主义)

二月革命

四月提纲

七月事件

十月革命

战时共产主义政策

新经济政策

苏维埃社会主义共和国联盟成立

斯大林模式

建党

革命

建设

探索

本课小结:

谢谢

21世纪教育网(www.21cnjy.com) 中小学教育资源网站

有大把高质量资料?一线教师?一线教研员?

欢迎加入21世纪教育网教师合作团队!!月薪过万不是梦!!

详情请看:

https://www.21cnjy.com/help/help_extract.php

同课章节目录

- 第一单元 古代文明的产生与发展

- 第1课 文明的产生与早期发展

- 第2课 古代世界的帝国与文明的交流

- 第二单元 中古时期的世界

- 第3课 中古时期的欧洲

- 第4课 中古时期的亚洲

- 第5课 古代非洲与美洲

- 第三单元 走向整体的世界

- 第6课 全球航路的开辟

- 第7课 全球联系的初步建立与世界格局的演变

- 第四单元 资本主义制度的确立

- 第8课 欧洲的思想解放运动

- 第9课 资产阶级革命与资本主义制度的确立

- 第五单元 工业革命与马克思主义的诞生

- 第10课 影响世界的工业革命

- 第11课 马克思主义的诞生与传播

- 第六单元 世界殖民体系与亚非拉民族独立运动

- 第12课 资本主义世界殖民体系的形成

- 第13课 亚非拉民族独立运动

- 第七单元 世界大战、十月革命与国际秩序的演变

- 第14课 第一次世界大战与战后国际秩序

- 第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

- 第16课 亚非拉民族民主运动的高涨

- 第17课 第二次世界大战与战后国际秩序的形成

- 第八单元 20 世纪下半叶世界的新变化

- 第18课 冷战与国际格局的演变

- 第19课 资本主义国家的新变化

- 第20课 社会主义国家的发展与变化

- 第21课 世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展

- 第九单元 当代世界发展的特点与主要趋势

- 第22课 世界多极化与经济全球化

- 第23课 和平发展合作共赢的时代潮流

- 活动课——放眼世界,推动构建人类命运共同体