纲要上第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展 检测卷 (word版含解析)

文档属性

| 名称 | 纲要上第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展 检测卷 (word版含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 71.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-10-28 15:22:45 | ||

图片预览

文档简介

第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展 检测卷

一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题列出的四个选项中,只有一项符合题目要求。

1.魏晋之时,傅畅“年未弱冠,甚有重名,以选入侍讲东宫”;谢琰“弱冠以贞干称,美风姿……拜著作郎”;王洽“(王)导诸子中最知名,与荀羡俱有美称。弱冠,历散骑、中书郎”。这说明魏晋之时( )

A.社会重学人才辈出 B.世家大族垄断官位

C.选官方法公平科学 D.察举制度盛行不衰

2.魏晋南北朝时期,大量北方人口南迁,北方人口南迁对南方生产发展最直接的影响是( )

A.充实了江南的劳动力,带去了先进技术

B.促进了江南劳动者思想观念的更新

C.促进了南北民族的大融合

D.使我国南北经济发展趋向平衡

3.唐贞观初年,长安城各色民族混杂,如突厥人“居长安者近且万家”(大约50 000人左右),其中,除以政治目的而居留的官员外,以经商和贸易为目的安居长安者为数不少。这主要反映当时( )

A.各民族间的交往很频繁

B.长安居住的突厥人最多

C.开放包容的民族政策

D.对外贸易的繁荣景象

4.“唐朝是个火热的年代,是个经常亮肌肉的年代,每个人都有机会改变自己的命运,寒门出宰相,士兵成将军。”这里“改变自己的命运”的主要途径是( )

A.世袭爵位 B.察举征召

C.科举考试 D.高官举荐

5.唐太宗在位期间的出色政绩在历史上被称为( )

A.“开皇之治” B.“开元盛世”

C.“永徽之治” D.“贞观之治”

6.结合所学知识,判断以下路线图反映的史实是( )

A.张骞出使西域 B.昭君出塞

C.文成公主进藏 D.玄奘西行

7.中华文化源远流长,兼收并蓄,博大精深。“历法天文计算精,圆周小数点分明。千年国外方求出,月后环山宇宙名。”这首诗称赞的是( )

A.诸葛亮 B.贾思勰 C.祖冲之 D.郦道元

8.魏晋南北朝是中国历史上政权更迭最频繁的时期,长期的封建割据和连绵不断的战争,给中国社会带来深远影响。对此说法正确的是( )

A.魏蜀吴三国当中最先灭亡的是吴国

B.十六国都是由少数民族建立的政权

C.“六朝”政权都被少数民族所左右

D.西晋政权在灭亡吴国以后实现统一

9.南朝刘宋时期,乡邑百姓出身的沈庆之官至侍中,都督南兖、徐、兖三州军事;贫苦出身的戴法兴成了宋孝武帝的南台侍御史兼中书通事舍人,专管朝廷内务;萧齐也任用寒人掌机要。这反映出南朝时( )

A.君主专制得到强化

B.世家大族逐渐退出政治舞台

C.门阀政治受到冲击

D.中枢机构运作机制发生改变

10.南北朝时期、北朝的佛教宣称“人王即是法王”“皇帝即当今如来”。北魏僧法果曾说:“我非拜天子,乃礼佛耳。”这些言论反映出北朝佛教( )

A.汲取了儒家思想的精髓

B.在中国本土化的倾向

C.冲击了儒学的正统地位

D.获得君主的倾力支持

11.白居易《重赋》中评价两税法:“国家定两税,本意在忧人。厥初防其淫,明敕内外臣:税外加一物,皆以枉法论。奈何岁月久,贪吏得因循,浚(攫取)我以求宠,敛索(征敛勒索)无冬春。”材料意在说明( )

A.两税法改变了征税标准

B.两税法扩大了征税对象

C.两税法简化了收税名目

D.两税法加重了百姓负担

12.隋唐时期的大运河北起涿郡,南到余杭,中经江都、洛阳,将海河、黄河、淮河、长江、钱塘江联系起来。由此可知,当时隋唐大运河开通的社会背景是( )

A.北方商品经济空前活跃 B.江南经济的开发

C.南方成为全国经济重心 D.对外贸易的繁荣

13.某学者提出,少数民族那种尚武勇健、粗犷豪放之气遍布中原,汉民族受到极大的影响,使得魏晋以来的清谈柔媚之风一变而为悲凉慷慨、激越豪放之气。该学者的论述意在说明( )

A.传统儒学思想的僵化和局限 B.民族交融对隋唐盛世的影响

C.对外交流促进思想文化转变 D.唐朝加强对边疆地区的管理

14.魏晋时期,九品中正制在实施过程中出现了由世家大族垄断用人和掌权的状况,隋唐确立了科举制之后,基本纠正了这一状况。这一变化说明科举制( )

A.是公正公开的人才选拔制度

B.适应了加强中央集权的需要

C.完善了朝廷选拔官吏的机制

D.导致了世家大族势力的衰落

15.唐朝两税法规定:“不居处而行商者,在所州县税三十之一,度所取与居者均,使无侥利。居人之税,夏秋两征之,俗有不便者正之。”这一规定( )

A.减少了政府收入 B.体现了公平原则

C.简化了收税名目 D.扩大了收税对象

16.唐高宗时,大臣长孙无忌等撰写《唐律疏议》三十卷解释律令条文,通行天下。这是我国古代流传下来的一部较为完整的法典。它颁布前需要通过( )

①尚书省 ②中书省 ③门下省 ④皇帝

A.③④ B.②③

C.①③④ D.②③④

二、非选择题:本大题共4小题,第17题12分,第18题14分,第19题12分,第20题14分,共52分。

17.大唐王朝繁荣开放,是当时世界上强盛的国家。阅读材料,完成下列要求。

材料一 唐朝以来海上丝绸之路以中国的扬州、明州(宁波)、泉州、番禺(广州)为起点。丝绸之路不仅仅运输丝绸,而且也运输瓷器、糖、五金等出口货物和香料、药材、宝石等进口物。海上丝绸之路的形成主要是因为中国东南沿海山多平原少,内部往来不易,因此许多人便积极向海上发展。

——摘编自李庆新《海上丝绸之路》

材料二 唐政府有太常寺等机构专管乐舞,当时知名的音乐家有万宝常、许和子、段善本,舞蹈家有公孙大娘、段足等。唐玄宗和杨贵妃也分别是音乐家和舞蹈家。乐舞方面的著作也很多,《新唐书·艺文志》载唐代有31家、38部专著共257卷。唐太宗贞观十四年,形成十部乐,即燕乐、清高乐、西凉乐、天盘乐、高丽乐、龟兹乐、安国乐、疏勒乐、康国乐、高昌乐。

——摘编自张岂之《中国历史·隋唐辽宋金卷》

(1)根据材料一,概括唐朝海上丝绸之路的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出造成唐朝乐舞发达现象的原因有哪些?

18.阅读下列材料,回答问题。

材料一 三国两晋南北朝政权更替示意图

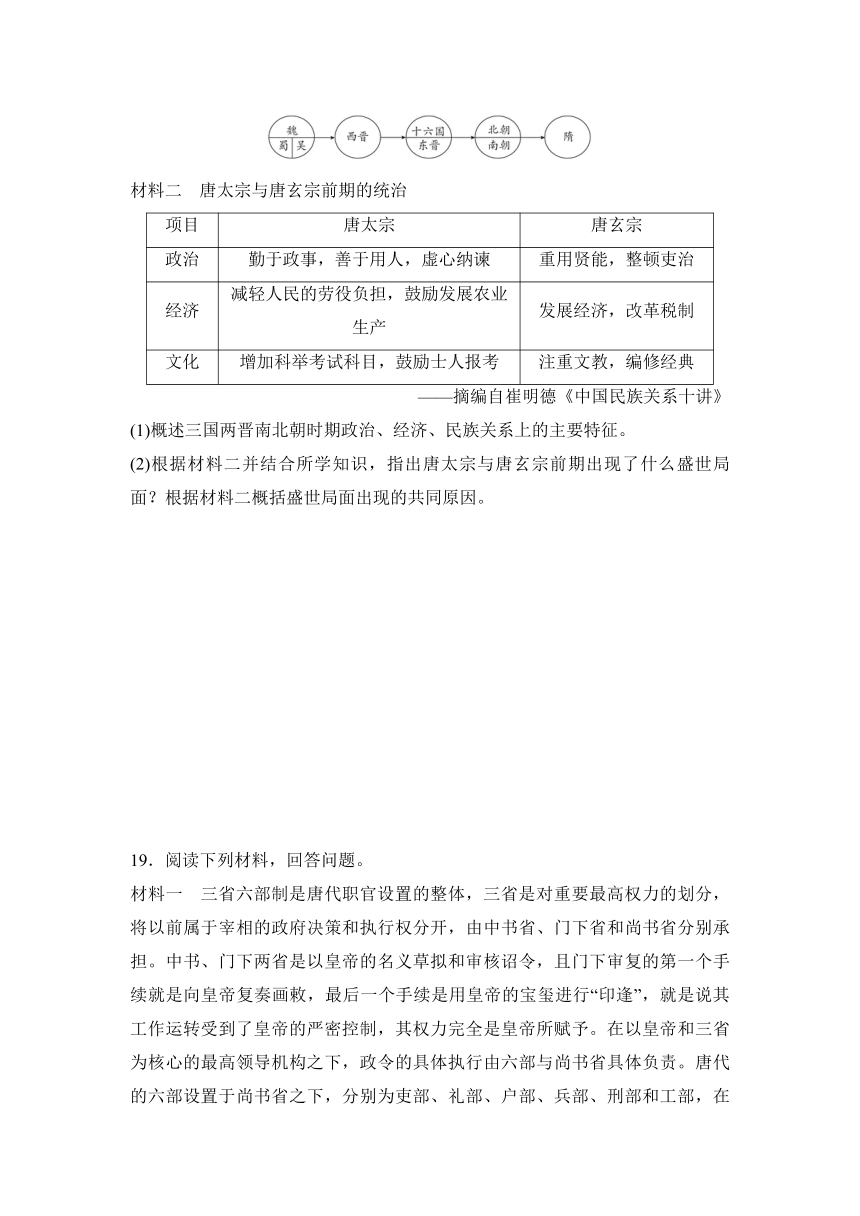

材料二 唐太宗与唐玄宗前期的统治

项目 唐太宗 唐玄宗

政治 勤于政事,善于用人,虚心纳谏 重用贤能,整顿吏治

经济 减轻人民的劳役负担,鼓励发展农业生产 发展经济,改革税制

文化 增加科举考试科目,鼓励士人报考 注重文教,编修经典

——摘编自崔明德《中国民族关系十讲》

(1)概述三国两晋南北朝时期政治、经济、民族关系上的主要特征。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出唐太宗与唐玄宗前期出现了什么盛世局面?根据材料二概括盛世局面出现的共同原因。

19.阅读下列材料,回答问题。

材料一 三省六部制是唐代职官设置的整体,三省是对重要最高权力的划分,将以前属于宰相的政府决策和执行权分开,由中书省、门下省和尚书省分别承担。中书、门下两省是以皇帝的名义草拟和审核诏令,且门下审复的第一个手续就是向皇帝复奏画敕,最后一个手续是用皇帝的宝玺进行“印逢”,就是说其工作运转受到了皇帝的严密控制,其权力完全是皇帝所赋予。在以皇帝和三省为核心的最高领导机构之下,政令的具体执行由六部与尚书省具体负责。唐代的六部设置于尚书省之下,分别为吏部、礼部、户部、兵部、刑部和工部,在每个部下面又设置了四个司,这样中央的领导机构为皇帝和三省,重要的执行机构就是六部和二十四司,这些机构统领着全国的行政事务。

——摘编自赵冬云《隋唐时期三省六部制

的设置及其发展》等

材料二 以中书、门下较汉代之宰相,以尚书六部较汉代之九卿,在政制上,不可谓非一种绝大之进步。……尚书置左、右仆射,分判六部,各治三官,可免上述之弊。而尚书惟在政务之推行,至于出命覆夺,尚有中书、门下。故曰三省之于宰相,六部之于九卿,不得不说是政制上之一进步。

——摘编自钱穆《国史大纲》

材料三 从理论上讲,皇帝拥有天下所有权力,尚书省是贯彻皇权的具体办事机构,尚书省的首脑即为丞相。历史沿革中,尚书省的一枝独大,势必造成相权过重,为了分割和限制尚书省的权力,简明来说为了抑制相权,中书省和门下省应运而生。“三省六部制”是秉承儒家思想,汲取历代治权的有益部分完善而成的,到了唐代堪称相对成熟的政治制度。

——摘编自《唐代政治制度设计》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括唐代三省六部制的主要特点并分析其作用。

(2)有学者认为“三省六部制具有民主色彩”,据材料二并结合所学知识,谈谈你的理解。

(3)根据材料三并结合所学知识,指出唐代三省六部制“堪称相对成熟的政治制度”的表现。

20.阅读材料,回答问题。

材料一 三国和两晋时期,北方的匈奴、羯、氐、羌、鲜卑等少数民族开始内迁到黄河流域……各民族纷纷建立自己的政权……他们彼此征战,人民被屠杀,牛马被掠夺,城市化为废墟,田地大量荒芜,为躲避战乱,大批北方民众纷纷渡江南下,形成第一次南迁的浪潮。

材料二 魏晋以来,内迁的各族与当地的汉人错居杂处,开始过定居生活,他们不断向汉族人民学习……民族隔阂不断消解,民族关系趋于和缓,到北朝后期,我国北方出现了各民族的大交融。

材料三 三国鼎立时期,魏、蜀、吴都在局部地区实现了统一,这种局部统一较之东汉末年众多军阀割据混战的状况前进了一步,也为后来的全国统一准备了条件。各国都重视发展生产,整顿政治,增强国力,促进了局部地区经济的恢复和发展。魏、蜀、吴三国还重视处理与少数民族的关系,进一步促进了民族大交融。

(1)根据材料一,指出“大批北方民众纷纷渡江南下,形成第一次南迁的浪潮”的主要原因。这一现象导致的直接后果是什么?

(2)根据材料二,概括魏晋时期的社会现象。

(3)根据材料三,评析三国鼎立局面形成所产生的重大影响。

参考答案

一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题列出的四个选项中,只有一项符合题目要求。

1.B

解析:结合所学知识可知,魏晋时期选官实行九品中正制,实际上是按门第出身选官,世家大族垄断了官位,因此出现材料中大族子弟刚刚成年,甚至“年未弱冠”就授予官职的现象,B项正确,A、C、D三项错误。

2.A

解析:北民南迁的直接影响就是带去了劳动力和先进技术,故选A项。B、C、D三项都是间接影响,排除。

3.C

解析:根据材料“长安城各色民族鱼龙混杂”,说明唐朝民族政策较为开放包容,故选C项;根据材料“长安城各色民族鱼龙混杂”,一定程度可以反映各民族间的交往很频繁,但这一现象从属于开放包容的民族政策,排除A项;材料不能反映其他民族的居住人数,排除B项;各民族间的问题不属于对外政策范畴,排除D项。

4.C

解析:结合所学知识可知,唐朝实行科举制度,扩大了统治基础,拓宽了平民子弟通向社会上层的通道,故C项正确。

5.D

6.C

7.C

8.D

解析:280年,西晋灭吴,完成统一,D项正确。三国当中最先灭亡的是蜀国,A项错误;十六国中也有政权是汉族建立的,故B项错误;C项说法不符合史实,排除。

9.C

解析:材料表明南朝时百姓、寒门出身的人也可以担任重要官职,世家大族对官场的垄断受到了冲击,故选C项;材料中未涉及君权对相权的削弱,与君主专制无关,排除A项;魏晋南北朝时期的选官制度是以门第为依据的九品中正制,世家大族势力仍然比较强大,并无逐渐退出政治舞台的趋势,排除B项;材料中主要强调几人的出身,并未涉及中枢机构的运作机制变化,排除D项。

10.B

解析:“人王即是法王”“皇帝即当今如来”即用佛教的精神来解释中国的政治秩序,是宗教本土化的表现,故选B项;“人王即是法王”“皇帝即当今如来”只是佛教的秩序,不是儒家的思想,排除A项;根据材料内容无法得出C项结论,排除;根据所学可知并不是所有的君主都支持佛教,排除D项。

11.D

解析:据材料“奈何岁月久,贪吏得因循,浚(攫取)我以求宠,敛索(征敛勒索)无冬春”可知,白居易认为两税法在实际运行过程中因官吏贪污导致百姓负担加重,故选D项;A、B、C三项材料未体现,均排除。

12.B

解析:隋唐的统一结束了魏晋南北朝以来的长期战乱,大运河开通时北方的商品经济还没有恢复到活跃状况,排除A项;由于魏晋南北朝以来北方的长期战乱,大量人口向南方迁移,促进了江南经济的开发,大运河沟通涿郡和余杭,重要的社会背景就是江南经济的开发,故B项符合题意;南方在宋代才开始成为全国经济重心,排除C项;大运河的开通主要是沟通国内的南北交通,并不是由于对外贸易繁荣,排除D项。

13.B

解析:根据材料并结合所学可知,随着民族交融的加强,少数民族的风气也影响到隋唐盛世的气象,故选B项。

14.B

解析:材料反映的只是用人权的转移,从变化中无法体现出公正公开,故A项错误;科举制纠正了“由世家大族垄断用人和掌权的状况”,把权力收归中央,加强了中央集权,故B项正确;选拔官吏权不是一开始就掌握在朝廷手中,而是从世家大族收上来的,无法得出“完善了”,故C项错误;导致世家大族势力衰落的因素有很多,D项说法过于绝对。

15.B

解析:材料的意思是不在居住地而到外地经商的人,在经商的地方报三十分之一的税收,在居住地按照居住者的平均值来报税,防止出现有人利用这个情况逃税,从而说明了两税法体现了公平原则,故选B项。A、C、D三项材料没有体现,排除。

16.D

解析:结合所学知识可知,唐朝实行三省六部制。①尚书省是行政机构,不负责制订和颁布律令,排除;②中书省是决策机构,律令的制订和颁布需要经过此机构;③门下省掌握审议权,律令的制订和颁布需要经过此机构;④皇帝掌握最终决定权,律令的制订和颁布最终都要经过皇帝。所以《唐律疏议》颁布前需要通过中书省、门下省和皇帝,故选D项。

二、非选择题:本大题共4小题,第17题12分,第18题14分,第19题12分,第20题14分,共52分。

17.(1)特点:以东南沿海港口为起点;贸易范围较广;出口货物以手工业品为主,进口货物以原料、贵重奢侈品为主。

(2)原因:统治者重视;国家统一、社会稳定;经济繁荣;国内外文化交流频繁。

解析:第(1)问,据材料“海上丝绸之路以中国的扬州、明州(宁波)、泉州、番禺(广州)为起点”可得以东南沿海港口为起点;据材料“丝绸之路不仅仅运输丝绸,而且也运输……进口物”可得出口货物以手工业品为主,进口货物以原料、贵重奢侈品为主;据材料中进口货物的品种可得贸易范围较广。第(2)问,据材料“唐政府有太常寺等机构专管乐舞”可得统治者重视;同时结合所学可以从政治、经济、文化等角度得出国家统一、社会稳定;经济繁荣;国内外文化交流频繁。

18.(1)政治:国家分裂,战争频繁,社会动荡,民族政权并立;经济:北方经济遭到破坏,江南经济得到开发;民族关系:出现民族融合现象。

(2)盛世局面:贞观之治;开元盛世。

共同原因:统治者重视人才,任人唯贤;轻徭薄赋,鼓励发展农业经济;实行开明的文化政策。

解析:第(1)问,结合所学知识概括即可。第(2)问,第一小问,结合所学知识可知,唐太宗开创了“贞观之治”;唐玄宗开创了“开元盛世”局面。第二小问,根据材料中他们的政治措施可知,统治者重视人才,任人唯贤;根据材料中他们的经济措施可知,在经济政策上轻徭薄赋,鼓励发展农业经济;根据材料中他们的文化措施可知,两人都实行开明的文化政策。

19.(1)特点:政府决策与执行分离;三省与六部分工明确;运转具有程序性,且突出皇权。

作用:使中央行政运行规范有序;有利于减少决策失误;提高了政府行政效率;分散了相权,加强了皇权。

(2)理解:三省六部制下,三省分工明确,相互制约和监督,可以防止大臣专权;设政事堂由三省长官共议国事,形式上带有民主色彩,但其实质是维护封建君主专制。

(3)表现:三省六部制具有权力的制衡性。如三省的权力分立,门下省的封驳和谏官制度,是对君权的制约;而门下省和中书省的设立则是对尚书省权力的限制,即对相权的限制;唐代的丞相制是“集体领导制”,权力的互相制约相对保证了政策方针的制定及实施的大致正确。

解析:第(1)问第一小问,获取并理解材料一中的关键信息,从决策与执行的分离、分工明确、运转程序性,突出皇权等角度回答;第二小问,根据第一小问的归纳,并结合所学从行政规范、决策科学、行政效率、加强皇权等角度回答。第(2)问,一方面阐释其民主性,另一方面指出其维护君主专制的实质。第(3)问,主要从对相权的削弱、对君权的制约、决策的科学性等角度予以阐释。

20.(1)原因:北方战乱频繁。

后果:北方民众大量南迁,促进了江南地区的开发。

(2)魏晋南北朝时期,内迁少数民族与汉族杂居相处,相互学习,民族差异逐渐消除,民族大交融局面形成。

(3)三国的局部统一为全国统一准备了条件;各国为增强国力,发展生产,促进了经济的发展;各国重视民族关系,促进了民族的大交融。尽管三国时期国家分裂,但同东汉末割据混战相比,相对稳定的局面,具有进步性。

解析:第(1)问,第一小问,根据材料一“他们彼此征战……为躲避战乱”可得出北方战乱频繁。第二小问,结合所学可知,北方民众的大量南迁直接促进了江南地区的开发。第(2)问,根据材料二分层概括,注意不要照抄材料。第(3)问,首先根据材料三从统一、经济、民族关系三个角度概括影响,然后作简单评价。

一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题列出的四个选项中,只有一项符合题目要求。

1.魏晋之时,傅畅“年未弱冠,甚有重名,以选入侍讲东宫”;谢琰“弱冠以贞干称,美风姿……拜著作郎”;王洽“(王)导诸子中最知名,与荀羡俱有美称。弱冠,历散骑、中书郎”。这说明魏晋之时( )

A.社会重学人才辈出 B.世家大族垄断官位

C.选官方法公平科学 D.察举制度盛行不衰

2.魏晋南北朝时期,大量北方人口南迁,北方人口南迁对南方生产发展最直接的影响是( )

A.充实了江南的劳动力,带去了先进技术

B.促进了江南劳动者思想观念的更新

C.促进了南北民族的大融合

D.使我国南北经济发展趋向平衡

3.唐贞观初年,长安城各色民族混杂,如突厥人“居长安者近且万家”(大约50 000人左右),其中,除以政治目的而居留的官员外,以经商和贸易为目的安居长安者为数不少。这主要反映当时( )

A.各民族间的交往很频繁

B.长安居住的突厥人最多

C.开放包容的民族政策

D.对外贸易的繁荣景象

4.“唐朝是个火热的年代,是个经常亮肌肉的年代,每个人都有机会改变自己的命运,寒门出宰相,士兵成将军。”这里“改变自己的命运”的主要途径是( )

A.世袭爵位 B.察举征召

C.科举考试 D.高官举荐

5.唐太宗在位期间的出色政绩在历史上被称为( )

A.“开皇之治” B.“开元盛世”

C.“永徽之治” D.“贞观之治”

6.结合所学知识,判断以下路线图反映的史实是( )

A.张骞出使西域 B.昭君出塞

C.文成公主进藏 D.玄奘西行

7.中华文化源远流长,兼收并蓄,博大精深。“历法天文计算精,圆周小数点分明。千年国外方求出,月后环山宇宙名。”这首诗称赞的是( )

A.诸葛亮 B.贾思勰 C.祖冲之 D.郦道元

8.魏晋南北朝是中国历史上政权更迭最频繁的时期,长期的封建割据和连绵不断的战争,给中国社会带来深远影响。对此说法正确的是( )

A.魏蜀吴三国当中最先灭亡的是吴国

B.十六国都是由少数民族建立的政权

C.“六朝”政权都被少数民族所左右

D.西晋政权在灭亡吴国以后实现统一

9.南朝刘宋时期,乡邑百姓出身的沈庆之官至侍中,都督南兖、徐、兖三州军事;贫苦出身的戴法兴成了宋孝武帝的南台侍御史兼中书通事舍人,专管朝廷内务;萧齐也任用寒人掌机要。这反映出南朝时( )

A.君主专制得到强化

B.世家大族逐渐退出政治舞台

C.门阀政治受到冲击

D.中枢机构运作机制发生改变

10.南北朝时期、北朝的佛教宣称“人王即是法王”“皇帝即当今如来”。北魏僧法果曾说:“我非拜天子,乃礼佛耳。”这些言论反映出北朝佛教( )

A.汲取了儒家思想的精髓

B.在中国本土化的倾向

C.冲击了儒学的正统地位

D.获得君主的倾力支持

11.白居易《重赋》中评价两税法:“国家定两税,本意在忧人。厥初防其淫,明敕内外臣:税外加一物,皆以枉法论。奈何岁月久,贪吏得因循,浚(攫取)我以求宠,敛索(征敛勒索)无冬春。”材料意在说明( )

A.两税法改变了征税标准

B.两税法扩大了征税对象

C.两税法简化了收税名目

D.两税法加重了百姓负担

12.隋唐时期的大运河北起涿郡,南到余杭,中经江都、洛阳,将海河、黄河、淮河、长江、钱塘江联系起来。由此可知,当时隋唐大运河开通的社会背景是( )

A.北方商品经济空前活跃 B.江南经济的开发

C.南方成为全国经济重心 D.对外贸易的繁荣

13.某学者提出,少数民族那种尚武勇健、粗犷豪放之气遍布中原,汉民族受到极大的影响,使得魏晋以来的清谈柔媚之风一变而为悲凉慷慨、激越豪放之气。该学者的论述意在说明( )

A.传统儒学思想的僵化和局限 B.民族交融对隋唐盛世的影响

C.对外交流促进思想文化转变 D.唐朝加强对边疆地区的管理

14.魏晋时期,九品中正制在实施过程中出现了由世家大族垄断用人和掌权的状况,隋唐确立了科举制之后,基本纠正了这一状况。这一变化说明科举制( )

A.是公正公开的人才选拔制度

B.适应了加强中央集权的需要

C.完善了朝廷选拔官吏的机制

D.导致了世家大族势力的衰落

15.唐朝两税法规定:“不居处而行商者,在所州县税三十之一,度所取与居者均,使无侥利。居人之税,夏秋两征之,俗有不便者正之。”这一规定( )

A.减少了政府收入 B.体现了公平原则

C.简化了收税名目 D.扩大了收税对象

16.唐高宗时,大臣长孙无忌等撰写《唐律疏议》三十卷解释律令条文,通行天下。这是我国古代流传下来的一部较为完整的法典。它颁布前需要通过( )

①尚书省 ②中书省 ③门下省 ④皇帝

A.③④ B.②③

C.①③④ D.②③④

二、非选择题:本大题共4小题,第17题12分,第18题14分,第19题12分,第20题14分,共52分。

17.大唐王朝繁荣开放,是当时世界上强盛的国家。阅读材料,完成下列要求。

材料一 唐朝以来海上丝绸之路以中国的扬州、明州(宁波)、泉州、番禺(广州)为起点。丝绸之路不仅仅运输丝绸,而且也运输瓷器、糖、五金等出口货物和香料、药材、宝石等进口物。海上丝绸之路的形成主要是因为中国东南沿海山多平原少,内部往来不易,因此许多人便积极向海上发展。

——摘编自李庆新《海上丝绸之路》

材料二 唐政府有太常寺等机构专管乐舞,当时知名的音乐家有万宝常、许和子、段善本,舞蹈家有公孙大娘、段足等。唐玄宗和杨贵妃也分别是音乐家和舞蹈家。乐舞方面的著作也很多,《新唐书·艺文志》载唐代有31家、38部专著共257卷。唐太宗贞观十四年,形成十部乐,即燕乐、清高乐、西凉乐、天盘乐、高丽乐、龟兹乐、安国乐、疏勒乐、康国乐、高昌乐。

——摘编自张岂之《中国历史·隋唐辽宋金卷》

(1)根据材料一,概括唐朝海上丝绸之路的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出造成唐朝乐舞发达现象的原因有哪些?

18.阅读下列材料,回答问题。

材料一 三国两晋南北朝政权更替示意图

材料二 唐太宗与唐玄宗前期的统治

项目 唐太宗 唐玄宗

政治 勤于政事,善于用人,虚心纳谏 重用贤能,整顿吏治

经济 减轻人民的劳役负担,鼓励发展农业生产 发展经济,改革税制

文化 增加科举考试科目,鼓励士人报考 注重文教,编修经典

——摘编自崔明德《中国民族关系十讲》

(1)概述三国两晋南北朝时期政治、经济、民族关系上的主要特征。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出唐太宗与唐玄宗前期出现了什么盛世局面?根据材料二概括盛世局面出现的共同原因。

19.阅读下列材料,回答问题。

材料一 三省六部制是唐代职官设置的整体,三省是对重要最高权力的划分,将以前属于宰相的政府决策和执行权分开,由中书省、门下省和尚书省分别承担。中书、门下两省是以皇帝的名义草拟和审核诏令,且门下审复的第一个手续就是向皇帝复奏画敕,最后一个手续是用皇帝的宝玺进行“印逢”,就是说其工作运转受到了皇帝的严密控制,其权力完全是皇帝所赋予。在以皇帝和三省为核心的最高领导机构之下,政令的具体执行由六部与尚书省具体负责。唐代的六部设置于尚书省之下,分别为吏部、礼部、户部、兵部、刑部和工部,在每个部下面又设置了四个司,这样中央的领导机构为皇帝和三省,重要的执行机构就是六部和二十四司,这些机构统领着全国的行政事务。

——摘编自赵冬云《隋唐时期三省六部制

的设置及其发展》等

材料二 以中书、门下较汉代之宰相,以尚书六部较汉代之九卿,在政制上,不可谓非一种绝大之进步。……尚书置左、右仆射,分判六部,各治三官,可免上述之弊。而尚书惟在政务之推行,至于出命覆夺,尚有中书、门下。故曰三省之于宰相,六部之于九卿,不得不说是政制上之一进步。

——摘编自钱穆《国史大纲》

材料三 从理论上讲,皇帝拥有天下所有权力,尚书省是贯彻皇权的具体办事机构,尚书省的首脑即为丞相。历史沿革中,尚书省的一枝独大,势必造成相权过重,为了分割和限制尚书省的权力,简明来说为了抑制相权,中书省和门下省应运而生。“三省六部制”是秉承儒家思想,汲取历代治权的有益部分完善而成的,到了唐代堪称相对成熟的政治制度。

——摘编自《唐代政治制度设计》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括唐代三省六部制的主要特点并分析其作用。

(2)有学者认为“三省六部制具有民主色彩”,据材料二并结合所学知识,谈谈你的理解。

(3)根据材料三并结合所学知识,指出唐代三省六部制“堪称相对成熟的政治制度”的表现。

20.阅读材料,回答问题。

材料一 三国和两晋时期,北方的匈奴、羯、氐、羌、鲜卑等少数民族开始内迁到黄河流域……各民族纷纷建立自己的政权……他们彼此征战,人民被屠杀,牛马被掠夺,城市化为废墟,田地大量荒芜,为躲避战乱,大批北方民众纷纷渡江南下,形成第一次南迁的浪潮。

材料二 魏晋以来,内迁的各族与当地的汉人错居杂处,开始过定居生活,他们不断向汉族人民学习……民族隔阂不断消解,民族关系趋于和缓,到北朝后期,我国北方出现了各民族的大交融。

材料三 三国鼎立时期,魏、蜀、吴都在局部地区实现了统一,这种局部统一较之东汉末年众多军阀割据混战的状况前进了一步,也为后来的全国统一准备了条件。各国都重视发展生产,整顿政治,增强国力,促进了局部地区经济的恢复和发展。魏、蜀、吴三国还重视处理与少数民族的关系,进一步促进了民族大交融。

(1)根据材料一,指出“大批北方民众纷纷渡江南下,形成第一次南迁的浪潮”的主要原因。这一现象导致的直接后果是什么?

(2)根据材料二,概括魏晋时期的社会现象。

(3)根据材料三,评析三国鼎立局面形成所产生的重大影响。

参考答案

一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题列出的四个选项中,只有一项符合题目要求。

1.B

解析:结合所学知识可知,魏晋时期选官实行九品中正制,实际上是按门第出身选官,世家大族垄断了官位,因此出现材料中大族子弟刚刚成年,甚至“年未弱冠”就授予官职的现象,B项正确,A、C、D三项错误。

2.A

解析:北民南迁的直接影响就是带去了劳动力和先进技术,故选A项。B、C、D三项都是间接影响,排除。

3.C

解析:根据材料“长安城各色民族鱼龙混杂”,说明唐朝民族政策较为开放包容,故选C项;根据材料“长安城各色民族鱼龙混杂”,一定程度可以反映各民族间的交往很频繁,但这一现象从属于开放包容的民族政策,排除A项;材料不能反映其他民族的居住人数,排除B项;各民族间的问题不属于对外政策范畴,排除D项。

4.C

解析:结合所学知识可知,唐朝实行科举制度,扩大了统治基础,拓宽了平民子弟通向社会上层的通道,故C项正确。

5.D

6.C

7.C

8.D

解析:280年,西晋灭吴,完成统一,D项正确。三国当中最先灭亡的是蜀国,A项错误;十六国中也有政权是汉族建立的,故B项错误;C项说法不符合史实,排除。

9.C

解析:材料表明南朝时百姓、寒门出身的人也可以担任重要官职,世家大族对官场的垄断受到了冲击,故选C项;材料中未涉及君权对相权的削弱,与君主专制无关,排除A项;魏晋南北朝时期的选官制度是以门第为依据的九品中正制,世家大族势力仍然比较强大,并无逐渐退出政治舞台的趋势,排除B项;材料中主要强调几人的出身,并未涉及中枢机构的运作机制变化,排除D项。

10.B

解析:“人王即是法王”“皇帝即当今如来”即用佛教的精神来解释中国的政治秩序,是宗教本土化的表现,故选B项;“人王即是法王”“皇帝即当今如来”只是佛教的秩序,不是儒家的思想,排除A项;根据材料内容无法得出C项结论,排除;根据所学可知并不是所有的君主都支持佛教,排除D项。

11.D

解析:据材料“奈何岁月久,贪吏得因循,浚(攫取)我以求宠,敛索(征敛勒索)无冬春”可知,白居易认为两税法在实际运行过程中因官吏贪污导致百姓负担加重,故选D项;A、B、C三项材料未体现,均排除。

12.B

解析:隋唐的统一结束了魏晋南北朝以来的长期战乱,大运河开通时北方的商品经济还没有恢复到活跃状况,排除A项;由于魏晋南北朝以来北方的长期战乱,大量人口向南方迁移,促进了江南经济的开发,大运河沟通涿郡和余杭,重要的社会背景就是江南经济的开发,故B项符合题意;南方在宋代才开始成为全国经济重心,排除C项;大运河的开通主要是沟通国内的南北交通,并不是由于对外贸易繁荣,排除D项。

13.B

解析:根据材料并结合所学可知,随着民族交融的加强,少数民族的风气也影响到隋唐盛世的气象,故选B项。

14.B

解析:材料反映的只是用人权的转移,从变化中无法体现出公正公开,故A项错误;科举制纠正了“由世家大族垄断用人和掌权的状况”,把权力收归中央,加强了中央集权,故B项正确;选拔官吏权不是一开始就掌握在朝廷手中,而是从世家大族收上来的,无法得出“完善了”,故C项错误;导致世家大族势力衰落的因素有很多,D项说法过于绝对。

15.B

解析:材料的意思是不在居住地而到外地经商的人,在经商的地方报三十分之一的税收,在居住地按照居住者的平均值来报税,防止出现有人利用这个情况逃税,从而说明了两税法体现了公平原则,故选B项。A、C、D三项材料没有体现,排除。

16.D

解析:结合所学知识可知,唐朝实行三省六部制。①尚书省是行政机构,不负责制订和颁布律令,排除;②中书省是决策机构,律令的制订和颁布需要经过此机构;③门下省掌握审议权,律令的制订和颁布需要经过此机构;④皇帝掌握最终决定权,律令的制订和颁布最终都要经过皇帝。所以《唐律疏议》颁布前需要通过中书省、门下省和皇帝,故选D项。

二、非选择题:本大题共4小题,第17题12分,第18题14分,第19题12分,第20题14分,共52分。

17.(1)特点:以东南沿海港口为起点;贸易范围较广;出口货物以手工业品为主,进口货物以原料、贵重奢侈品为主。

(2)原因:统治者重视;国家统一、社会稳定;经济繁荣;国内外文化交流频繁。

解析:第(1)问,据材料“海上丝绸之路以中国的扬州、明州(宁波)、泉州、番禺(广州)为起点”可得以东南沿海港口为起点;据材料“丝绸之路不仅仅运输丝绸,而且也运输……进口物”可得出口货物以手工业品为主,进口货物以原料、贵重奢侈品为主;据材料中进口货物的品种可得贸易范围较广。第(2)问,据材料“唐政府有太常寺等机构专管乐舞”可得统治者重视;同时结合所学可以从政治、经济、文化等角度得出国家统一、社会稳定;经济繁荣;国内外文化交流频繁。

18.(1)政治:国家分裂,战争频繁,社会动荡,民族政权并立;经济:北方经济遭到破坏,江南经济得到开发;民族关系:出现民族融合现象。

(2)盛世局面:贞观之治;开元盛世。

共同原因:统治者重视人才,任人唯贤;轻徭薄赋,鼓励发展农业经济;实行开明的文化政策。

解析:第(1)问,结合所学知识概括即可。第(2)问,第一小问,结合所学知识可知,唐太宗开创了“贞观之治”;唐玄宗开创了“开元盛世”局面。第二小问,根据材料中他们的政治措施可知,统治者重视人才,任人唯贤;根据材料中他们的经济措施可知,在经济政策上轻徭薄赋,鼓励发展农业经济;根据材料中他们的文化措施可知,两人都实行开明的文化政策。

19.(1)特点:政府决策与执行分离;三省与六部分工明确;运转具有程序性,且突出皇权。

作用:使中央行政运行规范有序;有利于减少决策失误;提高了政府行政效率;分散了相权,加强了皇权。

(2)理解:三省六部制下,三省分工明确,相互制约和监督,可以防止大臣专权;设政事堂由三省长官共议国事,形式上带有民主色彩,但其实质是维护封建君主专制。

(3)表现:三省六部制具有权力的制衡性。如三省的权力分立,门下省的封驳和谏官制度,是对君权的制约;而门下省和中书省的设立则是对尚书省权力的限制,即对相权的限制;唐代的丞相制是“集体领导制”,权力的互相制约相对保证了政策方针的制定及实施的大致正确。

解析:第(1)问第一小问,获取并理解材料一中的关键信息,从决策与执行的分离、分工明确、运转程序性,突出皇权等角度回答;第二小问,根据第一小问的归纳,并结合所学从行政规范、决策科学、行政效率、加强皇权等角度回答。第(2)问,一方面阐释其民主性,另一方面指出其维护君主专制的实质。第(3)问,主要从对相权的削弱、对君权的制约、决策的科学性等角度予以阐释。

20.(1)原因:北方战乱频繁。

后果:北方民众大量南迁,促进了江南地区的开发。

(2)魏晋南北朝时期,内迁少数民族与汉族杂居相处,相互学习,民族差异逐渐消除,民族大交融局面形成。

(3)三国的局部统一为全国统一准备了条件;各国为增强国力,发展生产,促进了经济的发展;各国重视民族关系,促进了民族的大交融。尽管三国时期国家分裂,但同东汉末割据混战相比,相对稳定的局面,具有进步性。

解析:第(1)问,第一小问,根据材料一“他们彼此征战……为躲避战乱”可得出北方战乱频繁。第二小问,结合所学可知,北方民众的大量南迁直接促进了江南地区的开发。第(2)问,根据材料二分层概括,注意不要照抄材料。第(3)问,首先根据材料三从统一、经济、民族关系三个角度概括影响,然后作简单评价。

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进