第一单元走进化学世界测试卷-2021-2022学年九年级化学人教版上册(word版含解析)

文档属性

| 名称 | 第一单元走进化学世界测试卷-2021-2022学年九年级化学人教版上册(word版含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 78.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2021-10-28 17:34:49 | ||

图片预览

文档简介

第一单元《走进化学世界》测试卷

一、单选题(共15小题)

1.我们在打开饮料瓶时可看到瓶口冒出大量泡沫,冒出的气体是不是二氧化碳呢,有同学提出用澄清石灰水来检验。就这一过程而言,属于科学探究中的( )

A. 猜想假设

B. 设计实验

C. 收集证据

D. 得出结论

2.科学研究时,判断某变化属于化学变化的依据是( )

A. 需加热观察现象

B. 发现气体消失

C. 发现固体消失

D. 有其他物质生成

3.人呼出的气体中相对空气增多的成分是( )

A. 蒸气

B. 二氧化碳

C. 二氧化碳、水蒸气

D. 氧气

4.区别瓶内是人体呼出的气体还是空气,最简便的方法是( )

A. 把带火星的木条伸入瓶中

B. 把点燃的木条放在瓶口

C. 把点燃的木条伸入瓶中

D. 观察颜色

5.下列说法中,正确的是( )

A. 发光发热的变化一定是化学变化

B. 不加热就能发生的变化一定是物理变化

C. 化学变化一定伴有颜色的变化

D. 物质燃烧时一定发生了化学变化。

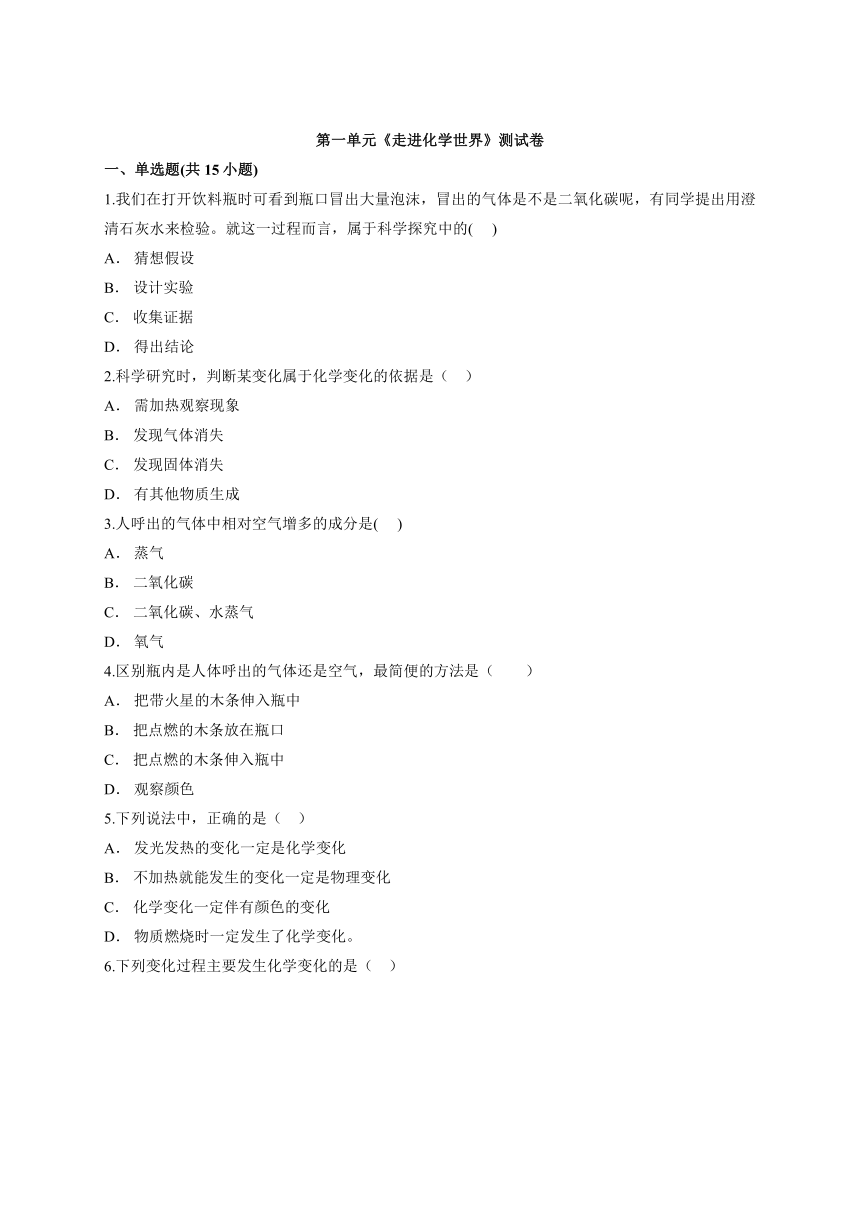

6.下列变化过程主要发生化学变化的是( )

A. 选项A

B. 选项B

C. 选项C

D. 选项D

7.下列叙述中,属于氧气化学性质的是( )

A. 无色无味

B. 常温下为气态

C. 能支持燃烧

D. 液氧为淡蓝色

8.人类生活需要能量,你认为下列能量主要是由化学变化产生的是( )

A. 电熨斗通电产生的能量

B. 电灯通电发出的光

C. 水电站利用水力产生的电能

D. 液化石油气燃烧放出的能量

9.以下是检查装置气密性的操作,其步骤正确的顺序是( )

①把装置连接好 ②两手紧贴容器外壁 ③导管口有气泡冒出 ④把导管的一端浸入水中 ⑤如果装置不漏气,里面的空气受热会膨胀

A. ②④①③⑤

B. ③②①④⑤

C. ①③②④⑤

D. ①④②⑤③

10.蜡烛在空气中燃烧生成了( )

A. 水

B. 二氧化碳

C. 水和二氧化碳

D. 灰烬

11.给试管中的物质加热,试管夹应夹在试管的( )

A. 试管口

B. 中下部

C. 中上部

D. 正中间

12.玻璃仪器洗涤干净的标志是( )

A. 容器内壁看不到污物,呈无色透明状

B. 冲洗时倒出的水是无色透明的

C. 仪器内壁的水既不聚成水滴,也不成股流下

D. 上述任意一种标志均表示仪器已经洗净

13.下列有关仪器连接的描述错误的是( )

A. 橡皮塞旋进容器口

B. 玻璃导管口附近沾水后旋进乳胶管

C. 分液漏斗下端玻璃管压进橡皮塞孔中

D. 玻璃导管沾水后旋进橡皮塞孔中

14.人类生活需要的能量有些来自化学反应。下列变化中实现了由化学能转化成电能的是( )

A. 利用电热器取暖

B. 发电厂利用水力发电

C. 在手电筒中使用干电池

D. 利用蜡烛照明

15.下列说法正确的是( )

A. 物质从固态变为气态,一定是发生了化学变化

B. 物质通过加热才能发生的变化一定是物理变化

C. 物质从液态变为该物质的气态一定是物理变化

D. 发光放热的变化一定是化学变化

二、填空题(共3小题)

16.我们通过对“吸入的空气和呼出的气体有什么不同”的实验探究,可得出的结论是:

(1)呼出气体中所含的氧气比人体吸入空气中的氧气______________________;

(2)呼出气体中所含的二氧化碳比人体吸入空气中的二氧化碳_______________;

(3)人体吸入的空气比呼出的气体所含水蒸气___________________;

17.化学实验技能是学习化学和进行探究活动的基础和保证。用酒精灯加热时,应该使用酒精灯的________焰加热;用试管夹夹持试管时,应由试管________(选填“口”或“底部”)夹上、取下。

18.“有其他物质生成”是判断物质发生化学变化的依据。但在实际化学反应中,常常根据反应伴随的现象来确定化学反应是否发生,请根据你对本节课实验的观察,填写下表。

三、实验与探究(共3小题)

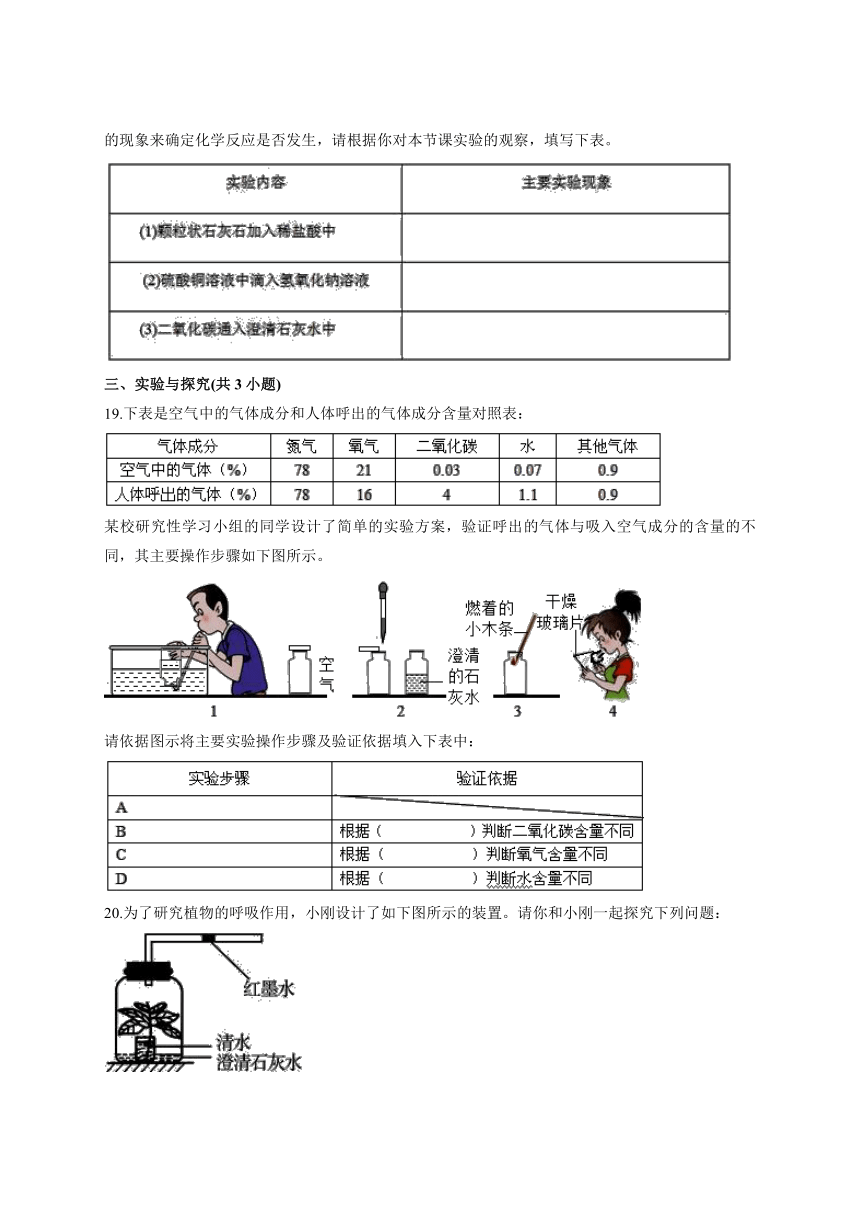

19.下表是空气中的气体成分和人体呼出的气体成分含量对照表:

某校研究性学习小组的同学设计了简单的实验方案,验证呼出的气体与吸入空气成分的含量的不同,其主要操作步骤如下图所示。

请依据图示将主要实验操作步骤及验证依据填入下表中:

20.为了研究植物的呼吸作用,小刚设计了如下图所示的装置。请你和小刚一起探究下列问题:

(1)实验时,广口瓶用不透光的黑纸包住,其目的是为了防止瓶内的植物进行________作用,对实验产生干扰。

(2)经过一段时间后,可以看到细玻璃管中的红墨水会_______(选填“左移”“右移”或“不动”)。揭去广口瓶外的黑纸,观察到广口瓶中发生的现象是____________,原因是___________

______________________。

21.小明同学为探究人体呼出的气体与空气成分的差异,进行的实验如下:他用玻璃管向盛满水的集气瓶中吹气,用排水法收集一瓶呼出的气体,将另一集气瓶充满新鲜的空气,将两根燃着的小木条,分别移到两只集气瓶瓶口处,移开玻璃片,将小木条慢慢伸入集气瓶中,观察实验现象。

(1)人呼出的气体中除含有氧气、二氧化碳、水蒸气外,还含有的主要物质是________。

(2)小明同学进行实验时,发现伸入盛有人呼出气体的集气瓶中的小木条先熄灭,其原因可能是________________________________________________________________________

(写一点即可)。

答案解析

1.【答案】B

【解析】有同学提出用澄清石灰水来检验,很明显是设计实验,故选B。

2.【答案】D

【解析】化学变化是指有新物质生成的变化,判断一个变化是化学变化的根本依据需抓住其本质特征产生新物质,与加热观察无关;有气体生成、有水生成、有沉淀生成,以及发现气体消失、发现固体消失都不能说明产生了新物质;有新物质生成是判断发生化学变化的依据,故选D。

3.【答案】C

【解析】相对空气成分,人呼出的气体中二氧化碳和水蒸气增多,氧气减少。

4.【答案】C

【解析】根据呼出的气体与空气相比,具有“两多一少”的特点:即与空气相比,二氧化碳、水蒸气含量增加,氧气含量减少,据此分析物质的性质解答。

A.把带火星的木条分别伸入集气瓶中,木条都无明显变化,故选项错误;

B.点燃的木条放在瓶口,木条都无明显变化,故选项错误;

C.燃着的木条分别伸入集气瓶中,若木条燃烧无明显变化,则是空气;若木条熄灭,则是呼出的气体,故选项正确;

D.两者都是无色无味的气体,故选项错误;

5.【答案】D

【解析】A.发光发热的变化不一定是化学变化,如灯泡通电,发光放热,却是物理变化;B.不加热就能发生的变化不一定是物理变化,如光合作用、钢铁生锈都不需加热,却是化学变化;C.化学变化不一定伴有颜色的变化,变色是化学变化常伴随的现象; D.物质燃烧时一定生成了新物质,属于化学变化。

6.【答案】B

【解析】物理变化和化学变化的根本区别在于是否有新物质生成,如果有新物质生成,则属于化学变化;反之,则是物理变化。石墨导电是利用石墨具有导电性,没有生成新物质属物理变化;粉尘爆炸是剧烈燃烧,生成了新物质,属化学变化;金属拉成丝是利用金属的延展性,没有生成新物质,属物理变化;活性炭吸附毒气是利用活性炭具有疏松多孔的结构,无新物质生成,属物理变化。

7.【答案】C

【解析】物理性质是指物质不需要发生化学变化就能表现出来的性质。包括:颜色、状态、气味、熔点、沸点、密度、硬度、溶解性、挥发性、延展性、导电性、吸水性、吸附性等,化学性质是指物质在化学变化中表现出来的性质。如可燃性、助燃性、活泼性、稳定性、腐蚀性、毒性等。

8.【答案】D

【解析】化学变化不但生成新物质而且还会伴随着能量的变化,这种能量变化经常表现为热能、光能和电能的放出或吸收。A.电熨斗通电放出的热量,是电能转化为热能问题,属于物理变化中的能量转化;B.电灯通电发出的光,属于电能向光能的转化,属于物理变化中的能量转化问题;C.水电站利用水力产生的电能,是机械能转化为电能,属于物理变化中的能量转化问题;D.液化石油气燃烧放出热量,属于化学能向热能的转化问题,符合题意。

9.【答案】D

【解析】检查装置气密性的操作方法是连接好装置,把导管的一端浸入水中,两手紧贴容器外壁,如果装置不漏气,里面的空气受热会膨胀,会看到导管口有气泡冒出。所以答案应选D。

10.【答案】C

【解析】分别取一个干燥的烧杯罩在火焰上方,观察烧杯壁上有水珠出现;将烧杯正放,倒入澄清石灰水并震荡,会观察到石灰水变浑浊。说明石蜡燃烧生成二氧化碳和水。

11.【答案】C

【解析】给试管中的物质加热,试管夹应夹在试管的中上部,所以答案应选C。

12.【答案】C

【解析】玻璃仪器洗涤干净的标志是仪器内壁的水既不聚成水滴,也不成股流下。所以答案应选C。

13.【答案】C

【解析】橡皮塞应旋进容器口;玻璃导管口附近沾水后旋进乳胶管;玻璃导管沾水后旋进橡皮塞孔中。故A、B、D的选项都正确。分液漏斗下端玻璃管也应该旋进橡皮塞,而不能压进橡皮塞孔中,以免造成玻璃仪器的破裂。所以答案应选C。

14.【答案】C

【解析】A.利用电热器取暖,是电能转化为热能,物理变化;B.发电厂利用水力发电,是机械能转化为电能,属于物理变化;D.利用蜡烛照明,是化学能转化为热能和光能,化学变化;C.在手电筒中使用干电池,化学能转化成电能。

15.【答案】C

【解析】A.物质从固态变为气态,不一定生成新物质。水加热变为水蒸气就是物理变化,故 A错;B.物质通过加热才能发生的变化不一定是物理变化,如碳酸钙加热生成两种新物质氧化钙和水,是化学变化,所以不能以变化是否需要加热来进行判断;发光放热是一种现象,不应是判断是否有新物质生成的依据,如电灯发光放热时并不生成新物质,是物理变化,故D错;C选项明确了物质从液态变为该物质的气态,所以无新物质生成,是物理变化。

16.【答案】(1)少;(2)多 (3)少

【解析】(1)人体的新陈代谢需要消耗氧气产生二氧化碳,故答案为:少(2)人体的新陈代谢需要消耗氧气产生二氧化碳,因此呼出气体中所含的二氧化碳比人体吸入空气中的二氧化碳多,故答案为:多(3)人体要通过呼吸排出一定量的水蒸气,故答案为:少

17.【答案】外 底部

【解析】用酒精灯加热时,应该使用酒精灯的外焰加热;用试管夹夹持试管时,应由试管底部夹上、取下。

18.【答案】(1)有气泡产生,石灰石不断溶解;(2)有蓝色沉淀产生;(3)澄清石灰水变浑浊

【解析】做化学实验时,应该重点观察实验现象,并能准确记忆。颗粒状石灰石加入稀盐酸中,有气泡产生,石灰石不断溶解;硫酸铜溶液中滴入氢氧化钠溶液,有蓝色沉淀产生;二氧化碳通入澄清石灰水中,澄清石灰水变浑浊。

19.【答案】A用排水法收集两瓶呼出的气体,另收集两瓶空气

B将澄清石灰水分别滴入盛有呼出的气体和空气的集气瓶中 石灰水浑浊程度的不同

C将燃着的木条分别放入盛有呼出的气体和空气的集气瓶中 木条燃烧情况的不同

D取两块干燥的玻璃片,对着其中的一块呼气 玻璃片上水雾的不同

【解析】A可用排水法收集两瓶呼出的气体,另收集两瓶空气以进行对比实验。

B二氧化碳可使澄清石灰水变浑浊,所以可以将澄清石灰水分别滴入盛有呼出的气体和空气的集气瓶中。会观察到石灰水浑浊程度的不同。

C氧气可以支持燃烧。所以可将燃着的木条分别放入盛有呼出的气体和空气的集气瓶中。会观察到木条燃烧情况的不同。

D取两块干燥的玻璃片,对着其中的一块呼气时,由于呼出气体中水蒸气较多,所以玻璃片会出现水雾,而另一片上不出现。

20.【答案】(1)光合 (2)左移 石灰水变浑浊 植物呼吸作用消耗了广口瓶中的氧气产生二氧化碳气体,二氧化碳被石灰水吸收使瓶内气体减少,压强小于大气压

【解析】(1)实验时,广口瓶用不透光的黑纸包住,可使瓶内的植物因接触不到阳光而无法进行光合作用,以免对实验产生干扰。

(2) 由于植物呼吸作用消耗了广口瓶中的氧气产生二氧化碳气体,二氧化碳被石灰水吸收使瓶内气体减少,压强小于大气压。所以经过一段时间后,可以看到细玻璃管中的红墨水会左移。瓶内产生了二氧化碳,使瓶中的石灰水变浑浊。

21.【答案】(1)氮气 (2)呼出的气体中氧气的含量低

【解析】解答这类题目时应注意明确实验设计的内容。空气中含有氮气,而氮气又不参与呼吸作用,因此呼出的气体中还含有较多的氮气;小明同学进行实验时,发现伸入盛有人呼出气体的集气瓶中的小木条先熄灭,其原因可能是呼出的气体中氧气的含量低。

一、单选题(共15小题)

1.我们在打开饮料瓶时可看到瓶口冒出大量泡沫,冒出的气体是不是二氧化碳呢,有同学提出用澄清石灰水来检验。就这一过程而言,属于科学探究中的( )

A. 猜想假设

B. 设计实验

C. 收集证据

D. 得出结论

2.科学研究时,判断某变化属于化学变化的依据是( )

A. 需加热观察现象

B. 发现气体消失

C. 发现固体消失

D. 有其他物质生成

3.人呼出的气体中相对空气增多的成分是( )

A. 蒸气

B. 二氧化碳

C. 二氧化碳、水蒸气

D. 氧气

4.区别瓶内是人体呼出的气体还是空气,最简便的方法是( )

A. 把带火星的木条伸入瓶中

B. 把点燃的木条放在瓶口

C. 把点燃的木条伸入瓶中

D. 观察颜色

5.下列说法中,正确的是( )

A. 发光发热的变化一定是化学变化

B. 不加热就能发生的变化一定是物理变化

C. 化学变化一定伴有颜色的变化

D. 物质燃烧时一定发生了化学变化。

6.下列变化过程主要发生化学变化的是( )

A. 选项A

B. 选项B

C. 选项C

D. 选项D

7.下列叙述中,属于氧气化学性质的是( )

A. 无色无味

B. 常温下为气态

C. 能支持燃烧

D. 液氧为淡蓝色

8.人类生活需要能量,你认为下列能量主要是由化学变化产生的是( )

A. 电熨斗通电产生的能量

B. 电灯通电发出的光

C. 水电站利用水力产生的电能

D. 液化石油气燃烧放出的能量

9.以下是检查装置气密性的操作,其步骤正确的顺序是( )

①把装置连接好 ②两手紧贴容器外壁 ③导管口有气泡冒出 ④把导管的一端浸入水中 ⑤如果装置不漏气,里面的空气受热会膨胀

A. ②④①③⑤

B. ③②①④⑤

C. ①③②④⑤

D. ①④②⑤③

10.蜡烛在空气中燃烧生成了( )

A. 水

B. 二氧化碳

C. 水和二氧化碳

D. 灰烬

11.给试管中的物质加热,试管夹应夹在试管的( )

A. 试管口

B. 中下部

C. 中上部

D. 正中间

12.玻璃仪器洗涤干净的标志是( )

A. 容器内壁看不到污物,呈无色透明状

B. 冲洗时倒出的水是无色透明的

C. 仪器内壁的水既不聚成水滴,也不成股流下

D. 上述任意一种标志均表示仪器已经洗净

13.下列有关仪器连接的描述错误的是( )

A. 橡皮塞旋进容器口

B. 玻璃导管口附近沾水后旋进乳胶管

C. 分液漏斗下端玻璃管压进橡皮塞孔中

D. 玻璃导管沾水后旋进橡皮塞孔中

14.人类生活需要的能量有些来自化学反应。下列变化中实现了由化学能转化成电能的是( )

A. 利用电热器取暖

B. 发电厂利用水力发电

C. 在手电筒中使用干电池

D. 利用蜡烛照明

15.下列说法正确的是( )

A. 物质从固态变为气态,一定是发生了化学变化

B. 物质通过加热才能发生的变化一定是物理变化

C. 物质从液态变为该物质的气态一定是物理变化

D. 发光放热的变化一定是化学变化

二、填空题(共3小题)

16.我们通过对“吸入的空气和呼出的气体有什么不同”的实验探究,可得出的结论是:

(1)呼出气体中所含的氧气比人体吸入空气中的氧气______________________;

(2)呼出气体中所含的二氧化碳比人体吸入空气中的二氧化碳_______________;

(3)人体吸入的空气比呼出的气体所含水蒸气___________________;

17.化学实验技能是学习化学和进行探究活动的基础和保证。用酒精灯加热时,应该使用酒精灯的________焰加热;用试管夹夹持试管时,应由试管________(选填“口”或“底部”)夹上、取下。

18.“有其他物质生成”是判断物质发生化学变化的依据。但在实际化学反应中,常常根据反应伴随的现象来确定化学反应是否发生,请根据你对本节课实验的观察,填写下表。

三、实验与探究(共3小题)

19.下表是空气中的气体成分和人体呼出的气体成分含量对照表:

某校研究性学习小组的同学设计了简单的实验方案,验证呼出的气体与吸入空气成分的含量的不同,其主要操作步骤如下图所示。

请依据图示将主要实验操作步骤及验证依据填入下表中:

20.为了研究植物的呼吸作用,小刚设计了如下图所示的装置。请你和小刚一起探究下列问题:

(1)实验时,广口瓶用不透光的黑纸包住,其目的是为了防止瓶内的植物进行________作用,对实验产生干扰。

(2)经过一段时间后,可以看到细玻璃管中的红墨水会_______(选填“左移”“右移”或“不动”)。揭去广口瓶外的黑纸,观察到广口瓶中发生的现象是____________,原因是___________

______________________。

21.小明同学为探究人体呼出的气体与空气成分的差异,进行的实验如下:他用玻璃管向盛满水的集气瓶中吹气,用排水法收集一瓶呼出的气体,将另一集气瓶充满新鲜的空气,将两根燃着的小木条,分别移到两只集气瓶瓶口处,移开玻璃片,将小木条慢慢伸入集气瓶中,观察实验现象。

(1)人呼出的气体中除含有氧气、二氧化碳、水蒸气外,还含有的主要物质是________。

(2)小明同学进行实验时,发现伸入盛有人呼出气体的集气瓶中的小木条先熄灭,其原因可能是________________________________________________________________________

(写一点即可)。

答案解析

1.【答案】B

【解析】有同学提出用澄清石灰水来检验,很明显是设计实验,故选B。

2.【答案】D

【解析】化学变化是指有新物质生成的变化,判断一个变化是化学变化的根本依据需抓住其本质特征产生新物质,与加热观察无关;有气体生成、有水生成、有沉淀生成,以及发现气体消失、发现固体消失都不能说明产生了新物质;有新物质生成是判断发生化学变化的依据,故选D。

3.【答案】C

【解析】相对空气成分,人呼出的气体中二氧化碳和水蒸气增多,氧气减少。

4.【答案】C

【解析】根据呼出的气体与空气相比,具有“两多一少”的特点:即与空气相比,二氧化碳、水蒸气含量增加,氧气含量减少,据此分析物质的性质解答。

A.把带火星的木条分别伸入集气瓶中,木条都无明显变化,故选项错误;

B.点燃的木条放在瓶口,木条都无明显变化,故选项错误;

C.燃着的木条分别伸入集气瓶中,若木条燃烧无明显变化,则是空气;若木条熄灭,则是呼出的气体,故选项正确;

D.两者都是无色无味的气体,故选项错误;

5.【答案】D

【解析】A.发光发热的变化不一定是化学变化,如灯泡通电,发光放热,却是物理变化;B.不加热就能发生的变化不一定是物理变化,如光合作用、钢铁生锈都不需加热,却是化学变化;C.化学变化不一定伴有颜色的变化,变色是化学变化常伴随的现象; D.物质燃烧时一定生成了新物质,属于化学变化。

6.【答案】B

【解析】物理变化和化学变化的根本区别在于是否有新物质生成,如果有新物质生成,则属于化学变化;反之,则是物理变化。石墨导电是利用石墨具有导电性,没有生成新物质属物理变化;粉尘爆炸是剧烈燃烧,生成了新物质,属化学变化;金属拉成丝是利用金属的延展性,没有生成新物质,属物理变化;活性炭吸附毒气是利用活性炭具有疏松多孔的结构,无新物质生成,属物理变化。

7.【答案】C

【解析】物理性质是指物质不需要发生化学变化就能表现出来的性质。包括:颜色、状态、气味、熔点、沸点、密度、硬度、溶解性、挥发性、延展性、导电性、吸水性、吸附性等,化学性质是指物质在化学变化中表现出来的性质。如可燃性、助燃性、活泼性、稳定性、腐蚀性、毒性等。

8.【答案】D

【解析】化学变化不但生成新物质而且还会伴随着能量的变化,这种能量变化经常表现为热能、光能和电能的放出或吸收。A.电熨斗通电放出的热量,是电能转化为热能问题,属于物理变化中的能量转化;B.电灯通电发出的光,属于电能向光能的转化,属于物理变化中的能量转化问题;C.水电站利用水力产生的电能,是机械能转化为电能,属于物理变化中的能量转化问题;D.液化石油气燃烧放出热量,属于化学能向热能的转化问题,符合题意。

9.【答案】D

【解析】检查装置气密性的操作方法是连接好装置,把导管的一端浸入水中,两手紧贴容器外壁,如果装置不漏气,里面的空气受热会膨胀,会看到导管口有气泡冒出。所以答案应选D。

10.【答案】C

【解析】分别取一个干燥的烧杯罩在火焰上方,观察烧杯壁上有水珠出现;将烧杯正放,倒入澄清石灰水并震荡,会观察到石灰水变浑浊。说明石蜡燃烧生成二氧化碳和水。

11.【答案】C

【解析】给试管中的物质加热,试管夹应夹在试管的中上部,所以答案应选C。

12.【答案】C

【解析】玻璃仪器洗涤干净的标志是仪器内壁的水既不聚成水滴,也不成股流下。所以答案应选C。

13.【答案】C

【解析】橡皮塞应旋进容器口;玻璃导管口附近沾水后旋进乳胶管;玻璃导管沾水后旋进橡皮塞孔中。故A、B、D的选项都正确。分液漏斗下端玻璃管也应该旋进橡皮塞,而不能压进橡皮塞孔中,以免造成玻璃仪器的破裂。所以答案应选C。

14.【答案】C

【解析】A.利用电热器取暖,是电能转化为热能,物理变化;B.发电厂利用水力发电,是机械能转化为电能,属于物理变化;D.利用蜡烛照明,是化学能转化为热能和光能,化学变化;C.在手电筒中使用干电池,化学能转化成电能。

15.【答案】C

【解析】A.物质从固态变为气态,不一定生成新物质。水加热变为水蒸气就是物理变化,故 A错;B.物质通过加热才能发生的变化不一定是物理变化,如碳酸钙加热生成两种新物质氧化钙和水,是化学变化,所以不能以变化是否需要加热来进行判断;发光放热是一种现象,不应是判断是否有新物质生成的依据,如电灯发光放热时并不生成新物质,是物理变化,故D错;C选项明确了物质从液态变为该物质的气态,所以无新物质生成,是物理变化。

16.【答案】(1)少;(2)多 (3)少

【解析】(1)人体的新陈代谢需要消耗氧气产生二氧化碳,故答案为:少(2)人体的新陈代谢需要消耗氧气产生二氧化碳,因此呼出气体中所含的二氧化碳比人体吸入空气中的二氧化碳多,故答案为:多(3)人体要通过呼吸排出一定量的水蒸气,故答案为:少

17.【答案】外 底部

【解析】用酒精灯加热时,应该使用酒精灯的外焰加热;用试管夹夹持试管时,应由试管底部夹上、取下。

18.【答案】(1)有气泡产生,石灰石不断溶解;(2)有蓝色沉淀产生;(3)澄清石灰水变浑浊

【解析】做化学实验时,应该重点观察实验现象,并能准确记忆。颗粒状石灰石加入稀盐酸中,有气泡产生,石灰石不断溶解;硫酸铜溶液中滴入氢氧化钠溶液,有蓝色沉淀产生;二氧化碳通入澄清石灰水中,澄清石灰水变浑浊。

19.【答案】A用排水法收集两瓶呼出的气体,另收集两瓶空气

B将澄清石灰水分别滴入盛有呼出的气体和空气的集气瓶中 石灰水浑浊程度的不同

C将燃着的木条分别放入盛有呼出的气体和空气的集气瓶中 木条燃烧情况的不同

D取两块干燥的玻璃片,对着其中的一块呼气 玻璃片上水雾的不同

【解析】A可用排水法收集两瓶呼出的气体,另收集两瓶空气以进行对比实验。

B二氧化碳可使澄清石灰水变浑浊,所以可以将澄清石灰水分别滴入盛有呼出的气体和空气的集气瓶中。会观察到石灰水浑浊程度的不同。

C氧气可以支持燃烧。所以可将燃着的木条分别放入盛有呼出的气体和空气的集气瓶中。会观察到木条燃烧情况的不同。

D取两块干燥的玻璃片,对着其中的一块呼气时,由于呼出气体中水蒸气较多,所以玻璃片会出现水雾,而另一片上不出现。

20.【答案】(1)光合 (2)左移 石灰水变浑浊 植物呼吸作用消耗了广口瓶中的氧气产生二氧化碳气体,二氧化碳被石灰水吸收使瓶内气体减少,压强小于大气压

【解析】(1)实验时,广口瓶用不透光的黑纸包住,可使瓶内的植物因接触不到阳光而无法进行光合作用,以免对实验产生干扰。

(2) 由于植物呼吸作用消耗了广口瓶中的氧气产生二氧化碳气体,二氧化碳被石灰水吸收使瓶内气体减少,压强小于大气压。所以经过一段时间后,可以看到细玻璃管中的红墨水会左移。瓶内产生了二氧化碳,使瓶中的石灰水变浑浊。

21.【答案】(1)氮气 (2)呼出的气体中氧气的含量低

【解析】解答这类题目时应注意明确实验设计的内容。空气中含有氮气,而氮气又不参与呼吸作用,因此呼出的气体中还含有较多的氮气;小明同学进行实验时,发现伸入盛有人呼出气体的集气瓶中的小木条先熄灭,其原因可能是呼出的气体中氧气的含量低。

同课章节目录

- 绪言 化学使世界变得更加绚丽多彩

- 第一单元 走进化学世界

- 课题1 物质的变化和性质

- 课题2 化学是一门以实验为基础的科学

- 课题3 走进化学实验室

- 第二单元 我们周围的空气

- 课题1 空气

- 课题2 氧气

- 课题3 制取氧气

- 实验活动1 氧气的实验室制取与性质

- 第三单元 物质构成的奥秘

- 课题1 分子和原子

- 课题2 原子的结构

- 课题3 元素

- 第四单元 自然界的水

- 课题1 爱护水资源

- 课题2 水的净化

- 课题3 水的组成

- 课题4 化学式与化合价

- 第五单元 化学方程式

- 课题 1 质量守恒定律

- 课题 2 如何正确书写化学方程式

- 课题 3 利用化学方程式的简单计算

- 第六单元 碳和碳的氧化物

- 课题1 金刚石、石墨和C60

- 课题2 二氧化碳制取的研究

- 课题3 二氧化碳和一氧化碳

- 实验活动2 二氧化碳的实验室制取与性质

- 第七单元 燃料及其利用

- 课题 1 燃烧和灭火

- 课题2 燃料的合理利用与开发

- 实验活动 3 燃烧的条件