第19课《皇帝的新装》课件(共71张PPT)

文档属性

| 名称 | 第19课《皇帝的新装》课件(共71张PPT) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 3.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-10-30 19:37:29 | ||

图片预览

文档简介

(共71张PPT)

第六单元

想象之翼

想象是人类与生俱来的一种能力。借助想象的翅膀,我们可以超越自身局限,体验更广大的世界。

人教版七年级上册《语文》

第六单元学法指导

本单元课文有童话、诗歌、神话和寓言,都富有想象力,引人遐思。

学习本单元,要学习快速阅读课文,提高阅读的速度。

学习本单元,还要发挥联想和想象,深入理解课文。

21 皇帝的新装

R ·七年级上册

丹麦·安徒生

1.有感情地朗读课文,了解童话和作者,积累生字词。 (重点)

2.理清故事情节;体会文章各种精妙的描写,把握人物性格形象;体会想象和夸张在作品中所起的作用。(重点)

3.联系生活,深刻理解作品寓意,培养真诚、求实、不慕虚荣的良好品质。(难点)

学习目标

导入新课

说起童话,大家可定会兴趣盎然,你读读过哪些童话?

看来大家都读过安徒生的童话,小学时我们学过他的哪篇童话?

好,今天我们来学习他的另一篇童话故事——《皇帝的新装》。

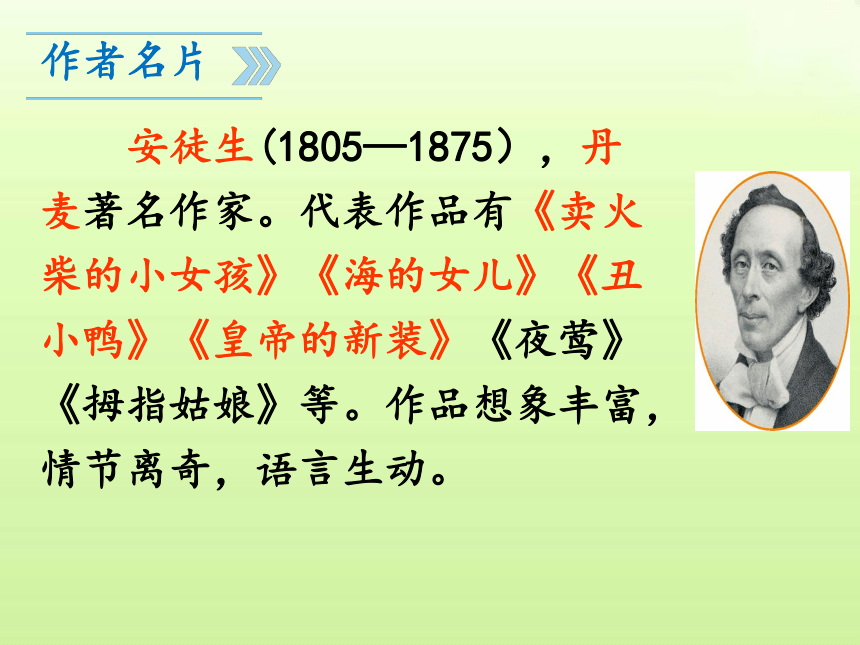

安徒生(1805—1875),丹麦著名作家。代表作品有《卖火柴的小女孩》《海的女儿》《丑小鸭》《皇帝的新装》《夜莺》《拇指姑娘》等。作品想象丰富,情节离奇,语言生动。

作者名片

《卖火柴的小女孩》

《海的女儿》

《丑小鸭》

《拇指姑娘》

作者名片

本文选自《安徒生童话和故事选》。有改动。这篇童话写于1837年。当时,丹麦成为了英国的附庸国,丹麦人民身受本国封建阶级和英国资产阶级的双重剥削,过着饥寒交迫的贫困生活,而封建统治阶级则穷奢极欲,挥霍无度。面对这样的社会现实,安徒生根据西班牙一则民间故事改编了《皇帝的新装》,把揭露的锋芒直指封建统治阶级,无情地嘲讽了贵族、宫廷的丑恶行径,深刻地解剖了当时社会的病状。

背景链接

童话是儿童文学的一种,它通过丰富的想象、幻想和夸张来塑造形象、反映生活,对儿童进行思想教育。语言通俗易懂,情节曲折离奇,往往采用拟人的手法。鸟兽虫鱼、花草树木、整个大自然以及家具、玩具,都可赋予生命、注入思想感情。

童 话

文体知识

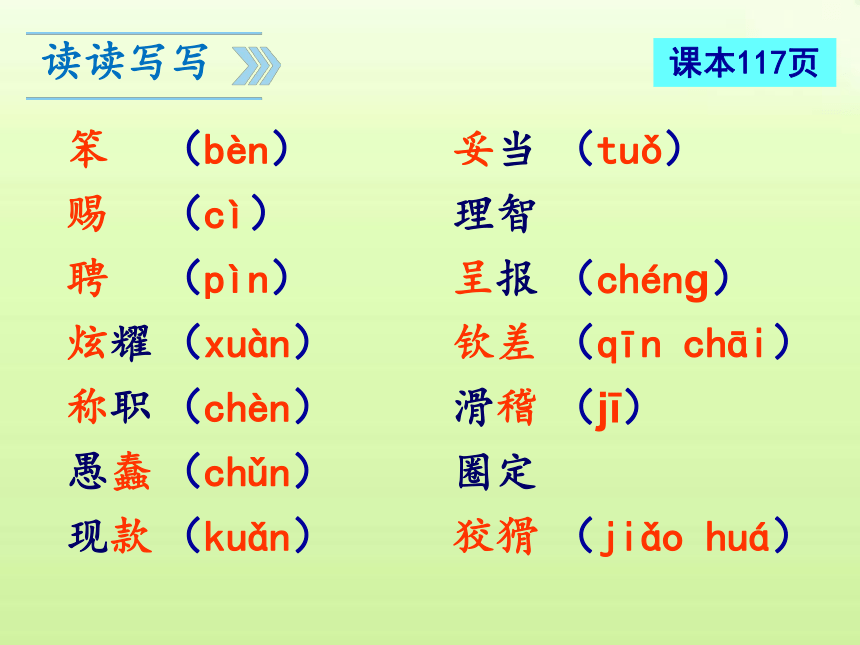

笨

赐

聘

炫耀

称职

愚蠢

现款

妥当

理智

呈报

钦差

滑稽

圈定

狡猾

(bèn)

(cì)

(pìn)

(xuàn)

(chèn)

(chǔn)

(kuǎn)

(tuǒ)

(chéng)

(qīn chāi)

(jī)

(jiǎo huá)

读读写写

课本117页

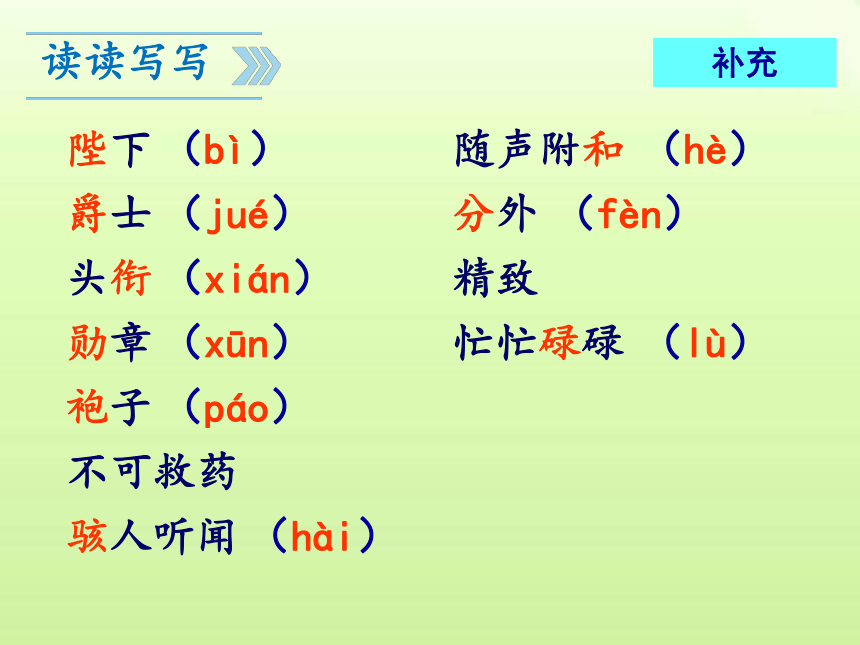

陛下

爵士

头衔

勋章

袍子

不可救药

骇人听闻

随声附和

分外

精致

忙忙碌碌

(bì)

(jué)

(xián)

(xūn)

(páo)

(hài)

(hè)

(fèn)

(lù)

读读写写

课本117页

补充

称

chèn

chēng

称职

称赞

分

fèn

fēn

分外

分别

读读写写

炫耀:夸耀。

不可救药:比喻人或事物坏到无法挽救的地步。

妥当:稳妥适当。

理智:辨别是非、利害关系以及控制自己行为的能力。

呈报:报告(上级)。

滑稽:(言语、动作等)引人发笑。文中是荒唐的意思。

词语解释

骇人听闻:使人听了非常吃惊(多指社会上发生的坏事)。骇,震惊。

精致:精巧细致。

随声附和:别人说什么,自己也跟着说什么,形容没有主见。

御聘:皇帝请的(人)。

词语解释

阅读课文思考:

1.文章主要写了什么?

2.课文写了哪些人物?谁是中心人物?

3.文章以什么为线索?写了哪几个情节?分为几个部分?

整体感知

皇帝

骗子

官员

侍从

百姓

小孩

老大臣

中心

人物

整体感知

1.课文写了哪些人物?谁是中心人物?

2.文章以什么为线索?写了哪几个情节?

爱

织

看

穿

揭

展

整体感知

线索:文章以新装为线索;

情节:爱新装——织新装——看新装——穿(展)新装——揭新装。

2.文章以什么为线索?写了哪几个情节?

整体感知

骗子

皇帝

官员

百姓

孩子

受

助

传

行

揭

骗

3.这个故事是围绕哪一个字展开的?

骗

故事的引子

故事的开端

故事的发展

第一部分(1)

第二部分(2-4)

第三部分(5-23)

介绍了故事的主人公:一个爱慕虚荣、喜爱新衣成癖的皇帝。

写骗子投皇帝所好,引其上钩,开始假装织布。

写皇帝和群臣“看”布料,全面展现了整个宫廷的愚蠢和虚伪。

皇帝爱新装

骗子织新装

君臣看新装

4.课文可以分为几个部分?

整体感知

故事的高潮

故事的结局

第四部分(24-33)

第五部分(34-37)

写皇帝“穿”新装游行。

一个小孩子揭穿“新装”的真相。

皇帝穿新装、展新装

小孩揭新装

整体感知

4.课文可以分为几个部分?

5.再用一句简洁的话浓缩故事情节。

文章写了一个皇帝赤身裸体参加游行大典的滑稽故事。

整体感知

分角色朗读,读出各个人物不同的性格特征。

(旁白一人,皇上一人,老大臣一人,诚实的官员一人,小孩一人,其余所有角色一人)

朗读课文

21 皇帝的新装

第二课时

许多年以前,有一位皇帝,他非常喜欢好看的新衣服。为了要穿得漂亮,他不惜把他所有的钱都花掉。他既不关心他的军队,也不喜欢去看戏,也不喜欢乘着马车去游公园——除非是为了去炫耀一下他的新衣服。他每一天每一点钟都要换一套衣服。人们提到他,总是说:“皇上在更衣室里。”

第1段

夸张:“不惜”“所有”“都”“既不……也不……也不……除非……”“每一天每一点钟”“总”等词语把皇帝爱穿新装的癖好夸张到了极点。将一个荒唐昏庸的皇帝形象展现在了读者面前,为下文写骗子愚弄皇帝埋下了伏笔。

故事的引子。

文本解读

照应:“人类所能想到的最美丽的布”“分外地美观”与上段的“漂亮”相照应,骗子投皇帝所好,诱其上钩。

有一天来了两个骗子。他们自称是织工,说他们能够织出人类所能想到的最美丽的布。这种布不仅色彩和图案都分外地美观,而且缝出来的衣服还有一种奇怪的特性:任何不称职的或者愚蠢得不可救药的人,都看不见这衣服。

第2~4段

故事的开端。

文本解读

思考:骗子称缝出来的衣服有“奇怪的特性”有何用意?

骗子抓住了皇帝爱穿新衣服、爱慕虚荣的特点,投其所好,赋予实际上并不存在的“新衣服”一个“奇怪的特性”,诱使皇帝上钩。这种“奇怪的特性”,正是贯穿故事始终的主线。推动故事情节的发展。

任何不称职的或者愚蠢得不可救药的人,都看不见这衣服。

文本解读

仔细阅读第3自然段,思考:

第3段运用了哪种描写方法?有什么作用?

心理描写,把愚蠢无知的皇帝形象刻画得惟妙惟肖。自作聪明的皇帝真以为世上有如此神奇的新衣。“马上”表现了他迫不及待的心情。

文本解读

伏笔:“急迫”巧妙地暗示读者:骗子们的主要目的是骗取大量金钱,而且心情非常迫切。为后文揭示真相设下伏笔。

他们急迫地请求发给他们一些最细的生丝和最好的金子。

文本解读

仔细阅读第5自然段,说一说皇帝的心理活动表明了什么?

心理描写,写出了皇帝由心虚到强作镇静的过程,这些自相矛盾而复杂多变的心理活动,把皇帝不自信、心虚、愚蠢而又狡猾的性格准确地表现了出来,人物形象十分鲜明。

第5~14段

故事的发展(一)老大臣看新装

文本解读

第8段和第10段中老大臣的心理描写有何作用?老大臣为什么要撒谎?

“愿上帝可怜我吧!”老大臣想。他把眼睛睁得特别大,“我什么东西也没有看见!”但是他没敢把这句话说出口来。

心理描写、神态描写,写出老大臣惊讶、恐惧的心理。

1.他把眼睛睁得特别大:他没看到布料时的惊讶和恐惧。

2.眼睛越睁越大:他竭力想看到布料。

3.一边从他的眼镜里仔细地看:他佯装自己看到了布料。

文本解读

第8段和第10段中老大臣的心理描写有何作用?老大臣为什么要撒谎?

“我的老天爷!”他想,“难道我是愚蠢的吗?我从来没有怀疑过自己。这一点决不能让任何人知道。难道我是不称职的吗?不成!我决不能让人知道我看不见布料。”

心理描写,写出老大臣恐惧的心理和自欺欺人的性格。

文本解读

第8段和第10段中老大臣的心理描写有何作用?老大臣为什么要撒谎?

这两段心理描写突出了老大臣的自欺欺人,虚伪透顶,狡猾自私(明哲保身)。

老大臣撒谎是因为他怕别人说自己愚蠢,不称职。为了保住官位,他甘愿受骗,并且帮助骗子去骗皇帝。

“诚实”一词具有讽刺意味。

文本解读

皇帝为什么又派另一位“诚实”的官员去看布料?这位官员是否真的“诚实”?

第15~18段

一方面,皇帝想借这个机会考验大臣,看他们是否称职;

另一方面,皇帝对这种布料虽然起初有点怀疑,但现在逐渐开始相信了。而就是这个“诚实”的大臣,在皇帝面前扯了大谎,于是这“诚实”也有了嘲讽的意味。

故事的发展(二)诚实的官员看新装

文本解读

心理描写。“决不能让人看出来”刻画出官员虚伪自私、自欺欺人的丑恶面孔。

我并不愚蠢呀 这位官员想 这大概是我不配有现在这样好的官职吧 这也真够滑稽 但是我决不能让人看出来

“

!”

,“

?

,

!”

文本解读

心理描写、语言描写。

反问句:既写出皇帝的恐惧,又写出他的骄横的心理。

心理想的和嘴上说的完全相反,表现皇帝的虚伪愚蠢、自欺欺人。

“这是怎么一回事?”皇帝心里想,“我什么也没有看见!这可骇人听闻了。难道我是一个愚蠢的人吗?难道我不够资格当一个皇帝吗?这可是我遇见的一件最可怕的事情。”“哎呀,真是美极了!”皇帝说,“我十二分地满意!”

文本解读

第18段又一次略提百姓的议论有什么作用?

这是骗局的扩展,强调“美丽的布料”受到重视,为游行大典的盛况埋下伏笔,同时也加深了文章的讽刺意味。

文本解读

第19~23段

故事的发展(三)皇帝看新装

皇帝很想亲自去看一次。他选了一群特别圈定的随员。

“很想”写出了皇帝迫不及待的心理。

“特别圈定”增强幽默搞笑的讽刺效果。

文本解读

每个人都有说不出的快乐。

皇帝:为能穿上这美丽、精致的“新衣”举行游行大典而快乐,为能鉴别出臣民是否称职、愚蠢而快乐;

两位“诚实”的官员:因为保住了自己的官职而快乐;

其他官员:为能得到皇帝的信任而快乐,也为有机会向皇帝献媚而快乐;

骗子:因既赚足了钱,又得到了荣誉而感到快乐。

这里的“快乐”都有什么含义?

文本解读

21 皇帝的新装

第三课时

皇帝亲自带着他的一群最高贵的骑士来了。

第24~33段

这句话是反语。这些自以为“高贵”的骑士们,实际上是虚伪、愚蠢的人。作者故意用“高贵”来修饰骑士们,表达了对他们的讽刺。

故事的高潮:展新装

文本解读

“他们什么也看不见,因为什么东西也没有”,这句话在文中反复出现,有什么作用?

可以时时暴露各色人的虚伪嘴脸,提醒读者:这是一件多么荒唐可笑的事情。

文本解读

“弄”字用得好。一个“弄”字,与上文的“装”字、下文的“好像”、“系”相互照应,生动形象地描绘了骗子装模作样的形象,从而对表现皇帝的昏庸愚蠢起到有力的衬托作用。

两个骗子装做一件一件地把他们刚才缝好的新衣服交给他。他们在他的腰周围弄了一阵子,好像是为他系上一件什么东西似的——这就是后裙。

文本解读

“皇上在镜子面前转了转身子,扭了扭腰肢”,这句话写出了皇帝怎样的丑态

这句描写了皇帝穿“新衣”时的丑态。“转了转身子”“扭了扭腰肢”,这些动作的描写深刻地揭示了他自欺欺人的心理,故事逐渐推向高潮。

文本解读

皇帝为什么要做这些动作?这表现了他怎样的思想性格特点?

皇帝在镜子面前转身扭腰,是装出欣赏自己的新衣服的样子,以便掩饰自己看不到新装的事实。

这反映了他虚伪、愚蠢、荒唐和自欺欺人的特点。

文本解读

“上帝,这衣服多么合身啊!裁得多么好看啊!”大家都说,“多么美的花纹!多么美的色彩!这真是贵重的衣服。”

四个“多么”写出了众人的虚伪。

文本解读

第32段运用了哪种描写方法?有什么作用?

细节描写。越详写内臣们的动作,越能显示出内臣们举动的可笑。越显得郑重其事,越体现出内臣们的虚伪。

文本解读

第33段结尾“这样的称赞”指的是什么?

这个句子一连用了四个感叹号,有什么作用?

“乖乖!皇上的新装真是漂亮!他上衣下面的后裙是多么美丽!这件衣服真合他的身材!”

运用一系列的感叹句突出众人对皇帝新装极尽赞美的语言,以此来表明他们不愚蠢。这样写更增强了文章的讽刺意味。

文本解读

第34~37段

故事的结局:揭穿“新装”的真相

作者最后让孩子说出真相的用意是什么?

让一个小孩第一个说出真话,意在说明童心无畏,也告诉人们要保持天真烂漫的童心,敢于说真话,无私无畏。

文本解读

单纯幼稚,还没有受到社会风气的污染,能讲真话。

(心地单纯,性格直率。)

文中是小孩的爸爸对孩子不懂事的掩饰。

“上帝哟,你听这个天真的声音!”

句中“天真”的含义是什么? 在这里应该怎样理解?

文本解读

“有一个小孩子说他并没有穿什么衣服啊!”这句话能否删掉?为什么?

不可以。这句话说明老百姓看到了事实真相却又不愿意表现出是自己的判断,借小孩子之口,既可以表明自己的怀疑,又可以保护自己的名声。

百姓:胆小怕事。

文本解读

内臣:虚伪,愚蠢

那些托后裾的内臣都把手在地上东摸西摸,好像他们正在拾起衣裙似的。他们开步走,手中托着空气——他们不敢让人瞧出他们实在什么东西也没有看见。

他的内臣们跟在他后面走,手中托着一条并不存在的后裙。

上述文字描写那些托后裙的内臣们的形象。请你想象一下,他们从东摸西摸到托着空气开步走,心里嘀嘀咕咕地都想了些什么。请你以他们的口吻把你的想象写出来。

文本解读

示例:我怎么看不见新衣呢?难道我就那么愚蠢?且不管它,说不定我能摸着后裙呢!哎呀,这后裙到底在哪里呢?难道我真的不称职,或许根本没有那件新衣?管他呢,我就装作拾起后裙吧,那些愚蠢而不称职的家伙是看不出我在装的。好了,皇帝要走了,看样我是真的拾起后裙了。就是没有,我也要装到底,不能让别人看出什么破绽来。

文本解读

①皇帝有点儿发抖,因为他觉得百姓们所讲的话似乎是真的。

②不过他心里却这样想:“我必须把这游行大典举行完毕。”

心理描写。

作用:暴露了皇帝的虚伪与外强中干。

文本解读

皇帝已经知道了真相,可他仍然坚持要把这游行大典举行完毕,而且摆出一副更骄傲的神气来,这反映了皇帝什么心理?你对皇帝的这种行为是如何评价的?

(1)固执、知错不改、愚蠢、虚伪、自欺欺人。

(2)明知错误还坚持不改,那就是错上加错;坚持自己的错误才是真正愚蠢的行为。

文本解读

结尾以讽刺手法无情地鞭挞了至高无上的皇帝和一群道貌岸然的大臣,为了维护权力,不惜自欺欺人的恶行,增添了文章的讽刺意味。

作者以皇帝赤身裸体上街游行出丑作为全文的结尾,有什么作用?

文本解读

1.骗子为什么用织新衣而不用别的手段来骗皇帝?

这篇童话一开头就对皇帝嗜好新衣成癖极尽渲染,两个骗子毫无顾忌、大胆行骗,竟在皇帝身上施展拳脚,正是抓住了皇帝的致命弱点。被赋予奇怪特性的新装,不但迎合皇帝的虚荣,而且用以检验臣民,巩固统治,这样对皇帝就更具吸引力,骗局和皇权就结合起来了。

疑难探究

2.通过对这则童话的解读,说说你认为童话中的皇帝是个怎样的人。

疑难探究

疑难探究

引子:皇帝爱新装——皇帝受骗

开端:骗子“织”布料——骗子行骗

发展:君臣“看”布料——大臣助骗

高潮:游行“穿”新衣——百姓传骗

结局:揭穿真相——小孩揭骗

皇帝的新装

揭露丑恶赞美纯真

结构梳理

1.丰富的想象和大胆的夸张。

本文的故事情节、人物形象虽然不是现实生活中发生的、存在的,却是在现实生活基础上提炼概括、集中创造出来的。从整体构思上说,骗子骗局的设计,皇帝及大臣官员乃至百姓的上当受骗,最后演出了一幕皇帝裸体游行的闹剧,体现了极丰富的想象和大胆的夸张。从局部看,也是如此。

艺术特色

写皇帝喜欢“穿得漂亮”,说他“每一天每一点钟都要换一套衣服”,人们提到他的时候,总是说:“皇上在更衣室里。”这是一种极端夸张的手法。写两个骗子大胆而巧妙的骗局,写他们如何在空织布机上忙碌,如何装作从织布机上取下布料,如何用大剪刀在空中裁剪……都充满了丰富奇特的想象。我们在这篇童话里看到的皇帝、官吏,正是当年丹麦封建统治者的真实写照,安徒生把自己不敢明白说出的一切,隐藏在夸张的故事里,引起读者深思。

艺术特色

2.对比描写和心理描写。

课文开头为了突出皇帝爱新装的癖好,作者采用“既不……也不……也不……除非……”的句式,把皇帝不关心军队、不喜欢看戏、不喜欢游公园与独爱漂亮衣服形成鲜明的对比。童话最后把敢于说真话的孩子和说谎的皇帝、大臣、百姓们予以对比,突出孩子的天真、率性,以及大人们的虚伪、愚昧。在心理描写方面,作者主要刻画了皇帝、察看织布的老大臣和官员的心理活动,把他们内心的矛盾、挣扎以及虚伪分析得非常透彻,符合人物的个性。这样的描写,对刻画人物的形象非常有利。

艺术特色

拓展延伸

《格林童话》

拓展延伸

《格林童话》

《格林童话》包括:《灰姑娘》《玫瑰小姐》《受骗的青蛙》《雪白和玫瑰红》《猫和老鼠交朋友》《聪明的农家女》《三兄弟》《月亮》《熊皮人》《石竹》《白雪公主》《小红帽》《睡美人》《糖果屋》《青蛙王子》《渔夫和他的妻子》《野狼和七只小羊》《大拇指》《勇敢的小裁缝》《不莱梅的城市乐手》《穿靴子的猫》等。

学习了这篇童话之后,你有什么感悟?说一说并写一写。

课后作业

二、阅读这篇童话,回答下列问题。

1.所谓的“新装”根本不存在,但人们都不敢说自己看不见,这是为什么?

因为骗子说“任何不称职的或者愚蠢得不可救药的人,都看不见这衣服”,这使大臣们怕别人说自己不称职,使百姓们怕别人说自己愚蠢,使皇帝既怕被人说不称职,又怕被人说愚蠢,所以他们都不敢说真话了。

课后习题参考答案

“仍装模作样地把戏演下去”是前面所表现的虚伪的继续和深化。如果让“戏”就此收场,则是害怕百姓们明白了自己的昏庸、愚蠢乃至不够格做皇帝;继续“演”下去,则是为维护自己的权威,这充分暴露了皇帝内心的怯弱和虚伪。

2.一个小孩子最先说出了真相,老百姓也都跟着说了真话,而皇帝和他的大臣们仍装模作样地把戏演下去。作者这样写,有什么用意?

课后习题参考答案

三、揣摩下面的语句,研讨括号里的问题。

1.“我倒很想知道,他们的衣料究竟织得怎样了。”皇帝想。不过,当他想起凡是愚蠢或不称职的人就看不见这布的时候,他心里的确感到有些不大自然。

(皇帝心里感到“有些不大自然”,你如何理解?)

皇帝一方面愚蠢地自信,觉得自己肯定能经受住新装的检验,可是由于事关重大,直接威胁着他的尊严、皇权,所以又不免有些心虚,“感到不大自然”。

课后习题参考答案

2.“我要派我诚实的老大臣到织工那儿去,”皇帝想,“他最能看出这布料是什么样子,因为他这个人很有理智,同时就称职这点来说,谁也不及他。”

(皇帝为什么要先派他的老大臣去看新衣?)

皇帝很想知道衣料织造的情况,但一想起凡是愚蠢或不称职的人就看不见新衣时,心里未免害怕,所以决定先派他认为最有理智、最称职的老大臣去看。

课后习题参考答案

3.“上帝哟,你听这个天真的声音!”爸爸说。于是大家把这孩子讲的话私下里低声地传播开来。

“他并没有穿什么衣服!有一个小孩子说他并没有穿什么衣服啊!”

“他实在没有穿什么衣服啊!”最后所有的老百姓都说。

(人们为什么要说“有一个小孩子说他并没有穿什么衣服啊”?)

大人们转述小孩子的话,表明他们不敢正面承认这个事实。大家都不肯承认自己是傻瓜,内心虚伪,自欺欺人。只有孩子童言无忌,思想纯洁,诚实无欺。

课后习题参考答案

第六单元

想象之翼

想象是人类与生俱来的一种能力。借助想象的翅膀,我们可以超越自身局限,体验更广大的世界。

人教版七年级上册《语文》

第六单元学法指导

本单元课文有童话、诗歌、神话和寓言,都富有想象力,引人遐思。

学习本单元,要学习快速阅读课文,提高阅读的速度。

学习本单元,还要发挥联想和想象,深入理解课文。

21 皇帝的新装

R ·七年级上册

丹麦·安徒生

1.有感情地朗读课文,了解童话和作者,积累生字词。 (重点)

2.理清故事情节;体会文章各种精妙的描写,把握人物性格形象;体会想象和夸张在作品中所起的作用。(重点)

3.联系生活,深刻理解作品寓意,培养真诚、求实、不慕虚荣的良好品质。(难点)

学习目标

导入新课

说起童话,大家可定会兴趣盎然,你读读过哪些童话?

看来大家都读过安徒生的童话,小学时我们学过他的哪篇童话?

好,今天我们来学习他的另一篇童话故事——《皇帝的新装》。

安徒生(1805—1875),丹麦著名作家。代表作品有《卖火柴的小女孩》《海的女儿》《丑小鸭》《皇帝的新装》《夜莺》《拇指姑娘》等。作品想象丰富,情节离奇,语言生动。

作者名片

《卖火柴的小女孩》

《海的女儿》

《丑小鸭》

《拇指姑娘》

作者名片

本文选自《安徒生童话和故事选》。有改动。这篇童话写于1837年。当时,丹麦成为了英国的附庸国,丹麦人民身受本国封建阶级和英国资产阶级的双重剥削,过着饥寒交迫的贫困生活,而封建统治阶级则穷奢极欲,挥霍无度。面对这样的社会现实,安徒生根据西班牙一则民间故事改编了《皇帝的新装》,把揭露的锋芒直指封建统治阶级,无情地嘲讽了贵族、宫廷的丑恶行径,深刻地解剖了当时社会的病状。

背景链接

童话是儿童文学的一种,它通过丰富的想象、幻想和夸张来塑造形象、反映生活,对儿童进行思想教育。语言通俗易懂,情节曲折离奇,往往采用拟人的手法。鸟兽虫鱼、花草树木、整个大自然以及家具、玩具,都可赋予生命、注入思想感情。

童 话

文体知识

笨

赐

聘

炫耀

称职

愚蠢

现款

妥当

理智

呈报

钦差

滑稽

圈定

狡猾

(bèn)

(cì)

(pìn)

(xuàn)

(chèn)

(chǔn)

(kuǎn)

(tuǒ)

(chéng)

(qīn chāi)

(jī)

(jiǎo huá)

读读写写

课本117页

陛下

爵士

头衔

勋章

袍子

不可救药

骇人听闻

随声附和

分外

精致

忙忙碌碌

(bì)

(jué)

(xián)

(xūn)

(páo)

(hài)

(hè)

(fèn)

(lù)

读读写写

课本117页

补充

称

chèn

chēng

称职

称赞

分

fèn

fēn

分外

分别

读读写写

炫耀:夸耀。

不可救药:比喻人或事物坏到无法挽救的地步。

妥当:稳妥适当。

理智:辨别是非、利害关系以及控制自己行为的能力。

呈报:报告(上级)。

滑稽:(言语、动作等)引人发笑。文中是荒唐的意思。

词语解释

骇人听闻:使人听了非常吃惊(多指社会上发生的坏事)。骇,震惊。

精致:精巧细致。

随声附和:别人说什么,自己也跟着说什么,形容没有主见。

御聘:皇帝请的(人)。

词语解释

阅读课文思考:

1.文章主要写了什么?

2.课文写了哪些人物?谁是中心人物?

3.文章以什么为线索?写了哪几个情节?分为几个部分?

整体感知

皇帝

骗子

官员

侍从

百姓

小孩

老大臣

中心

人物

整体感知

1.课文写了哪些人物?谁是中心人物?

2.文章以什么为线索?写了哪几个情节?

爱

织

看

穿

揭

展

整体感知

线索:文章以新装为线索;

情节:爱新装——织新装——看新装——穿(展)新装——揭新装。

2.文章以什么为线索?写了哪几个情节?

整体感知

骗子

皇帝

官员

百姓

孩子

受

助

传

行

揭

骗

3.这个故事是围绕哪一个字展开的?

骗

故事的引子

故事的开端

故事的发展

第一部分(1)

第二部分(2-4)

第三部分(5-23)

介绍了故事的主人公:一个爱慕虚荣、喜爱新衣成癖的皇帝。

写骗子投皇帝所好,引其上钩,开始假装织布。

写皇帝和群臣“看”布料,全面展现了整个宫廷的愚蠢和虚伪。

皇帝爱新装

骗子织新装

君臣看新装

4.课文可以分为几个部分?

整体感知

故事的高潮

故事的结局

第四部分(24-33)

第五部分(34-37)

写皇帝“穿”新装游行。

一个小孩子揭穿“新装”的真相。

皇帝穿新装、展新装

小孩揭新装

整体感知

4.课文可以分为几个部分?

5.再用一句简洁的话浓缩故事情节。

文章写了一个皇帝赤身裸体参加游行大典的滑稽故事。

整体感知

分角色朗读,读出各个人物不同的性格特征。

(旁白一人,皇上一人,老大臣一人,诚实的官员一人,小孩一人,其余所有角色一人)

朗读课文

21 皇帝的新装

第二课时

许多年以前,有一位皇帝,他非常喜欢好看的新衣服。为了要穿得漂亮,他不惜把他所有的钱都花掉。他既不关心他的军队,也不喜欢去看戏,也不喜欢乘着马车去游公园——除非是为了去炫耀一下他的新衣服。他每一天每一点钟都要换一套衣服。人们提到他,总是说:“皇上在更衣室里。”

第1段

夸张:“不惜”“所有”“都”“既不……也不……也不……除非……”“每一天每一点钟”“总”等词语把皇帝爱穿新装的癖好夸张到了极点。将一个荒唐昏庸的皇帝形象展现在了读者面前,为下文写骗子愚弄皇帝埋下了伏笔。

故事的引子。

文本解读

照应:“人类所能想到的最美丽的布”“分外地美观”与上段的“漂亮”相照应,骗子投皇帝所好,诱其上钩。

有一天来了两个骗子。他们自称是织工,说他们能够织出人类所能想到的最美丽的布。这种布不仅色彩和图案都分外地美观,而且缝出来的衣服还有一种奇怪的特性:任何不称职的或者愚蠢得不可救药的人,都看不见这衣服。

第2~4段

故事的开端。

文本解读

思考:骗子称缝出来的衣服有“奇怪的特性”有何用意?

骗子抓住了皇帝爱穿新衣服、爱慕虚荣的特点,投其所好,赋予实际上并不存在的“新衣服”一个“奇怪的特性”,诱使皇帝上钩。这种“奇怪的特性”,正是贯穿故事始终的主线。推动故事情节的发展。

任何不称职的或者愚蠢得不可救药的人,都看不见这衣服。

文本解读

仔细阅读第3自然段,思考:

第3段运用了哪种描写方法?有什么作用?

心理描写,把愚蠢无知的皇帝形象刻画得惟妙惟肖。自作聪明的皇帝真以为世上有如此神奇的新衣。“马上”表现了他迫不及待的心情。

文本解读

伏笔:“急迫”巧妙地暗示读者:骗子们的主要目的是骗取大量金钱,而且心情非常迫切。为后文揭示真相设下伏笔。

他们急迫地请求发给他们一些最细的生丝和最好的金子。

文本解读

仔细阅读第5自然段,说一说皇帝的心理活动表明了什么?

心理描写,写出了皇帝由心虚到强作镇静的过程,这些自相矛盾而复杂多变的心理活动,把皇帝不自信、心虚、愚蠢而又狡猾的性格准确地表现了出来,人物形象十分鲜明。

第5~14段

故事的发展(一)老大臣看新装

文本解读

第8段和第10段中老大臣的心理描写有何作用?老大臣为什么要撒谎?

“愿上帝可怜我吧!”老大臣想。他把眼睛睁得特别大,“我什么东西也没有看见!”但是他没敢把这句话说出口来。

心理描写、神态描写,写出老大臣惊讶、恐惧的心理。

1.他把眼睛睁得特别大:他没看到布料时的惊讶和恐惧。

2.眼睛越睁越大:他竭力想看到布料。

3.一边从他的眼镜里仔细地看:他佯装自己看到了布料。

文本解读

第8段和第10段中老大臣的心理描写有何作用?老大臣为什么要撒谎?

“我的老天爷!”他想,“难道我是愚蠢的吗?我从来没有怀疑过自己。这一点决不能让任何人知道。难道我是不称职的吗?不成!我决不能让人知道我看不见布料。”

心理描写,写出老大臣恐惧的心理和自欺欺人的性格。

文本解读

第8段和第10段中老大臣的心理描写有何作用?老大臣为什么要撒谎?

这两段心理描写突出了老大臣的自欺欺人,虚伪透顶,狡猾自私(明哲保身)。

老大臣撒谎是因为他怕别人说自己愚蠢,不称职。为了保住官位,他甘愿受骗,并且帮助骗子去骗皇帝。

“诚实”一词具有讽刺意味。

文本解读

皇帝为什么又派另一位“诚实”的官员去看布料?这位官员是否真的“诚实”?

第15~18段

一方面,皇帝想借这个机会考验大臣,看他们是否称职;

另一方面,皇帝对这种布料虽然起初有点怀疑,但现在逐渐开始相信了。而就是这个“诚实”的大臣,在皇帝面前扯了大谎,于是这“诚实”也有了嘲讽的意味。

故事的发展(二)诚实的官员看新装

文本解读

心理描写。“决不能让人看出来”刻画出官员虚伪自私、自欺欺人的丑恶面孔。

我并不愚蠢呀 这位官员想 这大概是我不配有现在这样好的官职吧 这也真够滑稽 但是我决不能让人看出来

“

!”

,“

?

,

!”

文本解读

心理描写、语言描写。

反问句:既写出皇帝的恐惧,又写出他的骄横的心理。

心理想的和嘴上说的完全相反,表现皇帝的虚伪愚蠢、自欺欺人。

“这是怎么一回事?”皇帝心里想,“我什么也没有看见!这可骇人听闻了。难道我是一个愚蠢的人吗?难道我不够资格当一个皇帝吗?这可是我遇见的一件最可怕的事情。”“哎呀,真是美极了!”皇帝说,“我十二分地满意!”

文本解读

第18段又一次略提百姓的议论有什么作用?

这是骗局的扩展,强调“美丽的布料”受到重视,为游行大典的盛况埋下伏笔,同时也加深了文章的讽刺意味。

文本解读

第19~23段

故事的发展(三)皇帝看新装

皇帝很想亲自去看一次。他选了一群特别圈定的随员。

“很想”写出了皇帝迫不及待的心理。

“特别圈定”增强幽默搞笑的讽刺效果。

文本解读

每个人都有说不出的快乐。

皇帝:为能穿上这美丽、精致的“新衣”举行游行大典而快乐,为能鉴别出臣民是否称职、愚蠢而快乐;

两位“诚实”的官员:因为保住了自己的官职而快乐;

其他官员:为能得到皇帝的信任而快乐,也为有机会向皇帝献媚而快乐;

骗子:因既赚足了钱,又得到了荣誉而感到快乐。

这里的“快乐”都有什么含义?

文本解读

21 皇帝的新装

第三课时

皇帝亲自带着他的一群最高贵的骑士来了。

第24~33段

这句话是反语。这些自以为“高贵”的骑士们,实际上是虚伪、愚蠢的人。作者故意用“高贵”来修饰骑士们,表达了对他们的讽刺。

故事的高潮:展新装

文本解读

“他们什么也看不见,因为什么东西也没有”,这句话在文中反复出现,有什么作用?

可以时时暴露各色人的虚伪嘴脸,提醒读者:这是一件多么荒唐可笑的事情。

文本解读

“弄”字用得好。一个“弄”字,与上文的“装”字、下文的“好像”、“系”相互照应,生动形象地描绘了骗子装模作样的形象,从而对表现皇帝的昏庸愚蠢起到有力的衬托作用。

两个骗子装做一件一件地把他们刚才缝好的新衣服交给他。他们在他的腰周围弄了一阵子,好像是为他系上一件什么东西似的——这就是后裙。

文本解读

“皇上在镜子面前转了转身子,扭了扭腰肢”,这句话写出了皇帝怎样的丑态

这句描写了皇帝穿“新衣”时的丑态。“转了转身子”“扭了扭腰肢”,这些动作的描写深刻地揭示了他自欺欺人的心理,故事逐渐推向高潮。

文本解读

皇帝为什么要做这些动作?这表现了他怎样的思想性格特点?

皇帝在镜子面前转身扭腰,是装出欣赏自己的新衣服的样子,以便掩饰自己看不到新装的事实。

这反映了他虚伪、愚蠢、荒唐和自欺欺人的特点。

文本解读

“上帝,这衣服多么合身啊!裁得多么好看啊!”大家都说,“多么美的花纹!多么美的色彩!这真是贵重的衣服。”

四个“多么”写出了众人的虚伪。

文本解读

第32段运用了哪种描写方法?有什么作用?

细节描写。越详写内臣们的动作,越能显示出内臣们举动的可笑。越显得郑重其事,越体现出内臣们的虚伪。

文本解读

第33段结尾“这样的称赞”指的是什么?

这个句子一连用了四个感叹号,有什么作用?

“乖乖!皇上的新装真是漂亮!他上衣下面的后裙是多么美丽!这件衣服真合他的身材!”

运用一系列的感叹句突出众人对皇帝新装极尽赞美的语言,以此来表明他们不愚蠢。这样写更增强了文章的讽刺意味。

文本解读

第34~37段

故事的结局:揭穿“新装”的真相

作者最后让孩子说出真相的用意是什么?

让一个小孩第一个说出真话,意在说明童心无畏,也告诉人们要保持天真烂漫的童心,敢于说真话,无私无畏。

文本解读

单纯幼稚,还没有受到社会风气的污染,能讲真话。

(心地单纯,性格直率。)

文中是小孩的爸爸对孩子不懂事的掩饰。

“上帝哟,你听这个天真的声音!”

句中“天真”的含义是什么? 在这里应该怎样理解?

文本解读

“有一个小孩子说他并没有穿什么衣服啊!”这句话能否删掉?为什么?

不可以。这句话说明老百姓看到了事实真相却又不愿意表现出是自己的判断,借小孩子之口,既可以表明自己的怀疑,又可以保护自己的名声。

百姓:胆小怕事。

文本解读

内臣:虚伪,愚蠢

那些托后裾的内臣都把手在地上东摸西摸,好像他们正在拾起衣裙似的。他们开步走,手中托着空气——他们不敢让人瞧出他们实在什么东西也没有看见。

他的内臣们跟在他后面走,手中托着一条并不存在的后裙。

上述文字描写那些托后裙的内臣们的形象。请你想象一下,他们从东摸西摸到托着空气开步走,心里嘀嘀咕咕地都想了些什么。请你以他们的口吻把你的想象写出来。

文本解读

示例:我怎么看不见新衣呢?难道我就那么愚蠢?且不管它,说不定我能摸着后裙呢!哎呀,这后裙到底在哪里呢?难道我真的不称职,或许根本没有那件新衣?管他呢,我就装作拾起后裙吧,那些愚蠢而不称职的家伙是看不出我在装的。好了,皇帝要走了,看样我是真的拾起后裙了。就是没有,我也要装到底,不能让别人看出什么破绽来。

文本解读

①皇帝有点儿发抖,因为他觉得百姓们所讲的话似乎是真的。

②不过他心里却这样想:“我必须把这游行大典举行完毕。”

心理描写。

作用:暴露了皇帝的虚伪与外强中干。

文本解读

皇帝已经知道了真相,可他仍然坚持要把这游行大典举行完毕,而且摆出一副更骄傲的神气来,这反映了皇帝什么心理?你对皇帝的这种行为是如何评价的?

(1)固执、知错不改、愚蠢、虚伪、自欺欺人。

(2)明知错误还坚持不改,那就是错上加错;坚持自己的错误才是真正愚蠢的行为。

文本解读

结尾以讽刺手法无情地鞭挞了至高无上的皇帝和一群道貌岸然的大臣,为了维护权力,不惜自欺欺人的恶行,增添了文章的讽刺意味。

作者以皇帝赤身裸体上街游行出丑作为全文的结尾,有什么作用?

文本解读

1.骗子为什么用织新衣而不用别的手段来骗皇帝?

这篇童话一开头就对皇帝嗜好新衣成癖极尽渲染,两个骗子毫无顾忌、大胆行骗,竟在皇帝身上施展拳脚,正是抓住了皇帝的致命弱点。被赋予奇怪特性的新装,不但迎合皇帝的虚荣,而且用以检验臣民,巩固统治,这样对皇帝就更具吸引力,骗局和皇权就结合起来了。

疑难探究

2.通过对这则童话的解读,说说你认为童话中的皇帝是个怎样的人。

疑难探究

疑难探究

引子:皇帝爱新装——皇帝受骗

开端:骗子“织”布料——骗子行骗

发展:君臣“看”布料——大臣助骗

高潮:游行“穿”新衣——百姓传骗

结局:揭穿真相——小孩揭骗

皇帝的新装

揭露丑恶赞美纯真

结构梳理

1.丰富的想象和大胆的夸张。

本文的故事情节、人物形象虽然不是现实生活中发生的、存在的,却是在现实生活基础上提炼概括、集中创造出来的。从整体构思上说,骗子骗局的设计,皇帝及大臣官员乃至百姓的上当受骗,最后演出了一幕皇帝裸体游行的闹剧,体现了极丰富的想象和大胆的夸张。从局部看,也是如此。

艺术特色

写皇帝喜欢“穿得漂亮”,说他“每一天每一点钟都要换一套衣服”,人们提到他的时候,总是说:“皇上在更衣室里。”这是一种极端夸张的手法。写两个骗子大胆而巧妙的骗局,写他们如何在空织布机上忙碌,如何装作从织布机上取下布料,如何用大剪刀在空中裁剪……都充满了丰富奇特的想象。我们在这篇童话里看到的皇帝、官吏,正是当年丹麦封建统治者的真实写照,安徒生把自己不敢明白说出的一切,隐藏在夸张的故事里,引起读者深思。

艺术特色

2.对比描写和心理描写。

课文开头为了突出皇帝爱新装的癖好,作者采用“既不……也不……也不……除非……”的句式,把皇帝不关心军队、不喜欢看戏、不喜欢游公园与独爱漂亮衣服形成鲜明的对比。童话最后把敢于说真话的孩子和说谎的皇帝、大臣、百姓们予以对比,突出孩子的天真、率性,以及大人们的虚伪、愚昧。在心理描写方面,作者主要刻画了皇帝、察看织布的老大臣和官员的心理活动,把他们内心的矛盾、挣扎以及虚伪分析得非常透彻,符合人物的个性。这样的描写,对刻画人物的形象非常有利。

艺术特色

拓展延伸

《格林童话》

拓展延伸

《格林童话》

《格林童话》包括:《灰姑娘》《玫瑰小姐》《受骗的青蛙》《雪白和玫瑰红》《猫和老鼠交朋友》《聪明的农家女》《三兄弟》《月亮》《熊皮人》《石竹》《白雪公主》《小红帽》《睡美人》《糖果屋》《青蛙王子》《渔夫和他的妻子》《野狼和七只小羊》《大拇指》《勇敢的小裁缝》《不莱梅的城市乐手》《穿靴子的猫》等。

学习了这篇童话之后,你有什么感悟?说一说并写一写。

课后作业

二、阅读这篇童话,回答下列问题。

1.所谓的“新装”根本不存在,但人们都不敢说自己看不见,这是为什么?

因为骗子说“任何不称职的或者愚蠢得不可救药的人,都看不见这衣服”,这使大臣们怕别人说自己不称职,使百姓们怕别人说自己愚蠢,使皇帝既怕被人说不称职,又怕被人说愚蠢,所以他们都不敢说真话了。

课后习题参考答案

“仍装模作样地把戏演下去”是前面所表现的虚伪的继续和深化。如果让“戏”就此收场,则是害怕百姓们明白了自己的昏庸、愚蠢乃至不够格做皇帝;继续“演”下去,则是为维护自己的权威,这充分暴露了皇帝内心的怯弱和虚伪。

2.一个小孩子最先说出了真相,老百姓也都跟着说了真话,而皇帝和他的大臣们仍装模作样地把戏演下去。作者这样写,有什么用意?

课后习题参考答案

三、揣摩下面的语句,研讨括号里的问题。

1.“我倒很想知道,他们的衣料究竟织得怎样了。”皇帝想。不过,当他想起凡是愚蠢或不称职的人就看不见这布的时候,他心里的确感到有些不大自然。

(皇帝心里感到“有些不大自然”,你如何理解?)

皇帝一方面愚蠢地自信,觉得自己肯定能经受住新装的检验,可是由于事关重大,直接威胁着他的尊严、皇权,所以又不免有些心虚,“感到不大自然”。

课后习题参考答案

2.“我要派我诚实的老大臣到织工那儿去,”皇帝想,“他最能看出这布料是什么样子,因为他这个人很有理智,同时就称职这点来说,谁也不及他。”

(皇帝为什么要先派他的老大臣去看新衣?)

皇帝很想知道衣料织造的情况,但一想起凡是愚蠢或不称职的人就看不见新衣时,心里未免害怕,所以决定先派他认为最有理智、最称职的老大臣去看。

课后习题参考答案

3.“上帝哟,你听这个天真的声音!”爸爸说。于是大家把这孩子讲的话私下里低声地传播开来。

“他并没有穿什么衣服!有一个小孩子说他并没有穿什么衣服啊!”

“他实在没有穿什么衣服啊!”最后所有的老百姓都说。

(人们为什么要说“有一个小孩子说他并没有穿什么衣服啊”?)

大人们转述小孩子的话,表明他们不敢正面承认这个事实。大家都不肯承认自己是傻瓜,内心虚伪,自欺欺人。只有孩子童言无忌,思想纯洁,诚实无欺。

课后习题参考答案

同课章节目录

- 第一单元

- 1 春

- 2 济南的冬天

- 3*雨的四季

- 4 古代诗歌四首

- 写作 热爱生活,热爱写作

- 第二单元

- 5 秋天的怀念

- 6 散步

- 7*散文诗两首(金色花、荷叶母亲)

- 8 《世说新语》二则(咏雪、陈太丘与友期)

- 写作 学会记事

- 第三单元

- 9 从百草园到三味书屋

- 10*再塑生命的人

- 11《论语》十二章

- 写作 写人要抓住特点

- 名著导读 《朝花夕拾》:消除与经典的隔膜

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 12 纪念白求恩

- 13 植树的牧羊人

- 14* 走一步,再走一步

- 15 诫子书

- 写作 思路要清晰

- 第五单元

- 16 猫

- 17*动物笑谈

- 18 狼

- 写作 如何突出中心

- 第六单元

- 19 皇帝的新装

- 20 天上的街市

- 21*女娲造人

- 22 寓言四则

- 写作 发挥联想和想象

- 名著导读 《西游记》:精读和跳读

- 课外古诗词

- 个别地区使用课题

- 11*窃读记

- 18 鸟

- 22 诗二首