2021-2022学年统编版(2019)选择性必修1第3课 中国近代至当代政治制度的演变课件(43张PPT)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年统编版(2019)选择性必修1第3课 中国近代至当代政治制度的演变课件(43张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 13.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-10-29 07:43:00 | ||

图片预览

文档简介

(共43张PPT)

二、中国共产党在根据地和解放区的制度探索

三、中华人民共和国的政治制度

一、民国时期的政治制度

目录

第3课

中国近代至当代 政治制度的演变

学习目标:

了解共和制在中国建立的曲折过程, 理解中国政治发展道路的独特性

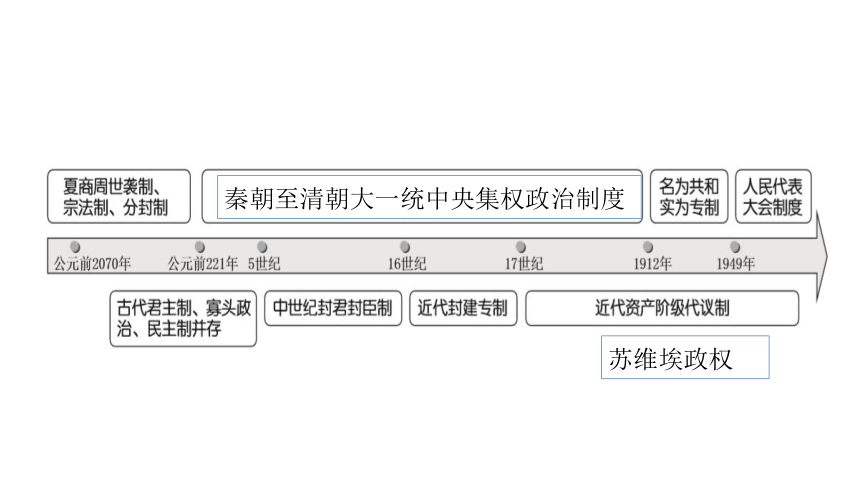

苏维埃政权

秦朝至清朝大一统中央集权政治制度

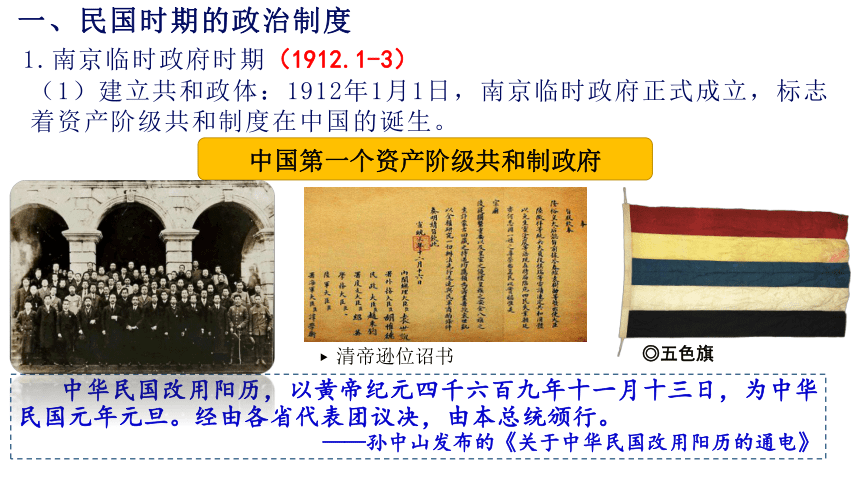

1.南京临时政府时期(1912.1-3)

(1)建立共和政体:1912年1月1日,南京临时政府正式成立,标志着资产阶级共和制度在中国的诞生。

中国第一个资产阶级共和制政府

中华民国改用阳历,以黄帝纪元四千六百九年十一月十三日,为中华民国元年元旦。经由各省代表团议决,由本总统颁行。

——孙中山发布的《关于中华民国改用阳历的通电》

◎五色旗

一、民国时期的政治制度

清帝逊位诏书

(2)颁布《中华民国临时约法》(1912年3月11日)

孙中山在宣布辞去临时大总统职务时,为了防范袁世凯专制独裁,以便把中国纳入资产阶级民主政治的轨道,提出奠都南京、新总统到南京就职和遵守《中华民国临时约法》等三个条件。

——李侃 等《中国近代史》

袁世凯具备孙中山缺少的财力、武力,在立宪派心中他是“统一”和“秩序”的象征。

——陈旭麓:《近代中国社会的新陈代谢》

1.南京临时政府时期

一、民国时期的政治制度

①目的:防止袁世凯独裁。

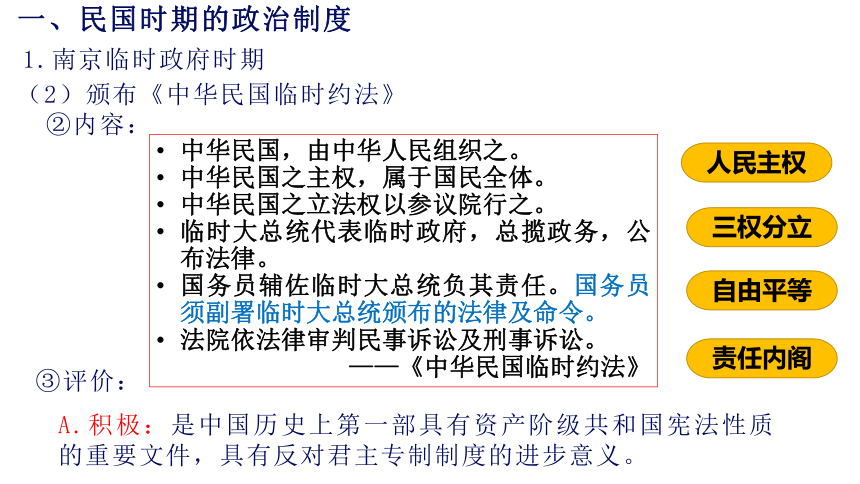

中华民国,由中华人民组织之。

中华民国之主权,属于国民全体。

中华民国之立法权以参议院行之。

临时大总统代表临时政府,总揽政务,公布法律。

国务员辅佐临时大总统负其责任。国务员须副署临时大总统颁布的法律及命令。

法院依法律审判民事诉讼及刑事诉讼。

——《中华民国临时约法》

(2)颁布《中华民国临时约法》

②内容:

人民主权

三权分立

自由平等

责任内阁

1.南京临时政府时期

一、民国时期的政治制度

A.积极:是中国历史上第一部具有资产阶级共和国宪法性质的重要文件,具有反对君主专制制度的进步意义。

③评价:

(2)颁布《中华民国临时约法》

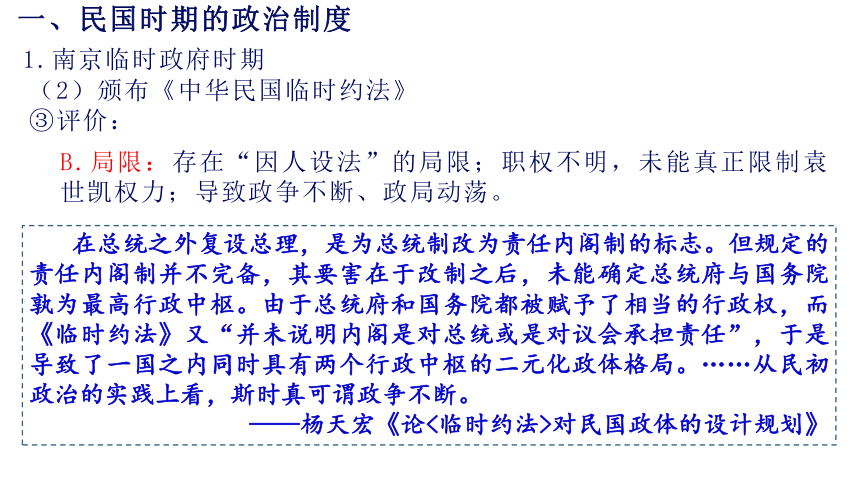

③评价:

B.局限:存在“因人设法”的局限;职权不明,未能真正限制袁世凯权力;导致政争不断、政局动荡。

在总统之外复设总理,是为总统制改为责任内阁制的标志。但规定的责任内阁制并不完备,其要害在于改制之后,未能确定总统府与国务院孰为最高行政中枢。由于总统府和国务院都被赋予了相当的行政权,而《临时约法》又“并未说明内阁是对总统或是对议会承担责任”,于是导致了一国之内同时具有两个行政中枢的二元化政体格局。……从民初政治的实践上看,斯时真可谓政争不断。

——杨天宏《论<临时约法>对民国政体的设计规划》

1.南京临时政府时期

一、民国时期的政治制度

2.北洋政府时期(1912-1928):政党政治

(1)背景

①南京临时政府成立,为各党派、团体的建立创造了制度环境。

②为谋求议会席位,各党派展开激烈竞争,开始了政党政治的尝试。

一、民国时期的政治制度

【政党政治】

指一个国家通过政党行使国家政权的形式。起源于英国,是对封建君主专制政治的一个进步。政党政治的核心:政党争取成为执政党,然后通过领导和掌握国家政权来贯彻实现党的政纲和政策,使自己所代表的阶级或阶层、集团的意志变为国家意志。

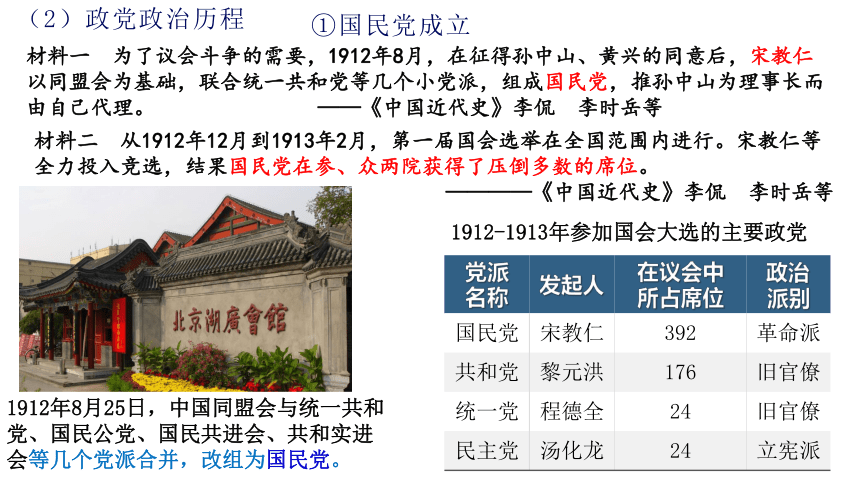

材料一 为了议会斗争的需要,1912年8月,在征得孙中山、黄兴的同意后,宋教仁以同盟会为基础,联合统一共和党等几个小党派,组成国民党,推孙中山为理事长而由自己代理。 ——《中国近代史》李侃 李时岳等

材料二 从1912年12月到1913年2月,第一届国会选举在全国范围内进行。宋教仁等全力投入竞选,结果国民党在参、众两院获得了压倒多数的席位。

————《中国近代史》李侃 李时岳等

1912年8月25日,中国同盟会与统一共和党、国民公党、国民共进会、共和实进会等几个党派合并,改组为国民党。

党派 名称 发起人 在议会中 所占席位 政治

派别

国民党 宋教仁 392 革命派

共和党 黎元洪 176 旧官僚

统一党 程德全 24 旧官僚

民主党 汤化龙 24 立宪派

1912-1913年参加国会大选的主要政党

(2)政党政治历程

①国民党成立

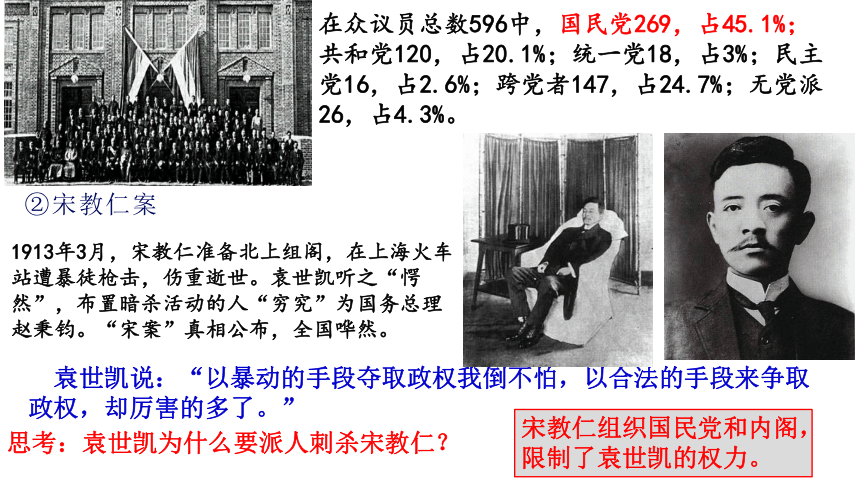

在众议员总数596中,国民党269,占45.1%;共和党120,占20.1%;统一党18,占3%;民主党16,占2.6%;跨党者147,占24.7%;无党派26,占4.3%。

袁世凯说:“以暴动的手段夺取政权我倒不怕,以合法的手段来争取政权,却厉害的多了。”

1913年3月,宋教仁准备北上组阁,在上海火车站遭暴徒枪击,伤重逝世。袁世凯听之“愕然”,布置暗杀活动的人“穷究”为国务总理赵秉钧。“宋案”真相公布,全国哗然。

思考:袁世凯为什么要派人刺杀宋教仁?

宋教仁组织国民党和内阁,限制了袁世凯的权力。

②宋教仁案

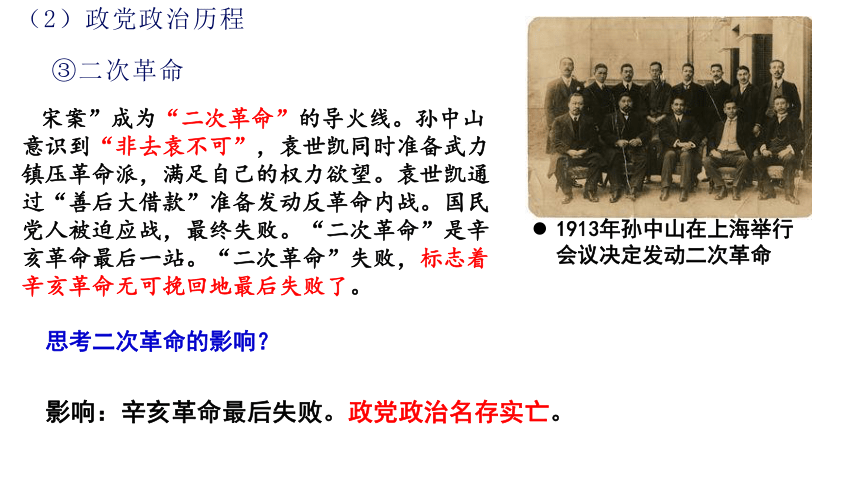

“宋案”成为“二次革命”的导火线。孙中山意识到“非去袁不可”,袁世凯同时准备武力镇压革命派,满足自己的权力欲望。袁世凯通过“善后大借款”准备发动反革命内战。国民党人被迫应战,最终失败。“二次革命”是辛亥革命最后一站。“二次革命”失败,标志着辛亥革命无可挽回地最后失败了。

1913年孙中山在上海举行会议决定发动二次革命

③二次革命

思考二次革命的影响?

影响:辛亥革命最后失败。政党政治名存实亡。

(2)政党政治历程

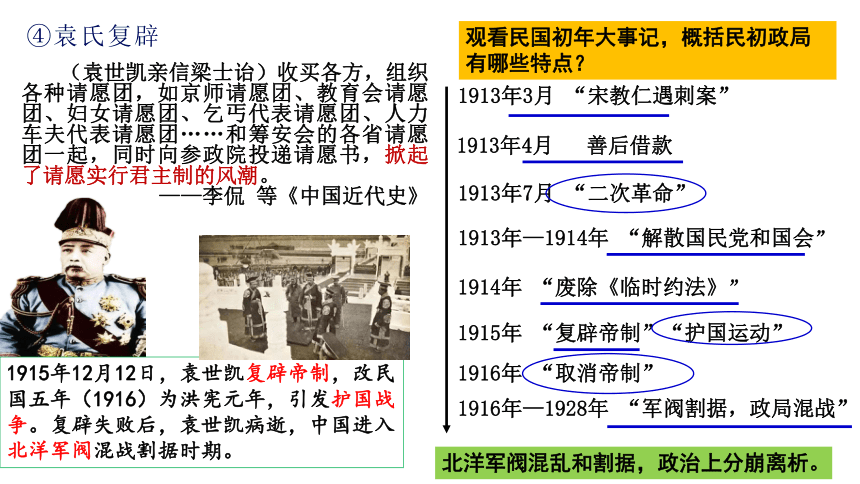

1913年3月 “宋教仁遇刺案”

1913年7月 “二次革命”

1913年—1914年 “解散国民党和国会”

1914年 “废除《临时约法》”

1915年 “复辟帝制”“护国运动”

1916年 “取消帝制”

1916年—1928年 “军阀割据,政局混战”

观看民国初年大事记,概括民初政局有哪些特点?

1913年4月 善后借款

北洋军阀混乱和割据,政治上分崩离析。

④袁氏复辟

1915年12月12日,袁世凯复辟帝制,改民国五年(1916)为洪宪元年,引发护国战争。复辟失败后,袁世凯病逝,中国进入北洋军阀混战割据时期。

(袁世凯亲信梁士诒)收买各方,组织各种请愿团,如京师请愿团、教育会请愿团、妇女请愿团、乞丐代表请愿团、人力车夫代表请愿团……和筹安会的各省请愿团一起,同时向参政院投递请愿书,掀起了请愿实行君主制的风潮。

——李侃 等《中国近代史》

2.北洋政府时期:政党政治

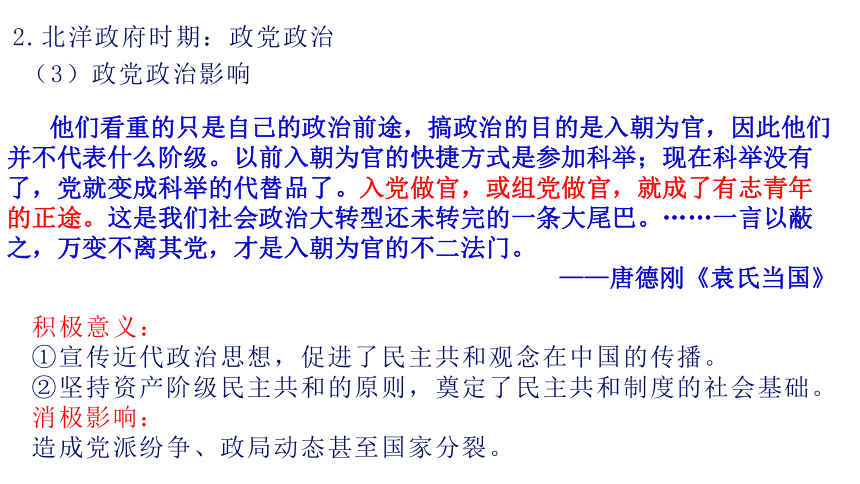

他们看重的只是自己的政治前途,搞政治的目的是入朝为官,因此他们并不代表什么阶级。以前入朝为官的快捷方式是参加科举;现在科举没有了,党就变成科举的代替品了。入党做官,或组党做官,就成了有志青年的正途。这是我们社会政治大转型还未转完的一条大尾巴。……一言以蔽之,万变不离其党,才是入朝为官的不二法门。

——唐德刚《袁氏当国》

积极意义:

①宣传近代政治思想,促进了民主共和观念在中国的传播。

②坚持资产阶级民主共和的原则,奠定了民主共和制度的社会基础。消极影响:

造成党派纷争、政局动态甚至国家分裂。

(3)政党政治影响

照搬西方政党政治模式,脱离了中国基本国情。西方政党政治的兴起与其制度的确立,是在资产阶级革命胜利,整个国家严重资本主义化之后。辛亥革命后,政权虽然易手,但并没有改变中国半殖民地半封建社会的性质,中国是帝国主义和封建军阀的天下而非政党的天下。所谓自由结社、合法反对、公平竞争、轮流执政等政党政治的原则,在当时的中国并不具备,虽然在形式上,民初各政党获得了较多的政治权利,但在关键的政权问题上,手执枪杆子的袁世凯是不会让步的。……因此,在当时中国国情下,如果政党要去搞所谓政党政治,要么成为独裁者欺骗民众的工具,要么成为独裁者刀俎下的鱼肉。 ——章开沅《辛亥革命与中国政治发展》

课堂探究:民国初年政党政治失败的原因?

①脱离广大人民群众,盲目学习照搬英美模式。 ②受传统政治文化影响较深。

③资本主义发展不充分,资产阶级力量弱小。 ④政党仓促成立,党争不休。

⑤封建势力强大,军阀操控政权。

1924年-1927年

国共合作,发起国民大革命

1925年3月12日

孙中山罹患肝癌,憾然去世

蒋介石接管国民党,成立国民革命军,这是部队是国民党和共产党混合军队

1926年,打倒列强,除军阀

从北洋政府到南京国民政府

1928年底,国民政府在形式上基本统一了全国。

(1)训政时期

3.南京国民政府时期(1927-1949)

余之革命方略,规定革命进行之时期为三:第一为军政时期,第二为训政时期,第三为宪政时期……凡非党员在革命时期之内,不得有公民资格。必待宪法颁布之后,始能从宪法而获得之;宪法颁布以后,国民一律平等。

——孙中山《中华革命党总章》

军政:以积极武力扫除一切障碍而奠定民国基础;

训政:以文明法理,督率国民建设地方自治;

宪政:待“地方自治完备之后”创制和颁布宪法。

1914.7.8中华革命党成立

1919年改称中国国民党

①背景:1928年底,国民政府在形式上基本统一了全国。

国民政府颁布《训政纲领》,宣布由“军政”时期进入“训政”时期。

在训政时期,由中国国民党全国代表大会代表国民大会领导行使政权;大会闭会期间,把政权付托国民党中央执行委员会;治权之行政、立法、司法、考试和监察五权,由国民党政府独揽执行。

--《训政纲领》(1928)

九、一完全自治之县,其国民有直接选举官员之权,有直接罢免官员之权。……

十四、每县地方自治政府成立之后,得选国民代表一员,以组织代表会,参预中央政事。

--《国民政府建国大纲(1924)

孙中山的理想

国民党的现实

VS

【课堂探究】孙中山的“训政”理论,主要体现了怎样的民主政治原则?《训政纲领》反映出国民党的“训政”实质是什么?

主权在民原则

一党专政

实质:违背了孙中山“主权在民”原则,是剥夺人民权利的一党专政;

(2)宪政时期

实质:为其独裁统治披上“宪政”的外衣。

结果:国民党政权作为大地主、大资产阶级的代表,阻挡不住崩溃的命运。

1、孙中山说:“盖以服从《临时约法》为服从民国之证据,余犹虑其不足信,故必令袁世凯宣誓遵守《约法》,矢志不贰,然后许其议和。故《临时约法>者,南北统一之条件,而民国所由构成也。”孙中山这一主张( )

A.有利于巩固民主共和的政体 B.首开中国因人设法的先河

C.直接导致了民国社会动荡 D.有效限制了袁世凯专制独裁

A

2、据统计,民国初年有312个政治性党派,具有健全或具体政纲者不过35个,其中及“振兴实业”与“普及教育”内容的各有10多个。由此可知当时( )

A.民主政治制度臻于完善 B.实业与教育思想深入民心

C.多数党派缺乏政治倾向 D.社会各界投身于政治运动

C

1927

1937

1945

1949

革命根据地

抗日根据地

解放区

土地革命时期

全面抗战时期

解放战争时期

中国共产党在革命根据地、抗日根据地和解放区建立的不同形式的人民政权,为新中国的政权建设奠定了坚实基础。

二、中共在根据地和解放区的制度探索

【时空观念】

◎南昌起义—武装反抗国民党统治

◎1929—1932年农村革命根据地示意图

井冈山根据地

井冈山根据地是最早开辟的一块革命根据地,毛泽东等领导湘赣边界秋收起义部队从浏阳文家市南下后,与1927年9月底在永新县三湾村进行了改编,党部建在连上,建立新型官兵关系。1928年春,根据地初步建立起来了。四月底,朱德、陈毅率领南昌起义留下的部队和湘南暴动组成的红军到达井冈山。

回顾:在土地革命时期,中国共产党逐渐摸索出农村包围城市,武装夺取政权的革命道路,形成工农武装割据思想。

二、中共在根据地和解放区的制度探索

背景:土地革命时期,全国已建立起十几块农村革命根据地,各级苏维埃政权也陆续建立起来。

地点:江西瑞金

政权:中华苏维埃共和国临时中央政府

立法:《宪法大纲《土地法》《劳动法》等法令

性质:工农民主专政

意义:是创建人民革命政权的尝试。

1、土地革命战争时期——中华苏维埃共和国(1931年11月7日

在苏维埃政权下所有的工人农民红军兵士及一切劳苦大众都有权选派代表掌握政权的管理的;只有军阀、官僚、地主、豪绅、资本家、富民、僧侣及一切剥削人的人和反革命分子,是没有选派代表参加政权和政治上自由的权利的。

——《中华苏维埃共和国宪法大纲》(1931年11月)

体现人民当家作主的愿望

内容:规定了中华苏维埃共和国的国体“是工人和农民的民主专政的国家”,苏维埃全部政权属于工人、农民、红军兵士及一切劳苦民众;确立了中华苏维埃共和国的政体:其最高政权为全国工农兵苏维埃代表大会,大会闭会期间则为全国苏维埃中央执行委员会,中央执行委员会下组织人民委员会处理日常政务;确立了工农兵及劳苦大众最广泛的民主自由权利,包括选举权和被选举权以及受教育权,言论、出版、集会、结社的自由,婚姻自由等还确立了中华苏维埃共和国临时中央政府的对内对外的基本国策。

是新中国宪法的历史基础,为新中国成立后党领导人民制定宪法、法律提供了宝贵的历史经验。

课堂探究:思考《中华苏维埃共和国宪法大纲》的历史意义。

意义:

标志着工农民主专政的新型国家政权和宪政模式的确立。

2.全面抗战时期

二、中共在根据地和解放区的制度探索

(1)措施:

①设立边区政府,作为民国地方政府;

②设置各级参议会,并选举产生边区政府委员;

③实行三三制原则。

(2)意义:进一步巩固和扩大了抗日民族统一战线,加强了抗日民主政权的建设。

材料一:陕甘宁边区“豆选”诗

金豆豆,银豆豆,豆豆不能随便投,

选好人,办好事,投在好人碗里头。

材料二:1941年,陕甘宁边区进行“三三制”政权的普选。全边区有80%的人参加了投票。按“三三制”比例,选出了乡、县、边区三级参议会,各级参议会又选出了政府委员会。

◎边区民主投票

根据抗日民族统一战线政权的原则,在人员分配上,应规定为共产党员占三分之一,非党的左派进步分子占三分之一,不左不右的中间派占三分之一。

——中共中央《抗日根据地的政权问题》1940.3.6

材料一:本党愿与各党各派及一切群众团体进行选举联盟,并在候选名单中确定共产党员只占三分之一,以便各党各派及无党无派人士均能参加边区民意机关之活动与边区行政之管理。在共产党员被选为某一行政机关之主管人员时,应保证该机关之职员有三分之二为党外人士充任,共产党员应与这些党外人士实行民主合作,不得一意孤行,把持包办。 ——《陕甘宁边区施政纲领》

材料二:(第3条) 凡居住在边区境内的人民, 年满十八岁, 不分阶级、党派、职业、男女、宗教、民族、财产及文化程度的差别, 都有选举权和被选举权。

——《陕甘宁边区各级参议会选举条例》

①巩固了抗日根据地,进一步巩固和扩大了抗日民主统一战线,加强了抗日民主政权的建设。

②保证了抗日战争的胜利,还为此后政协制度的形成积累了丰富经验。

课堂探究:“三三制”有何意义与作用?

二、中共在根据地和解放区的制度探索

3、解放战争时期

(1)政权建设:设置行政区

措施:在解放区设置行政区,在行政区设军政委员会或人民政府。

意义:为新中国的政权建设奠定了坚实基础。

东北、西北、华东、晋察冀、晋冀鲁豫、中原六大战略区

背景

主要矛盾:无产阶级VS大地主大资产阶级

人民解放战争形势变化

二、中共在根据地和解放区的制度探索

3、解放战争时期

①内容:指出资产阶级共和国方案在中国已破产,资产阶级共和国应让位给人民共和国,要“建立工人阶级领导的以工农联盟为基础的人民民主专政的国家”。

(2)理论基础:《论人民民主专政》

②意义:为建立人民共和国奠定了理论基础。

……资产阶级共和国让位给人民共和国。这样就造成了一种可能性:经过人民共和国到达社会主义和共产主义,到达阶级的消灭和世界的大同。康有为写了《大同书》,他没有也不可能找到一条到达大同的路。资产阶级的共和国,外国有过的,中国不能有,因为中国是受帝国主义压迫的国家。唯一的路是过工人阶级领导的人民共和国。

——毛泽东《论人民民主专政》(1949年6月30日),《毛泽东选集》第4卷

《论人民民主专政》

问题探究:

资产阶级共和国方案在中国行不通的原因?

材料1:“帝国主义侵略中国,反对中国独立,反对中国发展资本主义的历史,就是中国的近代史。历来中国革命的失败,都是被帝国主义绞杀的,无数革命的先烈,为此而抱终天之恨。”

——《毛泽东选集》第2卷

史料2:中国民族资本在它积累的最高峰的时候,不过是七十多亿元(1936年币值),合二一十多亿美元,而当时帝国主义在中国的资本估计达四十二亿八千万美元,比民族资本大一倍以上。稍后,官僚资产阶级所积累的财产达一百到二百亿美元,比民族资本大四倍至九倍。”

——据于素云、张俊华《中国近代经济史》等整理

①两半社会下,帝国主义不允许中国通过走资本主义道路强大起来。

②中国的封建势力严重阻碍着资本主义的发展。

③中国的民族资产阶级不能担当起领导民主革命取得胜利的重任。

④封建势力强大,封建专制思想根深蒂固。军阀控制政权。

课堂探究:比较中共在革命时期的制度建设

时期 制度建设 地区 意义

土地革命 时期 苏维埃政权 农村革命 根据地 创建人民革命政权的尝试,开辟人民政权的重要实践,积累了治国安民的宝贵经验。

抗日战争 时期 边区政府、 参议会、 三三制原则 抗日 根据地 巩固和扩大了抗日民族统一战线,加强了抗日民主政权建设,为抗战胜利奠定了政治基础。

解放战争 时期 大行政区 解放区 加速了解放战争的胜利,巩固了人民政权,为新中国的政权建设奠定了坚定基础。

人民代表大会制度

基础群众自治制度

民族区域自治制度

中国共产党领导的多党合作和政治协商制度

根本政治

制度

基本

制度

三、中华人民共和国的政治制度

(1)发展过程:

1949

1954

1957

1966-1976

1982

人民行使国家政权的机关为各级人民代表大会和各级人民政府

以国家根本大法的形式规定了我国实行人民代表大会制度,是其正式建立的标志

人民代表大会制度在国家政治生活中的地位和作用被削弱

人民代表大会制度在国家政治生活中的地位和作用被削弱;“文革”结束后逐渐恢复

进一步完善了人民代表大会制度,使我国社会主义民主政治建设进入新的阶段

1.人民代表大会制度

三、中华人民共和国的政治制度

1、人民代表大会制度

①确立:

②破坏:

③完善:

1954年第一届人大会通过《中华人民共和国宪法》

1957年反右斗争扩大化严重破坏和挫折;“文革”期间

1982年宪法进一步完善,民主政治建设进入新阶段

三、中华人民共和国的政治制度

1982年宪法进一步完善了人民代表大会制度,使我国社会主义民主政治进入新阶段,它是社会主义民主和法治建设的重要成果,是一部具有民族特色和时代特色的社会主义宪法,成为新时期治国安邦的总章程。

(1)概念:以人民代表大会为核心和主要内容的国家政权组织形式,国家的一切权力属于人民,人民通过人民代表大会参与国家事务的管理,行使当家作主的权力。

为什么我国不采用西方的民主政治制度?

①从历史上看:西方民主共和制在中国行不通(辛亥革命的教训)。

②从国家性质看: 人民民主专政决定了中国实行人民代表大会制度。

③从代表阶级利益看:最广大人民的根本利益。

④从经济基础看:人民代表大会制度是与公有制经济基础相适应的。

人民代表大会制和西方资产阶级议会制之间有何区别?

人民代表大会制 资产阶级代议制

经济基础 社会主义公有制 资本主义私有制

阶级本质(权力主体) 人民民主专政 资产阶级专政

组织原则(活动原则) 民主集中制 分权制衡

政党活动 中共领导下的多党合作制 两党或多党轮流执政

2、中共领导的多党合作的政治协商制度

①确立:1949年政协第一届会议召开

② 进一步确立基本格局:1956提出“长期共存、互相监督”的八字方针

③进一步完善:改革开放后,······,并被写入宪法,走上了制度化轨道。

三、中华人民共和国的政治制度

“两会”便是政协会议和人大会议,地点都位于人民大会堂,政协会议首先召开。

3、民族区域自治制度

民族区域自治制度是指在国家统一领导下,各少数民族聚居的地方实行区域自治,设立自治机关,行使自治权的制度。

背景:中国是一个统一的多民族国家。各民族大杂居、小聚居。为了实现民族平等、民族团结、各民族共同繁荣,共同纲领规定要实行民族区域自治制度。

过程:1954年宪法正式确认,是中国一项基本政治制度。 1984年,颁布施行民族区域自治法。

意义:满足了少数民族自己当家作主的愿望,实现了民族平等、保证了祖国统一、民族团结,促进了民族地区的经济发展和社会进步,促进了国家的全面发展。

4、基层群众自治制度

基层群众自治制度是指依照宪法和法律,由居民(村民)选举的成员组成居民(村民)委员会,实行自我管理、自我教育、自我服务、自我监督的制度。

过程:在新中国成立后的民主要践中逐步形成的,并首先发育于城市。1989年,颁布城市居民委员会组织法。

5、中国特色社会主义制度和国家治理体系的完善与发展

概念解析

(1)2013年11月,十八届三中全会:把完善和发展中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化作为全面深化改革的总目标。

(2)2019年,十九届四中全会:突出强调了中国共产党的领导是中能够国特色社会主义最本质的特征,是中国特色社会主义制度最大优势。

中国特色社会主义制度——三个坚持

坚持把根本政治制度、基本政治制度同法律体系、基本经济制度以及各方面体制机制等具体制度有机结合起来;

坚持把国家层面民主制度同基层民主制度有机结合起来;

坚持把党的领导、人民当家作主、依法治国有机结合起来;

根本政治制度

民主集中制原则

基本政党制度

基本民族制度

少数民族当家作主

人民代表

大会制度

中国共产党领导的多党合作和政治协商制度

民族区域

自治制度

中华人民共和国的政治制度有根本政治制度和基本政治制度——教材18页学习聚焦

基层群众

自治制度

基层村民自治制度

《中华人民共和国宪法》

中国特色社会主义制度坚持把根本政治制度、基本政治制度同法律体系、基本经济制度以及各方面体制机制等结合起来...集中体现了中国特色社会主义的特点和优势。 ——教材20页

“一根三基”

思考:这四种制度有什么共同点?

人民当家作主

本课思维导图

中华人民共和

国的政治制度

中国共产党

在根据地和

解放区的制

度探索

民国时期的政治制度

南京临时政府时期

北洋政府时期

南京国民政府时期

中华民国的建立

《中华民国临时约法》的颁布

政党政治开始出现

政党政治名存实亡

袁世凯复辟始末

训政时期的到来——颁布《训政纲领》

披着“宪政”外衣的“独裁”

革命根据地的建立

中华苏维埃共和国临时中央政府的成立——创建人民革命政权的尝试

土地革命时期

抗日战争时期

解放战争时期

抗日根据地的建立

抗日根据地的政权建设

行政区的建立——为新中国的政权建设奠定了坚实基础

《论人民民主专政》的发表——为建立人民共和国奠定了理论基础

人民代表大会制度(根本政治制度)

中国共产党领导的多党合作和政治协商制度(基本政治制度之一)

中国特色社会主义制度和国家治理体系

1.《中华民国临时约法》规定,议会可以对临时大总统的谋叛和国务员的失、违法行为进行弹劾,并可以“提出质问于国务员,并要求其出席答复”。至于内阁是否具有提请总统解散议会的权力,或者总统是否具有径行解散议会的权力,《临时约法》未置可否。这些规定

A. 突出体现了革命派的政治意图 B. 体现了立法与行政权相互制约

C. 落实了启蒙思想三权分立原则 D. 否定了封建君主专制与等级制

【课堂练习巩固】

2、北洋时期,军阀夺取最高权力的过程中,往往需要经过国会选举或批准这个“合法”程序。如袁世凯 “胁迫”国会选举自己为正式大总统;曹锟通过“贿选”成为“合法”总统。这体现了

A.民主共和观念已深入人心 B.临时约法的宪法地位受尊重

C.议会政治在中国初步建立 D.对西方宪政模式的法理认同

3、《申报》“时评”栏目曾评述说:“今之时局,略似春秋战国时之分裂。中央政府之对于各省,犹东周之对 于诸侯也。南北相攻,皖直交斗,滇蜀不靖,犹诸侯相侵伐也。”这一时局出现在( )

A.太平天国运动时期 B.义和团运动时期

C.辛亥革命时期 D.北洋军阀统治时期

4、中共“一大”代表的职业大多是编辑、记者、教师、学生等。在接受马克思主义之前,从资产阶级改良主义的教育救国、实业救国,到三民主义再到无政府主义倡导的绝对白由,“一大”代表群体都依次深浅不同地崇拜过、学习过、研究过,甚至实践过。这一探索过程体现出的社会发展趋向应是

A. 两大社会矛盾正趋于汇流 B. 革命统一战线的分化加速

C. 民主共和观念已深人人心 D. 从效法欧美转向以俄为师

中国近代至当代政治制度的演变

课后作业

阅读这段材料,结合实际,谈谈你对中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的认识。

【参考答案】

(1)原因:①历史证明民主党派的议会斗争失败,救国方案未能实现。②民主党派在中共领导下,完成了反帝反封建任务,共建了新民主主义的新中国。③中共在革命和建设过程中有着强大的领导与组织力量。

(2)关系:中共是执政党、民主党是参政党,二者政治上密切合作。

(3)认识:我国的政治制度,都是根据我国的国情确立的,都体现着我国的国家性质,具有中国特色。

中国近代至当代政治制度的演变

课后作业

搜集资料,了解北洋政府时期实行政党政治为什么不能成功。

【参考答案】

北洋政府:是指中华民国前期以袁世凯为首的晚清北洋军阀在政治格局中占主导地位的中央政府。

失败原因:①受传统政治文化影响较深;②资本主义发展不充分,资产阶级力量弱小,缺乏相应的社会基础;③政党仓促成立(不成熟),且党争不休;④国民缺乏参政素养;⑤中国没有形成适合代议制民主的政治环境;6封建势力强大,军阀操控政权。

二、中国共产党在根据地和解放区的制度探索

三、中华人民共和国的政治制度

一、民国时期的政治制度

目录

第3课

中国近代至当代 政治制度的演变

学习目标:

了解共和制在中国建立的曲折过程, 理解中国政治发展道路的独特性

苏维埃政权

秦朝至清朝大一统中央集权政治制度

1.南京临时政府时期(1912.1-3)

(1)建立共和政体:1912年1月1日,南京临时政府正式成立,标志着资产阶级共和制度在中国的诞生。

中国第一个资产阶级共和制政府

中华民国改用阳历,以黄帝纪元四千六百九年十一月十三日,为中华民国元年元旦。经由各省代表团议决,由本总统颁行。

——孙中山发布的《关于中华民国改用阳历的通电》

◎五色旗

一、民国时期的政治制度

清帝逊位诏书

(2)颁布《中华民国临时约法》(1912年3月11日)

孙中山在宣布辞去临时大总统职务时,为了防范袁世凯专制独裁,以便把中国纳入资产阶级民主政治的轨道,提出奠都南京、新总统到南京就职和遵守《中华民国临时约法》等三个条件。

——李侃 等《中国近代史》

袁世凯具备孙中山缺少的财力、武力,在立宪派心中他是“统一”和“秩序”的象征。

——陈旭麓:《近代中国社会的新陈代谢》

1.南京临时政府时期

一、民国时期的政治制度

①目的:防止袁世凯独裁。

中华民国,由中华人民组织之。

中华民国之主权,属于国民全体。

中华民国之立法权以参议院行之。

临时大总统代表临时政府,总揽政务,公布法律。

国务员辅佐临时大总统负其责任。国务员须副署临时大总统颁布的法律及命令。

法院依法律审判民事诉讼及刑事诉讼。

——《中华民国临时约法》

(2)颁布《中华民国临时约法》

②内容:

人民主权

三权分立

自由平等

责任内阁

1.南京临时政府时期

一、民国时期的政治制度

A.积极:是中国历史上第一部具有资产阶级共和国宪法性质的重要文件,具有反对君主专制制度的进步意义。

③评价:

(2)颁布《中华民国临时约法》

③评价:

B.局限:存在“因人设法”的局限;职权不明,未能真正限制袁世凯权力;导致政争不断、政局动荡。

在总统之外复设总理,是为总统制改为责任内阁制的标志。但规定的责任内阁制并不完备,其要害在于改制之后,未能确定总统府与国务院孰为最高行政中枢。由于总统府和国务院都被赋予了相当的行政权,而《临时约法》又“并未说明内阁是对总统或是对议会承担责任”,于是导致了一国之内同时具有两个行政中枢的二元化政体格局。……从民初政治的实践上看,斯时真可谓政争不断。

——杨天宏《论<临时约法>对民国政体的设计规划》

1.南京临时政府时期

一、民国时期的政治制度

2.北洋政府时期(1912-1928):政党政治

(1)背景

①南京临时政府成立,为各党派、团体的建立创造了制度环境。

②为谋求议会席位,各党派展开激烈竞争,开始了政党政治的尝试。

一、民国时期的政治制度

【政党政治】

指一个国家通过政党行使国家政权的形式。起源于英国,是对封建君主专制政治的一个进步。政党政治的核心:政党争取成为执政党,然后通过领导和掌握国家政权来贯彻实现党的政纲和政策,使自己所代表的阶级或阶层、集团的意志变为国家意志。

材料一 为了议会斗争的需要,1912年8月,在征得孙中山、黄兴的同意后,宋教仁以同盟会为基础,联合统一共和党等几个小党派,组成国民党,推孙中山为理事长而由自己代理。 ——《中国近代史》李侃 李时岳等

材料二 从1912年12月到1913年2月,第一届国会选举在全国范围内进行。宋教仁等全力投入竞选,结果国民党在参、众两院获得了压倒多数的席位。

————《中国近代史》李侃 李时岳等

1912年8月25日,中国同盟会与统一共和党、国民公党、国民共进会、共和实进会等几个党派合并,改组为国民党。

党派 名称 发起人 在议会中 所占席位 政治

派别

国民党 宋教仁 392 革命派

共和党 黎元洪 176 旧官僚

统一党 程德全 24 旧官僚

民主党 汤化龙 24 立宪派

1912-1913年参加国会大选的主要政党

(2)政党政治历程

①国民党成立

在众议员总数596中,国民党269,占45.1%;共和党120,占20.1%;统一党18,占3%;民主党16,占2.6%;跨党者147,占24.7%;无党派26,占4.3%。

袁世凯说:“以暴动的手段夺取政权我倒不怕,以合法的手段来争取政权,却厉害的多了。”

1913年3月,宋教仁准备北上组阁,在上海火车站遭暴徒枪击,伤重逝世。袁世凯听之“愕然”,布置暗杀活动的人“穷究”为国务总理赵秉钧。“宋案”真相公布,全国哗然。

思考:袁世凯为什么要派人刺杀宋教仁?

宋教仁组织国民党和内阁,限制了袁世凯的权力。

②宋教仁案

“宋案”成为“二次革命”的导火线。孙中山意识到“非去袁不可”,袁世凯同时准备武力镇压革命派,满足自己的权力欲望。袁世凯通过“善后大借款”准备发动反革命内战。国民党人被迫应战,最终失败。“二次革命”是辛亥革命最后一站。“二次革命”失败,标志着辛亥革命无可挽回地最后失败了。

1913年孙中山在上海举行会议决定发动二次革命

③二次革命

思考二次革命的影响?

影响:辛亥革命最后失败。政党政治名存实亡。

(2)政党政治历程

1913年3月 “宋教仁遇刺案”

1913年7月 “二次革命”

1913年—1914年 “解散国民党和国会”

1914年 “废除《临时约法》”

1915年 “复辟帝制”“护国运动”

1916年 “取消帝制”

1916年—1928年 “军阀割据,政局混战”

观看民国初年大事记,概括民初政局有哪些特点?

1913年4月 善后借款

北洋军阀混乱和割据,政治上分崩离析。

④袁氏复辟

1915年12月12日,袁世凯复辟帝制,改民国五年(1916)为洪宪元年,引发护国战争。复辟失败后,袁世凯病逝,中国进入北洋军阀混战割据时期。

(袁世凯亲信梁士诒)收买各方,组织各种请愿团,如京师请愿团、教育会请愿团、妇女请愿团、乞丐代表请愿团、人力车夫代表请愿团……和筹安会的各省请愿团一起,同时向参政院投递请愿书,掀起了请愿实行君主制的风潮。

——李侃 等《中国近代史》

2.北洋政府时期:政党政治

他们看重的只是自己的政治前途,搞政治的目的是入朝为官,因此他们并不代表什么阶级。以前入朝为官的快捷方式是参加科举;现在科举没有了,党就变成科举的代替品了。入党做官,或组党做官,就成了有志青年的正途。这是我们社会政治大转型还未转完的一条大尾巴。……一言以蔽之,万变不离其党,才是入朝为官的不二法门。

——唐德刚《袁氏当国》

积极意义:

①宣传近代政治思想,促进了民主共和观念在中国的传播。

②坚持资产阶级民主共和的原则,奠定了民主共和制度的社会基础。消极影响:

造成党派纷争、政局动态甚至国家分裂。

(3)政党政治影响

照搬西方政党政治模式,脱离了中国基本国情。西方政党政治的兴起与其制度的确立,是在资产阶级革命胜利,整个国家严重资本主义化之后。辛亥革命后,政权虽然易手,但并没有改变中国半殖民地半封建社会的性质,中国是帝国主义和封建军阀的天下而非政党的天下。所谓自由结社、合法反对、公平竞争、轮流执政等政党政治的原则,在当时的中国并不具备,虽然在形式上,民初各政党获得了较多的政治权利,但在关键的政权问题上,手执枪杆子的袁世凯是不会让步的。……因此,在当时中国国情下,如果政党要去搞所谓政党政治,要么成为独裁者欺骗民众的工具,要么成为独裁者刀俎下的鱼肉。 ——章开沅《辛亥革命与中国政治发展》

课堂探究:民国初年政党政治失败的原因?

①脱离广大人民群众,盲目学习照搬英美模式。 ②受传统政治文化影响较深。

③资本主义发展不充分,资产阶级力量弱小。 ④政党仓促成立,党争不休。

⑤封建势力强大,军阀操控政权。

1924年-1927年

国共合作,发起国民大革命

1925年3月12日

孙中山罹患肝癌,憾然去世

蒋介石接管国民党,成立国民革命军,这是部队是国民党和共产党混合军队

1926年,打倒列强,除军阀

从北洋政府到南京国民政府

1928年底,国民政府在形式上基本统一了全国。

(1)训政时期

3.南京国民政府时期(1927-1949)

余之革命方略,规定革命进行之时期为三:第一为军政时期,第二为训政时期,第三为宪政时期……凡非党员在革命时期之内,不得有公民资格。必待宪法颁布之后,始能从宪法而获得之;宪法颁布以后,国民一律平等。

——孙中山《中华革命党总章》

军政:以积极武力扫除一切障碍而奠定民国基础;

训政:以文明法理,督率国民建设地方自治;

宪政:待“地方自治完备之后”创制和颁布宪法。

1914.7.8中华革命党成立

1919年改称中国国民党

①背景:1928年底,国民政府在形式上基本统一了全国。

国民政府颁布《训政纲领》,宣布由“军政”时期进入“训政”时期。

在训政时期,由中国国民党全国代表大会代表国民大会领导行使政权;大会闭会期间,把政权付托国民党中央执行委员会;治权之行政、立法、司法、考试和监察五权,由国民党政府独揽执行。

--《训政纲领》(1928)

九、一完全自治之县,其国民有直接选举官员之权,有直接罢免官员之权。……

十四、每县地方自治政府成立之后,得选国民代表一员,以组织代表会,参预中央政事。

--《国民政府建国大纲(1924)

孙中山的理想

国民党的现实

VS

【课堂探究】孙中山的“训政”理论,主要体现了怎样的民主政治原则?《训政纲领》反映出国民党的“训政”实质是什么?

主权在民原则

一党专政

实质:违背了孙中山“主权在民”原则,是剥夺人民权利的一党专政;

(2)宪政时期

实质:为其独裁统治披上“宪政”的外衣。

结果:国民党政权作为大地主、大资产阶级的代表,阻挡不住崩溃的命运。

1、孙中山说:“盖以服从《临时约法》为服从民国之证据,余犹虑其不足信,故必令袁世凯宣誓遵守《约法》,矢志不贰,然后许其议和。故《临时约法>者,南北统一之条件,而民国所由构成也。”孙中山这一主张( )

A.有利于巩固民主共和的政体 B.首开中国因人设法的先河

C.直接导致了民国社会动荡 D.有效限制了袁世凯专制独裁

A

2、据统计,民国初年有312个政治性党派,具有健全或具体政纲者不过35个,其中及“振兴实业”与“普及教育”内容的各有10多个。由此可知当时( )

A.民主政治制度臻于完善 B.实业与教育思想深入民心

C.多数党派缺乏政治倾向 D.社会各界投身于政治运动

C

1927

1937

1945

1949

革命根据地

抗日根据地

解放区

土地革命时期

全面抗战时期

解放战争时期

中国共产党在革命根据地、抗日根据地和解放区建立的不同形式的人民政权,为新中国的政权建设奠定了坚实基础。

二、中共在根据地和解放区的制度探索

【时空观念】

◎南昌起义—武装反抗国民党统治

◎1929—1932年农村革命根据地示意图

井冈山根据地

井冈山根据地是最早开辟的一块革命根据地,毛泽东等领导湘赣边界秋收起义部队从浏阳文家市南下后,与1927年9月底在永新县三湾村进行了改编,党部建在连上,建立新型官兵关系。1928年春,根据地初步建立起来了。四月底,朱德、陈毅率领南昌起义留下的部队和湘南暴动组成的红军到达井冈山。

回顾:在土地革命时期,中国共产党逐渐摸索出农村包围城市,武装夺取政权的革命道路,形成工农武装割据思想。

二、中共在根据地和解放区的制度探索

背景:土地革命时期,全国已建立起十几块农村革命根据地,各级苏维埃政权也陆续建立起来。

地点:江西瑞金

政权:中华苏维埃共和国临时中央政府

立法:《宪法大纲《土地法》《劳动法》等法令

性质:工农民主专政

意义:是创建人民革命政权的尝试。

1、土地革命战争时期——中华苏维埃共和国(1931年11月7日

在苏维埃政权下所有的工人农民红军兵士及一切劳苦大众都有权选派代表掌握政权的管理的;只有军阀、官僚、地主、豪绅、资本家、富民、僧侣及一切剥削人的人和反革命分子,是没有选派代表参加政权和政治上自由的权利的。

——《中华苏维埃共和国宪法大纲》(1931年11月)

体现人民当家作主的愿望

内容:规定了中华苏维埃共和国的国体“是工人和农民的民主专政的国家”,苏维埃全部政权属于工人、农民、红军兵士及一切劳苦民众;确立了中华苏维埃共和国的政体:其最高政权为全国工农兵苏维埃代表大会,大会闭会期间则为全国苏维埃中央执行委员会,中央执行委员会下组织人民委员会处理日常政务;确立了工农兵及劳苦大众最广泛的民主自由权利,包括选举权和被选举权以及受教育权,言论、出版、集会、结社的自由,婚姻自由等还确立了中华苏维埃共和国临时中央政府的对内对外的基本国策。

是新中国宪法的历史基础,为新中国成立后党领导人民制定宪法、法律提供了宝贵的历史经验。

课堂探究:思考《中华苏维埃共和国宪法大纲》的历史意义。

意义:

标志着工农民主专政的新型国家政权和宪政模式的确立。

2.全面抗战时期

二、中共在根据地和解放区的制度探索

(1)措施:

①设立边区政府,作为民国地方政府;

②设置各级参议会,并选举产生边区政府委员;

③实行三三制原则。

(2)意义:进一步巩固和扩大了抗日民族统一战线,加强了抗日民主政权的建设。

材料一:陕甘宁边区“豆选”诗

金豆豆,银豆豆,豆豆不能随便投,

选好人,办好事,投在好人碗里头。

材料二:1941年,陕甘宁边区进行“三三制”政权的普选。全边区有80%的人参加了投票。按“三三制”比例,选出了乡、县、边区三级参议会,各级参议会又选出了政府委员会。

◎边区民主投票

根据抗日民族统一战线政权的原则,在人员分配上,应规定为共产党员占三分之一,非党的左派进步分子占三分之一,不左不右的中间派占三分之一。

——中共中央《抗日根据地的政权问题》1940.3.6

材料一:本党愿与各党各派及一切群众团体进行选举联盟,并在候选名单中确定共产党员只占三分之一,以便各党各派及无党无派人士均能参加边区民意机关之活动与边区行政之管理。在共产党员被选为某一行政机关之主管人员时,应保证该机关之职员有三分之二为党外人士充任,共产党员应与这些党外人士实行民主合作,不得一意孤行,把持包办。 ——《陕甘宁边区施政纲领》

材料二:(第3条) 凡居住在边区境内的人民, 年满十八岁, 不分阶级、党派、职业、男女、宗教、民族、财产及文化程度的差别, 都有选举权和被选举权。

——《陕甘宁边区各级参议会选举条例》

①巩固了抗日根据地,进一步巩固和扩大了抗日民主统一战线,加强了抗日民主政权的建设。

②保证了抗日战争的胜利,还为此后政协制度的形成积累了丰富经验。

课堂探究:“三三制”有何意义与作用?

二、中共在根据地和解放区的制度探索

3、解放战争时期

(1)政权建设:设置行政区

措施:在解放区设置行政区,在行政区设军政委员会或人民政府。

意义:为新中国的政权建设奠定了坚实基础。

东北、西北、华东、晋察冀、晋冀鲁豫、中原六大战略区

背景

主要矛盾:无产阶级VS大地主大资产阶级

人民解放战争形势变化

二、中共在根据地和解放区的制度探索

3、解放战争时期

①内容:指出资产阶级共和国方案在中国已破产,资产阶级共和国应让位给人民共和国,要“建立工人阶级领导的以工农联盟为基础的人民民主专政的国家”。

(2)理论基础:《论人民民主专政》

②意义:为建立人民共和国奠定了理论基础。

……资产阶级共和国让位给人民共和国。这样就造成了一种可能性:经过人民共和国到达社会主义和共产主义,到达阶级的消灭和世界的大同。康有为写了《大同书》,他没有也不可能找到一条到达大同的路。资产阶级的共和国,外国有过的,中国不能有,因为中国是受帝国主义压迫的国家。唯一的路是过工人阶级领导的人民共和国。

——毛泽东《论人民民主专政》(1949年6月30日),《毛泽东选集》第4卷

《论人民民主专政》

问题探究:

资产阶级共和国方案在中国行不通的原因?

材料1:“帝国主义侵略中国,反对中国独立,反对中国发展资本主义的历史,就是中国的近代史。历来中国革命的失败,都是被帝国主义绞杀的,无数革命的先烈,为此而抱终天之恨。”

——《毛泽东选集》第2卷

史料2:中国民族资本在它积累的最高峰的时候,不过是七十多亿元(1936年币值),合二一十多亿美元,而当时帝国主义在中国的资本估计达四十二亿八千万美元,比民族资本大一倍以上。稍后,官僚资产阶级所积累的财产达一百到二百亿美元,比民族资本大四倍至九倍。”

——据于素云、张俊华《中国近代经济史》等整理

①两半社会下,帝国主义不允许中国通过走资本主义道路强大起来。

②中国的封建势力严重阻碍着资本主义的发展。

③中国的民族资产阶级不能担当起领导民主革命取得胜利的重任。

④封建势力强大,封建专制思想根深蒂固。军阀控制政权。

课堂探究:比较中共在革命时期的制度建设

时期 制度建设 地区 意义

土地革命 时期 苏维埃政权 农村革命 根据地 创建人民革命政权的尝试,开辟人民政权的重要实践,积累了治国安民的宝贵经验。

抗日战争 时期 边区政府、 参议会、 三三制原则 抗日 根据地 巩固和扩大了抗日民族统一战线,加强了抗日民主政权建设,为抗战胜利奠定了政治基础。

解放战争 时期 大行政区 解放区 加速了解放战争的胜利,巩固了人民政权,为新中国的政权建设奠定了坚定基础。

人民代表大会制度

基础群众自治制度

民族区域自治制度

中国共产党领导的多党合作和政治协商制度

根本政治

制度

基本

制度

三、中华人民共和国的政治制度

(1)发展过程:

1949

1954

1957

1966-1976

1982

人民行使国家政权的机关为各级人民代表大会和各级人民政府

以国家根本大法的形式规定了我国实行人民代表大会制度,是其正式建立的标志

人民代表大会制度在国家政治生活中的地位和作用被削弱

人民代表大会制度在国家政治生活中的地位和作用被削弱;“文革”结束后逐渐恢复

进一步完善了人民代表大会制度,使我国社会主义民主政治建设进入新的阶段

1.人民代表大会制度

三、中华人民共和国的政治制度

1、人民代表大会制度

①确立:

②破坏:

③完善:

1954年第一届人大会通过《中华人民共和国宪法》

1957年反右斗争扩大化严重破坏和挫折;“文革”期间

1982年宪法进一步完善,民主政治建设进入新阶段

三、中华人民共和国的政治制度

1982年宪法进一步完善了人民代表大会制度,使我国社会主义民主政治进入新阶段,它是社会主义民主和法治建设的重要成果,是一部具有民族特色和时代特色的社会主义宪法,成为新时期治国安邦的总章程。

(1)概念:以人民代表大会为核心和主要内容的国家政权组织形式,国家的一切权力属于人民,人民通过人民代表大会参与国家事务的管理,行使当家作主的权力。

为什么我国不采用西方的民主政治制度?

①从历史上看:西方民主共和制在中国行不通(辛亥革命的教训)。

②从国家性质看: 人民民主专政决定了中国实行人民代表大会制度。

③从代表阶级利益看:最广大人民的根本利益。

④从经济基础看:人民代表大会制度是与公有制经济基础相适应的。

人民代表大会制和西方资产阶级议会制之间有何区别?

人民代表大会制 资产阶级代议制

经济基础 社会主义公有制 资本主义私有制

阶级本质(权力主体) 人民民主专政 资产阶级专政

组织原则(活动原则) 民主集中制 分权制衡

政党活动 中共领导下的多党合作制 两党或多党轮流执政

2、中共领导的多党合作的政治协商制度

①确立:1949年政协第一届会议召开

② 进一步确立基本格局:1956提出“长期共存、互相监督”的八字方针

③进一步完善:改革开放后,······,并被写入宪法,走上了制度化轨道。

三、中华人民共和国的政治制度

“两会”便是政协会议和人大会议,地点都位于人民大会堂,政协会议首先召开。

3、民族区域自治制度

民族区域自治制度是指在国家统一领导下,各少数民族聚居的地方实行区域自治,设立自治机关,行使自治权的制度。

背景:中国是一个统一的多民族国家。各民族大杂居、小聚居。为了实现民族平等、民族团结、各民族共同繁荣,共同纲领规定要实行民族区域自治制度。

过程:1954年宪法正式确认,是中国一项基本政治制度。 1984年,颁布施行民族区域自治法。

意义:满足了少数民族自己当家作主的愿望,实现了民族平等、保证了祖国统一、民族团结,促进了民族地区的经济发展和社会进步,促进了国家的全面发展。

4、基层群众自治制度

基层群众自治制度是指依照宪法和法律,由居民(村民)选举的成员组成居民(村民)委员会,实行自我管理、自我教育、自我服务、自我监督的制度。

过程:在新中国成立后的民主要践中逐步形成的,并首先发育于城市。1989年,颁布城市居民委员会组织法。

5、中国特色社会主义制度和国家治理体系的完善与发展

概念解析

(1)2013年11月,十八届三中全会:把完善和发展中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化作为全面深化改革的总目标。

(2)2019年,十九届四中全会:突出强调了中国共产党的领导是中能够国特色社会主义最本质的特征,是中国特色社会主义制度最大优势。

中国特色社会主义制度——三个坚持

坚持把根本政治制度、基本政治制度同法律体系、基本经济制度以及各方面体制机制等具体制度有机结合起来;

坚持把国家层面民主制度同基层民主制度有机结合起来;

坚持把党的领导、人民当家作主、依法治国有机结合起来;

根本政治制度

民主集中制原则

基本政党制度

基本民族制度

少数民族当家作主

人民代表

大会制度

中国共产党领导的多党合作和政治协商制度

民族区域

自治制度

中华人民共和国的政治制度有根本政治制度和基本政治制度——教材18页学习聚焦

基层群众

自治制度

基层村民自治制度

《中华人民共和国宪法》

中国特色社会主义制度坚持把根本政治制度、基本政治制度同法律体系、基本经济制度以及各方面体制机制等结合起来...集中体现了中国特色社会主义的特点和优势。 ——教材20页

“一根三基”

思考:这四种制度有什么共同点?

人民当家作主

本课思维导图

中华人民共和

国的政治制度

中国共产党

在根据地和

解放区的制

度探索

民国时期的政治制度

南京临时政府时期

北洋政府时期

南京国民政府时期

中华民国的建立

《中华民国临时约法》的颁布

政党政治开始出现

政党政治名存实亡

袁世凯复辟始末

训政时期的到来——颁布《训政纲领》

披着“宪政”外衣的“独裁”

革命根据地的建立

中华苏维埃共和国临时中央政府的成立——创建人民革命政权的尝试

土地革命时期

抗日战争时期

解放战争时期

抗日根据地的建立

抗日根据地的政权建设

行政区的建立——为新中国的政权建设奠定了坚实基础

《论人民民主专政》的发表——为建立人民共和国奠定了理论基础

人民代表大会制度(根本政治制度)

中国共产党领导的多党合作和政治协商制度(基本政治制度之一)

中国特色社会主义制度和国家治理体系

1.《中华民国临时约法》规定,议会可以对临时大总统的谋叛和国务员的失、违法行为进行弹劾,并可以“提出质问于国务员,并要求其出席答复”。至于内阁是否具有提请总统解散议会的权力,或者总统是否具有径行解散议会的权力,《临时约法》未置可否。这些规定

A. 突出体现了革命派的政治意图 B. 体现了立法与行政权相互制约

C. 落实了启蒙思想三权分立原则 D. 否定了封建君主专制与等级制

【课堂练习巩固】

2、北洋时期,军阀夺取最高权力的过程中,往往需要经过国会选举或批准这个“合法”程序。如袁世凯 “胁迫”国会选举自己为正式大总统;曹锟通过“贿选”成为“合法”总统。这体现了

A.民主共和观念已深入人心 B.临时约法的宪法地位受尊重

C.议会政治在中国初步建立 D.对西方宪政模式的法理认同

3、《申报》“时评”栏目曾评述说:“今之时局,略似春秋战国时之分裂。中央政府之对于各省,犹东周之对 于诸侯也。南北相攻,皖直交斗,滇蜀不靖,犹诸侯相侵伐也。”这一时局出现在( )

A.太平天国运动时期 B.义和团运动时期

C.辛亥革命时期 D.北洋军阀统治时期

4、中共“一大”代表的职业大多是编辑、记者、教师、学生等。在接受马克思主义之前,从资产阶级改良主义的教育救国、实业救国,到三民主义再到无政府主义倡导的绝对白由,“一大”代表群体都依次深浅不同地崇拜过、学习过、研究过,甚至实践过。这一探索过程体现出的社会发展趋向应是

A. 两大社会矛盾正趋于汇流 B. 革命统一战线的分化加速

C. 民主共和观念已深人人心 D. 从效法欧美转向以俄为师

中国近代至当代政治制度的演变

课后作业

阅读这段材料,结合实际,谈谈你对中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的认识。

【参考答案】

(1)原因:①历史证明民主党派的议会斗争失败,救国方案未能实现。②民主党派在中共领导下,完成了反帝反封建任务,共建了新民主主义的新中国。③中共在革命和建设过程中有着强大的领导与组织力量。

(2)关系:中共是执政党、民主党是参政党,二者政治上密切合作。

(3)认识:我国的政治制度,都是根据我国的国情确立的,都体现着我国的国家性质,具有中国特色。

中国近代至当代政治制度的演变

课后作业

搜集资料,了解北洋政府时期实行政党政治为什么不能成功。

【参考答案】

北洋政府:是指中华民国前期以袁世凯为首的晚清北洋军阀在政治格局中占主导地位的中央政府。

失败原因:①受传统政治文化影响较深;②资本主义发展不充分,资产阶级力量弱小,缺乏相应的社会基础;③政党仓促成立(不成熟),且党争不休;④国民缺乏参政素养;⑤中国没有形成适合代议制民主的政治环境;6封建势力强大,军阀操控政权。

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理