2021-2022学年统编版高中语文选择性必修上册8《大卫·科波菲尔(节选)》课件(36张PPT)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年统编版高中语文选择性必修上册8《大卫·科波菲尔(节选)》课件(36张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 200.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-10-29 10:44:58 | ||

图片预览

文档简介

(共36张PPT)

“我是一个遗腹子。当我睁开眼睛看到这个世界时,我的父亲已经闭上眼睛看不到这个世界六个月了。”而“我”还有一个孩子气的母亲,之后遇到一个残暴专制的继父和姑姑,去过残酷的学校,被迫被压榨劳动力,成为一个小流浪汉。铸造了一个坚毅地去改变自身命运的坚忍的性格。“我”感谢我的生命,在经历了一切苦楚之后,还能得到亲人的疼爱,良师的教育,益友的信任,爱人的陪伴“我”感谢上帝的安排,从不把我从耶稣的身边驱逐,不为“我”所犯下的罪行惩罚“我”,保护“我”在狡诈人身边依旧得到爱的指引,光明的向导。……

——《大卫·科波菲尔》读后感

大卫·科波菲尔(节选)

狄更斯

Part.01

知识相关

ONE

认识狄更斯

查尔斯·约翰·赫法姆·狄更斯(1812 —1870),英国作家。1812 年 2 月 7 日生于朴次茅斯市郊,出生于海军小职员家庭,少年时因家庭生活窘迫,只能断断续续入校求学。后被迫到工厂做童工。

15 岁以后,当过律师事务所学徒、录事和法庭记录员。

20 岁开始当报馆采访员,报道下议院。

1837 年他完成了第一部长篇小说《匹克威克外传》,是第一部现实主义小说创作,后来创作才能日渐成熟,先后出版了《雾都孤儿》、《老古玩店》、《董贝父子》、《大卫·科波菲尔》、《艰难时世》、《双城记》、《远大前程》等。

认识狄更斯

1870 年 6 月 9 日卒于罗切斯特附近的盖茨山庄。狄更斯特别注意描写生活在英国社会底层的「小人物」的生活遭遇,深刻地反映了当时英国复杂的社会现实,为英国批判现实主义文学的开拓和发展做出了卓越的贡献。他的作品对英国文学发展起到了深远的影响。

《大卫·科波菲尔》

《大卫·科波菲尔》是英国小说家查尔斯·狄更斯创作的长篇小说,被称为他“心中最宠爱的孩子”,于1849至1850年间,分二十个部分逐月发表。

全书采用第一人称叙事,融进了作者本人的许多生活经历。小说讲述了主人公大卫从幼年至中年的生活历程,以“我”的出生为源,将朋友的真诚与阴暗、爱情的幼稚与冲动、婚姻的甜美与琐碎、家人的矛盾与和谐汇聚成一条溪流,在命运的河床上缓缓流淌,最终融入宽容壮美的大海。其间夹杂各色人物与机缘。语言诙谐风趣,展示了19世纪中叶英国的广阔画面,反映了狄更斯希望人间充满善良正义的理想。

写作背景·不幸的童年

狄更斯的童年是不幸的。虽然父母健在,但由于家计窘迫,双亲对他的教育和前途颇为疏忽,所以狄更斯童年在家中孤寂的情况,并不亚于小说中的孤儿大卫。他出身社会底层,祖父、祖母都长期在克鲁勋爵府当佣人。父亲约翰是海军军需处职员,在狄更斯十二岁那年,因负债无力偿还,带累妻子儿女和他一起住进了马夏尔西债务人监狱。

写作背景·冷酷的社会

19世纪50年代的英国社会,完成了工业革命,特别是机器的普遍使用和国内外铁路建设事业的大发展,直接推动了十九世纪50--60年代英国工业的迅猛。资本主义经济的发展带来了资产阶级的贪欲和冷醋,剥削和压迫成为了普遍的社会现实。

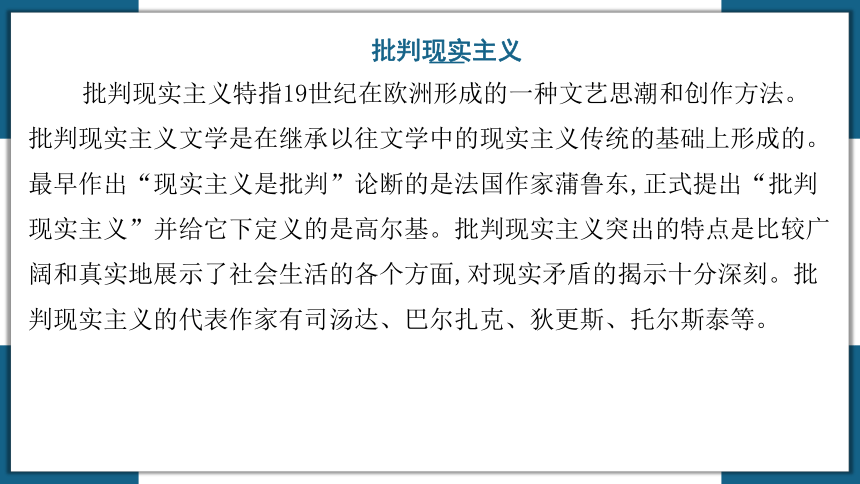

批判现实主义

批判现实主义特指19世纪在欧洲形成的一种文艺思潮和创作方法。批判现实主义文学是在继承以往文学中的现实主义传统的基础上形成的。最早作出“现实主义是批判”论断的是法国作家蒲鲁东,正式提出“批判现实主义”并给它下定义的是高尔基。批判现实主义突出的特点是比较广阔和真实地展示了社会生活的各个方面,对现实矛盾的揭示十分深刻。批判现实主义的代表作家有司汤达、巴尔扎克、狄更斯、托尔斯泰等。

Part.02

文本分析

TWO

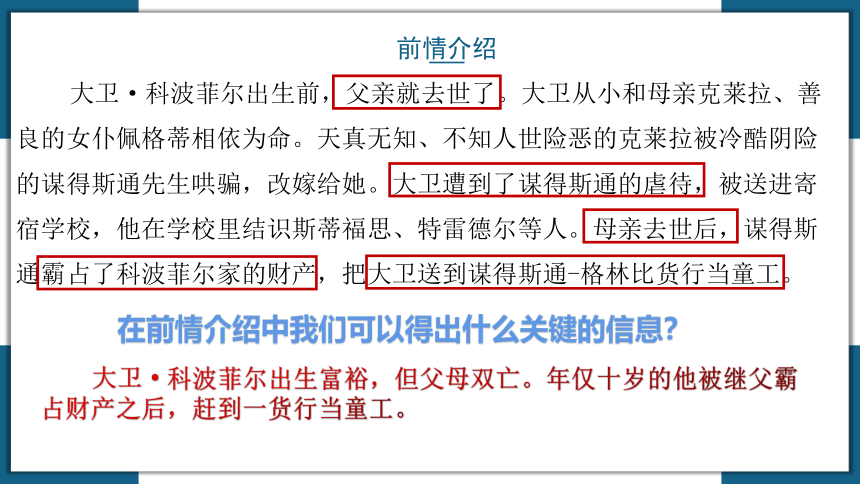

前情介绍

大卫·科波菲尔出生前,父亲就去世了。大卫从小和母亲克莱拉、善良的女仆佩格蒂相依为命。天真无知、不知人世险恶的克莱拉被冷酷阴险的谋得斯通先生哄骗,改嫁给她。大卫遭到了谋得斯通的虐待,被送进寄宿学校,他在学校里结识斯蒂福思、特雷德尔等人。母亲去世后,谋得斯通霸占了科波菲尔家的财产,把大卫送到谋得斯通-格林比货行当童工。

在前情介绍中我们可以得出什么关键的信息?

大卫·科波菲尔出生富裕,但父母双亡。年仅十岁的他被继父霸占财产之后,赶到一货行当童工。

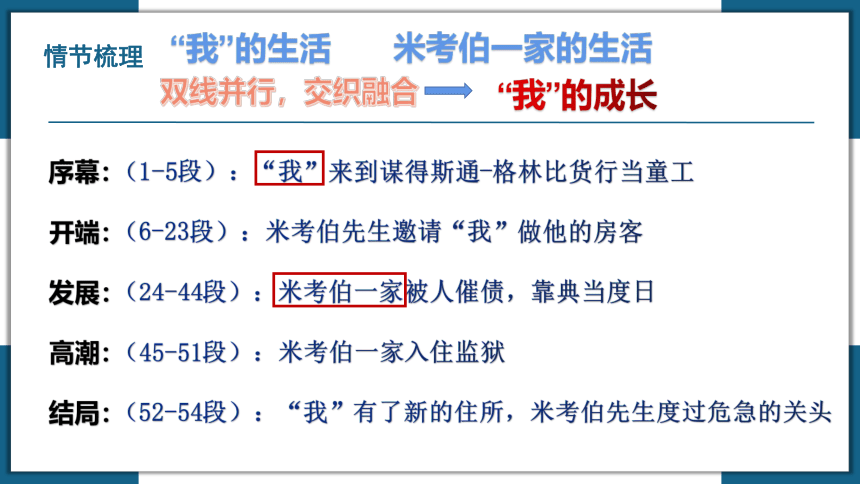

情节梳理

序幕:

开端:

发展:

高潮:

结局:

(1-5段):“我”来到谋得斯通-格林比货行当童工

(6-23段):米考伯先生邀请“我”做他的房客

(24-44段):米考伯一家被人催债,靠典当度日

(45-51段):米考伯一家入住监狱

(52-54段):“我”有了新的住所,米考伯先生度过危急的关头

“我”的生活

米考伯一家的生活

双线并行,交织融合

“我”的成长

研读序幕

如今,我对世事已有足够了解,因而几乎对任何事物都不再引以为怪了。不过像我这样小小年纪就如此轻易地遭人遗弃,即使是现在,也不免使我感到有点儿吃惊。好端端一个极有才华、观察力强、聪明热情、敏感机灵的孩子,突然身心两伤,可居然没有人出来为他说一句话,我觉得这实在是咄咄怪事,没有一个人出来为我说一句话,于是在我十岁那年,我就成了谋得斯通格林比货行里的一名小童工了。

十岁

家产被占,遭继父遗弃

批判社会的现实和冷漠

研读·大卫居住的环境怎么样?作者是怎样描写的?

……货行的房子又破又旧,有个自用的小码头和码头相连,涨潮时是一片水,退潮时是片泥。这座房子真正是老鼠横行的地方。它那些镶有护墙板的房间,我敢说经过上百年的尘污烟熏,已经分辨不出是什么颜色了;它的地板和楼梯都已腐烂;地下室里,成群的灰色大老鼠东奔西窜,吱吱乱叫;这儿到处是污垢和腐臭。

先概述,后分述

破旧、腐臭、污垢、潮湿、让人窒息的环境

涨潮退潮两种状态对比

视觉

听觉

嗅觉

研读·大卫的童工生涯如何?作者是怎样描述的?有何目的?

动作迅速,机械繁忙,这对一个 10 岁的孩子来说极其劳累

……我现在还记得,这种买卖的结果之一是有了许多空瓶子。于是有一些大人和小孩就着亮光检查这些瓶子,扔掉破裂的,把完好的洗刷干净。摆弄完空瓶子,就往装满酒的瓶子上贴标签,塞上合适的软木塞,或者是在软木塞上封上火漆,盖上印,然后还得把完工的瓶子装箱。这全是我的活儿,我就是古来干这些活儿的孩子中的一个。

用一系列的动词写出流水线的行为

研读·大卫当时的小伙伴是怎样的?反映了什么?

当时英国底层人民的真实状态,人们趋炎附势,互不尊重

……他叫米克·沃克,身上系一条破围裙,头上戴一顶纸帽子。他告诉我,他父亲是个船夫,在伦敦市长就职日,曾戴着黑色天鹅绒帽子参加步行仪仗队。他还告诉我,我们的主要伙伴是另一个男孩,在给我介绍时,我觉得他的名字很古怪,叫粉白·土豆。后来我才发现,原来这并不是这个孩子起初的名字,而是货行里的人给他取的诨名,因为他面色灰白,像煮熟的土豆般粉白。粉白的父亲是个运水夫,还兼做消防队员,以此受雇于一家大剧院。

反映了底层社会对上流社会生活的趋之若鹜

明显不尊重人的表现

研读·在这个环境中,大卫感觉如何?为什么他会有这种感觉?

这是无情的继父、无情的社会现实给主人公上的一课。

我竟沦落到跟这样一班人为伍,内心隐藏的痛苦,真是无法用言语表达。我把这些天天在一起的伙伴跟我幸福的孩提时代的那些伙伴作了比较——我觉得,想成为一个有学问、有名望的人的希望,已在我胸中破灭了。我当时感到绝望极了,对自己所处的地位深深地感到羞辱。我年轻的心里痛苦地认定,我过去所学的,所想的,所喜爱的,以及激发我想象力和上进心的一切,都将一天天地渐渐离我而去,永远不再回来了

做劳累忙碌的工作,不受人尊重

残酷的现实却把他拉入社会的最底层,这些理想只能是幻想了

研读·米考伯先生是一个怎样的人?作者是怎样描述他的?

爱慕虚荣,喜欢装作上层社会高贵的样子,

这反映了当时等级森严的社会现实

……我进去了,发现那儿还有一个胖墩墩的中年男子,他身穿褐色外套、黑色马裤、黑色皮鞋,脑袋又大又亮,没有头发,光秃得像个鸡蛋,他的大脸盘完全对着我。他的衣服破旧,但装了一条颇为神气的衬衣硬领。他手里拿着一根很有气派的手杖,手杖上系有一对已褪色的大穗子,他外套的前襟还挂着一副有柄的单片眼镜——我后来发现,这只是用作装饰的,因为他难得用来看东西,即使他用来看了,也是什么都看不见的。

肖像描写

突出文雅的特点

文雅的气派是装出来的

研读·米考伯先生是一个怎样的人?作者是怎样描述他的?

一种关怀、体贴、善良、真诚展现得栩栩如生

“这位,”那个陌生人说,语调中带有一种屈尊俯就的口气,还有一种说不出来的装成文雅的气派,给我印象很深,“就是科波菲尔少爷了。你好吗,先生?”……用作卧室——现在能接待这么一位初来的年轻创业者,这是本人的荣幸。”……“我的印象是,”米考伯先生说,“你在这个大都市的游历还不够广,要想穿过这座迷宫似的现代巴比伦似乎还有困难,”米考伯又突然露出亲密的样子,“你也许会迷路——为此,今天晚上我将乐于前来,以便让你知道一条最为便捷的路径。”我全心全意地向他道了谢。他戴上帽子,腋下夹着手杖,腰杆儿笔挺地走出去。到了晚上约定的时间,米考伯先生又来了。我洗了手和脸,以便向他的文雅表示更多的敬意,接着我们便朝我们的家走去。

语言描写

关心大卫,防止他迷路

研读·米考伯先生是一个怎样的人?作者是怎样描述他的?

这里用了对比的手法,鲜明地展现出米考伯的双重性格,既有羞愧、沮丧的一面,又有油滑、世故、装作高贵的一面,展示了社会底层市民扭曲的性格。

……米考伯先生真是又伤心,又羞愧,甚至悲惨得不能自制,用一把剃刀做出抹脖子的动作来,可是半个小时不到,他就特别用心地擦亮自己的皮鞋,然后哼着一支曲子,摆出比平时更加高贵的架势,走出门去了。

动作描写

总结:米考伯先生的形象

米考伯先生是一个热心善良、乐观积极

但爱慕虚荣、讲究排场、不切实际、挥霍无度的底层负债者形象。

研读:米考伯太太又是怎样的人?作者是如何描写她的?

到达温泽里他的住宅后(我发现,这住宅像他一样破破烂烂,但也跟他一样一切都尽可能装出体面的样子),他把我介绍给他的太太。米考伯太太是个面目消瘦、憔悴的女人,一点儿也不年轻了。她正坐在小客厅里(楼上的房间里全都空空的,一件家具也没有,成天拉上窗帘,挡住邻居的耳目),怀里抱着一个要儿在喂奶。要儿是双胞胎里的一个。我可以在这儿提—下,在我跟米考伯家的整个交往中,我从来不曾见到这对双胞胎同时离开过米考伯太太。其中总有一个在吃奶。

肖像描写

细节描写

生活艰难

研读:米考伯太太又是怎样的人?作者是如何描写她的?

"科波菲尔少爷,"米考伯太太说,"我不拿你当外人,所以不瞒你说,米考伯先生的困难已经到了最危急的关头了。"……"除了一块荷兰干酪的皮儿外,"米考伯太太说,"食物间里真是连一点儿渣子都没有了。可干酪皮儿又不适合给孩子们吃。我跟爸妈在一起时,说惯了食物间,这会儿几乎不觉又用起这个词来了。我的意思是说,我们家什么吃的都没有了。""哎呀!"……"不,亲爱的科波菲尔少爷,"她说,"我丝毫没有这种想法!不过你年纪虽小,已经很懂事了,你要是肯答应的话,你可以帮我另外一个忙,这个忙我一定接受,而且还十分感激。"

语言描写

米考伯太太愚昧无知,不懂持家且爱慕虚荣,她将娘家的辉煌成天挂在嘴边,但心地善良,拒绝一个孩子的钱

研读:米考伯太太又是怎样的人?作者是如何描写她的?

……后来,米考伯太太决定也搬进监狱去住,因为这时候米考伯先生搞到了一个单独的房间。于是我就把这所住房的钥匙交还给房东,房东拿到钥匙非常高兴。几张床都搬到高等法院监狱里去了,留下了我的一张。我把它搬到了另外租的一个小房间里。这个新寓所就在监狱大墙外不远的地方,我为此感到很满意,因为我跟米考伯一家患难与共,彼此已经很熟,舍不得分开了。他们也给那个孤儿在附近租了个便宜的住处。

对丈夫忠诚体贴,不离不弃

对孤儿乐善好施

小说塑造了一个爱慕虚荣、耽于幻想,不务实际、喜欢挥霍,但又心地善良、乐善好施的底层家庭妇女形象。

研读:小说里还存在像米考伯夫妇的人吗?这类人有什么特点?

霍普金斯船长借给我一副刀叉,并要我向米考伯先生问好。他的那间小牢房里有一个很邋遢的女人,还有两个面无血色的女孩,长着一头蓬乱的头发,是他的女儿。我当时想,好在是向霍普金斯船长借刀叉,而不是向他借梳子。船长自己,衣服也褴楼到不能再褴褛了,留着长长的络腮胡子,身上只穿着一件旧得不能再旧的褐色大衣,,里面没有穿上衣。我看到他的床折起放在角落里,他的那点盘、碟、锅、罐全都放在一块搁板上。我猜想(只有老天知道我为什么会这样想),那两个头发蓬乱的女孩虽然是霍普金斯船长的孩子,但那个邋逼的女人并不是他明媒正娶的妻子。我怯生生地站在他门口最多不过两分钟,可是我从他那儿下楼时,心里却清楚地意识到这一切,就像那副刀叉清楚地握在我手里一样。

象征着上流社会的刀叉

思考:作者为什么要塑造米考伯夫妇和霍普金斯船长这类型的人物?

他们都破产负债,境遇凄惨,但又追求物质享受、爱慕虚荣、崇尚“高贵”。作者以点带面,揭示了当时普遍的社会现象。

思考:如何理解米考伯先生这一形象的意义?

米考伯先生的形象十分生动;

米考伯具有广泛的代表性——代表19世纪英国社会底层的“小人物”。

他不仅存在于书里,更存在于当19世纪时的英国社会中,他们是一类人的代表,即社会底层的“小人物”。《大卫·科波菲尔》为我们勾勒的是19世纪中叶工业革命时期急剧变革的英国社会风貌,这时的英国享受着工业革命带来的显著成果,表面上烈火烹油、鲜花着锦,实际上社会贫富差距悬殊,社会矛盾日益尖锐。狄更斯对米考伯这一类人的描写就折射了当时英国社会的诸多弊端,表达了对社会现实的批判态度,因此米考伯的形象已经具有了超越个体的典型性和普遍性。

思考:为什么大卫说“米考伯先生的困难更增加了我精神上的痛苦?”

大卫·科波菲尔的精神痛苦也是随着米考伯一家的起伏变化而变化的。

大卫·科波菲尔开始是倾听米考伯太太的诉说,于是发出“可怜的米考伯太太”的同情;

继而因“同是天涯沦落人”产生了深情与友谊,“我的处境这样孤苦伶仃,也就对这家人产生了深厚的感情”,所以“我跟这对夫妇之间就产生了一种奇特而平等的友谊”;

小说到了高潮,就是米考伯入狱, 而“他的心碎了,我的心也碎了”,“我”为之极度伤痛;

最后一直在监狱里陪伴,陪米考伯散步,陪米考伯太太玩纸牌。可以说,大卫·科波菲尔是“痛苦着别人的痛苦,快乐着别人的快乐”。

思考:为什么大卫说“米考伯先生的困难更增加了我精神上的痛苦?”

这展示了大卫·科波菲尔的思考与认知,更是作家狄更斯以批判现实主义的眼光与创作态度,对当时英国社会现实、等级观念,对金钱、对灵魂的拷问:

如何认识与拯救他们?他们的现状是如何造成的?

社会应当承担怎样的责任?

作家又应该如何实现使命担当?

——这便是大卫·科波菲尔的“精神痛苦”与作家批判现 实主义作品所蕴含的潜台词。

Part.03

总结

THREE

大卫·科波菲尔的形象

主人公大卫·科波菲尔是一个善良宽厚、正直勤奋的形象。

他在货行做童工,自食其力,尽管拿着微薄的薪水,但是他能尽力把事情做好。在和米考伯一家的交往中,对这家人产生了深厚的感情。为米考伯的债务忧心;主动把剩下的两三先令送给米考伯夫人,并能帮助米考伯夫人去典当餐具;到监狱里去探望米考伯先生。

本文语言描写的特点

1.幽默化 狄更斯用幽默的语言风格将每个人的性格特点塑造出来,为整部小说奠定了幽默的基调,尽管这与小说所反映的社会黑暗以及人物痛苦的经历相悖,却使整部作品的中心思想表达得更加清晰。例如,作者这样描写推销商米考伯家出现债务问题时人物的反应,米考伯夫人在家庭条件已经十分窘迫的条件下安慰她的丈夫,说会永远和他在一起时,尽管这个部分应该展示的是感人的情节,但是在作者营造的氛围下,米考伯夫人的话语非常幽默,不仅能戳中读者的笑点,也能使读者对当时的社会家庭生活情况产生深刻的思考。

本文语言描写的特点

2.个性化《大卫·科波菲尔》这部小说中的人物基本上都是生活在社会底层的小市民,每个人因为生活环境不同而形成了不同的语言风格,狄更斯通过对每个人物个性化的语言描写突出了每个人物的性格特点。例如:米考伯先生口中的“简而言之”和“有朝一日,时来运转”。

本文语言描写的特点

3.口语化 主人公大卫本来就是社会底层的一个小市民,出生的家庭环境也与其他社会穷苦家庭一样,因此,他在成长过程中接触到的人也都是社会底层的人物。很多社会小人物根本没接受过教育,说话的风格都比较接地气,很多人物说出来的语言不仅没有逻辑,甚至还有语法错误以及发音不标准的问题。如:“我的地址是,城市路,温泽里。我,简而言之,就住在那儿”。

总结

本文通过大卫·科波菲尔的眼睛写出了十九世纪英国底层的社会生活,写出了周围的人和事对他成长的影响,表达了作者对人世间宽厚、善良、仁爱等美德的赞美,也蕴含着对当时社会的批判。

再见

“我是一个遗腹子。当我睁开眼睛看到这个世界时,我的父亲已经闭上眼睛看不到这个世界六个月了。”而“我”还有一个孩子气的母亲,之后遇到一个残暴专制的继父和姑姑,去过残酷的学校,被迫被压榨劳动力,成为一个小流浪汉。铸造了一个坚毅地去改变自身命运的坚忍的性格。“我”感谢我的生命,在经历了一切苦楚之后,还能得到亲人的疼爱,良师的教育,益友的信任,爱人的陪伴“我”感谢上帝的安排,从不把我从耶稣的身边驱逐,不为“我”所犯下的罪行惩罚“我”,保护“我”在狡诈人身边依旧得到爱的指引,光明的向导。……

——《大卫·科波菲尔》读后感

大卫·科波菲尔(节选)

狄更斯

Part.01

知识相关

ONE

认识狄更斯

查尔斯·约翰·赫法姆·狄更斯(1812 —1870),英国作家。1812 年 2 月 7 日生于朴次茅斯市郊,出生于海军小职员家庭,少年时因家庭生活窘迫,只能断断续续入校求学。后被迫到工厂做童工。

15 岁以后,当过律师事务所学徒、录事和法庭记录员。

20 岁开始当报馆采访员,报道下议院。

1837 年他完成了第一部长篇小说《匹克威克外传》,是第一部现实主义小说创作,后来创作才能日渐成熟,先后出版了《雾都孤儿》、《老古玩店》、《董贝父子》、《大卫·科波菲尔》、《艰难时世》、《双城记》、《远大前程》等。

认识狄更斯

1870 年 6 月 9 日卒于罗切斯特附近的盖茨山庄。狄更斯特别注意描写生活在英国社会底层的「小人物」的生活遭遇,深刻地反映了当时英国复杂的社会现实,为英国批判现实主义文学的开拓和发展做出了卓越的贡献。他的作品对英国文学发展起到了深远的影响。

《大卫·科波菲尔》

《大卫·科波菲尔》是英国小说家查尔斯·狄更斯创作的长篇小说,被称为他“心中最宠爱的孩子”,于1849至1850年间,分二十个部分逐月发表。

全书采用第一人称叙事,融进了作者本人的许多生活经历。小说讲述了主人公大卫从幼年至中年的生活历程,以“我”的出生为源,将朋友的真诚与阴暗、爱情的幼稚与冲动、婚姻的甜美与琐碎、家人的矛盾与和谐汇聚成一条溪流,在命运的河床上缓缓流淌,最终融入宽容壮美的大海。其间夹杂各色人物与机缘。语言诙谐风趣,展示了19世纪中叶英国的广阔画面,反映了狄更斯希望人间充满善良正义的理想。

写作背景·不幸的童年

狄更斯的童年是不幸的。虽然父母健在,但由于家计窘迫,双亲对他的教育和前途颇为疏忽,所以狄更斯童年在家中孤寂的情况,并不亚于小说中的孤儿大卫。他出身社会底层,祖父、祖母都长期在克鲁勋爵府当佣人。父亲约翰是海军军需处职员,在狄更斯十二岁那年,因负债无力偿还,带累妻子儿女和他一起住进了马夏尔西债务人监狱。

写作背景·冷酷的社会

19世纪50年代的英国社会,完成了工业革命,特别是机器的普遍使用和国内外铁路建设事业的大发展,直接推动了十九世纪50--60年代英国工业的迅猛。资本主义经济的发展带来了资产阶级的贪欲和冷醋,剥削和压迫成为了普遍的社会现实。

批判现实主义

批判现实主义特指19世纪在欧洲形成的一种文艺思潮和创作方法。批判现实主义文学是在继承以往文学中的现实主义传统的基础上形成的。最早作出“现实主义是批判”论断的是法国作家蒲鲁东,正式提出“批判现实主义”并给它下定义的是高尔基。批判现实主义突出的特点是比较广阔和真实地展示了社会生活的各个方面,对现实矛盾的揭示十分深刻。批判现实主义的代表作家有司汤达、巴尔扎克、狄更斯、托尔斯泰等。

Part.02

文本分析

TWO

前情介绍

大卫·科波菲尔出生前,父亲就去世了。大卫从小和母亲克莱拉、善良的女仆佩格蒂相依为命。天真无知、不知人世险恶的克莱拉被冷酷阴险的谋得斯通先生哄骗,改嫁给她。大卫遭到了谋得斯通的虐待,被送进寄宿学校,他在学校里结识斯蒂福思、特雷德尔等人。母亲去世后,谋得斯通霸占了科波菲尔家的财产,把大卫送到谋得斯通-格林比货行当童工。

在前情介绍中我们可以得出什么关键的信息?

大卫·科波菲尔出生富裕,但父母双亡。年仅十岁的他被继父霸占财产之后,赶到一货行当童工。

情节梳理

序幕:

开端:

发展:

高潮:

结局:

(1-5段):“我”来到谋得斯通-格林比货行当童工

(6-23段):米考伯先生邀请“我”做他的房客

(24-44段):米考伯一家被人催债,靠典当度日

(45-51段):米考伯一家入住监狱

(52-54段):“我”有了新的住所,米考伯先生度过危急的关头

“我”的生活

米考伯一家的生活

双线并行,交织融合

“我”的成长

研读序幕

如今,我对世事已有足够了解,因而几乎对任何事物都不再引以为怪了。不过像我这样小小年纪就如此轻易地遭人遗弃,即使是现在,也不免使我感到有点儿吃惊。好端端一个极有才华、观察力强、聪明热情、敏感机灵的孩子,突然身心两伤,可居然没有人出来为他说一句话,我觉得这实在是咄咄怪事,没有一个人出来为我说一句话,于是在我十岁那年,我就成了谋得斯通格林比货行里的一名小童工了。

十岁

家产被占,遭继父遗弃

批判社会的现实和冷漠

研读·大卫居住的环境怎么样?作者是怎样描写的?

……货行的房子又破又旧,有个自用的小码头和码头相连,涨潮时是一片水,退潮时是片泥。这座房子真正是老鼠横行的地方。它那些镶有护墙板的房间,我敢说经过上百年的尘污烟熏,已经分辨不出是什么颜色了;它的地板和楼梯都已腐烂;地下室里,成群的灰色大老鼠东奔西窜,吱吱乱叫;这儿到处是污垢和腐臭。

先概述,后分述

破旧、腐臭、污垢、潮湿、让人窒息的环境

涨潮退潮两种状态对比

视觉

听觉

嗅觉

研读·大卫的童工生涯如何?作者是怎样描述的?有何目的?

动作迅速,机械繁忙,这对一个 10 岁的孩子来说极其劳累

……我现在还记得,这种买卖的结果之一是有了许多空瓶子。于是有一些大人和小孩就着亮光检查这些瓶子,扔掉破裂的,把完好的洗刷干净。摆弄完空瓶子,就往装满酒的瓶子上贴标签,塞上合适的软木塞,或者是在软木塞上封上火漆,盖上印,然后还得把完工的瓶子装箱。这全是我的活儿,我就是古来干这些活儿的孩子中的一个。

用一系列的动词写出流水线的行为

研读·大卫当时的小伙伴是怎样的?反映了什么?

当时英国底层人民的真实状态,人们趋炎附势,互不尊重

……他叫米克·沃克,身上系一条破围裙,头上戴一顶纸帽子。他告诉我,他父亲是个船夫,在伦敦市长就职日,曾戴着黑色天鹅绒帽子参加步行仪仗队。他还告诉我,我们的主要伙伴是另一个男孩,在给我介绍时,我觉得他的名字很古怪,叫粉白·土豆。后来我才发现,原来这并不是这个孩子起初的名字,而是货行里的人给他取的诨名,因为他面色灰白,像煮熟的土豆般粉白。粉白的父亲是个运水夫,还兼做消防队员,以此受雇于一家大剧院。

反映了底层社会对上流社会生活的趋之若鹜

明显不尊重人的表现

研读·在这个环境中,大卫感觉如何?为什么他会有这种感觉?

这是无情的继父、无情的社会现实给主人公上的一课。

我竟沦落到跟这样一班人为伍,内心隐藏的痛苦,真是无法用言语表达。我把这些天天在一起的伙伴跟我幸福的孩提时代的那些伙伴作了比较——我觉得,想成为一个有学问、有名望的人的希望,已在我胸中破灭了。我当时感到绝望极了,对自己所处的地位深深地感到羞辱。我年轻的心里痛苦地认定,我过去所学的,所想的,所喜爱的,以及激发我想象力和上进心的一切,都将一天天地渐渐离我而去,永远不再回来了

做劳累忙碌的工作,不受人尊重

残酷的现实却把他拉入社会的最底层,这些理想只能是幻想了

研读·米考伯先生是一个怎样的人?作者是怎样描述他的?

爱慕虚荣,喜欢装作上层社会高贵的样子,

这反映了当时等级森严的社会现实

……我进去了,发现那儿还有一个胖墩墩的中年男子,他身穿褐色外套、黑色马裤、黑色皮鞋,脑袋又大又亮,没有头发,光秃得像个鸡蛋,他的大脸盘完全对着我。他的衣服破旧,但装了一条颇为神气的衬衣硬领。他手里拿着一根很有气派的手杖,手杖上系有一对已褪色的大穗子,他外套的前襟还挂着一副有柄的单片眼镜——我后来发现,这只是用作装饰的,因为他难得用来看东西,即使他用来看了,也是什么都看不见的。

肖像描写

突出文雅的特点

文雅的气派是装出来的

研读·米考伯先生是一个怎样的人?作者是怎样描述他的?

一种关怀、体贴、善良、真诚展现得栩栩如生

“这位,”那个陌生人说,语调中带有一种屈尊俯就的口气,还有一种说不出来的装成文雅的气派,给我印象很深,“就是科波菲尔少爷了。你好吗,先生?”……用作卧室——现在能接待这么一位初来的年轻创业者,这是本人的荣幸。”……“我的印象是,”米考伯先生说,“你在这个大都市的游历还不够广,要想穿过这座迷宫似的现代巴比伦似乎还有困难,”米考伯又突然露出亲密的样子,“你也许会迷路——为此,今天晚上我将乐于前来,以便让你知道一条最为便捷的路径。”我全心全意地向他道了谢。他戴上帽子,腋下夹着手杖,腰杆儿笔挺地走出去。到了晚上约定的时间,米考伯先生又来了。我洗了手和脸,以便向他的文雅表示更多的敬意,接着我们便朝我们的家走去。

语言描写

关心大卫,防止他迷路

研读·米考伯先生是一个怎样的人?作者是怎样描述他的?

这里用了对比的手法,鲜明地展现出米考伯的双重性格,既有羞愧、沮丧的一面,又有油滑、世故、装作高贵的一面,展示了社会底层市民扭曲的性格。

……米考伯先生真是又伤心,又羞愧,甚至悲惨得不能自制,用一把剃刀做出抹脖子的动作来,可是半个小时不到,他就特别用心地擦亮自己的皮鞋,然后哼着一支曲子,摆出比平时更加高贵的架势,走出门去了。

动作描写

总结:米考伯先生的形象

米考伯先生是一个热心善良、乐观积极

但爱慕虚荣、讲究排场、不切实际、挥霍无度的底层负债者形象。

研读:米考伯太太又是怎样的人?作者是如何描写她的?

到达温泽里他的住宅后(我发现,这住宅像他一样破破烂烂,但也跟他一样一切都尽可能装出体面的样子),他把我介绍给他的太太。米考伯太太是个面目消瘦、憔悴的女人,一点儿也不年轻了。她正坐在小客厅里(楼上的房间里全都空空的,一件家具也没有,成天拉上窗帘,挡住邻居的耳目),怀里抱着一个要儿在喂奶。要儿是双胞胎里的一个。我可以在这儿提—下,在我跟米考伯家的整个交往中,我从来不曾见到这对双胞胎同时离开过米考伯太太。其中总有一个在吃奶。

肖像描写

细节描写

生活艰难

研读:米考伯太太又是怎样的人?作者是如何描写她的?

"科波菲尔少爷,"米考伯太太说,"我不拿你当外人,所以不瞒你说,米考伯先生的困难已经到了最危急的关头了。"……"除了一块荷兰干酪的皮儿外,"米考伯太太说,"食物间里真是连一点儿渣子都没有了。可干酪皮儿又不适合给孩子们吃。我跟爸妈在一起时,说惯了食物间,这会儿几乎不觉又用起这个词来了。我的意思是说,我们家什么吃的都没有了。""哎呀!"……"不,亲爱的科波菲尔少爷,"她说,"我丝毫没有这种想法!不过你年纪虽小,已经很懂事了,你要是肯答应的话,你可以帮我另外一个忙,这个忙我一定接受,而且还十分感激。"

语言描写

米考伯太太愚昧无知,不懂持家且爱慕虚荣,她将娘家的辉煌成天挂在嘴边,但心地善良,拒绝一个孩子的钱

研读:米考伯太太又是怎样的人?作者是如何描写她的?

……后来,米考伯太太决定也搬进监狱去住,因为这时候米考伯先生搞到了一个单独的房间。于是我就把这所住房的钥匙交还给房东,房东拿到钥匙非常高兴。几张床都搬到高等法院监狱里去了,留下了我的一张。我把它搬到了另外租的一个小房间里。这个新寓所就在监狱大墙外不远的地方,我为此感到很满意,因为我跟米考伯一家患难与共,彼此已经很熟,舍不得分开了。他们也给那个孤儿在附近租了个便宜的住处。

对丈夫忠诚体贴,不离不弃

对孤儿乐善好施

小说塑造了一个爱慕虚荣、耽于幻想,不务实际、喜欢挥霍,但又心地善良、乐善好施的底层家庭妇女形象。

研读:小说里还存在像米考伯夫妇的人吗?这类人有什么特点?

霍普金斯船长借给我一副刀叉,并要我向米考伯先生问好。他的那间小牢房里有一个很邋遢的女人,还有两个面无血色的女孩,长着一头蓬乱的头发,是他的女儿。我当时想,好在是向霍普金斯船长借刀叉,而不是向他借梳子。船长自己,衣服也褴楼到不能再褴褛了,留着长长的络腮胡子,身上只穿着一件旧得不能再旧的褐色大衣,,里面没有穿上衣。我看到他的床折起放在角落里,他的那点盘、碟、锅、罐全都放在一块搁板上。我猜想(只有老天知道我为什么会这样想),那两个头发蓬乱的女孩虽然是霍普金斯船长的孩子,但那个邋逼的女人并不是他明媒正娶的妻子。我怯生生地站在他门口最多不过两分钟,可是我从他那儿下楼时,心里却清楚地意识到这一切,就像那副刀叉清楚地握在我手里一样。

象征着上流社会的刀叉

思考:作者为什么要塑造米考伯夫妇和霍普金斯船长这类型的人物?

他们都破产负债,境遇凄惨,但又追求物质享受、爱慕虚荣、崇尚“高贵”。作者以点带面,揭示了当时普遍的社会现象。

思考:如何理解米考伯先生这一形象的意义?

米考伯先生的形象十分生动;

米考伯具有广泛的代表性——代表19世纪英国社会底层的“小人物”。

他不仅存在于书里,更存在于当19世纪时的英国社会中,他们是一类人的代表,即社会底层的“小人物”。《大卫·科波菲尔》为我们勾勒的是19世纪中叶工业革命时期急剧变革的英国社会风貌,这时的英国享受着工业革命带来的显著成果,表面上烈火烹油、鲜花着锦,实际上社会贫富差距悬殊,社会矛盾日益尖锐。狄更斯对米考伯这一类人的描写就折射了当时英国社会的诸多弊端,表达了对社会现实的批判态度,因此米考伯的形象已经具有了超越个体的典型性和普遍性。

思考:为什么大卫说“米考伯先生的困难更增加了我精神上的痛苦?”

大卫·科波菲尔的精神痛苦也是随着米考伯一家的起伏变化而变化的。

大卫·科波菲尔开始是倾听米考伯太太的诉说,于是发出“可怜的米考伯太太”的同情;

继而因“同是天涯沦落人”产生了深情与友谊,“我的处境这样孤苦伶仃,也就对这家人产生了深厚的感情”,所以“我跟这对夫妇之间就产生了一种奇特而平等的友谊”;

小说到了高潮,就是米考伯入狱, 而“他的心碎了,我的心也碎了”,“我”为之极度伤痛;

最后一直在监狱里陪伴,陪米考伯散步,陪米考伯太太玩纸牌。可以说,大卫·科波菲尔是“痛苦着别人的痛苦,快乐着别人的快乐”。

思考:为什么大卫说“米考伯先生的困难更增加了我精神上的痛苦?”

这展示了大卫·科波菲尔的思考与认知,更是作家狄更斯以批判现实主义的眼光与创作态度,对当时英国社会现实、等级观念,对金钱、对灵魂的拷问:

如何认识与拯救他们?他们的现状是如何造成的?

社会应当承担怎样的责任?

作家又应该如何实现使命担当?

——这便是大卫·科波菲尔的“精神痛苦”与作家批判现 实主义作品所蕴含的潜台词。

Part.03

总结

THREE

大卫·科波菲尔的形象

主人公大卫·科波菲尔是一个善良宽厚、正直勤奋的形象。

他在货行做童工,自食其力,尽管拿着微薄的薪水,但是他能尽力把事情做好。在和米考伯一家的交往中,对这家人产生了深厚的感情。为米考伯的债务忧心;主动把剩下的两三先令送给米考伯夫人,并能帮助米考伯夫人去典当餐具;到监狱里去探望米考伯先生。

本文语言描写的特点

1.幽默化 狄更斯用幽默的语言风格将每个人的性格特点塑造出来,为整部小说奠定了幽默的基调,尽管这与小说所反映的社会黑暗以及人物痛苦的经历相悖,却使整部作品的中心思想表达得更加清晰。例如,作者这样描写推销商米考伯家出现债务问题时人物的反应,米考伯夫人在家庭条件已经十分窘迫的条件下安慰她的丈夫,说会永远和他在一起时,尽管这个部分应该展示的是感人的情节,但是在作者营造的氛围下,米考伯夫人的话语非常幽默,不仅能戳中读者的笑点,也能使读者对当时的社会家庭生活情况产生深刻的思考。

本文语言描写的特点

2.个性化《大卫·科波菲尔》这部小说中的人物基本上都是生活在社会底层的小市民,每个人因为生活环境不同而形成了不同的语言风格,狄更斯通过对每个人物个性化的语言描写突出了每个人物的性格特点。例如:米考伯先生口中的“简而言之”和“有朝一日,时来运转”。

本文语言描写的特点

3.口语化 主人公大卫本来就是社会底层的一个小市民,出生的家庭环境也与其他社会穷苦家庭一样,因此,他在成长过程中接触到的人也都是社会底层的人物。很多社会小人物根本没接受过教育,说话的风格都比较接地气,很多人物说出来的语言不仅没有逻辑,甚至还有语法错误以及发音不标准的问题。如:“我的地址是,城市路,温泽里。我,简而言之,就住在那儿”。

总结

本文通过大卫·科波菲尔的眼睛写出了十九世纪英国底层的社会生活,写出了周围的人和事对他成长的影响,表达了作者对人世间宽厚、善良、仁爱等美德的赞美,也蕴含着对当时社会的批判。

再见