河南省新乡县高级中学2021-2022学年高一上学期第一次月考历史试卷(Word版含答案)

文档属性

| 名称 | 河南省新乡县高级中学2021-2022学年高一上学期第一次月考历史试卷(Word版含答案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 459.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-10-29 15:14:26 | ||

图片预览

文档简介

新乡县高级中学2021-2022学年高一上学期第一次月考

历史试卷

一、单选题(35*2=70分)

1.在距今4000年前的山西襄汾陶寺遗址的1300多座墓葬中,约 1%的大型墓中,每座均有一、二百件随葬品,包括有鼍鼓、石磬等礼乐重器和玉器。几十座中型墓也有较丰富的随葬器。上千座小墓随葬品则十分贫乏,有的甚至一无所有。据此可以断定 ( )

A.当时已经出现了阶级分化 B.该遗址就是历史上的夏朝

C.陶寺遗址处于奴隶制时代 D.已经形成了君主专制制度

2.夏启发兵讨伐有扈氏,大战于甘。战前,启作《甘誓》,称“有扈氏威侮五行,怠弃三正,天用剿绝其命,今予惟恭行天之罚”。夏启此举旨在( )

A.维护君主专制的政治伦理 B.强调其统治的合法性和权威性

C.宣扬其“敬天保民”的思想 D.强化鬼神在人们心中的神秘感

3.商朝时,世人信奉鬼神,事事占卜。西周时,参照夏商礼仪,制定了一套维护统治阶级内部关系的典章制度,该制度讲究尚德、尊尊、亲亲、敬老、慈幼。据此可知,西周( )

A.君主专制趋于完善 B.重视人伦秩序

C.儒家思想开始形成 D.天命观念瓦解

4.辅佐商王成汤的伊尹,在西周时期作为良臣受到推崇。到了东周时期,伊尹又具有了庖厨、媵臣、间谍、谏臣、帝师等多种形象。这种变化( )

A.源于伊尹自身的复杂经历 B.开启了“百家争鸣”的文化盛况

C.折射出社会环境的剧烈变动 D.顺应了新兴阶级争霸的需要

5.《史记》载:“成王少,周初定天下,周公恐诸侯畔周,公乃摄行政当国。管叔、蔡叔髃(yú)弟疑周公,与武庚作乱,畔周。周公奉成王命,伐诛武庚、管叔,放蔡叔。以微子开代殷后,国于宋。”材料旨在说明( )

A.周代分封先代贵族以维护统治秩序

B.周初统治尚不稳固分封制受到冲击

C.西周初期中央集权雏形已开始出现

D.宗法秩序受到冲击周天子权威衰落

6.西周前期的师旂鼎铭文记载师旂因其属下不从周王出征,便派属吏弘向伯懋父告状,伯懋父判处师旂的属下缴纳罚金三百锊,同时师旂铸造鼎并把判词记在鼎上。这反映西周前期( )

A.周王丧失“天下共主”的地位 B.开始出现以下犯上的情形

C.等级制度遭遇挑战 D.周王实行宽厚的德治

7.据《史记 鲁周公世家》记载,鲁公伯禽被封到鲁地,三年后向周公“报政”,周公问:“何迟也 ”伯禽说:“变其俗,革其礼,丧三年然后除之,故迟。”这表明分封制( )

A.扩大了周政权的统治区域B.推动了周文化向周边地区传播

C.导致诸侯割据混战 D.确立了周天子天下共主的地位

8.墨子提出治理天下应当像大禹那样“使劳者得息,乱者得治”,认为察“圣王之事”得“观其中国家百姓人民之利”。由此可知,墨家学派能够兴起的主要原因在于( )

A.恢复前代礼乐制度 B.代表下层平民利益

C.强调社会等级和谐 D.适应兼并战争需要

9.春秋时期敬姜指出:“夫民劳则思,思则善心生;逸则淫,淫则忘善,忘善则恶心生。”清初教育家颜元认为:“吾用力农事,不遑食寝,邪妄之念,亦自不起。”上述思想( )

A.表明了统治阶级对劳动的重视 B.意识到劳动对品德养成的重要性

C.反映了对劳动作用的不同认识 D.体现了中国古代的重农抑商观念

10.春秋决狱又称“经义决狱”,是用儒家经义来对犯罪事实进行分析、定罪、量刑的一种审判案件的推理判断方式,董仲舒曾收集整理了232个案例,指导律吏,称《春秋决狱比》。这表明汉代( )

A.推行礼法并用 B.关注人情冷暖 C.弱化宗法观念 D.强化法制体系

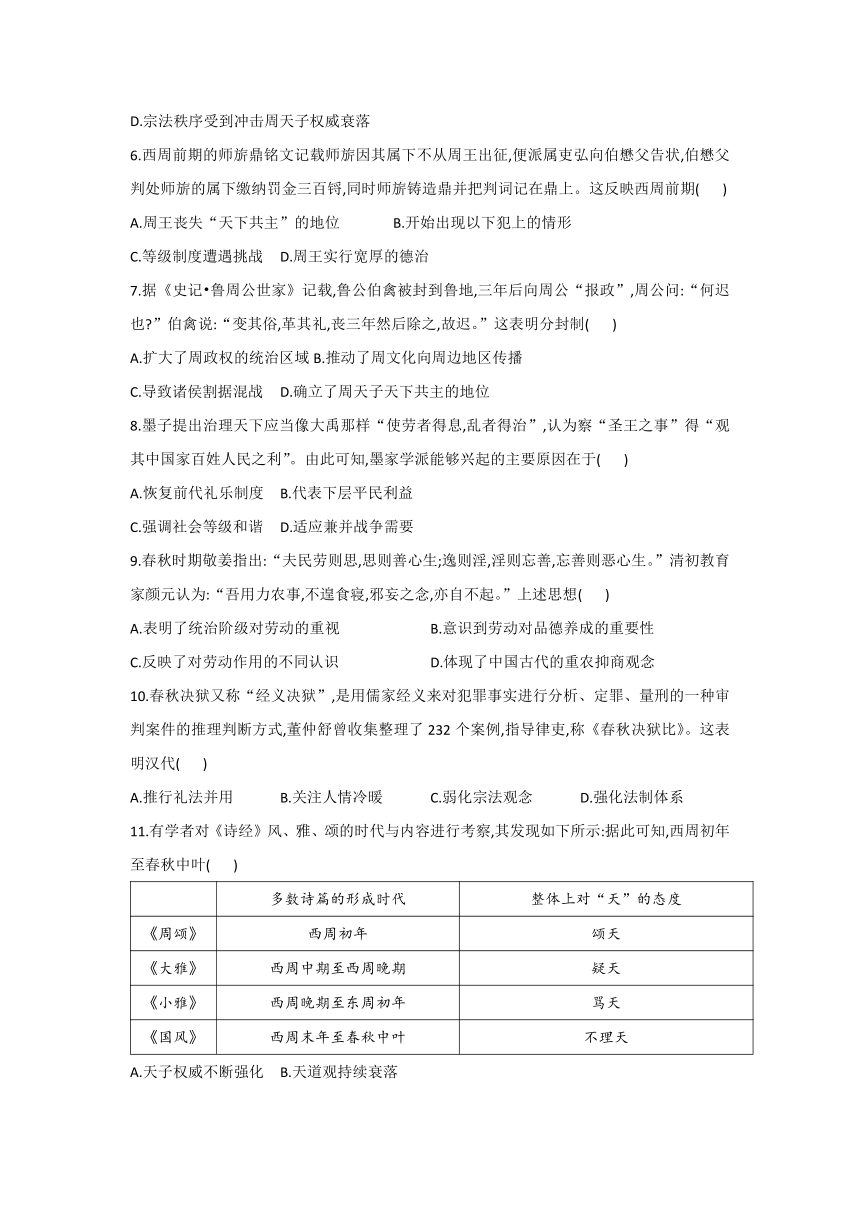

11.有学者对《诗经》风、雅、颂的时代与内容进行考察,其发现如下所示:据此可知,西周初年至春秋中叶( )

多数诗篇的形成时代 整体上对“天”的态度

《周颂》 西周初年 颂天

《大雅》 西周中期至西周晚期 疑天

《小雅》 西周晚期至东周初年 骂天

《国风》 西周末年至春秋中叶 不理天

A.天子权威不断强化 B.天道观持续衰落

C.人文意识逐渐增强 D.人性论走向成熟

12.有学者认为,在我国古代政治结构的形成、发展及演变中,西周的分封制是联结方国联盟制和君主郡县制的关键。由此可知,分封制( )

A.实现了中央对地方垂直管理 B.加强了君主的专制权威

C.促进了国家治理形态的进步 D.延续了夏商的平等联合状态

13.孔子主张重人事而远“天道”,孟子提倡“济天下”,董仲舒强调“圣人之为天下者,兴利也”,降至宋明,理学家把提倡“正心、诚意、修身、齐家、治国、平天下”思想的《大学》抬到了“四书”的地位。这说明儒家思想( )

A.一贯强调积极入世和社会责任担当的精神

B.不断调整以顺应经济发展需求

C.逐渐成为统治者加强专制统治的有效工具

D.坚持追求天人合一的价值观念

14.有学者把孔孟乐道精神分为三类:君子之乐,君子弘道以求学习、交友、有志之乐;贤士之乐,贤士以“立命”“修身”得求“知命”“事天”之乐;圣人之乐,圣人求仁且智而得以忘忧乐道。这种精神( )

A.体现出儒、道思想共通互融 B.是先秦时期思想家的共同追求

C.重在强调个体人格的独立性 D.是个体价值与社会价值的统一

15.春秋时期,常发生贵族间争田之事,如公元前619年晋国先克夺蒯得田,公元前574年晋国郤锜夺夷羊五田,公元前528年晋国邢侯与雍子争田。这表明当时( )

A.分封制度受到冲击 B.卿大夫掌握了政权

C.宗法制度土崩瓦解 D.自耕农阶层已形成

16.最早出现的射礼与祭祀有关,西周射礼比商代更加规范,其种类、规模及仪节规程都比较明确、严格,而且有记录射礼的专门术语;春秋时期,公室射礼的规格逐渐降低,习武之射和军中射礼不断发展。据此可知,先秦射礼( )

A.在西周时期正式形成 B.反映了贵族日常生活

C.与政治环境紧密相关 D.逐渐向娱乐方向发展

17.战国时期,粮食价格已用铜币来计算;临时雇工即“佣客”工资已用铜币来支付;国家征收的一部分赋税已开始用铜币来交纳;当时在各国流通的铜币有“布”“刀”“圆钱”“铜贝”等形制。这表明( )

A.重农抑商政策效果不佳 B.社会政治影响到货币的形制

C.青铜铸造技术有所进步 D.商业发展促使货币广泛流通

18.春秋时期,建立国储粮制度的齐国对鲁国发动了商战,连续多年大量进口鲁国的丝织品绨,鲁国民众基本放弃了农业生产而专门从事纺织生产。然后齐国阻断其粮食进口通道,迫使其屈服,这说明( )

A.农业生产具有战略意义 B.商战决定各国争霸成效

C.自然经济保障国家安全 D.贸易战争有损国际秩序

19.《吕氏春秋 上农》:“古先圣王之所以导其民者,先务于农……民舍本而事末则不令,不令则不可以守,不可以战。”这种经济思想( )

A.体现了富国强兵的要求 B.根源于专制主义中央集权制度

C.加速了分封制度的瓦解 D.为小农经济的产生奠定了基础

20.春秋时期,楚国国君熊通自谓先祖乃“文王之师”,曾抱怨周成王封他的先公为“子男”之爵,爵位太低,要求提高爵位。公元前706年,熊通北伐中原姬姓随国,开始了与中原各民族融合的尝试。至楚成王时期,楚国战胜齐桓公率领的中原八国军队,迫使齐国等与之定下召陵之盟,获得了合法的中原身份。由此可知,楚国国君( )

A.拒绝周朝分封 B.推行兼并战争 C.认同中原文化 D.谋求中央集权

21.春秋时期,楚国申叔时认为教育太子要使用的教材,除了《春秋》《诗》《礼》《乐》外,还应包括《国语》。他主张“教之《语》,使明其德,而知先王之务,用明德于民也”。这说明申叔时( )

A.注重融合诸子百家的思想 B.具有朴素的民本思想

C.致力于建立官僚政治体制 D.强调重新建构礼乐制

22.有学者统计,先秦时期相关的文献中涉及商业管理的词有近60 个,《史记》《汉书》中约有31个。汉代关于商业管理的词绝大多数是新产生的,如“平准”“均输”“专卖”“算缗”等,只有少量先秦时期的词得以保留,意义也发生了变化。这些变化主要反映了汉代( )

A.国家经济政策调整 B.社会正统观念发生转变

C.城市经济职能增强 D.商品经济呈现繁荣景象

23.成书不早于西周的《周易》中记载“高宗伐鬼方,三年克之”,学者认为其中的“鬼方”为“远方”。随着甲骨文的出土,学者认识到高宗是商王武丁,“鬼方”为当时的一个部落。这表明( )

A.商王依赖征伐维护统一 B.《周易》的记载不符合史实

C.商朝王权与神权相结合 D.运用新史料可推动历史研究

24.秦时,赵佗为南海郡龙川令,秦亡后统一岭南三郡,自立为南粤武王。汉初,刘邦遣使封其为南粵王;至文帝时,赵佗表示“愿奉明诏,长为藩臣,奉贡职”;景帝时仍“称王朝命如诸侯”。这反映了汉代( )

A.大一统国家的凝聚力显现 B.推恩令政策的影响深远

C.统一多民族国家疆域扩大 D.郡国并行制的弊端解决

25.陵县是指统治者为修建、保护帝陵和祭祀而设的特殊的县。西汉在长安周边设置陵县,并大量移民徙居。徙入陵县者,高祖时为齐、楚大姓,燕、赵、韩、魏之后及豪杰兼并之家;武帝时是郡国豪杰及赀三百万以上的;宣帝时是郡国吏、民赀百万以上和丞相、将军、吏二千石。这一举措旨在( )

A.强化皇室独尊地位 B.笼络各地豪强势力

C.防范地方割据势力 D.保持统治集团稳定

26.汉朝廷利用天下要塞及“诸塞之河津”禁止官府或个人将关中黄金、铜及其制品带往关外,还严格限制诸侯王国买马关中,对从关中输出马匹做了非常严格的规定。这说明汉朝廷( )

A.注重维护中央集权 B.推行重农抑商政策

C.实行盐铁官营制度 D.严格限制对外贸易

27.汉代察举制最初规定各郡国岁举二人。东汉和帝时改以人口为标准,郡国人口满二十万每年举孝廉一人,满四十万每年举孝廉两人,以此推之;后又规定边郡少数民族杂居的地区,人口满十万每年即可举孝廉一人,不满十万每两年举孝廉一人,五万以下每三年举孝廉一人。上述做法( )

A.保证了选官的公平公正B.利于缩小各地区经济文化差距

C.促进了民族交融 D.利于维护国家统一和政权稳定

28.汉初,丞相陈平、太尉周勃与宗室大臣平定“诸吕之乱”后,商议新帝人选,经再三讨论,认为代王刘恒在高祖刘邦在世诸子中,“最长,仁孝宽厚,太后家薄氏谨良”,决定迎立刘恒为帝,是为汉文帝。这一做法( )

A.反映嫡长子继承制得到执行 B.旨在预防外戚干政的重演

C.推动仁孝成为选帝主要标准 D.表明相权对皇权构成威胁

29.汉末社会动荡,“人士流移,考详无地”。那时的选官多操纵在地方大族名士手中,他们交结朋党,干扰人才选拔。曹丕继任魏王后,由中央委任中正官为各地人才评定等级。这表明九品中正制( )

A.一定时期内加强了中央集权 B.延续了自下而上选官方式

C.标志着古代选官制度的成熟 D.有利于出身低微的人参政

30.西晋的占田制、南朝刘宋的占山护泽令均规定,官员可按品级高低占有数目不等的农田、山地,助长了大土地所有制发展。至隋唐,实行均田制,普遍授田。据此可知,西晋至唐( )

A.自耕农数量存在反复 B.皇权与世族势力互相依赖

C.九品中正制遭到破坏 D.田制改革目的是开发土地

31.魏晋南北朝时,以“竹林七贤”为代表的众多风雅名士常聚集在一起,醉心于有与无、生与死、动与静、圣人有情或无情等形而上的问题的讨论,一时蔚成风气。这反映了( )

A.儒学的主流地位受到冲击 B.经济重心南移推动文化繁荣

C.三教合一的局面开始出现 D.理学形成拥有深厚民间基础

32.从现有文献看,东晋十一位帝王中,明确与僧尼有交往的就有元帝、明帝等八位之多;东晋权力实际掌握者王导与高僧帛尸梨密多罗交往甚厚,琅琊王氏家族中有两名成员出家为僧,其一即为王导之弟释道宝。东晋僧人与统治阶层的交往( )

A.打破了儒学封建社会的正统地位 B.标志着佛教中国化进程基本完成

C.形成了外佛内儒的士族意识形态 D.扩大了佛教对世俗政治的影响力

33.汉武帝时,许昌、薛泽、庄青翟、赵周等为丞相,“皆……娖娖(小心谨慎之意)廉谨,为丞相备员而已,无所能发明功名有著于当世者”,于是设立“中朝”。据此,“中朝”的设立( )

A.主要目的在于强化专制 B.为弥补宰相才干不足

C.为改变频繁换相的局面 D.与“外朝”相互牵制

34.“初谋南迁,恐众心恋旧,乃示为大举,因以胁定群情。外名南伐,其实迁也。旧人怀土,多所不愿, 内惮南征。无敢言者,于是定都洛阳。”这段材料说明的问题包括( )

①孝文帝对迁都的困难估计不足

②北魏王朝的保守势力很强

③孝文帝借南伐之名行迁都之实

④南伐和迁都都有一定阻力

A.①②③ B.②③④ C.①②④ D.②③

35.唐代颜真卿在得知颜杲卿父子英勇就义后,激昂悲愤而写下了这一传世名作《祭侄文稿》(如图),该文稿虽然有不少涂改的墨团,却被誉为“天下第二行书”。这说明( )

A.颜真卿书法造诣臻于完善 B.行书比楷书更具审美功能

C.唐代文化由守成走向创新 D.书法家气节提升作品声誉

二、材料题

37.战国时期,选贤任能是思想家们关注的焦点之一。阅读材料,完成下列要求。

材料一 故尊圣者王,贵贤者霸,敬贤者存, 慢贤者亡,古今一也。(荀子)

立君而尊贤,是贤与君争,其乱甚于无君。(慎于)

材料二 故古者圣王之为政,列德而尚贤。 虽在农与工肆之人,有能则举之。(墨子)

为国之道,食有劳而禄有功。使有能而赏必行,罚必当。(李悝)

(1)指出材料一中两人对“贤”的不同态度,并说明他们目的上的相同之处。(4分)

(2)结合商鞅变法,说明材料二反映的选贤任能主张有何意义。(6分)

38.曾随之谜

材料 在今天湖北境内,中国的传世文献从来没有记载过周代一个叫曾国的诸侯国。1978年,曾侯乙墓的发现却证明历史上湖北的随州确实存在着一个姬姓曾国。史籍中明确记载这一地区只有一个随国,但却从未见随国青铜器出土。文献记载与考古发现的不一致,引发了学者们关于“曾国”和“随国”两个国名关系的争论,有的学者认为曾随为一国,有的学者认为曾国绝不可能是随国。

直到2019年,这场争论才得以平息。考古学家在湖北随州枣树林发现春秋中晚期的曾国墓葬群,出土铜器2000余件,其中铜礼乐器近600件。三组大墓的墓主人分别为曾公求及其夫人渔、曾侯宝及其夫人芈加、曾侯得,三组大墓均出土有编钟,同一墓葬出土带有周文化和楚文化两种不同文化因素的铜鼎。以下为曾侯宝夫人、楚王女儿芈加墓出土的部分文物及其铭文:

(1)考古发现如何解决了“曾随之谜” (2分)

(2)此次考古发现可以印证周代的哪些史实 结合材料加以说明。(8分)

39.宰相制度是中国传统政治中重要的制度之一。阅读下列材料,回答问题。

材料一 中国宰相制度,代不相同,然相因而变,有其趋势,亦有其法则。趋势维何 时代愈前,相权愈重;时代愈后,相权愈轻。法则维何 君主近臣,代起执政,品位既高,退居闲曹是也。

材料二 在中国的政治传统中,君权和官僚制度的关系是一部不断摩擦、不断调整的历史。当官僚制度的机器发展得不符合“君尊臣卑”的要求时,君主便要对这部机器作一次基本的调整。由于相权处在这部机器运转的枢纽地位,因此每一次重大的调整便导致宰相制度的变更。

材料三 从独相.到群相再到兼相,相权逐渐削弱,这既是我国集权体制下政治制度发展变化的突出特征,也是皇权与相权矛盾运动时必然结果。

(1)根据材料一并结合所学知识,概括从秦朝到唐代中国宰相制度的演变情况。(4分)

(2)关于中国宰相制度的论点,哪两则材料是相似的 并阐明其相似的论点。(6分)

参考答案

1.答案:A2.答案:B3.答案:B4.答案:D5.答案:D6.答案:A7.答案:B8.答案:C

9.答案:A10.答案:A11.答案:B12.答案:A13.答案:D14.答案:D15.答案:C

16.答案:D17.答案:C18.答案:B19.答案:B20.答案:A21.答案:C22.答案:C

23.答案:B24.答案:A25.答案:A26.答案:C27.答案:C28.答案:B

29.答案:A30.答案:D31.答案:B32.答案:B33.答案:A34.答案:B

35.答案:A36.答案:A

37.答案:(1)态度:荀子主张贵贤、敬贤,慎子主张尊君轻贤。目的:为君主治国提供用人建议。

(2)意义:墨子和李悝主张用人不论出身,以才能和功劳为用人标准。商鞅变法实行奖励耕织和军功的举措,打破了世卿世禄制度,促进了社会阶层流动,推动了社会进步,使秦国成为当时的强国。

38.答案:(1)在曾国的墓葬中发现了随国的信息,表明曾与随是对同一个诸侯国的不同称呼,解决了考古发现和文献记载不一致的矛盾,填补了文献史料中对曾国记载的空白。

(2)西周实行宗法制和分封制。由编钟铭文可知,曾国是西周时期分封到随州的诸侯国。西周礼乐文明得到继承和传播。由曾国墓葬群出土的铜礼乐器及带有两种不同文化因素的铜鼎可知,曾国继承和传播了西周的礼乐文明,使不同地区的文化逐渐融合。春秋时期华夏认同的观念已经形成。编钟及其铭文“禹”和“夏”的发掘与释读,表明曾国对“禹”和“夏”的认同。

39.答案:(1)演变情况:秦代三公九卿制下丞相协助皇帝处理政务;汉武帝后,宰相的职权转到尚书台;魏晋至隋唐时期,三省六部制趋于成熟,相权弱化;北宋设三司使、枢密院和参知政事分割相权;明代废丞相、设内阁,宰相制度不复存在。

(2)材料一与材料三相似。论点:相权不断弱化。材料二与材料三相似。论点:皇权与相权间的矛盾导致宰相制度的变更,并且相权不断弱化。

历史试卷

一、单选题(35*2=70分)

1.在距今4000年前的山西襄汾陶寺遗址的1300多座墓葬中,约 1%的大型墓中,每座均有一、二百件随葬品,包括有鼍鼓、石磬等礼乐重器和玉器。几十座中型墓也有较丰富的随葬器。上千座小墓随葬品则十分贫乏,有的甚至一无所有。据此可以断定 ( )

A.当时已经出现了阶级分化 B.该遗址就是历史上的夏朝

C.陶寺遗址处于奴隶制时代 D.已经形成了君主专制制度

2.夏启发兵讨伐有扈氏,大战于甘。战前,启作《甘誓》,称“有扈氏威侮五行,怠弃三正,天用剿绝其命,今予惟恭行天之罚”。夏启此举旨在( )

A.维护君主专制的政治伦理 B.强调其统治的合法性和权威性

C.宣扬其“敬天保民”的思想 D.强化鬼神在人们心中的神秘感

3.商朝时,世人信奉鬼神,事事占卜。西周时,参照夏商礼仪,制定了一套维护统治阶级内部关系的典章制度,该制度讲究尚德、尊尊、亲亲、敬老、慈幼。据此可知,西周( )

A.君主专制趋于完善 B.重视人伦秩序

C.儒家思想开始形成 D.天命观念瓦解

4.辅佐商王成汤的伊尹,在西周时期作为良臣受到推崇。到了东周时期,伊尹又具有了庖厨、媵臣、间谍、谏臣、帝师等多种形象。这种变化( )

A.源于伊尹自身的复杂经历 B.开启了“百家争鸣”的文化盛况

C.折射出社会环境的剧烈变动 D.顺应了新兴阶级争霸的需要

5.《史记》载:“成王少,周初定天下,周公恐诸侯畔周,公乃摄行政当国。管叔、蔡叔髃(yú)弟疑周公,与武庚作乱,畔周。周公奉成王命,伐诛武庚、管叔,放蔡叔。以微子开代殷后,国于宋。”材料旨在说明( )

A.周代分封先代贵族以维护统治秩序

B.周初统治尚不稳固分封制受到冲击

C.西周初期中央集权雏形已开始出现

D.宗法秩序受到冲击周天子权威衰落

6.西周前期的师旂鼎铭文记载师旂因其属下不从周王出征,便派属吏弘向伯懋父告状,伯懋父判处师旂的属下缴纳罚金三百锊,同时师旂铸造鼎并把判词记在鼎上。这反映西周前期( )

A.周王丧失“天下共主”的地位 B.开始出现以下犯上的情形

C.等级制度遭遇挑战 D.周王实行宽厚的德治

7.据《史记 鲁周公世家》记载,鲁公伯禽被封到鲁地,三年后向周公“报政”,周公问:“何迟也 ”伯禽说:“变其俗,革其礼,丧三年然后除之,故迟。”这表明分封制( )

A.扩大了周政权的统治区域B.推动了周文化向周边地区传播

C.导致诸侯割据混战 D.确立了周天子天下共主的地位

8.墨子提出治理天下应当像大禹那样“使劳者得息,乱者得治”,认为察“圣王之事”得“观其中国家百姓人民之利”。由此可知,墨家学派能够兴起的主要原因在于( )

A.恢复前代礼乐制度 B.代表下层平民利益

C.强调社会等级和谐 D.适应兼并战争需要

9.春秋时期敬姜指出:“夫民劳则思,思则善心生;逸则淫,淫则忘善,忘善则恶心生。”清初教育家颜元认为:“吾用力农事,不遑食寝,邪妄之念,亦自不起。”上述思想( )

A.表明了统治阶级对劳动的重视 B.意识到劳动对品德养成的重要性

C.反映了对劳动作用的不同认识 D.体现了中国古代的重农抑商观念

10.春秋决狱又称“经义决狱”,是用儒家经义来对犯罪事实进行分析、定罪、量刑的一种审判案件的推理判断方式,董仲舒曾收集整理了232个案例,指导律吏,称《春秋决狱比》。这表明汉代( )

A.推行礼法并用 B.关注人情冷暖 C.弱化宗法观念 D.强化法制体系

11.有学者对《诗经》风、雅、颂的时代与内容进行考察,其发现如下所示:据此可知,西周初年至春秋中叶( )

多数诗篇的形成时代 整体上对“天”的态度

《周颂》 西周初年 颂天

《大雅》 西周中期至西周晚期 疑天

《小雅》 西周晚期至东周初年 骂天

《国风》 西周末年至春秋中叶 不理天

A.天子权威不断强化 B.天道观持续衰落

C.人文意识逐渐增强 D.人性论走向成熟

12.有学者认为,在我国古代政治结构的形成、发展及演变中,西周的分封制是联结方国联盟制和君主郡县制的关键。由此可知,分封制( )

A.实现了中央对地方垂直管理 B.加强了君主的专制权威

C.促进了国家治理形态的进步 D.延续了夏商的平等联合状态

13.孔子主张重人事而远“天道”,孟子提倡“济天下”,董仲舒强调“圣人之为天下者,兴利也”,降至宋明,理学家把提倡“正心、诚意、修身、齐家、治国、平天下”思想的《大学》抬到了“四书”的地位。这说明儒家思想( )

A.一贯强调积极入世和社会责任担当的精神

B.不断调整以顺应经济发展需求

C.逐渐成为统治者加强专制统治的有效工具

D.坚持追求天人合一的价值观念

14.有学者把孔孟乐道精神分为三类:君子之乐,君子弘道以求学习、交友、有志之乐;贤士之乐,贤士以“立命”“修身”得求“知命”“事天”之乐;圣人之乐,圣人求仁且智而得以忘忧乐道。这种精神( )

A.体现出儒、道思想共通互融 B.是先秦时期思想家的共同追求

C.重在强调个体人格的独立性 D.是个体价值与社会价值的统一

15.春秋时期,常发生贵族间争田之事,如公元前619年晋国先克夺蒯得田,公元前574年晋国郤锜夺夷羊五田,公元前528年晋国邢侯与雍子争田。这表明当时( )

A.分封制度受到冲击 B.卿大夫掌握了政权

C.宗法制度土崩瓦解 D.自耕农阶层已形成

16.最早出现的射礼与祭祀有关,西周射礼比商代更加规范,其种类、规模及仪节规程都比较明确、严格,而且有记录射礼的专门术语;春秋时期,公室射礼的规格逐渐降低,习武之射和军中射礼不断发展。据此可知,先秦射礼( )

A.在西周时期正式形成 B.反映了贵族日常生活

C.与政治环境紧密相关 D.逐渐向娱乐方向发展

17.战国时期,粮食价格已用铜币来计算;临时雇工即“佣客”工资已用铜币来支付;国家征收的一部分赋税已开始用铜币来交纳;当时在各国流通的铜币有“布”“刀”“圆钱”“铜贝”等形制。这表明( )

A.重农抑商政策效果不佳 B.社会政治影响到货币的形制

C.青铜铸造技术有所进步 D.商业发展促使货币广泛流通

18.春秋时期,建立国储粮制度的齐国对鲁国发动了商战,连续多年大量进口鲁国的丝织品绨,鲁国民众基本放弃了农业生产而专门从事纺织生产。然后齐国阻断其粮食进口通道,迫使其屈服,这说明( )

A.农业生产具有战略意义 B.商战决定各国争霸成效

C.自然经济保障国家安全 D.贸易战争有损国际秩序

19.《吕氏春秋 上农》:“古先圣王之所以导其民者,先务于农……民舍本而事末则不令,不令则不可以守,不可以战。”这种经济思想( )

A.体现了富国强兵的要求 B.根源于专制主义中央集权制度

C.加速了分封制度的瓦解 D.为小农经济的产生奠定了基础

20.春秋时期,楚国国君熊通自谓先祖乃“文王之师”,曾抱怨周成王封他的先公为“子男”之爵,爵位太低,要求提高爵位。公元前706年,熊通北伐中原姬姓随国,开始了与中原各民族融合的尝试。至楚成王时期,楚国战胜齐桓公率领的中原八国军队,迫使齐国等与之定下召陵之盟,获得了合法的中原身份。由此可知,楚国国君( )

A.拒绝周朝分封 B.推行兼并战争 C.认同中原文化 D.谋求中央集权

21.春秋时期,楚国申叔时认为教育太子要使用的教材,除了《春秋》《诗》《礼》《乐》外,还应包括《国语》。他主张“教之《语》,使明其德,而知先王之务,用明德于民也”。这说明申叔时( )

A.注重融合诸子百家的思想 B.具有朴素的民本思想

C.致力于建立官僚政治体制 D.强调重新建构礼乐制

22.有学者统计,先秦时期相关的文献中涉及商业管理的词有近60 个,《史记》《汉书》中约有31个。汉代关于商业管理的词绝大多数是新产生的,如“平准”“均输”“专卖”“算缗”等,只有少量先秦时期的词得以保留,意义也发生了变化。这些变化主要反映了汉代( )

A.国家经济政策调整 B.社会正统观念发生转变

C.城市经济职能增强 D.商品经济呈现繁荣景象

23.成书不早于西周的《周易》中记载“高宗伐鬼方,三年克之”,学者认为其中的“鬼方”为“远方”。随着甲骨文的出土,学者认识到高宗是商王武丁,“鬼方”为当时的一个部落。这表明( )

A.商王依赖征伐维护统一 B.《周易》的记载不符合史实

C.商朝王权与神权相结合 D.运用新史料可推动历史研究

24.秦时,赵佗为南海郡龙川令,秦亡后统一岭南三郡,自立为南粤武王。汉初,刘邦遣使封其为南粵王;至文帝时,赵佗表示“愿奉明诏,长为藩臣,奉贡职”;景帝时仍“称王朝命如诸侯”。这反映了汉代( )

A.大一统国家的凝聚力显现 B.推恩令政策的影响深远

C.统一多民族国家疆域扩大 D.郡国并行制的弊端解决

25.陵县是指统治者为修建、保护帝陵和祭祀而设的特殊的县。西汉在长安周边设置陵县,并大量移民徙居。徙入陵县者,高祖时为齐、楚大姓,燕、赵、韩、魏之后及豪杰兼并之家;武帝时是郡国豪杰及赀三百万以上的;宣帝时是郡国吏、民赀百万以上和丞相、将军、吏二千石。这一举措旨在( )

A.强化皇室独尊地位 B.笼络各地豪强势力

C.防范地方割据势力 D.保持统治集团稳定

26.汉朝廷利用天下要塞及“诸塞之河津”禁止官府或个人将关中黄金、铜及其制品带往关外,还严格限制诸侯王国买马关中,对从关中输出马匹做了非常严格的规定。这说明汉朝廷( )

A.注重维护中央集权 B.推行重农抑商政策

C.实行盐铁官营制度 D.严格限制对外贸易

27.汉代察举制最初规定各郡国岁举二人。东汉和帝时改以人口为标准,郡国人口满二十万每年举孝廉一人,满四十万每年举孝廉两人,以此推之;后又规定边郡少数民族杂居的地区,人口满十万每年即可举孝廉一人,不满十万每两年举孝廉一人,五万以下每三年举孝廉一人。上述做法( )

A.保证了选官的公平公正B.利于缩小各地区经济文化差距

C.促进了民族交融 D.利于维护国家统一和政权稳定

28.汉初,丞相陈平、太尉周勃与宗室大臣平定“诸吕之乱”后,商议新帝人选,经再三讨论,认为代王刘恒在高祖刘邦在世诸子中,“最长,仁孝宽厚,太后家薄氏谨良”,决定迎立刘恒为帝,是为汉文帝。这一做法( )

A.反映嫡长子继承制得到执行 B.旨在预防外戚干政的重演

C.推动仁孝成为选帝主要标准 D.表明相权对皇权构成威胁

29.汉末社会动荡,“人士流移,考详无地”。那时的选官多操纵在地方大族名士手中,他们交结朋党,干扰人才选拔。曹丕继任魏王后,由中央委任中正官为各地人才评定等级。这表明九品中正制( )

A.一定时期内加强了中央集权 B.延续了自下而上选官方式

C.标志着古代选官制度的成熟 D.有利于出身低微的人参政

30.西晋的占田制、南朝刘宋的占山护泽令均规定,官员可按品级高低占有数目不等的农田、山地,助长了大土地所有制发展。至隋唐,实行均田制,普遍授田。据此可知,西晋至唐( )

A.自耕农数量存在反复 B.皇权与世族势力互相依赖

C.九品中正制遭到破坏 D.田制改革目的是开发土地

31.魏晋南北朝时,以“竹林七贤”为代表的众多风雅名士常聚集在一起,醉心于有与无、生与死、动与静、圣人有情或无情等形而上的问题的讨论,一时蔚成风气。这反映了( )

A.儒学的主流地位受到冲击 B.经济重心南移推动文化繁荣

C.三教合一的局面开始出现 D.理学形成拥有深厚民间基础

32.从现有文献看,东晋十一位帝王中,明确与僧尼有交往的就有元帝、明帝等八位之多;东晋权力实际掌握者王导与高僧帛尸梨密多罗交往甚厚,琅琊王氏家族中有两名成员出家为僧,其一即为王导之弟释道宝。东晋僧人与统治阶层的交往( )

A.打破了儒学封建社会的正统地位 B.标志着佛教中国化进程基本完成

C.形成了外佛内儒的士族意识形态 D.扩大了佛教对世俗政治的影响力

33.汉武帝时,许昌、薛泽、庄青翟、赵周等为丞相,“皆……娖娖(小心谨慎之意)廉谨,为丞相备员而已,无所能发明功名有著于当世者”,于是设立“中朝”。据此,“中朝”的设立( )

A.主要目的在于强化专制 B.为弥补宰相才干不足

C.为改变频繁换相的局面 D.与“外朝”相互牵制

34.“初谋南迁,恐众心恋旧,乃示为大举,因以胁定群情。外名南伐,其实迁也。旧人怀土,多所不愿, 内惮南征。无敢言者,于是定都洛阳。”这段材料说明的问题包括( )

①孝文帝对迁都的困难估计不足

②北魏王朝的保守势力很强

③孝文帝借南伐之名行迁都之实

④南伐和迁都都有一定阻力

A.①②③ B.②③④ C.①②④ D.②③

35.唐代颜真卿在得知颜杲卿父子英勇就义后,激昂悲愤而写下了这一传世名作《祭侄文稿》(如图),该文稿虽然有不少涂改的墨团,却被誉为“天下第二行书”。这说明( )

A.颜真卿书法造诣臻于完善 B.行书比楷书更具审美功能

C.唐代文化由守成走向创新 D.书法家气节提升作品声誉

二、材料题

37.战国时期,选贤任能是思想家们关注的焦点之一。阅读材料,完成下列要求。

材料一 故尊圣者王,贵贤者霸,敬贤者存, 慢贤者亡,古今一也。(荀子)

立君而尊贤,是贤与君争,其乱甚于无君。(慎于)

材料二 故古者圣王之为政,列德而尚贤。 虽在农与工肆之人,有能则举之。(墨子)

为国之道,食有劳而禄有功。使有能而赏必行,罚必当。(李悝)

(1)指出材料一中两人对“贤”的不同态度,并说明他们目的上的相同之处。(4分)

(2)结合商鞅变法,说明材料二反映的选贤任能主张有何意义。(6分)

38.曾随之谜

材料 在今天湖北境内,中国的传世文献从来没有记载过周代一个叫曾国的诸侯国。1978年,曾侯乙墓的发现却证明历史上湖北的随州确实存在着一个姬姓曾国。史籍中明确记载这一地区只有一个随国,但却从未见随国青铜器出土。文献记载与考古发现的不一致,引发了学者们关于“曾国”和“随国”两个国名关系的争论,有的学者认为曾随为一国,有的学者认为曾国绝不可能是随国。

直到2019年,这场争论才得以平息。考古学家在湖北随州枣树林发现春秋中晚期的曾国墓葬群,出土铜器2000余件,其中铜礼乐器近600件。三组大墓的墓主人分别为曾公求及其夫人渔、曾侯宝及其夫人芈加、曾侯得,三组大墓均出土有编钟,同一墓葬出土带有周文化和楚文化两种不同文化因素的铜鼎。以下为曾侯宝夫人、楚王女儿芈加墓出土的部分文物及其铭文:

(1)考古发现如何解决了“曾随之谜” (2分)

(2)此次考古发现可以印证周代的哪些史实 结合材料加以说明。(8分)

39.宰相制度是中国传统政治中重要的制度之一。阅读下列材料,回答问题。

材料一 中国宰相制度,代不相同,然相因而变,有其趋势,亦有其法则。趋势维何 时代愈前,相权愈重;时代愈后,相权愈轻。法则维何 君主近臣,代起执政,品位既高,退居闲曹是也。

材料二 在中国的政治传统中,君权和官僚制度的关系是一部不断摩擦、不断调整的历史。当官僚制度的机器发展得不符合“君尊臣卑”的要求时,君主便要对这部机器作一次基本的调整。由于相权处在这部机器运转的枢纽地位,因此每一次重大的调整便导致宰相制度的变更。

材料三 从独相.到群相再到兼相,相权逐渐削弱,这既是我国集权体制下政治制度发展变化的突出特征,也是皇权与相权矛盾运动时必然结果。

(1)根据材料一并结合所学知识,概括从秦朝到唐代中国宰相制度的演变情况。(4分)

(2)关于中国宰相制度的论点,哪两则材料是相似的 并阐明其相似的论点。(6分)

参考答案

1.答案:A2.答案:B3.答案:B4.答案:D5.答案:D6.答案:A7.答案:B8.答案:C

9.答案:A10.答案:A11.答案:B12.答案:A13.答案:D14.答案:D15.答案:C

16.答案:D17.答案:C18.答案:B19.答案:B20.答案:A21.答案:C22.答案:C

23.答案:B24.答案:A25.答案:A26.答案:C27.答案:C28.答案:B

29.答案:A30.答案:D31.答案:B32.答案:B33.答案:A34.答案:B

35.答案:A36.答案:A

37.答案:(1)态度:荀子主张贵贤、敬贤,慎子主张尊君轻贤。目的:为君主治国提供用人建议。

(2)意义:墨子和李悝主张用人不论出身,以才能和功劳为用人标准。商鞅变法实行奖励耕织和军功的举措,打破了世卿世禄制度,促进了社会阶层流动,推动了社会进步,使秦国成为当时的强国。

38.答案:(1)在曾国的墓葬中发现了随国的信息,表明曾与随是对同一个诸侯国的不同称呼,解决了考古发现和文献记载不一致的矛盾,填补了文献史料中对曾国记载的空白。

(2)西周实行宗法制和分封制。由编钟铭文可知,曾国是西周时期分封到随州的诸侯国。西周礼乐文明得到继承和传播。由曾国墓葬群出土的铜礼乐器及带有两种不同文化因素的铜鼎可知,曾国继承和传播了西周的礼乐文明,使不同地区的文化逐渐融合。春秋时期华夏认同的观念已经形成。编钟及其铭文“禹”和“夏”的发掘与释读,表明曾国对“禹”和“夏”的认同。

39.答案:(1)演变情况:秦代三公九卿制下丞相协助皇帝处理政务;汉武帝后,宰相的职权转到尚书台;魏晋至隋唐时期,三省六部制趋于成熟,相权弱化;北宋设三司使、枢密院和参知政事分割相权;明代废丞相、设内阁,宰相制度不复存在。

(2)材料一与材料三相似。论点:相权不断弱化。材料二与材料三相似。论点:皇权与相权间的矛盾导致宰相制度的变更,并且相权不断弱化。

同课章节目录