老山界

图片预览

文档简介

(共34张PPT)

课前热身

朗诵及背诵长征诗词,讲述长征故事,概括长征精神。

老山界

陆定一

为自由而战的人,人们将永远记住你们!

老山界是当年红军长征途中翻越的第一座大山。其主峰海拔2141.5米,为华南第一高峰,素有“五岭极顶,华南之颠”之美誉。

1934年12月,中央红军在湘江与国民党军队经过惨烈的激战,损失惨重,退入了山高路险的猫儿山,开始了翻越老山界的艰难历程。毛泽东、周恩来、邓小平、朱德、叶剑英等一代革命伟人率中央红军三军团、中央军委纵队、后卫五军团、八军团日夜兼程翻越老山界。

时代背景

你预习了吗?

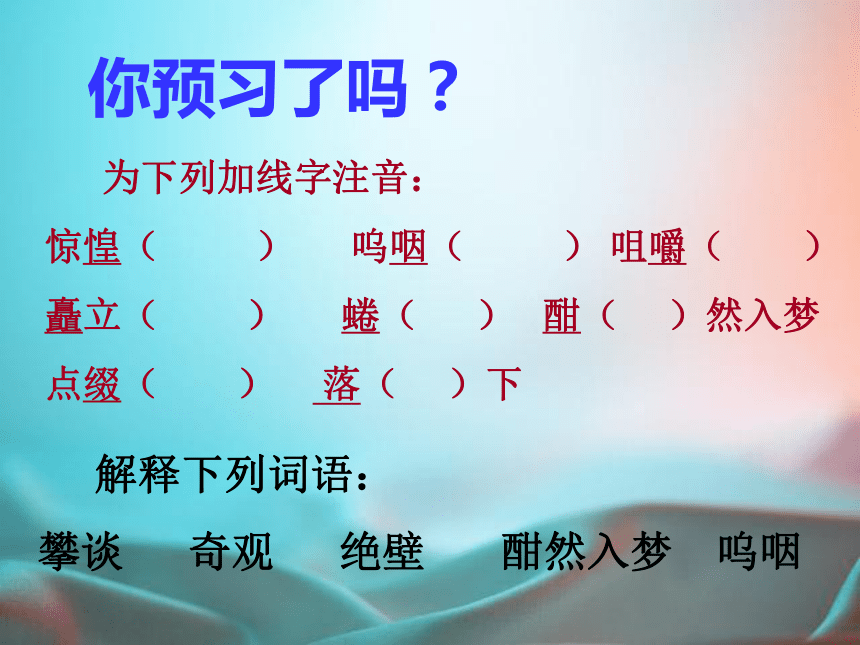

为下列加线字注音:

惊惶( ) 呜咽( ) 咀嚼( )

矗立( ) 蜷( ) 酣( )然入梦

点缀( ) 落( )下

解释下列词语:

攀谈 奇观 绝壁 酣然入梦 呜咽

整体感知文章,用一句话概括故事内容。

红军长征途中翻越老山界。

探究学习

1、写文章首先得有条有理、顺序清楚。本文以什么为顺序呢?

有什么好处?

时间变化、地点转移(顺叙)

2、在文中勾画出表明时间、地点的词句。

时间 地点 人物 活动

第

一

天

下午

天黑

夜里

半夜

第

二

天 黎明以后

下午

瑶民家

瑶家大嫂

攀谈,宣传红军政策,使瑶民理解了红军。

山脚下

红军战士

准备爬山

半山腰

红军战士

夜行军

山路上

红军战士

半夜露宿

雷公岩

红军战士、医务人员

翻越雷公岩

山顶

红军战士

任务完成,征服老山界

理清结构层次

1、记叙一件事,文章结构一般如何安排?

交代起因,记叙经过,说明结局。

2、本文是不是这样安排的呢?划分结构层次

三部分

一、交代决定翻越老山界(1)。

二、记叙翻越老山界的经过(2—33段)。

三、说明翻越老山界的意义(34段)。

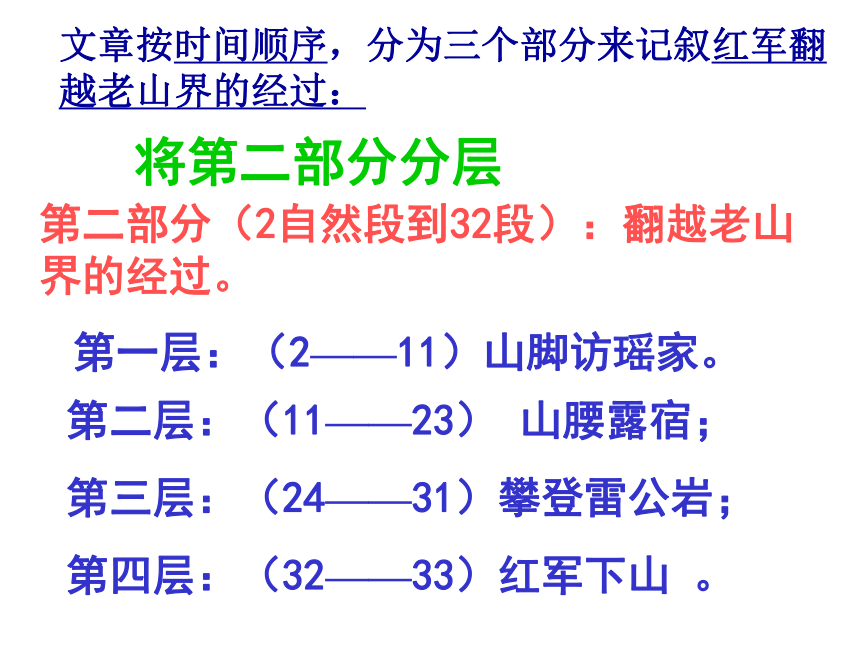

文章按时间顺序,分为三个部分来记叙红军翻越老山界的经过:

第二部分(2自然段到32段):翻越老山界的经过。

第一层:(2——11)山脚访瑶家。

第二层:(11——23) 山腰露宿;

第三层:(24——31)攀登雷公岩;

第四层:(32——33)红军下山 。

将第二部分分层

细读品味

1、老山界是一座难翻的山。其“难”表现在哪些方面呢? 在课文中勾画出有关的句子来。

走路难

睡觉难

吃饭难

处境难

细读品味

2、面对这般重重困难,我们的红军战士是如何对待的呢?表现了红军战士怎样的思想性格?

打趣逗笑、奋勇登山。

酣然入梦、观赏夜景。

鼓着勇气、继续前进。

毫不畏惧、嘲笑敌机 。

走路难

睡觉难

吃饭难

处境难

中心思想

本文具体的记叙了长征途中红军翻越老山界的经过,表现红军不怕困难、艰苦奋斗的顽强的意志和革命乐观主义精神 。

1、 课文写红军翻越老山界,为什么用了不少笔墨写有关瑶民大嫂的事?

2、哪些词语在文中反映了她思想感情变化的过程?

3、它的思想感情经历了怎样一个过程

4、为什么会有这样的变化

研读第一层,思考:

瑶民原来受反动军阀的欺压,对反动军队怕透了,听说部队过境,男人“按照习惯”躲藏起来,因此,红军只遇到大嫂母女俩。一开始,她看到红军,非常惊惶。经过攀谈,她才知道红军是穷人的队伍,在红军战士面前诉苦时,她哭了。当红军把“够吃三天的粮食”送给她时,她“欢喜”的接受了。

它的思想感情经历了一个从害怕“队伍”到被谈话所打动,再到因红军的关心而感到高兴的过程.这个过程,显示了红军是为人民谋福利的军队。说明红军不但是战斗队,也是宣传队和播种机。表现红军对瑶民的关心,纪律的严明和瑶民对红军的支持帮助。从一个侧面丰富了课文的中心意思.

细读品味

1、本文把红军战士的顽强意志和乐观刻画得具体形象,靠的是生动的描写。你能揣摩出来吗?

提示:行动、语言、场面、景物

研读第二层,思考:

精彩段落欣赏

场面描写: “之”字奇观 1、作者是怎样描绘这一奇观的?

2、 怎样理解第一段描写中的“火把排成许多‘之’字形与星光连接起来,是一种生平没见过的“奇观”?

3、“奇观”在句中突出了作者怎样的思想感情? 这样描写表现了红军战士的什么精神?

“之”字形说明山路曲折,迂回;火把与星光连接,写山势之高;表现了老山界的险峻,而“许多”一词,既说明山路的曲折和陡峭,又说明有成千上万的红军战士在攀登。人、夜色、高山交织在一起,组成了瑰丽、壮观的景象。

“奇观”一词表现出这一景象的奇特罕见,烘托出红军英勇豪迈的乐观主义英雄气魄。

“奇观”本来是指自然界奇特罕见的景观或景象。

4、13段描写了红军夜晚爬山的“奇观”,19段为什么还要继续描写红军爬山的景象?删去这段描写行不行?

不能删。这段描写是前段夜景的补充,它通过作者的动作和感受(“一步一步的上去”“向上看……向下看”)写活了红军夜晚攀登老山界这一壮丽、宏伟的奇观,反映了红军战胜困难的信心和决心。

“一步一步”包含每一步都走得很小心,很艰难的意思,进一步写出了山势的险峻陡峭。

2、描写景物要注意观察景物的立足点和角度。课文第一次写火把,立足点在——,观察角度是仰视;第二次写火把,立足点在——,观察角度是既有( )视,又有( )视。

小结

精彩段落欣赏

景物描写:半夜醒来观赏夜景(所见所闻)

(1)“见”主要写了哪些景物?以什么为序?用了哪些修辞手法?

(2)所“见”景象给人什么感受?“闻”突出了什么特点?

星星、山峰、山谷(自上而下、由远及近);

比喻、拟人、排比

庄严、奇伟。 寂静

精彩段落欣赏

(3)可作者描写的却是各种“声响”,这不是自相矛盾吗?

(4)这些声音有何特点?采用什么修辞方法写出。

(5)这段景物描写对表现中心意思有何作用?

不矛盾,以动写静,以声衬静,角度巧,效果好。

远、近、大、细; 比喻、拟人、排比

细腻地描写了露宿山腰半夜行开始的所见所闻所感,表现了征途生活的艰辛,而作者对景物所流露出的欣赏情趣,又体现了红军战士豪迈乐观的精神。

精彩段落欣赏

(6)文章从哪些不同的角度来写景的?

触觉、视觉、听觉。

(7)、四个比喻排比句的顺序能否颠倒?

(8)、文中“逼、刺、卷、蜷”等动词有什么表达作用?

前两个用动物设喻,后两个用水流设喻,两组在声音方面都是一小一大,表现了听觉上或小火大的两种“不可捉摸”的感觉。如果调换就不能表现听觉上的矛盾感觉。

这几个动词,贴切细腻的描写了冻醒后寒冷的感觉。

大自然的夜景是那样美妙,星星好像宝石缀在夜幕上。

“缀”字传神而又具立体感,好像人工装点在上面似的,突出夜之深、景之美,表现了作者的乐观主义精神和感受自然景色的丰富情感。

用巨人矗立比喻眼前的山峰;用一口井比喻山谷,既突出了山势的险峻和连绵,又暗示了红军的艰难处境。“矗立”,形象的说明困难像拦路虎阻挡在面前,但是直立、高耸的老山界阻挡不了红军北上抗日的决心,也改变不了他们的长征必胜的信念。

6、 “极远的又是极近的,极洪大的又是极细切的,像春蚕在咀嚼桑叶,像野马在平原上奔驰,像山泉在呜咽,像波涛在澎湃。” 用了什么修辞手法 写出了作者怎样的感受

比喻、排比。形象生动的描绘出瑰丽的山色夜景。

“像春蚕在咀嚼桑叶”写连续不断的细微声音,比喻战士们轻细的话语声,说明战士们被冻醒次数之多;“野马奔驰”写半夜山风之大,又喻寒风刺骨;“山泉呜咽”用拟人化手法喻山泉时断时续又暗指山势崎岖;“波涛澎湃”形容林木被风刮动的声音。人声和大自然的声音交织在一起,烘托出夜色之深,夜景之美,透露出勃勃生机,洋溢着革命乐观主义精神。

1、一共用了几组比喻?作用是什么?

七组:把星星比作宝石 、把山峰比作巨人、把山谷比作井、把声音比作春蚕咀嚼桑叶、比作野马奔驰,比作山泉呜咽,比作波涛澎湃。

反复的运用比喻非常形象的写出山景之美,表现红军战士的乐观情怀。

小结

3、这部分运用了对比手法,找出来并说明运用对比的作用。

把山路不适合睡觉和战士们的酣然入睡作对比。

把战士们艰苦的行军、夜宿和壮丽的景色作对比。

在对比之中突出了红军顽强的意志,乐观的情怀。

小结

在“半夜露宿”这一部分,作者交代说战士们是“横着心躺下去”,但又说“一会儿就酣然入睡了”,这两者是否矛盾?

“横着心”说明战士们不怕困难,不怕死的英雄气概,又说明红军严明的组织纪律性 。“一会儿就酣然入睡了”既说明战士们太疲劳了,又写出了他们置生死于度外、从容镇定、坦然的襟怀。

1、怎样理解24段“抢了一碗吃”?

这里有“抢先”“争先”的意思。并没有互相争夺之意。为了说明吃饭的迅速,形象地表现红军战士为了完成爬山任务而抓紧时间吃饭的动人场面。

研读第三层,思考:

2、 次日黎明攀越雷公岩时,作者记述了红军战士相互鼓励、相互帮助的场景。为什么要特别强调“医务人员中的女同志们英勇得很”?

“英勇得很”是由衷的赞叹,她们在行军中有着慰问、帮助、看护和自己翻山的多重任务,所以需要双倍的勇气。作者这一赞叹,抒发了红军战士的豪情。

“叹息”这里指飞机发出的声音,是一种拟人化的说法,既表现了敌人飞机对红军战士的无奈,又表现了国民党士兵对打内战的极端不满。

3、 “远远地还听见敌人飞机的叹息,大概是在叹息自己的命运:为什么不到抗日的战线上去显显身手呢?”说说这句话中“叹息”一词的表达效果。

最后一次描写的景物是下山途中所见,景物的特点是什么?表达了作者怎样的心情?

景色明朗、清新。

表达了克服困难后的愉快,表现战士们欢畅、轻松的心情,集中展现了一种前景光明的意境。

研读第四层,思考:

拓展延伸

如何面对人生道路上的艰难险阻,你从红军战士身上得到了哪些启示?

(坚强、豁达、乐观、自信)

写一写

写寂静,可以以静写静,也可以以声写静。这篇课文既说“寂静”,又说“耳朵里有不可捉摸的声响”,正是以声写静。恰恰因为静极了,才听到一般听不到的声音;恰恰因为听到了一般听不到的声音,才说明实在是静极了。你在生活中曾有这样的感受吗?试用一二百字写出来,练习用比喻。

课前热身

朗诵及背诵长征诗词,讲述长征故事,概括长征精神。

老山界

陆定一

为自由而战的人,人们将永远记住你们!

老山界是当年红军长征途中翻越的第一座大山。其主峰海拔2141.5米,为华南第一高峰,素有“五岭极顶,华南之颠”之美誉。

1934年12月,中央红军在湘江与国民党军队经过惨烈的激战,损失惨重,退入了山高路险的猫儿山,开始了翻越老山界的艰难历程。毛泽东、周恩来、邓小平、朱德、叶剑英等一代革命伟人率中央红军三军团、中央军委纵队、后卫五军团、八军团日夜兼程翻越老山界。

时代背景

你预习了吗?

为下列加线字注音:

惊惶( ) 呜咽( ) 咀嚼( )

矗立( ) 蜷( ) 酣( )然入梦

点缀( ) 落( )下

解释下列词语:

攀谈 奇观 绝壁 酣然入梦 呜咽

整体感知文章,用一句话概括故事内容。

红军长征途中翻越老山界。

探究学习

1、写文章首先得有条有理、顺序清楚。本文以什么为顺序呢?

有什么好处?

时间变化、地点转移(顺叙)

2、在文中勾画出表明时间、地点的词句。

时间 地点 人物 活动

第

一

天

下午

天黑

夜里

半夜

第

二

天 黎明以后

下午

瑶民家

瑶家大嫂

攀谈,宣传红军政策,使瑶民理解了红军。

山脚下

红军战士

准备爬山

半山腰

红军战士

夜行军

山路上

红军战士

半夜露宿

雷公岩

红军战士、医务人员

翻越雷公岩

山顶

红军战士

任务完成,征服老山界

理清结构层次

1、记叙一件事,文章结构一般如何安排?

交代起因,记叙经过,说明结局。

2、本文是不是这样安排的呢?划分结构层次

三部分

一、交代决定翻越老山界(1)。

二、记叙翻越老山界的经过(2—33段)。

三、说明翻越老山界的意义(34段)。

文章按时间顺序,分为三个部分来记叙红军翻越老山界的经过:

第二部分(2自然段到32段):翻越老山界的经过。

第一层:(2——11)山脚访瑶家。

第二层:(11——23) 山腰露宿;

第三层:(24——31)攀登雷公岩;

第四层:(32——33)红军下山 。

将第二部分分层

细读品味

1、老山界是一座难翻的山。其“难”表现在哪些方面呢? 在课文中勾画出有关的句子来。

走路难

睡觉难

吃饭难

处境难

细读品味

2、面对这般重重困难,我们的红军战士是如何对待的呢?表现了红军战士怎样的思想性格?

打趣逗笑、奋勇登山。

酣然入梦、观赏夜景。

鼓着勇气、继续前进。

毫不畏惧、嘲笑敌机 。

走路难

睡觉难

吃饭难

处境难

中心思想

本文具体的记叙了长征途中红军翻越老山界的经过,表现红军不怕困难、艰苦奋斗的顽强的意志和革命乐观主义精神 。

1、 课文写红军翻越老山界,为什么用了不少笔墨写有关瑶民大嫂的事?

2、哪些词语在文中反映了她思想感情变化的过程?

3、它的思想感情经历了怎样一个过程

4、为什么会有这样的变化

研读第一层,思考:

瑶民原来受反动军阀的欺压,对反动军队怕透了,听说部队过境,男人“按照习惯”躲藏起来,因此,红军只遇到大嫂母女俩。一开始,她看到红军,非常惊惶。经过攀谈,她才知道红军是穷人的队伍,在红军战士面前诉苦时,她哭了。当红军把“够吃三天的粮食”送给她时,她“欢喜”的接受了。

它的思想感情经历了一个从害怕“队伍”到被谈话所打动,再到因红军的关心而感到高兴的过程.这个过程,显示了红军是为人民谋福利的军队。说明红军不但是战斗队,也是宣传队和播种机。表现红军对瑶民的关心,纪律的严明和瑶民对红军的支持帮助。从一个侧面丰富了课文的中心意思.

细读品味

1、本文把红军战士的顽强意志和乐观刻画得具体形象,靠的是生动的描写。你能揣摩出来吗?

提示:行动、语言、场面、景物

研读第二层,思考:

精彩段落欣赏

场面描写: “之”字奇观 1、作者是怎样描绘这一奇观的?

2、 怎样理解第一段描写中的“火把排成许多‘之’字形与星光连接起来,是一种生平没见过的“奇观”?

3、“奇观”在句中突出了作者怎样的思想感情? 这样描写表现了红军战士的什么精神?

“之”字形说明山路曲折,迂回;火把与星光连接,写山势之高;表现了老山界的险峻,而“许多”一词,既说明山路的曲折和陡峭,又说明有成千上万的红军战士在攀登。人、夜色、高山交织在一起,组成了瑰丽、壮观的景象。

“奇观”一词表现出这一景象的奇特罕见,烘托出红军英勇豪迈的乐观主义英雄气魄。

“奇观”本来是指自然界奇特罕见的景观或景象。

4、13段描写了红军夜晚爬山的“奇观”,19段为什么还要继续描写红军爬山的景象?删去这段描写行不行?

不能删。这段描写是前段夜景的补充,它通过作者的动作和感受(“一步一步的上去”“向上看……向下看”)写活了红军夜晚攀登老山界这一壮丽、宏伟的奇观,反映了红军战胜困难的信心和决心。

“一步一步”包含每一步都走得很小心,很艰难的意思,进一步写出了山势的险峻陡峭。

2、描写景物要注意观察景物的立足点和角度。课文第一次写火把,立足点在——,观察角度是仰视;第二次写火把,立足点在——,观察角度是既有( )视,又有( )视。

小结

精彩段落欣赏

景物描写:半夜醒来观赏夜景(所见所闻)

(1)“见”主要写了哪些景物?以什么为序?用了哪些修辞手法?

(2)所“见”景象给人什么感受?“闻”突出了什么特点?

星星、山峰、山谷(自上而下、由远及近);

比喻、拟人、排比

庄严、奇伟。 寂静

精彩段落欣赏

(3)可作者描写的却是各种“声响”,这不是自相矛盾吗?

(4)这些声音有何特点?采用什么修辞方法写出。

(5)这段景物描写对表现中心意思有何作用?

不矛盾,以动写静,以声衬静,角度巧,效果好。

远、近、大、细; 比喻、拟人、排比

细腻地描写了露宿山腰半夜行开始的所见所闻所感,表现了征途生活的艰辛,而作者对景物所流露出的欣赏情趣,又体现了红军战士豪迈乐观的精神。

精彩段落欣赏

(6)文章从哪些不同的角度来写景的?

触觉、视觉、听觉。

(7)、四个比喻排比句的顺序能否颠倒?

(8)、文中“逼、刺、卷、蜷”等动词有什么表达作用?

前两个用动物设喻,后两个用水流设喻,两组在声音方面都是一小一大,表现了听觉上或小火大的两种“不可捉摸”的感觉。如果调换就不能表现听觉上的矛盾感觉。

这几个动词,贴切细腻的描写了冻醒后寒冷的感觉。

大自然的夜景是那样美妙,星星好像宝石缀在夜幕上。

“缀”字传神而又具立体感,好像人工装点在上面似的,突出夜之深、景之美,表现了作者的乐观主义精神和感受自然景色的丰富情感。

用巨人矗立比喻眼前的山峰;用一口井比喻山谷,既突出了山势的险峻和连绵,又暗示了红军的艰难处境。“矗立”,形象的说明困难像拦路虎阻挡在面前,但是直立、高耸的老山界阻挡不了红军北上抗日的决心,也改变不了他们的长征必胜的信念。

6、 “极远的又是极近的,极洪大的又是极细切的,像春蚕在咀嚼桑叶,像野马在平原上奔驰,像山泉在呜咽,像波涛在澎湃。” 用了什么修辞手法 写出了作者怎样的感受

比喻、排比。形象生动的描绘出瑰丽的山色夜景。

“像春蚕在咀嚼桑叶”写连续不断的细微声音,比喻战士们轻细的话语声,说明战士们被冻醒次数之多;“野马奔驰”写半夜山风之大,又喻寒风刺骨;“山泉呜咽”用拟人化手法喻山泉时断时续又暗指山势崎岖;“波涛澎湃”形容林木被风刮动的声音。人声和大自然的声音交织在一起,烘托出夜色之深,夜景之美,透露出勃勃生机,洋溢着革命乐观主义精神。

1、一共用了几组比喻?作用是什么?

七组:把星星比作宝石 、把山峰比作巨人、把山谷比作井、把声音比作春蚕咀嚼桑叶、比作野马奔驰,比作山泉呜咽,比作波涛澎湃。

反复的运用比喻非常形象的写出山景之美,表现红军战士的乐观情怀。

小结

3、这部分运用了对比手法,找出来并说明运用对比的作用。

把山路不适合睡觉和战士们的酣然入睡作对比。

把战士们艰苦的行军、夜宿和壮丽的景色作对比。

在对比之中突出了红军顽强的意志,乐观的情怀。

小结

在“半夜露宿”这一部分,作者交代说战士们是“横着心躺下去”,但又说“一会儿就酣然入睡了”,这两者是否矛盾?

“横着心”说明战士们不怕困难,不怕死的英雄气概,又说明红军严明的组织纪律性 。“一会儿就酣然入睡了”既说明战士们太疲劳了,又写出了他们置生死于度外、从容镇定、坦然的襟怀。

1、怎样理解24段“抢了一碗吃”?

这里有“抢先”“争先”的意思。并没有互相争夺之意。为了说明吃饭的迅速,形象地表现红军战士为了完成爬山任务而抓紧时间吃饭的动人场面。

研读第三层,思考:

2、 次日黎明攀越雷公岩时,作者记述了红军战士相互鼓励、相互帮助的场景。为什么要特别强调“医务人员中的女同志们英勇得很”?

“英勇得很”是由衷的赞叹,她们在行军中有着慰问、帮助、看护和自己翻山的多重任务,所以需要双倍的勇气。作者这一赞叹,抒发了红军战士的豪情。

“叹息”这里指飞机发出的声音,是一种拟人化的说法,既表现了敌人飞机对红军战士的无奈,又表现了国民党士兵对打内战的极端不满。

3、 “远远地还听见敌人飞机的叹息,大概是在叹息自己的命运:为什么不到抗日的战线上去显显身手呢?”说说这句话中“叹息”一词的表达效果。

最后一次描写的景物是下山途中所见,景物的特点是什么?表达了作者怎样的心情?

景色明朗、清新。

表达了克服困难后的愉快,表现战士们欢畅、轻松的心情,集中展现了一种前景光明的意境。

研读第四层,思考:

拓展延伸

如何面对人生道路上的艰难险阻,你从红军战士身上得到了哪些启示?

(坚强、豁达、乐观、自信)

写一写

写寂静,可以以静写静,也可以以声写静。这篇课文既说“寂静”,又说“耳朵里有不可捉摸的声响”,正是以声写静。恰恰因为静极了,才听到一般听不到的声音;恰恰因为听到了一般听不到的声音,才说明实在是静极了。你在生活中曾有这样的感受吗?试用一二百字写出来,练习用比喻。

同课章节目录

- 第一单元

- 一 七律·长征

- 二 《长征组歌》两首

- 三 老山界

- 四 草

- 五 《长征》节选

- 诵读欣赏

- 第二单元

- 六 枣核

- 七 最后一课

- 八 始终眷恋着祖国

- 九 古诗四首(春望、泊秦淮、十一月四日风雨大作、过

- 十 晏子使楚

- 诵读欣赏

- 第三单元

- 十一 背影

- 十二 甜甜的泥土

- 十三 人琴俱亡

- 十四 我的母亲

- 十五 父母的心

- 诵读欣赏

- 第四单元

- 十六 小石潭记

- 十七 记承天寺夜游

- 十八 阿里山纪行

- 十九 美丽的西双版纳

- 二十 蓝蓝的威尼斯

- 诵读欣赏

- 第五单元

- 二十一 苏州园林

- 二十二 都市精灵

- 二十三 幽径悲剧

- 二十四 明天不封阳台

- 二十五 治水必躬亲

- 诵读欣赏

- 第六单元

- 二十六 从小就要爱科学

- 二十七 在太空中理家

- 二十八 奇妙的克隆

- 二十九 送你一束转基因花

- 三十 师生自荐课文

- 诵读欣赏