《老山界》导学案

图片预览

文档简介

《老山界》导学案

陆定一

(第一课时)

一、学习目标:

1、理解课文的思想内容,感受长征的革命传统;

2、学习课文按时间变化和地点转移安排文章层次的特点;

二、预习检测:

1、读准字音、理解重点词语的含义。

惊惶(huǎng)苛(kē)捐杂税 缴(jiǎo)点缀(zhuì)酣(hān)然入梦 蜷(quán) 呜咽(yè) 咀嚼(jué ) 盛饭( chéng ) 落得很远( là )

2、解释下列词语:

惊惶:惊慌,恐惧。

苛捐杂税:指当时反动政府强迫老百姓上缴的各种税费。

缴:①交纳,交付,缴公粮。②迫使交出:缴了敌人的械。

攀谈:本文是找些话题与他人交谈的意思。

酣然入梦:甜美、畅快地入睡。

蜷:弯曲。

呜咽:本文中形容凄切的水声。

3、老山界介绍:

瑶山,又名越城岭,土名老山界,在中国广西壮族自治区东北部桂林市境内(资源县,兴安县,龙胜县,灵川县交界之地)和湖南省边境上。南岭之一。古称始安岭、临源岭、全义岭。东北-西南走向。长约200千米。为花岗岩断块山。南面主峰猫儿山,号称“华南第一峰”,最高海拔2142米,北面主峰真宝顶,海拔2123米。

4、填空: 陆定一(1906-1996),中国无产阶级革命家。江苏无锡人。1925年加入中国共产党。1926年毕业于上海交通大学。1927年起担任共青团中央宣传部长、共青团驻少共国际代表。长征时,在红军第一方面军“红章”纵队政治宣传部工作,后任红军总政治部宣传部长。建国后,是中共第八届中共中央政治局候补委员、第十一届中央委员,第十二届、十三届中顾委常委。

三、学习指导:

(一)整体感知课文,回答下边问题:

1、整体感知文章,用一句话概括故事内容。

答: 红军长征途中翻越老山界。

2、写文章首先得有条有理、顺序清楚。本文以什么为顺序呢?

答: 时间变化、地点转移

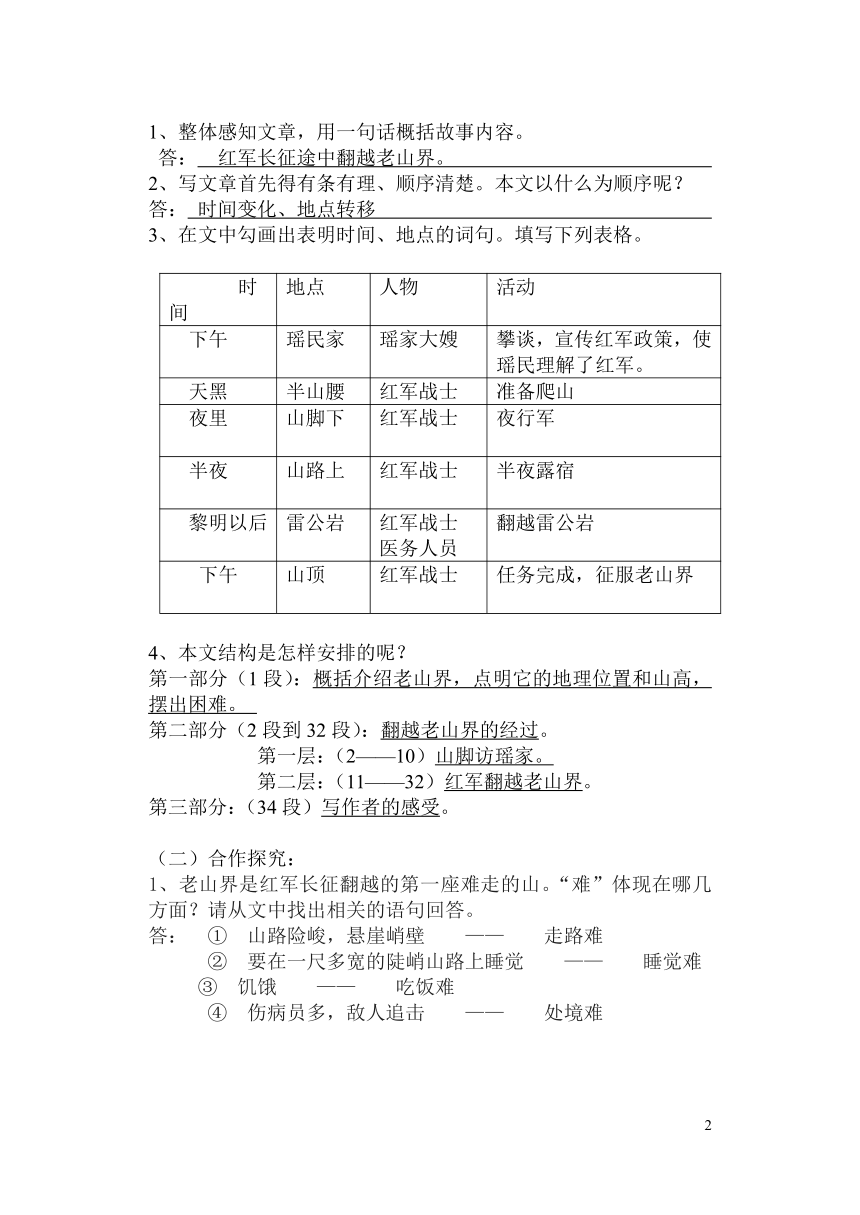

3、在文中勾画出表明时间、地点的词句。填写下列表格。

时间 地点 人物 活动

下午 瑶民家 瑶家大嫂 攀谈,宣传红军政策,使瑶民理解了红军。

天黑 半山腰 红军战士 准备爬山

夜里 山脚下 红军战士 夜行军

半夜 山路上 红军战士 半夜露宿

黎明以后 雷公岩 红军战士 医务人员 翻越雷公岩

下午 山顶 红军战士 任务完成,征服老山界

4、本文结构是怎样安排的呢?

第一部分(1段):概括介绍老山界,点明它的地理位置和山高,摆出困难。

第二部分(2段到32段):翻越老山界的经过。

第一层:(2——10)山脚访瑶家。

第二层:(11——32)红军翻越老山界。

第三部分:(34段)写作者的感受。

(二)合作探究:

1、老山界是红军长征翻越的第一座难走的山。“难”体现在哪几方面?请从文中找出相关的语句回答。

答: ① 山路险峻,悬崖峭壁 —— 走路难

② 要在一尺多宽的陡峭山路上睡觉 —— 睡觉难

③ 饥饿 —— 吃饭难

④ 伤病员多,敌人追击 —— 处境难

2、面对困难,红军战士以什么态度面对,是如何克服的,体现了红军战士的什么精神?(可用文中语句回答)

答:面对走路难,红军打趣逗笑、奋勇登山。

面对睡觉难,红军酣然入梦、观赏夜景。

面对吃饭难 ,红军鼓着勇气、继续前进。

面对处境难,红军毫不畏惧、嘲笑敌机。

表现了红军战士不怕艰难险阻的顽强意志和革命乐观主义精神。

(三)主题思想:

本文真实、生动地叙述了红军翻越老山界的全过程,写出了在中国共产党领导下的工农红军不怕困难、艰苦奋斗的坚强意志和革命乐观主义精神。

四、当堂训练:

(一)基础训练:

1、给下列加点的字注音。(难度系数☆☆)

点缀( ) 呜咽( ) 酣然入梦( )

咀嚼( ) 盛饭( ) 落得很远( )

2、根据你对课文的理解,从句中括号内选择最恰当的词语,填到句中空缺的横线上。(难度系数☆☆)

①她拿出仅有的 (A。一点B。一袋C。一碗)米,放在房中间木头架成的一个灶上煮粥。

②她的房子和篱笆都是枯竹编成的,我们 (A。害怕B。担心C。生怕)有人拆下来当火把点,就写了几条标语,用米汤贴在外面显眼的地方。

③肚子很饿,气力不够,但是必须 (A。凭着B。鼓着C。靠着)勇气前进。

④难翻的老山界被我们这样 (A。沉重B。笨重C。繁重)的队伍战胜了。

3、选出与加点词含义相同的词所在的句子。(难度系数☆☆)

①准会疼死人。( )

A.不准他来。 B.钟走得不准。

C.以此为准。 D.这几道题十分钟准能做好。

②我已经落得很远了。

A.反而落个不是。 B.这里落了两个字。

C.谁也不愿落在后面。 D.他们两个落伍了。

4、下列语句语意明确,没有语病的一项是: ( )(难度系数☆☆)

A. 坚定的意志,是一个人在事业上成败的关键。

B. 中学时期打下的坚实的基础知识,使他的大学学习生活很轻松。

C. 我们完成了任务,把一个坚强的意志灌输到整个纵队每个人心中,饥饿,疲劳甚至受伤的痛苦都被这个意志克服了。

D. 十年间,图书年出版品种增加了一倍多,而总印数基本持平,说明图书的平均数下降了一倍多。

5、下列对课文内容分析理解有误的一项是( )。(难度系数☆☆☆)

A.《老山界》按时间顺序记叙了一昼夜内所发生的事情,真实、生动地叙述了党领导下的工农红军翻越老山界的全过程。

B.“我们决定要爬一座三十里高的瑶山,地图上叫越城岭,土名叫老山界。”文章开头就点出“三十里高”,说明山势高峻,暗示翻越艰难。

C.《老山界》中有不少篇幅写红军战士与瑶民攀谈的情节,这和课文的中心事件“翻越老山界”联系不大。

D.“远远地还听见敌人飞机的叹息,大概是在叹息自己的命运”。这句话有一定的讽刺效果,点出了红军长征北上抗日的背景,也含蓄地表明国民党军队的一些下层官兵不愿意充当炮灰,希望抗日的心愿。

(二)阅读训练

在“之”字拐的路上一步一步地上去。向上看,火把在头顶上一点点排到天空;向下看,简直是绝壁,火把照着人的脸,就在脚底下。

走了半天,忽然前面又走不动了。传来的话说,前面又有一段路在峭壁上,马爬不上去。又等了一点多钟,传下命令来说,就在这里睡觉,明天一早登山。

就在这里睡觉?怎么行呢?下去到竹林里睡是不可能的。但就在路上睡么?路只有一尺来宽,半夜里一个翻身不就骨碌下去了么?而且路上的石头又非常不平,睡一晚准会疼死人。

但这是没有办法的,只得裹一条毯子,横着心躺下去。因为实在太疲倦,一会儿就酣然入梦了。

半夜里,忽然醒来,才觉得寒气逼人,刺入肌骨,浑身打着颤。把毯子卷得更紧些,把身子蜷起来,还是睡不着。天上闪烁的星星好像黑色幕上缀着的宝石,它跟我们这样地接近哪!黑的山峰像巨人一样矗立在面前。四围的山把这山谷包围得像一口井。上边和下边有几堆火没有熄;冻醒了的同志们围着火堆小声地谈着话。除此以外,就是寂静。耳朵里有不可捉摸的声响,极远的又是极近的,极洪大的又是极细切的,( ),( ),( ),( )。不知什么时候又睡着了。

黎明的时候被人推醒,说是准备出发。山下有人送饭上来,不管三七二十一,抢了一碗就吃。

1.“在“之”字拐的路上”,红军战士为什么非要“一步一步地”才能上去,而不能三步并作两步?

答: 。

2.“黑的山峰像巨人一样矗立在面前。四围的山把这山谷包围得像一口井。”这两句运用了何种修辞手法?写出了怎样的山势?这样写能表现红军的什么精神?

答: 。

3.将下列四个句子的序号,按原文顺序依次填在文中的括号内。

A.像波涛在澎湃 B。像野马在平原上奔驰

C.像山泉在呜咽 D。像春蚕在咀嚼桑叶

4.文中写了“除此以外,就是寂静”后,又描写了复杂的声响,对此正确的理解是( )

A.是作者的想象和夸张。 B。是红军战士的幻觉。

C.用复杂的声响反衬山间深夜的寂静。 D。前后矛盾。

5.“山下有人送饭上来,不管三七二十一,抢了一碗就吃。”这句话中“抢”是否说红军吃饭时相互争夺?用在这里有什么作用?

答: 。

6.学了本文之后,对照你自己,谈谈红军战士身上有哪一种人格精神魅力最能吸引你、打动你?

答: 。

参考答案:

一、基础训练:

1。zhuì yè hān jué chéng là 2。①A②C③B④B3。①D②C4。C5。C

二、阅读训练:

1.“一步一步”包含着一步就是一步,不可跨跳,每一步都很小心、艰难的意思,这里通过红军战士行军的谨慎和行军速度慢,来衬托老山界的陡峭和险峻。2.比喻的修辞方法,写出了山势的险峻,这样写能表现红军身处险境而能镇静自若的乐观主义精神。3.DBCA4.C5.“抢”是一个中性词,这里有“抢先”“争先”的意思,并没有互相争夺之意,是为了说明吃饭的速度快。“抢”形象地表现了红军战士为了完成爬山任务而抓紧时间吃饭的动人场面。6.本题是开放题,不设统一答案。可从不怕艰难险阻的顽强意志和革命的乐观主义精神,即红军精神入手。

(第二课时)

一、学习目标:

1、体会文种重要词语的含义,赏析、背诵精彩的语段。

2、理解课文的思想内容,感受长征的革命传统;

二、重点探究:

1、阅读精彩段落欣赏 :场面描写: “之”字奇观

(1)作者是怎样描绘这一奇观的?

答: 火把排成许多‘之’字形与星光连接起来,是一种生平没见过的“奇观”

“之”字形说明山路曲折,迂回;火把与星光连接,写山势之高;表现了老山界的险峻,而“许多”一词,既说明山路的曲折和陡峭,又说明有成千上万的红军战士在攀登。人、夜色、高山交织在一起,组成了瑰丽、壮观的景象。

(2)这样描写表现了红军战士的什么精神

答;烘托出红军英勇豪迈的乐观主义英雄气魄。

2、研读生动描写的段落。学生朗读 “山腰露宿”两段,回答下面问题。

(1)、“横着心”和“酣然入梦”是否矛盾?为什么?

答:不矛盾。“横着心”是因为四周环境恶劣,露宿条件差,战士们为了明天能够继续前进,服从命令就地休息,表现了红军不畏困难的坚强气概。又说明红军严明的组织纪律性 。 “酣然入梦”表现了红军太疲劳,同时也表现了他们置生死于度外的乐观精神,从容镇定、坦然的襟怀。

(2)、作者半夜醒来“见”主要写了哪些景物?以什么为序?用了哪些修辞手法?

答:星星、山峰、山谷(自上而下);比喻、排比

(3)所“见”景象给人什么感受?“闻”突出了什么特点?

答:庄严、奇伟。 寂静

(4)如何理解“耳朵里有不可捉摸的声音,极远的又是极近的,极洪大的又是极细切的”这句话?

答:在深山里,在极静的时候,在半睡半醒之间,确实使人有这种感觉,有的声音,分明来自远方,分明很细切,可是由于静,听起来像是近在咫尺,而且响亮宏大,变化多端容易引起人的种种联想。

(5)如何理解“像山泉在呜咽”这句话?

答:它的原意应该是形容凄切的流水声,这种解释与同篇洋溢的革命乐观主义精神相悖,所以此处取“流水声若断若续”的解释为宜,好像山泉时而流时而止,这样一来,整个革命乐观主义的基调又不至于失去统一。

(6)这些声音有何特点?采用什么修辞方法写出。

答:“像春蚕在咀嚼桑叶”时连续不断的细微声音,比喻战士们轻细的话语声,说明战士们被冻醒次数之多;“野马奔驰”写半夜山风之大,又喻寒风刺骨;“山泉呜咽”用拟人化手法喻山泉时断时续又暗指山势崎岖;“波涛澎湃”形容林木被风刮动的声音。人声和大自然的声音交织在一起,烘托出夜色之深,夜景之美,透露出勃勃生机,洋溢着革命乐观主义精神。(7)这段景物描写对表现中心意思有何作用?

答:红军战士镇定豪迈,英雄主义和乐观主义

3、体会下面横线的词语的意义,它们有何表达作用?

(1) 我们决定要爬一座30里高的瑶山,地图上叫越城岭。

答:瑶山有三十里高说明老山界山势高峻,暗示翻越艰难,为下文红军的不怕困难作了铺垫。

(2)不知道前面为什么走不动,等了好久才走了几步。

答:第2、20节是指因山路难走,队伍被堵住了。

第29节是因又饿又累,极度疲乏而无力再走。

(3)我们完成了任务,把一个坚强的意志灌输到整个纵队每个人心中,饥饿、疲劳甚至受伤的痛苦都被这个意志克服了。

答: 指红军为北上抗日,下定决心,不怕牺牲,排除万难而争取胜利的坚强意志。这是红军长征的思想基础和力量源泉。

(4)远远地听见敌人飞机的叹息,大概是在叹息自己的命运,为什么不到抗日的战线上去显身手呢?

答: 作者用“叹息”一词,拟人化地讽刺了围追红军的反动军队,又用了反问的手法想象出敌军士兵无可奈何、厌恶内战的情绪,进一步衬托出红军北上抗战,不怕远征难的革命豪情。

4、作者在文中细致的描写了翻越老山界的艰难,可是在最后一段,作者又说“老山界的困难,比起这些地方来,还是小得很”。作者这样写的目的是什么?

答:突出长征路途的艰难,也更能突出红军战士的革命英雄主义精神。只要有这种豪迈的精神,再大的困难,也能克服。

三、课堂总结:

本文把红军战士的顽强意志和乐观刻画得具体形象,靠的是生动的描写。也靠运用精到的语言,在字里行间洋溢着对红军战士的赞颂。

三、课外阅读:

阅读下面的记叙文,回答后面的问题。

又临黄河岸

高缨

①不知为什么,每当我看到黄河,眼中常渗出热泪。

②大约是少年时候的记忆老盘旋在我心里吧!那时,日寇的铁蹄践踏着中华大地,俯冲的敌机,飞落的炮弹,爬满火车顶的难民……我被大人们塞进闷死人的车厢,暗夜中逃过黄河。在渭水之滨的山村里,我捏紧小拳头,眼里闪着泪星儿,跟流亡的大学生们学唱那首悲愤的歌:“风在吼,马在叫,黄河在咆哮!……”

③直到建国后,我才第二次看见黄河。火车北上,欢腾地驶过新生的中原。当列车员告诉乘客们,火车就要跨过伟大的黄河的时候,我急忙把前额贴在车窗上,看浩荡的浊流沉着而有力地漫过大地。一瞬间,我的眼睛润湿了,我胸中涌出了那首崇高的歌:“啊,黄河,你是中华民族的摇篮!”

④大前年的秋天,我去访问呼和浩特。好友邀我一道去登大青山。汽车盘旋而上,窗外掠过如花的红叶和挺秀的白桦林。一路上,好友给我说了好些抗日战争时期蒙、汉人民并肩战斗的故事,那昔日的厮杀声和马蹄声,犹在耳边。车停在山巅,他遥指苍莽的土默特平川,深情地说:“看,黄河!”可不,远处不就是我久违的黄河吗?像一根不见首尾的丝带,云中而来,雾中而去,千回万转,把我的无尽思绪缠入过去,引向未来。

⑤去年夏天,我又临黄河岸。不是在北方,而是在四川的若尔盖大草原。

⑥谁都知道,四川省属于长江流域。可粗心的人们不曾留意,这巴山蜀水,却也属黄河的版图。黄河,这万水之父,来自巴颜喀拉山,奔过青海高地,急转直下,轻轻地、轻轻地擦过川西北的边缘。

⑦我来到若尔盖的辖曼牧场,一下车,就央告牧场的同志,快带我去看看黄河。于是备马置鞍,牧场的副场长求吉同志,热心地伴我同行。

⑧马蹄溅溅,踩过一条小溪。前面是一大片数千亩的人工草场,种植着披碱草、燕麦和紫花苜蓿。求吉告诉我,眼下这寂静的草原,也曾有过一番沸腾的景象:为建设美好家园所激奋的牧民们,用拖拉机的队列翻起了亘古沉睡的处女地,播下优良草种,造就了这草原上的草原。正是由于近年来他们狠抓草原建设,牲畜才摆脱了靠天吃草、夏足冬欠的困窘,更快地繁衍起来。

⑨看四处,牧草高及马胸,繁花美似彩毡。这是草原牧民用辛勤的汗水描绘出来的美景。肥美的牧草,让马儿走到这里,也只恋着埋头吃草,却把我们搁在马鞍上。我想着心中的黄河,于是扬起马鞭,马儿跃过沟渠,直奔一带浅山。

⑩求吉先登上山头,他翻身下马,欢叫着对我招手:“快,快来看!”

⑾啊,黄河,我又一次,又一次看到了你!

⑿千里草原上,从天地相接的远方,迂回曲折,慢慢悠悠地走来了黄河。没有奔腾的激浪,没有啸叫的怒涛,安详、舒展而从容不迫。这里河面不过百十来米,两岸像刀削般整齐;那深沉的河水,呈现着淡淡的绿色,清晰地映出白云的影子。黄河,似乎在沉思,在暂时地歇息,在默默地积蓄力量,在期待着明天的奔腾……

⒀是这样的吗?黄河!此时此地,你多像我们中华民族的今天。我们黄河的子孙们,经历了多少苦难和欢欣,黑暗和光明,失败和胜利……空前浩劫的十年,把我们民族的元气几乎耗尽,留下了贫穷、迷惑、创伤和艰辛。哀叹吗?不!那是弱者的声音。我们需要的是智慧的目光,是积淀的力量,是航机起飞前的滑行,是健将跳高前的一顿……正如这黄河的沉思、歇息、积蓄和期待!

⒁沿着黄河岸,我和求吉并辔而行。黄河在草原上流,也在我的心上流着。这沉着而有力的洪流,冲去我胸中的痛苦和哀伤。我不由得昂奋而自豪了。啊,我们伟大的、多难却不败的中华民族呀,纵然是身负贫穷落后的重荷,纵然是一步一个艰辛,但却更加紧密地团结着,凝聚着无尽的力量,坚韧顽强地向着光明、富足,向着最美好的未来走去!

⒂哦,我眼中又渗出了热泪。我心中颤动着昔日和今日的颂歌:啊,黄河,我们祖国的英雄儿女,像你一样的伟大坚强!伟大坚强!

(选自《改革开放30年散文选》,有删改)

1.文中写了作者的三次流泪,表达了不同的情感。阅读文章,填写表格。(4分)

地点 流泪原因 内心情感

第一次 山村里 ① 悲愤痛苦

第二次 火车上 想到祖国获得新生 ②

第三次 黄河岸 ③ ④

2.第⑨段在文中起承上启下的作用。它承接了上文所写的______________________,引起了下文所写的__________________________________________。(4 分)

3.文章中有许多句子写得很精彩,请你从文中自选一句,作简要赏析。(不超过150个字)(5分)

答:________________________________________________________________________

参考答案:

1.答案示例:

①想到国土遭到日寇践踏(人民颠沛流离)②兴奋激动③想到历经磨难的祖国正走向美好未来④昂奋自豪

2.①草原建设取得的可喜成果②看到黄河的情景

3.答案示例:

(黄河)像一根不见首尾的丝带,云中而来,雾中而去,千回万转,把我的无尽思绪缠入过去,引向未来。”作者把黄河比作“不见首尾的丝带”,形象地写出了黄河蜿蜒绵长的流动之形;又用“缠”和“引”将黄河“云中而来,雾中而去,千回万转”之态与对往昔的回忆和对未来的畅想巧妙地结合,表达出作者的无限感慨

9

陆定一

(第一课时)

一、学习目标:

1、理解课文的思想内容,感受长征的革命传统;

2、学习课文按时间变化和地点转移安排文章层次的特点;

二、预习检测:

1、读准字音、理解重点词语的含义。

惊惶(huǎng)苛(kē)捐杂税 缴(jiǎo)点缀(zhuì)酣(hān)然入梦 蜷(quán) 呜咽(yè) 咀嚼(jué ) 盛饭( chéng ) 落得很远( là )

2、解释下列词语:

惊惶:惊慌,恐惧。

苛捐杂税:指当时反动政府强迫老百姓上缴的各种税费。

缴:①交纳,交付,缴公粮。②迫使交出:缴了敌人的械。

攀谈:本文是找些话题与他人交谈的意思。

酣然入梦:甜美、畅快地入睡。

蜷:弯曲。

呜咽:本文中形容凄切的水声。

3、老山界介绍:

瑶山,又名越城岭,土名老山界,在中国广西壮族自治区东北部桂林市境内(资源县,兴安县,龙胜县,灵川县交界之地)和湖南省边境上。南岭之一。古称始安岭、临源岭、全义岭。东北-西南走向。长约200千米。为花岗岩断块山。南面主峰猫儿山,号称“华南第一峰”,最高海拔2142米,北面主峰真宝顶,海拔2123米。

4、填空: 陆定一(1906-1996),中国无产阶级革命家。江苏无锡人。1925年加入中国共产党。1926年毕业于上海交通大学。1927年起担任共青团中央宣传部长、共青团驻少共国际代表。长征时,在红军第一方面军“红章”纵队政治宣传部工作,后任红军总政治部宣传部长。建国后,是中共第八届中共中央政治局候补委员、第十一届中央委员,第十二届、十三届中顾委常委。

三、学习指导:

(一)整体感知课文,回答下边问题:

1、整体感知文章,用一句话概括故事内容。

答: 红军长征途中翻越老山界。

2、写文章首先得有条有理、顺序清楚。本文以什么为顺序呢?

答: 时间变化、地点转移

3、在文中勾画出表明时间、地点的词句。填写下列表格。

时间 地点 人物 活动

下午 瑶民家 瑶家大嫂 攀谈,宣传红军政策,使瑶民理解了红军。

天黑 半山腰 红军战士 准备爬山

夜里 山脚下 红军战士 夜行军

半夜 山路上 红军战士 半夜露宿

黎明以后 雷公岩 红军战士 医务人员 翻越雷公岩

下午 山顶 红军战士 任务完成,征服老山界

4、本文结构是怎样安排的呢?

第一部分(1段):概括介绍老山界,点明它的地理位置和山高,摆出困难。

第二部分(2段到32段):翻越老山界的经过。

第一层:(2——10)山脚访瑶家。

第二层:(11——32)红军翻越老山界。

第三部分:(34段)写作者的感受。

(二)合作探究:

1、老山界是红军长征翻越的第一座难走的山。“难”体现在哪几方面?请从文中找出相关的语句回答。

答: ① 山路险峻,悬崖峭壁 —— 走路难

② 要在一尺多宽的陡峭山路上睡觉 —— 睡觉难

③ 饥饿 —— 吃饭难

④ 伤病员多,敌人追击 —— 处境难

2、面对困难,红军战士以什么态度面对,是如何克服的,体现了红军战士的什么精神?(可用文中语句回答)

答:面对走路难,红军打趣逗笑、奋勇登山。

面对睡觉难,红军酣然入梦、观赏夜景。

面对吃饭难 ,红军鼓着勇气、继续前进。

面对处境难,红军毫不畏惧、嘲笑敌机。

表现了红军战士不怕艰难险阻的顽强意志和革命乐观主义精神。

(三)主题思想:

本文真实、生动地叙述了红军翻越老山界的全过程,写出了在中国共产党领导下的工农红军不怕困难、艰苦奋斗的坚强意志和革命乐观主义精神。

四、当堂训练:

(一)基础训练:

1、给下列加点的字注音。(难度系数☆☆)

点缀( ) 呜咽( ) 酣然入梦( )

咀嚼( ) 盛饭( ) 落得很远( )

2、根据你对课文的理解,从句中括号内选择最恰当的词语,填到句中空缺的横线上。(难度系数☆☆)

①她拿出仅有的 (A。一点B。一袋C。一碗)米,放在房中间木头架成的一个灶上煮粥。

②她的房子和篱笆都是枯竹编成的,我们 (A。害怕B。担心C。生怕)有人拆下来当火把点,就写了几条标语,用米汤贴在外面显眼的地方。

③肚子很饿,气力不够,但是必须 (A。凭着B。鼓着C。靠着)勇气前进。

④难翻的老山界被我们这样 (A。沉重B。笨重C。繁重)的队伍战胜了。

3、选出与加点词含义相同的词所在的句子。(难度系数☆☆)

①准会疼死人。( )

A.不准他来。 B.钟走得不准。

C.以此为准。 D.这几道题十分钟准能做好。

②我已经落得很远了。

A.反而落个不是。 B.这里落了两个字。

C.谁也不愿落在后面。 D.他们两个落伍了。

4、下列语句语意明确,没有语病的一项是: ( )(难度系数☆☆)

A. 坚定的意志,是一个人在事业上成败的关键。

B. 中学时期打下的坚实的基础知识,使他的大学学习生活很轻松。

C. 我们完成了任务,把一个坚强的意志灌输到整个纵队每个人心中,饥饿,疲劳甚至受伤的痛苦都被这个意志克服了。

D. 十年间,图书年出版品种增加了一倍多,而总印数基本持平,说明图书的平均数下降了一倍多。

5、下列对课文内容分析理解有误的一项是( )。(难度系数☆☆☆)

A.《老山界》按时间顺序记叙了一昼夜内所发生的事情,真实、生动地叙述了党领导下的工农红军翻越老山界的全过程。

B.“我们决定要爬一座三十里高的瑶山,地图上叫越城岭,土名叫老山界。”文章开头就点出“三十里高”,说明山势高峻,暗示翻越艰难。

C.《老山界》中有不少篇幅写红军战士与瑶民攀谈的情节,这和课文的中心事件“翻越老山界”联系不大。

D.“远远地还听见敌人飞机的叹息,大概是在叹息自己的命运”。这句话有一定的讽刺效果,点出了红军长征北上抗日的背景,也含蓄地表明国民党军队的一些下层官兵不愿意充当炮灰,希望抗日的心愿。

(二)阅读训练

在“之”字拐的路上一步一步地上去。向上看,火把在头顶上一点点排到天空;向下看,简直是绝壁,火把照着人的脸,就在脚底下。

走了半天,忽然前面又走不动了。传来的话说,前面又有一段路在峭壁上,马爬不上去。又等了一点多钟,传下命令来说,就在这里睡觉,明天一早登山。

就在这里睡觉?怎么行呢?下去到竹林里睡是不可能的。但就在路上睡么?路只有一尺来宽,半夜里一个翻身不就骨碌下去了么?而且路上的石头又非常不平,睡一晚准会疼死人。

但这是没有办法的,只得裹一条毯子,横着心躺下去。因为实在太疲倦,一会儿就酣然入梦了。

半夜里,忽然醒来,才觉得寒气逼人,刺入肌骨,浑身打着颤。把毯子卷得更紧些,把身子蜷起来,还是睡不着。天上闪烁的星星好像黑色幕上缀着的宝石,它跟我们这样地接近哪!黑的山峰像巨人一样矗立在面前。四围的山把这山谷包围得像一口井。上边和下边有几堆火没有熄;冻醒了的同志们围着火堆小声地谈着话。除此以外,就是寂静。耳朵里有不可捉摸的声响,极远的又是极近的,极洪大的又是极细切的,( ),( ),( ),( )。不知什么时候又睡着了。

黎明的时候被人推醒,说是准备出发。山下有人送饭上来,不管三七二十一,抢了一碗就吃。

1.“在“之”字拐的路上”,红军战士为什么非要“一步一步地”才能上去,而不能三步并作两步?

答: 。

2.“黑的山峰像巨人一样矗立在面前。四围的山把这山谷包围得像一口井。”这两句运用了何种修辞手法?写出了怎样的山势?这样写能表现红军的什么精神?

答: 。

3.将下列四个句子的序号,按原文顺序依次填在文中的括号内。

A.像波涛在澎湃 B。像野马在平原上奔驰

C.像山泉在呜咽 D。像春蚕在咀嚼桑叶

4.文中写了“除此以外,就是寂静”后,又描写了复杂的声响,对此正确的理解是( )

A.是作者的想象和夸张。 B。是红军战士的幻觉。

C.用复杂的声响反衬山间深夜的寂静。 D。前后矛盾。

5.“山下有人送饭上来,不管三七二十一,抢了一碗就吃。”这句话中“抢”是否说红军吃饭时相互争夺?用在这里有什么作用?

答: 。

6.学了本文之后,对照你自己,谈谈红军战士身上有哪一种人格精神魅力最能吸引你、打动你?

答: 。

参考答案:

一、基础训练:

1。zhuì yè hān jué chéng là 2。①A②C③B④B3。①D②C4。C5。C

二、阅读训练:

1.“一步一步”包含着一步就是一步,不可跨跳,每一步都很小心、艰难的意思,这里通过红军战士行军的谨慎和行军速度慢,来衬托老山界的陡峭和险峻。2.比喻的修辞方法,写出了山势的险峻,这样写能表现红军身处险境而能镇静自若的乐观主义精神。3.DBCA4.C5.“抢”是一个中性词,这里有“抢先”“争先”的意思,并没有互相争夺之意,是为了说明吃饭的速度快。“抢”形象地表现了红军战士为了完成爬山任务而抓紧时间吃饭的动人场面。6.本题是开放题,不设统一答案。可从不怕艰难险阻的顽强意志和革命的乐观主义精神,即红军精神入手。

(第二课时)

一、学习目标:

1、体会文种重要词语的含义,赏析、背诵精彩的语段。

2、理解课文的思想内容,感受长征的革命传统;

二、重点探究:

1、阅读精彩段落欣赏 :场面描写: “之”字奇观

(1)作者是怎样描绘这一奇观的?

答: 火把排成许多‘之’字形与星光连接起来,是一种生平没见过的“奇观”

“之”字形说明山路曲折,迂回;火把与星光连接,写山势之高;表现了老山界的险峻,而“许多”一词,既说明山路的曲折和陡峭,又说明有成千上万的红军战士在攀登。人、夜色、高山交织在一起,组成了瑰丽、壮观的景象。

(2)这样描写表现了红军战士的什么精神

答;烘托出红军英勇豪迈的乐观主义英雄气魄。

2、研读生动描写的段落。学生朗读 “山腰露宿”两段,回答下面问题。

(1)、“横着心”和“酣然入梦”是否矛盾?为什么?

答:不矛盾。“横着心”是因为四周环境恶劣,露宿条件差,战士们为了明天能够继续前进,服从命令就地休息,表现了红军不畏困难的坚强气概。又说明红军严明的组织纪律性 。 “酣然入梦”表现了红军太疲劳,同时也表现了他们置生死于度外的乐观精神,从容镇定、坦然的襟怀。

(2)、作者半夜醒来“见”主要写了哪些景物?以什么为序?用了哪些修辞手法?

答:星星、山峰、山谷(自上而下);比喻、排比

(3)所“见”景象给人什么感受?“闻”突出了什么特点?

答:庄严、奇伟。 寂静

(4)如何理解“耳朵里有不可捉摸的声音,极远的又是极近的,极洪大的又是极细切的”这句话?

答:在深山里,在极静的时候,在半睡半醒之间,确实使人有这种感觉,有的声音,分明来自远方,分明很细切,可是由于静,听起来像是近在咫尺,而且响亮宏大,变化多端容易引起人的种种联想。

(5)如何理解“像山泉在呜咽”这句话?

答:它的原意应该是形容凄切的流水声,这种解释与同篇洋溢的革命乐观主义精神相悖,所以此处取“流水声若断若续”的解释为宜,好像山泉时而流时而止,这样一来,整个革命乐观主义的基调又不至于失去统一。

(6)这些声音有何特点?采用什么修辞方法写出。

答:“像春蚕在咀嚼桑叶”时连续不断的细微声音,比喻战士们轻细的话语声,说明战士们被冻醒次数之多;“野马奔驰”写半夜山风之大,又喻寒风刺骨;“山泉呜咽”用拟人化手法喻山泉时断时续又暗指山势崎岖;“波涛澎湃”形容林木被风刮动的声音。人声和大自然的声音交织在一起,烘托出夜色之深,夜景之美,透露出勃勃生机,洋溢着革命乐观主义精神。(7)这段景物描写对表现中心意思有何作用?

答:红军战士镇定豪迈,英雄主义和乐观主义

3、体会下面横线的词语的意义,它们有何表达作用?

(1) 我们决定要爬一座30里高的瑶山,地图上叫越城岭。

答:瑶山有三十里高说明老山界山势高峻,暗示翻越艰难,为下文红军的不怕困难作了铺垫。

(2)不知道前面为什么走不动,等了好久才走了几步。

答:第2、20节是指因山路难走,队伍被堵住了。

第29节是因又饿又累,极度疲乏而无力再走。

(3)我们完成了任务,把一个坚强的意志灌输到整个纵队每个人心中,饥饿、疲劳甚至受伤的痛苦都被这个意志克服了。

答: 指红军为北上抗日,下定决心,不怕牺牲,排除万难而争取胜利的坚强意志。这是红军长征的思想基础和力量源泉。

(4)远远地听见敌人飞机的叹息,大概是在叹息自己的命运,为什么不到抗日的战线上去显身手呢?

答: 作者用“叹息”一词,拟人化地讽刺了围追红军的反动军队,又用了反问的手法想象出敌军士兵无可奈何、厌恶内战的情绪,进一步衬托出红军北上抗战,不怕远征难的革命豪情。

4、作者在文中细致的描写了翻越老山界的艰难,可是在最后一段,作者又说“老山界的困难,比起这些地方来,还是小得很”。作者这样写的目的是什么?

答:突出长征路途的艰难,也更能突出红军战士的革命英雄主义精神。只要有这种豪迈的精神,再大的困难,也能克服。

三、课堂总结:

本文把红军战士的顽强意志和乐观刻画得具体形象,靠的是生动的描写。也靠运用精到的语言,在字里行间洋溢着对红军战士的赞颂。

三、课外阅读:

阅读下面的记叙文,回答后面的问题。

又临黄河岸

高缨

①不知为什么,每当我看到黄河,眼中常渗出热泪。

②大约是少年时候的记忆老盘旋在我心里吧!那时,日寇的铁蹄践踏着中华大地,俯冲的敌机,飞落的炮弹,爬满火车顶的难民……我被大人们塞进闷死人的车厢,暗夜中逃过黄河。在渭水之滨的山村里,我捏紧小拳头,眼里闪着泪星儿,跟流亡的大学生们学唱那首悲愤的歌:“风在吼,马在叫,黄河在咆哮!……”

③直到建国后,我才第二次看见黄河。火车北上,欢腾地驶过新生的中原。当列车员告诉乘客们,火车就要跨过伟大的黄河的时候,我急忙把前额贴在车窗上,看浩荡的浊流沉着而有力地漫过大地。一瞬间,我的眼睛润湿了,我胸中涌出了那首崇高的歌:“啊,黄河,你是中华民族的摇篮!”

④大前年的秋天,我去访问呼和浩特。好友邀我一道去登大青山。汽车盘旋而上,窗外掠过如花的红叶和挺秀的白桦林。一路上,好友给我说了好些抗日战争时期蒙、汉人民并肩战斗的故事,那昔日的厮杀声和马蹄声,犹在耳边。车停在山巅,他遥指苍莽的土默特平川,深情地说:“看,黄河!”可不,远处不就是我久违的黄河吗?像一根不见首尾的丝带,云中而来,雾中而去,千回万转,把我的无尽思绪缠入过去,引向未来。

⑤去年夏天,我又临黄河岸。不是在北方,而是在四川的若尔盖大草原。

⑥谁都知道,四川省属于长江流域。可粗心的人们不曾留意,这巴山蜀水,却也属黄河的版图。黄河,这万水之父,来自巴颜喀拉山,奔过青海高地,急转直下,轻轻地、轻轻地擦过川西北的边缘。

⑦我来到若尔盖的辖曼牧场,一下车,就央告牧场的同志,快带我去看看黄河。于是备马置鞍,牧场的副场长求吉同志,热心地伴我同行。

⑧马蹄溅溅,踩过一条小溪。前面是一大片数千亩的人工草场,种植着披碱草、燕麦和紫花苜蓿。求吉告诉我,眼下这寂静的草原,也曾有过一番沸腾的景象:为建设美好家园所激奋的牧民们,用拖拉机的队列翻起了亘古沉睡的处女地,播下优良草种,造就了这草原上的草原。正是由于近年来他们狠抓草原建设,牲畜才摆脱了靠天吃草、夏足冬欠的困窘,更快地繁衍起来。

⑨看四处,牧草高及马胸,繁花美似彩毡。这是草原牧民用辛勤的汗水描绘出来的美景。肥美的牧草,让马儿走到这里,也只恋着埋头吃草,却把我们搁在马鞍上。我想着心中的黄河,于是扬起马鞭,马儿跃过沟渠,直奔一带浅山。

⑩求吉先登上山头,他翻身下马,欢叫着对我招手:“快,快来看!”

⑾啊,黄河,我又一次,又一次看到了你!

⑿千里草原上,从天地相接的远方,迂回曲折,慢慢悠悠地走来了黄河。没有奔腾的激浪,没有啸叫的怒涛,安详、舒展而从容不迫。这里河面不过百十来米,两岸像刀削般整齐;那深沉的河水,呈现着淡淡的绿色,清晰地映出白云的影子。黄河,似乎在沉思,在暂时地歇息,在默默地积蓄力量,在期待着明天的奔腾……

⒀是这样的吗?黄河!此时此地,你多像我们中华民族的今天。我们黄河的子孙们,经历了多少苦难和欢欣,黑暗和光明,失败和胜利……空前浩劫的十年,把我们民族的元气几乎耗尽,留下了贫穷、迷惑、创伤和艰辛。哀叹吗?不!那是弱者的声音。我们需要的是智慧的目光,是积淀的力量,是航机起飞前的滑行,是健将跳高前的一顿……正如这黄河的沉思、歇息、积蓄和期待!

⒁沿着黄河岸,我和求吉并辔而行。黄河在草原上流,也在我的心上流着。这沉着而有力的洪流,冲去我胸中的痛苦和哀伤。我不由得昂奋而自豪了。啊,我们伟大的、多难却不败的中华民族呀,纵然是身负贫穷落后的重荷,纵然是一步一个艰辛,但却更加紧密地团结着,凝聚着无尽的力量,坚韧顽强地向着光明、富足,向着最美好的未来走去!

⒂哦,我眼中又渗出了热泪。我心中颤动着昔日和今日的颂歌:啊,黄河,我们祖国的英雄儿女,像你一样的伟大坚强!伟大坚强!

(选自《改革开放30年散文选》,有删改)

1.文中写了作者的三次流泪,表达了不同的情感。阅读文章,填写表格。(4分)

地点 流泪原因 内心情感

第一次 山村里 ① 悲愤痛苦

第二次 火车上 想到祖国获得新生 ②

第三次 黄河岸 ③ ④

2.第⑨段在文中起承上启下的作用。它承接了上文所写的______________________,引起了下文所写的__________________________________________。(4 分)

3.文章中有许多句子写得很精彩,请你从文中自选一句,作简要赏析。(不超过150个字)(5分)

答:________________________________________________________________________

参考答案:

1.答案示例:

①想到国土遭到日寇践踏(人民颠沛流离)②兴奋激动③想到历经磨难的祖国正走向美好未来④昂奋自豪

2.①草原建设取得的可喜成果②看到黄河的情景

3.答案示例:

(黄河)像一根不见首尾的丝带,云中而来,雾中而去,千回万转,把我的无尽思绪缠入过去,引向未来。”作者把黄河比作“不见首尾的丝带”,形象地写出了黄河蜿蜒绵长的流动之形;又用“缠”和“引”将黄河“云中而来,雾中而去,千回万转”之态与对往昔的回忆和对未来的畅想巧妙地结合,表达出作者的无限感慨

9

同课章节目录

- 第一单元 长征之歌

- 一 七律 长征

- 二 老山界

- 三 *草

- 四 *《长征》节选

- 诵读欣赏 诗人 领袖

- 写作 写清楚一件事的起因、经过和结果

- 口语交际 当一次主持人

- 第二单元 爱国情怀

- 五 *枣核

- 六 最后一课

- 七 *始终眷恋着祖国

- 八 古代诗词四首

- 九 晏子使楚

- 诵读欣赏 革命烈士诗二首

- 写作 有详有略,详略得当

- 语文实践活动 品读爱国诗文 感受爱国情怀

- 第三单元 至爱亲情

- 十 背影

- 十一 回忆我的母亲

- 十二 *我的母亲

- 十三 *父母的心

- 十四 木兰诗

- 诵读欣赏 古诗二首

- 写作 合理安排文章的结构

- 口语交际 一姿一容总关情

- 第四单元 江山多娇

- 十五 阳关雪

- 十六 *阿里山纪行

- 十七 *蓝蓝的威尼斯

- 十八 湖心亭看雪

- 诵读欣赏 古诗三首

- 写作 写参观游览的文章

- 口语交际 假如我是导游

- 第五单元 人与环境

- 十九 苏州园林

- 二十 *都市精灵

- 二十一 幽径悲剧

- 二十二 *明天不封阳台

- 二十三 *治水必躬亲

- 诵读欣赏 文笔精华(三)一片阳光

- 写作 记叙中结合抒情和议论

- 修改文章专题训练

- 语文实践活动 短语学习与交流

- 第六单元 科技之窗

- 二十四 从小就要爱科学

- 二十五 *在太空中理家

- 二十六 *奇妙的克隆

- 二十七 活板

- 诵读欣赏 雁门太守行

- 写作 举例子 打比方 列数据

- 语文实践活动 模拟科技新闻发布会