2021-2022学年统编版高中语文选择性必修上册古诗词诵读 《江城子乙卯正月二十日记梦》课件(23张ppt)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年统编版高中语文选择性必修上册古诗词诵读 《江城子乙卯正月二十日记梦》课件(23张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 17.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-10-29 15:57:32 | ||

图片预览

文档简介

(共23张PPT)

《上邪》

上邪!我欲与君相知,长命无绝衰。

山无陵,江水为竭,

冬雷震震,夏雨雪,

天地合,乃敢与君绝。

《菩萨蛮》

枕前发尽千般愿,要休且待青山烂。水面上秤锤浮,直待黄河彻底枯。白日参辰现,北斗回南面,休即未能休,且待三更见日头。

江城子

苏轼

悼亡诗 --------

1.夏之日,冬之夜。百岁之后,归于其居!冬之夜,夏之日。百岁之后,归于其室!(诗经·唐风·葛生)

“不仅为悼亡之祖,亦悼亡诗之绝唱也”(朱守亮《诗经评释》)

2.荏苒冬春谢,寒暑忽流易。之子归穷泉,重壤永幽隔……如彼翰林鸟,双栖一朝只。如彼游川鱼,比目中路析。

(潘岳《悼亡诗》)“开中国悼亡诗先河”

3.去秋三五月,今秋还照梁。今春兰蕙草,来春复吐芳。悲哉人道异,一谢永销亡。屏筵空有设,帷席更施张。游尘掩虚座,孤帐覆空床。万事无不尽,徒令存者伤!(沈约《悼亡诗》)

4.曾经沧海难为水,除却巫山不是云。取次花丛懒回顾,半缘修道半缘君。(元稹《离思·其四》)

浣溪沙

纳兰性德

谁念西风独自凉, 萧萧黄叶闭疏窗,

沉思往事立残阳。

被酒莫惊春睡重,赌书消得泼茶香,

当时只道是寻常。

赌书:此处为李清照和赵明诚的典故。李清照《金石录后序》云:“余性偶强记,每饭罢,坐归来堂,烹茶,指堆积书史,言某事在某书某卷第几页第几行,以中否角胜负,为饮茶先后。中即举杯大笑,至茶倾覆怀中,反不得饮而起,甘心老是乡矣!故虽处忧患困穷而志不屈。”

纳兰性德的妻子卢氏亡于康熙年间。卢氏的早亡使纳兰精神上受到极大的打击,词人为了寄托对亡妻深深的哀思,故作下此词。

作者晚年绝命诗

《自题金山画像》

苏轼

心似已灰之木,身如不系之舟。

问汝平生功业,黄州惠州儋州。

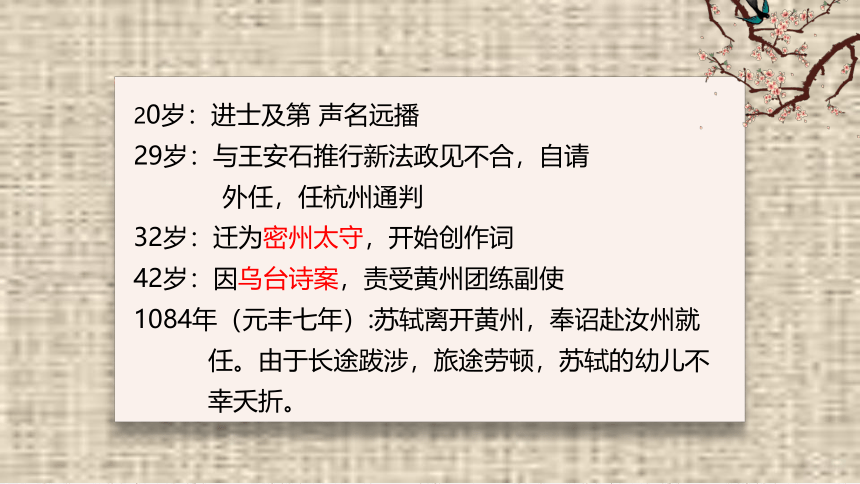

20岁:进士及第 声名远播

29岁:与王安石推行新法政见不合,自请

外任,任杭州通判

32岁:迁为密州太守,开始创作词

42岁:因乌台诗案,责受黄州团练副使

1084年(元丰七年):苏轼离开黄州,奉诏赴汝州就

任。由于长途跋涉,旅途劳顿,苏轼的幼儿不

幸夭折。

贰

请输入你想要的文字内容,或者复制粘贴你想要的文本内容,复制粘贴你想要的文字内容,请输入你想要的文字内容,或者复制粘贴你想要的文本内容,复制粘贴你想要的文字内容

缺月挂疏桐,

漏断人初静。

谁见幽人独往来,缥缈孤鸿影。

惊起却回头,

有恨无人省。

拣尽寒枝不肯栖,寂寞沙洲冷

《卜算子·

黄州定慧院寓居作》

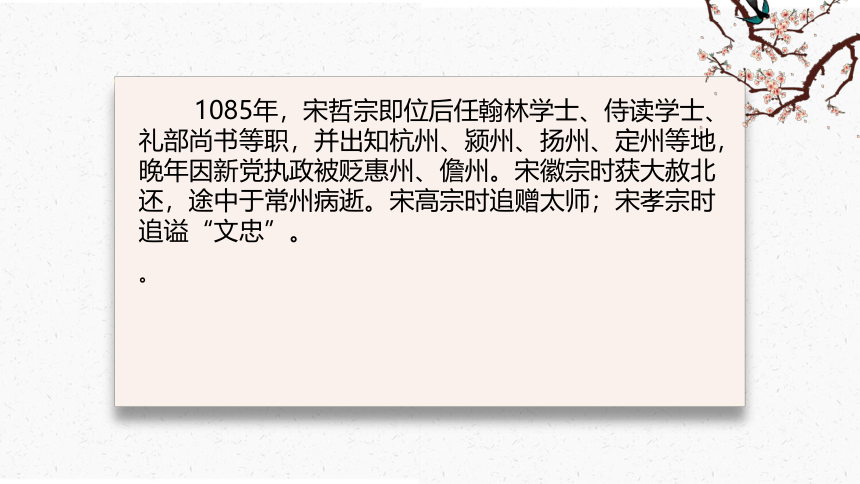

1085年,宋哲宗即位后任翰林学士、侍读学士、礼部尚书等职,并出知杭州、颍州、扬州、定州等地,晚年因新党执政被贬惠州、儋州。宋徽宗时获大赦北还,途中于常州病逝。宋高宗时追赠太师;宋孝宗时追谥“文忠”。

。

苏轼在杭州过得很惬意,自比唐代的白居易。但元祐六年(1091年),他又被召回朝。但不久又因为政见不合,元祐六年八月调往颍州任知州、元祐七年(1092年)二月任扬州知州、元祐八年(1093年)九月任定州知州。元祐八年高太后去世,哲宗执政,新党再度执政,绍圣元年(1094年)六月,别为宁远军节度副使,再次被贬至惠阳(今广东惠州市)。

徽宗即位后,苏轼被调廉州安置、舒州团练副使、永州安置。后葬于汝州郏城县(今河南郏县),享年六十五岁。苏轼留下遗嘱葬汝州郏城县钧台乡上瑞里。次年,其子苏过遵嘱将父亲灵柩运至郏城县安葬。 宋高宗即位后,追赠苏轼为太师,谥为“文忠”。

苏东坡十九岁时,与十六岁的王弗结婚。王弗年轻美貌,且侍亲甚孝,二人恩爱情深。可惜天命无常,王弗二十七岁就去世了。这对东坡是绝大的打击,其心中的沉痛,精神上的痛苦,是不言而喻的。苏轼在《亡妻王氏墓志铭》里说:“治平二年(1065)五月丁亥,赵郡苏轼之妻王氏,卒于京师。六月甲午,殡于京城之西。其明年六月壬午,葬于眉之东北彭山县安镇乡可龙里先君、先夫人墓之西北八步。”于平静语气下,寓绝大沉痛。词题中“乙卯”年指的是宋神宗熙宁八年(1075),其时苏东坡任密州(今山东诸城)知州,年已四十。这一年正月二十日,他梦见爱妻王氏,便写下了这首“有声当彻天,有泪当彻泉 ”(陈师道语)且传诵千古的悼亡词。

写作背景

江城子·乙卯正月二十日夜记梦

十年生死两茫茫,不思量,自难忘。千里孤坟,无处话凄凉。纵使相逢应不识,尘满面,鬓如霜。

夜来幽梦忽还乡,小轩窗,正梳妆。相顾无言,惟有泪千行。料得年年肠断处,明月夜,短松冈。

【思考1】这首词的线索是什么 可以分为几层

全词以梦为线索分为三层:

上片:梦前思念——相思成苦(此情无计消除)

下片前五句:梦中相逢——因思成梦(此时无声胜有声)

结尾三句:梦醒悲凉——无限怀念(此恨绵绵无绝期)

思考

【思考2】词作中出现了哪些意象 这些意象构成了怎样的意境 从词中你读出了词人何种感情

(千里)孤坟、(明)月、(短)松冈

意境:阴冷凄凉

情感:深挚思念、孤寂哀伤

文本内容探究

1.“十年生死两茫茫”一句表达了什么感情?在全词中有什么样的作用?

2.“不思量,自难忘”两句是否矛盾,为什么?

3.“千里孤坟,无处话凄凉”和“十年”一句有什么关系?联系苏轼生平,思考本句中的“凄凉”包含了哪些复杂的情感?

4.“夜来幽梦忽还乡,小轩窗,正梳妆。”这几句用了什么样的手法?如何解读?

5.“相顾无言,惟有泪千行。”久别重逢,没有出现卿卿我我的亲昵,而是“相顾无言,惟有泪千行”这是怎样的情景?这样写有什么作用?

6.“料得年年肠断处,明月夜,短松冈。“短松冈”指什么地方?“年年”指什么?“肠断处”指何处?断肠人指何人?赏析此句。

小轩窗,正梳妆

思考

【考4】这首词将现实梦境一现实交织起来。题虽为记梦,实际是通过记梦来抒写对亡妻真挚的爱情和深沉的思念。这是一种什么写法

虚实结合、虚实相生。以虚映实,虚中见实,是这首词在艺术表现上的显著特色。

梦是虚幻的、缥缈的,然而梦中人的感情却显得那么真挚、深沉,实实在在。正是因为借助于梦境的虚幻,才格外地显得情真意切。

中国古代诗歌虚实结合的表现手法

“虚”和“实”是中国传统绘画的技法之。“实”指客观地反映绘画象,“虚”指图画中笔画稀疏的部分或空白的部分。在中国古代诗歌中“虚”和“实”结合的表现手法运用比较多。

在中国古代诗歌中,“实”是指客观存在的实象、事实、实境。例如《梦游天姥吟留别》中的黑暗现实:《虞美人》中的“春花秋月何时了”;《念奴娇赤壁怀古》中上阕的“乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪”,写赤壁险峻的形势。

“虚”是指知觉中看不见摸不着的虚幻世界和梦境等。

一般情况下,“虚”包括三种类型:

1.虚幻世界和梦境。例如辛弃疾《破阵子醉里挑灯看剑》中梦中胜利的虚幻之景与醒来时的白发现实形成鲜明的对比,让读者体味出诗人空有大志,报国无门的悲哀。

2.想象和回忆。《虞关人》中“雕栏玉砌应犹在,只是朱颜改”,句中“故国”的“雕栏玉砌”存在,但此时并不在眼前,也是虚象,作者将“雕栏玉砌”与“朱颜”对照着写,颇有故国凄凉,物是人非之感。

3.设想之境。例如柳永的《雨玲》一词上片除“念去去千里烟波,暮霭沉沉楚天阔”外写的都是眼前实景实事实情,写此词人和心爱的人不忍分别又不得不别的心情,是实写:下片写对别后生活的设想,是虚写着意描绘词人孤独寂寞的心情。虚实结合,淋漓尽致地写出了离别的依依不舍。

“虚实相生”是指虚与实二者之间互相联系,互相渗透与互相转化,以达到虚中有实,实中有虚的境界,从而大大丰富诗中的意象,开拓诗中的意境,为读者提供广阔的审美空间,充实人们的审美趣味。

虚实结合的表现手法,有时能形成强烈的对比效果,从而突出诗歌的中心。例如谢材得的《庆全庵桃花》一诗“寻得桃源好避秦,桃红又是一年春。花飞莫造随流水,怕有郎来问津。”全诗借桃花引出世外桃源,将隐居山间的眼前现实和陶渊明笔下的理想世界巧妙地结合起来,表达了作者避进山中的孤寂之情。

虚实结合的表现手法,有时能形成渲染烘托的作用,从而突出诗歌的中心。例如崔护《题都城南庄》“去年今日此门中,人面桃花相映红。人面不知何处去,桃花依旧笑春风。”写一年的清明节,诗人去都城郊外南庄踏青,因为口渴,就向一位农家姑娘讨水喝,姑娘给了他一杯水,并倚在桃树旁凝视着他,这情景难以忘怀,第二年,他又来到这里,虽然景物依旧,但姑娘却不知哪里去了,于是在紧闭的门上写了这首诗,表达了对并不在眼前的姑娘的思念。

——

以景结情是诗歌结句的一种常用技巧,是借景抒情的方式之一。它是指用景物来传达、暗示出作者的感情、寄托。往往是在诗歌的议论或抒情过程中,戛然而止,转为写景,以景代情作结,使得诗歌“此时无情胜有情”,显得意犹未尽,形象含蓄,耐人寻味。

周邦彦《苏幕遮》 “五月渔郎相忆否?小楫轻舟,梦入芙蓉浦。”

李白《送友人》 “挥手自兹去,萧萧班马鸣。”

温庭筠《商山早行》“因思杜陵梦,凫雁满回塘。”

归有光《项脊轩志》“庭有枇杷树,吾妻死之年所手植也,今已亭亭如盖矣”。

这首词以“梦前——梦中——梦后”为时间线索,将“现实——梦境——现实”交织起来。题虽为记梦,实际是通过记梦来抒写对亡妻真挚的爱情和深沉的思念。

妻已逝, 夫独留,万般凄情蚀九肠。

人归去, 情依旧,千载缘分绵且稠。

合作探究

词 作 小 结

经典悼亡词

鹧鸪天

贺铸

重过阊门万事非,

同来何事不同归?

梧桐半死清霜后,

头白鸳鸯失伴飞。

原上草,露初晞。

旧栖新垅两依依。

空床卧听南窗雨,

谁复挑灯夜补衣!

梧桐半死:枚乘《七发》中说,龙门有桐,其根半生半死(一说此桐为连理枝,其中一枝已亡,一枝犹在),斫以制琴,声音为天下之至悲,这里用来比拟丧偶之痛。清霜后:秋天,此指年老。

"原上草"二句,形容人生短促,如草上露水易干。语出《薤露》露晞明朝更复落,人死一去何时归。晞:(xī)干。

旧栖新垅:陶渊明《归园田居五首》其四"徘徊丘垅间,依依昔人居"

《折桂令·春情》

平生不会相思,才会相思,便害相思。

身似浮云,心如飞絮,气若游丝,空一缕馀香在此,盼千金游子何之。证候来时,正是何时?灯半昏时,月半明时。

谢 谢 观 赏

《上邪》

上邪!我欲与君相知,长命无绝衰。

山无陵,江水为竭,

冬雷震震,夏雨雪,

天地合,乃敢与君绝。

《菩萨蛮》

枕前发尽千般愿,要休且待青山烂。水面上秤锤浮,直待黄河彻底枯。白日参辰现,北斗回南面,休即未能休,且待三更见日头。

江城子

苏轼

悼亡诗 --------

1.夏之日,冬之夜。百岁之后,归于其居!冬之夜,夏之日。百岁之后,归于其室!(诗经·唐风·葛生)

“不仅为悼亡之祖,亦悼亡诗之绝唱也”(朱守亮《诗经评释》)

2.荏苒冬春谢,寒暑忽流易。之子归穷泉,重壤永幽隔……如彼翰林鸟,双栖一朝只。如彼游川鱼,比目中路析。

(潘岳《悼亡诗》)“开中国悼亡诗先河”

3.去秋三五月,今秋还照梁。今春兰蕙草,来春复吐芳。悲哉人道异,一谢永销亡。屏筵空有设,帷席更施张。游尘掩虚座,孤帐覆空床。万事无不尽,徒令存者伤!(沈约《悼亡诗》)

4.曾经沧海难为水,除却巫山不是云。取次花丛懒回顾,半缘修道半缘君。(元稹《离思·其四》)

浣溪沙

纳兰性德

谁念西风独自凉, 萧萧黄叶闭疏窗,

沉思往事立残阳。

被酒莫惊春睡重,赌书消得泼茶香,

当时只道是寻常。

赌书:此处为李清照和赵明诚的典故。李清照《金石录后序》云:“余性偶强记,每饭罢,坐归来堂,烹茶,指堆积书史,言某事在某书某卷第几页第几行,以中否角胜负,为饮茶先后。中即举杯大笑,至茶倾覆怀中,反不得饮而起,甘心老是乡矣!故虽处忧患困穷而志不屈。”

纳兰性德的妻子卢氏亡于康熙年间。卢氏的早亡使纳兰精神上受到极大的打击,词人为了寄托对亡妻深深的哀思,故作下此词。

作者晚年绝命诗

《自题金山画像》

苏轼

心似已灰之木,身如不系之舟。

问汝平生功业,黄州惠州儋州。

20岁:进士及第 声名远播

29岁:与王安石推行新法政见不合,自请

外任,任杭州通判

32岁:迁为密州太守,开始创作词

42岁:因乌台诗案,责受黄州团练副使

1084年(元丰七年):苏轼离开黄州,奉诏赴汝州就

任。由于长途跋涉,旅途劳顿,苏轼的幼儿不

幸夭折。

贰

请输入你想要的文字内容,或者复制粘贴你想要的文本内容,复制粘贴你想要的文字内容,请输入你想要的文字内容,或者复制粘贴你想要的文本内容,复制粘贴你想要的文字内容

缺月挂疏桐,

漏断人初静。

谁见幽人独往来,缥缈孤鸿影。

惊起却回头,

有恨无人省。

拣尽寒枝不肯栖,寂寞沙洲冷

《卜算子·

黄州定慧院寓居作》

1085年,宋哲宗即位后任翰林学士、侍读学士、礼部尚书等职,并出知杭州、颍州、扬州、定州等地,晚年因新党执政被贬惠州、儋州。宋徽宗时获大赦北还,途中于常州病逝。宋高宗时追赠太师;宋孝宗时追谥“文忠”。

。

苏轼在杭州过得很惬意,自比唐代的白居易。但元祐六年(1091年),他又被召回朝。但不久又因为政见不合,元祐六年八月调往颍州任知州、元祐七年(1092年)二月任扬州知州、元祐八年(1093年)九月任定州知州。元祐八年高太后去世,哲宗执政,新党再度执政,绍圣元年(1094年)六月,别为宁远军节度副使,再次被贬至惠阳(今广东惠州市)。

徽宗即位后,苏轼被调廉州安置、舒州团练副使、永州安置。后葬于汝州郏城县(今河南郏县),享年六十五岁。苏轼留下遗嘱葬汝州郏城县钧台乡上瑞里。次年,其子苏过遵嘱将父亲灵柩运至郏城县安葬。 宋高宗即位后,追赠苏轼为太师,谥为“文忠”。

苏东坡十九岁时,与十六岁的王弗结婚。王弗年轻美貌,且侍亲甚孝,二人恩爱情深。可惜天命无常,王弗二十七岁就去世了。这对东坡是绝大的打击,其心中的沉痛,精神上的痛苦,是不言而喻的。苏轼在《亡妻王氏墓志铭》里说:“治平二年(1065)五月丁亥,赵郡苏轼之妻王氏,卒于京师。六月甲午,殡于京城之西。其明年六月壬午,葬于眉之东北彭山县安镇乡可龙里先君、先夫人墓之西北八步。”于平静语气下,寓绝大沉痛。词题中“乙卯”年指的是宋神宗熙宁八年(1075),其时苏东坡任密州(今山东诸城)知州,年已四十。这一年正月二十日,他梦见爱妻王氏,便写下了这首“有声当彻天,有泪当彻泉 ”(陈师道语)且传诵千古的悼亡词。

写作背景

江城子·乙卯正月二十日夜记梦

十年生死两茫茫,不思量,自难忘。千里孤坟,无处话凄凉。纵使相逢应不识,尘满面,鬓如霜。

夜来幽梦忽还乡,小轩窗,正梳妆。相顾无言,惟有泪千行。料得年年肠断处,明月夜,短松冈。

【思考1】这首词的线索是什么 可以分为几层

全词以梦为线索分为三层:

上片:梦前思念——相思成苦(此情无计消除)

下片前五句:梦中相逢——因思成梦(此时无声胜有声)

结尾三句:梦醒悲凉——无限怀念(此恨绵绵无绝期)

思考

【思考2】词作中出现了哪些意象 这些意象构成了怎样的意境 从词中你读出了词人何种感情

(千里)孤坟、(明)月、(短)松冈

意境:阴冷凄凉

情感:深挚思念、孤寂哀伤

文本内容探究

1.“十年生死两茫茫”一句表达了什么感情?在全词中有什么样的作用?

2.“不思量,自难忘”两句是否矛盾,为什么?

3.“千里孤坟,无处话凄凉”和“十年”一句有什么关系?联系苏轼生平,思考本句中的“凄凉”包含了哪些复杂的情感?

4.“夜来幽梦忽还乡,小轩窗,正梳妆。”这几句用了什么样的手法?如何解读?

5.“相顾无言,惟有泪千行。”久别重逢,没有出现卿卿我我的亲昵,而是“相顾无言,惟有泪千行”这是怎样的情景?这样写有什么作用?

6.“料得年年肠断处,明月夜,短松冈。“短松冈”指什么地方?“年年”指什么?“肠断处”指何处?断肠人指何人?赏析此句。

小轩窗,正梳妆

思考

【考4】这首词将现实梦境一现实交织起来。题虽为记梦,实际是通过记梦来抒写对亡妻真挚的爱情和深沉的思念。这是一种什么写法

虚实结合、虚实相生。以虚映实,虚中见实,是这首词在艺术表现上的显著特色。

梦是虚幻的、缥缈的,然而梦中人的感情却显得那么真挚、深沉,实实在在。正是因为借助于梦境的虚幻,才格外地显得情真意切。

中国古代诗歌虚实结合的表现手法

“虚”和“实”是中国传统绘画的技法之。“实”指客观地反映绘画象,“虚”指图画中笔画稀疏的部分或空白的部分。在中国古代诗歌中“虚”和“实”结合的表现手法运用比较多。

在中国古代诗歌中,“实”是指客观存在的实象、事实、实境。例如《梦游天姥吟留别》中的黑暗现实:《虞美人》中的“春花秋月何时了”;《念奴娇赤壁怀古》中上阕的“乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪”,写赤壁险峻的形势。

“虚”是指知觉中看不见摸不着的虚幻世界和梦境等。

一般情况下,“虚”包括三种类型:

1.虚幻世界和梦境。例如辛弃疾《破阵子醉里挑灯看剑》中梦中胜利的虚幻之景与醒来时的白发现实形成鲜明的对比,让读者体味出诗人空有大志,报国无门的悲哀。

2.想象和回忆。《虞关人》中“雕栏玉砌应犹在,只是朱颜改”,句中“故国”的“雕栏玉砌”存在,但此时并不在眼前,也是虚象,作者将“雕栏玉砌”与“朱颜”对照着写,颇有故国凄凉,物是人非之感。

3.设想之境。例如柳永的《雨玲》一词上片除“念去去千里烟波,暮霭沉沉楚天阔”外写的都是眼前实景实事实情,写此词人和心爱的人不忍分别又不得不别的心情,是实写:下片写对别后生活的设想,是虚写着意描绘词人孤独寂寞的心情。虚实结合,淋漓尽致地写出了离别的依依不舍。

“虚实相生”是指虚与实二者之间互相联系,互相渗透与互相转化,以达到虚中有实,实中有虚的境界,从而大大丰富诗中的意象,开拓诗中的意境,为读者提供广阔的审美空间,充实人们的审美趣味。

虚实结合的表现手法,有时能形成强烈的对比效果,从而突出诗歌的中心。例如谢材得的《庆全庵桃花》一诗“寻得桃源好避秦,桃红又是一年春。花飞莫造随流水,怕有郎来问津。”全诗借桃花引出世外桃源,将隐居山间的眼前现实和陶渊明笔下的理想世界巧妙地结合起来,表达了作者避进山中的孤寂之情。

虚实结合的表现手法,有时能形成渲染烘托的作用,从而突出诗歌的中心。例如崔护《题都城南庄》“去年今日此门中,人面桃花相映红。人面不知何处去,桃花依旧笑春风。”写一年的清明节,诗人去都城郊外南庄踏青,因为口渴,就向一位农家姑娘讨水喝,姑娘给了他一杯水,并倚在桃树旁凝视着他,这情景难以忘怀,第二年,他又来到这里,虽然景物依旧,但姑娘却不知哪里去了,于是在紧闭的门上写了这首诗,表达了对并不在眼前的姑娘的思念。

——

以景结情是诗歌结句的一种常用技巧,是借景抒情的方式之一。它是指用景物来传达、暗示出作者的感情、寄托。往往是在诗歌的议论或抒情过程中,戛然而止,转为写景,以景代情作结,使得诗歌“此时无情胜有情”,显得意犹未尽,形象含蓄,耐人寻味。

周邦彦《苏幕遮》 “五月渔郎相忆否?小楫轻舟,梦入芙蓉浦。”

李白《送友人》 “挥手自兹去,萧萧班马鸣。”

温庭筠《商山早行》“因思杜陵梦,凫雁满回塘。”

归有光《项脊轩志》“庭有枇杷树,吾妻死之年所手植也,今已亭亭如盖矣”。

这首词以“梦前——梦中——梦后”为时间线索,将“现实——梦境——现实”交织起来。题虽为记梦,实际是通过记梦来抒写对亡妻真挚的爱情和深沉的思念。

妻已逝, 夫独留,万般凄情蚀九肠。

人归去, 情依旧,千载缘分绵且稠。

合作探究

词 作 小 结

经典悼亡词

鹧鸪天

贺铸

重过阊门万事非,

同来何事不同归?

梧桐半死清霜后,

头白鸳鸯失伴飞。

原上草,露初晞。

旧栖新垅两依依。

空床卧听南窗雨,

谁复挑灯夜补衣!

梧桐半死:枚乘《七发》中说,龙门有桐,其根半生半死(一说此桐为连理枝,其中一枝已亡,一枝犹在),斫以制琴,声音为天下之至悲,这里用来比拟丧偶之痛。清霜后:秋天,此指年老。

"原上草"二句,形容人生短促,如草上露水易干。语出《薤露》露晞明朝更复落,人死一去何时归。晞:(xī)干。

旧栖新垅:陶渊明《归园田居五首》其四"徘徊丘垅间,依依昔人居"

《折桂令·春情》

平生不会相思,才会相思,便害相思。

身似浮云,心如飞絮,气若游丝,空一缕馀香在此,盼千金游子何之。证候来时,正是何时?灯半昏时,月半明时。

谢 谢 观 赏