2021-2022学年统编版高中语文选择性必修上册5.3《人皆有不忍人之心》课件(50张PPT)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年统编版高中语文选择性必修上册5.3《人皆有不忍人之心》课件(50张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 14.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-10-29 16:20:46 | ||

图片预览

文档简介

(共50张PPT)

5.3《人皆有不忍人之心》

学习目标

了解孟子及其作品,积累文中重要的文言基础知识,把握文章内容;

理清本文的论证思路,赏析本文写法方面的特点,把握孟子的论辩艺术;

体味孟子的思想——性善论和仁政论在当下的现实意义。

新课导入

这些故事的主人公是

孟母三迁

杀豚不欺子

民贵君轻不愧亚圣

性善气正真乃完人

孟子

民国时期的邮票

当代邮票

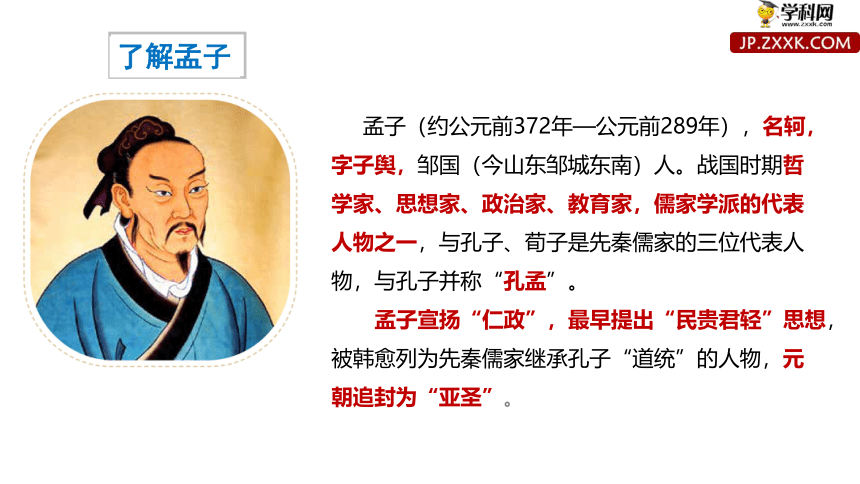

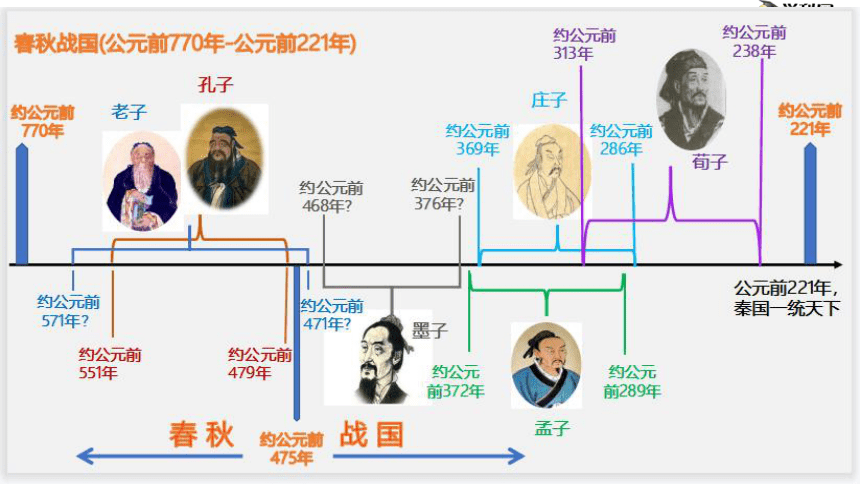

孟子(约公元前372年—公元前289年),名轲,字子舆,邹国(今山东邹城东南)人。战国时期哲学家、思想家、政治家、教育家,儒家学派的代表人物之一,与孔子、荀子是先秦儒家的三位代表人物,与孔子并称“孔孟”。

孟子宣扬“仁政”,最早提出“民贵君轻”思想,被韩愈列为先秦儒家继承孔子“道统”的人物,元朝追封为“亚圣”。

了解孟子

仁政学说

民本思想

性善论

了解孟子思想

仁政学说

孟子继承和发展了孔子的德治思想,发展为仁政学说,成为其政治思想的核心。孟子的政治论,是以仁政为内容的王道,其本质是为封建统治阶级服务的。他把“亲亲”、“长长”的原则运用于政治,以缓和阶级矛盾,维护封建统治阶级的长远利益。

了解孟子思想

民本思想

孟子根据战国时期的经验,总结各国治乱兴亡的规律,提出了一个富有民主性精华的著名命题:“民为贵,社稷次之,君为轻”。“民为贵,社稷次之,君为轻。”意思是说,人民放在第一位,国家其次,君在最后。孟子认为君主应以爱护人民为先,为政者要保障人民权利。

了解孟子思想

性善论

“性善论”是孟子谈人生和谈政治的理论根据,在他的思想体系中是一个中心环节。他认为:“恻隐之心,人皆有之;羞恶之心,人皆有之;恭敬之心,人皆有之;是非之心,人皆有之。恻隐之心,仁也;羞恶之心,义也;恭敬之心,礼也;是非之心,智也。仁、义、礼、智,非由外铄我也,我固有之也。”(《告子上》)“人之所不学而能者,其良能也;所不虑而知者,其良知也。”(《尽心上》)

了解孟子思想

老吾老,以及人之老;幼吾幼,以及人之幼。

生,我所欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。

乐民之乐者,民亦乐其乐;忧民之忧者,民亦忧其忧。

我善养吾浩然之气。

天时不如地利,地利不如人和。

得道者多助,失道者寡助。

生于忧患,死于安乐。

富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。

民为贵,社稷次之,君为轻。

权,然后知轻重;度,然后知长短。

爱人者人恒爱之,敬人者人恒敬之。

孟子语录

《孟子》是儒家的经典著作,被南宋朱熹列为“四书”(另外三本为《大学》《中庸》《论语》)。战国中期孟子及其弟子万章、公孙丑等著。最早见于赵岐《孟子题辞》:“此书,孟子之所作也,故总谓之《孟子》”。

《汉书·艺文志》著录《孟子》十一篇,现存七篇十四卷。总字数三万五千余字,260章。相传另有《孟子外书》四篇,已佚(今本《孟子外书》系明姚士粦伪作)。书中记载有孟子及其弟子的政治、教育、哲学、伦理等思想观点和政治活动。古代考试主要考《四书》与《五经》。

了解《孟子》

孟子为了实现自己的政治理想,到过梁(即魏)、齐、宋、滕、鲁等国家,游说过齐威王、宋王偃、滕文公、梁惠王、齐宣王等国君。齐宣王、梁惠王尽管对他十分礼遇,但终因“迂阔而疏于事情”不为诸侯所用,“退而与万章之徒”著书论事。孟子一生主张“仁政”,主张实行“王道”,而当时社会流行的却是“霸道”,即君主凭借武力、刑法、权势等进行统治。凡是法家主张,讲求耕战,富国强兵,便取得胜利,而孟子的仁政王道说,在当时却行不通。

背景扫描

资源与积累

本章选自《孟子公孙丑上》,孟子认为,人人都有仁、义、礼、智这四种善端,把它们发扬光大,我们就会成为尧舜这样的圣人:任其泯灭,我们就会堕落为禽兽。这就是他的“性善论”,“王道论”是“性善论”在政治学上的运用。本章是最能体现孟子“性善论”的篇章。

解题

不忍人,即怜爱别人。

抗洪救灾之后的休息

春节后远赴他乡务工的农民工们

留守在家的空巢老人们

旧社会的底层劳动人民

一百年前被鸦片腐蚀的中国人

预习检查

明确字音。

孺子(rú) 怵惕(chù tì) 恻隐(cè)

内交(nà) 要誉(yāo) 羞恶(wù)

文意疏通

孟子曰:“人皆有不忍人之心。先王有不忍人之心,斯有不忍人之政矣。以不忍人之心,行不忍人之政,治天下可运之掌上。

译文:孟子说:“每个人都有怜爱别人的心。先王有怜爱别人的心,于是有怜悯体恤百姓的政治;用怜爱别人的心实行怜悯体恤百姓的政治,治理天下 就可以像在手掌心里转动东西一样容易了。

狠心对待别人

于是,就

用

运转,转动

(于)掌上

状语后置句

施行

深入品读,感悟赏析

思考问题:“先王有不忍人之心,斯有不忍人之政矣;以不忍人之心行不忍人之政,治天下可运之掌上。”这段文字是怎么进行推断的?

【明确】:文段采用道理论证,开门见山,提出中心论点。先明确观点“人皆有不忍人之心”,接着由“人皆有”推出“先王有不忍人之心”,并结合先王“仁政”,得出因“有不忍人之心”,所以有“不忍人之政”的结论;最后再进一层,指出“以不忍人之心行不忍人之政”,就能轻松自如地把治理好天下。以“仁心”推导到“仁政”,顺理成章。

所以谓人皆有不忍人之心者:今人乍见孺子将入于井,皆有怵惕恻隐之心;非所以内交于孺子之父母也,非所以要誉于乡党朋友也,非恶其声而然也。

译文:说每个人都有怜悯体恤别人的心的原因,(是)如果有人突然看见一个小孩要掉进井里了,都有惊骇恐惧,哀痛怜悯(别人的不幸)的心;这不是因为要想和孩子的父母结交,不是因为要想在乡邻朋友中博取声誉,也不是因为厌恶这孩子的哭叫声才这样(产生这种恐惧同情心理)。

突然

惊骇,恐惧

同“纳”,结交

求取

厌恶

这样

状语后置句

哀痛,怜悯

表因果,因为

所以:(1)用来……的;

(2)表因果,……的原因

假使,如果

状语后置

非……也,表否定判断,不是……

同乡

深入品读,感悟赏析

如何理解“所以谓人皆有不忍人之心者:今人乍见孺子将入于井,皆有怵惕恻隐之心”这句话中“怵惕恻隐之心”的含义?

【明确】:“怵惕恻隐之心”即“悲悯之心”,是一种博大的情怀,它促使人关注身边的人、事物,乃至世界,从而关注人生的意义。

由是观之,无恻隐之心,非人也;无羞恶之心,非人也;无辞让之心,非人也;无是非之心,非人也。

译文:由此看来,没有同情心,(简直)不是人;没有羞耻心,(简直)不是人;没有谦让心,(简直)不是人;没有是非心,(简直)不是人。

谦逊,推让

判断句

对自身的不善感到羞耻,

对他人的不善感到憎恶

之:补充音节,无实义

指事理的对与错

深入品读,感悟赏析

赏析“无恻隐之心,非人也;无羞恶之心,非人也;无辞让之心,非人也;无是非之心,非人也。”

【明确】:运用排比论证,突出“四心”与“四端”的密切关系。能增强语势,表达强烈的感情,严密地展开论述。

深入品读,感悟赏析

孟子认为“不忍人之心”有哪些内容?

【明确】:“不忍人之心”包含四个方面,“侧隐、羞恶、辞让、是非”之心,简称为“心”。这“四心”是“仁、义、礼、智”这四种德范畴的发端,或者说是“四端”。

深入品读,感悟赏析

分析“恻隐之心,仁之端也;羞恶之心,义之端也;辞让之心,礼之端也;是非之心,智之端也。”并思考它们在今天的社会生活中的现实意义。”,思考它们在今天的社会生活中的现实意义。

【明确】:孟子认为每个人生而具有向善和为善的本能,他把这种本能称为“端”。我们需要发扬这种善端,促其成长。这是我们心底最柔软的那一块地方。善行天下,无论世界怎么变化,环境如何复杂,善良必然是社会的底色。

恻隐之心,仁之端也。羞恶之心,义之端也。辞让之心,礼之端也。是非之心,智之端也。人之有是四端也,犹其有四体也。

译文:同情心是仁的发端;羞耻心是义的发端;谦让心是礼的发端;是非心是智的发端。人有这四种发端,就像有四肢一样。

萌芽,发端

取独

这

就像

判断句

四肢

初读课文

问题:孟子所说的“四端”是指什么?

有是四端而自谓不能者,自贼者也;谓其君不能者,贼其君者也。凡有四端于我者,知皆扩而充之矣,若火之始然,泉之始达。苟能充之,足以保四海;苟不充之,不足以事父母。”

译文:有了这四种发端却自认为不行的,是自暴自弃的人;认为他的君主不行的,是暴弃君主的人。凡是有这四种发端的人,知道都要扩大充实它们,就像火刚刚开始燃烧,泉水刚刚开始流淌。如果能够扩充它们,便足以安定天下,如果不能够扩充它们,就连赡养父母都成问题。

表转折

名作动,伤害

通“燃”

流通,指泉水涌出

如果

安定

侍奉

宾语前置

一切,所有

在自身

深入品读,感悟赏析

怎么理解 “苟能充之,足以保四海;苟不充之,不足以事父母”这句话?

【明确】:孟子以人性为前提推导政治,就是由人人都有“不忍人之心”的仁心推导仁政。孟子认为“不忍人之心”包含四个方面,即“恻隐、羞恶、辞让、是非”之心。从理论基础来说,孟子的确是主张从天赋性善论,但从实践来说,他还是重视后天努力的作用的。

深入品读,感悟赏析

我们该如何看待孟子的“人皆有不忍人之心”?

【明确】:(1)孟子是从人性的前提推导政治,从人人都有“不忍人之心”的仁心推导仁政。由于这种“不忍人之心”是人本身所固有的,所以,仁政也应该是天经地义的。

孟子把“仁义礼智”这些社会性质的道德观念说成是人的天性里所固有的,与生俱来的,是主观唯心主义的。

深入品读,感悟赏析

我们该如何看待孟子的“人皆有不忍人之心”?

(2)孟子也不是完全否认后天培养的作用。他认为“不忍人之心”包含“四心”,而这“四心”只是“仁义礼智” 这四种道德范畴的发端,还需要“扩而充之”才能够发扬光大。他还是重视后天努力(“扩而充之”)的作用的。

结构图示

孺子入井

足以保四海

文 本 探 究

合作探究:本文中体现的孟子的思想有什么现实意义?

【参考】

孟子性善论、仁义论在现实生活中把人性向善的方面引导有着重要的作用,有利于维持人与人之间的良好关系,提高人们的精神境界和道德修养,鼓舞人们发挥主体能动性,自觉地接受教化与环境的培育与熏陶,将社会道德作为人的行为的自觉规范,促进人们道德责任感的形成。

艺术感悟

肆

文 本 探 究

合作探究:本文主要运用了哪些论证方法?

举例论证:孺子入井

比喻论证:“人之有是四端也,犹其有四体也”

“若火之始然,泉之始达”

对比论证:【正】人皆有不忍人之心/【反】无恻隐之心,非人也

【正】足以保四海/【反】不足以事父母

假设论证:“苟能充之,足以保四海;苟不充之,不足以事父母。

本课小结

伍

主题归纳

孟子先举“今人乍见孺子将入于井”的反应,证明“人皆有不忍人之心”,由此论断人人都有“四端”,再进一步论述“四端”要靠教化修养,说明后天努力的重要作用。

论辩特色

①借题发挥,循循善诱。

②观点明确,立场坚定。

③注重推理, 逻辑性强。

④善于譬喻,生动形象。

孟子的论辩有何特色?

随堂练习

一、选择题

1.下列句子中不含通假字的一项是( )

A.非所以内交于孺子之父母也 B.非所以要誉于乡党朋友也

C.若火之始然,泉之始达 D.苟不充之,不足以事父母

【答案】D

【解析】A项,“内”同“纳”,结交。

B项,“要”同“邀”,求取。

C项,“然”同“燃”,燃烧。

D项,不含通假字。

一、选择题

2.下列各句中,与例句句式相同的一项是( )

例句:无恻隐之心,非人也

A.廉颇者,赵之良将也 B.其斯之谓与

C.不学《礼》,无以立 D.治天下可运之掌上

【答案】A

【解析】A项,判断句,“……者,……也”,表判断。

B项,宾语前置句,“之”是宾语前置的标志。

C项,固定句式,“无以”,没有……的办法。

D项,省略句,“之”后省略介词“于”。

随堂练习

二、根据提示默写相关句子。

(1)在《人皆有不忍人之心》中,孟子以人突然看见小孩子将要掉入井里的反应为依据,论证人有一种本能,即“____________”。

(2)在《人皆有不忍人之心》中,孟子由不忍之心而推导出“四端”并用比喻句“____________,____________”形象地说明其于人的重要性。

(3)在《人皆有不忍人之心》中,孟子论及“仁义礼智”扩充推广的积极作用时所说的两句是:“____________,____________”。

【答案】(1)人皆有不忍人之心

(2)人之有是四端也,犹其有四体也。

(3)苟能充之,足以保四海。

作 业 布 置

《课时作业》P115第1-9题

作业——随笔:

荀子认为人性本恶,所以人要注重后天学习,才能逐渐趋于善;而孟子认为人性本善,那么还要不要后天的学习呢?(注意运用多种论证方法)

谢

谢

聆

听

5.3《人皆有不忍人之心》

学习目标

了解孟子及其作品,积累文中重要的文言基础知识,把握文章内容;

理清本文的论证思路,赏析本文写法方面的特点,把握孟子的论辩艺术;

体味孟子的思想——性善论和仁政论在当下的现实意义。

新课导入

这些故事的主人公是

孟母三迁

杀豚不欺子

民贵君轻不愧亚圣

性善气正真乃完人

孟子

民国时期的邮票

当代邮票

孟子(约公元前372年—公元前289年),名轲,字子舆,邹国(今山东邹城东南)人。战国时期哲学家、思想家、政治家、教育家,儒家学派的代表人物之一,与孔子、荀子是先秦儒家的三位代表人物,与孔子并称“孔孟”。

孟子宣扬“仁政”,最早提出“民贵君轻”思想,被韩愈列为先秦儒家继承孔子“道统”的人物,元朝追封为“亚圣”。

了解孟子

仁政学说

民本思想

性善论

了解孟子思想

仁政学说

孟子继承和发展了孔子的德治思想,发展为仁政学说,成为其政治思想的核心。孟子的政治论,是以仁政为内容的王道,其本质是为封建统治阶级服务的。他把“亲亲”、“长长”的原则运用于政治,以缓和阶级矛盾,维护封建统治阶级的长远利益。

了解孟子思想

民本思想

孟子根据战国时期的经验,总结各国治乱兴亡的规律,提出了一个富有民主性精华的著名命题:“民为贵,社稷次之,君为轻”。“民为贵,社稷次之,君为轻。”意思是说,人民放在第一位,国家其次,君在最后。孟子认为君主应以爱护人民为先,为政者要保障人民权利。

了解孟子思想

性善论

“性善论”是孟子谈人生和谈政治的理论根据,在他的思想体系中是一个中心环节。他认为:“恻隐之心,人皆有之;羞恶之心,人皆有之;恭敬之心,人皆有之;是非之心,人皆有之。恻隐之心,仁也;羞恶之心,义也;恭敬之心,礼也;是非之心,智也。仁、义、礼、智,非由外铄我也,我固有之也。”(《告子上》)“人之所不学而能者,其良能也;所不虑而知者,其良知也。”(《尽心上》)

了解孟子思想

老吾老,以及人之老;幼吾幼,以及人之幼。

生,我所欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。

乐民之乐者,民亦乐其乐;忧民之忧者,民亦忧其忧。

我善养吾浩然之气。

天时不如地利,地利不如人和。

得道者多助,失道者寡助。

生于忧患,死于安乐。

富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。

民为贵,社稷次之,君为轻。

权,然后知轻重;度,然后知长短。

爱人者人恒爱之,敬人者人恒敬之。

孟子语录

《孟子》是儒家的经典著作,被南宋朱熹列为“四书”(另外三本为《大学》《中庸》《论语》)。战国中期孟子及其弟子万章、公孙丑等著。最早见于赵岐《孟子题辞》:“此书,孟子之所作也,故总谓之《孟子》”。

《汉书·艺文志》著录《孟子》十一篇,现存七篇十四卷。总字数三万五千余字,260章。相传另有《孟子外书》四篇,已佚(今本《孟子外书》系明姚士粦伪作)。书中记载有孟子及其弟子的政治、教育、哲学、伦理等思想观点和政治活动。古代考试主要考《四书》与《五经》。

了解《孟子》

孟子为了实现自己的政治理想,到过梁(即魏)、齐、宋、滕、鲁等国家,游说过齐威王、宋王偃、滕文公、梁惠王、齐宣王等国君。齐宣王、梁惠王尽管对他十分礼遇,但终因“迂阔而疏于事情”不为诸侯所用,“退而与万章之徒”著书论事。孟子一生主张“仁政”,主张实行“王道”,而当时社会流行的却是“霸道”,即君主凭借武力、刑法、权势等进行统治。凡是法家主张,讲求耕战,富国强兵,便取得胜利,而孟子的仁政王道说,在当时却行不通。

背景扫描

资源与积累

本章选自《孟子公孙丑上》,孟子认为,人人都有仁、义、礼、智这四种善端,把它们发扬光大,我们就会成为尧舜这样的圣人:任其泯灭,我们就会堕落为禽兽。这就是他的“性善论”,“王道论”是“性善论”在政治学上的运用。本章是最能体现孟子“性善论”的篇章。

解题

不忍人,即怜爱别人。

抗洪救灾之后的休息

春节后远赴他乡务工的农民工们

留守在家的空巢老人们

旧社会的底层劳动人民

一百年前被鸦片腐蚀的中国人

预习检查

明确字音。

孺子(rú) 怵惕(chù tì) 恻隐(cè)

内交(nà) 要誉(yāo) 羞恶(wù)

文意疏通

孟子曰:“人皆有不忍人之心。先王有不忍人之心,斯有不忍人之政矣。以不忍人之心,行不忍人之政,治天下可运之掌上。

译文:孟子说:“每个人都有怜爱别人的心。先王有怜爱别人的心,于是有怜悯体恤百姓的政治;用怜爱别人的心实行怜悯体恤百姓的政治,治理天下 就可以像在手掌心里转动东西一样容易了。

狠心对待别人

于是,就

用

运转,转动

(于)掌上

状语后置句

施行

深入品读,感悟赏析

思考问题:“先王有不忍人之心,斯有不忍人之政矣;以不忍人之心行不忍人之政,治天下可运之掌上。”这段文字是怎么进行推断的?

【明确】:文段采用道理论证,开门见山,提出中心论点。先明确观点“人皆有不忍人之心”,接着由“人皆有”推出“先王有不忍人之心”,并结合先王“仁政”,得出因“有不忍人之心”,所以有“不忍人之政”的结论;最后再进一层,指出“以不忍人之心行不忍人之政”,就能轻松自如地把治理好天下。以“仁心”推导到“仁政”,顺理成章。

所以谓人皆有不忍人之心者:今人乍见孺子将入于井,皆有怵惕恻隐之心;非所以内交于孺子之父母也,非所以要誉于乡党朋友也,非恶其声而然也。

译文:说每个人都有怜悯体恤别人的心的原因,(是)如果有人突然看见一个小孩要掉进井里了,都有惊骇恐惧,哀痛怜悯(别人的不幸)的心;这不是因为要想和孩子的父母结交,不是因为要想在乡邻朋友中博取声誉,也不是因为厌恶这孩子的哭叫声才这样(产生这种恐惧同情心理)。

突然

惊骇,恐惧

同“纳”,结交

求取

厌恶

这样

状语后置句

哀痛,怜悯

表因果,因为

所以:(1)用来……的;

(2)表因果,……的原因

假使,如果

状语后置

非……也,表否定判断,不是……

同乡

深入品读,感悟赏析

如何理解“所以谓人皆有不忍人之心者:今人乍见孺子将入于井,皆有怵惕恻隐之心”这句话中“怵惕恻隐之心”的含义?

【明确】:“怵惕恻隐之心”即“悲悯之心”,是一种博大的情怀,它促使人关注身边的人、事物,乃至世界,从而关注人生的意义。

由是观之,无恻隐之心,非人也;无羞恶之心,非人也;无辞让之心,非人也;无是非之心,非人也。

译文:由此看来,没有同情心,(简直)不是人;没有羞耻心,(简直)不是人;没有谦让心,(简直)不是人;没有是非心,(简直)不是人。

谦逊,推让

判断句

对自身的不善感到羞耻,

对他人的不善感到憎恶

之:补充音节,无实义

指事理的对与错

深入品读,感悟赏析

赏析“无恻隐之心,非人也;无羞恶之心,非人也;无辞让之心,非人也;无是非之心,非人也。”

【明确】:运用排比论证,突出“四心”与“四端”的密切关系。能增强语势,表达强烈的感情,严密地展开论述。

深入品读,感悟赏析

孟子认为“不忍人之心”有哪些内容?

【明确】:“不忍人之心”包含四个方面,“侧隐、羞恶、辞让、是非”之心,简称为“心”。这“四心”是“仁、义、礼、智”这四种德范畴的发端,或者说是“四端”。

深入品读,感悟赏析

分析“恻隐之心,仁之端也;羞恶之心,义之端也;辞让之心,礼之端也;是非之心,智之端也。”并思考它们在今天的社会生活中的现实意义。”,思考它们在今天的社会生活中的现实意义。

【明确】:孟子认为每个人生而具有向善和为善的本能,他把这种本能称为“端”。我们需要发扬这种善端,促其成长。这是我们心底最柔软的那一块地方。善行天下,无论世界怎么变化,环境如何复杂,善良必然是社会的底色。

恻隐之心,仁之端也。羞恶之心,义之端也。辞让之心,礼之端也。是非之心,智之端也。人之有是四端也,犹其有四体也。

译文:同情心是仁的发端;羞耻心是义的发端;谦让心是礼的发端;是非心是智的发端。人有这四种发端,就像有四肢一样。

萌芽,发端

取独

这

就像

判断句

四肢

初读课文

问题:孟子所说的“四端”是指什么?

有是四端而自谓不能者,自贼者也;谓其君不能者,贼其君者也。凡有四端于我者,知皆扩而充之矣,若火之始然,泉之始达。苟能充之,足以保四海;苟不充之,不足以事父母。”

译文:有了这四种发端却自认为不行的,是自暴自弃的人;认为他的君主不行的,是暴弃君主的人。凡是有这四种发端的人,知道都要扩大充实它们,就像火刚刚开始燃烧,泉水刚刚开始流淌。如果能够扩充它们,便足以安定天下,如果不能够扩充它们,就连赡养父母都成问题。

表转折

名作动,伤害

通“燃”

流通,指泉水涌出

如果

安定

侍奉

宾语前置

一切,所有

在自身

深入品读,感悟赏析

怎么理解 “苟能充之,足以保四海;苟不充之,不足以事父母”这句话?

【明确】:孟子以人性为前提推导政治,就是由人人都有“不忍人之心”的仁心推导仁政。孟子认为“不忍人之心”包含四个方面,即“恻隐、羞恶、辞让、是非”之心。从理论基础来说,孟子的确是主张从天赋性善论,但从实践来说,他还是重视后天努力的作用的。

深入品读,感悟赏析

我们该如何看待孟子的“人皆有不忍人之心”?

【明确】:(1)孟子是从人性的前提推导政治,从人人都有“不忍人之心”的仁心推导仁政。由于这种“不忍人之心”是人本身所固有的,所以,仁政也应该是天经地义的。

孟子把“仁义礼智”这些社会性质的道德观念说成是人的天性里所固有的,与生俱来的,是主观唯心主义的。

深入品读,感悟赏析

我们该如何看待孟子的“人皆有不忍人之心”?

(2)孟子也不是完全否认后天培养的作用。他认为“不忍人之心”包含“四心”,而这“四心”只是“仁义礼智” 这四种道德范畴的发端,还需要“扩而充之”才能够发扬光大。他还是重视后天努力(“扩而充之”)的作用的。

结构图示

孺子入井

足以保四海

文 本 探 究

合作探究:本文中体现的孟子的思想有什么现实意义?

【参考】

孟子性善论、仁义论在现实生活中把人性向善的方面引导有着重要的作用,有利于维持人与人之间的良好关系,提高人们的精神境界和道德修养,鼓舞人们发挥主体能动性,自觉地接受教化与环境的培育与熏陶,将社会道德作为人的行为的自觉规范,促进人们道德责任感的形成。

艺术感悟

肆

文 本 探 究

合作探究:本文主要运用了哪些论证方法?

举例论证:孺子入井

比喻论证:“人之有是四端也,犹其有四体也”

“若火之始然,泉之始达”

对比论证:【正】人皆有不忍人之心/【反】无恻隐之心,非人也

【正】足以保四海/【反】不足以事父母

假设论证:“苟能充之,足以保四海;苟不充之,不足以事父母。

本课小结

伍

主题归纳

孟子先举“今人乍见孺子将入于井”的反应,证明“人皆有不忍人之心”,由此论断人人都有“四端”,再进一步论述“四端”要靠教化修养,说明后天努力的重要作用。

论辩特色

①借题发挥,循循善诱。

②观点明确,立场坚定。

③注重推理, 逻辑性强。

④善于譬喻,生动形象。

孟子的论辩有何特色?

随堂练习

一、选择题

1.下列句子中不含通假字的一项是( )

A.非所以内交于孺子之父母也 B.非所以要誉于乡党朋友也

C.若火之始然,泉之始达 D.苟不充之,不足以事父母

【答案】D

【解析】A项,“内”同“纳”,结交。

B项,“要”同“邀”,求取。

C项,“然”同“燃”,燃烧。

D项,不含通假字。

一、选择题

2.下列各句中,与例句句式相同的一项是( )

例句:无恻隐之心,非人也

A.廉颇者,赵之良将也 B.其斯之谓与

C.不学《礼》,无以立 D.治天下可运之掌上

【答案】A

【解析】A项,判断句,“……者,……也”,表判断。

B项,宾语前置句,“之”是宾语前置的标志。

C项,固定句式,“无以”,没有……的办法。

D项,省略句,“之”后省略介词“于”。

随堂练习

二、根据提示默写相关句子。

(1)在《人皆有不忍人之心》中,孟子以人突然看见小孩子将要掉入井里的反应为依据,论证人有一种本能,即“____________”。

(2)在《人皆有不忍人之心》中,孟子由不忍之心而推导出“四端”并用比喻句“____________,____________”形象地说明其于人的重要性。

(3)在《人皆有不忍人之心》中,孟子论及“仁义礼智”扩充推广的积极作用时所说的两句是:“____________,____________”。

【答案】(1)人皆有不忍人之心

(2)人之有是四端也,犹其有四体也。

(3)苟能充之,足以保四海。

作 业 布 置

《课时作业》P115第1-9题

作业——随笔:

荀子认为人性本恶,所以人要注重后天学习,才能逐渐趋于善;而孟子认为人性本善,那么还要不要后天的学习呢?(注意运用多种论证方法)

谢

谢

聆

听