第六课气体压强

图片预览

文档简介

第4章 物质的粒子

第6课时 气体压强

一、教学目标

知识与技能

1、认识气体能产生压力,

2、认识大气压强的存在,

3、知道无液气压计的工作原理,

4、理解影响气压大小的几个因素:气体粒子的运动速度、气体粒子的数量、受力时间的长短等;

过程与方法

1、在模拟气压产生的过程中,学会观察、分析、归纳等科学方法,

2、学会利用已知的理论知识分析生活中的一些现象,促进知识的外延;

情感、态度和价值观

1、通过活动,进一步激发学生学习科学的兴趣,

2、在活动中,通过小组同学的合作交流,培养协作精神。

二、重点和难点

重点:

气压的产生

认识大气压强的存在

难点:

影响气压大小的因素

用粒子模型解释大气压强及其变化

三、教学准备

教学器材:电子天平、黄豆若干、金属片(折叠呈一定角度)、气球、气筒(抽吸两用)、塑料瓶、单头支管(连塞)、气球、玻璃钟罩、马德堡半球、凡士林、吸盘、玻璃杯、塑料片、水、无液气压计

教学资源:多媒体课件,活动纸

五、教学过程:

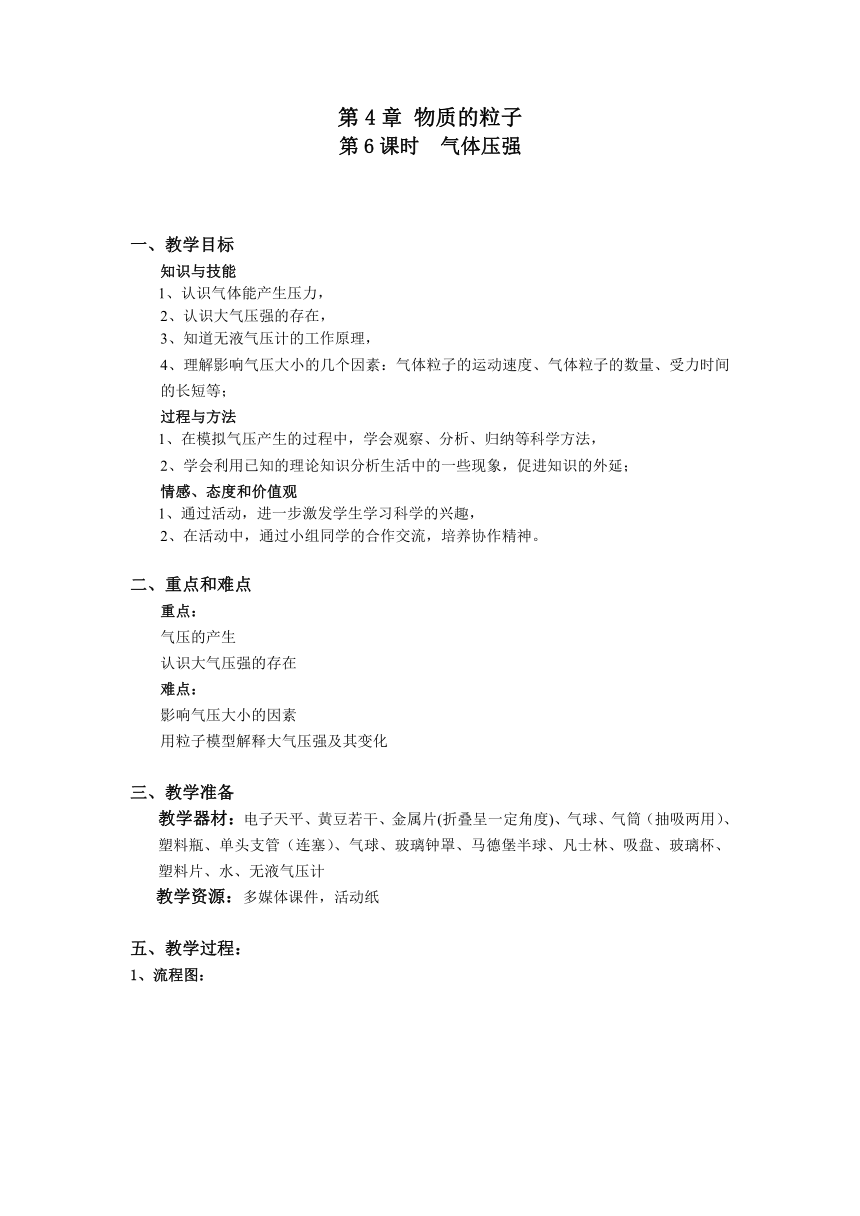

1、流程图:

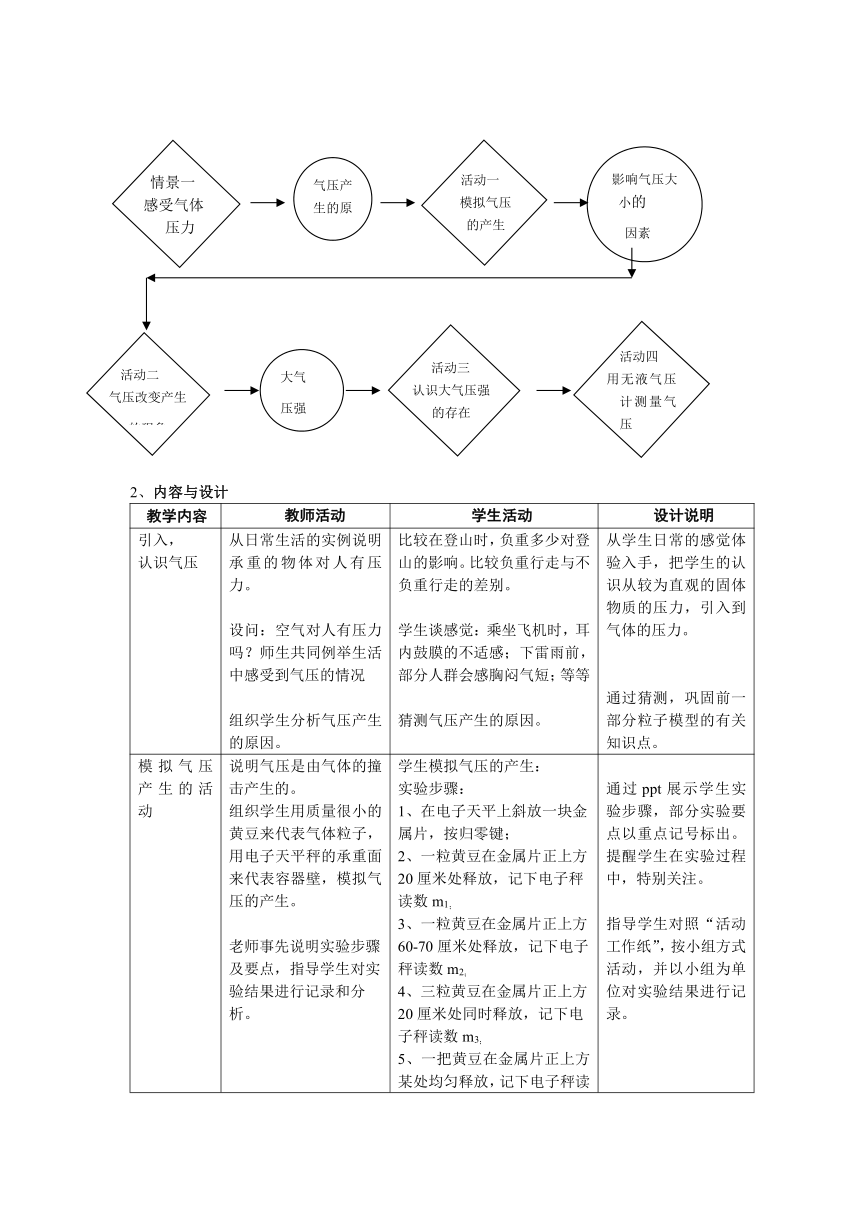

2、内容与设计

教学内容 教师活动 学生活动 设计说明

引入,认识气压 从日常生活的实例说明承重的物体对人有压力。设问:空气对人有压力吗?师生共同例举生活中感受到气压的情况组织学生分析气压产生的原因。 比较在登山时,负重多少对登山的影响。比较负重行走与不负重行走的差别。学生谈感觉:乘坐飞机时,耳内鼓膜的不适感;下雷雨前,部分人群会感胸闷气短;等等猜测气压产生的原因。 从学生日常的感觉体验入手,把学生的认识从较为直观的固体物质的压力,引入到气体的压力。通过猜测,巩固前一部分粒子模型的有关知识点。

模拟气压产生的活动 说明气压是由气体的撞击产生的。组织学生用质量很小的黄豆来代表气体粒子,用电子天平秤的承重面来代表容器壁,模拟气压的产生。老师事先说明实验步骤及要点,指导学生对实验结果进行记录和分析。交流、讨论实验结果:1)步骤一和步骤二有何区别?2)步骤一和步骤三有何区别?3)讨论步骤四和五中的读数为何在某一数附近? 学生模拟气压的产生:实验步骤:1、在电子天平上斜放一块金属片,按归零键;2、一粒黄豆在金属片正上方20厘米处释放,记下电子秤读数m1;3、一粒黄豆在金属片正上方60-70厘米处释放,记下电子秤读数m2;4、三粒黄豆在金属片正上方20厘米处同时释放,记下电子秤读数m3;5、一把黄豆在金属片正上方某处均匀释放,记下电子秤读数m4,交流、讨论实验结果:1)释放高度不同,使撞击速度不同——气体粒子的运动速度与气压大小呈正相关。2)同一高度释放的黄豆数量的不同——同时撞击容器壁的气体粒子数量与气压大小呈正相关3)猜测可能的原因 通过ppt展示学生实验步骤,部分实验要点以重点记号标出。提醒学生在实验过程中,特别关注。指导学生对照“活动工作纸”,按小组方式活动,并以小组为单位对实验结果进行记录。对照活动工作纸上的提示,从实验现象,推测、探究结果产生的原因。

影响气压大小的因素 活动4.13:气压的改变1)给足球打气2)将瘪的乒乓球浸入沸水使其恢复原状拓展题:托盘天平的一端放上一个小珠子时,平衡遭到破坏,如何利用“气体也有压力”这一论点,使天平重新恢复平衡呢? 组织学生观察演示实验分析实验结果,并能用粒子模型来解释实验现象。小组讨论,设计实验方案班级交流讨论结果:如:吹气,电风扇,电吹风等。 利用日常生活中事例的说明问题,加深学生的理解力。拓展题的解答,答案不局限在某一种,思考的关键点是:利用多种方式使天平另一托盘上气体粒子的运动速度加快;或撞击托盘的气体粒子数量增加等。

认识大气压强的存在。 教师出示空塑料瓶,提问:如何使塑料瓶变形?学习用粒子模型解释吸气时瓶子变形的原因。出示小气球。问:如何使小气球变大?演示:将小气球放在玻璃钟罩内,开动抽气机,观察实验现象。ppt演示实验现象,理解活动现象。引出大气压强的概念 学生活动:用嘴吸空塑料瓶。思考问题,学生交流。观看课件,理解活动现象。学生活动:如何使气球胀大?学生观察活动现象,小组讨论,并用“粒子模型”分析。填写活动纸,交流。定义:地球表面覆盖着一层大气,由于气体粒子不停撞击地球表面,从而产生一定压强,这就称为大气压强。 塑料瓶的选择应稍软一些,效果更好对这一现象的解释可用黑板图示或制作一个小flash作品演示,效果更好

大气压强是很大的 讲解:马德堡半球实验的前因后果。出示小吸盘,引导学生感知大气压的力量的确很大。演示实验:马德堡半球实验 1、师生交流马德堡半球实验的前因后果。学生能准确地用粒子模型解释实验现象。学生活动:用小吸盘感觉大气压的力量。学生谈感受,并解释实验现象。观察实验现象,分析结果根据实验现象填写活动报告。 了解马德堡市市长及其实验的经过,从而让学生学习马德堡市市长学科学、爱科学的学习精神。进行实验时,两个半球的接缝处涂上凡士林,以免漏气;为使实验效果更显著,在停止抽气的同时应及时关上球的阀门,实验的过程中,应注意安全。

大气压强的应用。 讨论:大气压强的存在,为我们人类提供了很大的方便。在我们的日常生活中还有哪些地方用到了大气压强? 师生交流。学生用大气压强进一步分析原因。 通过交流日常生活中大气压强的应用,加深学生对大气压的认识和理解。

气体压强的测量 介绍常用的测量气压计——无液气压计。学生观察无液气压计的内部结构,与老师讨论得出无液气压计的工作原理。组织小组活动:利用无液气压计测量大气压强板示一标准大气压的数值:1.013*105帕讨论:测得大气压强与标准大气压强之间存在差距的原因(温度、海拔、风力等)演示实验:把气压计放在密闭玻璃钟罩内,开动抽气机,抽出罩内空气。 利用ppt观察无液气压计的内部结构,了解无液气压计的工作原理。学生活动:利用无液气压计测量大气压强小组交流:对照当时测出的大气压强,猜测与标准大气压强之间存在差距的原因。观察实验现象分析实验结果 说明:气体压强随着粒子数量变化和运动快慢而改变着,我们对粒子的改变无法直接观察,所以要借助仪器来测量气压。边观察实物,边对照工作原理示意图,使学生把感性认识与理性的分析有机结合。活动前,提醒学生注意读数的单位,及表盘刻度上的最小单位提醒学生观察气压计读数变化。

拓展 根据提供材料:塑料片、玻璃杯和水进行塑料片托水实验。 学生讨论实验方案,尝试完成实验。

3、设计说明

这节课的重、难点是:认识气压和大气压强的存在,并学会用粒子模型解释大气压强及其变化。在前面课程中学生已经初步建立了粒子的理论,然而“粒子模型”是一种微观的模型,对六年级学生的来说,比较抽象,难以理解,所以在教学中设想通过一系列简单的探究活动加以突破。目的是从生活引入到科学,使学生的感性认识上升到理性的分析。

五、训练与评价:

教师:

评价内容 好 一般 须努力

调动学生的思维

语言的表达能力

对学生实验的指导

课堂教学的组织

学生:

评价内容 好 一般 须努力

每个活动参与的态度

小组间每个学生的语言表述能力(发言的次数)

实验的效果

学习纸的完成情况

举例的情况(个数、新颖性)

学生活动纸(1)

(一)、在实验“模拟气压的产生”中,我们小组记录的结果如下:

实验状态 电子天平秤读数

一粒黄豆 ⑴20厘米处释放 读数一 平均值m1=

读数二

读数三

⑵60-70厘米处释放 读数一 平均值m2=

读数二

读数三

三粒黄豆 ⑶20厘米处释放 读数一 平均值m3=

读数二

读数三

一把黄豆 ⑷某一高度均匀释放 读数 读数 读数

(二)经比较,我们看到m1 m2 (填写< = > ),我们认为,黄豆释放高度的不同,会使黄豆在电子秤面的运动速度不同;速度越 ,压力越 。

m1 m3 (填写< = > ),同一高度释放的黄豆数量的不同,会使电子天平秤读数不同;数量越 ,压力越 。

(三)在利用无液气压计测量大气压强的活动中,

我们小组记录下的表盘读数是 帕,记录人 ,

还有同学记录下的读数是 帕,记录人 。

(四)在今天的课堂活动中,我们认为本小组表现最出色的同学是:

。

学生活动纸(2)

活动:如何使气球胀大。抽气后:气球内的气体粒子数量: (增多/减少/不变)。钟罩内的气体粒子数量: (增多/减少/不变)。2、在气球不断胀大的过程中: 气球内的气压: (变大/变小/不变)。 钟罩内的气压: (变大/变小/不变)。

画出在抽气过程中气球内、外的气体粒子模型。

影响气压大小的

因素

活动四

用无液气压计测量气压

情景一

感受气体

压力

活动一

模拟气压

的产生

活动二

气压改变产生

的现象

活动三

认识大气压强

的存在

气压产生的原因

大气

压强

气球壁

第6课时 气体压强

一、教学目标

知识与技能

1、认识气体能产生压力,

2、认识大气压强的存在,

3、知道无液气压计的工作原理,

4、理解影响气压大小的几个因素:气体粒子的运动速度、气体粒子的数量、受力时间的长短等;

过程与方法

1、在模拟气压产生的过程中,学会观察、分析、归纳等科学方法,

2、学会利用已知的理论知识分析生活中的一些现象,促进知识的外延;

情感、态度和价值观

1、通过活动,进一步激发学生学习科学的兴趣,

2、在活动中,通过小组同学的合作交流,培养协作精神。

二、重点和难点

重点:

气压的产生

认识大气压强的存在

难点:

影响气压大小的因素

用粒子模型解释大气压强及其变化

三、教学准备

教学器材:电子天平、黄豆若干、金属片(折叠呈一定角度)、气球、气筒(抽吸两用)、塑料瓶、单头支管(连塞)、气球、玻璃钟罩、马德堡半球、凡士林、吸盘、玻璃杯、塑料片、水、无液气压计

教学资源:多媒体课件,活动纸

五、教学过程:

1、流程图:

2、内容与设计

教学内容 教师活动 学生活动 设计说明

引入,认识气压 从日常生活的实例说明承重的物体对人有压力。设问:空气对人有压力吗?师生共同例举生活中感受到气压的情况组织学生分析气压产生的原因。 比较在登山时,负重多少对登山的影响。比较负重行走与不负重行走的差别。学生谈感觉:乘坐飞机时,耳内鼓膜的不适感;下雷雨前,部分人群会感胸闷气短;等等猜测气压产生的原因。 从学生日常的感觉体验入手,把学生的认识从较为直观的固体物质的压力,引入到气体的压力。通过猜测,巩固前一部分粒子模型的有关知识点。

模拟气压产生的活动 说明气压是由气体的撞击产生的。组织学生用质量很小的黄豆来代表气体粒子,用电子天平秤的承重面来代表容器壁,模拟气压的产生。老师事先说明实验步骤及要点,指导学生对实验结果进行记录和分析。交流、讨论实验结果:1)步骤一和步骤二有何区别?2)步骤一和步骤三有何区别?3)讨论步骤四和五中的读数为何在某一数附近? 学生模拟气压的产生:实验步骤:1、在电子天平上斜放一块金属片,按归零键;2、一粒黄豆在金属片正上方20厘米处释放,记下电子秤读数m1;3、一粒黄豆在金属片正上方60-70厘米处释放,记下电子秤读数m2;4、三粒黄豆在金属片正上方20厘米处同时释放,记下电子秤读数m3;5、一把黄豆在金属片正上方某处均匀释放,记下电子秤读数m4,交流、讨论实验结果:1)释放高度不同,使撞击速度不同——气体粒子的运动速度与气压大小呈正相关。2)同一高度释放的黄豆数量的不同——同时撞击容器壁的气体粒子数量与气压大小呈正相关3)猜测可能的原因 通过ppt展示学生实验步骤,部分实验要点以重点记号标出。提醒学生在实验过程中,特别关注。指导学生对照“活动工作纸”,按小组方式活动,并以小组为单位对实验结果进行记录。对照活动工作纸上的提示,从实验现象,推测、探究结果产生的原因。

影响气压大小的因素 活动4.13:气压的改变1)给足球打气2)将瘪的乒乓球浸入沸水使其恢复原状拓展题:托盘天平的一端放上一个小珠子时,平衡遭到破坏,如何利用“气体也有压力”这一论点,使天平重新恢复平衡呢? 组织学生观察演示实验分析实验结果,并能用粒子模型来解释实验现象。小组讨论,设计实验方案班级交流讨论结果:如:吹气,电风扇,电吹风等。 利用日常生活中事例的说明问题,加深学生的理解力。拓展题的解答,答案不局限在某一种,思考的关键点是:利用多种方式使天平另一托盘上气体粒子的运动速度加快;或撞击托盘的气体粒子数量增加等。

认识大气压强的存在。 教师出示空塑料瓶,提问:如何使塑料瓶变形?学习用粒子模型解释吸气时瓶子变形的原因。出示小气球。问:如何使小气球变大?演示:将小气球放在玻璃钟罩内,开动抽气机,观察实验现象。ppt演示实验现象,理解活动现象。引出大气压强的概念 学生活动:用嘴吸空塑料瓶。思考问题,学生交流。观看课件,理解活动现象。学生活动:如何使气球胀大?学生观察活动现象,小组讨论,并用“粒子模型”分析。填写活动纸,交流。定义:地球表面覆盖着一层大气,由于气体粒子不停撞击地球表面,从而产生一定压强,这就称为大气压强。 塑料瓶的选择应稍软一些,效果更好对这一现象的解释可用黑板图示或制作一个小flash作品演示,效果更好

大气压强是很大的 讲解:马德堡半球实验的前因后果。出示小吸盘,引导学生感知大气压的力量的确很大。演示实验:马德堡半球实验 1、师生交流马德堡半球实验的前因后果。学生能准确地用粒子模型解释实验现象。学生活动:用小吸盘感觉大气压的力量。学生谈感受,并解释实验现象。观察实验现象,分析结果根据实验现象填写活动报告。 了解马德堡市市长及其实验的经过,从而让学生学习马德堡市市长学科学、爱科学的学习精神。进行实验时,两个半球的接缝处涂上凡士林,以免漏气;为使实验效果更显著,在停止抽气的同时应及时关上球的阀门,实验的过程中,应注意安全。

大气压强的应用。 讨论:大气压强的存在,为我们人类提供了很大的方便。在我们的日常生活中还有哪些地方用到了大气压强? 师生交流。学生用大气压强进一步分析原因。 通过交流日常生活中大气压强的应用,加深学生对大气压的认识和理解。

气体压强的测量 介绍常用的测量气压计——无液气压计。学生观察无液气压计的内部结构,与老师讨论得出无液气压计的工作原理。组织小组活动:利用无液气压计测量大气压强板示一标准大气压的数值:1.013*105帕讨论:测得大气压强与标准大气压强之间存在差距的原因(温度、海拔、风力等)演示实验:把气压计放在密闭玻璃钟罩内,开动抽气机,抽出罩内空气。 利用ppt观察无液气压计的内部结构,了解无液气压计的工作原理。学生活动:利用无液气压计测量大气压强小组交流:对照当时测出的大气压强,猜测与标准大气压强之间存在差距的原因。观察实验现象分析实验结果 说明:气体压强随着粒子数量变化和运动快慢而改变着,我们对粒子的改变无法直接观察,所以要借助仪器来测量气压。边观察实物,边对照工作原理示意图,使学生把感性认识与理性的分析有机结合。活动前,提醒学生注意读数的单位,及表盘刻度上的最小单位提醒学生观察气压计读数变化。

拓展 根据提供材料:塑料片、玻璃杯和水进行塑料片托水实验。 学生讨论实验方案,尝试完成实验。

3、设计说明

这节课的重、难点是:认识气压和大气压强的存在,并学会用粒子模型解释大气压强及其变化。在前面课程中学生已经初步建立了粒子的理论,然而“粒子模型”是一种微观的模型,对六年级学生的来说,比较抽象,难以理解,所以在教学中设想通过一系列简单的探究活动加以突破。目的是从生活引入到科学,使学生的感性认识上升到理性的分析。

五、训练与评价:

教师:

评价内容 好 一般 须努力

调动学生的思维

语言的表达能力

对学生实验的指导

课堂教学的组织

学生:

评价内容 好 一般 须努力

每个活动参与的态度

小组间每个学生的语言表述能力(发言的次数)

实验的效果

学习纸的完成情况

举例的情况(个数、新颖性)

学生活动纸(1)

(一)、在实验“模拟气压的产生”中,我们小组记录的结果如下:

实验状态 电子天平秤读数

一粒黄豆 ⑴20厘米处释放 读数一 平均值m1=

读数二

读数三

⑵60-70厘米处释放 读数一 平均值m2=

读数二

读数三

三粒黄豆 ⑶20厘米处释放 读数一 平均值m3=

读数二

读数三

一把黄豆 ⑷某一高度均匀释放 读数 读数 读数

(二)经比较,我们看到m1 m2 (填写< = > ),我们认为,黄豆释放高度的不同,会使黄豆在电子秤面的运动速度不同;速度越 ,压力越 。

m1 m3 (填写< = > ),同一高度释放的黄豆数量的不同,会使电子天平秤读数不同;数量越 ,压力越 。

(三)在利用无液气压计测量大气压强的活动中,

我们小组记录下的表盘读数是 帕,记录人 ,

还有同学记录下的读数是 帕,记录人 。

(四)在今天的课堂活动中,我们认为本小组表现最出色的同学是:

。

学生活动纸(2)

活动:如何使气球胀大。抽气后:气球内的气体粒子数量: (增多/减少/不变)。钟罩内的气体粒子数量: (增多/减少/不变)。2、在气球不断胀大的过程中: 气球内的气压: (变大/变小/不变)。 钟罩内的气压: (变大/变小/不变)。

画出在抽气过程中气球内、外的气体粒子模型。

影响气压大小的

因素

活动四

用无液气压计测量气压

情景一

感受气体

压力

活动一

模拟气压

的产生

活动二

气压改变产生

的现象

活动三

认识大气压强

的存在

气压产生的原因

大气

压强

气球壁