2021-2022学年统编版高中语文选择性必修中册1《 社会历史的决定性基础 》课件(47张PPT)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年统编版高中语文选择性必修中册1《 社会历史的决定性基础 》课件(47张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 9.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-10-31 07:43:07 | ||

图片预览

文档简介

(共47张PPT)

社会历史的决定性基础

恩格斯

弗里德里·希恩格斯

1820年11月 出生于普鲁士王国

1842年深秋 前往英国曼彻斯特“欧门-恩格斯”

纺织厂任总经理

开始深入了解工人阶级

途径伦敦时与马克思初次会面

1844年8月 与马克思开始他们牢不可破的友谊

共同创立无产阶级科学理论的伟大事业

弗里德里·希恩格斯

1847年1月 与马克思一起加入正义者同盟

1848年2月 与马克思共同起草的《共产党宣言》

在伦敦出版

1850年 与马克思合作,先后两次起草

《中央委员会告共产主义者同盟书》

1895年8月 恩格斯逝世

恩格斯晚年在伦敦给大学生瓦尔特·博尔吉乌斯写的一封回信

人们在自己生活的社会生产中发生一定的必然的不以他们的意志为转移的关系,即同他们的物质生产力的一定发展阶段相适应的生产关系。这些生产关系的总和构成社会的经济结构,既有法律的和政治的上层建筑,树立其上必有一定的社会意识形式与之相适应的现实基础。

——马克思《<政治学批判>序言》

时隔35年,恩格斯重提这一主张的必要性在哪里?

在马克思逝世之后,以巴尔特为代表的资产阶级理论家和德国社会民主党内所谓的青年派歪曲马克思的观点,篡改历史唯物主义的基本原理,把马克思关于“经济因素决定性的作用观点”歪曲为“经济决定一切,经济是制约历史发展的唯一因素”。造成当时德国青年极大的思想混乱。这些德国青年中有不少人写信向恩格斯请教,大学生瓦尔特·博尔吉乌斯就是其中一位。

写作背景

是否应该把经济关系理解为生产性财富和消费性财富,或者理解为多半取决于科学状况的消费性财富的生产性质和方式?

可否把经济关系仅视为引起其他关系、一般地说决定并影响其他关系的关系?能否认为经济结构作为唯一的创造力量决定了社会状况?

——博尔吉乌斯

恩格斯是如何针对博尔吉乌斯来信中的提问做出有力的回应,提出并阐释自己的主张的?

任务一:梳理文章思路,体会论证的严密性与针对性。

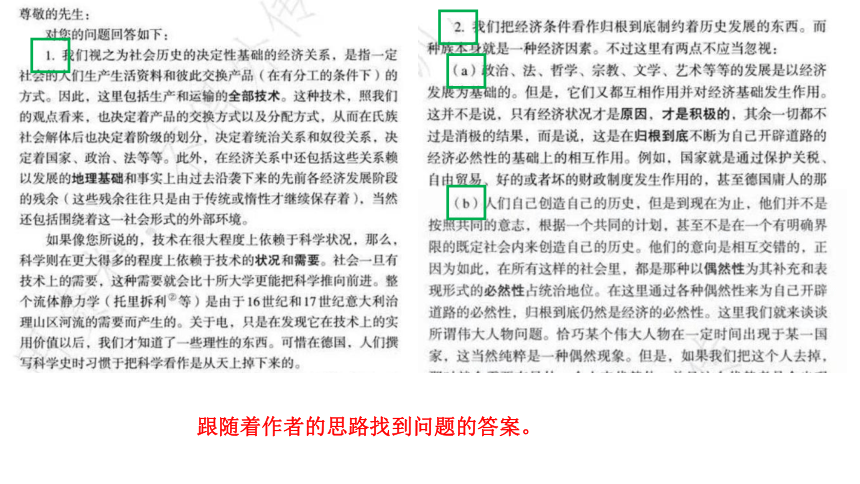

跟随着作者的思路找到问题的答案。

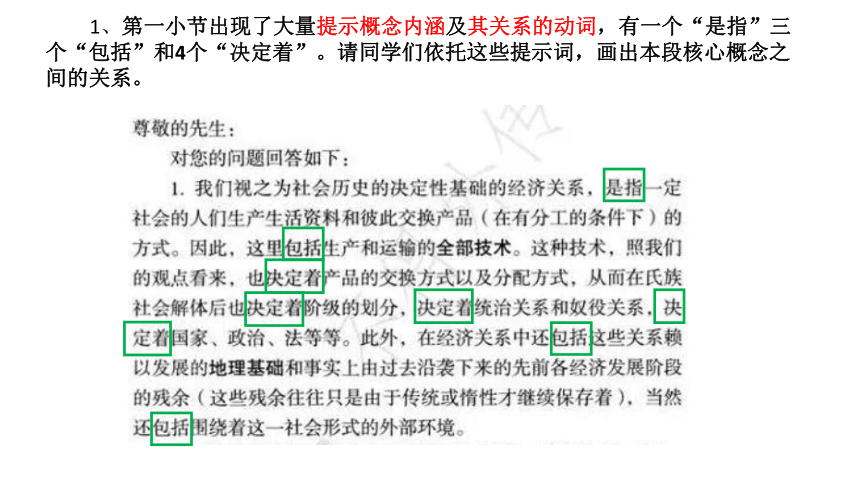

1、第一小节出现了大量提示概念内涵及其关系的动词,有一个“是指”三个“包括”和4个“决定着”。请同学们依托这些提示词,画出本段核心概念之间的关系。

社会历史的决定性基础

经济关系

视之为

生产生活资料和彼此交换产品的方式

是指

包

括

生产和运输的全部技术

各种经济发展阶段的残余

地理基础

围绕社会形式的外部环境

决定

产品的交换方式

产品的分配方式

阶级划分

统治关系

奴役关系

国家

政治

法

是什么

(内涵)

包括什么

(外延)

决定了什么(基础)

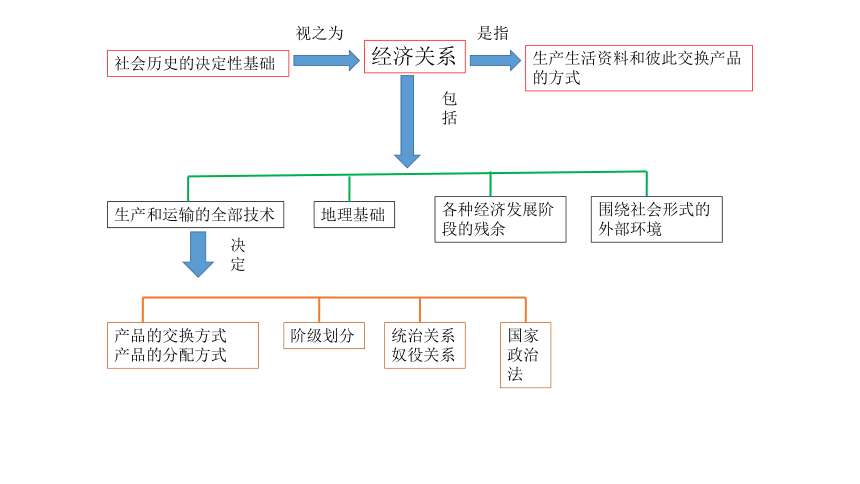

为什么这样论述?

常规思路

恩格斯思路

明确:语序的调换使得论述的重点及经济关系中技术的部分对上层建筑的决定性作用更加突出,针对性也更强。

这为下文能够提出科学在更大的多的程度上依赖于技术的状况和需要做出了铺垫。

随后再通过“此外”“当然”“还”这些关联词的连接,补充了经济关系除了生产和运输的全部技术之外的其他三方面,使得书信对经济关系这一概念的界定完整科学,严谨地避免了读者对这一概念可能产生的误解,增强了下文探讨经济关系对科学的决定性基础作用的可信度。

论述的针对性:调整陈述顺序;突出论述重点。

论述的严谨性:关联词连接;概念界定完整。

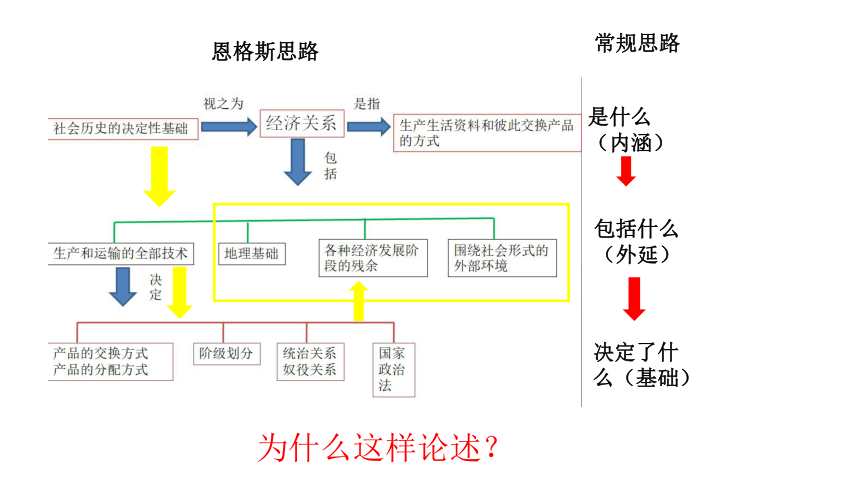

“经济关系”包括“技术”

“技术”决定“上层建筑”

“经济关系”决定“上层建筑”

“经济关系”决定“上层建筑”

“上层建筑”包括“科学状况”

“经济关系”决定“科学状况”

两组三段论,逻辑严谨而有说服力。

小结第一部分

是否应该把经济关系理解为生产性财富和消费性财富,或者理解为多半取决于科学状况的消费性财富的生产性质和方式?

经济关系是什么?

经济关系是否取决于科学状况?

恩格斯是如何针对博尔吉乌斯来信中的提问做出回应,提出并阐释自己的主张的?

一、论证的针对性:

来信所需回答的问题

1、 2、(a)(b)

解释“经济关系”及其决定性与基础性

反驳“经济(技术)依赖于科学”

澄清“经济决定论”

澄清“经济是制约历史发展的唯一因素”

探讨第二部分:通过两组句子探究恩格斯关于a、b两个要点的具体主张,进一步感受本文论证说服的力量。

第一组:

在这一段文字中,我们可以梳理出几层意思

1.政治法、哲学、宗教、文学、艺术等上层建筑的发展,是以经济发展为基础的;

2.政治法、哲学、宗教、文学、艺术等之间也都有相互作用;

3.上层建筑包括历史环境和现实关系,反过来对经济基础也会形成作用;

4.经济因素是社会历史的决定性基础,具有归根到底的决定作用。

第二段文字对第4点进行了重申。

“但是” “这并不是说” “并不像”有针对性地加以澄清“经济决定论”;

“而是说”“而是” 对经济基础论的重点作出阐释;

三个“归根到底”和一个“但”立场鲜明地强调经济基础对于其他关系的决定性意义。

一系列关联词的审慎选用和三个“归根到底”表明——

4层关系并不是简单并列的,上层建筑的发展是以经济为基础的。这是马克思主义基本原理,是人类社会发展的一般规律。并非某些资产阶级理论家和党内青年派歪曲而为的经济决定论。

恩格斯针对瓦尔特的来信和当时德国社会普遍存在的理解不足进行批判与纠正,严谨的关联词,有限定作用的副词等文字背后是恩格斯极强的论述逻辑和高超的思维水平。

澄清:

“经济关系的基础”不是什么

解释:

“经济关系的基础”是什么

强调:

经济关系的决定性意义

第二组句子

如何理解恩格斯所说的“偶然性”和“必然性”?它们与本课主要论述对象“社会历史的决定性基础(经济关系)”的关系是什么?

明确:这组文字谈论的是历史发展的偶然性和必然性,这对辩证关系必然性指的就是经济关系的必然性,经济关系客观上支配着社会历史的发展,偶然性指的是各种历史事件和历史人物的出现,呈现出种种偶然因素。但这些偶然因素归根到底是取决于经济发展客观规律的要求的。

以历史人物为例,他们在何时何地出现是具有偶然性的,但由于当时的社会矛盾和经济发展的需要,历史人物是必然会出现的。唯物主义史观告诉我们,如果否认经济发展的必然性对历史人物的决定作用,看不到历史人物产生的深刻社会根源而夸大个人作用,就会陷入历史唯心主义。

品读以下用词的表达效果。

用语精准,文章论述指向性明确,论述逻辑严密。

在论述人物出现的偶然性时,作者选用了“恰巧”一词指向的是其当然的纯粹的偶然性,而在论述社会历史人物出现的必然性及社会历史发展中经济的必然性时,作者选用了“每当”“就”这样的关联词来强调,代替者最终总是会出现的必然性。

小结第二部分

思考:作者用了两组“由在德国”引领的句子,请问有何作用?

客观唯心主义

历史唯心主义

教条主义

这两句话直接点明了德国思想界对于社会历史的决定性基础理解上的三种错误,认为科学是从天上掉下来的,这是客观唯心主义;对经济史的忽视是著作界历史唯心主义的表现;而青年学生很难抛弃学校灌输的历史观,则是教条主义的体现。

系统学习的建议

根据原著来学习历史唯物主义,实际上也批判了当时思想界理论学习的不足与学习碎片化的局限;要整体把握文章涉及的概念的总的联系,而不要过分推敲上面的每一句话,对于青年学生学习理解马克思理论提出了学法上的指导。

恩格斯是如何针对博尔吉乌斯来信中的提问做出有力的回应,提出并阐释自己的主张的?

小结任务一:梳理文章思路,体会论证的严密性与针对性。

经济关系是什么,

经济关系与上层建筑间的辩证辨析

历史发展的必然性和偶然性关系;经济关系是社会历史的决定性基础

注重经济史研究;全面把握马克思主义辩证唯物史观

是什么

为什么

怎么办

针对性

逻辑清晰、严密

逻辑严密

逻辑严密

小结任务一:梳理文章思路,体会论证的严密性与针对性。

针对性、逻辑严密

论证的针对性:时代背景、时代局限;来信所需解决的问题

论证的逻辑性:核心概念、所持观点;论述思路、论证语言

恩格斯在阐述马克思历史唯物主义原理时展现出的说服力还源于哪些方面?

任务二:体会作者的论述态度;明确论据、论证方法的运用。

(一)书信的人称

1、恩格斯是如何称呼博尔吉乌斯的?从这样的称呼你感受到什么?

写信者:已经72岁高龄的世界著名的思想家、日理万机的国际工人运动领袖恩格斯

回复对象:一位20岁左右的大学生

所讨论问题:马克思和恩格斯共同创立、并在革命实践中不断完善的历史唯物主义基本原理

言谈之间都始终用“您”来指称对方,字里行间丝毫没有任何居高临下的傲慢;

称对方为“尊敬的先生”,没有任何对青年学子思想上存有的困惑误解的批判和指示,始终秉持着对来信者的尊重。

恩格斯以探讨的口吻耐心细致地为读者澄清困惑,指点学法。

我们不仅从恩格斯的书信中读懂了经济基础和上层建筑的辩证关系,更感受到了这位世界无产阶级的伟大导师和领袖的崇高风范、人格力量。

(一)书信的人称

2、文中出现了许多“我们”的指称,请问这些“我们”的含意一样吗?如果不同,分别指什么?

明确:本文出现的“我们”所指对象可分为两类。一类是作者在严谨陈述如何理解经济关系及其相关概念,如何理解经济基础与上层建筑的辩证关系时所使用的“我们”,“我们”代表的是能够正确理解历史唯物主义基本原理的马克思主义者们。

比如:“我们”视之为社会历史的决定性基础的经济关系,是指一定社会的人们生产生活资料和彼此交换产品的方式。

这种技术照“我们”的观点来看,也决定了产品的交换方式以及分配方式。

“我们”把经济条件看作归根到底制约着历史发展的东西。

另一类是作者将自己和这封信的读者合称为“我们”。

比如:关于电,只是在发现它的技术上的实用价值以后,“我们”才知道了一些理性的东西。

这里“我们”就来谈谈所谓伟大人物问题。

“我们”所研究的领域越是远离经济,越是接近于纯粹抽象的意识形态,“我们”就越是发现它在自己的发展中表现为偶然现象,它的曲线就越是曲折。

这是一封私人书信,作者亲切的对像古尔齐乌斯一样的对社会历史的决定性基础理解、存在疑惑的青年称“我们”,拉近彼此间的距离,是一位蔼然长者带领青年层层理清经济关系的基础性和决定性。恳切的谈话态度,便于与对方达成共识。

(一)书信的人称

3、前一类“我们”为什么不用“马克思主义者们”替换以区别后一类的“我们”?

相较于真正的马克思主义者,“人们”

错误的以为科学是从天上掉下来的,而不是以经济关系为基础的

误以为经济关系是自动发生作用的,而不会受到政治意识形态等上层建筑的某些影响

是否应该把经济关系理解为生产性财富和消费性财富,或者理解为多半取决于科学状况的消费性财富的生产性质和方式?

可否把经济关系仅视为引起其他关系、一般地说决定并影响其他关系的关系?能否认为经济结构作为唯一的创造力量决定了社会状况?

博尔吉乌斯

“人们”的一员

明确:恩格斯在针对德国思想界存在的问题进行逐一批驳,故意在陈述正确的辩证唯物主义史观时用“我们”,而不是用“马克思主义者们”;在陈述青年们的困惑时使用“人们”,而不是“你们”,以便确立正确的历史唯物史观时,并不想把批判的矛头指向读信者,因而把错误的观念移植到与交流双方都不相关的第三者“人们”身上,把正确的观念放置在“我们”的交流中,既照顾了读信者的颜面,避免了情绪上的对立,拉近了与青年学生的距离;也使得“社会历史的决定性因素归根到底是经济关系”这一观点的论述者和学习者们都能处在更加客观中立的位置,以更高远宏观的视角去理性平和的思考这一哲学主张。

恩格斯在人称选用上的审慎,体现恩格斯本人崇高的人格魅力,以及他既亲和理性又是非分明的论述态度。

(一)论据及论证方法

1、文本中两次登场的拿破仑和伴随着拿破仑先后登场的两条线,分别运用了什么样的论证方法,具有什么样的作用?

?论证

?论证

拿破仑第一次登场——

为阐释:

在经济基础的必然性之上,

上层建筑和经济基础会发生相互作用

相关背景

例如,国家就是通过保护关税,自由贸易、好的或者坏的财政制度发生作用的,甚至德国庸人的那种从1648一1830年德国经济的可怜状况中产生的致命的疲惫和软弱(最初表现为虔诚主义,而后表现为多愁善感和对诸侯贵族的奴颜婢膝 ),也不是没有对经济起过作用。这曾是重新振兴的最大障碍之一,而这一障碍只是由于革命战争和拿破仑战争把慢性的穷困变成了急性的穷困才动摇了。

经济关系的表现形式

(经济基础)

德国在漫长的30年战争,法国大革命和紧随其后的拿破仑战争接连打击之下,呈现出的极不理想的意识形态和政治关系(上层建筑)

德意志民族的振兴

因为三十年战争,法国革命战争带来的经济萧条,彻底动摇了德国根深蒂固的封建制度(上层建筑)

这段文字阐述经济基础与上层建筑的辩证关系的四层含义:

第一,国家是通过经济基础的必然性发生作用的;

第二,即使是很坏的上层建筑,也会对经济关系起到作用,这作用当然也是负面的;

第三,不良的上层建筑造成对经济关系的负面影响,必然成为国家振兴的阻碍;

第四,严重的经济问题会反过来动摇原本不良的意识形态和政治关系。

恩格斯运用德国人最熟悉的历史事实,直击集体记忆中的创伤,从消极的一面犀利明确的表述了,经济关系势必会受到包括意识形态和政治关系在内的上层建筑各种关系的影响,但“经济关系在各种关系中始终具有基础性和决定性”,这一论点精准的论据选择丰富了文章的内容,增强了观点的说服力,论述充分而有力。

“在这些关系中经济关系不管受到其他关系,政治的和意识形态的多大影响,归根到底还是具有决定性意义的,它构成一条贯穿始终的唯一有助于理解的红线”。

如何理解“红线”?

明确:运用了比喻论证。把经济关系比作贯穿于社会历史进程中的红线,直观恰当的说明了尽管经济关系不能自发的对社会历史发展的进程产生作用,尽管经济关系会受到其他关系很大的影响,但从长远来看,经济关系归根到底对于社会历史发展具有决定性作用。

拿破仑第二次登场——

为阐释:

伟大人物出现的偶然性与必然性

这里我们就来谈谈所谓伟大人物问题。恰巧某个伟大人物在一定时间出现于某一国家,这当然纯粹是一种偶然现象。但是,如果我们把这个人去掉,那时就会需要有另外一个人来代替他,并且这个代替者是会出现的,不论好一些或差一些,但是最终总是会出现的。恰巧拿破仑这个科西嘉人做了被本身的战争弄得精疲力竭的法兰西共和国所需要的军事独裁者,这是个偶然现象。

恩格斯为何偏偏对拿破仑情有独钟?要在短短的一篇书信中,两次提到他?

消灭德国人的民族性是我们政策必不可少的指导原则。

——拿破仑

我的血管里还流淌着血,就绝不背弃我的德意志祖国和她的神圣事业。现在我比以前更深地感到我属于德意志人,不能或不愿意属于其它民族。

——阿恩特

对于德国人来说,拿破仑不仅是一位独裁者,更是一个侵略者。拿破仑于1806年在耶拿战役中击败了普鲁士军队,签订提尔西特合约,在德意志地区成立了莱茵联邦,对法战区强行推行法语,试图抑制德意志文化,残酷镇压宣传爱国思想的德国人,这对整个德意志民族而言是奇耻大辱,思想界深感切肤之痛。

而对于德国知识分子和改革者而言,拿破仑又不单是侵略者,他也是一位属于德国乃至于全欧洲的伟大英雄,是他把法国大革命的精神,把拿破仑法典带到了德国,扫荡了德国根深蒂固的封建制度,扶植了德国资产阶级势力。从长远看,正是德国资产阶级的发展需要一个统一的国内市场,也需要一个强势的国家为本国资产阶级对外争夺,德意志统一的需求才变得前所未有的强烈。这位普鲁士最后通过战争的方式统一德意志做了经济关系上的准备。

德国思想界对于拿破仑的复杂情感有助于避免这两种倾向。

恩格斯正是透彻的了解到拿破仑对于德国如此深刻复杂的影响,才借拿破仑在历史上的出现来论述历史人物出现的偶然性与必然性这一问题,深刻揭示历史人物出现的必然性,在于当时的社会矛盾,在于经济发展的必然性,将拿破仑作为论据使用的典型意义与现实针对性也就在于此。

历史上所有其他的偶然现象和表面的偶然现象都是如此。我们所研究的领域越是远离经济,越是接近于纯粹抽象的意识形态,我们就越是发现它在自己的发展中表现为偶然现象,它的曲线就越曲折,如果您画出曲线的中轴线,您就会发现所考察的时期越长,所考察的范围越广,这个轴线就越是接近经济发展的轴线,就越是同后者平行而进。

曲线

中轴线

偶然性事件

必然性规律

这一比喻形象地阐释了“历史发展中经济关系的偶然性与必然性”这一复杂的哲学命题:历史发展的必然性,归根到底是,经济关系的必然性。

我们只有善于揭示政治思想现象所反映的经济关系,善于从整体全过程去探索社会发展中的经济必然性,才能真正把握社会生活的本质。

“中轴线论”也成为恩格斯对历史唯物主义理论的重要发展成果之一。

总结:

恩格斯在论述马克思历史唯物主义原理时展现出的说服力缘于哪些方面?

社会历史的决定性基础

恩格斯

弗里德里·希恩格斯

1820年11月 出生于普鲁士王国

1842年深秋 前往英国曼彻斯特“欧门-恩格斯”

纺织厂任总经理

开始深入了解工人阶级

途径伦敦时与马克思初次会面

1844年8月 与马克思开始他们牢不可破的友谊

共同创立无产阶级科学理论的伟大事业

弗里德里·希恩格斯

1847年1月 与马克思一起加入正义者同盟

1848年2月 与马克思共同起草的《共产党宣言》

在伦敦出版

1850年 与马克思合作,先后两次起草

《中央委员会告共产主义者同盟书》

1895年8月 恩格斯逝世

恩格斯晚年在伦敦给大学生瓦尔特·博尔吉乌斯写的一封回信

人们在自己生活的社会生产中发生一定的必然的不以他们的意志为转移的关系,即同他们的物质生产力的一定发展阶段相适应的生产关系。这些生产关系的总和构成社会的经济结构,既有法律的和政治的上层建筑,树立其上必有一定的社会意识形式与之相适应的现实基础。

——马克思《<政治学批判>序言》

时隔35年,恩格斯重提这一主张的必要性在哪里?

在马克思逝世之后,以巴尔特为代表的资产阶级理论家和德国社会民主党内所谓的青年派歪曲马克思的观点,篡改历史唯物主义的基本原理,把马克思关于“经济因素决定性的作用观点”歪曲为“经济决定一切,经济是制约历史发展的唯一因素”。造成当时德国青年极大的思想混乱。这些德国青年中有不少人写信向恩格斯请教,大学生瓦尔特·博尔吉乌斯就是其中一位。

写作背景

是否应该把经济关系理解为生产性财富和消费性财富,或者理解为多半取决于科学状况的消费性财富的生产性质和方式?

可否把经济关系仅视为引起其他关系、一般地说决定并影响其他关系的关系?能否认为经济结构作为唯一的创造力量决定了社会状况?

——博尔吉乌斯

恩格斯是如何针对博尔吉乌斯来信中的提问做出有力的回应,提出并阐释自己的主张的?

任务一:梳理文章思路,体会论证的严密性与针对性。

跟随着作者的思路找到问题的答案。

1、第一小节出现了大量提示概念内涵及其关系的动词,有一个“是指”三个“包括”和4个“决定着”。请同学们依托这些提示词,画出本段核心概念之间的关系。

社会历史的决定性基础

经济关系

视之为

生产生活资料和彼此交换产品的方式

是指

包

括

生产和运输的全部技术

各种经济发展阶段的残余

地理基础

围绕社会形式的外部环境

决定

产品的交换方式

产品的分配方式

阶级划分

统治关系

奴役关系

国家

政治

法

是什么

(内涵)

包括什么

(外延)

决定了什么(基础)

为什么这样论述?

常规思路

恩格斯思路

明确:语序的调换使得论述的重点及经济关系中技术的部分对上层建筑的决定性作用更加突出,针对性也更强。

这为下文能够提出科学在更大的多的程度上依赖于技术的状况和需要做出了铺垫。

随后再通过“此外”“当然”“还”这些关联词的连接,补充了经济关系除了生产和运输的全部技术之外的其他三方面,使得书信对经济关系这一概念的界定完整科学,严谨地避免了读者对这一概念可能产生的误解,增强了下文探讨经济关系对科学的决定性基础作用的可信度。

论述的针对性:调整陈述顺序;突出论述重点。

论述的严谨性:关联词连接;概念界定完整。

“经济关系”包括“技术”

“技术”决定“上层建筑”

“经济关系”决定“上层建筑”

“经济关系”决定“上层建筑”

“上层建筑”包括“科学状况”

“经济关系”决定“科学状况”

两组三段论,逻辑严谨而有说服力。

小结第一部分

是否应该把经济关系理解为生产性财富和消费性财富,或者理解为多半取决于科学状况的消费性财富的生产性质和方式?

经济关系是什么?

经济关系是否取决于科学状况?

恩格斯是如何针对博尔吉乌斯来信中的提问做出回应,提出并阐释自己的主张的?

一、论证的针对性:

来信所需回答的问题

1、 2、(a)(b)

解释“经济关系”及其决定性与基础性

反驳“经济(技术)依赖于科学”

澄清“经济决定论”

澄清“经济是制约历史发展的唯一因素”

探讨第二部分:通过两组句子探究恩格斯关于a、b两个要点的具体主张,进一步感受本文论证说服的力量。

第一组:

在这一段文字中,我们可以梳理出几层意思

1.政治法、哲学、宗教、文学、艺术等上层建筑的发展,是以经济发展为基础的;

2.政治法、哲学、宗教、文学、艺术等之间也都有相互作用;

3.上层建筑包括历史环境和现实关系,反过来对经济基础也会形成作用;

4.经济因素是社会历史的决定性基础,具有归根到底的决定作用。

第二段文字对第4点进行了重申。

“但是” “这并不是说” “并不像”有针对性地加以澄清“经济决定论”;

“而是说”“而是” 对经济基础论的重点作出阐释;

三个“归根到底”和一个“但”立场鲜明地强调经济基础对于其他关系的决定性意义。

一系列关联词的审慎选用和三个“归根到底”表明——

4层关系并不是简单并列的,上层建筑的发展是以经济为基础的。这是马克思主义基本原理,是人类社会发展的一般规律。并非某些资产阶级理论家和党内青年派歪曲而为的经济决定论。

恩格斯针对瓦尔特的来信和当时德国社会普遍存在的理解不足进行批判与纠正,严谨的关联词,有限定作用的副词等文字背后是恩格斯极强的论述逻辑和高超的思维水平。

澄清:

“经济关系的基础”不是什么

解释:

“经济关系的基础”是什么

强调:

经济关系的决定性意义

第二组句子

如何理解恩格斯所说的“偶然性”和“必然性”?它们与本课主要论述对象“社会历史的决定性基础(经济关系)”的关系是什么?

明确:这组文字谈论的是历史发展的偶然性和必然性,这对辩证关系必然性指的就是经济关系的必然性,经济关系客观上支配着社会历史的发展,偶然性指的是各种历史事件和历史人物的出现,呈现出种种偶然因素。但这些偶然因素归根到底是取决于经济发展客观规律的要求的。

以历史人物为例,他们在何时何地出现是具有偶然性的,但由于当时的社会矛盾和经济发展的需要,历史人物是必然会出现的。唯物主义史观告诉我们,如果否认经济发展的必然性对历史人物的决定作用,看不到历史人物产生的深刻社会根源而夸大个人作用,就会陷入历史唯心主义。

品读以下用词的表达效果。

用语精准,文章论述指向性明确,论述逻辑严密。

在论述人物出现的偶然性时,作者选用了“恰巧”一词指向的是其当然的纯粹的偶然性,而在论述社会历史人物出现的必然性及社会历史发展中经济的必然性时,作者选用了“每当”“就”这样的关联词来强调,代替者最终总是会出现的必然性。

小结第二部分

思考:作者用了两组“由在德国”引领的句子,请问有何作用?

客观唯心主义

历史唯心主义

教条主义

这两句话直接点明了德国思想界对于社会历史的决定性基础理解上的三种错误,认为科学是从天上掉下来的,这是客观唯心主义;对经济史的忽视是著作界历史唯心主义的表现;而青年学生很难抛弃学校灌输的历史观,则是教条主义的体现。

系统学习的建议

根据原著来学习历史唯物主义,实际上也批判了当时思想界理论学习的不足与学习碎片化的局限;要整体把握文章涉及的概念的总的联系,而不要过分推敲上面的每一句话,对于青年学生学习理解马克思理论提出了学法上的指导。

恩格斯是如何针对博尔吉乌斯来信中的提问做出有力的回应,提出并阐释自己的主张的?

小结任务一:梳理文章思路,体会论证的严密性与针对性。

经济关系是什么,

经济关系与上层建筑间的辩证辨析

历史发展的必然性和偶然性关系;经济关系是社会历史的决定性基础

注重经济史研究;全面把握马克思主义辩证唯物史观

是什么

为什么

怎么办

针对性

逻辑清晰、严密

逻辑严密

逻辑严密

小结任务一:梳理文章思路,体会论证的严密性与针对性。

针对性、逻辑严密

论证的针对性:时代背景、时代局限;来信所需解决的问题

论证的逻辑性:核心概念、所持观点;论述思路、论证语言

恩格斯在阐述马克思历史唯物主义原理时展现出的说服力还源于哪些方面?

任务二:体会作者的论述态度;明确论据、论证方法的运用。

(一)书信的人称

1、恩格斯是如何称呼博尔吉乌斯的?从这样的称呼你感受到什么?

写信者:已经72岁高龄的世界著名的思想家、日理万机的国际工人运动领袖恩格斯

回复对象:一位20岁左右的大学生

所讨论问题:马克思和恩格斯共同创立、并在革命实践中不断完善的历史唯物主义基本原理

言谈之间都始终用“您”来指称对方,字里行间丝毫没有任何居高临下的傲慢;

称对方为“尊敬的先生”,没有任何对青年学子思想上存有的困惑误解的批判和指示,始终秉持着对来信者的尊重。

恩格斯以探讨的口吻耐心细致地为读者澄清困惑,指点学法。

我们不仅从恩格斯的书信中读懂了经济基础和上层建筑的辩证关系,更感受到了这位世界无产阶级的伟大导师和领袖的崇高风范、人格力量。

(一)书信的人称

2、文中出现了许多“我们”的指称,请问这些“我们”的含意一样吗?如果不同,分别指什么?

明确:本文出现的“我们”所指对象可分为两类。一类是作者在严谨陈述如何理解经济关系及其相关概念,如何理解经济基础与上层建筑的辩证关系时所使用的“我们”,“我们”代表的是能够正确理解历史唯物主义基本原理的马克思主义者们。

比如:“我们”视之为社会历史的决定性基础的经济关系,是指一定社会的人们生产生活资料和彼此交换产品的方式。

这种技术照“我们”的观点来看,也决定了产品的交换方式以及分配方式。

“我们”把经济条件看作归根到底制约着历史发展的东西。

另一类是作者将自己和这封信的读者合称为“我们”。

比如:关于电,只是在发现它的技术上的实用价值以后,“我们”才知道了一些理性的东西。

这里“我们”就来谈谈所谓伟大人物问题。

“我们”所研究的领域越是远离经济,越是接近于纯粹抽象的意识形态,“我们”就越是发现它在自己的发展中表现为偶然现象,它的曲线就越是曲折。

这是一封私人书信,作者亲切的对像古尔齐乌斯一样的对社会历史的决定性基础理解、存在疑惑的青年称“我们”,拉近彼此间的距离,是一位蔼然长者带领青年层层理清经济关系的基础性和决定性。恳切的谈话态度,便于与对方达成共识。

(一)书信的人称

3、前一类“我们”为什么不用“马克思主义者们”替换以区别后一类的“我们”?

相较于真正的马克思主义者,“人们”

错误的以为科学是从天上掉下来的,而不是以经济关系为基础的

误以为经济关系是自动发生作用的,而不会受到政治意识形态等上层建筑的某些影响

是否应该把经济关系理解为生产性财富和消费性财富,或者理解为多半取决于科学状况的消费性财富的生产性质和方式?

可否把经济关系仅视为引起其他关系、一般地说决定并影响其他关系的关系?能否认为经济结构作为唯一的创造力量决定了社会状况?

博尔吉乌斯

“人们”的一员

明确:恩格斯在针对德国思想界存在的问题进行逐一批驳,故意在陈述正确的辩证唯物主义史观时用“我们”,而不是用“马克思主义者们”;在陈述青年们的困惑时使用“人们”,而不是“你们”,以便确立正确的历史唯物史观时,并不想把批判的矛头指向读信者,因而把错误的观念移植到与交流双方都不相关的第三者“人们”身上,把正确的观念放置在“我们”的交流中,既照顾了读信者的颜面,避免了情绪上的对立,拉近了与青年学生的距离;也使得“社会历史的决定性因素归根到底是经济关系”这一观点的论述者和学习者们都能处在更加客观中立的位置,以更高远宏观的视角去理性平和的思考这一哲学主张。

恩格斯在人称选用上的审慎,体现恩格斯本人崇高的人格魅力,以及他既亲和理性又是非分明的论述态度。

(一)论据及论证方法

1、文本中两次登场的拿破仑和伴随着拿破仑先后登场的两条线,分别运用了什么样的论证方法,具有什么样的作用?

?论证

?论证

拿破仑第一次登场——

为阐释:

在经济基础的必然性之上,

上层建筑和经济基础会发生相互作用

相关背景

例如,国家就是通过保护关税,自由贸易、好的或者坏的财政制度发生作用的,甚至德国庸人的那种从1648一1830年德国经济的可怜状况中产生的致命的疲惫和软弱(最初表现为虔诚主义,而后表现为多愁善感和对诸侯贵族的奴颜婢膝 ),也不是没有对经济起过作用。这曾是重新振兴的最大障碍之一,而这一障碍只是由于革命战争和拿破仑战争把慢性的穷困变成了急性的穷困才动摇了。

经济关系的表现形式

(经济基础)

德国在漫长的30年战争,法国大革命和紧随其后的拿破仑战争接连打击之下,呈现出的极不理想的意识形态和政治关系(上层建筑)

德意志民族的振兴

因为三十年战争,法国革命战争带来的经济萧条,彻底动摇了德国根深蒂固的封建制度(上层建筑)

这段文字阐述经济基础与上层建筑的辩证关系的四层含义:

第一,国家是通过经济基础的必然性发生作用的;

第二,即使是很坏的上层建筑,也会对经济关系起到作用,这作用当然也是负面的;

第三,不良的上层建筑造成对经济关系的负面影响,必然成为国家振兴的阻碍;

第四,严重的经济问题会反过来动摇原本不良的意识形态和政治关系。

恩格斯运用德国人最熟悉的历史事实,直击集体记忆中的创伤,从消极的一面犀利明确的表述了,经济关系势必会受到包括意识形态和政治关系在内的上层建筑各种关系的影响,但“经济关系在各种关系中始终具有基础性和决定性”,这一论点精准的论据选择丰富了文章的内容,增强了观点的说服力,论述充分而有力。

“在这些关系中经济关系不管受到其他关系,政治的和意识形态的多大影响,归根到底还是具有决定性意义的,它构成一条贯穿始终的唯一有助于理解的红线”。

如何理解“红线”?

明确:运用了比喻论证。把经济关系比作贯穿于社会历史进程中的红线,直观恰当的说明了尽管经济关系不能自发的对社会历史发展的进程产生作用,尽管经济关系会受到其他关系很大的影响,但从长远来看,经济关系归根到底对于社会历史发展具有决定性作用。

拿破仑第二次登场——

为阐释:

伟大人物出现的偶然性与必然性

这里我们就来谈谈所谓伟大人物问题。恰巧某个伟大人物在一定时间出现于某一国家,这当然纯粹是一种偶然现象。但是,如果我们把这个人去掉,那时就会需要有另外一个人来代替他,并且这个代替者是会出现的,不论好一些或差一些,但是最终总是会出现的。恰巧拿破仑这个科西嘉人做了被本身的战争弄得精疲力竭的法兰西共和国所需要的军事独裁者,这是个偶然现象。

恩格斯为何偏偏对拿破仑情有独钟?要在短短的一篇书信中,两次提到他?

消灭德国人的民族性是我们政策必不可少的指导原则。

——拿破仑

我的血管里还流淌着血,就绝不背弃我的德意志祖国和她的神圣事业。现在我比以前更深地感到我属于德意志人,不能或不愿意属于其它民族。

——阿恩特

对于德国人来说,拿破仑不仅是一位独裁者,更是一个侵略者。拿破仑于1806年在耶拿战役中击败了普鲁士军队,签订提尔西特合约,在德意志地区成立了莱茵联邦,对法战区强行推行法语,试图抑制德意志文化,残酷镇压宣传爱国思想的德国人,这对整个德意志民族而言是奇耻大辱,思想界深感切肤之痛。

而对于德国知识分子和改革者而言,拿破仑又不单是侵略者,他也是一位属于德国乃至于全欧洲的伟大英雄,是他把法国大革命的精神,把拿破仑法典带到了德国,扫荡了德国根深蒂固的封建制度,扶植了德国资产阶级势力。从长远看,正是德国资产阶级的发展需要一个统一的国内市场,也需要一个强势的国家为本国资产阶级对外争夺,德意志统一的需求才变得前所未有的强烈。这位普鲁士最后通过战争的方式统一德意志做了经济关系上的准备。

德国思想界对于拿破仑的复杂情感有助于避免这两种倾向。

恩格斯正是透彻的了解到拿破仑对于德国如此深刻复杂的影响,才借拿破仑在历史上的出现来论述历史人物出现的偶然性与必然性这一问题,深刻揭示历史人物出现的必然性,在于当时的社会矛盾,在于经济发展的必然性,将拿破仑作为论据使用的典型意义与现实针对性也就在于此。

历史上所有其他的偶然现象和表面的偶然现象都是如此。我们所研究的领域越是远离经济,越是接近于纯粹抽象的意识形态,我们就越是发现它在自己的发展中表现为偶然现象,它的曲线就越曲折,如果您画出曲线的中轴线,您就会发现所考察的时期越长,所考察的范围越广,这个轴线就越是接近经济发展的轴线,就越是同后者平行而进。

曲线

中轴线

偶然性事件

必然性规律

这一比喻形象地阐释了“历史发展中经济关系的偶然性与必然性”这一复杂的哲学命题:历史发展的必然性,归根到底是,经济关系的必然性。

我们只有善于揭示政治思想现象所反映的经济关系,善于从整体全过程去探索社会发展中的经济必然性,才能真正把握社会生活的本质。

“中轴线论”也成为恩格斯对历史唯物主义理论的重要发展成果之一。

总结:

恩格斯在论述马克思历史唯物主义原理时展现出的说服力缘于哪些方面?