5.《定风波(莫听穿林打叶声)》课件(39张PPT) 2020-2021学年人教版高中语文必修四

文档属性

| 名称 | 5.《定风波(莫听穿林打叶声)》课件(39张PPT) 2020-2021学年人教版高中语文必修四 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 29.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-10-31 16:03:52 | ||

图片预览

文档简介

(共39张PPT)

定风波

Writen by 东坡

主讲人:第6学习小组

定风波

Writen by 东坡

主讲人:我爱语文

标志

壹

知人论世

苏轼(1037-1101),北宋文学家、书画家。字子瞻,号东坡居土,眉山(今属四川)人.与父苏洵、弟苏辙合称“三苏”,嘉佑进士。神宗时曾任礼部员外郎,知密州、徐州、湖州。因反对王安石新法,以作诗“谤讪新政”罪贬滴黄州。哲宗时任翰林学士,曾出知杭州、颍州,官至礼部尚书。后又贬滴惠州、儋州。最后北还,病死常州,追谧文忠。在政治上属于旧党,但也有改革弊政的要求。

苏轼为“唐宋八大家”之一,他的散文汪洋恣肆,明白畅达。代表作有《赤壁赋》《喜雨亭记》《超然台记》《石钟山记》等。他现存诗歌2700余首,题材广泛,内容丰富。名诗有《题西林壁》《饮湖上初晴后雨》《惠崇<春江晚景>》《书李世南所画秋景》《赠刘景文》等。

词开豪放派一代词风,对后世影响很大。他的词有怀古,脉史、说理、谈玄、感时伤事以及对山水田园的描绘、身世友情的抒写等等,奔放热情,豪迈旷达。经典名篇有《念奴娇·赤壁怀古》《水调歌头(明月几时有)》等。苏轼擅长行书、楷书,善画枯木怪石,与“黄庭坚、米芾、蔡襄”并称“宋书画四大家”,有名画《枯木怪石图》《竹石图》。

有一天,苏轼到王安石那里拜会,恰好他不在,苏轼在安石的书桌上看到了安石一首还未有完成的诗:“昨夜西风过园林,吹落黄花满地金。”苏轼就想,菊花开在秋里,其性属火,敢傲秋霜,最能耐久,就是干枯,也不会落瓣,于是,就在后写到,“秋花不比春花落,说与诗人仔细吟。”

在警世通言中提到,王安石回来后先看到此句,心里还是有点不高兴的。(原文:荆公心下踌躇:“苏轼这个小畜生,虽遭挫折,轻薄之性不改!不道自己学疏才浅,敢来讥讪老夫!明日早朝,奏过官里,将他削职为民。”)但后来一想,苏轼应该是没看过菊花落地,于是翻湖广缺官册籍来看,只看黄州府。(原文:单看黄州府,余官俱在,只缺少个团练副使,荆公暗记在心。)因为他想让苏轼去实地看看,这在后来苏轼自己也领悟到了。于是,次日上朝,暗地里告诉皇上,直接把苏轼贬到黄州,苏轼只以为王安石记恨更改他的题诗。待到菊花开的时候,一日,苏轼到花园看菊,一阵秋风吹过,菊花落了一地,苏轼方明白被贬黄州的意义。(原文:苏轼说,却不知黄州菊花果然落瓣!此老左迁小弟到黄州,原来使我看菊花也)其实王安石早就原谅他了,所以才会在苏轼上任之前宴请他,并托以重任。

苏轼一生中被贬过几次?

第一次:因与王安石政见不合,苏轼自求外放,调任杭州通判;

第二次:元丰二年(1079年),被李定等人诬陷后被贬,史称"乌台诗案";

第三次:哲宗即位,高太后听政,至此新党势力倒台.苏轼以礼部郎中被召还朝.而后既不能容于新党,又不能见谅于旧党,因而再度自求外调;

第四次:元佑六年(1091年),他又被召回朝.但不久又因为政见不合,外放颍州;

第五次:元佑八年(1093年),新党再度执政,再次被贬.

(第五次是在第四次的基础上再被贬,其他四次被贬都是作为京官被贬,所以有人说是四次)

文化常识

(1)豪放派

豪放派与婉约派是宋代词坛上的两大流派,其作品分别表现出不同的风格。豪放派,作品气势豪放,意境雄浑,词中充满豪情壮志,给人一种积极向上的力量,代表作家为苏轼、辛弃疾,代表作品有苏轼的《念奴娇·赤壁怀古》和辛弃疾的《永遇乐·京口北固亭怀古》。

文化常识

(2)定风波

定风波,词牌名,又名"卷春空""定风波令"""醉琼枝""定风流"等。以欧阳炯[jiǒng]词《定风波·暖日闲窗映碧纱》为正体,双调六十二字,前段五句三平韵两仄韵,后段六句四仄韵两平韵。另有双调六十三字,前段五句三平韵两仄韵,后段六句四仄韵两平韵;双调六十字,前段五句三平韵两仄韵,后段五句两平韵两仄韵;双调六十字,前后段各五句两平韵两仄韵等变体。"可见此调适应之题材较广,但因韵律复杂,其中之两字句很难处理,用此调时应注意格律与词意之转折变化。

典范作品

五代·李珣《定风波·雁过秋空夜未央》

五代·阎选《定风波·江水沉沉帆影过》

宋·柳永《定风波·自春来惨绿愁红》

宋·苏轼《定风波·莫听穿林打叶声》

宋·苏轼《定风波·常羡人间琢玉郎》

宋·苏轼《定风波·红梅》

宋·苏轼《定风波·南海归赠王定国侍人寓娘》

宋·黄庭坚《定风波·次高左藏使君韵》

宋·辛弃疾《定风波·暮春漫兴》

宋·辛弃疾《定风波·再用韵和赵晋臣敷文》

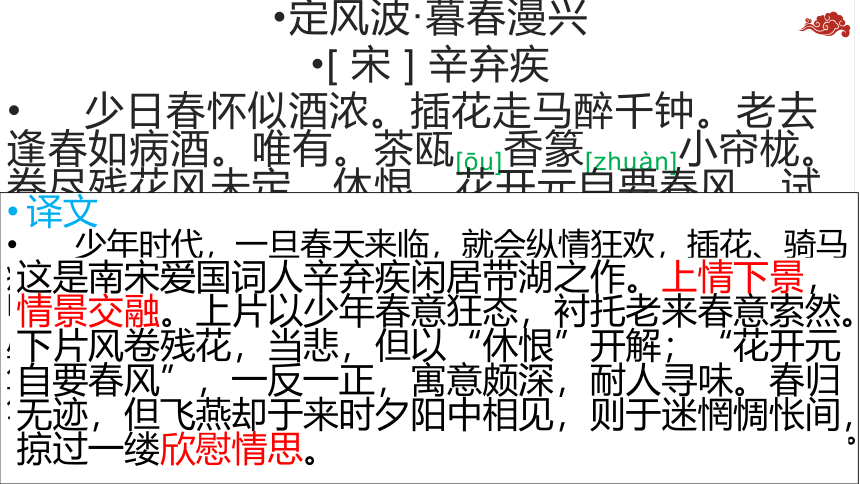

定风波·暮春漫兴

[ 宋 ] 辛弃疾

少日春怀似酒浓。插花走马醉千钟。老去逢春如病酒。唯有。茶瓯[ōu]香篆[zhuàn]小帘栊。 卷尽残花风未定。休恨。花开元自要春风。试问春归谁得见。飞燕。来时相遇夕阳中。

译文

少年时代,一旦春天来临,就会纵情狂欢,插花、骑马疾驰,还要喝上些酒。年老的时候,春天来了,觉得毫无兴味,就像因喝酒过量而感到难受一样。现在只能在自己的小房子里烧一盘香,喝上几杯茶来消磨时光。 春风把剩下的花瓣也给卷走了,但它还是没有停息。可是我不恨它,因为花儿开放是由于春风的吹拂。想问一下,谁又看见春天离去了?离此而去的春天,被飞来的燕子在金色的夕阳中碰上了。

这是南宋爱国词人辛弃疾闲居带湖之作。上情下景,情景交融。上片以少年春意狂态,衬托老来春意索然。下片风卷残花,当悲,但以“休恨”开解;“花开元自要春风”,一反一正,寓意颇深,耐人寻味。春归无迹,但飞燕却于来时夕阳中相见,则于迷惘惆怅间,掠过一缕欣慰情思。

文化常识

(3)乌台诗案

“乌台诗案”是北宋元丰二年(1079年)的一场文字狱,结果苏轼被抓进乌台,关了四个月。时御史何正臣上表弹劾苏轼,奏中摘取苏轼《湖州谢上表》(苏轼移知湖州到任后谢恩的上表)中语句和此前所作诗句,用语暗藏讥刺朝政,御史李定曾也指出苏轼四大可废之罪,最终以“谤讪新政”的罪名逮捕了苏轼。苏轼的诗歌确实有些讥刺时政,包括反映变法过程中的问题。这案件先由监察御史告发,后在御史台狱审理。所谓“乌台”,即御史台,因官署内遍植柏树,又称“柏台”。柏树上常有乌鸦栖息筑巢,乃称乌台。所以此案称为“乌台诗案”。

究其缘由

东坡何罪 独以名太高。——苏辙

例如,舒亶[shū dǎn]。

这人可称为“检举揭发专业户”,在揭发苏东坡的同时他还揭发了另一个人,那人正是以前推荐他做官的大恩人。这位大恩人给他写了一封信,拿了女婿的课业请他提意见、加以辅导,这本是朋友间正常的小事往来,没想到他给皇帝写了一封莫名其妙的检举揭发信,说我们两人都是官员,我又在舆论领域,他让我辅导他女婿总不大妥当。皇帝看了他的检举揭发信,也就降了那个人的职。

他与何正臣等人相呼应,写文章告诉皇帝,苏东坡到湖州上任后写给皇帝的感谢信中“有讥切时事之言”。苏东坡的这封感谢信皇帝早已看过,没发现问题;舒亶却“苦口婆心”地一款一款分析给皇帝听,苏东坡正在反您呢,反得可凶呢,而且已经反到了“流俗翕然,争相传诵,忠义之士,无不愤惋”的程度!“愤”是愤苏东坡,“惋”是惋皇上。有多少忠义之士在“愤惋”呢 他说是“无不”,也就是百分之百,无一遗漏。这种数量统计完全无法验证,却能使注重社会名声的神宗皇帝心头一咯噔。

又如,李定

他说苏东坡“起于草野垢贱之余”,“初无学术,滥得时名”,“所为文辞,虽不中理,亦足以鼓动流俗”,等等。

妒忌

再比如,王珪(guī)。

有一次他对皇帝说:“苏东坡对皇上确实有二心。”皇帝问:“何以见得 ”他举出苏东坡一首写桧树的诗中有“蛰龙”二字为证。皇帝不解,说:“诗人写桧树,和我有什么关系 ”他说:“写到了龙还不是写皇帝吗 ”皇帝倒是头脑清醒,反驳道:“未必,人家叫诸葛亮还叫卧龙呢!”

用心低下

又如,李宜之。

做着一个芝麻绿豆小官,在安徽灵璧县听说苏东坡以前为当地一个园林写的一篇园记中有劝人不必热衷于做官的词句,竟也写信向皇帝检举揭发。他在信中分析说,这种思想会使人们缺少进取心,也会影响取士。

除了心术不正之外,智力也大成问题,诬陷的借口都找得不伦不类。

他也来插上一手,无他,一个默默无闻的小官,若能参加一件扳倒名人的大事,足以使自己增重。

——李一冰(当代苏东坡研究者)

被捕后

究竟是什么罪 审起来看!怎么审 打!

一位官员曾关在同一监狱里,与苏东坡的牢房只有一墙之隔,他写诗道:

遥怜北户吴兴守,诟辱通宵不忍闻。

救赎

杭州的父老百姓想起他在当地做官时的种种美好行迹,在他入狱后公开做了解厄道场,求告神明保佑他。

狱卒梁成知道他是大文豪,在审问人员离开时尽力照顾他的生活,连每天晚上的洗脚热水都准备了。

他在朝中的朋友范镇、张方平不怕受到牵连,写信给皇帝,说他在文学上“实天下之奇才”,希望宽大。

他的政敌王安石的弟弟王安礼也仗义执言,对皇帝说,“自古大度之君,不以言语罪人”,如果严厉处罚了苏东坡,“恐后世谓陛下不能容才”。

最让人动情的是太皇太后,她病得奄奄一息,神宗皇帝想大赦犯人来为她求寿,她竟说:“用不着去赦免天下的凶犯,放了苏东坡一人就够了!”

最直截了当的是当朝左相吴充,有次他与皇帝谈起曹操,皇帝对曹操评价不高。吴充立即接口说:“曹操猜忌心那么重还容得下祢衡,陛下怎么容不下一个苏东坡呢 ”

据王巩《甲申杂记》记载,那个带头诬陷、调查、审问苏东坡的李定,整日得意扬扬。有一天他与满朝官员一起在崇政殿的殿门外等候早朝时,向大家叙述审问苏东坡的情况。他说:“苏东坡真是奇才,一二十年前的诗文,审问起来都记得清清楚楚!”

他以为,对这么一个哄传朝野的著名大案,一定会有不少官员感兴趣。但奇怪的是,他说了这番引逗别人提问的话之后,没有一个人搭腔,没有一个人提问,崇政殿外一片静默。

他有点慌神,故作感慨状,叹息几声,回应他的仍是一片静默。

这静默算不得抗争,也算不得舆论,但着实透着点儿高贵。相比之下,历来许多诬陷者周围常常会出现一些不负责任的热闹,以嘈杂助长了诬陷。 就在这种情势下,皇帝释放了苏东坡,将其贬谪黄州。黄州对苏东坡的重要性,不言而喻。

苏东坡自述黄州生活

得罪以来,深自闭塞[sè],扁[piān]舟草履,放浪山水间,与樵渔杂处,往往为[wéi]醉人所推骂,辄[zhé]自喜渐不为[wéi]人识。平生亲友,无一字见及,有书与之亦不答,自幸庶[shù]几免矣。

贰

文本

三月七日,沙湖道中遇雨。雨具先去,

同行皆狼狈,余独不觉。

已而遂晴,故作此。

定风波(莫听穿林打叶声)

[宋] 苏轼

地点

事件

开端

发展

高潮

结局

时间

莫听穿林打叶声,②何妨吟啸且徐行。③竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生。④

料峭春风吹酒醒,微冷,山头斜照却相迎。⑤回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴。⑥

。。。

叁

思维 PK

你觉得,黄州之后的东坡,与黄州之前的东坡有何不同?

《定风波(莫听穿林打叶声)》

表达了诗人对历史英雄的崇敬之情以及对自身坎坷身世的感慨,也抒发了诗人怀才不遇之感。这首诗借怀古抒情,用豪壮的情调称颂古之英雄的丰功伟业,表达了诗人虽然政治失意、怀才不遇,亦未曾失去的旷达心志。

《念奴娇·赤壁怀古》

《赤壁赋》

表现了作者政治上受挫后的惆怅苦闷和抑郁心情,同时也显示出作者自我解脱的旷达胸襟.

这是一首诗中有画的写景诗,又是一首哲理诗,哲理蕴含在对庐山景色的描绘之中。全诗紧紧扣住游山谈出自己独特的感受,借助庐山的形象,用通俗的语言深入浅出地表达哲理,表达了作者看待事物要看得全面,从不同的角度去看,往往会得到不同的结果.而且由于人们所处的地位不同,看问题的出发点不同,对客观事物的认识难免有一定的片面性;要认识事物的真相与全貌,必须超越狭小的范围,摆脱主观成见的思想感情。

题西林壁

[ 宋 ] 苏轼

横看成岭侧成峰,远近高低各不同。

不识庐山真面目,只缘身在此山中。

这是一首即景诗,作者抓住了西湖在晴雨不同天气下呈现的不同风姿,以形象的比喻和生动的描绘,惟妙惟肖地勾画了西湖的美景,表达了诗人对西湖美景的热爱与赞美,对大自然的热爱和向往。

《饮湖上初晴后雨(其二)》

[宋]苏轼

水光潋滟晴方好,山色空濛雨亦奇。

欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜。

本描绘了望湖楼的美丽雨景。好的诗人善于捕捉自己的灵感,本诗的灵感可谓突现于一个“醉”字上。醉于酒,更醉于山水之美,进而激情澎湃,才赋成即景佳作。才思敏捷的诗人用诗句捕捉到西子湖这一番别具风味的“即兴表演”,绘成一幅“西湖骤雨图”。抒发了诗人热爱自然、热爱生活,时时处处以审美眼光看世界的博大胸襟。

《六月二十七日望湖楼醉书》

苏轼

黑云翻墨未遮山,白雨跳珠乱入船。

卷地风来忽吹散,望湖楼下水如天。

《水调歌头》

词人运用形象描绘手法,勾勒出一种皓月当空、亲人千里、孤高旷远的境界氛围,反衬自己遣世独立的意绪和往昔的神话传说融合一处,在月的阴晴圆缺当中,渗进浓厚的哲学意味。这首词所表现的思想情感,本来甚为明显,苏轼因为政治处境的失意,以及和其弟苏辙的别离,中秋对月,不无抑郁惆怅之感。但是他没有陷在消极悲观的情绪中,旋即以超然达观的思想排除忧患,终于表现出对生活的热爱。

定风波

Writen by 东坡

主讲人:第6学习小组

定风波

Writen by 东坡

主讲人:我爱语文

标志

壹

知人论世

苏轼(1037-1101),北宋文学家、书画家。字子瞻,号东坡居土,眉山(今属四川)人.与父苏洵、弟苏辙合称“三苏”,嘉佑进士。神宗时曾任礼部员外郎,知密州、徐州、湖州。因反对王安石新法,以作诗“谤讪新政”罪贬滴黄州。哲宗时任翰林学士,曾出知杭州、颍州,官至礼部尚书。后又贬滴惠州、儋州。最后北还,病死常州,追谧文忠。在政治上属于旧党,但也有改革弊政的要求。

苏轼为“唐宋八大家”之一,他的散文汪洋恣肆,明白畅达。代表作有《赤壁赋》《喜雨亭记》《超然台记》《石钟山记》等。他现存诗歌2700余首,题材广泛,内容丰富。名诗有《题西林壁》《饮湖上初晴后雨》《惠崇<春江晚景>》《书李世南所画秋景》《赠刘景文》等。

词开豪放派一代词风,对后世影响很大。他的词有怀古,脉史、说理、谈玄、感时伤事以及对山水田园的描绘、身世友情的抒写等等,奔放热情,豪迈旷达。经典名篇有《念奴娇·赤壁怀古》《水调歌头(明月几时有)》等。苏轼擅长行书、楷书,善画枯木怪石,与“黄庭坚、米芾、蔡襄”并称“宋书画四大家”,有名画《枯木怪石图》《竹石图》。

有一天,苏轼到王安石那里拜会,恰好他不在,苏轼在安石的书桌上看到了安石一首还未有完成的诗:“昨夜西风过园林,吹落黄花满地金。”苏轼就想,菊花开在秋里,其性属火,敢傲秋霜,最能耐久,就是干枯,也不会落瓣,于是,就在后写到,“秋花不比春花落,说与诗人仔细吟。”

在警世通言中提到,王安石回来后先看到此句,心里还是有点不高兴的。(原文:荆公心下踌躇:“苏轼这个小畜生,虽遭挫折,轻薄之性不改!不道自己学疏才浅,敢来讥讪老夫!明日早朝,奏过官里,将他削职为民。”)但后来一想,苏轼应该是没看过菊花落地,于是翻湖广缺官册籍来看,只看黄州府。(原文:单看黄州府,余官俱在,只缺少个团练副使,荆公暗记在心。)因为他想让苏轼去实地看看,这在后来苏轼自己也领悟到了。于是,次日上朝,暗地里告诉皇上,直接把苏轼贬到黄州,苏轼只以为王安石记恨更改他的题诗。待到菊花开的时候,一日,苏轼到花园看菊,一阵秋风吹过,菊花落了一地,苏轼方明白被贬黄州的意义。(原文:苏轼说,却不知黄州菊花果然落瓣!此老左迁小弟到黄州,原来使我看菊花也)其实王安石早就原谅他了,所以才会在苏轼上任之前宴请他,并托以重任。

苏轼一生中被贬过几次?

第一次:因与王安石政见不合,苏轼自求外放,调任杭州通判;

第二次:元丰二年(1079年),被李定等人诬陷后被贬,史称"乌台诗案";

第三次:哲宗即位,高太后听政,至此新党势力倒台.苏轼以礼部郎中被召还朝.而后既不能容于新党,又不能见谅于旧党,因而再度自求外调;

第四次:元佑六年(1091年),他又被召回朝.但不久又因为政见不合,外放颍州;

第五次:元佑八年(1093年),新党再度执政,再次被贬.

(第五次是在第四次的基础上再被贬,其他四次被贬都是作为京官被贬,所以有人说是四次)

文化常识

(1)豪放派

豪放派与婉约派是宋代词坛上的两大流派,其作品分别表现出不同的风格。豪放派,作品气势豪放,意境雄浑,词中充满豪情壮志,给人一种积极向上的力量,代表作家为苏轼、辛弃疾,代表作品有苏轼的《念奴娇·赤壁怀古》和辛弃疾的《永遇乐·京口北固亭怀古》。

文化常识

(2)定风波

定风波,词牌名,又名"卷春空""定风波令"""醉琼枝""定风流"等。以欧阳炯[jiǒng]词《定风波·暖日闲窗映碧纱》为正体,双调六十二字,前段五句三平韵两仄韵,后段六句四仄韵两平韵。另有双调六十三字,前段五句三平韵两仄韵,后段六句四仄韵两平韵;双调六十字,前段五句三平韵两仄韵,后段五句两平韵两仄韵;双调六十字,前后段各五句两平韵两仄韵等变体。"可见此调适应之题材较广,但因韵律复杂,其中之两字句很难处理,用此调时应注意格律与词意之转折变化。

典范作品

五代·李珣《定风波·雁过秋空夜未央》

五代·阎选《定风波·江水沉沉帆影过》

宋·柳永《定风波·自春来惨绿愁红》

宋·苏轼《定风波·莫听穿林打叶声》

宋·苏轼《定风波·常羡人间琢玉郎》

宋·苏轼《定风波·红梅》

宋·苏轼《定风波·南海归赠王定国侍人寓娘》

宋·黄庭坚《定风波·次高左藏使君韵》

宋·辛弃疾《定风波·暮春漫兴》

宋·辛弃疾《定风波·再用韵和赵晋臣敷文》

定风波·暮春漫兴

[ 宋 ] 辛弃疾

少日春怀似酒浓。插花走马醉千钟。老去逢春如病酒。唯有。茶瓯[ōu]香篆[zhuàn]小帘栊。 卷尽残花风未定。休恨。花开元自要春风。试问春归谁得见。飞燕。来时相遇夕阳中。

译文

少年时代,一旦春天来临,就会纵情狂欢,插花、骑马疾驰,还要喝上些酒。年老的时候,春天来了,觉得毫无兴味,就像因喝酒过量而感到难受一样。现在只能在自己的小房子里烧一盘香,喝上几杯茶来消磨时光。 春风把剩下的花瓣也给卷走了,但它还是没有停息。可是我不恨它,因为花儿开放是由于春风的吹拂。想问一下,谁又看见春天离去了?离此而去的春天,被飞来的燕子在金色的夕阳中碰上了。

这是南宋爱国词人辛弃疾闲居带湖之作。上情下景,情景交融。上片以少年春意狂态,衬托老来春意索然。下片风卷残花,当悲,但以“休恨”开解;“花开元自要春风”,一反一正,寓意颇深,耐人寻味。春归无迹,但飞燕却于来时夕阳中相见,则于迷惘惆怅间,掠过一缕欣慰情思。

文化常识

(3)乌台诗案

“乌台诗案”是北宋元丰二年(1079年)的一场文字狱,结果苏轼被抓进乌台,关了四个月。时御史何正臣上表弹劾苏轼,奏中摘取苏轼《湖州谢上表》(苏轼移知湖州到任后谢恩的上表)中语句和此前所作诗句,用语暗藏讥刺朝政,御史李定曾也指出苏轼四大可废之罪,最终以“谤讪新政”的罪名逮捕了苏轼。苏轼的诗歌确实有些讥刺时政,包括反映变法过程中的问题。这案件先由监察御史告发,后在御史台狱审理。所谓“乌台”,即御史台,因官署内遍植柏树,又称“柏台”。柏树上常有乌鸦栖息筑巢,乃称乌台。所以此案称为“乌台诗案”。

究其缘由

东坡何罪 独以名太高。——苏辙

例如,舒亶[shū dǎn]。

这人可称为“检举揭发专业户”,在揭发苏东坡的同时他还揭发了另一个人,那人正是以前推荐他做官的大恩人。这位大恩人给他写了一封信,拿了女婿的课业请他提意见、加以辅导,这本是朋友间正常的小事往来,没想到他给皇帝写了一封莫名其妙的检举揭发信,说我们两人都是官员,我又在舆论领域,他让我辅导他女婿总不大妥当。皇帝看了他的检举揭发信,也就降了那个人的职。

他与何正臣等人相呼应,写文章告诉皇帝,苏东坡到湖州上任后写给皇帝的感谢信中“有讥切时事之言”。苏东坡的这封感谢信皇帝早已看过,没发现问题;舒亶却“苦口婆心”地一款一款分析给皇帝听,苏东坡正在反您呢,反得可凶呢,而且已经反到了“流俗翕然,争相传诵,忠义之士,无不愤惋”的程度!“愤”是愤苏东坡,“惋”是惋皇上。有多少忠义之士在“愤惋”呢 他说是“无不”,也就是百分之百,无一遗漏。这种数量统计完全无法验证,却能使注重社会名声的神宗皇帝心头一咯噔。

又如,李定

他说苏东坡“起于草野垢贱之余”,“初无学术,滥得时名”,“所为文辞,虽不中理,亦足以鼓动流俗”,等等。

妒忌

再比如,王珪(guī)。

有一次他对皇帝说:“苏东坡对皇上确实有二心。”皇帝问:“何以见得 ”他举出苏东坡一首写桧树的诗中有“蛰龙”二字为证。皇帝不解,说:“诗人写桧树,和我有什么关系 ”他说:“写到了龙还不是写皇帝吗 ”皇帝倒是头脑清醒,反驳道:“未必,人家叫诸葛亮还叫卧龙呢!”

用心低下

又如,李宜之。

做着一个芝麻绿豆小官,在安徽灵璧县听说苏东坡以前为当地一个园林写的一篇园记中有劝人不必热衷于做官的词句,竟也写信向皇帝检举揭发。他在信中分析说,这种思想会使人们缺少进取心,也会影响取士。

除了心术不正之外,智力也大成问题,诬陷的借口都找得不伦不类。

他也来插上一手,无他,一个默默无闻的小官,若能参加一件扳倒名人的大事,足以使自己增重。

——李一冰(当代苏东坡研究者)

被捕后

究竟是什么罪 审起来看!怎么审 打!

一位官员曾关在同一监狱里,与苏东坡的牢房只有一墙之隔,他写诗道:

遥怜北户吴兴守,诟辱通宵不忍闻。

救赎

杭州的父老百姓想起他在当地做官时的种种美好行迹,在他入狱后公开做了解厄道场,求告神明保佑他。

狱卒梁成知道他是大文豪,在审问人员离开时尽力照顾他的生活,连每天晚上的洗脚热水都准备了。

他在朝中的朋友范镇、张方平不怕受到牵连,写信给皇帝,说他在文学上“实天下之奇才”,希望宽大。

他的政敌王安石的弟弟王安礼也仗义执言,对皇帝说,“自古大度之君,不以言语罪人”,如果严厉处罚了苏东坡,“恐后世谓陛下不能容才”。

最让人动情的是太皇太后,她病得奄奄一息,神宗皇帝想大赦犯人来为她求寿,她竟说:“用不着去赦免天下的凶犯,放了苏东坡一人就够了!”

最直截了当的是当朝左相吴充,有次他与皇帝谈起曹操,皇帝对曹操评价不高。吴充立即接口说:“曹操猜忌心那么重还容得下祢衡,陛下怎么容不下一个苏东坡呢 ”

据王巩《甲申杂记》记载,那个带头诬陷、调查、审问苏东坡的李定,整日得意扬扬。有一天他与满朝官员一起在崇政殿的殿门外等候早朝时,向大家叙述审问苏东坡的情况。他说:“苏东坡真是奇才,一二十年前的诗文,审问起来都记得清清楚楚!”

他以为,对这么一个哄传朝野的著名大案,一定会有不少官员感兴趣。但奇怪的是,他说了这番引逗别人提问的话之后,没有一个人搭腔,没有一个人提问,崇政殿外一片静默。

他有点慌神,故作感慨状,叹息几声,回应他的仍是一片静默。

这静默算不得抗争,也算不得舆论,但着实透着点儿高贵。相比之下,历来许多诬陷者周围常常会出现一些不负责任的热闹,以嘈杂助长了诬陷。 就在这种情势下,皇帝释放了苏东坡,将其贬谪黄州。黄州对苏东坡的重要性,不言而喻。

苏东坡自述黄州生活

得罪以来,深自闭塞[sè],扁[piān]舟草履,放浪山水间,与樵渔杂处,往往为[wéi]醉人所推骂,辄[zhé]自喜渐不为[wéi]人识。平生亲友,无一字见及,有书与之亦不答,自幸庶[shù]几免矣。

贰

文本

三月七日,沙湖道中遇雨。雨具先去,

同行皆狼狈,余独不觉。

已而遂晴,故作此。

定风波(莫听穿林打叶声)

[宋] 苏轼

地点

事件

开端

发展

高潮

结局

时间

莫听穿林打叶声,②何妨吟啸且徐行。③竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生。④

料峭春风吹酒醒,微冷,山头斜照却相迎。⑤回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴。⑥

。。。

叁

思维 PK

你觉得,黄州之后的东坡,与黄州之前的东坡有何不同?

《定风波(莫听穿林打叶声)》

表达了诗人对历史英雄的崇敬之情以及对自身坎坷身世的感慨,也抒发了诗人怀才不遇之感。这首诗借怀古抒情,用豪壮的情调称颂古之英雄的丰功伟业,表达了诗人虽然政治失意、怀才不遇,亦未曾失去的旷达心志。

《念奴娇·赤壁怀古》

《赤壁赋》

表现了作者政治上受挫后的惆怅苦闷和抑郁心情,同时也显示出作者自我解脱的旷达胸襟.

这是一首诗中有画的写景诗,又是一首哲理诗,哲理蕴含在对庐山景色的描绘之中。全诗紧紧扣住游山谈出自己独特的感受,借助庐山的形象,用通俗的语言深入浅出地表达哲理,表达了作者看待事物要看得全面,从不同的角度去看,往往会得到不同的结果.而且由于人们所处的地位不同,看问题的出发点不同,对客观事物的认识难免有一定的片面性;要认识事物的真相与全貌,必须超越狭小的范围,摆脱主观成见的思想感情。

题西林壁

[ 宋 ] 苏轼

横看成岭侧成峰,远近高低各不同。

不识庐山真面目,只缘身在此山中。

这是一首即景诗,作者抓住了西湖在晴雨不同天气下呈现的不同风姿,以形象的比喻和生动的描绘,惟妙惟肖地勾画了西湖的美景,表达了诗人对西湖美景的热爱与赞美,对大自然的热爱和向往。

《饮湖上初晴后雨(其二)》

[宋]苏轼

水光潋滟晴方好,山色空濛雨亦奇。

欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜。

本描绘了望湖楼的美丽雨景。好的诗人善于捕捉自己的灵感,本诗的灵感可谓突现于一个“醉”字上。醉于酒,更醉于山水之美,进而激情澎湃,才赋成即景佳作。才思敏捷的诗人用诗句捕捉到西子湖这一番别具风味的“即兴表演”,绘成一幅“西湖骤雨图”。抒发了诗人热爱自然、热爱生活,时时处处以审美眼光看世界的博大胸襟。

《六月二十七日望湖楼醉书》

苏轼

黑云翻墨未遮山,白雨跳珠乱入船。

卷地风来忽吹散,望湖楼下水如天。

《水调歌头》

词人运用形象描绘手法,勾勒出一种皓月当空、亲人千里、孤高旷远的境界氛围,反衬自己遣世独立的意绪和往昔的神话传说融合一处,在月的阴晴圆缺当中,渗进浓厚的哲学意味。这首词所表现的思想情感,本来甚为明显,苏轼因为政治处境的失意,以及和其弟苏辙的别离,中秋对月,不无抑郁惆怅之感。但是他没有陷在消极悲观的情绪中,旋即以超然达观的思想排除忧患,终于表现出对生活的热爱。