2021—2022学年统编版高中语文必修上册10.2《师说》课件(47张PPT)

文档属性

| 名称 | 2021—2022学年统编版高中语文必修上册10.2《师说》课件(47张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 782.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-10-31 22:25:34 | ||

图片预览

文档简介

(共47张PPT)

师 说

韩愈

教学学习目标:

一,语言积累与构建:文言词和句式的积累

二,背诵这篇文章

三,文化传承,了解学习的重要性,并树立终身学习的思想

四,用多种媒体了解韩愈,

新课助读

《师说》是韩愈的一篇著名论文,作于唐德宗贞元十八年(802),韩愈任国子监四门博士时。这篇文章是针对人们在门第观念影响下“耻学于师”的坏风气写的。门第观念源于魏晋南北朝的九品中正制,自魏文帝曹丕实行九品中正制后,形成了以士族为代表的门阀制度,重门第之分,严士庶之别,士族子弟凭高贵的门第可以做官,他们不需要学习,也看不起老师,他们尊“家法”而鄙从师。到唐代,九品中正制废除了,改以官爵的高下为区分门第的标准。这对择师也有很大的影响,在当时士大夫阶层中,就普遍存在着从师“位卑则足羞,官盛则近谀”的心理。韩愈反对这种错误的观念,提出以“道”为师,“道”在即师在,在当时具有明显的进步意义。与韩愈同时代的柳宗元在《答韦中立论师道书》中说:“今之世不闻有师,有辄哗笑之,以为狂人。独韩愈奋不顾流俗,犯笑侮,收召后学,作《师说》,因抗颜而为师……愈以是得狂名,居长安,炊不暇熟,又挈挈而东,如是者数矣。”由此可以看出《师说》的写作背景和作者的斗争精神。

认识认识作者

韩愈(768—824),字退之,河阳(今河南孟州)人。韩氏祖籍昌黎(今辽宁义海),每自称“昌黎韩愈”,世称“韩昌黎”。曾任监察御史、国子博士、吏部侍郎等职。因谏阻宪宗迎佛骨,被贬为潮州刺史,后官至吏部侍郎。卒谥“文”。他是唐代“古文运动”的倡导者,苏轼称他“文起八代之衰”,明人列他为“唐宋八大家”之首。有《昌黎先生集》。

解题

“说”是古代散文中的一种文体,属议论文的范围,可以先叙后议,也可以夹叙夹议,一般为陈述自己对某种事物的见解。《捕蛇者说》《马说》《爱莲说》都属“说”一类文章。《师说》意思是解说关于“从师”的道理。

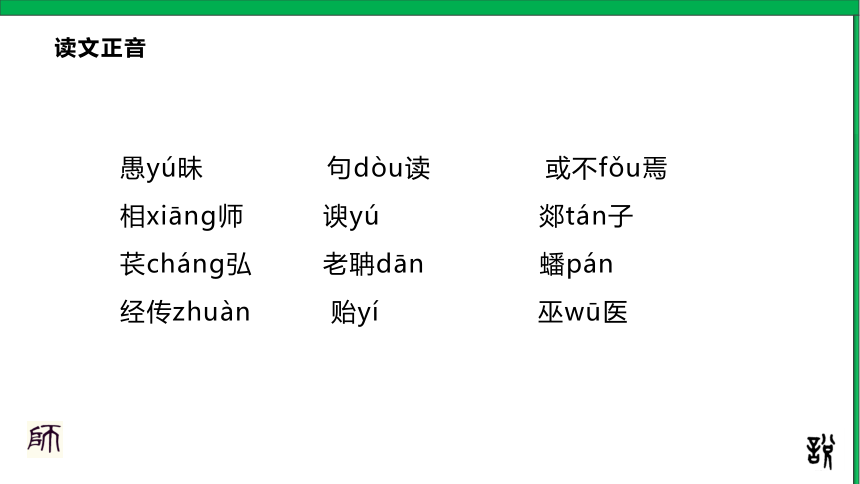

读文正音

愚yú昧 句dòu读 或不fǒu焉

相xiāng师 谀yú 郯tán子

苌cháng弘 老聃dān 蟠pán

经传zhuàn 贻yí 巫wū医

研读课文第一段

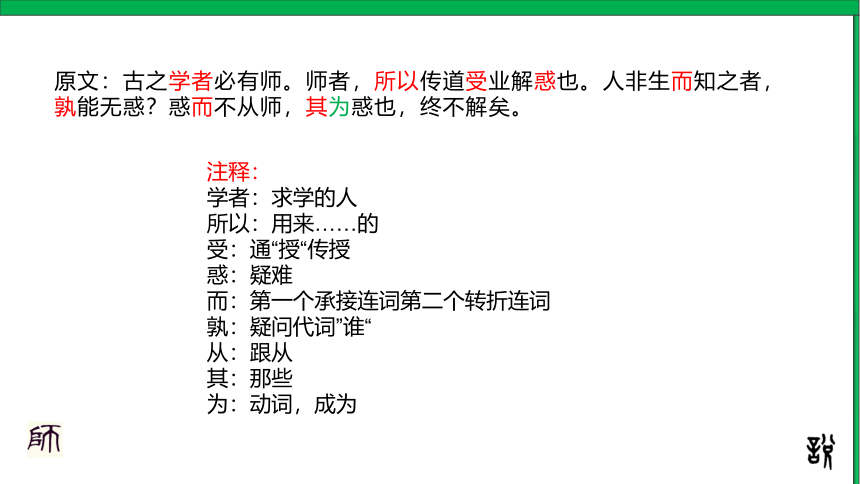

原文:古之学者必有师。师者,所以传道受业解惑也。人非生而知之者,孰能无惑?惑而不从师,其为惑也,终不解矣。

注释:

学者:求学的人

所以:用来……的

受:通“授“传授

惑:疑难

而:第一个承接连词第二个转折连词

孰:疑问代词”谁“

从:跟从

其:那些

为:动词,成为

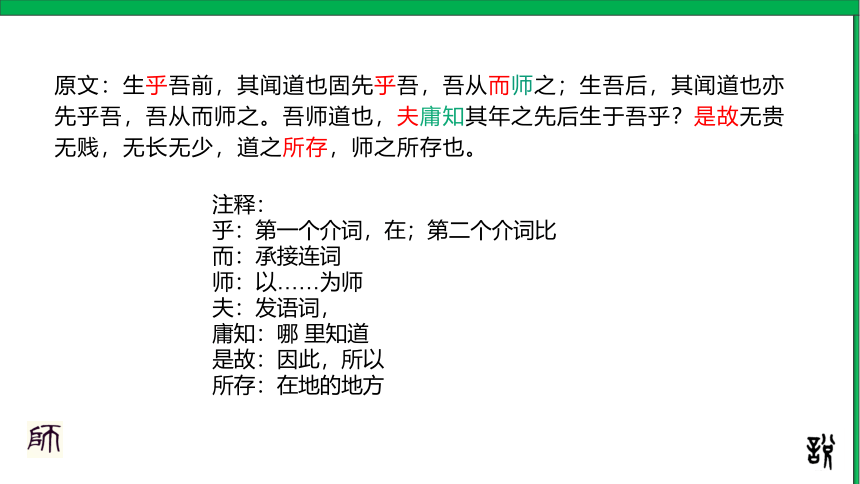

原文:生乎吾前,其闻道也固先乎吾,吾从而师之;生吾后,其闻道也亦先乎吾,吾从而师之。吾师道也,夫庸知其年之先后生于吾乎?是故无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也。

注释:

乎:第一个介词,在;第二个介词比

而:承接连词

师:以……为师

夫:发语词,

庸知:哪 里知道

是故:因此,所以

所存:在地的地方

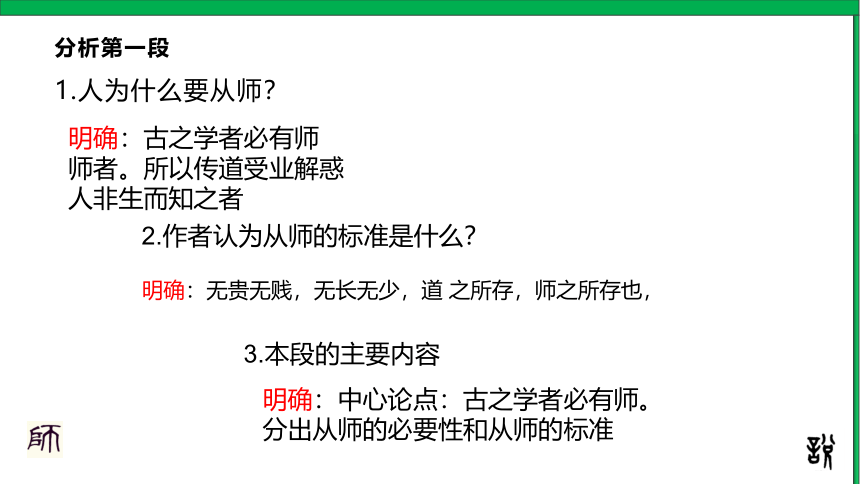

分析第一段

1.人为什么要从师?

明确:古之学者必有师

师者。所以传道受业解惑

人非生而知之者

2.作者认为从师的标准是什么?

明确:无贵无贱,无长无少,道 之所存,师之所存也,

明确:中心论点:古之学者必有师。

分出从师的必要性和从师的标准

3.本段的主要内容

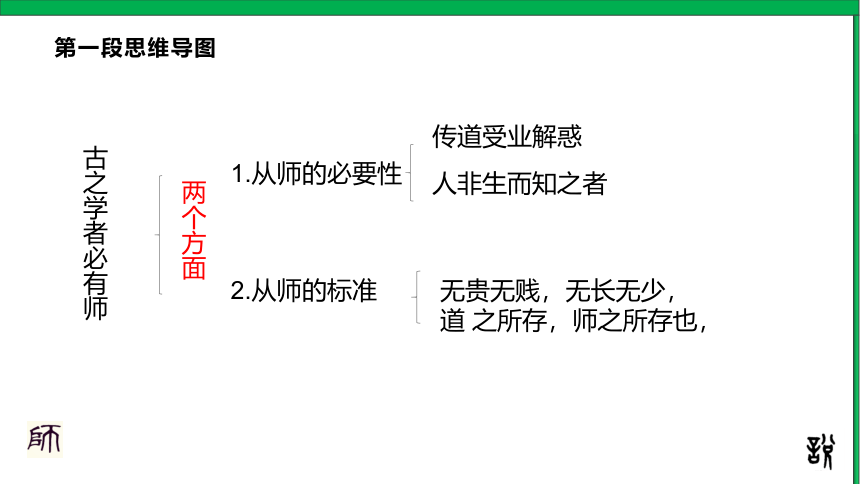

第一段思维导图

古之学者必有师

1.从师的必要性

2.从师的标准

传道受业解惑

人非生而知之者

无贵无贱,无长无少,

道 之所存,师之所存也,

两个方面

研读课文第二段

原文:嗟乎!师道之不传也久矣!欲人之无惑也难矣!古之圣人,其出人也远矣,犹且从师而问焉;今之众人,其下圣人也亦远矣,而耻学于师。是故圣益圣,愚益愚。圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎?

注释:

师道:从师的风尚

出人:起出一般人

犹且:尚且,还

下:低于

耻:以……为耻

所以:……的原因

其:揣度语气副词,大约,大概

对比得出什么结论

古之圣人

从师而问

今之众人

耻学于师

对比得出

圣益圣,愚益愚

原文:圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎?爱其子,择师而教之;于其身也,则耻师焉,惑矣。彼童子之师,授之书而习其句读者,非吾所谓传其道解其惑者也。句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉,小学而大遗,吾未见其明也。

注释:句读:文辞的休止和停顿

句读之不知:宾语前置,”不知句读“

不:读否

两组对比

爱其子,择师而教之

于其身也,则耻师焉

习其句读

惑不解

小学而大遗

未见其明

谁该学

学什么

对比

对比

原文:巫医乐师百工之人,不耻相师。士大夫之族,曰师曰弟子云者,则群聚而笑之。问之,则曰:“彼与彼年相若也,道相似也。位卑则足羞,官盛则近谀。”呜呼!师道之不复可知矣。巫医乐师百工之人,君子不齿,今其智乃反不能及,其可怪也欤!

注释:耻:以……为耻

相师:拜别 人为师

之族:这类人

云者:代词那些

群:名词作状语,成群

复:恢复

不齿:不悄与之同列

乃:竟

其:反问语气词

又一组对比

巫医乐师百工之人,不耻相师

士大夫之族,以师为耻

巫医乐师百工之人,

君子不齿,今其智

乃反不能及

对比

论证方法:对比

对象 从师的态度 结论 论述中心

一组对比 今之众人 耻学于师 愚益愚 圣益圣

正反对比论证了从师学习的重要性,抨击了耻学于师的社会风气

古之圣人 从师而问 二组对比 于其子 择师而教之 自身不学 于其身 耻学于师 三组对比 不知句读 习之 小学 而大贵 不解惑 不问 四组对比 巫医乐师百工之人 不耻相师 今其智乃反不能及 士大夫之族 以师为耻

研读课文第三段

研读第三段

原文:圣人无常师。孔子师郯子、苌弘、师襄、老聃。郯子之徒,其贤不及孔子。孔子曰:三人行,则必有我师。是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻,如是而已。

注释:常师:固定的老师

师:以……为师

之徒步:这类人

不必:不一定

闻道:懂得道理

专攻:专门研究

是:代词此

而已:语气词

第三段用了什么认证方法?证明了什么?

用了举例子和引用的认证方法,

A用“孔子无常师”的例子证明“学者必有师”和“道之所存,师之所存也”

B引用孔子的话“三人行必有我师也”证明“弟子不必不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻”

研读课文第四段

原文:李氏子蟠,年十七,好古文,六艺经传皆通习之,不拘于时,学于余。

余嘉其能行古道,作《师说》以贻之

注释:

古文:先秦及秦汉散文

通:普遍

之:音节助词,不译

于:第一个介词,被;第二个介词,向

以:目的连词,来

贻:赠送

最全一个之:代词

问题:第四段交待了写作缘由,那其缘由是什么?

又说明了作者什么观点?

明确:激励后学者李潘不拘于时,能行古道。

同时也说明了作者的主张,要向别人学习。

板书:

提出论点

古之学者必有师

道之所存师之所存

分析认证

交代缘由,激励后学:李潘

对比论证

正面论证

纵比

自比

横比

古之圣人(正面)

今之众人(反面)

爱其子(正面)

于其身(反面)

巫医药师百工(正面)

士大夫之族(反面)

孔子师剡子等人(举例子)

三人行(引用)

不拘于时

能行古道

师 说

宣扬“从师”道理

抨击“耻师”时弊

句段点评

1.古之学者必有师。师者,所以传道受业解惑也。

点评:文章开头便提出“古之学者必有师”的论断,紧接着指出师的作用是“传道受业解惑”,以此作为全文立论的出发点和依据。然后句句紧承,推论出“道之所存,师之所存”的观点。同时,开头郑重提出“古之学者必有师”,就隐含着对“今之学者”不从师的批判意味,很自然地为第二段埋下了伏笔。在“传道受业解惑”三者之中,“传道”是核心,“受业”是手段,“解惑”是“传道受业”中必然遇到的问题。作者第一次鲜明地提出教师的责任,意义非凡。

句段点评

2.句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉,小学而大遗,吾未见其明也。

点评:“句读之不知”“惑之不解”,均为宾语前置句,“之”为宾语前置的标志,其正常语序应为“不知句读”“不解惑”。

“句读之不知”和“或师焉”相呼应,“惑之不解”和“或不焉”相呼应。这句话的意思是:不知句读的要从师,有疑问解不开的却不从师,小的方面倒要学习,大的方面(却)放弃了,我没有看到他聪明在什么地方。

这里作者仍是在强调从师的重要性,小事能从师,师亦只是“授之书而习其句读”而已,而对于真正的“惑”,却耻学于师,这样的人怎能“见其明”呢

句段点评

3.是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻,如是而已。

点评:这句话的意思是:因此,学生不一定不如老师,老师不一定比学生贤能,听到道理有先有后,学问技艺各有专长,如此罢了。

这一句是在已用老师的职能做了理论论证和用孔子的言行做了事实论证之后,顺理成章、水到渠成地得出的进一步的结论。这个结论,是对“道之所存,师之所存”的深化,也是对士大夫之族耻学于师的进一步批判,说明了师生关系是相对的,教与学是可以相长的。这一句由“是故”引出,用“如是而已”结尾,化繁为简,精辟透彻,高瞻远瞩。

多维探究

1.本文虽然是一篇鼓励人们从师学习的文章,却体现了韩愈对“从师”问题的深刻认识,这种深刻认识体现在哪些方面

提示:韩愈在《师说》中对“从师”问题的深刻认识,至少体现在三个方面。一是突破了一般人对教师作用认识的局限,从“授之书而习其句读”的“受业”,扩大到“传道”“解惑”,明确提出“师者,所以传道受业解惑也”这个对教师作用的全面而崭新的界定,在当时是个了不起的进步,在今天仍有现实意义。二是针对上层“士大夫之族”的门第观念,明确提出“无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也”的全新的从师之道的观念:从师即学道,唯“道”是问,凡是闻道者无论贵贱长幼都可为师。这个石破天惊的新观念,开拓了为师者的广阔领域。三是在“道之所存,师之所存”的观点指导下,从“闻道有先后,术业有专攻”的客观事实出发,推论出“弟子不必不如师,师不必贤于弟子”的崭新观点,说明师生关系是相对的,教与学是可以相长的,闪耀着朴素的辩证唯物论的思想光辉。

审美鉴赏

多姿语言“愈”生动

明确:《师说》一文因多姿的语言而议论生动。

(1)简省的表达。如“传道受业解惑”6个字,极其准确而又深刻地阐明了教师的三大职责及其相互关系:“传道”是核心,“受业”是目的,“解惑”是手段。无论时代怎么变,“道”的内容怎么变,“受业解惑”都是不变的。

(2)整散的结合。

(3)顶真的运用。

(4)丰富的语气。

(一)一词多义

一,乎

1.生乎吾前,其闻道也固先乎吾(介词,相当于“于”,前一个是“在”的意思;后一个是“比”,表比较)

2.夫庸知其年之先后生于吾乎(语气助词,表反问,译为“吗”)

3.其出于此乎(语气词,表揣测,译为”吗“,)

4.嗟乎!师道之不传也久矣(语气助词,表感叹,与“嗟”连用,译为唉”)

(一)一词多义

2.而

(1)人非生而知之者(连词,表承接)

(2)惑而不从师(连词,表转折)

(3)吾从而师之(连词,表承接)

(4)择师而教之(连词,表承接)

(5)授之书而习其句读者(连词,表并列)

(6)小学而大遗(连词,表转折)

(7)则群聚而笑之(连词,表修饰)

(一)一词多义

3.之

(1)古之学者必有师(助词,的)

(2)人非生而知之者(代词,指代知识、道理等)

(3)道之所存,师之所存也(助词,主谓之间取消句子独立性)

(4)夫庸知其年之先后生于吾乎(助词,主谓之间取消句子独立性)

(5)师道之不传也久矣(助词,主谓之间取消句子独立性)

(6)欲人之无惑也难矣(助词,主谓之间取消句子独立性)

(7)圣人之所以为圣(代词,指代这件事)

(8)彼童子之师,授之书而习其句读者(助词,的;代词,指代童子)

(9)句读之不知,惑之不解(助词,宾语前置的标

(10)巫医乐师百工之人(代词,这,这一类)

(11)郯子之徒(代词,这,这一类)

(12)六艺经传皆通习之(音节助词,不译)

(13)作师说以贻之(代词,他,指代李蟠)

(一)一词多义

4.其

(1)其为惑也终不解矣(代词,那些,指代疑难问题)

(2)其闻道也固先乎吾(代词,他,指代“生乎吾前”者)

(3)夫庸知其年之先后生于吾乎(代词,他的)

(4)其皆出于此乎(副词,表揣测语气,大概)

(5)其可怪也欤(副词,与“也欤”配公衣反问语气,相当于“这不

是……吗 ”)

(一)一词多义

5.于

1.夫庸知其年之先后生于吾乎(介词,比)

2.而耻学于师(介词,向)

3.于其身也(介词,对于)

4.皆出于此乎(介词,从)

5.不拘于时(介词,表被动,被)

(二)通假字

1.通假字

(1)师者,所以传道受业解惑也 (受同授受通”授“)

(2)或师焉,或不焉。(不通否)

(3)授之书而习其句读者 (读通逗)

(三)古今异义)

(1)古之学者必有师 ( 古义:求学的人;今义:在学术上有一定造诣的人。)

(2)师者,所以传道受业解惑也 (古义:用来……的;今义:因果连词)

(3)是故,弟子不必不如师(古义:不一定;今义:没有必要)

(4)是故,无贵无贱,无长无少(古义:无论;今义:没有)

(5)吾从而师之(古义:两个词 跟随;今义:连词,因此)

(6)今之众人(古义:一般人;今义:很多人)

(7)小学而大遗(古义;小的方面学习;今义:实施初级教育的学校)

(四)一词多义

(1)师

a古之学者必有师(名词,老师)

b师道之不传也久矣(动词,从师求学)

c吾从而师之(名词的意动用法,以……为师)

d吾师道也(名词作动词,学习)

(2)传

a师者,所以传道受业解惑也(动词,传授)

b师道之不传也久矣(动词,流传)

c六艺经传皆通习之(zhuàn,名词,解释经文的著作)

(四)一词多义

(3)道

a传道受业解惑也(名词,道理)

b师道之不传也久矣(有“风尚”的意思)

c道相似也(名词,道德学问)

(4)惑

a惑之不解(名词,疑难问题)

b于其身也,则耻师焉,惑矣(形容词,糊涂)

c惑而不从师(动词,遇到疑难问题)

(五)词类活用

(1)吾师道也(名词意动,以……为师)

(2)吾从而师之(名的意动用法,以……为师)

(3)而耻学于师(形容词的意动用法,以……为耻)

(4)孔了师郯了(名词意动用法,以……为师

(5)其下圣人也亦远矣(名词作动词,低于)

(6)小学而大遗(形容词作名词,小的方面、大的方面)

(7)吾未见其明也(形容词作名词,高明的地方)

(8)惑而不从师(形容词作动词,遇到疑难问题)

(9)是故圣益圣,愚益愚(形容词作名词,圣明的人、愚味的人)

(六)理解性默写

1.韩愈的《师说》是写给少年李蟠的。文末所说的“_________________ ”,点出李蟠的文章爱好,而“ _________________”,则说明了李蟠的儒学素养。

2.《师说》中,对于为子择师自己却耻于学习这种现象,韩愈最后的评价是:“_________________,_________________”。

3.《师说》中,韩愈认为士大夫们不能像“巫医乐师百工之人”那样相互为师的主要原因在于他们“年相若”、“道相似”,如果彼此为师,就会出现“_________________,_________________”的尴尬局面。

好古文

六艺经传皆通习之

小学而大遗,吾未见其明也

位卑则足羞,官盛则近谀

(六)理解性默写

4.《师说》一文不仅有严密的论证思路,而且有简洁生动的语言表达,文中“_________________,_________________”两句就凝练地概括了“士大夫之族”不愿从师的荒谬心态。

5. (1)在信息时代,能力与年龄不再有直接的关系,各行各业涌现了一大批年轻的专家。这可 以用《师说》中“ _________________,_________________”解释。

6.孔子曰:“三人行,必有我师焉。_________________,其不善者而改之。”韩愈在《师说》中也明确提出了择师的标准:“ _________________,_________________。

位卑则足羞,官盛则近谀

闻道有先后,术业有专攻

择其善者而从之

道之所存,师之所存也

(六)理解性默写

7.随着时代的进步,IT行业出现了很多学生业绩赶超老师的事例,许多人用韩愈的《师说》中两句话发感慨,这两句是“ _________________,_________________”。

8.韩愈《师说》中,揭示本文写作缘由的句子是“ _________________,_________________。”

9.柳宗元曾在《答书中立论师道书》中说:“今之世不闻有师。有,辄哗笑之。”韩愈在《师说》中也描述了类似的现象:“ _________________,_________________,_________________。”

是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子

余嘉其能行古道,作《师说》以贻之

士大夫之族,曰师曰弟子云者,则群聚而笑之

(六)理解性默写

10.韩愈在《师说》中通过“古之圣人”从师而问和“今之众人”耻学于师相对比,得出结论的句子是:“ _________________,_________________,_________________?”

11.“雏凤清于老凤声”,年长未必优于年轻,何以如此?韩愈早在《师说》中告诉了我们原因的句子是: _________________,_________________。

12.韩愈在《师说》中“_________________,_________________,_________________”古今对比,批判了当下人们不良的学习风气。

圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎

闻道有先后,术业有专攻

今之众人,其下圣人也亦远矣,而耻学于师

(六)理解性默写

13.韩愈的《师说》开篇提出中心论点,明确老师的职能后,又以“ _________________,_________________,_______________ ”三句从反面论述从师的重要性。

14.韩愈在《师说》篇首即给“师者”的职能作用作出明确界定的一句是_________________。

15.韩愈在《师说》中表明择师标准的两句是:_________________,_________________。

惑而不从师,其为惑也,终不解矣

(师者)所以传道受业解惑也

道之所存,师之所存也

师 说

韩愈

教学学习目标:

一,语言积累与构建:文言词和句式的积累

二,背诵这篇文章

三,文化传承,了解学习的重要性,并树立终身学习的思想

四,用多种媒体了解韩愈,

新课助读

《师说》是韩愈的一篇著名论文,作于唐德宗贞元十八年(802),韩愈任国子监四门博士时。这篇文章是针对人们在门第观念影响下“耻学于师”的坏风气写的。门第观念源于魏晋南北朝的九品中正制,自魏文帝曹丕实行九品中正制后,形成了以士族为代表的门阀制度,重门第之分,严士庶之别,士族子弟凭高贵的门第可以做官,他们不需要学习,也看不起老师,他们尊“家法”而鄙从师。到唐代,九品中正制废除了,改以官爵的高下为区分门第的标准。这对择师也有很大的影响,在当时士大夫阶层中,就普遍存在着从师“位卑则足羞,官盛则近谀”的心理。韩愈反对这种错误的观念,提出以“道”为师,“道”在即师在,在当时具有明显的进步意义。与韩愈同时代的柳宗元在《答韦中立论师道书》中说:“今之世不闻有师,有辄哗笑之,以为狂人。独韩愈奋不顾流俗,犯笑侮,收召后学,作《师说》,因抗颜而为师……愈以是得狂名,居长安,炊不暇熟,又挈挈而东,如是者数矣。”由此可以看出《师说》的写作背景和作者的斗争精神。

认识认识作者

韩愈(768—824),字退之,河阳(今河南孟州)人。韩氏祖籍昌黎(今辽宁义海),每自称“昌黎韩愈”,世称“韩昌黎”。曾任监察御史、国子博士、吏部侍郎等职。因谏阻宪宗迎佛骨,被贬为潮州刺史,后官至吏部侍郎。卒谥“文”。他是唐代“古文运动”的倡导者,苏轼称他“文起八代之衰”,明人列他为“唐宋八大家”之首。有《昌黎先生集》。

解题

“说”是古代散文中的一种文体,属议论文的范围,可以先叙后议,也可以夹叙夹议,一般为陈述自己对某种事物的见解。《捕蛇者说》《马说》《爱莲说》都属“说”一类文章。《师说》意思是解说关于“从师”的道理。

读文正音

愚yú昧 句dòu读 或不fǒu焉

相xiāng师 谀yú 郯tán子

苌cháng弘 老聃dān 蟠pán

经传zhuàn 贻yí 巫wū医

研读课文第一段

原文:古之学者必有师。师者,所以传道受业解惑也。人非生而知之者,孰能无惑?惑而不从师,其为惑也,终不解矣。

注释:

学者:求学的人

所以:用来……的

受:通“授“传授

惑:疑难

而:第一个承接连词第二个转折连词

孰:疑问代词”谁“

从:跟从

其:那些

为:动词,成为

原文:生乎吾前,其闻道也固先乎吾,吾从而师之;生吾后,其闻道也亦先乎吾,吾从而师之。吾师道也,夫庸知其年之先后生于吾乎?是故无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也。

注释:

乎:第一个介词,在;第二个介词比

而:承接连词

师:以……为师

夫:发语词,

庸知:哪 里知道

是故:因此,所以

所存:在地的地方

分析第一段

1.人为什么要从师?

明确:古之学者必有师

师者。所以传道受业解惑

人非生而知之者

2.作者认为从师的标准是什么?

明确:无贵无贱,无长无少,道 之所存,师之所存也,

明确:中心论点:古之学者必有师。

分出从师的必要性和从师的标准

3.本段的主要内容

第一段思维导图

古之学者必有师

1.从师的必要性

2.从师的标准

传道受业解惑

人非生而知之者

无贵无贱,无长无少,

道 之所存,师之所存也,

两个方面

研读课文第二段

原文:嗟乎!师道之不传也久矣!欲人之无惑也难矣!古之圣人,其出人也远矣,犹且从师而问焉;今之众人,其下圣人也亦远矣,而耻学于师。是故圣益圣,愚益愚。圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎?

注释:

师道:从师的风尚

出人:起出一般人

犹且:尚且,还

下:低于

耻:以……为耻

所以:……的原因

其:揣度语气副词,大约,大概

对比得出什么结论

古之圣人

从师而问

今之众人

耻学于师

对比得出

圣益圣,愚益愚

原文:圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎?爱其子,择师而教之;于其身也,则耻师焉,惑矣。彼童子之师,授之书而习其句读者,非吾所谓传其道解其惑者也。句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉,小学而大遗,吾未见其明也。

注释:句读:文辞的休止和停顿

句读之不知:宾语前置,”不知句读“

不:读否

两组对比

爱其子,择师而教之

于其身也,则耻师焉

习其句读

惑不解

小学而大遗

未见其明

谁该学

学什么

对比

对比

原文:巫医乐师百工之人,不耻相师。士大夫之族,曰师曰弟子云者,则群聚而笑之。问之,则曰:“彼与彼年相若也,道相似也。位卑则足羞,官盛则近谀。”呜呼!师道之不复可知矣。巫医乐师百工之人,君子不齿,今其智乃反不能及,其可怪也欤!

注释:耻:以……为耻

相师:拜别 人为师

之族:这类人

云者:代词那些

群:名词作状语,成群

复:恢复

不齿:不悄与之同列

乃:竟

其:反问语气词

又一组对比

巫医乐师百工之人,不耻相师

士大夫之族,以师为耻

巫医乐师百工之人,

君子不齿,今其智

乃反不能及

对比

论证方法:对比

对象 从师的态度 结论 论述中心

一组对比 今之众人 耻学于师 愚益愚 圣益圣

正反对比论证了从师学习的重要性,抨击了耻学于师的社会风气

古之圣人 从师而问 二组对比 于其子 择师而教之 自身不学 于其身 耻学于师 三组对比 不知句读 习之 小学 而大贵 不解惑 不问 四组对比 巫医乐师百工之人 不耻相师 今其智乃反不能及 士大夫之族 以师为耻

研读课文第三段

研读第三段

原文:圣人无常师。孔子师郯子、苌弘、师襄、老聃。郯子之徒,其贤不及孔子。孔子曰:三人行,则必有我师。是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻,如是而已。

注释:常师:固定的老师

师:以……为师

之徒步:这类人

不必:不一定

闻道:懂得道理

专攻:专门研究

是:代词此

而已:语气词

第三段用了什么认证方法?证明了什么?

用了举例子和引用的认证方法,

A用“孔子无常师”的例子证明“学者必有师”和“道之所存,师之所存也”

B引用孔子的话“三人行必有我师也”证明“弟子不必不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻”

研读课文第四段

原文:李氏子蟠,年十七,好古文,六艺经传皆通习之,不拘于时,学于余。

余嘉其能行古道,作《师说》以贻之

注释:

古文:先秦及秦汉散文

通:普遍

之:音节助词,不译

于:第一个介词,被;第二个介词,向

以:目的连词,来

贻:赠送

最全一个之:代词

问题:第四段交待了写作缘由,那其缘由是什么?

又说明了作者什么观点?

明确:激励后学者李潘不拘于时,能行古道。

同时也说明了作者的主张,要向别人学习。

板书:

提出论点

古之学者必有师

道之所存师之所存

分析认证

交代缘由,激励后学:李潘

对比论证

正面论证

纵比

自比

横比

古之圣人(正面)

今之众人(反面)

爱其子(正面)

于其身(反面)

巫医药师百工(正面)

士大夫之族(反面)

孔子师剡子等人(举例子)

三人行(引用)

不拘于时

能行古道

师 说

宣扬“从师”道理

抨击“耻师”时弊

句段点评

1.古之学者必有师。师者,所以传道受业解惑也。

点评:文章开头便提出“古之学者必有师”的论断,紧接着指出师的作用是“传道受业解惑”,以此作为全文立论的出发点和依据。然后句句紧承,推论出“道之所存,师之所存”的观点。同时,开头郑重提出“古之学者必有师”,就隐含着对“今之学者”不从师的批判意味,很自然地为第二段埋下了伏笔。在“传道受业解惑”三者之中,“传道”是核心,“受业”是手段,“解惑”是“传道受业”中必然遇到的问题。作者第一次鲜明地提出教师的责任,意义非凡。

句段点评

2.句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉,小学而大遗,吾未见其明也。

点评:“句读之不知”“惑之不解”,均为宾语前置句,“之”为宾语前置的标志,其正常语序应为“不知句读”“不解惑”。

“句读之不知”和“或师焉”相呼应,“惑之不解”和“或不焉”相呼应。这句话的意思是:不知句读的要从师,有疑问解不开的却不从师,小的方面倒要学习,大的方面(却)放弃了,我没有看到他聪明在什么地方。

这里作者仍是在强调从师的重要性,小事能从师,师亦只是“授之书而习其句读”而已,而对于真正的“惑”,却耻学于师,这样的人怎能“见其明”呢

句段点评

3.是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻,如是而已。

点评:这句话的意思是:因此,学生不一定不如老师,老师不一定比学生贤能,听到道理有先有后,学问技艺各有专长,如此罢了。

这一句是在已用老师的职能做了理论论证和用孔子的言行做了事实论证之后,顺理成章、水到渠成地得出的进一步的结论。这个结论,是对“道之所存,师之所存”的深化,也是对士大夫之族耻学于师的进一步批判,说明了师生关系是相对的,教与学是可以相长的。这一句由“是故”引出,用“如是而已”结尾,化繁为简,精辟透彻,高瞻远瞩。

多维探究

1.本文虽然是一篇鼓励人们从师学习的文章,却体现了韩愈对“从师”问题的深刻认识,这种深刻认识体现在哪些方面

提示:韩愈在《师说》中对“从师”问题的深刻认识,至少体现在三个方面。一是突破了一般人对教师作用认识的局限,从“授之书而习其句读”的“受业”,扩大到“传道”“解惑”,明确提出“师者,所以传道受业解惑也”这个对教师作用的全面而崭新的界定,在当时是个了不起的进步,在今天仍有现实意义。二是针对上层“士大夫之族”的门第观念,明确提出“无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也”的全新的从师之道的观念:从师即学道,唯“道”是问,凡是闻道者无论贵贱长幼都可为师。这个石破天惊的新观念,开拓了为师者的广阔领域。三是在“道之所存,师之所存”的观点指导下,从“闻道有先后,术业有专攻”的客观事实出发,推论出“弟子不必不如师,师不必贤于弟子”的崭新观点,说明师生关系是相对的,教与学是可以相长的,闪耀着朴素的辩证唯物论的思想光辉。

审美鉴赏

多姿语言“愈”生动

明确:《师说》一文因多姿的语言而议论生动。

(1)简省的表达。如“传道受业解惑”6个字,极其准确而又深刻地阐明了教师的三大职责及其相互关系:“传道”是核心,“受业”是目的,“解惑”是手段。无论时代怎么变,“道”的内容怎么变,“受业解惑”都是不变的。

(2)整散的结合。

(3)顶真的运用。

(4)丰富的语气。

(一)一词多义

一,乎

1.生乎吾前,其闻道也固先乎吾(介词,相当于“于”,前一个是“在”的意思;后一个是“比”,表比较)

2.夫庸知其年之先后生于吾乎(语气助词,表反问,译为“吗”)

3.其出于此乎(语气词,表揣测,译为”吗“,)

4.嗟乎!师道之不传也久矣(语气助词,表感叹,与“嗟”连用,译为唉”)

(一)一词多义

2.而

(1)人非生而知之者(连词,表承接)

(2)惑而不从师(连词,表转折)

(3)吾从而师之(连词,表承接)

(4)择师而教之(连词,表承接)

(5)授之书而习其句读者(连词,表并列)

(6)小学而大遗(连词,表转折)

(7)则群聚而笑之(连词,表修饰)

(一)一词多义

3.之

(1)古之学者必有师(助词,的)

(2)人非生而知之者(代词,指代知识、道理等)

(3)道之所存,师之所存也(助词,主谓之间取消句子独立性)

(4)夫庸知其年之先后生于吾乎(助词,主谓之间取消句子独立性)

(5)师道之不传也久矣(助词,主谓之间取消句子独立性)

(6)欲人之无惑也难矣(助词,主谓之间取消句子独立性)

(7)圣人之所以为圣(代词,指代这件事)

(8)彼童子之师,授之书而习其句读者(助词,的;代词,指代童子)

(9)句读之不知,惑之不解(助词,宾语前置的标

(10)巫医乐师百工之人(代词,这,这一类)

(11)郯子之徒(代词,这,这一类)

(12)六艺经传皆通习之(音节助词,不译)

(13)作师说以贻之(代词,他,指代李蟠)

(一)一词多义

4.其

(1)其为惑也终不解矣(代词,那些,指代疑难问题)

(2)其闻道也固先乎吾(代词,他,指代“生乎吾前”者)

(3)夫庸知其年之先后生于吾乎(代词,他的)

(4)其皆出于此乎(副词,表揣测语气,大概)

(5)其可怪也欤(副词,与“也欤”配公衣反问语气,相当于“这不

是……吗 ”)

(一)一词多义

5.于

1.夫庸知其年之先后生于吾乎(介词,比)

2.而耻学于师(介词,向)

3.于其身也(介词,对于)

4.皆出于此乎(介词,从)

5.不拘于时(介词,表被动,被)

(二)通假字

1.通假字

(1)师者,所以传道受业解惑也 (受同授受通”授“)

(2)或师焉,或不焉。(不通否)

(3)授之书而习其句读者 (读通逗)

(三)古今异义)

(1)古之学者必有师 ( 古义:求学的人;今义:在学术上有一定造诣的人。)

(2)师者,所以传道受业解惑也 (古义:用来……的;今义:因果连词)

(3)是故,弟子不必不如师(古义:不一定;今义:没有必要)

(4)是故,无贵无贱,无长无少(古义:无论;今义:没有)

(5)吾从而师之(古义:两个词 跟随;今义:连词,因此)

(6)今之众人(古义:一般人;今义:很多人)

(7)小学而大遗(古义;小的方面学习;今义:实施初级教育的学校)

(四)一词多义

(1)师

a古之学者必有师(名词,老师)

b师道之不传也久矣(动词,从师求学)

c吾从而师之(名词的意动用法,以……为师)

d吾师道也(名词作动词,学习)

(2)传

a师者,所以传道受业解惑也(动词,传授)

b师道之不传也久矣(动词,流传)

c六艺经传皆通习之(zhuàn,名词,解释经文的著作)

(四)一词多义

(3)道

a传道受业解惑也(名词,道理)

b师道之不传也久矣(有“风尚”的意思)

c道相似也(名词,道德学问)

(4)惑

a惑之不解(名词,疑难问题)

b于其身也,则耻师焉,惑矣(形容词,糊涂)

c惑而不从师(动词,遇到疑难问题)

(五)词类活用

(1)吾师道也(名词意动,以……为师)

(2)吾从而师之(名的意动用法,以……为师)

(3)而耻学于师(形容词的意动用法,以……为耻)

(4)孔了师郯了(名词意动用法,以……为师

(5)其下圣人也亦远矣(名词作动词,低于)

(6)小学而大遗(形容词作名词,小的方面、大的方面)

(7)吾未见其明也(形容词作名词,高明的地方)

(8)惑而不从师(形容词作动词,遇到疑难问题)

(9)是故圣益圣,愚益愚(形容词作名词,圣明的人、愚味的人)

(六)理解性默写

1.韩愈的《师说》是写给少年李蟠的。文末所说的“_________________ ”,点出李蟠的文章爱好,而“ _________________”,则说明了李蟠的儒学素养。

2.《师说》中,对于为子择师自己却耻于学习这种现象,韩愈最后的评价是:“_________________,_________________”。

3.《师说》中,韩愈认为士大夫们不能像“巫医乐师百工之人”那样相互为师的主要原因在于他们“年相若”、“道相似”,如果彼此为师,就会出现“_________________,_________________”的尴尬局面。

好古文

六艺经传皆通习之

小学而大遗,吾未见其明也

位卑则足羞,官盛则近谀

(六)理解性默写

4.《师说》一文不仅有严密的论证思路,而且有简洁生动的语言表达,文中“_________________,_________________”两句就凝练地概括了“士大夫之族”不愿从师的荒谬心态。

5. (1)在信息时代,能力与年龄不再有直接的关系,各行各业涌现了一大批年轻的专家。这可 以用《师说》中“ _________________,_________________”解释。

6.孔子曰:“三人行,必有我师焉。_________________,其不善者而改之。”韩愈在《师说》中也明确提出了择师的标准:“ _________________,_________________。

位卑则足羞,官盛则近谀

闻道有先后,术业有专攻

择其善者而从之

道之所存,师之所存也

(六)理解性默写

7.随着时代的进步,IT行业出现了很多学生业绩赶超老师的事例,许多人用韩愈的《师说》中两句话发感慨,这两句是“ _________________,_________________”。

8.韩愈《师说》中,揭示本文写作缘由的句子是“ _________________,_________________。”

9.柳宗元曾在《答书中立论师道书》中说:“今之世不闻有师。有,辄哗笑之。”韩愈在《师说》中也描述了类似的现象:“ _________________,_________________,_________________。”

是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子

余嘉其能行古道,作《师说》以贻之

士大夫之族,曰师曰弟子云者,则群聚而笑之

(六)理解性默写

10.韩愈在《师说》中通过“古之圣人”从师而问和“今之众人”耻学于师相对比,得出结论的句子是:“ _________________,_________________,_________________?”

11.“雏凤清于老凤声”,年长未必优于年轻,何以如此?韩愈早在《师说》中告诉了我们原因的句子是: _________________,_________________。

12.韩愈在《师说》中“_________________,_________________,_________________”古今对比,批判了当下人们不良的学习风气。

圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎

闻道有先后,术业有专攻

今之众人,其下圣人也亦远矣,而耻学于师

(六)理解性默写

13.韩愈的《师说》开篇提出中心论点,明确老师的职能后,又以“ _________________,_________________,_______________ ”三句从反面论述从师的重要性。

14.韩愈在《师说》篇首即给“师者”的职能作用作出明确界定的一句是_________________。

15.韩愈在《师说》中表明择师标准的两句是:_________________,_________________。

惑而不从师,其为惑也,终不解矣

(师者)所以传道受业解惑也

道之所存,师之所存也

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读