初中语文新课标金榜学案配套课件:期末综合检测(语文版八年级下)

文档属性

| 名称 | 初中语文新课标金榜学案配套课件:期末综合检测(语文版八年级下) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 3.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 语文版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2012-09-06 09:53:09 | ||

图片预览

文档简介

(共43张PPT)

(120分钟 120分)

一、积累与运用(25分)

1.根据拼音用楷书工整地写出下列汉字。(3分)

xiān tiān xià zhī yōu ér yōu,hòu tiān xià zhī lè ér lè。

答案:先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。

2.在下面文段的横线上填关联词,最恰当的一项是(3分)

( )

汉字真的落后吗?_______说我们的先辈们,那些“五四”运动时期的文化斗士们对这一问题还不能慨然回答的话,_______,作为他们的子孙们,我们_______可以理直气壮而又毫不迟疑地回答:汉字并不落后。汉字_______是人类最古老的文字,_______是迄今为止人类最先进的文字之一。

A.如果 那么 则 因为 所以

B.虽然 但是 却 不只 并且

C.如果 那么 则 不仅 而且

D.即使 然而 却 不但 也

【解析】选C。根据内容和句子之间的关系判断,其他各组用法均有不当。

3.下面加点成语运用不正确的一项是(3分)( )

A.香港志愿者黄福荣在青海玉树地震中舍身救人不幸罹难

的事迹,感人肺腑。

B.新时代、新追求,我们要怀着目空一切的豪情与壮志去

搏击长空、翱翔天际。

C.富有创造性的人总是孜孜不倦地汲取新知识,使自己获

得创新的动力和源泉。

D.2010年冬奥会上,申雪、赵宏博夺得中国花滑首金,他

们的表演令人叹为观止。

【解析】选B。“目空一切”形容骄傲自大,什么都看不起。含贬义。

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

4.下列句子没有语病的一项是(3分)( )

A.是否有坚强的意志,是一个合格党员的关键参考要素。

B.通过这次测验,使我们明白了学习要精益求精的道理。

C.我们全校的学生将来都希望考上理想的大学。

D.“熟读唐诗三百首,不会写诗也会吟”这句话,写诗的适用,为文的也适用。

【解析】选D。A项搭配不当,应去掉“是否”。B项缺主语,去掉“通过”或“使”。C项语序不当,把“将来”换至“希望”之后。

5.综合性学习。(7分)

成都市中小学正掀起“国学经典诵读活动”的高潮,不

少学校,正大力开展国学经典诵读活动,让孩子们与经典相伴。

材料一 某小学在校园环境文化的营造中,充分利用书香

长廊、橱窗、墙壁、黑板报等空间,以多种艺术表现形式,

渗透国学经典的文化元素,让孩子在耳濡目染中快乐成长。

材料二 某学校提倡快乐学国学。校园内众多的楹联、教

学楼墙上的《弟子规》、经典美文以及出自经典的指路牌(“三乐苑”“积步轩”)等,都让学生随时能接触到经典。

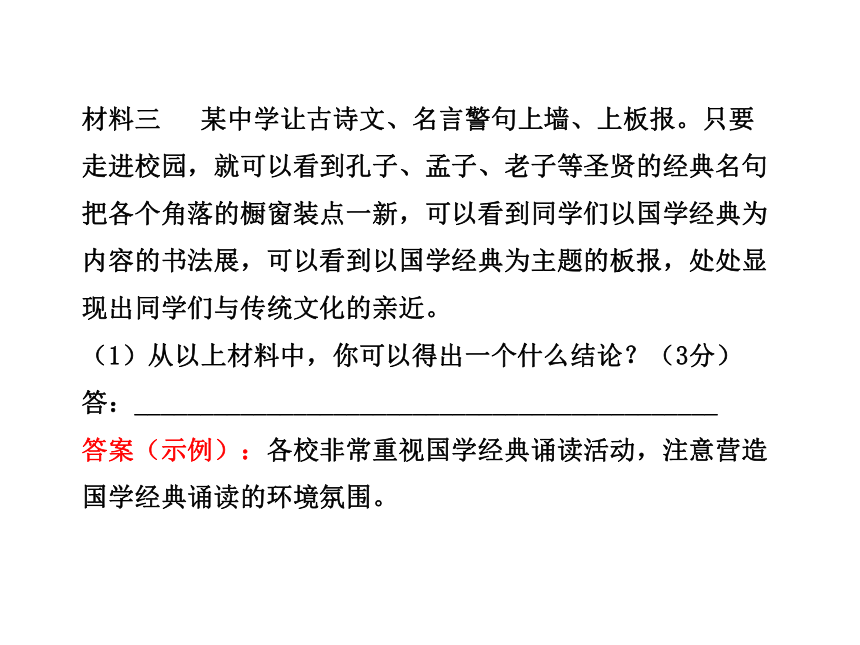

材料三 某中学让古诗文、名言警句上墙、上板报。只要走进校园,就可以看到孔子、孟子、老子等圣贤的经典名句把各个角落的橱窗装点一新,可以看到同学们以国学经典为内容的书法展,可以看到以国学经典为主题的板报,处处显现出同学们与传统文化的亲近。

(1)从以上材料中,你可以得出一个什么结论?(3分)

答:____________________________________________

答案(示例):各校非常重视国学经典诵读活动,注意营造国学经典诵读的环境氛围。

(2)写出你对学校开展“国学经典诵读活动”的建议。

(4分)

答:____________________________________________

答案(示例):开展国学经典诵读是好事,但不能只停留在形式上,不能只是一阵风,要有相关的制度来确保此项活动真正能落到实处。

6.按要求默写诗句。(6分)

(1)________________,但使愿无违。

(2)________________,在乎山水之间也。

(3)气蒸云梦泽,________________。

(4)兴来每独往,________________。

(5)《十五从军征》中反映我国古代兵役制度不合理的句子是“________________,________________”。

(6)《桃花源记》中描写桃花源中老人和小孩神情的句子是“________________,________________”。

答案:(1)衣沾不足惜 (2)醉翁之意不在酒 (3)波撼岳阳城 (4)胜事空自知 (5)十五从军征 八十始得归 (6)黄发垂髫 并怡然自乐

7.父亲是一个怎样的人?结合全文简要作答。(3分)

答:______________________________________________

【解析】通过对语段的理解概括人物性格特征。此文表现人物主要是通过具体的事例,明确所选事例表现人物怎样的性格,突出的是什么。

答案:父亲是一个勤劳、朴实,爱儿子、爱妻子,自尊心很强的人。(“自尊心很强”必答)

8.文中写了母亲的三次流泪哭泣,请简要回答母亲每次哭泣的原因。(6分)

答:_____________________________________________

答案:①母亲因不舍父亲离开而流泪。②看到父亲的处境,母亲因难过而流泪。③丢失发卡,母亲因伤心而哭泣。

9.为什么母亲每听我读完一遍父亲写的信,都要在地埂旁坐上很长的时间?(2分)

答:_____________________________________________

【解析】结合上下文,了解父亲外出对母亲心理造成的影响,推想母亲的心理活动。

答案:母亲对父亲非常牵挂和担心。

10.结合全文,理解文中画线句的含意。(4分)

在这个白雪皑皑的世界里,一定有一枚温热的发卡在寒冬的深处,默默地守护着一朵柔黄的迎春花。

答:_____________________________________________

【解析】本题考查对语句的深层含意的认知能力。答题时要考虑到发卡对母亲来说意味着什么,发卡的意义由此加以发挥。

答案:发卡凝聚着父母间深深的爱,无论它在哪里,都将永远替地下的父亲陪伴母亲。这种爱是温馨的,它能抵御严寒,给人温暖。

11.根据文意,请概括 “惊蛰”一词的含义。(2分)

答:______________________________________________

答案:春雷惊(唤)醒了自然万物。

12.作者认为二十四节气名称令我们骄傲和惭愧的原因是什么?(3分)

答:_____________________________________________

【解析】回答要考虑问题的两个方面,找出骄傲和惭愧的原因各是什么。可联系当今人们运用汉语的实际情况分析。

答案:节气名称体现了汉语的简约性与表意美,我们因此为先人的智慧感到骄傲;今人运用汉语,存在不够规范、不够简洁、表意缺乏诗意美的现象,所以感到惭愧。

13.试简析第②段画线句子的表达效果。(3分)

答:_____________________________________________

答案:比喻句,形象贴切地表现了惊蛰“显现出一丝善意的冒犯和介入。”

14.文章第③段首句在结构和内容上有什么作用?(3分)

答:______________________________________________

【解析】结构一般的作用即为过渡作用,内容上则是铺垫,引入下文等,可结合上下文具体分析。

答案:结构上,承上启下,起过渡作用;内容上,“惊蛰”这一具有“革命”意味的节气,与上文中“显现出一丝善意的冒犯和介入”相呼应,同时为下文展开描述“豁然晴朗”的画面作铺垫。

15.谚语“惊蛰过,暖和和”,改为“惊蛰过,暖和了”表达效果有什么不同 请阐述理由。(3分)

答:______________________________________________

【解析】本题考查用词的技巧。一字之差,表达效果不同,可从押韵、习惯、语境等几个方面作答。

答案:原句叠词、押韵并用,朗朗上口,易于记诵;改动后句子不再押韵,语言平淡,民间谚语的韵味消失。(或:“暖和和”运用了叠词,仿佛使人感受到了融融的暖意,突出了人的主观情感,而“暖和了”只是一个气温客观的变化过程。另外,“暖和和”与上句押韵,朗朗上口,符合谚语简洁好记的特点。改动后,句子没有了这样的效果。)

16.“清明”、“谷雨”、“白露”等节气的名称,蕴涵着东方田园风景与中国古典诗歌般的美,请选择其中一个节气,模仿作者对“惊蛰”的解读,以合理的想象加以描绘。(3分)

答:____________________________________________

【解析】本题考查拓展能力。抓住作者对“惊蛰”的描述特点展开,描绘扣住季节特征,想象合理,语言通畅。

答案(示例):白露

微微透着些曦光的清晨,茫茫秋水泛着些许的寒意。一丛丛郁郁青青的芦苇凝着一层细细密密的白霜,摇曳在清寒的秋风里。

17.解释文中加点的词语。(2分)

(1)阡陌:_________ (2)向:_________

答案:(1)田间小路 (2)原先

18.把下面两句话翻译成现代汉语。(6分)

(1)初极狭,才通人。

译文:__________________________________________

(2)村中闻有此人,咸来问讯。

译文:__________________________________________

答案:(1)起初,洞口很狭窄,仅仅能容得下一个人通过。

(2)村里的人听说来了这么一个人,(就)都来打听消息。

19.南阳刘子骥“闻之,欣然规往”说明了什么 (5分)

答:_____________________________________________

【解析】理解此句要从文章整体角度把握,一是文后加上这样的叙述是为了更好地突出主题;再者,体会句子中表达的人物的心理。

答案:说明桃花源神奇美好,令其向往。

三、写作(50分)

20.阅读下面文字,按要求作文。

这里,跃动着鲜活的生命;这里,演绎着动人的故事;这里,展示着多彩的生活……

请以“在这里”为题,写一篇文章。

要求:(1)文体自选(诗歌除外),立意自定。

(2)记叙内容具体,有真情实感;议论有理有据;不得抄袭。

(3)不少于600字,书写规范,卷面整洁。

【写作提示】作为这样的材料命题作文,材料的选取较为宽泛,主题可自定。关键是如何使文章生动感人。一是材料要有新意,二是选取的角度要独特,三是无论写人写事,要真实,要有真情实感。

(120分钟 120分)

一、积累与运用(25分)

1.根据拼音用楷书工整地写出下列汉字。(3分)

xiān tiān xià zhī yōu ér yōu,hòu tiān xià zhī lè ér lè。

答案:先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。

2.在下面文段的横线上填关联词,最恰当的一项是(3分)

( )

汉字真的落后吗?_______说我们的先辈们,那些“五四”运动时期的文化斗士们对这一问题还不能慨然回答的话,_______,作为他们的子孙们,我们_______可以理直气壮而又毫不迟疑地回答:汉字并不落后。汉字_______是人类最古老的文字,_______是迄今为止人类最先进的文字之一。

A.如果 那么 则 因为 所以

B.虽然 但是 却 不只 并且

C.如果 那么 则 不仅 而且

D.即使 然而 却 不但 也

【解析】选C。根据内容和句子之间的关系判断,其他各组用法均有不当。

3.下面加点成语运用不正确的一项是(3分)( )

A.香港志愿者黄福荣在青海玉树地震中舍身救人不幸罹难

的事迹,感人肺腑。

B.新时代、新追求,我们要怀着目空一切的豪情与壮志去

搏击长空、翱翔天际。

C.富有创造性的人总是孜孜不倦地汲取新知识,使自己获

得创新的动力和源泉。

D.2010年冬奥会上,申雪、赵宏博夺得中国花滑首金,他

们的表演令人叹为观止。

【解析】选B。“目空一切”形容骄傲自大,什么都看不起。含贬义。

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

4.下列句子没有语病的一项是(3分)( )

A.是否有坚强的意志,是一个合格党员的关键参考要素。

B.通过这次测验,使我们明白了学习要精益求精的道理。

C.我们全校的学生将来都希望考上理想的大学。

D.“熟读唐诗三百首,不会写诗也会吟”这句话,写诗的适用,为文的也适用。

【解析】选D。A项搭配不当,应去掉“是否”。B项缺主语,去掉“通过”或“使”。C项语序不当,把“将来”换至“希望”之后。

5.综合性学习。(7分)

成都市中小学正掀起“国学经典诵读活动”的高潮,不

少学校,正大力开展国学经典诵读活动,让孩子们与经典相伴。

材料一 某小学在校园环境文化的营造中,充分利用书香

长廊、橱窗、墙壁、黑板报等空间,以多种艺术表现形式,

渗透国学经典的文化元素,让孩子在耳濡目染中快乐成长。

材料二 某学校提倡快乐学国学。校园内众多的楹联、教

学楼墙上的《弟子规》、经典美文以及出自经典的指路牌(“三乐苑”“积步轩”)等,都让学生随时能接触到经典。

材料三 某中学让古诗文、名言警句上墙、上板报。只要走进校园,就可以看到孔子、孟子、老子等圣贤的经典名句把各个角落的橱窗装点一新,可以看到同学们以国学经典为内容的书法展,可以看到以国学经典为主题的板报,处处显现出同学们与传统文化的亲近。

(1)从以上材料中,你可以得出一个什么结论?(3分)

答:____________________________________________

答案(示例):各校非常重视国学经典诵读活动,注意营造国学经典诵读的环境氛围。

(2)写出你对学校开展“国学经典诵读活动”的建议。

(4分)

答:____________________________________________

答案(示例):开展国学经典诵读是好事,但不能只停留在形式上,不能只是一阵风,要有相关的制度来确保此项活动真正能落到实处。

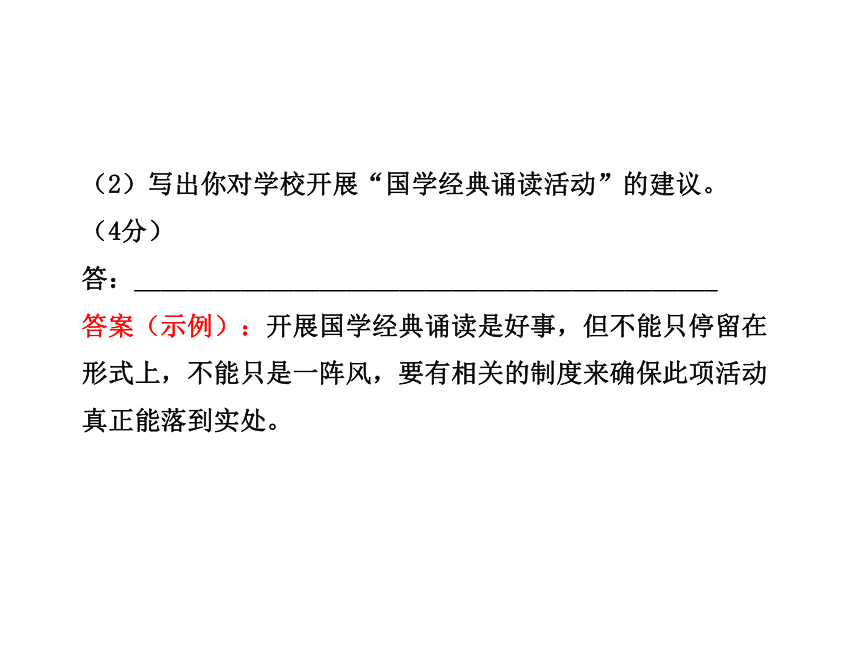

6.按要求默写诗句。(6分)

(1)________________,但使愿无违。

(2)________________,在乎山水之间也。

(3)气蒸云梦泽,________________。

(4)兴来每独往,________________。

(5)《十五从军征》中反映我国古代兵役制度不合理的句子是“________________,________________”。

(6)《桃花源记》中描写桃花源中老人和小孩神情的句子是“________________,________________”。

答案:(1)衣沾不足惜 (2)醉翁之意不在酒 (3)波撼岳阳城 (4)胜事空自知 (5)十五从军征 八十始得归 (6)黄发垂髫 并怡然自乐

7.父亲是一个怎样的人?结合全文简要作答。(3分)

答:______________________________________________

【解析】通过对语段的理解概括人物性格特征。此文表现人物主要是通过具体的事例,明确所选事例表现人物怎样的性格,突出的是什么。

答案:父亲是一个勤劳、朴实,爱儿子、爱妻子,自尊心很强的人。(“自尊心很强”必答)

8.文中写了母亲的三次流泪哭泣,请简要回答母亲每次哭泣的原因。(6分)

答:_____________________________________________

答案:①母亲因不舍父亲离开而流泪。②看到父亲的处境,母亲因难过而流泪。③丢失发卡,母亲因伤心而哭泣。

9.为什么母亲每听我读完一遍父亲写的信,都要在地埂旁坐上很长的时间?(2分)

答:_____________________________________________

【解析】结合上下文,了解父亲外出对母亲心理造成的影响,推想母亲的心理活动。

答案:母亲对父亲非常牵挂和担心。

10.结合全文,理解文中画线句的含意。(4分)

在这个白雪皑皑的世界里,一定有一枚温热的发卡在寒冬的深处,默默地守护着一朵柔黄的迎春花。

答:_____________________________________________

【解析】本题考查对语句的深层含意的认知能力。答题时要考虑到发卡对母亲来说意味着什么,发卡的意义由此加以发挥。

答案:发卡凝聚着父母间深深的爱,无论它在哪里,都将永远替地下的父亲陪伴母亲。这种爱是温馨的,它能抵御严寒,给人温暖。

11.根据文意,请概括 “惊蛰”一词的含义。(2分)

答:______________________________________________

答案:春雷惊(唤)醒了自然万物。

12.作者认为二十四节气名称令我们骄傲和惭愧的原因是什么?(3分)

答:_____________________________________________

【解析】回答要考虑问题的两个方面,找出骄傲和惭愧的原因各是什么。可联系当今人们运用汉语的实际情况分析。

答案:节气名称体现了汉语的简约性与表意美,我们因此为先人的智慧感到骄傲;今人运用汉语,存在不够规范、不够简洁、表意缺乏诗意美的现象,所以感到惭愧。

13.试简析第②段画线句子的表达效果。(3分)

答:_____________________________________________

答案:比喻句,形象贴切地表现了惊蛰“显现出一丝善意的冒犯和介入。”

14.文章第③段首句在结构和内容上有什么作用?(3分)

答:______________________________________________

【解析】结构一般的作用即为过渡作用,内容上则是铺垫,引入下文等,可结合上下文具体分析。

答案:结构上,承上启下,起过渡作用;内容上,“惊蛰”这一具有“革命”意味的节气,与上文中“显现出一丝善意的冒犯和介入”相呼应,同时为下文展开描述“豁然晴朗”的画面作铺垫。

15.谚语“惊蛰过,暖和和”,改为“惊蛰过,暖和了”表达效果有什么不同 请阐述理由。(3分)

答:______________________________________________

【解析】本题考查用词的技巧。一字之差,表达效果不同,可从押韵、习惯、语境等几个方面作答。

答案:原句叠词、押韵并用,朗朗上口,易于记诵;改动后句子不再押韵,语言平淡,民间谚语的韵味消失。(或:“暖和和”运用了叠词,仿佛使人感受到了融融的暖意,突出了人的主观情感,而“暖和了”只是一个气温客观的变化过程。另外,“暖和和”与上句押韵,朗朗上口,符合谚语简洁好记的特点。改动后,句子没有了这样的效果。)

16.“清明”、“谷雨”、“白露”等节气的名称,蕴涵着东方田园风景与中国古典诗歌般的美,请选择其中一个节气,模仿作者对“惊蛰”的解读,以合理的想象加以描绘。(3分)

答:____________________________________________

【解析】本题考查拓展能力。抓住作者对“惊蛰”的描述特点展开,描绘扣住季节特征,想象合理,语言通畅。

答案(示例):白露

微微透着些曦光的清晨,茫茫秋水泛着些许的寒意。一丛丛郁郁青青的芦苇凝着一层细细密密的白霜,摇曳在清寒的秋风里。

17.解释文中加点的词语。(2分)

(1)阡陌:_________ (2)向:_________

答案:(1)田间小路 (2)原先

18.把下面两句话翻译成现代汉语。(6分)

(1)初极狭,才通人。

译文:__________________________________________

(2)村中闻有此人,咸来问讯。

译文:__________________________________________

答案:(1)起初,洞口很狭窄,仅仅能容得下一个人通过。

(2)村里的人听说来了这么一个人,(就)都来打听消息。

19.南阳刘子骥“闻之,欣然规往”说明了什么 (5分)

答:_____________________________________________

【解析】理解此句要从文章整体角度把握,一是文后加上这样的叙述是为了更好地突出主题;再者,体会句子中表达的人物的心理。

答案:说明桃花源神奇美好,令其向往。

三、写作(50分)

20.阅读下面文字,按要求作文。

这里,跃动着鲜活的生命;这里,演绎着动人的故事;这里,展示着多彩的生活……

请以“在这里”为题,写一篇文章。

要求:(1)文体自选(诗歌除外),立意自定。

(2)记叙内容具体,有真情实感;议论有理有据;不得抄袭。

(3)不少于600字,书写规范,卷面整洁。

【写作提示】作为这样的材料命题作文,材料的选取较为宽泛,主题可自定。关键是如何使文章生动感人。一是材料要有新意,二是选取的角度要独特,三是无论写人写事,要真实,要有真情实感。

同课章节目录