第三单元秦汉时期统一多民族国家的建立和巩固单元测试(含答案)

文档属性

| 名称 | 第三单元秦汉时期统一多民族国家的建立和巩固单元测试(含答案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 4.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-11-01 21:05:33 | ||

图片预览

文档简介

第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固 自我综合测评

一、选择题(45分)

1.历史学家夏曾佑在《中国古代史》一书中说:“中国之教,得孔子而后立。中国之政,得秦皇而后行。中国之境,得汉武而后定。三者皆中国之所以为中国也。”其中“中国之政”主要指的是( )

A.分封制 B.君主专制中央集权制度 C.郡县制 D.行省制度

2.在历史学习中,历史地图往往隐含着大量的有效信息。从图中我们可以得到的准确信息是( )

①秦在地方上推行郡县制 ②秦长城西起陇西,东到辽东

一期间的都城为咸阳 ④秦统一后的疆域未达东部沿海地区

A.①② B.①③ C.②④ D.①④

3. 秦统一时,面临着“田畴异亩,车途异轨,律令异法,衣冠异制,言语异声,文字异形”的局面。这种局面 ( )

A.不利于维护和巩固大一统 B.有利于加强中央对地方的控制

C.有利于经济的交流与发展 D.反映了全面推行郡县制的影响

4. 《汉书·景帝纪》载:“汉兴,扫除烦苛,与民休息。至于孝文,加之以恭俭,孝景遵业,五六十载之间,至于移风易俗,黎民醇厚。周云成康,汉言文景,美矣!”材料说明 ( )

A.汉统治者吸取秦朝灭亡教训

B.汉初休养生息政策取得成效

C.“文景之治”是西汉最强盛时期

D.儒家治国思想正统地位确立

5. 《伤寒杂病论》记载了397个方案,113张药方,并提出了完整的组方原则。书中记载的方剂,大多疗效可靠,切合临床实际,一千多年来经历代医家的反复应用,屡试有效。这体现了《伤寒杂病论》( )

A.以极强的生命力影响后世 B.发展了“治未病”的思想C.为古代医学奠定理论基础 D.提出了辨证施治的方法

6..往西域去的使者“相望于道……远者八九岁,近者数岁而反。”往东来的商胡贩客“日款(IA.最早出现在东汉时期 B.促进了东西方经济

C.加剧了秦朝社会矛盾 D.反映了海上丝绸之路的盛况

7.美国人麦克·哈特在(影响人类历史进程的100位名人排行榜》中,将蔡伦排在第七位。蔡伦上榜并排在第七位的理由是( )

A. 总结了农、林、牧、副、渔等方面的生产技术,对农学发展影响

B.改进造纸工艺,为人们提供便利的书写材料,便利了典籍的流传

C.发明“麻沸散”,窗边“五禽戏”,为世界医学发展作出巨大贡献

D.创制了当时最先进的历法《大明历》

8.下列各项对如图反映的史实叙述不正确的是 ( )

A.中国历史上第一次农民大起义

B.陈胜、吴广是起义的领导人

C.农民纷纷响应,建立“张楚”政权

D.起义彻底推翻了残暴的秦朝统治

9.“秦王朝开创的大一统的国家伟业,完成了从地理空间到精神空间的整合与凝聚。”汉武帝为实现“精神空间的整合与凝聚”采取的措施是( )

A.焚书坑儒 B.削减侯国数量 C.推行郡县制 D.罢黜百家,独尊儒书

10.某校历史兴趣小组准备开展以“汉武帝大一统”为主题的探究活动。下列符合主题的有( )

①颁布“推恩令” ②修筑驰道,统一车轨③罢黜百家,尊崇儒术 ④盐铁专卖

A.①②③ B.②③④ C.①②④ D.①③④

11.司马迁的《史记》记述了从传说中的黄帝到汉武帝时的史事,记录了帝王将相的历史活动。可见《史记》的体例是( )

A.编年体通史 B. 纪传体断代史

C. 编年体断代史 D. 纪传体通史

12.佛教和道教都得到封建统治阶级的欢迎和支持,其共同原因是( )

A. 主张修身养性

B. 迎合了统治者追求长生不老的欲望

C. 属于外来宗教

D.有利于巩固统治

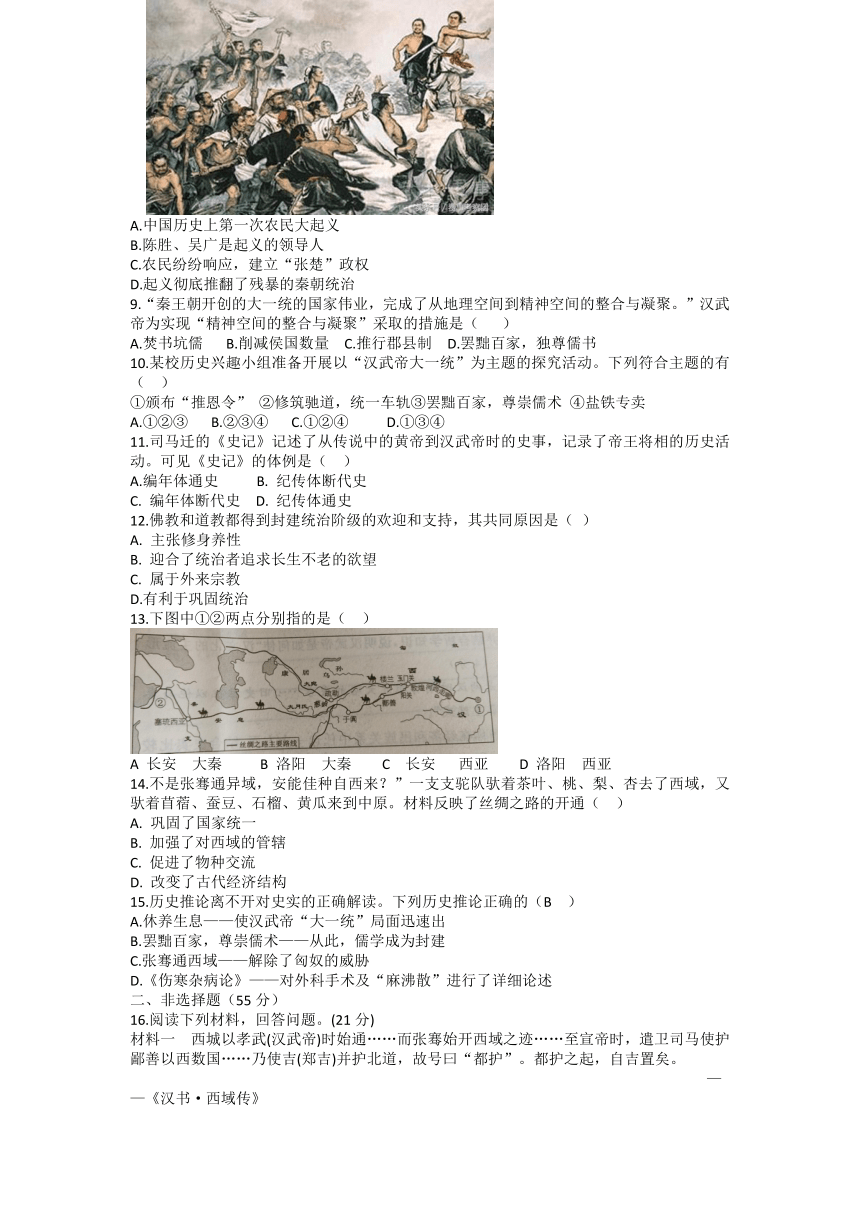

13.下图中①②两点分别指的是( )

A 长安 大秦 B 洛阳 大秦 C 长安 西亚 D 洛阳 西亚

14.不是张骞通异域,安能佳种自西来?”一支支驼队驮着茶叶、桃、梨、杏去了西域,又驮着苜蓿、蚕豆、石榴、黄瓜来到中原。材料反映了丝绸之路的开通( )

A. 巩固了国家统一

B. 加强了对西域的管辖

C. 促进了物种交流

D. 改变了古代经济结构

15.历史推论离不开对史实的正确解读。下列历史推论正确的(B )

A.休养生息——使汉武帝“大一统”局面迅速出

B.罢黜百家,尊崇儒术——从此,儒学成为封建

C.张骞通西域——解除了匈奴的威胁

D.《伤寒杂病论》——对外科手术及“麻沸散”进行了详细论述

二、非选择题(55分)

16.阅读下列材料,回答问题。(21分)

材料一 西城以孝武(汉武帝)时始通……而张骞始开西域之迹……至宣帝时,遣卫司马使护鄙善以西数国……乃使吉(郑吉)并护北道,故号曰“都护”。都护之起,自吉置矣。

——《汉书·西域传》

材料二 王莽篡位,贬易侯王。由是西域怨叛,与中国(指中原地区)遂绝,并复役属匈奴。匈奴敛税重刻,诸国不堪命。建武(东汉光武帝的年号)中,皆遗使求内属,愿请都护。

——《后汉书·西域传》

材料三 西域开通后……沿着这条道路,中国的丝织品以及冶铁、凿井、造纸等技术相继西传,西域的皮毛、汗血马、瓜果以及佛教、魔术、音乐、舞蹈、雕塑等也纷纷东来。

(1)材料一记载的是哪两个重大历史事件?这则材料反映出西汉与西域之间具有什么样的关系?(6分)

(2)材料二中,王莽篡位后,中原与西域之间的关系发生了什么变化?东汉明帝时是如何管理西域的?(6分)

(3)根据材料三,“这条道路”被后人称为什么?是在哪一时期开通的?起点及终点分别是哪里?根据材料三,概括指出“这条道路”在中外交流中的主要作用。(9分)

17.秦汉是我国历史上重要的发展时期,阅读材料,回答问题。(14分)

材料一 下图是一位教师讲授秦朝历史时的板书设计。

根据材料一,说明该板书反映的是什么制度?结合所学知识,指出这项制度中的哪一举措对后世影响最为深远。(4分)

材料二 这一措施既不用火烧,又不用活埋,却比活埋、火烧厉害十倍。他不像秦始皇那样,盲目地毁灭文化,而是利用权力把对专制统治者有利的文化抬举到一尊的地位,把于其不利的文化指为邪说而皆绝其道。这是汉武帝的高明之处。 ——摘自尚斌《中国儒学发展史》

(2)根据材料二,分别指出秦始皇“火烧”“活埋”与汉武帝“皆绝其道”“抬举到一尊”的措施,两者有何共同目的?(7分)

材料三 汉通西城,开辟“丝细之路”,使西北边陲加入了中国怀抱,加强了西域、中亚地区和中原的经济文化联系,使汉文化传到了西方,西方的文化也传到了中原;匈奴大部分的内徒和汉化,少部分羌人的归服和内徙,对形成多民族的国家有着重要的作用。

——摘自杨东晨《论秦汉王朝向西方开拓政策的成败与得失》

(3)材料三中西汉“使西北边陲加入了中国怀抱”的标志是什么?根据以上三则材料,归纳秦汉时期的历史发展特征。(4分)

18.阅读下列材料,回答问题。(16分)

材料一秦王贪婪暴虐,穷困万民,以适其欲也……劳罢者不得休息,饥寒者不得衣食,亡(逃跑)罪而死刑者无所告诉,人与之为怨,家与之为仇,天下坏也。(坏:大乱,人民起义) ——《汉书·贾山传》

(1)根据材料一,分析“天下坏也”的原因主要有哪些。(2分)

材料二 从汉高祖即位到汉景帝后元三年的62年间,西汉王朝实行的是中国古代堪称典范的轻徭薄赋政策,在此期间,农民的负担是最轻的。从文帝十三年起,又连续免除全国田赋长达11年,在这期间,农民来自农业税的负担没有了,这在封建社会是绝无仅有的。

(2)根据材料二,概括汉初统治者“与民休息”的主要举措。由此出现了哪一治世局面?(6分)

材料三 刘秀勤于政事,“每旦视朝,日昃乃罢,数引公卿郎将讲论经理,夜分乃寐”。在位期间,多次发布释放奴婢和禁止残害奴婢的诏书。为减少贫民卖身为奴婢,经常发救济粮,减少赋税徭役,兴修水利,发展农业生产。裁并郡县,精简官员。结果,裁并四百余县,官员十置其一。期间国势昌隆,社会安定,经济发展。

(3)材料三介绍了刘秀的哪些为政之策?他统治期间出现的盛世局面是什么?(5分)

综合上述帝王的所作所为及其不同的结局,我们能得到怎样的启示?(3分)

19.阅读下列材料,回答问题。(14分)

材料一北宋陈栖(yǒu)在《负暄野录》中说:“盖纸,旧亦有之,特蔡伦善造尔,非创也。”

材料二

图一 图二

材料三 鲁迅先生评价《史记》时曾说,它是“史家之绝唱,无韵之《离骚》”。

(1)材料一中,“旧亦有之”,“旧”指何时?(2分)

材料二中图一人物被称为“医圣”,他是谁?图二人物创编出什么来帮助人们强身健体?(4分)

(3)西汉时期,汉武帝在哪里兴办太学?东汉明帝时派谁出使西域?(4分)

鲁迅先生的话,肯定了这部巨著的什么价值?(4分)

答案解析:

1-5 BBABA 6-10 BBDDD 11-15 DDACB

16.(1)答:事件:张骞出使西域;设立西域都护。关系:西域归属西汉中央政权管辖。

(2)答:变化:西汉与西域中止关系。东汉明帝时派班超出使西域

(3)答:“这条道路”:丝绸之路。时期:西汉。起点:长安;终点:大秦。主要作用:它是古代东西方往来的大动脉,对于中国同其他国家和地区的贸易与文化交流,起到了极大的促进作用。

17.(1)答:制度:专制主义中央集权制度;地方上实行郡县制。

(2)答:措施:秦始皇实行焚书坑儒;汉武帝实行“罢黜百家,独尊儒术”。共同目的:都是为加强思想控制,巩固中央集权制度。

(3)答:西域都护的设置。历史发展特征:统一多民族国家的建立和初步发展。

18.(1)答:严刑峻法、滥用民力、专制暴虐。

(2)答:主要举措:轻徭薄赋。治世局面:“文景之治”。

(3)答:答:为政之策:释放奴婢;减少赋税徭役;兴修水利;发展农业生产;裁并郡县;精简官员。盛世局面:光武中兴。

(4)答:统治者要爱惜人民,实行仁政,才能长治久安。

19.(1)答:西汉时期。

(2)答:张仲景;“五禽戏”。

(3)答:长安;班超。

(4)答:史学价值和文学价值。

一、选择题(45分)

1.历史学家夏曾佑在《中国古代史》一书中说:“中国之教,得孔子而后立。中国之政,得秦皇而后行。中国之境,得汉武而后定。三者皆中国之所以为中国也。”其中“中国之政”主要指的是( )

A.分封制 B.君主专制中央集权制度 C.郡县制 D.行省制度

2.在历史学习中,历史地图往往隐含着大量的有效信息。从图中我们可以得到的准确信息是( )

①秦在地方上推行郡县制 ②秦长城西起陇西,东到辽东

一期间的都城为咸阳 ④秦统一后的疆域未达东部沿海地区

A.①② B.①③ C.②④ D.①④

3. 秦统一时,面临着“田畴异亩,车途异轨,律令异法,衣冠异制,言语异声,文字异形”的局面。这种局面 ( )

A.不利于维护和巩固大一统 B.有利于加强中央对地方的控制

C.有利于经济的交流与发展 D.反映了全面推行郡县制的影响

4. 《汉书·景帝纪》载:“汉兴,扫除烦苛,与民休息。至于孝文,加之以恭俭,孝景遵业,五六十载之间,至于移风易俗,黎民醇厚。周云成康,汉言文景,美矣!”材料说明 ( )

A.汉统治者吸取秦朝灭亡教训

B.汉初休养生息政策取得成效

C.“文景之治”是西汉最强盛时期

D.儒家治国思想正统地位确立

5. 《伤寒杂病论》记载了397个方案,113张药方,并提出了完整的组方原则。书中记载的方剂,大多疗效可靠,切合临床实际,一千多年来经历代医家的反复应用,屡试有效。这体现了《伤寒杂病论》( )

A.以极强的生命力影响后世 B.发展了“治未病”的思想C.为古代医学奠定理论基础 D.提出了辨证施治的方法

6..往西域去的使者“相望于道……远者八九岁,近者数岁而反。”往东来的商胡贩客“日款(I

C.加剧了秦朝社会矛盾 D.反映了海上丝绸之路的盛况

7.美国人麦克·哈特在(影响人类历史进程的100位名人排行榜》中,将蔡伦排在第七位。蔡伦上榜并排在第七位的理由是( )

A. 总结了农、林、牧、副、渔等方面的生产技术,对农学发展影响

B.改进造纸工艺,为人们提供便利的书写材料,便利了典籍的流传

C.发明“麻沸散”,窗边“五禽戏”,为世界医学发展作出巨大贡献

D.创制了当时最先进的历法《大明历》

8.下列各项对如图反映的史实叙述不正确的是 ( )

A.中国历史上第一次农民大起义

B.陈胜、吴广是起义的领导人

C.农民纷纷响应,建立“张楚”政权

D.起义彻底推翻了残暴的秦朝统治

9.“秦王朝开创的大一统的国家伟业,完成了从地理空间到精神空间的整合与凝聚。”汉武帝为实现“精神空间的整合与凝聚”采取的措施是( )

A.焚书坑儒 B.削减侯国数量 C.推行郡县制 D.罢黜百家,独尊儒书

10.某校历史兴趣小组准备开展以“汉武帝大一统”为主题的探究活动。下列符合主题的有( )

①颁布“推恩令” ②修筑驰道,统一车轨③罢黜百家,尊崇儒术 ④盐铁专卖

A.①②③ B.②③④ C.①②④ D.①③④

11.司马迁的《史记》记述了从传说中的黄帝到汉武帝时的史事,记录了帝王将相的历史活动。可见《史记》的体例是( )

A.编年体通史 B. 纪传体断代史

C. 编年体断代史 D. 纪传体通史

12.佛教和道教都得到封建统治阶级的欢迎和支持,其共同原因是( )

A. 主张修身养性

B. 迎合了统治者追求长生不老的欲望

C. 属于外来宗教

D.有利于巩固统治

13.下图中①②两点分别指的是( )

A 长安 大秦 B 洛阳 大秦 C 长安 西亚 D 洛阳 西亚

14.不是张骞通异域,安能佳种自西来?”一支支驼队驮着茶叶、桃、梨、杏去了西域,又驮着苜蓿、蚕豆、石榴、黄瓜来到中原。材料反映了丝绸之路的开通( )

A. 巩固了国家统一

B. 加强了对西域的管辖

C. 促进了物种交流

D. 改变了古代经济结构

15.历史推论离不开对史实的正确解读。下列历史推论正确的(B )

A.休养生息——使汉武帝“大一统”局面迅速出

B.罢黜百家,尊崇儒术——从此,儒学成为封建

C.张骞通西域——解除了匈奴的威胁

D.《伤寒杂病论》——对外科手术及“麻沸散”进行了详细论述

二、非选择题(55分)

16.阅读下列材料,回答问题。(21分)

材料一 西城以孝武(汉武帝)时始通……而张骞始开西域之迹……至宣帝时,遣卫司马使护鄙善以西数国……乃使吉(郑吉)并护北道,故号曰“都护”。都护之起,自吉置矣。

——《汉书·西域传》

材料二 王莽篡位,贬易侯王。由是西域怨叛,与中国(指中原地区)遂绝,并复役属匈奴。匈奴敛税重刻,诸国不堪命。建武(东汉光武帝的年号)中,皆遗使求内属,愿请都护。

——《后汉书·西域传》

材料三 西域开通后……沿着这条道路,中国的丝织品以及冶铁、凿井、造纸等技术相继西传,西域的皮毛、汗血马、瓜果以及佛教、魔术、音乐、舞蹈、雕塑等也纷纷东来。

(1)材料一记载的是哪两个重大历史事件?这则材料反映出西汉与西域之间具有什么样的关系?(6分)

(2)材料二中,王莽篡位后,中原与西域之间的关系发生了什么变化?东汉明帝时是如何管理西域的?(6分)

(3)根据材料三,“这条道路”被后人称为什么?是在哪一时期开通的?起点及终点分别是哪里?根据材料三,概括指出“这条道路”在中外交流中的主要作用。(9分)

17.秦汉是我国历史上重要的发展时期,阅读材料,回答问题。(14分)

材料一 下图是一位教师讲授秦朝历史时的板书设计。

根据材料一,说明该板书反映的是什么制度?结合所学知识,指出这项制度中的哪一举措对后世影响最为深远。(4分)

材料二 这一措施既不用火烧,又不用活埋,却比活埋、火烧厉害十倍。他不像秦始皇那样,盲目地毁灭文化,而是利用权力把对专制统治者有利的文化抬举到一尊的地位,把于其不利的文化指为邪说而皆绝其道。这是汉武帝的高明之处。 ——摘自尚斌《中国儒学发展史》

(2)根据材料二,分别指出秦始皇“火烧”“活埋”与汉武帝“皆绝其道”“抬举到一尊”的措施,两者有何共同目的?(7分)

材料三 汉通西城,开辟“丝细之路”,使西北边陲加入了中国怀抱,加强了西域、中亚地区和中原的经济文化联系,使汉文化传到了西方,西方的文化也传到了中原;匈奴大部分的内徒和汉化,少部分羌人的归服和内徙,对形成多民族的国家有着重要的作用。

——摘自杨东晨《论秦汉王朝向西方开拓政策的成败与得失》

(3)材料三中西汉“使西北边陲加入了中国怀抱”的标志是什么?根据以上三则材料,归纳秦汉时期的历史发展特征。(4分)

18.阅读下列材料,回答问题。(16分)

材料一秦王贪婪暴虐,穷困万民,以适其欲也……劳罢者不得休息,饥寒者不得衣食,亡(逃跑)罪而死刑者无所告诉,人与之为怨,家与之为仇,天下坏也。(坏:大乱,人民起义) ——《汉书·贾山传》

(1)根据材料一,分析“天下坏也”的原因主要有哪些。(2分)

材料二 从汉高祖即位到汉景帝后元三年的62年间,西汉王朝实行的是中国古代堪称典范的轻徭薄赋政策,在此期间,农民的负担是最轻的。从文帝十三年起,又连续免除全国田赋长达11年,在这期间,农民来自农业税的负担没有了,这在封建社会是绝无仅有的。

(2)根据材料二,概括汉初统治者“与民休息”的主要举措。由此出现了哪一治世局面?(6分)

材料三 刘秀勤于政事,“每旦视朝,日昃乃罢,数引公卿郎将讲论经理,夜分乃寐”。在位期间,多次发布释放奴婢和禁止残害奴婢的诏书。为减少贫民卖身为奴婢,经常发救济粮,减少赋税徭役,兴修水利,发展农业生产。裁并郡县,精简官员。结果,裁并四百余县,官员十置其一。期间国势昌隆,社会安定,经济发展。

(3)材料三介绍了刘秀的哪些为政之策?他统治期间出现的盛世局面是什么?(5分)

综合上述帝王的所作所为及其不同的结局,我们能得到怎样的启示?(3分)

19.阅读下列材料,回答问题。(14分)

材料一北宋陈栖(yǒu)在《负暄野录》中说:“盖纸,旧亦有之,特蔡伦善造尔,非创也。”

材料二

图一 图二

材料三 鲁迅先生评价《史记》时曾说,它是“史家之绝唱,无韵之《离骚》”。

(1)材料一中,“旧亦有之”,“旧”指何时?(2分)

材料二中图一人物被称为“医圣”,他是谁?图二人物创编出什么来帮助人们强身健体?(4分)

(3)西汉时期,汉武帝在哪里兴办太学?东汉明帝时派谁出使西域?(4分)

鲁迅先生的话,肯定了这部巨著的什么价值?(4分)

答案解析:

1-5 BBABA 6-10 BBDDD 11-15 DDACB

16.(1)答:事件:张骞出使西域;设立西域都护。关系:西域归属西汉中央政权管辖。

(2)答:变化:西汉与西域中止关系。东汉明帝时派班超出使西域

(3)答:“这条道路”:丝绸之路。时期:西汉。起点:长安;终点:大秦。主要作用:它是古代东西方往来的大动脉,对于中国同其他国家和地区的贸易与文化交流,起到了极大的促进作用。

17.(1)答:制度:专制主义中央集权制度;地方上实行郡县制。

(2)答:措施:秦始皇实行焚书坑儒;汉武帝实行“罢黜百家,独尊儒术”。共同目的:都是为加强思想控制,巩固中央集权制度。

(3)答:西域都护的设置。历史发展特征:统一多民族国家的建立和初步发展。

18.(1)答:严刑峻法、滥用民力、专制暴虐。

(2)答:主要举措:轻徭薄赋。治世局面:“文景之治”。

(3)答:答:为政之策:释放奴婢;减少赋税徭役;兴修水利;发展农业生产;裁并郡县;精简官员。盛世局面:光武中兴。

(4)答:统治者要爱惜人民,实行仁政,才能长治久安。

19.(1)答:西汉时期。

(2)答:张仲景;“五禽戏”。

(3)答:长安;班超。

(4)答:史学价值和文学价值。

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史