《陈情表》课件

图片预览

文档简介

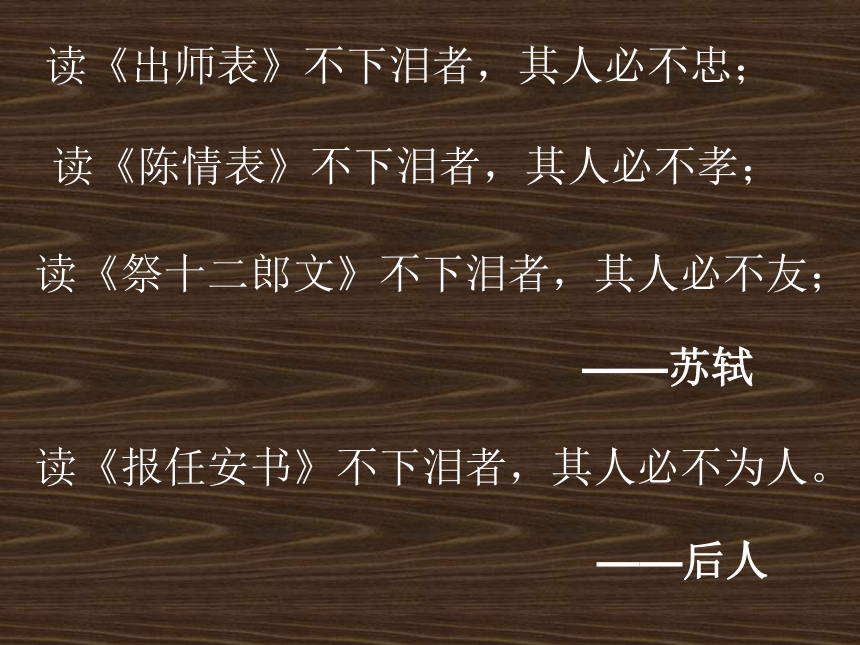

课件57张PPT。读《出师表》不下泪者,其人必不忠;

读《陈情表》不下泪者,其人必不孝;

读《祭十二郎文》不下泪者,其人必不友;

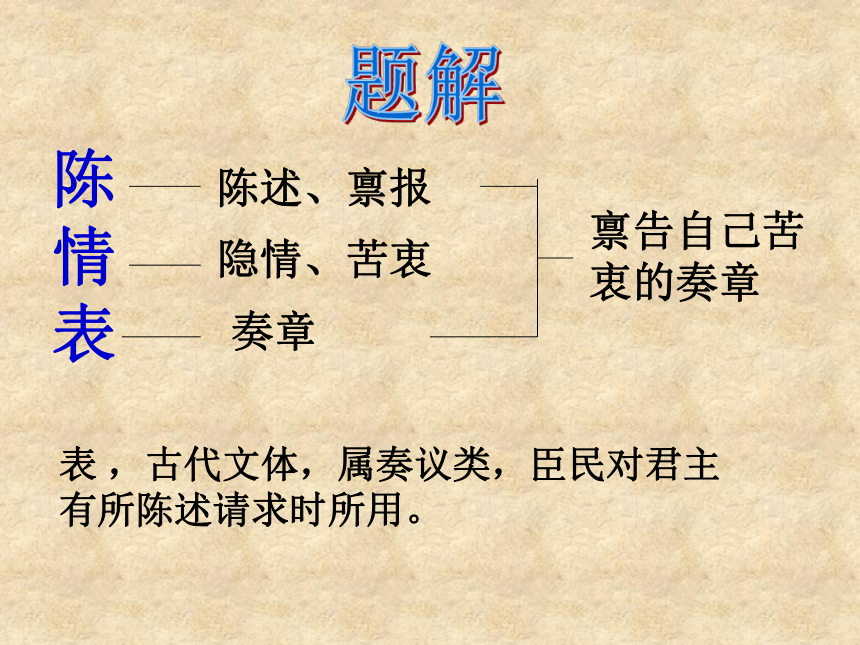

——苏轼读《报任安书》不下泪者,其人必不为人。——后人 陈 情 表陈情表陈述、禀报隐情、苦衷奏章禀告自己苦衷的奏章表 ,古代文体,属奏议类,臣民对君主有所陈述请求时所用。

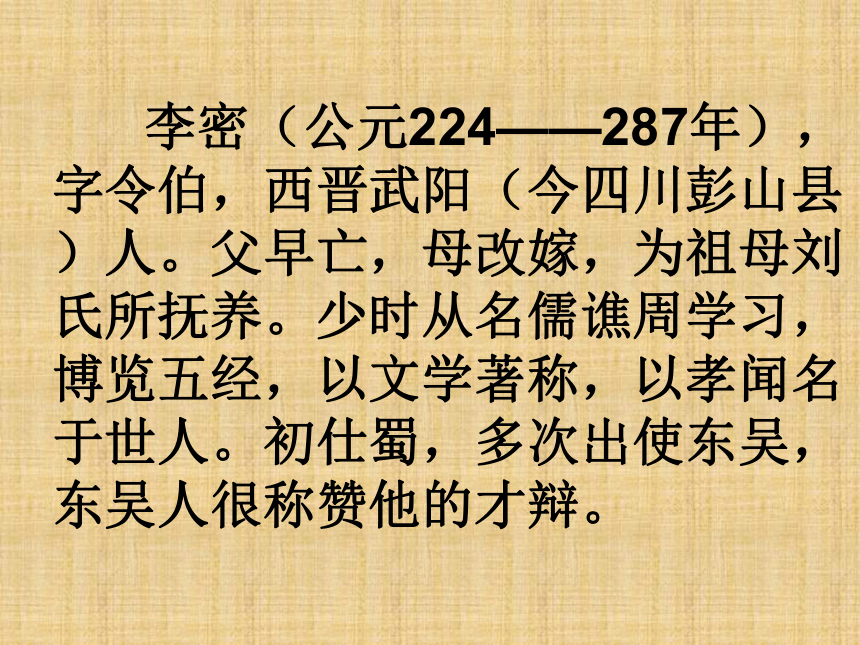

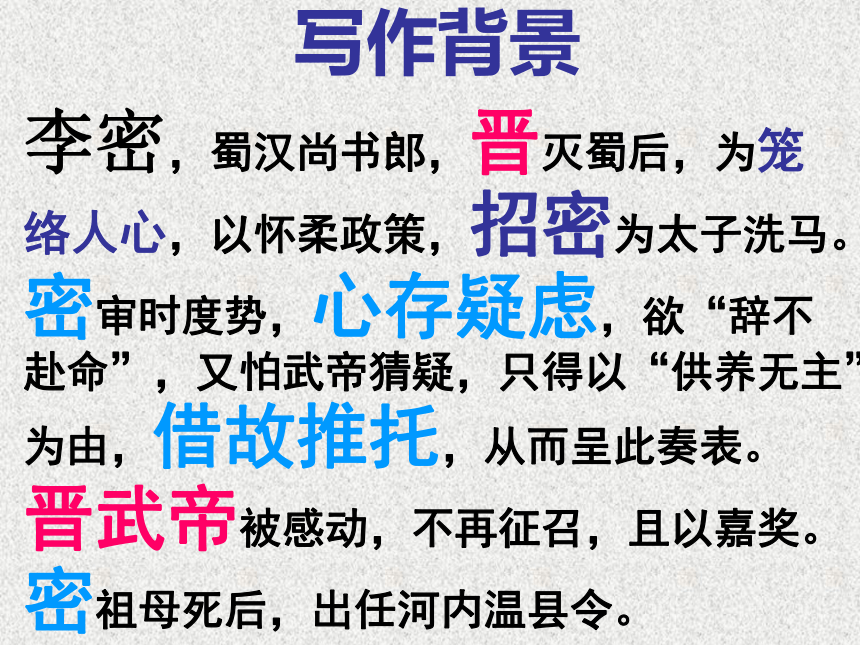

题解 李密(公元224——287年),字令伯,西晋武阳(今四川彭山县)人。父早亡,母改嫁,为祖母刘氏所抚养。少时从名儒谯周学习,博览五经,以文学著称,以孝闻名于世人。初仕蜀,多次出使东吴,东吴人很称赞他的才辩。 写作背景

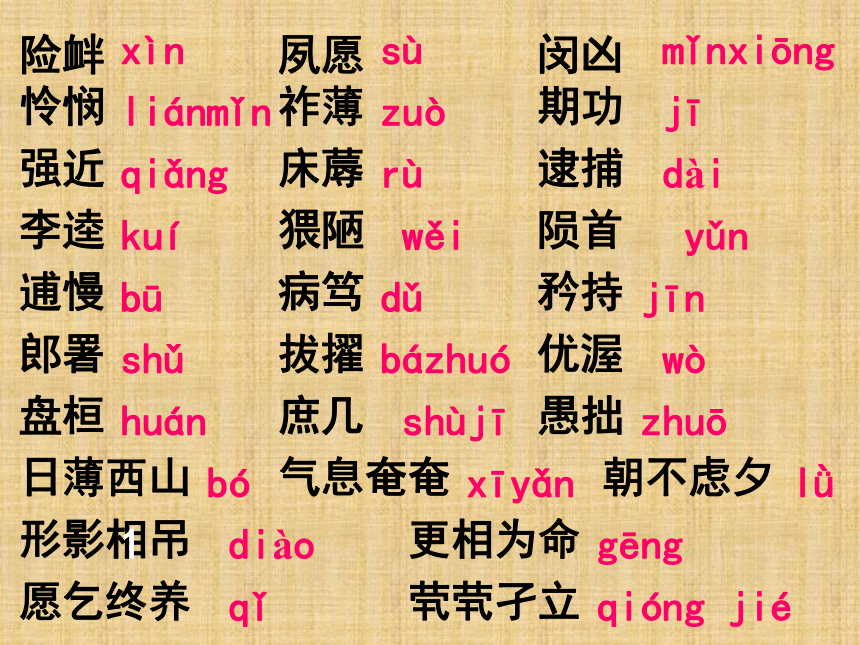

李密,蜀汉尚书郎,晋灭蜀后,为笼络人心,以怀柔政策,招密为太子洗马。密审时度势,心存疑虑,欲“辞不赴命”,又怕武帝猜疑,只得以“供养无主”为由,借故推托,从而呈此奏表。晋武帝被感动,不再征召,且以嘉奖。密祖母死后,出任河内温县令。听录音险衅 夙愿 闵凶 怜悯 祚薄 期功

强近 床蓐 逮捕

李逵 猥陋 陨首

逋慢 病笃 矜持

郎署 拔擢 优渥

盘桓 庶几 愚拙

日薄西山 气息奄奄 朝不虑夕

形影相吊 更相为命

愿乞终养 茕茕孑立 xìn sù mǐnxiōng liánmǐn zuò jī qiǎng rù dài kuí wěi yǔn bū dǔ jīn

shǔ bázhuó wò huán shùjī zhuō

bó xīyǎn lǜ 1 diào gēng

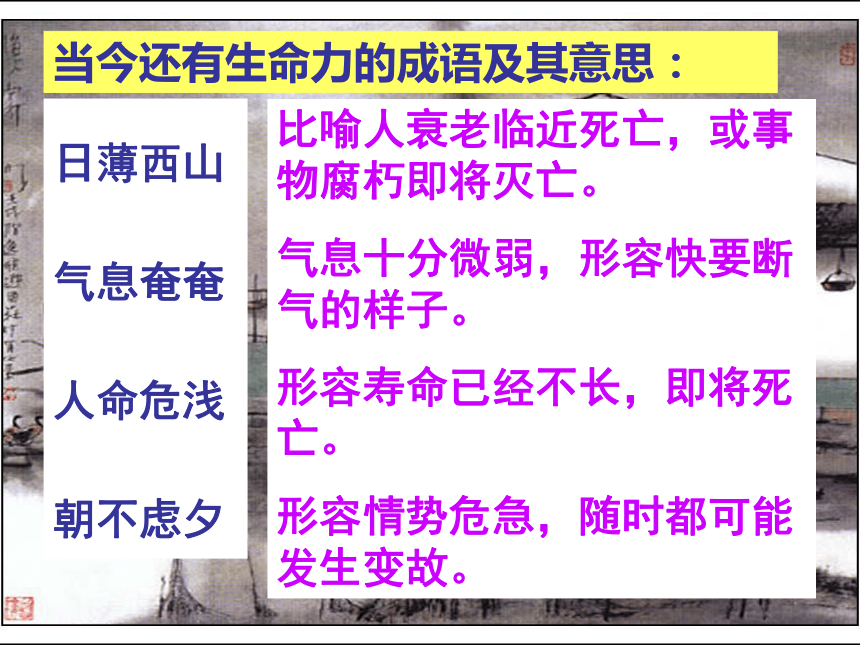

qǐ qióng jié 当今还有生命力的成语及其意思:日薄西山

气息奄奄

人命危浅

朝不虑夕比喻人衰老临近死亡,或事物腐朽即将灭亡。

气息十分微弱,形容快要断气的样子。

形容寿命已经不长,即将死亡。

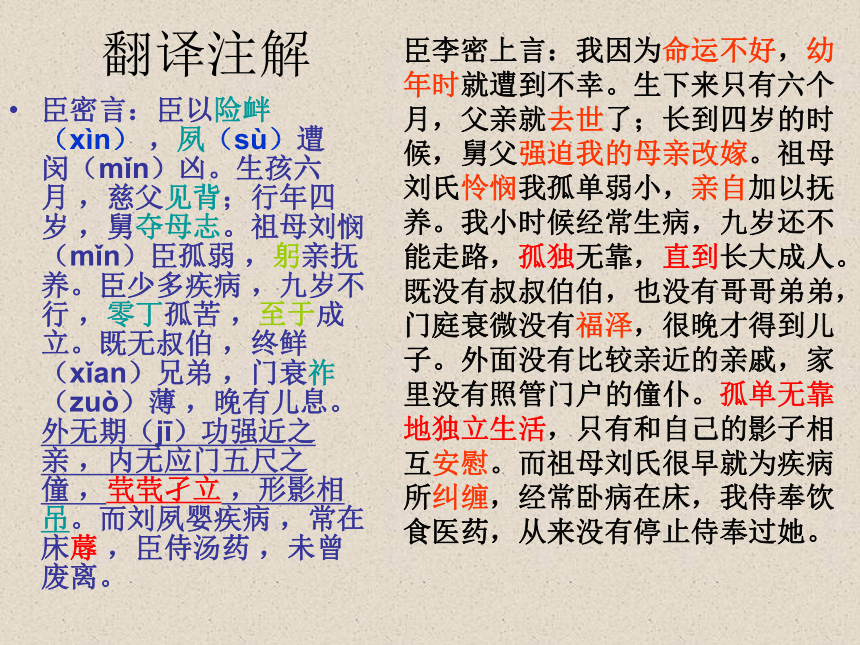

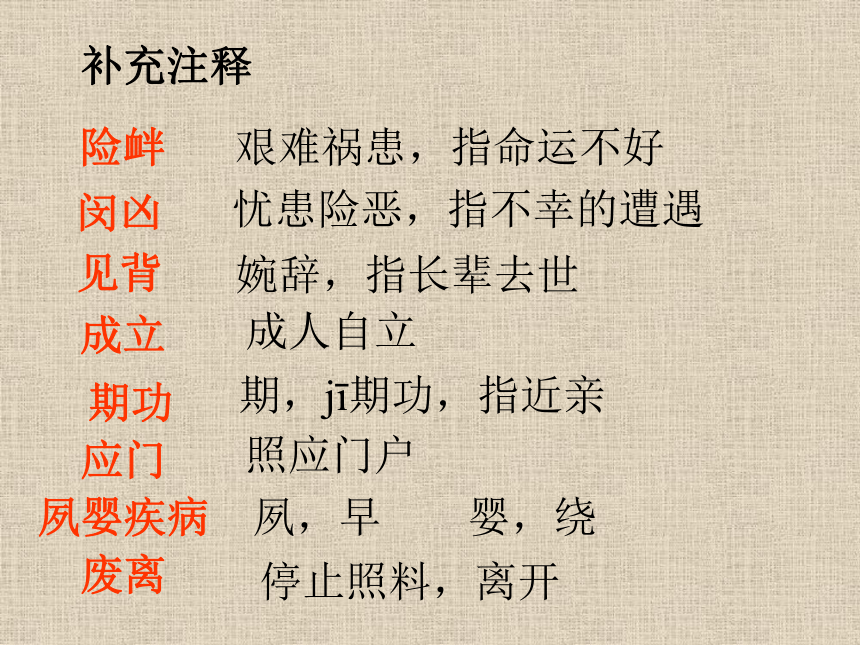

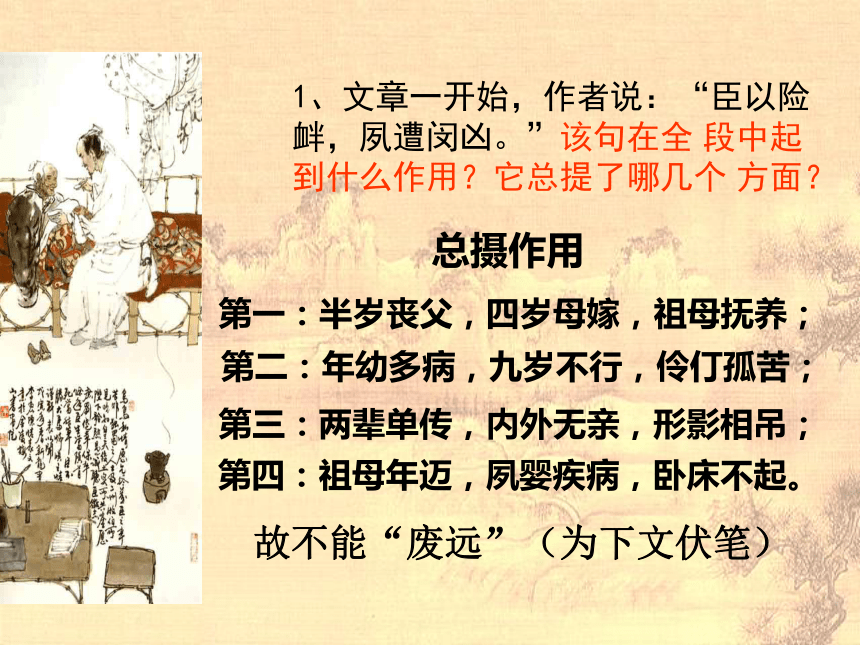

形容情势危急,随时都可能发生变故。研读赏析研习第1段研习第2段研习第3段研习第4段讨论翻译注解臣密言:臣以险衅(xìn) ,夙(sù)遭 闵(mǐn)凶。生孩六月 ,慈父见背;行年四岁 ,舅夺母志。祖母刘悯(mǐn)臣孤弱 ,躬亲抚养。臣少多疾病 ,九岁不行 ,零丁孤苦 ,至于成立。既无叔伯 ,终鲜(xǐan)兄弟 ,门衰祚(zuò)薄 ,晚有儿息。外无期(jī)功强近之亲 ,内无应门五尺之僮 ,茕茕孑立 ,形影相吊。而刘夙婴疾病 ,常在床蓐 ,臣侍汤药 ,未曾废离。 臣李密上言:我因为命运不好,幼年时就遭到不幸。生下来只有六个月,父亲就去世了;长到四岁的时候,舅父强迫我的母亲改嫁。祖母刘氏怜悯我孤单弱小,亲自加以抚养。我小时候经常生病,九岁还不能走路,孤独无靠,直到长大成人。既没有叔叔伯伯,也没有哥哥弟弟,门庭衰微没有福泽,很晚才得到儿子。外面没有比较亲近的亲戚,家里没有照管门户的僮仆。孤单无靠地独立生活,只有和自己的影子相互安慰。而祖母刘氏很早就为疾病所纠缠,经常卧病在床,我侍奉饮食医药,从来没有停止侍奉过她。险衅艰难祸患,指命运不好闵凶忧患险恶,指不幸的遭遇见背婉辞,指长辈去世成立成人自立废离停止照料,离开期功期,jī期功,指近亲应门照应门户夙婴疾病夙,早 婴,绕补充注释1、文章一开始,作者说:“臣以险衅,夙遭闵凶。”该句在全?段中起到什么作用?它总提了哪几个?方面? 总摄作用第一:半岁丧父,四岁母嫁,祖母抚养;?第二:年幼多病,九岁不行,伶仃孤苦;第三:两辈单传,内外无亲,形影相吊;第四:祖母年迈,夙婴疾病,卧床不起。故不能“废远”(为下文伏笔)2、围绕“闵凶”,作者的叙述角度、层次是怎样的?语言特点及作用是什么?纵的方面:(生孩六月——至于成立)六月:慈父见背四岁:舅夺母志少:多疾病九岁:不行品析:父死母嫁,写“躬亲抚养”的原因;多病不行,写“躬亲抚养”的不易。表现了“躬亲抚养”的艰难、辛酸与劳苦,为下文“臣无祖母,无以至今日”张本。横的方面:(外、内)既无——伯叔终鲜——兄弟晚有——儿息外无——期功强近之亲内无——应门五尺之僮品析:强调“无(鲜)”字,“儿息”虽有却“晚”,可见“门衰祚薄”,祖孙相依为命。“无”“鲜”等写出了人丁不旺、两代孤传的特殊关系。以白描手法见情感的朴素、真挚。3、哪些语句可见祖孙的相依为命?哪些词语直接写其凄苦?相依为命:零丁孤苦——靠祖母之悯惜、抚养(照应“臣无祖母无以至今日”)夙婴疾病——靠孙子侍汤药(照应“祖母无臣,无以终余年”)凄苦:零丁孤苦、茕茕孓立、形影相吊等词语生动地表现其孤苦之情状,令人读而生悲。 逮奉圣朝 ,沐浴清化。前太守臣逵察臣孝廉,后刺史臣荣举臣秀才。臣以供养无主 ,辞不赴命。诏书特下 ,拜臣郎中 ,寻蒙国恩 ,除臣洗马。猥(wèi)以微贱 ,当侍东宫 ,非臣陨首所能上报。臣具以表闻 ,辞不就职。诏书切峻 ,责臣逋慢。郡县逼迫 ,催臣上道;州司临门 ,急于星火。臣欲奉诏奔驰 ,则刘病日笃 ;欲苟顺私情 ,则告诉不许:臣之进退 ,实为狼狈。到了晋朝建立,我沐浴在清明政治的教化之中。前些时候太守逵推举我为孝廉,后来刺史荣又推举我为秀才。我因为没有人能照料祖母,就辞谢掉了,没有遵命。朝廷又特地颁下诏书,任命我为郎中,不久又受国家恩命,任命我为洗马。以我这样卑微低贱的人去侍奉太子,这实在不是我杀身捐躯所能够报答朝廷的。我将以上苦衷上表报告,加以辞谢不去就职。但是诏书急切严峻,责备我回避怠慢;郡县长官催促我立刻上路;州官登门督促,比星火还要急。我很想奉命为国奔走效力,但是祖母刘氏的疾病却一天比一天严重,想姑且迁就自己的私情,但是报告申诉又得不到准许。我现在是进退两难,处境狼狈不堪。狼狈不同于现代汉语的意思

形容进退两难的情状逋慢逃避轻慢逮到了这里指蒙受清化清明的教化沐浴陨首头落地切峻急切严厉补充注释实词察/举:

辞 A 臣以供养无主,辞不赴命

B 撰长书以为贽,辞甚畅达

C 君子疾夫舍日曰欲之而必为之辞

D 朝辞白帝彩云间

拜/除:

笃:考察和推举辞谢言辞作托辞辞别授与官职(病)重虚词于 A 州司临门,急于星火

B 力足以至焉,于人为可讥,而在己为有悔

C 不拘于时,学于余

D 于其身也,则耻师焉,惑矣

比在被动标志 向对于文言现象古今异义 非臣陨首所能上报

臣欲奉诏奔驰,则刘病日笃

欲苟顺私情,则告诉不许

臣以供养无主

诏书特下,拜臣郎中

郡县逼迫,催臣上道

臣欲奉诏奔驰,则刘 病日笃

臣具以表闻

词类活用报答奔赴向上诉说没人担任名词作动词下达名词作动词走上名词作状语一天天动词使动用法使上闻文中哪些地方可以体现新晋对蜀汉旧臣李密的起用?李密又是如何应对的? 晋对李 ? 陈情? 李对晋? 察臣孝廉? 举臣秀才 供养无主 辞不赴命 拜臣郎中

除臣洗马具以表闻辞不就职责臣逋慢

催臣上道

告诉不许

刘病日笃进退两难★从本段中我们看到的是李密的态度坚决呢,

还是他的哀婉陈情? 词意凄恻婉转,恭谨虔诚,外表象是俯首乞怜,令人同情。实质是态度坚决,还是不去应征。?★作者怎样巧妙推脱任职? 一方面感激朝廷知遇之恩,一方面又提出自己的苦处,即有因病卧床不起的祖母,博得武帝的同情。以情动人 伏惟圣朝以孝治天下 ,凡在故老 ,犹蒙矜育 ,况臣孤苦 ,特为尤甚。且臣少仕伪朝 ,历职郎署 ,本图宦达 ,不矜名节。今臣亡国贱俘 ,至微至陋 ,过蒙拔擢 ,宠命优渥(wò) ,岂敢盘桓(huán) ,有所希冀(jì)!但以刘日薄西山 ,气息奄奄 ,人命危浅 ,朝不虑夕。臣无祖母 ,无以至今日 ;祖母无臣 ,无以终余年 。母、孙二人 ,更相为命 ,是以区区不能废远。 俯伏而想圣朝是用孝道来治理天下的,凡是故旧老人,尚且受到怜惜抚育,何况我的孤苦尤其严重呢。再说我年轻的时候曾经做过蜀汉的郎官,本来希望能够得到更为显达的官职,并不以 清高自夸。我现在是卑贱的亡国之俘,实在微不足道,受到过分的提拔,而且恩命十分优厚,怎敢徘徊观望而有什么另外的企求呢!只因为祖母刘氏已是象太阳迫近西山的人,气息微弱,生命不可能维持太长的时间,已经处于朝不保夕的境地。我如果没有祖母抚养,就不可能活到今天,如果祖母没有我的照顾,也不能够安度她的晚年,我们祖孙二人,相依为命,正是由于这种出自内心的感情使我不能弃养而远离。 恩命优厚犹豫不决的样子。乌鸟私情乌鸟反哺之情,比喻人的孝心薄,迫近。喻指人的寿命即将终了。宠命优渥盘桓日薄西山伏惟俯伏思量。伏,俯伏。惟,想。补充注释一词多义矜 犹蒙矜育

不矜名节怜惜自夸 以 伏惟圣朝以孝治天下

思厥先祖父,暴霜露、斩荆棘,以有尺寸

余以乾隆三十五年

是以区区不能废远用,凭借才在古今异义希冀

区区成语日薄西山

气息奄奄

朝不虑夕因至 至微至陋

无以至今日极 最到文言现象希望、企图。这里指非分的愿望。拳拳。形容自己的私情。?李密最担心晋武帝怀疑他哪一点?

他是怎么为自己辩解的? 矜守名节 本图宦达→至微至陋→过蒙拔擢→岂敢盘桓?本段文势有三转,表示转换的字眼是什么?

文意的重点落在哪里? 伏惟、且、但 区区不能废远?“是以区区不能废远”中“是”指代上文

的什么内容? 指代“但以刘日薄西山……更相为命”?提示:

三层,分别以“伏惟”“且”“但”来转换文意。A、抓住晋“以孝治天下”的大理,解释自己应得到同情。B、自陈宦历,称颂君恩,表明辞职与“名节”无关,以求皇帝谅解。C、正面陈述刘之现状,是“不能废远”的惟一原因。 臣密今年四十有四 ,祖母刘今年九十有六 ,是臣尽节于陛下之日长 ,报刘之日短也。乌鸟私情 ,愿乞终养。臣之辛苦 ,非独蜀之人士及二州牧伯所见明知 ,皇天后土实所共鉴 ,愿陛下矜悯愚诚 ,听臣微志 ,庶刘侥幸 ,保卒余年。臣生当陨首 ,死当结草。臣不胜犬马怖惧之情 ,谨拜表以闻。 我今年四十四岁,祖母刘氏今年九十六岁,因此我效忠于陛下的日子还很长,而报答祖母刘氏的日子已很短了。我怀着象乌鸦反哺一样的私情,希望能够准许我对祖母养老送终的请求。我的辛酸苦楚,不只有蜀地的人和益州、梁州的长官亲眼目睹,连天地神明也都能察看到的,祈望陛下能怜惜我愚昧至诚的心意,准许我这点微小的愿望,或许能够使祖母刘氏侥幸保全她的余年。我活着愿意献出生命,死后愿意结草来报答陛下的恩惠。我怀着象牛马一样不胜恐惧的心情,谨此上表禀告使您知晓。

1、本段中哪句话是表文主旨? 2、贯空全段的是哪两个词?“愿乞终养”“尽节”“报养”——忠孝两顺尽节之日长——忠报养之日短——孝沐浴清化察举拜除薄奄危生当死当愚诚微志真挚感人不能废远以理喻人由本段可见全文感情真挚、悲恻动人,原因是什么?事之实:是臣尽节于陛下之日长,报养刘之日短也。言之切:愿乞、愿矝悯、听臣微言、明知、共鉴。心之诚:生当陨首,死当结草 文章简洁生动、真挚朴实。写自己的遭遇和对祖母,如倾吐肺腑,没有一点藻饰、做作或夸张,于朴实中见至真、至美、至善。语言形式,骈散交用,多用四字短语表情达意。思路清晰,语言机智得体,内涵丰富,惟多读方能体会。课堂小结陈以往之情陈现今之情陈日后之情臣以险衅,夙遭闵凶愿乞终养,死当结草进退狼狈,不能废远陈情表李密简洁朴实动之以情晓之以理示之以忠孝孝感动天 上古时期五帝之一的舜,是瞽瞍的儿子。从小就很孝顺父母。他父亲是个老实厚道的农夫。舜的母亲因家境贫困,常对他父亲出言不逊、横加指责。舜有个弟弟叫象,也常对父亲傲慢不恭敬。只有舜始终如一,不怨天尤人,对父母恭顺如常,对弟弟加倍关心、照顾,引导其改过自新。此超常之大孝心,感动上天。当舜在山下耕田时有神象相助;又有神鸟帮忙锄去荒草。戏彩娱亲 老莱子,春秋时楚国人。生性至孝,家境贫苦,生

活艰难。为了孝敬双亲,七十岁的他,不说自己老,常

穿五色彩衣,学做孩子游戏。有时担水进屋,诈跌在地,学孩子哭,千方百计逗二老心里喜欢,开中而笑。他的

孝行感动了楚王,亲往请其出山辅政,老莱子面对高官

厚爵,毫不动心,婉言谢绝了楚王的聘请,陪双亲终老

山野。

鹿乳奉亲 郯子,春秋时郯国国君。生性至孝,父母年老都患眼疾,很想吃鹿乳。郯子听说鹿乳可以治好双亲的眼疾,便披着鹿皮,去深山混入鹿群之中,取鹿乳供亲。猎人误认其为鹿,正要射他,他赶紧大叫,并将实情相告,猎人敬其孝心,以鹿乳相赠,并护送郯子出山。而国君孝顺的故事也成了千古佳话流传至今。为亲负米 仲由,字子路,春秋鲁国人,孔子弟子。生性至孝,家境贫寒,常以野菜为食。仲由为孝敬父母,常从百里之外背米回来供养父母。仲由父母去世后,他随孔子周游列国时,在楚国面对美味佳肴,回忆起昔日生活之苦,更加思念其父母。后来仲由在鲁国、卫国做官,成了千古闻名的孝子。

啮指痛心 曾参,姓曾名参,字子兴,又称曾子,鲁国武城(今山东费县)人。孔子子弟。著有《大学》一书。儒家代表人物之一。对母孝顺。传说,有一天,他进入深山砍柴,家中来了客人,母亲急盼儿归,便咬了咬自己的手指,此时曾参忽感心痛,知是慈母呼唤,急忙背柴回家。真是母子连心。 芦衣顺母 闵损,字子骞春秋鲁国人,孔子子弟。生性至孝,自幼丧母,后母对两个亲生儿子用棉花做衣服,对他却用芦花。一次,他为父亲驾车,体寒手抖,车险些失控,父亲恕而鞭打他,芦花飞出,才发觉后母虐待他。父亲决定休掉后母,闵损却哭泣着劝阻说:“娘在只孩儿一人受冻,娘走了三个孩子衣单。”后娘知道后深受感动,从此待他如亲生儿子一样,一家和睦。

亲尝汤药 汉文帝刘恒,汉高祖第三个儿子。生母薄太后患病三年,汉文帝处理完政务后,经常陪伴在太后的病床边,目不交睫,衣不解带。母亲服用的汤药,恐怕失调,非亲口尝过后再让母亲服用。仁孝之名闻于天下。

刻木事亲 丁兰,东汉河(今河南武陟西南)人。幼年丧父母,未得奉养。长大后,看养别人父母健在有家庭,享受着天伦之乐,内心非常痛苦,他昼思夜想,深切怀念父母的养育之恩。作为一种寄托,也为了安慰自己,他用木头雕刻了二老的形象,供奉于厅堂,象侍奉活养着的父母一样毕恭毕敬。凡事都和木象商量,一日三餐先敬双亲而后自食,出返必告,终年不息。其妻久而不敬,用针戏刺木像手指,木像手指出血,丁兰返家,见木像眼中垂泪,查问情由,斥责其妻,其妻惭愧之极。此事传开,足见丁兰对父母之孝顺。 蔡顺,字君仲,汉代汝南人。少年丧父,对母极孝。时遇王莽之乱,年岁饥荒,粮食缺乏。蔡顺拾桑椹充饥,并以不同的容器分装。一队赤眉军经过,问他,他说:“黑甜的给母亲,青的给自己吃。”赤眉军称赞其孝顺,赠牛脚一条,白米二斗,让他带回家供养母亲。

拾葚供亲涌泉跃鲤 后汉姜诗,妻子庞氏,夫妻奉母至孝。姜母喜欢饮用沱江水,又好食鲤鱼。夫妻常烹鱼奉母。为了让母亲喝到沱江水,庞氏演常去离家六七里远的江边挑水。一日,宅旁忽然涌出泉水,其味如江水,并且每日跳出两尾鲤鱼,,夫妻就常常做美味给母亲吃。这是他们感动上天的缘故。 怀桔遗亲 陆绩,字公纪,吴郡(今江苏苏州)人。他出身官宦世家,从小深懂忠义孝悌之道。六岁时随父赴九江见袁术。袁术用红橘招待他,他随手拿了几个装在怀里。辞别弯腰作揖时,红橘从怀中滚落在地,袁术笑他:“你是我的贵客,怎么还偷柑橘呢?”陆绩答道:“我是想拿回去给母亲尝个新鲜。”袁术听后深感他将来定是不同凡响的人物。“陆绩怀橘遗亲”的事迹广为流传。

哭竹得笋 孟宗又名孟仁,三国时江夏(今湖北鄂城)人。他很孝敬母亲。有一年,孟母病了,医生嘱咐用鲜竹笋做汤病体可以康复,正值寒冬,哪有竹笋呢,孟宗跑到竹林,放声大哭,泪水所洒之处,竟然破土冒出一枝竹笋来。孟宗喜出望外,挖了几枝回家给母亲做菜吃了。孟母吃后心情愉快,病也随着好了。这个故事带有神话色彩,寄托了人们对孝敬父母行为的推崇和对孝子的喜爱。 扼虎救父 杨香,晋朝杨丰的女儿,十四岁那年,随父去田间收割稻子,突然一头斑斓猛虎跃出,将其父扑倒在地。杨香听到父亲的叫声,一个箭步跨上前,跃上虎背抡起拳头,对着虎头砸下去,后又将老虎的嘴按在坑里。老虎因无法呼吸,倒地而死。杨香不畏猛虎,“打虎救父”的故事成了脍炙人口的佳话。

尝粪心忧 庾黔娄,字子贞,新野(今河南新野)人,后移居江陵(今湖北、江陵)。受祖父及父亲的影响,自小喜爱读书,曾任县令。知父亲病危弃官归家,听名医讲“尝父亲粪便味能知病情,味苦病情好转,味甜病情恶化。”便尝了父亲的粪便,其味甜,他内心非常忧伤和痛苦,并在深夜替父祷告,愿替父死,足见其孝。 行佣供母 后汉江革,早年丧父,奉母至孝。为避战乱,背着年迈的母亲逃难。路遇强盗,欲杀江革,江革哭告,有老母无人奉养,强盗感其孝,放其生还,江革背着母亲最后在下邳定居下来。为了生活,他到一家人家当佣人,供养老母。后来他又背着母亲回到老家临淄。母亲有事外出,他必定亲自驾车缓缓前行。江革背母、行佣、拉车的孝行很快在天下流传开来。乳姑不怠 唐夫人,非常孝顺,待婆婆极好。她的婆婆长孙夫人老了,牙齿脱落,不能咀嚼食物,她就用自己的奶喂婆婆,并熬些汤粥给婆婆吃。婆婆病了,唐夫人更是衣不解带,日夜侍候在婆婆身边,煎汤喂药,小心看护,婆婆感动地说:“我没什么能报答你的,但愿你的儿子、媳妇都会象你一样孝顺。 宋朝黄庭坚,字鲁直,号山谷,善书法,为宋代四大书法家之一。极其孝顺,虽然任高官,对母亲的生活仍照顾得体贴入微。黄生病多年,庭坚日夜守护在母亲身边,喂汤喂药、端屎端尿、衣不解带。因母亲爱干净,他母夜必亲自为母亲洗涮便桶,以安母心,没有一刻放弃尽儿子的孝道。所以他的孝行被天下传诵。 涤亲溺器弃官寻母 朱寿昌,宋朝人。七岁时,生母刘氏为嫡母所妒,外出嫁人,母子不相见已五十余年。宋神宗时朱寿昌在朝做官,为了寻母亲,他弃官前往陕西,发誓不见母亲永不返回乡。终于在同州(今山西大荔)找到母亲,欢聚而归。朱寿昌弃官寻母的孝行,受到王安石苏轼等人的赞美。

弃官寻母卧冰求鲤 王祥,字休征,晋代琅砑临沂(今山东费山东)人。早年丧母,继母朱氏对他不好,他仍很孝顺。有一年冬天,朱氏病了想吃鱼,他来到冰河上解开衣服,裸出胸膛,趴在冰上,用体温将冰融化,这时,从冰面的缺陷口处跳出两条红色的大鲤鱼,王祥将鱼带回家为继母做了可口的鱼汤。朱氏感动了,从此,一家人和睦幸福地生活在一起。

扇枕温衾 黄香,字文强,汉代江夏人,从小对父母孝顺。九岁时,母亲去世,哀痛至极,为母守孝三年。夏季天气炎热,其父因思念其母无法入睡,他就用扇子扇凉枕席。冬季天气寒,他先用身体暖热被褥,才让父亲上床休息。“黄香扇枕温席”的故事就世代流传下来。

闻雷泣墓 王裒,字伟元,西晋城阳营陵(今山东昌乐东南)人。博学多能,对双亲很孝顺。母亲生前怕听雷声。每逢雷电交加的时候,他便跪到父母墓前,哭着说:“娘,儿子王裒在这里,您老人家千万别害怕。”他终生都这样做,其孝心真诚可以想见。 卖身葬父 董永,东汉千乘(今山东高青东南)人。因家贫困,父死后无钱安埋,便卖身葬父。在去富翁家途中的一株老槐树下,遇一仙女主动要嫁给董永为妻,于是同至富翁家。富翁命其夫妇织绢三百匹,那女子心灵手巧,一月织成,得以提前偿债赎身。夫妻归家途中在老槐树下,其妻告诉董永:“我是天帝第七个女儿,奉命助君还债,请勿留恋。”说完告别董永而去。从此,槐荫这个地方,改名为孝感。

恣蚊饱血吴猛,晋朝豫章(今江西南昌)人。年仅8岁,因家贫穷,买不起蚊帐,夏天夜间蚊了极多,打不完,赶不走,而父亲又怕烟熏,年幼的吴猛,实在没有办法了,突然他想:如果蚊子吃饱了就不会叮咬父亲了。于是,他每晚都赤裸着上身,在父亲的旁边,任蚊子叮咬自己。吴猛的孝心感动了天下,孝名千古流传。

为母埋儿 郭巨,汉朝河南林县人。非常孝顺,因家庭贫困,儿子又特别能吃,郭巨的母亲疼爱孙子,常把自己的饭给孙儿吃。看着母亲快被饿死的样子,郭巨和妻子商量后决定忍痛把儿子埋掉,节食奉母。郭巨挖坑三尺,忽见黄金百两,上写“天赐孝子郭巨,官不能夺,民不得取。”夫妻高高兴兴地返家孝母。郭巨孝母之心感动天地,然而埋儿之举不宜效法。

读《陈情表》不下泪者,其人必不孝;

读《祭十二郎文》不下泪者,其人必不友;

——苏轼读《报任安书》不下泪者,其人必不为人。——后人 陈 情 表陈情表陈述、禀报隐情、苦衷奏章禀告自己苦衷的奏章表 ,古代文体,属奏议类,臣民对君主有所陈述请求时所用。

题解 李密(公元224——287年),字令伯,西晋武阳(今四川彭山县)人。父早亡,母改嫁,为祖母刘氏所抚养。少时从名儒谯周学习,博览五经,以文学著称,以孝闻名于世人。初仕蜀,多次出使东吴,东吴人很称赞他的才辩。 写作背景

李密,蜀汉尚书郎,晋灭蜀后,为笼络人心,以怀柔政策,招密为太子洗马。密审时度势,心存疑虑,欲“辞不赴命”,又怕武帝猜疑,只得以“供养无主”为由,借故推托,从而呈此奏表。晋武帝被感动,不再征召,且以嘉奖。密祖母死后,出任河内温县令。听录音险衅 夙愿 闵凶 怜悯 祚薄 期功

强近 床蓐 逮捕

李逵 猥陋 陨首

逋慢 病笃 矜持

郎署 拔擢 优渥

盘桓 庶几 愚拙

日薄西山 气息奄奄 朝不虑夕

形影相吊 更相为命

愿乞终养 茕茕孑立 xìn sù mǐnxiōng liánmǐn zuò jī qiǎng rù dài kuí wěi yǔn bū dǔ jīn

shǔ bázhuó wò huán shùjī zhuō

bó xīyǎn lǜ 1 diào gēng

qǐ qióng jié 当今还有生命力的成语及其意思:日薄西山

气息奄奄

人命危浅

朝不虑夕比喻人衰老临近死亡,或事物腐朽即将灭亡。

气息十分微弱,形容快要断气的样子。

形容寿命已经不长,即将死亡。

形容情势危急,随时都可能发生变故。研读赏析研习第1段研习第2段研习第3段研习第4段讨论翻译注解臣密言:臣以险衅(xìn) ,夙(sù)遭 闵(mǐn)凶。生孩六月 ,慈父见背;行年四岁 ,舅夺母志。祖母刘悯(mǐn)臣孤弱 ,躬亲抚养。臣少多疾病 ,九岁不行 ,零丁孤苦 ,至于成立。既无叔伯 ,终鲜(xǐan)兄弟 ,门衰祚(zuò)薄 ,晚有儿息。外无期(jī)功强近之亲 ,内无应门五尺之僮 ,茕茕孑立 ,形影相吊。而刘夙婴疾病 ,常在床蓐 ,臣侍汤药 ,未曾废离。 臣李密上言:我因为命运不好,幼年时就遭到不幸。生下来只有六个月,父亲就去世了;长到四岁的时候,舅父强迫我的母亲改嫁。祖母刘氏怜悯我孤单弱小,亲自加以抚养。我小时候经常生病,九岁还不能走路,孤独无靠,直到长大成人。既没有叔叔伯伯,也没有哥哥弟弟,门庭衰微没有福泽,很晚才得到儿子。外面没有比较亲近的亲戚,家里没有照管门户的僮仆。孤单无靠地独立生活,只有和自己的影子相互安慰。而祖母刘氏很早就为疾病所纠缠,经常卧病在床,我侍奉饮食医药,从来没有停止侍奉过她。险衅艰难祸患,指命运不好闵凶忧患险恶,指不幸的遭遇见背婉辞,指长辈去世成立成人自立废离停止照料,离开期功期,jī期功,指近亲应门照应门户夙婴疾病夙,早 婴,绕补充注释1、文章一开始,作者说:“臣以险衅,夙遭闵凶。”该句在全?段中起到什么作用?它总提了哪几个?方面? 总摄作用第一:半岁丧父,四岁母嫁,祖母抚养;?第二:年幼多病,九岁不行,伶仃孤苦;第三:两辈单传,内外无亲,形影相吊;第四:祖母年迈,夙婴疾病,卧床不起。故不能“废远”(为下文伏笔)2、围绕“闵凶”,作者的叙述角度、层次是怎样的?语言特点及作用是什么?纵的方面:(生孩六月——至于成立)六月:慈父见背四岁:舅夺母志少:多疾病九岁:不行品析:父死母嫁,写“躬亲抚养”的原因;多病不行,写“躬亲抚养”的不易。表现了“躬亲抚养”的艰难、辛酸与劳苦,为下文“臣无祖母,无以至今日”张本。横的方面:(外、内)既无——伯叔终鲜——兄弟晚有——儿息外无——期功强近之亲内无——应门五尺之僮品析:强调“无(鲜)”字,“儿息”虽有却“晚”,可见“门衰祚薄”,祖孙相依为命。“无”“鲜”等写出了人丁不旺、两代孤传的特殊关系。以白描手法见情感的朴素、真挚。3、哪些语句可见祖孙的相依为命?哪些词语直接写其凄苦?相依为命:零丁孤苦——靠祖母之悯惜、抚养(照应“臣无祖母无以至今日”)夙婴疾病——靠孙子侍汤药(照应“祖母无臣,无以终余年”)凄苦:零丁孤苦、茕茕孓立、形影相吊等词语生动地表现其孤苦之情状,令人读而生悲。 逮奉圣朝 ,沐浴清化。前太守臣逵察臣孝廉,后刺史臣荣举臣秀才。臣以供养无主 ,辞不赴命。诏书特下 ,拜臣郎中 ,寻蒙国恩 ,除臣洗马。猥(wèi)以微贱 ,当侍东宫 ,非臣陨首所能上报。臣具以表闻 ,辞不就职。诏书切峻 ,责臣逋慢。郡县逼迫 ,催臣上道;州司临门 ,急于星火。臣欲奉诏奔驰 ,则刘病日笃 ;欲苟顺私情 ,则告诉不许:臣之进退 ,实为狼狈。到了晋朝建立,我沐浴在清明政治的教化之中。前些时候太守逵推举我为孝廉,后来刺史荣又推举我为秀才。我因为没有人能照料祖母,就辞谢掉了,没有遵命。朝廷又特地颁下诏书,任命我为郎中,不久又受国家恩命,任命我为洗马。以我这样卑微低贱的人去侍奉太子,这实在不是我杀身捐躯所能够报答朝廷的。我将以上苦衷上表报告,加以辞谢不去就职。但是诏书急切严峻,责备我回避怠慢;郡县长官催促我立刻上路;州官登门督促,比星火还要急。我很想奉命为国奔走效力,但是祖母刘氏的疾病却一天比一天严重,想姑且迁就自己的私情,但是报告申诉又得不到准许。我现在是进退两难,处境狼狈不堪。狼狈不同于现代汉语的意思

形容进退两难的情状逋慢逃避轻慢逮到了这里指蒙受清化清明的教化沐浴陨首头落地切峻急切严厉补充注释实词察/举:

辞 A 臣以供养无主,辞不赴命

B 撰长书以为贽,辞甚畅达

C 君子疾夫舍日曰欲之而必为之辞

D 朝辞白帝彩云间

拜/除:

笃:考察和推举辞谢言辞作托辞辞别授与官职(病)重虚词于 A 州司临门,急于星火

B 力足以至焉,于人为可讥,而在己为有悔

C 不拘于时,学于余

D 于其身也,则耻师焉,惑矣

比在被动标志 向对于文言现象古今异义 非臣陨首所能上报

臣欲奉诏奔驰,则刘病日笃

欲苟顺私情,则告诉不许

臣以供养无主

诏书特下,拜臣郎中

郡县逼迫,催臣上道

臣欲奉诏奔驰,则刘 病日笃

臣具以表闻

词类活用报答奔赴向上诉说没人担任名词作动词下达名词作动词走上名词作状语一天天动词使动用法使上闻文中哪些地方可以体现新晋对蜀汉旧臣李密的起用?李密又是如何应对的? 晋对李 ? 陈情? 李对晋? 察臣孝廉? 举臣秀才 供养无主 辞不赴命 拜臣郎中

除臣洗马具以表闻辞不就职责臣逋慢

催臣上道

告诉不许

刘病日笃进退两难★从本段中我们看到的是李密的态度坚决呢,

还是他的哀婉陈情? 词意凄恻婉转,恭谨虔诚,外表象是俯首乞怜,令人同情。实质是态度坚决,还是不去应征。?★作者怎样巧妙推脱任职? 一方面感激朝廷知遇之恩,一方面又提出自己的苦处,即有因病卧床不起的祖母,博得武帝的同情。以情动人 伏惟圣朝以孝治天下 ,凡在故老 ,犹蒙矜育 ,况臣孤苦 ,特为尤甚。且臣少仕伪朝 ,历职郎署 ,本图宦达 ,不矜名节。今臣亡国贱俘 ,至微至陋 ,过蒙拔擢 ,宠命优渥(wò) ,岂敢盘桓(huán) ,有所希冀(jì)!但以刘日薄西山 ,气息奄奄 ,人命危浅 ,朝不虑夕。臣无祖母 ,无以至今日 ;祖母无臣 ,无以终余年 。母、孙二人 ,更相为命 ,是以区区不能废远。 俯伏而想圣朝是用孝道来治理天下的,凡是故旧老人,尚且受到怜惜抚育,何况我的孤苦尤其严重呢。再说我年轻的时候曾经做过蜀汉的郎官,本来希望能够得到更为显达的官职,并不以 清高自夸。我现在是卑贱的亡国之俘,实在微不足道,受到过分的提拔,而且恩命十分优厚,怎敢徘徊观望而有什么另外的企求呢!只因为祖母刘氏已是象太阳迫近西山的人,气息微弱,生命不可能维持太长的时间,已经处于朝不保夕的境地。我如果没有祖母抚养,就不可能活到今天,如果祖母没有我的照顾,也不能够安度她的晚年,我们祖孙二人,相依为命,正是由于这种出自内心的感情使我不能弃养而远离。 恩命优厚犹豫不决的样子。乌鸟私情乌鸟反哺之情,比喻人的孝心薄,迫近。喻指人的寿命即将终了。宠命优渥盘桓日薄西山伏惟俯伏思量。伏,俯伏。惟,想。补充注释一词多义矜 犹蒙矜育

不矜名节怜惜自夸 以 伏惟圣朝以孝治天下

思厥先祖父,暴霜露、斩荆棘,以有尺寸

余以乾隆三十五年

是以区区不能废远用,凭借才在古今异义希冀

区区成语日薄西山

气息奄奄

朝不虑夕因至 至微至陋

无以至今日极 最到文言现象希望、企图。这里指非分的愿望。拳拳。形容自己的私情。?李密最担心晋武帝怀疑他哪一点?

他是怎么为自己辩解的? 矜守名节 本图宦达→至微至陋→过蒙拔擢→岂敢盘桓?本段文势有三转,表示转换的字眼是什么?

文意的重点落在哪里? 伏惟、且、但 区区不能废远?“是以区区不能废远”中“是”指代上文

的什么内容? 指代“但以刘日薄西山……更相为命”?提示:

三层,分别以“伏惟”“且”“但”来转换文意。A、抓住晋“以孝治天下”的大理,解释自己应得到同情。B、自陈宦历,称颂君恩,表明辞职与“名节”无关,以求皇帝谅解。C、正面陈述刘之现状,是“不能废远”的惟一原因。 臣密今年四十有四 ,祖母刘今年九十有六 ,是臣尽节于陛下之日长 ,报刘之日短也。乌鸟私情 ,愿乞终养。臣之辛苦 ,非独蜀之人士及二州牧伯所见明知 ,皇天后土实所共鉴 ,愿陛下矜悯愚诚 ,听臣微志 ,庶刘侥幸 ,保卒余年。臣生当陨首 ,死当结草。臣不胜犬马怖惧之情 ,谨拜表以闻。 我今年四十四岁,祖母刘氏今年九十六岁,因此我效忠于陛下的日子还很长,而报答祖母刘氏的日子已很短了。我怀着象乌鸦反哺一样的私情,希望能够准许我对祖母养老送终的请求。我的辛酸苦楚,不只有蜀地的人和益州、梁州的长官亲眼目睹,连天地神明也都能察看到的,祈望陛下能怜惜我愚昧至诚的心意,准许我这点微小的愿望,或许能够使祖母刘氏侥幸保全她的余年。我活着愿意献出生命,死后愿意结草来报答陛下的恩惠。我怀着象牛马一样不胜恐惧的心情,谨此上表禀告使您知晓。

1、本段中哪句话是表文主旨? 2、贯空全段的是哪两个词?“愿乞终养”“尽节”“报养”——忠孝两顺尽节之日长——忠报养之日短——孝沐浴清化察举拜除薄奄危生当死当愚诚微志真挚感人不能废远以理喻人由本段可见全文感情真挚、悲恻动人,原因是什么?事之实:是臣尽节于陛下之日长,报养刘之日短也。言之切:愿乞、愿矝悯、听臣微言、明知、共鉴。心之诚:生当陨首,死当结草 文章简洁生动、真挚朴实。写自己的遭遇和对祖母,如倾吐肺腑,没有一点藻饰、做作或夸张,于朴实中见至真、至美、至善。语言形式,骈散交用,多用四字短语表情达意。思路清晰,语言机智得体,内涵丰富,惟多读方能体会。课堂小结陈以往之情陈现今之情陈日后之情臣以险衅,夙遭闵凶愿乞终养,死当结草进退狼狈,不能废远陈情表李密简洁朴实动之以情晓之以理示之以忠孝孝感动天 上古时期五帝之一的舜,是瞽瞍的儿子。从小就很孝顺父母。他父亲是个老实厚道的农夫。舜的母亲因家境贫困,常对他父亲出言不逊、横加指责。舜有个弟弟叫象,也常对父亲傲慢不恭敬。只有舜始终如一,不怨天尤人,对父母恭顺如常,对弟弟加倍关心、照顾,引导其改过自新。此超常之大孝心,感动上天。当舜在山下耕田时有神象相助;又有神鸟帮忙锄去荒草。戏彩娱亲 老莱子,春秋时楚国人。生性至孝,家境贫苦,生

活艰难。为了孝敬双亲,七十岁的他,不说自己老,常

穿五色彩衣,学做孩子游戏。有时担水进屋,诈跌在地,学孩子哭,千方百计逗二老心里喜欢,开中而笑。他的

孝行感动了楚王,亲往请其出山辅政,老莱子面对高官

厚爵,毫不动心,婉言谢绝了楚王的聘请,陪双亲终老

山野。

鹿乳奉亲 郯子,春秋时郯国国君。生性至孝,父母年老都患眼疾,很想吃鹿乳。郯子听说鹿乳可以治好双亲的眼疾,便披着鹿皮,去深山混入鹿群之中,取鹿乳供亲。猎人误认其为鹿,正要射他,他赶紧大叫,并将实情相告,猎人敬其孝心,以鹿乳相赠,并护送郯子出山。而国君孝顺的故事也成了千古佳话流传至今。为亲负米 仲由,字子路,春秋鲁国人,孔子弟子。生性至孝,家境贫寒,常以野菜为食。仲由为孝敬父母,常从百里之外背米回来供养父母。仲由父母去世后,他随孔子周游列国时,在楚国面对美味佳肴,回忆起昔日生活之苦,更加思念其父母。后来仲由在鲁国、卫国做官,成了千古闻名的孝子。

啮指痛心 曾参,姓曾名参,字子兴,又称曾子,鲁国武城(今山东费县)人。孔子子弟。著有《大学》一书。儒家代表人物之一。对母孝顺。传说,有一天,他进入深山砍柴,家中来了客人,母亲急盼儿归,便咬了咬自己的手指,此时曾参忽感心痛,知是慈母呼唤,急忙背柴回家。真是母子连心。 芦衣顺母 闵损,字子骞春秋鲁国人,孔子子弟。生性至孝,自幼丧母,后母对两个亲生儿子用棉花做衣服,对他却用芦花。一次,他为父亲驾车,体寒手抖,车险些失控,父亲恕而鞭打他,芦花飞出,才发觉后母虐待他。父亲决定休掉后母,闵损却哭泣着劝阻说:“娘在只孩儿一人受冻,娘走了三个孩子衣单。”后娘知道后深受感动,从此待他如亲生儿子一样,一家和睦。

亲尝汤药 汉文帝刘恒,汉高祖第三个儿子。生母薄太后患病三年,汉文帝处理完政务后,经常陪伴在太后的病床边,目不交睫,衣不解带。母亲服用的汤药,恐怕失调,非亲口尝过后再让母亲服用。仁孝之名闻于天下。

刻木事亲 丁兰,东汉河(今河南武陟西南)人。幼年丧父母,未得奉养。长大后,看养别人父母健在有家庭,享受着天伦之乐,内心非常痛苦,他昼思夜想,深切怀念父母的养育之恩。作为一种寄托,也为了安慰自己,他用木头雕刻了二老的形象,供奉于厅堂,象侍奉活养着的父母一样毕恭毕敬。凡事都和木象商量,一日三餐先敬双亲而后自食,出返必告,终年不息。其妻久而不敬,用针戏刺木像手指,木像手指出血,丁兰返家,见木像眼中垂泪,查问情由,斥责其妻,其妻惭愧之极。此事传开,足见丁兰对父母之孝顺。 蔡顺,字君仲,汉代汝南人。少年丧父,对母极孝。时遇王莽之乱,年岁饥荒,粮食缺乏。蔡顺拾桑椹充饥,并以不同的容器分装。一队赤眉军经过,问他,他说:“黑甜的给母亲,青的给自己吃。”赤眉军称赞其孝顺,赠牛脚一条,白米二斗,让他带回家供养母亲。

拾葚供亲涌泉跃鲤 后汉姜诗,妻子庞氏,夫妻奉母至孝。姜母喜欢饮用沱江水,又好食鲤鱼。夫妻常烹鱼奉母。为了让母亲喝到沱江水,庞氏演常去离家六七里远的江边挑水。一日,宅旁忽然涌出泉水,其味如江水,并且每日跳出两尾鲤鱼,,夫妻就常常做美味给母亲吃。这是他们感动上天的缘故。 怀桔遗亲 陆绩,字公纪,吴郡(今江苏苏州)人。他出身官宦世家,从小深懂忠义孝悌之道。六岁时随父赴九江见袁术。袁术用红橘招待他,他随手拿了几个装在怀里。辞别弯腰作揖时,红橘从怀中滚落在地,袁术笑他:“你是我的贵客,怎么还偷柑橘呢?”陆绩答道:“我是想拿回去给母亲尝个新鲜。”袁术听后深感他将来定是不同凡响的人物。“陆绩怀橘遗亲”的事迹广为流传。

哭竹得笋 孟宗又名孟仁,三国时江夏(今湖北鄂城)人。他很孝敬母亲。有一年,孟母病了,医生嘱咐用鲜竹笋做汤病体可以康复,正值寒冬,哪有竹笋呢,孟宗跑到竹林,放声大哭,泪水所洒之处,竟然破土冒出一枝竹笋来。孟宗喜出望外,挖了几枝回家给母亲做菜吃了。孟母吃后心情愉快,病也随着好了。这个故事带有神话色彩,寄托了人们对孝敬父母行为的推崇和对孝子的喜爱。 扼虎救父 杨香,晋朝杨丰的女儿,十四岁那年,随父去田间收割稻子,突然一头斑斓猛虎跃出,将其父扑倒在地。杨香听到父亲的叫声,一个箭步跨上前,跃上虎背抡起拳头,对着虎头砸下去,后又将老虎的嘴按在坑里。老虎因无法呼吸,倒地而死。杨香不畏猛虎,“打虎救父”的故事成了脍炙人口的佳话。

尝粪心忧 庾黔娄,字子贞,新野(今河南新野)人,后移居江陵(今湖北、江陵)。受祖父及父亲的影响,自小喜爱读书,曾任县令。知父亲病危弃官归家,听名医讲“尝父亲粪便味能知病情,味苦病情好转,味甜病情恶化。”便尝了父亲的粪便,其味甜,他内心非常忧伤和痛苦,并在深夜替父祷告,愿替父死,足见其孝。 行佣供母 后汉江革,早年丧父,奉母至孝。为避战乱,背着年迈的母亲逃难。路遇强盗,欲杀江革,江革哭告,有老母无人奉养,强盗感其孝,放其生还,江革背着母亲最后在下邳定居下来。为了生活,他到一家人家当佣人,供养老母。后来他又背着母亲回到老家临淄。母亲有事外出,他必定亲自驾车缓缓前行。江革背母、行佣、拉车的孝行很快在天下流传开来。乳姑不怠 唐夫人,非常孝顺,待婆婆极好。她的婆婆长孙夫人老了,牙齿脱落,不能咀嚼食物,她就用自己的奶喂婆婆,并熬些汤粥给婆婆吃。婆婆病了,唐夫人更是衣不解带,日夜侍候在婆婆身边,煎汤喂药,小心看护,婆婆感动地说:“我没什么能报答你的,但愿你的儿子、媳妇都会象你一样孝顺。 宋朝黄庭坚,字鲁直,号山谷,善书法,为宋代四大书法家之一。极其孝顺,虽然任高官,对母亲的生活仍照顾得体贴入微。黄生病多年,庭坚日夜守护在母亲身边,喂汤喂药、端屎端尿、衣不解带。因母亲爱干净,他母夜必亲自为母亲洗涮便桶,以安母心,没有一刻放弃尽儿子的孝道。所以他的孝行被天下传诵。 涤亲溺器弃官寻母 朱寿昌,宋朝人。七岁时,生母刘氏为嫡母所妒,外出嫁人,母子不相见已五十余年。宋神宗时朱寿昌在朝做官,为了寻母亲,他弃官前往陕西,发誓不见母亲永不返回乡。终于在同州(今山西大荔)找到母亲,欢聚而归。朱寿昌弃官寻母的孝行,受到王安石苏轼等人的赞美。

弃官寻母卧冰求鲤 王祥,字休征,晋代琅砑临沂(今山东费山东)人。早年丧母,继母朱氏对他不好,他仍很孝顺。有一年冬天,朱氏病了想吃鱼,他来到冰河上解开衣服,裸出胸膛,趴在冰上,用体温将冰融化,这时,从冰面的缺陷口处跳出两条红色的大鲤鱼,王祥将鱼带回家为继母做了可口的鱼汤。朱氏感动了,从此,一家人和睦幸福地生活在一起。

扇枕温衾 黄香,字文强,汉代江夏人,从小对父母孝顺。九岁时,母亲去世,哀痛至极,为母守孝三年。夏季天气炎热,其父因思念其母无法入睡,他就用扇子扇凉枕席。冬季天气寒,他先用身体暖热被褥,才让父亲上床休息。“黄香扇枕温席”的故事就世代流传下来。

闻雷泣墓 王裒,字伟元,西晋城阳营陵(今山东昌乐东南)人。博学多能,对双亲很孝顺。母亲生前怕听雷声。每逢雷电交加的时候,他便跪到父母墓前,哭着说:“娘,儿子王裒在这里,您老人家千万别害怕。”他终生都这样做,其孝心真诚可以想见。 卖身葬父 董永,东汉千乘(今山东高青东南)人。因家贫困,父死后无钱安埋,便卖身葬父。在去富翁家途中的一株老槐树下,遇一仙女主动要嫁给董永为妻,于是同至富翁家。富翁命其夫妇织绢三百匹,那女子心灵手巧,一月织成,得以提前偿债赎身。夫妻归家途中在老槐树下,其妻告诉董永:“我是天帝第七个女儿,奉命助君还债,请勿留恋。”说完告别董永而去。从此,槐荫这个地方,改名为孝感。

恣蚊饱血吴猛,晋朝豫章(今江西南昌)人。年仅8岁,因家贫穷,买不起蚊帐,夏天夜间蚊了极多,打不完,赶不走,而父亲又怕烟熏,年幼的吴猛,实在没有办法了,突然他想:如果蚊子吃饱了就不会叮咬父亲了。于是,他每晚都赤裸着上身,在父亲的旁边,任蚊子叮咬自己。吴猛的孝心感动了天下,孝名千古流传。

为母埋儿 郭巨,汉朝河南林县人。非常孝顺,因家庭贫困,儿子又特别能吃,郭巨的母亲疼爱孙子,常把自己的饭给孙儿吃。看着母亲快被饿死的样子,郭巨和妻子商量后决定忍痛把儿子埋掉,节食奉母。郭巨挖坑三尺,忽见黄金百两,上写“天赐孝子郭巨,官不能夺,民不得取。”夫妻高高兴兴地返家孝母。郭巨孝母之心感动天地,然而埋儿之举不宜效法。