第11课 中国古代的民族关系与对外交往 课件—2021-2022学年统编版(2019)高中历史选择性必修1(共30张PPT)

文档属性

| 名称 | 第11课 中国古代的民族关系与对外交往 课件—2021-2022学年统编版(2019)高中历史选择性必修1(共30张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 16.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-11-02 11:04:20 | ||

图片预览

文档简介

(共30张PPT)

中国古代的

民族关系

课程标准:了解中古的民族政策和边疆管理制度,认识中国统一多民族国家的发展历程,以及中国古代处理对外关系的体制。

【导入新课】

第11课 中国古代的民族关系与对外交往

在中国漫长的历史进程中,各民族迁徙汇聚、交流互补、冲突交融,推动了中国统一多民族国家的发展。各民族之间民族交往交流交融是主流。

秦汉的统一开启了多民族国家的新阶段;魏晋南北朝隋唐时期,北方民族大批进入中原,加速了民族融合;元明清三代是统一多民族国家得到巩固和发展的时期,多元一体的民族格局渐趋稳定。近代以来,中华民族开启了自觉发展新阶段。

新中国成立后,中国共产党运用马克思列宁主义解决中国民族问题,建立了民族区域自治的基本政治制度。

提倡独立自主的和平外交。

一、中国古代的民族关系:

二、中国古代的对外交往:

第11课 中国古代的民族关系与对外交往

【知识结构】

第11课 中国古代的民族关系与对外交往

一、中国古代的民族关系:

第11课 中国古代的民族关系与对外交往

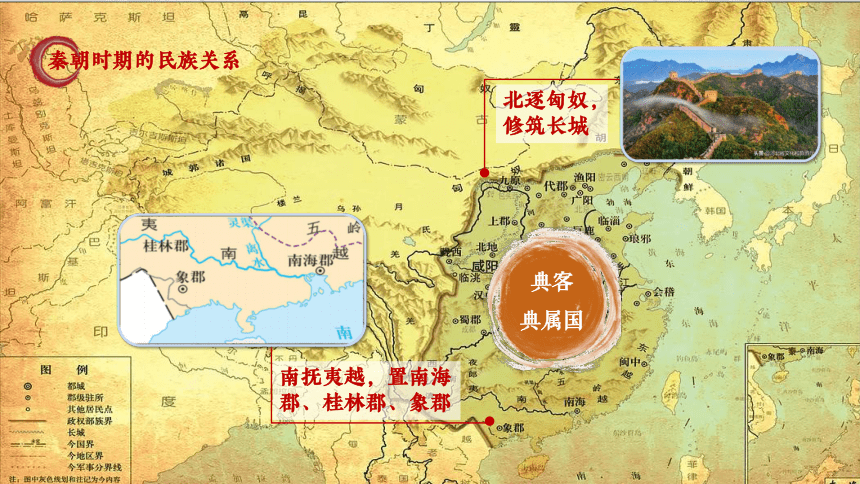

1、秦朝:

(1)秦朝是我国统一多民族国家历史的开始。

(2)秦朝周边生活着众多民族,如东北的夫余、乌桓,北方的匈奴,西北的羌、氐,南方的夷、越。

(3)秦朝设“典客”“典属国” 等官职来管理民族事务。

(4)秦朝北逐匈奴,修筑长城;南抚夷、越,在今天的两广地区设南海郡、桂林郡、象郡。

秦朝时期的民族关系

典客

典属国

北逐匈奴,

修筑长城

南抚夷越,置南海郡、桂林郡、象郡

一、中国古代的民族关系:

第11课 中国古代的民族关系与对外交往

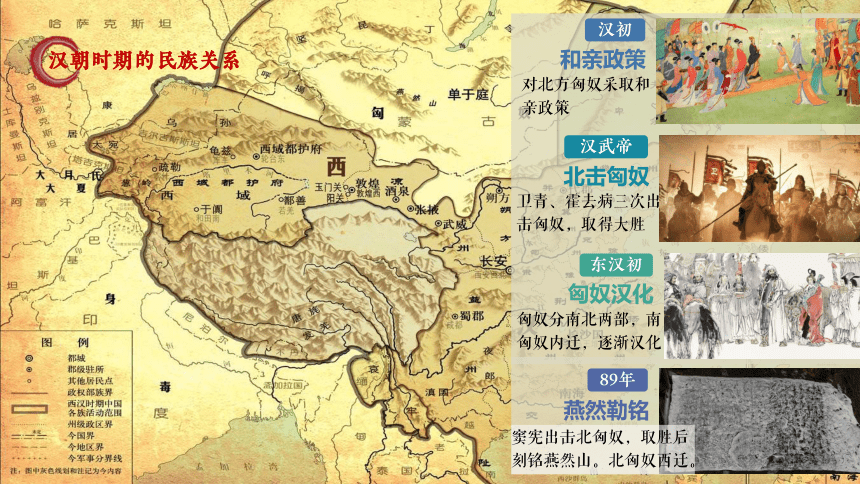

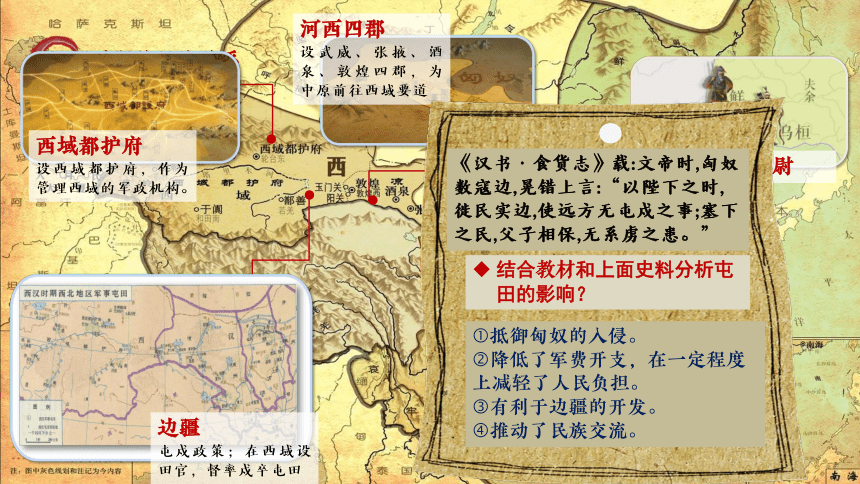

2、汉朝:

(1)在中央:汉朝设大鸿胪一职管理民族事务。

(2)在北面,汉初,朝廷对北方的匈奴采取和亲政策。汉武帝时期三次出击匈奴,取得大胜。此后南匈奴内迁,逐渐汉化。东汉初,89年窦宪出击北匈奴,刻铭燕然山,北匈奴数败之后,西迁远方。

(3)在西面,在河西走廊设 “河西四郡”,成为中原前往西域的要道。 在西域设西域都护府;

(4)在东北,汉朝设护乌桓校尉。元封三年(公元前108年),汉武帝灭卫氏朝鲜,设乐浪、玄菟、真番、临屯四郡。

(5)在边疆:汉朝政府在边疆推行屯戍政策,向北方大量移民屯田;在西域也设置田官,督率戍卒屯田。

汉初

对北方匈奴采取和亲政策

和亲政策

汉武帝

卫青、霍去病三次出击匈奴,取得大胜

北击匈奴

东汉初

匈奴分南北两部,南匈奴内迁,逐渐汉化

匈奴汉化

89年

窦宪出击北匈奴,取胜后刻铭燕然山。北匈奴西迁。

燕然勒铭

汉朝时期的民族关系

汉朝时期的民族关系

西域都护府

设西域都护府,作为管理西域的军政机构。

河西四郡

设武威、张掖、酒泉、敦煌四郡,为中原前往西域要道

护乌桓都尉

边疆

屯戍政策;在西域设田官,督率戍卒屯田

大鸿胪

《汉书·食货志》载:文帝时,匈奴数寇边,晃错上言:“以陛下之时,徙民实边,使远方无屯戍之事;塞下之民,父子相保,无系虏之患。”

结合教材和上面史料分析屯田的影响?

抵御匈奴的入侵。

降低了军费开支,在一定程度上减轻了人民负担。

有利于边疆的开发。

推动了民族交流。

一、中国古代的民族关系:

第11课 中国古代的民族关系与对外交往

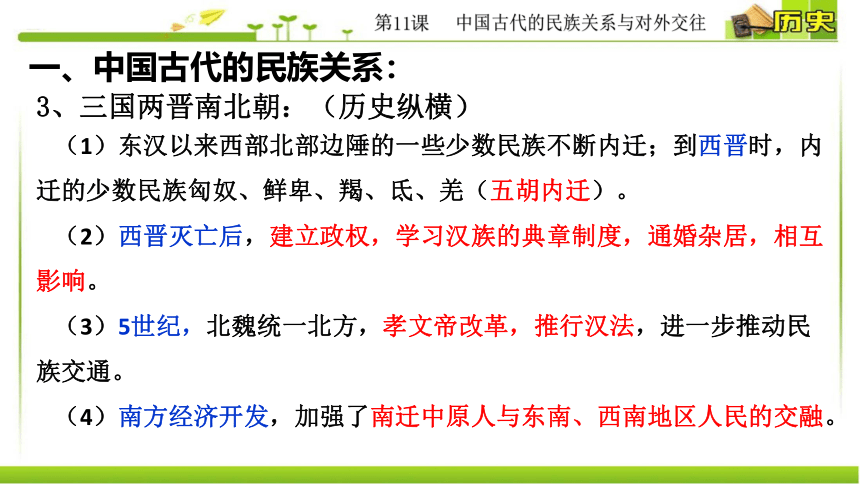

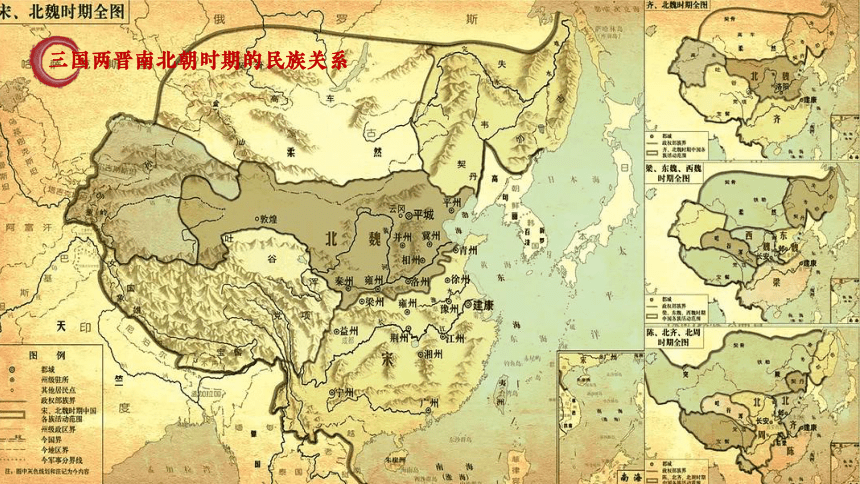

3、三国两晋南北朝:(历史纵横)

(1)东汉以来西部北部边陲的一些少数民族不断内迁;到西晋时,内迁的少数民族匈奴、鲜卑、羯、氐、羌(五胡内迁)。

(2)西晋灭亡后,建立政权,学习汉族的典章制度,通婚杂居,相互影响。

(3)5世纪,北魏统一北方,孝文帝改革,推行汉法,进一步推动民族交通。

(4)南方经济开发,加强了南迁中原人与东南、西南地区人民的交融。

三国两晋南北朝时期的民族关系

一、中国古代的民族关系:

第11课 中国古代的民族关系与对外交往

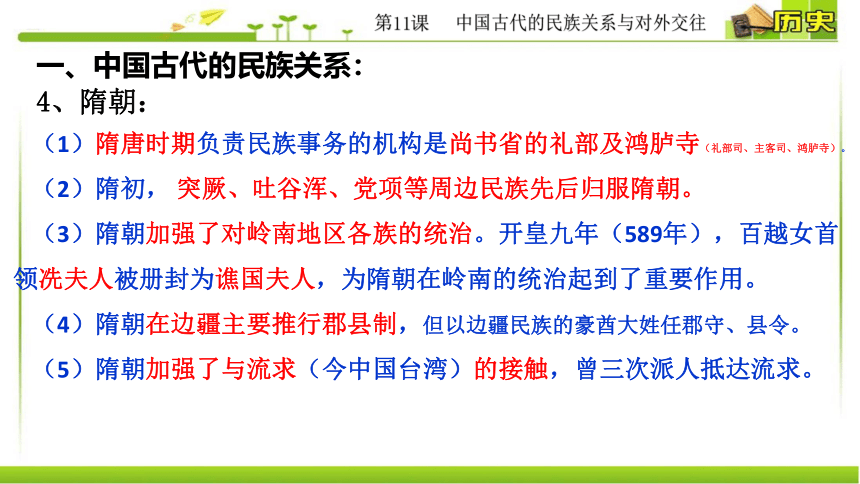

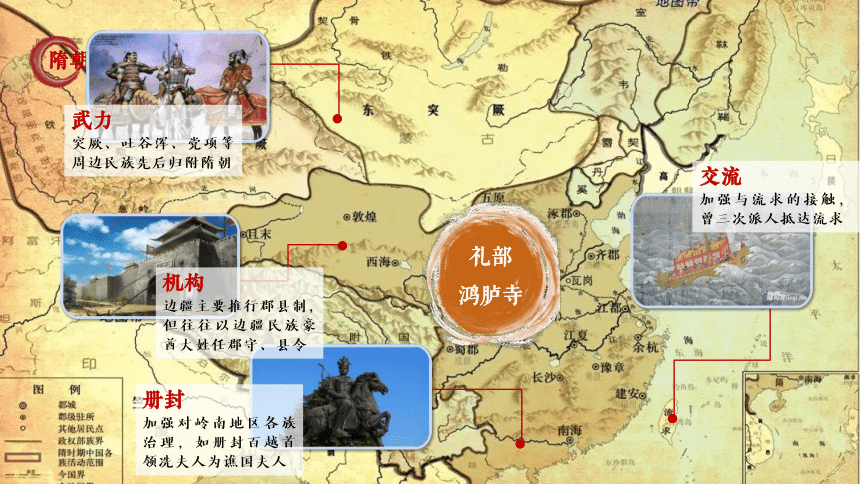

4、隋朝:

(1)隋唐时期负责民族事务的机构是尚书省的礼部及鸿胪寺(礼部司、主客司、鸿胪寺)。

(2)隋初, 突厥、吐谷浑、党项等周边民族先后归服隋朝。

(3)隋朝加强了对岭南地区各族的统治。开皇九年(589年),百越女首领冼夫人被册封为谯国夫人,为隋朝在岭南的统治起到了重要作用。

(4)隋朝在边疆主要推行郡县制,但以边疆民族的豪酋大姓任郡守、县令。

(5)隋朝加强了与流求(今中国台湾)的接触,曾三次派人抵达流求。

礼部

鸿胪寺

隋朝时期的民族关系

武力

突厥、吐谷浑、党项等周边民族先后归附隋朝

册封

加强对岭南地区各族治理,如册封百越首领冼夫人为谯国夫人

交流

加强与流求的接触,曾三次派人抵达流求

机构

边疆主要推行郡县制,但往往以边疆民族豪酋大姓任郡守、县令

一、中国古代的民族关系:

第11课 中国古代的民族关系与对外交往

5、唐朝:

(1)唐朝边疆地区有突厥、回纥、吐蕃、南诏、渤海等地方政权。唐朝政府与它们都保持着密切联系,西北边疆各族称唐太宗为“天可汗”。

(2)吐蕃:贞观十四年(640年),文成公主入藏;景龙四年(710年),金城公主入藏;唐蕃之间还数次会盟。

(3)南诏:13个王中有10人经唐朝加封,南诏王曾多次遣子弟入唐学习。

(4)唐朝的边疆管理机构主要是大都护府、都督府、羁縻州,西北设安西、北庭大都护府,北方设安北、单于大都护府,东北设安东大都护府,南方设安南大都护府。都督府都督、羁縻州刺史由各民族首领担任,由大都护府直接管辖,上统于中央政府。

唐朝时期的民族关系

联系

与边疆地区的突厥、回纥、吐蕃、南诏、渤海等地方政权保持着密切联系,西北边疆各族称唐太宗为“天可汗”

和亲+会盟

文成公主、进城公主先后入藏

唐蕃之间数次会盟

册封

南诏13个王中有10人经唐朝加封,南诏王曾多次遣子弟入唐学习。

北方

安北、单于都护府

西北

安西、北庭都护府

东北

安东都护府

南方

安南都护府

礼部

鸿胪寺

都护府与都督府

都护府是在边疆地区设置的特别行政机构,职责是“抚慰诸藩,辑宁外寇”,由唐朝派官员及士兵驻守。

都督府是唐王朝在重要地区设置的地方行政机构,以其首领为都督、刺史,皆得世袭,需向朝廷缴税。

历史纵横

【课堂探究】

第11课 中国古代的民族关系与对外交往

思考:唐朝处理民族关系的主要方式?

(1)军事打击(对突厥);

(2)归服唐朝(西北边疆各族);

(3)和亲和会盟(吐蕃族);

(4)册封(南诏);

(5)设置机构(大都护府、都督府、羁縻州);

(6)经济文化交流。

宋朝时期的民族关系

先后与契丹族建立的辽、党项族建立的西夏、女真族建立的金长期并立。

并立

辽、西夏、金、大理等政权都吸收了中原王朝的政治制度、治理经验和文化。

吸收

即使在局部政权割据、争战状态下,各民族间的交往交流交融也从未中断过。

交融

元朝时期的民族关系

西藏

元世祖忽必烈封八思巴为帝师,领宣政院事,代表中央政府管理佛教和藏族事务

云南、东北

设行省,征发服役

台湾

设澎湖巡检司

一方面“行汉法”,另一方面对不同民族实行明显的差别对待。

民族政策

宣政院

明朝的民族关系

中央:礼部、鸿胪寺、提督四夷馆。

负责培养各种民族文字翻译人才。

地方:

修筑明长城,布置军镇。

开放马市,与蒙古、女真各族贸易。

北方:

东北:

设都司、卫、所,管理女真。

西北:

设赤斤蒙古、沙洲、哈密等卫。

西南:

设土司。

卫所和土司官员由各族酋长世袭任职,统领部署,按时向朝廷进贡土物,接受朝廷征调军兵。

西藏:

赦封西藏僧俗领袖,建立羁縻性质的都司等机构管辖该地区,通过贡赐、茶马贸易进行经济交流。

明朝时期的民族关系

东北

设都司、卫、所,对女真等族进行管理

(奴儿干都司)

北、西北

设一系列军镇“九镇”

云南

设土司

西藏

敕封西藏僧俗领袖为“王”“法王”,建立羁縻性质的都司等机构,对西藏地方进行管辖

(乌斯藏都司)

卫所和土司官员由各族酋长世袭任职,统领部属,按时向朝廷进贡土物,接受朝廷征调军兵

民族政策

礼部

鸿胪寺

提督四夷馆

清朝的民族关系

中央:设立理藩院,管理边疆民族事务。

地方:

北方:

满蒙联姻,加强对漠南蒙古族的控制。

西北:

平定噶尔丹叛乱,土尔扈特部回归,巩固西北边疆。

西部:

西南:

“改土归流”。

在青海设西宁办事大臣、在西藏设驻藏大臣;册封五世达赖为“达赖喇嘛”;册封五世班禅为“班禅额尔德尼”。

自清朝以来,藏传佛教活佛达赖和班禅转世灵童需在中央代表监督下,经金瓶掣签认定。

清朝时期的民族关系

蒙古

通过满蒙联姻,加强对漠南蒙古的控制

蒙疆

通过军事斗争平定漠西蒙古准噶尔部叛乱;尔扈特部回归祖国,巩固了西北边疆

青藏

分别册封五世达赖与五世班禅为“达赖喇嘛”和“班禅额尔德尼”,在青海、西藏地区设西宁办事大臣、驻藏大臣

西南

沿袭土司制度,后来逐渐进行“改土归流”

巩固统治:

土司制度? 改土归流?

明代推行的土司制度,对稳定南疆和少数民族地区的统治,起了一定积极作用,但其弊端也日益显露。土司的世袭性造成割据势力的事实存在,土司间为争夺领地、承袭权而仇杀、内讧,于是明朝廷在一些矛盾比较突出的地区实行改土归流。……改土归流比较彻底和大规模的推行,则是到清代才完成的。

——白寿彝《中国通史》

理藩院

【课堂探究】

第11课 中国古代的民族关系与对外交往

1.(30分)边疆管理是明清时期国家治理体系的重要组成部分。阅读材料,回答问题:

材料一 下表是明清时期加强边疆管理的部分措施

方位 明朝 清朝

台湾 派兵收复台湾,设置台湾府,隶属于福建省

东北 设奴尔干都司,对部落首领封授官号 反击沙俄入侵;签订《尼布楚条约》划分了东部边疆

蒙古 重修长城;隆庆和议;册封鞑靼首领,恢复贸易 设立盟、旗两级单位管辖;任命蒙古王公为盟长、

旗长

新疆 平定准噶尔部噶尔丹和维吾尔贵族大小和卓的叛乱、1762年设伊犁将军,总领军政事务

西藏 册封当地僧俗首领;设立行都指挥使司等机构管理军民事务,任用藏族上层人士进行管理 确立对达赖和班禅的册封制度和金瓶掣签制度;设立驻藏大臣代表朝廷与达赖和班禅共同管理西藏;颁布《钦定藏内善后章程》,以法律形式明确和落实了中央政府对西藏地区的管辖权

西南 设立宣慰司、土知府等各级政府机关;任用当地少数民族首领担任土司长官,实行土司制度;永乐后并开始实行改土归流,朝廷派遣流官直接统治 平定“三藩之乱”,大规模地改土归流,加强中央对地方的直接管辖

(1)根据材料并结合所学知识,概括明清两代边疆管理的共同特点。(10分)

(1)特点:有战有和;武力平叛;册封当地首领;设立管理机构;尊重各民族习俗和宗教信仰,优待各族上层人士。(10分,每点2分)

概括中国古代各民族以哪些方式交往交流交融?

(1)移民或民族迁徙:如汉朝向北方大量移民;魏晋时期“五胡”的内迁。

(2)民族战争:如秦汉与匈奴之间的战争;宋朝与辽、西夏、金之间的战争;

(3)友好交往(贸易):如唐朝与回纥之间互派使节,明朝在边境与蒙古、女真开展贸易。

(4)政治改革:如北魏孝文帝改革

(5)和亲与联姻:如西汉与匈奴和亲,清朝前期的满蒙联姻。

(6)会盟与和议:如唐朝与吐蕃的“长庆会盟”,北宋与辽朝的“澶渊之盟”。

(7)进行册封:如唐朝册封南诏王,明朝册封僧俗领袖,清朝册封达赖班禅。

(8)羁縻政策(主要指设置机构):如秦朝设立南海三郡;西汉设西域都护。

贰

中国古代的

对外交往

汉

隋唐

宋元

明清

陆路经河西走廊向中亚、西亚延伸

陆

海

①海路从合浦郡徐闻县出发,最远可以航行到印度南部。

②东汉时期,倭国(日本)派使臣来朝。

①隋炀帝命裴矩驻张掖,掌管通商事务

②唐都长安是世界上最繁华的国际大都市之一

③唐朝与大食国接触,中国技术传到阿拉伯地区

①隋朝:从南海郡出航到达赤土国(今马来半岛南部)

②唐朝:日本频繁向唐朝派遣唐使,交流频繁

北方陆路交通阻隔

①恢复唐朝由广州出发经越南到阿拉伯的旧路

②开辟了由明州(今浙江宁波)到日本和朝鲜半岛的航路。

③泉州成为重要的对外贸易港

①明清政府在对外关系上致力于维护朝贡体制和朝贡贸易体系,实行海禁及闭关锁国政策

②随着对外交往增多,清朝对外关系慢慢转型。

①明朝郑和下西洋、海禁。

②清朝签订《尼布楚条约》、马戛尔尼使团来华、闭关锁国

朝贡体系是公元前3世纪到公元19世纪末,在东亚、东南亚和中亚地区以儒家价值为基础而建构的国际关系体系。在这一体系中,朝贡国接受中华帝国朝廷的诘问并作出陈奏说明,并派人质、侍从来中国,以此表示臣服;还要定期向中华帝国朝廷进献贡品,中国要对其进行封赏以体现皇恩浩荡、天朝恩典。通过向中原王朝称臣纳贡,朝贡国从中原王朝获取巨大的经济利益,学习到先进的中原文化,获得中原王朝的安全保护。中原王朝的统治者通过“万邦来朝”的形式来彰显自身“德化来远”,以此证明自身统治的合法性。正是这种持续的相互需要,才使得朝贡体系能够维系千年之久……进入近代,在组织严密,实力雄厚的西方商业资本的冲击下,朝贡体系逐渐逊位,在19世纪后期最终解体。

——摘编自简佳星《浅谈朝贡体系》

知识拓展:朝贡贸易

阅读材料,概括朝贡体系的特点。所学知识,分析这一体系走向解体的原因。

特点:

①政府垄断、控制

②依附于各国使节的朝贡活动

③“厚往薄来”“倍偿其价”(对贡使的货物给予高额回报);④政治目的大于经济目的

④以儒家价值为基础

⑤与中华帝国具有君臣等级色彩

⑥结构稳定维系千年

【课堂拓展】

第10课 中国古代的民族关系与对外交往

闭关政策:

1、含义:严格的限制对外交往,只允许广州一处对外通商。

2、原因

①根因(经济上):自然经济的封闭性

②重要原因:封建君主专制的腐朽,统治者的盲目自大。

③直因:防范外夷和沿海人民勾结 威胁统治

3、评价:

①最严重的后果:使中国日渐脱离世界发展大势,隔绝了中外经济文化交流,阻碍了资本主义萌芽的成长,失去了利用国际贸易优势开辟海外市场、刺激资本扩张,推进工业化的契机,是造成近代中国落后的重要原因。

②对西方殖民者的侵略活动起到一定的自卫作用,但毕竟是一种消极落后的政策。这种政策最终无法阻挡西方殖民者的侵略。

4、认识:一个国家要向富强就必须顺应时代潮流,实行对外开放政策。

朝贡体系是公元前3世纪到公元19世纪末,在东亚、东南亚和中亚地区以儒家价值为基础而建构的国际关系体系。在这一体系中,朝贡国接受中华帝国朝廷的诘问并作出陈奏说明,并派人质、侍从来中国,以此表示臣服;还要定期向中华帝国朝廷进献贡品,中国要对其进行封赏以体现皇恩浩荡、天朝恩典。通过向中原王朝称臣纳贡,朝贡国从中原王朝获取巨大的经济利益,学习到先进的中原文化,获得中原王朝的安全保护。中原王朝的统治者通过“万邦来朝”的形式来彰显自身“德化来远”,以此证明自身统治的合法性。正是这种持续的相互需要,才使得朝贡体系能够维系千年之久……进入近代,在组织严密,实力雄厚的西方商业资本的冲击下,朝贡体系逐渐逊位,在19世纪后期最终解体。

——摘编自简佳星《浅谈朝贡体系》

【合作探究】根据材料概括朝贡体系的特点。并结合材料和所学知识,分析这一体系走向解体的原因。

【参考答案】

特点:以儒家价值为基础的的区域性国际体系;与中华帝国具有君、臣等级色彩;结构稳定,持续时间长;形成政治、经济和文化的多重制度性联系;崇尚睦邻友好。

原因:鸦片战争前后西方工业革命以来殖民扩张的冲击;体系内在的缺陷,如厚往薄来的封贡体制;清朝国力的衰落;周边国家和地区的发展等;

朝贡贸易

含义:通过朝贡与赏赐完成交易,也就是通过两国官方使节的往返,以礼物赠答进行交换的贸易方式

特点:厚往薄来,倍偿其价,政治目的大于经济目的

目的:政治上宣扬国威,加强与海外各国的联系;经济上求购各种异域珍宝特产,满足统治者对于奢侈品的需求

影响:促进了与周边国家的交流,扩大了中国的对外交往和国际影响;造成政府的财政负担;东亚逐渐形成了以中国文化为核心的东亚文化圈;

瓦解的原因:国力下降;厚往薄来,不顾经济利益;西方殖民势力冲击;

朝代 中央机构 民族关系 边疆政策 对外

秦 典客、典属国 北逐匈奴,修筑长城;南抚夷越 南海郡、桂林郡、象郡

汉 大鸿胪 北击匈奴;和亲政策 设机构;屯戍政策 甘英出使大秦;海路到达印度南部;汉委奴国王

魏晋 五胡内迁;汉化 汉人南迁加快江南开发

隋 礼部 鸿胪寺 周边民族归附;封谯国夫人 郡县制(豪酋大姓);三次派人抵达琉球 造纸术外传;派遣遣唐使;鉴真东渡;长安国际大都会

唐 礼部 鸿胪寺 “天可汗”;和亲、会盟;册封;羁縻州刺史由民族首领担任 大都护府、都护府、羁縻州 宋 礼部、鸿胪寺 少数民族吸收中原制度 陆路受阻,海路发达;泉州

元 宣政院 行汉法;差别对待 东北、云南设行省 马可波罗

明 礼部 鸿胪寺 提督四夷馆 修长城,设“九边”;贸易 东北设都司、卫、所;西北设卫;西南设土司;敕封 朝贡体系,朝贡贸易体系;《尼布楚条约》;海禁,闭关锁国

清 理藩院 满蒙联姻;军事斗争;册封; 办事大臣;改土归流

统一多民族国家进一步巩固与发展

对外交往由繁荣到“闭关锁国,逐步落后于世界潮流”

中国古代的

民族关系

课程标准:了解中古的民族政策和边疆管理制度,认识中国统一多民族国家的发展历程,以及中国古代处理对外关系的体制。

【导入新课】

第11课 中国古代的民族关系与对外交往

在中国漫长的历史进程中,各民族迁徙汇聚、交流互补、冲突交融,推动了中国统一多民族国家的发展。各民族之间民族交往交流交融是主流。

秦汉的统一开启了多民族国家的新阶段;魏晋南北朝隋唐时期,北方民族大批进入中原,加速了民族融合;元明清三代是统一多民族国家得到巩固和发展的时期,多元一体的民族格局渐趋稳定。近代以来,中华民族开启了自觉发展新阶段。

新中国成立后,中国共产党运用马克思列宁主义解决中国民族问题,建立了民族区域自治的基本政治制度。

提倡独立自主的和平外交。

一、中国古代的民族关系:

二、中国古代的对外交往:

第11课 中国古代的民族关系与对外交往

【知识结构】

第11课 中国古代的民族关系与对外交往

一、中国古代的民族关系:

第11课 中国古代的民族关系与对外交往

1、秦朝:

(1)秦朝是我国统一多民族国家历史的开始。

(2)秦朝周边生活着众多民族,如东北的夫余、乌桓,北方的匈奴,西北的羌、氐,南方的夷、越。

(3)秦朝设“典客”“典属国” 等官职来管理民族事务。

(4)秦朝北逐匈奴,修筑长城;南抚夷、越,在今天的两广地区设南海郡、桂林郡、象郡。

秦朝时期的民族关系

典客

典属国

北逐匈奴,

修筑长城

南抚夷越,置南海郡、桂林郡、象郡

一、中国古代的民族关系:

第11课 中国古代的民族关系与对外交往

2、汉朝:

(1)在中央:汉朝设大鸿胪一职管理民族事务。

(2)在北面,汉初,朝廷对北方的匈奴采取和亲政策。汉武帝时期三次出击匈奴,取得大胜。此后南匈奴内迁,逐渐汉化。东汉初,89年窦宪出击北匈奴,刻铭燕然山,北匈奴数败之后,西迁远方。

(3)在西面,在河西走廊设 “河西四郡”,成为中原前往西域的要道。 在西域设西域都护府;

(4)在东北,汉朝设护乌桓校尉。元封三年(公元前108年),汉武帝灭卫氏朝鲜,设乐浪、玄菟、真番、临屯四郡。

(5)在边疆:汉朝政府在边疆推行屯戍政策,向北方大量移民屯田;在西域也设置田官,督率戍卒屯田。

汉初

对北方匈奴采取和亲政策

和亲政策

汉武帝

卫青、霍去病三次出击匈奴,取得大胜

北击匈奴

东汉初

匈奴分南北两部,南匈奴内迁,逐渐汉化

匈奴汉化

89年

窦宪出击北匈奴,取胜后刻铭燕然山。北匈奴西迁。

燕然勒铭

汉朝时期的民族关系

汉朝时期的民族关系

西域都护府

设西域都护府,作为管理西域的军政机构。

河西四郡

设武威、张掖、酒泉、敦煌四郡,为中原前往西域要道

护乌桓都尉

边疆

屯戍政策;在西域设田官,督率戍卒屯田

大鸿胪

《汉书·食货志》载:文帝时,匈奴数寇边,晃错上言:“以陛下之时,徙民实边,使远方无屯戍之事;塞下之民,父子相保,无系虏之患。”

结合教材和上面史料分析屯田的影响?

抵御匈奴的入侵。

降低了军费开支,在一定程度上减轻了人民负担。

有利于边疆的开发。

推动了民族交流。

一、中国古代的民族关系:

第11课 中国古代的民族关系与对外交往

3、三国两晋南北朝:(历史纵横)

(1)东汉以来西部北部边陲的一些少数民族不断内迁;到西晋时,内迁的少数民族匈奴、鲜卑、羯、氐、羌(五胡内迁)。

(2)西晋灭亡后,建立政权,学习汉族的典章制度,通婚杂居,相互影响。

(3)5世纪,北魏统一北方,孝文帝改革,推行汉法,进一步推动民族交通。

(4)南方经济开发,加强了南迁中原人与东南、西南地区人民的交融。

三国两晋南北朝时期的民族关系

一、中国古代的民族关系:

第11课 中国古代的民族关系与对外交往

4、隋朝:

(1)隋唐时期负责民族事务的机构是尚书省的礼部及鸿胪寺(礼部司、主客司、鸿胪寺)。

(2)隋初, 突厥、吐谷浑、党项等周边民族先后归服隋朝。

(3)隋朝加强了对岭南地区各族的统治。开皇九年(589年),百越女首领冼夫人被册封为谯国夫人,为隋朝在岭南的统治起到了重要作用。

(4)隋朝在边疆主要推行郡县制,但以边疆民族的豪酋大姓任郡守、县令。

(5)隋朝加强了与流求(今中国台湾)的接触,曾三次派人抵达流求。

礼部

鸿胪寺

隋朝时期的民族关系

武力

突厥、吐谷浑、党项等周边民族先后归附隋朝

册封

加强对岭南地区各族治理,如册封百越首领冼夫人为谯国夫人

交流

加强与流求的接触,曾三次派人抵达流求

机构

边疆主要推行郡县制,但往往以边疆民族豪酋大姓任郡守、县令

一、中国古代的民族关系:

第11课 中国古代的民族关系与对外交往

5、唐朝:

(1)唐朝边疆地区有突厥、回纥、吐蕃、南诏、渤海等地方政权。唐朝政府与它们都保持着密切联系,西北边疆各族称唐太宗为“天可汗”。

(2)吐蕃:贞观十四年(640年),文成公主入藏;景龙四年(710年),金城公主入藏;唐蕃之间还数次会盟。

(3)南诏:13个王中有10人经唐朝加封,南诏王曾多次遣子弟入唐学习。

(4)唐朝的边疆管理机构主要是大都护府、都督府、羁縻州,西北设安西、北庭大都护府,北方设安北、单于大都护府,东北设安东大都护府,南方设安南大都护府。都督府都督、羁縻州刺史由各民族首领担任,由大都护府直接管辖,上统于中央政府。

唐朝时期的民族关系

联系

与边疆地区的突厥、回纥、吐蕃、南诏、渤海等地方政权保持着密切联系,西北边疆各族称唐太宗为“天可汗”

和亲+会盟

文成公主、进城公主先后入藏

唐蕃之间数次会盟

册封

南诏13个王中有10人经唐朝加封,南诏王曾多次遣子弟入唐学习。

北方

安北、单于都护府

西北

安西、北庭都护府

东北

安东都护府

南方

安南都护府

礼部

鸿胪寺

都护府与都督府

都护府是在边疆地区设置的特别行政机构,职责是“抚慰诸藩,辑宁外寇”,由唐朝派官员及士兵驻守。

都督府是唐王朝在重要地区设置的地方行政机构,以其首领为都督、刺史,皆得世袭,需向朝廷缴税。

历史纵横

【课堂探究】

第11课 中国古代的民族关系与对外交往

思考:唐朝处理民族关系的主要方式?

(1)军事打击(对突厥);

(2)归服唐朝(西北边疆各族);

(3)和亲和会盟(吐蕃族);

(4)册封(南诏);

(5)设置机构(大都护府、都督府、羁縻州);

(6)经济文化交流。

宋朝时期的民族关系

先后与契丹族建立的辽、党项族建立的西夏、女真族建立的金长期并立。

并立

辽、西夏、金、大理等政权都吸收了中原王朝的政治制度、治理经验和文化。

吸收

即使在局部政权割据、争战状态下,各民族间的交往交流交融也从未中断过。

交融

元朝时期的民族关系

西藏

元世祖忽必烈封八思巴为帝师,领宣政院事,代表中央政府管理佛教和藏族事务

云南、东北

设行省,征发服役

台湾

设澎湖巡检司

一方面“行汉法”,另一方面对不同民族实行明显的差别对待。

民族政策

宣政院

明朝的民族关系

中央:礼部、鸿胪寺、提督四夷馆。

负责培养各种民族文字翻译人才。

地方:

修筑明长城,布置军镇。

开放马市,与蒙古、女真各族贸易。

北方:

东北:

设都司、卫、所,管理女真。

西北:

设赤斤蒙古、沙洲、哈密等卫。

西南:

设土司。

卫所和土司官员由各族酋长世袭任职,统领部署,按时向朝廷进贡土物,接受朝廷征调军兵。

西藏:

赦封西藏僧俗领袖,建立羁縻性质的都司等机构管辖该地区,通过贡赐、茶马贸易进行经济交流。

明朝时期的民族关系

东北

设都司、卫、所,对女真等族进行管理

(奴儿干都司)

北、西北

设一系列军镇“九镇”

云南

设土司

西藏

敕封西藏僧俗领袖为“王”“法王”,建立羁縻性质的都司等机构,对西藏地方进行管辖

(乌斯藏都司)

卫所和土司官员由各族酋长世袭任职,统领部属,按时向朝廷进贡土物,接受朝廷征调军兵

民族政策

礼部

鸿胪寺

提督四夷馆

清朝的民族关系

中央:设立理藩院,管理边疆民族事务。

地方:

北方:

满蒙联姻,加强对漠南蒙古族的控制。

西北:

平定噶尔丹叛乱,土尔扈特部回归,巩固西北边疆。

西部:

西南:

“改土归流”。

在青海设西宁办事大臣、在西藏设驻藏大臣;册封五世达赖为“达赖喇嘛”;册封五世班禅为“班禅额尔德尼”。

自清朝以来,藏传佛教活佛达赖和班禅转世灵童需在中央代表监督下,经金瓶掣签认定。

清朝时期的民族关系

蒙古

通过满蒙联姻,加强对漠南蒙古的控制

蒙疆

通过军事斗争平定漠西蒙古准噶尔部叛乱;尔扈特部回归祖国,巩固了西北边疆

青藏

分别册封五世达赖与五世班禅为“达赖喇嘛”和“班禅额尔德尼”,在青海、西藏地区设西宁办事大臣、驻藏大臣

西南

沿袭土司制度,后来逐渐进行“改土归流”

巩固统治:

土司制度? 改土归流?

明代推行的土司制度,对稳定南疆和少数民族地区的统治,起了一定积极作用,但其弊端也日益显露。土司的世袭性造成割据势力的事实存在,土司间为争夺领地、承袭权而仇杀、内讧,于是明朝廷在一些矛盾比较突出的地区实行改土归流。……改土归流比较彻底和大规模的推行,则是到清代才完成的。

——白寿彝《中国通史》

理藩院

【课堂探究】

第11课 中国古代的民族关系与对外交往

1.(30分)边疆管理是明清时期国家治理体系的重要组成部分。阅读材料,回答问题:

材料一 下表是明清时期加强边疆管理的部分措施

方位 明朝 清朝

台湾 派兵收复台湾,设置台湾府,隶属于福建省

东北 设奴尔干都司,对部落首领封授官号 反击沙俄入侵;签订《尼布楚条约》划分了东部边疆

蒙古 重修长城;隆庆和议;册封鞑靼首领,恢复贸易 设立盟、旗两级单位管辖;任命蒙古王公为盟长、

旗长

新疆 平定准噶尔部噶尔丹和维吾尔贵族大小和卓的叛乱、1762年设伊犁将军,总领军政事务

西藏 册封当地僧俗首领;设立行都指挥使司等机构管理军民事务,任用藏族上层人士进行管理 确立对达赖和班禅的册封制度和金瓶掣签制度;设立驻藏大臣代表朝廷与达赖和班禅共同管理西藏;颁布《钦定藏内善后章程》,以法律形式明确和落实了中央政府对西藏地区的管辖权

西南 设立宣慰司、土知府等各级政府机关;任用当地少数民族首领担任土司长官,实行土司制度;永乐后并开始实行改土归流,朝廷派遣流官直接统治 平定“三藩之乱”,大规模地改土归流,加强中央对地方的直接管辖

(1)根据材料并结合所学知识,概括明清两代边疆管理的共同特点。(10分)

(1)特点:有战有和;武力平叛;册封当地首领;设立管理机构;尊重各民族习俗和宗教信仰,优待各族上层人士。(10分,每点2分)

概括中国古代各民族以哪些方式交往交流交融?

(1)移民或民族迁徙:如汉朝向北方大量移民;魏晋时期“五胡”的内迁。

(2)民族战争:如秦汉与匈奴之间的战争;宋朝与辽、西夏、金之间的战争;

(3)友好交往(贸易):如唐朝与回纥之间互派使节,明朝在边境与蒙古、女真开展贸易。

(4)政治改革:如北魏孝文帝改革

(5)和亲与联姻:如西汉与匈奴和亲,清朝前期的满蒙联姻。

(6)会盟与和议:如唐朝与吐蕃的“长庆会盟”,北宋与辽朝的“澶渊之盟”。

(7)进行册封:如唐朝册封南诏王,明朝册封僧俗领袖,清朝册封达赖班禅。

(8)羁縻政策(主要指设置机构):如秦朝设立南海三郡;西汉设西域都护。

贰

中国古代的

对外交往

汉

隋唐

宋元

明清

陆路经河西走廊向中亚、西亚延伸

陆

海

①海路从合浦郡徐闻县出发,最远可以航行到印度南部。

②东汉时期,倭国(日本)派使臣来朝。

①隋炀帝命裴矩驻张掖,掌管通商事务

②唐都长安是世界上最繁华的国际大都市之一

③唐朝与大食国接触,中国技术传到阿拉伯地区

①隋朝:从南海郡出航到达赤土国(今马来半岛南部)

②唐朝:日本频繁向唐朝派遣唐使,交流频繁

北方陆路交通阻隔

①恢复唐朝由广州出发经越南到阿拉伯的旧路

②开辟了由明州(今浙江宁波)到日本和朝鲜半岛的航路。

③泉州成为重要的对外贸易港

①明清政府在对外关系上致力于维护朝贡体制和朝贡贸易体系,实行海禁及闭关锁国政策

②随着对外交往增多,清朝对外关系慢慢转型。

①明朝郑和下西洋、海禁。

②清朝签订《尼布楚条约》、马戛尔尼使团来华、闭关锁国

朝贡体系是公元前3世纪到公元19世纪末,在东亚、东南亚和中亚地区以儒家价值为基础而建构的国际关系体系。在这一体系中,朝贡国接受中华帝国朝廷的诘问并作出陈奏说明,并派人质、侍从来中国,以此表示臣服;还要定期向中华帝国朝廷进献贡品,中国要对其进行封赏以体现皇恩浩荡、天朝恩典。通过向中原王朝称臣纳贡,朝贡国从中原王朝获取巨大的经济利益,学习到先进的中原文化,获得中原王朝的安全保护。中原王朝的统治者通过“万邦来朝”的形式来彰显自身“德化来远”,以此证明自身统治的合法性。正是这种持续的相互需要,才使得朝贡体系能够维系千年之久……进入近代,在组织严密,实力雄厚的西方商业资本的冲击下,朝贡体系逐渐逊位,在19世纪后期最终解体。

——摘编自简佳星《浅谈朝贡体系》

知识拓展:朝贡贸易

阅读材料,概括朝贡体系的特点。所学知识,分析这一体系走向解体的原因。

特点:

①政府垄断、控制

②依附于各国使节的朝贡活动

③“厚往薄来”“倍偿其价”(对贡使的货物给予高额回报);④政治目的大于经济目的

④以儒家价值为基础

⑤与中华帝国具有君臣等级色彩

⑥结构稳定维系千年

【课堂拓展】

第10课 中国古代的民族关系与对外交往

闭关政策:

1、含义:严格的限制对外交往,只允许广州一处对外通商。

2、原因

①根因(经济上):自然经济的封闭性

②重要原因:封建君主专制的腐朽,统治者的盲目自大。

③直因:防范外夷和沿海人民勾结 威胁统治

3、评价:

①最严重的后果:使中国日渐脱离世界发展大势,隔绝了中外经济文化交流,阻碍了资本主义萌芽的成长,失去了利用国际贸易优势开辟海外市场、刺激资本扩张,推进工业化的契机,是造成近代中国落后的重要原因。

②对西方殖民者的侵略活动起到一定的自卫作用,但毕竟是一种消极落后的政策。这种政策最终无法阻挡西方殖民者的侵略。

4、认识:一个国家要向富强就必须顺应时代潮流,实行对外开放政策。

朝贡体系是公元前3世纪到公元19世纪末,在东亚、东南亚和中亚地区以儒家价值为基础而建构的国际关系体系。在这一体系中,朝贡国接受中华帝国朝廷的诘问并作出陈奏说明,并派人质、侍从来中国,以此表示臣服;还要定期向中华帝国朝廷进献贡品,中国要对其进行封赏以体现皇恩浩荡、天朝恩典。通过向中原王朝称臣纳贡,朝贡国从中原王朝获取巨大的经济利益,学习到先进的中原文化,获得中原王朝的安全保护。中原王朝的统治者通过“万邦来朝”的形式来彰显自身“德化来远”,以此证明自身统治的合法性。正是这种持续的相互需要,才使得朝贡体系能够维系千年之久……进入近代,在组织严密,实力雄厚的西方商业资本的冲击下,朝贡体系逐渐逊位,在19世纪后期最终解体。

——摘编自简佳星《浅谈朝贡体系》

【合作探究】根据材料概括朝贡体系的特点。并结合材料和所学知识,分析这一体系走向解体的原因。

【参考答案】

特点:以儒家价值为基础的的区域性国际体系;与中华帝国具有君、臣等级色彩;结构稳定,持续时间长;形成政治、经济和文化的多重制度性联系;崇尚睦邻友好。

原因:鸦片战争前后西方工业革命以来殖民扩张的冲击;体系内在的缺陷,如厚往薄来的封贡体制;清朝国力的衰落;周边国家和地区的发展等;

朝贡贸易

含义:通过朝贡与赏赐完成交易,也就是通过两国官方使节的往返,以礼物赠答进行交换的贸易方式

特点:厚往薄来,倍偿其价,政治目的大于经济目的

目的:政治上宣扬国威,加强与海外各国的联系;经济上求购各种异域珍宝特产,满足统治者对于奢侈品的需求

影响:促进了与周边国家的交流,扩大了中国的对外交往和国际影响;造成政府的财政负担;东亚逐渐形成了以中国文化为核心的东亚文化圈;

瓦解的原因:国力下降;厚往薄来,不顾经济利益;西方殖民势力冲击;

朝代 中央机构 民族关系 边疆政策 对外

秦 典客、典属国 北逐匈奴,修筑长城;南抚夷越 南海郡、桂林郡、象郡

汉 大鸿胪 北击匈奴;和亲政策 设机构;屯戍政策 甘英出使大秦;海路到达印度南部;汉委奴国王

魏晋 五胡内迁;汉化 汉人南迁加快江南开发

隋 礼部 鸿胪寺 周边民族归附;封谯国夫人 郡县制(豪酋大姓);三次派人抵达琉球 造纸术外传;派遣遣唐使;鉴真东渡;长安国际大都会

唐 礼部 鸿胪寺 “天可汗”;和亲、会盟;册封;羁縻州刺史由民族首领担任 大都护府、都护府、羁縻州 宋 礼部、鸿胪寺 少数民族吸收中原制度 陆路受阻,海路发达;泉州

元 宣政院 行汉法;差别对待 东北、云南设行省 马可波罗

明 礼部 鸿胪寺 提督四夷馆 修长城,设“九边”;贸易 东北设都司、卫、所;西北设卫;西南设土司;敕封 朝贡体系,朝贡贸易体系;《尼布楚条约》;海禁,闭关锁国

清 理藩院 满蒙联姻;军事斗争;册封; 办事大臣;改土归流

统一多民族国家进一步巩固与发展

对外交往由繁荣到“闭关锁国,逐步落后于世界潮流”

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理