人教版必修三第一单元 第1课 《百家争鸣和儒家思想的形成》课件(共44张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版必修三第一单元 第1课 《百家争鸣和儒家思想的形成》课件(共44张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 5.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-11-02 14:43:43 | ||

图片预览

文档简介

(共44张PPT)

人类活动粗略地分为经济活动、政治活动和文化活动。

从必修三目录看,教科书的文化史包括了思想、文学、艺术、宗教、科学技术、自然科学、教育等七类。

总体特征

1)人类的思想文化活动都是在继承前人思想文化成果的基础上,根据社会历史条件的变化,经历了由低级向高级发展的历程;

2)人类思想文化发展史具有多元化特征;

3)不同特色的思想文化相互碰撞、互相交融,共同发展。

经济、政治与文化的关系:经济、政治决定文化,文化反映经济、政治;文化具有相对独立性,对经济、政治具有反作用。

社会存在与社会意识

这个春天,格外不同

最硬核的领导核心!

全世界最好的人民!

疫情在全世界爆发后,我们总会看到一种观点,就是嘲笑别国的做法,觉得别国都应该来抄中国的作业。

我们前期的失误,其实是需要反思的。

而我们后期的有效,别的国家也是学不来的。

——上海华山医院张文宏

他们学不来什么?

一、责任优先于自由

二、义务先于权利

三、群体高于个人

四、和谐高于冲突

——陈来《中华文明的核心价值》

文化优势

单元解读

第一单元

中国传统文化主流思想的演变

●主流思想是什么?

●它是怎样出现和形成的?

●它怎样成为中国传统文化的主流思想?

●成为主流思想后,它是如何演变的?

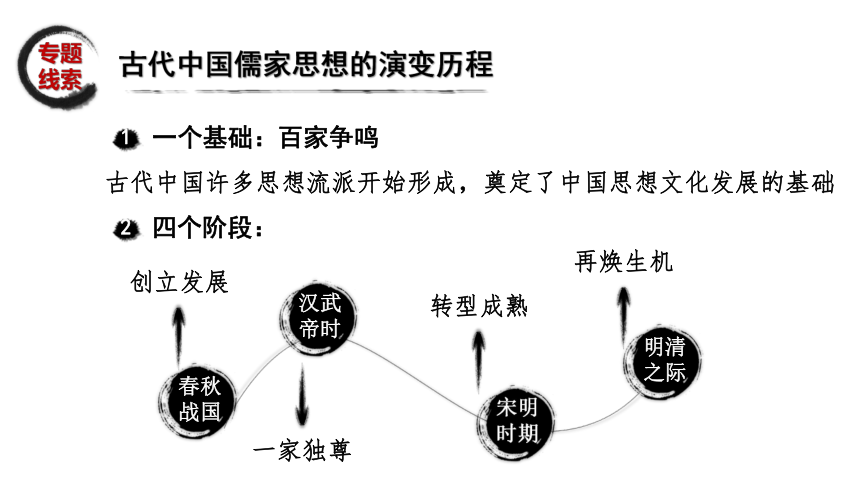

古代中国儒家思想的演变历程

专题

线索

古代中国许多思想流派开始形成,奠定了中国思想文化发展的基础

春秋战国

汉武帝时

宋明时期

明清之际

创立发展

一家独尊

转型成熟

再焕生机

一个基础:百家争鸣

1

四个阶段:

2

第1课 “百家争鸣”和儒家思想的形成

新课标:

了解老子、孔子学说;通过孟子、荀子、庄子等了解“百家争鸣”的局面及其意义

(一)“百家争鸣”的概念

“百家争鸣”是指春秋战国时期诸子各家之间所展开的互相驳难、论辩,同时相互学习、吸收的学术局面。

“诸子百家”:

①“诸子”是指各种不同学术流派的代表人物及其著作。

②“百家”是个泛称,言诸子之多。按照诸子学说的主要倾向可以划分为儒、道、法、墨、名、农、兵、杂、纵横、阴阳家等。

一、“百家争鸣”局面的出现

2、“争鸣百家”局面出现 有什么深刻的社会原因?

经济

铁器牛耕的使用和推广,井田制崩溃,土地私有制确立,封建经济的迅速发展

— —为百家争鸣提供了物质条件

2、“百家争鸣”局面出现有什么深刻的社会原因?

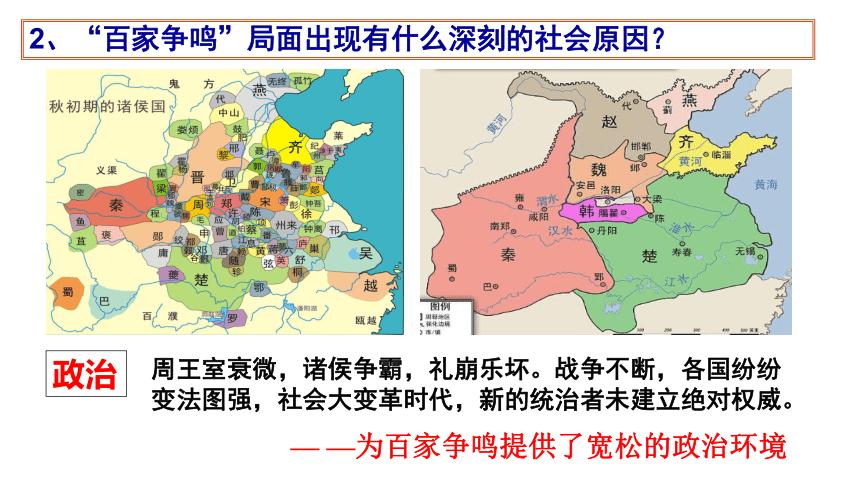

政治

周王室衰微,诸侯争霸,礼崩乐坏。战争不断,各国纷纷变法图强,社会大变革时代,新的统治者未建立绝对权威。

— —为百家争鸣提供了宽松的政治环境

2、“百家争鸣”局面的出现有什么深刻的社会原因?

《礼贤下士》

材料:信陵君,仁而下士,士无贤不肖,皆谦而礼交之,不敢以其富骄士,士以此方数千里,争往归之,致食客三千人。当是时,诸侯以公子贤,多客,不敢加兵谋魏十余年。

——司马迁《史记》

“士”阶层的活跃和受重用,各国诸侯都想富国强兵,因而特别的礼贤下士。

— —为百家争鸣准备了人才与动力源泉

阶级

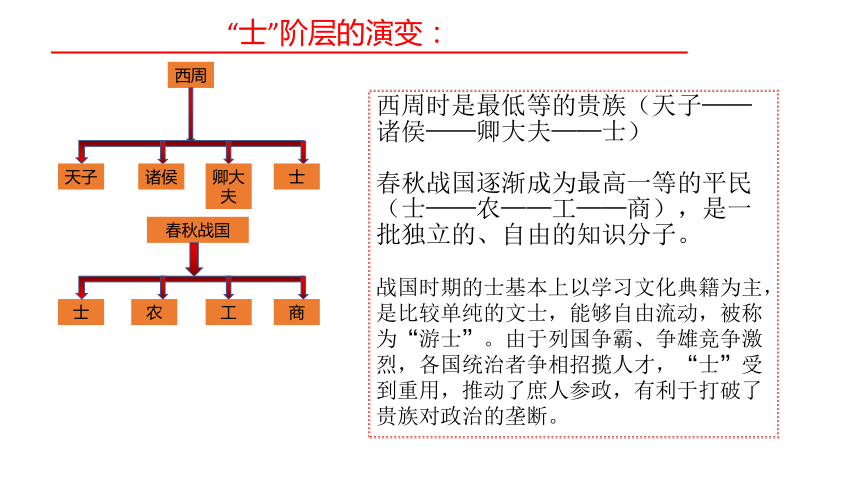

西周时是最低等的贵族(天子——诸侯——卿大夫——士)

春秋战国逐渐成为最高一等的平民(士——农——工——商),是一批独立的、自由的知识分子。

战国时期的士基本上以学习文化典籍为主,是比较单纯的文士,能够自由流动,被称为“游士”。由于列国争霸、争雄竞争激烈,各国统治者争相招揽人才,“士”受到重用,推动了庶人参政,有利于打破了贵族对政治的垄断。

“士”阶层的演变:

西周

天子

诸侯

卿大夫

士

春秋战国

商

工

农

士

2、“百家争鸣” 局面出现有什么深刻的社会原因?

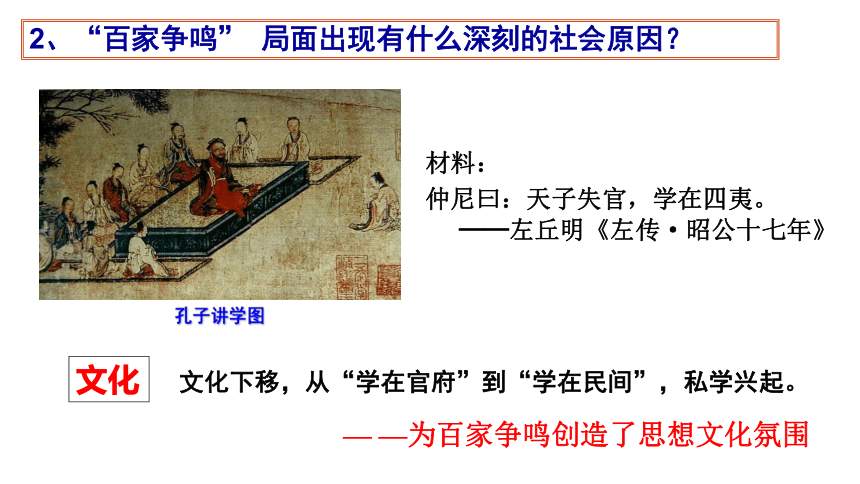

孔子讲学图

材料:

仲尼曰:天子失官,学在四夷。

──左丘明《左传·昭公十七年》

文化下移,从“学在官府”到“学在民间”,私学兴起。

— —为百家争鸣创造了思想文化氛围

文化

(二)“百家争鸣”的背景

经济:井田制瓦解,封建经济形成与发展

1

政治:周王室衰微,诸侯纷争加剧

2

①必要:各诸侯国的政治变革与相互竞争需要理论指导。

②可能:统治阶级尚未建立绝对权威,人们思想较自由。

阶级:“士”阶层的活跃和受重用

3

①客观:诸侯们企图实现富国强兵,因而特别礼贤下士。

②主观:“士”们希望实现用自己思想治国理政的愿望。

文化:“学在官府”到“学在民间”(私学兴起,学术下移)

4

“百家争鸣”出现社会原因

铁器和牛耕的推广

生产力发展

社会大变革

土地制度

阶级关系

政治制度

思想文化空前发展

百家争鸣

井田制瓦解

礼崩乐坏

分封宗法制破坏

历史规律:一定时期的思想文化是一定时期社会经济、政治发展的反映。

儒、道、名、法、墨、阴阳、小说、纵横、兵家、农家等各家学派林立,,围绕着天人之际、古今之变、礼法、王霸、义利等话题,展开辩论,相互吸收,共同发展,稷下学宫达到鼎盛对此,司马光在《稷下赋》中说:“致千里之奇士,总百家之伟说。” 稷下学宫最有名的两个人是孟子和荀子。两人都曾在稷下学宫任职,荀子在齐襄王时期曾三为“祭酒”。

百家争鸣

百家争鸣

儒家

道家

法家

墨家

孔子

孟子

荀子

老子

庄子

韩非子

墨子

2、表现

百家争鸣对中国有何重大历史影响?

是中国历史上第一次思想解放运动

是中国学术文化、思想道德发展的重要阶段,奠定了中国传统文化体系的基础。

儒家思想孕育了传统文化中的政治理想和道德准则;

道家学说构成了中国哲学的基础;

法家的变革精神,成为历代改革图治的理论武器。

二、儒家思想的形成与初步发展

(一)春秋时期:孔子与儒家的创立

姓名:孔子,名丘,字仲尼

生卒:公元前551年至前479年

籍贯:鲁国(今山东曲阜)

相貌:长九尺六寸,俗谓长人而异之

出生:没落的奴隶主贵族家庭

头衔:古代中国思想家、教育家

儒家学派的创始人

孔子名片

孔庙——杏坛

曲阜是春秋时期鲁国的都城,是我国思想家、教育家、儒家创始人孔子的故乡。这里有着丰富的文化遗产,其中最著名是曲阜三孔——孔庙、孔府、孔林。

材料一 :樊迟问仁。子曰:“爱人”。

——《论语.颜渊》

己所不欲,勿施于人。

——《论语·卫灵公篇》

材料二: 子曰:为政以德,譬如北辰,居其所而众星拱之。 ——《论语﹒为政》

材料三:“克己复礼为仁。” “非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。”

——《论语·颜渊》

思想主张

材料四:子曰:“有教无类。”

——《论语·卫灵公》

孔子和早期儒学

孔子和早期儒学

(一)思想核心:

1、仁

仁的含义:

实现仁的途径:

爱人;

“己所不欲,勿施于人”

材料一 :樊迟问仁。子曰:“爱人”。

——《论语.颜渊》

己所不欲,勿施于人。

——《论语·卫灵公篇》

孔子和早期儒学

(一)、思想核心:

2、礼

礼的含义:

实现礼的途径:

周礼:狭义指西周建立的以分封制和宗法制为核心的等级名分制度,广义指总的社会规范和行为准则,其实质是维护奴隶制等级制的工具。

克己复礼

材料三:“克己复礼为仁。” “非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。”

——《论语·颜渊》

仁

礼

内在的品德修养

具备“仁”的内在品德,才能自觉地遵守“礼”。

外在的行为规范

遵守“礼”的规范,才能更好地践行“仁”的品德。

问题一:“仁”与“礼”的关系

孔子和早期儒学

(一)思想核心:仁、礼

“人而不仁,如礼何?”

——《论语·八佾》

“克己复礼为仁。”

——《论语·颜渊》

孔子和早期儒学

(二)政治观点:

子曰:“为政以德,譬如北辰,居其所而众星共之。”

子曰:“苛政猛于虎也!”

德治

(三)教育思想和活动:

①主张“有教无类”和“因材施教”。

②创办私学。

③整理文献:《诗经》《尚书》《仪礼》《周易》《乐经》《春秋》(“六经”)

思维拓展:孔子政治主张是否获得统治者认可?为什么?

孔子政治主张遭冷遇的原因:以仁爱、德治、教化为核心的儒家思想不适应春秋战国争霸战争的时代需要。

孔子终生热衷于从事政治,有一腔报国之热血,也有自己的政治见解,但14年周游列国的政治游说中,东奔西走,屡次碰壁,多次遇到危险,险些丧命。

(二)战国时期:孟荀与早期儒学的成熟

1、孟子及其学说:

(1)贡献:继承并发展了孔子学说,使之更加系统化

名轲,字子舆,邹国(今山东邹城)人。战国时期儒家代表人物,代表新兴封建地主阶级的利益。相传师承孔子嫡孙子思。著有《孟子》,文章说理畅达,长于论辩。元代追封他为“亚圣”。

孟子(前372年至289年)

孟子对曰:“地方百里而可以王。王如施仁政于民,省刑罚,薄税敛,深耕易耨。壮者以暇日修其孝悌忠信,入以事其父兄,出以事其长上,可使制梃以挞秦楚之坚甲利兵矣。彼夺其民时,使不得耕耨以养其父母,父母冻饿,兄弟妻子离散。彼陷溺其民,王往而征之,夫谁与王敌?故曰:‘仁者无敌。’王请勿疑!”

——《孟子·梁惠王章句上》

孟子的思想主张

①主张实行“仁政”

民为贵,社稷次之,君为轻。

——《孟子·尽心上》

②提出“民贵君轻”的民本思想

“恻隐之心,人皆有之;羞恶之心,人皆有之;恭敬之心,人皆有之;是非之心,人皆有之。恻隐之心,仁也;羞恶之心,义也;恭敬之心,礼也;是非之心,智也。仁义礼智,非由外铄我也,我固有之也,弗思耳矣。”

——《孟子·告子上》

③伦理观上主张“性本善”

④道德观念上“倡浩然之气”,强调先义后利,舍生取义(义利观)

2、荀子及其学说:

(1)贡献:广泛吸收各家思想的精华,丰富了早期儒家的思想内容

名况,字卿,赵国猗氏(今山西安泽)人。战国末期儒家代表人物,代表新兴封建地主阶级的利益。曾在齐国稷下学宫游学,著有《荀子》一书。相传李斯和韩非都是他的入室弟子。

荀子(前313年至238年)

(2)思想主张:

①政治主张:

A.“仁义”和“王道”, 以德服人; B.提出“君舟民水”的民本思想.

C.以礼为主,礼法并施

②人性观:主张“性本恶”; 强调用礼乐和法度来规范人的行为,使人向善

荀子提倡的礼不同于孔孟,而是主张靠行政手段强制使人向善

③哲学观:“天行有常,不为尧舜,不为桀亡。” ;

“制天命而用之”(朴素的唯物主义)

【深化拓展1】先秦儒家思想对比

孔子 孟子 荀子

阶级属性

仁的思想

民本思想

人性论

地位

爱人

为政以德

性相近

仁政

仁义

民贵君轻

君舟民水

性善论

性恶论

【深化拓展2】儒家的“民本”思想是否与今天民主理念相同?

儒家的“民本”思想劝告统治者重视人民,以民为本,以维护“君”为中心,是一种维护君主统治的策略。

现代民主,其核心是人民当家做主,维护人民利益。

新兴地主阶级

新兴地主阶级

奴隶主贵族

至圣

亚圣

儒学集大成者

二、道家学派

(一)老子及其学说:——春秋末期没落奴隶主贵族阶级的代表

老子(生卒年不详)

姓李,名耳,字聃。相传为春秋末年楚国人,约与孔子同时略早,作过周守藏史,熟悉各种典章制度。孔子也曾数次向老子问礼、求道。传世的老子《道德经》,不是一时一人之手,而是由其门人追忆老子遗说,到战国时纂集而成的。

道家是形成于先秦时期的学术派别,而道教是形成于两汉时期的宗教派别。二者既有联系,又有区别。

“有无相生,难易相成,长短相形,高下相倾,声音相和,前后相随”

“祸兮,福之所倚;福兮,祸之所伏。”

“治大国,若烹小鲜”

“我无为而民自化,我好静而民自正,我无事而民自富,我无欲而民自朴。”

“邻国相望,鸡犬之声相闻,民至老死,不相往来。”

老子的思想主张:

③朴素的辩证法思想

①认为万物的本原是“道”,要顺应自然

②政治思想:主张“无为而治”、“小国寡民”

“道生一,一生二,二生三,三生万物。”

(二)庄子及其学说:

名周,战国时期宋国蒙(河南商丘)人。曾做过漆园吏,有时以打草鞋为副业。所著《庄子》想象力丰富,语言灵活多变,能把一些微妙难言的哲理说得引人入胜。

庄子(前369年至286年)

2、万物等同:“齐物论”——任何事物在本质上都是相同的,没有区别(万物齐一)

天人合一 物我两忘

3、超逸处世:“逍遥”的人生哲学——放弃欲念,获取精神自由

▲

鼓盆而歌

庄子在妻子死后,坐在地上边敲击瓦缶边唱歌。他说:“我的妻子原本就没有出声,气息变化而有了生命,如今变化又回到死亡,这就跟春夏秋冬四季运行一样。”

庄周梦蝶

庄周梦见自己变成蝴蝶,感到多么愉快和惬意啊!不知道自己原本是庄周。突然间醒过来,惊惶不定之间方知原来我是庄周。不知是庄周梦中变成蝴蝶呢,还是蝴蝶梦见自己变成庄周呢?

1、认为世间万物是相对的

庄子的思想主张:

法家

韩非子(约公元前280一前233年),战国末期韩国人,韩王室诸公子之一,《史记》记载,韩非精于“刑名法术之学”,与秦相李斯都是荀子的学生。他的著作很多,主要收集在《韩非子》一书中。

2、思想:

“宋人有耕者,田中有株。兔走触株,折颈而死。因释其耒而守株,冀复得兔。兔不可复得,而身为宋国笑。今欲以先王之政,治当世之民,皆守株之类也。”

守株待兔

“以法为本,法不阿贵;刑过不避大臣,赏善不遗匹夫。” ——《韩非子》

“事在四方,要在中央;圣人执要,四方来效。”——《韩非子》

“是以圣人不期修古,不法常可,论世之事,因为之备。”

①变革观:厚今薄古,变法革新,“法后王”

②法治观:以法治国,提出系统的法治理论;

③集权观:建立君主专制中央集权制度,法术势相结合

④伦理观:性恶论,用刑罚使人恐于犯罪。

材料探史——法家在战国时的社会地位及原因

材料 战国时期法家代表人物的重要变法: 1.魏国李悝变法,…… 结果巩固了封建统治,实现了富国强兵,使魏国成为战国初期最强盛的国家。 2.楚国吴起变法,…… 结果使楚国由弱转强。 3.韩国韩昭侯任用申不害变法。4.秦国商鞅变法,……变法顺应了历史发展的潮流,使秦国……

探究.上述材料反映出法家在战国时社会地位如何?并根据所学知识分析其原因。

地位:备受统治者推崇

原因:

其代表的是新兴地主阶级利益,其主张符合统治者富国强兵的需要;

适应了当时社会政治改革的需要;

符合国家由分裂走向统一的趋势。

问题二:韩非“法治”与现代“法治”思想的比较

韩非“法治” 现代“法治”

制定 (性质)

目的

特点

按君主和统治阶级意志制定(专制主义)

按人民和国家意志制定(人民主权)

为了君主个人利益

维护人民的利益

专制王权的统治工具,法律是用来镇压人民的

否定任何特权,法律面前人人平的

四、墨家学派

(一)墨家形成:——小生产者团体

(二)墨家代表:墨子及其学说

名翟,鲁国人,一说宋国人。他自称“贱人”,是一个能制造器械的木工,与当时著名工匠鲁班齐名。相传他早年曾接受过儒家教育,后来抛弃儒学,创立墨家学派。著有《墨子》一书。

墨子(前479年至381年)

墨家

墨子名翟,是春秋末战国初时期的思想家、学者,墨家学派的创始人。出身平民,曾师从儒家,厌烦于儒家的烦琐礼乐,遂放弃儒学,形成自己的学派,代表作《墨子》,墨家多为生活艰难的小生产者,代表平民百姓的利益。

思想主张:兼爱、非攻、 尚贤、节俭等

材料一:欲天下之富而恶其贫,欲天下之治而恶其乱,当兼相爱、交相利。

材料二:(战争)春则废民耕稼树艺,秋则废民获敛……百姓饥寒而死者,不可胜数。

材料三:尚贤者,政之本也。……虽在农与工肆之人,有能则举之。

——《墨子》

材料 主张 学派

“黎民不饥不寒,然而不王者,未之有也。”“民为贵,社稷次之,君为轻。”

“视人之国若视其国,视人之家若视其家,视人之身若视其身。”

“我无为而民自化,我好静而民自正,我无事而民自富,我无欲而民自朴。”

“刑过不避大臣,赏善不遗匹夫。”

仁政、王道、民贵君轻

兼爱

无为而治

依法治国

儒家

墨家

道家

法家

分析以下材料体现的思想主张及其所属的学派

1.“欲求兴天下之利,除天下之害,当若繁为攻伐,此实天下之巨害也。”这一观点出自先秦 ( )

A.儒家 B.法家 C.墨家 D.道家

2.易中天先生在其新书《先秦诸子百家争鸣》中对春秋战国时期的学派作了如下评价

①关注社会,留下了平等、互利、博爱的社会理想

②关注人生,留下了真实、自由、宽容的人生追求

③关注国家,留下了公开、公平、公正的治国理念

④关注文化,留下了仁爱、正义、自强的核心价值

下列各项对①②③④对应的学派判断正确的是( )

A.道家、儒家、墨家、法家 B.儒家、道家、法家、墨家

C.墨家、道家、法家、儒家 D.法家、墨家、儒家、道家

C

C

百家争鸣和儒家思想的形成

百家争鸣

含义

百家:数量多

争鸣:争论、诘难、批驳

社会原因

经济:井田制崩溃。政治:周王室衰微

阶级关系:“士”阶层的活跃和受重用。

思想文化:从“学在官府”到“学在民间”

派别代表

儒家:孔子、孟子、荀子

道家:老子、庄子

法家:韩非子 墨家:墨子

历史影响

奠定中国文化发展的基础,中国历史上第一次

思想解放运动

早期儒学

孔子思想:核心是仁、以德治民、克己复礼、有教无类

孟子思想:仁政、民贵君轻、性善论

荀子思想:仁义、王道、君舟民水、性恶论、

“天行有常,制天命而用之”

道家法家

老子:“道”、无为而治、辩证法思想

庄子:世界万物都是相对的(相对论)

韩非子: 以法治国、“法、术、势”相结合的政治思想体系

21.阅读材料,完成下列要求。(15分)

材料 孔子认为,礼乐制度的松弛、崩坏,导致社会动荡,极力主张“道(导)之以德,齐之以礼”,重建社会秩序。孔子曾把重建礼乐秩序的希望寄托在统治者身上,称:“上好礼,则民莫敢不敬。”他一度入仕为官,以求实现其治国理想。他还提倡“学而优则仕”,其弟子亦多有入仕者。孔子认为一个人要成为完美的人,必须用礼乐规范个人的言行举止。个人“不学礼,无以立”,在言行上做到“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动”。

——摘编自王钧林《中国儒学史》

(1)根据材料并结合所学知识,简述孔子关于礼的思想产生的社会背景。(7分)

(2)根据材料并结合所学知识,概括孔子关于礼的主张。(8分)

可得出春秋时期,随着周王室衰微,诸侯争霸,礼乐传统遭到破坏。

再结合所学

当时百家争鸣兴起,思想活跃

背景:①礼乐传统(2分);

②周王室衰微,诸侯争霸,礼崩乐坏(3分);

③思想活跃(2分)。

得出重建礼制社会

得出希望主政者能担当重建礼乐秩序的大任

得出积极入仕,以礼治国

得出主张人人都践行周礼

主张:①重建礼制社会(2分);

②希望主政者能担当重建礼乐秩序的大任(2分);

③积极入仕,以礼治国(2分);

④人人都践行周礼(3分)。

人类活动粗略地分为经济活动、政治活动和文化活动。

从必修三目录看,教科书的文化史包括了思想、文学、艺术、宗教、科学技术、自然科学、教育等七类。

总体特征

1)人类的思想文化活动都是在继承前人思想文化成果的基础上,根据社会历史条件的变化,经历了由低级向高级发展的历程;

2)人类思想文化发展史具有多元化特征;

3)不同特色的思想文化相互碰撞、互相交融,共同发展。

经济、政治与文化的关系:经济、政治决定文化,文化反映经济、政治;文化具有相对独立性,对经济、政治具有反作用。

社会存在与社会意识

这个春天,格外不同

最硬核的领导核心!

全世界最好的人民!

疫情在全世界爆发后,我们总会看到一种观点,就是嘲笑别国的做法,觉得别国都应该来抄中国的作业。

我们前期的失误,其实是需要反思的。

而我们后期的有效,别的国家也是学不来的。

——上海华山医院张文宏

他们学不来什么?

一、责任优先于自由

二、义务先于权利

三、群体高于个人

四、和谐高于冲突

——陈来《中华文明的核心价值》

文化优势

单元解读

第一单元

中国传统文化主流思想的演变

●主流思想是什么?

●它是怎样出现和形成的?

●它怎样成为中国传统文化的主流思想?

●成为主流思想后,它是如何演变的?

古代中国儒家思想的演变历程

专题

线索

古代中国许多思想流派开始形成,奠定了中国思想文化发展的基础

春秋战国

汉武帝时

宋明时期

明清之际

创立发展

一家独尊

转型成熟

再焕生机

一个基础:百家争鸣

1

四个阶段:

2

第1课 “百家争鸣”和儒家思想的形成

新课标:

了解老子、孔子学说;通过孟子、荀子、庄子等了解“百家争鸣”的局面及其意义

(一)“百家争鸣”的概念

“百家争鸣”是指春秋战国时期诸子各家之间所展开的互相驳难、论辩,同时相互学习、吸收的学术局面。

“诸子百家”:

①“诸子”是指各种不同学术流派的代表人物及其著作。

②“百家”是个泛称,言诸子之多。按照诸子学说的主要倾向可以划分为儒、道、法、墨、名、农、兵、杂、纵横、阴阳家等。

一、“百家争鸣”局面的出现

2、“争鸣百家”局面出现 有什么深刻的社会原因?

经济

铁器牛耕的使用和推广,井田制崩溃,土地私有制确立,封建经济的迅速发展

— —为百家争鸣提供了物质条件

2、“百家争鸣”局面出现有什么深刻的社会原因?

政治

周王室衰微,诸侯争霸,礼崩乐坏。战争不断,各国纷纷变法图强,社会大变革时代,新的统治者未建立绝对权威。

— —为百家争鸣提供了宽松的政治环境

2、“百家争鸣”局面的出现有什么深刻的社会原因?

《礼贤下士》

材料:信陵君,仁而下士,士无贤不肖,皆谦而礼交之,不敢以其富骄士,士以此方数千里,争往归之,致食客三千人。当是时,诸侯以公子贤,多客,不敢加兵谋魏十余年。

——司马迁《史记》

“士”阶层的活跃和受重用,各国诸侯都想富国强兵,因而特别的礼贤下士。

— —为百家争鸣准备了人才与动力源泉

阶级

西周时是最低等的贵族(天子——诸侯——卿大夫——士)

春秋战国逐渐成为最高一等的平民(士——农——工——商),是一批独立的、自由的知识分子。

战国时期的士基本上以学习文化典籍为主,是比较单纯的文士,能够自由流动,被称为“游士”。由于列国争霸、争雄竞争激烈,各国统治者争相招揽人才,“士”受到重用,推动了庶人参政,有利于打破了贵族对政治的垄断。

“士”阶层的演变:

西周

天子

诸侯

卿大夫

士

春秋战国

商

工

农

士

2、“百家争鸣” 局面出现有什么深刻的社会原因?

孔子讲学图

材料:

仲尼曰:天子失官,学在四夷。

──左丘明《左传·昭公十七年》

文化下移,从“学在官府”到“学在民间”,私学兴起。

— —为百家争鸣创造了思想文化氛围

文化

(二)“百家争鸣”的背景

经济:井田制瓦解,封建经济形成与发展

1

政治:周王室衰微,诸侯纷争加剧

2

①必要:各诸侯国的政治变革与相互竞争需要理论指导。

②可能:统治阶级尚未建立绝对权威,人们思想较自由。

阶级:“士”阶层的活跃和受重用

3

①客观:诸侯们企图实现富国强兵,因而特别礼贤下士。

②主观:“士”们希望实现用自己思想治国理政的愿望。

文化:“学在官府”到“学在民间”(私学兴起,学术下移)

4

“百家争鸣”出现社会原因

铁器和牛耕的推广

生产力发展

社会大变革

土地制度

阶级关系

政治制度

思想文化空前发展

百家争鸣

井田制瓦解

礼崩乐坏

分封宗法制破坏

历史规律:一定时期的思想文化是一定时期社会经济、政治发展的反映。

儒、道、名、法、墨、阴阳、小说、纵横、兵家、农家等各家学派林立,,围绕着天人之际、古今之变、礼法、王霸、义利等话题,展开辩论,相互吸收,共同发展,稷下学宫达到鼎盛对此,司马光在《稷下赋》中说:“致千里之奇士,总百家之伟说。” 稷下学宫最有名的两个人是孟子和荀子。两人都曾在稷下学宫任职,荀子在齐襄王时期曾三为“祭酒”。

百家争鸣

百家争鸣

儒家

道家

法家

墨家

孔子

孟子

荀子

老子

庄子

韩非子

墨子

2、表现

百家争鸣对中国有何重大历史影响?

是中国历史上第一次思想解放运动

是中国学术文化、思想道德发展的重要阶段,奠定了中国传统文化体系的基础。

儒家思想孕育了传统文化中的政治理想和道德准则;

道家学说构成了中国哲学的基础;

法家的变革精神,成为历代改革图治的理论武器。

二、儒家思想的形成与初步发展

(一)春秋时期:孔子与儒家的创立

姓名:孔子,名丘,字仲尼

生卒:公元前551年至前479年

籍贯:鲁国(今山东曲阜)

相貌:长九尺六寸,俗谓长人而异之

出生:没落的奴隶主贵族家庭

头衔:古代中国思想家、教育家

儒家学派的创始人

孔子名片

孔庙——杏坛

曲阜是春秋时期鲁国的都城,是我国思想家、教育家、儒家创始人孔子的故乡。这里有着丰富的文化遗产,其中最著名是曲阜三孔——孔庙、孔府、孔林。

材料一 :樊迟问仁。子曰:“爱人”。

——《论语.颜渊》

己所不欲,勿施于人。

——《论语·卫灵公篇》

材料二: 子曰:为政以德,譬如北辰,居其所而众星拱之。 ——《论语﹒为政》

材料三:“克己复礼为仁。” “非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。”

——《论语·颜渊》

思想主张

材料四:子曰:“有教无类。”

——《论语·卫灵公》

孔子和早期儒学

孔子和早期儒学

(一)思想核心:

1、仁

仁的含义:

实现仁的途径:

爱人;

“己所不欲,勿施于人”

材料一 :樊迟问仁。子曰:“爱人”。

——《论语.颜渊》

己所不欲,勿施于人。

——《论语·卫灵公篇》

孔子和早期儒学

(一)、思想核心:

2、礼

礼的含义:

实现礼的途径:

周礼:狭义指西周建立的以分封制和宗法制为核心的等级名分制度,广义指总的社会规范和行为准则,其实质是维护奴隶制等级制的工具。

克己复礼

材料三:“克己复礼为仁。” “非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。”

——《论语·颜渊》

仁

礼

内在的品德修养

具备“仁”的内在品德,才能自觉地遵守“礼”。

外在的行为规范

遵守“礼”的规范,才能更好地践行“仁”的品德。

问题一:“仁”与“礼”的关系

孔子和早期儒学

(一)思想核心:仁、礼

“人而不仁,如礼何?”

——《论语·八佾》

“克己复礼为仁。”

——《论语·颜渊》

孔子和早期儒学

(二)政治观点:

子曰:“为政以德,譬如北辰,居其所而众星共之。”

子曰:“苛政猛于虎也!”

德治

(三)教育思想和活动:

①主张“有教无类”和“因材施教”。

②创办私学。

③整理文献:《诗经》《尚书》《仪礼》《周易》《乐经》《春秋》(“六经”)

思维拓展:孔子政治主张是否获得统治者认可?为什么?

孔子政治主张遭冷遇的原因:以仁爱、德治、教化为核心的儒家思想不适应春秋战国争霸战争的时代需要。

孔子终生热衷于从事政治,有一腔报国之热血,也有自己的政治见解,但14年周游列国的政治游说中,东奔西走,屡次碰壁,多次遇到危险,险些丧命。

(二)战国时期:孟荀与早期儒学的成熟

1、孟子及其学说:

(1)贡献:继承并发展了孔子学说,使之更加系统化

名轲,字子舆,邹国(今山东邹城)人。战国时期儒家代表人物,代表新兴封建地主阶级的利益。相传师承孔子嫡孙子思。著有《孟子》,文章说理畅达,长于论辩。元代追封他为“亚圣”。

孟子(前372年至289年)

孟子对曰:“地方百里而可以王。王如施仁政于民,省刑罚,薄税敛,深耕易耨。壮者以暇日修其孝悌忠信,入以事其父兄,出以事其长上,可使制梃以挞秦楚之坚甲利兵矣。彼夺其民时,使不得耕耨以养其父母,父母冻饿,兄弟妻子离散。彼陷溺其民,王往而征之,夫谁与王敌?故曰:‘仁者无敌。’王请勿疑!”

——《孟子·梁惠王章句上》

孟子的思想主张

①主张实行“仁政”

民为贵,社稷次之,君为轻。

——《孟子·尽心上》

②提出“民贵君轻”的民本思想

“恻隐之心,人皆有之;羞恶之心,人皆有之;恭敬之心,人皆有之;是非之心,人皆有之。恻隐之心,仁也;羞恶之心,义也;恭敬之心,礼也;是非之心,智也。仁义礼智,非由外铄我也,我固有之也,弗思耳矣。”

——《孟子·告子上》

③伦理观上主张“性本善”

④道德观念上“倡浩然之气”,强调先义后利,舍生取义(义利观)

2、荀子及其学说:

(1)贡献:广泛吸收各家思想的精华,丰富了早期儒家的思想内容

名况,字卿,赵国猗氏(今山西安泽)人。战国末期儒家代表人物,代表新兴封建地主阶级的利益。曾在齐国稷下学宫游学,著有《荀子》一书。相传李斯和韩非都是他的入室弟子。

荀子(前313年至238年)

(2)思想主张:

①政治主张:

A.“仁义”和“王道”, 以德服人; B.提出“君舟民水”的民本思想.

C.以礼为主,礼法并施

②人性观:主张“性本恶”; 强调用礼乐和法度来规范人的行为,使人向善

荀子提倡的礼不同于孔孟,而是主张靠行政手段强制使人向善

③哲学观:“天行有常,不为尧舜,不为桀亡。” ;

“制天命而用之”(朴素的唯物主义)

【深化拓展1】先秦儒家思想对比

孔子 孟子 荀子

阶级属性

仁的思想

民本思想

人性论

地位

爱人

为政以德

性相近

仁政

仁义

民贵君轻

君舟民水

性善论

性恶论

【深化拓展2】儒家的“民本”思想是否与今天民主理念相同?

儒家的“民本”思想劝告统治者重视人民,以民为本,以维护“君”为中心,是一种维护君主统治的策略。

现代民主,其核心是人民当家做主,维护人民利益。

新兴地主阶级

新兴地主阶级

奴隶主贵族

至圣

亚圣

儒学集大成者

二、道家学派

(一)老子及其学说:——春秋末期没落奴隶主贵族阶级的代表

老子(生卒年不详)

姓李,名耳,字聃。相传为春秋末年楚国人,约与孔子同时略早,作过周守藏史,熟悉各种典章制度。孔子也曾数次向老子问礼、求道。传世的老子《道德经》,不是一时一人之手,而是由其门人追忆老子遗说,到战国时纂集而成的。

道家是形成于先秦时期的学术派别,而道教是形成于两汉时期的宗教派别。二者既有联系,又有区别。

“有无相生,难易相成,长短相形,高下相倾,声音相和,前后相随”

“祸兮,福之所倚;福兮,祸之所伏。”

“治大国,若烹小鲜”

“我无为而民自化,我好静而民自正,我无事而民自富,我无欲而民自朴。”

“邻国相望,鸡犬之声相闻,民至老死,不相往来。”

老子的思想主张:

③朴素的辩证法思想

①认为万物的本原是“道”,要顺应自然

②政治思想:主张“无为而治”、“小国寡民”

“道生一,一生二,二生三,三生万物。”

(二)庄子及其学说:

名周,战国时期宋国蒙(河南商丘)人。曾做过漆园吏,有时以打草鞋为副业。所著《庄子》想象力丰富,语言灵活多变,能把一些微妙难言的哲理说得引人入胜。

庄子(前369年至286年)

2、万物等同:“齐物论”——任何事物在本质上都是相同的,没有区别(万物齐一)

天人合一 物我两忘

3、超逸处世:“逍遥”的人生哲学——放弃欲念,获取精神自由

▲

鼓盆而歌

庄子在妻子死后,坐在地上边敲击瓦缶边唱歌。他说:“我的妻子原本就没有出声,气息变化而有了生命,如今变化又回到死亡,这就跟春夏秋冬四季运行一样。”

庄周梦蝶

庄周梦见自己变成蝴蝶,感到多么愉快和惬意啊!不知道自己原本是庄周。突然间醒过来,惊惶不定之间方知原来我是庄周。不知是庄周梦中变成蝴蝶呢,还是蝴蝶梦见自己变成庄周呢?

1、认为世间万物是相对的

庄子的思想主张:

法家

韩非子(约公元前280一前233年),战国末期韩国人,韩王室诸公子之一,《史记》记载,韩非精于“刑名法术之学”,与秦相李斯都是荀子的学生。他的著作很多,主要收集在《韩非子》一书中。

2、思想:

“宋人有耕者,田中有株。兔走触株,折颈而死。因释其耒而守株,冀复得兔。兔不可复得,而身为宋国笑。今欲以先王之政,治当世之民,皆守株之类也。”

守株待兔

“以法为本,法不阿贵;刑过不避大臣,赏善不遗匹夫。” ——《韩非子》

“事在四方,要在中央;圣人执要,四方来效。”——《韩非子》

“是以圣人不期修古,不法常可,论世之事,因为之备。”

①变革观:厚今薄古,变法革新,“法后王”

②法治观:以法治国,提出系统的法治理论;

③集权观:建立君主专制中央集权制度,法术势相结合

④伦理观:性恶论,用刑罚使人恐于犯罪。

材料探史——法家在战国时的社会地位及原因

材料 战国时期法家代表人物的重要变法: 1.魏国李悝变法,…… 结果巩固了封建统治,实现了富国强兵,使魏国成为战国初期最强盛的国家。 2.楚国吴起变法,…… 结果使楚国由弱转强。 3.韩国韩昭侯任用申不害变法。4.秦国商鞅变法,……变法顺应了历史发展的潮流,使秦国……

探究.上述材料反映出法家在战国时社会地位如何?并根据所学知识分析其原因。

地位:备受统治者推崇

原因:

其代表的是新兴地主阶级利益,其主张符合统治者富国强兵的需要;

适应了当时社会政治改革的需要;

符合国家由分裂走向统一的趋势。

问题二:韩非“法治”与现代“法治”思想的比较

韩非“法治” 现代“法治”

制定 (性质)

目的

特点

按君主和统治阶级意志制定(专制主义)

按人民和国家意志制定(人民主权)

为了君主个人利益

维护人民的利益

专制王权的统治工具,法律是用来镇压人民的

否定任何特权,法律面前人人平的

四、墨家学派

(一)墨家形成:——小生产者团体

(二)墨家代表:墨子及其学说

名翟,鲁国人,一说宋国人。他自称“贱人”,是一个能制造器械的木工,与当时著名工匠鲁班齐名。相传他早年曾接受过儒家教育,后来抛弃儒学,创立墨家学派。著有《墨子》一书。

墨子(前479年至381年)

墨家

墨子名翟,是春秋末战国初时期的思想家、学者,墨家学派的创始人。出身平民,曾师从儒家,厌烦于儒家的烦琐礼乐,遂放弃儒学,形成自己的学派,代表作《墨子》,墨家多为生活艰难的小生产者,代表平民百姓的利益。

思想主张:兼爱、非攻、 尚贤、节俭等

材料一:欲天下之富而恶其贫,欲天下之治而恶其乱,当兼相爱、交相利。

材料二:(战争)春则废民耕稼树艺,秋则废民获敛……百姓饥寒而死者,不可胜数。

材料三:尚贤者,政之本也。……虽在农与工肆之人,有能则举之。

——《墨子》

材料 主张 学派

“黎民不饥不寒,然而不王者,未之有也。”“民为贵,社稷次之,君为轻。”

“视人之国若视其国,视人之家若视其家,视人之身若视其身。”

“我无为而民自化,我好静而民自正,我无事而民自富,我无欲而民自朴。”

“刑过不避大臣,赏善不遗匹夫。”

仁政、王道、民贵君轻

兼爱

无为而治

依法治国

儒家

墨家

道家

法家

分析以下材料体现的思想主张及其所属的学派

1.“欲求兴天下之利,除天下之害,当若繁为攻伐,此实天下之巨害也。”这一观点出自先秦 ( )

A.儒家 B.法家 C.墨家 D.道家

2.易中天先生在其新书《先秦诸子百家争鸣》中对春秋战国时期的学派作了如下评价

①关注社会,留下了平等、互利、博爱的社会理想

②关注人生,留下了真实、自由、宽容的人生追求

③关注国家,留下了公开、公平、公正的治国理念

④关注文化,留下了仁爱、正义、自强的核心价值

下列各项对①②③④对应的学派判断正确的是( )

A.道家、儒家、墨家、法家 B.儒家、道家、法家、墨家

C.墨家、道家、法家、儒家 D.法家、墨家、儒家、道家

C

C

百家争鸣和儒家思想的形成

百家争鸣

含义

百家:数量多

争鸣:争论、诘难、批驳

社会原因

经济:井田制崩溃。政治:周王室衰微

阶级关系:“士”阶层的活跃和受重用。

思想文化:从“学在官府”到“学在民间”

派别代表

儒家:孔子、孟子、荀子

道家:老子、庄子

法家:韩非子 墨家:墨子

历史影响

奠定中国文化发展的基础,中国历史上第一次

思想解放运动

早期儒学

孔子思想:核心是仁、以德治民、克己复礼、有教无类

孟子思想:仁政、民贵君轻、性善论

荀子思想:仁义、王道、君舟民水、性恶论、

“天行有常,制天命而用之”

道家法家

老子:“道”、无为而治、辩证法思想

庄子:世界万物都是相对的(相对论)

韩非子: 以法治国、“法、术、势”相结合的政治思想体系

21.阅读材料,完成下列要求。(15分)

材料 孔子认为,礼乐制度的松弛、崩坏,导致社会动荡,极力主张“道(导)之以德,齐之以礼”,重建社会秩序。孔子曾把重建礼乐秩序的希望寄托在统治者身上,称:“上好礼,则民莫敢不敬。”他一度入仕为官,以求实现其治国理想。他还提倡“学而优则仕”,其弟子亦多有入仕者。孔子认为一个人要成为完美的人,必须用礼乐规范个人的言行举止。个人“不学礼,无以立”,在言行上做到“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动”。

——摘编自王钧林《中国儒学史》

(1)根据材料并结合所学知识,简述孔子关于礼的思想产生的社会背景。(7分)

(2)根据材料并结合所学知识,概括孔子关于礼的主张。(8分)

可得出春秋时期,随着周王室衰微,诸侯争霸,礼乐传统遭到破坏。

再结合所学

当时百家争鸣兴起,思想活跃

背景:①礼乐传统(2分);

②周王室衰微,诸侯争霸,礼崩乐坏(3分);

③思想活跃(2分)。

得出重建礼制社会

得出希望主政者能担当重建礼乐秩序的大任

得出积极入仕,以礼治国

得出主张人人都践行周礼

主张:①重建礼制社会(2分);

②希望主政者能担当重建礼乐秩序的大任(2分);

③积极入仕,以礼治国(2分);

④人人都践行周礼(3分)。

同课章节目录

- 第一单元 中国传统文化主流思想的演变

- 第1课 “百家争鸣”和儒家思想的形成

- 第2课 “罢黜百家 独尊儒术”

- 第3课 宋明理学

- 第4课 明清之际活跃的儒家思想

- 第二单元 西方人文精神的起源及其发展

- 第5课 西方人文主义思想的起源

- 第6课 文艺复兴和宗教改革

- 第7课 启蒙运动

- 第三单元 古代中国的科学技术与文学艺术

- 第8课 古代中国的发明和发现

- 第9课 辉煌灿烂的文学

- 第10课 充满魅力的书画和戏曲艺术

- 第四单元 近代以来世界的科学发展历程

- 第11课 物理学的重大进展

- 第12课 探索生命起源之谜

- 第13课 从蒸汽机到互联网

- 第五单元 近代中国的思想解放潮流

- 第14课 从“师夷长技”到维新变法

- 第15课 三民主义的形成和发展

- 第16课 新文化运动与马克思主义的传播

- 第六单元 20世纪以来中国重大思想理论成果

- 第17课 毛泽东思想

- 第18课 中国特色社会主义理论体系的形成与发展

- 第七单元 现代中国的科技、教育与文学艺术

- 第19课 中华人民共和国成立以来的重大科技成就

- 第20课 “百花齐放”“百家争鸣”

- 第21课 现代中国教育的发展

- 第八单元 19世纪以来的世界文学艺术

- 第22课 文学的繁荣

- 第23课 美术的辉煌

- 第24课 音乐与影视艺术