5.2人体的呼吸 教案

图片预览

文档简介

人体的呼吸(二)教学设计

一、教学思路

1、教材分析

本节的学习内容是呼吸运动和气体交换。教材通过“模拟肋骨运动”来观察胸廓容积的变化以及“肺”的扩张和回缩,同时通过对自身的观察,体会吸气、呼气时肋骨胸骨的位置变化来讲述呼吸运动的原理;通过比较得出运动对呼吸频率有影响;组织学生进行“呼出气和吸入气的成分变化”的活动,比较两种气体中氧和二氧化碳含量的差异,运用气体扩散的原理来说明肺泡与肺毛细血管血液之间的气体交换和血液与组织细胞之间的气体交换。

科学课程强调“探究”与“合作”,本节安排的实验中,教师要引导学生在探究过程关注对变量的控制,通过实验分析、方案讨论等培养学生进行对比实验和实验评价的能力。在教学中,让学生更充分地体验自主学习的作用,领会生活经验与学科知识有机整合的重要性,促进学生的全面发展。

2、学情分析

从已有知识来看,学生已学了第一课时内容,了解了呼吸系统的组成和结构,知道肺由许多肺泡组成,是呼吸系统的主要器官,并且知道肺的外面由肋骨和胸骨组成的胸腔保护,了解肋间外肌、膈肌是参与呼吸的主要结构;从技能和方法来看,学生已形成较理性的逻辑思维,也了解控制变量等实验方法,但是我班学生科学素养稍薄弱,且动手能力也较差,要完成一个完整的探究活动是有难度的,所以我把实验归为重难点之一;另外学生用科学的语言来描述方法、现象或学生之间的交流都存在一定的缺陷,需要加强。

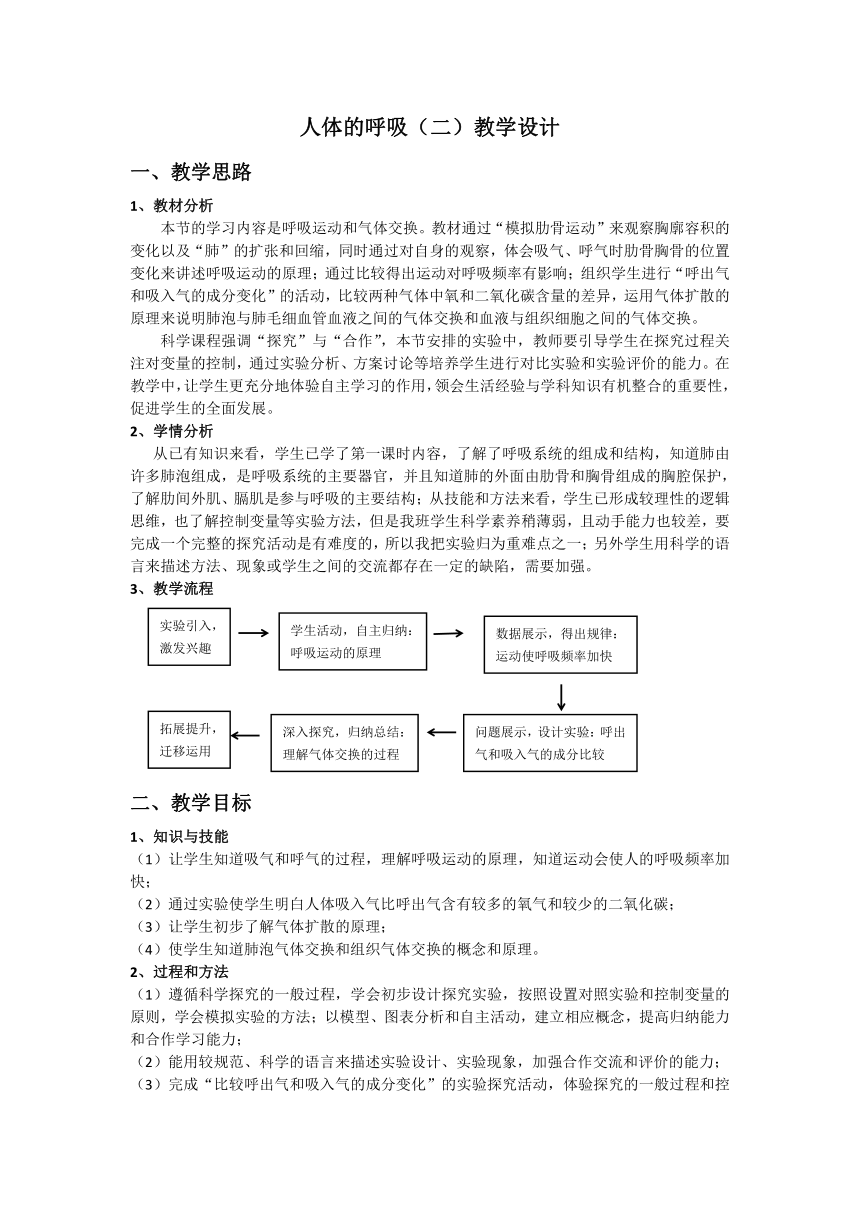

3、教学流程

二、教学目标

1、知识与技能

(1)让学生知道吸气和呼气的过程,理解呼吸运动的原理,知道运动会使人的呼吸频率加快;

(2)通过实验使学生明白人体吸入气比呼出气含有较多的氧气和较少的二氧化碳;

(3)让学生初步了解气体扩散的原理;

(4)使学生知道肺泡气体交换和组织气体交换的概念和原理。

2、过程和方法

(1)遵循科学探究的一般过程,学会初步设计探究实验,按照设置对照实验和控制变量的原则,学会模拟实验的方法;以模型、图表分析和自主活动,建立相应概念,提高归纳能力和合作学习能力;

(2)能用较规范、科学的语言来描述实验设计、实验现象,加强合作交流和评价的能力;

(3)完成“比较呼出气和吸入气的成分变化”的实验探究活动,体验探究的一般过程和控制变量、设置对照展开实验的方法。

3、情感、态度与价值观

(1)通过本节内容的学习,渗透健康意识的培养,强调体育锻炼的重要性;

(2)通过探究活动,培养学生用辩证的态度去分析问题,领会科学知识与实际生活的关系。

三、教学重点和难点

重点:1、呼吸运动的原理;

2、用气体扩散的原理来分析人体内的气体交换。

难点:1、用模型的方式来进一步分析呼吸运动的原理;

2、用控制变量法设置对照实验并体验实验过程。

四、教学准备

肋骨运动模型、膈肌运动模型、比较呼出气和吸入气成分的实验仪器

五、教学过程

(一)实验引入,激发兴趣

请两位学生演示测量肺活量,并记录。

教师提问:你们刚才测肺活量时是如何调整呼吸的?(学生回答)

提出吸气和呼气两个过程,引出呼吸运动的概念,并指出呼吸运动实现了外界气体和肺之间的气体交换,叫肺通气。

(设计意图:用活动引入新课,吸引学生的注意力,创设一种和谐轻松的学习氛围,以利于学生展开思考,自然地提出呼吸运动的概念。)

(二)学生活动,自主归纳

活动1:请同学们来感受呼吸时胸廓的变化:

(1)把手轻放在胸骨处感受呼吸时胸骨的变化;

(2)再把双手轻放在两侧肋骨处,感受呼吸时肋骨和胸廓的变化。

结束后请学生描述。指出胸骨和肋骨的变化引起胸廓的变化。教师引导学生分析是肋间外肌的收缩引起这些骨骼的变化。

活动2:模拟肋骨和胸骨的运动。

(1)介绍模型各部分代表的结构;

(2)指导学生如何活动。

提出问题:肋间外肌收缩会引起哪些部位发生怎样的变化?

学生活动后思考回答。

活动3;模拟膈肌运动活动。

(1)介绍模型代表的胸腔结构;

(2)指导学生活动。

提问:膈肌收缩引起的变化?

学生思考回答后,归纳出吸气的原理。引导学生总结出呼气的原理。

(设计意图:两次利用模型法,并利用亲身的体验,提高学习的直观性;通过学生的自主学习,以提高学生变形象思维为理性思维的能力,也提高学生归纳知识的能力。)

(三)数据展示,得出规律

吸气和呼气的交替进行是有规律的,学生指出规律会变化。

请4位学生报数并记录他们安静时和运动后的每分钟呼吸次数,分析后小结呼吸频率与运动的关系。

(设计意图:课堂内外都有获取学科知识的机会,课间学生测量数据取得一手资料,对规律的得出更有说服力。)

(四)问题展示,设计实验

比较呼出气和吸入气的成分变化,思考或讨论以下问题:

1:活动中主要比较气体中的什么成分?

2:你打算用什么实验分别比较这几种成分的含量差异?

3:实验中主要用到哪些科学方法?

评价后小组活动,请学生设计实验方案。

展示方案并评价。

(设计意图:我班学生回答问题、设计实验的能力比较薄弱。用问题的方法展开实验的设计,有助于学生进行讨论、交流和评价,逐步提高科学素养。)

(五)深入探究,归纳总结

展示实验步骤,以小组为单位进行实验活动,观察实验现象并小结。

1、把吸管插进保鲜袋一侧,收紧袋口,收集呼出气一大袋(如图);

2、取2个相同的集气瓶,一个装满水盖好玻璃片,放入气袋内倒出水,盖好盖玻片;另一个集气瓶收集空气;

3、用注射器分别向2个集气瓶中加入5ml石灰水,盖好盖玻片,轻轻摇晃,观察现象;

4、再同时向集气瓶中放入燃烧的小蜡烛,盖好盖子,比较蜡烛燃烧的时间;

5、得出结论。

学生得出结论后教师展示具体测量数据。分析变化的原因:气体交换。

根据气体扩散的原理,师生共同分析呼出气和吸入气成分变化的原因:1、肺泡与血液之间的气体交换;2、组织与血液之间的气体交换。

(设计意图:用PPT投影步骤有利于学生操作规范,但是实验由学生自主完成,能提高学生动手能力、学生之间的交流能力,让学生学会观察、描述实验现象并进行小结。)

(六)拓展提升,迁移运用

1、知识点小结,用贴图练习。

2、知识迁移(1)为什么运动之后人的呼吸频率会加快呢?

查询测量肺活量的学生的呼吸频率,对照后知识迁移(2)肺活量大的人一般呼吸频率比其他人慢一些,你知道为什么吗?

展示小资料。

结束语:请同学们多参加体育锻炼,尽量使用更多的肺泡,增大自己的肺活量。

(设计意图:通过思考题的讨论和课时小结,引导学生理清知识体系,以有效地巩固知识点,进一步让学生体会到生活中的科学。)

六、板书呈现

七、教学反思

本节课是《人体的呼吸》的第二课时,内容为“呼吸运动”和“气体交换”,针对我班学生的特点,我做了如下的安排:

1、制作了“肋骨运动”模型和“膈肌运动”模型,用直观的模型法加上亲身体验法去理解吸气的原理,把抽象的知识形象化,符合初二学生的认知规律;

2、把学生安静时和运动后的呼吸频率提前在课间完成,在课堂上归纳呼吸的规律,讲究全面性和有效性,节约课堂时间;

3、我班学生的交流能力和动手实验能力是比较差的,我把重点和难点放在实验的设计和操作上,有助于提高他们的科学素养;

4、“用排水法收集氧气”是安排在初三的内容,初一时只是简单的提出,故而学生做这个实验操作需要规范,所以我做了一些改变:先用保鲜袋收集呼出气,再从气袋中用排水法收集呼出气,这样一来操作简单,二来减少二氧化碳在水中的溶解量,有利于观察到明显的现象。

一堂优秀的课,不单单在教材安排、实验设计上下功夫,而授课者的表现是最为重要的。作为老教师,我缺少了上课的激情,拉着学生向着我设计好的方向努力前进,所以在处理学生的犹豫、思考、异议等问题上有些力不从心。另外我在处理教材时安排课堂知识和生活实践相联系方面也应该有所拓展。

实验引入,激发兴趣

学生活动,自主归纳:呼吸运动的原理

数据展示,得出规律:运动使呼吸频率加快

问题展示,设计实验:呼出气和吸入气的成分比较

深入探究,归纳总结:理解气体交换的过程

拓展提升,迁移运用

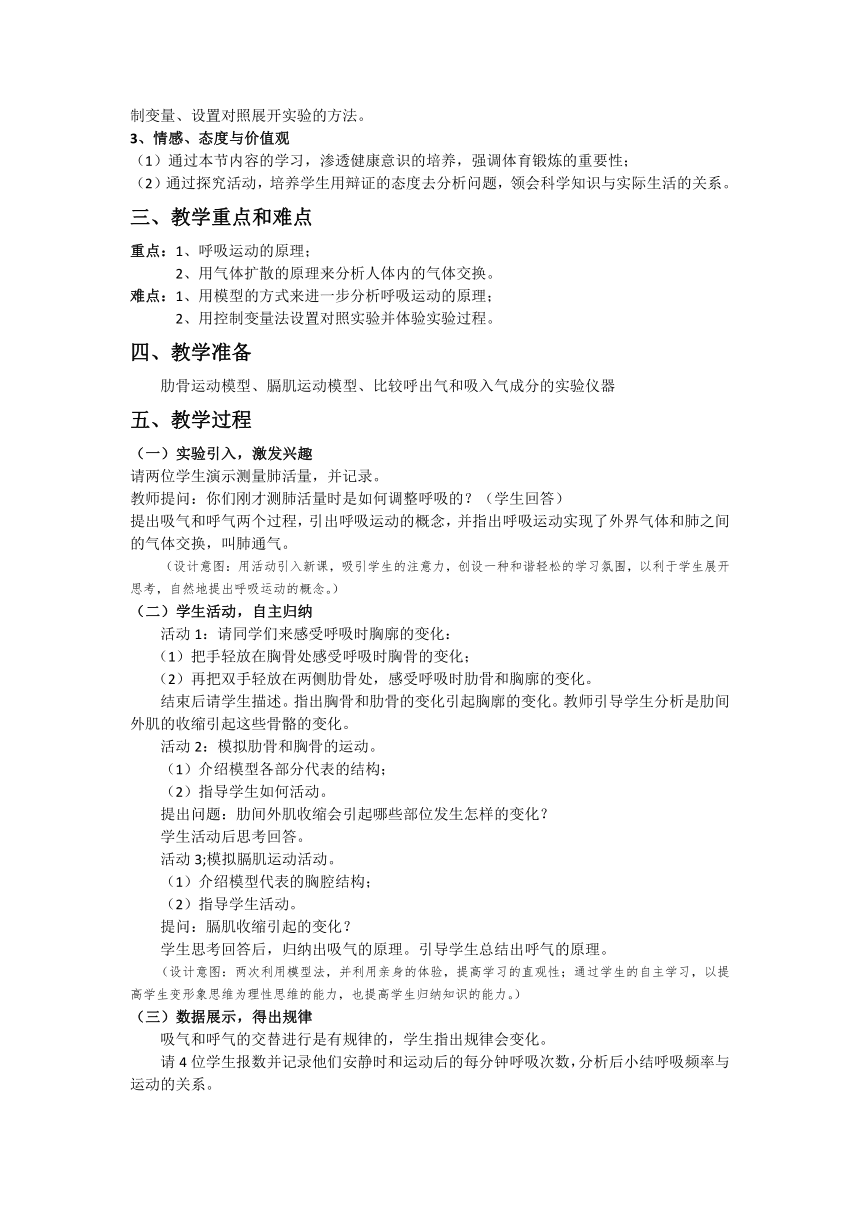

一、呼吸运动

吸气

呼气

肺通气

吸气:

肋间外肌收缩 膈肌收缩

肋骨 胸骨

向外向上

运动

胸廓体积变大

肺扩张

肺泡内气压变小

外界气体进入肺

二、气体交换:气体从浓度高处向浓度低处扩散的。

肺泡与血液之间的气体交换

组织与血液之间的气体交换

人体的呼吸(二)

一、教学思路

1、教材分析

本节的学习内容是呼吸运动和气体交换。教材通过“模拟肋骨运动”来观察胸廓容积的变化以及“肺”的扩张和回缩,同时通过对自身的观察,体会吸气、呼气时肋骨胸骨的位置变化来讲述呼吸运动的原理;通过比较得出运动对呼吸频率有影响;组织学生进行“呼出气和吸入气的成分变化”的活动,比较两种气体中氧和二氧化碳含量的差异,运用气体扩散的原理来说明肺泡与肺毛细血管血液之间的气体交换和血液与组织细胞之间的气体交换。

科学课程强调“探究”与“合作”,本节安排的实验中,教师要引导学生在探究过程关注对变量的控制,通过实验分析、方案讨论等培养学生进行对比实验和实验评价的能力。在教学中,让学生更充分地体验自主学习的作用,领会生活经验与学科知识有机整合的重要性,促进学生的全面发展。

2、学情分析

从已有知识来看,学生已学了第一课时内容,了解了呼吸系统的组成和结构,知道肺由许多肺泡组成,是呼吸系统的主要器官,并且知道肺的外面由肋骨和胸骨组成的胸腔保护,了解肋间外肌、膈肌是参与呼吸的主要结构;从技能和方法来看,学生已形成较理性的逻辑思维,也了解控制变量等实验方法,但是我班学生科学素养稍薄弱,且动手能力也较差,要完成一个完整的探究活动是有难度的,所以我把实验归为重难点之一;另外学生用科学的语言来描述方法、现象或学生之间的交流都存在一定的缺陷,需要加强。

3、教学流程

二、教学目标

1、知识与技能

(1)让学生知道吸气和呼气的过程,理解呼吸运动的原理,知道运动会使人的呼吸频率加快;

(2)通过实验使学生明白人体吸入气比呼出气含有较多的氧气和较少的二氧化碳;

(3)让学生初步了解气体扩散的原理;

(4)使学生知道肺泡气体交换和组织气体交换的概念和原理。

2、过程和方法

(1)遵循科学探究的一般过程,学会初步设计探究实验,按照设置对照实验和控制变量的原则,学会模拟实验的方法;以模型、图表分析和自主活动,建立相应概念,提高归纳能力和合作学习能力;

(2)能用较规范、科学的语言来描述实验设计、实验现象,加强合作交流和评价的能力;

(3)完成“比较呼出气和吸入气的成分变化”的实验探究活动,体验探究的一般过程和控制变量、设置对照展开实验的方法。

3、情感、态度与价值观

(1)通过本节内容的学习,渗透健康意识的培养,强调体育锻炼的重要性;

(2)通过探究活动,培养学生用辩证的态度去分析问题,领会科学知识与实际生活的关系。

三、教学重点和难点

重点:1、呼吸运动的原理;

2、用气体扩散的原理来分析人体内的气体交换。

难点:1、用模型的方式来进一步分析呼吸运动的原理;

2、用控制变量法设置对照实验并体验实验过程。

四、教学准备

肋骨运动模型、膈肌运动模型、比较呼出气和吸入气成分的实验仪器

五、教学过程

(一)实验引入,激发兴趣

请两位学生演示测量肺活量,并记录。

教师提问:你们刚才测肺活量时是如何调整呼吸的?(学生回答)

提出吸气和呼气两个过程,引出呼吸运动的概念,并指出呼吸运动实现了外界气体和肺之间的气体交换,叫肺通气。

(设计意图:用活动引入新课,吸引学生的注意力,创设一种和谐轻松的学习氛围,以利于学生展开思考,自然地提出呼吸运动的概念。)

(二)学生活动,自主归纳

活动1:请同学们来感受呼吸时胸廓的变化:

(1)把手轻放在胸骨处感受呼吸时胸骨的变化;

(2)再把双手轻放在两侧肋骨处,感受呼吸时肋骨和胸廓的变化。

结束后请学生描述。指出胸骨和肋骨的变化引起胸廓的变化。教师引导学生分析是肋间外肌的收缩引起这些骨骼的变化。

活动2:模拟肋骨和胸骨的运动。

(1)介绍模型各部分代表的结构;

(2)指导学生如何活动。

提出问题:肋间外肌收缩会引起哪些部位发生怎样的变化?

学生活动后思考回答。

活动3;模拟膈肌运动活动。

(1)介绍模型代表的胸腔结构;

(2)指导学生活动。

提问:膈肌收缩引起的变化?

学生思考回答后,归纳出吸气的原理。引导学生总结出呼气的原理。

(设计意图:两次利用模型法,并利用亲身的体验,提高学习的直观性;通过学生的自主学习,以提高学生变形象思维为理性思维的能力,也提高学生归纳知识的能力。)

(三)数据展示,得出规律

吸气和呼气的交替进行是有规律的,学生指出规律会变化。

请4位学生报数并记录他们安静时和运动后的每分钟呼吸次数,分析后小结呼吸频率与运动的关系。

(设计意图:课堂内外都有获取学科知识的机会,课间学生测量数据取得一手资料,对规律的得出更有说服力。)

(四)问题展示,设计实验

比较呼出气和吸入气的成分变化,思考或讨论以下问题:

1:活动中主要比较气体中的什么成分?

2:你打算用什么实验分别比较这几种成分的含量差异?

3:实验中主要用到哪些科学方法?

评价后小组活动,请学生设计实验方案。

展示方案并评价。

(设计意图:我班学生回答问题、设计实验的能力比较薄弱。用问题的方法展开实验的设计,有助于学生进行讨论、交流和评价,逐步提高科学素养。)

(五)深入探究,归纳总结

展示实验步骤,以小组为单位进行实验活动,观察实验现象并小结。

1、把吸管插进保鲜袋一侧,收紧袋口,收集呼出气一大袋(如图);

2、取2个相同的集气瓶,一个装满水盖好玻璃片,放入气袋内倒出水,盖好盖玻片;另一个集气瓶收集空气;

3、用注射器分别向2个集气瓶中加入5ml石灰水,盖好盖玻片,轻轻摇晃,观察现象;

4、再同时向集气瓶中放入燃烧的小蜡烛,盖好盖子,比较蜡烛燃烧的时间;

5、得出结论。

学生得出结论后教师展示具体测量数据。分析变化的原因:气体交换。

根据气体扩散的原理,师生共同分析呼出气和吸入气成分变化的原因:1、肺泡与血液之间的气体交换;2、组织与血液之间的气体交换。

(设计意图:用PPT投影步骤有利于学生操作规范,但是实验由学生自主完成,能提高学生动手能力、学生之间的交流能力,让学生学会观察、描述实验现象并进行小结。)

(六)拓展提升,迁移运用

1、知识点小结,用贴图练习。

2、知识迁移(1)为什么运动之后人的呼吸频率会加快呢?

查询测量肺活量的学生的呼吸频率,对照后知识迁移(2)肺活量大的人一般呼吸频率比其他人慢一些,你知道为什么吗?

展示小资料。

结束语:请同学们多参加体育锻炼,尽量使用更多的肺泡,增大自己的肺活量。

(设计意图:通过思考题的讨论和课时小结,引导学生理清知识体系,以有效地巩固知识点,进一步让学生体会到生活中的科学。)

六、板书呈现

七、教学反思

本节课是《人体的呼吸》的第二课时,内容为“呼吸运动”和“气体交换”,针对我班学生的特点,我做了如下的安排:

1、制作了“肋骨运动”模型和“膈肌运动”模型,用直观的模型法加上亲身体验法去理解吸气的原理,把抽象的知识形象化,符合初二学生的认知规律;

2、把学生安静时和运动后的呼吸频率提前在课间完成,在课堂上归纳呼吸的规律,讲究全面性和有效性,节约课堂时间;

3、我班学生的交流能力和动手实验能力是比较差的,我把重点和难点放在实验的设计和操作上,有助于提高他们的科学素养;

4、“用排水法收集氧气”是安排在初三的内容,初一时只是简单的提出,故而学生做这个实验操作需要规范,所以我做了一些改变:先用保鲜袋收集呼出气,再从气袋中用排水法收集呼出气,这样一来操作简单,二来减少二氧化碳在水中的溶解量,有利于观察到明显的现象。

一堂优秀的课,不单单在教材安排、实验设计上下功夫,而授课者的表现是最为重要的。作为老教师,我缺少了上课的激情,拉着学生向着我设计好的方向努力前进,所以在处理学生的犹豫、思考、异议等问题上有些力不从心。另外我在处理教材时安排课堂知识和生活实践相联系方面也应该有所拓展。

实验引入,激发兴趣

学生活动,自主归纳:呼吸运动的原理

数据展示,得出规律:运动使呼吸频率加快

问题展示,设计实验:呼出气和吸入气的成分比较

深入探究,归纳总结:理解气体交换的过程

拓展提升,迁移运用

一、呼吸运动

吸气

呼气

肺通气

吸气:

肋间外肌收缩 膈肌收缩

肋骨 胸骨

向外向上

运动

胸廓体积变大

肺扩张

肺泡内气压变小

外界气体进入肺

二、气体交换:气体从浓度高处向浓度低处扩散的。

肺泡与血液之间的气体交换

组织与血液之间的气体交换

人体的呼吸(二)

同课章节目录

- 第1章 运动和力

- 1 机械运动

- 2 力

- 3 几种常见的力

- 4 运动和力

- 5 二力平衡的条件

- 第2章 压力 压强

- 1 压强

- 2 液体内部的压强

- 3 大气压强

- 4 流体的压强与流速的关系

- 第3章 浮力

- 1 密度

- 2 浮力

- 3 阿基米德原理

- 4 物体浮沉条件及其应用

- 第4章 植物的物质和能量的转化

- 1 绿色开花植物的营养器官

- 2 水在植物体中的代谢

- 3 无机盐在植物体内的代谢

- 4 植物的光合作用和呼吸作用

- 第5章 人体的物质和能量的转化

- 1 食物的消化和吸收

- 2 人体的呼吸

- 3 人体内的物质运输

- 4 人体的排泄

- 5 人体生命活动过程中物质和能量的转化

- 第6章 物质的构成

- 1 构成物质的微粒

- 2 元素

- 3 物质的分类

- 4 化学式

- 5 固态物质