鲁教版(五四制)八年级全一册 6.3 大自然中的二氧化碳(教案)

文档属性

| 名称 | 鲁教版(五四制)八年级全一册 6.3 大自然中的二氧化碳(教案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 2.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁教版(五四学制) | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2021-11-02 10:45:54 | ||

图片预览

文档简介

课题3 大自然中的二氧化碳 (第2课时)

二氧化碳的性质

一、课标分析

本课题在课标中要求如下

一级主题 二级主题 具体内容

身边的化学物质 我们周围的空气 二氧化碳的主要性质、用途,以及对人类生活的重要作用

教学基本要求:能结合实例说明二氧化碳的主要性质,通过二氧化碳用途和性质的学习,感悟性质决定用途,用途体现性质。

二、教材分析

本节课教学内容选自鲁教五●四学制2011课标版八年级化学,第六单元燃烧与燃料的第三节(大自然中的二氧化碳)第2课时。关于二氧化碳的性质,教材内容顺序安排为,密度比空气大、能溶于水、能与水反应、能使澄清的石灰水变浑浊以及不能燃烧和不支持燃烧。其中二氧化碳与水、澄清的石灰水的反应是本节课的教学难点。教材内容主要呈现了引导学生采用体验学习与探究学习的方式,获得知识。

氧气和二氧化碳是初中学生要求全面、系统认识掌握的两种重要气体,学生在学习了氧气的基础上,进一步学习二氧化碳的性质,对氧气的掌握起着巩固和提高作用,也为学生今后学习一氧化碳、碳酸、碳酸钙等物质及其衍变打下基础,做好铺垫,所以本节内容是这一单元的重点,也是整个初中化学的教学重点,起着承前启后的纽带作用。同时,氧气和二氧化碳 是日常生活中常见的物质,学习与生活的紧密结合,既激发了学生的学习兴趣,也符合学生有感性认识上升到理性认识的认知规律。通过学习,使学生懂得知识“来源于生活,服务于生活。

三、学情分析

二氧化碳是中学化学继氧气之后的又一种重要气体。该气体与日常生活联系非常紧密,学生在前期的科学课、生物课和前几单元的学习中就有所接触,学生对二氧化碳并不陌生,知道它能灭火,它是植物进行光合作用的原料,从一开始学习化学就知道二氧化碳能使澄清石灰水变浑浊,用澄清石灰水检验二氧化碳等,但对于二氧化碳的性质认识不够。由于在氧气的学习中已经形成了一定的学习方法,学生习惯于接受式学习,科学探究意识较为缺乏,看问题多停留于表面,缺乏深思的习惯。例如,当看到二氧化碳通入石蕊溶液中,石蕊溶液变红,他们就会得出二氧化碳能使石蕊溶液变红的错误结论。所以本节课通过探究实验,加深对此类内容的理解,走出认识上的误区。

四、教学目标

1.知识与技能

(1)认识二氧化碳,知道其重要的化学性质,物理性质和基本用途。

(2)懂得设计实验来验证物质性质的方法。

(3)学会对实验中出现的现象进行分析并得出结论的方法。

2.过程与方法

(1)通过观察演示实验的现象,培养学生分析和解决问题的能力。

(2)通过学生设计实验验证二氧化碳的性质,培养学生的实验设计能力。

(3)经过亲自动手实验,学生懂得二氧化碳可以与水反应生成碳酸。

3.情感、态度与价值观

(1)通过对二氧化碳的密度以及水溶性进行实验设计,培养学生的问题意识以及思维的严密性。

(2)通过用紫色石蕊小花来进行实验探究,学生亲自参与到知识的形成过程中,从而获得成功的喜悦和对化学学习的持续兴趣。

(3)通过设置问题,培养学生语言组织及表达能力。

(4)培养学生获得知识的同时掌握一定的化学学习方法。

五、教学重点、难点

1.重点:二氧化碳的性质及培养学生科学探究能力。

2.难点:引导学生自主探究二氧化碳与水反应,培养学生探究实验方案的设计,合作交流、

六、教法与学法:

(一)教法 情景引入、实验探究、小组交流合作、多媒体辅助教

这节课采用“创设情景──提出假设──实验探究──合作交流”的教学模式。通过引导学生自主学习和教师的积极参与指导、确立学生在化学教育中的合作探究的学习方式。激发他们浓厚的学习兴趣和求知欲望。

(二)学法

1. 针对学生的实际情况,充分运用实验,让学生参与实验、观察实验现象、分析讨论、得出结论。让学生在获得知识的同时,体验探究的方式方法。演示实验和学生分组实验相结合,让学生亲自参与,从已知到未知,从感性到理性。其中,采取了比较法、讨论法、归纳法、练习法等。

2.学生学会学习的目的不是掌握知识,而是掌握获得知识的途径。本节课引导学生探究的目的就是让学生学会探究。

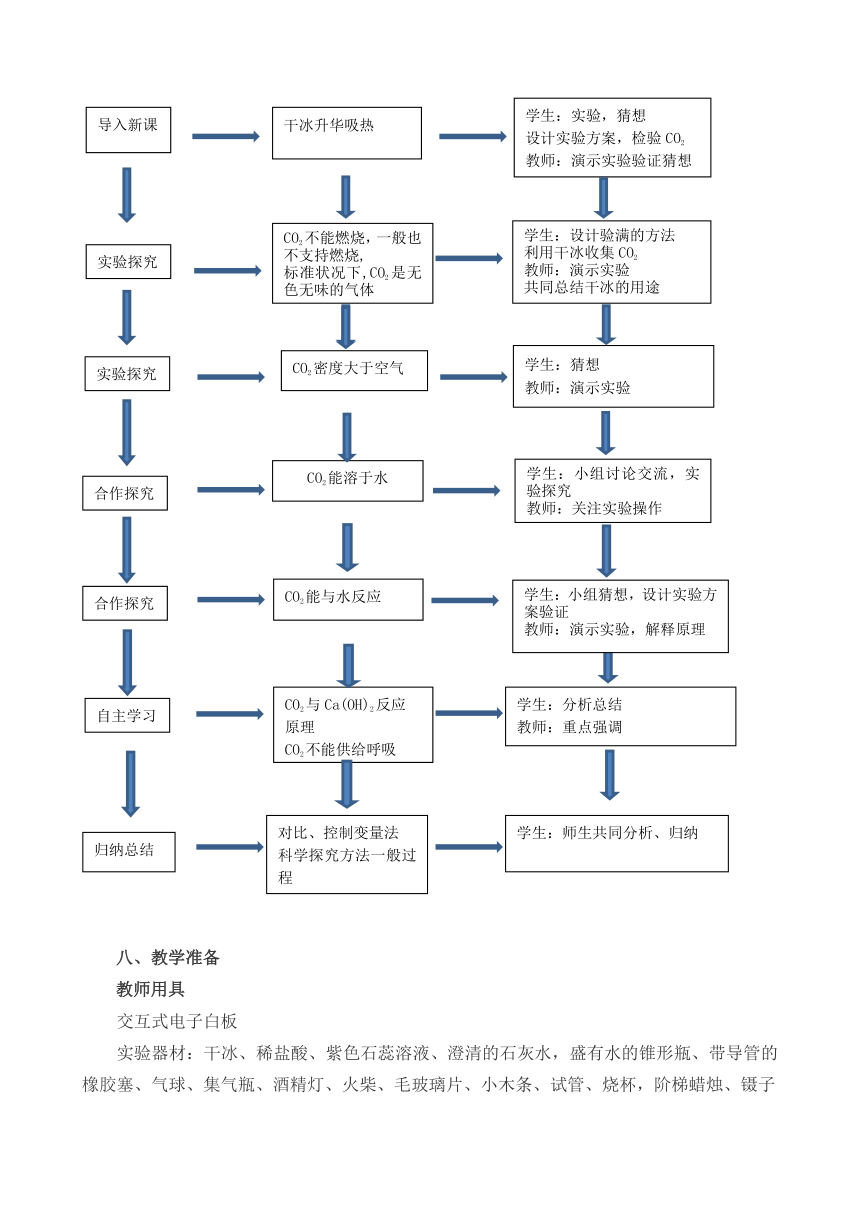

七、教学流程

教学环节 知识线 活动线

八、教学准备

教师用具

交互式电子白板

实验器材:干冰、稀盐酸、紫色石蕊溶液、澄清的石灰水,盛有水的锥形瓶、带导管的橡胶塞、气球、集气瓶、酒精灯、火柴、毛玻璃片、小木条、试管、烧杯,阶梯蜡烛、镊子

学生用具

实验器材: 干冰、紫色石蕊溶液浸泡后的干燥小花、盛有水的烧杯、带导管和温度计的橡胶塞、锥形瓶、集气瓶、毛玻璃片、酒精灯、火柴、小木条、镊子、表面皿盛有二氧化碳气体的软碎料瓶。

九、教学过程

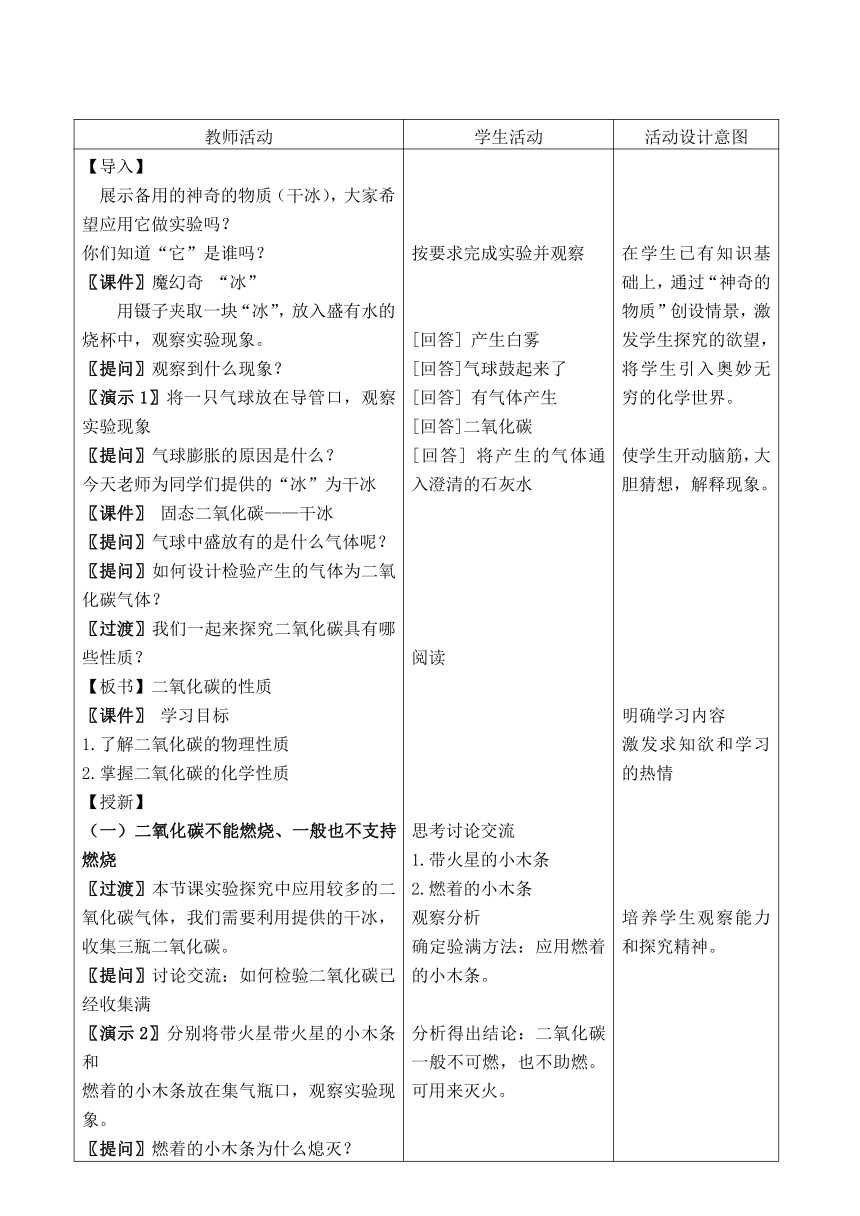

教师活动 学生活动 活动设计意图

【导入】 展示备用的神奇的物质(干冰),大家希望应用它做实验吗?你们知道“它”是谁吗?〖课件〗魔幻奇 “冰” 用镊子夹取一块“冰”,放入盛有水的烧杯中,观察实验现象。〖提问〗观察到什么现象? 〖演示1〗将一只气球放在导管口,观察实验现象〖提问〗气球膨胀的原因是什么? 今天老师为同学们提供的“冰”为干冰〖课件〗 固态二氧化碳——干冰〖提问〗气球中盛放有的是什么气体呢?〖提问〗如何设计检验产生的气体为二氧化碳气体?〖过渡〗我们一起来探究二氧化碳具有哪些性质? 【板书】二氧化碳的性质〖课件〗 学习目标1.了解二氧化碳的物理性质2.掌握二氧化碳的化学性质【授新】(一)二氧化碳不能燃烧、一般也不支持燃烧〖过渡〗本节课实验探究中应用较多的二氧化碳气体,我们需要利用提供的干冰,收集三瓶二氧化碳。〖提问〗讨论交流:如何检验二氧化碳已经收集满〖演示2〗分别将带火星带火星的小木条和燃着的小木条放在集气瓶口,观察实验现象。〖提问〗燃着的小木条为什么熄灭?〖课件〗视频展示镁条在二氧化碳中能燃烧。〖过渡〗验满的方法已经确定,按要求收集二氧化碳(二)二氧化碳的物理性质,无色无味的气体〖课件〗2、用镊子夹取2-3块干冰,放入锥形瓶内。塞紧橡胶塞。记录温度计放入锥形瓶内前后的示数变化并观察锥形瓶壁内外的变化。3.实验现象记录锥形瓶内壁变化锥形瓶外壁变化温度计初始温度温度计末 温温度计示数变化让同学观察CO2状态、颜色,并请一名同学闻气味(指导动作)。〖讲解〗和氧气类似,在加压降温冷却的情况下,二氧化碳气体会冷却成白色块状或片状固体。二氧化碳固体俗称“干冰”,其含义“外形似冰,融化无水”,干冰易升华〖课件〗展示图片---干冰的用途(三)二氧化碳的密度大与空气〖过渡〗已知氧气的密度大于空气,二氧化碳的密度是否也大于空气呢?〖演示3〗(1)阶梯蜡烛熄灭向烧杯中倾倒二氧化碳a)蜡烛熄灭——二氧化碳一般不可燃,也不助燃。b)熄灭顺序(下面先灭,上面后灭)——二氧化碳密度大于空气的密度 (三)二氧化碳能溶于水〖过渡〗应用集气瓶和软塑料瓶收集好的二氧化碳,探究二氧化碳在水中的溶解性〖讲解〗通常状况下,1体积的水溶解1体积二氧化碳气体,二氧化碳能溶于水。(四)二氧化碳能与水反应〖过渡〗二氧化碳溶于水的过程有没有发生化学变化呢?〖讲解〗石蕊是一种植物色素,呈紫色,石蕊的溶液,叫做紫色石蕊溶液,遇酸性溶液变成红色。〖演示4〗①实验操作:取少量紫色石蕊溶液于试管中,滴加稀盐酸,观察溶液颜色变化。②实验操作:取少量紫色石蕊溶液于试管滴加二氧化碳溶于水后的溶液于试管中,观察溶液颜色变化大家猜一猜是什么物质使紫色石蕊溶液变为红色呢?〖提问〗软塑料瓶中的溶液有哪些物质〖提问〗猜想软塑料瓶中的哪种物质使紫色石蕊溶液变为红色呢?〖过渡〗为了证明同学们的猜想是否正确,我们需要进行实验验证,请同学们分小组讨论实验设计方案。为了增加实验的趣味性,我们用石蕊溶液染成紫色的干燥的小花来实验。实验方案设计好了,举手示意,和大家一起分享一下。〖讲解〗二氧化碳与水反应的原理CO2 + H2O = H2CO3(五)二氧化碳与石灰水反应〖提问〗二氧化碳为什么能使澄清的石灰水变浑浊?〖板书〗Ca(OH)2+CO2==CaCO3↓+H2O(六)二氧化碳不能供给呼吸〖过渡〗空气中的二氧化碳是不是越多越好?空气中的二氧化碳含量太多会怎么样?看一下表格资料〖讲解〗二氧化碳本身没有毒性,但二氧化碳不能供给呼吸,当空气中二氧化碳超过正常含量时,会影响人体健康。教室有人时,长期关闭窗口可能产生什么后果?资料解读教室是师生进行教学活动的主要场所,尽管教室中的CO2 浓度一般不会达到致人死亡的程度,但超过正常含量时,会对师生的身体健康产生影响, 阻碍教学活动的有效进行,尤其是在冬季教室门窗紧闭、通风状况不佳的情况下,这种影响更大。一项关于教室空气中CO2 浓度对学生学习影响的研究表明,随着空气CO2 浓度的增加,学生思维能力明显下降,完成作业效果也影响明显。5.小结:在人群密集的地方应注意通风换气三、课堂检测1、1、物质的性质决定其用途。下列二氧化碳的用途与性质对应不正确的是。( )A.二氧化碳能灭火是因为它不能燃烧,不支持燃烧,密度比空气大。B.“干冰”能做制冷剂,是因为“干冰”升华能吸收大量的热。C.二氧化碳能够制汽水,是因为二氧化碳不能燃烧。D.二氧化碳能做温室肥料,是因为二氧化碳是光合作用的原料。2、有三瓶无色、无味的气体,分别是氧气、空气、二氧化碳,区别它们最简单的方法是。 A. 测定气体的密度 B. 滴入澄清石灰水,振荡C. 将燃着的木条伸入瓶内 D.将充满三种气体的试管倒置于水槽中3、下列有关二氧化碳的实验中,只能证明二氧化碳物理性质的是( )4、向一瓶盛有二氧化碳气体的集气瓶中,加入某种溶液后立即盖上玻璃片并振荡,然后将瓶子倒转过来,发现玻璃片不会掉下来,为什么?倒入的液体可能是什么?七、本节课你都学到了那些实验方法?八、课后作业1、课本P141 2 ,3(1)题2、查阅资料分析 农民伯伯进入久未开启的菜窖前,应该注意些什么? 按要求完成实验并观察[回答] 产生白雾[回答]气球鼓起来了[回答] 有气体产生[回答]二氧化碳[回答] 将产生的气体通入澄清的石灰水阅读思考讨论交流1.带火星的小木条2.燃着的小木条观察分析确定验满方法:应用燃着的小木条。分析得出结论:二氧化碳一般不可燃,也不助燃。可用来灭火。收集气体观察并记录[答]无色气体,无味。观察并描述现象:a)蜡烛熄灭——二氧化碳一般不可燃,也不助燃。b)熄灭顺序:下面先灭,上面后灭——二氧化碳密度大于空气的密度得出结论:二氧化碳密度大于空气。设计实验探究(1)向一瓶(集气瓶)二氧化碳气体中加入适量的水,迅速盖上玻璃片,震荡,玻璃片被吸住。(1)向一瓶(软塑料瓶)二氧化碳气体中加入适量的水,迅速盖上瓶盖,震荡,软塑料瓶变瘪。观察并描述现象,得出结论:说明二氧化碳溶于水,P内十、板书设计

十一、课后反思、自我评价

本堂课实验就多,联系生活和生产实际也较多,内容趣味性强,学生获取知识积极主动。体现了新课标的教学理念,把培养学生的科学探究能力摆在了十分重要的位置。通过对实验现象的分析,得出探究结论,增强了学生分析解决问题的能力。

本节课的教学设计,在参考教材内容顺序安排的基础上,结合学生实际认知能力,进一步改进教学内容的安排,主要通过实验探究方式,让学生在探究中理解和认识了二氧化碳的物理性质与化学性质。

课堂教学中,首先通过干冰升华,不但让学生提前领略了科学探究的一般过程,复习了二氧化碳的鉴别方法,还让学生体验了实验成功的快乐,激发了学生学习的兴趣,为本节课的学习开了个好头。紧接着通在利用干冰收集二氧化碳前,讨论探究如何检验二氧化碳气体已经收集满,非常顺利地归纳出二氧化碳不能燃烧,一般也不支持燃烧的化学性质。对二氧化碳密度的探究,则从学生观察到的干冰升华的云雾效果,以及老师演示收集二氧化碳的方法,探讨猜想,老师演示实验探究,帮助学生总结二氧化碳的密度。学生自主设计实验验证二氧化碳溶解性的实验,通过分析实验现象产生的原理,同时分析小组实验中实验操作失误的原因。从而使学生掌握了检验气体溶解性的方法及原理。紧接着重点猜想探究二氧化碳与水反应,通过提出问题、猜想与假设、设计实验方案、试验验证并分析得出结论的科学探究过程,让学生体验了设计成功的快乐,增强了学生学习化学的兴趣和信心。再次通过思考、小结、实验探究方法,强化了学生对本节内容知识的理解和掌握。

本课的教学中我也感到有以下几点不足:

一是学生实验中,存在学生操作不规范、不严谨等问题;

二是学生分组设计实验,部分学生因基础欠缺或缺少教师指导而不能很好的参与;

三是时间安排略显仓促,对学生评价单一;

鲁教五●四学制

2011课标版

八年级化学全一册

第六单元燃烧与燃料

学生:实验,猜想

设计实验方案,检验CO2

教师:演示实验验证猜想

干冰升华吸热

导入新课

学生:设计验满的方法

利用干冰收集CO2

教师:演示实验

共同总结干冰的用途

CO2不能燃烧,一般也不支持燃烧,

标准状况下,CO2是无色无味的气体

实验探究

学生:猜想

教师:演示实验

CO2密度大于空气

实验探究

学生:小组讨论交流,实验探究

教师:关注实验操作

CO2能溶于水

合作探究

学生:小组猜想,设计实验方案验证

教师:演示实验,解释原理

CO2能与水反应

合作探究

CO2与Ca(OH)2反应

原理

CO2不能供给呼吸

学生:分析总结

教师:重点强调

自主学习

学生:师生共同分析、归纳

对比、控制变量法

科学探究方法一般过程

归纳总结

二氧化碳的性质

一、课标分析

本课题在课标中要求如下

一级主题 二级主题 具体内容

身边的化学物质 我们周围的空气 二氧化碳的主要性质、用途,以及对人类生活的重要作用

教学基本要求:能结合实例说明二氧化碳的主要性质,通过二氧化碳用途和性质的学习,感悟性质决定用途,用途体现性质。

二、教材分析

本节课教学内容选自鲁教五●四学制2011课标版八年级化学,第六单元燃烧与燃料的第三节(大自然中的二氧化碳)第2课时。关于二氧化碳的性质,教材内容顺序安排为,密度比空气大、能溶于水、能与水反应、能使澄清的石灰水变浑浊以及不能燃烧和不支持燃烧。其中二氧化碳与水、澄清的石灰水的反应是本节课的教学难点。教材内容主要呈现了引导学生采用体验学习与探究学习的方式,获得知识。

氧气和二氧化碳是初中学生要求全面、系统认识掌握的两种重要气体,学生在学习了氧气的基础上,进一步学习二氧化碳的性质,对氧气的掌握起着巩固和提高作用,也为学生今后学习一氧化碳、碳酸、碳酸钙等物质及其衍变打下基础,做好铺垫,所以本节内容是这一单元的重点,也是整个初中化学的教学重点,起着承前启后的纽带作用。同时,氧气和二氧化碳 是日常生活中常见的物质,学习与生活的紧密结合,既激发了学生的学习兴趣,也符合学生有感性认识上升到理性认识的认知规律。通过学习,使学生懂得知识“来源于生活,服务于生活。

三、学情分析

二氧化碳是中学化学继氧气之后的又一种重要气体。该气体与日常生活联系非常紧密,学生在前期的科学课、生物课和前几单元的学习中就有所接触,学生对二氧化碳并不陌生,知道它能灭火,它是植物进行光合作用的原料,从一开始学习化学就知道二氧化碳能使澄清石灰水变浑浊,用澄清石灰水检验二氧化碳等,但对于二氧化碳的性质认识不够。由于在氧气的学习中已经形成了一定的学习方法,学生习惯于接受式学习,科学探究意识较为缺乏,看问题多停留于表面,缺乏深思的习惯。例如,当看到二氧化碳通入石蕊溶液中,石蕊溶液变红,他们就会得出二氧化碳能使石蕊溶液变红的错误结论。所以本节课通过探究实验,加深对此类内容的理解,走出认识上的误区。

四、教学目标

1.知识与技能

(1)认识二氧化碳,知道其重要的化学性质,物理性质和基本用途。

(2)懂得设计实验来验证物质性质的方法。

(3)学会对实验中出现的现象进行分析并得出结论的方法。

2.过程与方法

(1)通过观察演示实验的现象,培养学生分析和解决问题的能力。

(2)通过学生设计实验验证二氧化碳的性质,培养学生的实验设计能力。

(3)经过亲自动手实验,学生懂得二氧化碳可以与水反应生成碳酸。

3.情感、态度与价值观

(1)通过对二氧化碳的密度以及水溶性进行实验设计,培养学生的问题意识以及思维的严密性。

(2)通过用紫色石蕊小花来进行实验探究,学生亲自参与到知识的形成过程中,从而获得成功的喜悦和对化学学习的持续兴趣。

(3)通过设置问题,培养学生语言组织及表达能力。

(4)培养学生获得知识的同时掌握一定的化学学习方法。

五、教学重点、难点

1.重点:二氧化碳的性质及培养学生科学探究能力。

2.难点:引导学生自主探究二氧化碳与水反应,培养学生探究实验方案的设计,合作交流、

六、教法与学法:

(一)教法 情景引入、实验探究、小组交流合作、多媒体辅助教

这节课采用“创设情景──提出假设──实验探究──合作交流”的教学模式。通过引导学生自主学习和教师的积极参与指导、确立学生在化学教育中的合作探究的学习方式。激发他们浓厚的学习兴趣和求知欲望。

(二)学法

1. 针对学生的实际情况,充分运用实验,让学生参与实验、观察实验现象、分析讨论、得出结论。让学生在获得知识的同时,体验探究的方式方法。演示实验和学生分组实验相结合,让学生亲自参与,从已知到未知,从感性到理性。其中,采取了比较法、讨论法、归纳法、练习法等。

2.学生学会学习的目的不是掌握知识,而是掌握获得知识的途径。本节课引导学生探究的目的就是让学生学会探究。

七、教学流程

教学环节 知识线 活动线

八、教学准备

教师用具

交互式电子白板

实验器材:干冰、稀盐酸、紫色石蕊溶液、澄清的石灰水,盛有水的锥形瓶、带导管的橡胶塞、气球、集气瓶、酒精灯、火柴、毛玻璃片、小木条、试管、烧杯,阶梯蜡烛、镊子

学生用具

实验器材: 干冰、紫色石蕊溶液浸泡后的干燥小花、盛有水的烧杯、带导管和温度计的橡胶塞、锥形瓶、集气瓶、毛玻璃片、酒精灯、火柴、小木条、镊子、表面皿盛有二氧化碳气体的软碎料瓶。

九、教学过程

教师活动 学生活动 活动设计意图

【导入】 展示备用的神奇的物质(干冰),大家希望应用它做实验吗?你们知道“它”是谁吗?〖课件〗魔幻奇 “冰” 用镊子夹取一块“冰”,放入盛有水的烧杯中,观察实验现象。〖提问〗观察到什么现象? 〖演示1〗将一只气球放在导管口,观察实验现象〖提问〗气球膨胀的原因是什么? 今天老师为同学们提供的“冰”为干冰〖课件〗 固态二氧化碳——干冰〖提问〗气球中盛放有的是什么气体呢?〖提问〗如何设计检验产生的气体为二氧化碳气体?〖过渡〗我们一起来探究二氧化碳具有哪些性质? 【板书】二氧化碳的性质〖课件〗 学习目标1.了解二氧化碳的物理性质2.掌握二氧化碳的化学性质【授新】(一)二氧化碳不能燃烧、一般也不支持燃烧〖过渡〗本节课实验探究中应用较多的二氧化碳气体,我们需要利用提供的干冰,收集三瓶二氧化碳。〖提问〗讨论交流:如何检验二氧化碳已经收集满〖演示2〗分别将带火星带火星的小木条和燃着的小木条放在集气瓶口,观察实验现象。〖提问〗燃着的小木条为什么熄灭?〖课件〗视频展示镁条在二氧化碳中能燃烧。〖过渡〗验满的方法已经确定,按要求收集二氧化碳(二)二氧化碳的物理性质,无色无味的气体〖课件〗2、用镊子夹取2-3块干冰,放入锥形瓶内。塞紧橡胶塞。记录温度计放入锥形瓶内前后的示数变化并观察锥形瓶壁内外的变化。3.实验现象记录锥形瓶内壁变化锥形瓶外壁变化温度计初始温度温度计末 温温度计示数变化让同学观察CO2状态、颜色,并请一名同学闻气味(指导动作)。〖讲解〗和氧气类似,在加压降温冷却的情况下,二氧化碳气体会冷却成白色块状或片状固体。二氧化碳固体俗称“干冰”,其含义“外形似冰,融化无水”,干冰易升华〖课件〗展示图片---干冰的用途(三)二氧化碳的密度大与空气〖过渡〗已知氧气的密度大于空气,二氧化碳的密度是否也大于空气呢?〖演示3〗(1)阶梯蜡烛熄灭向烧杯中倾倒二氧化碳a)蜡烛熄灭——二氧化碳一般不可燃,也不助燃。b)熄灭顺序(下面先灭,上面后灭)——二氧化碳密度大于空气的密度 (三)二氧化碳能溶于水〖过渡〗应用集气瓶和软塑料瓶收集好的二氧化碳,探究二氧化碳在水中的溶解性〖讲解〗通常状况下,1体积的水溶解1体积二氧化碳气体,二氧化碳能溶于水。(四)二氧化碳能与水反应〖过渡〗二氧化碳溶于水的过程有没有发生化学变化呢?〖讲解〗石蕊是一种植物色素,呈紫色,石蕊的溶液,叫做紫色石蕊溶液,遇酸性溶液变成红色。〖演示4〗①实验操作:取少量紫色石蕊溶液于试管中,滴加稀盐酸,观察溶液颜色变化。②实验操作:取少量紫色石蕊溶液于试管滴加二氧化碳溶于水后的溶液于试管中,观察溶液颜色变化大家猜一猜是什么物质使紫色石蕊溶液变为红色呢?〖提问〗软塑料瓶中的溶液有哪些物质〖提问〗猜想软塑料瓶中的哪种物质使紫色石蕊溶液变为红色呢?〖过渡〗为了证明同学们的猜想是否正确,我们需要进行实验验证,请同学们分小组讨论实验设计方案。为了增加实验的趣味性,我们用石蕊溶液染成紫色的干燥的小花来实验。实验方案设计好了,举手示意,和大家一起分享一下。〖讲解〗二氧化碳与水反应的原理CO2 + H2O = H2CO3(五)二氧化碳与石灰水反应〖提问〗二氧化碳为什么能使澄清的石灰水变浑浊?〖板书〗Ca(OH)2+CO2==CaCO3↓+H2O(六)二氧化碳不能供给呼吸〖过渡〗空气中的二氧化碳是不是越多越好?空气中的二氧化碳含量太多会怎么样?看一下表格资料〖讲解〗二氧化碳本身没有毒性,但二氧化碳不能供给呼吸,当空气中二氧化碳超过正常含量时,会影响人体健康。教室有人时,长期关闭窗口可能产生什么后果?资料解读教室是师生进行教学活动的主要场所,尽管教室中的CO2 浓度一般不会达到致人死亡的程度,但超过正常含量时,会对师生的身体健康产生影响, 阻碍教学活动的有效进行,尤其是在冬季教室门窗紧闭、通风状况不佳的情况下,这种影响更大。一项关于教室空气中CO2 浓度对学生学习影响的研究表明,随着空气CO2 浓度的增加,学生思维能力明显下降,完成作业效果也影响明显。5.小结:在人群密集的地方应注意通风换气三、课堂检测1、1、物质的性质决定其用途。下列二氧化碳的用途与性质对应不正确的是。( )A.二氧化碳能灭火是因为它不能燃烧,不支持燃烧,密度比空气大。B.“干冰”能做制冷剂,是因为“干冰”升华能吸收大量的热。C.二氧化碳能够制汽水,是因为二氧化碳不能燃烧。D.二氧化碳能做温室肥料,是因为二氧化碳是光合作用的原料。2、有三瓶无色、无味的气体,分别是氧气、空气、二氧化碳,区别它们最简单的方法是。 A. 测定气体的密度 B. 滴入澄清石灰水,振荡C. 将燃着的木条伸入瓶内 D.将充满三种气体的试管倒置于水槽中3、下列有关二氧化碳的实验中,只能证明二氧化碳物理性质的是( )4、向一瓶盛有二氧化碳气体的集气瓶中,加入某种溶液后立即盖上玻璃片并振荡,然后将瓶子倒转过来,发现玻璃片不会掉下来,为什么?倒入的液体可能是什么?七、本节课你都学到了那些实验方法?八、课后作业1、课本P141 2 ,3(1)题2、查阅资料分析 农民伯伯进入久未开启的菜窖前,应该注意些什么? 按要求完成实验并观察[回答] 产生白雾[回答]气球鼓起来了[回答] 有气体产生[回答]二氧化碳[回答] 将产生的气体通入澄清的石灰水阅读思考讨论交流1.带火星的小木条2.燃着的小木条观察分析确定验满方法:应用燃着的小木条。分析得出结论:二氧化碳一般不可燃,也不助燃。可用来灭火。收集气体观察并记录[答]无色气体,无味。观察并描述现象:a)蜡烛熄灭——二氧化碳一般不可燃,也不助燃。b)熄灭顺序:下面先灭,上面后灭——二氧化碳密度大于空气的密度得出结论:二氧化碳密度大于空气。设计实验探究(1)向一瓶(集气瓶)二氧化碳气体中加入适量的水,迅速盖上玻璃片,震荡,玻璃片被吸住。(1)向一瓶(软塑料瓶)二氧化碳气体中加入适量的水,迅速盖上瓶盖,震荡,软塑料瓶变瘪。观察并描述现象,得出结论:说明二氧化碳溶于水,P内

十一、课后反思、自我评价

本堂课实验就多,联系生活和生产实际也较多,内容趣味性强,学生获取知识积极主动。体现了新课标的教学理念,把培养学生的科学探究能力摆在了十分重要的位置。通过对实验现象的分析,得出探究结论,增强了学生分析解决问题的能力。

本节课的教学设计,在参考教材内容顺序安排的基础上,结合学生实际认知能力,进一步改进教学内容的安排,主要通过实验探究方式,让学生在探究中理解和认识了二氧化碳的物理性质与化学性质。

课堂教学中,首先通过干冰升华,不但让学生提前领略了科学探究的一般过程,复习了二氧化碳的鉴别方法,还让学生体验了实验成功的快乐,激发了学生学习的兴趣,为本节课的学习开了个好头。紧接着通在利用干冰收集二氧化碳前,讨论探究如何检验二氧化碳气体已经收集满,非常顺利地归纳出二氧化碳不能燃烧,一般也不支持燃烧的化学性质。对二氧化碳密度的探究,则从学生观察到的干冰升华的云雾效果,以及老师演示收集二氧化碳的方法,探讨猜想,老师演示实验探究,帮助学生总结二氧化碳的密度。学生自主设计实验验证二氧化碳溶解性的实验,通过分析实验现象产生的原理,同时分析小组实验中实验操作失误的原因。从而使学生掌握了检验气体溶解性的方法及原理。紧接着重点猜想探究二氧化碳与水反应,通过提出问题、猜想与假设、设计实验方案、试验验证并分析得出结论的科学探究过程,让学生体验了设计成功的快乐,增强了学生学习化学的兴趣和信心。再次通过思考、小结、实验探究方法,强化了学生对本节内容知识的理解和掌握。

本课的教学中我也感到有以下几点不足:

一是学生实验中,存在学生操作不规范、不严谨等问题;

二是学生分组设计实验,部分学生因基础欠缺或缺少教师指导而不能很好的参与;

三是时间安排略显仓促,对学生评价单一;

鲁教五●四学制

2011课标版

八年级化学全一册

第六单元燃烧与燃料

学生:实验,猜想

设计实验方案,检验CO2

教师:演示实验验证猜想

干冰升华吸热

导入新课

学生:设计验满的方法

利用干冰收集CO2

教师:演示实验

共同总结干冰的用途

CO2不能燃烧,一般也不支持燃烧,

标准状况下,CO2是无色无味的气体

实验探究

学生:猜想

教师:演示实验

CO2密度大于空气

实验探究

学生:小组讨论交流,实验探究

教师:关注实验操作

CO2能溶于水

合作探究

学生:小组猜想,设计实验方案验证

教师:演示实验,解释原理

CO2能与水反应

合作探究

CO2与Ca(OH)2反应

原理

CO2不能供给呼吸

学生:分析总结

教师:重点强调

自主学习

学生:师生共同分析、归纳

对比、控制变量法

科学探究方法一般过程

归纳总结

同课章节目录

- 第一单元 步入化学殿堂

- 第一节 化学真奇妙

- 第二节 体验化学探究

- 到实验室去:化学实验基本技能训练(一)

- 第二单元 探秘水世界

- 第一节 运动的水分子

- 第二节 自然界中的水

- 第三节 水分子的变化

- 到实验室去:化学实验基本技能训练(二)

- 第三单元 物质构成的奥秘

- 第一节 原子的构成

- 第二节 元素

- 第三节 物质组成的表示

- 第四单元 我们周围的空气

- 第一节 空气的成分

- 第二节 氧气

- 到实验室去:氧气的实验室制取与性质

- 第五单元 定量研究化学反应

- 第一节 化学反应中的质量守恒

- 第二节 化学反应的表示

- 第三节 化学反应中的有关计算

- 到实验室去:探究燃烧的条件

- 第六单元 燃烧与燃料

- 第一节 燃烧与灭火

- 第二节 化石燃料的利用

- 第三节 大自然中的二氧化碳

- 到实验室去 二氧化碳的实验室制取与性质