鲁教版(五四制)八年级全一册 6.1 燃烧与灭火(教案)

文档属性

| 名称 | 鲁教版(五四制)八年级全一册 6.1 燃烧与灭火(教案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁教版(五四学制) | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2021-11-02 10:53:04 | ||

图片预览

文档简介

课标分析

专家解读:本课题是对之前所学燃烧进行深入了解并应用。通过引导学生,将自身的生活经验与化学知识联系起来,并使学生真切地感受到燃烧这个化学变化。同时,引导学生通过实验探究认识燃烧的条件;通过具体、生动的实验现象,激发学生的学习兴趣。最后,通过探究燃烧条件和认识灭火的原理,体会一切事物均有其规律性,认识规律、掌握规律,就可以使事物向一定的方向发展,趋利避害。

落实建议:

1.驱动型问题的抛出,激趣学生发散思维;

2.探究性方案的设计,体会用科学探究来解决问题;

3.观念的提升,引发学生深度思考。

教材分析

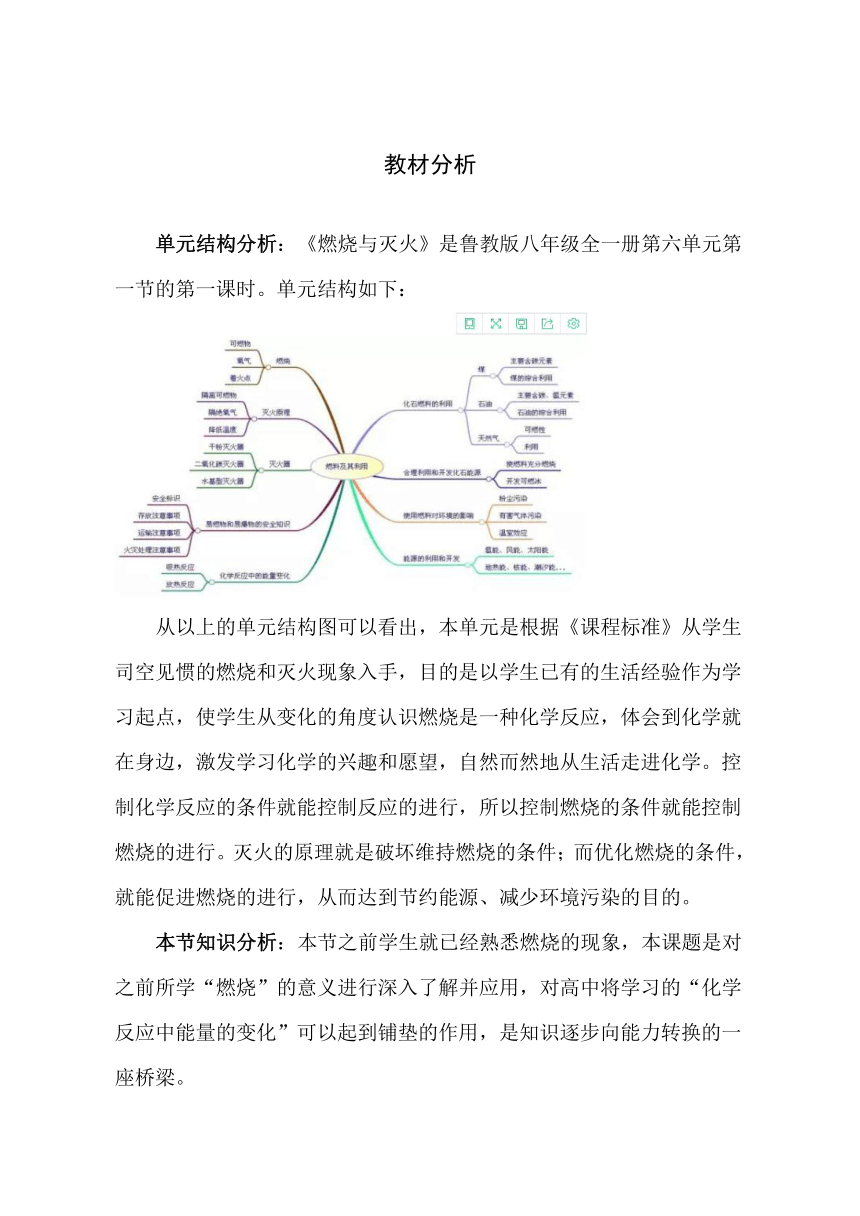

单元结构分析:《燃烧与灭火》是鲁教版八年级全一册第六单元第一节的第一课时。单元结构如下:

从以上的单元结构图可以看出,本单元是根据《课程标准》从学生司空见惯的燃烧和灭火现象入手,目的是以学生已有的生活经验作为学习起点,使学生从变化的角度认识燃烧是一种化学反应,体会到化学就在身边,激发学习化学的兴趣和愿望,自然而然地从生活走进化学。控制化学反应的条件就能控制反应的进行,所以控制燃烧的条件就能控制燃烧的进行。灭火的原理就是破坏维持燃烧的条件;而优化燃烧的条件,就能促进燃烧的进行,从而达到节约能源、减少环境污染的目的。

本节知识分析:本节之前学生就已经熟悉燃烧的现象,本课题是对之前所学“燃烧”的意义进行深入了解并应用,对高中将学习的“化学反应中能量的变化”可以起到铺垫的作用,是知识逐步向能力转换的一座桥梁。

通过单元结构分析和本节知识分析,可以得出本节重点是燃烧的条件和灭火的原理。对于燃烧条件的探究,重要的是引导学生探究燃烧的条件,让学生明白燃烧是内因和外因共同作用的结果。而对于灭火原理的探究则适合建立在对火灾事故的分析基础上,破坏燃烧的条件即可达到灭火的目的。

学情分析

知识经验:学生对燃烧的现象已经有了一定的了解,但尚不能从变化的角度认识燃烧和灭火的原理。

能力方法:引导学生探究燃烧的条件,体会通过化学实验得出事实、进行分析进而得出结论的科学方法。

情感态度:引导学生将自身的生活经验与化学知识联系起来,并通过认识燃烧条件和灭火原理,体会一切事物均有其规律性,认识规律、掌握规律,就可以使事物向一定的方向发展、趋利避害。

《燃烧与灭火》

—教学设计

姓 名:张旭

单 位:古寨中学

地 址:威海市古寨东路59号

电 话:18563172168

学科 化学 年级 初三

教材版本 鲁教版 课时名称 燃烧与灭火

课程标准 标准:认识燃烧发生的条件;了解防火灭火的措施。 活动建议:燃烧条件的实验探究;交流并解释日常生活中常见的燃烧等。

课标分析 专家解读:本课题是对之前所学燃烧进行深入了解并应用。通过引导学生,将自身的生活经验与化学知识联系起来,并使学生真切地感受到燃烧这个化学变化。同时,引导学生通过实验探究认识燃烧的条件;通过具体、生动的实验现象,激发学生的学习兴趣。最后,通过探究燃烧条件和认识灭火的原理,体会一切事物均有其规律性,认识规律、掌握规律,就可以使事物向一定的方向发展,趋利避害。 落实建议: 1.驱动型问题的抛出,激趣学生发散思维; 2.探究性方案的设计,体会用科学探究来解决问题; 3.观念的提升,引发学生深度思考。

教材分析 单元结构分析:《从变化的角度认识燃烧》是鲁教版八年级全一册第六单元第一节的第一课时。单元结构如下: 从以上的单元结构图可以看出,本单元是根据《课程标准》从学生司空见惯的燃烧和灭火现象入手,目的是以学生已有的生活经验作为学习起点,使学生从变化的角度认识燃烧是一种化学反应,体会到化学就在身边,激发学习化学的兴趣和愿望,自然而然地从生活走进化学。控制化学反应的条件就能控制反应的进行,所以控制燃烧的条件就能控制燃烧的进行。灭火的原理就是破坏维持燃烧的条件;而优化燃烧的条件,就能促进燃烧的进行,从而达到节约能源、减少环境污染的目的。 本节知识分析:本节之前学生就已经熟悉燃烧的现象,本课题是对之前所学“燃烧”的意义进行深入了解并应用,对高中将学习的“化学反应中能量的变化”可以起到铺垫的作用,是知识逐步向能力转换的一座桥梁。 通过单元结构分析和本节知识分析,可以得出本节重点是燃烧的条件和灭火的原理。对于燃烧条件的探究,重要的是引导学生探究燃烧的条件,让学生明白燃烧是内因和外因共同作用的结果。而对于灭火原理的探究则适合建立在对火灾事故的分析基础上,破坏燃烧的条件即可达到灭火的目的。

学情分析 知识经验:学生对燃烧的现象已经有了一定的了解,但尚不能从变化的角度认识燃烧和灭火的原理。 能力方法:引导学生探究燃烧的条件,体会通过化学实验得出事实、进行分析进而得出结论的科学方法。 情感态度:引导学生将自身的生活经验与化学知识联系起来,并通过认识燃烧条件和灭火原理,体会一切事物均有其规律性,认识规律、掌握规律,就可以使事物向一定的方向发展、趋利避害。

教学目标 1.通过对生活中常见燃烧现象的分析,能从化学的视角认识燃烧的定义、燃烧的本质及灭火的原理;并树立变化观和辩证观。 2.通过对燃烧条件的探究,内化内因外因的关系;进一步学会对照实验、控制变量等科学方法;增强观察、思维、实验操作、合作与交流等能力;同时感受知识获取过程的乐趣。 3.通过对燃烧利弊的分析,体会化学在生活与社会发展中的价值;初步形成良好的安全意识和事故发生时的基本逃生能力。

评价设计 评价任务设计 达成的教学目标 (

让学生

通过设计实验方

案并进行

实验探究

分析燃烧需要满足的条件

) (

1.

进一步学会对照实验、控制变量等科学方法;增强观察思维实验操作合作学习的能力;感受探究过程的乐趣。

) (

2.

从变化的角度认识燃烧的定义、本质及灭火的原理;树立变化观和辩证观。

) (

2.

通过对

燃烧条件的探究

及

燃烧现象的分析学生交

流展示燃烧的定义及本质

的达成情况。

) (

3.

体会化学在生活与社会发展中的价值;初步形成良好的安全意识和事故发生时的基本逃生能力。

) (

3.

通过模拟火灾现场

的逃生情况及如果拨

打报警电话,学以致

用,看学生是否会运

用所学到的知识。

)

教学 重难点 重点:探究燃烧条件; 从变化的角度认识改变条件,就能改变化学变化的进行。 难点:内因是变化的根本,外因是变化的条件。

教学过程

环节 设计 评价 标准 教师活动 学生 活动 设计 意图 预计 时间

导入 能够发散思维,激发继续学习燃烧的兴趣。 小魔术:烧不坏的手帕 问: ①你看到了什么? ②手帕为什么没有被烧坏? ①观看演示实验; ②思考问题。 ①了解学生的认知水平; ②以问题组织教学,引发学生思考; ③激发学生学习欲望和兴趣。 3min

化学变化的发生 —— 燃烧条件 ①化学变化的发生都是需要一定条件的,那么燃烧这个化学变化的发生需要什么条件呢? 用科学探究解决问题。 ②内因是变化的根本,外因是变化的条件,外因只有通过内因才能起作用。 ①提出问题: 燃烧需要什么条件? 建立猜想: 设计实验方案: (小组合作) 实验: (小组合作) ②分组实验 交流共享: 探究结果 ③总结燃烧条件; ①体会用科学探究解决问题; ②认识内因外因的科学观念; ③发展运用归纳总结、合作交流、分析问题、解决问题、对照实验、控制变量等方法的能力。 15min

燃烧 定义及 本质 能够找出 常见燃烧 现象的共 同点,从 而得出燃 烧的定 义。 ①比较出燃烧事例的共同点; ②归纳出燃烧定义。 ①提高学生对比较、归纳等方法的运用能力。 5min

化学变化的停止—— 灭火的方法及原理 ①能从生活出发,将已有的知识经验与化学知识相结合; ②会从视频中获取有效信息。 ①播放视频:“火灾”; ②例举生活中你所知道的灭火方法和原理? 播放视频:“安全自救知识 ①仔细观看视频,感受这样的“燃烧”需要阻止; ②例举生活中知道的灭火方法和原理;总结灭火原理; ③用所学灭火原理解决实际问题; ①从生活出发,将已有的知识经验与化学知识相结合; ②培养学生的观察能力和获取信息的能力; 8min

观念 提升 ①能感知“变化观”; ②会透过现象看本质 ; ③能用辩证的观念看待事物。 ①解释烧不坏的手帕: ②小魔术 小结:与燃烧一样,所有化学变化都可以通过“改变条件”,就可以改变你化学变化的进行。 你能举出相应的例子来说明吗? 提升——变化观 ③你对燃烧利弊有何看法? ①仔细思考、观察实验,体会通过“改变条件”,可以改变化学变化的进行; ②举例; ③自主或合作:交流燃烧利弊 ①初步形成科学观念“变化观”——改变化学变化的条件就改变了化学变化; ②培养学生透过现象看本质的思维习惯和能力; ③培养学生用辩证的观念看待事物的能力。 5min

学会安全自救知识 会从视频中获取有效信息。 播放视频:“安全自救知识 观看“安全自救”视频;模拟火灾现场逃生及如何拨打火警电话。 增强学生安全意识。 4min

盘点 收获 能达成教学目标。 小结:燃烧是千千万万化学变化之一。有了本节课的学习,我们不仅知道了利用化学变化可以获得物质和能量,还学会了通过改变条件让化学变化朝着不同的方向进行,从而使化学变化更好的为我们所用。 ①谈收获; ②认真倾听。 ①学以致用; ②回扣主题; ③明确本节主线,总结方法,提升观念。 5min

作业 布置 能将所学知识及所见所闻写成报告单。 提问:电影院、学校、幼儿园、网吧等人口密度较大的场所,一旦发生火灾将损失惨重。请在上述场所中任选一处,根据其特点,总结预防火灾的注意事项,以及万一发生火灾时需要采取的灭火和自救措施。 ①分组合作调查,也可独立完成,写一篇调查报告。 改变传统的作业形式,将课堂延伸到生活中,激发同学们的学习兴趣、学以致用。

专家解读:本课题是对之前所学燃烧进行深入了解并应用。通过引导学生,将自身的生活经验与化学知识联系起来,并使学生真切地感受到燃烧这个化学变化。同时,引导学生通过实验探究认识燃烧的条件;通过具体、生动的实验现象,激发学生的学习兴趣。最后,通过探究燃烧条件和认识灭火的原理,体会一切事物均有其规律性,认识规律、掌握规律,就可以使事物向一定的方向发展,趋利避害。

落实建议:

1.驱动型问题的抛出,激趣学生发散思维;

2.探究性方案的设计,体会用科学探究来解决问题;

3.观念的提升,引发学生深度思考。

教材分析

单元结构分析:《燃烧与灭火》是鲁教版八年级全一册第六单元第一节的第一课时。单元结构如下:

从以上的单元结构图可以看出,本单元是根据《课程标准》从学生司空见惯的燃烧和灭火现象入手,目的是以学生已有的生活经验作为学习起点,使学生从变化的角度认识燃烧是一种化学反应,体会到化学就在身边,激发学习化学的兴趣和愿望,自然而然地从生活走进化学。控制化学反应的条件就能控制反应的进行,所以控制燃烧的条件就能控制燃烧的进行。灭火的原理就是破坏维持燃烧的条件;而优化燃烧的条件,就能促进燃烧的进行,从而达到节约能源、减少环境污染的目的。

本节知识分析:本节之前学生就已经熟悉燃烧的现象,本课题是对之前所学“燃烧”的意义进行深入了解并应用,对高中将学习的“化学反应中能量的变化”可以起到铺垫的作用,是知识逐步向能力转换的一座桥梁。

通过单元结构分析和本节知识分析,可以得出本节重点是燃烧的条件和灭火的原理。对于燃烧条件的探究,重要的是引导学生探究燃烧的条件,让学生明白燃烧是内因和外因共同作用的结果。而对于灭火原理的探究则适合建立在对火灾事故的分析基础上,破坏燃烧的条件即可达到灭火的目的。

学情分析

知识经验:学生对燃烧的现象已经有了一定的了解,但尚不能从变化的角度认识燃烧和灭火的原理。

能力方法:引导学生探究燃烧的条件,体会通过化学实验得出事实、进行分析进而得出结论的科学方法。

情感态度:引导学生将自身的生活经验与化学知识联系起来,并通过认识燃烧条件和灭火原理,体会一切事物均有其规律性,认识规律、掌握规律,就可以使事物向一定的方向发展、趋利避害。

《燃烧与灭火》

—教学设计

姓 名:张旭

单 位:古寨中学

地 址:威海市古寨东路59号

电 话:18563172168

学科 化学 年级 初三

教材版本 鲁教版 课时名称 燃烧与灭火

课程标准 标准:认识燃烧发生的条件;了解防火灭火的措施。 活动建议:燃烧条件的实验探究;交流并解释日常生活中常见的燃烧等。

课标分析 专家解读:本课题是对之前所学燃烧进行深入了解并应用。通过引导学生,将自身的生活经验与化学知识联系起来,并使学生真切地感受到燃烧这个化学变化。同时,引导学生通过实验探究认识燃烧的条件;通过具体、生动的实验现象,激发学生的学习兴趣。最后,通过探究燃烧条件和认识灭火的原理,体会一切事物均有其规律性,认识规律、掌握规律,就可以使事物向一定的方向发展,趋利避害。 落实建议: 1.驱动型问题的抛出,激趣学生发散思维; 2.探究性方案的设计,体会用科学探究来解决问题; 3.观念的提升,引发学生深度思考。

教材分析 单元结构分析:《从变化的角度认识燃烧》是鲁教版八年级全一册第六单元第一节的第一课时。单元结构如下: 从以上的单元结构图可以看出,本单元是根据《课程标准》从学生司空见惯的燃烧和灭火现象入手,目的是以学生已有的生活经验作为学习起点,使学生从变化的角度认识燃烧是一种化学反应,体会到化学就在身边,激发学习化学的兴趣和愿望,自然而然地从生活走进化学。控制化学反应的条件就能控制反应的进行,所以控制燃烧的条件就能控制燃烧的进行。灭火的原理就是破坏维持燃烧的条件;而优化燃烧的条件,就能促进燃烧的进行,从而达到节约能源、减少环境污染的目的。 本节知识分析:本节之前学生就已经熟悉燃烧的现象,本课题是对之前所学“燃烧”的意义进行深入了解并应用,对高中将学习的“化学反应中能量的变化”可以起到铺垫的作用,是知识逐步向能力转换的一座桥梁。 通过单元结构分析和本节知识分析,可以得出本节重点是燃烧的条件和灭火的原理。对于燃烧条件的探究,重要的是引导学生探究燃烧的条件,让学生明白燃烧是内因和外因共同作用的结果。而对于灭火原理的探究则适合建立在对火灾事故的分析基础上,破坏燃烧的条件即可达到灭火的目的。

学情分析 知识经验:学生对燃烧的现象已经有了一定的了解,但尚不能从变化的角度认识燃烧和灭火的原理。 能力方法:引导学生探究燃烧的条件,体会通过化学实验得出事实、进行分析进而得出结论的科学方法。 情感态度:引导学生将自身的生活经验与化学知识联系起来,并通过认识燃烧条件和灭火原理,体会一切事物均有其规律性,认识规律、掌握规律,就可以使事物向一定的方向发展、趋利避害。

教学目标 1.通过对生活中常见燃烧现象的分析,能从化学的视角认识燃烧的定义、燃烧的本质及灭火的原理;并树立变化观和辩证观。 2.通过对燃烧条件的探究,内化内因外因的关系;进一步学会对照实验、控制变量等科学方法;增强观察、思维、实验操作、合作与交流等能力;同时感受知识获取过程的乐趣。 3.通过对燃烧利弊的分析,体会化学在生活与社会发展中的价值;初步形成良好的安全意识和事故发生时的基本逃生能力。

评价设计 评价任务设计 达成的教学目标 (

让学生

通过设计实验方

案并进行

实验探究

分析燃烧需要满足的条件

) (

1.

进一步学会对照实验、控制变量等科学方法;增强观察思维实验操作合作学习的能力;感受探究过程的乐趣。

) (

2.

从变化的角度认识燃烧的定义、本质及灭火的原理;树立变化观和辩证观。

) (

2.

通过对

燃烧条件的探究

及

燃烧现象的分析学生交

流展示燃烧的定义及本质

的达成情况。

) (

3.

体会化学在生活与社会发展中的价值;初步形成良好的安全意识和事故发生时的基本逃生能力。

) (

3.

通过模拟火灾现场

的逃生情况及如果拨

打报警电话,学以致

用,看学生是否会运

用所学到的知识。

)

教学 重难点 重点:探究燃烧条件; 从变化的角度认识改变条件,就能改变化学变化的进行。 难点:内因是变化的根本,外因是变化的条件。

教学过程

环节 设计 评价 标准 教师活动 学生 活动 设计 意图 预计 时间

导入 能够发散思维,激发继续学习燃烧的兴趣。 小魔术:烧不坏的手帕 问: ①你看到了什么? ②手帕为什么没有被烧坏? ①观看演示实验; ②思考问题。 ①了解学生的认知水平; ②以问题组织教学,引发学生思考; ③激发学生学习欲望和兴趣。 3min

化学变化的发生 —— 燃烧条件 ①化学变化的发生都是需要一定条件的,那么燃烧这个化学变化的发生需要什么条件呢? 用科学探究解决问题。 ②内因是变化的根本,外因是变化的条件,外因只有通过内因才能起作用。 ①提出问题: 燃烧需要什么条件? 建立猜想: 设计实验方案: (小组合作) 实验: (小组合作) ②分组实验 交流共享: 探究结果 ③总结燃烧条件; ①体会用科学探究解决问题; ②认识内因外因的科学观念; ③发展运用归纳总结、合作交流、分析问题、解决问题、对照实验、控制变量等方法的能力。 15min

燃烧 定义及 本质 能够找出 常见燃烧 现象的共 同点,从 而得出燃 烧的定 义。 ①比较出燃烧事例的共同点; ②归纳出燃烧定义。 ①提高学生对比较、归纳等方法的运用能力。 5min

化学变化的停止—— 灭火的方法及原理 ①能从生活出发,将已有的知识经验与化学知识相结合; ②会从视频中获取有效信息。 ①播放视频:“火灾”; ②例举生活中你所知道的灭火方法和原理? 播放视频:“安全自救知识 ①仔细观看视频,感受这样的“燃烧”需要阻止; ②例举生活中知道的灭火方法和原理;总结灭火原理; ③用所学灭火原理解决实际问题; ①从生活出发,将已有的知识经验与化学知识相结合; ②培养学生的观察能力和获取信息的能力; 8min

观念 提升 ①能感知“变化观”; ②会透过现象看本质 ; ③能用辩证的观念看待事物。 ①解释烧不坏的手帕: ②小魔术 小结:与燃烧一样,所有化学变化都可以通过“改变条件”,就可以改变你化学变化的进行。 你能举出相应的例子来说明吗? 提升——变化观 ③你对燃烧利弊有何看法? ①仔细思考、观察实验,体会通过“改变条件”,可以改变化学变化的进行; ②举例; ③自主或合作:交流燃烧利弊 ①初步形成科学观念“变化观”——改变化学变化的条件就改变了化学变化; ②培养学生透过现象看本质的思维习惯和能力; ③培养学生用辩证的观念看待事物的能力。 5min

学会安全自救知识 会从视频中获取有效信息。 播放视频:“安全自救知识 观看“安全自救”视频;模拟火灾现场逃生及如何拨打火警电话。 增强学生安全意识。 4min

盘点 收获 能达成教学目标。 小结:燃烧是千千万万化学变化之一。有了本节课的学习,我们不仅知道了利用化学变化可以获得物质和能量,还学会了通过改变条件让化学变化朝着不同的方向进行,从而使化学变化更好的为我们所用。 ①谈收获; ②认真倾听。 ①学以致用; ②回扣主题; ③明确本节主线,总结方法,提升观念。 5min

作业 布置 能将所学知识及所见所闻写成报告单。 提问:电影院、学校、幼儿园、网吧等人口密度较大的场所,一旦发生火灾将损失惨重。请在上述场所中任选一处,根据其特点,总结预防火灾的注意事项,以及万一发生火灾时需要采取的灭火和自救措施。 ①分组合作调查,也可独立完成,写一篇调查报告。 改变传统的作业形式,将课堂延伸到生活中,激发同学们的学习兴趣、学以致用。

同课章节目录

- 第一单元 步入化学殿堂

- 第一节 化学真奇妙

- 第二节 体验化学探究

- 到实验室去:化学实验基本技能训练(一)

- 第二单元 探秘水世界

- 第一节 运动的水分子

- 第二节 自然界中的水

- 第三节 水分子的变化

- 到实验室去:化学实验基本技能训练(二)

- 第三单元 物质构成的奥秘

- 第一节 原子的构成

- 第二节 元素

- 第三节 物质组成的表示

- 第四单元 我们周围的空气

- 第一节 空气的成分

- 第二节 氧气

- 到实验室去:氧气的实验室制取与性质

- 第五单元 定量研究化学反应

- 第一节 化学反应中的质量守恒

- 第二节 化学反应的表示

- 第三节 化学反应中的有关计算

- 到实验室去:探究燃烧的条件

- 第六单元 燃烧与燃料

- 第一节 燃烧与灭火

- 第二节 化石燃料的利用

- 第三节 大自然中的二氧化碳

- 到实验室去 二氧化碳的实验室制取与性质