2021—2022学年统编版高中语文选择性必修上册8《大卫科波菲尔》课件(34张PPT)

文档属性

| 名称 | 2021—2022学年统编版高中语文选择性必修上册8《大卫科波菲尔》课件(34张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 7.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-11-02 15:26:58 | ||

图片预览

文档简介

(共34张PPT)

第08课 《大卫·科波菲尔》

任务一:梳理情节,把握人物关系及形象特点,感受狄更斯作品中渗透的人道主义情怀。

作者狄更斯把大卫人生中重要的事和重要的人作为各章的标题,小说的章节标题能够帮助我们在阅读时把握每一章的核心内容。

如果我们把这一章看成是一个独立的故事,同学们不妨根据狄更斯标题设置的特点,将课文节选内容也划分提炼一下。

课文一共54个自然段,如果按照重要事件的发生或者是重要人物的出现来拟设小标题的话,可以划分为以下三个部分。阅读文章,把标题概括补充完整。

第1-5节 童工

第6-33节 与米考伯一家

第34-54节 与米考伯一家

沦落为

相识相处

患难与共

第1-5节 沦落为童工

关于“沦落”, 字典上的解释是“被驱逐流落,陷入不良的境地”,那么文中具体指什么?

大卫虽然是个遗腹子,但她倍受母亲和女仆的宠爱,过得无忧无虑,直到继父摩德斯通的出现,再加上母亲的早逝,年仅10岁的他生活突然出现了断崖,从人口中的少爷,便成了无依无靠的孤儿,变成了自生自灭的弃儿。人生从高处,跌至低处。

①人生从高处,跌至低处。

大卫是在阴暗潮湿,老鼠横行,腐臭阵污秽不堪的环境中工作着:洗瓶子、贴标签、塞木塞、封火漆、装箱这样重复的体力活,而和他相处的不再是学校里的同伴,而是出身底层,根本没有机会进学校受教育的孩子,大卫和他们唯一的共同点就是都是童工的身份,而这样的,令人窒息的日子才刚开始。一个10岁的孩子,面对这样突然的变故,怎么会不绝望到落泪?

②在恶劣的环境中重复着辛苦的体力活。

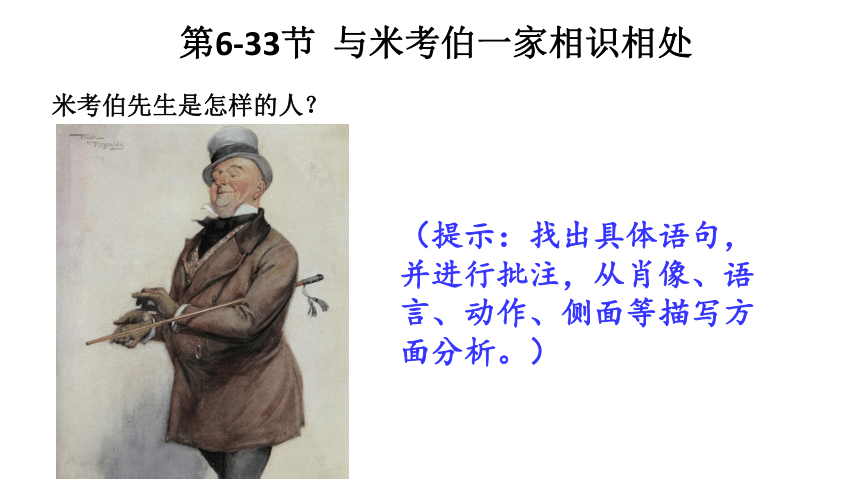

第6-33节 与米考伯一家相识相处

米考伯先生是怎样的人?

(提示:找出具体语句,并进行批注,从肖像、语言、动作、侧面等描写方面分析。)

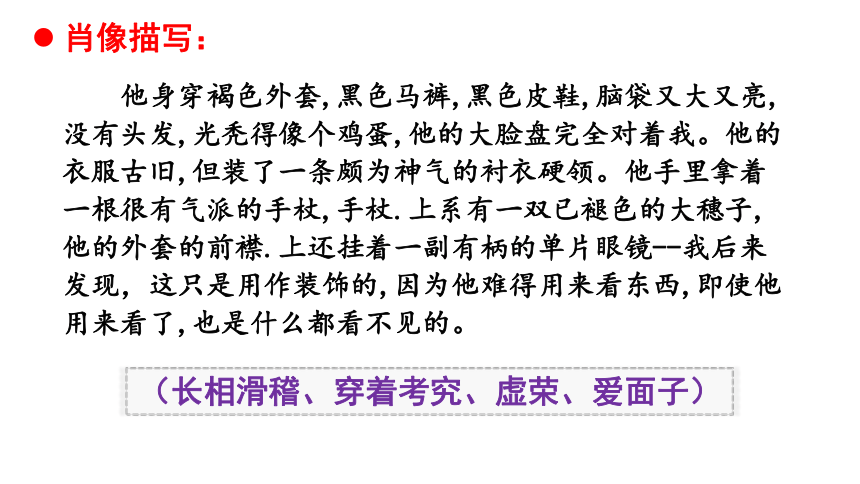

肖像描写:

他身穿褐色外套,黑色马裤,黑色皮鞋,脑袋又大又亮,没有头发,光秃得像个鸡蛋,他的大脸盘完全对着我。他的衣服古旧,但装了一条颇为神气的衬衣硬领。他手里拿着一根很有气派的手杖,手杖.上系有一双已褪色的大穗子,他的外套的前襟.上还挂着一副有柄的单片眼镜--我后来发现,这只是用作装饰的,因为他难得用来看东西,即使他用来看了,也是什么都看不见的。

(长相滑稽、穿着考究、虚荣、爱面子)

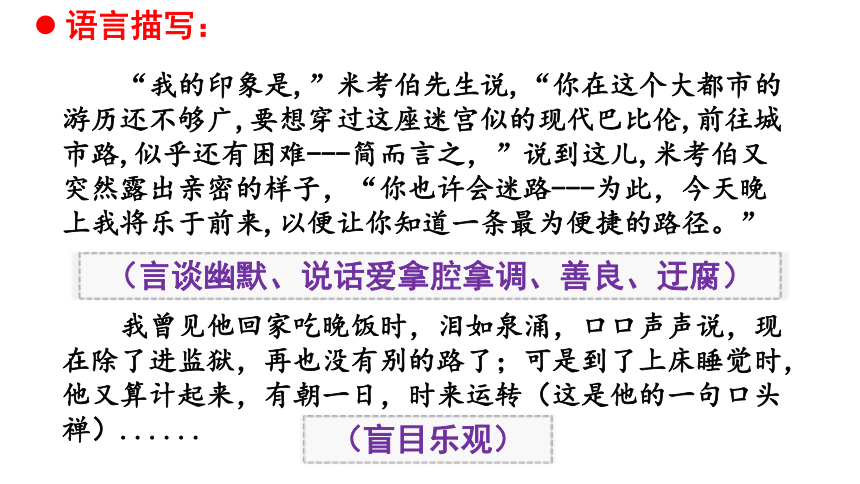

语言描写:

“我的印象是,”米考伯先生说,“你在这个大都市的游历还不够广,要想穿过这座迷宫似的现代巴比伦,前往城市路,似乎还有困难---简而言之,”说到这儿,米考伯又突然露出亲密的样子,“你也许会迷路---为此,今天晚上我将乐于前来,以便让你知道一条最为便捷的路径。”

我曾见他回家吃晚饭时,泪如泉涌,口口声声说,现在除了进监狱,再也没有别的路了;可是到了上床睡觉时,他又算计起来,有朝一日,时来运转(这是他的一句口头禅)......

(言谈幽默、说话爱拿腔拿调、善良、迂腐)

(盲目乐观)

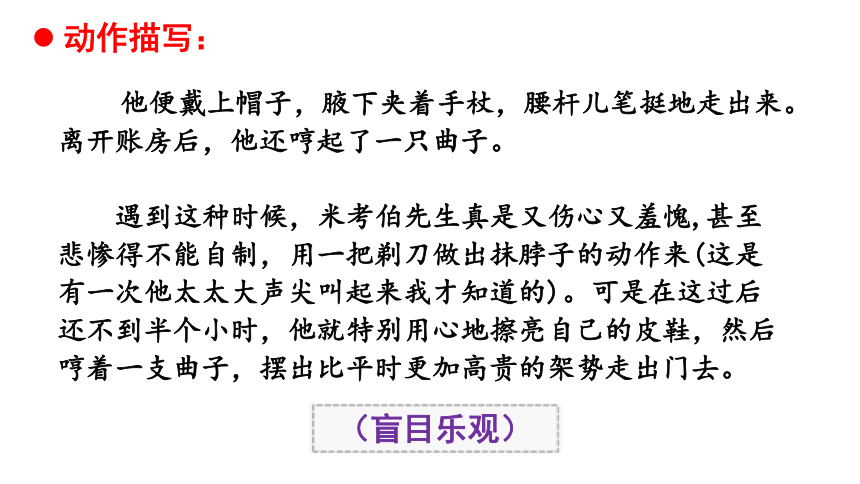

动作描写:

他便戴上帽子,腋下夹着手杖,腰杆儿笔挺地走出来。离开账房后,他还哼起了一只曲子。

遇到这种时候,米考伯先生真是又伤心又羞愧,甚至悲惨得不能自制,用一把剃刀做出抹脖子的动作来(这是有一次他太太大声尖叫起来我才知道的)。可是在这过后还不到半个小时,他就特别用心地擦亮自己的皮鞋,然后哼着一支曲子,摆出比平时更加高贵的架势走出门去。

(盲目乐观)

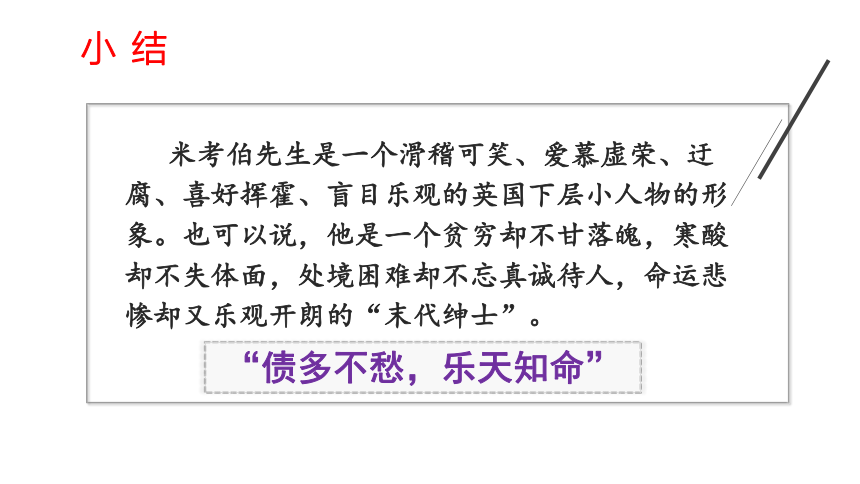

米考伯先生是一个滑稽可笑、爱慕虚荣、迂腐、喜好挥霍、盲目乐观的英国下层小人物的形象。也可以说,他是一个贫穷却不甘落魄,寒酸却不失体面,处境困难却不忘真诚待人,命运悲惨却又乐观开朗的“末代绅士”。

小结

“债多不愁,乐天知命”

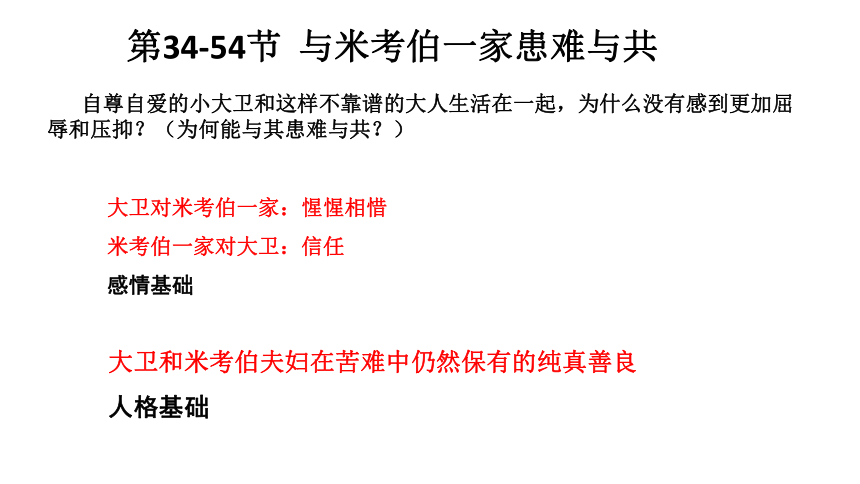

第34-54节 与米考伯一家患难与共

自尊自爱的小大卫和这样不靠谱的大人生活在一起,为什么没有感到更加屈辱和压抑?(为何能与其患难与共?)

大卫对米考伯一家:惺惺相惜

米考伯一家对大卫:信任

感情基础

大卫和米考伯夫妇在苦难中仍然保有的纯真善良

人格基础

大卫和米考伯一家,在无助无望中产生平等的友谊,在患难与共中产生惺相惜的亲情。从创作角度而言,这是狄更斯人道主义情怀的体现,作者要给善良以同情,要给苦难以阳光,要表现出生活在底层的小人物之间相知相守,相互扶持的可贵。

学习提示:

阅读时,注意领略小说中所展现的19世纪英国的社会风貌,理解作者对当时社会现实的态度。

1:没有一个人出来为我说一句话,于是在我十岁那年,我就成了谋得斯通-格林比货行里的一名小童工了。

4:连我在内,我们一共三四个人。

25:不到半个小时,她就告诉我说,她是“一个孤儿”,来自附近的圣加济贫院。

52:他们在监狱里的生活,反倒比长期以来住在监狱外面更舒服一些。

十九世纪三十年代至四十年代是资本主义在英国迅速发展的时期,英国成为当时的“世界工厂”。工业革命的完成为资本主义生产力的大力发展创造了前提,同时也猛烈地冲击着旧的社会经济制度。在资本主义新制度建立过程中给杜会各阶层尤其是劳动群众带来刷烈的阵痛,同时更暴露出其根本性的弊端。“一些五、六岁的小孩在工厂里摇着纺车,每天干十二三小时”。英国议会曾于一八三四年通过《济贫法》,决定在各工业城市建立为贫民提供基本食宿的“济贫院”,把那些无业代服的人和孤儿等统统投入济贫院,那里纪律森严,犹如监狱强迫被收容的人进行不堪胜任的劳动,借以过着半饥不饱的生活,让他们慢慢地饿死。因此,工人们愤怒的咒骂“济贫院是穷人的巴士底狱”。

首都的人均寿命是二十七岁,而工人阶级的平均寿命为二十二岁,1839年伦敦举行的一半葬礼都是年龄不到十岁的孩童。狄更斯总是因为其小说中出现许多孩子天折的情节而遭到批判,但他只不过是真实地反映现实罢了。每天,他周围都是已经死去或奄奄一息的人。这是维多利亚时期的伦敦为人们忽略的一面。

——《狄更斯传》

狄更斯在这部作品中揭露了资本家为了雇佣更加廉价的劳动力而大量使用童工的现象,批驳了资本主义社会中一味追逐私利而不顾道德底线和法度情理的丑恶行径。体现了社会差异的悬殊而导致的尖锐社会矛盾,社会问题的日益显现昭示着建立健全社会保障体系的重要性。

表达了这样的理想和信念:不管人世间有多少丑恶,人心中总有美好存在,不管人的命运多么坎坷,爱总是人生的一大补偿。这是狄更斯对人道主义的呼唤。

“他的人生观体现在一种真诚的博爱精神中,债务人监狱必须废除,平民院必须废除,恶劣的学校必须废除,但是拿什么东西去代替?怎样养活平民百姓?又如何去开办良好的学校?狄更斯一无所知,只要好就够了。从根本上说,他痛恨所有的立法,信仰善良的狄更斯式英雄的个人博爱。”

——《狄更斯评传》

本文节选部分描述了大卫.科波菲尔在谋得斯通-格林比货行开始独立做工的现状,并与米考伯夫妇结下了深厚的友谊。通过大卫这个孩子的眼睛来看周围的人物和环境,既表达了对人世间善良、宽厚、仁爱等美德的赞美,同时也蕴含着对当时社会的批判。

主题归纳

任务二:探究小说的第一人称叙述角度的艺术效果。

这部小说以第一人称的叙述视角,将主人公大卫的成长故事娓娓道来,和盘托出,那么“我”在小说中仅仅是一个叙事者吗?今天我们重点思考的问题是,怎样认识第一人称叙述视角下,“我”的角色内涵?

读一读课文第1段,这里加框的7个“我”字,指向有没有变化?如果把这7个字分一下类,你会怎么划分?

①③④:对世事有足够了解的“我”,感到吃惊的“我”,觉得是咄咄怪事的“我”,指向的是如今现在的“我”,也就是成年的“我”。

②⑤⑥⑦:指向的都是当年那个10岁的“我”,叙述了“我”被轻易的遗弃成为了童工,从而自然地过渡到下文对恶劣的工作环境的描写。

“我”就不仅是叙述者,而且还成了被叙述者,在双重叙述中,“我”把不平之气宣泄出来,也把自己的态度和看法充分表达出来。

成年的“我”是同年的“我”的不幸遭遇的叙述者,也是义愤填膺的评论者。

两个“大卫”在叙述中交替出现,既是经历者,也是见证者,还是不动声色的批判者。

记忆之深,说明创痛之深,痛之深,隐含批判之深。无依无靠的孩子,只能以童工的身份谋生,谋生的环境又是脏乱差到令人作呕,不是在写大卫一个人的遭遇和处境,而是通过大卫的眼睛让“我”们看到19世纪英国维多利亚时代繁华背后的混乱,看到底层人的生活挣扎。

同样是现实和回忆的交织,这段与刚才“我”们举例分析的第1段第2段又有什么不同?

普金斯船长的朗读声 :

米考伯先生在监狱中起草了一份请愿书,狱友们纷纷来签名表达支持,霍普金斯船长主动担任了朗读者的角色,他不厌其烦又煞有介事的把请愿书的内容一遍又一遍高声朗读给那些狱友们所以才有了朗读声中的回响这一说。

两个“我不知道”领起了回忆,这些回忆中有美好的部分,也有想象的成分,这和上述两处的内容截然不同。

一个不甘沦落设法自救的大卫,他与底层善良的人们心境融合相互依靠,他保有天真充满想象,他不仅没有让自己的精神世界沦落,反而在世俗的沦落中重铸了自己的精神世界。

“我”用成熟的视角来回看当年天真的自己,想象当年的“我”就走在现在的“我”的面前,这时候的“我”除了心疼和同情之外,还有欣赏和欣喜,欣赏和欣喜于那个在现实世界被剥夺了幸福,而用想象世界重新构建幸福的自己。

“我”作为叙述者、评论者,经历者、见证者、批判者的身份又多了一个“审视者”。

作为审视者,观察视角也是有变化的,有时是成人视角,比如刚才的那一段,有时又是儿童视角,尝试课文中找出作者用孩子的眼光和口吻来叙述的内容。

当“我”第一次看到米考伯先生时,“我”把他光秃秃的脑袋形容成一个鸡蛋;

当“我”第1次看到自己借住的阁楼房间时,感觉像一个蓝色的松饼;

大卫把继父摩德斯通形容为一条恶狗和毒蛇;

正直的佩格迪兄妹,他们两人的脸都是红彤彤的,但在小大卫眼中却有不同,看着女仆佩格迪红苹果似的脸,小大卫会好奇小鸟为什么不去找她;

看到靠海为生的佩格迪先生的脸,小大卫觉得他和海虾螃蟹龙虾一个样,放进热水时黑不溜秋,出来时就红不愣登;

……

因为源于儿童视角,“我”们读来会觉得童趣十足,有时又因为成人视角的镜头叠加,又会倍添伤感。

狄更斯以儿童视角讲述大卫的成长经历,描述善恶的碰撞与较量,不时又以成人视角去审视和评价这段经历,这样交织而写的作用是什么?

明确:孩子的眼光折射出成人世界的真实面貌,但孩子的单纯天真又让他暂时无法参透这个世界的真相,于是让成年后的自己来做解答和判断,这样不但拓展了叙述的空间,而且充实了人物形象,使小说主题更加鲜明。

文中的“我”和作为作者的“我”,又是怎样的关系?

小说的开头往往有一锤定音的效果,无论是具体时间空间的展现,还是叙述特点艺术氛围的呈现,都可以在开头得到体现。

这个开头与其说是在讲故事,不如说更像是在写回忆录,谁的回忆录?从叙述视角看,这个“我”似乎既可以是大卫,又可以是作家自己,狄更斯好像也参与到叙事中来了。

这个片段来源于狄更斯写的自传,和我们课文第二三段的描写内容非常像,只不过工作环境换成了鞋油作坊。

这的确是狄更斯童年时的真实经历,也是伴随他多年挥之不去的隐痛。父亲是英国海军军需处的一个职员,这和他给米考伯先生设计的身份如出一辙,狄更斯的父亲爱好交际,常常入不敷出,母亲也不擅生计,家庭人口又多,经济陷入窘境,债台高筑。狄更斯10岁那年,父亲因为无力偿还债务而入狱,作为长子的狄更斯不得不辍学做童工。辛酸的童工经历,在狄更斯心里留下了巨大的伤口,他从未向别人提及,包括自己的妻子和朋友。心里的隐痛被触发,作家表述的欲望也被激发了,于是狄更斯用大卫的身份,并以第一人称作为叙述主体,让大卫变成“我”,来替自己倾诉郁积的情愫,以此来治愈人生曾经的创伤,狄更斯在给主人公取名时都极其用心,最后确定为“大卫·科波菲尔”,是因为这个名字的缩写DC,倒过来正是自己名字的缩写。

鲁迅《祝福》:文中的 “我”

这个离乡者又是回乡者,是旁观者又是局中人。但“我”并不是作者鲁迅。

作为作者的“我”和作为主角的“我”有时候是一致的。

作者狄更斯的记忆在主人公大卫身上复活了,他在叙述大卫的成长经历和生命体验的同时,对自己的生活历程作了直接和全面的回顾,复制了很多难以忘却的细节,甚至细致到让大卫的出生时刻都和自己的完全一样,还让小大卫被送去做童工时的年龄和当年刚到伦敦的自己同岁。所经历的许多事情,作者几乎都体验过,书中不少人物都可以在作者的生活中找到原型,因为有太多真实细节的嵌入小说一经出版,很多读者就把主人公大卫看成是第2个狄更斯。

狄更斯自己也在序言中说道:“这本书是整个情感都受它的支配控制,没有一个读者能比我在创作时更加相信这个故事”。在狄更斯的所有作品中,他把大卫科波菲尔看成是自己最宠爱的孩子。

《大卫·科波菲尔》是作者耗费心血最多,也是篇幅最长的一部作品,它是作者亲身经历、观察所得和丰富想象的伟大结晶。本书以第一人称叙述,而且其中确实带有不少自传的成分,如当童工,学速记,采访国会辩论,勤奋自学,成为作家等等,均为作者的亲身经历,但这并不是自传,而是小说,我们只能说作者利用了不少自己的经历,其中有他自己的影子,现实生活中细致观察所得和想象虚构的成分则更大,如书中的主人公为遗腹子,少年就成孤儿,而作者写这本书时,他的父母都还健在;又如作者的父亲曾因负债入狱,但书中入狱的已成了米考伯先生。《大卫·科波菲尔》在狄更斯的全部创作中占据着特殊的地位,这不仅是一部融入不少作者本人生活经历的自传体小说,而且同他的其他作品相比,它更能反映出作者的创作思想和艺术风格,从某种意义上说,这部作品更富有狄更斯的特色。作者通过本书主人公大卫·科波菲尔出生后的种种经历到自学成才,成为著名作家的生活道路,全面地描绘了十九世纪维多利亚时代英国社会的广阔图景,展现了当时各个不同阶层的人物形象,从而表达了作者本人的人生哲学和道德理想。

——《大卫·科波菲尔》宋兆霖译本序

但它毕竟是小说,而不是自传。

小结

第一人称叙述视角下,“我”的角色内涵

“我”既是叙述者也是经历者,既是观察者也是审视者。

身份及视角的切换下,现实与回忆交织在一起,体验与反思融合为一体。

叙述中既有童年视角,又有成年观照,童趣横生之余,也说明童年经历的刻骨铭心,又隐含一定的社会批判。而有时,叙述视角的转换是为了将成长后的反思呈现出来,将叙事变得厚重,有时也作为过来人,以幽默的话语宽慰苦难中的当事人,在小说中,“我”的视角的变化,不仅与心理成长相辅相成,而且成为整部作品得以自然进展的重要基础。

方法小结

从第一人称入手,关注“我”的内涵的不同,以此进一步分析它们之间的关系,以及其对于人物塑造与主题表达的作用。

立足全篇,阅读传记,借鉴评述,区分作为作者的“我”和小说主人公“我”的联系与区别。

第08课 《大卫·科波菲尔》

任务一:梳理情节,把握人物关系及形象特点,感受狄更斯作品中渗透的人道主义情怀。

作者狄更斯把大卫人生中重要的事和重要的人作为各章的标题,小说的章节标题能够帮助我们在阅读时把握每一章的核心内容。

如果我们把这一章看成是一个独立的故事,同学们不妨根据狄更斯标题设置的特点,将课文节选内容也划分提炼一下。

课文一共54个自然段,如果按照重要事件的发生或者是重要人物的出现来拟设小标题的话,可以划分为以下三个部分。阅读文章,把标题概括补充完整。

第1-5节 童工

第6-33节 与米考伯一家

第34-54节 与米考伯一家

沦落为

相识相处

患难与共

第1-5节 沦落为童工

关于“沦落”, 字典上的解释是“被驱逐流落,陷入不良的境地”,那么文中具体指什么?

大卫虽然是个遗腹子,但她倍受母亲和女仆的宠爱,过得无忧无虑,直到继父摩德斯通的出现,再加上母亲的早逝,年仅10岁的他生活突然出现了断崖,从人口中的少爷,便成了无依无靠的孤儿,变成了自生自灭的弃儿。人生从高处,跌至低处。

①人生从高处,跌至低处。

大卫是在阴暗潮湿,老鼠横行,腐臭阵污秽不堪的环境中工作着:洗瓶子、贴标签、塞木塞、封火漆、装箱这样重复的体力活,而和他相处的不再是学校里的同伴,而是出身底层,根本没有机会进学校受教育的孩子,大卫和他们唯一的共同点就是都是童工的身份,而这样的,令人窒息的日子才刚开始。一个10岁的孩子,面对这样突然的变故,怎么会不绝望到落泪?

②在恶劣的环境中重复着辛苦的体力活。

第6-33节 与米考伯一家相识相处

米考伯先生是怎样的人?

(提示:找出具体语句,并进行批注,从肖像、语言、动作、侧面等描写方面分析。)

肖像描写:

他身穿褐色外套,黑色马裤,黑色皮鞋,脑袋又大又亮,没有头发,光秃得像个鸡蛋,他的大脸盘完全对着我。他的衣服古旧,但装了一条颇为神气的衬衣硬领。他手里拿着一根很有气派的手杖,手杖.上系有一双已褪色的大穗子,他的外套的前襟.上还挂着一副有柄的单片眼镜--我后来发现,这只是用作装饰的,因为他难得用来看东西,即使他用来看了,也是什么都看不见的。

(长相滑稽、穿着考究、虚荣、爱面子)

语言描写:

“我的印象是,”米考伯先生说,“你在这个大都市的游历还不够广,要想穿过这座迷宫似的现代巴比伦,前往城市路,似乎还有困难---简而言之,”说到这儿,米考伯又突然露出亲密的样子,“你也许会迷路---为此,今天晚上我将乐于前来,以便让你知道一条最为便捷的路径。”

我曾见他回家吃晚饭时,泪如泉涌,口口声声说,现在除了进监狱,再也没有别的路了;可是到了上床睡觉时,他又算计起来,有朝一日,时来运转(这是他的一句口头禅)......

(言谈幽默、说话爱拿腔拿调、善良、迂腐)

(盲目乐观)

动作描写:

他便戴上帽子,腋下夹着手杖,腰杆儿笔挺地走出来。离开账房后,他还哼起了一只曲子。

遇到这种时候,米考伯先生真是又伤心又羞愧,甚至悲惨得不能自制,用一把剃刀做出抹脖子的动作来(这是有一次他太太大声尖叫起来我才知道的)。可是在这过后还不到半个小时,他就特别用心地擦亮自己的皮鞋,然后哼着一支曲子,摆出比平时更加高贵的架势走出门去。

(盲目乐观)

米考伯先生是一个滑稽可笑、爱慕虚荣、迂腐、喜好挥霍、盲目乐观的英国下层小人物的形象。也可以说,他是一个贫穷却不甘落魄,寒酸却不失体面,处境困难却不忘真诚待人,命运悲惨却又乐观开朗的“末代绅士”。

小结

“债多不愁,乐天知命”

第34-54节 与米考伯一家患难与共

自尊自爱的小大卫和这样不靠谱的大人生活在一起,为什么没有感到更加屈辱和压抑?(为何能与其患难与共?)

大卫对米考伯一家:惺惺相惜

米考伯一家对大卫:信任

感情基础

大卫和米考伯夫妇在苦难中仍然保有的纯真善良

人格基础

大卫和米考伯一家,在无助无望中产生平等的友谊,在患难与共中产生惺相惜的亲情。从创作角度而言,这是狄更斯人道主义情怀的体现,作者要给善良以同情,要给苦难以阳光,要表现出生活在底层的小人物之间相知相守,相互扶持的可贵。

学习提示:

阅读时,注意领略小说中所展现的19世纪英国的社会风貌,理解作者对当时社会现实的态度。

1:没有一个人出来为我说一句话,于是在我十岁那年,我就成了谋得斯通-格林比货行里的一名小童工了。

4:连我在内,我们一共三四个人。

25:不到半个小时,她就告诉我说,她是“一个孤儿”,来自附近的圣加济贫院。

52:他们在监狱里的生活,反倒比长期以来住在监狱外面更舒服一些。

十九世纪三十年代至四十年代是资本主义在英国迅速发展的时期,英国成为当时的“世界工厂”。工业革命的完成为资本主义生产力的大力发展创造了前提,同时也猛烈地冲击着旧的社会经济制度。在资本主义新制度建立过程中给杜会各阶层尤其是劳动群众带来刷烈的阵痛,同时更暴露出其根本性的弊端。“一些五、六岁的小孩在工厂里摇着纺车,每天干十二三小时”。英国议会曾于一八三四年通过《济贫法》,决定在各工业城市建立为贫民提供基本食宿的“济贫院”,把那些无业代服的人和孤儿等统统投入济贫院,那里纪律森严,犹如监狱强迫被收容的人进行不堪胜任的劳动,借以过着半饥不饱的生活,让他们慢慢地饿死。因此,工人们愤怒的咒骂“济贫院是穷人的巴士底狱”。

首都的人均寿命是二十七岁,而工人阶级的平均寿命为二十二岁,1839年伦敦举行的一半葬礼都是年龄不到十岁的孩童。狄更斯总是因为其小说中出现许多孩子天折的情节而遭到批判,但他只不过是真实地反映现实罢了。每天,他周围都是已经死去或奄奄一息的人。这是维多利亚时期的伦敦为人们忽略的一面。

——《狄更斯传》

狄更斯在这部作品中揭露了资本家为了雇佣更加廉价的劳动力而大量使用童工的现象,批驳了资本主义社会中一味追逐私利而不顾道德底线和法度情理的丑恶行径。体现了社会差异的悬殊而导致的尖锐社会矛盾,社会问题的日益显现昭示着建立健全社会保障体系的重要性。

表达了这样的理想和信念:不管人世间有多少丑恶,人心中总有美好存在,不管人的命运多么坎坷,爱总是人生的一大补偿。这是狄更斯对人道主义的呼唤。

“他的人生观体现在一种真诚的博爱精神中,债务人监狱必须废除,平民院必须废除,恶劣的学校必须废除,但是拿什么东西去代替?怎样养活平民百姓?又如何去开办良好的学校?狄更斯一无所知,只要好就够了。从根本上说,他痛恨所有的立法,信仰善良的狄更斯式英雄的个人博爱。”

——《狄更斯评传》

本文节选部分描述了大卫.科波菲尔在谋得斯通-格林比货行开始独立做工的现状,并与米考伯夫妇结下了深厚的友谊。通过大卫这个孩子的眼睛来看周围的人物和环境,既表达了对人世间善良、宽厚、仁爱等美德的赞美,同时也蕴含着对当时社会的批判。

主题归纳

任务二:探究小说的第一人称叙述角度的艺术效果。

这部小说以第一人称的叙述视角,将主人公大卫的成长故事娓娓道来,和盘托出,那么“我”在小说中仅仅是一个叙事者吗?今天我们重点思考的问题是,怎样认识第一人称叙述视角下,“我”的角色内涵?

读一读课文第1段,这里加框的7个“我”字,指向有没有变化?如果把这7个字分一下类,你会怎么划分?

①③④:对世事有足够了解的“我”,感到吃惊的“我”,觉得是咄咄怪事的“我”,指向的是如今现在的“我”,也就是成年的“我”。

②⑤⑥⑦:指向的都是当年那个10岁的“我”,叙述了“我”被轻易的遗弃成为了童工,从而自然地过渡到下文对恶劣的工作环境的描写。

“我”就不仅是叙述者,而且还成了被叙述者,在双重叙述中,“我”把不平之气宣泄出来,也把自己的态度和看法充分表达出来。

成年的“我”是同年的“我”的不幸遭遇的叙述者,也是义愤填膺的评论者。

两个“大卫”在叙述中交替出现,既是经历者,也是见证者,还是不动声色的批判者。

记忆之深,说明创痛之深,痛之深,隐含批判之深。无依无靠的孩子,只能以童工的身份谋生,谋生的环境又是脏乱差到令人作呕,不是在写大卫一个人的遭遇和处境,而是通过大卫的眼睛让“我”们看到19世纪英国维多利亚时代繁华背后的混乱,看到底层人的生活挣扎。

同样是现实和回忆的交织,这段与刚才“我”们举例分析的第1段第2段又有什么不同?

普金斯船长的朗读声 :

米考伯先生在监狱中起草了一份请愿书,狱友们纷纷来签名表达支持,霍普金斯船长主动担任了朗读者的角色,他不厌其烦又煞有介事的把请愿书的内容一遍又一遍高声朗读给那些狱友们所以才有了朗读声中的回响这一说。

两个“我不知道”领起了回忆,这些回忆中有美好的部分,也有想象的成分,这和上述两处的内容截然不同。

一个不甘沦落设法自救的大卫,他与底层善良的人们心境融合相互依靠,他保有天真充满想象,他不仅没有让自己的精神世界沦落,反而在世俗的沦落中重铸了自己的精神世界。

“我”用成熟的视角来回看当年天真的自己,想象当年的“我”就走在现在的“我”的面前,这时候的“我”除了心疼和同情之外,还有欣赏和欣喜,欣赏和欣喜于那个在现实世界被剥夺了幸福,而用想象世界重新构建幸福的自己。

“我”作为叙述者、评论者,经历者、见证者、批判者的身份又多了一个“审视者”。

作为审视者,观察视角也是有变化的,有时是成人视角,比如刚才的那一段,有时又是儿童视角,尝试课文中找出作者用孩子的眼光和口吻来叙述的内容。

当“我”第一次看到米考伯先生时,“我”把他光秃秃的脑袋形容成一个鸡蛋;

当“我”第1次看到自己借住的阁楼房间时,感觉像一个蓝色的松饼;

大卫把继父摩德斯通形容为一条恶狗和毒蛇;

正直的佩格迪兄妹,他们两人的脸都是红彤彤的,但在小大卫眼中却有不同,看着女仆佩格迪红苹果似的脸,小大卫会好奇小鸟为什么不去找她;

看到靠海为生的佩格迪先生的脸,小大卫觉得他和海虾螃蟹龙虾一个样,放进热水时黑不溜秋,出来时就红不愣登;

……

因为源于儿童视角,“我”们读来会觉得童趣十足,有时又因为成人视角的镜头叠加,又会倍添伤感。

狄更斯以儿童视角讲述大卫的成长经历,描述善恶的碰撞与较量,不时又以成人视角去审视和评价这段经历,这样交织而写的作用是什么?

明确:孩子的眼光折射出成人世界的真实面貌,但孩子的单纯天真又让他暂时无法参透这个世界的真相,于是让成年后的自己来做解答和判断,这样不但拓展了叙述的空间,而且充实了人物形象,使小说主题更加鲜明。

文中的“我”和作为作者的“我”,又是怎样的关系?

小说的开头往往有一锤定音的效果,无论是具体时间空间的展现,还是叙述特点艺术氛围的呈现,都可以在开头得到体现。

这个开头与其说是在讲故事,不如说更像是在写回忆录,谁的回忆录?从叙述视角看,这个“我”似乎既可以是大卫,又可以是作家自己,狄更斯好像也参与到叙事中来了。

这个片段来源于狄更斯写的自传,和我们课文第二三段的描写内容非常像,只不过工作环境换成了鞋油作坊。

这的确是狄更斯童年时的真实经历,也是伴随他多年挥之不去的隐痛。父亲是英国海军军需处的一个职员,这和他给米考伯先生设计的身份如出一辙,狄更斯的父亲爱好交际,常常入不敷出,母亲也不擅生计,家庭人口又多,经济陷入窘境,债台高筑。狄更斯10岁那年,父亲因为无力偿还债务而入狱,作为长子的狄更斯不得不辍学做童工。辛酸的童工经历,在狄更斯心里留下了巨大的伤口,他从未向别人提及,包括自己的妻子和朋友。心里的隐痛被触发,作家表述的欲望也被激发了,于是狄更斯用大卫的身份,并以第一人称作为叙述主体,让大卫变成“我”,来替自己倾诉郁积的情愫,以此来治愈人生曾经的创伤,狄更斯在给主人公取名时都极其用心,最后确定为“大卫·科波菲尔”,是因为这个名字的缩写DC,倒过来正是自己名字的缩写。

鲁迅《祝福》:文中的 “我”

这个离乡者又是回乡者,是旁观者又是局中人。但“我”并不是作者鲁迅。

作为作者的“我”和作为主角的“我”有时候是一致的。

作者狄更斯的记忆在主人公大卫身上复活了,他在叙述大卫的成长经历和生命体验的同时,对自己的生活历程作了直接和全面的回顾,复制了很多难以忘却的细节,甚至细致到让大卫的出生时刻都和自己的完全一样,还让小大卫被送去做童工时的年龄和当年刚到伦敦的自己同岁。所经历的许多事情,作者几乎都体验过,书中不少人物都可以在作者的生活中找到原型,因为有太多真实细节的嵌入小说一经出版,很多读者就把主人公大卫看成是第2个狄更斯。

狄更斯自己也在序言中说道:“这本书是整个情感都受它的支配控制,没有一个读者能比我在创作时更加相信这个故事”。在狄更斯的所有作品中,他把大卫科波菲尔看成是自己最宠爱的孩子。

《大卫·科波菲尔》是作者耗费心血最多,也是篇幅最长的一部作品,它是作者亲身经历、观察所得和丰富想象的伟大结晶。本书以第一人称叙述,而且其中确实带有不少自传的成分,如当童工,学速记,采访国会辩论,勤奋自学,成为作家等等,均为作者的亲身经历,但这并不是自传,而是小说,我们只能说作者利用了不少自己的经历,其中有他自己的影子,现实生活中细致观察所得和想象虚构的成分则更大,如书中的主人公为遗腹子,少年就成孤儿,而作者写这本书时,他的父母都还健在;又如作者的父亲曾因负债入狱,但书中入狱的已成了米考伯先生。《大卫·科波菲尔》在狄更斯的全部创作中占据着特殊的地位,这不仅是一部融入不少作者本人生活经历的自传体小说,而且同他的其他作品相比,它更能反映出作者的创作思想和艺术风格,从某种意义上说,这部作品更富有狄更斯的特色。作者通过本书主人公大卫·科波菲尔出生后的种种经历到自学成才,成为著名作家的生活道路,全面地描绘了十九世纪维多利亚时代英国社会的广阔图景,展现了当时各个不同阶层的人物形象,从而表达了作者本人的人生哲学和道德理想。

——《大卫·科波菲尔》宋兆霖译本序

但它毕竟是小说,而不是自传。

小结

第一人称叙述视角下,“我”的角色内涵

“我”既是叙述者也是经历者,既是观察者也是审视者。

身份及视角的切换下,现实与回忆交织在一起,体验与反思融合为一体。

叙述中既有童年视角,又有成年观照,童趣横生之余,也说明童年经历的刻骨铭心,又隐含一定的社会批判。而有时,叙述视角的转换是为了将成长后的反思呈现出来,将叙事变得厚重,有时也作为过来人,以幽默的话语宽慰苦难中的当事人,在小说中,“我”的视角的变化,不仅与心理成长相辅相成,而且成为整部作品得以自然进展的重要基础。

方法小结

从第一人称入手,关注“我”的内涵的不同,以此进一步分析它们之间的关系,以及其对于人物塑造与主题表达的作用。

立足全篇,阅读传记,借鉴评述,区分作为作者的“我”和小说主人公“我”的联系与区别。