江苏省徐州市新沂市2020-2021学年上学期七年级期中生物试卷(word版含解析)

文档属性

| 名称 | 江苏省徐州市新沂市2020-2021学年上学期七年级期中生物试卷(word版含解析) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 555.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏科版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2021-11-02 16:35:24 | ||

图片预览

文档简介

江苏省徐州市新沂市2020-2021学年七年级(上)期中生物试卷(解析版)

一、选择题:30小题;每小题2分,共60分,请将正确答案填写在选择题答案栏内。

1.下列不属于生命现象的是( )

A.蜜蜂采蜜 B.森林着火 C.杨柳飞絮 D.衣物发霉

2.下列哪项行为或现象与“葵花朵朵向太阳”所表现出的生物基本特征相同( )

A.燕子育雏 B.子女与父母长相相似

C.种子萌发长成幼苗 D.小羊发现狼后迅速逃离

3.科学是基于寻求解释的探究过程,一般是从发现问题、提出问题开始的。下列关于探究的说法,错误的是( )

A.并不是所有的问题通过一次探究就能得到正确的结论

B.假设是对问题结果的预测,不一定与结论一致

C.探究实验重复多次后,必能获得正确的结果

D.在得出结论后,还需要对整个探究过程进行反思

4.造成“桔生淮南为橘,生于淮北为枳”和“春兰秋菊,夏荷冬梅”这两种生物现象差异的生态因素依次是( )

A.温度和水分 B.温度和光 C.水分和光 D.土壤和温度

5.下列叙述中不属于生物能够影响环境的实例是( )

A.仙人掌的叶变成刺

B.蚯蚓能疏松土壤增加肥力

C.“三北”防护林能防风固沙

D.西双版纳原始森林茂密,气候湿润多雨

6.生物课后,有几位同学争论不休,争论的题目是“课桌是用木材做的,是生物还是非生物?”下面是四位同学的观点,请你来判断,哪位同学的观点正确?( )

A.是生物,因为制造课桌的材料是树木

B.是生物,因为制造课桌的木材由细胞构成

C.是非生物,因为课桌不会运动

D.是非生物,因为课桌不能呼吸,不能繁殖下一代,也不能对刺激作出反应

7.西藏野牛(图1)休息时,体态与岩石相近;花螳螂(图2)停歇在树枝上,头似花蕊,翅像花瓣。这充分体现了( )

A.生物适应环境 B.生物依赖环境

C.环境影响生物 D.生物影响环境

8.生命的生存依赖于一定的环境,环境的变化会对生物产生各种影响。下列现象属于环境影响生物的是( )

A.枯叶蝶静止时像一片枯叶

B.马里亚纳海沟没有绿色植物

C.雷鸟的羽毛冬季为白色,夏季为灰色

D.地衣生活在岩石表面,能加速岩石的风化

9.2020年注定是不平常的一年,新冠病毒席卷全球,中国果断采取有效措施,基本遏制了病毒的大范围传播,被全世界赞誉,新冠病毒的携带真凶至今还是未解之谜,但基本锁定在蝙蝠身上,根据你以前所学知识解释新冠病毒与蝙蝠的关系是( )

A.寄生 B.捕食 C.共生 D.竞争

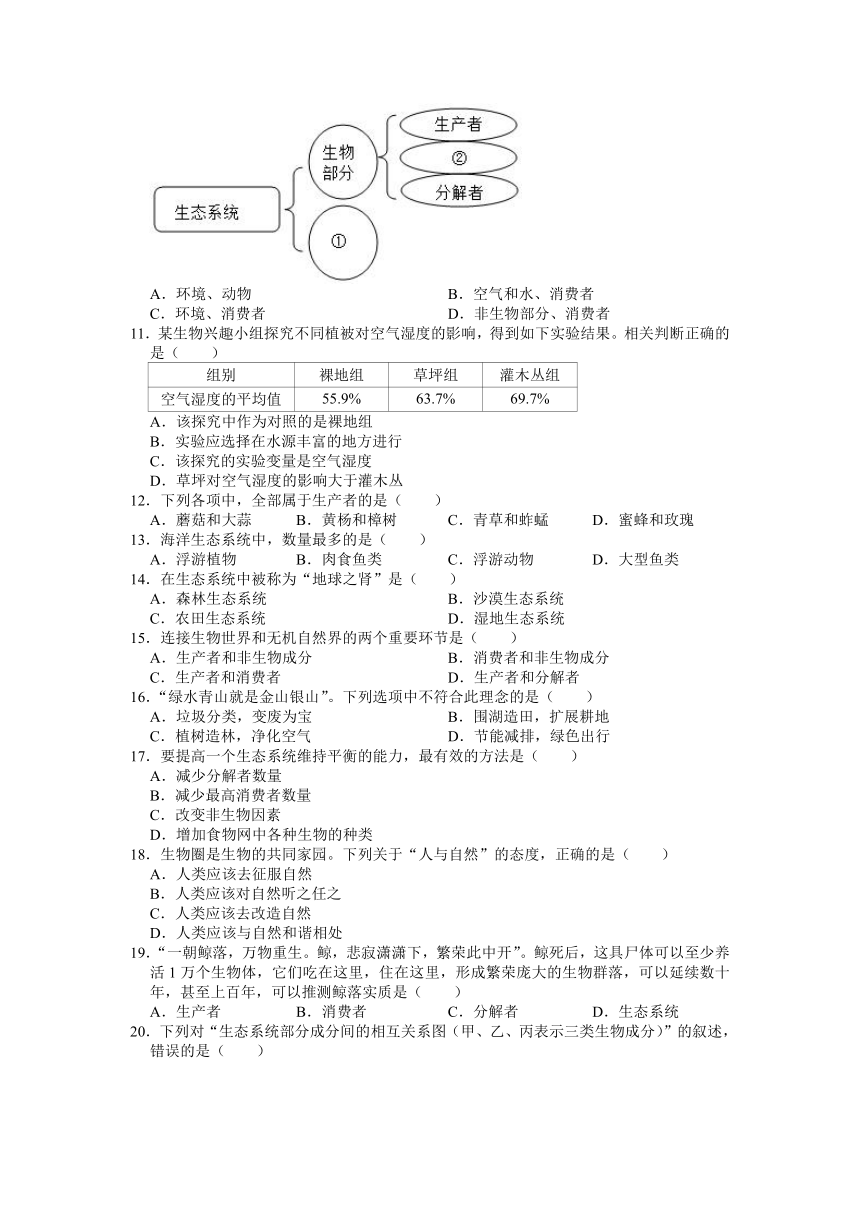

10.如图是某同学总结的生态系统组成概念图,其中①、②处应填写的内容分别是( )

A.环境、动物 B.空气和水、消费者

C.环境、消费者 D.非生物部分、消费者

11.某生物兴趣小组探究不同植被对空气湿度的影响,得到如下实验结果。相关判断正确的是( )

组别 裸地组 草坪组 灌木丛组

空气湿度的平均值 55.9% 63.7% 69.7%

A.该探究中作为对照的是裸地组

B.实验应选择在水源丰富的地方进行

C.该探究的实验变量是空气湿度

D.草坪对空气湿度的影响大于灌木丛

12.下列各项中,全部属于生产者的是( )

A.蘑菇和大蒜 B.黄杨和樟树 C.青草和蚱蜢 D.蜜蜂和玫瑰

13.海洋生态系统中,数量最多的是( )

A.浮游植物 B.肉食鱼类 C.浮游动物 D.大型鱼类

14.在生态系统中被称为“地球之肾”是( )

A.森林生态系统 B.沙漠生态系统

C.农田生态系统 D.湿地生态系统

15.连接生物世界和无机自然界的两个重要环节是( )

A.生产者和非生物成分 B.消费者和非生物成分

C.生产者和消费者 D.生产者和分解者

16.“绿水青山就是金山银山”。下列选项中不符合此理念的是( )

A.垃圾分类,变废为宝 B.围湖造田,扩展耕地

C.植树造林,净化空气 D.节能减排,绿色出行

17.要提高一个生态系统维持平衡的能力,最有效的方法是( )

A.减少分解者数量

B.减少最高消费者数量

C.改变非生物因素

D.增加食物网中各种生物的种类

18.生物圈是生物的共同家园。下列关于“人与自然”的态度,正确的是( )

A.人类应该去征服自然

B.人类应该对自然听之任之

C.人类应该去改造自然

D.人类应该与自然和谐相处

19.“一朝鲸落,万物重生。鲸,悲寂潇潇下,繁荣此中开”。鲸死后,这具尸体可以至少养活1万个生物体,它们吃在这里,住在这里,形成繁荣庞大的生物群落,可以延续数十年,甚至上百年,可以推测鲸落实质是( )

A.生产者 B.消费者 C.分解者 D.生态系统

20.下列对“生态系统部分成分间的相互关系图(甲、乙、丙表示三类生物成分)”的叙述,错误的是( )

A.甲表示生产者,乙表示消费者

B.影响甲、乙、丙生活和分布的因素叫做生态因素

C.丙是能把有机物分解成无机物的细菌,真菌等微生物

D.甲、乙、丙三类生物成分能组成一个完整的生态系统

21.保护环境、保护生物圈是每个人的责任和义务。下列人类活动中有益于保护生物圈的是( )

①绿化造林;

②围湖造田;

③滥捕野生动物;

④生活垃圾分类处理;

⑤随意排放工业污水;

⑥提倡“免赠贺卡”、“少用一次性木筷”。

A.①②⑥ B.①⑤⑥ C.①③⑥ D.①④⑥

22.蒜苗的叶子上端是绿色的,而埋在土里的部分是白色的,这是因为( )

A.叶子下端没有叶绿体

B.叶绿体在光照条件下才能合成

C.叶子下部没有进行光合作用

D.叶绿素在光照条件下才能形成

23.绿色植物的光合作用过程可用下边的式子表示,其中的物质X和物质Y分别是( )

X+水有机物+Y。

A.氧气和二氧化碳 B.淀粉和氧气

C.二氧化碳和氧气 D.二氧化碳和淀粉

24.如图四组实验装置中能证明“绿色植物产生氧气需要光”的组合是( )

A.①② B.③④ C.①③ D.②④

25.“墙角数枝梅,凌寒独自开”。梅花开放时,枝上的叶片往往还没长出。请推测梅花花瓣中的有机物主要来自 ( )

A.树皮进行光合作用合成的

B.花瓣进行光合作用合成的

C.根毛从土壤中吸收并运输的

D.上一年叶片光合作用合成的

26.分别于早晨、傍晚和深夜在同一株植物上相同位置摘取形状、大小基本相同的三片叶子,用打孔器取同样大小的圆片,脱色后用碘液处理,结果最可能是( )

A.傍晚摘取的叶片蓝色最深

B.早晨摘取的叶片蓝色最深

C.深夜摘取的叶片蓝色最深

D.3片叶片蓝色深浅程度一致

27.在生产实验中,移栽植物时通常都带一些泥土,下列相关生物学解释错误的是( )

A.更好地保护根 B.避免根尖的损伤

C.增强植物体吸收能力 D.提高土壤溶液浓度

28.备受人们欢迎的有机蔬菜在栽培过程中施有机肥,主要为蔬菜生长发育提供( )

A.水 B.有机物 C.无机盐 D.氧气

29.植物生长需要多种无机盐,其中需要量最多的是( )

A.氮、磷、铁 B.碳、氢、氧 C.氮、磷、钾 D.碳、磷、钙

30.用以下三种水:①蒸馏水;②河水;③稻田中的浑水,培养同样大小的番茄幼苗,一个月后它们的高度的顺序可能是( )

A.③中最高,②中次之,①中最矮

B.①中最高,②中次之,③中最矮

C.①②中一样,③中最矮

D.①②③中都一样

二、非选择题(5大题,共40分)

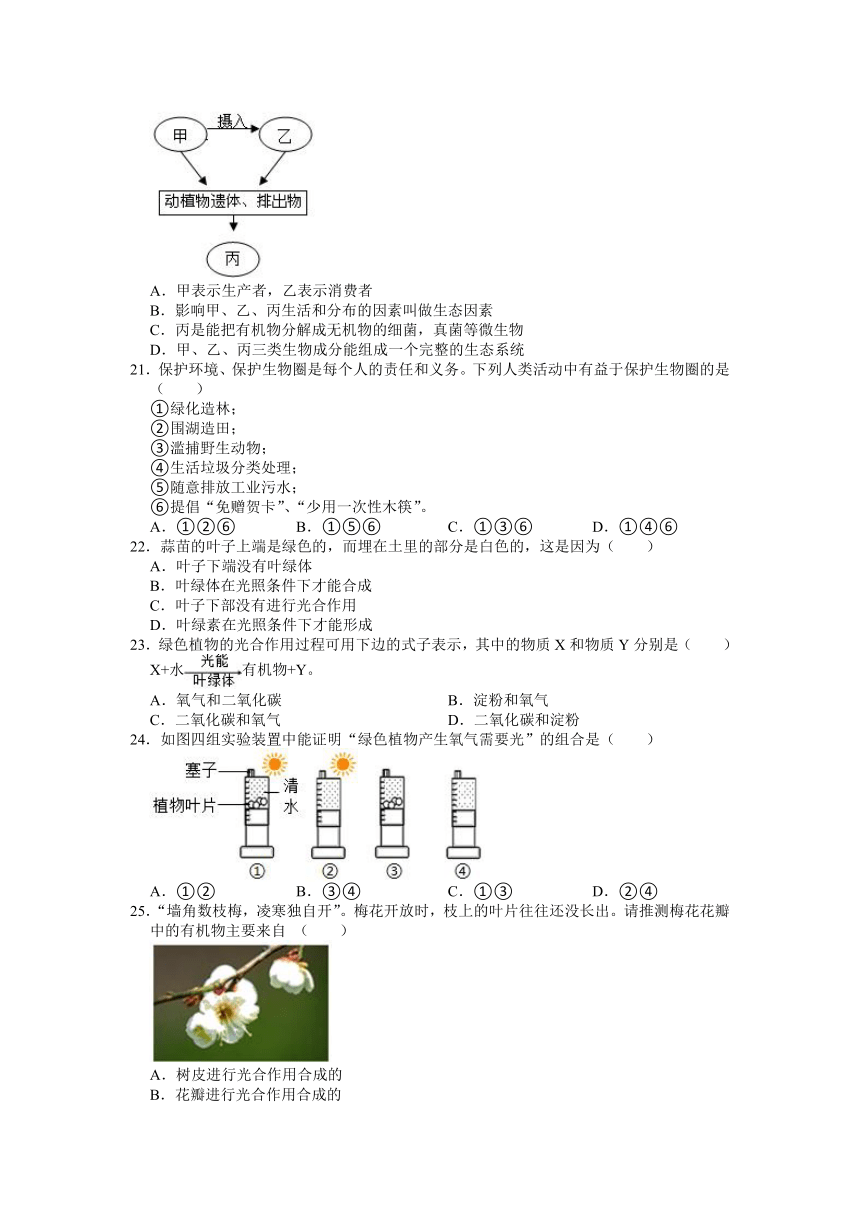

31.(11分)为了能够清晰观察到叶片表皮上的气孔,小花同学使用显微镜对叶片临时切片进行了观察。请回答实验过程中的有关问题:[]内填数字,横线上填名称。

(1)用图一所示显微镜观察时,在对光过程中应转动[ ] ,使 对准通光孔。

(2)小花在进行观察时,转动粗准焦螺旋使镜筒下降,图二中的 图是正确操作方法;小花在视野中央看到一个“p”,实际在玻片上写的是 。

(3)小花发现视野中有一污点,转动目镜污点跟着移动,可判断污点在图一中的[ ] 上,此时正确的处理方法是将它取下,用 擦拭干净后,放回原处再继续观察。

(4)图三中①②表示目镜,③④表示物镜,⑤⑥表示物镜与载玻片之间的距离。若使物像放大倍数最大,应选择的目镜是 ,物镜是 。要使观察到的物象更加清晰,应调节图一中的 (填数字)。

(5)若视野从图四中的甲转为乙,下列操作的正确顺序是 。

A.转动转换器,换用高倍物镜

B.移动装片,将欲观察的对象移到视野中央

C.转动细准焦螺旋

(6)小花在显微镜下观察到了叶片表皮细胞后,兴奋地向同学描述,并把显微镜轻轻挪动给同组同学,但别人却看不清物像。你认为最可能的原因是 。

A.没有调节粗准焦螺旋

B.射入光线发生改变

C.显微镜的物象转换了

D.光圈的大小改变了

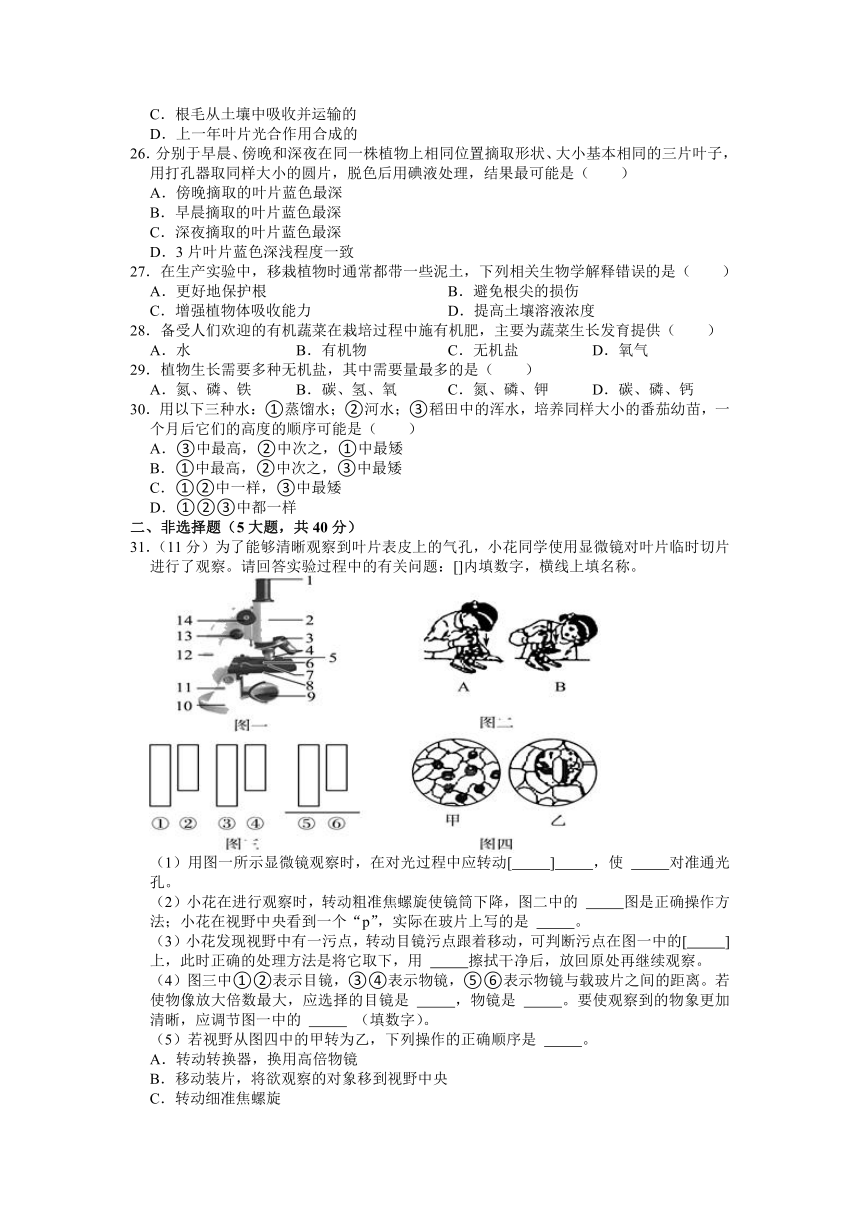

32.(9分)为探究某些生态因素在生态系统中的作用,有人设计了如下实验:

①在四个大小、形状相同的玻璃瓶中加入等量的清水,另外向C,D瓶中加入等量的河泥;

②向B、C、D瓶中放入等量的水藻;

③向四个瓶中放入种类相同,大小和生理状况相近的小鱼各两条;

④把A、B、C瓶置于阳光下,D瓶放在黑暗环境中。

实验装置如图所示:

(1)瓶中金鱼生存时间最长的是 ;金鱼生存时间最短的是 。

(2)从生态系统的成分看,阳光、空气、水属于 成分。

(3)从在生态系统中的作用上看,生态瓶中的小鱼属于 ,水藻属于 。该生态系统中的水藻和小鱼是 的关系。

(4)比较A、B两个装置,B装置中小鱼生存的时间相对比较长,是因为B装置中的水藻能进行 为小鱼的生存提供了 。

(5)瓶中所有生物生活所需要的能量最终来源于 。

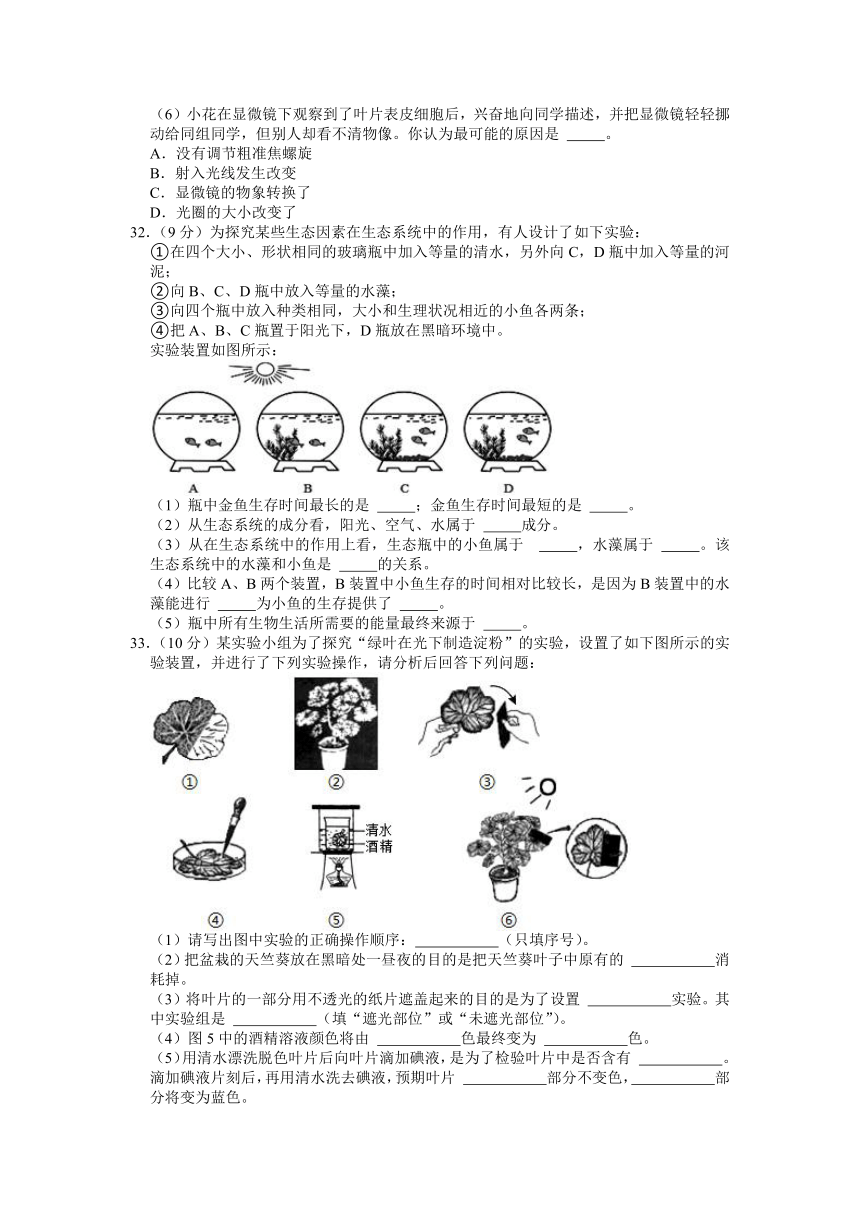

33.(10分)某实验小组为了探究“绿叶在光下制造淀粉”的实验,设置了如下图所示的实验装置,并进行了下列实验操作,请分析后回答下列问题:

(1)请写出图中实验的正确操作顺序: (只填序号)。

(2)把盆栽的天竺葵放在黑暗处一昼夜的目的是把天竺葵叶子中原有的 消耗掉。

(3)将叶片的一部分用不透光的纸片遮盖起来的目的是为了设置 实验。其中实验组是 (填“遮光部位”或“未遮光部位”)。

(4)图5中的酒精溶液颜色将由 色最终变为 色。

(5)用清水漂洗脱色叶片后向叶片滴加碘液,是为了检验叶片中是否含有 。滴加碘液片刻后,再用清水洗去碘液,预期叶片 部分不变色, 部分将变为蓝色。

(6)做“绿叶在光下制造淀粉”的实验证明了 。

A.光合作用需要光才能进行,并释放氧气

B.光合作用的条件之一是光,产物有淀粉

C.光合作用的产物是淀粉和氧气

D.光合作用有光无光都可进行

34.(6分)市面上的口罩种类繁多,不同类型的口罩适用范围各不相同,过滤效率是检测口罩防护能力的重要指标。研究人员利用自动滤料测试仪对不同类型口罩进行检测,实验结果如图所示。请分析回答:

(1)该实验研究的问题是: 。

(2)该实验的变量是 ;为减少实验误差,图中数据应是多次检测后所得数据的 值。

(3)根据实验结果分析,不同类型口罩防护能力 ,防护能力最强的是 口罩。

(4)使用过的口罩上附着有大量灰尘、细菌等污物,应妥善处理。对于健康人使用过的口罩,正确的处理方法是 (填“重复使用”或“扔进专用垃圾桶”)。

35.(4分)小明同学为探究溶液浓度大小对植物吸水或失水的影响,他选用新鲜的萝卜,切取大小粗细相等的两根萝卜条放在浓盐水和清水中进行观察。据图回答有关问题。

(1)1小时后,A、B两个萝卜条的长度缩短的是 ,原因是 。

(2)当根细胞内溶液浓度 (填大于或小于)土壤溶液浓度时,植物的根就吸水,当根细胞内溶液浓度 (填大于或小于)土壤溶液浓度时,植物的根就会失水。

2020-2021学年江苏省徐州市新沂市七年级(上)期中生物试卷

参考答案与试题解析

一、选择题:30小题;每小题2分,共60分,请将正确答案填写在选择题答案栏内。

1.下列不属于生命现象的是( )

A.蜜蜂采蜜 B.森林着火 C.杨柳飞絮 D.衣物发霉

【分析】生物的共同特征有:①生物的生活需要营养;②生物能进行呼吸;③生物能排出身体内产生的废物;④生物能对外界刺激作出反应;⑤生物能生长和繁殖;⑥生物都有遗传和变异的特性;⑦除病毒以外,生物都是由细胞构成的。

【解答】解:由分析可知,蜜蜂采蜜、杨柳飞絮、衣物发霉(霉菌)有生命现象;森林着火不属于生命现象。

故选:B。

【点评】解此题的关键是理解生物具有生命现象,非生物不具有生命现象。

2.下列哪项行为或现象与“葵花朵朵向太阳”所表现出的生物基本特征相同( )

A.燕子育雏 B.子女与父母长相相似

C.种子萌发长成幼苗 D.小羊发现狼后迅速逃离

【分析】生物的特征:1、生物的生活需要营养。2、生物能够进行呼吸。3、生物能排出体内产生的废物。4、生物能够对外界刺激作出反应。5、生物能够生长和繁殖。6、除病毒外,生物都是由细胞构成的。7.生物都能遗传和变异。

【解答】解:“葵花朵朵向太阳”所表现出的是生物(葵花)能对外界的刺激(太阳)做出反应(向太阳)。

A、燕子育雏,说明生物能够繁殖,不符合题意;

B、子女与父母长相相似,说明生物都能遗传,不符合题意;

C、种子萌发长成幼苗,说明生物能够生长,不符合题意;

D、小羊发现狼后迅速逃离,说明生物能够对外界刺激作出反应,符合题意。

故选:D。

【点评】解答此类题目的关键是理解生物的特征。

3.科学是基于寻求解释的探究过程,一般是从发现问题、提出问题开始的。下列关于探究的说法,错误的是( )

A.并不是所有的问题通过一次探究就能得到正确的结论

B.假设是对问题结果的预测,不一定与结论一致

C.探究实验重复多次后,必能获得正确的结果

D.在得出结论后,还需要对整个探究过程进行反思

【分析】科学探究是探索生命的重要方法,科学探究的一般过程:提出问题、作出假设、制定计划、实施计划、得出结论、表达和交流。

【解答】解:探究的一般过程是从发现问题、提出问题开始的,发现问题后,根据自己已有的知识和生活经验对问题的答案作出假设。设计探究的方案,包括选择材料、设计方法步骤等。按照探究方案进行探究,得到结果,再分析所得的结果与假设是否相符,从而得出结论。并不是所有的问题都一次探究得到正确的结论。有时,由于探究的方法不够完善,也可能得出错误的结论。因此,在得出结论后,还需要对整个探究过程进行反思。故C错误,符合题意。

故选:C。

【点评】本题考查学生对科学探究的一般过程的理解。

4.造成“桔生淮南为橘,生于淮北为枳”和“春兰秋菊,夏荷冬梅”这两种生物现象差异的生态因素依次是( )

A.温度和水分 B.温度和光 C.水分和光 D.土壤和温度

【分析】环境中影响生物生活的各种因素叫生态因素,此题主要从非生物因素包括:光、温度、水、空气、土壤等对生物的影响进行解答。

【解答】解:“桔生淮南为橘,生于淮北为枳”,柑橘是热带水果,它的生长需要较高的温度,南方温度高适合柑橘生长;而北方温度较低,不适宜柑橘生长,会影响柑橘的色泽、口感品质。因此,影响“南橘北枳”现象的主要非生物因素是温度。

“春兰秋菊,夏荷冬梅“这一句可以说指不同季节里,不同的植物会开花,这是与光照直接相关的,也就是植物生理学所说的光周期,兰花在春天开花原因是春分后光照变长,这时适合的光周期促使开花,而菊是短日照植物,每天光照时间变短,反而有利于开花,“春兰秋菊”主要是春季和秋季的光照强度不同的影响。

故选:B。

【点评】解答此类题目的关键是运用所学知识对某些自然现象做出科学的解释。

5.下列叙述中不属于生物能够影响环境的实例是( )

A.仙人掌的叶变成刺

B.蚯蚓能疏松土壤增加肥力

C.“三北”防护林能防风固沙

D.西双版纳原始森林茂密,气候湿润多雨

【分析】生物对环境在适应的同时,又对环境有影响的作用,同时环境也影响生物,分析解答。

【解答】解:A、仙人掌的叶变成刺,能减少水分的蒸发,适应干旱的环境,体现了生物对环境的适应,A错误;

B、蚯蚓能疏松土壤增加肥力,说明生物能影响环境,B正确;

C、三北”防护林能防风固沙,说明生物能影响环境,C正确;

D、西双版纳原始森林茂密,气候湿润多雨,属于生物能影响环境,D正确。

故选:A。

【点评】解答此类题的关键是理解生物与环境的关系。

6.生物课后,有几位同学争论不休,争论的题目是“课桌是用木材做的,是生物还是非生物?”下面是四位同学的观点,请你来判断,哪位同学的观点正确?( )

A.是生物,因为制造课桌的材料是树木

B.是生物,因为制造课桌的木材由细胞构成

C.是非生物,因为课桌不会运动

D.是非生物,因为课桌不能呼吸,不能繁殖下一代,也不能对刺激作出反应

【分析】此题考查的知识点是生物的特征。解答时可以从生物的特征方面来切入。

【解答】解:生物具有一下特征:1、生物的生活需要营养。2、生物能够进行呼吸。3、生物能排出体内产生的废物。4、生物能够对外界刺激作出反应。5、生物能够生长和繁殖。6、除病毒外,生物都是由细胞构成的。课桌是非生物,因为课桌不能呼吸,不能繁殖下一代,也不能对刺激作出反应。

故选:D。

【点评】解答此类题目的关键是理解生物的特征。

7.西藏野牛(图1)休息时,体态与岩石相近;花螳螂(图2)停歇在树枝上,头似花蕊,翅像花瓣。这充分体现了( )

A.生物适应环境 B.生物依赖环境

C.环境影响生物 D.生物影响环境

【分析】现在生存的每一种生物,都有与其生活环境相适应的形态结构和生活方式,因此生物适应环境具有普遍性。同时生物只能适应一定的环境,当环境发生巨变时有些生物因不适应环境而死亡,因此生物适应环境是相对的。

【解答】解:适者生存,生物必须适应环境才能生存,如西藏野牛休息时,体态与岩石相似,不容易被敌害发现,有利于保护自己;花螳螂停息在树枝上,头酷似花蕊,翅像美丽的花瓣,可以吸引蜜蜂等昆虫前来采蜜,有利于捕食,这都体现了生物与环境相适应。

故选:A。

【点评】解答此类题目的关键是理解不同生物适应环境的方式不同。

8.生命的生存依赖于一定的环境,环境的变化会对生物产生各种影响。下列现象属于环境影响生物的是( )

A.枯叶蝶静止时像一片枯叶

B.马里亚纳海沟没有绿色植物

C.雷鸟的羽毛冬季为白色,夏季为灰色

D.地衣生活在岩石表面,能加速岩石的风化

【分析】生物生存的环境不仅是指生存的地点,还包括环境中影响生物生活的各种因素叫环境因素,生物必须适应环境才能生存,生物也能影响环境。

【解答】解:A、枯叶蝶静止时像一片枯叶都是为了保护自己,防御敌害的各种行为,属于防御行为,属于生物适应环境;

B、光在海水中的穿透性有浅到深越来越弱,最浅处光最强,深处几乎没有光线,马里亚纳海沟没有绿色植物,属于环境影响生物;

C、雷鸟的体色随着季节的变化而变化,是一种保护色,是对环境的适应;

D、地衣加速岩石的风化,体现了生物对环境的影响。

故选:B。

【点评】解答此类题目的关键是理解生物适应环境的同时也能影响环境。

9.2020年注定是不平常的一年,新冠病毒席卷全球,中国果断采取有效措施,基本遏制了病毒的大范围传播,被全世界赞誉,新冠病毒的携带真凶至今还是未解之谜,但基本锁定在蝙蝠身上,根据你以前所学知识解释新冠病毒与蝙蝠的关系是( )

A.寄生 B.捕食 C.共生 D.竞争

【分析】生物之间的关系包括:种内关系和种间关系。种内关系又分为种内互助(合作关系)和种内竞争;种间关系又有①共生、②寄生、③捕食、④种间竞争等。

【解答】解:病毒没有细胞结构,只有蛋白质外壳和内部的遗传物质组成,不能自己制造营养物质,营寄生生活,寄生在活细胞内,依靠体内的遗传物质和活细胞内的营养物质进行自我复制,因此新冠病毒和蝙蝠之间的关系是寄生。

故选:A。

【点评】解答此类题目的关键是理解生物与生物之间的相互关系。

10.如图是某同学总结的生态系统组成概念图,其中①、②处应填写的内容分别是( )

A.环境、动物 B.空气和水、消费者

C.环境、消费者 D.非生物部分、消费者

【分析】生态系统的组成包括非生物部分和生物部分。非生物部分有阳光、空气、水、温度、土壤等;生物部分包括生产者、消费者、分解者。

【解答】解:生态系统包括生物成分和①非生物成分,生物成分包括生产者、②消费者和分解者。生产者主要指绿色植物,能够通过光合作用制造有机物,为自身和生物圈中的其他生物提供物质和能量;消费者主要指各种动物,动物直接或间接以植物为食,是消费者,在促进生物圈中的物质循环起重要作用;分解者是指细菌和真菌等营腐生生活的微生物,它们能将动植物残体中的有机物分解成无机物归还无机环境,促进了物质的循环。

故选:D。

【点评】理解掌握生态系统的组成及各部分的作用。

11.某生物兴趣小组探究不同植被对空气湿度的影响,得到如下实验结果。相关判断正确的是( )

组别 裸地组 草坪组 灌木丛组

空气湿度的平均值 55.9% 63.7% 69.7%

A.该探究中作为对照的是裸地组

B.实验应选择在水源丰富的地方进行

C.该探究的实验变量是空气湿度

D.草坪对空气湿度的影响大于灌木丛

【分析】生物在长期的自然选择过程中,适应环境而生存下来。生物适应环境的同时,也会影响、改变环境。结合图表信息进行解答。

【解答】解:裸地上没有植物,草坪上有大面积的单子叶草本植物,茂密的灌木丛中有较高的灌木,若三处都无水洼,则三处空气湿度的不同主要是由植物引起的,因此测量裸地、草坪和灌木丛的空气湿度,能说明植物对空气湿度的影响。

裸地上没有植物,因此在该探究中作为对照,A项正确;

为避免水源中水分蒸发对空气湿度的影响,应选择在没有水源的地方进行实验,B项错误;

由题干信息可知,本实验探究的是不同植被对空气湿度的影响,因此实验变量是不同的植被,C项错误;

植物对空气湿度有影响,三组实验中,裸地组湿度最小,草坪组较大,灌木丛组湿度最大,D项错误。

故选:A。

【点评】解答此类题目的关键是理解植物的蒸腾作用可以提高空气的湿度。

12.下列各项中,全部属于生产者的是( )

A.蘑菇和大蒜 B.黄杨和樟树 C.青草和蚱蜢 D.蜜蜂和玫瑰

【分析】生态系统的组成包括非生物部分和生物部分。非生物部分有阳光、空气、水、温度、土壤(泥沙)等;生物部分包括生产者(绿色植物)、消费者(动物)、分解者(细菌和真菌)。

【解答】解:生态系统中,生产者是指能够进行光合作用,为植物体本身和其他生物提供有机物和氧气的绿色植物。蘑菇是真菌属于分解者,蚱蜢、蜜蜂都是动物属于消费者,黄杨和樟树都是植物,属于生产者。

故选:B。

【点评】理解掌握生态系统的组成及各部分的作用是解题的关键。

13.海洋生态系统中,数量最多的是( )

A.浮游植物 B.肉食鱼类 C.浮游动物 D.大型鱼类

【分析】回答此题的关键是要明确生态系统的组成和各部分作用有关知识点。

【解答】解:海洋生态系统由海洋生物群落和海洋环境两大部分组成海洋中的植物绝大部分是微小的浮游植物;动物种类很多,大都能在水中游动。海洋的面积约3.62亿平方公里,比全球陆地面积(约1.5亿平方公里)的两倍还要大,约占地球表面积的71%.生态系统包括生物成分和非生物成分,生物成分包括生产者、消费者和分解者。浮游植物属于生产者,肉食鱼类、浮游动物、大型鱼类等是动物,属于消费者。食物链的开始是生产者,由于在生态系统中能量沿着食物链传递是单向、逐级递减的,因而食物链最前端的生物数量要多于后面的营养级中的生物。

故选:A。

【点评】明确了生态系统的组成以及能量流动的特点,此题便能理解。

14.在生态系统中被称为“地球之肾”是( )

A.森林生态系统 B.沙漠生态系统

C.农田生态系统 D.湿地生态系统

【分析】地球上所有的生态系统靠这种紧密的联系构成一个更大的整体,这个整体就是生物圈.生物圈中有着多种多样的生态系统,如草原生态系统、湿地生态系统、海洋生态系统、森林生态系统、淡水生态系统、农田生态系统、城市生态系统等。

【解答】解:湿地生态系统 湿地广泛分布于世界各地,是地球上生物多样性丰富和生产力较高的生态系统。湿地在抵御洪水、调节径流、调节气候、分解净化环境,起到“排毒”、“解毒”的功能,因此被人们喻为“地球之肾。

故选:D。

【点评】本题主要考查了生态系统的类型,理解湿地的特点和作用是解答本题的关键。

15.连接生物世界和无机自然界的两个重要环节是( )

A.生产者和非生物成分 B.消费者和非生物成分

C.生产者和消费者 D.生产者和分解者

【分析】生态系统包括生物成分和非生物成分。生物成分包括生产者、分解者和消费者。

【解答】解:生物成分包括生产者、分解者和消费者,生产者主要指绿色植物,能够通过光合作用把无机物合成有机物,为自身和生物圈中的其他生物提供物质和能量;分解者是指细菌和真菌等营腐生生活的微生物,它们能将动植物残体中的有机物分解成无机物归还无机环境,促进了物质的循环。所以生产者和分解者是联系生命世界和无机界的两个重要环节。

故选:D。

【点评】生产者通过光合作用把无机物合成有机物,分解者能将动植物残体中的有机物分解成无机物归还无机环境中。

16.“绿水青山就是金山银山”。下列选项中不符合此理念的是( )

A.垃圾分类,变废为宝 B.围湖造田,扩展耕地

C.植树造林,净化空气 D.节能减排,绿色出行

【分析】人类活动对生态环境造成的负面影响是非常严重的,为了人类自身的生存和发展,人们必须具有环保意识;环境保护是指人类为解决现实的或潜在的环境问题,协调人类与环境的关系,保障经济社会的持续发展而采取的各种行动的总称。

【解答】解:A、垃圾分类,变废为宝可以减少对环境的污染,节省资源,A正确;

B、围湖造田,扩展用地,破坏生态系统,不利于保护环境,B错误。

C、绿化造林,净化空气,有利于环境保护,C正确;

D、节能减排,绿色出行,有利于环境保护,D正确;

故选:B。

【点评】培养学生的环保意识,主人翁意识。

17.要提高一个生态系统维持平衡的能力,最有效的方法是( )

A.减少分解者数量

B.减少最高消费者数量

C.改变非生物因素

D.增加食物网中各种生物的种类

【分析】在一般情况下,生态系统中各种生物的数量和所占的比例总是维持在相对稳定的.即生态平衡.这说明生态系统具有一定的自动调节能力,生态系统中生物的种类和数量越多,食物链和食物网越复杂,自动调节能力就越强.生态系统靠自身的调节能力维持相对稳定,但是这种调节能力是有一定限度的.

【解答】解:A、腐生性细菌和真菌是生物圈中的分解者,如果减少生态系统中细菌和真菌的数量,动、植物的尸体将会增多,生态系统维持平衡的能力将会减弱。

B、在生态系统中,物质能量是沿着食物链、食物网流动的,并逐级减少,营养级越多,说明生态系统维持平衡的能力越强,如果减少生态系统中消费者数量,生态系统维持平衡的能力将会减弱。

C、阳光、空气、水、土壤等自然条件是构成生态系统中的非生物因素,是生态系统中的主要成分,和提高一个生态系统维持平衡的能力的关系不大。

D、生态系统中维持平衡的能力与生态系统中生物的种类和数量有关,生物的种类和数量越多,营养结构越复杂,这种能力就越强,反之,就越弱。因此增加食物链中各种生物的种类将会提高一个生态系统维持平衡的能力。D正确。

故选:D。

【点评】重点理解和掌握生态系统具有一定的自动调节能力,结合题意答题.

18.生物圈是生物的共同家园。下列关于“人与自然”的态度,正确的是( )

A.人类应该去征服自然

B.人类应该对自然听之任之

C.人类应该去改造自然

D.人类应该与自然和谐相处

【分析】生物圈是地球上所有生物与其生存环境的统称。它是一个统一的整体,是地球上最大的生态系统,是所有生物共同的家园。

【解答】解:生物圈地球上所有生物与其生存环境的统称,是地球上最大的生态系统,是所有生物共同的家园。

在生物圈中,生物与环境之间是相互影响,相互制约的,共同构成了生态系统,生态系统具有一定的自我调节功能,当人类的活动超过了这个限度,生态平衡就会失调,最终受害的还是人类。所以我们要与自然和谐相处。

故选:D。

【点评】回答此题的关键是要明确生物与环境的关系。

19.“一朝鲸落,万物重生。鲸,悲寂潇潇下,繁荣此中开”。鲸死后,这具尸体可以至少养活1万个生物体,它们吃在这里,住在这里,形成繁荣庞大的生物群落,可以延续数十年,甚至上百年,可以推测鲸落实质是( )

A.生产者 B.消费者 C.分解者 D.生态系统

【分析】生态系统是指在一定地域内生物与环境形成的统一的整体。生态系统的组成包括非生物部分和生物部分。非生物部分有阳光、空气、水、温度、土壤(泥沙)等;生物部分包括生产者、消费者、分解者。

【解答】解:生态系统的组成包括非生物部分和生物部分。一鲸落而万物生,鲸落可以为盲鳗、鲨鱼、一些甲壳类生物等提供食物;可以让化能自养细菌如硫化菌等获得重生,鲸骨的矿物遗骸就会作为礁岩成为生物们的聚居地。所以,在鲸落中既有生物部分也有非生物部分,构成生态系统。

故选:D。

【点评】理解掌握生态系统的组成是解题的关键。

20.下列对“生态系统部分成分间的相互关系图(甲、乙、丙表示三类生物成分)”的叙述,错误的是( )

A.甲表示生产者,乙表示消费者

B.影响甲、乙、丙生活和分布的因素叫做生态因素

C.丙是能把有机物分解成无机物的细菌,真菌等微生物

D.甲、乙、丙三类生物成分能组成一个完整的生态系统

【分析】(1)生态系统的组成包括非生物部分和生物部分。非生物部分有阳光、空气、水、温度、土壤(泥沙)等;生物部分包括生产者(绿色植物)、消费者(动物)、分解者(细菌和真菌)。

(2)分析图表可知:甲生产者、乙消费者、丙分解者,解答即可。

【解答】解:A、甲表示生产者,主要是绿色植物,乙表示消费者,包括人和各种动物,A正确;

B、环境中影响生物生活和分布的因素称为生态因素,可以分为非生物因素和生物因素,影响甲、乙、丙生活和分布的因素叫做生态因素,B正确;

C、丙能分解甲、乙的遗体遗物中的有机物,形成二氧化碳、水和无机盐,进入生态循环,丙是分解者,C正确;

D、生态系统是指在一定地域内生物与环境形成的统一的整体。生态系统的组成包括非生物部分和生物部分。非生物部分有阳光、空气、水、温度、土壤(泥沙)等;生物部分包括生产者(绿色植物)、消费者(动物)、分解者(细菌和真菌),甲、乙、丙三类生物成分不能组成一个完整的生态系统,缺少非生物成分,D错误。

故选:D。

【点评】掌握生态系统的组成及各部分的作用是解题的关键。

21.保护环境、保护生物圈是每个人的责任和义务。下列人类活动中有益于保护生物圈的是( )

①绿化造林;

②围湖造田;

③滥捕野生动物;

④生活垃圾分类处理;

⑤随意排放工业污水;

⑥提倡“免赠贺卡”、“少用一次性木筷”。

A.①②⑥ B.①⑤⑥ C.①③⑥ D.①④⑥

【分析】本题考查生态环境的保护相关知识,要利用所学知识,根据具体事例加以解答。

【解答】解:①绿化造林,防风固沙,绿色植物通过光合作用吸收二氧化碳,放出氧,有益于改善生态环境,建造一个鸟语花香的生态家园,正确;

②围湖造田会破坏湿地环境,破坏各类动物的家园,不利于环境保护,错误;

③野生动物是人类的朋友,根据野生动物保护法,我们应该保护这些动物,维护生态环境的稳定,而不能滥捕野生动物,错误;

④生活垃圾分类处理可以节约环境,保护资源,正确;

⑤随意排放工业污水会造成水体的污染,不利于环境的保护,错误;

⑥提倡“免赠贺卡”、“少用一次性木筷”可减少木材的使用,利于保护树木,保护环境,正确。

故选:D。

【点评】保护环境,人人有责;从小事做起,做一名环保小卫士。

22.蒜苗的叶子上端是绿色的,而埋在土里的部分是白色的,这是因为( )

A.叶子下端没有叶绿体

B.叶绿体在光照条件下才能合成

C.叶子下部没有进行光合作用

D.叶绿素在光照条件下才能形成

【分析】叶绿素存在于叶绿体内,光是叶绿素的形成条件,据此解答.

【解答】解:蒜的叶子能够见光,是绿色的,说明蒜的叶内含有叶绿素;蒜的地下部分不能见光,叶绿素不能合成,但有叶绿体,因而是白色的。A、B、C三项不符合题意,D项符合题意。

故选:D。

【点评】蒜的地下部分并不是因为不能进行光合作用而没有叶绿素.

23.绿色植物的光合作用过程可用下边的式子表示,其中的物质X和物质Y分别是( )

X+水有机物+Y。

A.氧气和二氧化碳 B.淀粉和氧气

C.二氧化碳和氧气 D.二氧化碳和淀粉

【分析】绿色植物利用光提供的能量,存叶绿体中把二氧化碳和水合成了淀粉等有机物,并且把光能转化成化学能,储存在有机物中,这个过程就叫光合作用;绿色植物细胞的叶绿体内含有叶绿素,是光合作用的场所,据此解答。

【解答】解:光合作用表达式为:二氧化碳+水有机物(储存能量)+氧气,可见光合作用的原料是二氧化碳和水,产物是有机物和氧气,条件是光,场所是叶绿体。所以上面的式子中“X”表示的物质是二氧化碳,“Y”是氧气。

故选:C。

【点评】要真正理解光合作用的概念、公式等相关知识,只有理解了才会灵活运用,这部分内容绝对不能死记硬背。

24.如图四组实验装置中能证明“绿色植物产生氧气需要光”的组合是( )

A.①② B.③④ C.①③ D.②④

【分析】绿色植物通过叶绿体,利用光能,把二氧化碳和水转化成储存能量的有机物,并且释放出氧气的过程,叫做光合作用。要“验证绿色植物产生氧气需要光”,作为探究性对照实验来说,实验中应有唯一的变量﹣﹣光,其它条件都要相同且能满足光合作用需要。

【解答】解:A、①②唯一的变量是绿色植物,可以探究在光下氧气是否由绿色植物产生,A错误;

B、③④唯一的变量是绿色植物,没有光照,可以探究绿色植物的呼吸作用,B错误;

C、①③唯一的变量是光照,可以探究绿色植物产生氧气需要光,C正确;

D、②④变量是光,没有绿色植物,不能探究“绿色植物产生氧气需要光”,D错误。

故选:C。

【点评】实验设计遵循的两个基本原则﹣﹣“对照原则”和“控制单一变量原则”。

25.“墙角数枝梅,凌寒独自开”。梅花开放时,枝上的叶片往往还没长出。请推测梅花花瓣中的有机物主要来自 ( )

A.树皮进行光合作用合成的

B.花瓣进行光合作用合成的

C.根毛从土壤中吸收并运输的

D.上一年叶片光合作用合成的

【分析】植物体内的能量转换器有线粒体和叶绿体,其中叶绿体是进行光合作用的场所。筛管的功能是把叶片进行光合作用制造的有机物自上而下运输到其它器官。

【解答】解:A、叶绿体是进行光合作用的场所,树皮内没有叶绿体,不能进行光合作用,A错误;

B、花瓣属于植物体的生殖器官,细胞内没有叶绿体,不能进行光合作用,B错误;

C、根从土壤中吸收的是水和无机盐,并输送到植物体的各个器官,不能合成有机物,C错误;

D、有机物是植物的叶通过光合作用制造的,植物梅在早春时节,当叶片还没有完全长出时,有机物来自上一年叶通过光合作用制造并储存于树干,在开花时通过筛管输送到花瓣,D正确。

故选:D。

【点评】解题的关键是知道植物体内有机物的制造场所以及植物体内的能量转换器作用。

26.分别于早晨、傍晚和深夜在同一株植物上相同位置摘取形状、大小基本相同的三片叶子,用打孔器取同样大小的圆片,脱色后用碘液处理,结果最可能是( )

A.傍晚摘取的叶片蓝色最深

B.早晨摘取的叶片蓝色最深

C.深夜摘取的叶片蓝色最深

D.3片叶片蓝色深浅程度一致

【分析】白天进行光合作用可以制造有机物主要是淀粉,制造有机物的多少与光合作用的时间长短有关。夜间植物不能进行光合作用,要进行呼吸作用分解有机物,从而推出叶子内淀粉的多少。淀粉遇碘变蓝色,含碘多的蓝色最深。

【解答】解:由于傍晚摘取的叶片光合作用时间最长,所以制造的淀粉最多,蓝色是最深的,观察选项,A正确,

故选:A。

【点评】本题是考查光合作用的强弱与光照时间有关。

27.在生产实验中,移栽植物时通常都带一些泥土,下列相关生物学解释错误的是( )

A.更好地保护根 B.避免根尖的损伤

C.增强植物体吸收能力 D.提高土壤溶液浓度

【分析】根尖的结构一般可以划分为四个部分:根冠、分生区、伸长区和成熟区。

【解答】解:移栽植物时一般多带些土,是为了保护幼根和根毛,增强植物体吸收能力,便于移栽的植物成活。

故选:D。

【点评】解答此考点题目的关键是熟记根尖的结构特点和各部分的功能。

28.备受人们欢迎的有机蔬菜在栽培过程中施有机肥,主要为蔬菜生长发育提供( )

A.水 B.有机物 C.无机盐 D.氧气

【分析】植物的生长需要多种无机盐,而无机盐主要来自所施的肥料。

【解答】解:植物的生长需要多种无机盐,无机盐必须溶解在水中植物才能吸收利用。植物需要量最大的无机盐是含氮、含磷、含钾的无机盐。氮肥作用:促使作物的茎,叶生长茂盛,叶色浓绿;钾肥的作用:促使作物生长健壮,茎秆粗硬,增强病虫害和倒伏的抵抗能力;促进糖分和淀粉的生成;磷肥的作用:促使作物根系发达,增强抗寒抗旱能力;促进作物提早成熟,穗粒增多,籽粒饱满。施肥的目的就在提供植物生长必需的无机盐。

故选:C。

【点评】本题主要考查的是无机盐对植物生活的作用,解题的关键是明确绿色植物通过根从土壤中吸收水分与无机盐供植物生命活动需要。

29.植物生长需要多种无机盐,其中需要量最多的是( )

A.氮、磷、铁 B.碳、氢、氧 C.氮、磷、钾 D.碳、磷、钙

【分析】植物的生长需要多种无机盐,无机盐必须溶解在水中植物才能吸收利用。植物需要量最大的无机盐是含氮、含磷、含钾的无机盐。

【解答】解:氮肥能促使植物的茎叶旺盛生长,磷肥能够促进花芽分化,提早开花结果,能使植物多开花多结果,促进幼苗根系生长和改善果实品质;钾能促进植株茎秆健壮,改善果实品质,增强植株抗寒能力,提高果实的糖分和维生素C的含量,有利有机物向植物储存器官内转运。所以植物生长需要多种无机盐,其中需要量最多的是氮、磷、钾。故选:C。

【点评】解答此类题目的关键是熟记需要量最大的无机盐是氮磷钾。

30.用以下三种水:①蒸馏水;②河水;③稻田中的浑水,培养同样大小的番茄幼苗,一个月后它们的高度的顺序可能是( )

A.③中最高,②中次之,①中最矮

B.①中最高,②中次之,③中最矮

C.①②中一样,③中最矮

D.①②③中都一样

【分析】无机盐对植物的生长有重要作用。氮肥能促使植物的茎叶旺盛生长,磷肥能使植物多开花多结果,钾肥则有利有机物向植物储存器官内转运。

【解答】解:植物的生长需要多种无机盐,无机盐必须溶解在水中植物才能吸收利用。植物需要量最大的无机盐是含氮、含磷、含钾的无机盐。

①蒸馏水没有无机盐,因此幼苗生长不良,长得最矮;②河水含有少量的无机盐,因此幼苗长得较高,③稻田中的浑水,含有大量的无机盐,因此幼苗长得最高。

故选:A。

【点评】解答此类题目的关键是熟记无机盐对植物的作用。

二、非选择题(5大题,共40分)

31.(11分)为了能够清晰观察到叶片表皮上的气孔,小花同学使用显微镜对叶片临时切片进行了观察。请回答实验过程中的有关问题:[]内填数字,横线上填名称。

(1)用图一所示显微镜观察时,在对光过程中应转动[ 3 ] 转换器 ,使 低倍物镜 对准通光孔。

(2)小花在进行观察时,转动粗准焦螺旋使镜筒下降,图二中的 图是正确操作方法;小花在视野中央看到一个“p”,实际在玻片上写的是 d 。

(3)小花发现视野中有一污点,转动目镜污点跟着移动,可判断污点在图一中的[ 1 ] 目镜 上,此时正确的处理方法是将它取下,用 擦镜纸 擦拭干净后,放回原处再继续观察。

(4)图三中①②表示目镜,③④表示物镜,⑤⑥表示物镜与载玻片之间的距离。若使物像放大倍数最大,应选择的目镜是 ② ,物镜是 ③ 。要使观察到的物象更加清晰,应调节图一中的 13 (填数字)。

(5)若视野从图四中的甲转为乙,下列操作的正确顺序是 BAC 。

A.转动转换器,换用高倍物镜

B.移动装片,将欲观察的对象移到视野中央

C.转动细准焦螺旋

(6)小花在显微镜下观察到了叶片表皮细胞后,兴奋地向同学描述,并把显微镜轻轻挪动给同组同学,但别人却看不清物像。你认为最可能的原因是 。

A.没有调节粗准焦螺旋

B.射入光线发生改变

C.显微镜的物象转换了

D.光圈的大小改变了

【分析】观图可知:图一中、1是目镜、2是镜筒、3是转换器、4是物镜、5是载物台、6是通光孔、7是遮光器、8是压片夹、9是反光镜、10是镜座、11是镜柱、12是镜臂、13是细准焦螺旋、14是粗准焦螺旋,解答即可。

【解答】解:(1)显微镜对光时,应转动[3]转换器使低倍物镜对准通光孔,并转动遮光器,使最大光圈对准通光。

(2)在转动粗准焦螺旋使镜筒下降时,眼睛一定要从侧面看着物镜,以免碰到玻片标本,故B正确;显微镜成倒立的像,“倒立”不是相反,是旋转180度后得到的像。即上下相反、左右相反。所以小花在视野中央看到一个“P”,实际在玻片上写的是“d”。

(3)用显微镜进行观察时,视野中出现了的污点,污点的位置只有三种可能,目镜、物镜或玻片标本,小花发现视野中有一污点,转动目镜污点跟着移动,可判断污物在图一中的[1]目镜上,此时正确的处理方法是:将它取下,用擦镜纸擦拭干净后,放回原处再继续观察。

(4)物镜越长,放大倍数越大;目镜越短,放大倍数越大;显微镜的放大倍数越大,选用的目镜和物镜放大倍数要越大,物镜与观察对象间的距离越短,所以若使物像放大倍数最大,应选择的目镜是②,物镜是③。要使观察到的物象更加清晰,应调节图一中的13细准焦螺旋。

(5)若视野从图四中的甲转为乙,故要先把观察对象移到视野中央,改用高倍镜,用细准焦螺旋调焦,还要调整视野亮度,故正确调节顺序:移动装片,将欲观察的物像移到视野中央→转动转换器,换上高倍物镜→转动细准焦螺旋。故操作的正确顺序是BAC。

(6)用显微镜观察标本之前,首先要对光,对光时,先转动转换器,让低倍物镜对准通光孔,左眼注视目镜,让较大的光圈对准通光孔,转动反光镜,使光线正好射到镜筒内,到达我们的眼睛,直到看清明亮的视野为止。对好光之后,就不能再移动显微镜,如果移动显微镜,摄入的光线就会发生改变,导致看不清物像。故选:B。

故答案为:

(1)3转换器;低倍物镜。

(2)B;d。

(3)1目镜;擦镜纸。

(4)②;③;13。

(5)BAC。

(6)B。

【点评】熟练掌握显微镜的操作使用方法是解题的关键。

32.(9分)为探究某些生态因素在生态系统中的作用,有人设计了如下实验:

①在四个大小、形状相同的玻璃瓶中加入等量的清水,另外向C,D瓶中加入等量的河泥;

②向B、C、D瓶中放入等量的水藻;

③向四个瓶中放入种类相同,大小和生理状况相近的小鱼各两条;

④把A、B、C瓶置于阳光下,D瓶放在黑暗环境中。

实验装置如图所示:

(1)瓶中金鱼生存时间最长的是 ;金鱼生存时间最短的是 D 。

(2)从生态系统的成分看,阳光、空气、水属于 非生物 成分。

(3)从在生态系统中的作用上看,生态瓶中的小鱼属于 消费者 ,水藻属于 生产者 。该生态系统中的水藻和小鱼是 吃与被吃(捕食) 的关系。

(4)比较A、B两个装置,B装置中小鱼生存的时间相对比较长,是因为B装置中的水藻能进行 光合作用 为小鱼的生存提供了 氧气 。

(5)瓶中所有生物生活所需要的能量最终来源于 光能 。

【分析】植物的正常生长需要无机盐(泥沙),绿色植物只有在光下才能进行光合作用制造有机物、释放氧气,动物的呼吸能释放二氧化碳。一个生态系统包括生物部分和非生物部分,生物部分包括生产者(绿色植物)消费者(动物)和分解者(微生物),非生物部分包括阳光、空气、水等。

【解答】解:(1)B中金鱼藻在光下能进行光合作用制造有机物释放氧气,供金鱼呼吸所用,金鱼呼吸产生的二氧化碳,为金鱼藻光合作用提供了原料,两者都生存的时间长。D中没有光金鱼藻不但不能进行光合作用释放氧气,而且呼吸和金鱼争夺氧气,两者生存的时间最短。

(2)(3)一个生态系统包括生物部分和非生物部分,生物部分包括生产者(绿色植物)消费者(动物)和分解者(微生物),非生物部分包括阳光、空气、水等。可见生态瓶中水藻属于生产者,小鱼属于消费者,腐生细菌和真菌属于分解者。生产者和消费者之间是吃与被吃的关系。

(4)A与B装置不同之处是A瓶中没有水藻,B装置中水藻,结果是A装置中的小鱼生存了3天,B装置中的小鱼生活了11天,而水藻的在光下可以进行光合作用释放氧气,从而增加水中氧气的含量,为小鱼的呼吸提供充足的氧气。

(5)这个生态瓶可以看作是一个生态系统,瓶中所有生物生活所需能量的根本来源是光能。

故答案为:(1)B;D。

(2)非生物。

(3)消费者;生产者;吃与被吃(捕食)。

(4)光合作用;氧气。

(5)光能。

【点评】解答此类题目的关键是理解对照试验的特点,光合作用的原料和意义。

33.(10分)某实验小组为了探究“绿叶在光下制造淀粉”的实验,设置了如下图所示的实验装置,并进行了下列实验操作,请分析后回答下列问题:

(1)请写出图中实验的正确操作顺序: ②⑥③⑤④① (只填序号)。

(2)把盆栽的天竺葵放在黑暗处一昼夜的目的是把天竺葵叶子中原有的 淀粉 消耗掉。

(3)将叶片的一部分用不透光的纸片遮盖起来的目的是为了设置 对照 实验。其中实验组是 遮光部位 (填“遮光部位”或“未遮光部位”)。

(4)图5中的酒精溶液颜色将由 无 色最终变为 绿 色。

(5)用清水漂洗脱色叶片后向叶片滴加碘液,是为了检验叶片中是否含有 淀粉 。滴加碘液片刻后,再用清水洗去碘液,预期叶片 遮光 部分不变色, 见光 部分将变为蓝色。

(6)做“绿叶在光下制造淀粉”的实验证明了 。

A.光合作用需要光才能进行,并释放氧气

B.光合作用的条件之一是光,产物有淀粉

C.光合作用的产物是淀粉和氧气

D.光合作用有光无光都可进行

【分析】(1)《绿叶在光下制造有机物》的实验步骤:暗处理→选叶遮光→光照→摘下叶片→酒精脱色→漂洗加碘→观察颜色。实验要点:光合作用需要光、光合作用制造淀粉、淀粉遇到碘液变蓝色,酒精溶解叶片中的叶绿素。

(2)对照实验:在探究某种条件对研究对象的影响时,对研究对象进行的除了该条件不同以外,其他条件都相同的实验。

(3)图中,②是暗处理、⑥是部分遮光、③摘下叶片、⑤是酒精脱色、④是漂洗加碘、①是观察显色。

【解答】解:(1)该实验的实验步骤是:暗处理→选叶遮光→光照→摘下叶片→酒精脱色→漂洗加碘→观察颜色;对照题干中的图示可知:正确的操作顺序是②是暗处理、⑥是部分遮光、③摘下叶片、⑤是酒精脱色、④是漂洗加碘、①是观察显色。

(2)暗处理的目的是将叶片内原有的淀粉运走耗尽,排除原有淀粉对实验的干扰,保证实验结果所检验到的淀粉是在实验过程中形成的。

(3)将叶片的一部分用不透光的纸片遮盖起来的目的是为了与叶片光照部分设置一组对照实验。这样设置后,该实验中的变量是光,其中实验组是遮光部位,见光的就是对照组。目的是看看叶片遮光部分和没有遮光部分是不是都能制造淀粉。

(4)酒精能溶解叶绿素,将叶片放入酒精中隔水加热,图5中的酒精溶液颜色将由无色变为绿色溶液,这表明是叶绿素溶于酒精。遮光部分缺乏光没有进行光合作用制造淀粉,因此滴加碘液后不变蓝;未遮光部分有光能进行光合作用制造了淀粉,因此滴加碘液后变蓝色。所以,预期叶片遮光部分不变色,见光部分将变为蓝色。

(5)淀粉有遇到碘液变蓝色的特性,可用来检验是否有淀粉的存在。遮光部分和未遮光部分唯一不同的变量是光照,遮光部分缺乏光没有进行光合作用制造淀粉,因此滴加碘液后不变蓝;未遮光部分有光能进行光合作用制造了淀粉,因此滴加碘液后变蓝色。

(6)未遮光部分变蓝色,这说明淀粉是光合作用的产物。由此可见:光合作用的条件是光,产物是淀粉。

故答案为:(1)②⑥③⑤④①。

(2)淀粉。

(3)对照;遮光部分。

(4)无;绿。

(5)淀粉;遮光;见光。

(6)B。

【点评】解答此类题目的关键是理解掌握绿叶在光下制造有机物的实验以及对照实验的特点。

34.(6分)市面上的口罩种类繁多,不同类型的口罩适用范围各不相同,过滤效率是检测口罩防护能力的重要指标。研究人员利用自动滤料测试仪对不同类型口罩进行检测,实验结果如图所示。请分析回答:

(1)该实验研究的问题是: 不同口罩种类的过滤效率相同吗? 。

(2)该实验的变量是 口罩种类 ;为减少实验误差,图中数据应是多次检测后所得数据的 平均 值。

(3)根据实验结果分析,不同类型口罩防护能力 不同 ,防护能力最强的是 N95 口罩。

(4)使用过的口罩上附着有大量灰尘、细菌等污物,应妥善处理。对于健康人使用过的口罩,正确的处理方法是 扔进专用垃圾桶 (填“重复使用”或“扔进专用垃圾桶”)。

【分析】(1)科学探究的一般过程:提出问题、作出假设、制定计划、实施计划、得出结论、表达和交流。

(2)对照实验:在探究某种条件对研究对象的影响时,对研究对象进行的除了该条件不同以外,其他条件都相同的实验。

【解答】解:(1)市面上的口罩种类繁多,不同类型的口罩适用范围各不相同,过滤效率是检测口罩防护能力的重要指标。研究人员利用自动滤料测试仪对不同类型口罩进行检测。通过本实验发现,该实验研究的问题是不同口罩种类的过滤效率相同吗?

(2)目前市面上的繁多,主要分为:一次性医用口罩、N95口罩、棉布口罩、KN90口罩、防尘口罩、活性炭口罩、纸口罩等。该实验的变量是口罩种类。一次实验存在一定的偶然性和误差,计算多次实验的平均值,可以减少实验误差,确保实验严密准确。所以,“为了减少实验误差”,图中数据应是多次检测后所得数据的平均值。

(3)根据实验结果分析,不同类型口罩防护能力不同,其中N95口罩防护能量最强,棉布口罩防护能量最差。

(4)废弃口罩的处理。丢弃的口罩可能携带大量微生物,如病毒、口腔细菌等,可能存在感染风险,不可随意丢弃。对于健康人使用过的口罩,正确的处理方法是扔进专用垃圾桶。

故答案为:(1)不同口罩种类的过滤效率相同吗?

(2)平均;

(3)N95;

(4)扔进专用垃圾桶。

【点评】此题考查了学生运用所学生物学知识解决生活实际问题以及利用坐标曲线获取信息的能力。

35.(4分)小明同学为探究溶液浓度大小对植物吸水或失水的影响,他选用新鲜的萝卜,切取大小粗细相等的两根萝卜条放在浓盐水和清水中进行观察。据图回答有关问题。

(1)1小时后,A、B两个萝卜条的长度缩短的是 A ,原因是 细胞失水 。

(2)当根细胞内溶液浓度 大于 (填大于或小于)土壤溶液浓度时,植物的根就吸水,当根细胞内溶液浓度 小于 (填大于或小于)土壤溶液浓度时,植物的根就会失水。

【分析】植物细胞吸水和失水的原理是:细胞外部溶液的浓度大于细胞内部浓度时失水,细胞外部溶液的浓度小于细胞内部浓度时吸水。

【解答】解:(1)由于浓盐水的浓度大于萝卜条细胞液的浓度,细胞将失水,A萝卜条皱缩变短;B萝卜条放在清水中,由于清水的浓度小于细胞液的浓度,造成细胞吸水,使萝卜条更硬挺。

(2)植物细胞吸水还是失水取决于细胞液浓度与周围环境溶液的浓度大小。二者的差越大吸水或失水的动力就越大。因此,当根细胞内溶液浓度大于土壤溶液浓度时,植物的根就从土壤溶液中吸水,当根细胞内溶液浓度小于土壤溶液浓度时,植物的根就会失水。

故答案为:(1)A;细胞失水

(2)大于;小于

【点评】理解植物细胞吸水和失水的原理是解题的关键。

一、选择题:30小题;每小题2分,共60分,请将正确答案填写在选择题答案栏内。

1.下列不属于生命现象的是( )

A.蜜蜂采蜜 B.森林着火 C.杨柳飞絮 D.衣物发霉

2.下列哪项行为或现象与“葵花朵朵向太阳”所表现出的生物基本特征相同( )

A.燕子育雏 B.子女与父母长相相似

C.种子萌发长成幼苗 D.小羊发现狼后迅速逃离

3.科学是基于寻求解释的探究过程,一般是从发现问题、提出问题开始的。下列关于探究的说法,错误的是( )

A.并不是所有的问题通过一次探究就能得到正确的结论

B.假设是对问题结果的预测,不一定与结论一致

C.探究实验重复多次后,必能获得正确的结果

D.在得出结论后,还需要对整个探究过程进行反思

4.造成“桔生淮南为橘,生于淮北为枳”和“春兰秋菊,夏荷冬梅”这两种生物现象差异的生态因素依次是( )

A.温度和水分 B.温度和光 C.水分和光 D.土壤和温度

5.下列叙述中不属于生物能够影响环境的实例是( )

A.仙人掌的叶变成刺

B.蚯蚓能疏松土壤增加肥力

C.“三北”防护林能防风固沙

D.西双版纳原始森林茂密,气候湿润多雨

6.生物课后,有几位同学争论不休,争论的题目是“课桌是用木材做的,是生物还是非生物?”下面是四位同学的观点,请你来判断,哪位同学的观点正确?( )

A.是生物,因为制造课桌的材料是树木

B.是生物,因为制造课桌的木材由细胞构成

C.是非生物,因为课桌不会运动

D.是非生物,因为课桌不能呼吸,不能繁殖下一代,也不能对刺激作出反应

7.西藏野牛(图1)休息时,体态与岩石相近;花螳螂(图2)停歇在树枝上,头似花蕊,翅像花瓣。这充分体现了( )

A.生物适应环境 B.生物依赖环境

C.环境影响生物 D.生物影响环境

8.生命的生存依赖于一定的环境,环境的变化会对生物产生各种影响。下列现象属于环境影响生物的是( )

A.枯叶蝶静止时像一片枯叶

B.马里亚纳海沟没有绿色植物

C.雷鸟的羽毛冬季为白色,夏季为灰色

D.地衣生活在岩石表面,能加速岩石的风化

9.2020年注定是不平常的一年,新冠病毒席卷全球,中国果断采取有效措施,基本遏制了病毒的大范围传播,被全世界赞誉,新冠病毒的携带真凶至今还是未解之谜,但基本锁定在蝙蝠身上,根据你以前所学知识解释新冠病毒与蝙蝠的关系是( )

A.寄生 B.捕食 C.共生 D.竞争

10.如图是某同学总结的生态系统组成概念图,其中①、②处应填写的内容分别是( )

A.环境、动物 B.空气和水、消费者

C.环境、消费者 D.非生物部分、消费者

11.某生物兴趣小组探究不同植被对空气湿度的影响,得到如下实验结果。相关判断正确的是( )

组别 裸地组 草坪组 灌木丛组

空气湿度的平均值 55.9% 63.7% 69.7%

A.该探究中作为对照的是裸地组

B.实验应选择在水源丰富的地方进行

C.该探究的实验变量是空气湿度

D.草坪对空气湿度的影响大于灌木丛

12.下列各项中,全部属于生产者的是( )

A.蘑菇和大蒜 B.黄杨和樟树 C.青草和蚱蜢 D.蜜蜂和玫瑰

13.海洋生态系统中,数量最多的是( )

A.浮游植物 B.肉食鱼类 C.浮游动物 D.大型鱼类

14.在生态系统中被称为“地球之肾”是( )

A.森林生态系统 B.沙漠生态系统

C.农田生态系统 D.湿地生态系统

15.连接生物世界和无机自然界的两个重要环节是( )

A.生产者和非生物成分 B.消费者和非生物成分

C.生产者和消费者 D.生产者和分解者

16.“绿水青山就是金山银山”。下列选项中不符合此理念的是( )

A.垃圾分类,变废为宝 B.围湖造田,扩展耕地

C.植树造林,净化空气 D.节能减排,绿色出行

17.要提高一个生态系统维持平衡的能力,最有效的方法是( )

A.减少分解者数量

B.减少最高消费者数量

C.改变非生物因素

D.增加食物网中各种生物的种类

18.生物圈是生物的共同家园。下列关于“人与自然”的态度,正确的是( )

A.人类应该去征服自然

B.人类应该对自然听之任之

C.人类应该去改造自然

D.人类应该与自然和谐相处

19.“一朝鲸落,万物重生。鲸,悲寂潇潇下,繁荣此中开”。鲸死后,这具尸体可以至少养活1万个生物体,它们吃在这里,住在这里,形成繁荣庞大的生物群落,可以延续数十年,甚至上百年,可以推测鲸落实质是( )

A.生产者 B.消费者 C.分解者 D.生态系统

20.下列对“生态系统部分成分间的相互关系图(甲、乙、丙表示三类生物成分)”的叙述,错误的是( )

A.甲表示生产者,乙表示消费者

B.影响甲、乙、丙生活和分布的因素叫做生态因素

C.丙是能把有机物分解成无机物的细菌,真菌等微生物

D.甲、乙、丙三类生物成分能组成一个完整的生态系统

21.保护环境、保护生物圈是每个人的责任和义务。下列人类活动中有益于保护生物圈的是( )

①绿化造林;

②围湖造田;

③滥捕野生动物;

④生活垃圾分类处理;

⑤随意排放工业污水;

⑥提倡“免赠贺卡”、“少用一次性木筷”。

A.①②⑥ B.①⑤⑥ C.①③⑥ D.①④⑥

22.蒜苗的叶子上端是绿色的,而埋在土里的部分是白色的,这是因为( )

A.叶子下端没有叶绿体

B.叶绿体在光照条件下才能合成

C.叶子下部没有进行光合作用

D.叶绿素在光照条件下才能形成

23.绿色植物的光合作用过程可用下边的式子表示,其中的物质X和物质Y分别是( )

X+水有机物+Y。

A.氧气和二氧化碳 B.淀粉和氧气

C.二氧化碳和氧气 D.二氧化碳和淀粉

24.如图四组实验装置中能证明“绿色植物产生氧气需要光”的组合是( )

A.①② B.③④ C.①③ D.②④

25.“墙角数枝梅,凌寒独自开”。梅花开放时,枝上的叶片往往还没长出。请推测梅花花瓣中的有机物主要来自 ( )

A.树皮进行光合作用合成的

B.花瓣进行光合作用合成的

C.根毛从土壤中吸收并运输的

D.上一年叶片光合作用合成的

26.分别于早晨、傍晚和深夜在同一株植物上相同位置摘取形状、大小基本相同的三片叶子,用打孔器取同样大小的圆片,脱色后用碘液处理,结果最可能是( )

A.傍晚摘取的叶片蓝色最深

B.早晨摘取的叶片蓝色最深

C.深夜摘取的叶片蓝色最深

D.3片叶片蓝色深浅程度一致

27.在生产实验中,移栽植物时通常都带一些泥土,下列相关生物学解释错误的是( )

A.更好地保护根 B.避免根尖的损伤

C.增强植物体吸收能力 D.提高土壤溶液浓度

28.备受人们欢迎的有机蔬菜在栽培过程中施有机肥,主要为蔬菜生长发育提供( )

A.水 B.有机物 C.无机盐 D.氧气

29.植物生长需要多种无机盐,其中需要量最多的是( )

A.氮、磷、铁 B.碳、氢、氧 C.氮、磷、钾 D.碳、磷、钙

30.用以下三种水:①蒸馏水;②河水;③稻田中的浑水,培养同样大小的番茄幼苗,一个月后它们的高度的顺序可能是( )

A.③中最高,②中次之,①中最矮

B.①中最高,②中次之,③中最矮

C.①②中一样,③中最矮

D.①②③中都一样

二、非选择题(5大题,共40分)

31.(11分)为了能够清晰观察到叶片表皮上的气孔,小花同学使用显微镜对叶片临时切片进行了观察。请回答实验过程中的有关问题:[]内填数字,横线上填名称。

(1)用图一所示显微镜观察时,在对光过程中应转动[ ] ,使 对准通光孔。

(2)小花在进行观察时,转动粗准焦螺旋使镜筒下降,图二中的 图是正确操作方法;小花在视野中央看到一个“p”,实际在玻片上写的是 。

(3)小花发现视野中有一污点,转动目镜污点跟着移动,可判断污点在图一中的[ ] 上,此时正确的处理方法是将它取下,用 擦拭干净后,放回原处再继续观察。

(4)图三中①②表示目镜,③④表示物镜,⑤⑥表示物镜与载玻片之间的距离。若使物像放大倍数最大,应选择的目镜是 ,物镜是 。要使观察到的物象更加清晰,应调节图一中的 (填数字)。

(5)若视野从图四中的甲转为乙,下列操作的正确顺序是 。

A.转动转换器,换用高倍物镜

B.移动装片,将欲观察的对象移到视野中央

C.转动细准焦螺旋

(6)小花在显微镜下观察到了叶片表皮细胞后,兴奋地向同学描述,并把显微镜轻轻挪动给同组同学,但别人却看不清物像。你认为最可能的原因是 。

A.没有调节粗准焦螺旋

B.射入光线发生改变

C.显微镜的物象转换了

D.光圈的大小改变了

32.(9分)为探究某些生态因素在生态系统中的作用,有人设计了如下实验:

①在四个大小、形状相同的玻璃瓶中加入等量的清水,另外向C,D瓶中加入等量的河泥;

②向B、C、D瓶中放入等量的水藻;

③向四个瓶中放入种类相同,大小和生理状况相近的小鱼各两条;

④把A、B、C瓶置于阳光下,D瓶放在黑暗环境中。

实验装置如图所示:

(1)瓶中金鱼生存时间最长的是 ;金鱼生存时间最短的是 。

(2)从生态系统的成分看,阳光、空气、水属于 成分。

(3)从在生态系统中的作用上看,生态瓶中的小鱼属于 ,水藻属于 。该生态系统中的水藻和小鱼是 的关系。

(4)比较A、B两个装置,B装置中小鱼生存的时间相对比较长,是因为B装置中的水藻能进行 为小鱼的生存提供了 。

(5)瓶中所有生物生活所需要的能量最终来源于 。

33.(10分)某实验小组为了探究“绿叶在光下制造淀粉”的实验,设置了如下图所示的实验装置,并进行了下列实验操作,请分析后回答下列问题:

(1)请写出图中实验的正确操作顺序: (只填序号)。

(2)把盆栽的天竺葵放在黑暗处一昼夜的目的是把天竺葵叶子中原有的 消耗掉。

(3)将叶片的一部分用不透光的纸片遮盖起来的目的是为了设置 实验。其中实验组是 (填“遮光部位”或“未遮光部位”)。

(4)图5中的酒精溶液颜色将由 色最终变为 色。

(5)用清水漂洗脱色叶片后向叶片滴加碘液,是为了检验叶片中是否含有 。滴加碘液片刻后,再用清水洗去碘液,预期叶片 部分不变色, 部分将变为蓝色。

(6)做“绿叶在光下制造淀粉”的实验证明了 。

A.光合作用需要光才能进行,并释放氧气

B.光合作用的条件之一是光,产物有淀粉

C.光合作用的产物是淀粉和氧气

D.光合作用有光无光都可进行

34.(6分)市面上的口罩种类繁多,不同类型的口罩适用范围各不相同,过滤效率是检测口罩防护能力的重要指标。研究人员利用自动滤料测试仪对不同类型口罩进行检测,实验结果如图所示。请分析回答:

(1)该实验研究的问题是: 。

(2)该实验的变量是 ;为减少实验误差,图中数据应是多次检测后所得数据的 值。

(3)根据实验结果分析,不同类型口罩防护能力 ,防护能力最强的是 口罩。

(4)使用过的口罩上附着有大量灰尘、细菌等污物,应妥善处理。对于健康人使用过的口罩,正确的处理方法是 (填“重复使用”或“扔进专用垃圾桶”)。

35.(4分)小明同学为探究溶液浓度大小对植物吸水或失水的影响,他选用新鲜的萝卜,切取大小粗细相等的两根萝卜条放在浓盐水和清水中进行观察。据图回答有关问题。

(1)1小时后,A、B两个萝卜条的长度缩短的是 ,原因是 。

(2)当根细胞内溶液浓度 (填大于或小于)土壤溶液浓度时,植物的根就吸水,当根细胞内溶液浓度 (填大于或小于)土壤溶液浓度时,植物的根就会失水。

2020-2021学年江苏省徐州市新沂市七年级(上)期中生物试卷

参考答案与试题解析

一、选择题:30小题;每小题2分,共60分,请将正确答案填写在选择题答案栏内。

1.下列不属于生命现象的是( )

A.蜜蜂采蜜 B.森林着火 C.杨柳飞絮 D.衣物发霉

【分析】生物的共同特征有:①生物的生活需要营养;②生物能进行呼吸;③生物能排出身体内产生的废物;④生物能对外界刺激作出反应;⑤生物能生长和繁殖;⑥生物都有遗传和变异的特性;⑦除病毒以外,生物都是由细胞构成的。

【解答】解:由分析可知,蜜蜂采蜜、杨柳飞絮、衣物发霉(霉菌)有生命现象;森林着火不属于生命现象。

故选:B。

【点评】解此题的关键是理解生物具有生命现象,非生物不具有生命现象。

2.下列哪项行为或现象与“葵花朵朵向太阳”所表现出的生物基本特征相同( )

A.燕子育雏 B.子女与父母长相相似

C.种子萌发长成幼苗 D.小羊发现狼后迅速逃离

【分析】生物的特征:1、生物的生活需要营养。2、生物能够进行呼吸。3、生物能排出体内产生的废物。4、生物能够对外界刺激作出反应。5、生物能够生长和繁殖。6、除病毒外,生物都是由细胞构成的。7.生物都能遗传和变异。

【解答】解:“葵花朵朵向太阳”所表现出的是生物(葵花)能对外界的刺激(太阳)做出反应(向太阳)。

A、燕子育雏,说明生物能够繁殖,不符合题意;

B、子女与父母长相相似,说明生物都能遗传,不符合题意;

C、种子萌发长成幼苗,说明生物能够生长,不符合题意;

D、小羊发现狼后迅速逃离,说明生物能够对外界刺激作出反应,符合题意。

故选:D。

【点评】解答此类题目的关键是理解生物的特征。

3.科学是基于寻求解释的探究过程,一般是从发现问题、提出问题开始的。下列关于探究的说法,错误的是( )

A.并不是所有的问题通过一次探究就能得到正确的结论

B.假设是对问题结果的预测,不一定与结论一致

C.探究实验重复多次后,必能获得正确的结果

D.在得出结论后,还需要对整个探究过程进行反思

【分析】科学探究是探索生命的重要方法,科学探究的一般过程:提出问题、作出假设、制定计划、实施计划、得出结论、表达和交流。

【解答】解:探究的一般过程是从发现问题、提出问题开始的,发现问题后,根据自己已有的知识和生活经验对问题的答案作出假设。设计探究的方案,包括选择材料、设计方法步骤等。按照探究方案进行探究,得到结果,再分析所得的结果与假设是否相符,从而得出结论。并不是所有的问题都一次探究得到正确的结论。有时,由于探究的方法不够完善,也可能得出错误的结论。因此,在得出结论后,还需要对整个探究过程进行反思。故C错误,符合题意。

故选:C。

【点评】本题考查学生对科学探究的一般过程的理解。

4.造成“桔生淮南为橘,生于淮北为枳”和“春兰秋菊,夏荷冬梅”这两种生物现象差异的生态因素依次是( )

A.温度和水分 B.温度和光 C.水分和光 D.土壤和温度

【分析】环境中影响生物生活的各种因素叫生态因素,此题主要从非生物因素包括:光、温度、水、空气、土壤等对生物的影响进行解答。

【解答】解:“桔生淮南为橘,生于淮北为枳”,柑橘是热带水果,它的生长需要较高的温度,南方温度高适合柑橘生长;而北方温度较低,不适宜柑橘生长,会影响柑橘的色泽、口感品质。因此,影响“南橘北枳”现象的主要非生物因素是温度。

“春兰秋菊,夏荷冬梅“这一句可以说指不同季节里,不同的植物会开花,这是与光照直接相关的,也就是植物生理学所说的光周期,兰花在春天开花原因是春分后光照变长,这时适合的光周期促使开花,而菊是短日照植物,每天光照时间变短,反而有利于开花,“春兰秋菊”主要是春季和秋季的光照强度不同的影响。

故选:B。

【点评】解答此类题目的关键是运用所学知识对某些自然现象做出科学的解释。

5.下列叙述中不属于生物能够影响环境的实例是( )

A.仙人掌的叶变成刺

B.蚯蚓能疏松土壤增加肥力

C.“三北”防护林能防风固沙

D.西双版纳原始森林茂密,气候湿润多雨

【分析】生物对环境在适应的同时,又对环境有影响的作用,同时环境也影响生物,分析解答。

【解答】解:A、仙人掌的叶变成刺,能减少水分的蒸发,适应干旱的环境,体现了生物对环境的适应,A错误;

B、蚯蚓能疏松土壤增加肥力,说明生物能影响环境,B正确;

C、三北”防护林能防风固沙,说明生物能影响环境,C正确;

D、西双版纳原始森林茂密,气候湿润多雨,属于生物能影响环境,D正确。

故选:A。

【点评】解答此类题的关键是理解生物与环境的关系。

6.生物课后,有几位同学争论不休,争论的题目是“课桌是用木材做的,是生物还是非生物?”下面是四位同学的观点,请你来判断,哪位同学的观点正确?( )

A.是生物,因为制造课桌的材料是树木

B.是生物,因为制造课桌的木材由细胞构成

C.是非生物,因为课桌不会运动

D.是非生物,因为课桌不能呼吸,不能繁殖下一代,也不能对刺激作出反应

【分析】此题考查的知识点是生物的特征。解答时可以从生物的特征方面来切入。

【解答】解:生物具有一下特征:1、生物的生活需要营养。2、生物能够进行呼吸。3、生物能排出体内产生的废物。4、生物能够对外界刺激作出反应。5、生物能够生长和繁殖。6、除病毒外,生物都是由细胞构成的。课桌是非生物,因为课桌不能呼吸,不能繁殖下一代,也不能对刺激作出反应。

故选:D。

【点评】解答此类题目的关键是理解生物的特征。

7.西藏野牛(图1)休息时,体态与岩石相近;花螳螂(图2)停歇在树枝上,头似花蕊,翅像花瓣。这充分体现了( )

A.生物适应环境 B.生物依赖环境

C.环境影响生物 D.生物影响环境

【分析】现在生存的每一种生物,都有与其生活环境相适应的形态结构和生活方式,因此生物适应环境具有普遍性。同时生物只能适应一定的环境,当环境发生巨变时有些生物因不适应环境而死亡,因此生物适应环境是相对的。

【解答】解:适者生存,生物必须适应环境才能生存,如西藏野牛休息时,体态与岩石相似,不容易被敌害发现,有利于保护自己;花螳螂停息在树枝上,头酷似花蕊,翅像美丽的花瓣,可以吸引蜜蜂等昆虫前来采蜜,有利于捕食,这都体现了生物与环境相适应。

故选:A。

【点评】解答此类题目的关键是理解不同生物适应环境的方式不同。

8.生命的生存依赖于一定的环境,环境的变化会对生物产生各种影响。下列现象属于环境影响生物的是( )

A.枯叶蝶静止时像一片枯叶

B.马里亚纳海沟没有绿色植物

C.雷鸟的羽毛冬季为白色,夏季为灰色

D.地衣生活在岩石表面,能加速岩石的风化

【分析】生物生存的环境不仅是指生存的地点,还包括环境中影响生物生活的各种因素叫环境因素,生物必须适应环境才能生存,生物也能影响环境。

【解答】解:A、枯叶蝶静止时像一片枯叶都是为了保护自己,防御敌害的各种行为,属于防御行为,属于生物适应环境;

B、光在海水中的穿透性有浅到深越来越弱,最浅处光最强,深处几乎没有光线,马里亚纳海沟没有绿色植物,属于环境影响生物;

C、雷鸟的体色随着季节的变化而变化,是一种保护色,是对环境的适应;

D、地衣加速岩石的风化,体现了生物对环境的影响。

故选:B。

【点评】解答此类题目的关键是理解生物适应环境的同时也能影响环境。

9.2020年注定是不平常的一年,新冠病毒席卷全球,中国果断采取有效措施,基本遏制了病毒的大范围传播,被全世界赞誉,新冠病毒的携带真凶至今还是未解之谜,但基本锁定在蝙蝠身上,根据你以前所学知识解释新冠病毒与蝙蝠的关系是( )

A.寄生 B.捕食 C.共生 D.竞争

【分析】生物之间的关系包括:种内关系和种间关系。种内关系又分为种内互助(合作关系)和种内竞争;种间关系又有①共生、②寄生、③捕食、④种间竞争等。

【解答】解:病毒没有细胞结构,只有蛋白质外壳和内部的遗传物质组成,不能自己制造营养物质,营寄生生活,寄生在活细胞内,依靠体内的遗传物质和活细胞内的营养物质进行自我复制,因此新冠病毒和蝙蝠之间的关系是寄生。

故选:A。

【点评】解答此类题目的关键是理解生物与生物之间的相互关系。

10.如图是某同学总结的生态系统组成概念图,其中①、②处应填写的内容分别是( )

A.环境、动物 B.空气和水、消费者

C.环境、消费者 D.非生物部分、消费者

【分析】生态系统的组成包括非生物部分和生物部分。非生物部分有阳光、空气、水、温度、土壤等;生物部分包括生产者、消费者、分解者。

【解答】解:生态系统包括生物成分和①非生物成分,生物成分包括生产者、②消费者和分解者。生产者主要指绿色植物,能够通过光合作用制造有机物,为自身和生物圈中的其他生物提供物质和能量;消费者主要指各种动物,动物直接或间接以植物为食,是消费者,在促进生物圈中的物质循环起重要作用;分解者是指细菌和真菌等营腐生生活的微生物,它们能将动植物残体中的有机物分解成无机物归还无机环境,促进了物质的循环。

故选:D。

【点评】理解掌握生态系统的组成及各部分的作用。

11.某生物兴趣小组探究不同植被对空气湿度的影响,得到如下实验结果。相关判断正确的是( )

组别 裸地组 草坪组 灌木丛组

空气湿度的平均值 55.9% 63.7% 69.7%

A.该探究中作为对照的是裸地组

B.实验应选择在水源丰富的地方进行

C.该探究的实验变量是空气湿度

D.草坪对空气湿度的影响大于灌木丛

【分析】生物在长期的自然选择过程中,适应环境而生存下来。生物适应环境的同时,也会影响、改变环境。结合图表信息进行解答。

【解答】解:裸地上没有植物,草坪上有大面积的单子叶草本植物,茂密的灌木丛中有较高的灌木,若三处都无水洼,则三处空气湿度的不同主要是由植物引起的,因此测量裸地、草坪和灌木丛的空气湿度,能说明植物对空气湿度的影响。

裸地上没有植物,因此在该探究中作为对照,A项正确;

为避免水源中水分蒸发对空气湿度的影响,应选择在没有水源的地方进行实验,B项错误;

由题干信息可知,本实验探究的是不同植被对空气湿度的影响,因此实验变量是不同的植被,C项错误;

植物对空气湿度有影响,三组实验中,裸地组湿度最小,草坪组较大,灌木丛组湿度最大,D项错误。

故选:A。

【点评】解答此类题目的关键是理解植物的蒸腾作用可以提高空气的湿度。

12.下列各项中,全部属于生产者的是( )

A.蘑菇和大蒜 B.黄杨和樟树 C.青草和蚱蜢 D.蜜蜂和玫瑰

【分析】生态系统的组成包括非生物部分和生物部分。非生物部分有阳光、空气、水、温度、土壤(泥沙)等;生物部分包括生产者(绿色植物)、消费者(动物)、分解者(细菌和真菌)。

【解答】解:生态系统中,生产者是指能够进行光合作用,为植物体本身和其他生物提供有机物和氧气的绿色植物。蘑菇是真菌属于分解者,蚱蜢、蜜蜂都是动物属于消费者,黄杨和樟树都是植物,属于生产者。

故选:B。

【点评】理解掌握生态系统的组成及各部分的作用是解题的关键。

13.海洋生态系统中,数量最多的是( )

A.浮游植物 B.肉食鱼类 C.浮游动物 D.大型鱼类

【分析】回答此题的关键是要明确生态系统的组成和各部分作用有关知识点。

【解答】解:海洋生态系统由海洋生物群落和海洋环境两大部分组成海洋中的植物绝大部分是微小的浮游植物;动物种类很多,大都能在水中游动。海洋的面积约3.62亿平方公里,比全球陆地面积(约1.5亿平方公里)的两倍还要大,约占地球表面积的71%.生态系统包括生物成分和非生物成分,生物成分包括生产者、消费者和分解者。浮游植物属于生产者,肉食鱼类、浮游动物、大型鱼类等是动物,属于消费者。食物链的开始是生产者,由于在生态系统中能量沿着食物链传递是单向、逐级递减的,因而食物链最前端的生物数量要多于后面的营养级中的生物。

故选:A。

【点评】明确了生态系统的组成以及能量流动的特点,此题便能理解。

14.在生态系统中被称为“地球之肾”是( )

A.森林生态系统 B.沙漠生态系统

C.农田生态系统 D.湿地生态系统

【分析】地球上所有的生态系统靠这种紧密的联系构成一个更大的整体,这个整体就是生物圈.生物圈中有着多种多样的生态系统,如草原生态系统、湿地生态系统、海洋生态系统、森林生态系统、淡水生态系统、农田生态系统、城市生态系统等。

【解答】解:湿地生态系统 湿地广泛分布于世界各地,是地球上生物多样性丰富和生产力较高的生态系统。湿地在抵御洪水、调节径流、调节气候、分解净化环境,起到“排毒”、“解毒”的功能,因此被人们喻为“地球之肾。

故选:D。

【点评】本题主要考查了生态系统的类型,理解湿地的特点和作用是解答本题的关键。

15.连接生物世界和无机自然界的两个重要环节是( )

A.生产者和非生物成分 B.消费者和非生物成分

C.生产者和消费者 D.生产者和分解者

【分析】生态系统包括生物成分和非生物成分。生物成分包括生产者、分解者和消费者。

【解答】解:生物成分包括生产者、分解者和消费者,生产者主要指绿色植物,能够通过光合作用把无机物合成有机物,为自身和生物圈中的其他生物提供物质和能量;分解者是指细菌和真菌等营腐生生活的微生物,它们能将动植物残体中的有机物分解成无机物归还无机环境,促进了物质的循环。所以生产者和分解者是联系生命世界和无机界的两个重要环节。

故选:D。

【点评】生产者通过光合作用把无机物合成有机物,分解者能将动植物残体中的有机物分解成无机物归还无机环境中。

16.“绿水青山就是金山银山”。下列选项中不符合此理念的是( )

A.垃圾分类,变废为宝 B.围湖造田,扩展耕地

C.植树造林,净化空气 D.节能减排,绿色出行

【分析】人类活动对生态环境造成的负面影响是非常严重的,为了人类自身的生存和发展,人们必须具有环保意识;环境保护是指人类为解决现实的或潜在的环境问题,协调人类与环境的关系,保障经济社会的持续发展而采取的各种行动的总称。

【解答】解:A、垃圾分类,变废为宝可以减少对环境的污染,节省资源,A正确;

B、围湖造田,扩展用地,破坏生态系统,不利于保护环境,B错误。

C、绿化造林,净化空气,有利于环境保护,C正确;

D、节能减排,绿色出行,有利于环境保护,D正确;

故选:B。

【点评】培养学生的环保意识,主人翁意识。

17.要提高一个生态系统维持平衡的能力,最有效的方法是( )

A.减少分解者数量

B.减少最高消费者数量

C.改变非生物因素

D.增加食物网中各种生物的种类

【分析】在一般情况下,生态系统中各种生物的数量和所占的比例总是维持在相对稳定的.即生态平衡.这说明生态系统具有一定的自动调节能力,生态系统中生物的种类和数量越多,食物链和食物网越复杂,自动调节能力就越强.生态系统靠自身的调节能力维持相对稳定,但是这种调节能力是有一定限度的.

【解答】解:A、腐生性细菌和真菌是生物圈中的分解者,如果减少生态系统中细菌和真菌的数量,动、植物的尸体将会增多,生态系统维持平衡的能力将会减弱。

B、在生态系统中,物质能量是沿着食物链、食物网流动的,并逐级减少,营养级越多,说明生态系统维持平衡的能力越强,如果减少生态系统中消费者数量,生态系统维持平衡的能力将会减弱。

C、阳光、空气、水、土壤等自然条件是构成生态系统中的非生物因素,是生态系统中的主要成分,和提高一个生态系统维持平衡的能力的关系不大。

D、生态系统中维持平衡的能力与生态系统中生物的种类和数量有关,生物的种类和数量越多,营养结构越复杂,这种能力就越强,反之,就越弱。因此增加食物链中各种生物的种类将会提高一个生态系统维持平衡的能力。D正确。

故选:D。

【点评】重点理解和掌握生态系统具有一定的自动调节能力,结合题意答题.

18.生物圈是生物的共同家园。下列关于“人与自然”的态度,正确的是( )

A.人类应该去征服自然

B.人类应该对自然听之任之

C.人类应该去改造自然

D.人类应该与自然和谐相处

【分析】生物圈是地球上所有生物与其生存环境的统称。它是一个统一的整体,是地球上最大的生态系统,是所有生物共同的家园。

【解答】解:生物圈地球上所有生物与其生存环境的统称,是地球上最大的生态系统,是所有生物共同的家园。

在生物圈中,生物与环境之间是相互影响,相互制约的,共同构成了生态系统,生态系统具有一定的自我调节功能,当人类的活动超过了这个限度,生态平衡就会失调,最终受害的还是人类。所以我们要与自然和谐相处。

故选:D。

【点评】回答此题的关键是要明确生物与环境的关系。

19.“一朝鲸落,万物重生。鲸,悲寂潇潇下,繁荣此中开”。鲸死后,这具尸体可以至少养活1万个生物体,它们吃在这里,住在这里,形成繁荣庞大的生物群落,可以延续数十年,甚至上百年,可以推测鲸落实质是( )

A.生产者 B.消费者 C.分解者 D.生态系统

【分析】生态系统是指在一定地域内生物与环境形成的统一的整体。生态系统的组成包括非生物部分和生物部分。非生物部分有阳光、空气、水、温度、土壤(泥沙)等;生物部分包括生产者、消费者、分解者。

【解答】解:生态系统的组成包括非生物部分和生物部分。一鲸落而万物生,鲸落可以为盲鳗、鲨鱼、一些甲壳类生物等提供食物;可以让化能自养细菌如硫化菌等获得重生,鲸骨的矿物遗骸就会作为礁岩成为生物们的聚居地。所以,在鲸落中既有生物部分也有非生物部分,构成生态系统。

故选:D。

【点评】理解掌握生态系统的组成是解题的关键。

20.下列对“生态系统部分成分间的相互关系图(甲、乙、丙表示三类生物成分)”的叙述,错误的是( )

A.甲表示生产者,乙表示消费者

B.影响甲、乙、丙生活和分布的因素叫做生态因素

C.丙是能把有机物分解成无机物的细菌,真菌等微生物

D.甲、乙、丙三类生物成分能组成一个完整的生态系统

【分析】(1)生态系统的组成包括非生物部分和生物部分。非生物部分有阳光、空气、水、温度、土壤(泥沙)等;生物部分包括生产者(绿色植物)、消费者(动物)、分解者(细菌和真菌)。

(2)分析图表可知:甲生产者、乙消费者、丙分解者,解答即可。

【解答】解:A、甲表示生产者,主要是绿色植物,乙表示消费者,包括人和各种动物,A正确;

B、环境中影响生物生活和分布的因素称为生态因素,可以分为非生物因素和生物因素,影响甲、乙、丙生活和分布的因素叫做生态因素,B正确;

C、丙能分解甲、乙的遗体遗物中的有机物,形成二氧化碳、水和无机盐,进入生态循环,丙是分解者,C正确;

D、生态系统是指在一定地域内生物与环境形成的统一的整体。生态系统的组成包括非生物部分和生物部分。非生物部分有阳光、空气、水、温度、土壤(泥沙)等;生物部分包括生产者(绿色植物)、消费者(动物)、分解者(细菌和真菌),甲、乙、丙三类生物成分不能组成一个完整的生态系统,缺少非生物成分,D错误。

故选:D。

【点评】掌握生态系统的组成及各部分的作用是解题的关键。

21.保护环境、保护生物圈是每个人的责任和义务。下列人类活动中有益于保护生物圈的是( )

①绿化造林;

②围湖造田;

③滥捕野生动物;

④生活垃圾分类处理;

⑤随意排放工业污水;

⑥提倡“免赠贺卡”、“少用一次性木筷”。

A.①②⑥ B.①⑤⑥ C.①③⑥ D.①④⑥

【分析】本题考查生态环境的保护相关知识,要利用所学知识,根据具体事例加以解答。

【解答】解:①绿化造林,防风固沙,绿色植物通过光合作用吸收二氧化碳,放出氧,有益于改善生态环境,建造一个鸟语花香的生态家园,正确;

②围湖造田会破坏湿地环境,破坏各类动物的家园,不利于环境保护,错误;

③野生动物是人类的朋友,根据野生动物保护法,我们应该保护这些动物,维护生态环境的稳定,而不能滥捕野生动物,错误;

④生活垃圾分类处理可以节约环境,保护资源,正确;

⑤随意排放工业污水会造成水体的污染,不利于环境的保护,错误;

⑥提倡“免赠贺卡”、“少用一次性木筷”可减少木材的使用,利于保护树木,保护环境,正确。

故选:D。

【点评】保护环境,人人有责;从小事做起,做一名环保小卫士。

22.蒜苗的叶子上端是绿色的,而埋在土里的部分是白色的,这是因为( )

A.叶子下端没有叶绿体

B.叶绿体在光照条件下才能合成

C.叶子下部没有进行光合作用

D.叶绿素在光照条件下才能形成

【分析】叶绿素存在于叶绿体内,光是叶绿素的形成条件,据此解答.

【解答】解:蒜的叶子能够见光,是绿色的,说明蒜的叶内含有叶绿素;蒜的地下部分不能见光,叶绿素不能合成,但有叶绿体,因而是白色的。A、B、C三项不符合题意,D项符合题意。

故选:D。

【点评】蒜的地下部分并不是因为不能进行光合作用而没有叶绿素.

23.绿色植物的光合作用过程可用下边的式子表示,其中的物质X和物质Y分别是( )

X+水有机物+Y。

A.氧气和二氧化碳 B.淀粉和氧气

C.二氧化碳和氧气 D.二氧化碳和淀粉

【分析】绿色植物利用光提供的能量,存叶绿体中把二氧化碳和水合成了淀粉等有机物,并且把光能转化成化学能,储存在有机物中,这个过程就叫光合作用;绿色植物细胞的叶绿体内含有叶绿素,是光合作用的场所,据此解答。

【解答】解:光合作用表达式为:二氧化碳+水有机物(储存能量)+氧气,可见光合作用的原料是二氧化碳和水,产物是有机物和氧气,条件是光,场所是叶绿体。所以上面的式子中“X”表示的物质是二氧化碳,“Y”是氧气。

故选:C。

【点评】要真正理解光合作用的概念、公式等相关知识,只有理解了才会灵活运用,这部分内容绝对不能死记硬背。

24.如图四组实验装置中能证明“绿色植物产生氧气需要光”的组合是( )

A.①② B.③④ C.①③ D.②④

【分析】绿色植物通过叶绿体,利用光能,把二氧化碳和水转化成储存能量的有机物,并且释放出氧气的过程,叫做光合作用。要“验证绿色植物产生氧气需要光”,作为探究性对照实验来说,实验中应有唯一的变量﹣﹣光,其它条件都要相同且能满足光合作用需要。

【解答】解:A、①②唯一的变量是绿色植物,可以探究在光下氧气是否由绿色植物产生,A错误;

B、③④唯一的变量是绿色植物,没有光照,可以探究绿色植物的呼吸作用,B错误;

C、①③唯一的变量是光照,可以探究绿色植物产生氧气需要光,C正确;

D、②④变量是光,没有绿色植物,不能探究“绿色植物产生氧气需要光”,D错误。

故选:C。

【点评】实验设计遵循的两个基本原则﹣﹣“对照原则”和“控制单一变量原则”。

25.“墙角数枝梅,凌寒独自开”。梅花开放时,枝上的叶片往往还没长出。请推测梅花花瓣中的有机物主要来自 ( )

A.树皮进行光合作用合成的

B.花瓣进行光合作用合成的

C.根毛从土壤中吸收并运输的

D.上一年叶片光合作用合成的

【分析】植物体内的能量转换器有线粒体和叶绿体,其中叶绿体是进行光合作用的场所。筛管的功能是把叶片进行光合作用制造的有机物自上而下运输到其它器官。

【解答】解:A、叶绿体是进行光合作用的场所,树皮内没有叶绿体,不能进行光合作用,A错误;

B、花瓣属于植物体的生殖器官,细胞内没有叶绿体,不能进行光合作用,B错误;

C、根从土壤中吸收的是水和无机盐,并输送到植物体的各个器官,不能合成有机物,C错误;

D、有机物是植物的叶通过光合作用制造的,植物梅在早春时节,当叶片还没有完全长出时,有机物来自上一年叶通过光合作用制造并储存于树干,在开花时通过筛管输送到花瓣,D正确。

故选:D。

【点评】解题的关键是知道植物体内有机物的制造场所以及植物体内的能量转换器作用。

26.分别于早晨、傍晚和深夜在同一株植物上相同位置摘取形状、大小基本相同的三片叶子,用打孔器取同样大小的圆片,脱色后用碘液处理,结果最可能是( )

A.傍晚摘取的叶片蓝色最深

B.早晨摘取的叶片蓝色最深

C.深夜摘取的叶片蓝色最深

D.3片叶片蓝色深浅程度一致

【分析】白天进行光合作用可以制造有机物主要是淀粉,制造有机物的多少与光合作用的时间长短有关。夜间植物不能进行光合作用,要进行呼吸作用分解有机物,从而推出叶子内淀粉的多少。淀粉遇碘变蓝色,含碘多的蓝色最深。

【解答】解:由于傍晚摘取的叶片光合作用时间最长,所以制造的淀粉最多,蓝色是最深的,观察选项,A正确,

故选:A。

【点评】本题是考查光合作用的强弱与光照时间有关。

27.在生产实验中,移栽植物时通常都带一些泥土,下列相关生物学解释错误的是( )

A.更好地保护根 B.避免根尖的损伤

C.增强植物体吸收能力 D.提高土壤溶液浓度

【分析】根尖的结构一般可以划分为四个部分:根冠、分生区、伸长区和成熟区。

【解答】解:移栽植物时一般多带些土,是为了保护幼根和根毛,增强植物体吸收能力,便于移栽的植物成活。

故选:D。

【点评】解答此考点题目的关键是熟记根尖的结构特点和各部分的功能。

28.备受人们欢迎的有机蔬菜在栽培过程中施有机肥,主要为蔬菜生长发育提供( )

A.水 B.有机物 C.无机盐 D.氧气

【分析】植物的生长需要多种无机盐,而无机盐主要来自所施的肥料。

【解答】解:植物的生长需要多种无机盐,无机盐必须溶解在水中植物才能吸收利用。植物需要量最大的无机盐是含氮、含磷、含钾的无机盐。氮肥作用:促使作物的茎,叶生长茂盛,叶色浓绿;钾肥的作用:促使作物生长健壮,茎秆粗硬,增强病虫害和倒伏的抵抗能力;促进糖分和淀粉的生成;磷肥的作用:促使作物根系发达,增强抗寒抗旱能力;促进作物提早成熟,穗粒增多,籽粒饱满。施肥的目的就在提供植物生长必需的无机盐。

故选:C。

【点评】本题主要考查的是无机盐对植物生活的作用,解题的关键是明确绿色植物通过根从土壤中吸收水分与无机盐供植物生命活动需要。

29.植物生长需要多种无机盐,其中需要量最多的是( )

A.氮、磷、铁 B.碳、氢、氧 C.氮、磷、钾 D.碳、磷、钙

【分析】植物的生长需要多种无机盐,无机盐必须溶解在水中植物才能吸收利用。植物需要量最大的无机盐是含氮、含磷、含钾的无机盐。

【解答】解:氮肥能促使植物的茎叶旺盛生长,磷肥能够促进花芽分化,提早开花结果,能使植物多开花多结果,促进幼苗根系生长和改善果实品质;钾能促进植株茎秆健壮,改善果实品质,增强植株抗寒能力,提高果实的糖分和维生素C的含量,有利有机物向植物储存器官内转运。所以植物生长需要多种无机盐,其中需要量最多的是氮、磷、钾。故选:C。

【点评】解答此类题目的关键是熟记需要量最大的无机盐是氮磷钾。

30.用以下三种水:①蒸馏水;②河水;③稻田中的浑水,培养同样大小的番茄幼苗,一个月后它们的高度的顺序可能是( )

A.③中最高,②中次之,①中最矮

B.①中最高,②中次之,③中最矮

C.①②中一样,③中最矮

D.①②③中都一样

【分析】无机盐对植物的生长有重要作用。氮肥能促使植物的茎叶旺盛生长,磷肥能使植物多开花多结果,钾肥则有利有机物向植物储存器官内转运。

【解答】解:植物的生长需要多种无机盐,无机盐必须溶解在水中植物才能吸收利用。植物需要量最大的无机盐是含氮、含磷、含钾的无机盐。

①蒸馏水没有无机盐,因此幼苗生长不良,长得最矮;②河水含有少量的无机盐,因此幼苗长得较高,③稻田中的浑水,含有大量的无机盐,因此幼苗长得最高。

故选:A。

【点评】解答此类题目的关键是熟记无机盐对植物的作用。

二、非选择题(5大题,共40分)

31.(11分)为了能够清晰观察到叶片表皮上的气孔,小花同学使用显微镜对叶片临时切片进行了观察。请回答实验过程中的有关问题:[]内填数字,横线上填名称。

(1)用图一所示显微镜观察时,在对光过程中应转动[ 3 ] 转换器 ,使 低倍物镜 对准通光孔。

(2)小花在进行观察时,转动粗准焦螺旋使镜筒下降,图二中的 图是正确操作方法;小花在视野中央看到一个“p”,实际在玻片上写的是 d 。

(3)小花发现视野中有一污点,转动目镜污点跟着移动,可判断污点在图一中的[ 1 ] 目镜 上,此时正确的处理方法是将它取下,用 擦镜纸 擦拭干净后,放回原处再继续观察。

(4)图三中①②表示目镜,③④表示物镜,⑤⑥表示物镜与载玻片之间的距离。若使物像放大倍数最大,应选择的目镜是 ② ,物镜是 ③ 。要使观察到的物象更加清晰,应调节图一中的 13 (填数字)。

(5)若视野从图四中的甲转为乙,下列操作的正确顺序是 BAC 。

A.转动转换器,换用高倍物镜

B.移动装片,将欲观察的对象移到视野中央

C.转动细准焦螺旋

(6)小花在显微镜下观察到了叶片表皮细胞后,兴奋地向同学描述,并把显微镜轻轻挪动给同组同学,但别人却看不清物像。你认为最可能的原因是 。

A.没有调节粗准焦螺旋

B.射入光线发生改变

C.显微镜的物象转换了

D.光圈的大小改变了

【分析】观图可知:图一中、1是目镜、2是镜筒、3是转换器、4是物镜、5是载物台、6是通光孔、7是遮光器、8是压片夹、9是反光镜、10是镜座、11是镜柱、12是镜臂、13是细准焦螺旋、14是粗准焦螺旋,解答即可。

【解答】解:(1)显微镜对光时,应转动[3]转换器使低倍物镜对准通光孔,并转动遮光器,使最大光圈对准通光。

(2)在转动粗准焦螺旋使镜筒下降时,眼睛一定要从侧面看着物镜,以免碰到玻片标本,故B正确;显微镜成倒立的像,“倒立”不是相反,是旋转180度后得到的像。即上下相反、左右相反。所以小花在视野中央看到一个“P”,实际在玻片上写的是“d”。

(3)用显微镜进行观察时,视野中出现了的污点,污点的位置只有三种可能,目镜、物镜或玻片标本,小花发现视野中有一污点,转动目镜污点跟着移动,可判断污物在图一中的[1]目镜上,此时正确的处理方法是:将它取下,用擦镜纸擦拭干净后,放回原处再继续观察。

(4)物镜越长,放大倍数越大;目镜越短,放大倍数越大;显微镜的放大倍数越大,选用的目镜和物镜放大倍数要越大,物镜与观察对象间的距离越短,所以若使物像放大倍数最大,应选择的目镜是②,物镜是③。要使观察到的物象更加清晰,应调节图一中的13细准焦螺旋。

(5)若视野从图四中的甲转为乙,故要先把观察对象移到视野中央,改用高倍镜,用细准焦螺旋调焦,还要调整视野亮度,故正确调节顺序:移动装片,将欲观察的物像移到视野中央→转动转换器,换上高倍物镜→转动细准焦螺旋。故操作的正确顺序是BAC。

(6)用显微镜观察标本之前,首先要对光,对光时,先转动转换器,让低倍物镜对准通光孔,左眼注视目镜,让较大的光圈对准通光孔,转动反光镜,使光线正好射到镜筒内,到达我们的眼睛,直到看清明亮的视野为止。对好光之后,就不能再移动显微镜,如果移动显微镜,摄入的光线就会发生改变,导致看不清物像。故选:B。

故答案为:

(1)3转换器;低倍物镜。

(2)B;d。

(3)1目镜;擦镜纸。

(4)②;③;13。

(5)BAC。

(6)B。

【点评】熟练掌握显微镜的操作使用方法是解题的关键。

32.(9分)为探究某些生态因素在生态系统中的作用,有人设计了如下实验:

①在四个大小、形状相同的玻璃瓶中加入等量的清水,另外向C,D瓶中加入等量的河泥;

②向B、C、D瓶中放入等量的水藻;

③向四个瓶中放入种类相同,大小和生理状况相近的小鱼各两条;

④把A、B、C瓶置于阳光下,D瓶放在黑暗环境中。

实验装置如图所示:

(1)瓶中金鱼生存时间最长的是 ;金鱼生存时间最短的是 D 。

(2)从生态系统的成分看,阳光、空气、水属于 非生物 成分。

(3)从在生态系统中的作用上看,生态瓶中的小鱼属于 消费者 ,水藻属于 生产者 。该生态系统中的水藻和小鱼是 吃与被吃(捕食) 的关系。

(4)比较A、B两个装置,B装置中小鱼生存的时间相对比较长,是因为B装置中的水藻能进行 光合作用 为小鱼的生存提供了 氧气 。

(5)瓶中所有生物生活所需要的能量最终来源于 光能 。

【分析】植物的正常生长需要无机盐(泥沙),绿色植物只有在光下才能进行光合作用制造有机物、释放氧气,动物的呼吸能释放二氧化碳。一个生态系统包括生物部分和非生物部分,生物部分包括生产者(绿色植物)消费者(动物)和分解者(微生物),非生物部分包括阳光、空气、水等。

【解答】解:(1)B中金鱼藻在光下能进行光合作用制造有机物释放氧气,供金鱼呼吸所用,金鱼呼吸产生的二氧化碳,为金鱼藻光合作用提供了原料,两者都生存的时间长。D中没有光金鱼藻不但不能进行光合作用释放氧气,而且呼吸和金鱼争夺氧气,两者生存的时间最短。

(2)(3)一个生态系统包括生物部分和非生物部分,生物部分包括生产者(绿色植物)消费者(动物)和分解者(微生物),非生物部分包括阳光、空气、水等。可见生态瓶中水藻属于生产者,小鱼属于消费者,腐生细菌和真菌属于分解者。生产者和消费者之间是吃与被吃的关系。

(4)A与B装置不同之处是A瓶中没有水藻,B装置中水藻,结果是A装置中的小鱼生存了3天,B装置中的小鱼生活了11天,而水藻的在光下可以进行光合作用释放氧气,从而增加水中氧气的含量,为小鱼的呼吸提供充足的氧气。

(5)这个生态瓶可以看作是一个生态系统,瓶中所有生物生活所需能量的根本来源是光能。

故答案为:(1)B;D。

(2)非生物。

(3)消费者;生产者;吃与被吃(捕食)。

(4)光合作用;氧气。

(5)光能。

【点评】解答此类题目的关键是理解对照试验的特点,光合作用的原料和意义。

33.(10分)某实验小组为了探究“绿叶在光下制造淀粉”的实验,设置了如下图所示的实验装置,并进行了下列实验操作,请分析后回答下列问题:

(1)请写出图中实验的正确操作顺序: ②⑥③⑤④① (只填序号)。

(2)把盆栽的天竺葵放在黑暗处一昼夜的目的是把天竺葵叶子中原有的 淀粉 消耗掉。

(3)将叶片的一部分用不透光的纸片遮盖起来的目的是为了设置 对照 实验。其中实验组是 遮光部位 (填“遮光部位”或“未遮光部位”)。

(4)图5中的酒精溶液颜色将由 无 色最终变为 绿 色。

(5)用清水漂洗脱色叶片后向叶片滴加碘液,是为了检验叶片中是否含有 淀粉 。滴加碘液片刻后,再用清水洗去碘液,预期叶片 遮光 部分不变色, 见光 部分将变为蓝色。

(6)做“绿叶在光下制造淀粉”的实验证明了 。

A.光合作用需要光才能进行,并释放氧气

B.光合作用的条件之一是光,产物有淀粉

C.光合作用的产物是淀粉和氧气

D.光合作用有光无光都可进行

【分析】(1)《绿叶在光下制造有机物》的实验步骤:暗处理→选叶遮光→光照→摘下叶片→酒精脱色→漂洗加碘→观察颜色。实验要点:光合作用需要光、光合作用制造淀粉、淀粉遇到碘液变蓝色,酒精溶解叶片中的叶绿素。

(2)对照实验:在探究某种条件对研究对象的影响时,对研究对象进行的除了该条件不同以外,其他条件都相同的实验。

(3)图中,②是暗处理、⑥是部分遮光、③摘下叶片、⑤是酒精脱色、④是漂洗加碘、①是观察显色。

【解答】解:(1)该实验的实验步骤是:暗处理→选叶遮光→光照→摘下叶片→酒精脱色→漂洗加碘→观察颜色;对照题干中的图示可知:正确的操作顺序是②是暗处理、⑥是部分遮光、③摘下叶片、⑤是酒精脱色、④是漂洗加碘、①是观察显色。

(2)暗处理的目的是将叶片内原有的淀粉运走耗尽,排除原有淀粉对实验的干扰,保证实验结果所检验到的淀粉是在实验过程中形成的。

(3)将叶片的一部分用不透光的纸片遮盖起来的目的是为了与叶片光照部分设置一组对照实验。这样设置后,该实验中的变量是光,其中实验组是遮光部位,见光的就是对照组。目的是看看叶片遮光部分和没有遮光部分是不是都能制造淀粉。

(4)酒精能溶解叶绿素,将叶片放入酒精中隔水加热,图5中的酒精溶液颜色将由无色变为绿色溶液,这表明是叶绿素溶于酒精。遮光部分缺乏光没有进行光合作用制造淀粉,因此滴加碘液后不变蓝;未遮光部分有光能进行光合作用制造了淀粉,因此滴加碘液后变蓝色。所以,预期叶片遮光部分不变色,见光部分将变为蓝色。

(5)淀粉有遇到碘液变蓝色的特性,可用来检验是否有淀粉的存在。遮光部分和未遮光部分唯一不同的变量是光照,遮光部分缺乏光没有进行光合作用制造淀粉,因此滴加碘液后不变蓝;未遮光部分有光能进行光合作用制造了淀粉,因此滴加碘液后变蓝色。

(6)未遮光部分变蓝色,这说明淀粉是光合作用的产物。由此可见:光合作用的条件是光,产物是淀粉。

故答案为:(1)②⑥③⑤④①。

(2)淀粉。

(3)对照;遮光部分。

(4)无;绿。

(5)淀粉;遮光;见光。

(6)B。

【点评】解答此类题目的关键是理解掌握绿叶在光下制造有机物的实验以及对照实验的特点。

34.(6分)市面上的口罩种类繁多,不同类型的口罩适用范围各不相同,过滤效率是检测口罩防护能力的重要指标。研究人员利用自动滤料测试仪对不同类型口罩进行检测,实验结果如图所示。请分析回答:

(1)该实验研究的问题是: 不同口罩种类的过滤效率相同吗? 。

(2)该实验的变量是 口罩种类 ;为减少实验误差,图中数据应是多次检测后所得数据的 平均 值。

(3)根据实验结果分析,不同类型口罩防护能力 不同 ,防护能力最强的是 N95 口罩。

(4)使用过的口罩上附着有大量灰尘、细菌等污物,应妥善处理。对于健康人使用过的口罩,正确的处理方法是 扔进专用垃圾桶 (填“重复使用”或“扔进专用垃圾桶”)。

【分析】(1)科学探究的一般过程:提出问题、作出假设、制定计划、实施计划、得出结论、表达和交流。

(2)对照实验:在探究某种条件对研究对象的影响时,对研究对象进行的除了该条件不同以外,其他条件都相同的实验。

【解答】解:(1)市面上的口罩种类繁多,不同类型的口罩适用范围各不相同,过滤效率是检测口罩防护能力的重要指标。研究人员利用自动滤料测试仪对不同类型口罩进行检测。通过本实验发现,该实验研究的问题是不同口罩种类的过滤效率相同吗?

(2)目前市面上的繁多,主要分为:一次性医用口罩、N95口罩、棉布口罩、KN90口罩、防尘口罩、活性炭口罩、纸口罩等。该实验的变量是口罩种类。一次实验存在一定的偶然性和误差,计算多次实验的平均值,可以减少实验误差,确保实验严密准确。所以,“为了减少实验误差”,图中数据应是多次检测后所得数据的平均值。

(3)根据实验结果分析,不同类型口罩防护能力不同,其中N95口罩防护能量最强,棉布口罩防护能量最差。

(4)废弃口罩的处理。丢弃的口罩可能携带大量微生物,如病毒、口腔细菌等,可能存在感染风险,不可随意丢弃。对于健康人使用过的口罩,正确的处理方法是扔进专用垃圾桶。

故答案为:(1)不同口罩种类的过滤效率相同吗?

(2)平均;

(3)N95;

(4)扔进专用垃圾桶。

【点评】此题考查了学生运用所学生物学知识解决生活实际问题以及利用坐标曲线获取信息的能力。

35.(4分)小明同学为探究溶液浓度大小对植物吸水或失水的影响,他选用新鲜的萝卜,切取大小粗细相等的两根萝卜条放在浓盐水和清水中进行观察。据图回答有关问题。

(1)1小时后,A、B两个萝卜条的长度缩短的是 A ,原因是 细胞失水 。

(2)当根细胞内溶液浓度 大于 (填大于或小于)土壤溶液浓度时,植物的根就吸水,当根细胞内溶液浓度 小于 (填大于或小于)土壤溶液浓度时,植物的根就会失水。

【分析】植物细胞吸水和失水的原理是:细胞外部溶液的浓度大于细胞内部浓度时失水,细胞外部溶液的浓度小于细胞内部浓度时吸水。

【解答】解:(1)由于浓盐水的浓度大于萝卜条细胞液的浓度,细胞将失水,A萝卜条皱缩变短;B萝卜条放在清水中,由于清水的浓度小于细胞液的浓度,造成细胞吸水,使萝卜条更硬挺。

(2)植物细胞吸水还是失水取决于细胞液浓度与周围环境溶液的浓度大小。二者的差越大吸水或失水的动力就越大。因此,当根细胞内溶液浓度大于土壤溶液浓度时,植物的根就从土壤溶液中吸水,当根细胞内溶液浓度小于土壤溶液浓度时,植物的根就会失水。

故答案为:(1)A;细胞失水

(2)大于;小于

【点评】理解植物细胞吸水和失水的原理是解题的关键。

同课章节目录