部编版七年级语文上册单元重难点练习 第六单元(word版含答案)

文档属性

| 名称 | 部编版七年级语文上册单元重难点练习 第六单元(word版含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 28.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-11-02 20:46:09 | ||

图片预览

文档简介

第六单元

一、单选题

1.下列各组词语中,加粗字的读音全都正确的一组是( )

A.更衣(gēng) 妥当(tuǒ) 报酬(chou) 忙忙碌碌(lù)

B.称职(chèng) 头衔(xián) 炫耀(xuàn) 御聘织师(pìn)

C.滑稽(jī) 狡猾(huá) 轻柔(róu) 装模作样(mú)

D.华盖(huá) 圈定(juàn) 女娲(wā) 佩戴勋章(xūn)

2.下列说法不正确的一项是( )

A.《皇帝的新装》的作者是丹麦的安徒生,他的代表作有《卖火柴的小女孩》《丑小鸭》等。

B.《天上的街市》的作者是诗人郭沫若,他的诗集有《繁星》《春水》等。

C.《女娲造人》中的女娲既是神,有非凡的能力,又有人的心理、情感。

D.《伊索寓言》主要记载了古希腊时期流传下来的故事,这些故事大多是动物故事。伊索是公元前6世纪的古希腊寓言家。

3.下列句子有语病的一项是( )

A.世界上有一些书是可以从小读到老的,安徒生的作品就具有这种独特魅力。

B.中国政府首批对外援助的新冠疫苗2月1日在努尔汗空军基地正式移交巴基斯坦。

C.现代寓言既注入了新时代的元素和特色,又秉承了古代寓言的义理,备受读者欢迎。

D.湖南桂阳县扶苍寺遗留的碑文中刻有女蜗补天的传说,为研究女蜗伏羲文化提供了重要依据。

4.下列句子组成语段,顺序排列正确的一项是( )

①“好书不厌百回读,熟读深思子自知”,这两句诗值得每个读书人悬为座右铭。

②与其读十部无关轻重的书,不如以读十部书的时间和精力去读一部真正值得读的书。

③少读如果彻底,必能养成深思熟虑的习惯,涵泳优游,以至于变化气质。

④读书并不在多,最重要的是选得精,读得彻底。

⑤读书原为自己受用,多读不能算是荣誉,少读也不能算是羞耻。

A.①②⑤③④ B.①②③⑤④ C.④②①⑤③ D.④②①③⑤

二、阅读理解与欣赏

5.阅读《西游记》中的一段文字,完成题目。

二魔拿入里面道:“哥哥,拿来了。”老魔道:“拿了谁 ”二魔道:“者行孙,是我装在葫芦里也。”老魔欢喜道:“贤弟,请坐。不要动,只等摇得响再揭帖儿。”行者听得道:“我这般一个身子,怎么便摇得响?只除化成稀汁,才摇得响是。等我撒泡溺①罢,他若摇得响时,一定揭帖起盖。我乘空走他娘罢!”又思道,“不好!不好!溺虽可响,只是污了这直裰。等他摇时,我但聚些唾津漱口,稀漓呼喇的,哄他揭开,老孙再走罢。”大圣作了准备,那怪贪酒不摇。大圣作个法,意思只是哄他来摇,忽然叫道:“天呀!孤拐②都化了!”那魔也不摇。大圣又叫道:“娘啊!连腰截骨都化了!”老魔道:“化至腰时,都化尽矣,揭起帖儿看看。”

【注】①溺(niào):后来作“尿”。②孤拐:这里是指脚踝骨。

(1)联系相关情节,写出孙悟空是怎样从紫金葫芦里出来的。

(2)孙悟空的形象具有神性、人性、猴性,请结合选文或上下文相关情节,分析其人性方面的特点。(说出一点即可)

6.阅读下面两首唐诗,完成下题。

【甲】夜雨寄北

李商隐

君问归期未有期,巴山夜雨涨秋池。

何当共剪西窗烛,却话巴山夜雨时。

【乙】寄扬州韩绰判官①

杜牧

青山隐隐水迢迢,秋尽江南草未凋。

二十四桥②明月夜,玉人③何处教吹箫?

【注】 ①判官:观察使、节度使的属官。②二十四桥:一说为二十四座桥,桥因古二十四美人吹箫于此,故名。③玉人:貌美之人。这里是杜牧对韩绰的戏称。

(1)下面对这两首诗理解不正确的一项是( )

A.《夜雨寄北》是李商隐身居异乡巴蜀,写给远在长安妻子的一首抒情七言绝句,此诗构思新巧,言浅意深。

B.《寄扬州韩绰判官》一诗,从“青山隐隐水迢迢,秋尽江南草未凋”两句中可以看出此诗描写的是深秋时节的景色,可以入画,给人遐想。

C.《寄扬州韩绰判官》诗中“隐隐”和“迢迢”这一对叠字,不但画出了山清水秀、绰约多姿的江南风貌,而且隐约暗示着诗人与友人之间山遥水长的空间距离。

D.“何当共剪西窗烛,却话巴山夜雨时”为写实之景,描写出回家团聚时剪烛西窗、共话今宵的情景。

(2)《寄扬州韩绰判官》表达了诗人怎样的思想感情?

7.阅读下面的文言文,完成下题。

【甲】穿井得一人

宋之丁氏,家无井而出溉汲,常一人居外。及其家穿井,告人曰:“吾穿井得一人。”有闻而传之者:“丁氏穿井得一人。”国人道之,闻之于宋君。宋君令人问之于丁氏,丁氏对曰:“得一人之使,非得一人于井中也。”求闻之若此,不若无闻也。

【乙】郑人逃暑①

郑人有逃暑于孤林②之下者,日流影移,而徙衽③以从阴。及至暮,反席于树下。及月流影移,复徙衽以从阴,而患露之濡④于身。其阴逾去,而其身逾湿,是巧于用昼而拙于用夕矣。

【注】 ①逃暑:避暑,乘凉。②孤林:独立的一棵树。③衽:卧席。④濡:沾湿。

1.解释下列句中加粗的词。

(1)家无井而出溉汲 溉:______________

(2)闻之于宋君 闻:______________

(3)而徙衽以从阴 徙:______________

2.下列句子的朗读节奏划分正确的一项是( )

A.宋君令/人问之于丁氏

B.复/徙衽/以从阴

C.其一犬/坐于前(《狼》)

D.静以/修身,俭以/养德(《诫子书》)

3.把下列句子翻译成现代汉语。

(1)丁氏对曰:“得一人之使,非得一人于井中也。”

译文:____________________________________

(2)其阴逾去,而其身逾湿。

译文:____________________________________

4.你从【甲】【乙】两则寓言中各获得了怎样的启示?

8.阅读下面文章,完成下题。

一条鱼的故事

杨晓升

①母亲喜欢鱼,尤其爱吃鱼。

②我小的时候,当乡村教师的父母用他们每月总共九十七元钱的工资养活我们全家六口:姐、我、两个弟弟和父亲母亲自己。让人揪心的是,母亲长期患有胃病。母亲胃疼的时候,愁眉苦脸,双手捂腹在床上“唉唉”一躺半天,令全家人坐立不安。父亲心疼,用小铝锅为母亲熬稀粥,还挤出钱每周去圩上为母亲买回三五两猪肉,加水及佐料炖烂,供母亲一人慢慢享用。如此奢侈的菜肴,令我们姐弟几个直流口水。母亲吃着,却微皱着眉,还时常趁父亲不在时把肉分给我们,令我们姐弟四人既兴奋又纳闷。后来我们才发现,母亲最想吃、最喜欢吃的东西,其实是鱼!

③在南方乡村,鱼比猪肉便宜。父亲于是每周抠出钱来为母亲买鱼。只要有鱼,母亲便总是吃得津津有味,全家人于是乐了,禁不住逗她:“妈,您怎么就那么爱吃鱼呀?”此时,母亲就讪讪地笑:“我是属猫的,哪能不喜欢鱼?”

④那年盛夏,有一天我和二弟跟乡村小伙伴在池塘里游泳戏水。忽然一条大鱼受惊,在我跟前“呼”地高高跃出水面,蹦到岸上。我一喜,不由分说上岸奋力将鱼捉住。这是条鳙鱼(北方人称胖头鱼),足有两斤重。二弟和别的小伙伴纷纷围过来,个个羡慕至极。我好不得意!我像拎着奖品般连蹦带跳直奔家里,冲母亲报功。母亲见状,脸煞白煞白,冲我和二弟嚷:“……你俩不懂事哇,怎能去偷公家的鱼?”我和二弟使劲争辩:“这鱼不是偷的,是它自个儿跳上岸的呀!”母亲大怒:“那也是公家的!”母亲强令我们将鱼送回池塘放生。我不敢继续争辩,不情愿地拎着鱼往池塘走,二弟也怏怏地在我身后跟着。

⑤刚出家门,一个同龄的伙伴就堵住我,压低声音道:“喂,干吗把鱼放生,多傻呀!拿到我家去,今夜玩耍完子,在我家煮鱼粥,如何?”他眼神热切,我和二弟怦然心动。我眉一扬,大声嚷:“就这么办!”说着,慷慨地将硕大的鳙鱼递给他。我的心也如过节般充满兴奋。我想,自己和二弟一个月都难得打次牙祭,把送到嘴边的鱼放回池塘,未免太亏了!

⑧这天晩上,我和二弟晩饭后便溜岀家门,在月色溶溶的乡村之夜嬉戏玩耍,但内心却总记着那条鱼。于是,我们玩了个把小时,便直奔那个小伙伴的家。他的父亲和大哥已经煮好了鱼粥,于是,我、二弟和另几个小伙伴美滋滋地饱餐了一顿鱼粥。吃罢,我们却不由得提心吊胆。幸好事后一切都相安无事,母亲也一直蒙在鼓里。

⑦直至我读完大学被分配到北京工作,有次回家探亲,全家人在一块说笑时我又想起当年那条鱼,我和二弟都公开了那条鱼的真正去向。母亲听罢,皱着眉瞪着我和二弟,嗔怪道:“好哇,你们兄弟俩原来合伙糊弄我啊?!”

⑧我和二弟直乐。一会儿,二弟笑嘻嘻地问母亲:“妈,要是再有鱼跳上岸,又让我们逮着拎回家来,您还让不让我们送回去放生?”不料母亲瞪一眼二弟:“那还用说?不是你劳动或花钱换回来的东西,啥时候都不能要!”

⑨这次,我和二弟没再笑,望着生养我们的老母亲,久久说不出话来……

(选自2021年1月4日《人民日报》)

1.下列对文章的理解,不正确的一项是( )

A.本文没有华丽的辞藻,也没有惊天动地的故事,打动人心的是对细节生动细腻的描绘。

B.母亲不爱吃猪肉,最喜欢吃鱼,是因为那时候猪肉在南方乡村比鱼贵,母亲不想加重父亲的负担。

C.本文以“一条鱼”为载体,通过讲故事,以小见大,表达了作者的思想感情,含蓄隽永。

D.本文人物形象极为鲜明,语言、行动描写准确、生动,使读者如见其人,如闻其声。

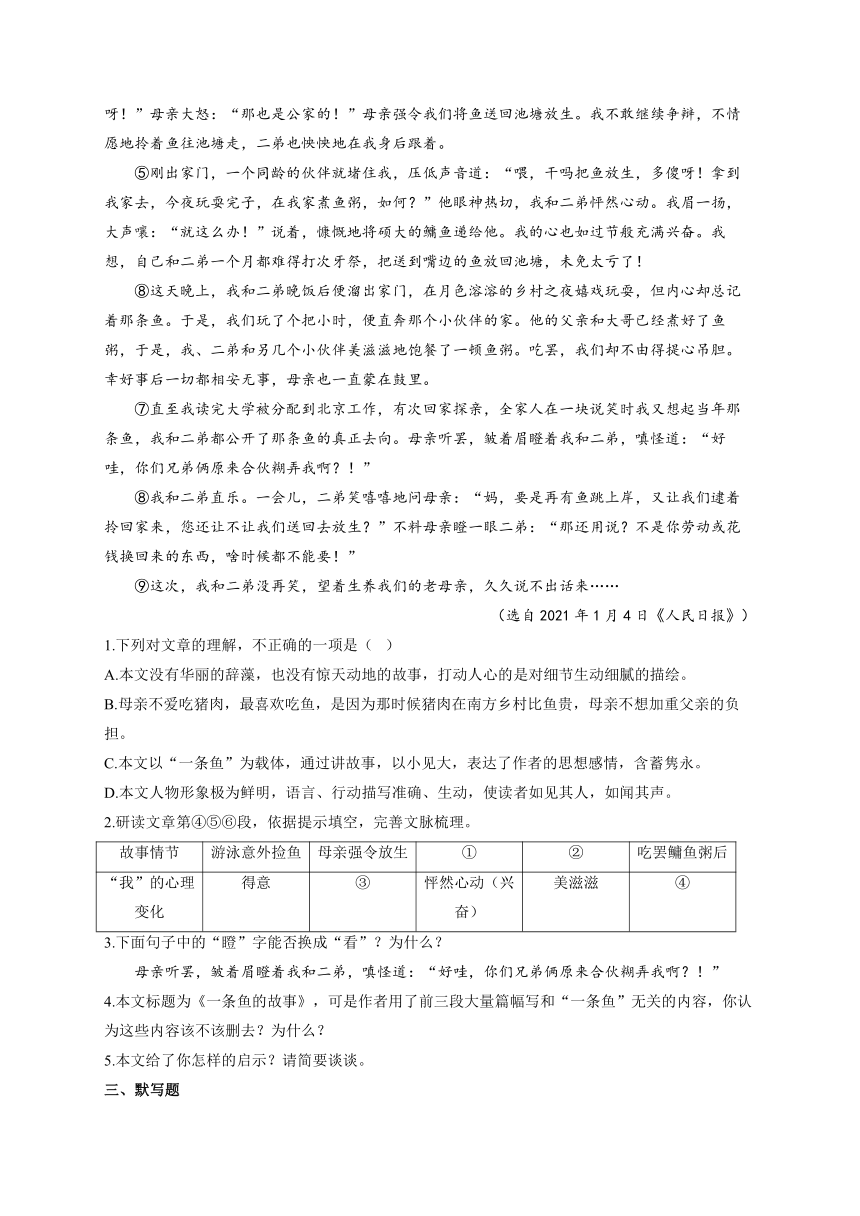

2.研读文章第④⑤⑥段,依据提示填空,完善文脉梳理。

故事情节 游泳意外捡鱼 母亲强令放生 ① ② 吃罢鳙鱼粥后

“我”的心理变化 得意 ③ 怦然心动(兴奋) 美滋滋 ④

3.下面句子中的“瞪”字能否换成“看”?为什么?

母亲听罢,皱着眉瞪着我和二弟,嗔怪道:“好哇,你们兄弟俩原来合伙糊弄我啊?!”

4.本文标题为《一条鱼的故事》,可是作者用了前三段大量篇幅写和“一条鱼”无关的内容,你认为这些内容该不该删去?为什么?

5.本文给了你怎样的启示?请简要谈谈。

三、默写题

9.补写出下列句子中的空缺部分。

(1)何当共剪西窗烛,____________________。(李商隐《夜雨寄北》)

(2)___________________,便引诗情到碧霄。(刘禹锡《秋词》)

(3)峨眉山月半轮秋,___________________。(李白《峨眉山月歌》)

(4)___________________,定能够骑着牛儿来往。(郭沫若《天上的街市》)

(5)《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》中李白借“明月”寄托他对远方朋友牵挂的诗句是“___________________,___________________”。

(6)谭嗣同在《潼关》中表现渴望勇往直前、追求个性解放的句子是“___________________,___________________”。

(7)诸葛亮的《诫子书》中,写出要珍惜时间的句子是“___________________,___________________”。

四、写作题

10.请你用上“伙伴”“困境”“成长”这三个词语,以“在幽深的峡谷里”为开头,发挥想象,写一个故事。题目自拟。

要求:①600字左右;②不要出现所在学校的校名或师生姓名。

参考答案

1.答案:A

解析:B“称”应读chèn;C“模”应读mó;D“圈”应读quān。

2.答案:B

解析:郭沫若的诗集是《女神》《星空》。《繁星》《春水》是冰心的诗集。

3.答案:C

解析:语序不当,应将“注入了新时代的元素和特色”与“秉承了古代寓言的义理”对调位置。

4.答案:C

解析:通读句段可以发现,④句首先明确指出读书要“选得精”“读得彻底”,故此置于首位。②句紧跟上句,从反面论述读书需要“精选”。①句从“熟读深思”角度,阐述读书需要“读得彻底”。⑤句进一步论述读书的意义和方法,③句紧跟⑤句后面,阐述“少读”和“精读”的意义。故选C。

5.答案:(1)孙悟空拔了一根毫毛变作半截身子,留在葫芦底,真身却变作虫,钉在那葫芦口边,趁二魔揭起帖儿看时飞了出去。

(2)①孙悟空拥有人的聪明才智,选文中写他连说“天呀!孤拐都化了!”“娘啊!连腰截骨都化了!”哄骗二魔开葫芦。②孙悟空具有人爱干净的特点。他本想撒尿使葫芦摇得响来哄骗二魔揭帖儿,但因为怕弄脏衣服而没做。③孙悟空虽然聪明但也有粗心大意的一面,他明知喊了名字要是答应,就会被收进葫芦,但仍然心存侥幸,以为不是真名就没事,结果被装进去了。

解析:(1)本题考查对名著内容的把握。解答本题,学生需要对名著内容有一定了解,不难得出答案。

(2)本题考查对名著人物形象的把握。本题要求结合相关情节,分析孙悟空人性方面的特点。“人性”,即人所具有的特点和属性。答题时,要明确孙悟空身上所具有的人的特点,然后结合相关情节进行分析。

6.答案:(1)D

(2)这首诗表达了诗人对江南青山绿水的眷恋,对远在热闹繁华之乡的故人的怀念之情。

解析:(1)“何当共剪西窗烛,却话巴山夜雨时”为虚写之景。

(2)在理解诗歌内容的基础上体会诗人的情感。诗的头两句写景。第一句从大处落笔,化出远景,扬州一带远处青翠的山峦,隐隐约约;江水东流,悠长遥远。第二句想象江南虽已深秋,但草木尚未完全凋落,风光依旧旑旎秀媚。三、四句的意思是:二十四桥明月映照幽幽清夜,老友你在何处,听取美人吹箫?明月照在扬州名胜二十四桥上,如诗如画、如梦如幻,深深的惆怅情思,引人遐想。这样的月色、这样的夜色,多么浪漫而令人眷念啊!诗人对江南青山绿水的眷念和对置身于此秀媚之乡的老友的怀念之情溢于言表。

7.答案:1.(1)浇灌、灌溉

(2)使听到

(3)移动

2.B

3.(1)丁氏回答说:“(这样)得到一个人使唤,不是从井中挖到一个人。”

(2)那树影越移越远了,他的身上也越来越湿了。

4.【甲】文告诉我们:不要轻信传言。【乙】文告诉我们:外界条件是不断变化的,我们一定要认识并适应这种变化,不能墨守成规。

解析:1.“闻”在这里是使动用法。

2.A.宋君/令人问之于丁氏。C.其一/犬坐于前。D.静/以修身,俭/以养德。

3.翻译时,需要将关键词落实到位,如“对”“使”“逾”“去”。

【参考译文】

【乙】郑国有个人在一棵独立的树下乘凉,太阳在空中移动,树的影子也在地上移动,他也移动自己的卧席随着树影走。到了黄昏,他又把卧席放到大树底下。等到月亮在空中移动,树影也在地上移动,他又移动卧席随着树影走,因而受到了露水沾湿身子的伤害。那树影越移越远了,他的身上也越来越湿了。这个人白天乘凉的方法很巧妙,但晩上用同样的方法乘凉就相当笨拙了。

4.在理解文意的基础上,挖掘两则寓言的寓意。【甲】文:由“得一人之使”到“得一人于井中”,这是轻信传言的结果。【乙】文:郑人“巧于用昼而拙于用夕”,不能适应外界的变化,墨守成规。据此作答。

8.答案:1.B

2.①伙伴建议偷煮 ②伙伴家夜晚偷吃 ③不情愿(怏怏) ④提心吊胆

3.不能。“瞪”是睁大眼睛盯着看之意,生动地写出了妈妈得知“我们”兄弟俩没有将鱼放生而是偷吃了后的生气、愤怒或嗔怪的神情,比“看”的感情表达得更深、更强烈,更有感染力。而“看”是很一般性的叙述,感情变化不大,感情平静,刻画不出妈妈生气、愤怒或嗔怪的神情,所以两个词不能互换。

4.不能删,这是对比衬托的写法,文章前三段具体写了母亲喜欢鱼,尤其是爱吃鱼;接下来具体写了“我”游泳时意外捡到一条鱼很得意,母亲却强“我”放生,多年后,得知“我们”偷偷煮鱼粥吃了后,嗔怪“我们”。前面的喜爱与后面的“强令”放生形成了鲜明的对比,更衬托出了母亲的坚守原则(道德)、坚持凭自己的劳动和能力获取,反对不劳而获的优秀品质,前面“喜爱”写得越具体生动,就越能体现出后面强令放生的可贵,这样写可以使得母亲的人物形象更加立体、丰满。同时,这样安排,使得故事波澜起伏、跌岩曲折、引人入胜。(意思对即可)

5.我们要靠自己的双手、自己的劳动或能力去获取,不要想着占小便宜,不劳而获。只有自己真正付出,才会有香甜的果实。我们还要坚守道德底线,要自觉抵制生活中的各种诱惑。

解析:1.从第①段中“母亲喜欢鱼,尤其爱吃鱼”、第②段“却微皱着眉”、第③段“只要有鱼,母亲便总是吃得津津有味”等语句来看,母亲确实最喜欢吃鱼。

9.答案:(1)却话巴山夜雨时

(2)晴空一鹤排云上

(3)影入平羌江水流

(4)那隔着河的牛郎织女

(5)我寄愁心与明月 随君直到夜郎西

(6)河流大野犹嫌束 山入潼关不解平

(7)年与时驰 意与日去

10.答案:例文:

我在,你在,北京城在

在幽深的峡谷里,你发现了我,将我从泥土中挖出来。是你,让我这块无人问津的石头第一次看到了天之高。你抚摸着我,我第一次品尝到被触摸的感觉以及人体的温度。我第一次见到了人,我把你当作我的第一个伙伴。

但不久,我们就遭遇了困境。你和同伴奋力把我从峡谷中拉出,把我放在一块架在四个轮子上的木板上,准备用绳子拉我下山。“呼”的一下,我猝不及防滚下山去。不幸的是,我没有控制好自己的速度,砸到了你的同伴身上。看到鲜红的血在我身边流淌,我不知所措。你过来抚摸我,我感到一种温暖的湿湿的东西滴在我身上,我知道,那是你的泪。你沉默许久,望了望远方,终于对我说——可惜我不会说话,或许你只是在自言自语:“不能放弃。”你看着我说,“我无论如何也要把你运到北京城。”你又说了很多话。我知道了,你是一个石匠。

我们终于到了北京城。你把我放到桌上,开始对我精雕细刻。我第一次感到了疼。我不知道你为什么要对我——一块石头这么用心,还让我如此受苦。可你坚持不懈,失去同伴帮助的你夜以继日地打造我。终于,几个月后,你看着我欣慰地笑了,因为我变成了一块精美的汉白玉雕刻——我感觉自己更通透、更清爽了,我之前所受的苦是值得的。

之后你把我放进了北京城最好的皇家园林中,人们都惊讶地看着我,不停地赞美我。而你在一边,露出了灿烂的笑容。可不久,你就离开了我,离开了这座园林。临别时你眼含泪花,再次抚摸着我说:“你可要给咱们北京城争气啊,不要辜负了我这么长时间的努力啊,可要好好在这儿待着!”

后来,这座皇家园林被外国强盗洗劫了,我被他们打碎了。这里一片狼藉,北京城也似乎陷入了巨大的危机中。你来这里看我,你静静地把我一块块拼好,拥抱着我,默默抽泣。我十分难过,我知道你也为北京城的遭遇感到痛心。我真的不想让你难过,我下决心坚守在这里。

日积月累,我除了身体外形上的成长,心灵也得到了成长。虽然这座皇家园林已变得荒芜,但我还在坚守,我相信,经过苦难的日子,北京城还会延续它的辉煌与壮美。我知道,只要我在,你就在,北京城的辉煌就在!

解析:写作指导:题目以“在幽深的峡谷里”作为开头,给我们设置了故事发生的具体情境,而提供“伙伴”“困境”“成长”这三个词语其实是以主题词的方式,为我们展开想象、个性化写作提供角度的提示和一定限制,即由这三个必须出现的词语,可以推断出作文的相关内容以及主题,如可写团队合作、在困境中坚守、自我心灵的成长等。写作时可以选择自己成长过程中经历的事件作为素材,结合“幽深的峡谷”这个情境,进行丰富的想象,合理布局,科学安排故事情节,讲好故事,展示出自己的思考。

一、单选题

1.下列各组词语中,加粗字的读音全都正确的一组是( )

A.更衣(gēng) 妥当(tuǒ) 报酬(chou) 忙忙碌碌(lù)

B.称职(chèng) 头衔(xián) 炫耀(xuàn) 御聘织师(pìn)

C.滑稽(jī) 狡猾(huá) 轻柔(róu) 装模作样(mú)

D.华盖(huá) 圈定(juàn) 女娲(wā) 佩戴勋章(xūn)

2.下列说法不正确的一项是( )

A.《皇帝的新装》的作者是丹麦的安徒生,他的代表作有《卖火柴的小女孩》《丑小鸭》等。

B.《天上的街市》的作者是诗人郭沫若,他的诗集有《繁星》《春水》等。

C.《女娲造人》中的女娲既是神,有非凡的能力,又有人的心理、情感。

D.《伊索寓言》主要记载了古希腊时期流传下来的故事,这些故事大多是动物故事。伊索是公元前6世纪的古希腊寓言家。

3.下列句子有语病的一项是( )

A.世界上有一些书是可以从小读到老的,安徒生的作品就具有这种独特魅力。

B.中国政府首批对外援助的新冠疫苗2月1日在努尔汗空军基地正式移交巴基斯坦。

C.现代寓言既注入了新时代的元素和特色,又秉承了古代寓言的义理,备受读者欢迎。

D.湖南桂阳县扶苍寺遗留的碑文中刻有女蜗补天的传说,为研究女蜗伏羲文化提供了重要依据。

4.下列句子组成语段,顺序排列正确的一项是( )

①“好书不厌百回读,熟读深思子自知”,这两句诗值得每个读书人悬为座右铭。

②与其读十部无关轻重的书,不如以读十部书的时间和精力去读一部真正值得读的书。

③少读如果彻底,必能养成深思熟虑的习惯,涵泳优游,以至于变化气质。

④读书并不在多,最重要的是选得精,读得彻底。

⑤读书原为自己受用,多读不能算是荣誉,少读也不能算是羞耻。

A.①②⑤③④ B.①②③⑤④ C.④②①⑤③ D.④②①③⑤

二、阅读理解与欣赏

5.阅读《西游记》中的一段文字,完成题目。

二魔拿入里面道:“哥哥,拿来了。”老魔道:“拿了谁 ”二魔道:“者行孙,是我装在葫芦里也。”老魔欢喜道:“贤弟,请坐。不要动,只等摇得响再揭帖儿。”行者听得道:“我这般一个身子,怎么便摇得响?只除化成稀汁,才摇得响是。等我撒泡溺①罢,他若摇得响时,一定揭帖起盖。我乘空走他娘罢!”又思道,“不好!不好!溺虽可响,只是污了这直裰。等他摇时,我但聚些唾津漱口,稀漓呼喇的,哄他揭开,老孙再走罢。”大圣作了准备,那怪贪酒不摇。大圣作个法,意思只是哄他来摇,忽然叫道:“天呀!孤拐②都化了!”那魔也不摇。大圣又叫道:“娘啊!连腰截骨都化了!”老魔道:“化至腰时,都化尽矣,揭起帖儿看看。”

【注】①溺(niào):后来作“尿”。②孤拐:这里是指脚踝骨。

(1)联系相关情节,写出孙悟空是怎样从紫金葫芦里出来的。

(2)孙悟空的形象具有神性、人性、猴性,请结合选文或上下文相关情节,分析其人性方面的特点。(说出一点即可)

6.阅读下面两首唐诗,完成下题。

【甲】夜雨寄北

李商隐

君问归期未有期,巴山夜雨涨秋池。

何当共剪西窗烛,却话巴山夜雨时。

【乙】寄扬州韩绰判官①

杜牧

青山隐隐水迢迢,秋尽江南草未凋。

二十四桥②明月夜,玉人③何处教吹箫?

【注】 ①判官:观察使、节度使的属官。②二十四桥:一说为二十四座桥,桥因古二十四美人吹箫于此,故名。③玉人:貌美之人。这里是杜牧对韩绰的戏称。

(1)下面对这两首诗理解不正确的一项是( )

A.《夜雨寄北》是李商隐身居异乡巴蜀,写给远在长安妻子的一首抒情七言绝句,此诗构思新巧,言浅意深。

B.《寄扬州韩绰判官》一诗,从“青山隐隐水迢迢,秋尽江南草未凋”两句中可以看出此诗描写的是深秋时节的景色,可以入画,给人遐想。

C.《寄扬州韩绰判官》诗中“隐隐”和“迢迢”这一对叠字,不但画出了山清水秀、绰约多姿的江南风貌,而且隐约暗示着诗人与友人之间山遥水长的空间距离。

D.“何当共剪西窗烛,却话巴山夜雨时”为写实之景,描写出回家团聚时剪烛西窗、共话今宵的情景。

(2)《寄扬州韩绰判官》表达了诗人怎样的思想感情?

7.阅读下面的文言文,完成下题。

【甲】穿井得一人

宋之丁氏,家无井而出溉汲,常一人居外。及其家穿井,告人曰:“吾穿井得一人。”有闻而传之者:“丁氏穿井得一人。”国人道之,闻之于宋君。宋君令人问之于丁氏,丁氏对曰:“得一人之使,非得一人于井中也。”求闻之若此,不若无闻也。

【乙】郑人逃暑①

郑人有逃暑于孤林②之下者,日流影移,而徙衽③以从阴。及至暮,反席于树下。及月流影移,复徙衽以从阴,而患露之濡④于身。其阴逾去,而其身逾湿,是巧于用昼而拙于用夕矣。

【注】 ①逃暑:避暑,乘凉。②孤林:独立的一棵树。③衽:卧席。④濡:沾湿。

1.解释下列句中加粗的词。

(1)家无井而出溉汲 溉:______________

(2)闻之于宋君 闻:______________

(3)而徙衽以从阴 徙:______________

2.下列句子的朗读节奏划分正确的一项是( )

A.宋君令/人问之于丁氏

B.复/徙衽/以从阴

C.其一犬/坐于前(《狼》)

D.静以/修身,俭以/养德(《诫子书》)

3.把下列句子翻译成现代汉语。

(1)丁氏对曰:“得一人之使,非得一人于井中也。”

译文:____________________________________

(2)其阴逾去,而其身逾湿。

译文:____________________________________

4.你从【甲】【乙】两则寓言中各获得了怎样的启示?

8.阅读下面文章,完成下题。

一条鱼的故事

杨晓升

①母亲喜欢鱼,尤其爱吃鱼。

②我小的时候,当乡村教师的父母用他们每月总共九十七元钱的工资养活我们全家六口:姐、我、两个弟弟和父亲母亲自己。让人揪心的是,母亲长期患有胃病。母亲胃疼的时候,愁眉苦脸,双手捂腹在床上“唉唉”一躺半天,令全家人坐立不安。父亲心疼,用小铝锅为母亲熬稀粥,还挤出钱每周去圩上为母亲买回三五两猪肉,加水及佐料炖烂,供母亲一人慢慢享用。如此奢侈的菜肴,令我们姐弟几个直流口水。母亲吃着,却微皱着眉,还时常趁父亲不在时把肉分给我们,令我们姐弟四人既兴奋又纳闷。后来我们才发现,母亲最想吃、最喜欢吃的东西,其实是鱼!

③在南方乡村,鱼比猪肉便宜。父亲于是每周抠出钱来为母亲买鱼。只要有鱼,母亲便总是吃得津津有味,全家人于是乐了,禁不住逗她:“妈,您怎么就那么爱吃鱼呀?”此时,母亲就讪讪地笑:“我是属猫的,哪能不喜欢鱼?”

④那年盛夏,有一天我和二弟跟乡村小伙伴在池塘里游泳戏水。忽然一条大鱼受惊,在我跟前“呼”地高高跃出水面,蹦到岸上。我一喜,不由分说上岸奋力将鱼捉住。这是条鳙鱼(北方人称胖头鱼),足有两斤重。二弟和别的小伙伴纷纷围过来,个个羡慕至极。我好不得意!我像拎着奖品般连蹦带跳直奔家里,冲母亲报功。母亲见状,脸煞白煞白,冲我和二弟嚷:“……你俩不懂事哇,怎能去偷公家的鱼?”我和二弟使劲争辩:“这鱼不是偷的,是它自个儿跳上岸的呀!”母亲大怒:“那也是公家的!”母亲强令我们将鱼送回池塘放生。我不敢继续争辩,不情愿地拎着鱼往池塘走,二弟也怏怏地在我身后跟着。

⑤刚出家门,一个同龄的伙伴就堵住我,压低声音道:“喂,干吗把鱼放生,多傻呀!拿到我家去,今夜玩耍完子,在我家煮鱼粥,如何?”他眼神热切,我和二弟怦然心动。我眉一扬,大声嚷:“就这么办!”说着,慷慨地将硕大的鳙鱼递给他。我的心也如过节般充满兴奋。我想,自己和二弟一个月都难得打次牙祭,把送到嘴边的鱼放回池塘,未免太亏了!

⑧这天晩上,我和二弟晩饭后便溜岀家门,在月色溶溶的乡村之夜嬉戏玩耍,但内心却总记着那条鱼。于是,我们玩了个把小时,便直奔那个小伙伴的家。他的父亲和大哥已经煮好了鱼粥,于是,我、二弟和另几个小伙伴美滋滋地饱餐了一顿鱼粥。吃罢,我们却不由得提心吊胆。幸好事后一切都相安无事,母亲也一直蒙在鼓里。

⑦直至我读完大学被分配到北京工作,有次回家探亲,全家人在一块说笑时我又想起当年那条鱼,我和二弟都公开了那条鱼的真正去向。母亲听罢,皱着眉瞪着我和二弟,嗔怪道:“好哇,你们兄弟俩原来合伙糊弄我啊?!”

⑧我和二弟直乐。一会儿,二弟笑嘻嘻地问母亲:“妈,要是再有鱼跳上岸,又让我们逮着拎回家来,您还让不让我们送回去放生?”不料母亲瞪一眼二弟:“那还用说?不是你劳动或花钱换回来的东西,啥时候都不能要!”

⑨这次,我和二弟没再笑,望着生养我们的老母亲,久久说不出话来……

(选自2021年1月4日《人民日报》)

1.下列对文章的理解,不正确的一项是( )

A.本文没有华丽的辞藻,也没有惊天动地的故事,打动人心的是对细节生动细腻的描绘。

B.母亲不爱吃猪肉,最喜欢吃鱼,是因为那时候猪肉在南方乡村比鱼贵,母亲不想加重父亲的负担。

C.本文以“一条鱼”为载体,通过讲故事,以小见大,表达了作者的思想感情,含蓄隽永。

D.本文人物形象极为鲜明,语言、行动描写准确、生动,使读者如见其人,如闻其声。

2.研读文章第④⑤⑥段,依据提示填空,完善文脉梳理。

故事情节 游泳意外捡鱼 母亲强令放生 ① ② 吃罢鳙鱼粥后

“我”的心理变化 得意 ③ 怦然心动(兴奋) 美滋滋 ④

3.下面句子中的“瞪”字能否换成“看”?为什么?

母亲听罢,皱着眉瞪着我和二弟,嗔怪道:“好哇,你们兄弟俩原来合伙糊弄我啊?!”

4.本文标题为《一条鱼的故事》,可是作者用了前三段大量篇幅写和“一条鱼”无关的内容,你认为这些内容该不该删去?为什么?

5.本文给了你怎样的启示?请简要谈谈。

三、默写题

9.补写出下列句子中的空缺部分。

(1)何当共剪西窗烛,____________________。(李商隐《夜雨寄北》)

(2)___________________,便引诗情到碧霄。(刘禹锡《秋词》)

(3)峨眉山月半轮秋,___________________。(李白《峨眉山月歌》)

(4)___________________,定能够骑着牛儿来往。(郭沫若《天上的街市》)

(5)《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》中李白借“明月”寄托他对远方朋友牵挂的诗句是“___________________,___________________”。

(6)谭嗣同在《潼关》中表现渴望勇往直前、追求个性解放的句子是“___________________,___________________”。

(7)诸葛亮的《诫子书》中,写出要珍惜时间的句子是“___________________,___________________”。

四、写作题

10.请你用上“伙伴”“困境”“成长”这三个词语,以“在幽深的峡谷里”为开头,发挥想象,写一个故事。题目自拟。

要求:①600字左右;②不要出现所在学校的校名或师生姓名。

参考答案

1.答案:A

解析:B“称”应读chèn;C“模”应读mó;D“圈”应读quān。

2.答案:B

解析:郭沫若的诗集是《女神》《星空》。《繁星》《春水》是冰心的诗集。

3.答案:C

解析:语序不当,应将“注入了新时代的元素和特色”与“秉承了古代寓言的义理”对调位置。

4.答案:C

解析:通读句段可以发现,④句首先明确指出读书要“选得精”“读得彻底”,故此置于首位。②句紧跟上句,从反面论述读书需要“精选”。①句从“熟读深思”角度,阐述读书需要“读得彻底”。⑤句进一步论述读书的意义和方法,③句紧跟⑤句后面,阐述“少读”和“精读”的意义。故选C。

5.答案:(1)孙悟空拔了一根毫毛变作半截身子,留在葫芦底,真身却变作虫,钉在那葫芦口边,趁二魔揭起帖儿看时飞了出去。

(2)①孙悟空拥有人的聪明才智,选文中写他连说“天呀!孤拐都化了!”“娘啊!连腰截骨都化了!”哄骗二魔开葫芦。②孙悟空具有人爱干净的特点。他本想撒尿使葫芦摇得响来哄骗二魔揭帖儿,但因为怕弄脏衣服而没做。③孙悟空虽然聪明但也有粗心大意的一面,他明知喊了名字要是答应,就会被收进葫芦,但仍然心存侥幸,以为不是真名就没事,结果被装进去了。

解析:(1)本题考查对名著内容的把握。解答本题,学生需要对名著内容有一定了解,不难得出答案。

(2)本题考查对名著人物形象的把握。本题要求结合相关情节,分析孙悟空人性方面的特点。“人性”,即人所具有的特点和属性。答题时,要明确孙悟空身上所具有的人的特点,然后结合相关情节进行分析。

6.答案:(1)D

(2)这首诗表达了诗人对江南青山绿水的眷恋,对远在热闹繁华之乡的故人的怀念之情。

解析:(1)“何当共剪西窗烛,却话巴山夜雨时”为虚写之景。

(2)在理解诗歌内容的基础上体会诗人的情感。诗的头两句写景。第一句从大处落笔,化出远景,扬州一带远处青翠的山峦,隐隐约约;江水东流,悠长遥远。第二句想象江南虽已深秋,但草木尚未完全凋落,风光依旧旑旎秀媚。三、四句的意思是:二十四桥明月映照幽幽清夜,老友你在何处,听取美人吹箫?明月照在扬州名胜二十四桥上,如诗如画、如梦如幻,深深的惆怅情思,引人遐想。这样的月色、这样的夜色,多么浪漫而令人眷念啊!诗人对江南青山绿水的眷念和对置身于此秀媚之乡的老友的怀念之情溢于言表。

7.答案:1.(1)浇灌、灌溉

(2)使听到

(3)移动

2.B

3.(1)丁氏回答说:“(这样)得到一个人使唤,不是从井中挖到一个人。”

(2)那树影越移越远了,他的身上也越来越湿了。

4.【甲】文告诉我们:不要轻信传言。【乙】文告诉我们:外界条件是不断变化的,我们一定要认识并适应这种变化,不能墨守成规。

解析:1.“闻”在这里是使动用法。

2.A.宋君/令人问之于丁氏。C.其一/犬坐于前。D.静/以修身,俭/以养德。

3.翻译时,需要将关键词落实到位,如“对”“使”“逾”“去”。

【参考译文】

【乙】郑国有个人在一棵独立的树下乘凉,太阳在空中移动,树的影子也在地上移动,他也移动自己的卧席随着树影走。到了黄昏,他又把卧席放到大树底下。等到月亮在空中移动,树影也在地上移动,他又移动卧席随着树影走,因而受到了露水沾湿身子的伤害。那树影越移越远了,他的身上也越来越湿了。这个人白天乘凉的方法很巧妙,但晩上用同样的方法乘凉就相当笨拙了。

4.在理解文意的基础上,挖掘两则寓言的寓意。【甲】文:由“得一人之使”到“得一人于井中”,这是轻信传言的结果。【乙】文:郑人“巧于用昼而拙于用夕”,不能适应外界的变化,墨守成规。据此作答。

8.答案:1.B

2.①伙伴建议偷煮 ②伙伴家夜晚偷吃 ③不情愿(怏怏) ④提心吊胆

3.不能。“瞪”是睁大眼睛盯着看之意,生动地写出了妈妈得知“我们”兄弟俩没有将鱼放生而是偷吃了后的生气、愤怒或嗔怪的神情,比“看”的感情表达得更深、更强烈,更有感染力。而“看”是很一般性的叙述,感情变化不大,感情平静,刻画不出妈妈生气、愤怒或嗔怪的神情,所以两个词不能互换。

4.不能删,这是对比衬托的写法,文章前三段具体写了母亲喜欢鱼,尤其是爱吃鱼;接下来具体写了“我”游泳时意外捡到一条鱼很得意,母亲却强“我”放生,多年后,得知“我们”偷偷煮鱼粥吃了后,嗔怪“我们”。前面的喜爱与后面的“强令”放生形成了鲜明的对比,更衬托出了母亲的坚守原则(道德)、坚持凭自己的劳动和能力获取,反对不劳而获的优秀品质,前面“喜爱”写得越具体生动,就越能体现出后面强令放生的可贵,这样写可以使得母亲的人物形象更加立体、丰满。同时,这样安排,使得故事波澜起伏、跌岩曲折、引人入胜。(意思对即可)

5.我们要靠自己的双手、自己的劳动或能力去获取,不要想着占小便宜,不劳而获。只有自己真正付出,才会有香甜的果实。我们还要坚守道德底线,要自觉抵制生活中的各种诱惑。

解析:1.从第①段中“母亲喜欢鱼,尤其爱吃鱼”、第②段“却微皱着眉”、第③段“只要有鱼,母亲便总是吃得津津有味”等语句来看,母亲确实最喜欢吃鱼。

9.答案:(1)却话巴山夜雨时

(2)晴空一鹤排云上

(3)影入平羌江水流

(4)那隔着河的牛郎织女

(5)我寄愁心与明月 随君直到夜郎西

(6)河流大野犹嫌束 山入潼关不解平

(7)年与时驰 意与日去

10.答案:例文:

我在,你在,北京城在

在幽深的峡谷里,你发现了我,将我从泥土中挖出来。是你,让我这块无人问津的石头第一次看到了天之高。你抚摸着我,我第一次品尝到被触摸的感觉以及人体的温度。我第一次见到了人,我把你当作我的第一个伙伴。

但不久,我们就遭遇了困境。你和同伴奋力把我从峡谷中拉出,把我放在一块架在四个轮子上的木板上,准备用绳子拉我下山。“呼”的一下,我猝不及防滚下山去。不幸的是,我没有控制好自己的速度,砸到了你的同伴身上。看到鲜红的血在我身边流淌,我不知所措。你过来抚摸我,我感到一种温暖的湿湿的东西滴在我身上,我知道,那是你的泪。你沉默许久,望了望远方,终于对我说——可惜我不会说话,或许你只是在自言自语:“不能放弃。”你看着我说,“我无论如何也要把你运到北京城。”你又说了很多话。我知道了,你是一个石匠。

我们终于到了北京城。你把我放到桌上,开始对我精雕细刻。我第一次感到了疼。我不知道你为什么要对我——一块石头这么用心,还让我如此受苦。可你坚持不懈,失去同伴帮助的你夜以继日地打造我。终于,几个月后,你看着我欣慰地笑了,因为我变成了一块精美的汉白玉雕刻——我感觉自己更通透、更清爽了,我之前所受的苦是值得的。

之后你把我放进了北京城最好的皇家园林中,人们都惊讶地看着我,不停地赞美我。而你在一边,露出了灿烂的笑容。可不久,你就离开了我,离开了这座园林。临别时你眼含泪花,再次抚摸着我说:“你可要给咱们北京城争气啊,不要辜负了我这么长时间的努力啊,可要好好在这儿待着!”

后来,这座皇家园林被外国强盗洗劫了,我被他们打碎了。这里一片狼藉,北京城也似乎陷入了巨大的危机中。你来这里看我,你静静地把我一块块拼好,拥抱着我,默默抽泣。我十分难过,我知道你也为北京城的遭遇感到痛心。我真的不想让你难过,我下决心坚守在这里。

日积月累,我除了身体外形上的成长,心灵也得到了成长。虽然这座皇家园林已变得荒芜,但我还在坚守,我相信,经过苦难的日子,北京城还会延续它的辉煌与壮美。我知道,只要我在,你就在,北京城的辉煌就在!

解析:写作指导:题目以“在幽深的峡谷里”作为开头,给我们设置了故事发生的具体情境,而提供“伙伴”“困境”“成长”这三个词语其实是以主题词的方式,为我们展开想象、个性化写作提供角度的提示和一定限制,即由这三个必须出现的词语,可以推断出作文的相关内容以及主题,如可写团队合作、在困境中坚守、自我心灵的成长等。写作时可以选择自己成长过程中经历的事件作为素材,结合“幽深的峡谷”这个情境,进行丰富的想象,合理布局,科学安排故事情节,讲好故事,展示出自己的思考。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 春

- 2 济南的冬天

- 3*雨的四季

- 4 古代诗歌四首

- 写作 热爱生活,热爱写作

- 第二单元

- 5 秋天的怀念

- 6 散步

- 7*散文诗两首(金色花、荷叶母亲)

- 8 《世说新语》二则(咏雪、陈太丘与友期)

- 写作 学会记事

- 第三单元

- 9 从百草园到三味书屋

- 10*再塑生命的人

- 11《论语》十二章

- 写作 写人要抓住特点

- 名著导读 《朝花夕拾》:消除与经典的隔膜

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 12 纪念白求恩

- 13 植树的牧羊人

- 14* 走一步,再走一步

- 15 诫子书

- 写作 思路要清晰

- 第五单元

- 16 猫

- 17*动物笑谈

- 18 狼

- 写作 如何突出中心

- 第六单元

- 19 皇帝的新装

- 20 天上的街市

- 21*女娲造人

- 22 寓言四则

- 写作 发挥联想和想象

- 名著导读 《西游记》:精读和跳读

- 课外古诗词

- 个别地区使用课题

- 11*窃读记

- 18 鸟

- 22 诗二首