2021-2022学年统编版高中语文选择性必修上册9.《复活(节选)》(课件37张)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年统编版高中语文选择性必修上册9.《复活(节选)》(课件37张) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 5.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-11-03 20:23:40 | ||

图片预览

文档简介

(共37张PPT)

复 活

——列夫·托尔斯泰

学习目标

1. 高超的心理刻画手法:鉴赏小说通过细节描写、内心独白、全知视角等手法揭示人物心理的高超技巧。把握聂赫留朵夫和玛丝洛娃的人物形象。

3. 探究“复活”的含义,体会“托尔斯泰主义”的内涵。

列夫·托尔斯泰(1828—1910)

作者简介

托尔斯泰贵族出身,世袭伯爵;他受到欧洲启蒙思想的影响,以自己的方式尝试改革俄国社会,尽可能维护农民利益。托尔斯泰对哲学、宗教、伦理道德问题进行过深入研究,最终促成了自己世界观的转变,富有平民思想;他坚持从事体力劳动,力图按照农民方式生活;托尔斯泰晚年时期放弃所有财产,弃家出走,最终病逝于一个偏僻的火车站。

列夫·托尔斯泰以自己有力的笔触和卓越的艺术技巧辛勤创作了“世界文学中第一流的作品”,代表作有《战争与和平》《安娜·卡列尼娜》《复活》等。

列夫·托尔斯泰以自己漫长一生的辛勤创作,登上了当时欧洲批判现实主义文学的高峰。他的作品反映了1861年到1905年俄国的社会矛盾和社会变动,因此他被列宁誉为“俄国革命的镜子”是具有“最清醒的现实主义”的“天才艺术家”。高尔基说不认识托尔斯泰者,不可能认识俄国。

作者简介

批判现实主义特指19世纪在欧洲形成的一种文艺思潮和创作方法。批判现实主义文学是在继承以往文学中的现实主义传统的基础上形成的。最早作出“现实主义是批判”论断的是法国作家蒲鲁东,正式提出“批判现实主义”并给它下定义的是高尔基。

批判现实主义突出的特点是比较广阔和真实地展示了社会生活的各个方面,对现实矛盾的揭示十分深刻。批判现实主义的代表作家有司汤达、巴尔扎克、狄更斯、托尔斯泰等。

批判现实主义

19世纪70年代末到80年代初,俄国的资本主义迅猛发展,农村遭到巨大的破坏,广大劳动人民的生活日趋赤贫。连年饥馑给人民带来更为深重的灾难。托尔斯泰晚年世界观发生了根本转变,艺术批判力量达到了高峰。

关心人民困苦,以广大农民的眼光观察俄国现实生活,代表农民阶级发表意见。这在长篇小说《复活》中表现得最鲜明、也最为突出。

写作背景

小说主人公玛丝洛娃本是一个贵族地主家的养女,她被主人的侄子、贵族青年聂赫留朵夫公爵诱奸后遗弃。由此陷入了苦难的生活,她怀着身孕被主人赶走,四处漂泊,沦为妓女达7年之久。后来她被人诬陷谋财害命而被捕入狱。十年后,聂赫留朵夫以陪审员的身份出庭审理玛丝洛娃的案件,他认出了被告就是十年前被他遗弃的玛丝洛娃,他的良心受到了谴责。为了给自己的灵魂赎罪,他四处奔走为她减刑。当所有的努力都无效时,玛丝洛娃被押送去西伯利亚,聂赫留朵夫与她同行。途中,传来了玛丝洛娃减刑的通知,苦役改为流放。这时的玛丝洛娃尽管还爱着聂赫留朵夫,但为了他的前途,拒绝了他的求婚,与政治犯西蒙结合。

情节概要

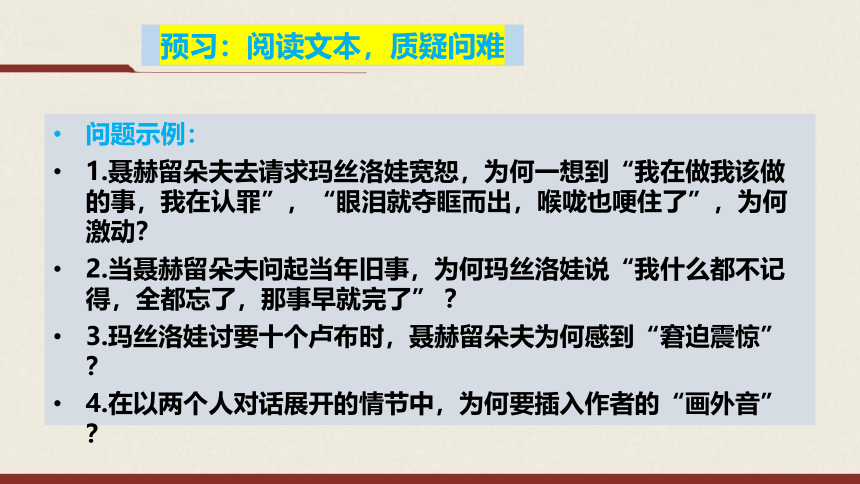

问题示例:

1.聂赫留朵夫去请求玛丝洛娃宽恕,为何一想到“我在做我该做的事,我在认罪”,“眼泪就夺眶而出,喉咙也哽住了”,为何激动?

2.当聂赫留朵夫问起当年旧事,为何玛丝洛娃说“我什么都不记得,全都忘了,那事早就完了” ?

3.玛丝洛娃讨要十个卢布时,聂赫留朵夫为何感到“窘迫震惊”?

4.在以两个人对话展开的情节中,为何要插入作者的“画外音”?

预习:阅读文本,质疑问难

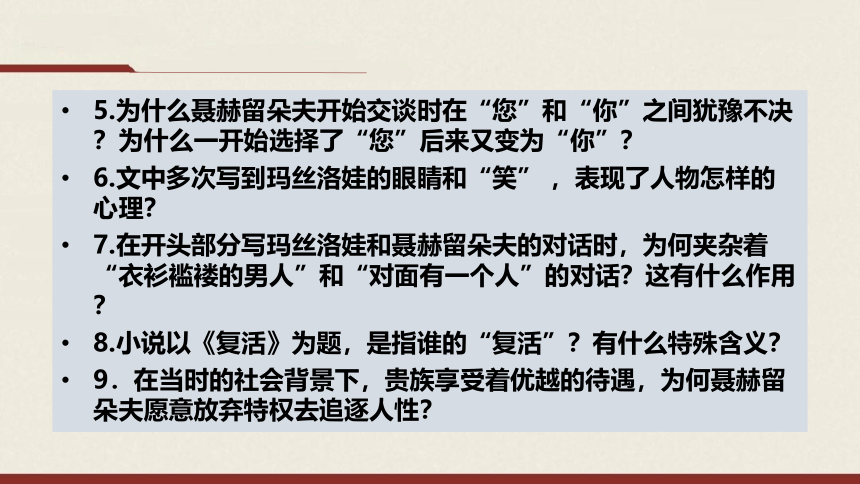

5.为什么聂赫留朵夫开始交谈时在“您”和“你”之间犹豫不决?为什么一开始选择了“您”后来又变为“你”?

6.文中多次写到玛丝洛娃的眼睛和“笑” ,表现了人物怎样的心理?

7.在开头部分写玛丝洛娃和聂赫留朵夫的对话时,为何夹杂着 “衣衫褴褛的男人”和“对面有一个人”的对话?这有什么作用?

8.小说以《复活》为题,是指谁的“复活”?有什么特殊含义?

9.在当时的社会背景下,贵族享受着优越的待遇,为何聂赫留朵夫愿意放弃特权去追逐人性?

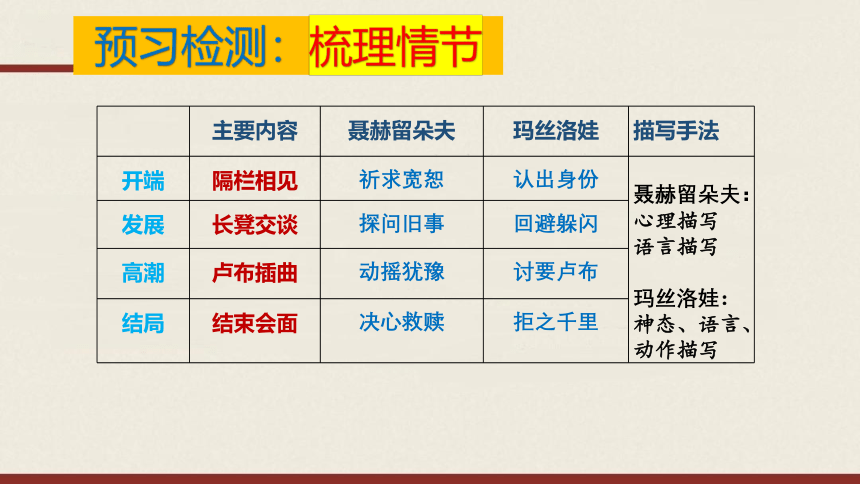

预习检测:梳理情节

主要内容 聂赫留朵夫 玛丝洛娃

描写手法

开端 隔栏相见 祈求宽恕 认出身份

聂赫留朵夫:

心理描写

语言描写

玛丝洛娃:

神态、语言、动作描写

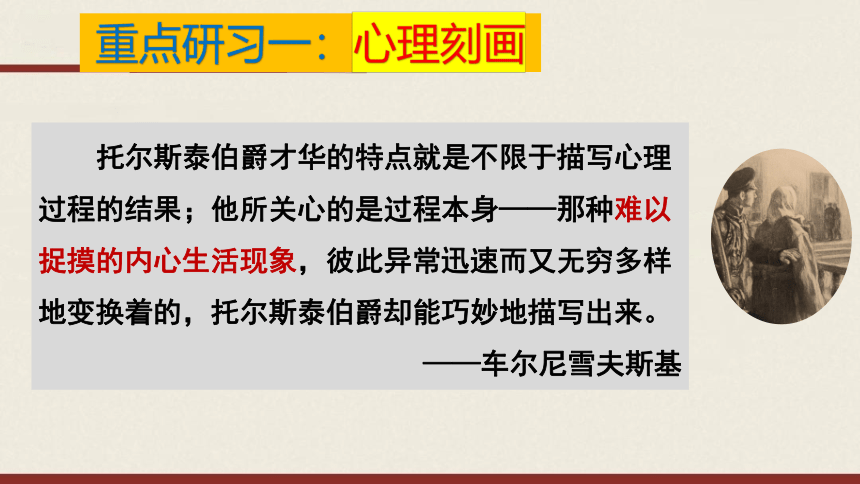

发展 长凳交谈 探问旧事 回避躲闪 高潮 卢布插曲 动摇犹豫 讨要卢布 结局 结束会面 决心救赎 拒之千里 托尔斯泰伯爵才华的特点就是不限于描写心理过程的结果;他所关心的是过程本身——那种难以捉摸的内心生活现象,彼此异常迅速而又无穷多样地变换着的,托尔斯泰伯爵却能巧妙地描写出来。

——车尔尼雪夫斯基

重点研习一:心理刻画

在刻画聂赫留朵夫时,作者成功运用了“心灵辩证法”。他将人物放在特定的矛盾处境中,用对话、内心独白,以及全知视角的直接分析等手法细细展现,体现人物心灵的辩证发展过程,使人物的感情变化能够顺应自身性格的逻辑,自然而真实。

心灵辩证法

聂赫留朵夫是怎样一个形象?“您”和“你”的称谓变化,表现出了聂赫留朵夫怎样的心理?

玛丝洛娃是怎样一个形象?文中多次描写玛丝洛娃的外貌和神态,尤其注重描写她的笑容和眼神,表现出人物怎样的心理?

心理刻画之细节描写

1.聂赫留朵夫是怎样一个形象?“您”和“你”的称谓变化,表现出了聂赫留朵夫怎样的心理?

细节描写:聂赫留朵夫

“我想见见……”聂赫留朵夫不知道该用“您”还是“你” ,但随即决定用“您”。他说话的声音并不比平时高。

“我想见见您……我……”

“请你饶恕我,问在你面前是有罪的......”他又叫道。

“我知道要您饶恕我很困难。”聂赫留朵夫开口说,但又停住,觉得喉咙哽住了,“过去的事既已无法挽回,您说说……”

“天哪!你帮帮我,教教我该怎么办!”

“ 前天您受审的时候,我在做陪审员。”他说,“您没有认出我来吧?”

“我知道,我相信,您是没有罪的。”聂赫留朵夫说。

“卡秋莎!我来是要请求你的饶恕,可是你没有回答我,你是不是饶恕我,或者,什么时候能饶恕我。”他说,忽然对玛丝洛娃改称“你”了。……

“卡秋莎,你为什么说这样的话?你要明白,我是了解你的,我记得当时你在巴诺伏的样子……”……

“再见,我还有许多话要对您说,可是,您看,现在没时间了。”聂赫留朵夫说着伸出一只手,“我还要来的。”

“不,我要设法找个可以说话的地方再同您见面,我还有些非常重要的话要对您说。”聂赫留朵夫说。

“您”和“你”的人称变换,其实反映了聂赫留朵夫内心的激烈震荡,反映了他见玛丝洛娃时犹豫退缩、愧疚自责、痛苦不安、请求宽恕、下定决心等复杂的内心变化过程。

运用语言细节描写细致展现一个内心矛盾,灵魂痛苦,艰难迈出忏悔第一步的青年贵族形象,表现了他走向“精神复活”时抉择的艰难。

2.玛丝洛娃是怎样一个形象?文中多次描写玛丝洛娃的外貌和神态,尤其注重描写她的笑容和眼神,表现出人物怎样的心理?

细节描写:玛丝洛娃

“她从衣衫上看出他是个有钱人,就嫣然一笑”

“把她那张眼睛斜睨的笑盈盈的脸凑近铁栅栏”

“她向他妖媚地笑了笑”

“她又像刚才那样微微一笑”

“做出一种要讨男人喜欢的媚笑”……

接着,完全出乎他的意料,她忽然瞟了他一眼,又嫌恶又妖媚又可怜地微微一笑。

细节描写:眼神

从玛丝洛娃的“笑”和眼神表情中可以看出,遭受了被抛弃、被侮辱、被损害的经历之后,心灵的痛苦,生活的磨难,已经使她丧失了原本的善良和天真。玛丝洛娃已沦落为一个地地道道的风尘女子。

从精神上来说,原来那个纯洁的卡秋莎已经 “死亡”了。这“笑”有一种自甘堕落的沉沦。

细节描写:眼神

这第一次会面,聂赫留朵夫所期待的是:卡秋莎看见他,知道他要为她出力,向她认罪,一定会很高兴,很感动,又会变回原来的卡秋莎了。然而使他感到吃惊的是,他发现,原来的卡秋莎已经没有了。玛丝洛娃不仅不为自己的处境感到羞耻,甚至还引以为荣。

“上帝?什么上帝?您当初要是记得上帝就好了。”

“你今世拿我取乐不算,来世还想利用我来拯救你自己!问讨厌你,讨厌你那副眼镜,讨厌......”(第二次见面)

1、玛丝洛娃的外貌描写有什么作用

2、分别时,聂赫留朵夫伸出了一只手,但是为什么玛丝洛娃并没有同他握手

3、动作描写

......

其他细节描写

“这个女人已经丧失生命了。”他心里想,同时望着这张原来亲切可爱、如今饱经风霜的浮肿的脸,以及那双妖媚的乌黑发亮的斜睨眼睛――这双眼睛紧盯着副典狱长和聂赫留朵夫那只紧捏着钞票的手。他的内心刹那间发生了动摇。……

“这个女人已经无可救药了。” 魔鬼说,“你只会把石头吊在自己脖子上,活活淹死,……”他心里这样想。

……他的心灵里此刻正要完成一种极其重大的变化,他的精神世界这会儿仿佛搁在不稳定的天平上,只要稍稍加一点力气,就会向这边或者那边倾斜。……

心理刻画之内心独白

44.玛丝洛娃怎么也没想到会看见他,特别是在此时此地,因此最初一刹那,他的出现使她震惊,使她回想起她从不回想的往事。最初一刹那,她模模糊糊地想起那个充满感情和理想的新奇天地,这是那个热爱她并为她所热爱的迷人青年给她打开的。然后她想到了他那难以理解的残酷,想到了接二连三的屈辱和苦难,这都是紧接着那些醉人的幸福降临和由此而产生的。她感到痛苦,但她无法理解这事。她就照例把这些往事从头脑里驱除,竭力用堕落生活的特种迷雾把它遮住。此刻她就是这样做的。最初一刹那,她把坐在她面前的这个人同她一度爱过的那个青年联系起来,但接着觉得太痛苦了......就因为这个缘故,她向他妖媚地笑了笑。她沉默了一会儿,考虑着怎样利用他弄到些好处。

心理刻画之全知视角

通过细节描写(神态、语言、动作等)来刻画人物的内心世界。

通过内心独白来展示人物复杂的心理变化。

以全知视角剖析人物精神世界。第三人称心理分析,如同以上帝视角审视人物内心,无所不知。

卓越的心理刻画手法

小说以《复活》为题,是指谁的复活?有什么特殊含义?请结合作品的相关情节、写作背景谈谈你的理解。

重点研习二:复活

聂赫留朵夫的“精神复活”

聂赫留朵夫是一个忏悔贵族的典型。他的身上体现了19世纪后半期俄国部分进步贵族知识分子的思想特征,体现了托尔斯泰世界观转变后的精神追求。他原来是个有理想、追求真挚爱情的善良青年,但贵族社会的腐败风气使他堕落。当他出席法庭陪审,发现被诬告杀人并被错判罪名的玛丝洛娃,是他年轻时引诱、抛弃的姑娘时,他开始良心觉醒,忏悔赎罪。探监场景充分展现了人物内心的矛盾挣扎。聂赫留朵夫的“复活”,代表着精神的人战胜了兽性的人,道德的人战胜了非道德的人。

“复活”

玛丝洛娃的“复活”

第二次探监后,“她已经无法把往事搁在一边,浑浑噩噩地过日子”了。第三次探监,聂赫留朵夫觉得“她简直换了一个人”,她答应去医院当护士,“要是您要我去,那我就去。酒我也不再喝了……”。聂赫留朵夫处理完地产回来见她时,发现“她的脸上出现了一种新的表情:拘谨、羞怯”,“她的心灵里发生了重大的变化”。玛丝洛娃调到政治犯当中去后,结交了一批“为了老百姓的利益,不惜牺牲特权、自由和生命”的新朋友,发现了以前一无所知的生活的乐趣,“聂赫留朵夫每次看见她,都越来越清楚地看到她内心的变化”,“她高高兴兴、神态自若地迎接他,感谢他为她出的力”。玛丝洛娃内心所起的变化,在外表上也反映出来,“装束也罢,发型也罢,待人接物的态度也罢,再也没有原先那种卖弄风情的味道了”。

“复活”

玛丝洛娃的“复活”

玛丝洛娃的“复活”同样经历了一个复杂的过程。聂赫留朵夫的道德忏悔和赎罪表现,逐渐唤醒了她心中的善良和仁爱。

玛丝洛娃的“复活”,“在一定程度上历史地反映了被压迫人民的觉醒”。托尔斯泰首次将平民女子玛丝洛娃作为小说的正面主人公,他让女主人公的心灵不断升华,最后光彩照人,体现了他创作思想的发展。

“复活”

《复活》是托尔斯泰晚年的代表作品,托尔斯泰在两个主人公身上寄托了美好的人性理想。小说的两个主人公一路走来爱恨情仇,历尽坎坷最终都实现了精神灵魂的“复活”,在两个主人公身上寄托了赎罪、宽恕、拯救灵魂、“不以暴力抗恶”、“道德自我完善’等美好人性,宣扬一种属于托尔斯泰自己的宗教“博爱”的思想,人们称之为“托尔斯泰主义”。

作者在两个主人公身上寄托了什么样的人性理想?

所有人身上同时存在着两个人。一个是精神的人,他所追求的是那种对人对己统一的幸福;一个是兽性的人,他一味追求个人幸福,并且为了个人幸福不惜牺牲全人类的幸福。

——列夫·托尔斯泰

总 结

《复活》是歌颂人类同情的最美的的诗,最真实的诗,书中体现了卑劣与德性,一切都以不宽不猛的态度、镇静的智慧与博爱的怜悯去观察。

——罗曼·罗兰

拓展探究

1、比较托尔斯泰对《复活》修改前后的内容。

在写到聂赫留朵夫第一次到监狱中去探望沦为妓女的玛丝洛娃——

原稿:玛丝洛娃一下子认出他来,立刻非常粗暴地拒绝了他,说:“您滚出去!那时我恳求过您,而现在也求您……如今,我不配做您的,也不配做任何人的妻子。”

第五稿:玛丝洛娃并没有一下子认出自己往日的情人,但是她仍然很高兴有人来看她,特别是衣着体面的人。在认出了他以后,对于他的求婚,她根本没有听到心里去,很轻率地回答道:“您说的全是蠢话……您找不到比我更好的女人吗?您最好别露出声色,给我一点钱。这儿既没有茶喝,也没有香烟,而我是不能没有烟吸的……这儿的看守长是个骗子,别白花钱。”说完她哈哈大笑。

请根据人物的身份和特征来分析修改稿的好处。

比较聂赫留朵夫与周朴园的相同点与不同点。

相同点:两人均是大少爷的身份,均在年轻时爱上了家中的女仆,均与之发生关系并留下了孩子,两家均把女仆赶出了家门。

不同点:聂赫留朵夫在法庭上认出玛丝洛娃时,主动探监,想求得玛丝洛娃的宽恕,真诚地向玛丝洛娃来赎罪,当看到玛丝洛娃“堕落”时,他感到自己的罪孽更加深重,更加感到赎罪的必要性,“想在精神上唤醒她”,是想向玛丝洛娃真诚地忏悔。周朴园虽然也“怀念”鲁侍萍,但只是在怀念已经“死去”、对他的现实生活没有任何影响的侍萍,在三十年后,无意中在自己家的客厅认出鲁侍萍时,先是质问,再来软的,打感情牌让侍萍不要说,最后想用钱来打发,没有一丝一毫的忏悔,只有资本家的冷酷。

2、《复活》《雷雨》比较阅读

相同点:两人在年轻时,都是给大户人家作女仆,都被大少爷爱上,坠入了爱河,都有了孩子,都被赶出了家门。

不同点:

玛丝洛娃后来的孩子死掉了,自己为了麻痹自己而自甘堕落,尽量使自己忘掉过去。在见到聂赫留朵夫时,竟然向他要钱,还嘱咐他为自己上诉时别舍不得花钱。

鲁侍萍的孩子留下来了,又和鲁贵结了婚,有了四凤,自己四处流浪,到处“侍候人”,给人洗衣服,但并没有堕落,表现了劳动人民勤劳善良的一面。当周朴园给她支票时,她却把支票撕了,表现了她的骨气和尊严的一面。

比较玛丝洛娃与鲁侍萍的相同点与不同点。

作业

通过本文学习,整理作文素材3条以上。

示例:

实践精神:到乡村劳动,到古战场实地体验战争。“行是知之始,知是行之成。”“近水知鱼性,近山识鸟音。”“操千曲而后晓声,观千剑而后识器。”“暗潮已到无人会,只有篙师识水痕。”“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。 ”

幸福:幸福的家庭有同样的幸福,不幸的家庭则各有各样的不幸。

劳动:你必须额上流汗,以资获得面包。

朴素:哪里没有朴素、善良和真理,哪里就谈不上伟大。

反省:大多数人都想改变这个世界,但没有人想改变自己。

改过:浪子回头金不换

抱怨:人弄坏自己的胃,总是抱怨伙食。那对生活不满的人也是如此。

作业

通过本文学习,整理作文素材3条以上。

谢 谢

复 活

——列夫·托尔斯泰

学习目标

1. 高超的心理刻画手法:鉴赏小说通过细节描写、内心独白、全知视角等手法揭示人物心理的高超技巧。把握聂赫留朵夫和玛丝洛娃的人物形象。

3. 探究“复活”的含义,体会“托尔斯泰主义”的内涵。

列夫·托尔斯泰(1828—1910)

作者简介

托尔斯泰贵族出身,世袭伯爵;他受到欧洲启蒙思想的影响,以自己的方式尝试改革俄国社会,尽可能维护农民利益。托尔斯泰对哲学、宗教、伦理道德问题进行过深入研究,最终促成了自己世界观的转变,富有平民思想;他坚持从事体力劳动,力图按照农民方式生活;托尔斯泰晚年时期放弃所有财产,弃家出走,最终病逝于一个偏僻的火车站。

列夫·托尔斯泰以自己有力的笔触和卓越的艺术技巧辛勤创作了“世界文学中第一流的作品”,代表作有《战争与和平》《安娜·卡列尼娜》《复活》等。

列夫·托尔斯泰以自己漫长一生的辛勤创作,登上了当时欧洲批判现实主义文学的高峰。他的作品反映了1861年到1905年俄国的社会矛盾和社会变动,因此他被列宁誉为“俄国革命的镜子”是具有“最清醒的现实主义”的“天才艺术家”。高尔基说不认识托尔斯泰者,不可能认识俄国。

作者简介

批判现实主义特指19世纪在欧洲形成的一种文艺思潮和创作方法。批判现实主义文学是在继承以往文学中的现实主义传统的基础上形成的。最早作出“现实主义是批判”论断的是法国作家蒲鲁东,正式提出“批判现实主义”并给它下定义的是高尔基。

批判现实主义突出的特点是比较广阔和真实地展示了社会生活的各个方面,对现实矛盾的揭示十分深刻。批判现实主义的代表作家有司汤达、巴尔扎克、狄更斯、托尔斯泰等。

批判现实主义

19世纪70年代末到80年代初,俄国的资本主义迅猛发展,农村遭到巨大的破坏,广大劳动人民的生活日趋赤贫。连年饥馑给人民带来更为深重的灾难。托尔斯泰晚年世界观发生了根本转变,艺术批判力量达到了高峰。

关心人民困苦,以广大农民的眼光观察俄国现实生活,代表农民阶级发表意见。这在长篇小说《复活》中表现得最鲜明、也最为突出。

写作背景

小说主人公玛丝洛娃本是一个贵族地主家的养女,她被主人的侄子、贵族青年聂赫留朵夫公爵诱奸后遗弃。由此陷入了苦难的生活,她怀着身孕被主人赶走,四处漂泊,沦为妓女达7年之久。后来她被人诬陷谋财害命而被捕入狱。十年后,聂赫留朵夫以陪审员的身份出庭审理玛丝洛娃的案件,他认出了被告就是十年前被他遗弃的玛丝洛娃,他的良心受到了谴责。为了给自己的灵魂赎罪,他四处奔走为她减刑。当所有的努力都无效时,玛丝洛娃被押送去西伯利亚,聂赫留朵夫与她同行。途中,传来了玛丝洛娃减刑的通知,苦役改为流放。这时的玛丝洛娃尽管还爱着聂赫留朵夫,但为了他的前途,拒绝了他的求婚,与政治犯西蒙结合。

情节概要

问题示例:

1.聂赫留朵夫去请求玛丝洛娃宽恕,为何一想到“我在做我该做的事,我在认罪”,“眼泪就夺眶而出,喉咙也哽住了”,为何激动?

2.当聂赫留朵夫问起当年旧事,为何玛丝洛娃说“我什么都不记得,全都忘了,那事早就完了” ?

3.玛丝洛娃讨要十个卢布时,聂赫留朵夫为何感到“窘迫震惊”?

4.在以两个人对话展开的情节中,为何要插入作者的“画外音”?

预习:阅读文本,质疑问难

5.为什么聂赫留朵夫开始交谈时在“您”和“你”之间犹豫不决?为什么一开始选择了“您”后来又变为“你”?

6.文中多次写到玛丝洛娃的眼睛和“笑” ,表现了人物怎样的心理?

7.在开头部分写玛丝洛娃和聂赫留朵夫的对话时,为何夹杂着 “衣衫褴褛的男人”和“对面有一个人”的对话?这有什么作用?

8.小说以《复活》为题,是指谁的“复活”?有什么特殊含义?

9.在当时的社会背景下,贵族享受着优越的待遇,为何聂赫留朵夫愿意放弃特权去追逐人性?

预习检测:梳理情节

主要内容 聂赫留朵夫 玛丝洛娃

描写手法

开端 隔栏相见 祈求宽恕 认出身份

聂赫留朵夫:

心理描写

语言描写

玛丝洛娃:

神态、语言、动作描写

发展 长凳交谈 探问旧事 回避躲闪 高潮 卢布插曲 动摇犹豫 讨要卢布 结局 结束会面 决心救赎 拒之千里 托尔斯泰伯爵才华的特点就是不限于描写心理过程的结果;他所关心的是过程本身——那种难以捉摸的内心生活现象,彼此异常迅速而又无穷多样地变换着的,托尔斯泰伯爵却能巧妙地描写出来。

——车尔尼雪夫斯基

重点研习一:心理刻画

在刻画聂赫留朵夫时,作者成功运用了“心灵辩证法”。他将人物放在特定的矛盾处境中,用对话、内心独白,以及全知视角的直接分析等手法细细展现,体现人物心灵的辩证发展过程,使人物的感情变化能够顺应自身性格的逻辑,自然而真实。

心灵辩证法

聂赫留朵夫是怎样一个形象?“您”和“你”的称谓变化,表现出了聂赫留朵夫怎样的心理?

玛丝洛娃是怎样一个形象?文中多次描写玛丝洛娃的外貌和神态,尤其注重描写她的笑容和眼神,表现出人物怎样的心理?

心理刻画之细节描写

1.聂赫留朵夫是怎样一个形象?“您”和“你”的称谓变化,表现出了聂赫留朵夫怎样的心理?

细节描写:聂赫留朵夫

“我想见见……”聂赫留朵夫不知道该用“您”还是“你” ,但随即决定用“您”。他说话的声音并不比平时高。

“我想见见您……我……”

“请你饶恕我,问在你面前是有罪的......”他又叫道。

“我知道要您饶恕我很困难。”聂赫留朵夫开口说,但又停住,觉得喉咙哽住了,“过去的事既已无法挽回,您说说……”

“天哪!你帮帮我,教教我该怎么办!”

“ 前天您受审的时候,我在做陪审员。”他说,“您没有认出我来吧?”

“我知道,我相信,您是没有罪的。”聂赫留朵夫说。

“卡秋莎!我来是要请求你的饶恕,可是你没有回答我,你是不是饶恕我,或者,什么时候能饶恕我。”他说,忽然对玛丝洛娃改称“你”了。……

“卡秋莎,你为什么说这样的话?你要明白,我是了解你的,我记得当时你在巴诺伏的样子……”……

“再见,我还有许多话要对您说,可是,您看,现在没时间了。”聂赫留朵夫说着伸出一只手,“我还要来的。”

“不,我要设法找个可以说话的地方再同您见面,我还有些非常重要的话要对您说。”聂赫留朵夫说。

“您”和“你”的人称变换,其实反映了聂赫留朵夫内心的激烈震荡,反映了他见玛丝洛娃时犹豫退缩、愧疚自责、痛苦不安、请求宽恕、下定决心等复杂的内心变化过程。

运用语言细节描写细致展现一个内心矛盾,灵魂痛苦,艰难迈出忏悔第一步的青年贵族形象,表现了他走向“精神复活”时抉择的艰难。

2.玛丝洛娃是怎样一个形象?文中多次描写玛丝洛娃的外貌和神态,尤其注重描写她的笑容和眼神,表现出人物怎样的心理?

细节描写:玛丝洛娃

“她从衣衫上看出他是个有钱人,就嫣然一笑”

“把她那张眼睛斜睨的笑盈盈的脸凑近铁栅栏”

“她向他妖媚地笑了笑”

“她又像刚才那样微微一笑”

“做出一种要讨男人喜欢的媚笑”……

接着,完全出乎他的意料,她忽然瞟了他一眼,又嫌恶又妖媚又可怜地微微一笑。

细节描写:眼神

从玛丝洛娃的“笑”和眼神表情中可以看出,遭受了被抛弃、被侮辱、被损害的经历之后,心灵的痛苦,生活的磨难,已经使她丧失了原本的善良和天真。玛丝洛娃已沦落为一个地地道道的风尘女子。

从精神上来说,原来那个纯洁的卡秋莎已经 “死亡”了。这“笑”有一种自甘堕落的沉沦。

细节描写:眼神

这第一次会面,聂赫留朵夫所期待的是:卡秋莎看见他,知道他要为她出力,向她认罪,一定会很高兴,很感动,又会变回原来的卡秋莎了。然而使他感到吃惊的是,他发现,原来的卡秋莎已经没有了。玛丝洛娃不仅不为自己的处境感到羞耻,甚至还引以为荣。

“上帝?什么上帝?您当初要是记得上帝就好了。”

“你今世拿我取乐不算,来世还想利用我来拯救你自己!问讨厌你,讨厌你那副眼镜,讨厌......”(第二次见面)

1、玛丝洛娃的外貌描写有什么作用

2、分别时,聂赫留朵夫伸出了一只手,但是为什么玛丝洛娃并没有同他握手

3、动作描写

......

其他细节描写

“这个女人已经丧失生命了。”他心里想,同时望着这张原来亲切可爱、如今饱经风霜的浮肿的脸,以及那双妖媚的乌黑发亮的斜睨眼睛――这双眼睛紧盯着副典狱长和聂赫留朵夫那只紧捏着钞票的手。他的内心刹那间发生了动摇。……

“这个女人已经无可救药了。” 魔鬼说,“你只会把石头吊在自己脖子上,活活淹死,……”他心里这样想。

……他的心灵里此刻正要完成一种极其重大的变化,他的精神世界这会儿仿佛搁在不稳定的天平上,只要稍稍加一点力气,就会向这边或者那边倾斜。……

心理刻画之内心独白

44.玛丝洛娃怎么也没想到会看见他,特别是在此时此地,因此最初一刹那,他的出现使她震惊,使她回想起她从不回想的往事。最初一刹那,她模模糊糊地想起那个充满感情和理想的新奇天地,这是那个热爱她并为她所热爱的迷人青年给她打开的。然后她想到了他那难以理解的残酷,想到了接二连三的屈辱和苦难,这都是紧接着那些醉人的幸福降临和由此而产生的。她感到痛苦,但她无法理解这事。她就照例把这些往事从头脑里驱除,竭力用堕落生活的特种迷雾把它遮住。此刻她就是这样做的。最初一刹那,她把坐在她面前的这个人同她一度爱过的那个青年联系起来,但接着觉得太痛苦了......就因为这个缘故,她向他妖媚地笑了笑。她沉默了一会儿,考虑着怎样利用他弄到些好处。

心理刻画之全知视角

通过细节描写(神态、语言、动作等)来刻画人物的内心世界。

通过内心独白来展示人物复杂的心理变化。

以全知视角剖析人物精神世界。第三人称心理分析,如同以上帝视角审视人物内心,无所不知。

卓越的心理刻画手法

小说以《复活》为题,是指谁的复活?有什么特殊含义?请结合作品的相关情节、写作背景谈谈你的理解。

重点研习二:复活

聂赫留朵夫的“精神复活”

聂赫留朵夫是一个忏悔贵族的典型。他的身上体现了19世纪后半期俄国部分进步贵族知识分子的思想特征,体现了托尔斯泰世界观转变后的精神追求。他原来是个有理想、追求真挚爱情的善良青年,但贵族社会的腐败风气使他堕落。当他出席法庭陪审,发现被诬告杀人并被错判罪名的玛丝洛娃,是他年轻时引诱、抛弃的姑娘时,他开始良心觉醒,忏悔赎罪。探监场景充分展现了人物内心的矛盾挣扎。聂赫留朵夫的“复活”,代表着精神的人战胜了兽性的人,道德的人战胜了非道德的人。

“复活”

玛丝洛娃的“复活”

第二次探监后,“她已经无法把往事搁在一边,浑浑噩噩地过日子”了。第三次探监,聂赫留朵夫觉得“她简直换了一个人”,她答应去医院当护士,“要是您要我去,那我就去。酒我也不再喝了……”。聂赫留朵夫处理完地产回来见她时,发现“她的脸上出现了一种新的表情:拘谨、羞怯”,“她的心灵里发生了重大的变化”。玛丝洛娃调到政治犯当中去后,结交了一批“为了老百姓的利益,不惜牺牲特权、自由和生命”的新朋友,发现了以前一无所知的生活的乐趣,“聂赫留朵夫每次看见她,都越来越清楚地看到她内心的变化”,“她高高兴兴、神态自若地迎接他,感谢他为她出的力”。玛丝洛娃内心所起的变化,在外表上也反映出来,“装束也罢,发型也罢,待人接物的态度也罢,再也没有原先那种卖弄风情的味道了”。

“复活”

玛丝洛娃的“复活”

玛丝洛娃的“复活”同样经历了一个复杂的过程。聂赫留朵夫的道德忏悔和赎罪表现,逐渐唤醒了她心中的善良和仁爱。

玛丝洛娃的“复活”,“在一定程度上历史地反映了被压迫人民的觉醒”。托尔斯泰首次将平民女子玛丝洛娃作为小说的正面主人公,他让女主人公的心灵不断升华,最后光彩照人,体现了他创作思想的发展。

“复活”

《复活》是托尔斯泰晚年的代表作品,托尔斯泰在两个主人公身上寄托了美好的人性理想。小说的两个主人公一路走来爱恨情仇,历尽坎坷最终都实现了精神灵魂的“复活”,在两个主人公身上寄托了赎罪、宽恕、拯救灵魂、“不以暴力抗恶”、“道德自我完善’等美好人性,宣扬一种属于托尔斯泰自己的宗教“博爱”的思想,人们称之为“托尔斯泰主义”。

作者在两个主人公身上寄托了什么样的人性理想?

所有人身上同时存在着两个人。一个是精神的人,他所追求的是那种对人对己统一的幸福;一个是兽性的人,他一味追求个人幸福,并且为了个人幸福不惜牺牲全人类的幸福。

——列夫·托尔斯泰

总 结

《复活》是歌颂人类同情的最美的的诗,最真实的诗,书中体现了卑劣与德性,一切都以不宽不猛的态度、镇静的智慧与博爱的怜悯去观察。

——罗曼·罗兰

拓展探究

1、比较托尔斯泰对《复活》修改前后的内容。

在写到聂赫留朵夫第一次到监狱中去探望沦为妓女的玛丝洛娃——

原稿:玛丝洛娃一下子认出他来,立刻非常粗暴地拒绝了他,说:“您滚出去!那时我恳求过您,而现在也求您……如今,我不配做您的,也不配做任何人的妻子。”

第五稿:玛丝洛娃并没有一下子认出自己往日的情人,但是她仍然很高兴有人来看她,特别是衣着体面的人。在认出了他以后,对于他的求婚,她根本没有听到心里去,很轻率地回答道:“您说的全是蠢话……您找不到比我更好的女人吗?您最好别露出声色,给我一点钱。这儿既没有茶喝,也没有香烟,而我是不能没有烟吸的……这儿的看守长是个骗子,别白花钱。”说完她哈哈大笑。

请根据人物的身份和特征来分析修改稿的好处。

比较聂赫留朵夫与周朴园的相同点与不同点。

相同点:两人均是大少爷的身份,均在年轻时爱上了家中的女仆,均与之发生关系并留下了孩子,两家均把女仆赶出了家门。

不同点:聂赫留朵夫在法庭上认出玛丝洛娃时,主动探监,想求得玛丝洛娃的宽恕,真诚地向玛丝洛娃来赎罪,当看到玛丝洛娃“堕落”时,他感到自己的罪孽更加深重,更加感到赎罪的必要性,“想在精神上唤醒她”,是想向玛丝洛娃真诚地忏悔。周朴园虽然也“怀念”鲁侍萍,但只是在怀念已经“死去”、对他的现实生活没有任何影响的侍萍,在三十年后,无意中在自己家的客厅认出鲁侍萍时,先是质问,再来软的,打感情牌让侍萍不要说,最后想用钱来打发,没有一丝一毫的忏悔,只有资本家的冷酷。

2、《复活》《雷雨》比较阅读

相同点:两人在年轻时,都是给大户人家作女仆,都被大少爷爱上,坠入了爱河,都有了孩子,都被赶出了家门。

不同点:

玛丝洛娃后来的孩子死掉了,自己为了麻痹自己而自甘堕落,尽量使自己忘掉过去。在见到聂赫留朵夫时,竟然向他要钱,还嘱咐他为自己上诉时别舍不得花钱。

鲁侍萍的孩子留下来了,又和鲁贵结了婚,有了四凤,自己四处流浪,到处“侍候人”,给人洗衣服,但并没有堕落,表现了劳动人民勤劳善良的一面。当周朴园给她支票时,她却把支票撕了,表现了她的骨气和尊严的一面。

比较玛丝洛娃与鲁侍萍的相同点与不同点。

作业

通过本文学习,整理作文素材3条以上。

示例:

实践精神:到乡村劳动,到古战场实地体验战争。“行是知之始,知是行之成。”“近水知鱼性,近山识鸟音。”“操千曲而后晓声,观千剑而后识器。”“暗潮已到无人会,只有篙师识水痕。”“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。 ”

幸福:幸福的家庭有同样的幸福,不幸的家庭则各有各样的不幸。

劳动:你必须额上流汗,以资获得面包。

朴素:哪里没有朴素、善良和真理,哪里就谈不上伟大。

反省:大多数人都想改变这个世界,但没有人想改变自己。

改过:浪子回头金不换

抱怨:人弄坏自己的胃,总是抱怨伙食。那对生活不满的人也是如此。

作业

通过本文学习,整理作文素材3条以上。

谢 谢