江西省宜春市奉新一高2021-2022学年高二上学期第二次月考历史试卷(Word版含答案)

文档属性

| 名称 | 江西省宜春市奉新一高2021-2022学年高二上学期第二次月考历史试卷(Word版含答案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 238.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-11-03 18:00:26 | ||

图片预览

文档简介

奉新一高2021-2022学年高二上学期第二次月考

历史试卷

2021.10.25.

一.单选题(本大题共30小题,共60分)

1.钱穆先生指出“中国版图的恢廓,盖自秦时已奠其规模。近世言秦政,率斥其专制。然按实而论,秦人初创中国统一之新局,其所努力,亦均为当时事势所需,实未可一一深非也。”其观点意在说明( )

A.秦朝奠定了后世版图基础 B.郡县制不利于实现君主集权

C.中央集权体制具有合理性 D.专制暴政与秦朝的灭亡无关

2.1939年,毛泽东在《八路军军政杂志》上发文指出:八路军的将士应该感谢直接间接配合作战的友军,没有正面主力的英勇抗战,便无从顺利地开展敌后方的游击战争;没有同处于敌后的友军之配合也不能得到这样大的成绩。这段叙述反映出( )

A.两党在抗战期间始终密切合作 B.敌后战场已成为抗战的主战场

C.百团大战取得最终胜利的原因 D.国民党军队在两个战场的贡献

3.西周时,“一人跖(踏)耒而耕,不过十亩”。战国时期,“一夫挟五口,治田百亩,岁收亩一石半,为粟百五十石”。导致这一变化的原因不包括()

A. 铁犁牛耕的推广 B. 封建土地私有制的确立

C. 水利工程的兴建 D. 国家统一的安定环境

4.北宋丝织业逐渐形成江浙和四川两个中心,蜀地丝织品号为冠天下。河南、河北、江西造瓷器大量运销国外。苏皖地区金、银、铜、铁、铅、煤的开采冶炼规模都相当大。明州、泉州、广州造船业居世界首位。这些现象表明宋代

A. 产业的区域分工较鲜明 B. 手工业产品主要用于出口

C. 朝贡贸易得到一定发展 D. 对外贸易成为经济的支柱

5.关于中国古代城市发展的规律,以下叙述不正确的是

A. 随着商业的发展,隋唐以后商业城市逐渐兴起,商业性和工业性逐步加强

B. 自西周到唐朝,城市主要是政治中心、军事重镇,商业贸易和市场的规模不大

C. 宋代城市的商业活动范围扩大,城市的经济功能大为增强,草市已成为城市管理的一部分

D. 明清时期在工商业发达的中原地区和交通要冲,兴起了大批以经济功能为主的中小工商业市镇

6.日本学者斯波义信认为,随着唐宋时期城市“坊市制’’的崩溃,在“农村--农村市场--半农村城市--中小城市产生”的反复过程中,包括工商城市在内的城市经济网日益稠密,使农村经济走向依存于市场的方向。这说明,唐宋时期城市经济的变迁

A. 促使城市功能完全经济化 B. 使商品生产规模空前扩大

C. 带动了社会经济的商品化 D. 使农村经济实现了商品化

7.唐朝规定蕃商可以在通商口岸和内地城镇自由定居、自由营业,为了便于管理和适应他们的需要,在城内划出特殊的居留区——蕃坊。蕃坊内可以“列肆而市”,构成了一个热闹的商业区,其管辖很大程度上有蕃长依其本国法律和习俗施行。由此可知,唐朝时期

A. 外贸发展瓦解坊市制度 B. 蕃商已严重侵犯我国领土主权

C. 朝廷推行外贸优惠政策 D. 设置蕃坊可有效减少社会矛盾

8.关于三次科技革命,有学者提到,过去二百多年中,人类经历的三次科技革命的特征,第一次科技革命是机械化,第二次科技革命是规模化,第三次科技革命则是深度全球化背景下的“个性化”。下面关于三次科技革命特征的阐述正确的是

A. 三次科技革命都脱离了生产实践 B. “机械化”是指电力的广泛应用

C. “规模化”是指生产和资本的高度集中 D. “个性化”是指贸易保护主义日益抬头

9.某同学在整合历史笔记时,主要有“汽船与火车”、“共产主义”、“资产阶级革命和改革”、“荒凉的村庄”“道德败坏”“经济自由”等内容。此笔记涉及的主题最有可能是

A. 工业革命的影响 B. 资本主义和社会主义的对峙

C. 社会主义的诞生 D. 东方与西方世界之间的矛盾

10.下图是中国、美国、德国的制造业产量分别占世界制造业总产量的份额。其中发展速度最快的国家主要得益于( )

A. 世界商路和贸易中心的转移 B. 最早进行殖民扩张掠夺

C. 充分利用工业革命成果 D. 最早进行资产阶级革命

11.1862年,曾国藩提出了“泰西以商战二字立国”的观点。1885年中法战争之后,张之洞又强调“以工商立国”、“以兵战为用”。这体现了当时( )

A. 政府立国政策的转变 B. 民族资本主义的发展

C. 商本思想的逐渐形成 D. 近代社会转型的艰难

12.下表是20世纪50年代新中国经济成分变化情况表。表中数据表明,我国三大改造的完成

国营经济 合作社经济 公私合营经济 资本主义经济 个体经济

1952年 19.1% 1.5% 0.7% 6.9% 71.8%

1956年 32.2% 53.49% 7.3% 0% 7.1%

A. 奠定了社会主义工业化初步基础 B. 使我国重工业得到较快发展

C. 初步建成了社会主义的经济体系 D. 多种所有制经济并存和发展

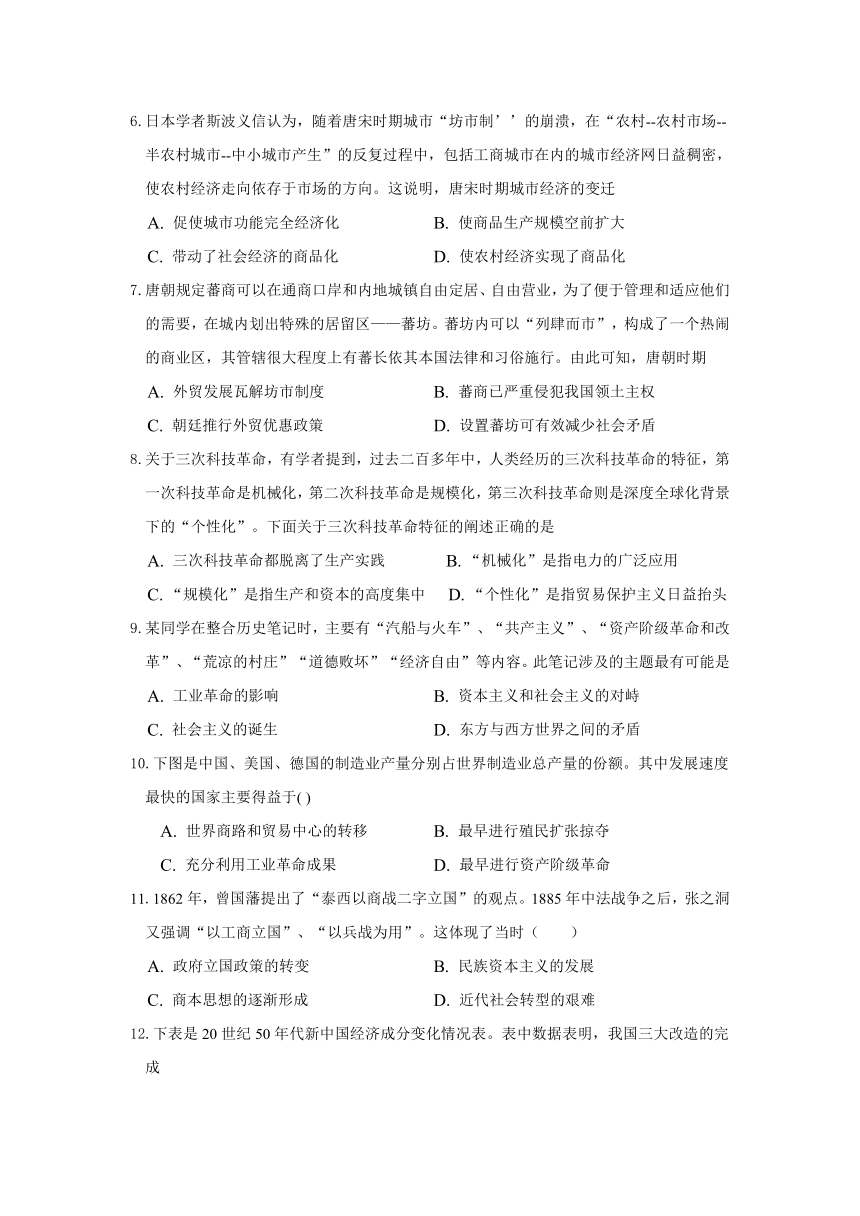

13.如图表是对我国新时期经济运行方式在四个年份中的变化情况的描述。图表中的数据变化反映了我国

A. 经济体制改革成果凸显 B. 市场经济体制基本建立

C. 国家宏观调控难以奏效 D. 计划经济束缚亟需打破

14.(新中国成立之后)几十年里,美国对华战略先后经历了冷战时期的“遏制战略”、建交后的“接触战略”和新全球化时期的“纳入战略”。新中国相应的应对举措是

A. 和平共处五项原则;改革开放;成立亚投行

B. 一边倒;“一条线、一大片”;改革开放

C. 社会主义工业化建设;加入世贸组织;开展全方位外交

D. 抗美援朝;人民公社化运动;“一带一路”战略

15.1910~1911年间,当鼠疫波及华北之时,颇有影响的《大公报》刊载了天津官医院的来稿,详细介绍了鼠疫的危害、病因、症状以及预防鼠疫的方法;还开设专栏介绍防疫知识。在当时的历史条件下,报刊宣传( )

A. 加速了清朝防疫体系的建立 B. 推动了公共卫生意识的增强

C..开启了对疫情的专业研究 D. 控制了疫情的暴发和扩散

16.20世纪90年代末以来,美国影视公司拍摄的具有中国传统文化特色的花木兰、功夫熊等影片一时风靡全球,以致“中国人在电影院花钱看老外拍的中国故事”。这一现象

A. 是经济全球化发展的结果 B. 得益于美国资本对外扩张

C. 说明中国经济影响提高 D. 反映了区域经济壁垒消除

17.罗斯福新政的第一步,就淘汰银行10797家。公众舆论评价说这个行动优如“黑沉沉的太空出现的一道闪电”。这一“闪电”的深远意义是( )

A. 在整顿金融业方面成效显著 B. 通过整顿银行克服了金融危机

C. 加强国家对金融的全面控制 D. 开启了大规模干预经济的模式

18.美国学者托尼·朱特在《战后欧洲史》中说:“英国在1930年代开始起步的汽车增长,因战争和战后的短缺而中止了,但从1950年到1980年,它的汽车拥有量隔10年增长一倍。……意大利私人拥有汽车量1965年是550万辆,1970年超过1 000万辆,1975年约有1 500万辆。”关于上述现象出现原因的表述,不正确的是( )

A. 经济危机和战后消费需求释放 B. 欧洲“福利国家”制度推行

C. 国家垄断资本主义的强力推动 D. “知识经济”模式快速运行

19.1927年苏联第聂伯河水电站开始动工建设。它借鉴了加拿大阿达姆伯克水电站和拉加贝尔水电站的建设经验,由苏联水利建设专家设计、美国水电专家小组指导。历时5年,先期5个发电机组建成投产。据此可知当时( )

A. 美苏两国由对手变成盟友 B. 苏联推崇市场经济体制

C. 新经济政策影响并未消失 D. 苏联工业位居世界第二

20.有学者认为,在20世纪上半期整体世界已经形成,但全球化属于自发阶段。“二战”后,联合国、国际货币基金组织、关税与贸易总协定等一系列国际组织出现,全球化进入自觉阶段。这一观点的依据是

A. “二战”后资本主义世界体系最终形成 B. 资本主义与社会主义经济联系密切

C. 大国之间关系由战时对抗走向战后合作 D. 经济合作的体系化建设取得突破性进展

21.从20世纪50年代欧洲出现欧洲经济共同体和欧洲自由贸易联盟,到60年代东南亚地区成立东南亚国家联盟和70年代非洲的西非国家经济共同体,再到八九十年代成立亚太经合组织、北美自由贸易区等。这些现象反映了

A.经济全球化发展速度趋缓 B. 发展中国家综合实力壮大

C. 国际市场区域化趋势明显 D. 国际经济新秩序已经形成

22.新版俄罗斯历史教材中指出:“新经济政策不是被‘取缔’的,而是由于它不能够承担如此沉重的任务被‘压垮’了。”“压垮”新经济政策的是( )

A.国家调节市场的尝试 B.经济和政治危机

C.社会主义工业化的开展 D.国内外敌对势力的武装干涉

23.在二战后的民族解放浪潮中,亚非拉地区诞生了一大批新兴民族国家。20世纪六七十年代,韩国、新加坡等经济高速增长,成为新兴工业化国家;90年代以来,国际社会将大约30个经济快速增长、市场潜力大的国家和地区称为“新兴市场”“新兴经济体”。从以上变化可以看出( )

A.新兴力量重塑着战后世界秩序 B.区域经济集团的影响扩大

C.发展问题是战后世界的首要问题 D.经济全球化加大了南北差距

24.下图为一段时间内我国进出口总额的变化情况。这一变化主要得益于()

A.中国国内制造业的大发展 B. 对外贸易环境出现变化

C. 邓小平南方谈话的推动 D. 世界经济快速发展的带动

25.“301条款”是美国《1974年贸易法》第301条的俗称,该条款是美国贸易法中有关对外国立法或行政上违反协定、损害美国利益的行为采取单边行动的立法权条款。依据这一条款,2018年4月16日,美国商务部宣布将全面禁止美国公司向中兴通讯销售零部件、商品、软件和技术7年,这对于芯片严重依赖美国进口的中兴通讯是致命的打击。材料主要表明( )

A. 高科技产业发展迅猛 B. 世界经济体系发生变化

C. 中国制造业基础薄弱 D. 美国无视世贸组织规则

26.先秦诸子百家中,道家讲天道,墨家信鬼神,他们都不讲天命,儒家则讲人道,信天命,不信鬼神;道家无为而无求,墨家有为而有求,儒家有为而无求。据此可知,与其他思想流派相比,儒家思想 ( )

A. 重视天人关系的研究 B. 有较强道义和责任感

C. 与墨家思想可以互补 D. 蕴含了早期民本思想

27.下图形象地反映了()

A. 传统科技的兴衰 B. 君主专制的演化

C. 商品经济的发展 D. 儒家思想的发展

28.有学者指出,汉武帝把儒家思想变成国家意识形态,通过制度建设和核心价值观的构建,以行政系统为中介,把儒家思想落实到了实处,使先秦儒家孔孟的思想在汉代变成了现实。这反映出汉代

A. 完整继承了先秦儒学思想 B. 注重发挥儒学的政治价值

C. 排除了其他诸子百家学说 D. 实现了儒家思想的体系化

29.中国服饰在不同历史时期特征各异,如商的“威严庄重”,周的“秩序井然”,战国的“清新”,汉的“凝重”,六朝的“消瘦”,唐的“丰满华丽”,宋的“理性美”,元的“粗壮豪放”,明的“敦厚繁丽”,清的“纤巧”。这里周的“秩序井然”、战国的“清新”、唐的“丰满华丽”、宋的“理性美”折射出的历史内涵分别是()

A. 血缘政治、社会变革、政治民主、新思潮萌发

B. 官僚政治、儒学创新、封建盛世、“经世致用”思想

C. 血缘政治、社会变革、封建盛世、理学盛行

D. 官僚政治、儒学创新、审美观念、理学盛行

30.钱穆指出,希腊社会上有一批所谓“哲人”,他们到处游行,教导青年,作演讲和许多奇怪的辩论,造成希腊很坏的风气。于是有了苏格拉底,他讲述人生的共同真理;有了柏拉图,提出了理想国的教育制度;有了亚里士多德,提出教育为国家政体服务。三位思想家的共同之处在于()

A. 主张教育为国家政治服务 B.努力补救极端个人主义之流弊

C.强调培养具有独立人格之公民 D. 将教育与哲学理想相结合

二.主观题部分:(共3道题,共40分。)

31.阅读材料,完成下列要求。

材料一: 我国封建社会前期的出口以丝绸、漆器、铁器等为主。隋唐时期是中国封建社会的繁荣时期,陶瓷成了我国古代出口的新兴产业,重要的转折是对外实行开放政策,建立了世界上最早的进出口管理机构——市舶。宋代,各类书籍,包括经典开始出口。元代由于棉织业的兴起,出现了我国出口的第三大军。明清时期,棉布成了主要出口品。进口商品早期有犀角、象牙、香料、珍珠、宝石、琉璃、药材、马匹、珍禽异兽、布匹、木材等,也引进了棉花、烟草、玉米、番薯和多种蔬菜等作物。

——摘编自沈光耀《中国古代对外贸易史》

材料二:1860年,在英国进口商品中工业原料——棉花,居于首位,其次是谷物,后面的依次为食糖、羊毛、生丝、木材、茶叶、油料、酒和黄油,这些是进口价值最大的前10种商品。第二个10种商品是牛脂、亚麻、铜、皮革、丝织品、咖啡、烈酒、烟草、大米和铁锭。这些进口商品中有相当大一部分是打算再运往国外销售的,英国正在迅速变成一个欧洲(且不说世界)市场和中间商。1860年,英国出口商品中列于第一位的是棉织品,其次是羊毛织品,再次是钢铁,后面依次为棉纱、亚麻织品、羊毛和羊毛纱、男子服饰和女子头饰、机器、金属器皿和餐具以及煤。此外还有大量各种各样的货品:铜、衣服、皮革制品、啤酒、麻纱、陶器和瓷器、丝绞和丝纱、化学制品、纸以及别的许多东西。

——摘编自[英]W.H.B.考特著《简明英国经济史(1750年至1939年)》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,指出古代中国对外贸易的特点及发展原因。(6分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,概括近代英国对外贸易出现的变化,(6分)并说明古代中国、近代英国对外贸易所产生的不同的世界影响。(4分)

32.阅读材料,回答问题。

材料一 : 近代知识分子不幸生活在一个内忧外患相交织的时代……从传统文化背景走出来的他们带有深深的传统烙印,勉力经世的社会责任感使他们自觉充当“社会良心”的角色,忧患意识又促使他们自觉入世,来自西方的冲击带给他们新的视野和人生体验。如曾国藩、康有为等人,作为近代不同阶段上层知识分子的代表,从学术理论到个体人格的参与,从治经到探讨治国之术的递变,都反映了他们忧时匡世之心。 ——摘编自于淑敏《从人名符号看近代中国知识分子的心路历程》

材料二 :“西化”的基本要义是向西方学习,即通过学习西方……以使自己达到如西方一样的先进社会状态。从“西化”到“全盘西化”到“与国情相结合”“走自己的路”……正是通过这种互相之间取长补短的借鉴和对话,中国得以在近代化的历史中探寻到一条出路。 ——摘《“全盘西化”思潮:一种现代化视角的解析》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析近代中国知识分子“入世”的原因。(4分)

(2)根据材料二并结合所学知识,简要说明西化对中国近代化的作用。(8分)

33.阅读材料,完成下列要求。

近现代以来, 世界经济格局几经变迁:

(1)图1反映了19世纪后期英国在世界工业生产和贸易中分别处于什么地位 英国取得如此地位的最根本因素是什么 (6分)

(2) 图2和图3分别反映了当今世界经济的什么发展趋势 为顺应这两大趋势, 中国政府有哪此重大举措 (6分)

2023届主二上学期第二次月考历史试题答案

一.单选题(本大题共30小题,共60分)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

C D D A D C C C A C C C A A B

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

A D D C D C C A B D B D B C B

二.主观题部分:(共3道题,共40分。)

31.(1)特点:出口商品以手工业品为主;进口商品以奢侈品为主,也引进经济作物;形式上以朝贡贸易为主。

原因:农业、手工业发展及技艺的进步;人口的不断增加;外贸主要由政府控制;

(6分)

(2)变化:进口主要是工业原料及食物;出口主要是工业制成品;推行自由贸易政策;

影响:古代中国,在中外贸易中曾长期处于优势地位;扩大了中国文化在世界的影 响力,促进了中外经济文化交流。

近代英国,处于世界贸易中心地位,推动了资本主义世界市场的基本形成;东方从属于西方。(10分)

32.【答案】

(1)原因:近代中国处于半殖民地半封建社会的现实,内忧外患的刺激;受传统儒学经世致用思想的影响;知识分子自身的责任担当意识;受西方先进思想的影响。(4分)

(2)作用:

政治:促进民主制度代替封建专制制度,探索出一条符合国情的革命道路;

经济:工业化程度不断提高,民族资本主义经济不断发展;

文化:西方先进科技和文化传播,解放了人们的思想,马克思主义传播给中国革命指明新的方向;

社会生活:传统陋习不断被废止,平等、自由等观念融入新式生活方式中。(8分)

33.(1)世界工厂 (或第一个工业国);世界贸易中心。英国率先完成工业革命。(6分)

(2)经济区域集团化;经济全球化。1991年,中国加入亚太经合组织;1992年,党的十四大,提出建立社会主义市场经济体制;中国积极推行对外开放政策,;2001年正式加入世界贸易组织。(6分)

历史试卷

2021.10.25.

一.单选题(本大题共30小题,共60分)

1.钱穆先生指出“中国版图的恢廓,盖自秦时已奠其规模。近世言秦政,率斥其专制。然按实而论,秦人初创中国统一之新局,其所努力,亦均为当时事势所需,实未可一一深非也。”其观点意在说明( )

A.秦朝奠定了后世版图基础 B.郡县制不利于实现君主集权

C.中央集权体制具有合理性 D.专制暴政与秦朝的灭亡无关

2.1939年,毛泽东在《八路军军政杂志》上发文指出:八路军的将士应该感谢直接间接配合作战的友军,没有正面主力的英勇抗战,便无从顺利地开展敌后方的游击战争;没有同处于敌后的友军之配合也不能得到这样大的成绩。这段叙述反映出( )

A.两党在抗战期间始终密切合作 B.敌后战场已成为抗战的主战场

C.百团大战取得最终胜利的原因 D.国民党军队在两个战场的贡献

3.西周时,“一人跖(踏)耒而耕,不过十亩”。战国时期,“一夫挟五口,治田百亩,岁收亩一石半,为粟百五十石”。导致这一变化的原因不包括()

A. 铁犁牛耕的推广 B. 封建土地私有制的确立

C. 水利工程的兴建 D. 国家统一的安定环境

4.北宋丝织业逐渐形成江浙和四川两个中心,蜀地丝织品号为冠天下。河南、河北、江西造瓷器大量运销国外。苏皖地区金、银、铜、铁、铅、煤的开采冶炼规模都相当大。明州、泉州、广州造船业居世界首位。这些现象表明宋代

A. 产业的区域分工较鲜明 B. 手工业产品主要用于出口

C. 朝贡贸易得到一定发展 D. 对外贸易成为经济的支柱

5.关于中国古代城市发展的规律,以下叙述不正确的是

A. 随着商业的发展,隋唐以后商业城市逐渐兴起,商业性和工业性逐步加强

B. 自西周到唐朝,城市主要是政治中心、军事重镇,商业贸易和市场的规模不大

C. 宋代城市的商业活动范围扩大,城市的经济功能大为增强,草市已成为城市管理的一部分

D. 明清时期在工商业发达的中原地区和交通要冲,兴起了大批以经济功能为主的中小工商业市镇

6.日本学者斯波义信认为,随着唐宋时期城市“坊市制’’的崩溃,在“农村--农村市场--半农村城市--中小城市产生”的反复过程中,包括工商城市在内的城市经济网日益稠密,使农村经济走向依存于市场的方向。这说明,唐宋时期城市经济的变迁

A. 促使城市功能完全经济化 B. 使商品生产规模空前扩大

C. 带动了社会经济的商品化 D. 使农村经济实现了商品化

7.唐朝规定蕃商可以在通商口岸和内地城镇自由定居、自由营业,为了便于管理和适应他们的需要,在城内划出特殊的居留区——蕃坊。蕃坊内可以“列肆而市”,构成了一个热闹的商业区,其管辖很大程度上有蕃长依其本国法律和习俗施行。由此可知,唐朝时期

A. 外贸发展瓦解坊市制度 B. 蕃商已严重侵犯我国领土主权

C. 朝廷推行外贸优惠政策 D. 设置蕃坊可有效减少社会矛盾

8.关于三次科技革命,有学者提到,过去二百多年中,人类经历的三次科技革命的特征,第一次科技革命是机械化,第二次科技革命是规模化,第三次科技革命则是深度全球化背景下的“个性化”。下面关于三次科技革命特征的阐述正确的是

A. 三次科技革命都脱离了生产实践 B. “机械化”是指电力的广泛应用

C. “规模化”是指生产和资本的高度集中 D. “个性化”是指贸易保护主义日益抬头

9.某同学在整合历史笔记时,主要有“汽船与火车”、“共产主义”、“资产阶级革命和改革”、“荒凉的村庄”“道德败坏”“经济自由”等内容。此笔记涉及的主题最有可能是

A. 工业革命的影响 B. 资本主义和社会主义的对峙

C. 社会主义的诞生 D. 东方与西方世界之间的矛盾

10.下图是中国、美国、德国的制造业产量分别占世界制造业总产量的份额。其中发展速度最快的国家主要得益于( )

A. 世界商路和贸易中心的转移 B. 最早进行殖民扩张掠夺

C. 充分利用工业革命成果 D. 最早进行资产阶级革命

11.1862年,曾国藩提出了“泰西以商战二字立国”的观点。1885年中法战争之后,张之洞又强调“以工商立国”、“以兵战为用”。这体现了当时( )

A. 政府立国政策的转变 B. 民族资本主义的发展

C. 商本思想的逐渐形成 D. 近代社会转型的艰难

12.下表是20世纪50年代新中国经济成分变化情况表。表中数据表明,我国三大改造的完成

国营经济 合作社经济 公私合营经济 资本主义经济 个体经济

1952年 19.1% 1.5% 0.7% 6.9% 71.8%

1956年 32.2% 53.49% 7.3% 0% 7.1%

A. 奠定了社会主义工业化初步基础 B. 使我国重工业得到较快发展

C. 初步建成了社会主义的经济体系 D. 多种所有制经济并存和发展

13.如图表是对我国新时期经济运行方式在四个年份中的变化情况的描述。图表中的数据变化反映了我国

A. 经济体制改革成果凸显 B. 市场经济体制基本建立

C. 国家宏观调控难以奏效 D. 计划经济束缚亟需打破

14.(新中国成立之后)几十年里,美国对华战略先后经历了冷战时期的“遏制战略”、建交后的“接触战略”和新全球化时期的“纳入战略”。新中国相应的应对举措是

A. 和平共处五项原则;改革开放;成立亚投行

B. 一边倒;“一条线、一大片”;改革开放

C. 社会主义工业化建设;加入世贸组织;开展全方位外交

D. 抗美援朝;人民公社化运动;“一带一路”战略

15.1910~1911年间,当鼠疫波及华北之时,颇有影响的《大公报》刊载了天津官医院的来稿,详细介绍了鼠疫的危害、病因、症状以及预防鼠疫的方法;还开设专栏介绍防疫知识。在当时的历史条件下,报刊宣传( )

A. 加速了清朝防疫体系的建立 B. 推动了公共卫生意识的增强

C..开启了对疫情的专业研究 D. 控制了疫情的暴发和扩散

16.20世纪90年代末以来,美国影视公司拍摄的具有中国传统文化特色的花木兰、功夫熊等影片一时风靡全球,以致“中国人在电影院花钱看老外拍的中国故事”。这一现象

A. 是经济全球化发展的结果 B. 得益于美国资本对外扩张

C. 说明中国经济影响提高 D. 反映了区域经济壁垒消除

17.罗斯福新政的第一步,就淘汰银行10797家。公众舆论评价说这个行动优如“黑沉沉的太空出现的一道闪电”。这一“闪电”的深远意义是( )

A. 在整顿金融业方面成效显著 B. 通过整顿银行克服了金融危机

C. 加强国家对金融的全面控制 D. 开启了大规模干预经济的模式

18.美国学者托尼·朱特在《战后欧洲史》中说:“英国在1930年代开始起步的汽车增长,因战争和战后的短缺而中止了,但从1950年到1980年,它的汽车拥有量隔10年增长一倍。……意大利私人拥有汽车量1965年是550万辆,1970年超过1 000万辆,1975年约有1 500万辆。”关于上述现象出现原因的表述,不正确的是( )

A. 经济危机和战后消费需求释放 B. 欧洲“福利国家”制度推行

C. 国家垄断资本主义的强力推动 D. “知识经济”模式快速运行

19.1927年苏联第聂伯河水电站开始动工建设。它借鉴了加拿大阿达姆伯克水电站和拉加贝尔水电站的建设经验,由苏联水利建设专家设计、美国水电专家小组指导。历时5年,先期5个发电机组建成投产。据此可知当时( )

A. 美苏两国由对手变成盟友 B. 苏联推崇市场经济体制

C. 新经济政策影响并未消失 D. 苏联工业位居世界第二

20.有学者认为,在20世纪上半期整体世界已经形成,但全球化属于自发阶段。“二战”后,联合国、国际货币基金组织、关税与贸易总协定等一系列国际组织出现,全球化进入自觉阶段。这一观点的依据是

A. “二战”后资本主义世界体系最终形成 B. 资本主义与社会主义经济联系密切

C. 大国之间关系由战时对抗走向战后合作 D. 经济合作的体系化建设取得突破性进展

21.从20世纪50年代欧洲出现欧洲经济共同体和欧洲自由贸易联盟,到60年代东南亚地区成立东南亚国家联盟和70年代非洲的西非国家经济共同体,再到八九十年代成立亚太经合组织、北美自由贸易区等。这些现象反映了

A.经济全球化发展速度趋缓 B. 发展中国家综合实力壮大

C. 国际市场区域化趋势明显 D. 国际经济新秩序已经形成

22.新版俄罗斯历史教材中指出:“新经济政策不是被‘取缔’的,而是由于它不能够承担如此沉重的任务被‘压垮’了。”“压垮”新经济政策的是( )

A.国家调节市场的尝试 B.经济和政治危机

C.社会主义工业化的开展 D.国内外敌对势力的武装干涉

23.在二战后的民族解放浪潮中,亚非拉地区诞生了一大批新兴民族国家。20世纪六七十年代,韩国、新加坡等经济高速增长,成为新兴工业化国家;90年代以来,国际社会将大约30个经济快速增长、市场潜力大的国家和地区称为“新兴市场”“新兴经济体”。从以上变化可以看出( )

A.新兴力量重塑着战后世界秩序 B.区域经济集团的影响扩大

C.发展问题是战后世界的首要问题 D.经济全球化加大了南北差距

24.下图为一段时间内我国进出口总额的变化情况。这一变化主要得益于()

A.中国国内制造业的大发展 B. 对外贸易环境出现变化

C. 邓小平南方谈话的推动 D. 世界经济快速发展的带动

25.“301条款”是美国《1974年贸易法》第301条的俗称,该条款是美国贸易法中有关对外国立法或行政上违反协定、损害美国利益的行为采取单边行动的立法权条款。依据这一条款,2018年4月16日,美国商务部宣布将全面禁止美国公司向中兴通讯销售零部件、商品、软件和技术7年,这对于芯片严重依赖美国进口的中兴通讯是致命的打击。材料主要表明( )

A. 高科技产业发展迅猛 B. 世界经济体系发生变化

C. 中国制造业基础薄弱 D. 美国无视世贸组织规则

26.先秦诸子百家中,道家讲天道,墨家信鬼神,他们都不讲天命,儒家则讲人道,信天命,不信鬼神;道家无为而无求,墨家有为而有求,儒家有为而无求。据此可知,与其他思想流派相比,儒家思想 ( )

A. 重视天人关系的研究 B. 有较强道义和责任感

C. 与墨家思想可以互补 D. 蕴含了早期民本思想

27.下图形象地反映了()

A. 传统科技的兴衰 B. 君主专制的演化

C. 商品经济的发展 D. 儒家思想的发展

28.有学者指出,汉武帝把儒家思想变成国家意识形态,通过制度建设和核心价值观的构建,以行政系统为中介,把儒家思想落实到了实处,使先秦儒家孔孟的思想在汉代变成了现实。这反映出汉代

A. 完整继承了先秦儒学思想 B. 注重发挥儒学的政治价值

C. 排除了其他诸子百家学说 D. 实现了儒家思想的体系化

29.中国服饰在不同历史时期特征各异,如商的“威严庄重”,周的“秩序井然”,战国的“清新”,汉的“凝重”,六朝的“消瘦”,唐的“丰满华丽”,宋的“理性美”,元的“粗壮豪放”,明的“敦厚繁丽”,清的“纤巧”。这里周的“秩序井然”、战国的“清新”、唐的“丰满华丽”、宋的“理性美”折射出的历史内涵分别是()

A. 血缘政治、社会变革、政治民主、新思潮萌发

B. 官僚政治、儒学创新、封建盛世、“经世致用”思想

C. 血缘政治、社会变革、封建盛世、理学盛行

D. 官僚政治、儒学创新、审美观念、理学盛行

30.钱穆指出,希腊社会上有一批所谓“哲人”,他们到处游行,教导青年,作演讲和许多奇怪的辩论,造成希腊很坏的风气。于是有了苏格拉底,他讲述人生的共同真理;有了柏拉图,提出了理想国的教育制度;有了亚里士多德,提出教育为国家政体服务。三位思想家的共同之处在于()

A. 主张教育为国家政治服务 B.努力补救极端个人主义之流弊

C.强调培养具有独立人格之公民 D. 将教育与哲学理想相结合

二.主观题部分:(共3道题,共40分。)

31.阅读材料,完成下列要求。

材料一: 我国封建社会前期的出口以丝绸、漆器、铁器等为主。隋唐时期是中国封建社会的繁荣时期,陶瓷成了我国古代出口的新兴产业,重要的转折是对外实行开放政策,建立了世界上最早的进出口管理机构——市舶。宋代,各类书籍,包括经典开始出口。元代由于棉织业的兴起,出现了我国出口的第三大军。明清时期,棉布成了主要出口品。进口商品早期有犀角、象牙、香料、珍珠、宝石、琉璃、药材、马匹、珍禽异兽、布匹、木材等,也引进了棉花、烟草、玉米、番薯和多种蔬菜等作物。

——摘编自沈光耀《中国古代对外贸易史》

材料二:1860年,在英国进口商品中工业原料——棉花,居于首位,其次是谷物,后面的依次为食糖、羊毛、生丝、木材、茶叶、油料、酒和黄油,这些是进口价值最大的前10种商品。第二个10种商品是牛脂、亚麻、铜、皮革、丝织品、咖啡、烈酒、烟草、大米和铁锭。这些进口商品中有相当大一部分是打算再运往国外销售的,英国正在迅速变成一个欧洲(且不说世界)市场和中间商。1860年,英国出口商品中列于第一位的是棉织品,其次是羊毛织品,再次是钢铁,后面依次为棉纱、亚麻织品、羊毛和羊毛纱、男子服饰和女子头饰、机器、金属器皿和餐具以及煤。此外还有大量各种各样的货品:铜、衣服、皮革制品、啤酒、麻纱、陶器和瓷器、丝绞和丝纱、化学制品、纸以及别的许多东西。

——摘编自[英]W.H.B.考特著《简明英国经济史(1750年至1939年)》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,指出古代中国对外贸易的特点及发展原因。(6分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,概括近代英国对外贸易出现的变化,(6分)并说明古代中国、近代英国对外贸易所产生的不同的世界影响。(4分)

32.阅读材料,回答问题。

材料一 : 近代知识分子不幸生活在一个内忧外患相交织的时代……从传统文化背景走出来的他们带有深深的传统烙印,勉力经世的社会责任感使他们自觉充当“社会良心”的角色,忧患意识又促使他们自觉入世,来自西方的冲击带给他们新的视野和人生体验。如曾国藩、康有为等人,作为近代不同阶段上层知识分子的代表,从学术理论到个体人格的参与,从治经到探讨治国之术的递变,都反映了他们忧时匡世之心。 ——摘编自于淑敏《从人名符号看近代中国知识分子的心路历程》

材料二 :“西化”的基本要义是向西方学习,即通过学习西方……以使自己达到如西方一样的先进社会状态。从“西化”到“全盘西化”到“与国情相结合”“走自己的路”……正是通过这种互相之间取长补短的借鉴和对话,中国得以在近代化的历史中探寻到一条出路。 ——摘《“全盘西化”思潮:一种现代化视角的解析》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析近代中国知识分子“入世”的原因。(4分)

(2)根据材料二并结合所学知识,简要说明西化对中国近代化的作用。(8分)

33.阅读材料,完成下列要求。

近现代以来, 世界经济格局几经变迁:

(1)图1反映了19世纪后期英国在世界工业生产和贸易中分别处于什么地位 英国取得如此地位的最根本因素是什么 (6分)

(2) 图2和图3分别反映了当今世界经济的什么发展趋势 为顺应这两大趋势, 中国政府有哪此重大举措 (6分)

2023届主二上学期第二次月考历史试题答案

一.单选题(本大题共30小题,共60分)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

C D D A D C C C A C C C A A B

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

A D D C D C C A B D B D B C B

二.主观题部分:(共3道题,共40分。)

31.(1)特点:出口商品以手工业品为主;进口商品以奢侈品为主,也引进经济作物;形式上以朝贡贸易为主。

原因:农业、手工业发展及技艺的进步;人口的不断增加;外贸主要由政府控制;

(6分)

(2)变化:进口主要是工业原料及食物;出口主要是工业制成品;推行自由贸易政策;

影响:古代中国,在中外贸易中曾长期处于优势地位;扩大了中国文化在世界的影 响力,促进了中外经济文化交流。

近代英国,处于世界贸易中心地位,推动了资本主义世界市场的基本形成;东方从属于西方。(10分)

32.【答案】

(1)原因:近代中国处于半殖民地半封建社会的现实,内忧外患的刺激;受传统儒学经世致用思想的影响;知识分子自身的责任担当意识;受西方先进思想的影响。(4分)

(2)作用:

政治:促进民主制度代替封建专制制度,探索出一条符合国情的革命道路;

经济:工业化程度不断提高,民族资本主义经济不断发展;

文化:西方先进科技和文化传播,解放了人们的思想,马克思主义传播给中国革命指明新的方向;

社会生活:传统陋习不断被废止,平等、自由等观念融入新式生活方式中。(8分)

33.(1)世界工厂 (或第一个工业国);世界贸易中心。英国率先完成工业革命。(6分)

(2)经济区域集团化;经济全球化。1991年,中国加入亚太经合组织;1992年,党的十四大,提出建立社会主义市场经济体制;中国积极推行对外开放政策,;2001年正式加入世界贸易组织。(6分)

同课章节目录