吉林省白城市第一高级中学校2021-2022学年高二上学期期中考试历史试卷(Word版含答案)

文档属性

| 名称 | 吉林省白城市第一高级中学校2021-2022学年高二上学期期中考试历史试卷(Word版含答案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 135.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-11-03 18:14:35 | ||

图片预览

文档简介

白城市第一高中2021—2022学年上学期期中考试

高二历史试卷

本试卷分第I卷选择题和第Ⅱ卷材料分析题两部分。第I卷54分,第Ⅱ卷46分,共100分。考试时间为90分钟。

第I卷

选择题(每个题目只有一个最佳选项,每题2分,27道题,共计54分)

1. 西周文献中,常见周王以“我邦”与“我家”并提,要求臣下尽心效力,“保其家邦”,并说周

公这样的朝廷大臣是“勤劳于王家”。这体现了西周

A. “家国一体”的政治理念 B. 中央集权制度已经建立

C. 继续沿用世卿世禄制度 D. 封邦建国,以藩屏周

2. 秦朝设立丞相,明朝废除丞相,下列对这种现象分析正确的是

A.体现权力互相制衡的原则 B.因为相权威胁皇权

C.有利于加强中央对地方的控制 D.君主专制的需要

3. 在雅典的陪审法庭上,被告人及其朋友为了驳斥原告人的讼词,可以作有力的、慷慨激昂的申辩,以求得陪审员的怜悯。这种申辩往往能奏效,因为它们总是在最后才提出来,接着便宣布倾向于被告人的审判结果。这表明雅典陪审法庭

A.保障了被告人的合法申诉权 B.存在着非理性判决的弊端

C.体现了原告与被告权利平等 D.司法程序具有较高的弹性

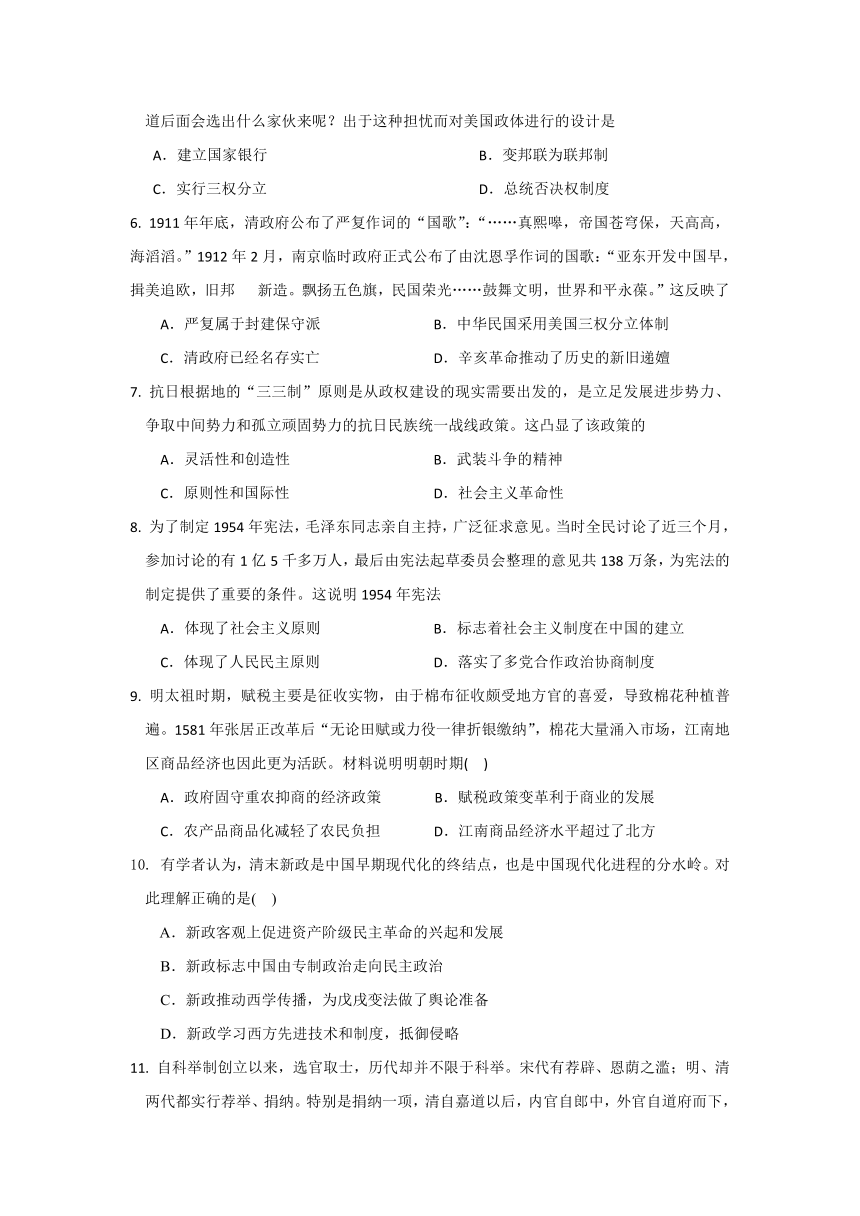

4. 时间轴是学习历史的重要方法。下图是某同学创建的中古时期欧洲封建制度发展的时间轴,①处应填

A.东罗马帝国灭亡 B.封君封臣制确立

C.罗马帝国建立 D.法国三级会议召开

5.在美国费城的制宪会议上,富兰克林曾说,我们知道第一个总统会是个好人,可是谁知道后面会选出什么家伙来呢?出于这种担忧而对美国政体进行的设计是

A.建立国家银行 B.变邦联为联邦制

C.实行三权分立 D.总统否决权制度

6. 1911年年底,清政府公布了严复作词的“国歌”:“……真熙嗥,帝国苍穹保,天高高,海滔滔。”1912年2月,南京临时政府正式公布了由沈恩孚作词的国歌:“亚东开发中国早,揖美追欧,旧邦 新造。飘扬五色旗,民国荣光……鼓舞文明,世界和平永葆。”这反映了

A.严复属于封建保守派 B.中华民国采用美国三权分立体制

C.清政府已经名存实亡 D.辛亥革命推动了历史的新旧递嬗

7. 抗日根据地的“三三制”原则是从政权建设的现实需要出发的,是立足发展进步势力、争取中间势力和孤立顽固势力的抗日民族统一战线政策。这凸显了该政策的

A.灵活性和创造性 B.武装斗争的精神

C.原则性和国际性 D.社会主义革命性

8. 为了制定1954年宪法,毛泽东同志亲自主持,广泛征求意见。当时全民讨论了近三个月,参加讨论的有1亿5千多万人,最后由宪法起草委员会整理的意见共138万条,为宪法的制定提供了重要的条件。这说明1954年宪法

A.体现了社会主义原则 B.标志着社会主义制度在中国的建立

C.体现了人民民主原则 D.落实了多党合作政治协商制度

9. 明太祖时期,赋税主要是征收实物,由于棉布征收颇受地方官的喜爱,导致棉花种植普遍。1581年张居正改革后“无论田赋或力役一律折银缴纳”,棉花大量涌入市场,江南地区商品经济也因此更为活跃。材料说明明朝时期( )

A.政府固守重农抑商的经济政策 B.赋税政策变革利于商业的发展

C.农产品商品化减轻了农民负担 D.江南商品经济水平超过了北方

10. 有学者认为,清末新政是中国早期现代化的终结点,也是中国现代化进程的分水岭。对此理解正确的是( )

A.新政客观上促进资产阶级民主革命的兴起和发展

B.新政标志中国由专制政治走向民主政治

C.新政推动西学传播,为戊戌变法做了舆论准备

D.新政学习西方先进技术和制度,抵御侵略

11. 自科举制创立以来,选官取士,历代却并不限于科举。宋代有荐辟、恩荫之滥;明、清两代都实行荐举、捐纳。特别是捐纳一项,清自嘉道以后,内官自郎中,外官自道府而下,皆可报捐。这说明中国古代

A.多元化的用人机制利于社会公平 B.科举制无法选拔真才实学的人才

C.血缘政治深刻影响各朝选官制度 D.选官制度带有明显专制主义色彩

12. 英国首相张伯伦曾对常务次官们说:“你们没有我们也能办事,而我们没有你们则不能做任何事。”这强调了( )

A.政治中立利于政策的连续性 B.文官制度提高了政府的效率

C.英国文官系统的相对独立性 D.责任内阁制下议会制约力强

13. 2005年全国人大常委会通过了《中华人民共和国公务员法》,明确规定录用担任主任科员以下及其他相当职务层次非领导职务公务员,采用公开考试、严格考察、平等竞争、择优录用的办法。这说明( )

A.改革开放进入全面深化新时期 B.全国人大是我国最高权力机关

C.公务员考录进入法制化轨道 D.市场经济体制逐步完善

14. 中国古代礼俗,官员遭父母丧应弃官家居,称“丁忧”。明清两代对官员“丁忧”之制执行非常严格,如果一个官员因为贪恋手中权力,父母死了隐匿不报,一旦被告发立刻削职为民,而且 在士人阶层中成为人所不齿的败类。这一现象表明

A.西周形成的礼乐制度影响深远

B.古代法制深受儒家伦理纲常的影响

C.历代王朝都以孝廉为选官标准

D.明清时期道德与法律开始融为一体

15. 在早期的罗马市民法中,妻子对嫁资没有任何支配权,丈夫可以任意处分婚姻财产。在后来的罗马万民法中,妻子逐渐取得对婚姻财产的部分支配权,丈夫要想处分嫁资首先需要征得妻子的同意。到了罗马古典法时期,妻子已经可以在离婚或者丧偶时通过诉讼主张自己的婚姻财产权。材料意在说明罗马法( )

A.规定婚姻关系中男女平等 B.伴随版图扩大而日臻完善

C.关于婚姻的规定影响后世 D.包含公平正义的价值理念

16. 恩格斯指出:“这部革命的法国的法典,直到现在还是包括英国在内的所有其他国家在财产法方面实行改革时所依据的范本。”对这部法典解释正确的是

A.体现权力制衡思想 B.注重保护个人权利

C.建立律师陪审制度 D.以习惯法为其基础

17. “金山银山,不如绿水青山”,随着改革开放的不断深入,中国政府颁布了一系列法律法规文件,下表反映出我国( )

年份 文件

1984年 《中华人民共和国水污染防治法》

1989年 《中华人民共和国环境保护法》

1996年 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》

2008年 《中华人民共和国循环经济促进法》

2017年 修正《中华人民共和国水污染防治法》

A.建国初期忽视环境保护 B.日益完善民主管理机制

C.社会主义法律体系形成 D.通过立法保护生态环境

18. “清乐”源自汉代乐府的俗乐,魏晋时期逐渐雅乐化,此后分散各地。河西地区的清乐与“羌胡之声”结合,南朝的清乐则与江南音乐结合,北朝曾改编清乐并由“胡人”演唱。隋代统一后重新整理了清乐,隋文帝称之为“华夏正声”。清乐的发展说明,魏晋以来( )

A.中原传统文化日渐消亡 B.民族之间文化互动增多

C.汉代礼乐制度逐步复原 D.异域文化占据社会主流

19. 1793年英国马戛尔尼使团初访中国,有些清朝地方官员将其称为“钦差”,乾隆闻此,甚为不满,下谕旨将使臣称为贡使,“以符体制”。乾隆这一做法( )

A.有利于实现外交近代化 B.维护了主权与领土完整

C.固守了传统的朝贡体制 D.表明乾隆开始关注世界

20. 中世纪教会倡导“日月说”:教权是太阳,皇权是月亮,月亮依附于太阳。但丁提出“两个太阳说”:教权是一个太阳,皇权也是一个太阳。他们分工不同,教权这个太阳照耀着精神的世界,皇权这个太阳照耀着现实的世界,他们起着不同的领导作用。这反映出但丁( )

A.倡导发展人的个性 B.要求建立主权民族国家

C.主张王权高于教权 D.推动了意大利宗教改革

21. 20世纪90年代以来,一些大国为一己私利,不惜退出国际条约,甚至不经联合国授权就采取制裁或战争,严重威胁着国际和平。这说明( )

A.国际司法制度亟待建立 B.联合国的运作规则发生变化

C.多极化趋势发生逆转 D.国际法的实施存在着局限性

22. 1957年周恩来在《关于我国的民族政策的几个问题》中讲到:“(中国历史上)我们整个中华民族对外曾是长期受帝国主义压迫的民族,内部是各民族在革命战争时同甘共苦结成了战斗友谊,使我们这个民族大家庭得到了解放。”这段话主要说明了( )

A.实行民族区域自治制度最早是1954年宪法的规定

B.实行民族区域自治制度是历史的必然选择

C.实行民族区域自治制度是各少数民族大杂居、小聚居的现实决定的

D.民族区域自治制度是我国的根本政治制度

23. 先谈判后建交是新中国独特的建交模式。1952年4月,周恩来曾解释道:“为了表示外交上的严肃性,我们又提出建交要经过谈判的手续,我们要看看人家是不是真正愿意在平等、互利和互相 尊重领土主权的基础上同我们建立外交关系。”这一建交模式( )

A.是和平共处五项原则的具体实施

B.体现新中国独立自主的外交方针

C.促使新中国迎来第一次建交高潮

D.打破了新中国的外交僵局和困境

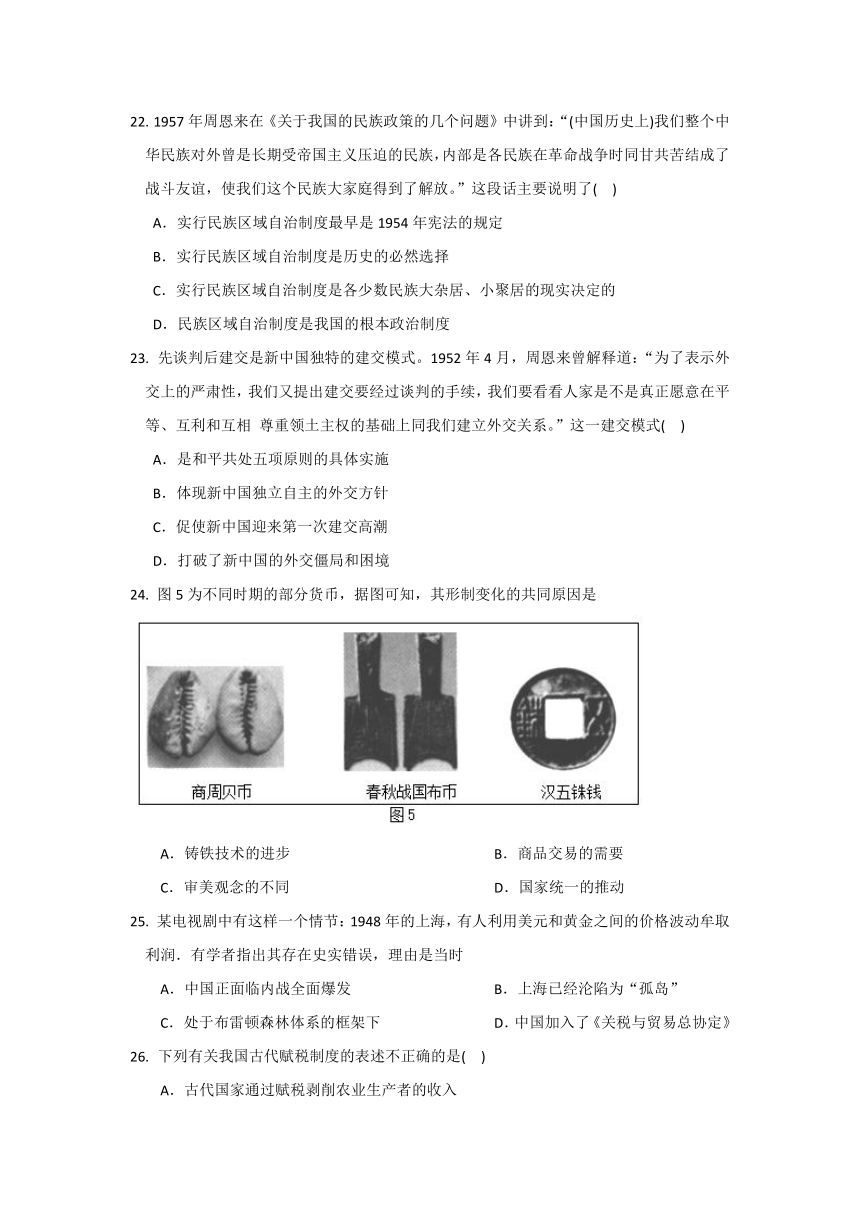

24. 图5为不同时期的部分货币,据图可知,其形制变化的共同原因是

A.铸铁技术的进步 B.商品交易的需要

C.审美观念的不同 D.国家统一的推动

25. 某电视剧中有这样一个情节:1948年的上海,有人利用美元和黄金之间的价格波动牟取利润.有学者指出其存在史实错误,理由是当时

A.中国正面临内战全面爆发 B.上海已经沦陷为“孤岛”

C.处于布雷顿森林体系的框架下 D.中国加入了《关税与贸易总协定》

26. 下列有关我国古代赋税制度的表述不正确的是( )

A.古代国家通过赋税剥削农业生产者的收入

B.各个朝代征收赋税的比例和数额有所不同

C.汉朝征收“泰半之赋”

D.农户交纳的赋税是专制王朝财政收入的主要来源

27. 1992年前,我国进出口平均关税税率高达47.2%,之后则逐年降低关税水平,到2002年关税总水平已降至12%,2010年之后基本保持在9.8%左右。这一时期关税税率的调整( )

A.标志我国市场经济体制基本建立

B.反映了我国产业结构调整的完成

C.是履行加入世界贸易组织承诺的义务需要

D.是落实国家经济体制改革的需要

第II卷

材料解析题 (28题18分,29题12分,30题16分,共计46分,请将答案写在答题纸上)

28.阅读材料,回答问题。(18分)

材料一 中国古代法律最早成文于春秋时期,确立于秦,成熟于隋唐,形成了中华法系。元朝对唐宋法律整体上弃而不用,在司法实践中却也广泛援引唐律。明朝以唐律为蓝本制定《大明律》,在司法实践中又特别重视“例”,曾数次重修《问刑条例》,而最后一次重修采取“律为正文,例为附注”的形式,开创了律例合编的体例,时人称之为“《大明律例》,一部礼经。礼法立教,出礼入刑。人知守礼,自不非为。非为不作,刑法何拘 ”清朝法典沿袭《大明律》,同样非常重视例,制定了《大清律例》。

——据白寿彝总主编《中国通史》整理

材料二 13世纪,英国通过《大宪章》,确立了法律至上和王权有限的原则。光荣革命后,英国确立了君主立宪制,法律体系更加完善。美国等很多国家在学习英国法律基础上制定了本国法律,构成了“英美法系”。1804年,拿破仑签署法令,颁布了《法国民法典》。《法国民法典》继承了罗马法传统,很快推广到欧洲各地,形成了“大陆法系”。“英美法系”和“大陆法系”有以下共性:法律由代表人民行使权力的议会制定,行政机构在法律规定的框架内行使行政权,法院根据法律独立掌握司法权,司法实践中坚持程序公正和无罪推定。

——据齐世荣总主编《世界史 近代卷》整理

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代法律的特点,并说明其影响。(8分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出欧洲近代法律体系与中国古代法律的主要不同之处,并分析造成不同的主要原因。(8分)

(3)综合以上材料和问题,谈谈你对法律体系的认识。(2分)

29.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料:古代中国对外交往中的历史事件(部分)

时期 史实

秦汉 张骞出使西域甘英出使大秦(罗马帝国)自波斯湾而还中国的铸铜和制漆传到朝鲜

隋唐 唐朝高丽了盛行玄奘西行胡椒、波斯枣、无花果、开心果等传入中国日本参照汉字草书和楷书的偏旁,创制了自己的文字

宋元 设置市舶式管理海外贸易指南针、火药相继传到欧洲刺桐港(泉州港)成为世界第一大港阿拉伯数字传入中国

明清 郑和七下西洋,远至非洲、红海沿岸传教士利玛窦来华《本草纲目》、《天工开物》被译成多种外国文字流传海外广州十三行统一经营对外贸易

根据材料并结合所学知识,对上表的内容提出自己的看法,并予以说明。(要求:看法明确说明需史论结合。)

30.阅读下列材料,回答问题。(16分)

材料一 从井田制、投田制、均田制到两税法,这就是古代中国的四种税制。皇帝根据亲疏远近来决定其分配土地的多少以及税收负担的多少,那些拥有大量土地的大地主和贵族要么拥有免税权,要么与官府勾结,逃避税收,最大的地主——皇帝却完全不用纳税。皇室拥有自己的土地,但是皇家的私库与国库之间却并非完全封闭,皇帝经常会伸手进入国库花费财政税收。黄宗羲在《明夷待访录》中列举了从唐朝租庸调到明朝一条鞭法的并税式改革的“积累莫返之害”,提出了并税式改革导致税上加税、愈演愈烈的著名命题,即历史上各种名目的税赋经并税式改革得以整编简化,但随后这些名目多的税种又重新出现,以致赋税持续攀升。从唐朝中后期“两税法”到清朝雍正年间的“摊丁入亩”,其实质是一脉相承的,其最大的进步意义在于把人民从土地束缚中解放出来,去从事商业。

——据《从宪制看中国古代税制改革及其启示》整理

材料二 鸦片战争之后,清政府财税体系趋于崩溃。清政府对民族工商业征收的各种租课、津贴和杂捐不仅繁难苛重,而且缺乏透明和公平,厘金、盐税和关税被时人称为三大“暗税”,19世纪80年代,李鸿章就曾倡议仿行印花税。1909年,日本小林丑三郎所著《比较财政学》中文版面世,与此同时,《申报》《东方杂志》等媒体也刊登了一系列介绍税收知识的文章。辛亥革命前夕,清政府推行的财政举措,是继清末新政和预备立宪之后又一重大体制改革,旨在根据中央与地方的事权配备相应的财权,以达到现代国家责、权、利相统一的治理目标,因而实行分税制的财政管理体制被提到议事日程上来。清政府推行分税制的改革目标并未实现,却有利于规范和统一税收制度,清末税制改革遭遇重重阻力,许多新的税制在筹议、设计、立法甚至推行中纷纷流产,由于统治者尝试改革的出发点与民众期望相去甚远,彼此猜疑,导致方案冲突和搁浅。

——摘编自《辛亥革命前后税制改革及其启示》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代税制的基本特征。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,分析清末税制改革的背景。(6分)

(3)综合上述材料,谈谈中国历史上税制演变的当代启示。(4分)

高二历史参考答案

一、选择题(每题2分,共54分)

1——5 ADBDC 6——10 DACBA 11——15 DCCBD 16——20 BDBCB

21——25 DBBBC 26——27 CD

二、材料解析题(共46分)

28、(18分)

答案:(1)特点:起源较早、源远流长;重视“例”的作用;重视儒家思想的教化作用。(4分,任答两点)

影响:一定程度上有利于加强君主专制统治、稳定当时社会秩序;一定程度上推动了当时社会经济的发展;具有一定的国际意义。(4分,任答两点)

(2)不同:欧洲近代法律体系特别强调法律至上,在此基础上形成了不同的法律体系,司法实践中坚持程序公正等;中国古代法律则强调法律为君主统治服务,人治色彩强烈,突出教化作用。(4分)原因:欧洲资本主义生产关系发展较快、程度较高, 欧洲君主专制统治相对薄弱;中国封建社会自然经济始终占据统治地位,中国古代君主专制不断强化。(4分)

(3)—定时期的法律体系受当时政治、经济等因素的影响;一定时期的法律体系又反过来影响该时期的政治、经济、社会等的发展。(2分)

29. .答案示例:(12分)

看法:中国古代对外交往促进中外文明的交融。(2分)

说明:中国古代对外交往历史悠久,自古以来,中外在政治、经济、文化等方面进行了全面交流。(2分)中国古代开辟的陆上和海上丝绸之路,成为中外传统贸易的重要通道。活跃在丝绸之路的中外使者、商人络绎不绝。丝绸、瓷器、茶叶、四大发明等伟到国外,胡椒、波斯枣等传入中国。中外贸易互通有无,贸易品种多样,丰富了中外人民的生活,促进了中外政治经济文化交流。(6分,至少列举两上以上的史实)

中国古代对外交往有利于中华文化圈的形成和发展,扩大了中华文化的影响力,推动了人类的共同进步。(2分)

30、(16分)答案:(1)特征:以土地为核心,农民是税收主要承担者;呈现出家国不分的皇权专制特征;循环往复、不断累加;对农民的人身控制渐趋松弛。(6分,任答3点)

(2)背景:列强的侵略及战乱造成财政危机,激化社会矛盾;民族工商业不断发展;近代西方民主思想与税收理论的广泛传播;民主革命的不断发展,统治危机加深;清末“新政”、预备立宪运动的推动。(6分,任答3点)

(3)启示:税制改革是一个系统工程,必须标本兼治;要大力发展国民经济;加强税法宣传和纳税教育,营造和谐的税收环境;积极发挥税收调节作用。(4分,任答两点)

高二历史试卷

本试卷分第I卷选择题和第Ⅱ卷材料分析题两部分。第I卷54分,第Ⅱ卷46分,共100分。考试时间为90分钟。

第I卷

选择题(每个题目只有一个最佳选项,每题2分,27道题,共计54分)

1. 西周文献中,常见周王以“我邦”与“我家”并提,要求臣下尽心效力,“保其家邦”,并说周

公这样的朝廷大臣是“勤劳于王家”。这体现了西周

A. “家国一体”的政治理念 B. 中央集权制度已经建立

C. 继续沿用世卿世禄制度 D. 封邦建国,以藩屏周

2. 秦朝设立丞相,明朝废除丞相,下列对这种现象分析正确的是

A.体现权力互相制衡的原则 B.因为相权威胁皇权

C.有利于加强中央对地方的控制 D.君主专制的需要

3. 在雅典的陪审法庭上,被告人及其朋友为了驳斥原告人的讼词,可以作有力的、慷慨激昂的申辩,以求得陪审员的怜悯。这种申辩往往能奏效,因为它们总是在最后才提出来,接着便宣布倾向于被告人的审判结果。这表明雅典陪审法庭

A.保障了被告人的合法申诉权 B.存在着非理性判决的弊端

C.体现了原告与被告权利平等 D.司法程序具有较高的弹性

4. 时间轴是学习历史的重要方法。下图是某同学创建的中古时期欧洲封建制度发展的时间轴,①处应填

A.东罗马帝国灭亡 B.封君封臣制确立

C.罗马帝国建立 D.法国三级会议召开

5.在美国费城的制宪会议上,富兰克林曾说,我们知道第一个总统会是个好人,可是谁知道后面会选出什么家伙来呢?出于这种担忧而对美国政体进行的设计是

A.建立国家银行 B.变邦联为联邦制

C.实行三权分立 D.总统否决权制度

6. 1911年年底,清政府公布了严复作词的“国歌”:“……真熙嗥,帝国苍穹保,天高高,海滔滔。”1912年2月,南京临时政府正式公布了由沈恩孚作词的国歌:“亚东开发中国早,揖美追欧,旧邦 新造。飘扬五色旗,民国荣光……鼓舞文明,世界和平永葆。”这反映了

A.严复属于封建保守派 B.中华民国采用美国三权分立体制

C.清政府已经名存实亡 D.辛亥革命推动了历史的新旧递嬗

7. 抗日根据地的“三三制”原则是从政权建设的现实需要出发的,是立足发展进步势力、争取中间势力和孤立顽固势力的抗日民族统一战线政策。这凸显了该政策的

A.灵活性和创造性 B.武装斗争的精神

C.原则性和国际性 D.社会主义革命性

8. 为了制定1954年宪法,毛泽东同志亲自主持,广泛征求意见。当时全民讨论了近三个月,参加讨论的有1亿5千多万人,最后由宪法起草委员会整理的意见共138万条,为宪法的制定提供了重要的条件。这说明1954年宪法

A.体现了社会主义原则 B.标志着社会主义制度在中国的建立

C.体现了人民民主原则 D.落实了多党合作政治协商制度

9. 明太祖时期,赋税主要是征收实物,由于棉布征收颇受地方官的喜爱,导致棉花种植普遍。1581年张居正改革后“无论田赋或力役一律折银缴纳”,棉花大量涌入市场,江南地区商品经济也因此更为活跃。材料说明明朝时期( )

A.政府固守重农抑商的经济政策 B.赋税政策变革利于商业的发展

C.农产品商品化减轻了农民负担 D.江南商品经济水平超过了北方

10. 有学者认为,清末新政是中国早期现代化的终结点,也是中国现代化进程的分水岭。对此理解正确的是( )

A.新政客观上促进资产阶级民主革命的兴起和发展

B.新政标志中国由专制政治走向民主政治

C.新政推动西学传播,为戊戌变法做了舆论准备

D.新政学习西方先进技术和制度,抵御侵略

11. 自科举制创立以来,选官取士,历代却并不限于科举。宋代有荐辟、恩荫之滥;明、清两代都实行荐举、捐纳。特别是捐纳一项,清自嘉道以后,内官自郎中,外官自道府而下,皆可报捐。这说明中国古代

A.多元化的用人机制利于社会公平 B.科举制无法选拔真才实学的人才

C.血缘政治深刻影响各朝选官制度 D.选官制度带有明显专制主义色彩

12. 英国首相张伯伦曾对常务次官们说:“你们没有我们也能办事,而我们没有你们则不能做任何事。”这强调了( )

A.政治中立利于政策的连续性 B.文官制度提高了政府的效率

C.英国文官系统的相对独立性 D.责任内阁制下议会制约力强

13. 2005年全国人大常委会通过了《中华人民共和国公务员法》,明确规定录用担任主任科员以下及其他相当职务层次非领导职务公务员,采用公开考试、严格考察、平等竞争、择优录用的办法。这说明( )

A.改革开放进入全面深化新时期 B.全国人大是我国最高权力机关

C.公务员考录进入法制化轨道 D.市场经济体制逐步完善

14. 中国古代礼俗,官员遭父母丧应弃官家居,称“丁忧”。明清两代对官员“丁忧”之制执行非常严格,如果一个官员因为贪恋手中权力,父母死了隐匿不报,一旦被告发立刻削职为民,而且 在士人阶层中成为人所不齿的败类。这一现象表明

A.西周形成的礼乐制度影响深远

B.古代法制深受儒家伦理纲常的影响

C.历代王朝都以孝廉为选官标准

D.明清时期道德与法律开始融为一体

15. 在早期的罗马市民法中,妻子对嫁资没有任何支配权,丈夫可以任意处分婚姻财产。在后来的罗马万民法中,妻子逐渐取得对婚姻财产的部分支配权,丈夫要想处分嫁资首先需要征得妻子的同意。到了罗马古典法时期,妻子已经可以在离婚或者丧偶时通过诉讼主张自己的婚姻财产权。材料意在说明罗马法( )

A.规定婚姻关系中男女平等 B.伴随版图扩大而日臻完善

C.关于婚姻的规定影响后世 D.包含公平正义的价值理念

16. 恩格斯指出:“这部革命的法国的法典,直到现在还是包括英国在内的所有其他国家在财产法方面实行改革时所依据的范本。”对这部法典解释正确的是

A.体现权力制衡思想 B.注重保护个人权利

C.建立律师陪审制度 D.以习惯法为其基础

17. “金山银山,不如绿水青山”,随着改革开放的不断深入,中国政府颁布了一系列法律法规文件,下表反映出我国( )

年份 文件

1984年 《中华人民共和国水污染防治法》

1989年 《中华人民共和国环境保护法》

1996年 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》

2008年 《中华人民共和国循环经济促进法》

2017年 修正《中华人民共和国水污染防治法》

A.建国初期忽视环境保护 B.日益完善民主管理机制

C.社会主义法律体系形成 D.通过立法保护生态环境

18. “清乐”源自汉代乐府的俗乐,魏晋时期逐渐雅乐化,此后分散各地。河西地区的清乐与“羌胡之声”结合,南朝的清乐则与江南音乐结合,北朝曾改编清乐并由“胡人”演唱。隋代统一后重新整理了清乐,隋文帝称之为“华夏正声”。清乐的发展说明,魏晋以来( )

A.中原传统文化日渐消亡 B.民族之间文化互动增多

C.汉代礼乐制度逐步复原 D.异域文化占据社会主流

19. 1793年英国马戛尔尼使团初访中国,有些清朝地方官员将其称为“钦差”,乾隆闻此,甚为不满,下谕旨将使臣称为贡使,“以符体制”。乾隆这一做法( )

A.有利于实现外交近代化 B.维护了主权与领土完整

C.固守了传统的朝贡体制 D.表明乾隆开始关注世界

20. 中世纪教会倡导“日月说”:教权是太阳,皇权是月亮,月亮依附于太阳。但丁提出“两个太阳说”:教权是一个太阳,皇权也是一个太阳。他们分工不同,教权这个太阳照耀着精神的世界,皇权这个太阳照耀着现实的世界,他们起着不同的领导作用。这反映出但丁( )

A.倡导发展人的个性 B.要求建立主权民族国家

C.主张王权高于教权 D.推动了意大利宗教改革

21. 20世纪90年代以来,一些大国为一己私利,不惜退出国际条约,甚至不经联合国授权就采取制裁或战争,严重威胁着国际和平。这说明( )

A.国际司法制度亟待建立 B.联合国的运作规则发生变化

C.多极化趋势发生逆转 D.国际法的实施存在着局限性

22. 1957年周恩来在《关于我国的民族政策的几个问题》中讲到:“(中国历史上)我们整个中华民族对外曾是长期受帝国主义压迫的民族,内部是各民族在革命战争时同甘共苦结成了战斗友谊,使我们这个民族大家庭得到了解放。”这段话主要说明了( )

A.实行民族区域自治制度最早是1954年宪法的规定

B.实行民族区域自治制度是历史的必然选择

C.实行民族区域自治制度是各少数民族大杂居、小聚居的现实决定的

D.民族区域自治制度是我国的根本政治制度

23. 先谈判后建交是新中国独特的建交模式。1952年4月,周恩来曾解释道:“为了表示外交上的严肃性,我们又提出建交要经过谈判的手续,我们要看看人家是不是真正愿意在平等、互利和互相 尊重领土主权的基础上同我们建立外交关系。”这一建交模式( )

A.是和平共处五项原则的具体实施

B.体现新中国独立自主的外交方针

C.促使新中国迎来第一次建交高潮

D.打破了新中国的外交僵局和困境

24. 图5为不同时期的部分货币,据图可知,其形制变化的共同原因是

A.铸铁技术的进步 B.商品交易的需要

C.审美观念的不同 D.国家统一的推动

25. 某电视剧中有这样一个情节:1948年的上海,有人利用美元和黄金之间的价格波动牟取利润.有学者指出其存在史实错误,理由是当时

A.中国正面临内战全面爆发 B.上海已经沦陷为“孤岛”

C.处于布雷顿森林体系的框架下 D.中国加入了《关税与贸易总协定》

26. 下列有关我国古代赋税制度的表述不正确的是( )

A.古代国家通过赋税剥削农业生产者的收入

B.各个朝代征收赋税的比例和数额有所不同

C.汉朝征收“泰半之赋”

D.农户交纳的赋税是专制王朝财政收入的主要来源

27. 1992年前,我国进出口平均关税税率高达47.2%,之后则逐年降低关税水平,到2002年关税总水平已降至12%,2010年之后基本保持在9.8%左右。这一时期关税税率的调整( )

A.标志我国市场经济体制基本建立

B.反映了我国产业结构调整的完成

C.是履行加入世界贸易组织承诺的义务需要

D.是落实国家经济体制改革的需要

第II卷

材料解析题 (28题18分,29题12分,30题16分,共计46分,请将答案写在答题纸上)

28.阅读材料,回答问题。(18分)

材料一 中国古代法律最早成文于春秋时期,确立于秦,成熟于隋唐,形成了中华法系。元朝对唐宋法律整体上弃而不用,在司法实践中却也广泛援引唐律。明朝以唐律为蓝本制定《大明律》,在司法实践中又特别重视“例”,曾数次重修《问刑条例》,而最后一次重修采取“律为正文,例为附注”的形式,开创了律例合编的体例,时人称之为“《大明律例》,一部礼经。礼法立教,出礼入刑。人知守礼,自不非为。非为不作,刑法何拘 ”清朝法典沿袭《大明律》,同样非常重视例,制定了《大清律例》。

——据白寿彝总主编《中国通史》整理

材料二 13世纪,英国通过《大宪章》,确立了法律至上和王权有限的原则。光荣革命后,英国确立了君主立宪制,法律体系更加完善。美国等很多国家在学习英国法律基础上制定了本国法律,构成了“英美法系”。1804年,拿破仑签署法令,颁布了《法国民法典》。《法国民法典》继承了罗马法传统,很快推广到欧洲各地,形成了“大陆法系”。“英美法系”和“大陆法系”有以下共性:法律由代表人民行使权力的议会制定,行政机构在法律规定的框架内行使行政权,法院根据法律独立掌握司法权,司法实践中坚持程序公正和无罪推定。

——据齐世荣总主编《世界史 近代卷》整理

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代法律的特点,并说明其影响。(8分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出欧洲近代法律体系与中国古代法律的主要不同之处,并分析造成不同的主要原因。(8分)

(3)综合以上材料和问题,谈谈你对法律体系的认识。(2分)

29.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料:古代中国对外交往中的历史事件(部分)

时期 史实

秦汉 张骞出使西域甘英出使大秦(罗马帝国)自波斯湾而还中国的铸铜和制漆传到朝鲜

隋唐 唐朝高丽了盛行玄奘西行胡椒、波斯枣、无花果、开心果等传入中国日本参照汉字草书和楷书的偏旁,创制了自己的文字

宋元 设置市舶式管理海外贸易指南针、火药相继传到欧洲刺桐港(泉州港)成为世界第一大港阿拉伯数字传入中国

明清 郑和七下西洋,远至非洲、红海沿岸传教士利玛窦来华《本草纲目》、《天工开物》被译成多种外国文字流传海外广州十三行统一经营对外贸易

根据材料并结合所学知识,对上表的内容提出自己的看法,并予以说明。(要求:看法明确说明需史论结合。)

30.阅读下列材料,回答问题。(16分)

材料一 从井田制、投田制、均田制到两税法,这就是古代中国的四种税制。皇帝根据亲疏远近来决定其分配土地的多少以及税收负担的多少,那些拥有大量土地的大地主和贵族要么拥有免税权,要么与官府勾结,逃避税收,最大的地主——皇帝却完全不用纳税。皇室拥有自己的土地,但是皇家的私库与国库之间却并非完全封闭,皇帝经常会伸手进入国库花费财政税收。黄宗羲在《明夷待访录》中列举了从唐朝租庸调到明朝一条鞭法的并税式改革的“积累莫返之害”,提出了并税式改革导致税上加税、愈演愈烈的著名命题,即历史上各种名目的税赋经并税式改革得以整编简化,但随后这些名目多的税种又重新出现,以致赋税持续攀升。从唐朝中后期“两税法”到清朝雍正年间的“摊丁入亩”,其实质是一脉相承的,其最大的进步意义在于把人民从土地束缚中解放出来,去从事商业。

——据《从宪制看中国古代税制改革及其启示》整理

材料二 鸦片战争之后,清政府财税体系趋于崩溃。清政府对民族工商业征收的各种租课、津贴和杂捐不仅繁难苛重,而且缺乏透明和公平,厘金、盐税和关税被时人称为三大“暗税”,19世纪80年代,李鸿章就曾倡议仿行印花税。1909年,日本小林丑三郎所著《比较财政学》中文版面世,与此同时,《申报》《东方杂志》等媒体也刊登了一系列介绍税收知识的文章。辛亥革命前夕,清政府推行的财政举措,是继清末新政和预备立宪之后又一重大体制改革,旨在根据中央与地方的事权配备相应的财权,以达到现代国家责、权、利相统一的治理目标,因而实行分税制的财政管理体制被提到议事日程上来。清政府推行分税制的改革目标并未实现,却有利于规范和统一税收制度,清末税制改革遭遇重重阻力,许多新的税制在筹议、设计、立法甚至推行中纷纷流产,由于统治者尝试改革的出发点与民众期望相去甚远,彼此猜疑,导致方案冲突和搁浅。

——摘编自《辛亥革命前后税制改革及其启示》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代税制的基本特征。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,分析清末税制改革的背景。(6分)

(3)综合上述材料,谈谈中国历史上税制演变的当代启示。(4分)

高二历史参考答案

一、选择题(每题2分,共54分)

1——5 ADBDC 6——10 DACBA 11——15 DCCBD 16——20 BDBCB

21——25 DBBBC 26——27 CD

二、材料解析题(共46分)

28、(18分)

答案:(1)特点:起源较早、源远流长;重视“例”的作用;重视儒家思想的教化作用。(4分,任答两点)

影响:一定程度上有利于加强君主专制统治、稳定当时社会秩序;一定程度上推动了当时社会经济的发展;具有一定的国际意义。(4分,任答两点)

(2)不同:欧洲近代法律体系特别强调法律至上,在此基础上形成了不同的法律体系,司法实践中坚持程序公正等;中国古代法律则强调法律为君主统治服务,人治色彩强烈,突出教化作用。(4分)原因:欧洲资本主义生产关系发展较快、程度较高, 欧洲君主专制统治相对薄弱;中国封建社会自然经济始终占据统治地位,中国古代君主专制不断强化。(4分)

(3)—定时期的法律体系受当时政治、经济等因素的影响;一定时期的法律体系又反过来影响该时期的政治、经济、社会等的发展。(2分)

29. .答案示例:(12分)

看法:中国古代对外交往促进中外文明的交融。(2分)

说明:中国古代对外交往历史悠久,自古以来,中外在政治、经济、文化等方面进行了全面交流。(2分)中国古代开辟的陆上和海上丝绸之路,成为中外传统贸易的重要通道。活跃在丝绸之路的中外使者、商人络绎不绝。丝绸、瓷器、茶叶、四大发明等伟到国外,胡椒、波斯枣等传入中国。中外贸易互通有无,贸易品种多样,丰富了中外人民的生活,促进了中外政治经济文化交流。(6分,至少列举两上以上的史实)

中国古代对外交往有利于中华文化圈的形成和发展,扩大了中华文化的影响力,推动了人类的共同进步。(2分)

30、(16分)答案:(1)特征:以土地为核心,农民是税收主要承担者;呈现出家国不分的皇权专制特征;循环往复、不断累加;对农民的人身控制渐趋松弛。(6分,任答3点)

(2)背景:列强的侵略及战乱造成财政危机,激化社会矛盾;民族工商业不断发展;近代西方民主思想与税收理论的广泛传播;民主革命的不断发展,统治危机加深;清末“新政”、预备立宪运动的推动。(6分,任答3点)

(3)启示:税制改革是一个系统工程,必须标本兼治;要大力发展国民经济;加强税法宣传和纳税教育,营造和谐的税收环境;积极发挥税收调节作用。(4分,任答两点)

同课章节目录