第4课 中国历代变法和改革 课件

图片预览

文档简介

(共33张PPT)

第4课 中国历代变法和改革

第一单元 政治制度

课堂导入

商鞅(约公元前390—前338)

康有为(1858一1927 )

宗法分封制通过与周天子的血缘亲疏来划定上下级的关系,这种以血缘为纽带的宗法分封制是周代社会运转的轴心。到了春秋时期,权力下移,以至于“礼乐征伐自诸侯出”,“礼乐征伐自大夫出”,甚至“陪臣执国命”,血缘纽带开始松散,宗法分封制已不能维持社会的正常运转。

与此同时,铁器和牛耕的使用提高了生产力,私田越来越多,以井田制为标志的土地国有制度逐渐被破坏。土地私有化程度的加深使新兴地主阶层日益壮大。他们要求废除旧贵族的世袭特权,发展地主经济。改革成为社会的主要呼声。

各国的国君也想在残酷的战争中求得生存,进而成为霸主。

分析春秋战国时期变法运动兴起的时代背景?

一、中国古代的重要变法和改革

1. 战国时期,秦国的商鞅变法

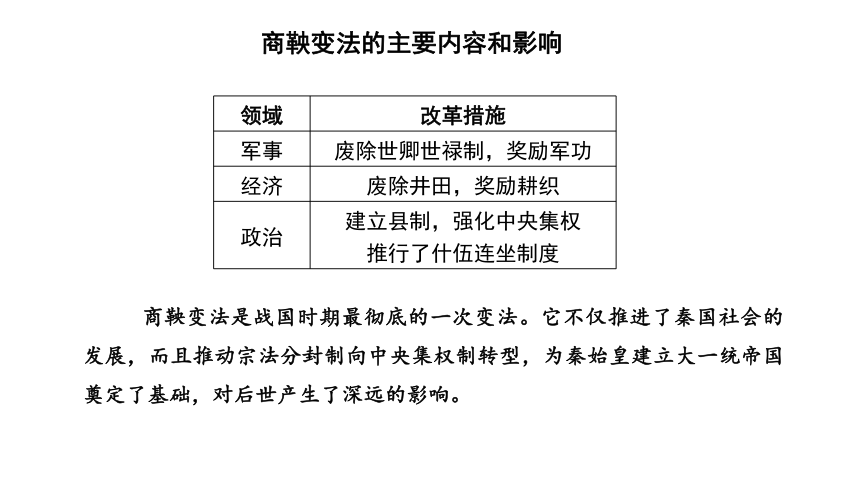

领域 改革措施

军事 废除世卿世禄制,奖励军功

经济 废除井田,奖励耕织

政治 建立县制,强化中央集权

推行了什伍连坐制度

商鞅变法的主要内容和影响

商鞅变法是战国时期最彻底的一次变法。它不仅推进了秦国社会的发展,而且推动宗法分封制向中央集权制转型,为秦始皇建立大一统帝国奠定了基础,对后世产生了深远的影响。

淝水之战后,前秦瓦解。386年,拓跋部的首领拓跋硅乘机复国,改国号魏,后来定都平城(今山西大同),历史上称为北魏。439年,北魏统一了北方,结束了北方多年来分裂混乱的政治局面。

北魏统一北方后,与汉族的经济和文化相比,鲜卑族的社会发展水平比较落后。虽然各民族在一起生活,相互融合是社会发展的必然趋势,但由于鲜卑贵族实行民族歧视政策,再加上鲜卑贵族对各族百姓巧取豪夺,更进一步激化了社会矛盾。

分析孝文帝改革的时代背景?

魏晋南北朝时期,北魏孝文帝改革

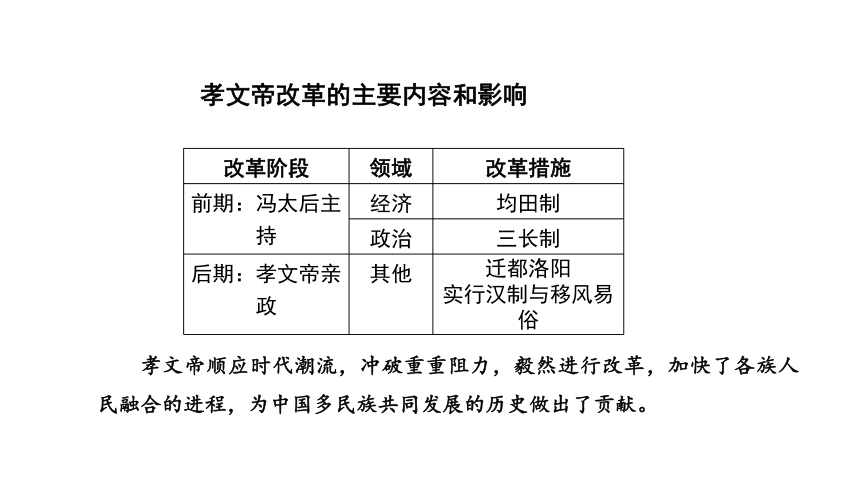

孝文帝改革的主要内容和影响

改革阶段 领域 改革措施

前期:冯太后主持 经济 均田制

政治 三长制

后期:孝文帝亲政 其他 迁都洛阳

实行汉制与移风易俗

孝文帝顺应时代潮流,冲破重重阻力,毅然进行改革,加快了各族人民融合的进程,为中国多民族共同发展的历史做出了贡献。

北宋初为了加强中央集权,采取了一系列措施,到北宋中期,这些措施的负面影响逐渐显露出来,形成了冗官、冗兵、冗费的问题。国家财政入不敷出,国库空虚,出现了严重的财政危机,导致积贫局面的形成。

北宋吸取中唐以后武将拥兵、藩镇割据的教训,大力削弱武将的兵权,领兵作战的将领没有调动军队的权力,带来的后果是指挥效率和军队战斗力降低,导致宋军在与辽、西夏的战争中连年战败,形成积弱的局面。

“三冗”、“两积”引起了严重的社会危机,革新除弊逐渐成为朝野共识。

分析王安石变法的时代背景?

北宋中期的王安石变法

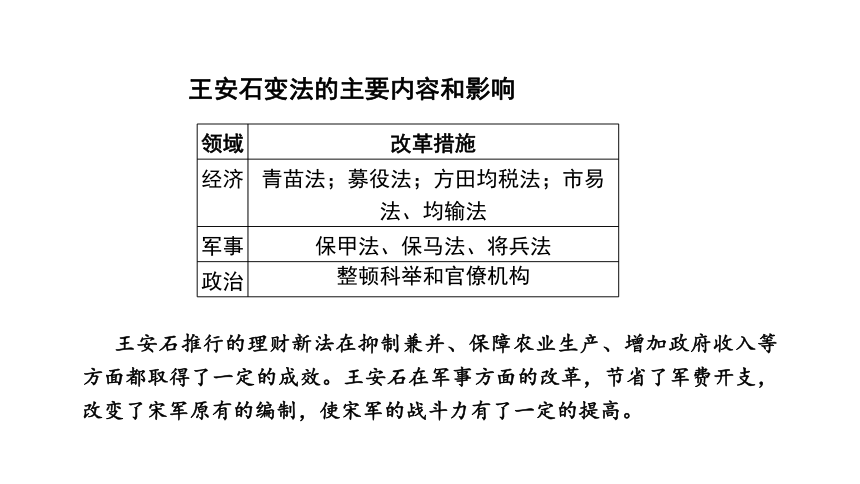

王安石变法的主要内容和影响

领域 改革措施

经济 青苗法;募役法;方田均税法;市易法、均输法

军事 保甲法、保马法、将兵法

政治 整顿科举和官僚机构

王安石推行的理财新法在抑制兼并、保障农业生产、增加政府收入等方面都取得了一定的成效。王安石在军事方面的改革,节省了军费开支,改变了宋军原有的编制,使宋军的战斗力有了一定的提高。

新法固然增加了国家的收入,但在实行过程中却加重了贫苦百姓的负担。以青苗法为例,这项措施本是为了抑制兼并,在青黄不接的时候救济百姓,但实际执行却出现了偏差:地方官员强行让百姓向官府借贷,而且随意提高利息,加上官吏为了邀功,额外还有名目繁多的勒索,百姓苦不堪言。这样,青苗法就变质为官府辗转放高利贷、收取利息的苛政。

分析王安石变法的局限?

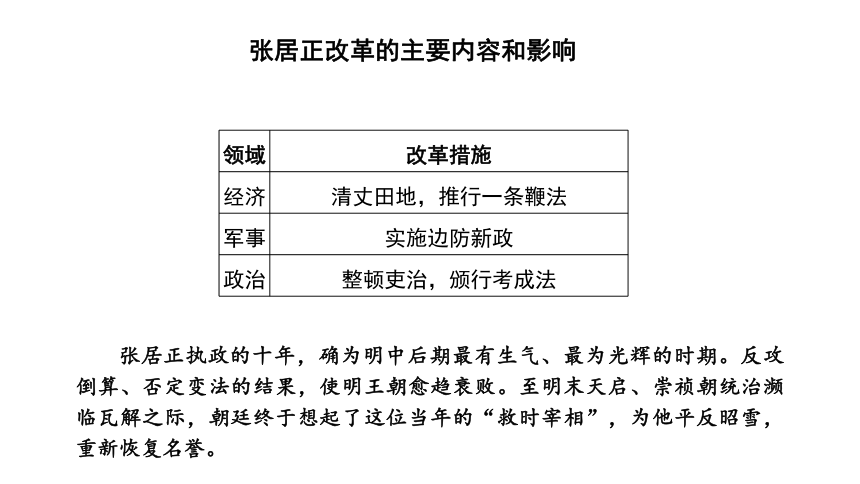

张居正改革的主要内容和影响

领域 改革措施

经济 清丈田地,推行一条鞭法

军事 实施边防新政

政治 整顿吏治,颁行考成法

张居正执政的十年,确为明中后期最有生气、最为光辉的时期。反攻倒算、否定变法的结果,使明王朝愈趋衰败。至明末天启、崇祯朝统治濒临瓦解之际,朝廷终于想起了这位当年的“救时宰相”,为他平反昭雪,重新恢复名誉。

二、中国近代的改革探索

1.戊戌变法

①鸦片战争后,中国陷入内忧外患的严重局面,逐步沦为半殖民地半封建社会。中国面临“数千年未有之大变局”,一些爱国的有识之士求变求新,走上了探索救亡图存之路。

②甲午中日战争的失败极大地震撼了中国社会。以康有为、梁启超等为代表的一批维新志士,创学会、办报刊、兴学堂,宣传维新思想。

背景

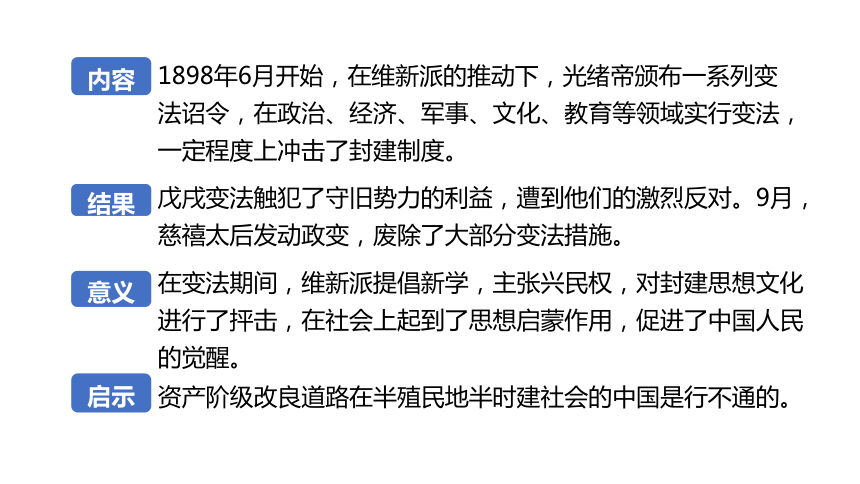

内容

1898年6月开始,在维新派的推动下,光绪帝颁布一系列变法诏令,在政治、经济、军事、文化、教育等领域实行变法,一定程度上冲击了封建制度。

戊戌变法触犯了守旧势力的利益,遭到他们的激烈反对。9月,慈禧太后发动政变,废除了大部分变法措施。

结果

意义

在变法期间,维新派提倡新学,主张兴民权,对封建思想文化进行了抨击,在社会上起到了思想启蒙作用,促进了中国人民的觉醒。

启示

资产阶级改良道路在半殖民地半时建社会的中国是行不通的。

▲ 康有为(1858—1927)

▲ 梁启超(1873—1929)

▲光绪帝(1871—1908)

2.清末新政

① 19世纪末,中国民族危机空前严重,清政府统治危机日益加深(义和团运动;八国联军侵华和《辛丑条约》的签订;资产阶级民主革命正在兴起)。

② 为了应对日益严重的统治危机,1901年初,清政府宣布实行“新政”。

背景

内容

改革教育、派遣留学生、编练新军、振兴商务、奖励实业等。

清末新政的一些措施,客观上促进了中国民族资本主义的发展,但新政并没有使清政府摆脱内外困境,很快革命爆发了。

结果

3.民国时期的改革

①中华民国建立后,无论是南京临时政府,还是后来的国民政府,都陆续推行了一些改革措施。

②内容涉及政治、经济、军事、法律、教育等各个方面。

但由于民国时期政局动荡,国家始终未能实现实质上的统一,这些改革多以失败告终。

概况

结果

三.新中国成立以来的重要改革

(一)过渡时期

提供稳定的

国内政治环境

提供稳定的

国际政治环境

肃清残敌 剿匪反霸

土地改革 解放农民

稳定物价 恢复经济

抗美援朝 保家卫国

重整外交 独立自主

国内

国外

巩固

新政权

为国家向社会主义转变实现工业化准备了条件

奠定一定

经济基础

过渡时期

总路线

第一届全国

人民代表大会

“一化”

“三改”

《中华人民

共和国宪法》

人民代表

大会制度

政协制度

民族区域

自治制度

标志着社会主义经济制度的初步确立

初步构成我国社会主义政治制度体系

社会主义基本制度建立

国内经济

政治条件

国际形势

人民民主原则

社会主义原则

过渡时期

1.《论十大关系》:初步总结了中国社会主义建设的经验,提出了探索适合中国国情的社会主义建设道路的任务。

2.中共八大:提出主要矛盾(人民对于经济文化迅速发展的需要同当前经济文化不能满足人民需要的状况之间的矛盾)和主要任务(把我国尽快从落后的农业国变成先进的工业国)。是我国建设社会主义道路的一次成功探索。

3.“大跃进”和人民公社化运动

1958年,提出“鼓足干劲,力争上游,多快好省地建设社会主义”的总路线,掀起“大跃进”和人民公社化运动。反映了广大人民迫切要求改变我国经济文化落后状况的普遍愿望,但由于片面追求经济建设高速度,忽视客观经济规律,导致出现1959至1961年的严重经济困难。

4.“八字方针”:从1960年冬开始,中共中央对国民经济实行“调整、巩固、充实、提高”的方针。

(二)全面建设社会主义时期

(三)改革开放

1978年中共十一届三中全会,作出把党和国家的重心转移到经济建设上来,实行改革开放的历史性决策。

(1)对内改革:①农村:家庭联产承包责任制;

②城市:扩大国有企业经营自主权、实行政企分开原则

(2)对外开放:①1980年5月,中央决定在深圳、珠海、汕头、厦门设立经济特区;

②1984年,中央进一步决定开放14个沿海港口城市。

(3)逐步深化:邓小平提出建设有中国特色的社会主义重大课题(1982)→确立“一个中心,两个基本点”的基本路线(1987)→明确提出我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制(1992)→“引进来”和“走出去”相结合的开放战略(2000)→加入世贸(2001)

(4)稳步推进:进入21世纪,改革开放向重点领域和关键环节稳步推进,国民经济迈上新台阶。到2010年,成为仅次于美国的第二大经济体。

1.中共十八大

①召开时间:2012年11月。

②内容:确定了全面建成小康社会和全面深化改革开放的目标。

2.中共十八届三中全会

①召开时间:2013年。

②内容:提出完善和发展中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化的全面深化改革总目标。

深化改革

1.中共十九大

①召开时间:2017年10月

②内容:指出中国特色社会主义进入新时代;将全面深化改革总目标作为习近平新时代中国特色社会主义思想的重要内容并载入党章。

2.中共十九届四中全会

①召开时间:2019年

②内容:提出坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化的总体目标。

(四)中国特色社会主义新时代

中国历代变法和改革

中国古代的重要变法和改革

中国近代的改革探索

新中国成来的重要改革

战国商鞅变法

北宋王安石变法

戊戌维新变法

清末新政

过渡时期

北魏孝文帝改革

改革开放新时期

明朝张居正改革

全面建设社会主义时期

民国时期的改革

课堂总结

中国特色社会主义新时代

课堂检测

1.有人说:“19世纪末中国维新思想宣传者的手段很高明。”“高明”之处在于( )

A. 通过论战来宣传新思想 B. 借助传统文化宣传新思想

C. 通过著书立说表达思想 D. 组织社会团体来宣传思想

【答案】B

【解答】

ACD.这三项都是维新派宣传维新思想的方式,但不能体现高明之处,故排除ACD。

B.联系所学可知,中国民族资本主义经济发展不充分,民族资产阶级力量弱小,为了减小变法的阻力,维新派打着孔子的旗号宣传变法,故B符合题意。

故选B。

2.据统计,梁启超所办的《时务报》在1896年销量达到7000多份,次年销量高达12000份,最高时竟然达到17000份,出现了“举国趋之,如饮狂泉”的局面,连《万国公报》的主笔林乐之都称赞其“议论明通,识解超卓”。《时务报》的畅销

A. 使宣传西方思潮成为主流

B. 为维新变法的开展创造了舆论氛围

C. 推动了民主共和思想传播

D. 使维新运动具备了广泛的社会基础

【答案】B

【解答】

B.《时务报》销量长期居高不下﹐最高时竞然达到17000份,结合1898年变法维新运动的开始,根据题目中“举国趋之,如饮狂泉”“议论明通,识解超卓”等信息可知,维新思想的传播为维新变法的开展创造了舆论氛围,故B正确。

A.“主流”一词表述太过绝对,故A项错误。

C.梁启超属于资产阶级维新派,主要宣传君主立宪思想,故C项错误。

D.变法维新运动没有广泛的社会基础,故D项错误。

故选B。

3.在春秋经传中,秦国九世以上世袭贵族世家不过两家,五代以及三至四代世袭贵族居然为零,远逊于周室,以及齐、楚、晋等东方诸侯国。这种现象( )

A. 反映了商鞅变法的成效 B. 制造了诸侯之间的对立

C. 便利于秦国政治形态转型 D. 加速了西周分封制的瓦解

【答案】C

【解析】根据材料可知,秦国在世袭贵族方面较之前有很大的变化,由此可知,秦国在政治上世袭世家逐渐减少,所以是在政治上进行了转型,故C正确。

商鞅变法是在战国时期秦国实行的变法,而题干中并没有涉及到商鞅变法,故A排除。

材料中并没有强调秦国诸侯之间的关系,只强调了世袭世家越来越少,故B排除。

材料只强调世袭世家减少,西周后期诸侯争霸,加速了西周分封制的瓦解,与题意不符,故D排除。

故选:C。

4.有史家认为,戊戌变法、辛亥革命、五四运动接连发生,层次分明的连在一起,形成一场“总运动”。这场“总运动”的基本趋势是 ……( )

A. 传统文化向近代文化的转型 B. 政治上由专制向民主化转变

C. 由农耕经济向工业化的飞跃 D. 技术、制度、文化渐次转型

【答案】B

【解析】戊戌变法是想变君主专制为君主立宪制;而辛亥革命是直接推翻封建君主专制制度,实行民主共和制;五四运动是一场反帝反封建的爱国运动,三场运动体现了中国近代追求政治民主化的过程,故B项正确。

戊戌变法和辛亥革命都是政治运动,属于制度变革,不属于文化领域,也不属于经济领域,也没有体现技术转型,故ACD三项错误。

故选:B。

5.1983年,国家有关部门指出,去年国有企业首钢创利润4.1亿,交国家2.862亿元后,在当年新增利润中拿的太多。首钢领导则认为,企业去年上交利润又递增了6%,不应该“只知取蛋,不想养鸡”。材料说明当时的城市经济体制改革急需( )

A. 政企分开,建立企业承包责任制 B. 简政放权,扩大企业的自主权

C. 搞活企业,发展多种所有制经济 D. 释放活力,取消计划管理体制

【答案】B

【解析】从材料中“首钢领导则认为,不应该“只知取蛋,不想养鸡”说明企业想简政放权,扩大企业自主权,故 B正确,ACD不符合题意。

故选B。

第4课 中国历代变法和改革

第一单元 政治制度

课堂导入

商鞅(约公元前390—前338)

康有为(1858一1927 )

宗法分封制通过与周天子的血缘亲疏来划定上下级的关系,这种以血缘为纽带的宗法分封制是周代社会运转的轴心。到了春秋时期,权力下移,以至于“礼乐征伐自诸侯出”,“礼乐征伐自大夫出”,甚至“陪臣执国命”,血缘纽带开始松散,宗法分封制已不能维持社会的正常运转。

与此同时,铁器和牛耕的使用提高了生产力,私田越来越多,以井田制为标志的土地国有制度逐渐被破坏。土地私有化程度的加深使新兴地主阶层日益壮大。他们要求废除旧贵族的世袭特权,发展地主经济。改革成为社会的主要呼声。

各国的国君也想在残酷的战争中求得生存,进而成为霸主。

分析春秋战国时期变法运动兴起的时代背景?

一、中国古代的重要变法和改革

1. 战国时期,秦国的商鞅变法

领域 改革措施

军事 废除世卿世禄制,奖励军功

经济 废除井田,奖励耕织

政治 建立县制,强化中央集权

推行了什伍连坐制度

商鞅变法的主要内容和影响

商鞅变法是战国时期最彻底的一次变法。它不仅推进了秦国社会的发展,而且推动宗法分封制向中央集权制转型,为秦始皇建立大一统帝国奠定了基础,对后世产生了深远的影响。

淝水之战后,前秦瓦解。386年,拓跋部的首领拓跋硅乘机复国,改国号魏,后来定都平城(今山西大同),历史上称为北魏。439年,北魏统一了北方,结束了北方多年来分裂混乱的政治局面。

北魏统一北方后,与汉族的经济和文化相比,鲜卑族的社会发展水平比较落后。虽然各民族在一起生活,相互融合是社会发展的必然趋势,但由于鲜卑贵族实行民族歧视政策,再加上鲜卑贵族对各族百姓巧取豪夺,更进一步激化了社会矛盾。

分析孝文帝改革的时代背景?

魏晋南北朝时期,北魏孝文帝改革

孝文帝改革的主要内容和影响

改革阶段 领域 改革措施

前期:冯太后主持 经济 均田制

政治 三长制

后期:孝文帝亲政 其他 迁都洛阳

实行汉制与移风易俗

孝文帝顺应时代潮流,冲破重重阻力,毅然进行改革,加快了各族人民融合的进程,为中国多民族共同发展的历史做出了贡献。

北宋初为了加强中央集权,采取了一系列措施,到北宋中期,这些措施的负面影响逐渐显露出来,形成了冗官、冗兵、冗费的问题。国家财政入不敷出,国库空虚,出现了严重的财政危机,导致积贫局面的形成。

北宋吸取中唐以后武将拥兵、藩镇割据的教训,大力削弱武将的兵权,领兵作战的将领没有调动军队的权力,带来的后果是指挥效率和军队战斗力降低,导致宋军在与辽、西夏的战争中连年战败,形成积弱的局面。

“三冗”、“两积”引起了严重的社会危机,革新除弊逐渐成为朝野共识。

分析王安石变法的时代背景?

北宋中期的王安石变法

王安石变法的主要内容和影响

领域 改革措施

经济 青苗法;募役法;方田均税法;市易法、均输法

军事 保甲法、保马法、将兵法

政治 整顿科举和官僚机构

王安石推行的理财新法在抑制兼并、保障农业生产、增加政府收入等方面都取得了一定的成效。王安石在军事方面的改革,节省了军费开支,改变了宋军原有的编制,使宋军的战斗力有了一定的提高。

新法固然增加了国家的收入,但在实行过程中却加重了贫苦百姓的负担。以青苗法为例,这项措施本是为了抑制兼并,在青黄不接的时候救济百姓,但实际执行却出现了偏差:地方官员强行让百姓向官府借贷,而且随意提高利息,加上官吏为了邀功,额外还有名目繁多的勒索,百姓苦不堪言。这样,青苗法就变质为官府辗转放高利贷、收取利息的苛政。

分析王安石变法的局限?

张居正改革的主要内容和影响

领域 改革措施

经济 清丈田地,推行一条鞭法

军事 实施边防新政

政治 整顿吏治,颁行考成法

张居正执政的十年,确为明中后期最有生气、最为光辉的时期。反攻倒算、否定变法的结果,使明王朝愈趋衰败。至明末天启、崇祯朝统治濒临瓦解之际,朝廷终于想起了这位当年的“救时宰相”,为他平反昭雪,重新恢复名誉。

二、中国近代的改革探索

1.戊戌变法

①鸦片战争后,中国陷入内忧外患的严重局面,逐步沦为半殖民地半封建社会。中国面临“数千年未有之大变局”,一些爱国的有识之士求变求新,走上了探索救亡图存之路。

②甲午中日战争的失败极大地震撼了中国社会。以康有为、梁启超等为代表的一批维新志士,创学会、办报刊、兴学堂,宣传维新思想。

背景

内容

1898年6月开始,在维新派的推动下,光绪帝颁布一系列变法诏令,在政治、经济、军事、文化、教育等领域实行变法,一定程度上冲击了封建制度。

戊戌变法触犯了守旧势力的利益,遭到他们的激烈反对。9月,慈禧太后发动政变,废除了大部分变法措施。

结果

意义

在变法期间,维新派提倡新学,主张兴民权,对封建思想文化进行了抨击,在社会上起到了思想启蒙作用,促进了中国人民的觉醒。

启示

资产阶级改良道路在半殖民地半时建社会的中国是行不通的。

▲ 康有为(1858—1927)

▲ 梁启超(1873—1929)

▲光绪帝(1871—1908)

2.清末新政

① 19世纪末,中国民族危机空前严重,清政府统治危机日益加深(义和团运动;八国联军侵华和《辛丑条约》的签订;资产阶级民主革命正在兴起)。

② 为了应对日益严重的统治危机,1901年初,清政府宣布实行“新政”。

背景

内容

改革教育、派遣留学生、编练新军、振兴商务、奖励实业等。

清末新政的一些措施,客观上促进了中国民族资本主义的发展,但新政并没有使清政府摆脱内外困境,很快革命爆发了。

结果

3.民国时期的改革

①中华民国建立后,无论是南京临时政府,还是后来的国民政府,都陆续推行了一些改革措施。

②内容涉及政治、经济、军事、法律、教育等各个方面。

但由于民国时期政局动荡,国家始终未能实现实质上的统一,这些改革多以失败告终。

概况

结果

三.新中国成立以来的重要改革

(一)过渡时期

提供稳定的

国内政治环境

提供稳定的

国际政治环境

肃清残敌 剿匪反霸

土地改革 解放农民

稳定物价 恢复经济

抗美援朝 保家卫国

重整外交 独立自主

国内

国外

巩固

新政权

为国家向社会主义转变实现工业化准备了条件

奠定一定

经济基础

过渡时期

总路线

第一届全国

人民代表大会

“一化”

“三改”

《中华人民

共和国宪法》

人民代表

大会制度

政协制度

民族区域

自治制度

标志着社会主义经济制度的初步确立

初步构成我国社会主义政治制度体系

社会主义基本制度建立

国内经济

政治条件

国际形势

人民民主原则

社会主义原则

过渡时期

1.《论十大关系》:初步总结了中国社会主义建设的经验,提出了探索适合中国国情的社会主义建设道路的任务。

2.中共八大:提出主要矛盾(人民对于经济文化迅速发展的需要同当前经济文化不能满足人民需要的状况之间的矛盾)和主要任务(把我国尽快从落后的农业国变成先进的工业国)。是我国建设社会主义道路的一次成功探索。

3.“大跃进”和人民公社化运动

1958年,提出“鼓足干劲,力争上游,多快好省地建设社会主义”的总路线,掀起“大跃进”和人民公社化运动。反映了广大人民迫切要求改变我国经济文化落后状况的普遍愿望,但由于片面追求经济建设高速度,忽视客观经济规律,导致出现1959至1961年的严重经济困难。

4.“八字方针”:从1960年冬开始,中共中央对国民经济实行“调整、巩固、充实、提高”的方针。

(二)全面建设社会主义时期

(三)改革开放

1978年中共十一届三中全会,作出把党和国家的重心转移到经济建设上来,实行改革开放的历史性决策。

(1)对内改革:①农村:家庭联产承包责任制;

②城市:扩大国有企业经营自主权、实行政企分开原则

(2)对外开放:①1980年5月,中央决定在深圳、珠海、汕头、厦门设立经济特区;

②1984年,中央进一步决定开放14个沿海港口城市。

(3)逐步深化:邓小平提出建设有中国特色的社会主义重大课题(1982)→确立“一个中心,两个基本点”的基本路线(1987)→明确提出我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制(1992)→“引进来”和“走出去”相结合的开放战略(2000)→加入世贸(2001)

(4)稳步推进:进入21世纪,改革开放向重点领域和关键环节稳步推进,国民经济迈上新台阶。到2010年,成为仅次于美国的第二大经济体。

1.中共十八大

①召开时间:2012年11月。

②内容:确定了全面建成小康社会和全面深化改革开放的目标。

2.中共十八届三中全会

①召开时间:2013年。

②内容:提出完善和发展中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化的全面深化改革总目标。

深化改革

1.中共十九大

①召开时间:2017年10月

②内容:指出中国特色社会主义进入新时代;将全面深化改革总目标作为习近平新时代中国特色社会主义思想的重要内容并载入党章。

2.中共十九届四中全会

①召开时间:2019年

②内容:提出坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化的总体目标。

(四)中国特色社会主义新时代

中国历代变法和改革

中国古代的重要变法和改革

中国近代的改革探索

新中国成来的重要改革

战国商鞅变法

北宋王安石变法

戊戌维新变法

清末新政

过渡时期

北魏孝文帝改革

改革开放新时期

明朝张居正改革

全面建设社会主义时期

民国时期的改革

课堂总结

中国特色社会主义新时代

课堂检测

1.有人说:“19世纪末中国维新思想宣传者的手段很高明。”“高明”之处在于( )

A. 通过论战来宣传新思想 B. 借助传统文化宣传新思想

C. 通过著书立说表达思想 D. 组织社会团体来宣传思想

【答案】B

【解答】

ACD.这三项都是维新派宣传维新思想的方式,但不能体现高明之处,故排除ACD。

B.联系所学可知,中国民族资本主义经济发展不充分,民族资产阶级力量弱小,为了减小变法的阻力,维新派打着孔子的旗号宣传变法,故B符合题意。

故选B。

2.据统计,梁启超所办的《时务报》在1896年销量达到7000多份,次年销量高达12000份,最高时竟然达到17000份,出现了“举国趋之,如饮狂泉”的局面,连《万国公报》的主笔林乐之都称赞其“议论明通,识解超卓”。《时务报》的畅销

A. 使宣传西方思潮成为主流

B. 为维新变法的开展创造了舆论氛围

C. 推动了民主共和思想传播

D. 使维新运动具备了广泛的社会基础

【答案】B

【解答】

B.《时务报》销量长期居高不下﹐最高时竞然达到17000份,结合1898年变法维新运动的开始,根据题目中“举国趋之,如饮狂泉”“议论明通,识解超卓”等信息可知,维新思想的传播为维新变法的开展创造了舆论氛围,故B正确。

A.“主流”一词表述太过绝对,故A项错误。

C.梁启超属于资产阶级维新派,主要宣传君主立宪思想,故C项错误。

D.变法维新运动没有广泛的社会基础,故D项错误。

故选B。

3.在春秋经传中,秦国九世以上世袭贵族世家不过两家,五代以及三至四代世袭贵族居然为零,远逊于周室,以及齐、楚、晋等东方诸侯国。这种现象( )

A. 反映了商鞅变法的成效 B. 制造了诸侯之间的对立

C. 便利于秦国政治形态转型 D. 加速了西周分封制的瓦解

【答案】C

【解析】根据材料可知,秦国在世袭贵族方面较之前有很大的变化,由此可知,秦国在政治上世袭世家逐渐减少,所以是在政治上进行了转型,故C正确。

商鞅变法是在战国时期秦国实行的变法,而题干中并没有涉及到商鞅变法,故A排除。

材料中并没有强调秦国诸侯之间的关系,只强调了世袭世家越来越少,故B排除。

材料只强调世袭世家减少,西周后期诸侯争霸,加速了西周分封制的瓦解,与题意不符,故D排除。

故选:C。

4.有史家认为,戊戌变法、辛亥革命、五四运动接连发生,层次分明的连在一起,形成一场“总运动”。这场“总运动”的基本趋势是 ……( )

A. 传统文化向近代文化的转型 B. 政治上由专制向民主化转变

C. 由农耕经济向工业化的飞跃 D. 技术、制度、文化渐次转型

【答案】B

【解析】戊戌变法是想变君主专制为君主立宪制;而辛亥革命是直接推翻封建君主专制制度,实行民主共和制;五四运动是一场反帝反封建的爱国运动,三场运动体现了中国近代追求政治民主化的过程,故B项正确。

戊戌变法和辛亥革命都是政治运动,属于制度变革,不属于文化领域,也不属于经济领域,也没有体现技术转型,故ACD三项错误。

故选:B。

5.1983年,国家有关部门指出,去年国有企业首钢创利润4.1亿,交国家2.862亿元后,在当年新增利润中拿的太多。首钢领导则认为,企业去年上交利润又递增了6%,不应该“只知取蛋,不想养鸡”。材料说明当时的城市经济体制改革急需( )

A. 政企分开,建立企业承包责任制 B. 简政放权,扩大企业的自主权

C. 搞活企业,发展多种所有制经济 D. 释放活力,取消计划管理体制

【答案】B

【解析】从材料中“首钢领导则认为,不应该“只知取蛋,不想养鸡”说明企业想简政放权,扩大企业自主权,故 B正确,ACD不符合题意。

故选B。

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理