第14课《走一步,再走一步》课件(共38张ppt)

文档属性

| 名称 | 第14课《走一步,再走一步》课件(共38张ppt) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 7.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-11-04 19:01:06 | ||

图片预览

文档简介

(共38张PPT)

走一步,再走一步

溪流走一步是江河

江河再走一步是海洋

深秋走一步是寒冬

寒冬再走一步便是春

挫折走一步或许还是失败

失败再走一步可能就是成功

走一步,再走一步

天地就将不一样

走一步

再走一步

第一课时

学习目标

1.学会速读,把握记叙文六要素。

2.能整体感知课文内容。

3.能够复述课文。

莫顿·亨特,美国作家。早年曾在空军服役,做过空军飞行员。在二战时期,他曾驾机执行过对德国的侦察任务。 他的作品《走一步,再走一步》,原名《悬崖上的一课》被收入七年级课本。

莫顿·亨特是一位擅长写励志类文章的作家,他的《悬崖上的一课》被美国作家芭芭拉·琳达编撰的《假如我们原谅上帝》收录。此外《心灵鸡汤 充满阳光的成长历程》这本收录激励心志的成长故事的书中也收录了他的相关作品。

预习检查

作者与作品

酷

灼

倦

和

兀

怦

眩

泣

吟

恍 惚

耸

椿

稽

嘘

慰

热

人

厌

怦

晕

呻

臭

立

滑

声

安

kù

zhuó

juàn

hè

wù

pēng

xuàn

qì

yín

huǎnɡ hū

sǒng

chūn

jī

xū

wèi

附

突

哭

读一读

挪

抽

惧

哄

参差

吁

动

畏

吁

气喘

nuó

yē

jù

hōnɡ

cēn cī

xū

堂大笑

不齐

噎

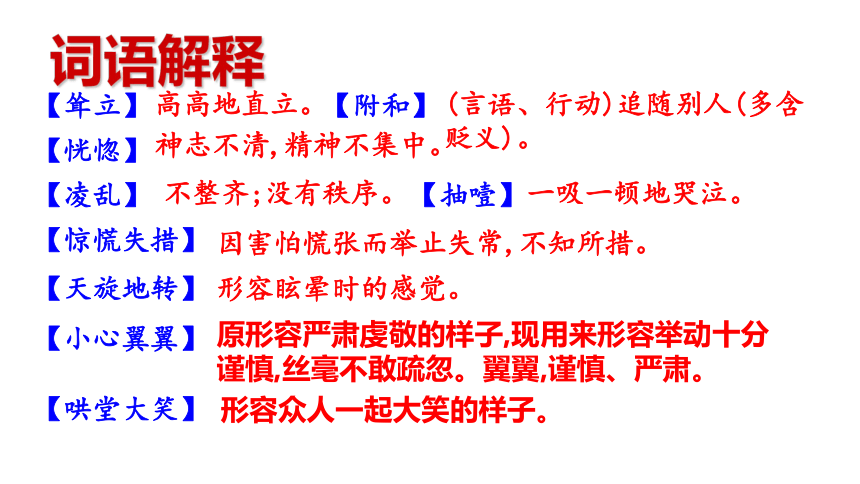

【耸立】 【附和】

【恍惚】

【凌乱】 【抽噎】

【惊慌失措】

高高地直立。

(言语、行动)追随别人(多含贬义)。

神志不清,精神不集中。

不整齐;没有秩序。

一吸一顿地哭泣。

因害怕慌张而举止失常,不知所措。

词语解释

【天旋地转】

形容眩晕时的感觉。

【小心翼翼】

原形容严肃虔敬的样子,现用来形容举动十分谨慎,丝毫不敢疏忽。翼翼,谨慎、严肃。

【哄堂大笑】

形容众人一起大笑的样子。

快速默读

要求:

1.眼到、心到、快速(每分钟不少于500字)

2.不动笔墨不读书(圈点勾画)

3.找出与“记叙文六要素”相应的内容

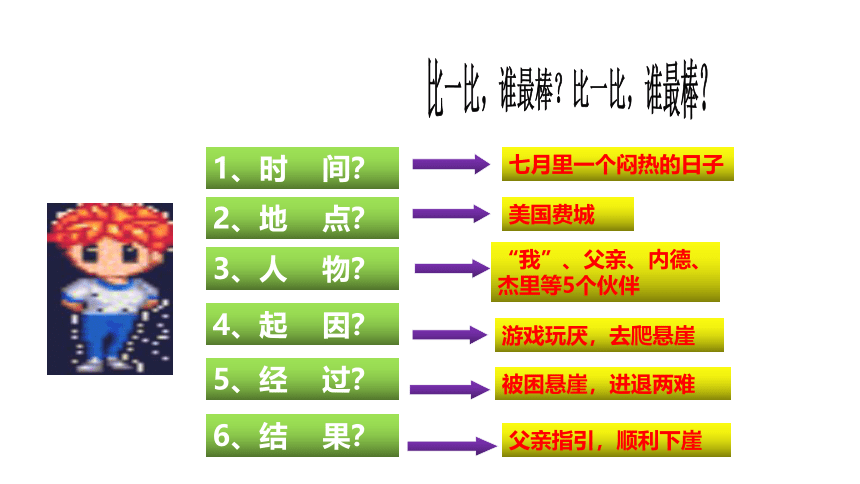

美国费城

七月里一个闷热的日子

“我”、父亲、内德、杰里等5个伙伴

比一比,谁最棒?

游戏玩厌,去爬悬崖

被困悬崖,进退两难

父亲指引,顺利下崖

抢答

1、时 间?

2、地 点?

3、人 物?

4、起 因?

5、经 过?

6、结 果?

1.故事发生距今多久?

57年前

内容感知

2.“我”为什么犹豫?

因为8年来“我”一直有病,母亲叫“我”不要冒险。

3.爬上悬崖的一共有几个孩子?有名字的两个孩子分别叫什么?

一共有6个小男孩。内德和杰里

4.那座悬崖有多高?岩石山道有多高?

大约只有20米高;约为六七米(因为小岩石架离崖顶还有三分之二的路程)

5.所有的孩子都爬到岩石山道了吗?所有的孩子都爬到崖顶了吗?谁没到?

是的;不是;“我”

7.谁叫来了“我”的父亲?

杰里

8.“我”是怎样脱险的?

在父亲的指导和鼓励下顺利爬下悬崖。

9.“我”现在多少岁?

65岁(当时是8岁,时隔57年,所以8+57=65)

10.请用一句话概述本文的主要内容。

我在和伙伴们去爬山时,在到了三分之一的岩石上,不敢上也不敢下,陷入了进退两难的地步,当晚上父亲找到我时,我按照父亲的指导慢慢爬了下来。

6.“我”在爬山中遇到了什么困难?

“我”爬到岩石架上,上不去,下不来,陷于绝望、恐惧;小伙伴们都离“我”而去。

文章共29段,可分为三个部分。

第一部分(第1—17段):冒险。写“我”跟着小伙伴们爬上了岩壁上的小山道,上下不得。

第二部分(第18—28段):脱险。写“我”在父亲的鼓励之下,一小步一小步地走下了小山道。

第三部分(第29段):感悟。写由小时候爬山的事感悟出的人生道理。

结构梳理

复 述 课 文 情 节

甲:复述“遇险”

乙:复述“脱险”

复述要求:

1.抓住时间、地点、人物、起因、经过、结果。

2.重点细节,尤其是脱险部分,尽量用课文原句。

3.口齿清楚,态度大方,条理清晰,能正确表达感情。

走一步

再走一步

第二课时

学习目标

1.学会在写人记事的文章中能运用恰当的心理描写。

2.感受“我”在悬崖上所学到的经验对生活的意义。

冒险

1.“我”爬悬崖的原因是什么?

和我在一起的五个男孩子已经厌倦了玩弹珠,以及用透镜在干树叶上烧洞的游戏,正在寻觅其他好玩的事。

引领自读

2.小伙伴们对爬悬崖这件事的态度如何?

“我们走吧!”有人附和着。然后他们出发了,气喘吁吁地一路小跑,就像一群迷路的小狗。

比喻,生动形象地表现出孩子们的活泼好动,突出了他们对爬悬崖的热情。

3.面对爬悬崖这件事,“我”是怎样的心理?

我犹豫了。我渴望像他们一样勇敢和活跃,但是在过去的八年岁月中,我绝大部分时间都是一个病弱的孩子,并将妈妈的警告牢记在心——我不像其他孩子那样强壮,而且不能冒险。

犹豫又渴望,表明“我”当时对要不要爬悬崖这件事的矛盾心理。

4.“八年来‘我’一直有病”在文章中起了什么作用?

伏笔。说明为什么5个孩子都能爬上崖顶,而“我”只能爬到三分之一高的岩石架,而且上不去,下不来,还吓得要死。

入险

1.体弱的“我”为什么又决定去爬悬崖了呢?

“快来呀!”杰里冲着我大喊——他是我最好的朋友,“就因为你过去生病,所以就要当胆小鬼?这没道理。”“我来了!”我喊道,然后跟在他们后面跑。

最好的朋友杰里说的“胆小鬼”这句话刺激了我的自尊心,我才会冒险去爬悬崖的。

我们穿过公园,进入树林,最后来到一块空地上。在很远的另一边,有一道悬崖,像一面几近垂直的墙突兀地耸立在岩石中,四面都是土坡,上面长着参差不齐的矮树丛和臭椿树苗。从底部杂乱的岩石到顶部草皮的边缘,只有60英尺左右,但是对我来说,这是严禁和不可能的化身。

2.“我”当时决定要爬的悬崖是什么样的 描写悬崖有什么作用?

景物描写交代了悬崖的位置、特点、高度及周边环境,为下文写“我”在悬崖上处于进退两难的境地和恐惧的心理作铺垫。

3.画出能表现出“我”心理状态的词语。这些词语写出“我”当时怎样的心理状态?

状态

满头大汗、浑身发抖、心在瘦弱的胸腔里面怦怦地跳动、吓坏了、感到反胃、哑着嗓子、阵阵晕眩、哭泣、呻吟

心理

有被抛弃的委屈、有受嘲笑的羞辱、有不知所措的迷惘、有不该冒险的悔意;然而最强烈的是恐惧感。

1.爸爸是怎样帮助“我”脱险的

第一步:用非常正常的、安慰的口吻说,“要吃晚饭了”。没有一丝着急、惊慌的样子,言外之意是:没什么大不了的,你一定能下来。

总结:安慰——指导——鼓励。

第二步:告诉“我”不要想得太多,“不要想有多远,有多困难,你需要想的是迈一小步,这个你能做到”。指导“我”怎么做,并鼓励“我”勇敢地走下悬崖。

脱险

2.“我”在爸爸的指导下爬下悬崖经历了怎样的过程 这给了我们什么样的启发

趴在岩石上不敢下→第一小步“我”能做到→再一次 “我”做到了→一次一步,成功脱险。

启发:①面对人生的困难和危险,可以采用化整为零的方式,逐一击破,最终一定能战胜困难,收获成功。

②做任何事情都应该坚持不懈,最终一定会获得成功。

3.当“我”投入父亲的臂弯之时,“觉得自己有一种巨大的成就感”。这“成就感”指的是什么?“我”为什么会有这种感觉?

“成就感”是指他做到了自己认为不可能做到的事,也就是从悬崖上下来。

因为这是他一步步战胜了困难、战胜了自我才得到的成功,所以会有成就感。

4.课文最后一段中的“一小步”与脱险时的“一小步” 一样吗

脱险时的“一小步”指的是在父亲的指引下“我”走出的一小步;最后一段中的“一小步”是比喻义,指人生中的近期目标、小目标。

5.小结“我”的脱险过程。

杰里带来了我父亲。(听见)

父亲的手电光照着我,安慰我。(我哭着说)

父亲教我把左脚踏到石架下面那块岩石上。(我顿时有了信心)

父亲教我把右脚移动到右边稍低一点的地方。(我的信心大增)

我每次只移动小步,慢慢爬下悬崖,投入了父亲强壮的手臂中。(啜泣了一会,产生了一种巨大的成就感)

1.回顾课文,思考:写“我”攀爬山崖的处境的同时也提到其他的孩子,这样写有什么好处?

合作探究

四个孩子的角度:

我感觉四个孩子的人品有问题。当自己的朋友遇上困难的时候,他们不仅不去拉自己的朋友一把,反而雪上加霜的嘲讽朋友,把他一人留在危险的石架上,这也是拿别人的生命开玩笑。他们根本不是真正的朋友,简直可恶之极。

作者采用对比的手法,将“我”的艰难处境与其他孩子的顺利攀爬形成对照,突出“我”的体质弱,也表现了那些孩子对弱者的漠视和嘲讽。

2.“杰里看起来很担心”这句话在文中有什么作用?下文照应的句子是哪一句?

这是为下文父亲的出现埋下伏笔;“我听到了杰里和爸爸的喊声”前有伏笔,后有照应,结构严谨。

3.课文中几次写到杰里?是详写还是略写?能否略去不写杰利?为什么?

3次;是略写;不能略去不写,因为杰里不是主要人物,是次要人物,与中心关系不大,所以要略写。不写杰里,父亲就无法知道“我”陷入困境的。

4.杰里算是“我”真正的朋友吗?他为什么抛下我还是和大家一起走了?你能揣摩一下他当时的心理吗?

如果我是杰里,我会感到左右为难,一边是最要好的朋友,一边是更多的朋友。四个孩子一定不会让杰里帮“我”,而杰里也不想被嘲笑,不想失去这几个玩伴。所以“杰里看起来很担心,但最后还是和其他孩子一起走了。”并且,他很可能认为“我”可以翻过这样矮的悬崖。当天越来越黑时,见“我”没回来,杰里的良心不安了,便告诉了“我”父亲,寻求大人的帮助,把“我”从危险的边缘救了回来。杰里虽然有做得不对的地方,但他是“我”真正的朋友。

5.在爬下悬崖的过程中,“我”曾哭了两次,这两次的原因一样吗?

扑进了爸爸强壮的臂弯里,抽噎了一下,然后令人惊讶的是,我有了一种巨大的成就感和类似骄傲的感觉。

我听见有人在哭泣、呻吟;我想知道那是谁,最后才意识到那就是我。

第一次:小声地哭,真切传神地写出了特定情况下的恐惧心理。

第二次:百感交集,有历险的余悸,有脱险的欢欣,有先前的委屈,有对父亲的感激,有战胜困难后的巨大成就感。

6.父亲为什么不直接把孩子抱下来?这是一位怎样的父亲?

这是一位真正爱自己孩子的父亲,教子有方。他没有把儿子抱下来,而是让儿子自己走一步,再走一步的下去。这是为锻炼儿子的勇气和毅力。只有在磨练下才能成好钢,如果他对孩子百依百顺,那只是让他

更加娇气。这位父亲是一位对

孩子负责、真正爱孩子的好父亲。

7.说说你对题目“走一步,再走一步”的理解。

关键是化整为零。大困难是由小困难组成的,小困难是不难战胜的,一步一步战胜了小困难,最后就是战胜了巨大的困难。当然,重要的还在于走好每一步,一步一步坚持不懈地走下去。

在人生道路上,面对

困难,“走一步,再走一步”

这种人生经验,给人以战胜一

切艰难险阻的信心。

一个人在旅途中,不可能坦坦荡荡,一帆风顺的,遇到困难,感受挫折,都是正常的。只要我们不失自信,牢记“不要想着距离有多远,你只要想着你是在走一小步,你能办得到的”,那什么样的艰难险阻都将被你踩在脚下。

1.心理描写,真实细腻。

课文的主体事件是“我”从悬崖上脱险,这其实也是“我”心理成长的过程:从最初的犹豫不决到渴望像其他孩子一样勇敢、活泼,从爬上悬崖后的胆怯、恐惧到同伴们离开后的孤立无援、麻木恍惚,再到在爸爸的引导下,一步步建立自信,最终收获成就感和人生经验。这其中有几段心理描写非常细腻、真实,体现了作者作为心理学家洞悉人心的特点。如文中描写“我”伏在岩石上时的心理活动时写到“我往下看,感到阵阵晕眩;一股无名的力量好像正在逼迫我掉下去。”站在高处往下看,我们往往有这样的感觉,身体会不由自主地往前倾。这种感觉,符合很多人的认知,很真实。

写作特色

2.以小见大,富含哲理。

“以小见大”的写作方法经常运用在一些短小精悍的散文中。其中的“小”,既指篇幅的短小,又指选题的小。“大”是指“小题”背后蕴藏的作者对人生的深刻感悟,对社会的透彻思考,对未来的丰富设想。本文中的“小”是指“我”在父亲的指导下,一步一步地爬下悬崖;“大”是指“我”在那座悬崖上所学到的经验:不要想着困难有多大,而要着眼于脚下的一小步,走了这一步再走下一步,直到抵达目的地。作者从这件事中感悟到一个人生哲理:在人生的道路上,无论遇到怎样的危险和困难,只有不丧失勇气和信心,把大困难分解为小困难,一个一个地认真解决小困难,才能战胜巨大的困难,赢得最后的胜利。

不要把希望始终寄托在别人身上,记住:

只有自己才能拯救自己!

老师寄语:

意志倒下的时候

生命也就不再屹立

汪国真

走一步,再走一步

溪流走一步是江河

江河再走一步是海洋

深秋走一步是寒冬

寒冬再走一步便是春

挫折走一步或许还是失败

失败再走一步可能就是成功

走一步,再走一步

天地就将不一样

走一步

再走一步

第一课时

学习目标

1.学会速读,把握记叙文六要素。

2.能整体感知课文内容。

3.能够复述课文。

莫顿·亨特,美国作家。早年曾在空军服役,做过空军飞行员。在二战时期,他曾驾机执行过对德国的侦察任务。 他的作品《走一步,再走一步》,原名《悬崖上的一课》被收入七年级课本。

莫顿·亨特是一位擅长写励志类文章的作家,他的《悬崖上的一课》被美国作家芭芭拉·琳达编撰的《假如我们原谅上帝》收录。此外《心灵鸡汤 充满阳光的成长历程》这本收录激励心志的成长故事的书中也收录了他的相关作品。

预习检查

作者与作品

酷

灼

倦

和

兀

怦

眩

泣

吟

恍 惚

耸

椿

稽

嘘

慰

热

人

厌

怦

晕

呻

臭

立

滑

声

安

kù

zhuó

juàn

hè

wù

pēng

xuàn

qì

yín

huǎnɡ hū

sǒng

chūn

jī

xū

wèi

附

突

哭

读一读

挪

抽

惧

哄

参差

吁

动

畏

吁

气喘

nuó

yē

jù

hōnɡ

cēn cī

xū

堂大笑

不齐

噎

【耸立】 【附和】

【恍惚】

【凌乱】 【抽噎】

【惊慌失措】

高高地直立。

(言语、行动)追随别人(多含贬义)。

神志不清,精神不集中。

不整齐;没有秩序。

一吸一顿地哭泣。

因害怕慌张而举止失常,不知所措。

词语解释

【天旋地转】

形容眩晕时的感觉。

【小心翼翼】

原形容严肃虔敬的样子,现用来形容举动十分谨慎,丝毫不敢疏忽。翼翼,谨慎、严肃。

【哄堂大笑】

形容众人一起大笑的样子。

快速默读

要求:

1.眼到、心到、快速(每分钟不少于500字)

2.不动笔墨不读书(圈点勾画)

3.找出与“记叙文六要素”相应的内容

美国费城

七月里一个闷热的日子

“我”、父亲、内德、杰里等5个伙伴

比一比,谁最棒?

游戏玩厌,去爬悬崖

被困悬崖,进退两难

父亲指引,顺利下崖

抢答

1、时 间?

2、地 点?

3、人 物?

4、起 因?

5、经 过?

6、结 果?

1.故事发生距今多久?

57年前

内容感知

2.“我”为什么犹豫?

因为8年来“我”一直有病,母亲叫“我”不要冒险。

3.爬上悬崖的一共有几个孩子?有名字的两个孩子分别叫什么?

一共有6个小男孩。内德和杰里

4.那座悬崖有多高?岩石山道有多高?

大约只有20米高;约为六七米(因为小岩石架离崖顶还有三分之二的路程)

5.所有的孩子都爬到岩石山道了吗?所有的孩子都爬到崖顶了吗?谁没到?

是的;不是;“我”

7.谁叫来了“我”的父亲?

杰里

8.“我”是怎样脱险的?

在父亲的指导和鼓励下顺利爬下悬崖。

9.“我”现在多少岁?

65岁(当时是8岁,时隔57年,所以8+57=65)

10.请用一句话概述本文的主要内容。

我在和伙伴们去爬山时,在到了三分之一的岩石上,不敢上也不敢下,陷入了进退两难的地步,当晚上父亲找到我时,我按照父亲的指导慢慢爬了下来。

6.“我”在爬山中遇到了什么困难?

“我”爬到岩石架上,上不去,下不来,陷于绝望、恐惧;小伙伴们都离“我”而去。

文章共29段,可分为三个部分。

第一部分(第1—17段):冒险。写“我”跟着小伙伴们爬上了岩壁上的小山道,上下不得。

第二部分(第18—28段):脱险。写“我”在父亲的鼓励之下,一小步一小步地走下了小山道。

第三部分(第29段):感悟。写由小时候爬山的事感悟出的人生道理。

结构梳理

复 述 课 文 情 节

甲:复述“遇险”

乙:复述“脱险”

复述要求:

1.抓住时间、地点、人物、起因、经过、结果。

2.重点细节,尤其是脱险部分,尽量用课文原句。

3.口齿清楚,态度大方,条理清晰,能正确表达感情。

走一步

再走一步

第二课时

学习目标

1.学会在写人记事的文章中能运用恰当的心理描写。

2.感受“我”在悬崖上所学到的经验对生活的意义。

冒险

1.“我”爬悬崖的原因是什么?

和我在一起的五个男孩子已经厌倦了玩弹珠,以及用透镜在干树叶上烧洞的游戏,正在寻觅其他好玩的事。

引领自读

2.小伙伴们对爬悬崖这件事的态度如何?

“我们走吧!”有人附和着。然后他们出发了,气喘吁吁地一路小跑,就像一群迷路的小狗。

比喻,生动形象地表现出孩子们的活泼好动,突出了他们对爬悬崖的热情。

3.面对爬悬崖这件事,“我”是怎样的心理?

我犹豫了。我渴望像他们一样勇敢和活跃,但是在过去的八年岁月中,我绝大部分时间都是一个病弱的孩子,并将妈妈的警告牢记在心——我不像其他孩子那样强壮,而且不能冒险。

犹豫又渴望,表明“我”当时对要不要爬悬崖这件事的矛盾心理。

4.“八年来‘我’一直有病”在文章中起了什么作用?

伏笔。说明为什么5个孩子都能爬上崖顶,而“我”只能爬到三分之一高的岩石架,而且上不去,下不来,还吓得要死。

入险

1.体弱的“我”为什么又决定去爬悬崖了呢?

“快来呀!”杰里冲着我大喊——他是我最好的朋友,“就因为你过去生病,所以就要当胆小鬼?这没道理。”“我来了!”我喊道,然后跟在他们后面跑。

最好的朋友杰里说的“胆小鬼”这句话刺激了我的自尊心,我才会冒险去爬悬崖的。

我们穿过公园,进入树林,最后来到一块空地上。在很远的另一边,有一道悬崖,像一面几近垂直的墙突兀地耸立在岩石中,四面都是土坡,上面长着参差不齐的矮树丛和臭椿树苗。从底部杂乱的岩石到顶部草皮的边缘,只有60英尺左右,但是对我来说,这是严禁和不可能的化身。

2.“我”当时决定要爬的悬崖是什么样的 描写悬崖有什么作用?

景物描写交代了悬崖的位置、特点、高度及周边环境,为下文写“我”在悬崖上处于进退两难的境地和恐惧的心理作铺垫。

3.画出能表现出“我”心理状态的词语。这些词语写出“我”当时怎样的心理状态?

状态

满头大汗、浑身发抖、心在瘦弱的胸腔里面怦怦地跳动、吓坏了、感到反胃、哑着嗓子、阵阵晕眩、哭泣、呻吟

心理

有被抛弃的委屈、有受嘲笑的羞辱、有不知所措的迷惘、有不该冒险的悔意;然而最强烈的是恐惧感。

1.爸爸是怎样帮助“我”脱险的

第一步:用非常正常的、安慰的口吻说,“要吃晚饭了”。没有一丝着急、惊慌的样子,言外之意是:没什么大不了的,你一定能下来。

总结:安慰——指导——鼓励。

第二步:告诉“我”不要想得太多,“不要想有多远,有多困难,你需要想的是迈一小步,这个你能做到”。指导“我”怎么做,并鼓励“我”勇敢地走下悬崖。

脱险

2.“我”在爸爸的指导下爬下悬崖经历了怎样的过程 这给了我们什么样的启发

趴在岩石上不敢下→第一小步“我”能做到→再一次 “我”做到了→一次一步,成功脱险。

启发:①面对人生的困难和危险,可以采用化整为零的方式,逐一击破,最终一定能战胜困难,收获成功。

②做任何事情都应该坚持不懈,最终一定会获得成功。

3.当“我”投入父亲的臂弯之时,“觉得自己有一种巨大的成就感”。这“成就感”指的是什么?“我”为什么会有这种感觉?

“成就感”是指他做到了自己认为不可能做到的事,也就是从悬崖上下来。

因为这是他一步步战胜了困难、战胜了自我才得到的成功,所以会有成就感。

4.课文最后一段中的“一小步”与脱险时的“一小步” 一样吗

脱险时的“一小步”指的是在父亲的指引下“我”走出的一小步;最后一段中的“一小步”是比喻义,指人生中的近期目标、小目标。

5.小结“我”的脱险过程。

杰里带来了我父亲。(听见)

父亲的手电光照着我,安慰我。(我哭着说)

父亲教我把左脚踏到石架下面那块岩石上。(我顿时有了信心)

父亲教我把右脚移动到右边稍低一点的地方。(我的信心大增)

我每次只移动小步,慢慢爬下悬崖,投入了父亲强壮的手臂中。(啜泣了一会,产生了一种巨大的成就感)

1.回顾课文,思考:写“我”攀爬山崖的处境的同时也提到其他的孩子,这样写有什么好处?

合作探究

四个孩子的角度:

我感觉四个孩子的人品有问题。当自己的朋友遇上困难的时候,他们不仅不去拉自己的朋友一把,反而雪上加霜的嘲讽朋友,把他一人留在危险的石架上,这也是拿别人的生命开玩笑。他们根本不是真正的朋友,简直可恶之极。

作者采用对比的手法,将“我”的艰难处境与其他孩子的顺利攀爬形成对照,突出“我”的体质弱,也表现了那些孩子对弱者的漠视和嘲讽。

2.“杰里看起来很担心”这句话在文中有什么作用?下文照应的句子是哪一句?

这是为下文父亲的出现埋下伏笔;“我听到了杰里和爸爸的喊声”前有伏笔,后有照应,结构严谨。

3.课文中几次写到杰里?是详写还是略写?能否略去不写杰利?为什么?

3次;是略写;不能略去不写,因为杰里不是主要人物,是次要人物,与中心关系不大,所以要略写。不写杰里,父亲就无法知道“我”陷入困境的。

4.杰里算是“我”真正的朋友吗?他为什么抛下我还是和大家一起走了?你能揣摩一下他当时的心理吗?

如果我是杰里,我会感到左右为难,一边是最要好的朋友,一边是更多的朋友。四个孩子一定不会让杰里帮“我”,而杰里也不想被嘲笑,不想失去这几个玩伴。所以“杰里看起来很担心,但最后还是和其他孩子一起走了。”并且,他很可能认为“我”可以翻过这样矮的悬崖。当天越来越黑时,见“我”没回来,杰里的良心不安了,便告诉了“我”父亲,寻求大人的帮助,把“我”从危险的边缘救了回来。杰里虽然有做得不对的地方,但他是“我”真正的朋友。

5.在爬下悬崖的过程中,“我”曾哭了两次,这两次的原因一样吗?

扑进了爸爸强壮的臂弯里,抽噎了一下,然后令人惊讶的是,我有了一种巨大的成就感和类似骄傲的感觉。

我听见有人在哭泣、呻吟;我想知道那是谁,最后才意识到那就是我。

第一次:小声地哭,真切传神地写出了特定情况下的恐惧心理。

第二次:百感交集,有历险的余悸,有脱险的欢欣,有先前的委屈,有对父亲的感激,有战胜困难后的巨大成就感。

6.父亲为什么不直接把孩子抱下来?这是一位怎样的父亲?

这是一位真正爱自己孩子的父亲,教子有方。他没有把儿子抱下来,而是让儿子自己走一步,再走一步的下去。这是为锻炼儿子的勇气和毅力。只有在磨练下才能成好钢,如果他对孩子百依百顺,那只是让他

更加娇气。这位父亲是一位对

孩子负责、真正爱孩子的好父亲。

7.说说你对题目“走一步,再走一步”的理解。

关键是化整为零。大困难是由小困难组成的,小困难是不难战胜的,一步一步战胜了小困难,最后就是战胜了巨大的困难。当然,重要的还在于走好每一步,一步一步坚持不懈地走下去。

在人生道路上,面对

困难,“走一步,再走一步”

这种人生经验,给人以战胜一

切艰难险阻的信心。

一个人在旅途中,不可能坦坦荡荡,一帆风顺的,遇到困难,感受挫折,都是正常的。只要我们不失自信,牢记“不要想着距离有多远,你只要想着你是在走一小步,你能办得到的”,那什么样的艰难险阻都将被你踩在脚下。

1.心理描写,真实细腻。

课文的主体事件是“我”从悬崖上脱险,这其实也是“我”心理成长的过程:从最初的犹豫不决到渴望像其他孩子一样勇敢、活泼,从爬上悬崖后的胆怯、恐惧到同伴们离开后的孤立无援、麻木恍惚,再到在爸爸的引导下,一步步建立自信,最终收获成就感和人生经验。这其中有几段心理描写非常细腻、真实,体现了作者作为心理学家洞悉人心的特点。如文中描写“我”伏在岩石上时的心理活动时写到“我往下看,感到阵阵晕眩;一股无名的力量好像正在逼迫我掉下去。”站在高处往下看,我们往往有这样的感觉,身体会不由自主地往前倾。这种感觉,符合很多人的认知,很真实。

写作特色

2.以小见大,富含哲理。

“以小见大”的写作方法经常运用在一些短小精悍的散文中。其中的“小”,既指篇幅的短小,又指选题的小。“大”是指“小题”背后蕴藏的作者对人生的深刻感悟,对社会的透彻思考,对未来的丰富设想。本文中的“小”是指“我”在父亲的指导下,一步一步地爬下悬崖;“大”是指“我”在那座悬崖上所学到的经验:不要想着困难有多大,而要着眼于脚下的一小步,走了这一步再走下一步,直到抵达目的地。作者从这件事中感悟到一个人生哲理:在人生的道路上,无论遇到怎样的危险和困难,只有不丧失勇气和信心,把大困难分解为小困难,一个一个地认真解决小困难,才能战胜巨大的困难,赢得最后的胜利。

不要把希望始终寄托在别人身上,记住:

只有自己才能拯救自己!

老师寄语:

意志倒下的时候

生命也就不再屹立

汪国真

同课章节目录

- 第一单元

- 1 春

- 2 济南的冬天

- 3*雨的四季

- 4 古代诗歌四首

- 写作 热爱生活,热爱写作

- 第二单元

- 5 秋天的怀念

- 6 散步

- 7*散文诗两首(金色花、荷叶母亲)

- 8 《世说新语》二则(咏雪、陈太丘与友期)

- 写作 学会记事

- 第三单元

- 9 从百草园到三味书屋

- 10*再塑生命的人

- 11《论语》十二章

- 写作 写人要抓住特点

- 名著导读 《朝花夕拾》:消除与经典的隔膜

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 12 纪念白求恩

- 13 植树的牧羊人

- 14* 走一步,再走一步

- 15 诫子书

- 写作 思路要清晰

- 第五单元

- 16 猫

- 17*动物笑谈

- 18 狼

- 写作 如何突出中心

- 第六单元

- 19 皇帝的新装

- 20 天上的街市

- 21*女娲造人

- 22 寓言四则

- 写作 发挥联想和想象

- 名著导读 《西游记》:精读和跳读

- 课外古诗词

- 个别地区使用课题

- 11*窃读记

- 18 鸟

- 22 诗二首