高一语文课件 2.7 《红楼梦》的情节波澜(节选) (粤教版必修4)

文档属性

| 名称 | 高一语文课件 2.7 《红楼梦》的情节波澜(节选) (粤教版必修4) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 347.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 粤教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2012-09-11 08:22:13 | ||

图片预览

文档简介

(共44张PPT)

7《红楼梦》的情节波澜(节选)

我国古典文学的最高峰、封建社会的百科全书——《红楼梦》赢得 了无数读者。博大精深的思想,在平淡生活中掀起波澜的情节特点,使之获 得了巨大的吸引力。本文就是针对其情节波澜所作的评论。学习时,要学 习作者有理有据、条理清晰地全面论证自己观点的评论手法。

帮助你知人论世

吴功正,生于1943年,当代著名学者,博士生导师。江苏如皋人。1983年加 入中国作家协会。著有专著《小说美学》《中国文学美学》《中国园林 美学史》《古今名作美学》等。

《红楼梦》是中国古典文学的巅峰之作,可以说,《红楼梦》是一部中华文 化的集大成作品。毛泽东曾把它与中国古代“四大发明”相提并论。《 红楼梦》问世两百多年来,人们对它阅读、探究的热情经久不衰。特别是 它在平淡生活中掀起波澜的写作特点,更使《红楼梦》获得了巨大的吸引 力。本文即是作者对《红楼梦》的情节波澜作出的精彩论述。

提醒你夯实基础

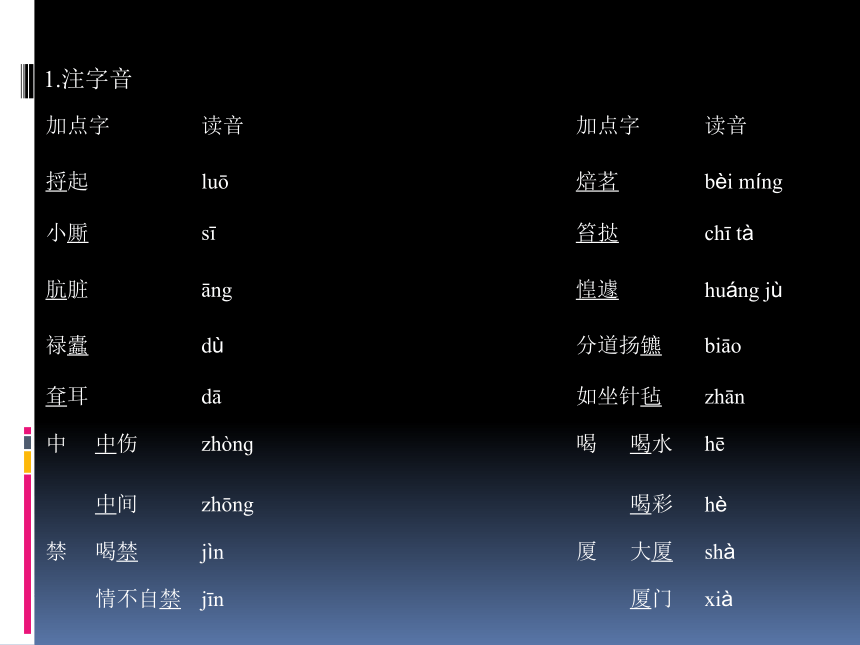

加点字 读音 加点字 读音

捋起 luō 焙茗 bèi míng

小厮 sī 笞挞 chī tà

肮脏 āng 惶遽 huáng jù

禄蠹 dù 分道扬镳 biāo

耷耳 dā 如坐针毡 zhān

中 中伤 zhònɡ 喝 喝水 hē

中间 zhōng 喝彩 hè

禁 喝禁 jìn 厦 大厦 shà

情不自禁 jīn 厦门 xià

1.注字音

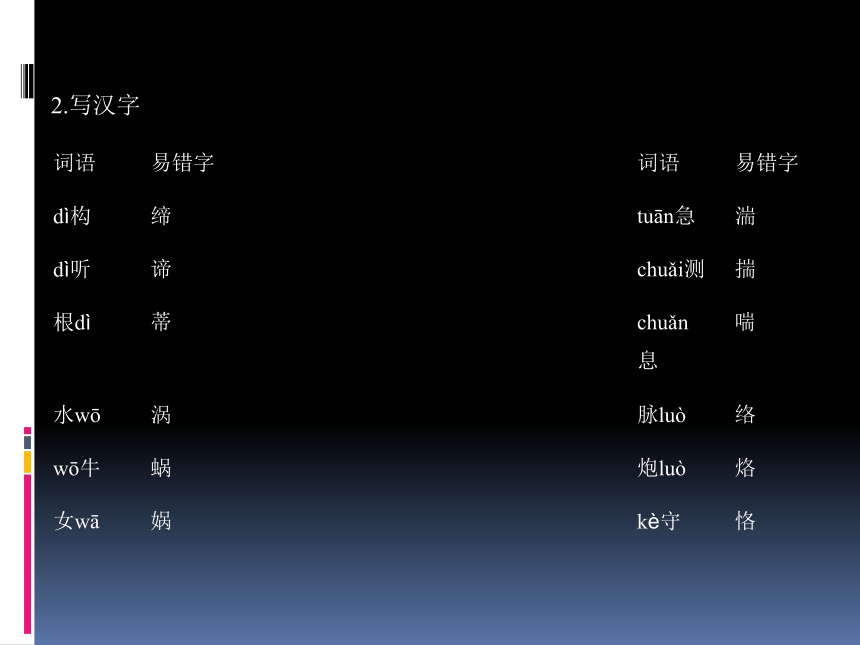

2.写汉字

词语 易错字 词语 易错字

dì构 缔 tuān急 湍

dì听 谛 chuǎi测 揣

根dì 蒂 chuǎn 息 喘

水wō 涡 脉luò 络

wō牛 蜗 炮luò 烙

女wā 娲 kè守 恪

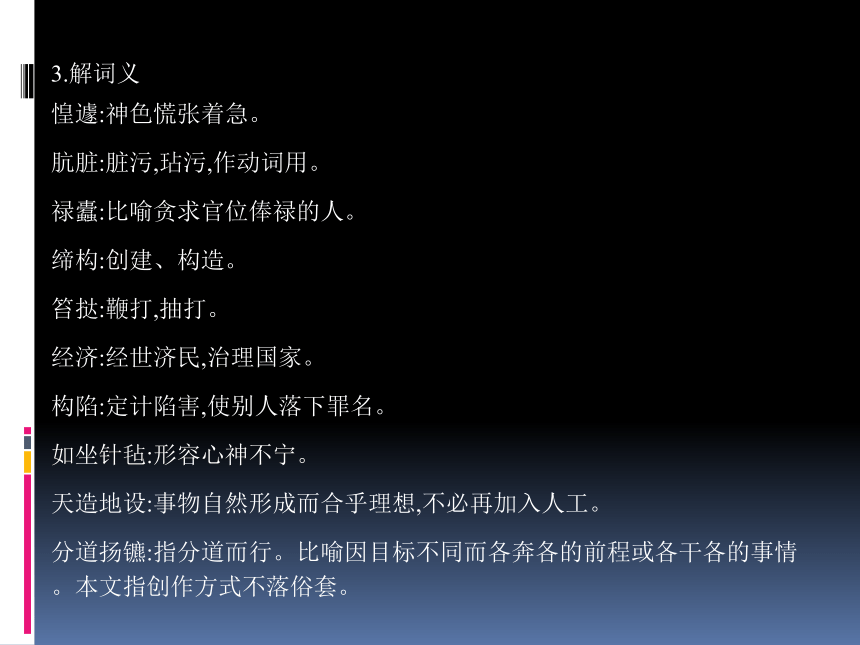

惶遽:神色慌张着急。

肮脏:脏污,玷污,作动词用。

禄蠹:比喻贪求官位俸禄的人。

缔构:创建、构造。

笞挞:鞭打,抽打。

经济:经世济民,治理国家。

构陷:定计陷害,使别人落下罪名。

如坐针毡:形容心神不宁。

天造地设:事物自然形成而合乎理想,不必再加入人工。

分道扬镳:指分道而行。比喻因目标不同而各奔各的前程或各干各的事情 。本文指创作方式不落俗套。

3.解词义

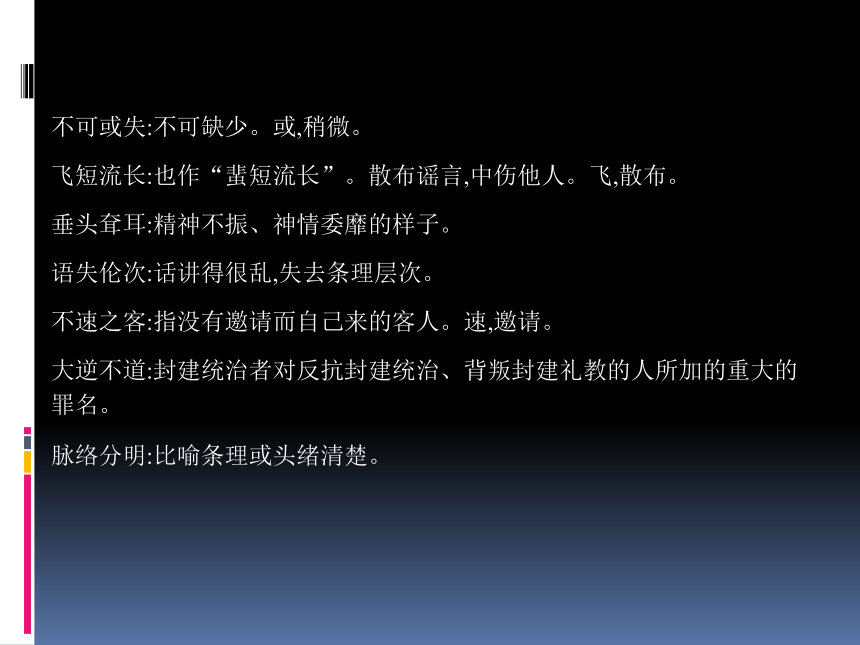

不可或失:不可缺少。或,稍微。

飞短流长:也作“蜚短流长”。散布谣言,中伤他人。飞,散布。

垂头耷耳:精神不振、神情委靡的样子。

语失伦次:话讲得很乱,失去条理层次。

不速之客:指没有邀请而自己来的客人。速,邀请。

大逆不道:封建统治者对反抗封建统治、背叛封建礼教的人所加的重大的 罪名。

脉络分明:比喻条理或头绪清楚。

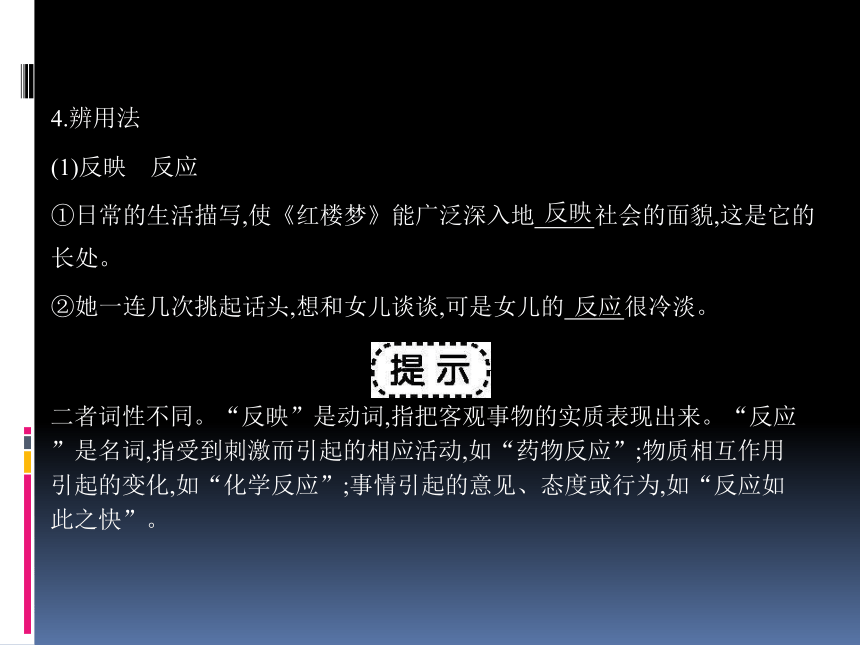

4.辨用法

(1)反映 反应

①日常的生活描写,使《红楼梦》能广泛深入地 社会的面貌,这是它的

长处。

②她一连几次挑起话头,想和女儿谈谈,可是女儿的 很冷淡。

反映

反应

二者词性不同。“反映”是动词,指把客观事物的实质表现出来。“反应 ”是名词,指受到刺激而引起的相应活动,如“药物反应”;物质相互作用 引起的变化,如“化学反应”;事情引起的意见、态度或行为,如“反应如 此之快”。

(2)富丽堂皇 金碧辉煌

①《红楼梦》是一座 、精工细巧的艺术大厦,我们看到了缔构者 的匠心。

②昨天他去了新建成的国家大剧院,看得眼花缭乱,既感叹其中 的

装饰,又对这座大建筑只用了三个月便修建完工而感到不可思议。

二者都形容建筑物华丽,光彩夺目。“富丽堂皇”也形容诗文辞藻华丽。 “金碧辉煌”形容陈设华丽。

富丽堂皇

金碧辉煌

点亮你的慧眼

1.《红楼梦》是一座富丽堂皇、精工细巧的艺术大厦,我们看到了缔构者 的匠心。《红楼梦》是一条天造地设的江流,我们看到了它的波澜。

点评:文章的开头,作者开宗明义,直接表明自己的观点,字里行间透露着赞 美之意。这两句巧用比喻,把《红楼梦》的精巧构思和情节曲折比作是大 厦和江流,形象生动地描述了《红楼梦》的结构特点。“富丽堂皇”“精 工细巧”“天造地设”这三个形容词就是作者对《红楼梦》情节艺术的 高度赞美。《红楼梦》这座艺术大厦矗立在世人面前,让我们欣赏到它的 神奇巍峨、宏伟壮观,也看到它的奇思妙想,曲折有致。《红楼梦》这条艺 术长河流淌在人世,让我们感受到它的蜿蜒逶迤,一泻千里。

2.层层铺垫,推举高潮。《红楼梦》中的情节高潮是经过作者充分组织和 准备,形成起来的。

点评:这两句在全文起着纲举目张的作用。作者点出《红楼梦》情节总的 特点是“层层铺垫,推举高潮”,也就是本文的中心论点。接着下文又对这 一特点加以解释,为下文展开论述打好基础。交代情节的高潮就是在充分 组织准备的基础上铺垫而形成的,而这个铺垫又具有必然性、层次感的特

点,这就起到了总领下文的作用。

3.为挽狂澜于既倒,支撑残厦之将倾,贾府的统治者在贾宝玉刚生下后就为 他铺设了一条仕途经济的青云大道。

点评:这句话运用比喻的修辞手法,生动形象地写出了“贾府的统治者”对 贾宝玉的厚望。“为挽狂澜于既倒,支撑残厦之将倾”,把将要颓败的封建 社会比作是“狂澜”和“残厦”。“青云大道”也含比喻。这是一条怎 样的大道呢 ——读好儒家经典,通过科举考试谋取功名,为官做宦。但是 贾宝玉偏偏不按封建家长规定好的路线走。这样看来,封建社会的衰亡是 不可避免的了。

激活你的思维

1.细读课文,说说“宝玉挨打”情节的设计有什么特点 由哪几方面进行阐 述

提示:“宝玉挨打”情节的设计的主要特点:层层铺垫,推举高潮。由三方 面阐述:(1)高潮的形成有必然性(有社会的必然性,有情节的必然性),(2)高 潮的组织有层次感(情节波澜起伏隐显,脉络分明,渐次而又迭进地推举上 去),(3)高潮的发生有偶然性(偶然性为必然性的高潮到来发挥了很大作用)。

2.本文在写作上有哪些你认为值得学习借鉴的地方

提示:有理有据、条理清晰地全面论证自己观点的评论手法。运用例证法 证明论点,比喻论证手法的运用,严密的论证逻辑,语言的运用等。

整合你的思路

在平淡生活中掀波澜

↓

层层铺垫,推举高潮

提升你的素养

语言凝练 音韵和谐

本文语言富有节奏美。“节奏是艺术的生命。”从语言的角度看,文句的 长短、整散,语势的疾徐、直曲,字音的响沉、抑扬,它们错杂相间,可使文 章声势呈现有规律的变化,和谐流畅,而构成声音的节奏。本文的语言就很 好地做到了这一点。在本文中,对偶句、比喻句、排比句、整句与散句交 错使用,形成了轻松、舒展、迂曲、迷人的节奏,富有旋律美。如排比句式 “由远及近,脉络清晰,一步紧接一步,层深迭进,一环衔接一环,丝丝入扣” “江河东流,时见湍急夺路,时见缓缓流淌,时见静练平展,时见波涛起伏,这 是自然的运动规律”,对偶句式“为挽狂澜于既倒,支撑残厦之将倾”“无 心于仕途之间,绝意于经济之途”等句。

再次,富有音乐美。本文句式整齐,结构匀称,节奏鲜明,和谐动听,读起来自 然悦耳,极富音乐美。再加上本文有时还妙用助词,使句子完整,音节整齐, 便于诵读。如“初见时——‘原本无气’,平波展镜;但看到贾宝玉垂头耷

耳,神色惶遽,‘应对不如往日’,语失伦次——‘倒生了三分气’,微澜起 波;偏巧这时忠顺王府来索人,忠顺王府和贾府的关系并不那么妙,不速之 客来天外,跑到门上找戏子,而且那王府堂官很不客气,使得贾政——‘又 惊又气’,‘目瞪口歪’,浪头逐涌起来了;这时又碰上贾环的告状,构陷之 词,中伤之言,犹如冰上添霜,火上加油,在贾宝玉的‘大逆不道’上又增上 ‘大逆不道’,贾政的神色变成‘面如金纸’,‘眼都红了’。此时此刻, 此情此境,怒火冲开脑门简直要掀掉房顶。于是一声断喝,一阵板子如雨点 似的下落了”。

一、语基落实

1下列加点字的字音全部正确的一项是( )。

A.禄蠹(dù) 焙茗(péi) 如坐针毡(zhān)

B.笞挞(tà) 湍急(tuán) 神色惶遽(jù)

C.朕兆(zhèn) 小厮(sī) 垂头耷耳(dā)

D.漩涡(xuàn) 捋起(luō) 分道扬镳(biāo)

解析:A项,“焙”应读“bèi”;B项,“湍”应读“tuān”;D项,“漩

”应读“xuán”。

答案:C

2对下列加点词语解释不正确的一项是( )。

A.但是,贾宝玉硬是唱反调,无心于仕途之间,绝意于经济之途。(经 济学上指社会物质生产和再生产的活动。)

B.他大闹私塾,大骂迷恋于仕宦的人是“禄蠹”。(比喻贪求官位俸 禄的人。)

C.但看到贾宝玉垂头耷耳,神色惶遽,“应对不如往日”,语失伦次— —“倒生了三分气”,微澜起波。(惊慌。)

D.这时又碰上贾环的告状,构陷之词,中伤之言,犹如冰上添霜,火上 加油。(定计陷害,使别人落下罪名。)

解析:A项,“经济”在本句中应理解为“经世济民,治理国家”。

答案:A

3下列加点的熟语使用不恰当的一项是( )。

A.对于荣国府的封建统治者来说,贾宝玉是不可或失的命根子,是延 荣续贵的唯一希望。

B.贾环的飞短流长、造谣中伤是高潮的直接发因。

C.忠顺王府和贾府的关系并不那么妙,不速之客来天外,跑到门上找 戏子,而且那王府堂官很不客气,使得贾政——“又惊又气”,“目瞪 口歪”。

D.“机器人”展览将科学的魅力展示在人们面前,尤其是对中小学 生产生了深远的影响,让他们受到了淋漓尽致的教育。

解析:D项,“淋漓尽致”形容文章或谈话详尽透彻,也指暴露得彻底 。与语境不符。

答案:D

4下列句子有语病的一项是( )。

A.倘若贾母闻声赶到,狂涛巨澜也就顷刻会风平浪息,情节的高潮也 就形成不了。

B.整天转前绕后,陪伴左右,又机灵又贴身的小厮焙茗,偏偏这时不见 踪影。

C.这都是偶然性的事件,但是这种偶然性在实际上为必然性的高潮 到来发挥了很大作用。

D.发展的加速和延缓在很大程度上是取决于这些“偶然性”决定 的。

解析:D项,“取决于”和后面的“决定”重复。

答案:D

二、阅读理解

阅读文本选段,完成第5~7题。

高潮的发生有偶然性。当贾宝玉被喝禁在厅上时,他料到挨打是势在必然, 连忙托人给贾母、王夫人报信。倘若贾母闻声赶到,狂涛巨澜也就顷刻会 风平浪息,情节的高潮也就形成不了。高明的曹雪芹为了让叛逆与卫道的 矛盾激化成必然,为了掀起情节的波澜,就利用偶然性的因素来触发。一是 整天转前绕后,陪伴左右,又机灵又贴身的小厮焙茗,偏偏这时不见踪影。 倘若他在这里的话,别说吩咐,就是沾到点浪沫子,也早就一溜烟到里面报 告去了。二是当贾宝玉如坐针毡,无人可找之际,恰巧遇到个老妈子,这该 有救了,有人报信了。可是,这老妈子偏偏又是个聋子,把“要紧”听成 “跳井”,将“小厮”说成“了事”,把贾宝玉急得如热锅蚂蚁。这都是偶 然性的事件,但是这种偶然性在实际上为必然性的高潮到来发挥了很大作 用。马克思在《致路·库格曼》的信中说:“如果‘偶然性’不起任何作用

的话,那么世界历史就会带有非常神秘的性质。这些偶然性本身自然纳入 总的发展过程中,并且为其他偶然性所补偿,但是,发展的加速和延缓在很 大程度上是取决于这些‘偶然性’的。”《红楼梦》在这方面也留给我 们深刻的启示。

5“高明的曹雪芹为了让叛逆与卫道的矛盾激化成必然”一句

中,“叛逆”和“卫道”分别指的是什么

解析:本题考查在语境中理解关键词语的含意。联系原著来看,一方 面是贾政要贾宝玉走科举进士之路,光宗耀祖,延荣续贵;一方面是贾 宝玉坚持自己的个性解放,走自己的人生道路,厌恶功名利禄。一个 要“卫道”,一个要“叛逆”,冲突不可避免。

参考答案:“叛逆”指的是贾宝玉对封建社会价值观的反叛,不肯走 科举进士之路。“卫道”指的是贾政为了延荣续贵,坚持封建价值 观,强迫贾宝玉读书,走仕途经济的青云大道。

6这段文字的中心观点是什么 作者主要运用了什么论证方法

解析:议论文段的中心观点一般在首、尾句上,或者在一些标志句、 小结句、关键句上,要注意抓住这类句子来答题。这段话的中心句 在首句。

参考答案:这段文字的中心观点是“高潮的发生有偶然性”。运用 的论证方法主要是举例论证。

7作者结尾时引用马克思的话,属于什么论证方法 目的是为了

证明什么观点

解析:引用论证是引用名人名言或古诗词等来论证自己的观点。

参考答案:属于引用论证。是为了证明“这种偶然性在实际上为必 然性的高潮到来发挥了很大作用”这一观点。

陶冶你的情趣

《红楼梦》的人物塑造

《红楼梦》塑造了一大批令人难忘的艺术形象。据统计,书中有姓 名的人物写了400多个,无论是工笔细描还是简笔勾勒,人物形象均 生动鲜活,各具特色。

贾宝玉是作者着力塑造的一个形象。他不愿走读书中举的道路,视 为官作宦为粪土。他将那些读书上进的人称为“禄蠹”,将那些谋 求功名富贵的人所必读的八股文看做是“饵名钓禄之阶”。他抛 弃了那个时代普遍公认的价值标准,而透过他貌似怪异、惊世骇俗 的言行,可以看到一颗有理想、有良知、有感情的直率心灵对腐败 黑暗现实的深恶痛绝,对虚伪矫饰人际关系的极端排斥。林黛玉作 为贾宝玉的精神知己是诗化的唯美的,她的弱不禁风既体现了我们 民族的审美趣味,又象征了这种诗意的超现实的美在现实中的脆弱

。与宝玉的爱情是她生命的唯一依托,她的叛逆的个性毕竟难为封 建社会所容,最终她泪尽而逝是对这个冷酷现实世界的最后控诉。 薛宝钗可说是现实美的典范。她端庄贤淑,博学多识,又城府极深,很 会处理人际关系。她是封建礼教规范下完美的淑女形象。但她虽 与宝玉成婚,却也没有得到幸福,封建社会已无力使符合它价值标准 的人幸福,这无疑是个人与社会的双重悲剧,是对那个不合理社会的 一种更深刻的否定。王熙凤是《红楼梦》中写得最复杂最有生气 的人物。她精明干练又邪恶毒辣;嘴甜心狠,两面三刀,又会善待黛 玉,周济邢岫烟;她独立苦撑摇摇欲坠的封建家族大厦,又依靠它,疯 狂地攫取它,按曹雪芹的原意,她的结局是被休弃,“哭向金陵事更哀 ”,她的悲剧也有令人同情的一面。

判断。书中塑造了大批光彩照人的女性形象:探春的精敏才情,湘云 的豪爽洒落,迎春的文懦良善,惜春的冷性孤僻,妙玉的孤高傲俗,另 外还有晴雯、袭人、紫鹃、莺儿、平儿、鸳鸯、司棋、香菱、尤 三姐等等相当数量的婢女,她们的青春美丽,她们的生存挣扎,她们为 维护一己尊严所作的艰难而可贵的反抗,以及她们也都不可避免地 逐一走向毁灭的悲剧命运,都牵动了数百年来亿万读者的情感神经 。即使次要人物如世故善良的刘姥姥,生事作耗的王善保家的,呆霸 王薛蟠,冷郎君柳湘莲,书童茗烟,小厮兴儿,醉酒的焦大、倪二等等, 虽着墨不多,却都令人如闻其声,如见其形。

(节选自《中外文学名著梗概与赏析》,有改动)

作者写人,直接从生活中来,写出了人性的丰富复杂,而非简单的善恶

本文评论《红楼梦》的人物塑造,重点突出,简洁明了。首段概 括评论,简明扼要。第二段重点介绍书中的四个最为重要的人物,抓 住实质,各尽其形。第三段从另一个角度重点评论书中光彩照人的 女性形象,取其共同之处,言简意赅。

贮满你的背囊

本文主要就《红楼梦》的情节发展特点提出了自己独到的见解, “层层铺垫,推举高潮”给予了《红楼梦》高度的评价。的确,《红 楼梦》在中国文学史上是空前的,到目前为止也是绝后的文学奇迹, 毛泽东曾把它与中国古代“四大发明”相提并论。围绕“永远的

《红楼梦》”这一中心,可以储备以下写作素材。

●《红楼梦》是一盏清茗,她的每一处细节都透着诱人的沁芳。《 红楼梦》是一坛陈酿,穿越了时空,散发着迷人的幽香。《红楼梦》 是一部奇书,它奇就奇在书中的各种要素及其相互关系异常复杂,变 幻莫测,一环套一环,恰如连环锁,令人眼花缭乱!

●至于说到《红楼梦》的价值,这在中国的小说中实在是不可多得 的。其要点在敢于如实描写,并无讳饰,和从前的小说叙好人完全是 好,坏人完全是坏的,大不相同,所以其中所叙的人物,都是真的人物 。总之,自有《红楼梦》出来以后,传统的思想和写法都打破了。(鲁 迅)

●《红楼梦》到底是一部什么书 归根结底,应称之为中华之文化小 说。因为这部书中充满了中华传统文化的精华,却表现为“通之于

大众”的小说形式。如欲理解这一民族文化的大精义,读古经书不 如先读《红楼梦》,在曹雪芹笔下,显得更为亲切、生动、绘声绘影, 令人如入篇中,亲历其境,心领其意。(周汝昌)

7《红楼梦》的情节波澜(节选)

我国古典文学的最高峰、封建社会的百科全书——《红楼梦》赢得 了无数读者。博大精深的思想,在平淡生活中掀起波澜的情节特点,使之获 得了巨大的吸引力。本文就是针对其情节波澜所作的评论。学习时,要学 习作者有理有据、条理清晰地全面论证自己观点的评论手法。

帮助你知人论世

吴功正,生于1943年,当代著名学者,博士生导师。江苏如皋人。1983年加 入中国作家协会。著有专著《小说美学》《中国文学美学》《中国园林 美学史》《古今名作美学》等。

《红楼梦》是中国古典文学的巅峰之作,可以说,《红楼梦》是一部中华文 化的集大成作品。毛泽东曾把它与中国古代“四大发明”相提并论。《 红楼梦》问世两百多年来,人们对它阅读、探究的热情经久不衰。特别是 它在平淡生活中掀起波澜的写作特点,更使《红楼梦》获得了巨大的吸引 力。本文即是作者对《红楼梦》的情节波澜作出的精彩论述。

提醒你夯实基础

加点字 读音 加点字 读音

捋起 luō 焙茗 bèi míng

小厮 sī 笞挞 chī tà

肮脏 āng 惶遽 huáng jù

禄蠹 dù 分道扬镳 biāo

耷耳 dā 如坐针毡 zhān

中 中伤 zhònɡ 喝 喝水 hē

中间 zhōng 喝彩 hè

禁 喝禁 jìn 厦 大厦 shà

情不自禁 jīn 厦门 xià

1.注字音

2.写汉字

词语 易错字 词语 易错字

dì构 缔 tuān急 湍

dì听 谛 chuǎi测 揣

根dì 蒂 chuǎn 息 喘

水wō 涡 脉luò 络

wō牛 蜗 炮luò 烙

女wā 娲 kè守 恪

惶遽:神色慌张着急。

肮脏:脏污,玷污,作动词用。

禄蠹:比喻贪求官位俸禄的人。

缔构:创建、构造。

笞挞:鞭打,抽打。

经济:经世济民,治理国家。

构陷:定计陷害,使别人落下罪名。

如坐针毡:形容心神不宁。

天造地设:事物自然形成而合乎理想,不必再加入人工。

分道扬镳:指分道而行。比喻因目标不同而各奔各的前程或各干各的事情 。本文指创作方式不落俗套。

3.解词义

不可或失:不可缺少。或,稍微。

飞短流长:也作“蜚短流长”。散布谣言,中伤他人。飞,散布。

垂头耷耳:精神不振、神情委靡的样子。

语失伦次:话讲得很乱,失去条理层次。

不速之客:指没有邀请而自己来的客人。速,邀请。

大逆不道:封建统治者对反抗封建统治、背叛封建礼教的人所加的重大的 罪名。

脉络分明:比喻条理或头绪清楚。

4.辨用法

(1)反映 反应

①日常的生活描写,使《红楼梦》能广泛深入地 社会的面貌,这是它的

长处。

②她一连几次挑起话头,想和女儿谈谈,可是女儿的 很冷淡。

反映

反应

二者词性不同。“反映”是动词,指把客观事物的实质表现出来。“反应 ”是名词,指受到刺激而引起的相应活动,如“药物反应”;物质相互作用 引起的变化,如“化学反应”;事情引起的意见、态度或行为,如“反应如 此之快”。

(2)富丽堂皇 金碧辉煌

①《红楼梦》是一座 、精工细巧的艺术大厦,我们看到了缔构者 的匠心。

②昨天他去了新建成的国家大剧院,看得眼花缭乱,既感叹其中 的

装饰,又对这座大建筑只用了三个月便修建完工而感到不可思议。

二者都形容建筑物华丽,光彩夺目。“富丽堂皇”也形容诗文辞藻华丽。 “金碧辉煌”形容陈设华丽。

富丽堂皇

金碧辉煌

点亮你的慧眼

1.《红楼梦》是一座富丽堂皇、精工细巧的艺术大厦,我们看到了缔构者 的匠心。《红楼梦》是一条天造地设的江流,我们看到了它的波澜。

点评:文章的开头,作者开宗明义,直接表明自己的观点,字里行间透露着赞 美之意。这两句巧用比喻,把《红楼梦》的精巧构思和情节曲折比作是大 厦和江流,形象生动地描述了《红楼梦》的结构特点。“富丽堂皇”“精 工细巧”“天造地设”这三个形容词就是作者对《红楼梦》情节艺术的 高度赞美。《红楼梦》这座艺术大厦矗立在世人面前,让我们欣赏到它的 神奇巍峨、宏伟壮观,也看到它的奇思妙想,曲折有致。《红楼梦》这条艺 术长河流淌在人世,让我们感受到它的蜿蜒逶迤,一泻千里。

2.层层铺垫,推举高潮。《红楼梦》中的情节高潮是经过作者充分组织和 准备,形成起来的。

点评:这两句在全文起着纲举目张的作用。作者点出《红楼梦》情节总的 特点是“层层铺垫,推举高潮”,也就是本文的中心论点。接着下文又对这 一特点加以解释,为下文展开论述打好基础。交代情节的高潮就是在充分 组织准备的基础上铺垫而形成的,而这个铺垫又具有必然性、层次感的特

点,这就起到了总领下文的作用。

3.为挽狂澜于既倒,支撑残厦之将倾,贾府的统治者在贾宝玉刚生下后就为 他铺设了一条仕途经济的青云大道。

点评:这句话运用比喻的修辞手法,生动形象地写出了“贾府的统治者”对 贾宝玉的厚望。“为挽狂澜于既倒,支撑残厦之将倾”,把将要颓败的封建 社会比作是“狂澜”和“残厦”。“青云大道”也含比喻。这是一条怎 样的大道呢 ——读好儒家经典,通过科举考试谋取功名,为官做宦。但是 贾宝玉偏偏不按封建家长规定好的路线走。这样看来,封建社会的衰亡是 不可避免的了。

激活你的思维

1.细读课文,说说“宝玉挨打”情节的设计有什么特点 由哪几方面进行阐 述

提示:“宝玉挨打”情节的设计的主要特点:层层铺垫,推举高潮。由三方 面阐述:(1)高潮的形成有必然性(有社会的必然性,有情节的必然性),(2)高 潮的组织有层次感(情节波澜起伏隐显,脉络分明,渐次而又迭进地推举上 去),(3)高潮的发生有偶然性(偶然性为必然性的高潮到来发挥了很大作用)。

2.本文在写作上有哪些你认为值得学习借鉴的地方

提示:有理有据、条理清晰地全面论证自己观点的评论手法。运用例证法 证明论点,比喻论证手法的运用,严密的论证逻辑,语言的运用等。

整合你的思路

在平淡生活中掀波澜

↓

层层铺垫,推举高潮

提升你的素养

语言凝练 音韵和谐

本文语言富有节奏美。“节奏是艺术的生命。”从语言的角度看,文句的 长短、整散,语势的疾徐、直曲,字音的响沉、抑扬,它们错杂相间,可使文 章声势呈现有规律的变化,和谐流畅,而构成声音的节奏。本文的语言就很 好地做到了这一点。在本文中,对偶句、比喻句、排比句、整句与散句交 错使用,形成了轻松、舒展、迂曲、迷人的节奏,富有旋律美。如排比句式 “由远及近,脉络清晰,一步紧接一步,层深迭进,一环衔接一环,丝丝入扣” “江河东流,时见湍急夺路,时见缓缓流淌,时见静练平展,时见波涛起伏,这 是自然的运动规律”,对偶句式“为挽狂澜于既倒,支撑残厦之将倾”“无 心于仕途之间,绝意于经济之途”等句。

再次,富有音乐美。本文句式整齐,结构匀称,节奏鲜明,和谐动听,读起来自 然悦耳,极富音乐美。再加上本文有时还妙用助词,使句子完整,音节整齐, 便于诵读。如“初见时——‘原本无气’,平波展镜;但看到贾宝玉垂头耷

耳,神色惶遽,‘应对不如往日’,语失伦次——‘倒生了三分气’,微澜起 波;偏巧这时忠顺王府来索人,忠顺王府和贾府的关系并不那么妙,不速之 客来天外,跑到门上找戏子,而且那王府堂官很不客气,使得贾政——‘又 惊又气’,‘目瞪口歪’,浪头逐涌起来了;这时又碰上贾环的告状,构陷之 词,中伤之言,犹如冰上添霜,火上加油,在贾宝玉的‘大逆不道’上又增上 ‘大逆不道’,贾政的神色变成‘面如金纸’,‘眼都红了’。此时此刻, 此情此境,怒火冲开脑门简直要掀掉房顶。于是一声断喝,一阵板子如雨点 似的下落了”。

一、语基落实

1下列加点字的字音全部正确的一项是( )。

A.禄蠹(dù) 焙茗(péi) 如坐针毡(zhān)

B.笞挞(tà) 湍急(tuán) 神色惶遽(jù)

C.朕兆(zhèn) 小厮(sī) 垂头耷耳(dā)

D.漩涡(xuàn) 捋起(luō) 分道扬镳(biāo)

解析:A项,“焙”应读“bèi”;B项,“湍”应读“tuān”;D项,“漩

”应读“xuán”。

答案:C

2对下列加点词语解释不正确的一项是( )。

A.但是,贾宝玉硬是唱反调,无心于仕途之间,绝意于经济之途。(经 济学上指社会物质生产和再生产的活动。)

B.他大闹私塾,大骂迷恋于仕宦的人是“禄蠹”。(比喻贪求官位俸 禄的人。)

C.但看到贾宝玉垂头耷耳,神色惶遽,“应对不如往日”,语失伦次— —“倒生了三分气”,微澜起波。(惊慌。)

D.这时又碰上贾环的告状,构陷之词,中伤之言,犹如冰上添霜,火上 加油。(定计陷害,使别人落下罪名。)

解析:A项,“经济”在本句中应理解为“经世济民,治理国家”。

答案:A

3下列加点的熟语使用不恰当的一项是( )。

A.对于荣国府的封建统治者来说,贾宝玉是不可或失的命根子,是延 荣续贵的唯一希望。

B.贾环的飞短流长、造谣中伤是高潮的直接发因。

C.忠顺王府和贾府的关系并不那么妙,不速之客来天外,跑到门上找 戏子,而且那王府堂官很不客气,使得贾政——“又惊又气”,“目瞪 口歪”。

D.“机器人”展览将科学的魅力展示在人们面前,尤其是对中小学 生产生了深远的影响,让他们受到了淋漓尽致的教育。

解析:D项,“淋漓尽致”形容文章或谈话详尽透彻,也指暴露得彻底 。与语境不符。

答案:D

4下列句子有语病的一项是( )。

A.倘若贾母闻声赶到,狂涛巨澜也就顷刻会风平浪息,情节的高潮也 就形成不了。

B.整天转前绕后,陪伴左右,又机灵又贴身的小厮焙茗,偏偏这时不见 踪影。

C.这都是偶然性的事件,但是这种偶然性在实际上为必然性的高潮 到来发挥了很大作用。

D.发展的加速和延缓在很大程度上是取决于这些“偶然性”决定 的。

解析:D项,“取决于”和后面的“决定”重复。

答案:D

二、阅读理解

阅读文本选段,完成第5~7题。

高潮的发生有偶然性。当贾宝玉被喝禁在厅上时,他料到挨打是势在必然, 连忙托人给贾母、王夫人报信。倘若贾母闻声赶到,狂涛巨澜也就顷刻会 风平浪息,情节的高潮也就形成不了。高明的曹雪芹为了让叛逆与卫道的 矛盾激化成必然,为了掀起情节的波澜,就利用偶然性的因素来触发。一是 整天转前绕后,陪伴左右,又机灵又贴身的小厮焙茗,偏偏这时不见踪影。 倘若他在这里的话,别说吩咐,就是沾到点浪沫子,也早就一溜烟到里面报 告去了。二是当贾宝玉如坐针毡,无人可找之际,恰巧遇到个老妈子,这该 有救了,有人报信了。可是,这老妈子偏偏又是个聋子,把“要紧”听成 “跳井”,将“小厮”说成“了事”,把贾宝玉急得如热锅蚂蚁。这都是偶 然性的事件,但是这种偶然性在实际上为必然性的高潮到来发挥了很大作 用。马克思在《致路·库格曼》的信中说:“如果‘偶然性’不起任何作用

的话,那么世界历史就会带有非常神秘的性质。这些偶然性本身自然纳入 总的发展过程中,并且为其他偶然性所补偿,但是,发展的加速和延缓在很 大程度上是取决于这些‘偶然性’的。”《红楼梦》在这方面也留给我 们深刻的启示。

5“高明的曹雪芹为了让叛逆与卫道的矛盾激化成必然”一句

中,“叛逆”和“卫道”分别指的是什么

解析:本题考查在语境中理解关键词语的含意。联系原著来看,一方 面是贾政要贾宝玉走科举进士之路,光宗耀祖,延荣续贵;一方面是贾 宝玉坚持自己的个性解放,走自己的人生道路,厌恶功名利禄。一个 要“卫道”,一个要“叛逆”,冲突不可避免。

参考答案:“叛逆”指的是贾宝玉对封建社会价值观的反叛,不肯走 科举进士之路。“卫道”指的是贾政为了延荣续贵,坚持封建价值 观,强迫贾宝玉读书,走仕途经济的青云大道。

6这段文字的中心观点是什么 作者主要运用了什么论证方法

解析:议论文段的中心观点一般在首、尾句上,或者在一些标志句、 小结句、关键句上,要注意抓住这类句子来答题。这段话的中心句 在首句。

参考答案:这段文字的中心观点是“高潮的发生有偶然性”。运用 的论证方法主要是举例论证。

7作者结尾时引用马克思的话,属于什么论证方法 目的是为了

证明什么观点

解析:引用论证是引用名人名言或古诗词等来论证自己的观点。

参考答案:属于引用论证。是为了证明“这种偶然性在实际上为必 然性的高潮到来发挥了很大作用”这一观点。

陶冶你的情趣

《红楼梦》的人物塑造

《红楼梦》塑造了一大批令人难忘的艺术形象。据统计,书中有姓 名的人物写了400多个,无论是工笔细描还是简笔勾勒,人物形象均 生动鲜活,各具特色。

贾宝玉是作者着力塑造的一个形象。他不愿走读书中举的道路,视 为官作宦为粪土。他将那些读书上进的人称为“禄蠹”,将那些谋 求功名富贵的人所必读的八股文看做是“饵名钓禄之阶”。他抛 弃了那个时代普遍公认的价值标准,而透过他貌似怪异、惊世骇俗 的言行,可以看到一颗有理想、有良知、有感情的直率心灵对腐败 黑暗现实的深恶痛绝,对虚伪矫饰人际关系的极端排斥。林黛玉作 为贾宝玉的精神知己是诗化的唯美的,她的弱不禁风既体现了我们 民族的审美趣味,又象征了这种诗意的超现实的美在现实中的脆弱

。与宝玉的爱情是她生命的唯一依托,她的叛逆的个性毕竟难为封 建社会所容,最终她泪尽而逝是对这个冷酷现实世界的最后控诉。 薛宝钗可说是现实美的典范。她端庄贤淑,博学多识,又城府极深,很 会处理人际关系。她是封建礼教规范下完美的淑女形象。但她虽 与宝玉成婚,却也没有得到幸福,封建社会已无力使符合它价值标准 的人幸福,这无疑是个人与社会的双重悲剧,是对那个不合理社会的 一种更深刻的否定。王熙凤是《红楼梦》中写得最复杂最有生气 的人物。她精明干练又邪恶毒辣;嘴甜心狠,两面三刀,又会善待黛 玉,周济邢岫烟;她独立苦撑摇摇欲坠的封建家族大厦,又依靠它,疯 狂地攫取它,按曹雪芹的原意,她的结局是被休弃,“哭向金陵事更哀 ”,她的悲剧也有令人同情的一面。

判断。书中塑造了大批光彩照人的女性形象:探春的精敏才情,湘云 的豪爽洒落,迎春的文懦良善,惜春的冷性孤僻,妙玉的孤高傲俗,另 外还有晴雯、袭人、紫鹃、莺儿、平儿、鸳鸯、司棋、香菱、尤 三姐等等相当数量的婢女,她们的青春美丽,她们的生存挣扎,她们为 维护一己尊严所作的艰难而可贵的反抗,以及她们也都不可避免地 逐一走向毁灭的悲剧命运,都牵动了数百年来亿万读者的情感神经 。即使次要人物如世故善良的刘姥姥,生事作耗的王善保家的,呆霸 王薛蟠,冷郎君柳湘莲,书童茗烟,小厮兴儿,醉酒的焦大、倪二等等, 虽着墨不多,却都令人如闻其声,如见其形。

(节选自《中外文学名著梗概与赏析》,有改动)

作者写人,直接从生活中来,写出了人性的丰富复杂,而非简单的善恶

本文评论《红楼梦》的人物塑造,重点突出,简洁明了。首段概 括评论,简明扼要。第二段重点介绍书中的四个最为重要的人物,抓 住实质,各尽其形。第三段从另一个角度重点评论书中光彩照人的 女性形象,取其共同之处,言简意赅。

贮满你的背囊

本文主要就《红楼梦》的情节发展特点提出了自己独到的见解, “层层铺垫,推举高潮”给予了《红楼梦》高度的评价。的确,《红 楼梦》在中国文学史上是空前的,到目前为止也是绝后的文学奇迹, 毛泽东曾把它与中国古代“四大发明”相提并论。围绕“永远的

《红楼梦》”这一中心,可以储备以下写作素材。

●《红楼梦》是一盏清茗,她的每一处细节都透着诱人的沁芳。《 红楼梦》是一坛陈酿,穿越了时空,散发着迷人的幽香。《红楼梦》 是一部奇书,它奇就奇在书中的各种要素及其相互关系异常复杂,变 幻莫测,一环套一环,恰如连环锁,令人眼花缭乱!

●至于说到《红楼梦》的价值,这在中国的小说中实在是不可多得 的。其要点在敢于如实描写,并无讳饰,和从前的小说叙好人完全是 好,坏人完全是坏的,大不相同,所以其中所叙的人物,都是真的人物 。总之,自有《红楼梦》出来以后,传统的思想和写法都打破了。(鲁 迅)

●《红楼梦》到底是一部什么书 归根结底,应称之为中华之文化小 说。因为这部书中充满了中华传统文化的精华,却表现为“通之于

大众”的小说形式。如欲理解这一民族文化的大精义,读古经书不 如先读《红楼梦》,在曹雪芹笔下,显得更为亲切、生动、绘声绘影, 令人如入篇中,亲历其境,心领其意。(周汝昌)

同课章节目录

- 第一单元 关注社会

- 1 时评两篇

- 2 论“雅而不高”(李景阳)

- 3 呼唤生命教育(张云飞)

- 第二单元 议论文

- 4 在马克思墓前的讲话(恩格斯)

- 5 立党为公 执政为民(胡锦涛)

- 6 拿来主义(鲁迅)

- 7 《红楼梦》的情节波澜(节选)(吴功正)

- 8 米洛斯的维纳斯(清冈卓行)

- 第三单元 小说(2)

- 9 宝玉挨打(曹雪芹)

- 10 阿Q正传(节选)(鲁迅)

- 11 变形记(节选)(卡夫卡)

- 12 失街亭(罗贯中)

- 13 棋王(节选)(阿城)

- 表达交流活动 “赞·弹·改”读书活动

- 推荐阅读

- 第四单元 文言文(2)

- 14 孔孟两章

- 15 劝学(节选)(《荀子》)

- 16 过秦论(贾谊)

- 17 师说(韩愈)

- 18 晏子治东阿(刘向)

- 19 谏太宗十思疏(魏征)

- 表达交流活动 常见文言句式整理积累

- 千古名言 智慧渊薮——《论语》和《孟子》