纲要上第六单元《辛亥革命与中华民国的建立》检测题(word版含答案)

文档属性

| 名称 | 纲要上第六单元《辛亥革命与中华民国的建立》检测题(word版含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 57.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-11-04 23:03:02 | ||

图片预览

文档简介

第六单元《辛亥革命与中华民国的建立》检测题

一、选择题

1.武昌起义打响第一枪后,群龙无首。第二天立宪派首领汤化龙出来帮忙出谋划策,以咨议局、教育会、商会的名义通电,请各地响应,随后各省纷纷独立。由此可推知( )

A. 君主立宪思想已被国人摈弃B. 辛亥革命有广泛的群众基础

C. 民主共和思想已经深入人心D. 各派合力促成辛亥革命成功

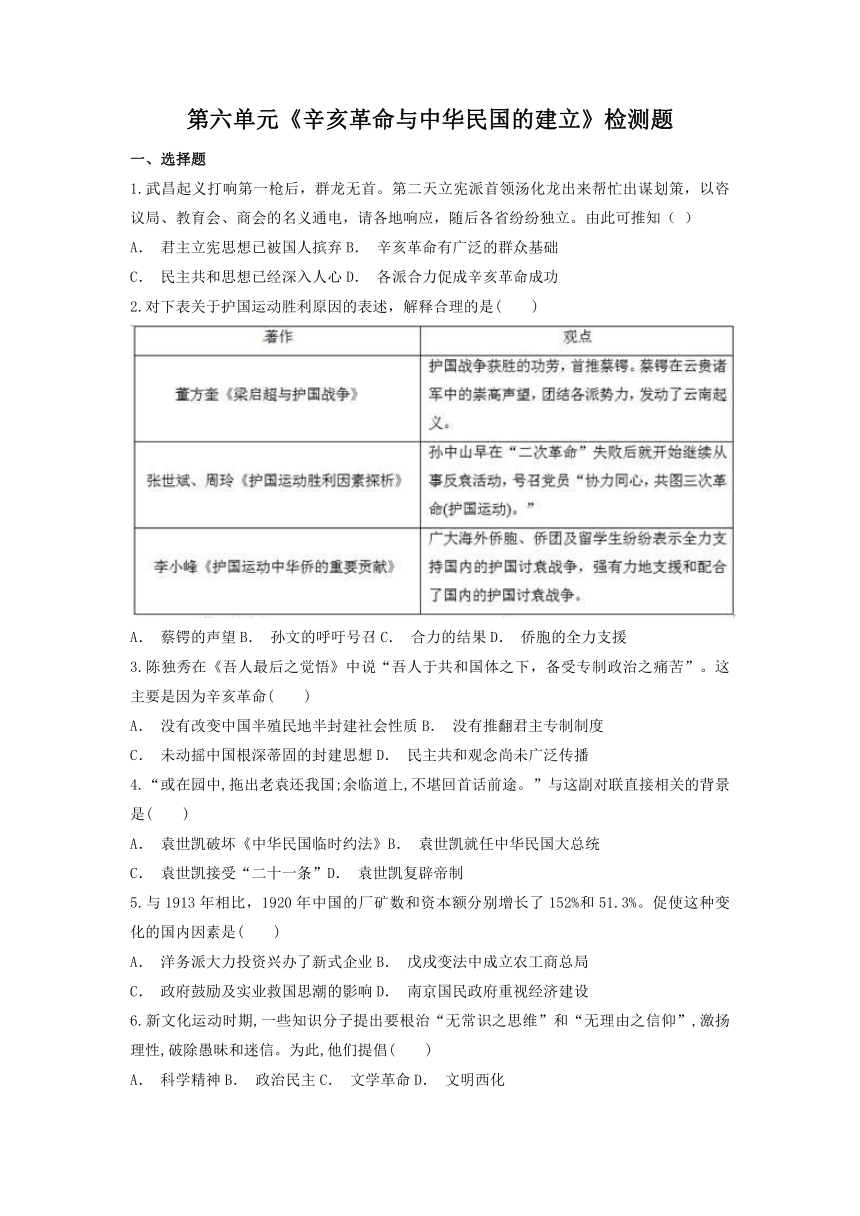

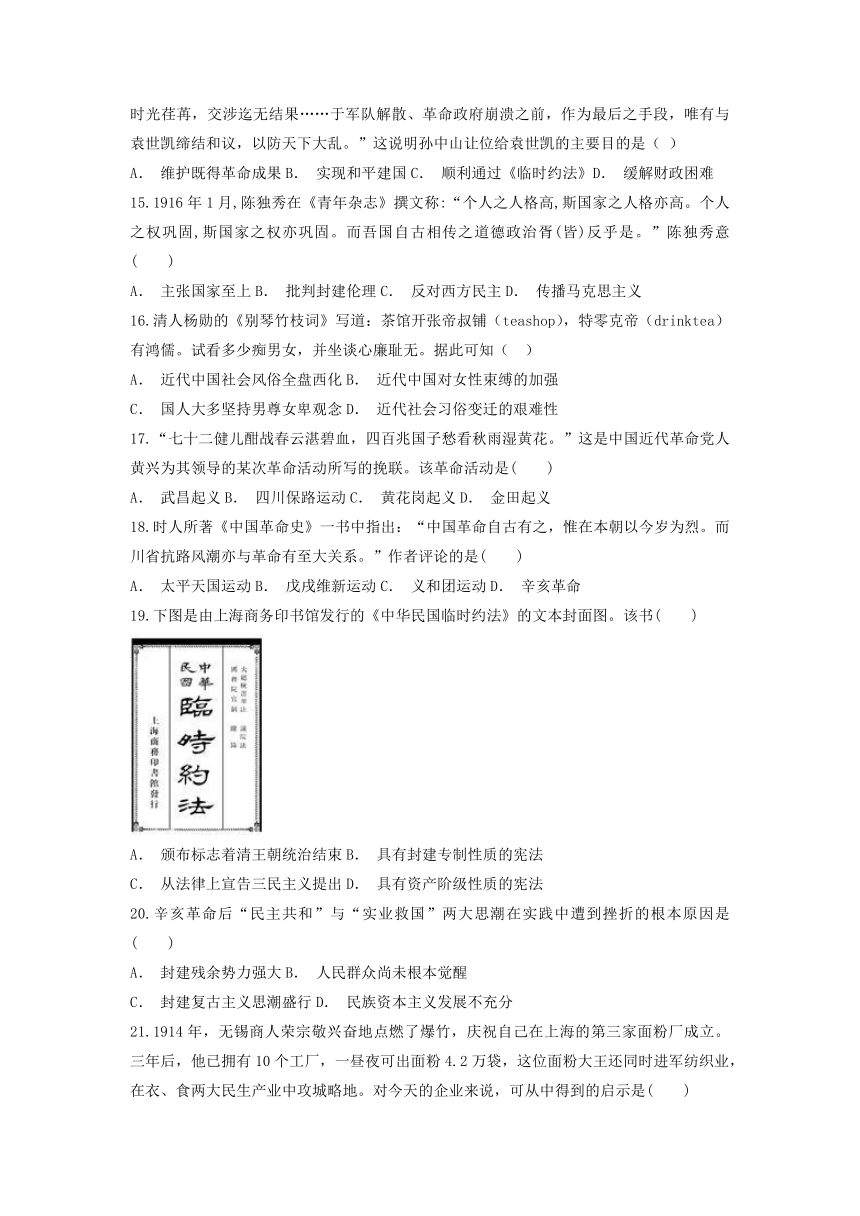

2.对下表关于护国运动胜利原因的表述,解释合理的是( )

A. 蔡锷的声望B. 孙文的呼吁号召C. 合力的结果D. 侨胞的全力支援

3.陈独秀在《吾人最后之觉悟》中说“吾人于共和国体之下,备受专制政治之痛苦”。这主要是因为辛亥革命( )

A. 没有改变中国半殖民地半封建社会性质B. 没有推翻君主专制制度

C. 未动摇中国根深蒂固的封建思想D. 民主共和观念尚未广泛传播

4.“或在园中,拖出老袁还我国;余临道上,不堪回首话前途。”与这副对联直接相关的背景是( )

A. 袁世凯破坏《中华民国临时约法》B. 袁世凯就任中华民国大总统

C. 袁世凯接受“二十一条”D. 袁世凯复辟帝制

5.与1913年相比,1920年中国的厂矿数和资本额分别增长了152%和51.3%。促使这种变化的国内因素是( )

A. 洋务派大力投资兴办了新式企业B. 戊戌变法中成立农工商总局

C. 政府鼓励及实业救国思潮的影响D. 南京国民政府重视经济建设

6.新文化运动时期,一些知识分子提出要根治“无常识之思维”和“无理由之信仰”,激扬理性,破除愚昧和迷信。为此,他们提倡( )

A. 科学精神B. 政治民主C. 文学革命D. 文明西化

7.袁世凯牺牲国家主权和民族利益,接受日本提出的灭亡中国的“二十一条”大部分内容的主要目的是( )

A. 打开中国外交局面B. 赢得日本对自己称帝的支持

C. 避免军阀割据混战的局面D. 为赢得护国战争的胜利

8.1917年8月14日,中国向德、奥两国宣战,加入第一次世界大战。中国参加一战( )

A. 极大地提高了中国的国际地位B. 派遣军队远渡重洋前往欧洲前线

C. 收回德、奥在天津、汉口的租界D. 有效抑制了日本在华势力的扩展

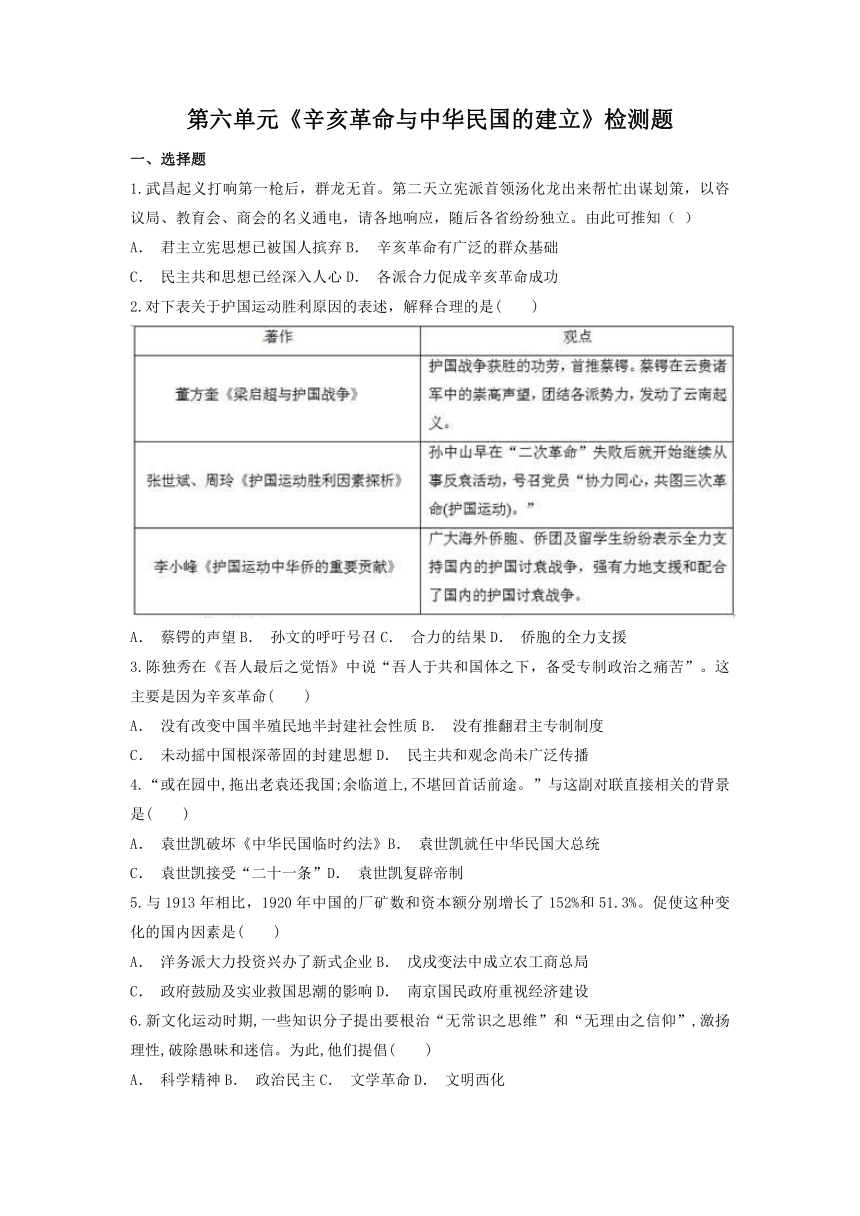

9.下表是《1913—1920年中国产业资本基本估计状况表(单位:万元)》,由此得出的正确结论是( )

A. 美日在华竞争激烈B. 官僚资本垄断国民经济C. 民族资本发展迅速D. 近代工业体系初步形成

10.有学者指出,一战期间,列强对华贷款、借款、投资的总额约为22亿元,并未抽走分文;他们设立的13家银行、599家工矿企业、40多家航运公司及其他侵略机构没有一家撤走。该学者认为,当时列强( )

A. 已视中国为其战略后方B. 对中国的争夺更为激烈

C. 并未放松对华经济侵略D. 仍在积极开拓中国市场

11.1915年,华侨商人在北京创办了双合盛啤酒厂。其初创时期的资料可以用来研究( )

A. 洋务运动的民用工业B. 戊戌变法时期的民族工业

C. 民国初年的民族工业D. 国民政府时期的官僚资本

12.1921年9月8日,《申报》载文:“西装冬装,汉装满装,应有尽有庞杂至不可名状。”对此理解较为准确的是( )

A. 20世纪初中国的服饰种类繁多,应有尽有

B. 辛亥革命导致中国人着装混乱,没有统一标准

C. 辛亥革命促使中国社会转型加剧,从穿着打扮可见一斑

D. 中国服饰最流行的是西装和中山装,其他服饰不受欢迎

13.辛亥革命使“向来多有不识为主人,不敢为主人,不能为主人者,而今皆为主人矣”。这主要表明辛亥革命( )

A. 使民众地位得到根本提高B. 激发了人们的参政热情

C. 建立了平等的社会制度D. 引起了社会心理变迁

14.孙中山坦率地承认:“倘近数日内,无足够之资金以解燃眉之急……虽经种种筹划,而时光荏苒,交涉迄无结果……于军队解散、革命政府崩溃之前,作为最后之手段,唯有与袁世凯缔结和议,以防天下大乱。”这说明孙中山让位给袁世凯的主要目的是( )

A. 维护既得革命成果B. 实现和平建国C. 顺利通过《临时约法》D. 缓解财政困难

15.1916年1月,陈独秀在《青年杂志》撰文称:“个人之人格高,斯国家之人格亦高。个人之权巩固,斯国家之权亦巩固。而吾国自古相传之道德政治胥(皆)反乎是。”陈独秀意( )

A. 主张国家至上B. 批判封建伦理C. 反对西方民主D. 传播马克思主义

16.清人杨勋的《别琴竹枝词》写道:茶馆开张帝叔铺(teashop),特零克帝(drinktea)有鸿儒。试看多少痴男女,并坐谈心廉耻无。据此可知( )

A. 近代中国社会风俗全盘西化B. 近代中国对女性束缚的加强

C. 国人大多坚持男尊女卑观念D. 近代社会习俗变迁的艰难性

17.“七十二健儿酣战春云湛碧血,四百兆国子愁看秋雨湿黄花。”这是中国近代革命党人黄兴为其领导的某次革命活动所写的挽联。该革命活动是( )

A. 武昌起义B. 四川保路运动C. 黄花岗起义D. 金田起义

18.时人所著《中国革命史》一书中指出:“中国革命自古有之,惟在本朝以今岁为烈。而川省抗路风潮亦与革命有至大关系。”作者评论的是( )

A. 太平天国运动B. 戊戌维新运动C. 义和团运动D. 辛亥革命

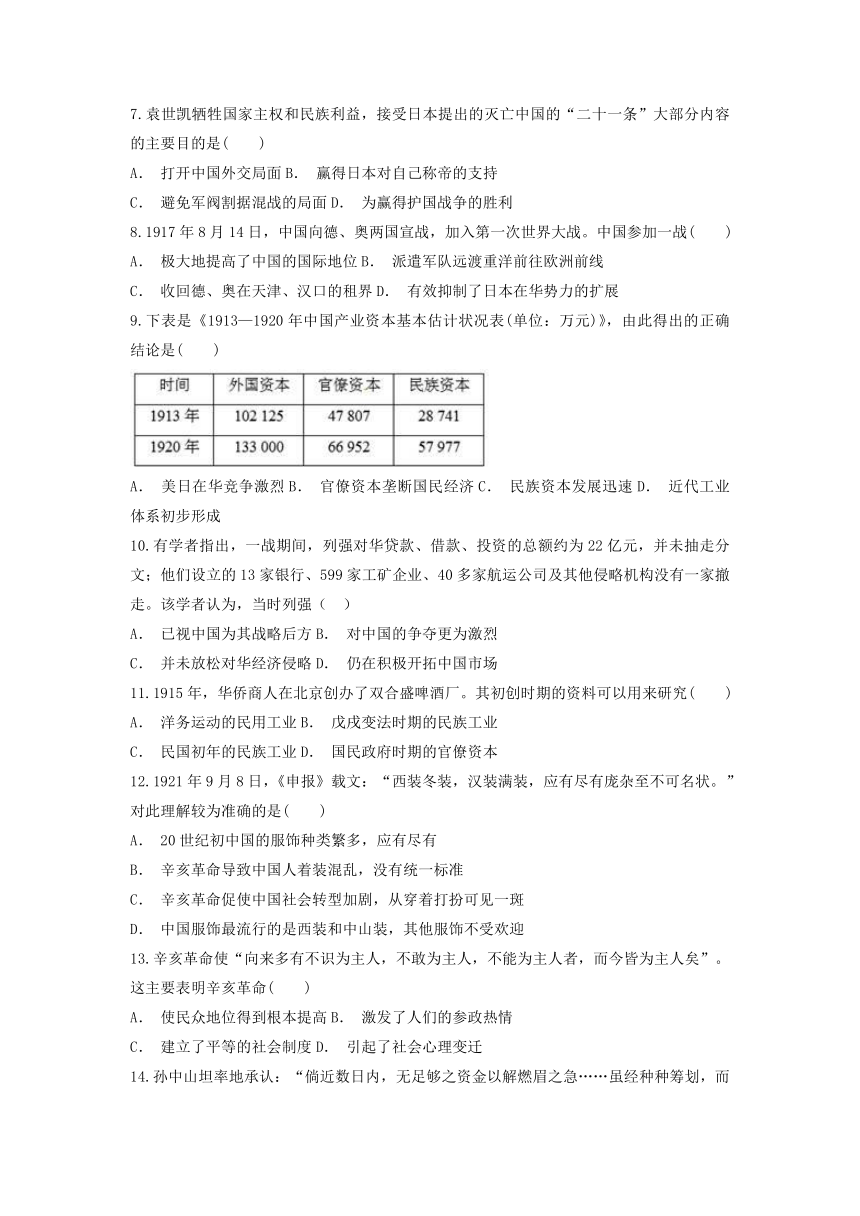

19.下图是由上海商务印书馆发行的《中华民国临时约法》的文本封面图。该书( )

A. 颁布标志着清王朝统治结束B. 具有封建专制性质的宪法

C. 从法律上宣告三民主义提出D. 具有资产阶级性质的宪法

20.辛亥革命后“民主共和”与“实业救国”两大思潮在实践中遭到挫折的根本原因是( )

A. 封建残余势力强大B. 人民群众尚未根本觉醒

C. 封建复古主义思潮盛行D. 民族资本主义发展不充分

21.1914年,无锡商人荣宗敬兴奋地点燃了爆竹,庆祝自己在上海的第三家面粉厂成立。三年后,他已拥有10个工厂,一昼夜可出面粉4.2万袋,这位面粉大王还同时进军纺织业,在衣、食两大民生产业中攻城略地。对今天的企业来说,可从中得到的启示是( )

A. 壮大企业规模,实行实业救国B. 优化投资环境,支持资本扩张

C. 善于抓住机遇,提高企业效益D. 利用政府支持,生产民生产品

22.清政府为挽救统治危机,曾进行了一系列改革。其设立外务部、陆军部、商部、学部等部门的改革应该是( )

A. 洋务运动B. 百日维新C. 清末新政D. 预备立宪

二、非选择题

23.阅读下列材料,回答问题。

材料一 “八九年间,又有人创新文学之论,谓著书宜即用现在的口语。于是白话文大为风行。此事于教育亦是很有利的。但其功用还不止此。因为文学思想,本是人人所同具。但是向来民众所怀抱的感想,因限于工具,无从发表,而埋没掉的很多。从白话文风行以来,此弊亦可渐渐革除了。”

——吕思勉《中国史》

材料二 “新文化运动开始后,白话文成为时尚,部分教科书改为白话文和新式标点。白话文用民众通行的语言讲述新时代的思想,代表着进步和未来,是新文化的标志。大量白话文教科书的产生,是民国时期教科书走向成熟的标志。”而学者们还编写了很多书信,如1920年的《白话书信》,就展现了国民新的伦理精神和规范,包括男女(同学)平等、婚恋自由、个人主义等等。

——摘编自靳志朋《文体、国体与国民:近代白话书写研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括“有人创新文学之论”的内容及其主要原因。

(2)根据上述材料并结合所学知识,简析新文化运动与白话文的关系。

24.阅读材料,回答问题。

材料一 民国三年,戴季陶遇见一个老农,因戴氏身着日本服装,老农遂问其国籍。戴称“予中华民国人也”。老农“忽作惊状,似绝不解中华民国为何物者”。当戴氏告诉老农“你也是中华民国人”时,老农茫然惶然,连声说:“我非革命党,我非中华民国人。”

材料二 中华民国的成立并没有给人们带来预期的民族独立、民主和社会进步。

——胡绳《中国共产党的七十年》

(1)材料一说明了辛亥革命存在什么问题?

(2)材料二反映了作者怎样的观点?理由是什么?

25.材料一 1913年9月,国会召开总统选举。袁世凯命令警察厅和拱卫军联合派出军警“保卫”国会,所有入场议员,不准擅自离开。议员们忍饥挨饿,直至把袁世凯选为大总统才准离开。

10月10日,袁世凯特意在太和殿举行就职仪式,俨然以皇帝自居。

——唐德刚《袁氏当国》

材料二 承认日本继承德国在山东的一切特权,进一步扩大日本在“南满”和蒙古的权益,规定中国沿海港湾、岛屿不得租借或割让他国,聘用日本人为顾问等。

——“二十一条”主要内容

材料三 辛亥革命推翻了统治中国268年的清王朝,结束了持续2000多年的封建君主制度,并树起民主共和国的旗帜。但是辛亥革命的果实却落到封建军阀的手中。……孙中山目睹专制政治对人民的压迫比清代更加残暴,于是为维护共和,进行了一次又一次的斗争。……其中除反对袁世凯帝制复辟的斗争由于和梁启超、蔡锷等人发动的护国运动相呼应而取得成功外,其余都失败了。 ——《为什么孙中山为维护民主共和的斗争都失败了》

(1)材料一反映了袁世凯的哪些活动?

(2)材料二中的这些内容对中国有何影响?

(3)根据材料三和所学知识,回答孙中山为维护共和进行哪些斗争,为什么反对袁世凯复辟帝制的斗争取得成功?

26.阅读材料,完成下列要求。

材料一 《中华民国临时约法》规定,参议院除立法权外,还享有非常广泛的监督权,特别是参议院在必要时还可以按法律程序弹劾总统、国务员,咨请政府查办官吏纳贿违法案件。

……北洋政府、广州国民政府、南京国民政府,都建立了与此类似的监察机关和监察制度。出现这种新型的行政监察制度,如果纯从政治制度演进的角度而言,是辛亥革命后中国监察制度的一大进步。

材料二 《中华民国临时约法》的失败固然是由于当时的中国社会政治环境所造成,但其本身存在的严重缺陷,乃是导致其失败的根本原因。由于《中华民国临时约法》的制定在形式上就缺乏代表性,所以在内容上很难反映各阶层意见,其内容虽然是先进的,但从其形式来看,科学性、民主性均有所欠缺,宪政在一个国家的确立,往往是几代人努力的结果,绝非一朝一夕所能完成,尤其是像中国这样一个几千年专制的国家。

——摘编自音正权《〈中华民国临时约法〉的主要缺陷》

(1)根据材料一,指出中华民国监察制度有哪些新发展,并结合所学知识说明民国时期监察制度的积极意义。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出辛亥革命未能在中国实现宪政的原因。

参考答案

1.D 2.C 3.A 4.D 5.C 6.A 7.B 8.C 9.C 10.C 11.C 12.C 13.D 14.A 15.B 16.D 17.C 18.D 19.D 20.D 21.C 22.C

23.(1)内容:用口语书写,主张以白话文作为新文学的语言。

主要原因:民国初年,专制和愚昧束缚着国民的头脑,新文化运动的领导者想要以民主和科学来反对国粹和旧文学,便不得不采用新文学。

(2)新文化运动本身也是一场以白话文为武器的文学革命。经过新文化运动的倡导,白话文逐渐普及开来;而白话文也有助于教育的普及,进而促进民主、平等等新道德的产生,从根本上有利于新文化运动思想启蒙的展开和深化。

24.(1)辛亥革命传播民主思想的范围十分有限,没有改变当时中国尤其是农村的现状,等等。

(2)观点:辛亥革命失败了。理由:由于资产阶级的软弱性和妥协性,辛亥革命并没有完成反帝反封建的任务,中国半殖民地半封建的社会性质没有改变,革命果实被袁世凯窃取。

25.(1)强迫国会选举他为正式总统,并为复辟帝制作准备。

(2)严重损害了中国的权益,是一部丧权辱国的条约,损害了欧美列强在华利益。

(3)斗争:“二次革命”、护国运动、护法运动。

原因:袁世凯复辟帝制违背历史发展潮流;辛亥革命传播了民主共和观念;护国运动的开展,各地讨袁势力的强大;“二十一条”出卖了国家民族利益,引起众怒。

26.(1)新发展:确立了议会监察的近代监察制度,参议院有广泛的监督权,对包括总统在内的政府官员均有弹劾的权力。

积极意义:体现了五权分立、天赋人权和主权在民的思想;推动了中国政治的近代化进程。

(2)原因:民族资本主义发展缓慢,资产阶级具有软弱性、妥协性,导致辛亥革命的果实被袁世凯窃取;《中华民国临时约法》自身存在缺陷;宪政确立的长期性,中国几千年的专制传统;近代中国半殖民地半封建社会的性质。(任答三点即可)

一、选择题

1.武昌起义打响第一枪后,群龙无首。第二天立宪派首领汤化龙出来帮忙出谋划策,以咨议局、教育会、商会的名义通电,请各地响应,随后各省纷纷独立。由此可推知( )

A. 君主立宪思想已被国人摈弃B. 辛亥革命有广泛的群众基础

C. 民主共和思想已经深入人心D. 各派合力促成辛亥革命成功

2.对下表关于护国运动胜利原因的表述,解释合理的是( )

A. 蔡锷的声望B. 孙文的呼吁号召C. 合力的结果D. 侨胞的全力支援

3.陈独秀在《吾人最后之觉悟》中说“吾人于共和国体之下,备受专制政治之痛苦”。这主要是因为辛亥革命( )

A. 没有改变中国半殖民地半封建社会性质B. 没有推翻君主专制制度

C. 未动摇中国根深蒂固的封建思想D. 民主共和观念尚未广泛传播

4.“或在园中,拖出老袁还我国;余临道上,不堪回首话前途。”与这副对联直接相关的背景是( )

A. 袁世凯破坏《中华民国临时约法》B. 袁世凯就任中华民国大总统

C. 袁世凯接受“二十一条”D. 袁世凯复辟帝制

5.与1913年相比,1920年中国的厂矿数和资本额分别增长了152%和51.3%。促使这种变化的国内因素是( )

A. 洋务派大力投资兴办了新式企业B. 戊戌变法中成立农工商总局

C. 政府鼓励及实业救国思潮的影响D. 南京国民政府重视经济建设

6.新文化运动时期,一些知识分子提出要根治“无常识之思维”和“无理由之信仰”,激扬理性,破除愚昧和迷信。为此,他们提倡( )

A. 科学精神B. 政治民主C. 文学革命D. 文明西化

7.袁世凯牺牲国家主权和民族利益,接受日本提出的灭亡中国的“二十一条”大部分内容的主要目的是( )

A. 打开中国外交局面B. 赢得日本对自己称帝的支持

C. 避免军阀割据混战的局面D. 为赢得护国战争的胜利

8.1917年8月14日,中国向德、奥两国宣战,加入第一次世界大战。中国参加一战( )

A. 极大地提高了中国的国际地位B. 派遣军队远渡重洋前往欧洲前线

C. 收回德、奥在天津、汉口的租界D. 有效抑制了日本在华势力的扩展

9.下表是《1913—1920年中国产业资本基本估计状况表(单位:万元)》,由此得出的正确结论是( )

A. 美日在华竞争激烈B. 官僚资本垄断国民经济C. 民族资本发展迅速D. 近代工业体系初步形成

10.有学者指出,一战期间,列强对华贷款、借款、投资的总额约为22亿元,并未抽走分文;他们设立的13家银行、599家工矿企业、40多家航运公司及其他侵略机构没有一家撤走。该学者认为,当时列强( )

A. 已视中国为其战略后方B. 对中国的争夺更为激烈

C. 并未放松对华经济侵略D. 仍在积极开拓中国市场

11.1915年,华侨商人在北京创办了双合盛啤酒厂。其初创时期的资料可以用来研究( )

A. 洋务运动的民用工业B. 戊戌变法时期的民族工业

C. 民国初年的民族工业D. 国民政府时期的官僚资本

12.1921年9月8日,《申报》载文:“西装冬装,汉装满装,应有尽有庞杂至不可名状。”对此理解较为准确的是( )

A. 20世纪初中国的服饰种类繁多,应有尽有

B. 辛亥革命导致中国人着装混乱,没有统一标准

C. 辛亥革命促使中国社会转型加剧,从穿着打扮可见一斑

D. 中国服饰最流行的是西装和中山装,其他服饰不受欢迎

13.辛亥革命使“向来多有不识为主人,不敢为主人,不能为主人者,而今皆为主人矣”。这主要表明辛亥革命( )

A. 使民众地位得到根本提高B. 激发了人们的参政热情

C. 建立了平等的社会制度D. 引起了社会心理变迁

14.孙中山坦率地承认:“倘近数日内,无足够之资金以解燃眉之急……虽经种种筹划,而时光荏苒,交涉迄无结果……于军队解散、革命政府崩溃之前,作为最后之手段,唯有与袁世凯缔结和议,以防天下大乱。”这说明孙中山让位给袁世凯的主要目的是( )

A. 维护既得革命成果B. 实现和平建国C. 顺利通过《临时约法》D. 缓解财政困难

15.1916年1月,陈独秀在《青年杂志》撰文称:“个人之人格高,斯国家之人格亦高。个人之权巩固,斯国家之权亦巩固。而吾国自古相传之道德政治胥(皆)反乎是。”陈独秀意( )

A. 主张国家至上B. 批判封建伦理C. 反对西方民主D. 传播马克思主义

16.清人杨勋的《别琴竹枝词》写道:茶馆开张帝叔铺(teashop),特零克帝(drinktea)有鸿儒。试看多少痴男女,并坐谈心廉耻无。据此可知( )

A. 近代中国社会风俗全盘西化B. 近代中国对女性束缚的加强

C. 国人大多坚持男尊女卑观念D. 近代社会习俗变迁的艰难性

17.“七十二健儿酣战春云湛碧血,四百兆国子愁看秋雨湿黄花。”这是中国近代革命党人黄兴为其领导的某次革命活动所写的挽联。该革命活动是( )

A. 武昌起义B. 四川保路运动C. 黄花岗起义D. 金田起义

18.时人所著《中国革命史》一书中指出:“中国革命自古有之,惟在本朝以今岁为烈。而川省抗路风潮亦与革命有至大关系。”作者评论的是( )

A. 太平天国运动B. 戊戌维新运动C. 义和团运动D. 辛亥革命

19.下图是由上海商务印书馆发行的《中华民国临时约法》的文本封面图。该书( )

A. 颁布标志着清王朝统治结束B. 具有封建专制性质的宪法

C. 从法律上宣告三民主义提出D. 具有资产阶级性质的宪法

20.辛亥革命后“民主共和”与“实业救国”两大思潮在实践中遭到挫折的根本原因是( )

A. 封建残余势力强大B. 人民群众尚未根本觉醒

C. 封建复古主义思潮盛行D. 民族资本主义发展不充分

21.1914年,无锡商人荣宗敬兴奋地点燃了爆竹,庆祝自己在上海的第三家面粉厂成立。三年后,他已拥有10个工厂,一昼夜可出面粉4.2万袋,这位面粉大王还同时进军纺织业,在衣、食两大民生产业中攻城略地。对今天的企业来说,可从中得到的启示是( )

A. 壮大企业规模,实行实业救国B. 优化投资环境,支持资本扩张

C. 善于抓住机遇,提高企业效益D. 利用政府支持,生产民生产品

22.清政府为挽救统治危机,曾进行了一系列改革。其设立外务部、陆军部、商部、学部等部门的改革应该是( )

A. 洋务运动B. 百日维新C. 清末新政D. 预备立宪

二、非选择题

23.阅读下列材料,回答问题。

材料一 “八九年间,又有人创新文学之论,谓著书宜即用现在的口语。于是白话文大为风行。此事于教育亦是很有利的。但其功用还不止此。因为文学思想,本是人人所同具。但是向来民众所怀抱的感想,因限于工具,无从发表,而埋没掉的很多。从白话文风行以来,此弊亦可渐渐革除了。”

——吕思勉《中国史》

材料二 “新文化运动开始后,白话文成为时尚,部分教科书改为白话文和新式标点。白话文用民众通行的语言讲述新时代的思想,代表着进步和未来,是新文化的标志。大量白话文教科书的产生,是民国时期教科书走向成熟的标志。”而学者们还编写了很多书信,如1920年的《白话书信》,就展现了国民新的伦理精神和规范,包括男女(同学)平等、婚恋自由、个人主义等等。

——摘编自靳志朋《文体、国体与国民:近代白话书写研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括“有人创新文学之论”的内容及其主要原因。

(2)根据上述材料并结合所学知识,简析新文化运动与白话文的关系。

24.阅读材料,回答问题。

材料一 民国三年,戴季陶遇见一个老农,因戴氏身着日本服装,老农遂问其国籍。戴称“予中华民国人也”。老农“忽作惊状,似绝不解中华民国为何物者”。当戴氏告诉老农“你也是中华民国人”时,老农茫然惶然,连声说:“我非革命党,我非中华民国人。”

材料二 中华民国的成立并没有给人们带来预期的民族独立、民主和社会进步。

——胡绳《中国共产党的七十年》

(1)材料一说明了辛亥革命存在什么问题?

(2)材料二反映了作者怎样的观点?理由是什么?

25.材料一 1913年9月,国会召开总统选举。袁世凯命令警察厅和拱卫军联合派出军警“保卫”国会,所有入场议员,不准擅自离开。议员们忍饥挨饿,直至把袁世凯选为大总统才准离开。

10月10日,袁世凯特意在太和殿举行就职仪式,俨然以皇帝自居。

——唐德刚《袁氏当国》

材料二 承认日本继承德国在山东的一切特权,进一步扩大日本在“南满”和蒙古的权益,规定中国沿海港湾、岛屿不得租借或割让他国,聘用日本人为顾问等。

——“二十一条”主要内容

材料三 辛亥革命推翻了统治中国268年的清王朝,结束了持续2000多年的封建君主制度,并树起民主共和国的旗帜。但是辛亥革命的果实却落到封建军阀的手中。……孙中山目睹专制政治对人民的压迫比清代更加残暴,于是为维护共和,进行了一次又一次的斗争。……其中除反对袁世凯帝制复辟的斗争由于和梁启超、蔡锷等人发动的护国运动相呼应而取得成功外,其余都失败了。 ——《为什么孙中山为维护民主共和的斗争都失败了》

(1)材料一反映了袁世凯的哪些活动?

(2)材料二中的这些内容对中国有何影响?

(3)根据材料三和所学知识,回答孙中山为维护共和进行哪些斗争,为什么反对袁世凯复辟帝制的斗争取得成功?

26.阅读材料,完成下列要求。

材料一 《中华民国临时约法》规定,参议院除立法权外,还享有非常广泛的监督权,特别是参议院在必要时还可以按法律程序弹劾总统、国务员,咨请政府查办官吏纳贿违法案件。

……北洋政府、广州国民政府、南京国民政府,都建立了与此类似的监察机关和监察制度。出现这种新型的行政监察制度,如果纯从政治制度演进的角度而言,是辛亥革命后中国监察制度的一大进步。

材料二 《中华民国临时约法》的失败固然是由于当时的中国社会政治环境所造成,但其本身存在的严重缺陷,乃是导致其失败的根本原因。由于《中华民国临时约法》的制定在形式上就缺乏代表性,所以在内容上很难反映各阶层意见,其内容虽然是先进的,但从其形式来看,科学性、民主性均有所欠缺,宪政在一个国家的确立,往往是几代人努力的结果,绝非一朝一夕所能完成,尤其是像中国这样一个几千年专制的国家。

——摘编自音正权《〈中华民国临时约法〉的主要缺陷》

(1)根据材料一,指出中华民国监察制度有哪些新发展,并结合所学知识说明民国时期监察制度的积极意义。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出辛亥革命未能在中国实现宪政的原因。

参考答案

1.D 2.C 3.A 4.D 5.C 6.A 7.B 8.C 9.C 10.C 11.C 12.C 13.D 14.A 15.B 16.D 17.C 18.D 19.D 20.D 21.C 22.C

23.(1)内容:用口语书写,主张以白话文作为新文学的语言。

主要原因:民国初年,专制和愚昧束缚着国民的头脑,新文化运动的领导者想要以民主和科学来反对国粹和旧文学,便不得不采用新文学。

(2)新文化运动本身也是一场以白话文为武器的文学革命。经过新文化运动的倡导,白话文逐渐普及开来;而白话文也有助于教育的普及,进而促进民主、平等等新道德的产生,从根本上有利于新文化运动思想启蒙的展开和深化。

24.(1)辛亥革命传播民主思想的范围十分有限,没有改变当时中国尤其是农村的现状,等等。

(2)观点:辛亥革命失败了。理由:由于资产阶级的软弱性和妥协性,辛亥革命并没有完成反帝反封建的任务,中国半殖民地半封建的社会性质没有改变,革命果实被袁世凯窃取。

25.(1)强迫国会选举他为正式总统,并为复辟帝制作准备。

(2)严重损害了中国的权益,是一部丧权辱国的条约,损害了欧美列强在华利益。

(3)斗争:“二次革命”、护国运动、护法运动。

原因:袁世凯复辟帝制违背历史发展潮流;辛亥革命传播了民主共和观念;护国运动的开展,各地讨袁势力的强大;“二十一条”出卖了国家民族利益,引起众怒。

26.(1)新发展:确立了议会监察的近代监察制度,参议院有广泛的监督权,对包括总统在内的政府官员均有弹劾的权力。

积极意义:体现了五权分立、天赋人权和主权在民的思想;推动了中国政治的近代化进程。

(2)原因:民族资本主义发展缓慢,资产阶级具有软弱性、妥协性,导致辛亥革命的果实被袁世凯窃取;《中华民国临时约法》自身存在缺陷;宪政确立的长期性,中国几千年的专制传统;近代中国半殖民地半封建社会的性质。(任答三点即可)

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进