花城版 一年级下册音乐教案第3课 唱游《十个小印第安人》(表格式)

文档属性

| 名称 | 花城版 一年级下册音乐教案第3课 唱游《十个小印第安人》(表格式) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 45.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 花城版 | ||

| 科目 | 音乐 | ||

| 更新时间 | 2021-11-04 20:47:41 | ||

图片预览

文档简介

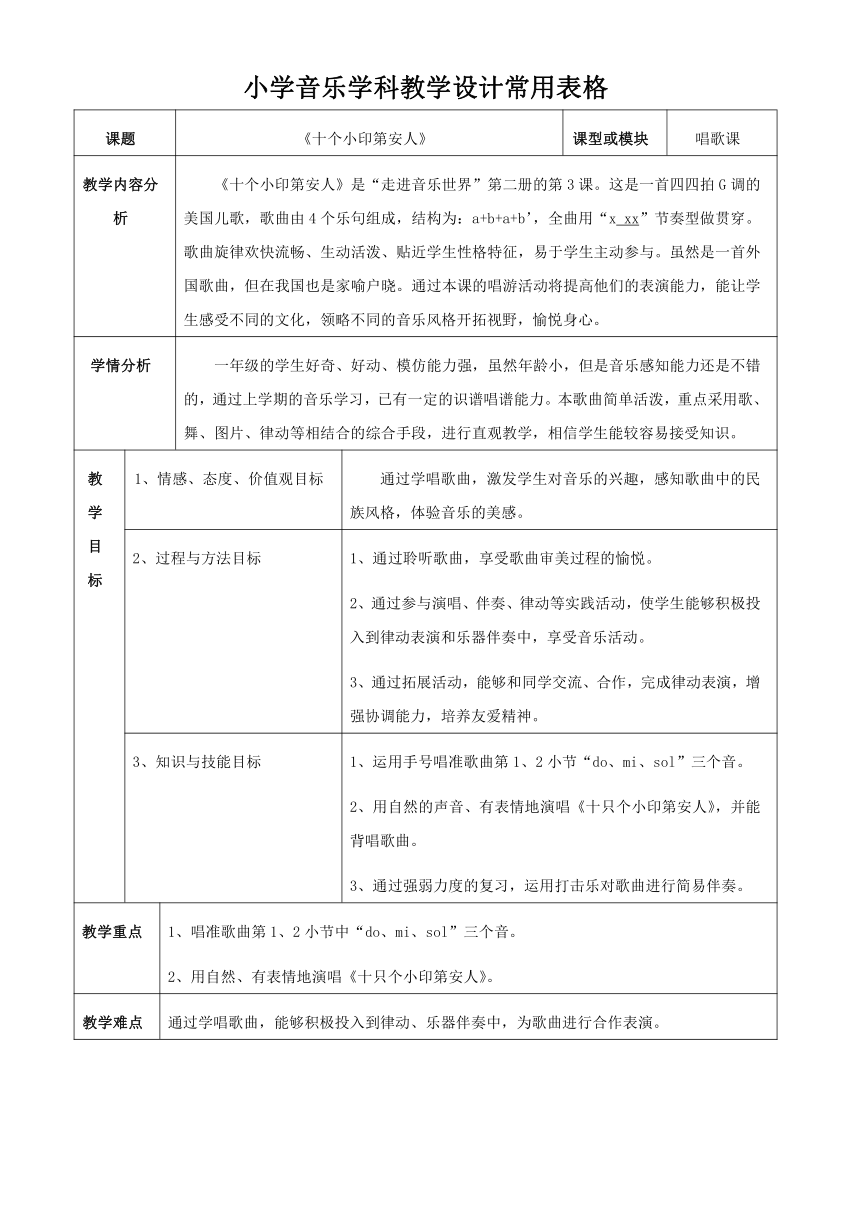

小学音乐学科教学设计常用表格

课题 《十个小印第安人》 课型或模块 唱歌课

教学内容分析 《十个小印第安人》是“走进音乐世界”第二册的第3课。这是一首四四拍G调的美国儿歌,歌曲由4个乐句组成,结构为:a+b+a+b’,全曲用“x xx”节奏型做贯穿。歌曲旋律欢快流畅、生动活泼、贴近学生性格特征,易于学生主动参与。虽然是一首外国歌曲,但在我国也是家喻户晓。通过本课的唱游活动将提高他们的表演能力,能让学生感受不同的文化,领略不同的音乐风格开拓视野,愉悦身心。

学情分析 一年级的学生好奇、好动、模仿能力强,虽然年龄小,但是音乐感知能力还是不错的,通过上学期的音乐学习,已有一定的识谱唱谱能力。本歌曲简单活泼,重点采用歌、舞、图片、律动等相结合的综合手段,进行直观教学,相信学生能较容易接受知识。

教学目标 1、情感、态度、价值观目标 通过学唱歌曲,激发学生对音乐的兴趣,感知歌曲中的民族风格,体验音乐的美感。

2、过程与方法目标 1、通过聆听歌曲,享受歌曲审美过程的愉悦。2、通过参与演唱、伴奏、律动等实践活动,使学生能够积极投入到律动表演和乐器伴奏中,享受音乐活动。3、通过拓展活动,能够和同学交流、合作,完成律动表演,增强协调能力,培养友爱精神。

3、知识与技能目标 1、运用手号唱准歌曲第1、2小节“do、mi、sol”三个音。2、用自然的声音、有表情地演唱《十只个小印第安人》,并能背唱歌曲。3、通过强弱力度的复习,运用打击乐对歌曲进行简易伴奏。

教学重点 唱准歌曲第1、2小节中“do、mi、sol”三个音。用自然、有表情地演唱《十只个小印第安人》。

教学难点 通过学唱歌曲,能够积极投入到律动、乐器伴奏中,为歌曲进行合作表演。

教学策略 讲授法、发现法、示范法、活动体验法、情景教学法

教 学 过 程

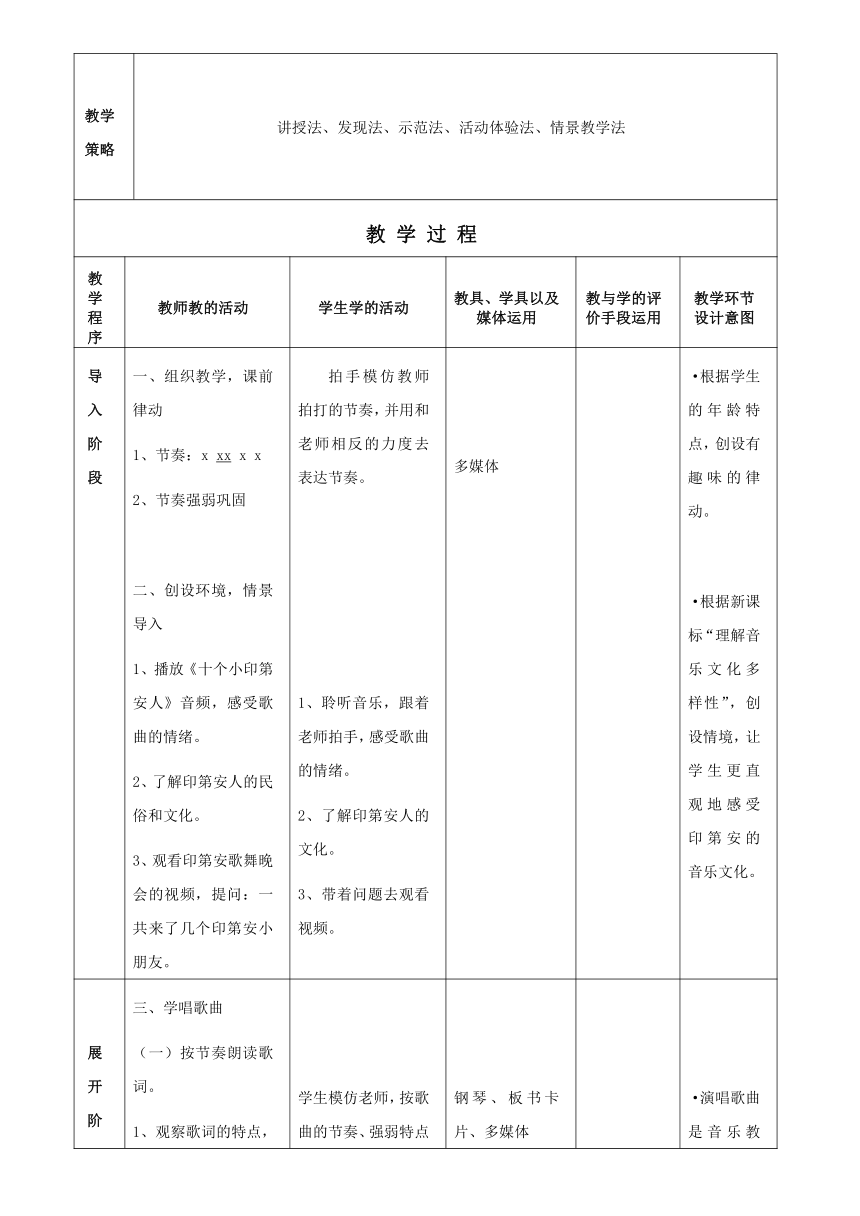

教学程序 教师教的活动 学生学的活动 教具、学具以及媒体运用 教与学的评价手段运用 教学环节设计意图

导入阶段 一、组织教学,课前律动1、节奏:x xx x x2、节奏强弱巩固二、创设环境,情景导入1、播放《十个小印第安人》音频,感受歌曲的情绪。2、了解印第安人的民俗和文化。3、观看印第安歌舞晚会的视频,提问:一共来了几个印第安小朋友。 拍手模仿教师拍打的节奏,并用和老师相反的力度去表达节奏。1、聆听音乐,跟着老师拍手,感受歌曲的情绪。2、了解印第安人的文化。3、带着问题去观看视频。 多媒体 ·根据学生的年龄特点,创设有趣味的律动。·根据新课标“理解音乐文化多样性”,创设情境,让学生更直观地感受印第安的音乐文化。

展开阶段 三、学唱歌曲(一)按节奏朗读歌词。1、观察歌词的特点,读出歌词的节奏、强弱。(二)学唱环节,解决难点。1、复习do、mi、sol的音准,运用手号把音唱准。2、出示手号卡片,找出对应的音符。3、出示12小节旋律,运用手号把音唱准。4、跟琴唱旋律,分句学唱歌曲。(三)根据歌曲情绪,完整演唱。1、教师范唱,学生轻声跟唱。2、提问:歌曲的情绪?(教师2种不同范唱,学生对比情感、歌声的处理。)3、通过教师引导,带着歌曲的情绪,有表情地演唱歌曲。 学生模仿老师,按歌曲的节奏、强弱特点朗读歌词。跟随老师打出的手号,学会唱歌曲的第1至第2小节,并分句学唱歌曲。根据歌曲情绪,用自然的声音,完整、有表情地演唱歌曲。 钢琴、板书卡片、多媒体 ·演唱歌曲是音乐教学的基本内容,也是学生最易于接受和乐于参与的表现形式。唱歌教学要重视课程内容中对演唱姿势、呼吸方法、节奏和音准等方面的要求,是学生在演唱表现中享受到美的愉悦。

拓展阶段 唱唱动动1.小乐队与演唱:(1)提示强弱规律。(2)引导学生运用乐器伴奏2、肢体律动(1)学习印第安民族的基本舞步——跑跳步。(2)模仿教师跟伴奏律动。3、小歌手和小乐队、舞蹈队共同展现印第安民族的歌曲晚会。 1、学习使用打击乐器,挑选8位学生表演,其余学生演唱歌曲。2、分解学习跑跳步,跟音乐伴奏一起律动。3、小乐队的8名学生伴奏,十名同学扮演小印第安人,先按顺序用跑跳步出场;间奏后按歌词顺序退场,其余学生为小歌手,演唱歌曲。 碰铃、串铃、响板、多媒体 ·根据新课标“强调音乐实践”,引导学生即兴律动和乐器伴奏,培养其音乐实践能力和合作表演能力。

结束阶段 课堂小结学习后,学生评价学习完的感受,老师总结。 学唱后,分享心得。 (采用采访式总结评价)

课后反思

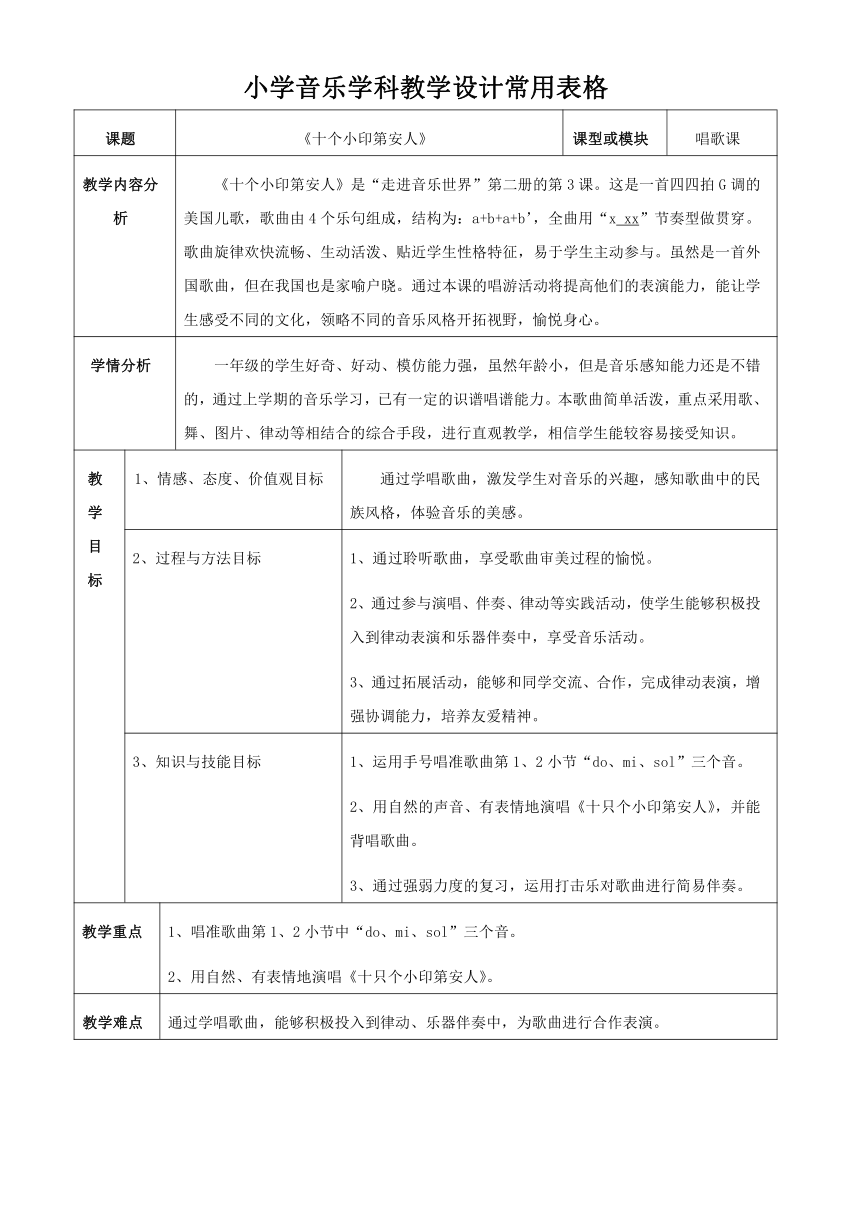

课题 《十个小印第安人》 课型或模块 唱歌课

教学内容分析 《十个小印第安人》是“走进音乐世界”第二册的第3课。这是一首四四拍G调的美国儿歌,歌曲由4个乐句组成,结构为:a+b+a+b’,全曲用“x xx”节奏型做贯穿。歌曲旋律欢快流畅、生动活泼、贴近学生性格特征,易于学生主动参与。虽然是一首外国歌曲,但在我国也是家喻户晓。通过本课的唱游活动将提高他们的表演能力,能让学生感受不同的文化,领略不同的音乐风格开拓视野,愉悦身心。

学情分析 一年级的学生好奇、好动、模仿能力强,虽然年龄小,但是音乐感知能力还是不错的,通过上学期的音乐学习,已有一定的识谱唱谱能力。本歌曲简单活泼,重点采用歌、舞、图片、律动等相结合的综合手段,进行直观教学,相信学生能较容易接受知识。

教学目标 1、情感、态度、价值观目标 通过学唱歌曲,激发学生对音乐的兴趣,感知歌曲中的民族风格,体验音乐的美感。

2、过程与方法目标 1、通过聆听歌曲,享受歌曲审美过程的愉悦。2、通过参与演唱、伴奏、律动等实践活动,使学生能够积极投入到律动表演和乐器伴奏中,享受音乐活动。3、通过拓展活动,能够和同学交流、合作,完成律动表演,增强协调能力,培养友爱精神。

3、知识与技能目标 1、运用手号唱准歌曲第1、2小节“do、mi、sol”三个音。2、用自然的声音、有表情地演唱《十只个小印第安人》,并能背唱歌曲。3、通过强弱力度的复习,运用打击乐对歌曲进行简易伴奏。

教学重点 唱准歌曲第1、2小节中“do、mi、sol”三个音。用自然、有表情地演唱《十只个小印第安人》。

教学难点 通过学唱歌曲,能够积极投入到律动、乐器伴奏中,为歌曲进行合作表演。

教学策略 讲授法、发现法、示范法、活动体验法、情景教学法

教 学 过 程

教学程序 教师教的活动 学生学的活动 教具、学具以及媒体运用 教与学的评价手段运用 教学环节设计意图

导入阶段 一、组织教学,课前律动1、节奏:x xx x x2、节奏强弱巩固二、创设环境,情景导入1、播放《十个小印第安人》音频,感受歌曲的情绪。2、了解印第安人的民俗和文化。3、观看印第安歌舞晚会的视频,提问:一共来了几个印第安小朋友。 拍手模仿教师拍打的节奏,并用和老师相反的力度去表达节奏。1、聆听音乐,跟着老师拍手,感受歌曲的情绪。2、了解印第安人的文化。3、带着问题去观看视频。 多媒体 ·根据学生的年龄特点,创设有趣味的律动。·根据新课标“理解音乐文化多样性”,创设情境,让学生更直观地感受印第安的音乐文化。

展开阶段 三、学唱歌曲(一)按节奏朗读歌词。1、观察歌词的特点,读出歌词的节奏、强弱。(二)学唱环节,解决难点。1、复习do、mi、sol的音准,运用手号把音唱准。2、出示手号卡片,找出对应的音符。3、出示12小节旋律,运用手号把音唱准。4、跟琴唱旋律,分句学唱歌曲。(三)根据歌曲情绪,完整演唱。1、教师范唱,学生轻声跟唱。2、提问:歌曲的情绪?(教师2种不同范唱,学生对比情感、歌声的处理。)3、通过教师引导,带着歌曲的情绪,有表情地演唱歌曲。 学生模仿老师,按歌曲的节奏、强弱特点朗读歌词。跟随老师打出的手号,学会唱歌曲的第1至第2小节,并分句学唱歌曲。根据歌曲情绪,用自然的声音,完整、有表情地演唱歌曲。 钢琴、板书卡片、多媒体 ·演唱歌曲是音乐教学的基本内容,也是学生最易于接受和乐于参与的表现形式。唱歌教学要重视课程内容中对演唱姿势、呼吸方法、节奏和音准等方面的要求,是学生在演唱表现中享受到美的愉悦。

拓展阶段 唱唱动动1.小乐队与演唱:(1)提示强弱规律。(2)引导学生运用乐器伴奏2、肢体律动(1)学习印第安民族的基本舞步——跑跳步。(2)模仿教师跟伴奏律动。3、小歌手和小乐队、舞蹈队共同展现印第安民族的歌曲晚会。 1、学习使用打击乐器,挑选8位学生表演,其余学生演唱歌曲。2、分解学习跑跳步,跟音乐伴奏一起律动。3、小乐队的8名学生伴奏,十名同学扮演小印第安人,先按顺序用跑跳步出场;间奏后按歌词顺序退场,其余学生为小歌手,演唱歌曲。 碰铃、串铃、响板、多媒体 ·根据新课标“强调音乐实践”,引导学生即兴律动和乐器伴奏,培养其音乐实践能力和合作表演能力。

结束阶段 课堂小结学习后,学生评价学习完的感受,老师总结。 学唱后,分享心得。 (采用采访式总结评价)

课后反思

同课章节目录

- 第1课 童谣新唱

- 欣赏《落雨大》

- 歌曲 《落雨大》

- 歌曲 《海娃变油娃》

- 第2课 感知音的高低(三)

- 歌曲 《小铃铛》

- 歌曲 《瑶家儿童爱唱歌》

- 第3课 十个小印第安人

- 第4课 律动音乐《向前走》

- 第5课 感知音乐力度(二)

- 欣赏《火车跑得快》

- 歌曲 《火车跑得快》

- 第6课 学唱中外童谣

- 欣赏《拍手谣》

- 歌曲 《拍手谣》

- 歌曲 《唐老伯有个小农场》

- 第7课 认知音乐节奏(一)

- 歌曲 《小毛驴》

- 欣赏 五段律动音乐

- 第8课 音乐中动物的小故事——小鸭和大灰狼

- 欣赏 管弦乐曲 《小鸭和大灰狼》

- 第9课 感知音乐节拍(一)

- 欣赏《划船比赛》

- 歌曲 《划船比赛》

- 第10课 小小的船

- 歌曲 《小小的船》

- 欣赏 钢琴曲《小圆舞曲》

- 欣赏 1、弹拨乐合奏《快乐的罗嗦》片段 2、钢琴曲《星光圆舞曲》

- 第11课 感知音的高低(四)

- 欣赏《牧童遥》

- 歌曲 《牧童遥》

- 第12课 到这里来享受音乐(二)

- 欣赏 二胡曲《良宵》片段

- 欣赏 小提琴曲《摇篮曲》片段

- 欣赏 《摇篮曲》

- 歌曲 《摇篮曲》

- 第13课 落水天

- 欣赏《落水天》

- 歌曲 《落水天》

- 第14课 唱唱,跳跳

- 欣赏《娃哈哈》

- 歌曲 《哇哈哈》

- 歌舞 《娃哈哈》

- 第15课 我要做好孩子

- 歌曲 《好孩子要诚实》

- 歌曲 《小鼓响咚咚》

- 第16课 看画听歌——司马光砸缸救人的故事

- 欣赏 《司马光砸缸》

- 歌曲 《司马光砸缸》