鲁教版(五四制)化学九年级全一册 1.3 物质的溶解性(教案)

文档属性

| 名称 | 鲁教版(五四制)化学九年级全一册 1.3 物质的溶解性(教案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 153.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁教版(五四学制) | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2021-11-04 21:19:24 | ||

图片预览

文档简介

初中化学教学设计

课题:鲁教版五四制九年级 第一单元 溶液

第三节《物质的溶解性》

教 材 及 学 情 分 析 鲁教版五四制九年级化学第一单元第三节《物质的溶解性》是化学课程标准一级主题《身边的化学物质》的重要组成部分。溶解度是初中化学的一个重要概念,是引领学生从定量的角度认识物质的溶解性,是饱和溶液知识的延伸。本课以物质的溶解度为核心展开,从定量角度介绍物质的溶解性,这样从定性研究到定量研究,知识内容加深了,研究方法提高了,使学生的学习过程从被动的接受转为主动的研究比较,充分调动了学生的学习积极性,因此对学生的能力要求升了一个层次。 经过八年级一年的学习,学生们对化学科学的学习已积累了一定的知识基础和方法基础,具备了一定的自主学习能力和实验探究、分析归纳能力。在第一节学生已经学习了饱和溶液,已从定性的角度认识了溶液的组成和基本特征,但从定量的角度去认识物质的溶解性及溶液的种种状态却很少思考,不知道如何准确地表示物质溶解性的差异。初中学生的自我管理和调控能力还不够,学习过程中仍需要教师的引导,借助实验和多媒体电教手段来调动学生的积极性,不断提供动脑的问题情景,提供动手的实验机会,让每个学生都参与到学习活动中来。

学 习 目 标 分 析 知识与能力 目 标 1、了解溶解性的概念及影响固体物质溶解性的因素。 2、理解溶解度的概念及其含义,学会运用溶解度来描述不同物质的溶解性。 3、初步认识溶解度曲线,并能从中获得有关信息。

过程与方法 目 标 通过对影响固体物质溶解性因素的实验探究,学会采用控制变量法设计实验方案,培养学生探究、合作、分析、解决问题的方法。 通过观察溶解度曲线得出溶解度随温度变化的规律,培养学生处理数据并从数据总结规律的能力。

情感与态度 目 标 1、引领学生从定量的角度认识物质 2、建立内因与外因对事物发展共同影响的辨证观

教学重点 1.影响物质溶解性的因素 2.初步认识溶解度曲线,并能从中获得有关信息

教学难点 理解溶解度的概念及其含义

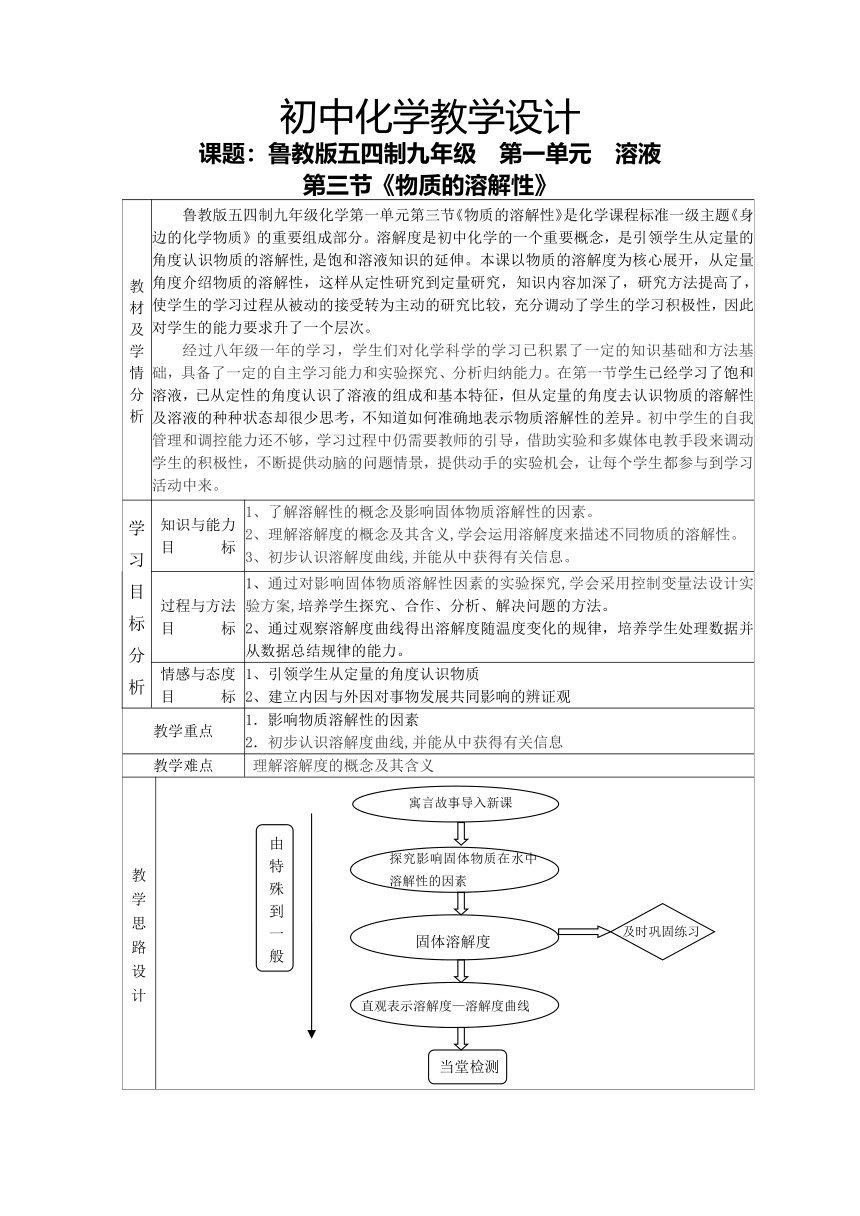

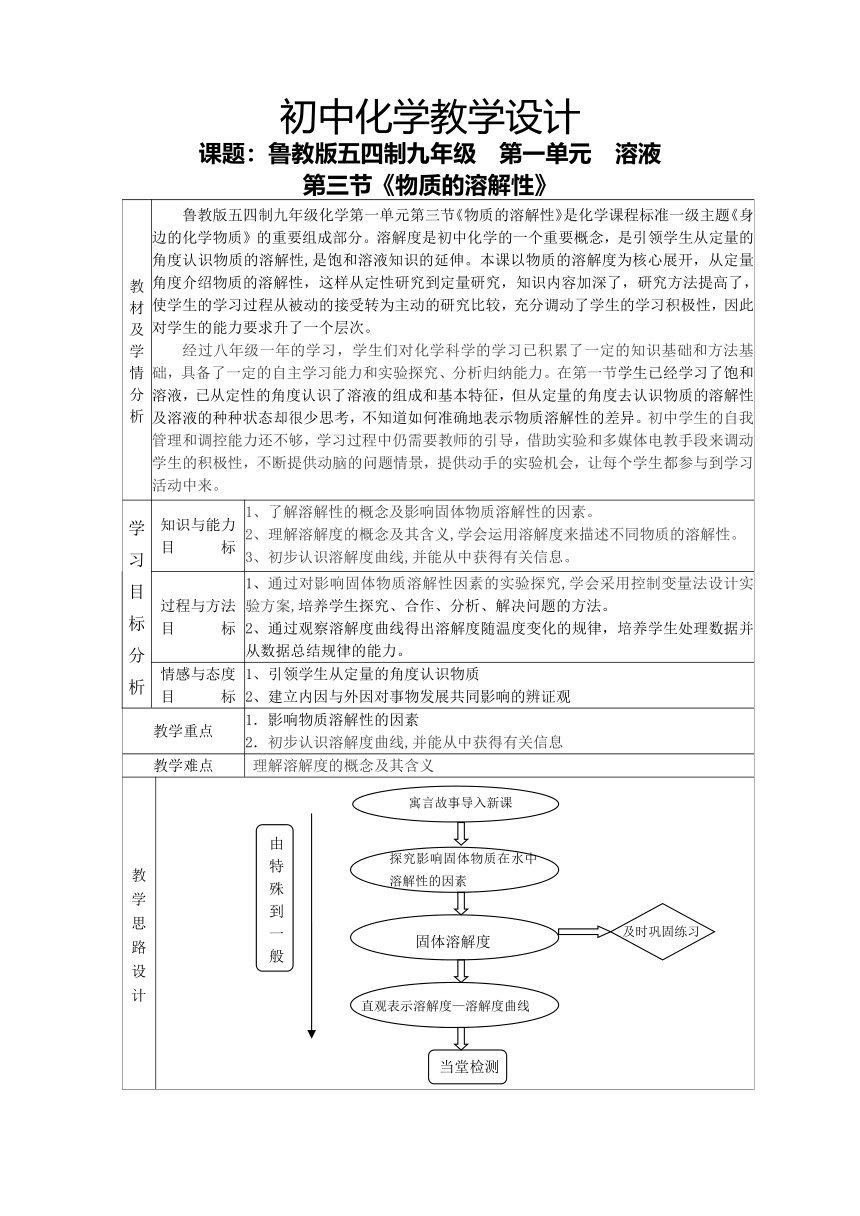

教 学 思 路 设 计

教学媒体 及实验设计 1.多媒体课件 2.合作探究实验(每6人一个实验小组): 影响物质溶解性的因素 ①5ml水中分别溶解1gNaCl、I2 ②5ml酒精中分别溶解1gNaCl、I2 3.学生演示实验:5ml水在不同温度下溶解3gKNO3

教学过程

步骤 教 师 活 动 学生活动 设计意图

创 设 情 景 视频伊索寓言《小毛驴过河》:一头小毛驴背盐渡河,在河里滑了一跤,跌在水里,后来小毛驴站起来时,感到身体轻松了许多。 互动提问:为什么会变轻呢?如果背的是石头,也会变轻吗?为什么? 观看视频 思考、作答 从趣味故事出发,让学生从生活中发现问题,提出问题,激发学生探究新知欲望

导 入 新 课 食盐易溶于水,碳酸钙不溶于水,不同物质溶解性不同,溶解性是一种物质溶解在另一种物质里的能力(引导得出溶解性的概念,板书) 一、一种物质(溶质)溶解在另一种物质(溶剂)里的能力称为溶解性。 物质的溶解性大小我们可以粗略地用易溶、可溶、微溶、难溶(不溶)等来表示,是物质重要的物理性质。 了解溶解性的 概念 用学生在生活中对溶解性熟悉的一些词语来粗略认识溶解性的概念

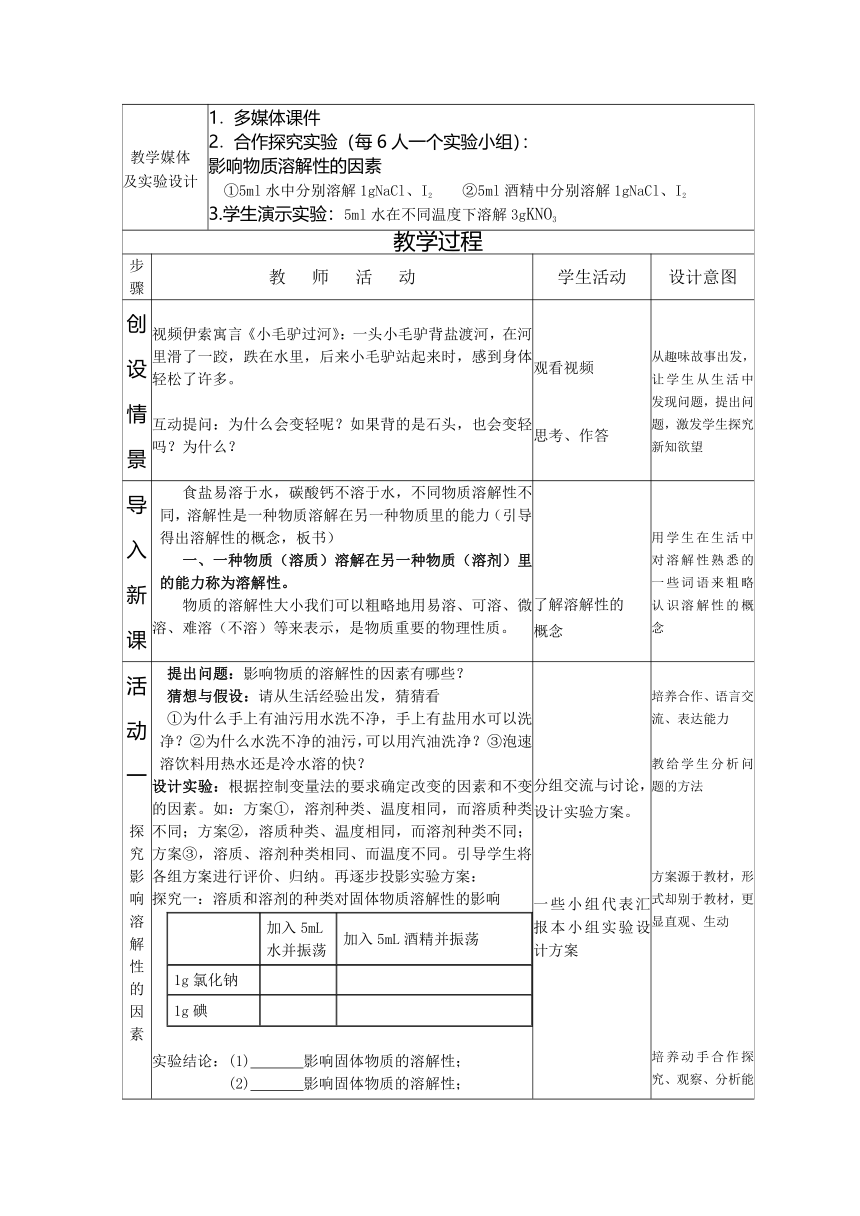

活 动 一 探究影响溶解性的因素 提出问题:影响物质的溶解性的因素有哪些? 猜想与假设:请从生活经验出发,猜猜看 ①为什么手上有油污用水洗不净,手上有盐用水可以洗净?②为什么水洗不净的油污,可以用汽油洗净?③泡速溶饮料用热水还是冷水溶的快? 设计实验:根据控制变量法的要求确定改变的因素和不变的因素。如:方案①,溶剂种类、温度相同,而溶质种类不同;方案②,溶质种类、温度相同,而溶剂种类不同;方案③,溶质、溶剂种类相同、而温度不同。引导学生将各组方案进行评价、归纳。再逐步投影实验方案: 探究一:溶质和溶剂的种类对固体物质溶解性的影响 加入5mL水并振荡加入5mL酒精并振荡1g氯化钠1g碘

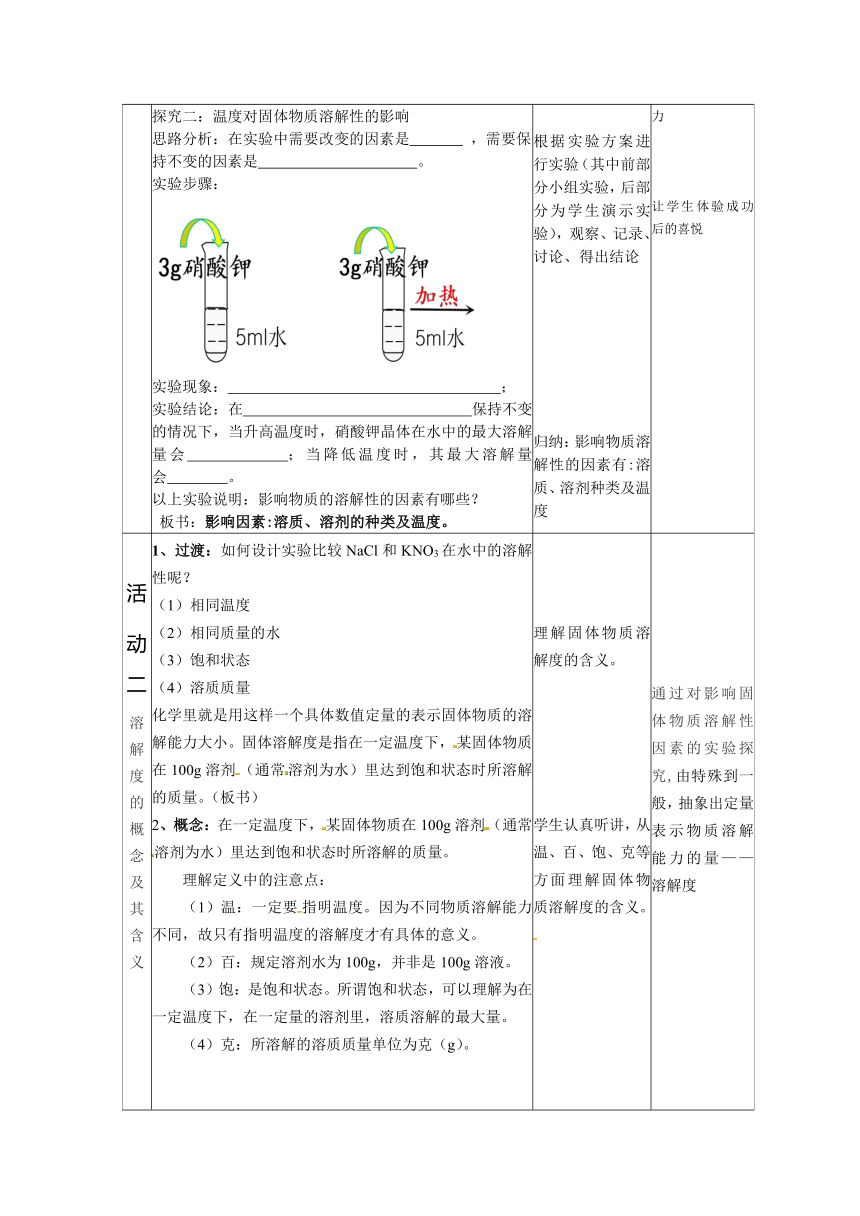

实验结论:(1) 影响固体物质的溶解性; (2) 影响固体物质的溶解性; 探究二:温度对固体物质溶解性的影响 思路分析:在实验中需要改变的因素是 ,需要保持不变的因素是 。 实验步骤: 实验现象: ; 实验结论:在 保持不变的情况下,当升高温度时,硝酸钾晶体在水中的最大溶解量会 ;当降低温度时,其最大溶解量会 。 以上实验说明:影响物质的溶解性的因素有哪些? 板书:影响因素:溶质、溶剂的种类及温度。 分组交流与讨论,设计实验方案。 一些小组代表汇报本小组实验设计方案 根据实验方案进行实验(其中前部分小组实验,后部分为学生演示实验),观察、记录、讨论、得出结论 归纳:影响物质溶解性的因素有:溶质、溶剂种类及温度 培养合作、语言交流、表达能力 教给学生分析问题的方法 方案源于教材,形式却别于教材,更显直观、生动 培养动手合作探究、观察、分析能力 让学生体验成功后的喜悦

活 动 二 溶解度的概念及其含义 1、过渡:如何设计实验比较NaCl和KNO3在水中的溶解性呢? (1)相同温度 (2)相同质量的水 (3)饱和状态 (4)溶质质量 化学里就是用这样一个具体数值定量的表示固体物质的溶解能力大小。固体溶解度是指在一定温度下,某固体物质在100g溶剂(通常溶剂为水)里达到饱和状态时所溶解的质量。(板书) 2、概念:在一定温度下,某固体物质在100g溶剂(通常溶剂为水)里达到饱和状态时所溶解的质量。 理解定义中的注意点: (1)温:一定要指明温度。因为不同物质溶解能力不同,故只有指明温度的溶解度才有具体的意义。 (2)百:规定溶剂水为100g,并非是100g溶液。 (3)饱:是饱和状态。所谓饱和状态,可以理解为在一定温度下,在一定量的溶剂里,溶质溶解的最大量。 (4)克:所溶解的溶质质量单位为克(g)。 3、意义:20℃时,NaCl的溶解度是36g它表示什么意义? 20℃时,100g水里最多溶解36g或20℃时,100g水里溶解36gNaCl达到饱和 巩固练习 判断下列说法是否正确,并说明理由 向100g水里加入36gNaCl刚好达到饱和状态,所以NaCl的溶解度是36g。 2、20℃时,50g水中最多溶有18gNaCl,所以20℃时NaCl中的溶解度是18g. 3、20℃时,100gNaCl饱和溶液中含有NaCl26.5g,则20℃时NaCl的溶解度为26.5g。 4、20℃时,30gNaCl完全溶解于100g水里,所以20℃时NaCl的溶解度是30g。 5、20℃时,100g水里最多溶解36gNaCl,所以20℃时NaCl的溶解度是36。 4、溶解性与溶解度 溶解度衡量物质溶解性的“一把尺子”,定量地表示在一定条件下,不同溶质在同一溶剂里所能溶解的最大质量。溶解度在一定条件下可以表示物质溶解性的大小。例如,通常把20℃时溶解度在10g以上的,叫易溶物质;溶解度大于1g的,叫可溶物质;溶解度小于1g的,叫微溶物质;溶解度小于0.01g的,叫难溶物质。 理解固体物质溶解度的含义。 [来 学生认真听讲,从温、百、饱、克等方面理解固体物质溶解度的含义。 学生认真听讲,理解溶解性等级的划分的方法,溶解性与溶解度的区别和联系 通过对影响固体物质溶解性因素的实验探究,由特殊到一般,抽象出定量表示物质溶解能力的量——溶解度 引领学生从定量的角度认识物质的溶解性,使学生的学习过程从被动的接受转为主动的研究比较,充分调动了学生的学习积极性和学生的能力

活 动 与 探 究 四 溶解度曲线 同一物质在不同温度下的溶解度不同,通常是用列表法把这些数据记录下来,怎么对这些杂乱无章的数据进行研究呢? 绘一绘:利用测得的NaC1、KNO3的溶解度数据,指导学生利用Excel的散点图绘制溶解度曲线。大量物质在不同温度下的溶解度绘制在一张图上就可以直观的分析数据了。 (2)查一查: ①氯化钠在20℃时的溶解度是____;硝酸钾在20℃时的溶解度是_____;氢氧化钙在80℃时的溶解度是_______。 ②大多数固体物质的溶解度随温度变化的规律是________________________________________________。 ③从上述溶解度曲线中,你还能发现哪些规律? (3)让学生观察冷却后的硝酸钾饱和溶液,已有固体析出。为什么会结晶,结合溶解度曲线,分析NaCl和KNO3谁更适合降温结晶?海水晒盐得到NaCl是改变什么条件结晶的? 小结溶解度曲线意义: 查出某物质在不同温度时的溶解度 比较不同物质在同一温度的溶解度 知道固体物质的溶解度随温度变化的趋势 4.可以比较不同物质的溶解度受温度变化影响的大小,并据此确定物质结晶的方法。 请一名学生在多媒体上利用Excel的散点图绘制溶解度曲线,其他学生观察,理解溶解度与溶解度曲线。 学生分析溶解度曲线,并在此基础上归纳出溶解度曲线的意义 根据NaCl、KNO3不同温度下的溶解度,学生利用Excel散点图绘制溶解度曲线,动态直观的展现了过程,充分了利用现代化的教学资源,使教学手段多样化。 通过探究活动,培养学生获取信息、加工信息的能力

课堂小 结 从“知识、方法、情感”三维目标方面,设计下列问题, 让学生总结课堂的学习情况。 1、你学到了哪些知识? 2、你掌握了什么样的方法? 3、你还有哪方面的问题? 学生总结交流。 学生总结课堂的学习情况,收获的学习成果,让学生有获得成功的喜悦,从而增强求知的欲望。

巩 固 提 高 1.下列对“20℃时,硝酸钾溶解度为31.6g的解释正确的是( ) A.20℃时,31.6g硝酸钾溶解在100g水里 B.20℃时,100g溶液中含31.6g硝酸钾 C.31.6g硝酸钾溶解在100g水中达到饱和状态 D.20℃时,31.6g硝酸钾溶解在100g水中恰好达到饱和状态。 如图是甲、乙、丙三种固体物质的溶解度曲线,下列说法正确的是( ) A.甲、乙、丙三种物质的溶解度都随温度的升高而增大 B.t1℃时,丙物质的饱和溶液中溶质质量分数为20% C.t2℃时,将50g甲物质放入100g水中,充分搅拌,所得溶液的总质量为150g D.将t1℃时甲、丙两种物质的饱和溶液升温至t2℃,溶质质量分数不变的是甲溶液 3.如图所示曲线甲、乙、丙分别表示三种固体物质的溶解度变化,试回答: (1)t2℃时,甲、乙、丙溶解度由大到小的顺序为 ; (2)P表示的含义是____________________________; (3)若要将丙物质接近饱和的溶液变成饱和溶液,可采用的方法有_________、__________、________; (4)当甲中混有少量乙时,可采用_________法提纯甲。

课 外 拓展 小资料: 干洗衣服原理: 干洗就是用有机化学溶剂对衣物进行洗涤、去除油污或污渍的一种干进干出的洗涤方式。由于在衣物洗涤过程中水不直接接触衣物,所以称之为干洗。适于那些不宜水洗和易褪色的织物。洗后衣物还有消毒、灭菌的特殊功效不易虫蛀便于保存。

干洗用的的药水(四氯乙烯)是有很强的毒性的,干洗是不漂洗的,洗完后直接烘干,这样做衣服上的药水是没有弄干净的,但是由于这种药水(即四氯乙烯)是有很强的挥发能力的,所以烘干后只要挂几天就没关系了,如果洗完了立即取回穿上或放进柜子了就有可能导致人出现不适状况(即中毒,甚至死亡)或让柜子里的其他衣物都有毒,最终还是让人体中毒. 2、银器保鲜的秘密: 我国有些少数民族喜爱用银制器皿盛放食物招待客人,以表示对客人的尊重。人们发现,牛奶等食物放入银制器皿后,不易腐败,能够保存比较长的时间。这是为什么呢? 一般认为,银是不溶于水的。但实际上,绝对不溶于水的物质几乎没有。把食物放入银器皿后,总有极微量的银溶解于水,因此水中就会产生微量的银离子。银离子能有效地杀死细菌,因此食物就能保存较长的时间。 课外小实验——自制能预报天气的“风暴瓶” 材料: 一个透明玻璃瓶(喝酸奶或奶茶剩下的即可),10g天然樟脑、40ml无水乙醇、2.5g硝酸钾和2.5g氯化铵,还有34ml蒸馏水。上述东西淘宝网均有销售,50元买来可以做一大堆风暴瓶。 步骤: 1.将天然樟脑和乙醇混合,加以搅拌,使得天然樟脑充分溶解在乙醇中。 2.用蒸馏水溶解硝酸钾和氯化铵。 3.将以上两种溶液混合在一起,倒入瓶中,迅速摇晃,使析出物再次溶解。 4.将瓶口用软木塞塞住。为保证密封性,可以用蜡封住瓶口。 5.放置一周左右时间,樟脑晶体就慢慢呈现了。也就是说,这个风暴瓶做好了。 “风暴瓶”怎么看 如果液体澄清,说明天气将晴好; 如果液体朦胧,有时伴有沉淀,那么天气也会像溶液一样多云; 如果溶液中有沉淀悬浮,预示着潮湿的天气或下霜; 如果悬浮的沉淀和朦胧的液体并存,说明暴风雨将会到来; 如果在晴朗的冬日里液体中有沉淀悬浮,就说明要下雪了; 如果在暖和的日子里或者下雪的冬天,液体中有大块的沉淀,说明将会阴天; 如果在杯底有晶体析出,说明要下霜了; 如果在顶部有螺旋纹,说明要起风了。但是这些本质是结晶,不一定完全准确啊。

板 书 设 计 §1.3物质的溶解性 溶解性: 1、一种物质(溶质)溶解在另一种物质(溶剂)里的能力称为溶解性。 2、影响因素:溶质、溶剂种类及温度。 固体物质的溶解度 定义 : 在一定温度下,某固体物质在100g溶剂(通常溶剂为水)里达到饱和状态时所溶解的质量。 2、意义:20℃时,NaCl的溶解度是36g表示20℃时,100g水里最多溶解36g 3、溶解度与溶解性 4、溶解度曲线及意义

教学后记:

本节课以“影响物质溶解性的因素”和“溶解度”为中心目标,以活动与探究为载体,以问题为主线,进行了有个性、有创意的快乐探究之旅。教学时引导学生充分利用教材又不局限于教材中的素材,亲历探究过程,给学生活动提供了许多机会和空间,让课堂成为展示学生自我的舞台,突出了学生主体作用;设置问题群、应用多媒体、分步突破难点,使环节紧扣、层层递进,师、生及教材编写者思维同步,形成共鸣,高潮迭起。本节课教师应充分把握好课堂环节,才能顺利完成。课外探究内容对激活思维、进一步培养求异思维、提升学生质疑能力有积极作用,学生积极性比较高,完成较好。

课题:鲁教版五四制九年级 第一单元 溶液

第三节《物质的溶解性》

教 材 及 学 情 分 析 鲁教版五四制九年级化学第一单元第三节《物质的溶解性》是化学课程标准一级主题《身边的化学物质》的重要组成部分。溶解度是初中化学的一个重要概念,是引领学生从定量的角度认识物质的溶解性,是饱和溶液知识的延伸。本课以物质的溶解度为核心展开,从定量角度介绍物质的溶解性,这样从定性研究到定量研究,知识内容加深了,研究方法提高了,使学生的学习过程从被动的接受转为主动的研究比较,充分调动了学生的学习积极性,因此对学生的能力要求升了一个层次。 经过八年级一年的学习,学生们对化学科学的学习已积累了一定的知识基础和方法基础,具备了一定的自主学习能力和实验探究、分析归纳能力。在第一节学生已经学习了饱和溶液,已从定性的角度认识了溶液的组成和基本特征,但从定量的角度去认识物质的溶解性及溶液的种种状态却很少思考,不知道如何准确地表示物质溶解性的差异。初中学生的自我管理和调控能力还不够,学习过程中仍需要教师的引导,借助实验和多媒体电教手段来调动学生的积极性,不断提供动脑的问题情景,提供动手的实验机会,让每个学生都参与到学习活动中来。

学 习 目 标 分 析 知识与能力 目 标 1、了解溶解性的概念及影响固体物质溶解性的因素。 2、理解溶解度的概念及其含义,学会运用溶解度来描述不同物质的溶解性。 3、初步认识溶解度曲线,并能从中获得有关信息。

过程与方法 目 标 通过对影响固体物质溶解性因素的实验探究,学会采用控制变量法设计实验方案,培养学生探究、合作、分析、解决问题的方法。 通过观察溶解度曲线得出溶解度随温度变化的规律,培养学生处理数据并从数据总结规律的能力。

情感与态度 目 标 1、引领学生从定量的角度认识物质 2、建立内因与外因对事物发展共同影响的辨证观

教学重点 1.影响物质溶解性的因素 2.初步认识溶解度曲线,并能从中获得有关信息

教学难点 理解溶解度的概念及其含义

教 学 思 路 设 计

教学媒体 及实验设计 1.多媒体课件 2.合作探究实验(每6人一个实验小组): 影响物质溶解性的因素 ①5ml水中分别溶解1gNaCl、I2 ②5ml酒精中分别溶解1gNaCl、I2 3.学生演示实验:5ml水在不同温度下溶解3gKNO3

教学过程

步骤 教 师 活 动 学生活动 设计意图

创 设 情 景 视频伊索寓言《小毛驴过河》:一头小毛驴背盐渡河,在河里滑了一跤,跌在水里,后来小毛驴站起来时,感到身体轻松了许多。 互动提问:为什么会变轻呢?如果背的是石头,也会变轻吗?为什么? 观看视频 思考、作答 从趣味故事出发,让学生从生活中发现问题,提出问题,激发学生探究新知欲望

导 入 新 课 食盐易溶于水,碳酸钙不溶于水,不同物质溶解性不同,溶解性是一种物质溶解在另一种物质里的能力(引导得出溶解性的概念,板书) 一、一种物质(溶质)溶解在另一种物质(溶剂)里的能力称为溶解性。 物质的溶解性大小我们可以粗略地用易溶、可溶、微溶、难溶(不溶)等来表示,是物质重要的物理性质。 了解溶解性的 概念 用学生在生活中对溶解性熟悉的一些词语来粗略认识溶解性的概念

活 动 一 探究影响溶解性的因素 提出问题:影响物质的溶解性的因素有哪些? 猜想与假设:请从生活经验出发,猜猜看 ①为什么手上有油污用水洗不净,手上有盐用水可以洗净?②为什么水洗不净的油污,可以用汽油洗净?③泡速溶饮料用热水还是冷水溶的快? 设计实验:根据控制变量法的要求确定改变的因素和不变的因素。如:方案①,溶剂种类、温度相同,而溶质种类不同;方案②,溶质种类、温度相同,而溶剂种类不同;方案③,溶质、溶剂种类相同、而温度不同。引导学生将各组方案进行评价、归纳。再逐步投影实验方案: 探究一:溶质和溶剂的种类对固体物质溶解性的影响 加入5mL水并振荡加入5mL酒精并振荡1g氯化钠1g碘

实验结论:(1) 影响固体物质的溶解性; (2) 影响固体物质的溶解性; 探究二:温度对固体物质溶解性的影响 思路分析:在实验中需要改变的因素是 ,需要保持不变的因素是 。 实验步骤: 实验现象: ; 实验结论:在 保持不变的情况下,当升高温度时,硝酸钾晶体在水中的最大溶解量会 ;当降低温度时,其最大溶解量会 。 以上实验说明:影响物质的溶解性的因素有哪些? 板书:影响因素:溶质、溶剂的种类及温度。 分组交流与讨论,设计实验方案。 一些小组代表汇报本小组实验设计方案 根据实验方案进行实验(其中前部分小组实验,后部分为学生演示实验),观察、记录、讨论、得出结论 归纳:影响物质溶解性的因素有:溶质、溶剂种类及温度 培养合作、语言交流、表达能力 教给学生分析问题的方法 方案源于教材,形式却别于教材,更显直观、生动 培养动手合作探究、观察、分析能力 让学生体验成功后的喜悦

活 动 二 溶解度的概念及其含义 1、过渡:如何设计实验比较NaCl和KNO3在水中的溶解性呢? (1)相同温度 (2)相同质量的水 (3)饱和状态 (4)溶质质量 化学里就是用这样一个具体数值定量的表示固体物质的溶解能力大小。固体溶解度是指在一定温度下,某固体物质在100g溶剂(通常溶剂为水)里达到饱和状态时所溶解的质量。(板书) 2、概念:在一定温度下,某固体物质在100g溶剂(通常溶剂为水)里达到饱和状态时所溶解的质量。 理解定义中的注意点: (1)温:一定要指明温度。因为不同物质溶解能力不同,故只有指明温度的溶解度才有具体的意义。 (2)百:规定溶剂水为100g,并非是100g溶液。 (3)饱:是饱和状态。所谓饱和状态,可以理解为在一定温度下,在一定量的溶剂里,溶质溶解的最大量。 (4)克:所溶解的溶质质量单位为克(g)。 3、意义:20℃时,NaCl的溶解度是36g它表示什么意义? 20℃时,100g水里最多溶解36g或20℃时,100g水里溶解36gNaCl达到饱和 巩固练习 判断下列说法是否正确,并说明理由 向100g水里加入36gNaCl刚好达到饱和状态,所以NaCl的溶解度是36g。 2、20℃时,50g水中最多溶有18gNaCl,所以20℃时NaCl中的溶解度是18g. 3、20℃时,100gNaCl饱和溶液中含有NaCl26.5g,则20℃时NaCl的溶解度为26.5g。 4、20℃时,30gNaCl完全溶解于100g水里,所以20℃时NaCl的溶解度是30g。 5、20℃时,100g水里最多溶解36gNaCl,所以20℃时NaCl的溶解度是36。 4、溶解性与溶解度 溶解度衡量物质溶解性的“一把尺子”,定量地表示在一定条件下,不同溶质在同一溶剂里所能溶解的最大质量。溶解度在一定条件下可以表示物质溶解性的大小。例如,通常把20℃时溶解度在10g以上的,叫易溶物质;溶解度大于1g的,叫可溶物质;溶解度小于1g的,叫微溶物质;溶解度小于0.01g的,叫难溶物质。 理解固体物质溶解度的含义。 [来 学生认真听讲,从温、百、饱、克等方面理解固体物质溶解度的含义。 学生认真听讲,理解溶解性等级的划分的方法,溶解性与溶解度的区别和联系 通过对影响固体物质溶解性因素的实验探究,由特殊到一般,抽象出定量表示物质溶解能力的量——溶解度 引领学生从定量的角度认识物质的溶解性,使学生的学习过程从被动的接受转为主动的研究比较,充分调动了学生的学习积极性和学生的能力

活 动 与 探 究 四 溶解度曲线 同一物质在不同温度下的溶解度不同,通常是用列表法把这些数据记录下来,怎么对这些杂乱无章的数据进行研究呢? 绘一绘:利用测得的NaC1、KNO3的溶解度数据,指导学生利用Excel的散点图绘制溶解度曲线。大量物质在不同温度下的溶解度绘制在一张图上就可以直观的分析数据了。 (2)查一查: ①氯化钠在20℃时的溶解度是____;硝酸钾在20℃时的溶解度是_____;氢氧化钙在80℃时的溶解度是_______。 ②大多数固体物质的溶解度随温度变化的规律是________________________________________________。 ③从上述溶解度曲线中,你还能发现哪些规律? (3)让学生观察冷却后的硝酸钾饱和溶液,已有固体析出。为什么会结晶,结合溶解度曲线,分析NaCl和KNO3谁更适合降温结晶?海水晒盐得到NaCl是改变什么条件结晶的? 小结溶解度曲线意义: 查出某物质在不同温度时的溶解度 比较不同物质在同一温度的溶解度 知道固体物质的溶解度随温度变化的趋势 4.可以比较不同物质的溶解度受温度变化影响的大小,并据此确定物质结晶的方法。 请一名学生在多媒体上利用Excel的散点图绘制溶解度曲线,其他学生观察,理解溶解度与溶解度曲线。 学生分析溶解度曲线,并在此基础上归纳出溶解度曲线的意义 根据NaCl、KNO3不同温度下的溶解度,学生利用Excel散点图绘制溶解度曲线,动态直观的展现了过程,充分了利用现代化的教学资源,使教学手段多样化。 通过探究活动,培养学生获取信息、加工信息的能力

课堂小 结 从“知识、方法、情感”三维目标方面,设计下列问题, 让学生总结课堂的学习情况。 1、你学到了哪些知识? 2、你掌握了什么样的方法? 3、你还有哪方面的问题? 学生总结交流。 学生总结课堂的学习情况,收获的学习成果,让学生有获得成功的喜悦,从而增强求知的欲望。

巩 固 提 高 1.下列对“20℃时,硝酸钾溶解度为31.6g的解释正确的是( ) A.20℃时,31.6g硝酸钾溶解在100g水里 B.20℃时,100g溶液中含31.6g硝酸钾 C.31.6g硝酸钾溶解在100g水中达到饱和状态 D.20℃时,31.6g硝酸钾溶解在100g水中恰好达到饱和状态。 如图是甲、乙、丙三种固体物质的溶解度曲线,下列说法正确的是( ) A.甲、乙、丙三种物质的溶解度都随温度的升高而增大 B.t1℃时,丙物质的饱和溶液中溶质质量分数为20% C.t2℃时,将50g甲物质放入100g水中,充分搅拌,所得溶液的总质量为150g D.将t1℃时甲、丙两种物质的饱和溶液升温至t2℃,溶质质量分数不变的是甲溶液 3.如图所示曲线甲、乙、丙分别表示三种固体物质的溶解度变化,试回答: (1)t2℃时,甲、乙、丙溶解度由大到小的顺序为 ; (2)P表示的含义是____________________________; (3)若要将丙物质接近饱和的溶液变成饱和溶液,可采用的方法有_________、__________、________; (4)当甲中混有少量乙时,可采用_________法提纯甲。

课 外 拓展 小资料: 干洗衣服原理: 干洗就是用有机化学溶剂对衣物进行洗涤、去除油污或污渍的一种干进干出的洗涤方式。由于在衣物洗涤过程中水不直接接触衣物,所以称之为干洗。适于那些不宜水洗和易褪色的织物。洗后衣物还有消毒、灭菌的特殊功效不易虫蛀便于保存。

干洗用的的药水(四氯乙烯)是有很强的毒性的,干洗是不漂洗的,洗完后直接烘干,这样做衣服上的药水是没有弄干净的,但是由于这种药水(即四氯乙烯)是有很强的挥发能力的,所以烘干后只要挂几天就没关系了,如果洗完了立即取回穿上或放进柜子了就有可能导致人出现不适状况(即中毒,甚至死亡)或让柜子里的其他衣物都有毒,最终还是让人体中毒. 2、银器保鲜的秘密: 我国有些少数民族喜爱用银制器皿盛放食物招待客人,以表示对客人的尊重。人们发现,牛奶等食物放入银制器皿后,不易腐败,能够保存比较长的时间。这是为什么呢? 一般认为,银是不溶于水的。但实际上,绝对不溶于水的物质几乎没有。把食物放入银器皿后,总有极微量的银溶解于水,因此水中就会产生微量的银离子。银离子能有效地杀死细菌,因此食物就能保存较长的时间。 课外小实验——自制能预报天气的“风暴瓶” 材料: 一个透明玻璃瓶(喝酸奶或奶茶剩下的即可),10g天然樟脑、40ml无水乙醇、2.5g硝酸钾和2.5g氯化铵,还有34ml蒸馏水。上述东西淘宝网均有销售,50元买来可以做一大堆风暴瓶。 步骤: 1.将天然樟脑和乙醇混合,加以搅拌,使得天然樟脑充分溶解在乙醇中。 2.用蒸馏水溶解硝酸钾和氯化铵。 3.将以上两种溶液混合在一起,倒入瓶中,迅速摇晃,使析出物再次溶解。 4.将瓶口用软木塞塞住。为保证密封性,可以用蜡封住瓶口。 5.放置一周左右时间,樟脑晶体就慢慢呈现了。也就是说,这个风暴瓶做好了。 “风暴瓶”怎么看 如果液体澄清,说明天气将晴好; 如果液体朦胧,有时伴有沉淀,那么天气也会像溶液一样多云; 如果溶液中有沉淀悬浮,预示着潮湿的天气或下霜; 如果悬浮的沉淀和朦胧的液体并存,说明暴风雨将会到来; 如果在晴朗的冬日里液体中有沉淀悬浮,就说明要下雪了; 如果在暖和的日子里或者下雪的冬天,液体中有大块的沉淀,说明将会阴天; 如果在杯底有晶体析出,说明要下霜了; 如果在顶部有螺旋纹,说明要起风了。但是这些本质是结晶,不一定完全准确啊。

板 书 设 计 §1.3物质的溶解性 溶解性: 1、一种物质(溶质)溶解在另一种物质(溶剂)里的能力称为溶解性。 2、影响因素:溶质、溶剂种类及温度。 固体物质的溶解度 定义 : 在一定温度下,某固体物质在100g溶剂(通常溶剂为水)里达到饱和状态时所溶解的质量。 2、意义:20℃时,NaCl的溶解度是36g表示20℃时,100g水里最多溶解36g 3、溶解度与溶解性 4、溶解度曲线及意义

教学后记:

本节课以“影响物质溶解性的因素”和“溶解度”为中心目标,以活动与探究为载体,以问题为主线,进行了有个性、有创意的快乐探究之旅。教学时引导学生充分利用教材又不局限于教材中的素材,亲历探究过程,给学生活动提供了许多机会和空间,让课堂成为展示学生自我的舞台,突出了学生主体作用;设置问题群、应用多媒体、分步突破难点,使环节紧扣、层层递进,师、生及教材编写者思维同步,形成共鸣,高潮迭起。本节课教师应充分把握好课堂环节,才能顺利完成。课外探究内容对激活思维、进一步培养求异思维、提升学生质疑能力有积极作用,学生积极性比较高,完成较好。

同课章节目录

- 第一单元 溶液

- 1 溶液的形成

- 2 溶液组成的定量表示

- 3物质的溶解性

- 到实验室去:配制一定溶质质量分数的溶液

- 第二单元 常见的酸和碱

- 1 酸及其性质

- 2 碱及其性质

- 3 溶液的酸碱性

- 4 酸碱中和反应

- 到实验室去:探究酸和碱的化学性质

- 到图书馆去:分子变成离子

- 第三单元 海水中的化学

- 1 海洋化学资源

- 2 海水“晒盐”

- 3 海水“制碱”

- 到实验室去:粗盐中难溶性杂质的去除

- 第四单元 金属

- 1 常见的金属材料

- 2 金属的化学性质

- 3 钢铁的锈蚀与防护

- 到实验室去:探究金属的性质

- 第五单元 化学与健康

- 1 食物中的有机物

- 2 化学元素与人体健康

- 3 远离有毒物质

- 第六单元 化学与社会发展

- 1 化学与能源开发

- 2 化学与材料研制

- 3 化学与农业生产

- 4 化学与环境保护