2021—2022学年统编版高中语文选择性必修上册《无衣》课件(24张PPT)

文档属性

| 名称 | 2021—2022学年统编版高中语文选择性必修上册《无衣》课件(24张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 20.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-11-05 08:11:14 | ||

图片预览

文档简介

(共24张PPT)

部编版高中语文选择性必修上册-古诗词诵读

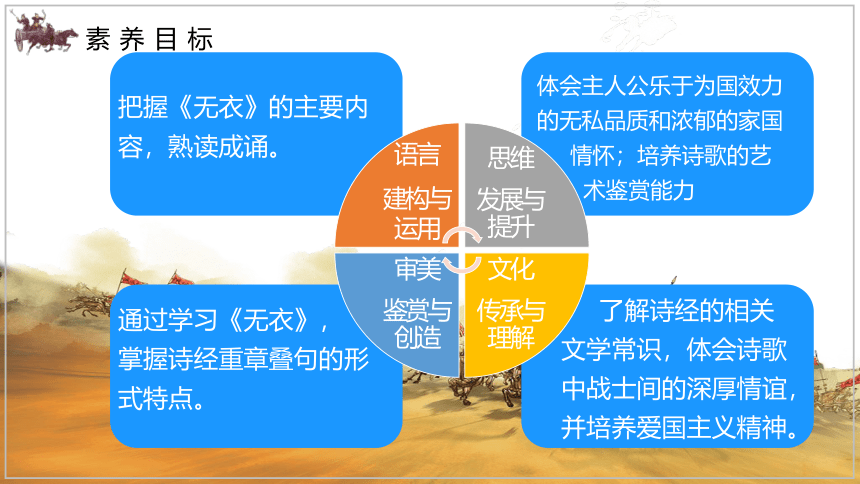

体会主人公乐于为国效力的无私品质和浓郁的家国

情怀;培养诗歌的艺

术鉴赏能力

把握《无衣》的主要内容,熟读成诵。

通过学习《无衣》,

掌握诗经重章叠句的形式特点。

了解诗经的相关文学常识,体会诗歌中战士间的深厚情谊,并培养爱国主义精神。

素养目标

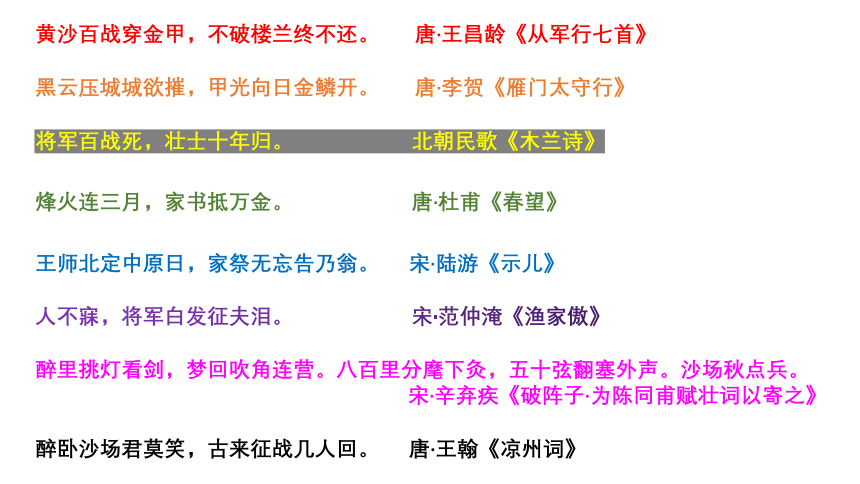

请同学们回顾一下学过的关于战争的诗词

一、导读观大略

黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还。 唐·王昌龄《从军行七首》

黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开。 唐·李贺《雁门太守行》

将军百战死,壮士十年归。 北朝民歌《木兰诗》

人不寐,将军白发征夫泪。 宋·范仲淹《渔家傲》

醉里挑灯看剑,梦回吹角连营。八百里分麾下灸,五十弦翻塞外声。沙场秋点兵。

宋·辛弃疾《破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之》

醉卧沙场君莫笑,古来征战几人回。 唐·王翰《凉州词》

烽火连三月,家书抵万金。 唐·杜甫《春望》

王师北定中原日,家祭无忘告乃翁。 宋·陆游《示儿》

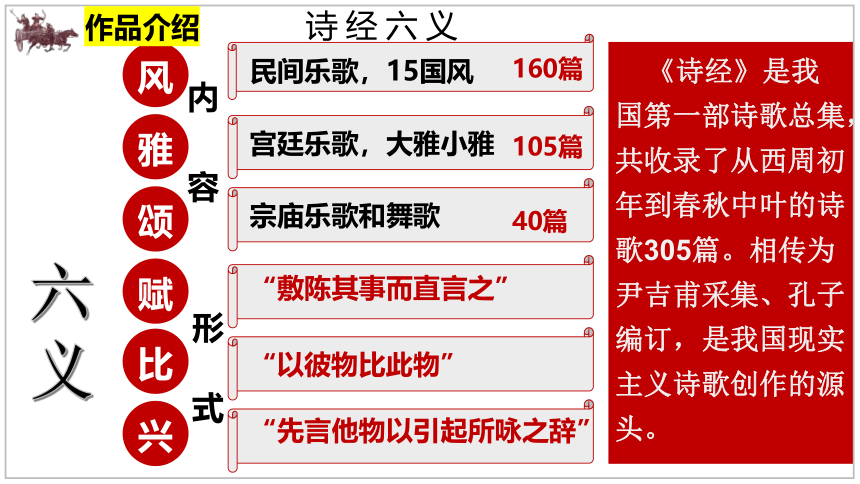

风

雅

颂

赋

比

兴

民间乐歌,15国风

宫廷乐歌,大雅小雅

宗庙乐歌和舞歌

“敷陈其事而直言之”

“以彼物比此物”

“先言他物以引起所咏之辞”

160篇

105篇

40篇

六

义

《诗经》是我国第一部诗歌总集,共收录了从西周初年到春秋中叶的诗歌305篇。相传为尹吉甫采集、孔子编订,是我国现实主义诗歌创作的源头。

内 容

形 式

诗经六义

作品介绍

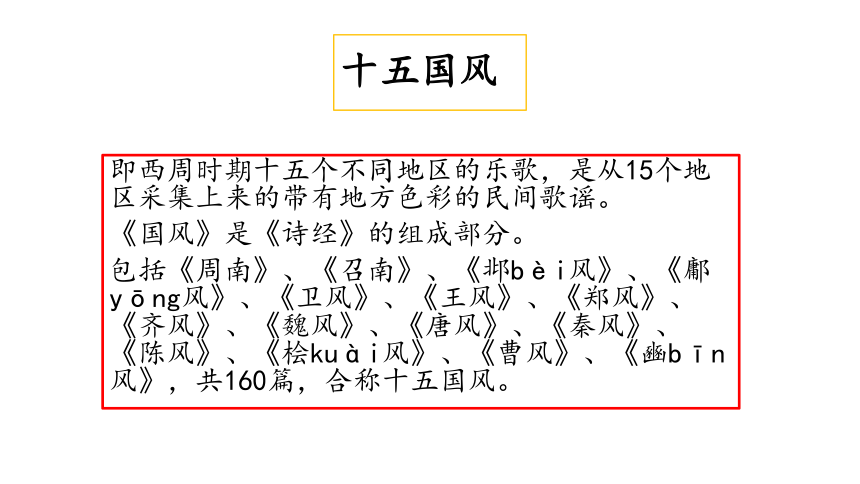

十五国风

即西周时期十五个不同地区的乐歌,是从15个地区采集上来的带有地方色彩的民间歌谣。

《国风》是《诗经》的组成部分。

包括《周南》、《召南》、《邶bèi风》、《鄘yōng风》、《卫风》、《王风》、《郑风》、《齐风》、《魏风》、《唐风》、《秦风》、《陈风》、《桧kuài风》、《曹风》、《豳bīn 风》,共160篇,合称十五国风。

《秦风》是《诗经》十五国风之一,为秦地民歌。

古秦国在西犬丘(今甘肃天水南部)。东周初,因秦襄公护送周平王东迁有功,开始列为诸侯,改建都于雍(今陕西凤翔),自此逐渐强大起来,统治区大致包括今陕西中部和甘肃东南部,“秦风”就是这个区域的诗。秦诗产生的时代大致说来是自春秋初至秦穆公(死于前622年)的一百五六十年间。

《国风·秦风》共有10首诗:车邻、驷驖 sì tiě 、小戎、蒹葭、终南、黄鸟、晨风、无衣、渭阳和权舆。

诗经·秦风

1.讽刺秦君穷兵黩武、崇尚军力:公元前771年,周幽王奢侈淫逸,朝政腐败黑暗,统治集团内讧,造成国弱兵残。

2.周幽王岳父申侯趁机勾结西戎犬戎攻入国都,幽王死,周域大半沦落,于是平王举室东迁。

3.勇武善战的秦地人民,眼看沦陷的国土将要遭到敌人的蹂躏,便纷纷响应秦襄王兴师御敌的号召,保家卫国,参军参战,一鼓作气击退了侵扰的贼兵。兵士间团结友爱、同仇敌忾、借作并行、准备抵御外侮的歌声。

本诗标题“无衣”的意思是说当时军情紧急,征衣一时难以齐备。

创作背景

二、朗读明大意

1.以读促悟

(1)以小组为单位进行自由诵读,再选出小组中读的最出色的同学进行诵读

(2)老师范读

强调诗歌的语气、语调

(3)请全班同学朗诵全诗

秦风·无衣

岂曰/无衣?与子/同袍。

王于/兴师,修我/戈矛,与子/同仇!

岂曰/无衣?与子/同泽。

王于/兴师,修我/矛戟,与子/偕作!

岂曰/无衣?与子/同裳。

王于/兴师,修我/甲兵,与子/偕行!

(反问语气—坚定语气)

(快—稍停)

(坚定)

诵读

裳:下衣,此指战裙

修:整治

行:往

注意句内的节拍、断句、语气语调。

2020年2月,武汉新冠肺炎爆发。疫情发生之后,我们国家得到很多国家物资援助。据报道,共有60多个国家和7个国际组织向中国捐赠了口罩、防护服等中国急需的疫情防控物资。其中,日本物资上的寄语一度成为热点。

德不孤必有邻

岂曰无衣,

与子同裳!

时事热点

日本捐武汉:山川异域,风月同天。

日本捐湖北:岂曰无衣,与子同裳。

日本舞鹤捐大连:青山一道同云雨,明月何曾是两乡。

华东师大日本校友会捐华东师大:

此去与师谁共到? 一船明月一帆风。

日本富山捐辽宁:

辽河雪融,富山花开;

同气连枝,共盼春来。

*需要注意的事实是,虽都是日本机构捐助,但有些捐助人为身在日本的中国人。

山川异域,风月同天。

这句话出自盛唐时,日本遣人来中国学习佛法。当时的日本长屋亲王命人制作了一千件绣着“山川异域,风月同天。寄诸佛子,共结来缘”偈(jì)语的袈裟,赠送给大唐的高僧们。据说,鉴真大师披着这件袈裟,为偈语所感动,遂发愿前往日本传法,从此传下中日友好交流的佳话。

体现着中日友谊的源远流长。

2.理解意思

请同学们细读课文,借助注释及《学法》或者小组讨论,疏通文意,试着用诗化的语言来翻译全诗

译文:

怎么能说没有衣服穿呢 我的长袍跟你共享。

周王出兵打仗,修整我们的戈与矛,我跟你共同对付敌人。

怎么能说没有衣服穿呢 我贴身穿的衣服跟你共享。

周王出兵打仗,修整我们的矛和戟,我跟你共同行动。

怎么能说没有衣服穿呢 我的战裙跟你共享。

周王出兵打仗,修整我们的铠甲和兵器,我跟你共同奔赴战场。

三、研读悟大旨

1.诗歌第一句运用了什么样的修辞手法?分别表达了诗人什么样的感情?

明确:诗歌第一句运用了设问的修辞手法,一问一答鲜明地表达了战士们团结一致,共同对抗外敌强烈的思想感情; “无衣”两字运用了夸张的修辞手法,表达了战士们一心为国征战不计较衣物不全的爱国的思想感情。

2. 诗歌第二句在全文中具有什么样的作用?

明确:

(1)“王于兴师”首先交代了事情发生的直接原因,诗人将其放在后面补充交代。先“议”后“叙”目的有二:

(2)诗人先“议”后“叙”,不但能够避免诗歌的平铺直叙,增强诗歌气势,而且能够激发战士们强烈的爱国热情。

(3)突出了战士们为国而战的斗争精神,“与子同仇”,表明了大家认识到仇敌是共同的,必须团结一致去抗击共同的敌人。

3.小组讨论:下一章的“岂曰无衣”是不是对上一章的简单重复?为什么?

明确:不是,作者采用重章叠唱的手法,是诗人内在情感上的一种递进关系。

4.“与子偕作”说明两者的关系是怎么样的

明确:说明君王与将士之间团结一心,斗志昂扬,同仇敌忾,共同行动。

5.“与子同裳”说明了什么

明确:说明了君王与士兵之间共同克服困难,关系十分密切。

6.“与子偕行”说明了什么

明确:说明了战士愿与周王靴刀誓死的决心。

三节诗间有什么联系?

同袍—— 戈矛—— 同仇

(统一思想,仇敌是共同的必须一起抗击敌人)

同泽—— 矛戟—— 偕作

(统一行动,投身到征战中)

同裳—— 甲兵—— 偕行

(统一征战,激昂高歌,团结对敌,奔赴战场)

层层递进

战服 战具 思想行为

内容总结

团结友爱

不计困难

主题

岂曰无衣

内容

形象

积极响应

齐心备战

同仇敌忾

勇赴战场

团结友爱、同仇敌忾、英勇抗敌的昂扬斗志和爱国精神

诗歌在结构上运用了什么艺术手法?

章与章句式对应,诗句大同小异,只在各章对应的位置换几个字。《诗经》 善用这种手法,每一章句数、字数相等,但结构的相同并不意味简单的、机械的重复,而是不断递进,有所发展的。

重章叠唱

艺术特色

重章叠唱的作用

加深印象,渲染气氛,深化诗的主题,增强诗的音乐性和节奏感,使感情得到尽情的抒发。

渲染战斗的紧张气氛;

强烈表现战士们同仇敌忾、为国征战、英勇抗敌的英雄气概和爱国主义精神

艺术特色

重章叠唱的作用

主题上:由于在重复的同时变换了个别词语,一唱三叹,从而渲染气氛(战斗紧张)强化感情,情节有了发展,内容更加丰富,主题得到了深化。

结构上:结构清晰一致,具有一种整齐美,回环美。

语言上:音乐美。语言精练、优美,节奏、音韵协调,容易记忆和传唱。

艺术特色

除了重章叠唱,本诗还有怎样的特色?

设问。一句“岂曰无衣”,似自责,似反问,洋溢着不可遏止的愤怒与愤慨,仿佛在人们复仇的心灵上点上一把火,于是无数战士同声响应:“与子同袍!”“与子同泽!”“与子同裳!” 有呼唤有应答,有强烈的现场感,能激发人们的爱国热情。表现了人民团结一致、共同对敌的英雄气概。

语言富有强烈的动作性。“修我戈矛!”“修我矛戟!”“修我甲兵!”使人想像到战士们在磨刀擦枪、舞戈挥戟的热烈场面。这样的诗句,可以歌,可以舞,堪称激动人心的话剧。

“王于兴师”置后。避免平铺直叙,增强文势;激发爱国热情,突出为国而战的宗旨。

艺术特色

部编版高中语文选择性必修上册-古诗词诵读

结 束

部编版高中语文选择性必修上册-古诗词诵读

体会主人公乐于为国效力的无私品质和浓郁的家国

情怀;培养诗歌的艺

术鉴赏能力

把握《无衣》的主要内容,熟读成诵。

通过学习《无衣》,

掌握诗经重章叠句的形式特点。

了解诗经的相关文学常识,体会诗歌中战士间的深厚情谊,并培养爱国主义精神。

素养目标

请同学们回顾一下学过的关于战争的诗词

一、导读观大略

黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还。 唐·王昌龄《从军行七首》

黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开。 唐·李贺《雁门太守行》

将军百战死,壮士十年归。 北朝民歌《木兰诗》

人不寐,将军白发征夫泪。 宋·范仲淹《渔家傲》

醉里挑灯看剑,梦回吹角连营。八百里分麾下灸,五十弦翻塞外声。沙场秋点兵。

宋·辛弃疾《破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之》

醉卧沙场君莫笑,古来征战几人回。 唐·王翰《凉州词》

烽火连三月,家书抵万金。 唐·杜甫《春望》

王师北定中原日,家祭无忘告乃翁。 宋·陆游《示儿》

风

雅

颂

赋

比

兴

民间乐歌,15国风

宫廷乐歌,大雅小雅

宗庙乐歌和舞歌

“敷陈其事而直言之”

“以彼物比此物”

“先言他物以引起所咏之辞”

160篇

105篇

40篇

六

义

《诗经》是我国第一部诗歌总集,共收录了从西周初年到春秋中叶的诗歌305篇。相传为尹吉甫采集、孔子编订,是我国现实主义诗歌创作的源头。

内 容

形 式

诗经六义

作品介绍

十五国风

即西周时期十五个不同地区的乐歌,是从15个地区采集上来的带有地方色彩的民间歌谣。

《国风》是《诗经》的组成部分。

包括《周南》、《召南》、《邶bèi风》、《鄘yōng风》、《卫风》、《王风》、《郑风》、《齐风》、《魏风》、《唐风》、《秦风》、《陈风》、《桧kuài风》、《曹风》、《豳bīn 风》,共160篇,合称十五国风。

《秦风》是《诗经》十五国风之一,为秦地民歌。

古秦国在西犬丘(今甘肃天水南部)。东周初,因秦襄公护送周平王东迁有功,开始列为诸侯,改建都于雍(今陕西凤翔),自此逐渐强大起来,统治区大致包括今陕西中部和甘肃东南部,“秦风”就是这个区域的诗。秦诗产生的时代大致说来是自春秋初至秦穆公(死于前622年)的一百五六十年间。

《国风·秦风》共有10首诗:车邻、驷驖 sì tiě 、小戎、蒹葭、终南、黄鸟、晨风、无衣、渭阳和权舆。

诗经·秦风

1.讽刺秦君穷兵黩武、崇尚军力:公元前771年,周幽王奢侈淫逸,朝政腐败黑暗,统治集团内讧,造成国弱兵残。

2.周幽王岳父申侯趁机勾结西戎犬戎攻入国都,幽王死,周域大半沦落,于是平王举室东迁。

3.勇武善战的秦地人民,眼看沦陷的国土将要遭到敌人的蹂躏,便纷纷响应秦襄王兴师御敌的号召,保家卫国,参军参战,一鼓作气击退了侵扰的贼兵。兵士间团结友爱、同仇敌忾、借作并行、准备抵御外侮的歌声。

本诗标题“无衣”的意思是说当时军情紧急,征衣一时难以齐备。

创作背景

二、朗读明大意

1.以读促悟

(1)以小组为单位进行自由诵读,再选出小组中读的最出色的同学进行诵读

(2)老师范读

强调诗歌的语气、语调

(3)请全班同学朗诵全诗

秦风·无衣

岂曰/无衣?与子/同袍。

王于/兴师,修我/戈矛,与子/同仇!

岂曰/无衣?与子/同泽。

王于/兴师,修我/矛戟,与子/偕作!

岂曰/无衣?与子/同裳。

王于/兴师,修我/甲兵,与子/偕行!

(反问语气—坚定语气)

(快—稍停)

(坚定)

诵读

裳:下衣,此指战裙

修:整治

行:往

注意句内的节拍、断句、语气语调。

2020年2月,武汉新冠肺炎爆发。疫情发生之后,我们国家得到很多国家物资援助。据报道,共有60多个国家和7个国际组织向中国捐赠了口罩、防护服等中国急需的疫情防控物资。其中,日本物资上的寄语一度成为热点。

德不孤必有邻

岂曰无衣,

与子同裳!

时事热点

日本捐武汉:山川异域,风月同天。

日本捐湖北:岂曰无衣,与子同裳。

日本舞鹤捐大连:青山一道同云雨,明月何曾是两乡。

华东师大日本校友会捐华东师大:

此去与师谁共到? 一船明月一帆风。

日本富山捐辽宁:

辽河雪融,富山花开;

同气连枝,共盼春来。

*需要注意的事实是,虽都是日本机构捐助,但有些捐助人为身在日本的中国人。

山川异域,风月同天。

这句话出自盛唐时,日本遣人来中国学习佛法。当时的日本长屋亲王命人制作了一千件绣着“山川异域,风月同天。寄诸佛子,共结来缘”偈(jì)语的袈裟,赠送给大唐的高僧们。据说,鉴真大师披着这件袈裟,为偈语所感动,遂发愿前往日本传法,从此传下中日友好交流的佳话。

体现着中日友谊的源远流长。

2.理解意思

请同学们细读课文,借助注释及《学法》或者小组讨论,疏通文意,试着用诗化的语言来翻译全诗

译文:

怎么能说没有衣服穿呢 我的长袍跟你共享。

周王出兵打仗,修整我们的戈与矛,我跟你共同对付敌人。

怎么能说没有衣服穿呢 我贴身穿的衣服跟你共享。

周王出兵打仗,修整我们的矛和戟,我跟你共同行动。

怎么能说没有衣服穿呢 我的战裙跟你共享。

周王出兵打仗,修整我们的铠甲和兵器,我跟你共同奔赴战场。

三、研读悟大旨

1.诗歌第一句运用了什么样的修辞手法?分别表达了诗人什么样的感情?

明确:诗歌第一句运用了设问的修辞手法,一问一答鲜明地表达了战士们团结一致,共同对抗外敌强烈的思想感情; “无衣”两字运用了夸张的修辞手法,表达了战士们一心为国征战不计较衣物不全的爱国的思想感情。

2. 诗歌第二句在全文中具有什么样的作用?

明确:

(1)“王于兴师”首先交代了事情发生的直接原因,诗人将其放在后面补充交代。先“议”后“叙”目的有二:

(2)诗人先“议”后“叙”,不但能够避免诗歌的平铺直叙,增强诗歌气势,而且能够激发战士们强烈的爱国热情。

(3)突出了战士们为国而战的斗争精神,“与子同仇”,表明了大家认识到仇敌是共同的,必须团结一致去抗击共同的敌人。

3.小组讨论:下一章的“岂曰无衣”是不是对上一章的简单重复?为什么?

明确:不是,作者采用重章叠唱的手法,是诗人内在情感上的一种递进关系。

4.“与子偕作”说明两者的关系是怎么样的

明确:说明君王与将士之间团结一心,斗志昂扬,同仇敌忾,共同行动。

5.“与子同裳”说明了什么

明确:说明了君王与士兵之间共同克服困难,关系十分密切。

6.“与子偕行”说明了什么

明确:说明了战士愿与周王靴刀誓死的决心。

三节诗间有什么联系?

同袍—— 戈矛—— 同仇

(统一思想,仇敌是共同的必须一起抗击敌人)

同泽—— 矛戟—— 偕作

(统一行动,投身到征战中)

同裳—— 甲兵—— 偕行

(统一征战,激昂高歌,团结对敌,奔赴战场)

层层递进

战服 战具 思想行为

内容总结

团结友爱

不计困难

主题

岂曰无衣

内容

形象

积极响应

齐心备战

同仇敌忾

勇赴战场

团结友爱、同仇敌忾、英勇抗敌的昂扬斗志和爱国精神

诗歌在结构上运用了什么艺术手法?

章与章句式对应,诗句大同小异,只在各章对应的位置换几个字。《诗经》 善用这种手法,每一章句数、字数相等,但结构的相同并不意味简单的、机械的重复,而是不断递进,有所发展的。

重章叠唱

艺术特色

重章叠唱的作用

加深印象,渲染气氛,深化诗的主题,增强诗的音乐性和节奏感,使感情得到尽情的抒发。

渲染战斗的紧张气氛;

强烈表现战士们同仇敌忾、为国征战、英勇抗敌的英雄气概和爱国主义精神

艺术特色

重章叠唱的作用

主题上:由于在重复的同时变换了个别词语,一唱三叹,从而渲染气氛(战斗紧张)强化感情,情节有了发展,内容更加丰富,主题得到了深化。

结构上:结构清晰一致,具有一种整齐美,回环美。

语言上:音乐美。语言精练、优美,节奏、音韵协调,容易记忆和传唱。

艺术特色

除了重章叠唱,本诗还有怎样的特色?

设问。一句“岂曰无衣”,似自责,似反问,洋溢着不可遏止的愤怒与愤慨,仿佛在人们复仇的心灵上点上一把火,于是无数战士同声响应:“与子同袍!”“与子同泽!”“与子同裳!” 有呼唤有应答,有强烈的现场感,能激发人们的爱国热情。表现了人民团结一致、共同对敌的英雄气概。

语言富有强烈的动作性。“修我戈矛!”“修我矛戟!”“修我甲兵!”使人想像到战士们在磨刀擦枪、舞戈挥戟的热烈场面。这样的诗句,可以歌,可以舞,堪称激动人心的话剧。

“王于兴师”置后。避免平铺直叙,增强文势;激发爱国热情,突出为国而战的宗旨。

艺术特色

部编版高中语文选择性必修上册-古诗词诵读

结 束