选择性必修2第1课 从食物采集到食物生产-2021-2022学年高二历史同步教学课件(19张PPT)

文档属性

| 名称 | 选择性必修2第1课 从食物采集到食物生产-2021-2022学年高二历史同步教学课件(19张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 43.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-11-06 07:50:03 | ||

图片预览

文档简介

(共19张PPT)

第1课 从食物采集到食物生产

目录

三、生产关系的变化

一、人类早期的生产与生活

二、不同地区的食物生产与社会生活

一、人类早期的生产与生活

(一)、远古时期的生产生活

1、生产工具:以木制、骨制、石刀、石铲、石锄等简单的制作工具为主

2、生活方式:通过采集渔猎以获取自然界现成的动植物作为食物,学会

用火(取暖和烧烤食物),耕作方式粗放以刀耕火种为主

并且在一定范围内不断迁徙,群居且没有固定居住场所。

在旧石器时代的几百万年中,男女之间的关系比此后任何时候都更为平等,其主要原因似乎在于当时的女性对于团体获得食物的贡献不说大于男性,至少也是同等的。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史:从史前史到21世纪》

女性至少处于和男性同等地位,负责采集和孕育后代,属于母系氏族

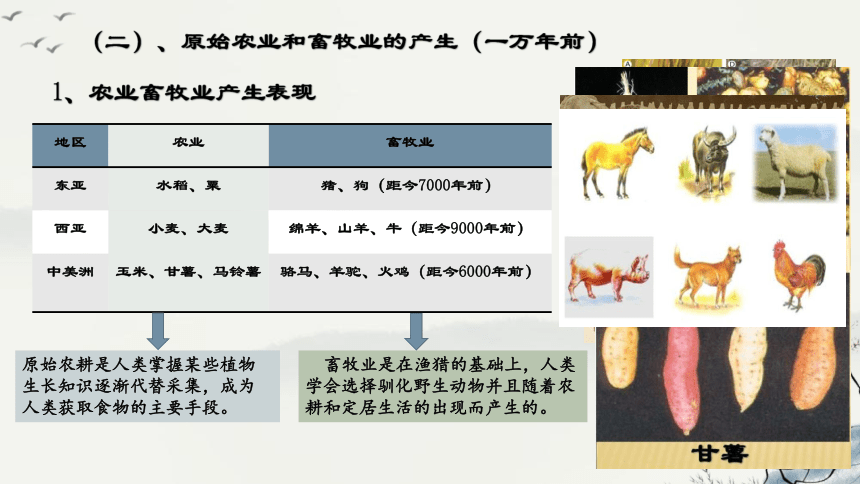

(二)、原始农业和畜牧业的产生(一万年前)

地区 农业 畜牧业

东亚 水稻、粟 猪、狗(距今7000年前)

西亚 小麦、大麦 绵羊、山羊、牛(距今9000年前)

中美洲 玉米、甘薯、马铃薯 骆马、羊驼、火鸡(距今6000年前)

1、农业畜牧业产生表现

原始农耕是人类掌握某些植物生长知识逐渐代替采集,成为人类获取食物的主要手段。

畜牧业是在渔猎的基础上,人类学会选择驯化野生动物并且随着农耕和定居生活的出现而产生的。

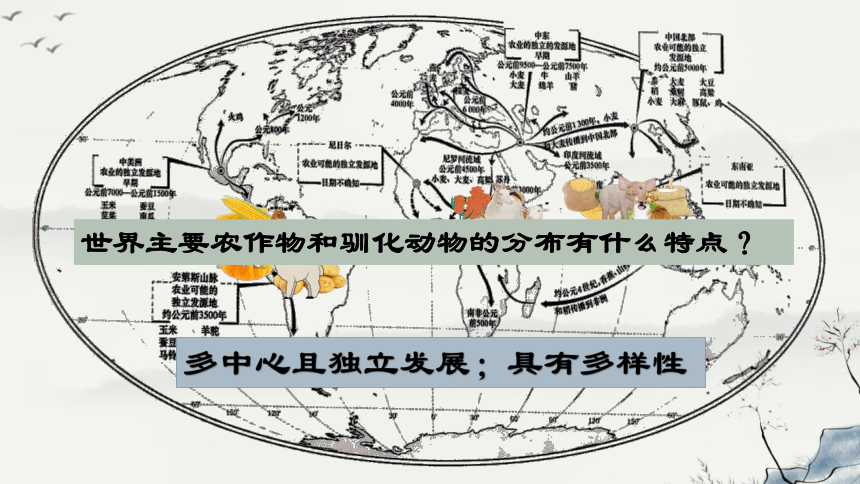

世界主要农作物和驯化动物的分布有什么特点?

多中心且独立发展;具有多样性

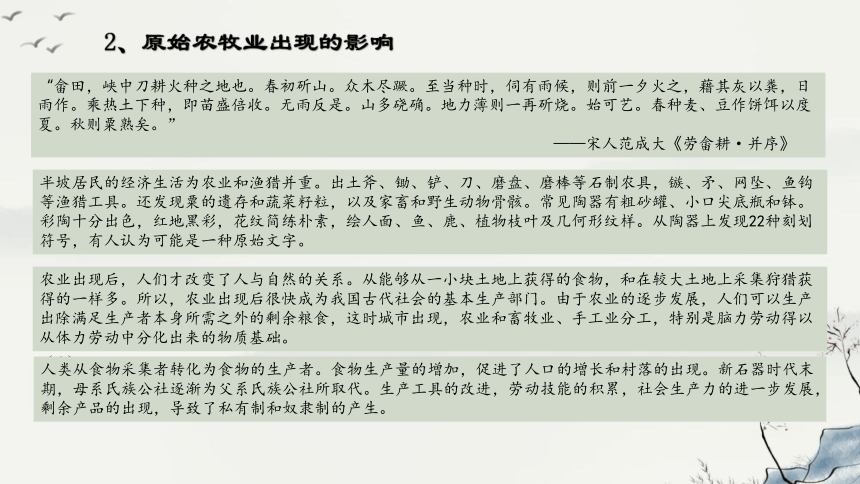

2、原始农牧业出现的影响

(1)农业出现后人类不再单纯依赖自然资源,开始从采集食物转变为生产食物,改善了生存条件,促进人口增加,是人类社会生活的第一次革命。

(2)人类生产方式的变化也改变了生活方式,从不断迁徙转向定居,随着生产力的提高人们开始有了其他分工,比如制陶、冶炼等手工劳动。

(3)农牧业的出现满足人类基本物质生活,之后开始有了精神追求,原始音乐、文学和宗教产生。为了配合农业生产天文历法、数学等科学技术也随之发展起来。

(4)农牧业生产力的不断进步会推动生产关系发生转变,早期的私有制、阶级和国家也就应运而生了。

“畲田,峡中刀耕火种之地也。春初斫山。众木尽蹶。至当种时,伺有雨候,则前一夕火之,藉其灰以粪,日雨作。乘热土下种,即苗盛倍收。无雨反是。山多硗确。地力薄则一再斫烧。始可艺。春种麦、豆作饼饵以度夏。秋则粟熟矣。”

——宋人范成大《劳畲耕·并序》

农业出现后,人们才改变了人与自然的关系。从能够从一小块土地上获得的食物,和在较大土地上采集狩猎获得的一样多。所以,农业出现后很快成为我国古代社会的基本生产部门。由于农业的逐步发展,人们可以生产出除满足生产者本身所需之外的剩余粮食,这时城市出现,农业和畜牧业、手工业分工,特别是脑力劳动得以从体力劳动中分化出来的物质基础。

半坡居民的经济生活为农业和渔猎并重。出土斧、锄、铲、刀、磨盘、磨棒等石制农具,镞、矛、网坠、鱼钩等渔猎工具。还发现粟的遗存和蔬菜籽粒,以及家畜和野生动物骨骸。常见陶器有粗砂罐、小口尖底瓶和钵。彩陶十分出色,红地黑彩,花纹简练朴素,绘人面、鱼、鹿、植物枝叶及几何形纹样。从陶器上发现22种刻划符号,有人认为可能是一种原始文字。

人类从食物采集者转化为食物的生产者。食物生产量的增加,促进了人口的增长和村落的出现。新石器时代末期,母系氏族公社逐渐为父系氏族公社所取代。生产工具的改进,劳动技能的积累,社会生产力的进一步发展,剩余产品的出现,导致了私有制和奴隶制的产生。

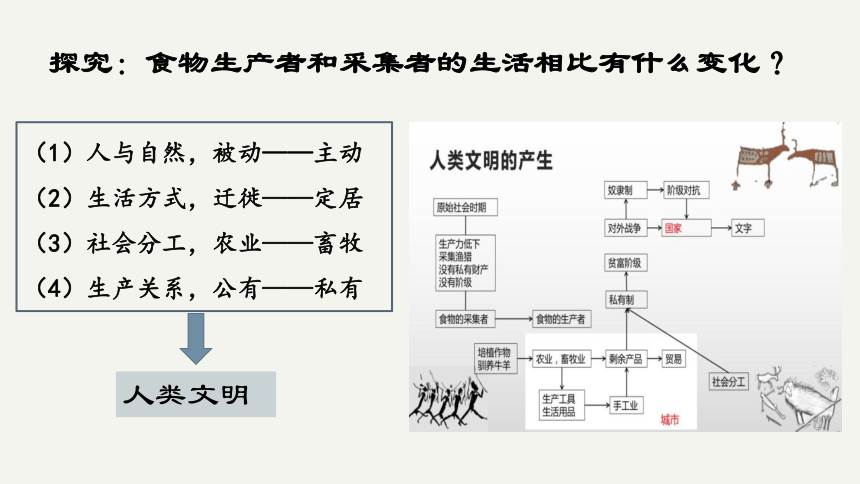

探究:食物生产者和采集者的生活相比有什么变化?

(1)人与自然,被动——主动

(2)生活方式,迁徙——定居

(3)社会分工,农业——畜牧

(4)生产关系,公有——私有

人类文明

二、不同地区的食物生产与社会生活

大河流域;灌溉农业发达;重视修建水利工程和灌溉系统

1、两河流域和尼罗河流域

食物生产:主要种植大麦和小麦同时饲养山羊、绵羊、牛等家畜

古巴比伦王国 (两河流域)

古埃及 (尼罗河流域)

①王室和神庙拥有很多土地,政府官员、贵族、商人等也拥有土地,他们合伙经营或将土地出租给佃户。

②颁布《汉谟拉比法典》。

①土地主要由王室和神庙占有。

②以尼罗河为中心的农业体系决定了整个古埃及的命运。

社会生活:

汉谟拉比在扩张过程中,将大量土地变成王室地产。但王室无力亲自经营大片土地,因此将土地分成份地交给不同阶级的人耕种……既有大商人、手工业者和国家公职人员,也有士兵……法典的许多条文涉及土地的转让、继承、出卖和租赁。

尼罗河从南向北流经埃及,为埃及带来了充足的水源。尼罗河每年的定期泛滥,带来了大量上游的泥沙。这些泥沙来自非洲的热带草原,富含庄稼生长所需要的各种养料,等于每年给尼罗河下游两岸的土地普遍施了一次肥……公元前5世纪访问过埃及的希罗多德宣称,埃及是尼罗河的赠礼。

2、古代中国

食物生产:北粟南稻

社会生活:

①商周时期:土地掌握在奴隶主贵族手中,人民集体耕作。

②春秋战国:铁农具出现,以家庭为基本单位进行生产。

③秦朝时期:国家推行重农抑商政策;重视水利工程的修建。

④秦汉到隋唐:精耕细作农业体系形成

拓展一:精耕细作(生产工具—耕作技术—灌溉工具及水利)

通过投入劳动和肥料、改进生产工具、提高耕作技术、修建水利工程、改进耕作制度等方式提高单位面积产量。

拓展二:土地制度及生产方式

土地国有——土地私有

集体耕作——小农经济

①家庭为单位,男耕女织,自给自足

②具有封闭性、落后性、脆弱性,是国家赋税的主要承担者

拓展三:重农抑商政策

重农抑商政策与封建制度相始终绝不是偶然的,而是封建自然经济的必然产物。一个国家或政权实行什么样的经济政策,归根到底是由其经济基础所决定的。中国封建社会的经济基础是自给自足的自然经济,因此历代统治者都把发展农业当作“立国之本”,而把工商业当成“末业”来加以抑制。

3、古代希腊罗马

食物生产:主要粮食作物大麦小麦。在土地肥沃地区实行谷物和蔬菜轮作,在

土地较差的地区种植葡萄和橄榄,并加工成葡萄酒和橄榄油。

社会生活:

古希腊

古罗马

只有城邦公民才能拥有土地,使用奴隶劳动非常普遍。

长时期内实行土地国有,以家庭为单位进行生产;随着征服扩张,贵族或富人获得了越来越多的土地,小农逐浙破产。

在古代希腊,由于城邦制度的发展,对本族同胞奴役制度的废止,奴役外族的奴隶制广泛发展起来奴隶的劳动,使一部分希腊人能够脱离直接的生产劳动,专心从事精神产品的创造。

在古罗马的王政时期,土地公有制十分盛行,甚至大部分国土都属于公有……在步入共和国时期前后,公有制土地虽依然存在,但所占比例已经大大缩减,取而代之的是土地私有制的主导

4、古代美洲

食物生产:粮食作物是玉米、甘薯、马铃薯。驯化了骆马、羊驼和火鸡。

社会生活:土地除了贵族私有还有村社的公有土地,每个家庭可获得一片份地并

终生使用。两年不耕种村社收回。

探究:世界不同地区以农业为基础的统一和多样文明

农业是人类文明的摇篮,人类文明具有统一性

世界各地农业各具特色,人类文明呈现多样性

探究:中国和西欧农业生产差异

①耕作技术的差异

中国是复种连作制为主的种植农业。

西欧是轮作制为主的农牧混合农业,休耕和收获后一般用作牧场。

②农业与畜牧的占比差异

中国是先农后牧,农桑结合。

西方是农牧并重,农牧并举。

三、生产关系的变化

农业产生,私有制和阶级出现,国家应运而生

原始社会后期,生产力有了新的发展,原先需要有许多人以集体为单位共同进行的生产活动,逐渐被以家庭为单位的小单位,少数人的个体劳动所代替.在个体劳动日益盛行后,原来归氏族公社所有的生产资料,现在也就相应地逐渐转归个体家庭所有.土地开始成为私有财产,标志着私有制已经在社会上确立起来了.私有制的产生,使氏族首领占有大量的生产资料,迫切需要有人来为他们劳动,这就使人剥削人成为客观的必然。在这种条件下,战俘不再被杀死,而被迫为氏族首领劳动,成为最初的奴隶,氏族首领则成为最初的奴隶主。同时,随着奴隶劳动日益普遍,整个社会逐渐形成两大对立的阶级,一个是奴隶主阶级,一个是奴隶阶级。奴隶主阶级的残酷剥削和压迫,必然激起奴隶阶级的反抗斗争,他们之间的矛盾是不可调和的。奴隶主阶级为了维护他们的利益,就建立了军队等暴力机构,作为统治奴隶阶级的工具,这样,原来为整个社会公共利益服务的氏族机构逐渐瓦解了,代替它的是奴隶主阶级统治的工具——奴隶制国家出现了。

第1课 从食物采集到食物生产

目录

三、生产关系的变化

一、人类早期的生产与生活

二、不同地区的食物生产与社会生活

一、人类早期的生产与生活

(一)、远古时期的生产生活

1、生产工具:以木制、骨制、石刀、石铲、石锄等简单的制作工具为主

2、生活方式:通过采集渔猎以获取自然界现成的动植物作为食物,学会

用火(取暖和烧烤食物),耕作方式粗放以刀耕火种为主

并且在一定范围内不断迁徙,群居且没有固定居住场所。

在旧石器时代的几百万年中,男女之间的关系比此后任何时候都更为平等,其主要原因似乎在于当时的女性对于团体获得食物的贡献不说大于男性,至少也是同等的。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史:从史前史到21世纪》

女性至少处于和男性同等地位,负责采集和孕育后代,属于母系氏族

(二)、原始农业和畜牧业的产生(一万年前)

地区 农业 畜牧业

东亚 水稻、粟 猪、狗(距今7000年前)

西亚 小麦、大麦 绵羊、山羊、牛(距今9000年前)

中美洲 玉米、甘薯、马铃薯 骆马、羊驼、火鸡(距今6000年前)

1、农业畜牧业产生表现

原始农耕是人类掌握某些植物生长知识逐渐代替采集,成为人类获取食物的主要手段。

畜牧业是在渔猎的基础上,人类学会选择驯化野生动物并且随着农耕和定居生活的出现而产生的。

世界主要农作物和驯化动物的分布有什么特点?

多中心且独立发展;具有多样性

2、原始农牧业出现的影响

(1)农业出现后人类不再单纯依赖自然资源,开始从采集食物转变为生产食物,改善了生存条件,促进人口增加,是人类社会生活的第一次革命。

(2)人类生产方式的变化也改变了生活方式,从不断迁徙转向定居,随着生产力的提高人们开始有了其他分工,比如制陶、冶炼等手工劳动。

(3)农牧业的出现满足人类基本物质生活,之后开始有了精神追求,原始音乐、文学和宗教产生。为了配合农业生产天文历法、数学等科学技术也随之发展起来。

(4)农牧业生产力的不断进步会推动生产关系发生转变,早期的私有制、阶级和国家也就应运而生了。

“畲田,峡中刀耕火种之地也。春初斫山。众木尽蹶。至当种时,伺有雨候,则前一夕火之,藉其灰以粪,日雨作。乘热土下种,即苗盛倍收。无雨反是。山多硗确。地力薄则一再斫烧。始可艺。春种麦、豆作饼饵以度夏。秋则粟熟矣。”

——宋人范成大《劳畲耕·并序》

农业出现后,人们才改变了人与自然的关系。从能够从一小块土地上获得的食物,和在较大土地上采集狩猎获得的一样多。所以,农业出现后很快成为我国古代社会的基本生产部门。由于农业的逐步发展,人们可以生产出除满足生产者本身所需之外的剩余粮食,这时城市出现,农业和畜牧业、手工业分工,特别是脑力劳动得以从体力劳动中分化出来的物质基础。

半坡居民的经济生活为农业和渔猎并重。出土斧、锄、铲、刀、磨盘、磨棒等石制农具,镞、矛、网坠、鱼钩等渔猎工具。还发现粟的遗存和蔬菜籽粒,以及家畜和野生动物骨骸。常见陶器有粗砂罐、小口尖底瓶和钵。彩陶十分出色,红地黑彩,花纹简练朴素,绘人面、鱼、鹿、植物枝叶及几何形纹样。从陶器上发现22种刻划符号,有人认为可能是一种原始文字。

人类从食物采集者转化为食物的生产者。食物生产量的增加,促进了人口的增长和村落的出现。新石器时代末期,母系氏族公社逐渐为父系氏族公社所取代。生产工具的改进,劳动技能的积累,社会生产力的进一步发展,剩余产品的出现,导致了私有制和奴隶制的产生。

探究:食物生产者和采集者的生活相比有什么变化?

(1)人与自然,被动——主动

(2)生活方式,迁徙——定居

(3)社会分工,农业——畜牧

(4)生产关系,公有——私有

人类文明

二、不同地区的食物生产与社会生活

大河流域;灌溉农业发达;重视修建水利工程和灌溉系统

1、两河流域和尼罗河流域

食物生产:主要种植大麦和小麦同时饲养山羊、绵羊、牛等家畜

古巴比伦王国 (两河流域)

古埃及 (尼罗河流域)

①王室和神庙拥有很多土地,政府官员、贵族、商人等也拥有土地,他们合伙经营或将土地出租给佃户。

②颁布《汉谟拉比法典》。

①土地主要由王室和神庙占有。

②以尼罗河为中心的农业体系决定了整个古埃及的命运。

社会生活:

汉谟拉比在扩张过程中,将大量土地变成王室地产。但王室无力亲自经营大片土地,因此将土地分成份地交给不同阶级的人耕种……既有大商人、手工业者和国家公职人员,也有士兵……法典的许多条文涉及土地的转让、继承、出卖和租赁。

尼罗河从南向北流经埃及,为埃及带来了充足的水源。尼罗河每年的定期泛滥,带来了大量上游的泥沙。这些泥沙来自非洲的热带草原,富含庄稼生长所需要的各种养料,等于每年给尼罗河下游两岸的土地普遍施了一次肥……公元前5世纪访问过埃及的希罗多德宣称,埃及是尼罗河的赠礼。

2、古代中国

食物生产:北粟南稻

社会生活:

①商周时期:土地掌握在奴隶主贵族手中,人民集体耕作。

②春秋战国:铁农具出现,以家庭为基本单位进行生产。

③秦朝时期:国家推行重农抑商政策;重视水利工程的修建。

④秦汉到隋唐:精耕细作农业体系形成

拓展一:精耕细作(生产工具—耕作技术—灌溉工具及水利)

通过投入劳动和肥料、改进生产工具、提高耕作技术、修建水利工程、改进耕作制度等方式提高单位面积产量。

拓展二:土地制度及生产方式

土地国有——土地私有

集体耕作——小农经济

①家庭为单位,男耕女织,自给自足

②具有封闭性、落后性、脆弱性,是国家赋税的主要承担者

拓展三:重农抑商政策

重农抑商政策与封建制度相始终绝不是偶然的,而是封建自然经济的必然产物。一个国家或政权实行什么样的经济政策,归根到底是由其经济基础所决定的。中国封建社会的经济基础是自给自足的自然经济,因此历代统治者都把发展农业当作“立国之本”,而把工商业当成“末业”来加以抑制。

3、古代希腊罗马

食物生产:主要粮食作物大麦小麦。在土地肥沃地区实行谷物和蔬菜轮作,在

土地较差的地区种植葡萄和橄榄,并加工成葡萄酒和橄榄油。

社会生活:

古希腊

古罗马

只有城邦公民才能拥有土地,使用奴隶劳动非常普遍。

长时期内实行土地国有,以家庭为单位进行生产;随着征服扩张,贵族或富人获得了越来越多的土地,小农逐浙破产。

在古代希腊,由于城邦制度的发展,对本族同胞奴役制度的废止,奴役外族的奴隶制广泛发展起来奴隶的劳动,使一部分希腊人能够脱离直接的生产劳动,专心从事精神产品的创造。

在古罗马的王政时期,土地公有制十分盛行,甚至大部分国土都属于公有……在步入共和国时期前后,公有制土地虽依然存在,但所占比例已经大大缩减,取而代之的是土地私有制的主导

4、古代美洲

食物生产:粮食作物是玉米、甘薯、马铃薯。驯化了骆马、羊驼和火鸡。

社会生活:土地除了贵族私有还有村社的公有土地,每个家庭可获得一片份地并

终生使用。两年不耕种村社收回。

探究:世界不同地区以农业为基础的统一和多样文明

农业是人类文明的摇篮,人类文明具有统一性

世界各地农业各具特色,人类文明呈现多样性

探究:中国和西欧农业生产差异

①耕作技术的差异

中国是复种连作制为主的种植农业。

西欧是轮作制为主的农牧混合农业,休耕和收获后一般用作牧场。

②农业与畜牧的占比差异

中国是先农后牧,农桑结合。

西方是农牧并重,农牧并举。

三、生产关系的变化

农业产生,私有制和阶级出现,国家应运而生

原始社会后期,生产力有了新的发展,原先需要有许多人以集体为单位共同进行的生产活动,逐渐被以家庭为单位的小单位,少数人的个体劳动所代替.在个体劳动日益盛行后,原来归氏族公社所有的生产资料,现在也就相应地逐渐转归个体家庭所有.土地开始成为私有财产,标志着私有制已经在社会上确立起来了.私有制的产生,使氏族首领占有大量的生产资料,迫切需要有人来为他们劳动,这就使人剥削人成为客观的必然。在这种条件下,战俘不再被杀死,而被迫为氏族首领劳动,成为最初的奴隶,氏族首领则成为最初的奴隶主。同时,随着奴隶劳动日益普遍,整个社会逐渐形成两大对立的阶级,一个是奴隶主阶级,一个是奴隶阶级。奴隶主阶级的残酷剥削和压迫,必然激起奴隶阶级的反抗斗争,他们之间的矛盾是不可调和的。奴隶主阶级为了维护他们的利益,就建立了军队等暴力机构,作为统治奴隶阶级的工具,这样,原来为整个社会公共利益服务的氏族机构逐渐瓦解了,代替它的是奴隶主阶级统治的工具——奴隶制国家出现了。

同课章节目录

- 第一单元 食物生产与社会生活

- 第1课 从食物采集到食物生产

- 第2课 新航路开辟后的食物物种交流

- 第3课 现代食物的生产、储备与食品安全

- 第二单元 生产工具与劳作方式

- 第4课 古代的生产工具与劳作

- 第5课 工业革命与工厂制度

- 第6课 现代科技进步与人类社会发展

- 第三单元 商业贸易与日常生活

- 第7课 古代的商业贸易

- 第8课 世界市场与商业贸易

- 第9课 20世纪以来人类的经济与生活

- 第四单元 村落、城镇与居住环境

- 第10课 古代的村落、集镇和城市

- 第11课 近代以来的城市化进程

- 第五单元 交通与社会变迁

- 第12课 水陆交通的变迁

- 第13课 现代交通运输的新变化

- 第六单元 医疗与公共卫生

- 第14课 历史上的疫病与医学成就

- 第15课 现代医疗卫生体系与社会生活

- 活动课 技术进步与社会生活的变化