高中语文统编版选择性必修上册第一单元3 .1《别了,“不列颠尼亚”》课件(22页)

文档属性

| 名称 | 高中语文统编版选择性必修上册第一单元3 .1《别了,“不列颠尼亚”》课件(22页) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 633.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-11-05 22:02:15 | ||

图片预览

文档简介

(共22张PPT)

别了,“不列颠尼亚”

1842年,丧权辱国的《南京条约》的签订使香港离开了祖国母亲的怀抱,变成了英国的殖民地。新中国成立后,邓小平同志与时任英国首相的撒切尔夫人进行了多次交涉,明确地表达了中国政府将收回香港主权的意愿,同时,这也是国家主权神圣不可侵犯的体现。最终在1984年的《中英联合声明》中达成协议,英国于1997年7月1日将香港主权归还中国。1997年7月1日,中国对香港恢复行使主权,离开祖国一个半世纪的香港终于回到了祖国母亲的怀抱。这是中华民族的一大盛事,也是世界历史上的一件大事。《别了,“不列颠尼亚”》就是在这样的一种背景下创作出来的。

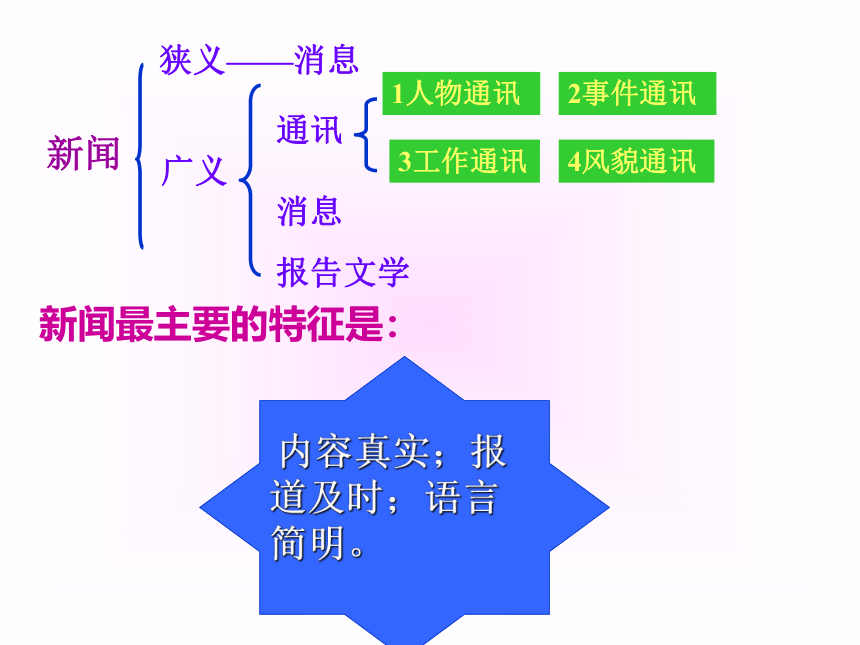

新闻

狭义——消息

通讯

1人物通讯

2事件通讯

3工作通讯

4风貌通讯

新闻最主要的特征是:

内容真实;报道及时;语言简明。

广义

消息

报告文学

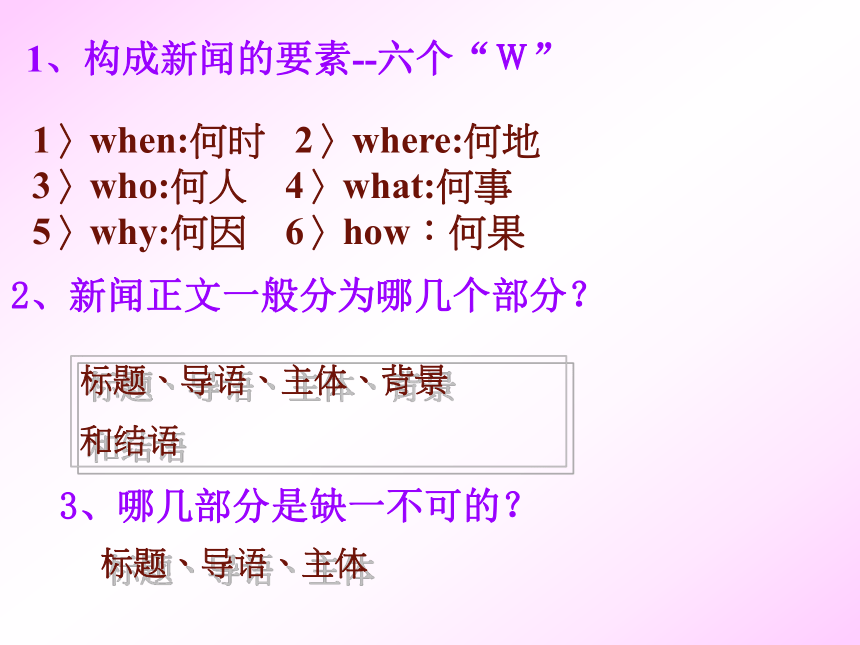

2、新闻正文一般分为哪几个部分?

标题、导语、主体、背景

和结语

3、哪几部分是缺一不可的?

标题、导语、主体

1、构成新闻的要素--六个“W”

1〉when:何时 2〉where:何地

3〉who:何人 4〉what:何事

5〉why:何因 6〉how:何果

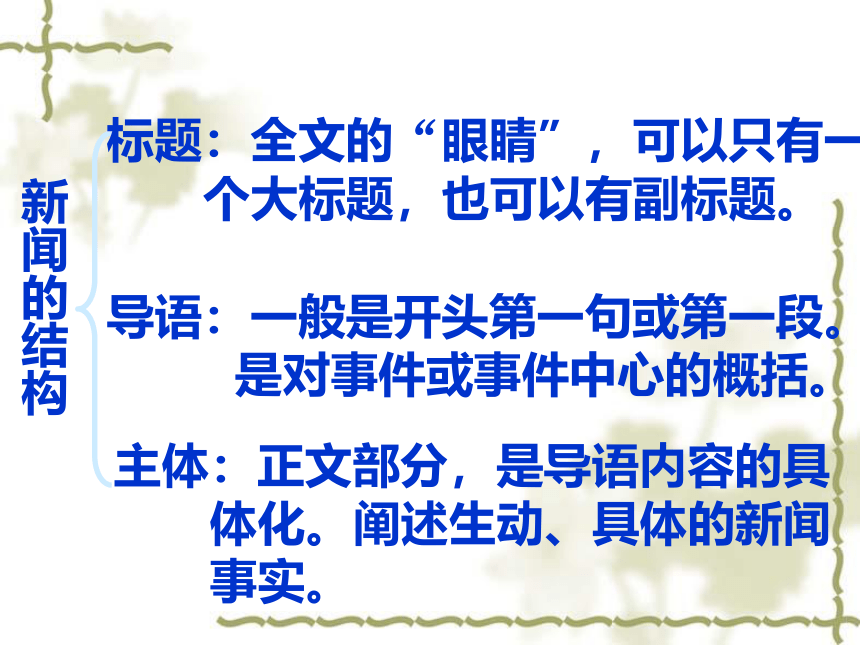

标题:全文的“眼睛”,可以只有一

个大标题,也可以有副标题。

导语:一般是开头第一句或第一段。

是对事件或事件中心的概括。

主体:正文部分,是导语内容的具

体化。阐述生动、具体的新闻

事实。

新闻的结构

本文是一篇特写,特写也称新闻速写、新闻素描,要求用类似于电影的“特写镜头”的手法反映事实,是作者深入新闻事件现场,或某些重要和精彩的场面,生动、形象地将所报道的事实再现在读者面前。

毛泽东主席在1949年美国驻华大使司徒雷登回国、美国政府的白皮书发表之时,曾写过一篇文章,题目是《别了,司徒雷登》,司徒雷登的离去标志着美国对华政策的失败。本文的题目活用了此文的题目。从字面上看,参加完交接仪式的查尔斯王子和第28任港督彭定康乘坐英国皇家游轮“不列颠尼亚”号离开香港,消失在茫茫的南海夜幕中,这是现实的场景。更深层的意思是,“不列颠尼亚”号的离去,象征着英国殖民统治在香港的终结,中华民族的一段耻辱终告洗刷。实境是永别,虚境是回归和雪耻。标题寓虚境于实境,独具匠心又不留痕迹。

标题

本篇新闻的标题“别了,‘不列颠尼亚’”有什么深刻的含义

香港 维多利亚港

本文正文由的那几个部分组成:

1、导语

(第1段)

2、主体

(第2—10段)

3、结语

(第11段)

概述英国撤离香港的最后一刻是英国米字旗最后一次降落,接载英国王子和离任港督的游轮离开香港。

导语(第1段)

本文的主体部分选取了1997年香港回归,英国撤退时的几个重要场景。请快速浏览课文,找出几个场景(从时间入手)

主体(第2--10段)

第一个场景(第2-4自然段)

下午四点30分,末任港督彭定康降下港督旗帜,

告别港督府。

第二个场景(第5-7自然段)

晚6时15分在添马舰军营东面广场举行象征英国统治结束的告别仪式,降下英国国旗。

第三场景:七月一日子夜时分,中英香港交接仪式,米字旗香港最后一次降落,五星红旗升起。(8——9段)

第四场景:7月1日零点40分,查尔斯王子和彭定康登上“不列颠尼亚”号离开香港。 (第十自然段)

本文通过描述中英香港交接仪式的四个场景,出色地记录了象征英国殖民统治的“不列颠尼亚”号撤离香港的最后历史时刻,充分表现了香港回归这一深刻的历史主题。

这篇特写在报道新闻事实时,还适当的运用一些背景材料。请找出来(在哪些段落里),体会它们在文章中的作用。

如:第4、7、11自然段。

背景中有历史事件回顾,港督府的修建,英国统治香港的天数,英国米字旗和港督旗的升降等,都有准确的记载,虽然只写了一天中发生的事件,在介绍了每一种仪式之后,作者总要适时引出一些背景材料,使得每一个仪式都显示出历史的跨度,容量非常大,使人在丰富的知识中感受到深厚的历史内涵,增强了文章的历史厚重感。

背景

新闻事实是一般事实中具有特殊素质的一种事实,即指那些具有新闻价值的事实。只有那些新近发生的,能够引起普遍兴趣的新鲜的事实,才能够成为新闻事实。

新闻背景是指新闻事实发生发展的历史条件和环境条件。历史条件指事实自身的历史状况,环境条件指事实与周围事物的联系。介绍背景, 能对新闻事实起到说明、补充、衬托作用,又称为“新闻背后的新闻”。并且有利于了解新闻发生发展的来龙去脉,加深对新闻的认识和理解,深化新闻的主题,并有丰富内容、增加知识性和趣味性的作用。

知识链接

我们该如何理解结语中“大英帝国从海上来,又从海上去”这句话的深刻含义?

①短短的十三个字,运用对比手法,包含了深刻的意蕴。(手法)

②现实场景。1841年,大英帝国横跨印度洋而来;1997年,“不列颠尼亚”号黯然从海上离开。(表面含义)

③历史轮回。“从海上来”标志英国对香港的殖民统治开始;“从海上去”标志着香港脱离英国统治,回归祖国。(深层含义)

作者没有任何修饰性语言,然而,就在这不动声色的描写中胜利的自豪之情,一雪前耻的畅快淋漓之感,溢于言表。

结语(第11段)

文章在报道香港回归这样宏大的场景时,从细节入手,在细节中蕴含着深刻的意味,在貌似平淡的笔调中洋溢着浓烈的感情,大家能否从文中找出这些意味深长的细节?

(1)4时30分,面色凝重的彭定康注视着港督旗帜在《落日余音》的号角声中降下旗杆。

分析:这是对末任港督彭定康面部表情的特写,生动地写出了彭定康离开港督府前黯然神伤的神态。通过这一神态,我们能揣摩出彭定康当时复杂的心情,但是不论他如何“面色凝重”,历史的脚步不会为任何人停止,香港终将回归祖国。

2、停泊在港湾中的皇家游轮“不列颠尼亚”号和邻近大厦上悬挂的巨幅紫荆图案,恰好构成这个“日落仪式”的背景。

分析:英国曾经占领了非常广大的殖民地,被称为“日不落帝国”,喻指在它的领土上,永沅都有阳光照耀。香港作为英国在东方的最后一块殖民,于1997年脱离英国的统治,回归祖国,作为香港特区区旗图案的紫荆花图案将在香港上空冉冉升起,“日不落帝国”的殖民主义的太阳在香港永远地落下了。所以把英国告别的仪式称为“日落仪式”。

这两处细节描写都与“日落”联系在一起,为什么说英国的告别仪式是“日落仪式”

这篇别具特色的报道体现出较高的政策把握水平和驾驭文字的能力。在有关香港回归的报道中,可以说英方撤离报道 的难度最大。既不能只写中方,又要完整反映英方撤离的情况;既不能对英方讽刺挖苦,又要突出殖民统治结束的象征意义。 你从文中哪些语句可以体会作者的苦心

小

结

解析:如课文中“最后一次”的多次出现,强调英国对香港长达150多年的统治终于结束了,中华民族百年来的耻辱被洗雪,中国人民终于可以在自己的国土上行使主权,扬眉吐气了。

“皇家游轮‘不列颠尼亚’号和邻近大厦上悬挂的巨幅紫荆花图案,恰好构成这个‘日落仪式’的背景。”这个句子含蓄地表达了英国对香港的一百五十多年来的殖民统治的结束和香港自治的新的历史阶段的开始。

全文最后一句语言庄重而含蓄,有深刻含义。“海上来”指当年不可一世的英国远征军强占了中国的领土,开始殖民统治。“从海上去”指英国殖民统治的结束。

拓

展

延

伸

中国政府为什么能成功地恢复对香港行使主权

中国收回香港的因素主要有以下四个方面:

1.香港自古是中国的领土,中国收回香港完全符合《国际法》,是正义之举,得到国际社会的支持和承认。

2.20世纪70年代中国同西方国家关系的突破性进展,与英国关系的改善,为中英和平谈判解决香港问题创造了条件。

3.“一国两制”伟大战略构想,为解决香港问题找到了一条切实可行的途径,为和平方式收回香港提供了制度、法律和政策保证。

4.我国综合国力的大大增强,是我们能够以和平方式收回香港的首要前提和根本保证。

别了,“不列颠尼亚”

1842年,丧权辱国的《南京条约》的签订使香港离开了祖国母亲的怀抱,变成了英国的殖民地。新中国成立后,邓小平同志与时任英国首相的撒切尔夫人进行了多次交涉,明确地表达了中国政府将收回香港主权的意愿,同时,这也是国家主权神圣不可侵犯的体现。最终在1984年的《中英联合声明》中达成协议,英国于1997年7月1日将香港主权归还中国。1997年7月1日,中国对香港恢复行使主权,离开祖国一个半世纪的香港终于回到了祖国母亲的怀抱。这是中华民族的一大盛事,也是世界历史上的一件大事。《别了,“不列颠尼亚”》就是在这样的一种背景下创作出来的。

新闻

狭义——消息

通讯

1人物通讯

2事件通讯

3工作通讯

4风貌通讯

新闻最主要的特征是:

内容真实;报道及时;语言简明。

广义

消息

报告文学

2、新闻正文一般分为哪几个部分?

标题、导语、主体、背景

和结语

3、哪几部分是缺一不可的?

标题、导语、主体

1、构成新闻的要素--六个“W”

1〉when:何时 2〉where:何地

3〉who:何人 4〉what:何事

5〉why:何因 6〉how:何果

标题:全文的“眼睛”,可以只有一

个大标题,也可以有副标题。

导语:一般是开头第一句或第一段。

是对事件或事件中心的概括。

主体:正文部分,是导语内容的具

体化。阐述生动、具体的新闻

事实。

新闻的结构

本文是一篇特写,特写也称新闻速写、新闻素描,要求用类似于电影的“特写镜头”的手法反映事实,是作者深入新闻事件现场,或某些重要和精彩的场面,生动、形象地将所报道的事实再现在读者面前。

毛泽东主席在1949年美国驻华大使司徒雷登回国、美国政府的白皮书发表之时,曾写过一篇文章,题目是《别了,司徒雷登》,司徒雷登的离去标志着美国对华政策的失败。本文的题目活用了此文的题目。从字面上看,参加完交接仪式的查尔斯王子和第28任港督彭定康乘坐英国皇家游轮“不列颠尼亚”号离开香港,消失在茫茫的南海夜幕中,这是现实的场景。更深层的意思是,“不列颠尼亚”号的离去,象征着英国殖民统治在香港的终结,中华民族的一段耻辱终告洗刷。实境是永别,虚境是回归和雪耻。标题寓虚境于实境,独具匠心又不留痕迹。

标题

本篇新闻的标题“别了,‘不列颠尼亚’”有什么深刻的含义

香港 维多利亚港

本文正文由的那几个部分组成:

1、导语

(第1段)

2、主体

(第2—10段)

3、结语

(第11段)

概述英国撤离香港的最后一刻是英国米字旗最后一次降落,接载英国王子和离任港督的游轮离开香港。

导语(第1段)

本文的主体部分选取了1997年香港回归,英国撤退时的几个重要场景。请快速浏览课文,找出几个场景(从时间入手)

主体(第2--10段)

第一个场景(第2-4自然段)

下午四点30分,末任港督彭定康降下港督旗帜,

告别港督府。

第二个场景(第5-7自然段)

晚6时15分在添马舰军营东面广场举行象征英国统治结束的告别仪式,降下英国国旗。

第三场景:七月一日子夜时分,中英香港交接仪式,米字旗香港最后一次降落,五星红旗升起。(8——9段)

第四场景:7月1日零点40分,查尔斯王子和彭定康登上“不列颠尼亚”号离开香港。 (第十自然段)

本文通过描述中英香港交接仪式的四个场景,出色地记录了象征英国殖民统治的“不列颠尼亚”号撤离香港的最后历史时刻,充分表现了香港回归这一深刻的历史主题。

这篇特写在报道新闻事实时,还适当的运用一些背景材料。请找出来(在哪些段落里),体会它们在文章中的作用。

如:第4、7、11自然段。

背景中有历史事件回顾,港督府的修建,英国统治香港的天数,英国米字旗和港督旗的升降等,都有准确的记载,虽然只写了一天中发生的事件,在介绍了每一种仪式之后,作者总要适时引出一些背景材料,使得每一个仪式都显示出历史的跨度,容量非常大,使人在丰富的知识中感受到深厚的历史内涵,增强了文章的历史厚重感。

背景

新闻事实是一般事实中具有特殊素质的一种事实,即指那些具有新闻价值的事实。只有那些新近发生的,能够引起普遍兴趣的新鲜的事实,才能够成为新闻事实。

新闻背景是指新闻事实发生发展的历史条件和环境条件。历史条件指事实自身的历史状况,环境条件指事实与周围事物的联系。介绍背景, 能对新闻事实起到说明、补充、衬托作用,又称为“新闻背后的新闻”。并且有利于了解新闻发生发展的来龙去脉,加深对新闻的认识和理解,深化新闻的主题,并有丰富内容、增加知识性和趣味性的作用。

知识链接

我们该如何理解结语中“大英帝国从海上来,又从海上去”这句话的深刻含义?

①短短的十三个字,运用对比手法,包含了深刻的意蕴。(手法)

②现实场景。1841年,大英帝国横跨印度洋而来;1997年,“不列颠尼亚”号黯然从海上离开。(表面含义)

③历史轮回。“从海上来”标志英国对香港的殖民统治开始;“从海上去”标志着香港脱离英国统治,回归祖国。(深层含义)

作者没有任何修饰性语言,然而,就在这不动声色的描写中胜利的自豪之情,一雪前耻的畅快淋漓之感,溢于言表。

结语(第11段)

文章在报道香港回归这样宏大的场景时,从细节入手,在细节中蕴含着深刻的意味,在貌似平淡的笔调中洋溢着浓烈的感情,大家能否从文中找出这些意味深长的细节?

(1)4时30分,面色凝重的彭定康注视着港督旗帜在《落日余音》的号角声中降下旗杆。

分析:这是对末任港督彭定康面部表情的特写,生动地写出了彭定康离开港督府前黯然神伤的神态。通过这一神态,我们能揣摩出彭定康当时复杂的心情,但是不论他如何“面色凝重”,历史的脚步不会为任何人停止,香港终将回归祖国。

2、停泊在港湾中的皇家游轮“不列颠尼亚”号和邻近大厦上悬挂的巨幅紫荆图案,恰好构成这个“日落仪式”的背景。

分析:英国曾经占领了非常广大的殖民地,被称为“日不落帝国”,喻指在它的领土上,永沅都有阳光照耀。香港作为英国在东方的最后一块殖民,于1997年脱离英国的统治,回归祖国,作为香港特区区旗图案的紫荆花图案将在香港上空冉冉升起,“日不落帝国”的殖民主义的太阳在香港永远地落下了。所以把英国告别的仪式称为“日落仪式”。

这两处细节描写都与“日落”联系在一起,为什么说英国的告别仪式是“日落仪式”

这篇别具特色的报道体现出较高的政策把握水平和驾驭文字的能力。在有关香港回归的报道中,可以说英方撤离报道 的难度最大。既不能只写中方,又要完整反映英方撤离的情况;既不能对英方讽刺挖苦,又要突出殖民统治结束的象征意义。 你从文中哪些语句可以体会作者的苦心

小

结

解析:如课文中“最后一次”的多次出现,强调英国对香港长达150多年的统治终于结束了,中华民族百年来的耻辱被洗雪,中国人民终于可以在自己的国土上行使主权,扬眉吐气了。

“皇家游轮‘不列颠尼亚’号和邻近大厦上悬挂的巨幅紫荆花图案,恰好构成这个‘日落仪式’的背景。”这个句子含蓄地表达了英国对香港的一百五十多年来的殖民统治的结束和香港自治的新的历史阶段的开始。

全文最后一句语言庄重而含蓄,有深刻含义。“海上来”指当年不可一世的英国远征军强占了中国的领土,开始殖民统治。“从海上去”指英国殖民统治的结束。

拓

展

延

伸

中国政府为什么能成功地恢复对香港行使主权

中国收回香港的因素主要有以下四个方面:

1.香港自古是中国的领土,中国收回香港完全符合《国际法》,是正义之举,得到国际社会的支持和承认。

2.20世纪70年代中国同西方国家关系的突破性进展,与英国关系的改善,为中英和平谈判解决香港问题创造了条件。

3.“一国两制”伟大战略构想,为解决香港问题找到了一条切实可行的途径,为和平方式收回香港提供了制度、法律和政策保证。

4.我国综合国力的大大增强,是我们能够以和平方式收回香港的首要前提和根本保证。