西藏自治区昌都一高2021-2022学年高二上学期期中考试语文试卷(Word版含答案)

文档属性

| 名称 | 西藏自治区昌都一高2021-2022学年高二上学期期中考试语文试卷(Word版含答案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 250.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-11-05 22:04:53 | ||

图片预览

文档简介

昌都市第一高级中学2021-2022学年第一学期期中考试高二

语文试题

考试时间:150分钟;命题人:卓嘎央宗

注意事项:

1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息

2.请将答案正确填写在答题卡上

第I卷(69分)

一、现代文阅读(30分)

(一)论述类文本阅读(本题共3小题,9分)

阅读下面的文字,完成1-3题。

①每个时代都需要英雄榜样的精神力量。今日之中国让我们踌躇满志,伟大的时代需要对英雄的书写,更需要塑造符合时代特征和历史潮流的英雄人物。塑造英雄形象,弘扬英雄精神,能唤醒民众更为广泛的集体记忆、催生出更为博大的正能量。

②英雄是一个民族的精神图腾,是一个国家内生力量的精神内核。一部英雄史就是一个民族的奋斗史、创业史和心灵史。黑格尔称英雄是“民族精神标本的博物馆”。不同历史时期的英雄群像,既呼应着时代的召唤,又彰显着民众的精神诉求。任何时代,都要以英雄叙事来占领思想高地和精神高地。

③对于英雄主义的阐释和书写,几乎贯穿于20世纪不同历史时期的文本创作。“五四”时期的先贤们,“呐喊”出反对封建礼教、提倡人性解放的时代最强音,倡导人人觉醒,为国家独立和民族解放而英勇奋战的英雄主义精神。延安文学时期,涌现出大量的“劳动英雄”赞歌。此时的英雄书写顺应了时代要求,也解决了前期抗战文艺中存在的“英雄”的“个人主义”倾向问题。

④新中国成立之时,社会主义建设事业任务繁重,需要在全社会张扬起信念坚定、大公无私、勇于奉献的精神境界,实现精神的激励和思想的动员。作家们准确捕捉到了民众心理和时代气息,塑造了一批拥有个人奋斗精神的“新人”形象,如《创业史》中带领贫苦人民奔向共同富裕的梁生宝、《红旗谱》中坚贞不屈的朱老忠等。新时期以来,在改革大潮和时代主题的引领,一批新英雄形象纷至沓来,如《乔厂长上任记》中的改革英雄乔光朴、《新星》中的改革先锋李向南等。

⑤20世纪80年代中期以来,文学创作开始呈现出彰显个体化的倾向,琐碎、平庸的烦恼人生成为作家关注的焦点,沉迷在光怪陆离的个人“碎片化”记忆中不能自拔;与之相对的是,英雄叙事随之日渐式微,让文学的地位和价值遭受质疑。重新激活沉淀在中华民族精神谱系中崇尚英雄的文化基因,重新定义时代英雄的新品格、新风范就显得尤为重要。

⑥新时期的作家把关注的目光投射到英雄人物的另一面,试图塑造“英雄是人”和“人的英雄”等全新的英雄主义形象,而英雄主义本身诸如对党忠诚、热爱祖国、乐于奉献、品德高贵等精神内核并没有发生改变。这样的一种创作思路调整和具体尝试,结果是涌现出一批张扬英雄主义的代表性作品,诸如柳建伟的《突出重围》、都梁的《亮剑》等。这些作品广受读者的欢迎特别是一些被改编成影视作品,可谓是家喻户晓。这体现着英雄主义自身美学品格的强大感召力,也表明国人对真正的英雄书写保持着饱满的热情。

⑦新时代的英雄书写,基调应该是昂扬的、向上的,也应该是深沉的、审美的。文学作品中的英雄形象,理当有现实生活的根基,从人民群众中间走来,同时在做人做事上又给读者以心灵的震撼和精神的指引,彰显出灵魂的高贵和精神的力量。

⑧时代召唤对英雄的深度书写,这还要求作家自身要具备英雄主义情结,着力涵养自己的英雄气概。在这个基础上,作家再以恢宏广博的气度、高尚的家国情怀、精妙的艺求手法,重构“红色经典”的宏大叙事,重塑大众心目中的英雄图谱,让英雄的形象变得更加饱满、更加亲近、更加有力。

(摘编自李军辉《时代召唤对英雄的深度书写》)

1.下列关于原文内容的理解和分析,不正确的一项是( )(3分)

A.不同的历史时期有不同的英雄群像,任何时期的英雄群像都彰显了民众的精神诉求。

B.为国家独立和民族解放而英勇奋战是“五四”时期的英雄主义精神的集中体现。

C作家在塑造梁生宝这一形象时,着重体现了其个人奋斗精神,而忽略了时代影响。

D.新时期所塑造的英雄形象虽然身份各异,但其精神内核一脉相承,并没有发生改变。

2.下列对原文论证的相关分析,不正确的一项是( )(3分)

A.文章开头亮出观点,然后按时间顺序用“五四”时期至新时期的事例来进行佐证。

B.文章第二段进一步阐释了需要塑造符合时代特征和历史潮流的英雄人物的必要性。

C.文章列举《突出重围》作品的成功事例,肯定了“英雄是人”和“人的英雄”书写观。

D.文章末段从时代发展的角度论述作家如何才能够真正做到实现对英雄的深度书写。

3.根据原文内容,下列说法正确的一项是( )(3分)

A.透过乔光朴、李向南这些英雄形象,我们可以看到当时的社会急需信念坚定、大公无私、勇于奉献的精神。

B.20世纪80年代中期以来,英雄叙事日渐式微,这使得作家们开始把关注的焦点放在琐碎、平庸的烦恼人生。

C如果没有被改编成影视作品,柳建伟的《突出重围》、都梁的《亮剑》这些张扬英雄主义的作品难以被人知晓。

D.文学作品中的英雄应坚持以现实生活为根基,来自人民群众中间,并能够带给读者以心灵的震撼和精神的指引。

(二)实用类文本阅读(本题共 3 小题,9 分)

阅读下面的文字,完成 4-6 题。

材料一:

掌握一定的生态保护知识是公民进行生态保护实践的基础和前提,更是公民生态文明意识培育的先导。但是,目前我国公民的环境知识、环境保护等相关知识却普遍缺乏,整体水平较低。我国公民生态文明意识总体呈现一强一弱状态:浅层环境意识很强,深层环境意识很弱,这是典型的本能式的自我保护型的环境意识。2014年2月20日环保部发布的我国首份《全国生态文明意识调查研究报告》显示,公民在雾霾与生物多样性以及环境保护方面的了解程度高于80%,在这当中,雾霾是99.8%,然而对于PM2.5、世界环境日以及环境问题举报电话等的知晓度却低于50%,除此之外,受访者中,在14项有关生态文明知识方面的平均知晓数量是9.7项,而全部了解的仅是1.8%。公民对众多的生态环境问题关注度低、对于生态环境问题知识掌握不够全面,常常就会有意或者无意地做些破坏和污染生态环境的事情,从而影响到生态文明建设的步伐。

(摘编自赵瑞华、厉雅娇《当代中国公民生态文明意识现状及对策》)

材料二:

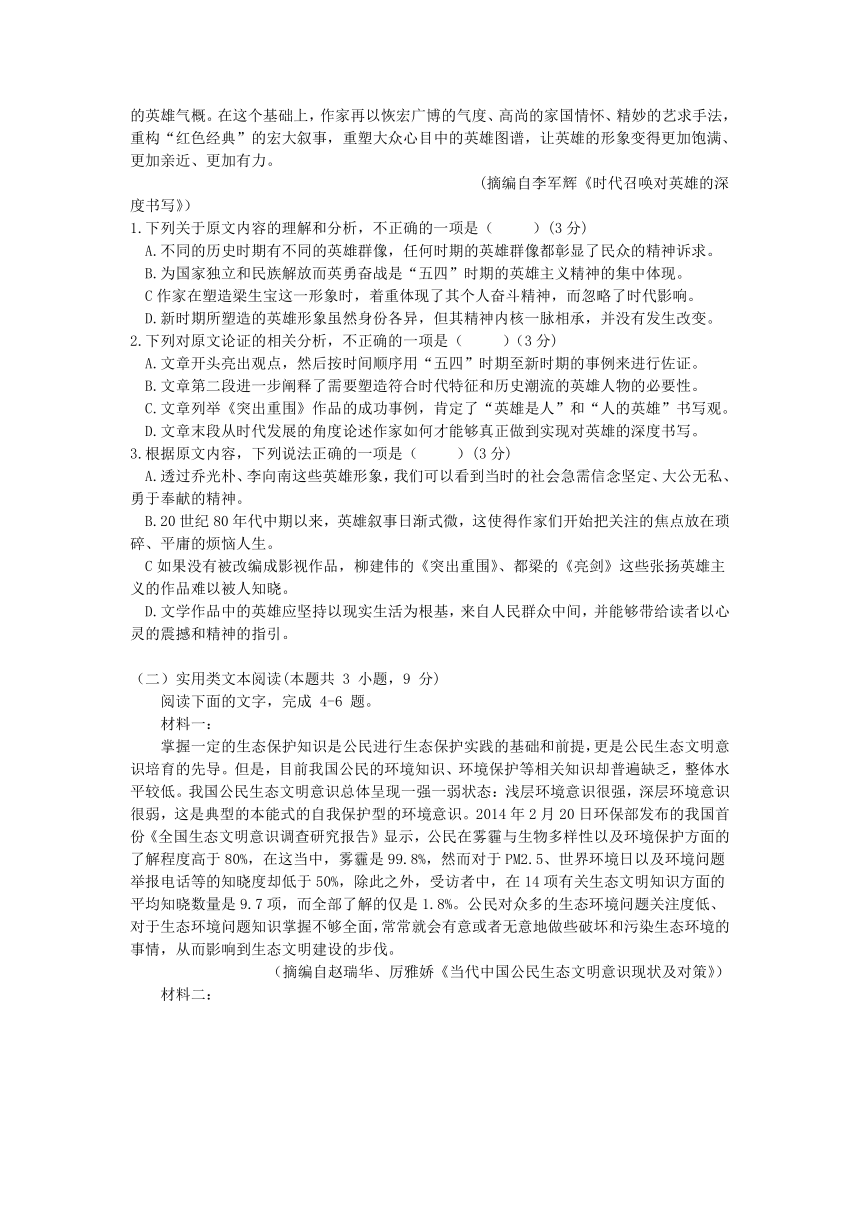

(摘编自《全国生态文明意识调查研究报告》)

材料三:

开展生态文明教育,教师是关键,课程是基础,学生是主体。当前,从事生态文明教育的师资力量严重不足。因成长环境和经历所限,现有教师队伍不论知识结构还是思维方式都存在一定缺陷,不得不学、研、教同时进行,任务重、压力大。同时,由于生态文明教学工作起步不久,难免存在课程良莠不齐、教材辗转抄编、思想彼此扦格、知识相互矛盾等问题。这就急需组织精干队伍,开设优质课程,编写优秀教材。实践表明,开展校际合作、成立教学联盟、整合优质资源和打造共享平台,都是可行的办法。而对于学生这个主体,我们应从国情世情、科技知识、生命价值、自然情感、经济模式以及消费观念、行为方式等多方面系统展开教育,使其知晓今昔变化、了解中外差异、理性认识环境、自觉担当责任;着力培育学生知行合一的精神,让学生从日常生活开始、从身边小事做起,积极参与“美丽校园”建设并发挥其“绿岛效应”;支持学生开展生态文明专题调研和社会服务实践,培育“知中国,服务中国”的家国情怀和主人翁意识。总之,要将尊重自然、顺应自然、保护自然的生态文明理念贯彻到学生培养的方方面面,涵养其精神、培养其素质、引导其行动,使之成长为具有生态文明精神品格和实践能力的一代新人。

(摘编自王利华《生态文明建设离不开生态文明教育》)

材料四:

社会生态教育也是国民生态意识塑造的必要组成部分。社会生态教育是面向社会大众的生态教育实践,是以社会各个阶层的成年人为教育对象,以提升他们的生态素养为目的的教育。对于每一个社会个体而言,接受教育应该是一个持续的、渐进的过程。因为随着年龄的增长,人对层出不穷的社会问题的认知是不同的。生态问题具有伴随经济社会发展而逐渐变化的特点,人必须从新的生态知识中汲取可持续发展的生存理念。面向成年人的生态教育应注重生态理念的践行,应促使成年人自觉地掌握新的生态知识,提升保护生态环境的主观能动性。通过社会生态教育,可以进一步提高国民对生态环境和生态问题的认识,担负起保护生态环境的责任。

(摘编自王丹《生态文化与国民生态意识塑造研究》)

4. 下列对材料二相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )(3分)

A. 据图1可知,公众通过互联网和手机短信渠道获取生态文明信息的比例从2007年到2013年上升了43个百分点。

B. 据图1可知,电视/广播、报纸/杂志/图书等传统获取信息渠道占比仍然较大,但是整体增长势头较为缓慢,个别渠道甚至出现负增长。

C. 据图2可知,在所有年龄段的受访者中,依靠电视/广播渠道获取生态文明信息的占比都是最高的。

D. 据图2可知,在受访者中,有三个年龄段的受访者通过互联网和手机短信渠道获取生态文明信息的占比超过50%。

5. 下列对材料相关内容的概括和分析,不正确的一项是( )(3分)

A. 雾霾与生物多样性以及环境保护方面等属于浅层次的生态知识,而PM2.5、世界环境日以及环境问题举报电话等属于深层次的生态知识。

B. 我国公民对生态环境问题不够重视,常常会有意或者无意地做些破坏和污染生态环境的事情,从而影响到生态文明建设的步伐。

C. 现有从事生态文明教育的教师队伍不论知识结构还是思维方式都存在一定缺陷,教材编纂也不够严谨。这些都是当下开展生态文明教育的痛点。

D. 面向成年人的生态教育应注重生态理念的践行,促使其自觉地掌握新的生态知识。这与针对学生的生态文明教育理念有一致性。

6. 根据上述材料,选出下列选项中就如何提高我国公民生态文明意识的建议,错误的一项是( )(3分)

A. 充分发挥各种媒体尤其是网络等新媒体的效应,传播生态知识。

B. 开展生态文明教育,尤其需要学校将相关知识层面的考核纳入到学校到日常考核项目当中。

C. 建立健全生态教育体系:建设一支数量足、素质高的师资队伍;开设优质课程,编写优秀教材。

D. 面向社会各个阶层、各个年龄段,持续性地培养公民生态意识。

(三)文学类文本阅读(本题共3小题,12分)

阅读下面的文字,完成7-9题。

水缸里的文学

①我始终认为,我的文学梦,最初是从一口水缸里萌芽的。

②我幼年时期自来水还没有普及,一条街道上的居民共用一个水龙头,因此家家户户都有一个储水的水缸,我们家的水缸雄踞在厨房一角,像一个冰凉的大肚子巨人,也像一个傲慢的家庭成员。记得去水站挑水的大多是我的两个姐姐,她们用两只白铁皮水桶接满水,歪着肩膀把水挑回家,哗哗地倒入缸中,我自然是袖手旁观,看见水缸里的水转眼之间涨起来,清水吞没了褐色的缸壁,我便有一种莫名的亢奋。现在回忆起来,亢奋是因为我有秘密,秘密的核心事关水缸深处的一只河蚌。

③请原谅我向大人们重复一遍这个过于天真的故事,故事说一个贫穷而善良的青年在河边捡到一只被人丢弃的河蚌,他怜惜地把它带回家,养在唯一的水缸里。蚌里住着人,是一个仙女!也许是报知遇之恩,仙女每天在青年外出劳作的时候从水缸里跳出来,变成一个能干的女子,给青年做好了饭菜放在桌上,然后回到水缸钻进蚌里去。而那贫穷的吃了上顿没下顿的青年,从此丰衣足食,在莫名其妙中摆脱了贫困。

④我现在还羞于分析,小时候听大人们说了那么多光怪陆离的童话故事,为什么独独对那个蚌壳里的仙女的故事那么钟情?如果不是天性中有好逸恶劳的基因,就可能有等待天上掉馅饼的庸众心理。我至今还在怀念打开水缸盖的那些瞬间,缸盖揭开的时候,一个虚妄而热烈的梦想也展开了:我盼望看见河蚌在缸底打开,那个仙女从蚌壳里钻出来,一开始像一颗珍珠那么大,在水缸里上升,变大,爬出来时已是一个正规仙女的模样了。然后是一个动人而实惠的细节,那仙女直奔我家的八仙桌,简单清扫一下,她开始往来于桌子和水缸之间,从水里搬出一盘盘美味佳肴,一盘鸡,一盘鸭,还有一大碗酱汁四溢香喷喷的红烧肉!(仙女的菜肴中没有鱼,因为我从小就不爱吃鱼。)

⑤很显然,凝视水缸是我最早的阅读方式,也是我至今最怀念的阅读方式。这样的阅读一方面充满诗意,另一方面充满空虚,而它们都要用时间去体会。我从来没有在我家的水缸里看见童话的再现,偶然地我母亲从市场上买回河蚌,准备烧豆腐,我却对河蚌的归宿另有想法,我总是觉得应该把河蚌放到水缸里试验一下,我试过一次,由于河蚌在水里散发的腥味影响水质,试验很快被发现,家里人把河蚌从缸底捞出来扔了,说,水缸里怎么养河蚌?你看看,辛辛苦苦挑来的水,不能喝了,你这孩子,聪明面孔笨肚肠。

⑥我童年时仅有的科学幻想都局限于各种飞行器,我渴望阅读,但是身边没有多少适合少年儿童的书,我想吃得好穿得光鲜,但我的家庭只能提供给我简陋贫困的物质生活。这样的先天不足是我童年生活的基本写照,今天反过来看,恰好也是一种特别的恩赐,因为一无所有,所以我们格外好奇。

⑦我一直相信,所有成人一本正经的艺术创作与童年生活的好奇心可能是互动的。对于普通的成年人来说,好奇心是广袤天空中可有可无的一片云彩,这云彩有时灿烂明亮,有时阴郁发黑,有时则碎若游丝,残存在成年人身上所有的好奇心都变得功利而深奥,有的直接发展为知识和技术。对人事纠缠的好奇心导致了历史哲学等等人文科学,对物的无限好奇导致了无数科学学科和科技发明。而所谓的作家,他们的好奇心都化为了有用或无用的文字,被淘汰,或者被挽留。

⑧一个奇迹般的职业是需要奇迹支撑的,我童年时期对奇迹的向往都维系在一只水缸上,时光流逝,带走了水缸,也带走了一部分奇迹。我从不喜欢过度美化童年的生活,也不愿意坐在回忆的大树上卖弄泛滥的情感,但我绝不忍心抛弃童年时代那水缸的记忆。这么多年来,我其实一直在写作生活中重复那个揭开水缸的动作,谁知道这是等待的动作还是追求的动作呢?从一只水缸看不见人生,却可以看见那只河蚌,从河蚌里看不见钻出蚌壳的仙女,却可以看见奇迹的光芒。

7. 下列对文中加粗词语的解说,不正确的一项是( )(3分)

A. 我们家的水缸雄踞在厨房一角 雄踞:颇有气势地蹲坐。

B. 一个虚妄而热烈的梦想也展开了 热烈:热闹,眼花缭乱。

C. 爬出来的时候已经是一个正规仙女的模样了 正规:与想象的标准吻合。

D. 卖弄泛滥的情感 泛滥:过度,不加节制。

8. 下列对文章内容的理解,不正确的一项是( )(3分)

A. 文章第②段把水缸比作“傲慢的家庭成员”,形象地写出了在孩子眼里水缸是家里一个了不起的重要角色。

B. 文章第⑤段中“聪明面孔笨肚肠”写出了大人对“我”行为的嗔怪,反映了成人对孩子纯真心理的不理解。

C. 第⑦段承接上文,从对童年生活和梦想的感悟转向对成人好奇心的议论,最后揭示了好奇心与文学创作的关系。

D. 作者很怀念过去一无所有的生活,因为简陋贫困的物质生活是一种特别的恩赐,只有这样的生活才能刺激想象。

9. 文章第④段对河蚌仙女梦想的描述与第③段的童话故事相比有什么不同?这样写有什么作用?(6分)

二、古代诗文阅读(39分)

(一)文言文阅读(本题共 4 小题,15分)

阅读下面的文言文,完成 10-13 题。

诫子书 诸葛亮

夫君子之行,静以修身,俭以养德。非淡泊无以明志,非宁静无以致远。夫学须静也,才须学也,非学无以广才,非志无以成学。淫慢则不能励精,险躁则不能治性。年与时驰,意与日去,遂成枯落,多不接世,悲守穷庐,将复何及!

10.下列对句中加点词的理解,不正确的一项是( )(3分)

A.无以明志 明:明白 B.无以致远 致:达到

C.无以广才 广:增长 D.不能治性 治:修养

11.为文中划线的语句断句,正确的一项是( )(3分)

A.夫君子/之行,静以/修身,俭以/养德。 B.夫君子/之行,静/以修身,俭/以养德。

C.夫/君子之行,静/以修身,俭/以养德。 D.夫/君子之行,静以/修身,俭以/养德。

12.下列对本文的分析有误的一项是( )(3分)

A.此文是一篇议论为主的文言文,主要论述修身治学,强调淡泊宁静的价值。

B.“非淡泊无以明志,非宁静无以致远”说明了“淡泊”“宁静”是实现人生理想的基本要求,强调它们是与人的志向相关的。

C.“学须静也”的“学”已经不只是一般的学习,而含有修养自己的人格和品德的意思,“静”也不只是单纯的宁静,而有淡泊名利的意味。

D.“俭”是此文的核心词语,“淡泊”“宁静 ”都是它的正面表现,“淫慢”“险躁”则是反面表现。

13.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(6分)

①非淡泊无以明志,非宁静无以致远。(3分)

②非学无以广才,非志无以成学。(3分)

(二)古代诗歌阅读(本题共3小题,9分)

阅读下面这首古诗,完成14-16题。

钱塘湖春行 白居易

孤山寺北贾亭西,水面初平云脚低。

几处早莺争暖树,谁家新燕啄春泥。

乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄。

最爱湖东行不足,绿杨阴里白沙堤。

14. 诗中加点词语的理解不正确的一项是( )(3分)

A.早莺:初春时早来的黄鹂。 B.乱花:纷繁的花。

C.没:没有,完结。 D.行不足:百游不厌。

15.对这首诗的赏析不正确的一项是( )(3分)

A.首联紧扣题目总写湖水。前一句点出钱塘湖的方位与四周之景,后一句侧面写湖水之色。

B.颔联写仰视所见禽鸟,显示出春天的勃勃生机。

C.颈联写俯察所见花草。因为是早春,所见尚不是姹紫嫣红开遍。

D.尾联略写诗人最爱的湖东沙堤。

16.下列对这首诗的赏析,不正确的一项是 ( )(3分)

A.作者白居易,字乐天,号香山居士,他是唐代著名的现实主义诗人。代表作有《卖炭翁》《琵琶行》《行路难》等。

B.全诗以“行”字为线索,从孤山寺起,至白沙堤终。

C.此诗描绘了诗人早春漫步西湖所见的明媚风光,是一首唱给春日良辰和西湖美景的赞歌。

D.这首诗语言平易浅近,清新自然,用白描手法把精心选择的镜头写入诗中,即景寓情。

(三)名篇名句默写(本题共5小题,每空1分,共15分)

17.补写下列名篇名句中的空缺部分。

(1)《论语》十二章中,孔子认为一旦克制自己,按照礼的要求去做了,天下的人就都赞许你有仁德的句子是:“____________________ ,_____________________ 。”

(2)《大学之道》当中,用“____________________”这一句来表达大学之道的最高境界。

(3)《将进酒》中诗人用“_________________ ,___________________ 。” 用比兴手法显示黄河的宏伟气魄和浩大声势,来反衬生命短暂渺小脆弱,引出后面对人生苦短的哀叹。

(4)《无衣》一诗中,描写君王要发兵了,要修理好矛戈,准备战斗的句子是:“________________ ,

___________________ 。”

(5)《春江花月夜》中,清明澄澈的天地宇宙,仿佛使人进入了一个纯净的世界,作者面对空中的那一轮明月,不由生出“___________________ ,____________________”的遐思。

(6)《将进酒》中,诗人直呼两位友人直管尽情饮酒忘却世间一切烦忧的诗句是:“___________ ,___________ ,___________ ,___________。”

(7)《江城子.乙卯正月二十日夜记梦》中“________________ ,________________”既写出了妻子独卧黄泉之下的孤苦冷清,又写出了诗人与妻子不能互诉凄凉的悲哀,格外沉痛。

第II卷(81分)

三、语言文字运用(21分)

(一)阅读下面的文字,完成18-20题。(本题共3小题,9分)

雅集是古代文人的派对形式之一,举办聚会的理由是各式各样的,规模亦可大可小。在雅集的活动里,主人与宾客除了享用精致美味的佳肴,也会有吟诗、鼓琴、对弈、观画、品茗等___________ 活动,更不用说宴会上即席挥毫、题咏等具纪念性质的_____________ 产出。宴集上文人之间相互激荡与较劲,因此雅集亦可说是文化力的孕育摇篮。天下第一行书《兰亭序》即蕴生自东晋癸酉年暮春三月的一场盛会,此次聚会________________ ,众人流觞赋诗,由王羲之作序,不仅成为典范,更成为后世追随仿效的雅集典范。所谓的雅集图不仅是聚会之后的图像记录方式,( )。举凡聚会场景、参与者、活动细节,乃至于得以具象化的经由画家的巧手布置陈列与筵席用器等,甚至加入新的表现元素。________________ 在不同时空的雅集图,也因为持续被创造与变化,而有了新的生命。

18.依次填入文中横线上的词语,全都恰当的一项是( )(3分)

A. 助兴 副产品 群贤毕至 流转

B.尽兴 副产品 群贤毕至 流转

C.助兴 衍生品 众星捧月 流传

D.尽兴 衍生品 众星捧月 流传

19.下列填入文中括号内的语句,衔接最恰当的一项是( )(3分)

A. 也是对前人盛会景况的追摹想象。

B.也是追摹想象的前人盛会景况。

C.恰恰是对前人盛会景况的追摹想象。

D.也是前人追摹想象的盛会景况。

20.文中划横线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是( )(3分)

A.经由画家的巧手,乃至于布置陈列与筵席用器等,得以具象化,甚至加入新的表现元素。

B.乃至于经由画家的巧手的布置陈列与筵席用器等,得以具象化,甚至加入新的表现元素。

C.乃至于布置陈列与筵席用器等,经由画家的巧手,甚至加入新的表现元素,得以具象化。

D.乃至于布置陈列与筵席用器等,经由画家的巧手,得以具象化,甚至加入新的表现元素。

(二)基础知识与应用。(本题共4小题,12分)

21.下列成语感彩一致的一项是( )(3分)

A.不耻下问 学而不厌 柳暗花明 纸上谈兵

B.不可一世 凶神恶煞 力挽狂澜 守株待兔

C.诲人不倦 熟能生巧 光明磊落 倾国倾城

D.讳疾忌医 骄兵必败 不劳而获 精益求精

22.下列选项中没有语病的一项是( )(3分)

A.对于腼腆细心的柴静来说,显然也看到了这一幕。

B.在新长征的路上,我们即使取得了一些成绩,但这仅仅是第一步。

C.只要有勤奋,肯吃苦,什么样的难题都难不倒你。

D.让孩子远离网吧,健康成长,这是许多家长的心愿。

23.对下面的长句主干分析正确的一项是( )(3分)

邮票的图案设计、边框的图案装饰、色彩的运用、文字和面值的安排,都凝结着美术工作者的辛勤劳动。

A.邮票凝结着辛勤劳动。

B.邮票的安排凝结着美术工作者的辛勤劳动。

C.图案、色彩、文字和面值凝结着辛勤劳动。

D.设计、装饰、运用、安排凝结着劳动。

24.下列各句中语言得体的一项是( )(3分)

A.由于路上堵车非常严重,我感到约定地点的时候,对方早已恭候多时了。

B.前几日我登门拜访,正巧您不在,令尊已经把您调离的事告诉我了。

C.杨老师年过七旬仍笔耕不辍,作为他的高足,我们感到既自豪又惭愧。

D.张老师说:“同学们,有不懂的地方,欢迎垂询。”

四、写作(60 分)

25. 阅读下面的材料,根据要求写一篇不少于700字的文章。

物各有性,水至淡,盐得味。水加水还是水,盐加盐还是盐。酸甜苦辣咸,五味调和,共存相生,百味纷呈。物如此,事犹是,人亦然。

要求:结合材料,自选角度,确定立意,自拟标题;切合身份,贴合背景;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息。

参考答案

1. C 【解析】“而忽略了时代影响”分析不当。根据文中第4段“作家们准确捕捉到了民众心理和时代气息”的信息可知,作家在塑造人物形象时注意到了时代影响。

2. D 【解析】“从时代发展的角度”分析错误,由最后一段可知,应是从作家自身的角度来分析的。

3. D 【解析】A项,“可以看到当时的社会急需信念坚定、大公无私、勇于奉献的精神”分析不当。根据第4段,乔光朴、李向南是在改革大潮和时代主题的引领下出现的一批新英雄形象。B项,“作家们开始把关注的焦点放在琐碎、平庸的烦恼人生上”并不是“英雄叙事日渐式微”造成的。C项,据第6段可知“这些作品广受读者的欢迎”是未改编前,由“英雄主义自身美学品格的强大感召力”可知,这一假设不成立。

4. D 【解析】D项“有三个年龄段的受访者通过互联网和手机短信渠道获取生态文明信息的占比超过50%。”错误,根据图2,只有两个年龄段的受访者通过互联网和手机短信渠道获取生态文明信息的占比超过50%,30-60岁达不到50%。

5. A 【解析】A项“浅层次的生态知识”“深层次的生态知识”错误。依据材料1“目前我国公民生态文明意识总体呈现一强一弱状态:浅层环境意识很强,深层环境意识很弱,这是典型的本能式的自我保护型的环境意识。”可知“浅层次”“深层次”指的是公民的环境意识而不是指特定生态知识。

6. B 【解析】B属于无中生有。

据材料一“目前我国公民的环境知识、环境保护等相关知识却普遍缺乏,整体水平较低。”对生态知识的掌握也仅仅停留在浅层次的阶段,可知,“公民”生态文明的意识缺乏那么需要政府加以调控,所以可以概括为为:政府着力调控,筑起公民生态文明意识培育的强有力支撑。

据材料二的图标内容可概括为:充分发挥社会舆论和新风气的导向,拓宽人们获取生态文明信息的途径。

据材料三“开展生态文明教育,教师是关键,课程是基础,学生是主体。”可概括为:充分发挥学校生态文明意识教育的根底性作用。

据材料四“社会生态教育也是国民生态意识塑造的必要组成部分。社会生态教育是面向社会大众的生态教育实践,是以社会各个阶层的成年人为教育对象,以提升他们的生态素养为目的的教育。”可概括为:开展社会生态教育,重塑国民生态意识。

7. B 【解析】本题考查辨析词语的意义和用法。词意要结合语境理解。B项,曲解词意。“热烈”在文中的意思是“多情,饱含期待”,并非是“热闹,眼花缭乱”的意思。因为语段描写的是仙女从蚌壳里钻出来幻化成人的过程。

8. D 【解析】本题考查欣赏作品的形象,赏析作品的内涵,领悟作品的艺术魅力。仔细阅读文章,在读懂文章的基础上方能鉴赏。D项,断章取义。错在“简陋贫困的物质生活是一种特别的恩赐,只有这样的生活才能刺激想象。”原文第6段作者说“我的家庭只能提供给我简陋贫困的物质生活。……恰好也是一种特别的恩赐,因为一无所有,所以我们格外好奇。应该是 “好奇心”才能“刺激想象”。

9. 内容上:第三段童话故事中仙女为报知遇之恩,从水缸中出现然后端出饭菜,帮助救她的青年摆脱贫困,表明了很多人心中的好逸恶劳,期待天上掉馅饼的心理。第四段中我想象的自家水缸里的仙女则是增添了很多细节,直奔作者家中,清扫、做美味等,表明了贫困生活中的儿时作者对仙女的幻想和对美味的期待。增强了文章的文学色彩。

手法上:两段通过对比表现孩童时期的我因好奇心而生发的想象力,而这些好奇心与想象力也成就了物质匮乏时期的我与文学的联系。

结构上:承接上文回忆童年河蚌的秘密,引出下文凝视水缸是作者最早的阅读方式。

10.A 11.C 12.D

13. 不把眼前的名利看得轻淡就不会有明确的志向,不能平静安详全神贯注地学习就不能实现远大的目标。

如果不学习就无法增长自己的才干,不明确志向就不能在学习上获得成就。

14. C 没:遮没,盖没。 15.A 属于正面描写,而非侧面描写。 16. A

17.(1)一日克己复礼,天下归仁眼。 (2)止于至善。

(3)君不见黄河之水天上来,奔流到海不复回。 (4)王于兴师,修我戈矛。

(5)江畔何人初见月,江月何年初照人。 (6)岑夫子,丹丘生,将进酒,杯莫停。

(7)千里孤坟,无处话凄凉。

18. A 【解析】助兴:支持、帮助增加兴致。尽兴:兴趣得到尽量满足。由语境“除了---也会有---更不用说---”可知,应选“助兴”。

衍生品:是一种金融工具,为两个主体之间的一个协议,其价格由其他基础产品的价格决定。副产品:制造某种物品时附带产生的物品。由语境可知,应选“副产品”。

群贤毕至:指贤能者齐集,济济一堂。众星捧月:比喻许多人簇拥着一个人,或许多个体拥戴一个核心。由语境“此次聚会______ ,众人流觞赋诗,由王羲之作序”可知,陈述参加的人众多,规模大。故应选“群贤毕至”。

流转:流动转移,不固定在一个地方。流传:传下来或传播开。根据语境应选“流转”。

19. A 【解析】联系语境,根据语言表达连贯、一致原则,前文“不仅是”,此处应选“也是”,排除C项;此处意在表达“雅集图”的价值和意义,“雅集图”是后人对前人聚会的一种想象,由此可以选出正确答案。

20. D 【解析】由具体情况可知,此处意在解释经后人创作的“雅集图”的艺术性,“经由画家的巧手”的不单单是“布置陈列与筵席用器等”,还有前面“聚会场景、参与者、活动细节”,排除A项;同样的道理,“得以具象化”的也不单单是“布置陈列与筵席用器等”,排除B项;由最后两个分句的逻辑关系,可以排除C项。

21. C

22. D 【解析】A.介词无用,应去掉“对于┄来说”。B.关联词误用,“即使”改为“虽然”。C.成分残缺,缺宾语。在“肯吃苦”后加“的决心”。

23.D

24. B 【解析】A.恭候:敬辞,恭敬地等候。用于己方。C.高足:赞扬别人的弟子本领高强,用作敬辞。D.垂询:敬辞,称别人对自己的询问。

25.言之有理即可,但更倾向于对此进行批判。

语文试题

考试时间:150分钟;命题人:卓嘎央宗

注意事项:

1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息

2.请将答案正确填写在答题卡上

第I卷(69分)

一、现代文阅读(30分)

(一)论述类文本阅读(本题共3小题,9分)

阅读下面的文字,完成1-3题。

①每个时代都需要英雄榜样的精神力量。今日之中国让我们踌躇满志,伟大的时代需要对英雄的书写,更需要塑造符合时代特征和历史潮流的英雄人物。塑造英雄形象,弘扬英雄精神,能唤醒民众更为广泛的集体记忆、催生出更为博大的正能量。

②英雄是一个民族的精神图腾,是一个国家内生力量的精神内核。一部英雄史就是一个民族的奋斗史、创业史和心灵史。黑格尔称英雄是“民族精神标本的博物馆”。不同历史时期的英雄群像,既呼应着时代的召唤,又彰显着民众的精神诉求。任何时代,都要以英雄叙事来占领思想高地和精神高地。

③对于英雄主义的阐释和书写,几乎贯穿于20世纪不同历史时期的文本创作。“五四”时期的先贤们,“呐喊”出反对封建礼教、提倡人性解放的时代最强音,倡导人人觉醒,为国家独立和民族解放而英勇奋战的英雄主义精神。延安文学时期,涌现出大量的“劳动英雄”赞歌。此时的英雄书写顺应了时代要求,也解决了前期抗战文艺中存在的“英雄”的“个人主义”倾向问题。

④新中国成立之时,社会主义建设事业任务繁重,需要在全社会张扬起信念坚定、大公无私、勇于奉献的精神境界,实现精神的激励和思想的动员。作家们准确捕捉到了民众心理和时代气息,塑造了一批拥有个人奋斗精神的“新人”形象,如《创业史》中带领贫苦人民奔向共同富裕的梁生宝、《红旗谱》中坚贞不屈的朱老忠等。新时期以来,在改革大潮和时代主题的引领,一批新英雄形象纷至沓来,如《乔厂长上任记》中的改革英雄乔光朴、《新星》中的改革先锋李向南等。

⑤20世纪80年代中期以来,文学创作开始呈现出彰显个体化的倾向,琐碎、平庸的烦恼人生成为作家关注的焦点,沉迷在光怪陆离的个人“碎片化”记忆中不能自拔;与之相对的是,英雄叙事随之日渐式微,让文学的地位和价值遭受质疑。重新激活沉淀在中华民族精神谱系中崇尚英雄的文化基因,重新定义时代英雄的新品格、新风范就显得尤为重要。

⑥新时期的作家把关注的目光投射到英雄人物的另一面,试图塑造“英雄是人”和“人的英雄”等全新的英雄主义形象,而英雄主义本身诸如对党忠诚、热爱祖国、乐于奉献、品德高贵等精神内核并没有发生改变。这样的一种创作思路调整和具体尝试,结果是涌现出一批张扬英雄主义的代表性作品,诸如柳建伟的《突出重围》、都梁的《亮剑》等。这些作品广受读者的欢迎特别是一些被改编成影视作品,可谓是家喻户晓。这体现着英雄主义自身美学品格的强大感召力,也表明国人对真正的英雄书写保持着饱满的热情。

⑦新时代的英雄书写,基调应该是昂扬的、向上的,也应该是深沉的、审美的。文学作品中的英雄形象,理当有现实生活的根基,从人民群众中间走来,同时在做人做事上又给读者以心灵的震撼和精神的指引,彰显出灵魂的高贵和精神的力量。

⑧时代召唤对英雄的深度书写,这还要求作家自身要具备英雄主义情结,着力涵养自己的英雄气概。在这个基础上,作家再以恢宏广博的气度、高尚的家国情怀、精妙的艺求手法,重构“红色经典”的宏大叙事,重塑大众心目中的英雄图谱,让英雄的形象变得更加饱满、更加亲近、更加有力。

(摘编自李军辉《时代召唤对英雄的深度书写》)

1.下列关于原文内容的理解和分析,不正确的一项是( )(3分)

A.不同的历史时期有不同的英雄群像,任何时期的英雄群像都彰显了民众的精神诉求。

B.为国家独立和民族解放而英勇奋战是“五四”时期的英雄主义精神的集中体现。

C作家在塑造梁生宝这一形象时,着重体现了其个人奋斗精神,而忽略了时代影响。

D.新时期所塑造的英雄形象虽然身份各异,但其精神内核一脉相承,并没有发生改变。

2.下列对原文论证的相关分析,不正确的一项是( )(3分)

A.文章开头亮出观点,然后按时间顺序用“五四”时期至新时期的事例来进行佐证。

B.文章第二段进一步阐释了需要塑造符合时代特征和历史潮流的英雄人物的必要性。

C.文章列举《突出重围》作品的成功事例,肯定了“英雄是人”和“人的英雄”书写观。

D.文章末段从时代发展的角度论述作家如何才能够真正做到实现对英雄的深度书写。

3.根据原文内容,下列说法正确的一项是( )(3分)

A.透过乔光朴、李向南这些英雄形象,我们可以看到当时的社会急需信念坚定、大公无私、勇于奉献的精神。

B.20世纪80年代中期以来,英雄叙事日渐式微,这使得作家们开始把关注的焦点放在琐碎、平庸的烦恼人生。

C如果没有被改编成影视作品,柳建伟的《突出重围》、都梁的《亮剑》这些张扬英雄主义的作品难以被人知晓。

D.文学作品中的英雄应坚持以现实生活为根基,来自人民群众中间,并能够带给读者以心灵的震撼和精神的指引。

(二)实用类文本阅读(本题共 3 小题,9 分)

阅读下面的文字,完成 4-6 题。

材料一:

掌握一定的生态保护知识是公民进行生态保护实践的基础和前提,更是公民生态文明意识培育的先导。但是,目前我国公民的环境知识、环境保护等相关知识却普遍缺乏,整体水平较低。我国公民生态文明意识总体呈现一强一弱状态:浅层环境意识很强,深层环境意识很弱,这是典型的本能式的自我保护型的环境意识。2014年2月20日环保部发布的我国首份《全国生态文明意识调查研究报告》显示,公民在雾霾与生物多样性以及环境保护方面的了解程度高于80%,在这当中,雾霾是99.8%,然而对于PM2.5、世界环境日以及环境问题举报电话等的知晓度却低于50%,除此之外,受访者中,在14项有关生态文明知识方面的平均知晓数量是9.7项,而全部了解的仅是1.8%。公民对众多的生态环境问题关注度低、对于生态环境问题知识掌握不够全面,常常就会有意或者无意地做些破坏和污染生态环境的事情,从而影响到生态文明建设的步伐。

(摘编自赵瑞华、厉雅娇《当代中国公民生态文明意识现状及对策》)

材料二:

(摘编自《全国生态文明意识调查研究报告》)

材料三:

开展生态文明教育,教师是关键,课程是基础,学生是主体。当前,从事生态文明教育的师资力量严重不足。因成长环境和经历所限,现有教师队伍不论知识结构还是思维方式都存在一定缺陷,不得不学、研、教同时进行,任务重、压力大。同时,由于生态文明教学工作起步不久,难免存在课程良莠不齐、教材辗转抄编、思想彼此扦格、知识相互矛盾等问题。这就急需组织精干队伍,开设优质课程,编写优秀教材。实践表明,开展校际合作、成立教学联盟、整合优质资源和打造共享平台,都是可行的办法。而对于学生这个主体,我们应从国情世情、科技知识、生命价值、自然情感、经济模式以及消费观念、行为方式等多方面系统展开教育,使其知晓今昔变化、了解中外差异、理性认识环境、自觉担当责任;着力培育学生知行合一的精神,让学生从日常生活开始、从身边小事做起,积极参与“美丽校园”建设并发挥其“绿岛效应”;支持学生开展生态文明专题调研和社会服务实践,培育“知中国,服务中国”的家国情怀和主人翁意识。总之,要将尊重自然、顺应自然、保护自然的生态文明理念贯彻到学生培养的方方面面,涵养其精神、培养其素质、引导其行动,使之成长为具有生态文明精神品格和实践能力的一代新人。

(摘编自王利华《生态文明建设离不开生态文明教育》)

材料四:

社会生态教育也是国民生态意识塑造的必要组成部分。社会生态教育是面向社会大众的生态教育实践,是以社会各个阶层的成年人为教育对象,以提升他们的生态素养为目的的教育。对于每一个社会个体而言,接受教育应该是一个持续的、渐进的过程。因为随着年龄的增长,人对层出不穷的社会问题的认知是不同的。生态问题具有伴随经济社会发展而逐渐变化的特点,人必须从新的生态知识中汲取可持续发展的生存理念。面向成年人的生态教育应注重生态理念的践行,应促使成年人自觉地掌握新的生态知识,提升保护生态环境的主观能动性。通过社会生态教育,可以进一步提高国民对生态环境和生态问题的认识,担负起保护生态环境的责任。

(摘编自王丹《生态文化与国民生态意识塑造研究》)

4. 下列对材料二相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )(3分)

A. 据图1可知,公众通过互联网和手机短信渠道获取生态文明信息的比例从2007年到2013年上升了43个百分点。

B. 据图1可知,电视/广播、报纸/杂志/图书等传统获取信息渠道占比仍然较大,但是整体增长势头较为缓慢,个别渠道甚至出现负增长。

C. 据图2可知,在所有年龄段的受访者中,依靠电视/广播渠道获取生态文明信息的占比都是最高的。

D. 据图2可知,在受访者中,有三个年龄段的受访者通过互联网和手机短信渠道获取生态文明信息的占比超过50%。

5. 下列对材料相关内容的概括和分析,不正确的一项是( )(3分)

A. 雾霾与生物多样性以及环境保护方面等属于浅层次的生态知识,而PM2.5、世界环境日以及环境问题举报电话等属于深层次的生态知识。

B. 我国公民对生态环境问题不够重视,常常会有意或者无意地做些破坏和污染生态环境的事情,从而影响到生态文明建设的步伐。

C. 现有从事生态文明教育的教师队伍不论知识结构还是思维方式都存在一定缺陷,教材编纂也不够严谨。这些都是当下开展生态文明教育的痛点。

D. 面向成年人的生态教育应注重生态理念的践行,促使其自觉地掌握新的生态知识。这与针对学生的生态文明教育理念有一致性。

6. 根据上述材料,选出下列选项中就如何提高我国公民生态文明意识的建议,错误的一项是( )(3分)

A. 充分发挥各种媒体尤其是网络等新媒体的效应,传播生态知识。

B. 开展生态文明教育,尤其需要学校将相关知识层面的考核纳入到学校到日常考核项目当中。

C. 建立健全生态教育体系:建设一支数量足、素质高的师资队伍;开设优质课程,编写优秀教材。

D. 面向社会各个阶层、各个年龄段,持续性地培养公民生态意识。

(三)文学类文本阅读(本题共3小题,12分)

阅读下面的文字,完成7-9题。

水缸里的文学

①我始终认为,我的文学梦,最初是从一口水缸里萌芽的。

②我幼年时期自来水还没有普及,一条街道上的居民共用一个水龙头,因此家家户户都有一个储水的水缸,我们家的水缸雄踞在厨房一角,像一个冰凉的大肚子巨人,也像一个傲慢的家庭成员。记得去水站挑水的大多是我的两个姐姐,她们用两只白铁皮水桶接满水,歪着肩膀把水挑回家,哗哗地倒入缸中,我自然是袖手旁观,看见水缸里的水转眼之间涨起来,清水吞没了褐色的缸壁,我便有一种莫名的亢奋。现在回忆起来,亢奋是因为我有秘密,秘密的核心事关水缸深处的一只河蚌。

③请原谅我向大人们重复一遍这个过于天真的故事,故事说一个贫穷而善良的青年在河边捡到一只被人丢弃的河蚌,他怜惜地把它带回家,养在唯一的水缸里。蚌里住着人,是一个仙女!也许是报知遇之恩,仙女每天在青年外出劳作的时候从水缸里跳出来,变成一个能干的女子,给青年做好了饭菜放在桌上,然后回到水缸钻进蚌里去。而那贫穷的吃了上顿没下顿的青年,从此丰衣足食,在莫名其妙中摆脱了贫困。

④我现在还羞于分析,小时候听大人们说了那么多光怪陆离的童话故事,为什么独独对那个蚌壳里的仙女的故事那么钟情?如果不是天性中有好逸恶劳的基因,就可能有等待天上掉馅饼的庸众心理。我至今还在怀念打开水缸盖的那些瞬间,缸盖揭开的时候,一个虚妄而热烈的梦想也展开了:我盼望看见河蚌在缸底打开,那个仙女从蚌壳里钻出来,一开始像一颗珍珠那么大,在水缸里上升,变大,爬出来时已是一个正规仙女的模样了。然后是一个动人而实惠的细节,那仙女直奔我家的八仙桌,简单清扫一下,她开始往来于桌子和水缸之间,从水里搬出一盘盘美味佳肴,一盘鸡,一盘鸭,还有一大碗酱汁四溢香喷喷的红烧肉!(仙女的菜肴中没有鱼,因为我从小就不爱吃鱼。)

⑤很显然,凝视水缸是我最早的阅读方式,也是我至今最怀念的阅读方式。这样的阅读一方面充满诗意,另一方面充满空虚,而它们都要用时间去体会。我从来没有在我家的水缸里看见童话的再现,偶然地我母亲从市场上买回河蚌,准备烧豆腐,我却对河蚌的归宿另有想法,我总是觉得应该把河蚌放到水缸里试验一下,我试过一次,由于河蚌在水里散发的腥味影响水质,试验很快被发现,家里人把河蚌从缸底捞出来扔了,说,水缸里怎么养河蚌?你看看,辛辛苦苦挑来的水,不能喝了,你这孩子,聪明面孔笨肚肠。

⑥我童年时仅有的科学幻想都局限于各种飞行器,我渴望阅读,但是身边没有多少适合少年儿童的书,我想吃得好穿得光鲜,但我的家庭只能提供给我简陋贫困的物质生活。这样的先天不足是我童年生活的基本写照,今天反过来看,恰好也是一种特别的恩赐,因为一无所有,所以我们格外好奇。

⑦我一直相信,所有成人一本正经的艺术创作与童年生活的好奇心可能是互动的。对于普通的成年人来说,好奇心是广袤天空中可有可无的一片云彩,这云彩有时灿烂明亮,有时阴郁发黑,有时则碎若游丝,残存在成年人身上所有的好奇心都变得功利而深奥,有的直接发展为知识和技术。对人事纠缠的好奇心导致了历史哲学等等人文科学,对物的无限好奇导致了无数科学学科和科技发明。而所谓的作家,他们的好奇心都化为了有用或无用的文字,被淘汰,或者被挽留。

⑧一个奇迹般的职业是需要奇迹支撑的,我童年时期对奇迹的向往都维系在一只水缸上,时光流逝,带走了水缸,也带走了一部分奇迹。我从不喜欢过度美化童年的生活,也不愿意坐在回忆的大树上卖弄泛滥的情感,但我绝不忍心抛弃童年时代那水缸的记忆。这么多年来,我其实一直在写作生活中重复那个揭开水缸的动作,谁知道这是等待的动作还是追求的动作呢?从一只水缸看不见人生,却可以看见那只河蚌,从河蚌里看不见钻出蚌壳的仙女,却可以看见奇迹的光芒。

7. 下列对文中加粗词语的解说,不正确的一项是( )(3分)

A. 我们家的水缸雄踞在厨房一角 雄踞:颇有气势地蹲坐。

B. 一个虚妄而热烈的梦想也展开了 热烈:热闹,眼花缭乱。

C. 爬出来的时候已经是一个正规仙女的模样了 正规:与想象的标准吻合。

D. 卖弄泛滥的情感 泛滥:过度,不加节制。

8. 下列对文章内容的理解,不正确的一项是( )(3分)

A. 文章第②段把水缸比作“傲慢的家庭成员”,形象地写出了在孩子眼里水缸是家里一个了不起的重要角色。

B. 文章第⑤段中“聪明面孔笨肚肠”写出了大人对“我”行为的嗔怪,反映了成人对孩子纯真心理的不理解。

C. 第⑦段承接上文,从对童年生活和梦想的感悟转向对成人好奇心的议论,最后揭示了好奇心与文学创作的关系。

D. 作者很怀念过去一无所有的生活,因为简陋贫困的物质生活是一种特别的恩赐,只有这样的生活才能刺激想象。

9. 文章第④段对河蚌仙女梦想的描述与第③段的童话故事相比有什么不同?这样写有什么作用?(6分)

二、古代诗文阅读(39分)

(一)文言文阅读(本题共 4 小题,15分)

阅读下面的文言文,完成 10-13 题。

诫子书 诸葛亮

夫君子之行,静以修身,俭以养德。非淡泊无以明志,非宁静无以致远。夫学须静也,才须学也,非学无以广才,非志无以成学。淫慢则不能励精,险躁则不能治性。年与时驰,意与日去,遂成枯落,多不接世,悲守穷庐,将复何及!

10.下列对句中加点词的理解,不正确的一项是( )(3分)

A.无以明志 明:明白 B.无以致远 致:达到

C.无以广才 广:增长 D.不能治性 治:修养

11.为文中划线的语句断句,正确的一项是( )(3分)

A.夫君子/之行,静以/修身,俭以/养德。 B.夫君子/之行,静/以修身,俭/以养德。

C.夫/君子之行,静/以修身,俭/以养德。 D.夫/君子之行,静以/修身,俭以/养德。

12.下列对本文的分析有误的一项是( )(3分)

A.此文是一篇议论为主的文言文,主要论述修身治学,强调淡泊宁静的价值。

B.“非淡泊无以明志,非宁静无以致远”说明了“淡泊”“宁静”是实现人生理想的基本要求,强调它们是与人的志向相关的。

C.“学须静也”的“学”已经不只是一般的学习,而含有修养自己的人格和品德的意思,“静”也不只是单纯的宁静,而有淡泊名利的意味。

D.“俭”是此文的核心词语,“淡泊”“宁静 ”都是它的正面表现,“淫慢”“险躁”则是反面表现。

13.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(6分)

①非淡泊无以明志,非宁静无以致远。(3分)

②非学无以广才,非志无以成学。(3分)

(二)古代诗歌阅读(本题共3小题,9分)

阅读下面这首古诗,完成14-16题。

钱塘湖春行 白居易

孤山寺北贾亭西,水面初平云脚低。

几处早莺争暖树,谁家新燕啄春泥。

乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄。

最爱湖东行不足,绿杨阴里白沙堤。

14. 诗中加点词语的理解不正确的一项是( )(3分)

A.早莺:初春时早来的黄鹂。 B.乱花:纷繁的花。

C.没:没有,完结。 D.行不足:百游不厌。

15.对这首诗的赏析不正确的一项是( )(3分)

A.首联紧扣题目总写湖水。前一句点出钱塘湖的方位与四周之景,后一句侧面写湖水之色。

B.颔联写仰视所见禽鸟,显示出春天的勃勃生机。

C.颈联写俯察所见花草。因为是早春,所见尚不是姹紫嫣红开遍。

D.尾联略写诗人最爱的湖东沙堤。

16.下列对这首诗的赏析,不正确的一项是 ( )(3分)

A.作者白居易,字乐天,号香山居士,他是唐代著名的现实主义诗人。代表作有《卖炭翁》《琵琶行》《行路难》等。

B.全诗以“行”字为线索,从孤山寺起,至白沙堤终。

C.此诗描绘了诗人早春漫步西湖所见的明媚风光,是一首唱给春日良辰和西湖美景的赞歌。

D.这首诗语言平易浅近,清新自然,用白描手法把精心选择的镜头写入诗中,即景寓情。

(三)名篇名句默写(本题共5小题,每空1分,共15分)

17.补写下列名篇名句中的空缺部分。

(1)《论语》十二章中,孔子认为一旦克制自己,按照礼的要求去做了,天下的人就都赞许你有仁德的句子是:“____________________ ,_____________________ 。”

(2)《大学之道》当中,用“____________________”这一句来表达大学之道的最高境界。

(3)《将进酒》中诗人用“_________________ ,___________________ 。” 用比兴手法显示黄河的宏伟气魄和浩大声势,来反衬生命短暂渺小脆弱,引出后面对人生苦短的哀叹。

(4)《无衣》一诗中,描写君王要发兵了,要修理好矛戈,准备战斗的句子是:“________________ ,

___________________ 。”

(5)《春江花月夜》中,清明澄澈的天地宇宙,仿佛使人进入了一个纯净的世界,作者面对空中的那一轮明月,不由生出“___________________ ,____________________”的遐思。

(6)《将进酒》中,诗人直呼两位友人直管尽情饮酒忘却世间一切烦忧的诗句是:“___________ ,___________ ,___________ ,___________。”

(7)《江城子.乙卯正月二十日夜记梦》中“________________ ,________________”既写出了妻子独卧黄泉之下的孤苦冷清,又写出了诗人与妻子不能互诉凄凉的悲哀,格外沉痛。

第II卷(81分)

三、语言文字运用(21分)

(一)阅读下面的文字,完成18-20题。(本题共3小题,9分)

雅集是古代文人的派对形式之一,举办聚会的理由是各式各样的,规模亦可大可小。在雅集的活动里,主人与宾客除了享用精致美味的佳肴,也会有吟诗、鼓琴、对弈、观画、品茗等___________ 活动,更不用说宴会上即席挥毫、题咏等具纪念性质的_____________ 产出。宴集上文人之间相互激荡与较劲,因此雅集亦可说是文化力的孕育摇篮。天下第一行书《兰亭序》即蕴生自东晋癸酉年暮春三月的一场盛会,此次聚会________________ ,众人流觞赋诗,由王羲之作序,不仅成为典范,更成为后世追随仿效的雅集典范。所谓的雅集图不仅是聚会之后的图像记录方式,( )。举凡聚会场景、参与者、活动细节,乃至于得以具象化的经由画家的巧手布置陈列与筵席用器等,甚至加入新的表现元素。________________ 在不同时空的雅集图,也因为持续被创造与变化,而有了新的生命。

18.依次填入文中横线上的词语,全都恰当的一项是( )(3分)

A. 助兴 副产品 群贤毕至 流转

B.尽兴 副产品 群贤毕至 流转

C.助兴 衍生品 众星捧月 流传

D.尽兴 衍生品 众星捧月 流传

19.下列填入文中括号内的语句,衔接最恰当的一项是( )(3分)

A. 也是对前人盛会景况的追摹想象。

B.也是追摹想象的前人盛会景况。

C.恰恰是对前人盛会景况的追摹想象。

D.也是前人追摹想象的盛会景况。

20.文中划横线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是( )(3分)

A.经由画家的巧手,乃至于布置陈列与筵席用器等,得以具象化,甚至加入新的表现元素。

B.乃至于经由画家的巧手的布置陈列与筵席用器等,得以具象化,甚至加入新的表现元素。

C.乃至于布置陈列与筵席用器等,经由画家的巧手,甚至加入新的表现元素,得以具象化。

D.乃至于布置陈列与筵席用器等,经由画家的巧手,得以具象化,甚至加入新的表现元素。

(二)基础知识与应用。(本题共4小题,12分)

21.下列成语感彩一致的一项是( )(3分)

A.不耻下问 学而不厌 柳暗花明 纸上谈兵

B.不可一世 凶神恶煞 力挽狂澜 守株待兔

C.诲人不倦 熟能生巧 光明磊落 倾国倾城

D.讳疾忌医 骄兵必败 不劳而获 精益求精

22.下列选项中没有语病的一项是( )(3分)

A.对于腼腆细心的柴静来说,显然也看到了这一幕。

B.在新长征的路上,我们即使取得了一些成绩,但这仅仅是第一步。

C.只要有勤奋,肯吃苦,什么样的难题都难不倒你。

D.让孩子远离网吧,健康成长,这是许多家长的心愿。

23.对下面的长句主干分析正确的一项是( )(3分)

邮票的图案设计、边框的图案装饰、色彩的运用、文字和面值的安排,都凝结着美术工作者的辛勤劳动。

A.邮票凝结着辛勤劳动。

B.邮票的安排凝结着美术工作者的辛勤劳动。

C.图案、色彩、文字和面值凝结着辛勤劳动。

D.设计、装饰、运用、安排凝结着劳动。

24.下列各句中语言得体的一项是( )(3分)

A.由于路上堵车非常严重,我感到约定地点的时候,对方早已恭候多时了。

B.前几日我登门拜访,正巧您不在,令尊已经把您调离的事告诉我了。

C.杨老师年过七旬仍笔耕不辍,作为他的高足,我们感到既自豪又惭愧。

D.张老师说:“同学们,有不懂的地方,欢迎垂询。”

四、写作(60 分)

25. 阅读下面的材料,根据要求写一篇不少于700字的文章。

物各有性,水至淡,盐得味。水加水还是水,盐加盐还是盐。酸甜苦辣咸,五味调和,共存相生,百味纷呈。物如此,事犹是,人亦然。

要求:结合材料,自选角度,确定立意,自拟标题;切合身份,贴合背景;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息。

参考答案

1. C 【解析】“而忽略了时代影响”分析不当。根据文中第4段“作家们准确捕捉到了民众心理和时代气息”的信息可知,作家在塑造人物形象时注意到了时代影响。

2. D 【解析】“从时代发展的角度”分析错误,由最后一段可知,应是从作家自身的角度来分析的。

3. D 【解析】A项,“可以看到当时的社会急需信念坚定、大公无私、勇于奉献的精神”分析不当。根据第4段,乔光朴、李向南是在改革大潮和时代主题的引领下出现的一批新英雄形象。B项,“作家们开始把关注的焦点放在琐碎、平庸的烦恼人生上”并不是“英雄叙事日渐式微”造成的。C项,据第6段可知“这些作品广受读者的欢迎”是未改编前,由“英雄主义自身美学品格的强大感召力”可知,这一假设不成立。

4. D 【解析】D项“有三个年龄段的受访者通过互联网和手机短信渠道获取生态文明信息的占比超过50%。”错误,根据图2,只有两个年龄段的受访者通过互联网和手机短信渠道获取生态文明信息的占比超过50%,30-60岁达不到50%。

5. A 【解析】A项“浅层次的生态知识”“深层次的生态知识”错误。依据材料1“目前我国公民生态文明意识总体呈现一强一弱状态:浅层环境意识很强,深层环境意识很弱,这是典型的本能式的自我保护型的环境意识。”可知“浅层次”“深层次”指的是公民的环境意识而不是指特定生态知识。

6. B 【解析】B属于无中生有。

据材料一“目前我国公民的环境知识、环境保护等相关知识却普遍缺乏,整体水平较低。”对生态知识的掌握也仅仅停留在浅层次的阶段,可知,“公民”生态文明的意识缺乏那么需要政府加以调控,所以可以概括为为:政府着力调控,筑起公民生态文明意识培育的强有力支撑。

据材料二的图标内容可概括为:充分发挥社会舆论和新风气的导向,拓宽人们获取生态文明信息的途径。

据材料三“开展生态文明教育,教师是关键,课程是基础,学生是主体。”可概括为:充分发挥学校生态文明意识教育的根底性作用。

据材料四“社会生态教育也是国民生态意识塑造的必要组成部分。社会生态教育是面向社会大众的生态教育实践,是以社会各个阶层的成年人为教育对象,以提升他们的生态素养为目的的教育。”可概括为:开展社会生态教育,重塑国民生态意识。

7. B 【解析】本题考查辨析词语的意义和用法。词意要结合语境理解。B项,曲解词意。“热烈”在文中的意思是“多情,饱含期待”,并非是“热闹,眼花缭乱”的意思。因为语段描写的是仙女从蚌壳里钻出来幻化成人的过程。

8. D 【解析】本题考查欣赏作品的形象,赏析作品的内涵,领悟作品的艺术魅力。仔细阅读文章,在读懂文章的基础上方能鉴赏。D项,断章取义。错在“简陋贫困的物质生活是一种特别的恩赐,只有这样的生活才能刺激想象。”原文第6段作者说“我的家庭只能提供给我简陋贫困的物质生活。……恰好也是一种特别的恩赐,因为一无所有,所以我们格外好奇。应该是 “好奇心”才能“刺激想象”。

9. 内容上:第三段童话故事中仙女为报知遇之恩,从水缸中出现然后端出饭菜,帮助救她的青年摆脱贫困,表明了很多人心中的好逸恶劳,期待天上掉馅饼的心理。第四段中我想象的自家水缸里的仙女则是增添了很多细节,直奔作者家中,清扫、做美味等,表明了贫困生活中的儿时作者对仙女的幻想和对美味的期待。增强了文章的文学色彩。

手法上:两段通过对比表现孩童时期的我因好奇心而生发的想象力,而这些好奇心与想象力也成就了物质匮乏时期的我与文学的联系。

结构上:承接上文回忆童年河蚌的秘密,引出下文凝视水缸是作者最早的阅读方式。

10.A 11.C 12.D

13. 不把眼前的名利看得轻淡就不会有明确的志向,不能平静安详全神贯注地学习就不能实现远大的目标。

如果不学习就无法增长自己的才干,不明确志向就不能在学习上获得成就。

14. C 没:遮没,盖没。 15.A 属于正面描写,而非侧面描写。 16. A

17.(1)一日克己复礼,天下归仁眼。 (2)止于至善。

(3)君不见黄河之水天上来,奔流到海不复回。 (4)王于兴师,修我戈矛。

(5)江畔何人初见月,江月何年初照人。 (6)岑夫子,丹丘生,将进酒,杯莫停。

(7)千里孤坟,无处话凄凉。

18. A 【解析】助兴:支持、帮助增加兴致。尽兴:兴趣得到尽量满足。由语境“除了---也会有---更不用说---”可知,应选“助兴”。

衍生品:是一种金融工具,为两个主体之间的一个协议,其价格由其他基础产品的价格决定。副产品:制造某种物品时附带产生的物品。由语境可知,应选“副产品”。

群贤毕至:指贤能者齐集,济济一堂。众星捧月:比喻许多人簇拥着一个人,或许多个体拥戴一个核心。由语境“此次聚会______ ,众人流觞赋诗,由王羲之作序”可知,陈述参加的人众多,规模大。故应选“群贤毕至”。

流转:流动转移,不固定在一个地方。流传:传下来或传播开。根据语境应选“流转”。

19. A 【解析】联系语境,根据语言表达连贯、一致原则,前文“不仅是”,此处应选“也是”,排除C项;此处意在表达“雅集图”的价值和意义,“雅集图”是后人对前人聚会的一种想象,由此可以选出正确答案。

20. D 【解析】由具体情况可知,此处意在解释经后人创作的“雅集图”的艺术性,“经由画家的巧手”的不单单是“布置陈列与筵席用器等”,还有前面“聚会场景、参与者、活动细节”,排除A项;同样的道理,“得以具象化”的也不单单是“布置陈列与筵席用器等”,排除B项;由最后两个分句的逻辑关系,可以排除C项。

21. C

22. D 【解析】A.介词无用,应去掉“对于┄来说”。B.关联词误用,“即使”改为“虽然”。C.成分残缺,缺宾语。在“肯吃苦”后加“的决心”。

23.D

24. B 【解析】A.恭候:敬辞,恭敬地等候。用于己方。C.高足:赞扬别人的弟子本领高强,用作敬辞。D.垂询:敬辞,称别人对自己的询问。

25.言之有理即可,但更倾向于对此进行批判。

同课章节目录