山西省太原第五高级中学校2022届高三上学期第四次模块诊断地理试卷(Word版含答案)

文档属性

| 名称 | 山西省太原第五高级中学校2022届高三上学期第四次模块诊断地理试卷(Word版含答案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 916.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2021-11-05 18:39:35 | ||

图片预览

文档简介

太原第五高级中学校2022届高三上学期第四次模块诊断

地 理 试 题

考查时间:90 分钟 满分: 100 分 考查内容: 自然地理

一、单项选择题(本题共30小题,每小题 1.5 分,共45分)

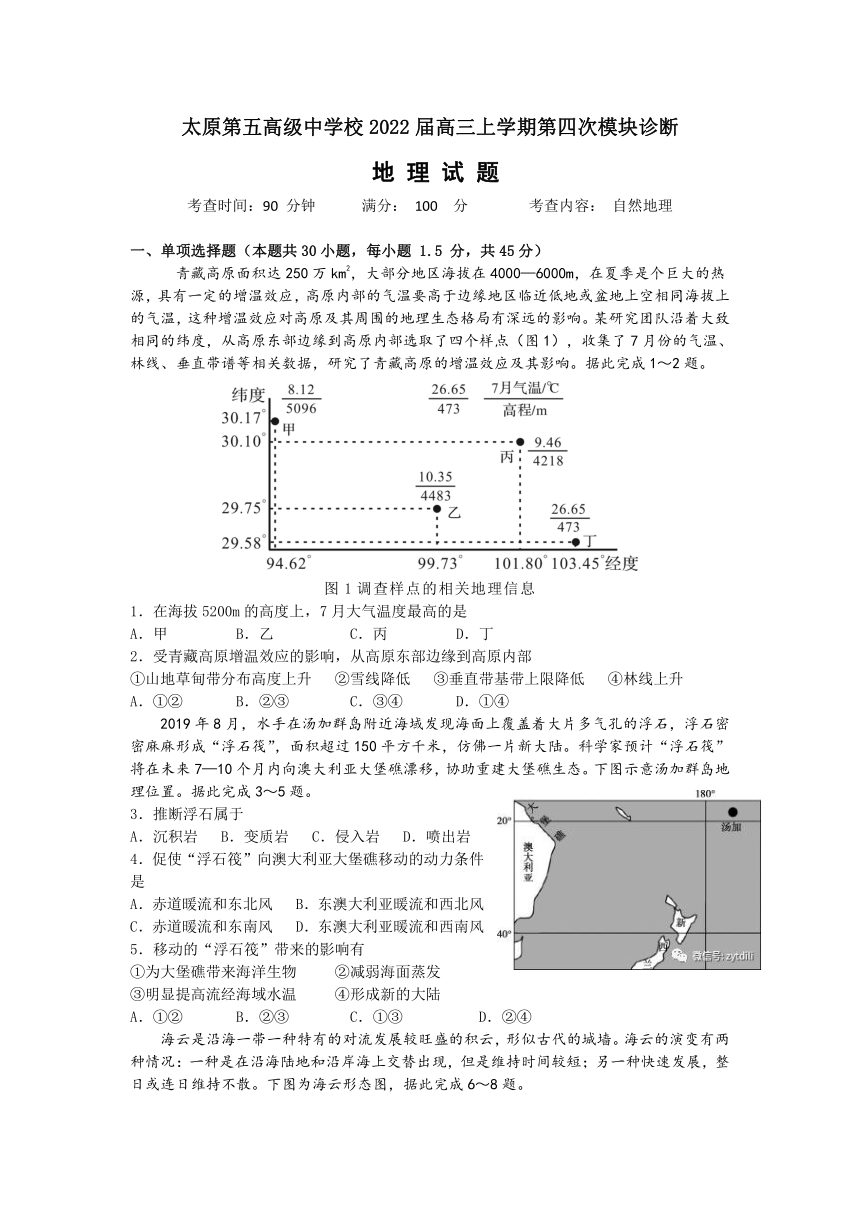

青藏高原面积达250万km2,大部分地区海拔在4000—6000m,在夏季是个巨大的热源,具有一定的增温效应,高原内部的气温要高于边缘地区临近低地或盆地上空相同海拔上的气温,这种增温效应对高原及其周围的地理生态格局有深远的影响。某研究团队沿着大致相同的纬度,从高原东部边缘到高原内部选取了四个样点(图1),收集了7月份的气温、林线、垂直带谱等相关数据,研究了青藏高原的增温效应及其影响。据此完成1~2题。

图1调查样点的相关地理信息

1.在海拔5200m的高度上,7月大气温度最高的是

A.甲 B.乙 C.丙 D.丁

2.受青藏高原增温效应的影响,从高原东部边缘到高原内部

①山地草甸带分布高度上升 ②雪线降低 ③垂直带基带上限降低 ④林线上升

A.①② B.②③ C.③④ D.①④

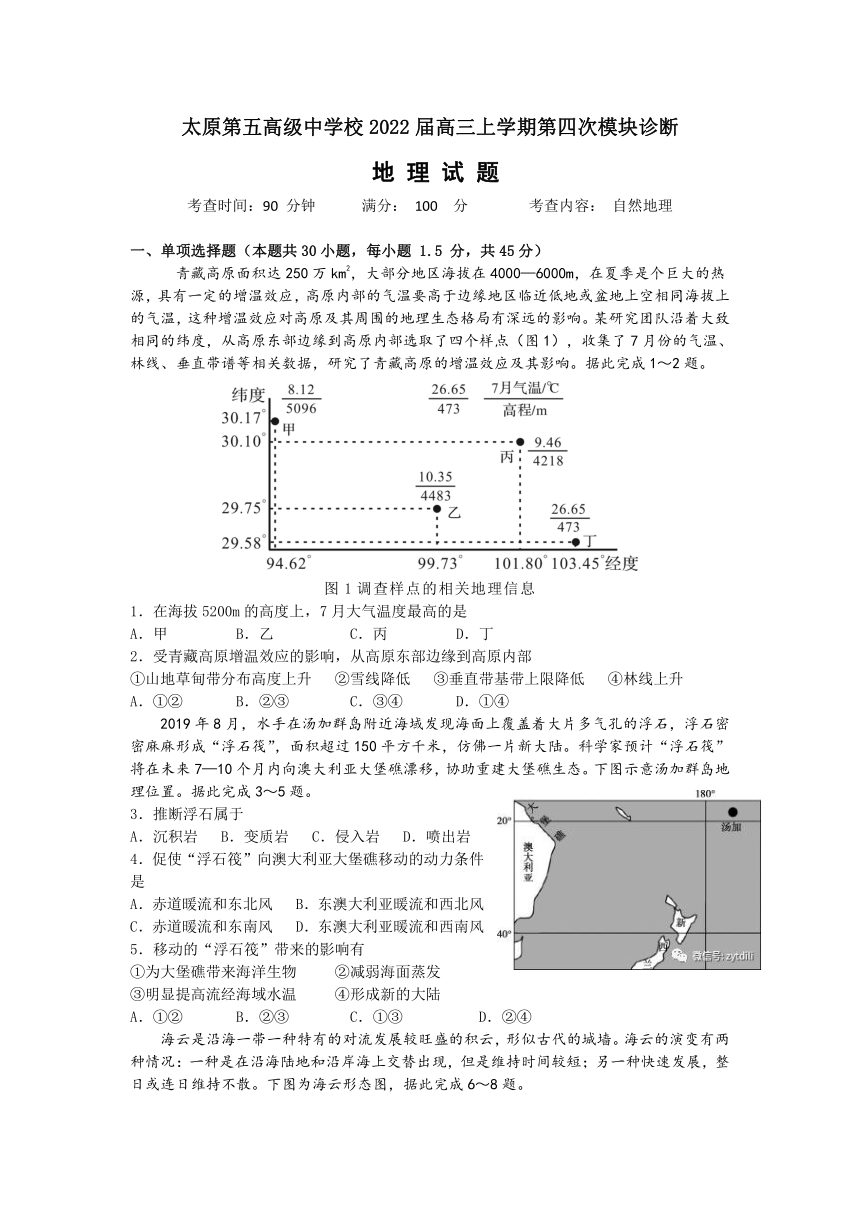

2019年8月,水手在汤加群岛附近海域发现海面上覆盖着大片多气孔的浮石,浮石密密麻麻形成“浮石筏”,面积超过150平方千米,仿佛一片新大陆。科学家预计“浮石筏”将在未来7—10个月内向澳大利亚大堡礁漂移,协助重建大堡礁生态。下图示意汤加群岛地理位置。据此完成3~5题。

3.推断浮石属于

A.沉积岩 B.变质岩 C.侵入岩 D.喷出岩

4.促使“浮石筏”向澳大利亚大堡礁移动的动力条件是

A.赤道暖流和东北风 B.东澳大利亚暖流和西北风

C.赤道暖流和东南风 D.东澳大利亚暖流和西南风

5.移动的“浮石筏”带来的影响有

①为大堡礁带来海洋生物 ②减弱海面蒸发

③明显提高流经海域水温 ④形成新的大陆

A.①② B.②③ C.①③ D.②④

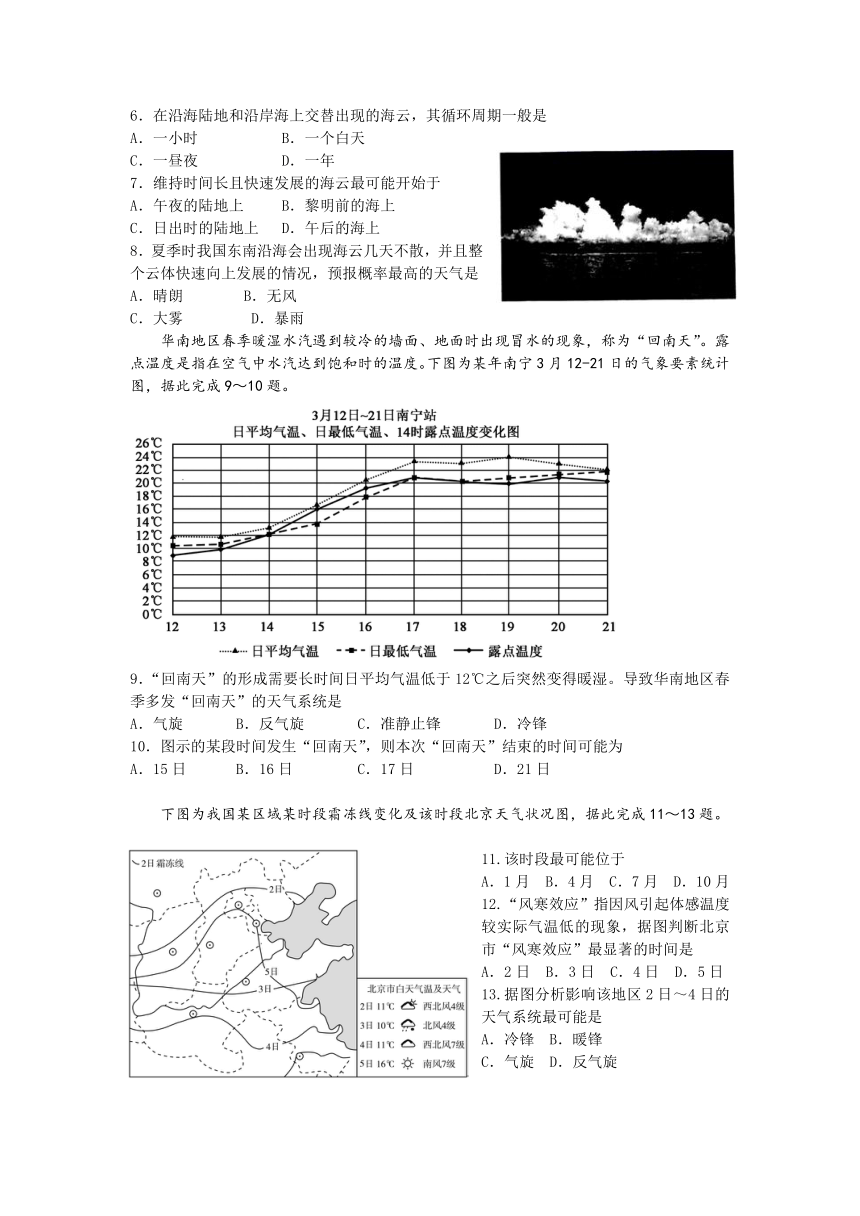

海云是沿海一带一种特有的对流发展较旺盛的积云,形似古代的城墙。海云的演变有两种情况:一种是在沿海陆地和沿岸海上交替出现,但是维持时间较短;另一种快速发展,整日或连日维持不散。下图为海云形态图,据此完成6~8题。

6.在沿海陆地和沿岸海上交替出现的海云,其循环周期一般是

A.一小时 B.一个白天

C.一昼夜 D.一年

7.维持时间长且快速发展的海云最可能开始于

A.午夜的陆地上 B.黎明前的海上

C.日出时的陆地上 D.午后的海上

8.夏季时我国东南沿海会出现海云几天不散,并且整个云体快速向上发展的情况,预报概率最高的天气是

A.晴朗 B.无风

C.大雾 D.暴雨

华南地区春季暖湿水汽遇到较冷的墙面、地面时出现冒水的现象,称为“回南天”。露点温度是指在空气中水汽达到饱和时的温度。下图为某年南宁3月12-21日的气象要素统计图,据此完成9~10题。

9.“回南天”的形成需要长时间日平均气温低于12℃之后突然变得暖湿。导致华南地区春季多发“回南天”的天气系统是

A.气旋 B.反气旋 C.准静止锋 D.冷锋

10.图示的某段时间发生“回南天”,则本次“回南天”结束的时间可能为

A.15日 B.16日 C.17日 D.21日

下图为我国某区域某时段霜冻线变化及该时段北京天气状况图,据此完成11~13题。

11.该时段最可能位于

A.1月 B.4月 C.7月 D.10月

12.“风寒效应”指因风引起体感温度较实际气温低的现象,据图判断北京市“风寒效应”最显著的时间是

A.2日 B.3日 C.4日 D.5日

13.据图分析影响该地区2日~4日的天气系统最可能是

A.冷锋 B.暖锋

C.气旋 D.反气旋

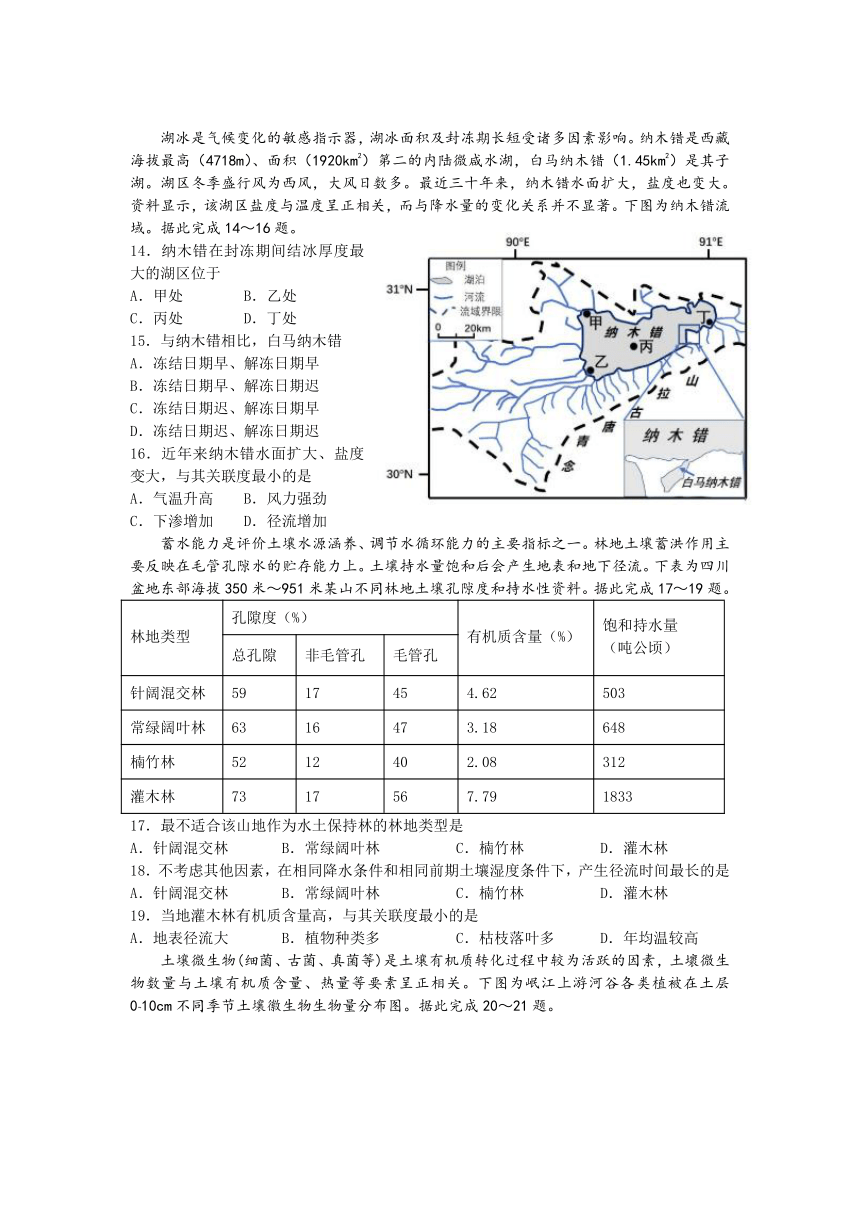

湖冰是气候变化的敏感指示器,湖冰面积及封冻期长短受诸多因素影响。纳木错是西藏海拔最高(4718m)、面积(1920km2)第二的内陆微咸水湖,白马纳木错(1.45km2)是其子湖。湖区冬季盛行风为西风,大风日数多。最近三十年来,纳木错水面扩大,盐度也变大。资料显示,该湖区盐度与温度呈正相关,而与降水量的变化关系并不显著。下图为纳木错流域。据此完成14~16题。

14.纳木错在封冻期间结冰厚度最大的湖区位于

A.甲处 B.乙处

C.丙处 D.丁处

15.与纳木错相比,白马纳木错

A.冻结日期早、解冻日期早

B.冻结日期早、解冻日期迟

C.冻结日期迟、解冻日期早

D.冻结日期迟、解冻日期迟

16.近年来纳木错水面扩大、盐度变大,与其关联度最小的是

A.气温升高 B.风力强劲

C.下渗增加 D.径流增加

蓄水能力是评价土壤水源涵养、调节水循环能力的主要指标之一。林地土壤蓄洪作用主要反映在毛管孔隙水的贮存能力上。土壤持水量饱和后会产生地表和地下径流。下表为四川盆地东部海拔350米~951米某山不同林地土壤孔隙度和持水性资料。据此完成17~19题。

林地类型 孔隙度(%) 有机质含量(%) 饱和持水量(吨公顷)

总孔隙 非毛管孔 毛管孔

针阔混交林 59 17 45 4.62 503

常绿阔叶林 63 16 47 3.18 648

楠竹林 52 12 40 2.08 312

灌木林 73 17 56 7.79 1833

17.最不适合该山地作为水土保持林的林地类型是

A.针阔混交林 B.常绿阔叶林 C.楠竹林 D.灌木林

18.不考虑其他因素,在相同降水条件和相同前期土壤湿度条件下,产生径流时间最长的是

A.针阔混交林 B.常绿阔叶林 C.楠竹林 D.灌木林

19.当地灌木林有机质含量高,与其关联度最小的是

A.地表径流大 B.植物种类多 C.枯枝落叶多 D.年均温较高

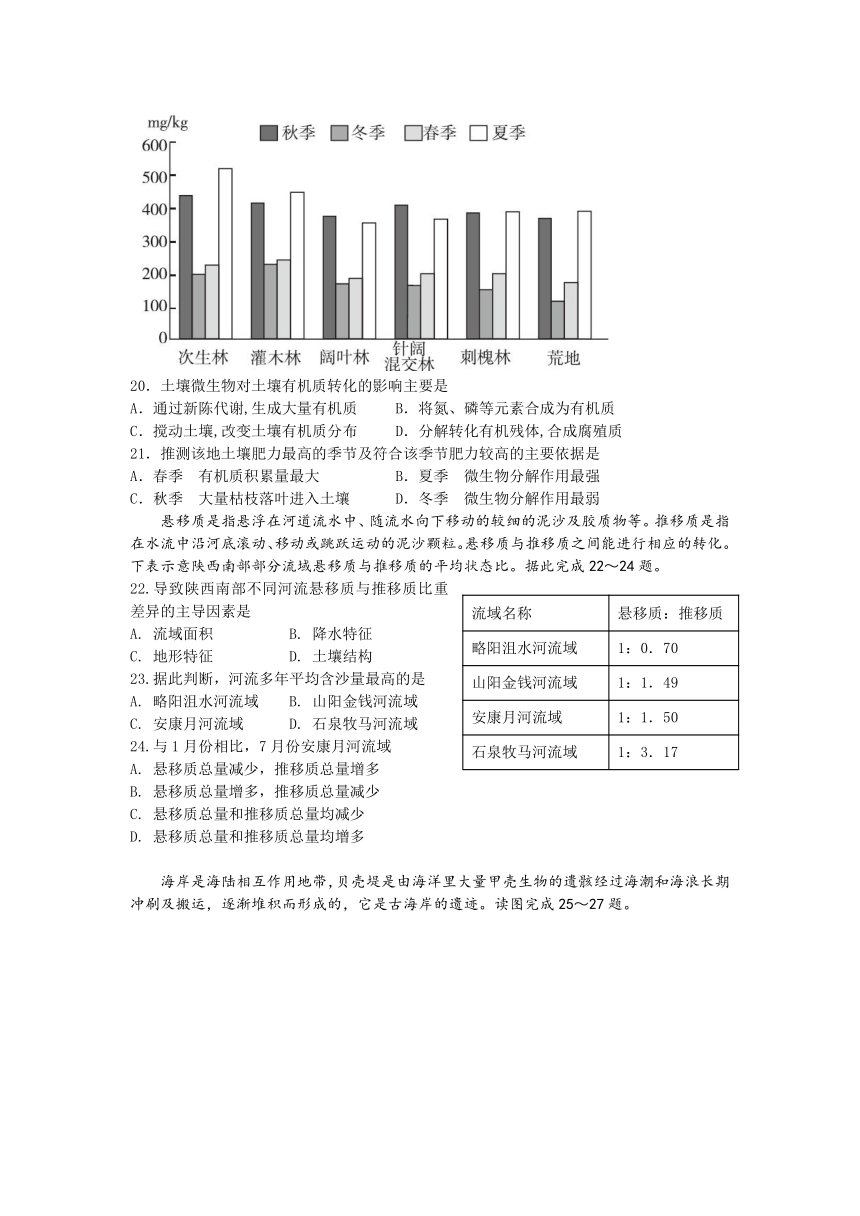

土壤微生物(细菌、古菌、真菌等)是土壤有机质转化过程中较为活跃的因素,土壞微生物数量与土壤有机质含量、热量等要素呈正相关。下图为岷江上游河谷各类植被在土层0~10cm不同季节土壤徽生物生物量分布图。据此完成20~21题。

20.土壤微生物对土壤有机质转化的影响主要是

A.通过新陈代谢,生成大量有机质 B.将氮、磷等元素合成为有机质

C.搅动土壤,改变土壤有机质分布 D.分解转化有机残体,合成腐殖质

21.推测该地土壤肥力最高的季节及符合该季节肥力较高的主要依据是

A.春季 有机质积累量最大 B.夏季 微生物分解作用最强

C.秋季 大量枯枝落叶进入土壤 D.冬季 微生物分解作用最弱

悬移质是指悬浮在河道流水中、随流水向下移动的较细的泥沙及胶质物等。推移质是指在水流中沿河底滚动、移动或跳跃运动的泥沙颗粒。悬移质与推移质之间能进行相应的转化。下表示意陕西南部部分流域悬移质与推移质的平均状态比。据此完成22~24题。

流域名称 悬移质:推移质

略阳沮水河流域 1:0.70

山阳金钱河流域 1:1.49

安康月河流域 1:1.50

石泉牧马河流域 1:3.17

22.导致陕西南部不同河流悬移质与推移质比重差异的主导因素是

A. 流域面积 B. 降水特征

C. 地形特征 D. 土壤结构

23.据此判断,河流多年平均含沙量最高的是

A. 略阳沮水河流域 B. 山阳金钱河流域

C. 安康月河流域 D. 石泉牧马河流域

24.与1月份相比,7月份安康月河流域

A. 悬移质总量减少,推移质总量增多

B. 悬移质总量增多,推移质总量减少

C. 悬移质总量和推移质总量均减少

D. 悬移质总量和推移质总量均增多

海岸是海陆相互作用地带,贝壳堤是由海洋里大量甲壳生物的遗骸经过海潮和海浪长期冲刷及搬运,逐渐堆积而形成的,它是古海岸的遗迹。读图完成25~27题。

25.从6000年前至今,渤海湾西岸海岸线的变迁特点及主要原因是

A.陆进海退 河流泥沙堆积 B.陆进海退 海潮、海浪堆积

C.陆退海进 河流冲刷 D.陆退海进 海潮、海浪冲刷

26.贝壳堤形成的主要地质作用是

A.流水冲刷 B.海浪侵蚀 C.海浪堆积 D.流水堆积

27.从2500年前至今形成的两条贝壳堤在图示南部地区合二为一,是因为

A.贝壳堤必须与海岸线平行 B.南部海平面比北部海平面高

C.南部河流入海泥沙比北部的少 D.南部地壳下沉与外力堆积的速度相当

小明同学依据太阳升落演示软件推算,6月16日宜昌(30°N,110°E)日出方向大致为东偏北30°,宜昌一中新校区正则教学楼平面及当日日出太阳光照图如下。据此完成28~30题。

28.小明同学在三楼外走道窗台上放了一盆植物,植物长势良好,叶片已经部分伸出窗外,这一天天气晴好,这盆植物能够被太阳光照射到的时间大约是

A.12小时 B.10小时 C.9小时 D.8小时

29.当天,最后一缕阳光离开植物时,北京时间大约是

A.15:00 B.18:00 C. 15:40 D.18:40

30.对于日出方向,小明同学还没有来得及实地测算验证,地理课代表告诉他,过一些时间,太阳将在相同的位置升起,到时候测算也来得及,请问这一天是

A.6月28日 B.7月7日 C.12月16日 D.12月30日

二、非选择题(本题共4小题,共55分)

31.阅读图文材料,完成下列要求。(16分)

2020年2月,世界最大的撒哈拉沙漠连续几天刮起了强风,卷起了漫天黄沙,大量的沙尘飘过大西洋,抵达美洲(如下图所示)。据统计,撒哈拉沙漠每年向大西洋、南美等地输送约1.8亿吨的尘土。随着全球变暖,近年来这种沙尘天气正在不断加强,对地球环境带来深刻的影响。

(1)当沙尘飘过大西洋上空时,推断洋面气温的响应过程。(4分)

(2)分析沙尘在大西洋沉降对海洋生态的影响。(6分)

(3)说明沙尘在亚马孙平原沉降对维持热带雨林生态系统的积极作用。(6分)

32.阅读图文材料,完成下列要求。(17分)

伊犁河是亚洲中部的一条国际河流,全长1236km,流域面积15.1万km2,是巴尔喀什湖的主要补给水源。雅马渡以上为上游,雅马渡至哈萨克斯坦的伊犁村(卡普恰盖)为中游,伊犁村至巴尔喀什湖为下游。在伊犁村以上,河道蜿蜒曲折,穿流在多沼泽与湖泊的宽河谷中。自伊犁村以下,进入卡普恰盖峡谷,水流清澈。伊犁河上游水资源最为丰富,干支流均有汛期,且干流汛期较长,流量相对平稳,历史上未出现过大范围的严重洪涝灾害。下图示意伊犁河流域。

(1)说明伊犁河成为巴尔喀什湖主要补给水源的原因。(6分)

(2)从整体性角度说明伊犁村以下河段水流清澈的主要原因。(4分)

(3)分析伊犁河干流汛期长,流量平稳的原因。(7分)

33. 阅读图文材料,完成下列要求。(6分)

涎流冰是寒冷地区特有的水文地质现象,是指居间不冻层地下水从地表裂缝溢流后,受低温影响冻结而成的积冰体。居间不冻层是永久冻土上方冬季也不会冻结的含水层。俄罗斯西伯利亚东部布鲁斯(61°20′N,129°04′E)是涎流冰多发区,在布鲁斯东西走向的细长山谷南侧边坡底部常见涎流冰。下图示意西伯利亚布鲁斯南侧边坡水文地质剖面和2018~2019年布鲁斯气温和积雪深度变化曲线图。

(1)说出该地地表积雪对涎流冰形成的作用。(2分)

(2)分析冬季该地涎流冰的形成过程。(3分)

(3)近十年来,该地年均温升高导致涎流冰面积扩大,对此作出合理解释。(1分)

34.阅读图文材料,完成下列要求。(16分)

大分水岭盆地位于美国怀俄明州中南部地区,平均海拔约2100米。盆地内年平均降水量120~300毫米,浅水湖面年平均蒸发量大于750毫米。地质历史时期由于造山运动形成盆地,盆地内发育河流R(现为时令河),R河向东通过垭口注入北普特拉河;冰川期的北普特拉河源头山区冰川广布。气候转暖期冰川大规模消融,北普特拉河径流量剧增;地壳运动使R河出口处的海拔逐步升至1990米,大分水岭盆地出口被封闭,由外流盆地演变为内流盆地并一直保持封闭状态(河流无法外泄)。近1万年来,大分水岭盆地内沙丘广泛发育。下图示意大分水岭盆地及周边地形图。

(1)简述冰川消融期造成大分水岭盆地封闭的内、外力作用过程。(4分)

(2)分析盆地内沙丘广泛发育的原因。(6分)

(3)大分水岭盆地自封闭以来,盆地底部地表物质中的盐类含量逐渐增加。请说明这些盐类物质的富集过程。(6分)

地理答案

一、单项选择题(本题共30小题,每小题 1.5 分,共45分)

1—5 A D D C A 6—10 C B D C A 11—15 B C A D A

16—20 C C D A D 21—25 C C A D A 26—30 C D B C A

二、非选择题(本题共4小题,共55分)

31.(16分)(1)当沙尘飘过大西洋上空时,大量反射、散射削弱太阳辐射,减少大气获得的热量,降低了温度;沙尘作为凝结核,促进洋面蒸发的水汽凝结,成云致雨,削弱太阳辐射,继续降低气温。(4分)

(2)沙尘作为营养物质;促进海洋藻类的旺盛生长;藻类的增加促进鱼虾等海洋生物的旺盛生长。(6分)

(3)热带雨林高温多雨,有机质分解快、流失多,土壤贫瘠;沙尘沉降,增加了土壤肥力;促进雨林生长,维持了动植物生态平衡。(6分)

32.(17分)(1)伊犁河上游位于盛行西风的迎风坡,多地形雨,大气降水较多;天山冰雪融水量大,河流上游来水量大;流域面积广,支流众多,汇水量大。(6分)

(2)上游修建有多个水库,泥沙大量沉积库区;上游沼泽广布,对水流起到过滤作用,导致下游河段泥沙来源减少。(4分)

(3)流域内以温带大陆性气候为主,河流以冰雪融水补给为主;春季自下游到中游,积雪依次融化,形成春汛;夏季,上游地区冰雪融化加上山地降水,形成夏讯;中上游河段多沼泽、湖泊调蓄作用显著。(7分)

33.(6分)(1)作用:暖季,地表积雪融化,下渗补给地下水,为涎流冰的形成提供充足的水源;冷季,地表积雪具有保温隔热作用,使地下水不完全冻结,保证地下水能够正常流动。(2分)

(2)冬季居间不冻层水体受地形坡度影响流向边坡底部;冬季(地表土层冻结,使居间不冻层变成承压含水层,压力增大促使)地下水从地表裂缝溢出;冬季寒冷漫长,溢出的地下水冻结,形成涎流冰。(3分)

(3)年均温升高,加剧了多年冻土融化,释放出更多的地下水,为次年涎流冰提供充足的水源,有利于涎流冰面积的扩大。(1分)

34.(16分)(1) (内力作用)大分水岭盆地出口处地壳抬升,使大分水岭盆地封闭;(外力作用)盆地内地势较低,冰川分布少,冰川融水补给较少,盆地内地势平缓,河流侵蚀能力较弱、无法切穿原出口处的高地。(4分)

(2)山脉阻挡盛行西风气流,降水少,蒸发能力强,气候干燥,植被覆盖率低,土壤发育差;昼夜温差大,地表物质风化作用强,沙源丰富;盆地内部地势平坦,堆积空间广阔。(6分)

(3)地表径流不断从四周将盐分带到盆地底部;蒸发旺盛,地下水蒸发过程中不断将地下的盐分带到表层;降水稀少,盐分难以下移(减溶)。(6分)

地 理 试 题

考查时间:90 分钟 满分: 100 分 考查内容: 自然地理

一、单项选择题(本题共30小题,每小题 1.5 分,共45分)

青藏高原面积达250万km2,大部分地区海拔在4000—6000m,在夏季是个巨大的热源,具有一定的增温效应,高原内部的气温要高于边缘地区临近低地或盆地上空相同海拔上的气温,这种增温效应对高原及其周围的地理生态格局有深远的影响。某研究团队沿着大致相同的纬度,从高原东部边缘到高原内部选取了四个样点(图1),收集了7月份的气温、林线、垂直带谱等相关数据,研究了青藏高原的增温效应及其影响。据此完成1~2题。

图1调查样点的相关地理信息

1.在海拔5200m的高度上,7月大气温度最高的是

A.甲 B.乙 C.丙 D.丁

2.受青藏高原增温效应的影响,从高原东部边缘到高原内部

①山地草甸带分布高度上升 ②雪线降低 ③垂直带基带上限降低 ④林线上升

A.①② B.②③ C.③④ D.①④

2019年8月,水手在汤加群岛附近海域发现海面上覆盖着大片多气孔的浮石,浮石密密麻麻形成“浮石筏”,面积超过150平方千米,仿佛一片新大陆。科学家预计“浮石筏”将在未来7—10个月内向澳大利亚大堡礁漂移,协助重建大堡礁生态。下图示意汤加群岛地理位置。据此完成3~5题。

3.推断浮石属于

A.沉积岩 B.变质岩 C.侵入岩 D.喷出岩

4.促使“浮石筏”向澳大利亚大堡礁移动的动力条件是

A.赤道暖流和东北风 B.东澳大利亚暖流和西北风

C.赤道暖流和东南风 D.东澳大利亚暖流和西南风

5.移动的“浮石筏”带来的影响有

①为大堡礁带来海洋生物 ②减弱海面蒸发

③明显提高流经海域水温 ④形成新的大陆

A.①② B.②③ C.①③ D.②④

海云是沿海一带一种特有的对流发展较旺盛的积云,形似古代的城墙。海云的演变有两种情况:一种是在沿海陆地和沿岸海上交替出现,但是维持时间较短;另一种快速发展,整日或连日维持不散。下图为海云形态图,据此完成6~8题。

6.在沿海陆地和沿岸海上交替出现的海云,其循环周期一般是

A.一小时 B.一个白天

C.一昼夜 D.一年

7.维持时间长且快速发展的海云最可能开始于

A.午夜的陆地上 B.黎明前的海上

C.日出时的陆地上 D.午后的海上

8.夏季时我国东南沿海会出现海云几天不散,并且整个云体快速向上发展的情况,预报概率最高的天气是

A.晴朗 B.无风

C.大雾 D.暴雨

华南地区春季暖湿水汽遇到较冷的墙面、地面时出现冒水的现象,称为“回南天”。露点温度是指在空气中水汽达到饱和时的温度。下图为某年南宁3月12-21日的气象要素统计图,据此完成9~10题。

9.“回南天”的形成需要长时间日平均气温低于12℃之后突然变得暖湿。导致华南地区春季多发“回南天”的天气系统是

A.气旋 B.反气旋 C.准静止锋 D.冷锋

10.图示的某段时间发生“回南天”,则本次“回南天”结束的时间可能为

A.15日 B.16日 C.17日 D.21日

下图为我国某区域某时段霜冻线变化及该时段北京天气状况图,据此完成11~13题。

11.该时段最可能位于

A.1月 B.4月 C.7月 D.10月

12.“风寒效应”指因风引起体感温度较实际气温低的现象,据图判断北京市“风寒效应”最显著的时间是

A.2日 B.3日 C.4日 D.5日

13.据图分析影响该地区2日~4日的天气系统最可能是

A.冷锋 B.暖锋

C.气旋 D.反气旋

湖冰是气候变化的敏感指示器,湖冰面积及封冻期长短受诸多因素影响。纳木错是西藏海拔最高(4718m)、面积(1920km2)第二的内陆微咸水湖,白马纳木错(1.45km2)是其子湖。湖区冬季盛行风为西风,大风日数多。最近三十年来,纳木错水面扩大,盐度也变大。资料显示,该湖区盐度与温度呈正相关,而与降水量的变化关系并不显著。下图为纳木错流域。据此完成14~16题。

14.纳木错在封冻期间结冰厚度最大的湖区位于

A.甲处 B.乙处

C.丙处 D.丁处

15.与纳木错相比,白马纳木错

A.冻结日期早、解冻日期早

B.冻结日期早、解冻日期迟

C.冻结日期迟、解冻日期早

D.冻结日期迟、解冻日期迟

16.近年来纳木错水面扩大、盐度变大,与其关联度最小的是

A.气温升高 B.风力强劲

C.下渗增加 D.径流增加

蓄水能力是评价土壤水源涵养、调节水循环能力的主要指标之一。林地土壤蓄洪作用主要反映在毛管孔隙水的贮存能力上。土壤持水量饱和后会产生地表和地下径流。下表为四川盆地东部海拔350米~951米某山不同林地土壤孔隙度和持水性资料。据此完成17~19题。

林地类型 孔隙度(%) 有机质含量(%) 饱和持水量(吨公顷)

总孔隙 非毛管孔 毛管孔

针阔混交林 59 17 45 4.62 503

常绿阔叶林 63 16 47 3.18 648

楠竹林 52 12 40 2.08 312

灌木林 73 17 56 7.79 1833

17.最不适合该山地作为水土保持林的林地类型是

A.针阔混交林 B.常绿阔叶林 C.楠竹林 D.灌木林

18.不考虑其他因素,在相同降水条件和相同前期土壤湿度条件下,产生径流时间最长的是

A.针阔混交林 B.常绿阔叶林 C.楠竹林 D.灌木林

19.当地灌木林有机质含量高,与其关联度最小的是

A.地表径流大 B.植物种类多 C.枯枝落叶多 D.年均温较高

土壤微生物(细菌、古菌、真菌等)是土壤有机质转化过程中较为活跃的因素,土壞微生物数量与土壤有机质含量、热量等要素呈正相关。下图为岷江上游河谷各类植被在土层0~10cm不同季节土壤徽生物生物量分布图。据此完成20~21题。

20.土壤微生物对土壤有机质转化的影响主要是

A.通过新陈代谢,生成大量有机质 B.将氮、磷等元素合成为有机质

C.搅动土壤,改变土壤有机质分布 D.分解转化有机残体,合成腐殖质

21.推测该地土壤肥力最高的季节及符合该季节肥力较高的主要依据是

A.春季 有机质积累量最大 B.夏季 微生物分解作用最强

C.秋季 大量枯枝落叶进入土壤 D.冬季 微生物分解作用最弱

悬移质是指悬浮在河道流水中、随流水向下移动的较细的泥沙及胶质物等。推移质是指在水流中沿河底滚动、移动或跳跃运动的泥沙颗粒。悬移质与推移质之间能进行相应的转化。下表示意陕西南部部分流域悬移质与推移质的平均状态比。据此完成22~24题。

流域名称 悬移质:推移质

略阳沮水河流域 1:0.70

山阳金钱河流域 1:1.49

安康月河流域 1:1.50

石泉牧马河流域 1:3.17

22.导致陕西南部不同河流悬移质与推移质比重差异的主导因素是

A. 流域面积 B. 降水特征

C. 地形特征 D. 土壤结构

23.据此判断,河流多年平均含沙量最高的是

A. 略阳沮水河流域 B. 山阳金钱河流域

C. 安康月河流域 D. 石泉牧马河流域

24.与1月份相比,7月份安康月河流域

A. 悬移质总量减少,推移质总量增多

B. 悬移质总量增多,推移质总量减少

C. 悬移质总量和推移质总量均减少

D. 悬移质总量和推移质总量均增多

海岸是海陆相互作用地带,贝壳堤是由海洋里大量甲壳生物的遗骸经过海潮和海浪长期冲刷及搬运,逐渐堆积而形成的,它是古海岸的遗迹。读图完成25~27题。

25.从6000年前至今,渤海湾西岸海岸线的变迁特点及主要原因是

A.陆进海退 河流泥沙堆积 B.陆进海退 海潮、海浪堆积

C.陆退海进 河流冲刷 D.陆退海进 海潮、海浪冲刷

26.贝壳堤形成的主要地质作用是

A.流水冲刷 B.海浪侵蚀 C.海浪堆积 D.流水堆积

27.从2500年前至今形成的两条贝壳堤在图示南部地区合二为一,是因为

A.贝壳堤必须与海岸线平行 B.南部海平面比北部海平面高

C.南部河流入海泥沙比北部的少 D.南部地壳下沉与外力堆积的速度相当

小明同学依据太阳升落演示软件推算,6月16日宜昌(30°N,110°E)日出方向大致为东偏北30°,宜昌一中新校区正则教学楼平面及当日日出太阳光照图如下。据此完成28~30题。

28.小明同学在三楼外走道窗台上放了一盆植物,植物长势良好,叶片已经部分伸出窗外,这一天天气晴好,这盆植物能够被太阳光照射到的时间大约是

A.12小时 B.10小时 C.9小时 D.8小时

29.当天,最后一缕阳光离开植物时,北京时间大约是

A.15:00 B.18:00 C. 15:40 D.18:40

30.对于日出方向,小明同学还没有来得及实地测算验证,地理课代表告诉他,过一些时间,太阳将在相同的位置升起,到时候测算也来得及,请问这一天是

A.6月28日 B.7月7日 C.12月16日 D.12月30日

二、非选择题(本题共4小题,共55分)

31.阅读图文材料,完成下列要求。(16分)

2020年2月,世界最大的撒哈拉沙漠连续几天刮起了强风,卷起了漫天黄沙,大量的沙尘飘过大西洋,抵达美洲(如下图所示)。据统计,撒哈拉沙漠每年向大西洋、南美等地输送约1.8亿吨的尘土。随着全球变暖,近年来这种沙尘天气正在不断加强,对地球环境带来深刻的影响。

(1)当沙尘飘过大西洋上空时,推断洋面气温的响应过程。(4分)

(2)分析沙尘在大西洋沉降对海洋生态的影响。(6分)

(3)说明沙尘在亚马孙平原沉降对维持热带雨林生态系统的积极作用。(6分)

32.阅读图文材料,完成下列要求。(17分)

伊犁河是亚洲中部的一条国际河流,全长1236km,流域面积15.1万km2,是巴尔喀什湖的主要补给水源。雅马渡以上为上游,雅马渡至哈萨克斯坦的伊犁村(卡普恰盖)为中游,伊犁村至巴尔喀什湖为下游。在伊犁村以上,河道蜿蜒曲折,穿流在多沼泽与湖泊的宽河谷中。自伊犁村以下,进入卡普恰盖峡谷,水流清澈。伊犁河上游水资源最为丰富,干支流均有汛期,且干流汛期较长,流量相对平稳,历史上未出现过大范围的严重洪涝灾害。下图示意伊犁河流域。

(1)说明伊犁河成为巴尔喀什湖主要补给水源的原因。(6分)

(2)从整体性角度说明伊犁村以下河段水流清澈的主要原因。(4分)

(3)分析伊犁河干流汛期长,流量平稳的原因。(7分)

33. 阅读图文材料,完成下列要求。(6分)

涎流冰是寒冷地区特有的水文地质现象,是指居间不冻层地下水从地表裂缝溢流后,受低温影响冻结而成的积冰体。居间不冻层是永久冻土上方冬季也不会冻结的含水层。俄罗斯西伯利亚东部布鲁斯(61°20′N,129°04′E)是涎流冰多发区,在布鲁斯东西走向的细长山谷南侧边坡底部常见涎流冰。下图示意西伯利亚布鲁斯南侧边坡水文地质剖面和2018~2019年布鲁斯气温和积雪深度变化曲线图。

(1)说出该地地表积雪对涎流冰形成的作用。(2分)

(2)分析冬季该地涎流冰的形成过程。(3分)

(3)近十年来,该地年均温升高导致涎流冰面积扩大,对此作出合理解释。(1分)

34.阅读图文材料,完成下列要求。(16分)

大分水岭盆地位于美国怀俄明州中南部地区,平均海拔约2100米。盆地内年平均降水量120~300毫米,浅水湖面年平均蒸发量大于750毫米。地质历史时期由于造山运动形成盆地,盆地内发育河流R(现为时令河),R河向东通过垭口注入北普特拉河;冰川期的北普特拉河源头山区冰川广布。气候转暖期冰川大规模消融,北普特拉河径流量剧增;地壳运动使R河出口处的海拔逐步升至1990米,大分水岭盆地出口被封闭,由外流盆地演变为内流盆地并一直保持封闭状态(河流无法外泄)。近1万年来,大分水岭盆地内沙丘广泛发育。下图示意大分水岭盆地及周边地形图。

(1)简述冰川消融期造成大分水岭盆地封闭的内、外力作用过程。(4分)

(2)分析盆地内沙丘广泛发育的原因。(6分)

(3)大分水岭盆地自封闭以来,盆地底部地表物质中的盐类含量逐渐增加。请说明这些盐类物质的富集过程。(6分)

地理答案

一、单项选择题(本题共30小题,每小题 1.5 分,共45分)

1—5 A D D C A 6—10 C B D C A 11—15 B C A D A

16—20 C C D A D 21—25 C C A D A 26—30 C D B C A

二、非选择题(本题共4小题,共55分)

31.(16分)(1)当沙尘飘过大西洋上空时,大量反射、散射削弱太阳辐射,减少大气获得的热量,降低了温度;沙尘作为凝结核,促进洋面蒸发的水汽凝结,成云致雨,削弱太阳辐射,继续降低气温。(4分)

(2)沙尘作为营养物质;促进海洋藻类的旺盛生长;藻类的增加促进鱼虾等海洋生物的旺盛生长。(6分)

(3)热带雨林高温多雨,有机质分解快、流失多,土壤贫瘠;沙尘沉降,增加了土壤肥力;促进雨林生长,维持了动植物生态平衡。(6分)

32.(17分)(1)伊犁河上游位于盛行西风的迎风坡,多地形雨,大气降水较多;天山冰雪融水量大,河流上游来水量大;流域面积广,支流众多,汇水量大。(6分)

(2)上游修建有多个水库,泥沙大量沉积库区;上游沼泽广布,对水流起到过滤作用,导致下游河段泥沙来源减少。(4分)

(3)流域内以温带大陆性气候为主,河流以冰雪融水补给为主;春季自下游到中游,积雪依次融化,形成春汛;夏季,上游地区冰雪融化加上山地降水,形成夏讯;中上游河段多沼泽、湖泊调蓄作用显著。(7分)

33.(6分)(1)作用:暖季,地表积雪融化,下渗补给地下水,为涎流冰的形成提供充足的水源;冷季,地表积雪具有保温隔热作用,使地下水不完全冻结,保证地下水能够正常流动。(2分)

(2)冬季居间不冻层水体受地形坡度影响流向边坡底部;冬季(地表土层冻结,使居间不冻层变成承压含水层,压力增大促使)地下水从地表裂缝溢出;冬季寒冷漫长,溢出的地下水冻结,形成涎流冰。(3分)

(3)年均温升高,加剧了多年冻土融化,释放出更多的地下水,为次年涎流冰提供充足的水源,有利于涎流冰面积的扩大。(1分)

34.(16分)(1) (内力作用)大分水岭盆地出口处地壳抬升,使大分水岭盆地封闭;(外力作用)盆地内地势较低,冰川分布少,冰川融水补给较少,盆地内地势平缓,河流侵蚀能力较弱、无法切穿原出口处的高地。(4分)

(2)山脉阻挡盛行西风气流,降水少,蒸发能力强,气候干燥,植被覆盖率低,土壤发育差;昼夜温差大,地表物质风化作用强,沙源丰富;盆地内部地势平坦,堆积空间广阔。(6分)

(3)地表径流不断从四周将盐分带到盆地底部;蒸发旺盛,地下水蒸发过程中不断将地下的盐分带到表层;降水稀少,盐分难以下移(减溶)。(6分)

同课章节目录