河南省焦作市县级重点中学2021-2022学年高二上学期期中考试历史试卷【word版答案】

文档属性

| 名称 | 河南省焦作市县级重点中学2021-2022学年高二上学期期中考试历史试卷【word版答案】 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 126.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-11-06 08:19:22 | ||

图片预览

文档简介

2021—2022学年上学期期中考试试题

高二历史试卷

时间:90分钟 分值:100分

考生注意:

1.本试卷满分90分,考试时间100分钟。

2.答题前,考生务必用直径0.5毫米黑色墨水签字笔将密封线内项目填写清楚。

3.考生作答时,请将答案答在答题卡上。选择题每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑;非选择题请用直径0.5毫米黑色墨水签字笔在答题卡上各题的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效,在试题卷、草稿纸上作答无效。

一、选择题:本题共25小题,每小题2分,共50分。每小题只有一个选项符合要求。

1.据史料记载,周成王弟弟唐叔虞被分封在山西,建立晋国,接受的指令是:必须尊重当地夏人的文化传统和土著戎人的风俗习惯。周公儿子伯禽被分封在鲁国,那是奄人的居地,鲁国就有“社”与“奄社”并存的现象。据此可推知,分封制的推行

A.促进了西周文化的多元化 B.削弱了周王室的权威

C.推动了王室直接管理地方 D.加强了地方的自主性

2.公元前681年,齐桓公被周天子任命为东部国家的“伯”。在先秦“伯”与“霸”相通,本义是兄长。如果说周天子是天下诸侯之父,那么“霸”就是诸侯之长。材料反映出

A.周王的权力得到加强 B.宗法分封秩序得到强化

C.礼治的内核依然存在 D.周天子的统治彻底瓦解

3.汉武帝时,由中央政府专门向富商豪民发行白金币。白金币有三种,用银、锡合铸而成,作价奇高,其中圆形龙纹币,重八两,值三千钱;方形马纹币,重六两,值五百钱;椭圆形龟纹币,重四两,值三百钱。朝廷这种做法

A.稳定了金融秩序 B.将铸币权收归了中央

C.削弱了地方实力 D.实现了思想上的统一

4.宋初,内侍侯莫陈犯事,宰相赵普要诛杀之,宋太宗想庇护,认为“岂有万乘之主不能底一人乎!”由于赵普坚持履法,结果“帝不得已,命诛之。”材料反映了宋初

A.宰相助国君理性治国 B.宰相掌握国家最高行政权

C.政治上实行集体决策 D.朝廷内部权力的再分配

5.据《元史·地理志》记载:“盖岭北、辽阳与甘肃、四川、云南、湖广之边,唐所谓羁縻之州,往往在是,今皆赋役之,比于内地。”这主要说明元代

A.边疆管理呈现出与内地一体化的趋向 B.对边疆地区实施了比较稳定的统治

C.疆域范围出现比唐朝扩大化的趋向 D.改革赋役制度使财政收入大幅增加

6.明朝建立后,朱元璋立长子朱标为太子,其他二十三个儿子均封为落王。朱元璋的理想是让他们能“上卫王室,下安生民”,以保朱家大明国泰安康,千秋万代。这种现象说明

A.分封制度得以发展 B.地方行政体系不断完善

C.血缘政治影响深远 D.中枢权力机构出现调整

7.有学者指出:当秦朝全新的政治形态在多种不同的文化类型中被怀疑、被否定时,它无法让秦朝统治下的人民获得自我身份的认同感和归属感。于是,秦朝的二世而亡便成了必然性的结果。该学者认为秦朝亡于

A.政治新形态被怀疑和否定 B.未能实现文化心理的统合

C.推行郡县制激化社会矛盾 D.严刑峻法激化了社会矛盾

8.赵宣,东汉人。他在墓道里守丧二十多年,以此闻名天下。时任州官陈蕃问起大孝子守孝期间的起居生活,却得知他在此期间生了五个子女,于是大怒:你个龌龊东西,给我治罪。假孝子锒铛入狱。这一事实说明

A.选官标准为其提供了机会 B.赵宣做假孝子纯为博虚名

C.汉代地方管理制度的完善 D.汉代选官制度有其合理性

9.按照唐制,凡属皇帝敕令,必须经三省政事堂会议正式议决通过,并加盖“中书门下之印”,方可颁行生效,因此唐代也就出现了“不经凤阁鸾台,何名为敕”的现象。这说明唐代三省制下

A.中枢决策的有效性加强 B.君权受到一定程度制约

C.宰相之间彼此相互制衡 D.政事堂掌握最高决策权

10.表1为唐代三省机构的变迁。据此可知,这一时期

表1

时间 变迁

唐初 “中书造命,门下审覆,尚书奉行。”其中“尚书省为宰相机关兼行政机关”

唐太宗贞观年间 门下省可以驳正尚书省六部奏事和审复中书省草拟的诏书,还掌管着加盖天子印玺及诏敕副署之权

唐高宗弘道元年(683年) “始迁政事堂于中书省”

唐玄宗开元十一年(723年) 政事堂改名为中书门下,并设置于五房之后,中书门下成了独立的宰相署,中书省与宰相府署分离,逐渐向“以中书舍人为长官的专门负责撰写制敕的机构”渡过

A.政治决策运行具有随意性

B.B.三省的运行机制发生了根本性变化

C.君主权力受到一定的制约

D.D.三省的变迁反映了君主专制的加强

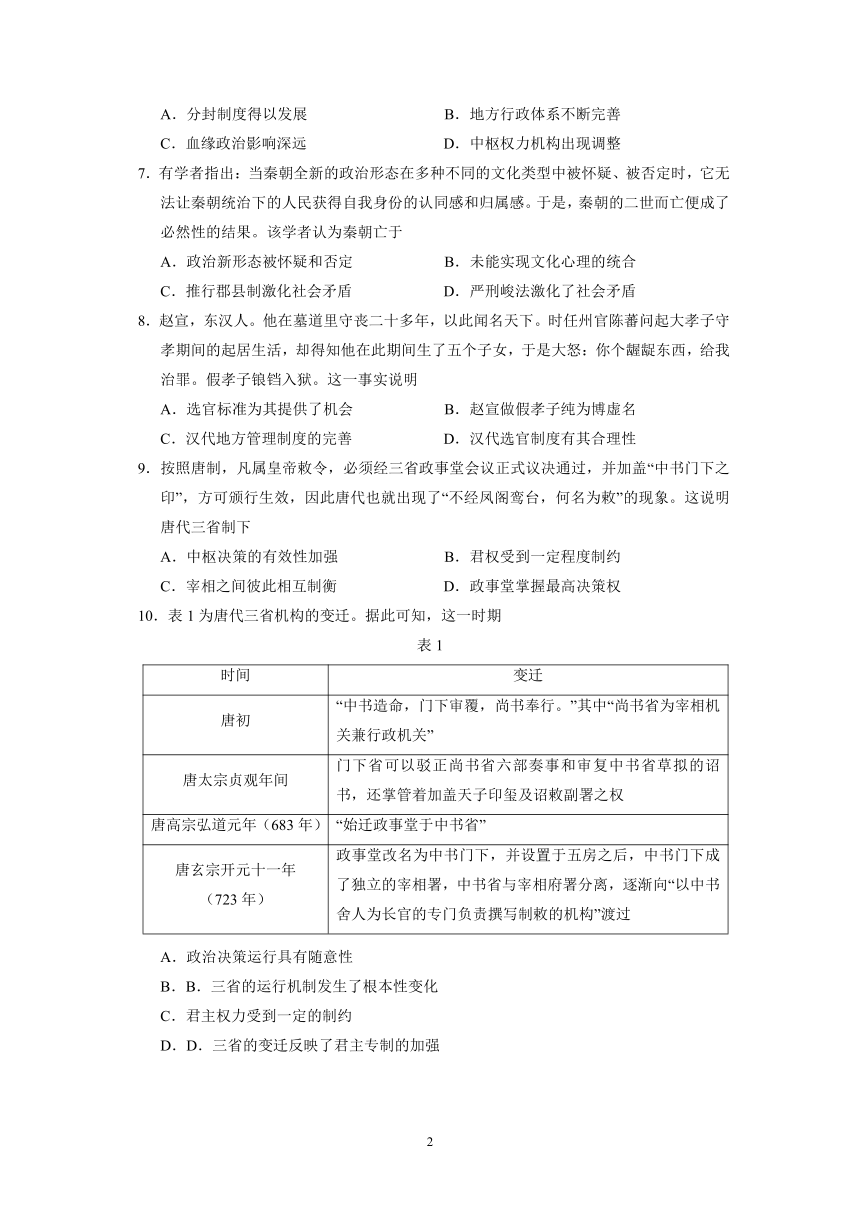

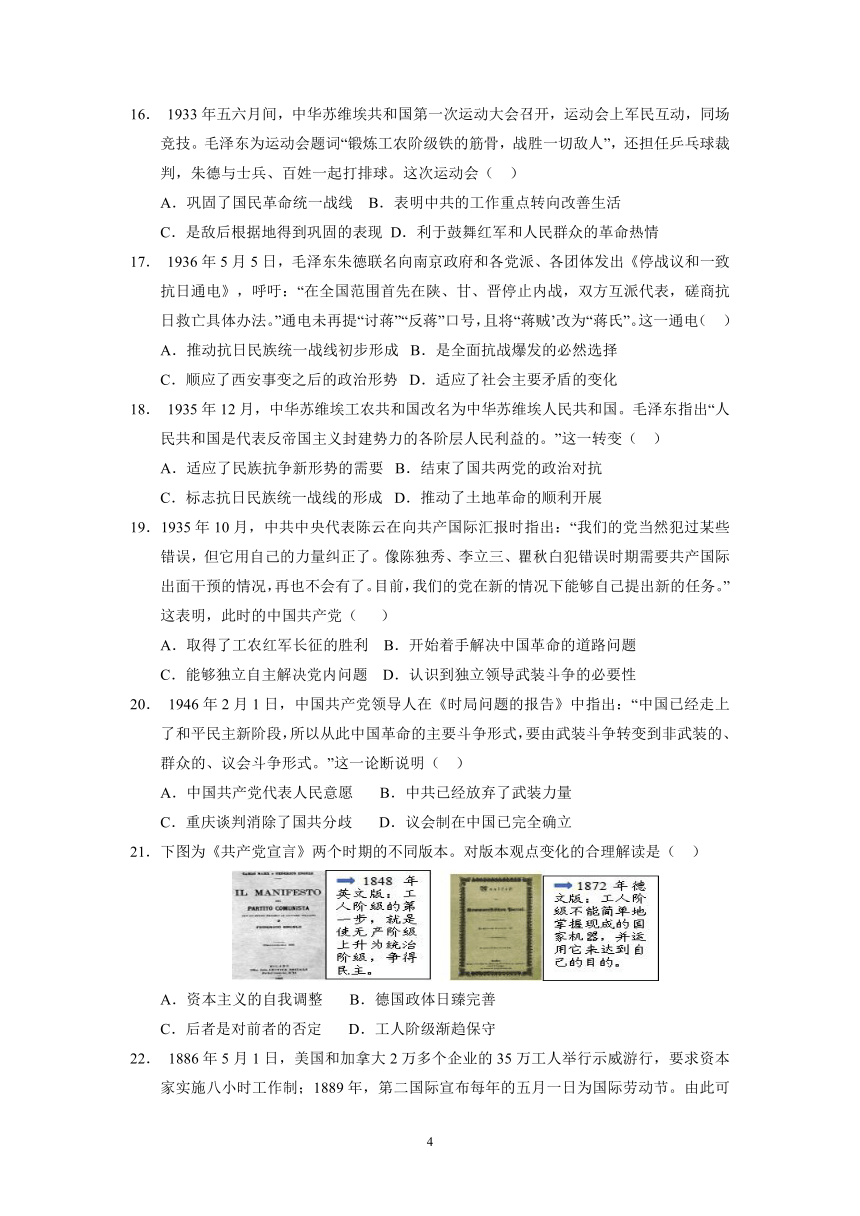

11.图1为史籍中关于唐代官员的出身与科第实绩的详细统计(单位:人)。据图中信息可得出的结论是,唐代

图1

A.社会阶层的流动日益频繁 B.科举制受到现实的制约

C.门第依然是选官主要标准 D.寒门子弟不受政府重视

12.宋神宗即位后,对西北偏远地区的士子额外照顾,保障其名额比例,降低考试难度。对西北地区士子不擅长“诗词歌赋”的情况给予特殊照顾,“东南多取进士,西北多取经学者”。对家住偏远地区的应试者给予一定的物质帮助。这些举措

A.扩大了国家权力机构成员的区域分布 B.保证了科举取士的公平

C.旨在打破豪门士族势力对政治的垄断 D.改变了科举取士的标准

13.表2是明代内阁大臣在阁年限统计情况。这一现象

表2

年限 1年以下 1-2年 2-5年 5-10年 10-15年 15-20年 20年以上

阁臣数(人) 30 37 42 25 12 15 4

占比(%) 18.63 22.98 26.09 15.53 7.45 6.83 2.49

A.促进了官吏队伍的年轻化 B.削弱了国家政策的稳定性

C.说明了内阁辅助作用不大 D.反映了明朝官僚机构膨胀

14.在古代中国,朝延对地方主官的考核主要有管理辖区的户口增减、土地开垦、钱谷出入、治安稳定、文化教育以及监察、管理下属情况等。这表明古代中国地方

A.考核奖惩机制较严密 B.考核规章制度完备化

C.考核消弭了地方制度 D.考核内容颇具针对性

15.在清代的地方行政管理体制中,巡抚主民政事务,总督主军事。但实际上,二者的职权具有相当的类似性,可以说是相互交织:彼此渗透,且有的督抚其辖地也有局部重叠。这一做法是为了

A.打破权力垄断以加强中央集权 B.加强君主专制以维护皇权独尊

C.提高地方行政管理制度的效率 D.军民分治以加强地方的独立性

16. 1933年五六月间,中华苏维埃共和国第一次运动大会召开,运动会上军民互动,同场竞技。毛泽东为运动会题词“锻炼工农阶级铁的筋骨,战胜一切敌人”,还担任乒乓球裁判,朱德与士兵、百姓一起打排球。这次运动会( )

A.巩固了国民革命统一战线 B.表明中共的工作重点转向改善生活

C.是敌后根据地得到巩固的表现 D.利于鼓舞红军和人民群众的革命热情

17. 1936年5月5日,毛泽东朱德联名向南京政府和各党派、各团体发出《停战议和一致抗日通电》,呼吁:“在全国范围首先在陕、甘、晋停止内战,双方互派代表,磋商抗日救亡具体办法。”通电未再提“讨蒋”“反蒋”口号,且将“蒋贼’改为“蒋氏”。这一通电( )

A.推动抗日民族统一战线初步形成 B.是全面抗战爆发的必然选择

C.顺应了西安事变之后的政治形势 D.适应了社会主要矛盾的变化

18. 1935年12月,中华苏维埃工农共和国改名为中华苏维埃人民共和国。毛泽东指出“人民共和国是代表反帝国主义封建势力的各阶层人民利益的。”这一转变( )

A.适应了民族抗争新形势的需要 B.结束了国共两党的政治对抗

C.标志抗日民族统一战线的形成 D.推动了土地革命的顺利开展

19.1935年10月,中共中央代表陈云在向共产国际汇报时指出:“我们的党当然犯过某些错误,但它用自己的力量纠正了。像陈独秀、李立三、瞿秋白犯错误时期需要共产国际出面干预的情况,再也不会有了。目前,我们的党在新的情况下能够自己提出新的任务。”这表明,此时的中国共产党( )

A.取得了工农红军长征的胜利 B.开始着手解决中国革命的道路问题

C.能够独立自主解决党内问题 D.认识到独立领导武装斗争的必要性

20. 1946年2月1日,中国共产党领导人在《时局问题的报告》中指出:“中国已经走上了和平民主新阶段,所以从此中国革命的主要斗争形式,要由武装斗争转变到非武装的、群众的、议会斗争形式。”这一论断说明( )

A.中国共产党代表人民意愿 B.中共已经放弃了武装力量

C.重庆谈判消除了国共分歧 D.议会制在中国已完全确立

21.下图为《共产党宣言》两个时期的不同版本。对版本观点变化的合理解读是( )

A.资本主义的自我调整 B.德国政体日臻完善

C.后者是对前者的否定 D.工人阶级渐趋保守

22. 1886年5月1日,美国和加拿大2万多个企业的35万工人举行示威游行,要求资本家实施八小时工作制;1889年,第二国际宣布每年的五月一日为国际劳动节。由此可知,国际劳动节的出现( )

A.完成了保障工人权益的使命 B.旨在推动无产阶级革命发展

C.受到了世界民主运动的推动 D.在世界各国获得了普遍认同

23.十月革命前,列宁主要从革命视角看待工会组织,认为工会应该团结和联合工人、维护工人阶级利益、反抗资本主义统治;十月革命后,列宁主要从管理视角考虑工会的作用,认为工会应该在管理国家、教育工人、维护工人和国家利益等方面发挥自身作用。这转变( )

A.适应了国家政治形态变化的需要 B.主要基于劳动者维权的现实需要

C.说明工人阶级成为革命领导阶级 D.表明工会的独立性获得充分发挥

24.中共中央在经过一年多时间的起草工作后提出宪法草案初稿,1954年3月交宪法起草委员会讨论通过,然后组织全国各大城市各方面代表人物8000多人进行了两个多月的讨论修改而成宪法草案,于6月14日公布,交全国人民讨论。又经过两个多月时间,约有1.5亿人参加讨论……最后提交全国人民代表大会讨论通过。该宪法出台的过程说明了( )

A.宪法修订程序是极其复杂的 B.宪法制定的严肃性和群众性

C.宪法的出台经过了充分讨论 D.宪法是历史经验的高度总结

25.1998年,青岛四方区瑞昌路街道的第二、六居委会启动社区直选。2000年,民政部开始在全国范围内推动社区建设。2002 年,社区直选普及。这些措施表明我国( )

A.农村基层民主选举拉开序幕 B.基层民主选举获得不断发展

C.人民代表大会制度不断完善 D.逐步建立了完善的法律体系

二、非选择题:共3小题,共计40分

26.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料一 董仲舒从天出发来论仁,认为天是万物的本源,天生人并养育人,而上天要治理宇宙万物, 就不能靠刑罚,而是主要靠仁德,因此宇宙万物才如此有秩序,所以天是具有仁义精神的。他在强调“仁 者爱人”的基础上,提出仁爱的对象不能是“我”、自己,而必须是他人,并由此推衍出“质于爱民, 以下至于鸟兽昆虫莫不爱。”

——摘编自孟维《董仲舒对先秦儒家“仁”的继承与发展》

材料二 作为影响最大的理学家,朱熹建构了以理为本原的理学体系。仁在朱熹理学中具有至关重 要的地位,为天理的代名词。通过对仁的诠释,朱熹建构了一个完整的体系:仁是天理,彰显了仁之本 原地位;仁是“百善之首”,突出了仁在五常乃至全部道德条目中的统领作用;不仅理清了仁之内涵, 而且为“仁臻于与天地万物为一体”奠定了前提;仁者与天地万物为一体是对先秦儒家通过道德践履与 天人合一的继承中,提出的仁者与天地万物为一体的新境界。 ——摘编自魏义霞《朱熹对仁的诠释》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括董仲舒对先秦儒家“仁”的发展表现及其目的。(6 分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析比较董仲舒、朱熹思想的异同,并谈谈从中得到的认识。 (6 分)

27.阅读下列材料,回答问题。(16分)

材料一 1680年12月26日,一颗彗星划过了巴黎的夜空。对现代天文学一无所知的巴黎人惶恐不安,以为大祸即将来临,认为这是“千祸之兆”。巴黎人不知道彗星产生的原因,但是他们的预感并没有错,盛极一时的路易十四时代由此开始走向衰败,而另外一个新的时代已经站到历史的门口。这就是启蒙时代。

——《大国崛起·法国》

材料二 (启蒙运动)在经济领域中的主要口号是自由放任——让人民做他们愿意做的事,让自然界自然地发展……在宗教方面,主要口号是“砸烂可耻的东西”,即消灭宗教的狂热和不容异说。……在政治方面,哲人们也有一个关键性的用语——“社会契约”。……这些口号破坏了传统的制度和习俗。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料三 欧洲把合众国的建立视为明证:启蒙时代的许多思想都是切实可行的……歌德曾经若有所思的对美国称道说,美利坚,你的那个大陆胜过我们的这个旧大陆。

——R·R·帕尔默等《现代世界史》

(1)材料一中“路易十四时代”和“启蒙时代”的主要政治特征各是什么?结合所学知识分析17世纪“启蒙时代”到来的历史条件。(8分)

(2)依据材料二并结合所学知识,列举启蒙运动的领袖们为破坏“传统的制度和习俗”而设计的三种主要方案。(3分)

(3)根据材料三并结合所学知识,简要指出合众国的成立践行了哪些启蒙思想。如何理解歌德所说的“你的那个大陆胜过我们的这个旧大陆”? (5分)

28.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 政思多门……三教(儒、佛、道)于是平可一矣。

——(隋)王通《中说》

材料二 未有天地之先,毕竟也只是理。 有此理,便有此天地。……一事不穷,则阙了一事道理;一物不格,则阙了一物道理。

——《朱子语类》

心外无物,心外无事,心外无理……吾心之良知,即所谓天理也。致吾心良知之天理于事事物物,则事事物物皆得其理矣。

——(明)王守仁《王阳明集》

材料三 哲学家张载曾庄严宣告:“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平。”顾炎武在明清易代之际发出“天下兴亡,匹夫有责”的慷慨呼号;文天祥、东林党人在异族强权及腐朽政治势力面前,正气浩然,风骨铮铮,无不浸润了“理学”的精神价值和道德理想。

——张岱年、方克立主编《中国文化概论》

(1)魏晋南北朝以来,儒学的发展出现了危机。根据材料一,指出“危机”的主要表现。结合所学知识,分析宋代的儒家学者是怎样应对“危机”的。(8分)

(2)根据材料三,指出理学蕴涵的“精神价值和道德理想”。(4分)

29.(10分)阅读下对材科,回答问题。

材料一 中国1952 -1978年经济结构出现了可喜的转变,1952年工业产值只相当于农业产值的1.%,1978年工业产值与农业产值已相等,中国在工业化道路上起多管并进。

——戴逸《中国经济的千年态势与复兴之路》

材料二 我们过去三十年的改革,有两次大的推进:一次是 1984年到1988年,就是20世纪80年代我们有一次大的推进;20世纪90年代又有一次大的推进。

——吴敬琏《中国怎样重启改革》

(1)据材料一,指出中国1952- 1978 年经济建设的主要成就。结合所知识,分析取得成就的原因。(6分)

(2)结合所学知识,概括材料二中改革的两次大的推进的表现。(4分)

历史答案

一、选择题(共25小题,每小题2分,共50分)

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

答案 A C C A A C B A B D B A B D A

题号 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

答案 D D A C A A C A B B

26.(1)表现:从天道的高度来论“仁”,将儒家“仁”与天道神学结合;扩大“仁爱”的范围。目的: 适应或巩固汉武帝实行大一统的需要。

同:都继承了儒家思想“仁”的学说;异:与董仲舒相比,朱熹融合佛道思想,以主观唯心主义的 方式较完整地认识了天与人的关系,朱熹的“天人合一”观把“天理”与“仁”相结合,最终构建了一 个完整的理论; 认识:思想文化具有自身的历史继承性;随着时代进步,思想文化不断向前发展。

27.(1)特征:专制;从专制走向民主。条件:思想上,文艺复兴和宗教改革的深入发展;经济上,资本主义的发展;阶级上:资产阶级队伍壮大;政治上:英法等中央集权民族国家的形成;科学上,科学与知识的进步。

(2)方案:伏尔泰的君主立宪制;孟德斯鸠的“三权分立”;卢梭的“社会契约”。

(3)启蒙思想:“天赋人权”说、“社会契约论”、“三权分立”说、“人民主权”论等。美国建立并颁布了世界上第一部资产阶级民主宪法——1787年宪法,践行了启蒙运动的核心思想;通过三权分立实现权力的“制约与平衡”,避免了绝对权力的出现,保护了资产阶级民主;通过妥协,调和了美国社会的各种矛盾,为美国的长期稳定和发展打下坚实的基础。而旧大陆仍然是封建专制制度占统治地位。

28.答案

(1)危机:儒学受到佛教和道教的冲击。

应对:弘扬积极入世、关怀现实的儒学传统,吸收和融合佛教、道教思想,创立“理学”。

(2)强调人的社会责任和历史使命;注重气节、品德。

29.答案

(1)成就:工农业产值趋于平衡,经济结构明显改善,工业化建设取得重大进展。原因:借鉴苏联模式,开展有计划的经济建设;建立计划经济体制,优先发展重工业。

(2)20世纪80年代进行以扩大经营自主权为核心的农村和城市经济体制改革,全面对外开放;20世纪90年代确立建立社会主义市场经济体制的改革目标。

士族 庶族

618-709

士族 庶族

710-779

士族 庶族

780-846

士族 庶族

847-906

年

13

高二历史试卷

时间:90分钟 分值:100分

考生注意:

1.本试卷满分90分,考试时间100分钟。

2.答题前,考生务必用直径0.5毫米黑色墨水签字笔将密封线内项目填写清楚。

3.考生作答时,请将答案答在答题卡上。选择题每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑;非选择题请用直径0.5毫米黑色墨水签字笔在答题卡上各题的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效,在试题卷、草稿纸上作答无效。

一、选择题:本题共25小题,每小题2分,共50分。每小题只有一个选项符合要求。

1.据史料记载,周成王弟弟唐叔虞被分封在山西,建立晋国,接受的指令是:必须尊重当地夏人的文化传统和土著戎人的风俗习惯。周公儿子伯禽被分封在鲁国,那是奄人的居地,鲁国就有“社”与“奄社”并存的现象。据此可推知,分封制的推行

A.促进了西周文化的多元化 B.削弱了周王室的权威

C.推动了王室直接管理地方 D.加强了地方的自主性

2.公元前681年,齐桓公被周天子任命为东部国家的“伯”。在先秦“伯”与“霸”相通,本义是兄长。如果说周天子是天下诸侯之父,那么“霸”就是诸侯之长。材料反映出

A.周王的权力得到加强 B.宗法分封秩序得到强化

C.礼治的内核依然存在 D.周天子的统治彻底瓦解

3.汉武帝时,由中央政府专门向富商豪民发行白金币。白金币有三种,用银、锡合铸而成,作价奇高,其中圆形龙纹币,重八两,值三千钱;方形马纹币,重六两,值五百钱;椭圆形龟纹币,重四两,值三百钱。朝廷这种做法

A.稳定了金融秩序 B.将铸币权收归了中央

C.削弱了地方实力 D.实现了思想上的统一

4.宋初,内侍侯莫陈犯事,宰相赵普要诛杀之,宋太宗想庇护,认为“岂有万乘之主不能底一人乎!”由于赵普坚持履法,结果“帝不得已,命诛之。”材料反映了宋初

A.宰相助国君理性治国 B.宰相掌握国家最高行政权

C.政治上实行集体决策 D.朝廷内部权力的再分配

5.据《元史·地理志》记载:“盖岭北、辽阳与甘肃、四川、云南、湖广之边,唐所谓羁縻之州,往往在是,今皆赋役之,比于内地。”这主要说明元代

A.边疆管理呈现出与内地一体化的趋向 B.对边疆地区实施了比较稳定的统治

C.疆域范围出现比唐朝扩大化的趋向 D.改革赋役制度使财政收入大幅增加

6.明朝建立后,朱元璋立长子朱标为太子,其他二十三个儿子均封为落王。朱元璋的理想是让他们能“上卫王室,下安生民”,以保朱家大明国泰安康,千秋万代。这种现象说明

A.分封制度得以发展 B.地方行政体系不断完善

C.血缘政治影响深远 D.中枢权力机构出现调整

7.有学者指出:当秦朝全新的政治形态在多种不同的文化类型中被怀疑、被否定时,它无法让秦朝统治下的人民获得自我身份的认同感和归属感。于是,秦朝的二世而亡便成了必然性的结果。该学者认为秦朝亡于

A.政治新形态被怀疑和否定 B.未能实现文化心理的统合

C.推行郡县制激化社会矛盾 D.严刑峻法激化了社会矛盾

8.赵宣,东汉人。他在墓道里守丧二十多年,以此闻名天下。时任州官陈蕃问起大孝子守孝期间的起居生活,却得知他在此期间生了五个子女,于是大怒:你个龌龊东西,给我治罪。假孝子锒铛入狱。这一事实说明

A.选官标准为其提供了机会 B.赵宣做假孝子纯为博虚名

C.汉代地方管理制度的完善 D.汉代选官制度有其合理性

9.按照唐制,凡属皇帝敕令,必须经三省政事堂会议正式议决通过,并加盖“中书门下之印”,方可颁行生效,因此唐代也就出现了“不经凤阁鸾台,何名为敕”的现象。这说明唐代三省制下

A.中枢决策的有效性加强 B.君权受到一定程度制约

C.宰相之间彼此相互制衡 D.政事堂掌握最高决策权

10.表1为唐代三省机构的变迁。据此可知,这一时期

表1

时间 变迁

唐初 “中书造命,门下审覆,尚书奉行。”其中“尚书省为宰相机关兼行政机关”

唐太宗贞观年间 门下省可以驳正尚书省六部奏事和审复中书省草拟的诏书,还掌管着加盖天子印玺及诏敕副署之权

唐高宗弘道元年(683年) “始迁政事堂于中书省”

唐玄宗开元十一年(723年) 政事堂改名为中书门下,并设置于五房之后,中书门下成了独立的宰相署,中书省与宰相府署分离,逐渐向“以中书舍人为长官的专门负责撰写制敕的机构”渡过

A.政治决策运行具有随意性

B.B.三省的运行机制发生了根本性变化

C.君主权力受到一定的制约

D.D.三省的变迁反映了君主专制的加强

11.图1为史籍中关于唐代官员的出身与科第实绩的详细统计(单位:人)。据图中信息可得出的结论是,唐代

图1

A.社会阶层的流动日益频繁 B.科举制受到现实的制约

C.门第依然是选官主要标准 D.寒门子弟不受政府重视

12.宋神宗即位后,对西北偏远地区的士子额外照顾,保障其名额比例,降低考试难度。对西北地区士子不擅长“诗词歌赋”的情况给予特殊照顾,“东南多取进士,西北多取经学者”。对家住偏远地区的应试者给予一定的物质帮助。这些举措

A.扩大了国家权力机构成员的区域分布 B.保证了科举取士的公平

C.旨在打破豪门士族势力对政治的垄断 D.改变了科举取士的标准

13.表2是明代内阁大臣在阁年限统计情况。这一现象

表2

年限 1年以下 1-2年 2-5年 5-10年 10-15年 15-20年 20年以上

阁臣数(人) 30 37 42 25 12 15 4

占比(%) 18.63 22.98 26.09 15.53 7.45 6.83 2.49

A.促进了官吏队伍的年轻化 B.削弱了国家政策的稳定性

C.说明了内阁辅助作用不大 D.反映了明朝官僚机构膨胀

14.在古代中国,朝延对地方主官的考核主要有管理辖区的户口增减、土地开垦、钱谷出入、治安稳定、文化教育以及监察、管理下属情况等。这表明古代中国地方

A.考核奖惩机制较严密 B.考核规章制度完备化

C.考核消弭了地方制度 D.考核内容颇具针对性

15.在清代的地方行政管理体制中,巡抚主民政事务,总督主军事。但实际上,二者的职权具有相当的类似性,可以说是相互交织:彼此渗透,且有的督抚其辖地也有局部重叠。这一做法是为了

A.打破权力垄断以加强中央集权 B.加强君主专制以维护皇权独尊

C.提高地方行政管理制度的效率 D.军民分治以加强地方的独立性

16. 1933年五六月间,中华苏维埃共和国第一次运动大会召开,运动会上军民互动,同场竞技。毛泽东为运动会题词“锻炼工农阶级铁的筋骨,战胜一切敌人”,还担任乒乓球裁判,朱德与士兵、百姓一起打排球。这次运动会( )

A.巩固了国民革命统一战线 B.表明中共的工作重点转向改善生活

C.是敌后根据地得到巩固的表现 D.利于鼓舞红军和人民群众的革命热情

17. 1936年5月5日,毛泽东朱德联名向南京政府和各党派、各团体发出《停战议和一致抗日通电》,呼吁:“在全国范围首先在陕、甘、晋停止内战,双方互派代表,磋商抗日救亡具体办法。”通电未再提“讨蒋”“反蒋”口号,且将“蒋贼’改为“蒋氏”。这一通电( )

A.推动抗日民族统一战线初步形成 B.是全面抗战爆发的必然选择

C.顺应了西安事变之后的政治形势 D.适应了社会主要矛盾的变化

18. 1935年12月,中华苏维埃工农共和国改名为中华苏维埃人民共和国。毛泽东指出“人民共和国是代表反帝国主义封建势力的各阶层人民利益的。”这一转变( )

A.适应了民族抗争新形势的需要 B.结束了国共两党的政治对抗

C.标志抗日民族统一战线的形成 D.推动了土地革命的顺利开展

19.1935年10月,中共中央代表陈云在向共产国际汇报时指出:“我们的党当然犯过某些错误,但它用自己的力量纠正了。像陈独秀、李立三、瞿秋白犯错误时期需要共产国际出面干预的情况,再也不会有了。目前,我们的党在新的情况下能够自己提出新的任务。”这表明,此时的中国共产党( )

A.取得了工农红军长征的胜利 B.开始着手解决中国革命的道路问题

C.能够独立自主解决党内问题 D.认识到独立领导武装斗争的必要性

20. 1946年2月1日,中国共产党领导人在《时局问题的报告》中指出:“中国已经走上了和平民主新阶段,所以从此中国革命的主要斗争形式,要由武装斗争转变到非武装的、群众的、议会斗争形式。”这一论断说明( )

A.中国共产党代表人民意愿 B.中共已经放弃了武装力量

C.重庆谈判消除了国共分歧 D.议会制在中国已完全确立

21.下图为《共产党宣言》两个时期的不同版本。对版本观点变化的合理解读是( )

A.资本主义的自我调整 B.德国政体日臻完善

C.后者是对前者的否定 D.工人阶级渐趋保守

22. 1886年5月1日,美国和加拿大2万多个企业的35万工人举行示威游行,要求资本家实施八小时工作制;1889年,第二国际宣布每年的五月一日为国际劳动节。由此可知,国际劳动节的出现( )

A.完成了保障工人权益的使命 B.旨在推动无产阶级革命发展

C.受到了世界民主运动的推动 D.在世界各国获得了普遍认同

23.十月革命前,列宁主要从革命视角看待工会组织,认为工会应该团结和联合工人、维护工人阶级利益、反抗资本主义统治;十月革命后,列宁主要从管理视角考虑工会的作用,认为工会应该在管理国家、教育工人、维护工人和国家利益等方面发挥自身作用。这转变( )

A.适应了国家政治形态变化的需要 B.主要基于劳动者维权的现实需要

C.说明工人阶级成为革命领导阶级 D.表明工会的独立性获得充分发挥

24.中共中央在经过一年多时间的起草工作后提出宪法草案初稿,1954年3月交宪法起草委员会讨论通过,然后组织全国各大城市各方面代表人物8000多人进行了两个多月的讨论修改而成宪法草案,于6月14日公布,交全国人民讨论。又经过两个多月时间,约有1.5亿人参加讨论……最后提交全国人民代表大会讨论通过。该宪法出台的过程说明了( )

A.宪法修订程序是极其复杂的 B.宪法制定的严肃性和群众性

C.宪法的出台经过了充分讨论 D.宪法是历史经验的高度总结

25.1998年,青岛四方区瑞昌路街道的第二、六居委会启动社区直选。2000年,民政部开始在全国范围内推动社区建设。2002 年,社区直选普及。这些措施表明我国( )

A.农村基层民主选举拉开序幕 B.基层民主选举获得不断发展

C.人民代表大会制度不断完善 D.逐步建立了完善的法律体系

二、非选择题:共3小题,共计40分

26.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料一 董仲舒从天出发来论仁,认为天是万物的本源,天生人并养育人,而上天要治理宇宙万物, 就不能靠刑罚,而是主要靠仁德,因此宇宙万物才如此有秩序,所以天是具有仁义精神的。他在强调“仁 者爱人”的基础上,提出仁爱的对象不能是“我”、自己,而必须是他人,并由此推衍出“质于爱民, 以下至于鸟兽昆虫莫不爱。”

——摘编自孟维《董仲舒对先秦儒家“仁”的继承与发展》

材料二 作为影响最大的理学家,朱熹建构了以理为本原的理学体系。仁在朱熹理学中具有至关重 要的地位,为天理的代名词。通过对仁的诠释,朱熹建构了一个完整的体系:仁是天理,彰显了仁之本 原地位;仁是“百善之首”,突出了仁在五常乃至全部道德条目中的统领作用;不仅理清了仁之内涵, 而且为“仁臻于与天地万物为一体”奠定了前提;仁者与天地万物为一体是对先秦儒家通过道德践履与 天人合一的继承中,提出的仁者与天地万物为一体的新境界。 ——摘编自魏义霞《朱熹对仁的诠释》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括董仲舒对先秦儒家“仁”的发展表现及其目的。(6 分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析比较董仲舒、朱熹思想的异同,并谈谈从中得到的认识。 (6 分)

27.阅读下列材料,回答问题。(16分)

材料一 1680年12月26日,一颗彗星划过了巴黎的夜空。对现代天文学一无所知的巴黎人惶恐不安,以为大祸即将来临,认为这是“千祸之兆”。巴黎人不知道彗星产生的原因,但是他们的预感并没有错,盛极一时的路易十四时代由此开始走向衰败,而另外一个新的时代已经站到历史的门口。这就是启蒙时代。

——《大国崛起·法国》

材料二 (启蒙运动)在经济领域中的主要口号是自由放任——让人民做他们愿意做的事,让自然界自然地发展……在宗教方面,主要口号是“砸烂可耻的东西”,即消灭宗教的狂热和不容异说。……在政治方面,哲人们也有一个关键性的用语——“社会契约”。……这些口号破坏了传统的制度和习俗。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料三 欧洲把合众国的建立视为明证:启蒙时代的许多思想都是切实可行的……歌德曾经若有所思的对美国称道说,美利坚,你的那个大陆胜过我们的这个旧大陆。

——R·R·帕尔默等《现代世界史》

(1)材料一中“路易十四时代”和“启蒙时代”的主要政治特征各是什么?结合所学知识分析17世纪“启蒙时代”到来的历史条件。(8分)

(2)依据材料二并结合所学知识,列举启蒙运动的领袖们为破坏“传统的制度和习俗”而设计的三种主要方案。(3分)

(3)根据材料三并结合所学知识,简要指出合众国的成立践行了哪些启蒙思想。如何理解歌德所说的“你的那个大陆胜过我们的这个旧大陆”? (5分)

28.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 政思多门……三教(儒、佛、道)于是平可一矣。

——(隋)王通《中说》

材料二 未有天地之先,毕竟也只是理。 有此理,便有此天地。……一事不穷,则阙了一事道理;一物不格,则阙了一物道理。

——《朱子语类》

心外无物,心外无事,心外无理……吾心之良知,即所谓天理也。致吾心良知之天理于事事物物,则事事物物皆得其理矣。

——(明)王守仁《王阳明集》

材料三 哲学家张载曾庄严宣告:“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平。”顾炎武在明清易代之际发出“天下兴亡,匹夫有责”的慷慨呼号;文天祥、东林党人在异族强权及腐朽政治势力面前,正气浩然,风骨铮铮,无不浸润了“理学”的精神价值和道德理想。

——张岱年、方克立主编《中国文化概论》

(1)魏晋南北朝以来,儒学的发展出现了危机。根据材料一,指出“危机”的主要表现。结合所学知识,分析宋代的儒家学者是怎样应对“危机”的。(8分)

(2)根据材料三,指出理学蕴涵的“精神价值和道德理想”。(4分)

29.(10分)阅读下对材科,回答问题。

材料一 中国1952 -1978年经济结构出现了可喜的转变,1952年工业产值只相当于农业产值的1.%,1978年工业产值与农业产值已相等,中国在工业化道路上起多管并进。

——戴逸《中国经济的千年态势与复兴之路》

材料二 我们过去三十年的改革,有两次大的推进:一次是 1984年到1988年,就是20世纪80年代我们有一次大的推进;20世纪90年代又有一次大的推进。

——吴敬琏《中国怎样重启改革》

(1)据材料一,指出中国1952- 1978 年经济建设的主要成就。结合所知识,分析取得成就的原因。(6分)

(2)结合所学知识,概括材料二中改革的两次大的推进的表现。(4分)

历史答案

一、选择题(共25小题,每小题2分,共50分)

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

答案 A C C A A C B A B D B A B D A

题号 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

答案 D D A C A A C A B B

26.(1)表现:从天道的高度来论“仁”,将儒家“仁”与天道神学结合;扩大“仁爱”的范围。目的: 适应或巩固汉武帝实行大一统的需要。

同:都继承了儒家思想“仁”的学说;异:与董仲舒相比,朱熹融合佛道思想,以主观唯心主义的 方式较完整地认识了天与人的关系,朱熹的“天人合一”观把“天理”与“仁”相结合,最终构建了一 个完整的理论; 认识:思想文化具有自身的历史继承性;随着时代进步,思想文化不断向前发展。

27.(1)特征:专制;从专制走向民主。条件:思想上,文艺复兴和宗教改革的深入发展;经济上,资本主义的发展;阶级上:资产阶级队伍壮大;政治上:英法等中央集权民族国家的形成;科学上,科学与知识的进步。

(2)方案:伏尔泰的君主立宪制;孟德斯鸠的“三权分立”;卢梭的“社会契约”。

(3)启蒙思想:“天赋人权”说、“社会契约论”、“三权分立”说、“人民主权”论等。美国建立并颁布了世界上第一部资产阶级民主宪法——1787年宪法,践行了启蒙运动的核心思想;通过三权分立实现权力的“制约与平衡”,避免了绝对权力的出现,保护了资产阶级民主;通过妥协,调和了美国社会的各种矛盾,为美国的长期稳定和发展打下坚实的基础。而旧大陆仍然是封建专制制度占统治地位。

28.答案

(1)危机:儒学受到佛教和道教的冲击。

应对:弘扬积极入世、关怀现实的儒学传统,吸收和融合佛教、道教思想,创立“理学”。

(2)强调人的社会责任和历史使命;注重气节、品德。

29.答案

(1)成就:工农业产值趋于平衡,经济结构明显改善,工业化建设取得重大进展。原因:借鉴苏联模式,开展有计划的经济建设;建立计划经济体制,优先发展重工业。

(2)20世纪80年代进行以扩大经营自主权为核心的农村和城市经济体制改革,全面对外开放;20世纪90年代确立建立社会主义市场经济体制的改革目标。

士族 庶族

618-709

士族 庶族

710-779

士族 庶族

780-846

士族 庶族

847-906

年

13

同课章节目录