【2021-2022学年】化学选修4 新人教版 1.1 化学反应与能量变化 课后培优练(含解析)

文档属性

| 名称 | 【2021-2022学年】化学选修4 新人教版 1.1 化学反应与能量变化 课后培优练(含解析) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.5MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2021-11-08 14:14:22 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

选修4第一章第一节化学反应与能量变化同步练习

第I卷(选择题)

一、单选题

1.下列设备工作时,主要是将化学能转化为热能的是( )

A.汽车发动机 B.燃气灶

C.煤气灯 D.锂离子电池

2.利用太阳光在新型复合催化剂表面实现高效分解水,其主要过程如图所示:

则下列说法错误的是( )

A.过程中实现了光能转化为化学能

B.氢能资源丰富,属于可再生能源

C.过程I吸收能量,过程II释放能量

D.2H2O2H2+O2反应的能量变化如上图所示

3.下列有关测定中和反应反应热实验的说法正确的是( )

A.用铜丝代替玻璃搅拌器,测得的偏大

B.强酸的稀溶液与强碱的稀溶液反应生成的均为

C.测定中和反应反应热的实验中,混合溶液的温度不再变化时,该温度为终止温度

D.某同学通过实验测出稀盐酸和稀NaOH溶液反成反应热,造成这一结果的原因不可能是用测量过稀盐酸温度的温度计直接测量稀NaOH溶液的温度

4.热化学方程式C(s)+H2O(g)=CO(g)+H2(g) H=+131.3kJ mol-1表示( )

A.碳和水反应吸收131.3 kJ热量

B.1 mol碳和1 mol水反应生成一氧化碳和氢气,并吸收131.3 kJ热量

C.1 mol固态碳和1 mol水蒸气反应生成1 mol一氧化碳气体和1 mol氢气,并吸收131.3 kJ热量

D.1个固态碳原子和1分子水蒸气反应吸收131.3 kJ热量

5.甲烷分子结构具有高对称性且断开1molC-H键需要吸收440kJ能量。无催化剂作用下甲烷在温度达到1200℃以上才可裂解。在催化剂及一定条件下,CH4可在较低温度下发生裂解反应,甲烷在镍基催化剂上转化过程中的能量变化如图所示。下列说法错误的是( )

A.甲烷催化裂解成C和需要吸收1760kJ能量

B.步骤②、③反应均为放热反应

C.催化剂使用一段时间后失活的原因可能是碳在催化剂表面沉积

D.使用该催化剂,反应的焓变不变

6.MnO2催化某反应的一种催化机理如图所示。已知:HCHO中氢元素化合价+1,氧元素化合价 2,下列叙述正确的是( )

A.使用MnO2催化时,该反应的 H会发生变化

B.催化过程中,所发生的反应均为氧化还原反应

C.1molHCHO参与反应时转移4mol电子

D.为中间产物之一,该微粒与Na2O2中所含阴离子相同

7.如果对燃烧产物如二氧化碳、水、氮气等利用太阳能使它们重新组合,可以节约燃料,缓解能源危机。在此构想的物质循环中太阳能最终转化为( )

A.化学能 B.热能 C.生物质能 D.电能

8.已知几种共价键的键能如下:

化学键 H—N N≡N Cl—Cl H—Cl

键能/kJ·mol-1 391 946 328 431

下列说法错误的是( )

A.键能:N≡N>N=N>N-N

B.H(g)+Cl(g)=HCl(g)该过程会放出431kJ热量

C.H—N键能小于H—Cl键能,所以NH3的沸点高于HCl

D.该反应为放热反应,说明反应物具有的能量比生成物高

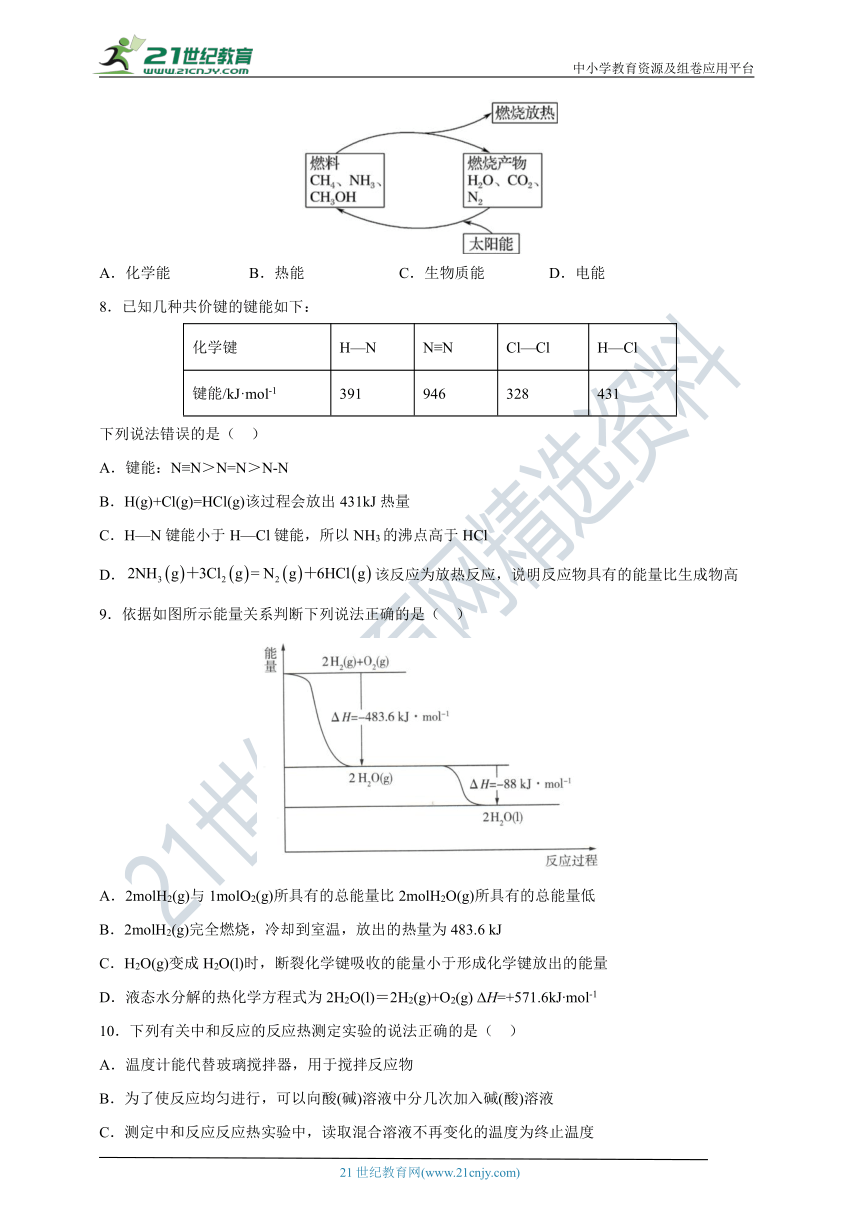

9.依据如图所示能量关系判断下列说法正确的是( )

A.2molH2(g)与1molO2(g)所具有的总能量比2molH2O(g)所具有的总能量低

B.2molH2(g)完全燃烧,冷却到室温,放出的热量为483.6 kJ

C.H2O(g)变成H2O(l)时,断裂化学键吸收的能量小于形成化学键放出的能量

D.液态水分解的热化学方程式为2H2O(l)=2H2(g)+O2(g) H=+571.6kJ mol-1

10.下列有关中和反应的反应热测定实验的说法正确的是( )

A.温度计能代替玻璃搅拌器,用于搅拌反应物

B.为了使反应均匀进行,可以向酸(碱)溶液中分几次加入碱(酸)溶液

C.测定中和反应反应热实验中,读取混合溶液不再变化的温度为终止温度

D.某同学通过实验测得盐酸和NaOH溶液反应生成1molH2O(l)放出的热量为52.3kJ,造成这结果的原因不可能是所用酸、碱溶液浓度过大

11.“长征五号”B遥二运载火箭搭载我国空间站“天宫”的组成部分天和核心舱成功发射并进入预定轨道,该火箭推进剂为液氧煤油和液氧液氢。天和核心舱配置了光电转换效率最高的三价砷化镓太阳能电池。下列说法不正确的是( )

A.煤油为混合物

B.砷化镓的化学式为GaAs

C.该推进剂在反应时化学能只转化为热能

D.相对于推进剂四氧化二氮/偏二甲基肼,该推进剂具有毒性低且更环保的特点

12.溶液与盐酸反应过程中的能量变化如图所示,下列选项错误的是( )

A.是放热反应

B.是放热反应

C.是放热反应

D.是放热反应

13.H2和 I2在一定条件下能发生反应:H2(g)+I2(g) 2HI(g) ΔH=—a kJ·mol-1,已知:a、b、c均大于零,下列说法不正确的是( )

A.反应物的总能量高于生成物的总能量

B.断开 1 mol H—H 键所需能量小于断开1 mol I—I键所需能量

C.断开 2 mol H—I键所需能量约为(c+b+a) kJ

D.向密闭容器中加入2 mol H2和2 mol I2,充分反应后放出的热量小于 2a kJ

14.科学家已获得了极具理论研究意义的分子,其结构为正四面体(如图所示),与白磷分子的结构相似。已知断裂1 mol N-N键吸收193 kJ热量,断裂键吸收946 kJ热量,则下列说法正确的是( )

A.是一种新型化合物

B.转化为的反应的

C.比稳定

D.转化为的反应的

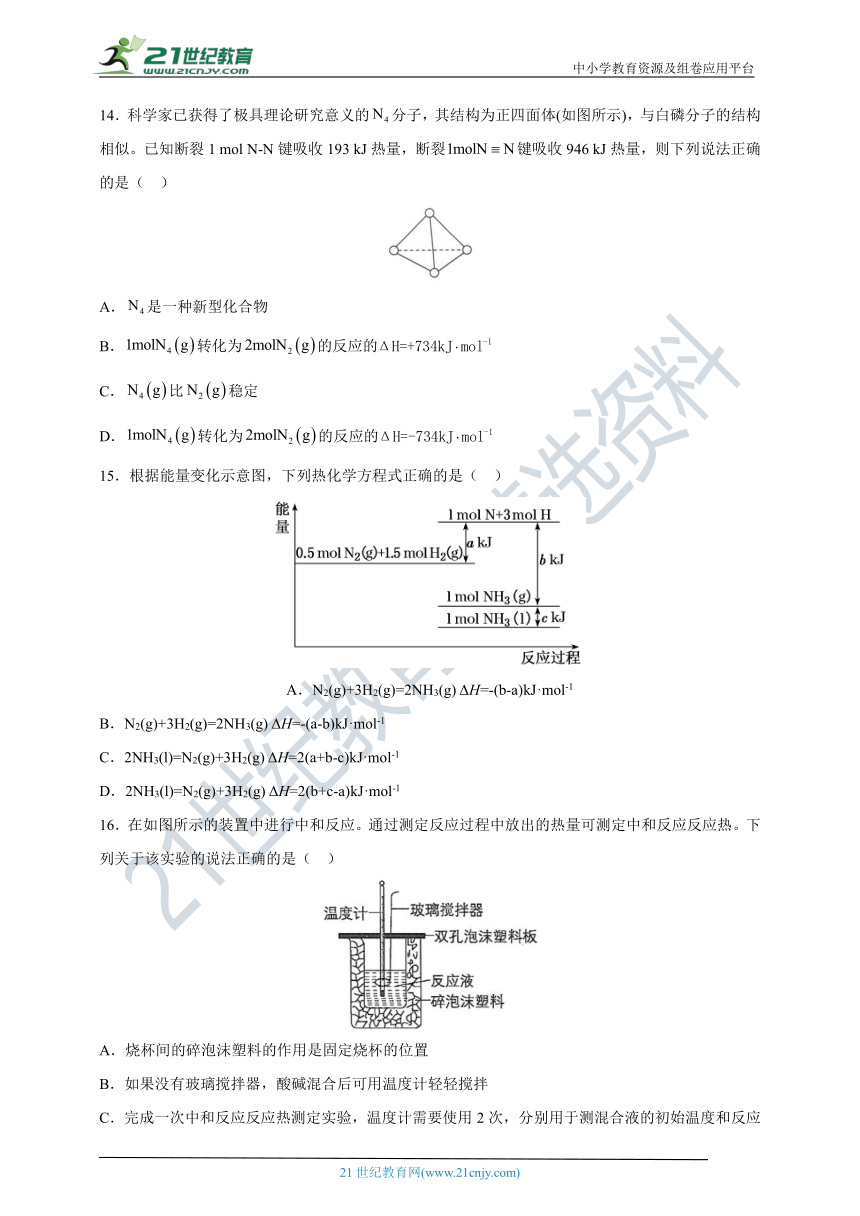

15.根据能量变化示意图,下列热化学方程式正确的是( )

A.N2(g)+3H2(g)=2NH3(g) ΔH=-(b-a)kJ·mol-1

B.N2(g)+3H2(g)=2NH3(g) ΔH=-(a-b)kJ·mol-1

C.2NH3(l)=N2(g)+3H2(g) ΔH=2(a+b-c)kJ·mol-1

D.2NH3(l)=N2(g)+3H2(g) ΔH=2(b+c-a)kJ·mol-1

16.在如图所示的装置中进行中和反应。通过测定反应过程中放出的热量可测定中和反应反应热。下列关于该实验的说法正确的是( )

A.烧杯间的碎泡沫塑料的作用是固定烧杯的位置

B.如果没有玻璃搅拌器,酸碱混合后可用温度计轻轻搅拌

C.完成一次中和反应反应热测定实验,温度计需要使用2次,分别用于测混合液的初始温度和反应最高温度

D.由 可知,0.5 mol稀溶液与1 mol NaOH稀溶液完全反应,放出热量为57.3 kJ

17.某反应过程中体系的能量变化如图所示,下列说法错误的是( )

A.反应过程可表示为

B.E1为反应物的总能量与过渡态的能量差,称为正反应的活化能

C.正反应的热效应ΔH=E1-E2<0,所以正反应为放热反应

D.此图中逆反应的热效应ΔH=E1-E2<0,所以逆反应为放热反应

18.下列说法正确的是( )

A.在稀溶液中,酸与碱发生中和反应生成1molH2O(l)时的反应热叫做中和热

B.测定中和热时可用稀硫酸和稀Ba(OH)2溶液

C.测定中和热实验时,使用环形玻璃搅拌棒是为了加快反应速率,减小实验误差

D.在测定中和热实验中需要使用的仪器有:容量瓶、量筒、烧杯、温度计、环形玻璃搅拌棒

19.下列热化学方程式正确的是( )

A.通常状况下,将1g氢气在氯气中完全燃烧,放出92.4kJ热量:H2(g)+Cl2(g)=HCl(g);ΔH=+92.4kJ·mol-1

B.已知充分燃烧ag乙炔气体时生成1mol二氧化碳气体和液态水,并放出bkJ热量:2C2H2(g)+5O2(g)=4CO2(g)+2H2O(l);ΔH=-4b kJ·mol-1

C.1g炭与适量水蒸气反应生成一氧化碳和氢气,需吸收10.94kJ的热量:C+H2O=CO+H2 ΔH=+10.94 kJ·mol-1

D.已知甲烷燃烧生成二氧化碳和液态水放出的热量为55.625kJ g-1:CH4(g)+2O2(g)=CO2(g)+2H2O(l);ΔH=-55.625 kJ·mol-1

20.中科院化学研究所最新报道了化合物1催化CO2的氢化机理。其中化合物1(催化剂,固态)→化合物2(中间产物,固态)的过程和其相对能量曲线如图所示。下列有关该过程的说法正确的是( )

A.过程中经历两个过渡态TS11-2、TS21-2,说明该过程包含两个基元反应

B.该过程的总反应速率主要由过程①决定

C.升高温度,有利于过程②的进行

D.过程①的热化学方程式为I(s)+CO2(g)=I1-2(s)△H=-2.08kJ mol-1

第II卷(非选择题)

二、填空题

21.(1)下列过程不一定属于放热过程的是_______(填标号)。

A.形成化学键B.燃料燃烧C.化合反应 D.葡萄糖的氧化分解E.酸碱中和F.炸药爆炸

(2)已知A和B是同种元素形成的两种单质,A转化为B时需要吸收能量,则A和B中较稳定的是_______(填“A”或“B”)。

(3)某化学反应中,反应物的总能量为,生成物的总能量为,且,则该反应是_______(填“放热”或“吸热”)反应。

(4)等质量的下列各物质完全燃烧,放出热量较多的是_______(填标号,下同)。

A.固体硫B.硫蒸气

(5)已知和反应时放热,且断裂键、氧氧键、键需要吸收的能量分别为、、。下列关系一定正确的是_______。

A.B.

C.D.

22.用50mL0.50mol/L的盐酸与50mL0.55mol/L的氢氧化钠溶液在如图所示的装置中进行中和反应,通过测定反应过程中所放出的热量可计算中和热。回答问题:

(1)烧杯间填满碎泡沫塑料的作用是___________;

(2)实验中若改用60mL0.50mol/L的盐酸与50mL0.55mol/L的氢氧化钠溶液进行反应,与上述实验相比,所放出的热量___________(填“相等”或“不相等”),若实验操作均正确,则所求中和热___________(填“相等”或“不相等”);

(3)已知在稀溶液中,强酸和强碱发生中和反应生成1mol水时,放出57.3kJ的热量,则上述反应的热化学方程式为:___________。

(4)倒入NaOH溶液的正确操作是___________。(填字母)

A.沿玻璃棒缓慢倒入 B.分三次少量倒入 C.一次迅速倒入

(5)某同学利用实验数据计算出的中和热与57.3kJ/mol有偏差,产生偏差的原因可能是___________。(填字母)

a.实验装置保温、隔热效果差;

b.用温度计测定NaOH溶液起始温度后直接测定HCl溶液的温度;

c.量取NaOH溶液的体积时仰视读数;

d.倒完NaOH溶液后,发现装NaOH烧杯内有极少量残留液。

23.依据事实,写出下列反应的热化学方程式。

(1)N2(g)与H2(g)反应,生成1molNH3(g)时放出46.1kJ的热量:_______________________________。

(2)2molN2(g)与2molO2(g)充分反应,生成NO(g)并吸收136kJ的热量:_________________________。

(3)卫星发射可用肼(N2H4)作燃料,2molN2H4(g)在足量O2(g)中燃烧,生成N2(g)和H2O(l)并放出1244kJ的热量:___________________________________。

24.下表中的数据是破坏1mol物质中的化学键所消耗的能量:

物质 Cl2 Br2 I2 HCl HBr HI H2

能量/kJ 243 193 151 432 366 298 436

根据上述数据回答下列问题:

(1)下列物质中本身具有的能量最低的是_______(填字母)。

A.H2 B.Cl2 C.Br2 D.I2

(2)下列氢化物中最稳定的是_______(填字母)。

A.HCl B.HBr C.HI

(3)(X代表Cl、Br、I)的反应是_______(填“吸热”或“放热”)反应。

(4)相同条件下,X2(X代表Cl、Br、I)分别与氢气反应,当消耗等物质的量的氢气时,放出的热量最多的是_______。

三、计算题

25.某实验小组测量Fe粉与CuSO4溶液反应的反应热。量取三份100.00mL浓度为0.200mol/L CuSO4溶液和三份质量为1.68g Fe粉。将Fe粉和CuSO4溶液分别在量热计中混合反应,并测量溶液温度变化,记录数据如下表:

反应前溶液温度 混合后最高温度

第一次 20.2℃ 30.1℃

第二次 20.3℃ 30.4℃

第三次 20.4℃ 29.0℃

已知:反应前后,溶液的比热容均近似为4.18J/(g ℃)、溶液的密度均近似为1.00g/cm3,忽略溶液体积、质量变化和金属吸收的热量。请计算:

(1)反应放出的热量Q=______J。

(2)反应Fe(s)+CuSO4(aq)=FeSO4(aq)+Cu(s)的 H__________________________kJ/mol(列式计算)。

参考答案

1.B

解析:

A.汽车发动机将化学能转化为动能,A错误;

B.燃气灶燃气燃烧过程将化学能转化为热能,B正确;

C.煤气灯使用过程中将化学能转化为电能,C错误;

D.锂离子电池将化学能转化为电能,D错误;

答案为:B。

2.D

解析:

A.水分解成氢气和氧气需吸收能量。则用太阳光在新型复合催化剂表面实现高效分解水过程中实现了光能转化为化学能,A正确;

B. 水分解产生氢气和氧气、氢气和氧气生成水时释放能量、则氢能资源丰富,属于可再生能源,B正确;

C. 过程I为化学键断裂、吸收能量,过程II为化学键形成、释放能量,C正确;

D. 2H2O2H2+O2反应时吸收能量,上图所示代表反应中放出能量,D错误;

答案选D。

3.A

解析:

A.铜为热的良导体,容易导致热量散失,测得的的绝对值偏小,使测得的偏大,A项正确;

B.部分强酸的稀溶液与强碱的稀溶液反应不仅生成,还生成沉淀,如一定量的稀硫酸与稀溶液反应生成时还有沉淀生成,与结合生成时放热,则该反应的,B项错误;

C.测定中和反应反应热时,混合溶液的最高温度为终止温度,C项错误;

D.用测量过稀盐酸温度的温度计直接测量稀NaOH溶液的温度会导致部分酸碱提前反应,从而使测得的的绝对值偏小,D项错误;

综上所述,答案为A。

4.C

解析:

A.物质的量的多少未描述,状态也未描述,无法确定反应的热效应,A项错误;

B.反应物和生成物的状态未注明,无法确定反应的热效应,B项错误;

C.阐明热化学方程式意义时既说明了物质的状态,又描述了相应物质的物质的量的多少,可以确定反应的热效应,C项正确;

D.化学式前的计量数表示该物质的物质的量,根据题中热化学方程式反应的 H值及其表示的含义可知,1个固态碳原子和1分子水蒸气反应吸收的热量不是131.3kJ,D项错误;

答案选C。

5.A

解析:

A.断开1molC-H键需要吸收440kJ能量,1mol甲烷分子中有4molC-H键,完全断开需要吸收1760kJ能量,即1mol甲烷中的化学键完全断开需要吸收1760kJ能量,而不是甲烷催化裂解成C和 H2 需要吸收1760kJ能量,故A错误;

B.步骤②、③反应中,反应物的总能量均高于生成物的总能量,所以均为放热反应,故B正确;

C.从图中可以看出,甲烷在镍基催化剂上转化是在催化剂表面上发生的,催化剂使用一段时间后失活的原因可能是碳在催化剂表面沉积,堵塞了催化剂表面的活性中心,故C正确;

D.催化剂不影响反应物和生成物的总能量,使用该催化剂,反应的焓变不变,故D正确;

故选A。

6.C

解析:

A.使用MnO2催化时,降低反应所需活化能,但反应的 H不变,故A错误;

B.在催化过程中,根据化合价分析,氢离子和碳酸氢根反应生成二氧化碳和水不是氧化还原反应,故B错误;

C.HCHO最终生成二氧化碳和水,HCHO中C为0价变为二氧化碳中+4价,因此1mol HCHO参与反应时转移4mol电子,故C正确;

D.为中间产物之一,Na2O2中阴离子为,因此该微粒与Na2O2中所含阴离子不相同,故D错误。

综上所述,答案为C。

7.B

解析:

二氧化碳、水、氮气等利用太阳能重新组合得到燃料甲烷、氨气、甲醇,此过程中太阳能转化为化学能;燃料甲烷、氨气、甲醇燃烧放热生成水、二氧化碳、氮气,此过程中化学能转化为热能;故在此构想的物质循环中太阳能最终转化为热能,答案选B。

8.C

解析:

A.三键键长小于双键键长小于单键键长,键长越短,键能越大,所以键能:N≡N>N=N>N-N,故A正确;

B.键能:气态基态原子形成1mol化学键释放的最低能量,表中数据H-Cl键能为:431 kJ mol-1,H(g)+Cl(g)=HCl(g)该过程会放出431kJ热量,故B正确;

C.NH3的沸点高于HCl是由于NH3形成分子间氢键,而HCl不能,与键能无关,故C错误;

D.为放热反应,这说明反应物具有的总能量比生成物具有的总能量高,故D正确;

故选C。

9.D

解析:

A.由题图可知,2molH2(g)与1molO2(g)所具有的总能量比2molH2O(g)所具有的总能量高,A项错误;

B.2molH2(g)完全燃烧,冷却到室温,则生成液态水,放出的热量为(483.6+88)kJ=571.6 kJ,B项错误;

C.H2O(g)变成H2O(l)属于物理变化,不存在化学键的断裂和形成,C项错误;

D.由题图可知,2H2(g)+O2(g)=2H2O(l) H=(483.6+88) kJ mol-1=-571.6 kJ mol-1,所以液态水分解的热化学方程式为2H2O(l)=2H2(g)+O2(g) H=+571.6kJ mol-1,D项正确;

答案选D。

10.D

解析:

A.温度计不能代替玻璃搅拌器,只能用于测量溶液的温度,A项错误;

B.为了防止热量损失,向酸(碱)溶液中一次加入碱(酸)溶液,B项错误;

C.测定中和反应反应热时,应读取混合溶液的最高温度,C项错误;

D.浓酸或浓碱溶于水时会放热,则生成1molH2O(l)时放出的热量大于57.3kJ,D项正确;

故选D。

11.C

解析:

A.煤油是多种烃的混合物,故A正确;

B.根据价键规律,砷化镓的化学式为GaAs,故B正确;

C.该推进剂在反应时化学能转化为机械能、热能等,故C错误;

D.液氧煤油和液氧液氢推进剂反应产物是二氧化碳、水,相对于推进剂四氧化二氮/偏二甲基肼,该推进剂具有毒性低且更环保的特点,故D正确;

选C。

12.C

解析:

A.由图可知,反应物和的总能量大于生成物的能量,则反应是放热反应,故A项正确;

B.由图可知,反应物和的总能量大于生成物和的总能量,则反应是放热反应,故B项正确;

C.由图可知,反应物和的总能量小于生成物和的总能量,则反应是吸热反应,故C项错误;

D.由图可知,反应物和的总能量小于生成物和的总能量,则反应是吸热反应,故D项正确;

选C。

13.B

解析:

A.该反应为放热反应,反应物的总能量高于生成物的总能量,故A正确;

B.一般而言,键长越短,键能越大,图中显示H—H键长短于I—I键长,H—H键能大于I—I键能,断裂1molH—H键所需能量大于断开1molI—I键所需能量,故B错误;

C.由反应热等于反应物断裂化学键需要的能量和生成物形成化学键放出的能量的差值可知,反应热ΔH=b kJ·mol﹣1+c kJ·mol﹣1—2EH—I=-a kJ·mol-1,则2EH—I=(a+b+c)kJ/mol,断开2 mol H—I键所需能量约为(a+b+c)kJ,故C正确;

D.该反应为可逆反应,可逆反应不能进行彻底,则2 mol H2和2 mol I2充分反应后放出的热量小于2a kJ,故D正确;

故选B。

14.D

解析:

A.是由氮元素形成的单质,不是化合物,A项错误;

B.从图中可以看出,一个分子中含有6个N-N键,根据可知,反应的,B项错误;

C.由B可知转变成的过程放出热量,可知的能量比低,而物质的能量越低越稳定,C项错误;

D.由B项分析可知D项正确;

故选:D;

15.D

解析:

由图中信息可知,0.5N2(g)+1.5H2(g)=NH3(g) ΔH= -(b-a)kJ·mol-1,0.5N2(g)+1.5H2(g)=NH3(l) ΔH= -(b+c-a)kJ·mol-1。

A.由0.5N2(g)+1.5H2(g)=NH3(g) ΔH= -(b-a)kJ·mol-1可得出,N2(g)+3H2(g)=2NH3(g) ΔH= -2(b-a)kJ·mol-1,A不正确;

B.由A选项中的分析可知,N2(g)+3H2(g)=2NH3(g) ΔH= -2(b-a)kJ·mol-1,B不正确;

C.由0.5N2(g)+1.5H2(g)=NH3(l) ΔH= -(b+c-a)kJ·mol-1可知,2NH3(l)=N2(g)+3H2(g) ΔH=2(b+c-a)kJ·mol-1,C不正确;

D.由C选项的分析可知,2NH3(l)=N2(g)+3H2(g) ΔH=2(b+c-a)kJ·mol-1,D正确;

故选D。

16.D

解析:

A.烧杯间的碎泡沫塑料的作用是保温、隔热,减少热量损失,A项错误;

B.温度计不能用于搅拌,B项错误;

C.完成一次中和反应反应热测定实验,要测定反应前酸的温度、碱的温度和反应最高温度,所以温度计需要使用3次,C项错误;

D.由该离子方程式可知,强酸、强碱的稀溶液发生酸碱中和生成1 mol水放出的热量为57.3 kJ,0.5 mol稀溶液与1 mol NaOH溶液完全反应恰好生成,所以放出热量57.3kJ,D项正确;

答案选D。

17.D

解析:

由图可知反应物总能量大于生成物总能量,则正反应放热,反应热ΔH=E1-E2,其中E1和E2为反应的活化能,A…B…C为中间产物,为过渡态,可认为活化分子。

A.由图象可知反应过程可表示为A+BC(反应物)→[A…B…C](过渡态)→AB+C(产物),故A正确;

B.反应物吸收一定能量成为活化分子,E1为正反应的活化能,故B正确;

C.正反应的热效应为ΔH=E1-E2,反应物总能量大于生成物总能量,则正反应放热,故C正确;

D.此图中逆反应的热效应ΔH=E2-E1>0,为吸热反应,故D错误;

故选D。

18.C

解析:

A.在稀溶液中,强酸跟强碱发生中和反应生成1mol液态水时所释放的热量叫做中和热,故A错误;

B.硫酸和氢氧化钡除生成水外还生成硫酸钡沉淀,生成沉淀放热,故B错误;

C.使用环形玻璃搅拌棒是为了使溶液充分混合,加快反应速率,防止热量散失,减小实验误差,故C正确;

D.在测定中和热实验中不需要使用容量瓶,故D错误;

故选C。

19.B

解析:

A.放热反应的ΔH<0,正确的热化学方程式为:H2(g)+Cl2(g)=HCl(g) ΔH=-92.4kJ·mol-1,A项错误;

B.充分燃烧ag乙炔气体时生成1mol二氧化碳气体和液态水,并放出bkJ热量,则生成4mol CO2和液态水,应放出4bkJ热量,B项正确;

C.1g碳与适量水蒸气反应生成CO和H2,需吸收10.94kJ热量,则1mol碳与水蒸气反应,吸收热量为,且热化学方程式需要标注物质的聚集状态。则此反应的热化学方程式为C(s)+H2O(g)=CO(g)+H2(g) ΔH=+131.28 kJ·mol-1,C项错误;

D.题目中给出的数据意义是:燃烧1g的甲烷放出55.625kJ的热量,换算成燃烧1mol甲烷放出的热量为890kJ。故正确的热化学方程式为:CH4(g)+2O2(g)=CO2(g)+2H2O(l);ΔH=-890 kJ·mol-1,D项错误;

答案选B。

20.A

解析:

A.由相对能量曲线可知,化合物1与CO2反应生成化合物2的过程中有两个过渡态TS11-2、TS21-2,说明这一过程包含两个基元反应,故A正确;

B.过程①的活化能为:(6.05-0.00)=6.05kJ·mol-1,②的活化能为:(11.28-2.08)=9.20kJ·mol-1,过程①的活化能小于过程②的活化能,过程①的反应速率大于过程②的反应速率,故该过程的总反应速率主要由过程②决定,故B错误;

C.过程②为放热反应,升高温度,反应逆向进行,不利于过程②的进行,故C错误;

D.过程①的热化学方程式为:I(s)+CO2(g)=I1-2(s)△H=2.08kJ·mol-1,故D错误;

故选A。

21.C A 吸热 B C

解析:

(1)A.断裂化学键吸收能量,形成化学键释放能量,A不选;

B.燃料的燃烧是放热过程,B不选;

C.化合反应可能是吸热反应也可能是放热反应,如为吸热反应,为放热反应,C选;

D.葡萄糖的氧化分解是放热过程,D不选;

E.酸碱中和反应都是放热反应,E不选;

F.炸药爆炸是放热过程,F不选;

答案选C。

(2)A转化为B时需要吸收能量,说明A的能量比B的能量低,故A较稳定。

(3)反应物的总能量E1低于生成物的总能量E2,该反应为吸热反应。

(4)固体硫转变为硫蒸气需吸收热量,所以二者质量相等时,,完全燃烧时,硫蒸气放出的热量更多,答案选B。

(5)断裂2mol和1mol中的化学键需要吸收的能量为,形成2mol中的化学键释放的能量为,由于反应放热,则有,答案选C。

22.减少热量损失 不相等 相等 NaOH(aq)+HCl(aq)=NaCl(aq)+H2O(l) ΔH=-57.3kJ/mol C abc

解析:

根据中和热测定过程中实质是测定反应过程中放出的热量,利用温度的变化及溶液的体积计算放出的热量,故在实验过程避免热量损失。而中和热的计算是利用反应放出的热量进行转化为生成1molH2O所放出的热量。

(1)中和热测定反应过程中放出的热量,故烧杯间填满碎泡沫塑料的作用是:减少热量损失;

(2)根据反应的量的多少判断反应过程放出的热量,实验中50mL0.50mol/L的盐酸是少量的反应物,放出的热量取决于盐酸,而改用60mL0.50mol/L的盐酸与50mL0.55mol/L的氢氧化钠溶液进行反应,少量的反应物是50mL0.55mol/L的氢氧化钠,故后者反应的量比实验中反应的量多,故放出的热量不相等,而中和热是计算生成1molH2O所放出的热量,故两者计算出的中和热相等,故答案为:不相等、相等;

(3)根据热化学方程式的写法书写:NaOH(aq)+HCl(aq)=NaCl(aq)+H2O(l) ΔH=-57.3kJ/mol

;

(4)由于倒入NaOH溶液后即可发生反应放出热量,为避免产生的热量损失,故加入氢氧化钠时应该一次迅速倒入,故选答案C。

(5)a.实验装置保温效果差,导致热量损失,中和热计算有误差,a符合题意;

b.用温度计测定NaOH溶液后,温度计上沾有碱,直接测定HCl溶液,会发生酸碱中和,导致测定不准确,符合题意;

c.量取NaOH溶液的体积时仰视读数,导致溶液体积增大,计算中和热有误差,故c符合题意;

d.倒完NaOH溶液后,发现装NaOH烧杯内有极少量残留液,因为烧杯内部残留液不在计算的体积之内,故没有影响,故d不符合题意;

故选答案abc。

23.N2(g)+3H2(g)2NH3(g)△H=-92.2kJ·mol-1 N2(g)+O2(g)=2NO(g)△H=+68kJ·mol-1 N2H4(g)+O2(g)=N2(g)+2H2O(l)△H=-622kJ·mol-1

解析:

(1)N2(g)与H2(g)反应,生成2molNH3(g)时放出92.2kJ的热量,反应放热时焓变值为负值,所以该反应的热化学方程式为N2(g)+3H2(g)2NH3(g)△H=-92.2kJ·mol-1;

(2)1molN2(g)与1molO2(g)充分反应,生成NO(g)并吸收68kJ的热量,反应吸热时焓变值为正值,所以该反应的热化学方程式为N2(g)+O2(g)=2NO(g)△H=+68kJ·mol-1;

(3) 1mol N2H4(l)在O2(g)中燃烧,生成N2(g)和H2O(l),放出622kJ热量,放热时焓变值为负值,所以该反应的热化学方程式为N2H4(g)+O2(g)=N2(g)+2H2O(l)△H=-622kJ·mol-1。

24.A A 放热 Cl2

解析:

(1)、(2)破坏1mol物质中的化学键所消耗的能量越高,则该物质越稳定,其本身具有的能量越低。故答案(1)选A,(2)选A。

(3)、(4)断开1mol Cl—Cl键和1mol H—H键需吸收能量:,而形成2mol H—Cl键放出的能量为,所以在反应中每生成2mol HCl放出的热量,同理可计算出、反应中每生成2mol HBr、2mol HI分别放出103kJ、9kJ的热量。故(3)答案:放热,(4)答案:Cl2。

25.4.18×103

解析:

(1)根据表中数据,三次溶液的温度变化分别为9.9℃、10.1℃、8.6℃,第三次数据偏差较大,舍去不用,前两次温度的平均值为10.0℃,Q=c×m× t=4.18J/(g ℃)×100.00mL×1g/mL×10.0℃=4.18×103 J;

(2) 100.00mL 0.200mol/L CuSO4的物质的量为0.02mol,1.68g Fe粉的物质的量为0.03mol,铁粉过量,则0.02mol铁粉与0.02molCuSO4完全反应释放4.18×103 J的热量,故Fe(s)+CuSO4(aq)=FeSO4(aq)+Cu(s)的 H=kJ/mol=-209 kJ/mol。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

选修4第一章第一节化学反应与能量变化同步练习

第I卷(选择题)

一、单选题

1.下列设备工作时,主要是将化学能转化为热能的是( )

A.汽车发动机 B.燃气灶

C.煤气灯 D.锂离子电池

2.利用太阳光在新型复合催化剂表面实现高效分解水,其主要过程如图所示:

则下列说法错误的是( )

A.过程中实现了光能转化为化学能

B.氢能资源丰富,属于可再生能源

C.过程I吸收能量,过程II释放能量

D.2H2O2H2+O2反应的能量变化如上图所示

3.下列有关测定中和反应反应热实验的说法正确的是( )

A.用铜丝代替玻璃搅拌器,测得的偏大

B.强酸的稀溶液与强碱的稀溶液反应生成的均为

C.测定中和反应反应热的实验中,混合溶液的温度不再变化时,该温度为终止温度

D.某同学通过实验测出稀盐酸和稀NaOH溶液反成反应热,造成这一结果的原因不可能是用测量过稀盐酸温度的温度计直接测量稀NaOH溶液的温度

4.热化学方程式C(s)+H2O(g)=CO(g)+H2(g) H=+131.3kJ mol-1表示( )

A.碳和水反应吸收131.3 kJ热量

B.1 mol碳和1 mol水反应生成一氧化碳和氢气,并吸收131.3 kJ热量

C.1 mol固态碳和1 mol水蒸气反应生成1 mol一氧化碳气体和1 mol氢气,并吸收131.3 kJ热量

D.1个固态碳原子和1分子水蒸气反应吸收131.3 kJ热量

5.甲烷分子结构具有高对称性且断开1molC-H键需要吸收440kJ能量。无催化剂作用下甲烷在温度达到1200℃以上才可裂解。在催化剂及一定条件下,CH4可在较低温度下发生裂解反应,甲烷在镍基催化剂上转化过程中的能量变化如图所示。下列说法错误的是( )

A.甲烷催化裂解成C和需要吸收1760kJ能量

B.步骤②、③反应均为放热反应

C.催化剂使用一段时间后失活的原因可能是碳在催化剂表面沉积

D.使用该催化剂,反应的焓变不变

6.MnO2催化某反应的一种催化机理如图所示。已知:HCHO中氢元素化合价+1,氧元素化合价 2,下列叙述正确的是( )

A.使用MnO2催化时,该反应的 H会发生变化

B.催化过程中,所发生的反应均为氧化还原反应

C.1molHCHO参与反应时转移4mol电子

D.为中间产物之一,该微粒与Na2O2中所含阴离子相同

7.如果对燃烧产物如二氧化碳、水、氮气等利用太阳能使它们重新组合,可以节约燃料,缓解能源危机。在此构想的物质循环中太阳能最终转化为( )

A.化学能 B.热能 C.生物质能 D.电能

8.已知几种共价键的键能如下:

化学键 H—N N≡N Cl—Cl H—Cl

键能/kJ·mol-1 391 946 328 431

下列说法错误的是( )

A.键能:N≡N>N=N>N-N

B.H(g)+Cl(g)=HCl(g)该过程会放出431kJ热量

C.H—N键能小于H—Cl键能,所以NH3的沸点高于HCl

D.该反应为放热反应,说明反应物具有的能量比生成物高

9.依据如图所示能量关系判断下列说法正确的是( )

A.2molH2(g)与1molO2(g)所具有的总能量比2molH2O(g)所具有的总能量低

B.2molH2(g)完全燃烧,冷却到室温,放出的热量为483.6 kJ

C.H2O(g)变成H2O(l)时,断裂化学键吸收的能量小于形成化学键放出的能量

D.液态水分解的热化学方程式为2H2O(l)=2H2(g)+O2(g) H=+571.6kJ mol-1

10.下列有关中和反应的反应热测定实验的说法正确的是( )

A.温度计能代替玻璃搅拌器,用于搅拌反应物

B.为了使反应均匀进行,可以向酸(碱)溶液中分几次加入碱(酸)溶液

C.测定中和反应反应热实验中,读取混合溶液不再变化的温度为终止温度

D.某同学通过实验测得盐酸和NaOH溶液反应生成1molH2O(l)放出的热量为52.3kJ,造成这结果的原因不可能是所用酸、碱溶液浓度过大

11.“长征五号”B遥二运载火箭搭载我国空间站“天宫”的组成部分天和核心舱成功发射并进入预定轨道,该火箭推进剂为液氧煤油和液氧液氢。天和核心舱配置了光电转换效率最高的三价砷化镓太阳能电池。下列说法不正确的是( )

A.煤油为混合物

B.砷化镓的化学式为GaAs

C.该推进剂在反应时化学能只转化为热能

D.相对于推进剂四氧化二氮/偏二甲基肼,该推进剂具有毒性低且更环保的特点

12.溶液与盐酸反应过程中的能量变化如图所示,下列选项错误的是( )

A.是放热反应

B.是放热反应

C.是放热反应

D.是放热反应

13.H2和 I2在一定条件下能发生反应:H2(g)+I2(g) 2HI(g) ΔH=—a kJ·mol-1,已知:a、b、c均大于零,下列说法不正确的是( )

A.反应物的总能量高于生成物的总能量

B.断开 1 mol H—H 键所需能量小于断开1 mol I—I键所需能量

C.断开 2 mol H—I键所需能量约为(c+b+a) kJ

D.向密闭容器中加入2 mol H2和2 mol I2,充分反应后放出的热量小于 2a kJ

14.科学家已获得了极具理论研究意义的分子,其结构为正四面体(如图所示),与白磷分子的结构相似。已知断裂1 mol N-N键吸收193 kJ热量,断裂键吸收946 kJ热量,则下列说法正确的是( )

A.是一种新型化合物

B.转化为的反应的

C.比稳定

D.转化为的反应的

15.根据能量变化示意图,下列热化学方程式正确的是( )

A.N2(g)+3H2(g)=2NH3(g) ΔH=-(b-a)kJ·mol-1

B.N2(g)+3H2(g)=2NH3(g) ΔH=-(a-b)kJ·mol-1

C.2NH3(l)=N2(g)+3H2(g) ΔH=2(a+b-c)kJ·mol-1

D.2NH3(l)=N2(g)+3H2(g) ΔH=2(b+c-a)kJ·mol-1

16.在如图所示的装置中进行中和反应。通过测定反应过程中放出的热量可测定中和反应反应热。下列关于该实验的说法正确的是( )

A.烧杯间的碎泡沫塑料的作用是固定烧杯的位置

B.如果没有玻璃搅拌器,酸碱混合后可用温度计轻轻搅拌

C.完成一次中和反应反应热测定实验,温度计需要使用2次,分别用于测混合液的初始温度和反应最高温度

D.由 可知,0.5 mol稀溶液与1 mol NaOH稀溶液完全反应,放出热量为57.3 kJ

17.某反应过程中体系的能量变化如图所示,下列说法错误的是( )

A.反应过程可表示为

B.E1为反应物的总能量与过渡态的能量差,称为正反应的活化能

C.正反应的热效应ΔH=E1-E2<0,所以正反应为放热反应

D.此图中逆反应的热效应ΔH=E1-E2<0,所以逆反应为放热反应

18.下列说法正确的是( )

A.在稀溶液中,酸与碱发生中和反应生成1molH2O(l)时的反应热叫做中和热

B.测定中和热时可用稀硫酸和稀Ba(OH)2溶液

C.测定中和热实验时,使用环形玻璃搅拌棒是为了加快反应速率,减小实验误差

D.在测定中和热实验中需要使用的仪器有:容量瓶、量筒、烧杯、温度计、环形玻璃搅拌棒

19.下列热化学方程式正确的是( )

A.通常状况下,将1g氢气在氯气中完全燃烧,放出92.4kJ热量:H2(g)+Cl2(g)=HCl(g);ΔH=+92.4kJ·mol-1

B.已知充分燃烧ag乙炔气体时生成1mol二氧化碳气体和液态水,并放出bkJ热量:2C2H2(g)+5O2(g)=4CO2(g)+2H2O(l);ΔH=-4b kJ·mol-1

C.1g炭与适量水蒸气反应生成一氧化碳和氢气,需吸收10.94kJ的热量:C+H2O=CO+H2 ΔH=+10.94 kJ·mol-1

D.已知甲烷燃烧生成二氧化碳和液态水放出的热量为55.625kJ g-1:CH4(g)+2O2(g)=CO2(g)+2H2O(l);ΔH=-55.625 kJ·mol-1

20.中科院化学研究所最新报道了化合物1催化CO2的氢化机理。其中化合物1(催化剂,固态)→化合物2(中间产物,固态)的过程和其相对能量曲线如图所示。下列有关该过程的说法正确的是( )

A.过程中经历两个过渡态TS11-2、TS21-2,说明该过程包含两个基元反应

B.该过程的总反应速率主要由过程①决定

C.升高温度,有利于过程②的进行

D.过程①的热化学方程式为I(s)+CO2(g)=I1-2(s)△H=-2.08kJ mol-1

第II卷(非选择题)

二、填空题

21.(1)下列过程不一定属于放热过程的是_______(填标号)。

A.形成化学键B.燃料燃烧C.化合反应 D.葡萄糖的氧化分解E.酸碱中和F.炸药爆炸

(2)已知A和B是同种元素形成的两种单质,A转化为B时需要吸收能量,则A和B中较稳定的是_______(填“A”或“B”)。

(3)某化学反应中,反应物的总能量为,生成物的总能量为,且,则该反应是_______(填“放热”或“吸热”)反应。

(4)等质量的下列各物质完全燃烧,放出热量较多的是_______(填标号,下同)。

A.固体硫B.硫蒸气

(5)已知和反应时放热,且断裂键、氧氧键、键需要吸收的能量分别为、、。下列关系一定正确的是_______。

A.B.

C.D.

22.用50mL0.50mol/L的盐酸与50mL0.55mol/L的氢氧化钠溶液在如图所示的装置中进行中和反应,通过测定反应过程中所放出的热量可计算中和热。回答问题:

(1)烧杯间填满碎泡沫塑料的作用是___________;

(2)实验中若改用60mL0.50mol/L的盐酸与50mL0.55mol/L的氢氧化钠溶液进行反应,与上述实验相比,所放出的热量___________(填“相等”或“不相等”),若实验操作均正确,则所求中和热___________(填“相等”或“不相等”);

(3)已知在稀溶液中,强酸和强碱发生中和反应生成1mol水时,放出57.3kJ的热量,则上述反应的热化学方程式为:___________。

(4)倒入NaOH溶液的正确操作是___________。(填字母)

A.沿玻璃棒缓慢倒入 B.分三次少量倒入 C.一次迅速倒入

(5)某同学利用实验数据计算出的中和热与57.3kJ/mol有偏差,产生偏差的原因可能是___________。(填字母)

a.实验装置保温、隔热效果差;

b.用温度计测定NaOH溶液起始温度后直接测定HCl溶液的温度;

c.量取NaOH溶液的体积时仰视读数;

d.倒完NaOH溶液后,发现装NaOH烧杯内有极少量残留液。

23.依据事实,写出下列反应的热化学方程式。

(1)N2(g)与H2(g)反应,生成1molNH3(g)时放出46.1kJ的热量:_______________________________。

(2)2molN2(g)与2molO2(g)充分反应,生成NO(g)并吸收136kJ的热量:_________________________。

(3)卫星发射可用肼(N2H4)作燃料,2molN2H4(g)在足量O2(g)中燃烧,生成N2(g)和H2O(l)并放出1244kJ的热量:___________________________________。

24.下表中的数据是破坏1mol物质中的化学键所消耗的能量:

物质 Cl2 Br2 I2 HCl HBr HI H2

能量/kJ 243 193 151 432 366 298 436

根据上述数据回答下列问题:

(1)下列物质中本身具有的能量最低的是_______(填字母)。

A.H2 B.Cl2 C.Br2 D.I2

(2)下列氢化物中最稳定的是_______(填字母)。

A.HCl B.HBr C.HI

(3)(X代表Cl、Br、I)的反应是_______(填“吸热”或“放热”)反应。

(4)相同条件下,X2(X代表Cl、Br、I)分别与氢气反应,当消耗等物质的量的氢气时,放出的热量最多的是_______。

三、计算题

25.某实验小组测量Fe粉与CuSO4溶液反应的反应热。量取三份100.00mL浓度为0.200mol/L CuSO4溶液和三份质量为1.68g Fe粉。将Fe粉和CuSO4溶液分别在量热计中混合反应,并测量溶液温度变化,记录数据如下表:

反应前溶液温度 混合后最高温度

第一次 20.2℃ 30.1℃

第二次 20.3℃ 30.4℃

第三次 20.4℃ 29.0℃

已知:反应前后,溶液的比热容均近似为4.18J/(g ℃)、溶液的密度均近似为1.00g/cm3,忽略溶液体积、质量变化和金属吸收的热量。请计算:

(1)反应放出的热量Q=______J。

(2)反应Fe(s)+CuSO4(aq)=FeSO4(aq)+Cu(s)的 H__________________________kJ/mol(列式计算)。

参考答案

1.B

解析:

A.汽车发动机将化学能转化为动能,A错误;

B.燃气灶燃气燃烧过程将化学能转化为热能,B正确;

C.煤气灯使用过程中将化学能转化为电能,C错误;

D.锂离子电池将化学能转化为电能,D错误;

答案为:B。

2.D

解析:

A.水分解成氢气和氧气需吸收能量。则用太阳光在新型复合催化剂表面实现高效分解水过程中实现了光能转化为化学能,A正确;

B. 水分解产生氢气和氧气、氢气和氧气生成水时释放能量、则氢能资源丰富,属于可再生能源,B正确;

C. 过程I为化学键断裂、吸收能量,过程II为化学键形成、释放能量,C正确;

D. 2H2O2H2+O2反应时吸收能量,上图所示代表反应中放出能量,D错误;

答案选D。

3.A

解析:

A.铜为热的良导体,容易导致热量散失,测得的的绝对值偏小,使测得的偏大,A项正确;

B.部分强酸的稀溶液与强碱的稀溶液反应不仅生成,还生成沉淀,如一定量的稀硫酸与稀溶液反应生成时还有沉淀生成,与结合生成时放热,则该反应的,B项错误;

C.测定中和反应反应热时,混合溶液的最高温度为终止温度,C项错误;

D.用测量过稀盐酸温度的温度计直接测量稀NaOH溶液的温度会导致部分酸碱提前反应,从而使测得的的绝对值偏小,D项错误;

综上所述,答案为A。

4.C

解析:

A.物质的量的多少未描述,状态也未描述,无法确定反应的热效应,A项错误;

B.反应物和生成物的状态未注明,无法确定反应的热效应,B项错误;

C.阐明热化学方程式意义时既说明了物质的状态,又描述了相应物质的物质的量的多少,可以确定反应的热效应,C项正确;

D.化学式前的计量数表示该物质的物质的量,根据题中热化学方程式反应的 H值及其表示的含义可知,1个固态碳原子和1分子水蒸气反应吸收的热量不是131.3kJ,D项错误;

答案选C。

5.A

解析:

A.断开1molC-H键需要吸收440kJ能量,1mol甲烷分子中有4molC-H键,完全断开需要吸收1760kJ能量,即1mol甲烷中的化学键完全断开需要吸收1760kJ能量,而不是甲烷催化裂解成C和 H2 需要吸收1760kJ能量,故A错误;

B.步骤②、③反应中,反应物的总能量均高于生成物的总能量,所以均为放热反应,故B正确;

C.从图中可以看出,甲烷在镍基催化剂上转化是在催化剂表面上发生的,催化剂使用一段时间后失活的原因可能是碳在催化剂表面沉积,堵塞了催化剂表面的活性中心,故C正确;

D.催化剂不影响反应物和生成物的总能量,使用该催化剂,反应的焓变不变,故D正确;

故选A。

6.C

解析:

A.使用MnO2催化时,降低反应所需活化能,但反应的 H不变,故A错误;

B.在催化过程中,根据化合价分析,氢离子和碳酸氢根反应生成二氧化碳和水不是氧化还原反应,故B错误;

C.HCHO最终生成二氧化碳和水,HCHO中C为0价变为二氧化碳中+4价,因此1mol HCHO参与反应时转移4mol电子,故C正确;

D.为中间产物之一,Na2O2中阴离子为,因此该微粒与Na2O2中所含阴离子不相同,故D错误。

综上所述,答案为C。

7.B

解析:

二氧化碳、水、氮气等利用太阳能重新组合得到燃料甲烷、氨气、甲醇,此过程中太阳能转化为化学能;燃料甲烷、氨气、甲醇燃烧放热生成水、二氧化碳、氮气,此过程中化学能转化为热能;故在此构想的物质循环中太阳能最终转化为热能,答案选B。

8.C

解析:

A.三键键长小于双键键长小于单键键长,键长越短,键能越大,所以键能:N≡N>N=N>N-N,故A正确;

B.键能:气态基态原子形成1mol化学键释放的最低能量,表中数据H-Cl键能为:431 kJ mol-1,H(g)+Cl(g)=HCl(g)该过程会放出431kJ热量,故B正确;

C.NH3的沸点高于HCl是由于NH3形成分子间氢键,而HCl不能,与键能无关,故C错误;

D.为放热反应,这说明反应物具有的总能量比生成物具有的总能量高,故D正确;

故选C。

9.D

解析:

A.由题图可知,2molH2(g)与1molO2(g)所具有的总能量比2molH2O(g)所具有的总能量高,A项错误;

B.2molH2(g)完全燃烧,冷却到室温,则生成液态水,放出的热量为(483.6+88)kJ=571.6 kJ,B项错误;

C.H2O(g)变成H2O(l)属于物理变化,不存在化学键的断裂和形成,C项错误;

D.由题图可知,2H2(g)+O2(g)=2H2O(l) H=(483.6+88) kJ mol-1=-571.6 kJ mol-1,所以液态水分解的热化学方程式为2H2O(l)=2H2(g)+O2(g) H=+571.6kJ mol-1,D项正确;

答案选D。

10.D

解析:

A.温度计不能代替玻璃搅拌器,只能用于测量溶液的温度,A项错误;

B.为了防止热量损失,向酸(碱)溶液中一次加入碱(酸)溶液,B项错误;

C.测定中和反应反应热时,应读取混合溶液的最高温度,C项错误;

D.浓酸或浓碱溶于水时会放热,则生成1molH2O(l)时放出的热量大于57.3kJ,D项正确;

故选D。

11.C

解析:

A.煤油是多种烃的混合物,故A正确;

B.根据价键规律,砷化镓的化学式为GaAs,故B正确;

C.该推进剂在反应时化学能转化为机械能、热能等,故C错误;

D.液氧煤油和液氧液氢推进剂反应产物是二氧化碳、水,相对于推进剂四氧化二氮/偏二甲基肼,该推进剂具有毒性低且更环保的特点,故D正确;

选C。

12.C

解析:

A.由图可知,反应物和的总能量大于生成物的能量,则反应是放热反应,故A项正确;

B.由图可知,反应物和的总能量大于生成物和的总能量,则反应是放热反应,故B项正确;

C.由图可知,反应物和的总能量小于生成物和的总能量,则反应是吸热反应,故C项错误;

D.由图可知,反应物和的总能量小于生成物和的总能量,则反应是吸热反应,故D项正确;

选C。

13.B

解析:

A.该反应为放热反应,反应物的总能量高于生成物的总能量,故A正确;

B.一般而言,键长越短,键能越大,图中显示H—H键长短于I—I键长,H—H键能大于I—I键能,断裂1molH—H键所需能量大于断开1molI—I键所需能量,故B错误;

C.由反应热等于反应物断裂化学键需要的能量和生成物形成化学键放出的能量的差值可知,反应热ΔH=b kJ·mol﹣1+c kJ·mol﹣1—2EH—I=-a kJ·mol-1,则2EH—I=(a+b+c)kJ/mol,断开2 mol H—I键所需能量约为(a+b+c)kJ,故C正确;

D.该反应为可逆反应,可逆反应不能进行彻底,则2 mol H2和2 mol I2充分反应后放出的热量小于2a kJ,故D正确;

故选B。

14.D

解析:

A.是由氮元素形成的单质,不是化合物,A项错误;

B.从图中可以看出,一个分子中含有6个N-N键,根据可知,反应的,B项错误;

C.由B可知转变成的过程放出热量,可知的能量比低,而物质的能量越低越稳定,C项错误;

D.由B项分析可知D项正确;

故选:D;

15.D

解析:

由图中信息可知,0.5N2(g)+1.5H2(g)=NH3(g) ΔH= -(b-a)kJ·mol-1,0.5N2(g)+1.5H2(g)=NH3(l) ΔH= -(b+c-a)kJ·mol-1。

A.由0.5N2(g)+1.5H2(g)=NH3(g) ΔH= -(b-a)kJ·mol-1可得出,N2(g)+3H2(g)=2NH3(g) ΔH= -2(b-a)kJ·mol-1,A不正确;

B.由A选项中的分析可知,N2(g)+3H2(g)=2NH3(g) ΔH= -2(b-a)kJ·mol-1,B不正确;

C.由0.5N2(g)+1.5H2(g)=NH3(l) ΔH= -(b+c-a)kJ·mol-1可知,2NH3(l)=N2(g)+3H2(g) ΔH=2(b+c-a)kJ·mol-1,C不正确;

D.由C选项的分析可知,2NH3(l)=N2(g)+3H2(g) ΔH=2(b+c-a)kJ·mol-1,D正确;

故选D。

16.D

解析:

A.烧杯间的碎泡沫塑料的作用是保温、隔热,减少热量损失,A项错误;

B.温度计不能用于搅拌,B项错误;

C.完成一次中和反应反应热测定实验,要测定反应前酸的温度、碱的温度和反应最高温度,所以温度计需要使用3次,C项错误;

D.由该离子方程式可知,强酸、强碱的稀溶液发生酸碱中和生成1 mol水放出的热量为57.3 kJ,0.5 mol稀溶液与1 mol NaOH溶液完全反应恰好生成,所以放出热量57.3kJ,D项正确;

答案选D。

17.D

解析:

由图可知反应物总能量大于生成物总能量,则正反应放热,反应热ΔH=E1-E2,其中E1和E2为反应的活化能,A…B…C为中间产物,为过渡态,可认为活化分子。

A.由图象可知反应过程可表示为A+BC(反应物)→[A…B…C](过渡态)→AB+C(产物),故A正确;

B.反应物吸收一定能量成为活化分子,E1为正反应的活化能,故B正确;

C.正反应的热效应为ΔH=E1-E2,反应物总能量大于生成物总能量,则正反应放热,故C正确;

D.此图中逆反应的热效应ΔH=E2-E1>0,为吸热反应,故D错误;

故选D。

18.C

解析:

A.在稀溶液中,强酸跟强碱发生中和反应生成1mol液态水时所释放的热量叫做中和热,故A错误;

B.硫酸和氢氧化钡除生成水外还生成硫酸钡沉淀,生成沉淀放热,故B错误;

C.使用环形玻璃搅拌棒是为了使溶液充分混合,加快反应速率,防止热量散失,减小实验误差,故C正确;

D.在测定中和热实验中不需要使用容量瓶,故D错误;

故选C。

19.B

解析:

A.放热反应的ΔH<0,正确的热化学方程式为:H2(g)+Cl2(g)=HCl(g) ΔH=-92.4kJ·mol-1,A项错误;

B.充分燃烧ag乙炔气体时生成1mol二氧化碳气体和液态水,并放出bkJ热量,则生成4mol CO2和液态水,应放出4bkJ热量,B项正确;

C.1g碳与适量水蒸气反应生成CO和H2,需吸收10.94kJ热量,则1mol碳与水蒸气反应,吸收热量为,且热化学方程式需要标注物质的聚集状态。则此反应的热化学方程式为C(s)+H2O(g)=CO(g)+H2(g) ΔH=+131.28 kJ·mol-1,C项错误;

D.题目中给出的数据意义是:燃烧1g的甲烷放出55.625kJ的热量,换算成燃烧1mol甲烷放出的热量为890kJ。故正确的热化学方程式为:CH4(g)+2O2(g)=CO2(g)+2H2O(l);ΔH=-890 kJ·mol-1,D项错误;

答案选B。

20.A

解析:

A.由相对能量曲线可知,化合物1与CO2反应生成化合物2的过程中有两个过渡态TS11-2、TS21-2,说明这一过程包含两个基元反应,故A正确;

B.过程①的活化能为:(6.05-0.00)=6.05kJ·mol-1,②的活化能为:(11.28-2.08)=9.20kJ·mol-1,过程①的活化能小于过程②的活化能,过程①的反应速率大于过程②的反应速率,故该过程的总反应速率主要由过程②决定,故B错误;

C.过程②为放热反应,升高温度,反应逆向进行,不利于过程②的进行,故C错误;

D.过程①的热化学方程式为:I(s)+CO2(g)=I1-2(s)△H=2.08kJ·mol-1,故D错误;

故选A。

21.C A 吸热 B C

解析:

(1)A.断裂化学键吸收能量,形成化学键释放能量,A不选;

B.燃料的燃烧是放热过程,B不选;

C.化合反应可能是吸热反应也可能是放热反应,如为吸热反应,为放热反应,C选;

D.葡萄糖的氧化分解是放热过程,D不选;

E.酸碱中和反应都是放热反应,E不选;

F.炸药爆炸是放热过程,F不选;

答案选C。

(2)A转化为B时需要吸收能量,说明A的能量比B的能量低,故A较稳定。

(3)反应物的总能量E1低于生成物的总能量E2,该反应为吸热反应。

(4)固体硫转变为硫蒸气需吸收热量,所以二者质量相等时,,完全燃烧时,硫蒸气放出的热量更多,答案选B。

(5)断裂2mol和1mol中的化学键需要吸收的能量为,形成2mol中的化学键释放的能量为,由于反应放热,则有,答案选C。

22.减少热量损失 不相等 相等 NaOH(aq)+HCl(aq)=NaCl(aq)+H2O(l) ΔH=-57.3kJ/mol C abc

解析:

根据中和热测定过程中实质是测定反应过程中放出的热量,利用温度的变化及溶液的体积计算放出的热量,故在实验过程避免热量损失。而中和热的计算是利用反应放出的热量进行转化为生成1molH2O所放出的热量。

(1)中和热测定反应过程中放出的热量,故烧杯间填满碎泡沫塑料的作用是:减少热量损失;

(2)根据反应的量的多少判断反应过程放出的热量,实验中50mL0.50mol/L的盐酸是少量的反应物,放出的热量取决于盐酸,而改用60mL0.50mol/L的盐酸与50mL0.55mol/L的氢氧化钠溶液进行反应,少量的反应物是50mL0.55mol/L的氢氧化钠,故后者反应的量比实验中反应的量多,故放出的热量不相等,而中和热是计算生成1molH2O所放出的热量,故两者计算出的中和热相等,故答案为:不相等、相等;

(3)根据热化学方程式的写法书写:NaOH(aq)+HCl(aq)=NaCl(aq)+H2O(l) ΔH=-57.3kJ/mol

;

(4)由于倒入NaOH溶液后即可发生反应放出热量,为避免产生的热量损失,故加入氢氧化钠时应该一次迅速倒入,故选答案C。

(5)a.实验装置保温效果差,导致热量损失,中和热计算有误差,a符合题意;

b.用温度计测定NaOH溶液后,温度计上沾有碱,直接测定HCl溶液,会发生酸碱中和,导致测定不准确,符合题意;

c.量取NaOH溶液的体积时仰视读数,导致溶液体积增大,计算中和热有误差,故c符合题意;

d.倒完NaOH溶液后,发现装NaOH烧杯内有极少量残留液,因为烧杯内部残留液不在计算的体积之内,故没有影响,故d不符合题意;

故选答案abc。

23.N2(g)+3H2(g)2NH3(g)△H=-92.2kJ·mol-1 N2(g)+O2(g)=2NO(g)△H=+68kJ·mol-1 N2H4(g)+O2(g)=N2(g)+2H2O(l)△H=-622kJ·mol-1

解析:

(1)N2(g)与H2(g)反应,生成2molNH3(g)时放出92.2kJ的热量,反应放热时焓变值为负值,所以该反应的热化学方程式为N2(g)+3H2(g)2NH3(g)△H=-92.2kJ·mol-1;

(2)1molN2(g)与1molO2(g)充分反应,生成NO(g)并吸收68kJ的热量,反应吸热时焓变值为正值,所以该反应的热化学方程式为N2(g)+O2(g)=2NO(g)△H=+68kJ·mol-1;

(3) 1mol N2H4(l)在O2(g)中燃烧,生成N2(g)和H2O(l),放出622kJ热量,放热时焓变值为负值,所以该反应的热化学方程式为N2H4(g)+O2(g)=N2(g)+2H2O(l)△H=-622kJ·mol-1。

24.A A 放热 Cl2

解析:

(1)、(2)破坏1mol物质中的化学键所消耗的能量越高,则该物质越稳定,其本身具有的能量越低。故答案(1)选A,(2)选A。

(3)、(4)断开1mol Cl—Cl键和1mol H—H键需吸收能量:,而形成2mol H—Cl键放出的能量为,所以在反应中每生成2mol HCl放出的热量,同理可计算出、反应中每生成2mol HBr、2mol HI分别放出103kJ、9kJ的热量。故(3)答案:放热,(4)答案:Cl2。

25.4.18×103

解析:

(1)根据表中数据,三次溶液的温度变化分别为9.9℃、10.1℃、8.6℃,第三次数据偏差较大,舍去不用,前两次温度的平均值为10.0℃,Q=c×m× t=4.18J/(g ℃)×100.00mL×1g/mL×10.0℃=4.18×103 J;

(2) 100.00mL 0.200mol/L CuSO4的物质的量为0.02mol,1.68g Fe粉的物质的量为0.03mol,铁粉过量,则0.02mol铁粉与0.02molCuSO4完全反应释放4.18×103 J的热量,故Fe(s)+CuSO4(aq)=FeSO4(aq)+Cu(s)的 H=kJ/mol=-209 kJ/mol。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)