2021-2022学年统编版高中语文必修上册9.1《念奴娇·赤壁怀古》(课件31张)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年统编版高中语文必修上册9.1《念奴娇·赤壁怀古》(课件31张) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 5.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-11-06 07:14:08 | ||

图片预览

文档简介

(共31张PPT)

《念奴娇·赤壁怀古》

苏轼

课前导入

历代失意文人在被政治放逐的状态中,大多没有放弃一份精神的坚守,正是因为坚守,才会让他们的生命存在更有尊严和诗意。北宋的苏轼一生都在放逐中度过,却没有被生活打败,他精神上坚守的又是什么呢?

学习目标:

1.通过诵读感受苏轼词豪放的风格。

2.通过品味语言和知人论世的鉴赏方 法,感受苏轼词中旷达的情感。

3.深入理解苏轼圆融达通的处世思想和宠辱不惊的精神境界,从而提升自己的人格,净化自己的情怀。

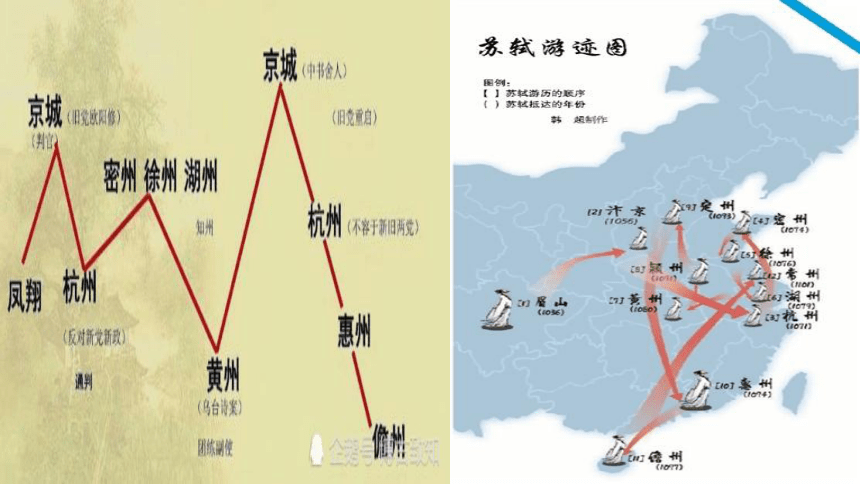

学习活动一

结合苏轼的生平经历,简单画出苏轼的“政治人生”轨迹图。

文本诵读

念奴娇·赤壁怀古

苏轼

大江东去,浪淘尽 ,千古风流人物。故垒西边,人道是,三国周郎赤壁 。乱石穿空 ,惊涛拍岸 ,卷起千堆雪。江山如画,一时多少豪杰。

遥想公瑾当年,小乔初嫁了,雄姿英发。羽扇纶巾,谈笑间, 樯橹灰飞烟灭。故国神游,多情应笑我,早生华发。人生如梦,一尊还酹江月。

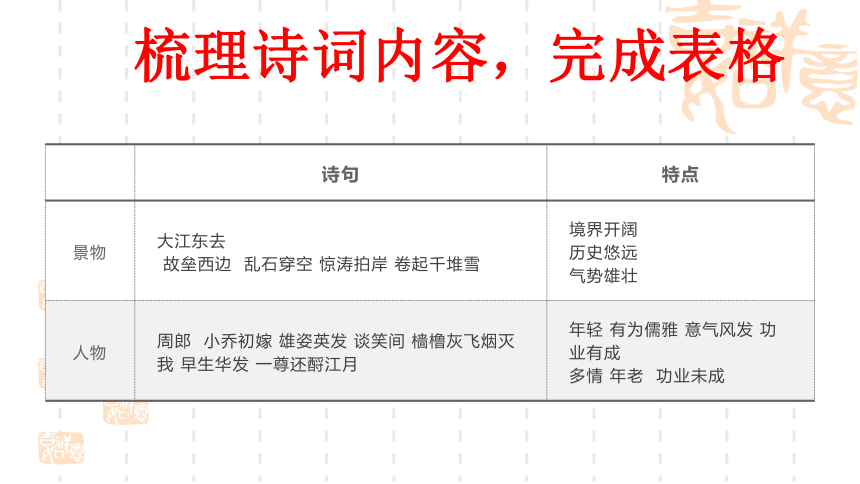

梳理诗词内容,完成表格

诗句 特点

景物

人物

梳理诗词内容,完成表格

诗句 特点

景物 大江东去 故垒西边 乱石穿空 惊涛拍岸 卷起千堆雪 境界开阔

历史悠远

气势雄壮

人物 周郎 小乔初嫁 雄姿英发 谈笑间 樯橹灰飞烟灭 我 早生华发 一尊还酹江月 年轻 有为儒雅 意气风发 功业有成

多情 年老 功业未成

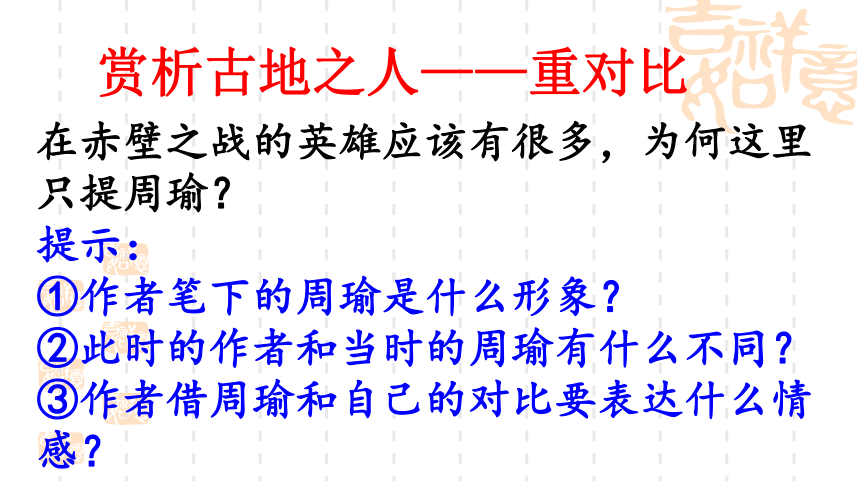

赏析古地之人——重对比

在赤壁之战的英雄应该有很多,为何这里只提周瑜?

提示:

①作者笔下的周瑜是什么形象?

②此时的作者和当时的周瑜有什么不同?

③作者借周瑜和自己的对比要表达什么情感?

周瑜:

年龄:

婚姻:

外表:

职位:

际遇:

苏轼:

年龄:

婚姻:

外表:

职位:

际遇:

34

幸福美满

雄姿英发

东吴都督

功成名就

45

爱妻早亡

早生华发

团练副使

壮志未酬

怀古

伤今

怀人伤己

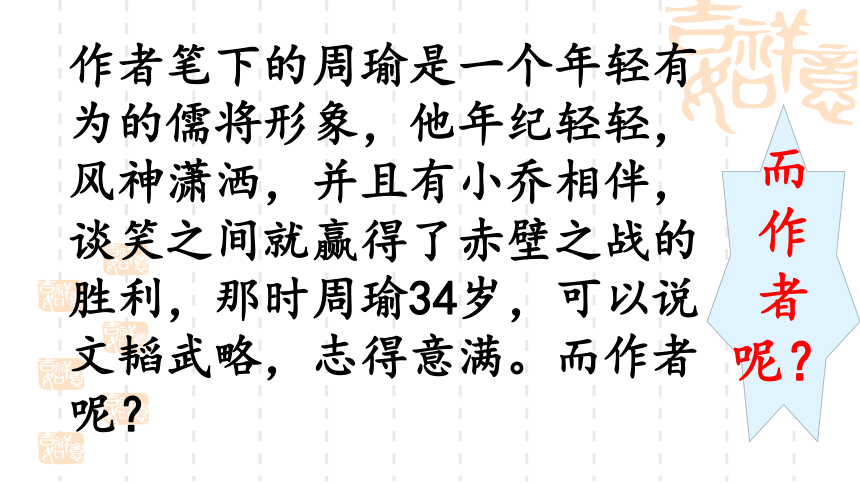

作者笔下的周瑜是一个年轻有为的儒将形象,他年纪轻轻,风神潇洒,并且有小乔相伴,谈笑之间就赢得了赤壁之战的胜利,那时周瑜34岁,可以说文韬武略,志得意满。而作者呢?

而作者呢?

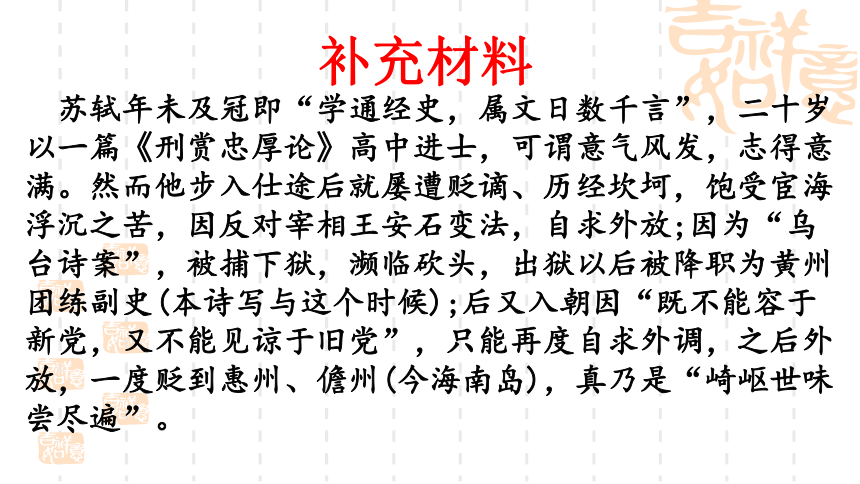

补充材料

苏轼年未及冠即“学通经史,属文日数千言”,二十岁以一篇《刑赏忠厚论》高中进士,可谓意气风发,志得意满。然而他步入仕途后就屡遭贬谪、历经坎坷,饱受宦海浮沉之苦,因反对宰相王安石变法,自求外放;因为“乌台诗案”,被捕下狱,濒临砍头,出狱以后被降职为黄州团练副史(本诗写与这个时候);后又入朝因“既不能容于新党,又不能见谅于旧党”,只能再度自求外调,之后外放,一度贬到惠州、儋州(今海南岛),真乃是“崎岖世味尝尽遍”。

到黄州时,苏轼45岁,没有任何政绩,也看不到前途,苏轼自身并没有犯错,只是做了政治的牺牲品。所以苏轼内心特别愤懑,他借周瑜正当年时的功成名就来感慨自己年岁已大,壮志难酬,周瑜写的越是光彩照人,他的内心越是落寞失意。苏轼当时处于一种被政治放逐的状态,内心本是苦闷的,可他诗歌中的景象却场面宏大,境界开阔,英雄人物光彩照人,景和情是什么关系呢?

滚滚东去的江水一去不复返,浪花淘尽的英雄永不再生,这些形象从深层都有被放逐的意蕴,景象壮大也会凸显人的渺小,何况随时间而逝的人物,英雄如此,更何况自己这样的小人物。作者来此地是神游故国。

诗人漂浮茫茫大江之上,想到故国往事,风流已逝,曾经的英雄战事如过眼云烟。不禁感慨自己苍颜白发一事无成,始终是一个局外人的视角,在政治风云之外,正应和了他背政治放逐的身份好内心的感受。

学习任务二

深入感悟诗词中蕴含的复杂情感,知人论世,体悟诗人旷达的人生态度。

讨论思考

这首词只是表达了苏轼内心的不甘与苦闷吗?

直接抒情

故国神游,多情应笑我,早生华发。人生如梦,一尊还酹江月。

人生就像一场梦境一样,还是举起酒杯来祭奠江月吧。

这句话是消极情绪的表达还是积极的心理宽慰呢?

补充材料

且夫天地之间,物各有主,苟非吾之所有,虽一毫而莫取。惟江上之清风,与山间之明月,耳得之而为声,目遇之而成色,取之无禁,用之不竭,是造物者之无尽藏也,而吾与子之所共适。

——选自苏轼《前赤壁赋》,写于1082年与创作《念奴娇·赤壁怀古》同一年

补充材料

三月七日,沙湖道中遇雨,雨具先去,同行皆狼狈,余独不觉。已而遂晴,故作此。

莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。竹杖芒鞋

轻胜马,谁怕 一蓑烟雨任平生。料峭春风吹酒醒,微冷,山头斜照却相迎。回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴。

——《定风波》(写于苏轼被贬黄州后第三年)

思考

从这两则补充材料中,你能得到什么启发?

自然观:追求天人合一的人生境界;

人生态度:对人生的艰难和坎坷看得十分通透与平淡,面对功利,他也积极地进取,不得,他也能在自然中平息自己的情绪。

由此,我们可以印证,人生如梦,一尊还酹江月不是消沉而是释怀。唯有自然才是永恒的朋友,让心回归自然,去除那些因世俗功利而不平的怨怒。苏轼是从被放逐的状态到主动把自己放逐到大自然中去的,呈现的是一个生命在现实中的困境和抽离现实的自我觉醒和彻悟。很多文人在现实的失意中无法自拔,郁郁终生。苏轼为什么能在无望之时保持“回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴”的平和心境呢?即使被贬惠州那样远离政治中心的蛮荒之地,也能葆有“日啖荔枝三百颗,不辞长作岭南人”的那样热情。看得出,苏轼在被放逐中,永远没有丧失对自然、对生活的热爱,这正是他的坚守,也正是生命中的那一份诗意。

学习任务三

结合资料,理解诗人的文化构成对其人生态度和词风的影响。

小组探究

为什么苏轼在人生的困境中依然能够保持那份乐观旷达的心态呢?

补充资料

纵观苏轼一生思想比较复杂,儒、释、道兼而有之,儒家的仁政爱民理想和《易经》中“天行健,君子以自强不息”的观点,是他积极用世,提出一些改革主张的思想动力;苏轼十分喜爱《庄子》,晚年又受到佛学的影响,在他头脑中还有老庄的清净无为、超然物外和佛家的身心皆空、与世无争的思想。这些思想就这样既矛盾而又统一的存在于苏轼的身上。

——《儒、释、道三家思想对苏轼创作的影响》 翟晴,《山东大学》2010

补充资料

苏轼深受《庄子》的影响,在他的诗文中,从很多方面表现出与《庄子》近似的自然观和生命观。苏轼继承了《庄子》的生命即自然,自然即生命的思想,在苏轼看来,人的生命就应该从最自然的本真的情感出发,不应该有丝毫的世俗功利的考虑,自然的运行完全是自然而然的,人的生命也应该是自然而然的,离开了这种自然而然,就丢失了本心,失去了自由,人的生命也就形存实亡。

苏轼一生受儒释道三家文化影响很深。前期,主要受儒学影响,积极上进,渴望有所作为。“乌台诗案”后,他被剥夺了有所作为的权利,这时他的内心,佛老思想就起到了很重要的作用,让他从“入世”走向“出世”。

这种思想在苏轼的很多作品中多次得到体现,他让自己回归自然,拥抱自然,消解因功名不得而不快的情绪,苏轼在现实的苦难折磨中,正是将佛道思想作为解脱法门,他认同了生命固有的自然本性,他不满纠缠于那些人事中的名利得失,他渴望摆脱功名利禄的困扰,这种思想造就了他旷达的人生态度。人生如梦,功名不过是生命的羁绊,不如享受清风明月,浊酒两杯,一杯祭过往,一杯祭月光。

小结

1.南宋末刘辰翁说:“词至东坡,倾荡磊落,如诗,如文,如天地奇观。”--开创了词的豪放风格

2.苏轼受儒释道思想的影响,思想圆融通达,在他的词作中也表现了他旷达的人生态度和“宠辱不惊”的精神追求。

苏轼在不断被政治放逐的状态下,用他的圆融通达的思想,坚守着对生活不变的热爱,那份睿智的成熟成就了他特有的人格魅力,也成就了他在文学史上无可替代的地位。

成熟是一种明亮而不刺眼的光辉,一种圆润而不腻耳的音响,一种不再需要对别人察颜观色的从容,一种终于停止向周围申诉求告的大气,一种不理会哄闹的微笑,一种洗刷了偏激的淡漠,一种无须声张的厚实,一种并不陡峭的高度。勃郁的豪情发过了酵,尖利的山风收住了劲,湍急的细流汇成了湖,结果——引导千古杰作的前奏已经鸣响,一道的光线射向黄州,《念奴娇·赤壁怀古》和前后《赤壁赋》马上就要产生。

——余秋雨《苏东坡突围》

作业

完成《苏轼的流放日记》,以苏轼的口吻,写出他被贬黄州期间内心的挣扎与坚守。要求字数400字左右。

《念奴娇·赤壁怀古》

苏轼

课前导入

历代失意文人在被政治放逐的状态中,大多没有放弃一份精神的坚守,正是因为坚守,才会让他们的生命存在更有尊严和诗意。北宋的苏轼一生都在放逐中度过,却没有被生活打败,他精神上坚守的又是什么呢?

学习目标:

1.通过诵读感受苏轼词豪放的风格。

2.通过品味语言和知人论世的鉴赏方 法,感受苏轼词中旷达的情感。

3.深入理解苏轼圆融达通的处世思想和宠辱不惊的精神境界,从而提升自己的人格,净化自己的情怀。

学习活动一

结合苏轼的生平经历,简单画出苏轼的“政治人生”轨迹图。

文本诵读

念奴娇·赤壁怀古

苏轼

大江东去,浪淘尽 ,千古风流人物。故垒西边,人道是,三国周郎赤壁 。乱石穿空 ,惊涛拍岸 ,卷起千堆雪。江山如画,一时多少豪杰。

遥想公瑾当年,小乔初嫁了,雄姿英发。羽扇纶巾,谈笑间, 樯橹灰飞烟灭。故国神游,多情应笑我,早生华发。人生如梦,一尊还酹江月。

梳理诗词内容,完成表格

诗句 特点

景物

人物

梳理诗词内容,完成表格

诗句 特点

景物 大江东去 故垒西边 乱石穿空 惊涛拍岸 卷起千堆雪 境界开阔

历史悠远

气势雄壮

人物 周郎 小乔初嫁 雄姿英发 谈笑间 樯橹灰飞烟灭 我 早生华发 一尊还酹江月 年轻 有为儒雅 意气风发 功业有成

多情 年老 功业未成

赏析古地之人——重对比

在赤壁之战的英雄应该有很多,为何这里只提周瑜?

提示:

①作者笔下的周瑜是什么形象?

②此时的作者和当时的周瑜有什么不同?

③作者借周瑜和自己的对比要表达什么情感?

周瑜:

年龄:

婚姻:

外表:

职位:

际遇:

苏轼:

年龄:

婚姻:

外表:

职位:

际遇:

34

幸福美满

雄姿英发

东吴都督

功成名就

45

爱妻早亡

早生华发

团练副使

壮志未酬

怀古

伤今

怀人伤己

作者笔下的周瑜是一个年轻有为的儒将形象,他年纪轻轻,风神潇洒,并且有小乔相伴,谈笑之间就赢得了赤壁之战的胜利,那时周瑜34岁,可以说文韬武略,志得意满。而作者呢?

而作者呢?

补充材料

苏轼年未及冠即“学通经史,属文日数千言”,二十岁以一篇《刑赏忠厚论》高中进士,可谓意气风发,志得意满。然而他步入仕途后就屡遭贬谪、历经坎坷,饱受宦海浮沉之苦,因反对宰相王安石变法,自求外放;因为“乌台诗案”,被捕下狱,濒临砍头,出狱以后被降职为黄州团练副史(本诗写与这个时候);后又入朝因“既不能容于新党,又不能见谅于旧党”,只能再度自求外调,之后外放,一度贬到惠州、儋州(今海南岛),真乃是“崎岖世味尝尽遍”。

到黄州时,苏轼45岁,没有任何政绩,也看不到前途,苏轼自身并没有犯错,只是做了政治的牺牲品。所以苏轼内心特别愤懑,他借周瑜正当年时的功成名就来感慨自己年岁已大,壮志难酬,周瑜写的越是光彩照人,他的内心越是落寞失意。苏轼当时处于一种被政治放逐的状态,内心本是苦闷的,可他诗歌中的景象却场面宏大,境界开阔,英雄人物光彩照人,景和情是什么关系呢?

滚滚东去的江水一去不复返,浪花淘尽的英雄永不再生,这些形象从深层都有被放逐的意蕴,景象壮大也会凸显人的渺小,何况随时间而逝的人物,英雄如此,更何况自己这样的小人物。作者来此地是神游故国。

诗人漂浮茫茫大江之上,想到故国往事,风流已逝,曾经的英雄战事如过眼云烟。不禁感慨自己苍颜白发一事无成,始终是一个局外人的视角,在政治风云之外,正应和了他背政治放逐的身份好内心的感受。

学习任务二

深入感悟诗词中蕴含的复杂情感,知人论世,体悟诗人旷达的人生态度。

讨论思考

这首词只是表达了苏轼内心的不甘与苦闷吗?

直接抒情

故国神游,多情应笑我,早生华发。人生如梦,一尊还酹江月。

人生就像一场梦境一样,还是举起酒杯来祭奠江月吧。

这句话是消极情绪的表达还是积极的心理宽慰呢?

补充材料

且夫天地之间,物各有主,苟非吾之所有,虽一毫而莫取。惟江上之清风,与山间之明月,耳得之而为声,目遇之而成色,取之无禁,用之不竭,是造物者之无尽藏也,而吾与子之所共适。

——选自苏轼《前赤壁赋》,写于1082年与创作《念奴娇·赤壁怀古》同一年

补充材料

三月七日,沙湖道中遇雨,雨具先去,同行皆狼狈,余独不觉。已而遂晴,故作此。

莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。竹杖芒鞋

轻胜马,谁怕 一蓑烟雨任平生。料峭春风吹酒醒,微冷,山头斜照却相迎。回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴。

——《定风波》(写于苏轼被贬黄州后第三年)

思考

从这两则补充材料中,你能得到什么启发?

自然观:追求天人合一的人生境界;

人生态度:对人生的艰难和坎坷看得十分通透与平淡,面对功利,他也积极地进取,不得,他也能在自然中平息自己的情绪。

由此,我们可以印证,人生如梦,一尊还酹江月不是消沉而是释怀。唯有自然才是永恒的朋友,让心回归自然,去除那些因世俗功利而不平的怨怒。苏轼是从被放逐的状态到主动把自己放逐到大自然中去的,呈现的是一个生命在现实中的困境和抽离现实的自我觉醒和彻悟。很多文人在现实的失意中无法自拔,郁郁终生。苏轼为什么能在无望之时保持“回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴”的平和心境呢?即使被贬惠州那样远离政治中心的蛮荒之地,也能葆有“日啖荔枝三百颗,不辞长作岭南人”的那样热情。看得出,苏轼在被放逐中,永远没有丧失对自然、对生活的热爱,这正是他的坚守,也正是生命中的那一份诗意。

学习任务三

结合资料,理解诗人的文化构成对其人生态度和词风的影响。

小组探究

为什么苏轼在人生的困境中依然能够保持那份乐观旷达的心态呢?

补充资料

纵观苏轼一生思想比较复杂,儒、释、道兼而有之,儒家的仁政爱民理想和《易经》中“天行健,君子以自强不息”的观点,是他积极用世,提出一些改革主张的思想动力;苏轼十分喜爱《庄子》,晚年又受到佛学的影响,在他头脑中还有老庄的清净无为、超然物外和佛家的身心皆空、与世无争的思想。这些思想就这样既矛盾而又统一的存在于苏轼的身上。

——《儒、释、道三家思想对苏轼创作的影响》 翟晴,《山东大学》2010

补充资料

苏轼深受《庄子》的影响,在他的诗文中,从很多方面表现出与《庄子》近似的自然观和生命观。苏轼继承了《庄子》的生命即自然,自然即生命的思想,在苏轼看来,人的生命就应该从最自然的本真的情感出发,不应该有丝毫的世俗功利的考虑,自然的运行完全是自然而然的,人的生命也应该是自然而然的,离开了这种自然而然,就丢失了本心,失去了自由,人的生命也就形存实亡。

苏轼一生受儒释道三家文化影响很深。前期,主要受儒学影响,积极上进,渴望有所作为。“乌台诗案”后,他被剥夺了有所作为的权利,这时他的内心,佛老思想就起到了很重要的作用,让他从“入世”走向“出世”。

这种思想在苏轼的很多作品中多次得到体现,他让自己回归自然,拥抱自然,消解因功名不得而不快的情绪,苏轼在现实的苦难折磨中,正是将佛道思想作为解脱法门,他认同了生命固有的自然本性,他不满纠缠于那些人事中的名利得失,他渴望摆脱功名利禄的困扰,这种思想造就了他旷达的人生态度。人生如梦,功名不过是生命的羁绊,不如享受清风明月,浊酒两杯,一杯祭过往,一杯祭月光。

小结

1.南宋末刘辰翁说:“词至东坡,倾荡磊落,如诗,如文,如天地奇观。”--开创了词的豪放风格

2.苏轼受儒释道思想的影响,思想圆融通达,在他的词作中也表现了他旷达的人生态度和“宠辱不惊”的精神追求。

苏轼在不断被政治放逐的状态下,用他的圆融通达的思想,坚守着对生活不变的热爱,那份睿智的成熟成就了他特有的人格魅力,也成就了他在文学史上无可替代的地位。

成熟是一种明亮而不刺眼的光辉,一种圆润而不腻耳的音响,一种不再需要对别人察颜观色的从容,一种终于停止向周围申诉求告的大气,一种不理会哄闹的微笑,一种洗刷了偏激的淡漠,一种无须声张的厚实,一种并不陡峭的高度。勃郁的豪情发过了酵,尖利的山风收住了劲,湍急的细流汇成了湖,结果——引导千古杰作的前奏已经鸣响,一道的光线射向黄州,《念奴娇·赤壁怀古》和前后《赤壁赋》马上就要产生。

——余秋雨《苏东坡突围》

作业

完成《苏轼的流放日记》,以苏轼的口吻,写出他被贬黄州期间内心的挣扎与坚守。要求字数400字左右。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读