第5课 工业革命与工厂制度 课件

图片预览

文档简介

(共26张PPT)

第二单元 生产工具与劳作方式

工业革命与工厂制度

第5课

课程标准 认识大机器生产、工厂制度等对人类劳作方式及生活方式的影响。

重点难点 1.工厂制度形成的条件、特点、影响。

2.大机器生产、工厂制度对生产方式的影响。

3.工业革命对人们生活方式的影响。

(一)背景:

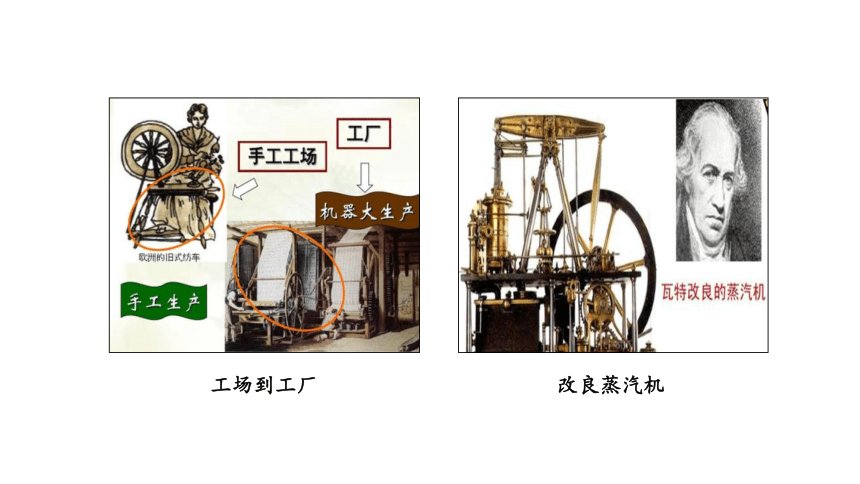

1.生产专业化的实现:工业革命前,英国分散的手工工场已经向集中的手工工场发展,在一定程度上实现了生产专业化。

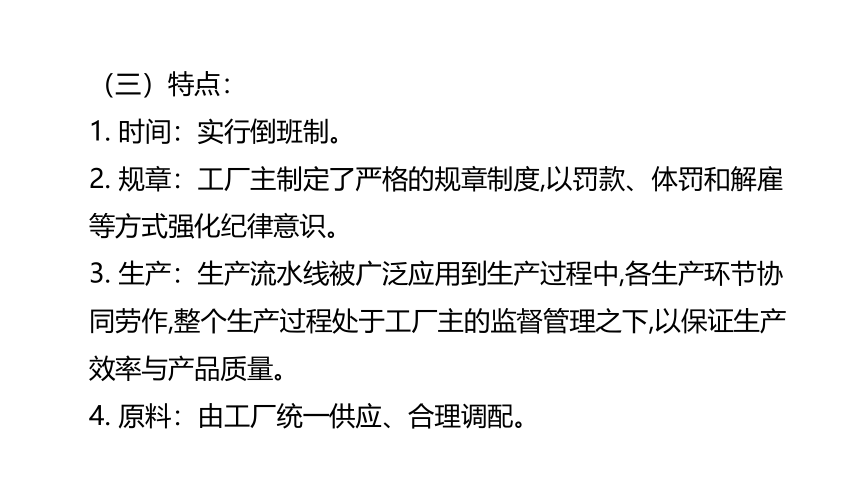

2.工厂的出现:18世纪60年代以来,以改良蒸汽机为代表的一系列技术革命,引发了从手工劳动到机器大生产的巨大变革,机器大生产带来了劳作方式和生产关系的深刻变革。

(二)出现:随着工厂的出现,工厂制度逐渐形成。

一、机器大生产与工厂制度

改良蒸汽机

工场到工厂

(三)特点:

1. 时间:实行倒班制。

2. 规章:工厂主制定了严格的规章制度,以罚款、体罚和解雇等方式强化纪律意识。

3. 生产:生产流水线被广泛应用到生产过程中,各生产环节协同劳作,整个生产过程处于工厂主的监督管理之下,以保证生产效率与产品质量。

4. 原料:由工厂统一供应、合理调配。

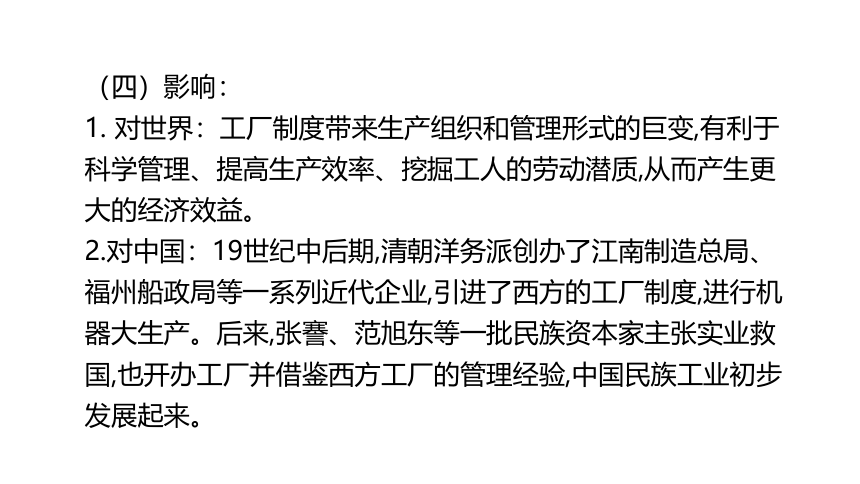

(四)影响:

1. 对世界:工厂制度带来生产组织和管理形式的巨变,有利于科学管理、提高生产效率、挖掘工人的劳动潜质,从而产生更大的经济效益。

2.对中国:19世纪中后期,清朝洋务派创办了江南制造总局、福州船政局等一系列近代企业,引进了西方的工厂制度,进行机器大生产。后来,张謇、范旭东等一批民族资本家主张实业救国,也开办工厂并借鉴西方工厂的管理经验,中国民族工业初步发展起来。

天津永利碱厂

汉阳铁厂

探究一 英国工业化进程

材料 到1700年左右,英国发达的手工业和手工工场制度,培养了一批训练有素、经验丰富的工人。随着工业革命时代的到来,落后的手工工场最终被新兴的工业工厂所取代。19世纪初,随着人口的自然增长和农业机械化的逐步普及,农村大量剩余劳动力只能往城市和工业区转移。从18世纪初开始,英国政府颁布了多个劳工法令,以保障劳工的合法利益,稳定生产秩序。20世纪初,英国大力发展社会保险制度和保健事业。此外,英国政府每年设立专款用于提高有突出贡献的人才的待遇,无数法国、荷兰、普鲁士等国的熟巧工匠纷纷涌入英国,形成了蔚为一时的人才环境。

思考:(1)依据材料和所学知识,比较“工场”和“工厂”的异同。

(2)结合材料和所学知识,你如何看待英国工人队伍的变化

提示:

(1)相同:都是资本主义的生产关系(生产方式)或采用雇佣方式。

不同:前者是以手工劳动为主,规模较小,缺乏规章制度,管理较松散等;后者以机械生产为主,规模较大,有严格规章制度,运用科学管理方法等

(2)社会经济发展推动工人队伍的壮大,而人力资源的集中(如劳动力的丰富和工人阶级为争取权利的斗争)又是推进社会发展的动力。也应该看到,工业革命推动了工业化和城市化的进程,工人阶级成为社会的主导力量之一,与资产阶级的矛盾、冲突难以根本消弭。

探究二 手工工场与机器大工厂的区别

探究三 近代中国工业化起步与西方的不同

材料 比之欧西各国资产阶级革命完成之后实现的产业革命,洋务运动象是在缺乏产业革命条件的情况下出现的产业革命迹象。它因模仿一部分西方器物而异于传统,又因主其事者以新卫旧的本来意愿而难以挣脱传统。结果是“东一块西一块的进步,零零碎碎的,是零买的,不是批发的”。中国社会从中世纪到近代的最初一小步实始于这种支离斑驳之中,洋务运动包罗一批近代军事工业、民用工业和置于科技、文化、教育方面的诸种近代设施。正是这几个方面的内容以及与之相关的观念变化,构成了近代化的一小步。

——摘编自陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

思考:根据材料,结合所学知识,指出近代中国工业化起步与西方的不同之处,并分析其影响。

提示:不同:缺乏科技创新;仅停留在器物层面;呈现出碎片化特征;以救亡图存为目的。

影响:一定程度上提升综合国力;推动了中国近代化进程;未能推动政治变革。

二、工业革命后生活方式的变化

1.工业革命促进了城市化进程,城市人口猛增,也改变了人们的生活空间。

2.交通运输业迅速发展,给人们出行带来巨大方便。

工业革命中,英国的运河、公路、铁路交通发展迅速,曼彻斯特和伯明翰是著名的水运枢纽,并形成了不列颠的水路运输网,近代中国水陆交通也取得了长足进步。

1807年 富尔顿 汽船

学思之窗:P26

自然力的征服,机器的采用,化学在工业和农业中的应用,轮船的行驶,铁路的通行,电报的使用,整个整个大陆的开垦,河川的通航,仿佛用法术从地下呼唤出来的大量人口,——过去哪一个世纪料想到在社会劳动里蕴藏有这样的生产力呢?

---〖德〗 马克思、恩格斯《共产党宣言》

工业革命对生产力的发展带来了怎样的影响?

解析:“法术”指英国工业革命。

(1)蒸汽动力的使用;

(2)工厂制度的推广

(3)新式工具出现;

(4)劳动力大量增加

材料

3.城乡差距逐渐缩小。大量人口从农业时代闭塞、宁静的乡村田园生活中走出,开阔了眼界,认识了公路、火车、厂房和高楼大厦。

4.交通工具的变化使人们的生活节奏加快,人们前所未有地重视时间,准时准点成了现代生活的准则。时间观念得以加强。大本钟作为伦敦的重要标志,准点报时,同样是工业革命的产物。

伦敦大本钟

5.初等教育不断推广,人们文化素质逐渐提升。

机器生产代替手工劳动,城市化迅猛发展等现实原因,对广大民众的文化素质提出了更高要求。英国政府以立法确定教育的合法性,加大教育经费支持,促进教育发展。20世纪初,中国开始推广义务教育,在一些城市还出现了工人学校,著名的有安源路矿工人夜校。

。

安源路矿工人第一所夜校 P27

1921年冬,毛泽东偕李立三等来安源开展工人运动,为了取得合法地位和公开活动的条件,以便广泛接触工人群众,决定从办平民教育入手,来发动和组织工人,在老后街五福巷租用了这栋房子的楼上三间做校舍,办起了平民小学,免费招收工人子弟入学,李立三担任教员,住在二楼。自办了平民小学后,李立三经常以访问学生家长名义广泛接触工人,在这个基础上,于1922年创办了第一所路矿工人补习学校。白天小学生上课,晚上工人上课,所以补习学校也被称为夜校。1922年,安源路矿工人大罢工 取得胜利,夜校规模扩大,学员达到1000余人。

思考:工人夜校创办的意义?

工人夜校的开办,提高了工人的文化知识和阶级觉悟,为培养工人运动干部,建立和发展党、团、俱乐部组织创造了条件。

材料

6.工业革命也给民众的生活带来消极影响。

人劳动时间过长,工作与生活环境恶劣,传染病与职业病严重危害产业工人的健康。

19世纪,旨在改善产业工人待遇的欧洲社会主义运动风起云涌。

课堂检测

1.张之洞认为,中国物产之盛甲于五洲,但因交通不便,工艰运贵,所以出产不多,销售不广,且土货往往质粗价廉,只有经过机器、化学的加工才能变粗为精,实现增值。由材料可知,张之洞认识到( )

A.经济对国家实力有重要影响

B.中国处于商战劣势的根源

C.大机器生产对商战的重要性

D.专制政体导致了商战不利

答案:C

解析:材料“土货往往质粗价廉,只有经过机器、化学的加工才能变粗为精,实现增值”反映了张之洞主张通过机器生产提高本土产品的质量,从而增强竞争力,说明他认识到大机器生产对商战的重要性,故C项正确;材料没有反映经济对国家实力的重要影响,故A项错误;中国处于商战劣势的根源是腐朽的封建专制统治和相对封闭的自然经济,张之洞并未认识到这根源,故B项错误;材料无法体现专制政体对商战的影响,故D项错误。

2.18世纪90年代的英国,学徒童工的使用达到了高峰,1870年,英国政府颁布的《初等教育法》规定:对5-12岁儿童实施强迫义务教育。19世纪末,儿童不再是劳动力市场中的一员。英国童工问题得以解决的根本原因是( )

A.政府对儿童权益的保护

B.生产技术对劳动者的要求更高

C.民主、人权的不断发展

D.工业无产阶级队伍的不断壮大

答案:B

解析:第二次工业革命发生在19世纪后半期,其对于劳动者的素质要求较之第一次工业革命时期高很多,童工不能满足生产的需要。通过学徒童工使用的变化,尤其是英国政府对5-12岁儿童实行强迫义务教育可知,随着工业革命的开展,生产技术需要劳动者有较高的文化或技术水平,有较好的教育程度。所以英国童工问题得以解决的根本原因是B项。A、C、D三项都是在经济发展的基础上带来的变化,不属于根本原因,因此错误。

3.英国的保尔·芒图指出,工厂制度是机械化的必然结果。一套由若干相依成分组成的、带有一个总动力的设备,只能安设在一个地方,而它的运转是由一批受过训练的人员操纵的。由此可知,近代资本主义生产组织形式由工场制发展到工厂制,后发展到大企业制,根本原因是( )

A.大机器生产出现的需要

B.科学技术的不断进步

C.生产关系的不断调整

D.市场不断扩大的需求

答案:B

解析:由工场制到工厂制是第一次工业革命的结果,再到大企业制是第二次工业革命的结果。工业革命是科学技术进步的结果,同时又推动技术进步,特别是第二次工业革命中科学与技术的紧密结合,大大推动了生产力的发展。B项正确。其他三项均不符合题干中“根本原因”的要求。

本课结束

第二单元 生产工具与劳作方式

工业革命与工厂制度

第5课

课程标准 认识大机器生产、工厂制度等对人类劳作方式及生活方式的影响。

重点难点 1.工厂制度形成的条件、特点、影响。

2.大机器生产、工厂制度对生产方式的影响。

3.工业革命对人们生活方式的影响。

(一)背景:

1.生产专业化的实现:工业革命前,英国分散的手工工场已经向集中的手工工场发展,在一定程度上实现了生产专业化。

2.工厂的出现:18世纪60年代以来,以改良蒸汽机为代表的一系列技术革命,引发了从手工劳动到机器大生产的巨大变革,机器大生产带来了劳作方式和生产关系的深刻变革。

(二)出现:随着工厂的出现,工厂制度逐渐形成。

一、机器大生产与工厂制度

改良蒸汽机

工场到工厂

(三)特点:

1. 时间:实行倒班制。

2. 规章:工厂主制定了严格的规章制度,以罚款、体罚和解雇等方式强化纪律意识。

3. 生产:生产流水线被广泛应用到生产过程中,各生产环节协同劳作,整个生产过程处于工厂主的监督管理之下,以保证生产效率与产品质量。

4. 原料:由工厂统一供应、合理调配。

(四)影响:

1. 对世界:工厂制度带来生产组织和管理形式的巨变,有利于科学管理、提高生产效率、挖掘工人的劳动潜质,从而产生更大的经济效益。

2.对中国:19世纪中后期,清朝洋务派创办了江南制造总局、福州船政局等一系列近代企业,引进了西方的工厂制度,进行机器大生产。后来,张謇、范旭东等一批民族资本家主张实业救国,也开办工厂并借鉴西方工厂的管理经验,中国民族工业初步发展起来。

天津永利碱厂

汉阳铁厂

探究一 英国工业化进程

材料 到1700年左右,英国发达的手工业和手工工场制度,培养了一批训练有素、经验丰富的工人。随着工业革命时代的到来,落后的手工工场最终被新兴的工业工厂所取代。19世纪初,随着人口的自然增长和农业机械化的逐步普及,农村大量剩余劳动力只能往城市和工业区转移。从18世纪初开始,英国政府颁布了多个劳工法令,以保障劳工的合法利益,稳定生产秩序。20世纪初,英国大力发展社会保险制度和保健事业。此外,英国政府每年设立专款用于提高有突出贡献的人才的待遇,无数法国、荷兰、普鲁士等国的熟巧工匠纷纷涌入英国,形成了蔚为一时的人才环境。

思考:(1)依据材料和所学知识,比较“工场”和“工厂”的异同。

(2)结合材料和所学知识,你如何看待英国工人队伍的变化

提示:

(1)相同:都是资本主义的生产关系(生产方式)或采用雇佣方式。

不同:前者是以手工劳动为主,规模较小,缺乏规章制度,管理较松散等;后者以机械生产为主,规模较大,有严格规章制度,运用科学管理方法等

(2)社会经济发展推动工人队伍的壮大,而人力资源的集中(如劳动力的丰富和工人阶级为争取权利的斗争)又是推进社会发展的动力。也应该看到,工业革命推动了工业化和城市化的进程,工人阶级成为社会的主导力量之一,与资产阶级的矛盾、冲突难以根本消弭。

探究二 手工工场与机器大工厂的区别

探究三 近代中国工业化起步与西方的不同

材料 比之欧西各国资产阶级革命完成之后实现的产业革命,洋务运动象是在缺乏产业革命条件的情况下出现的产业革命迹象。它因模仿一部分西方器物而异于传统,又因主其事者以新卫旧的本来意愿而难以挣脱传统。结果是“东一块西一块的进步,零零碎碎的,是零买的,不是批发的”。中国社会从中世纪到近代的最初一小步实始于这种支离斑驳之中,洋务运动包罗一批近代军事工业、民用工业和置于科技、文化、教育方面的诸种近代设施。正是这几个方面的内容以及与之相关的观念变化,构成了近代化的一小步。

——摘编自陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

思考:根据材料,结合所学知识,指出近代中国工业化起步与西方的不同之处,并分析其影响。

提示:不同:缺乏科技创新;仅停留在器物层面;呈现出碎片化特征;以救亡图存为目的。

影响:一定程度上提升综合国力;推动了中国近代化进程;未能推动政治变革。

二、工业革命后生活方式的变化

1.工业革命促进了城市化进程,城市人口猛增,也改变了人们的生活空间。

2.交通运输业迅速发展,给人们出行带来巨大方便。

工业革命中,英国的运河、公路、铁路交通发展迅速,曼彻斯特和伯明翰是著名的水运枢纽,并形成了不列颠的水路运输网,近代中国水陆交通也取得了长足进步。

1807年 富尔顿 汽船

学思之窗:P26

自然力的征服,机器的采用,化学在工业和农业中的应用,轮船的行驶,铁路的通行,电报的使用,整个整个大陆的开垦,河川的通航,仿佛用法术从地下呼唤出来的大量人口,——过去哪一个世纪料想到在社会劳动里蕴藏有这样的生产力呢?

---〖德〗 马克思、恩格斯《共产党宣言》

工业革命对生产力的发展带来了怎样的影响?

解析:“法术”指英国工业革命。

(1)蒸汽动力的使用;

(2)工厂制度的推广

(3)新式工具出现;

(4)劳动力大量增加

材料

3.城乡差距逐渐缩小。大量人口从农业时代闭塞、宁静的乡村田园生活中走出,开阔了眼界,认识了公路、火车、厂房和高楼大厦。

4.交通工具的变化使人们的生活节奏加快,人们前所未有地重视时间,准时准点成了现代生活的准则。时间观念得以加强。大本钟作为伦敦的重要标志,准点报时,同样是工业革命的产物。

伦敦大本钟

5.初等教育不断推广,人们文化素质逐渐提升。

机器生产代替手工劳动,城市化迅猛发展等现实原因,对广大民众的文化素质提出了更高要求。英国政府以立法确定教育的合法性,加大教育经费支持,促进教育发展。20世纪初,中国开始推广义务教育,在一些城市还出现了工人学校,著名的有安源路矿工人夜校。

。

安源路矿工人第一所夜校 P27

1921年冬,毛泽东偕李立三等来安源开展工人运动,为了取得合法地位和公开活动的条件,以便广泛接触工人群众,决定从办平民教育入手,来发动和组织工人,在老后街五福巷租用了这栋房子的楼上三间做校舍,办起了平民小学,免费招收工人子弟入学,李立三担任教员,住在二楼。自办了平民小学后,李立三经常以访问学生家长名义广泛接触工人,在这个基础上,于1922年创办了第一所路矿工人补习学校。白天小学生上课,晚上工人上课,所以补习学校也被称为夜校。1922年,安源路矿工人大罢工 取得胜利,夜校规模扩大,学员达到1000余人。

思考:工人夜校创办的意义?

工人夜校的开办,提高了工人的文化知识和阶级觉悟,为培养工人运动干部,建立和发展党、团、俱乐部组织创造了条件。

材料

6.工业革命也给民众的生活带来消极影响。

人劳动时间过长,工作与生活环境恶劣,传染病与职业病严重危害产业工人的健康。

19世纪,旨在改善产业工人待遇的欧洲社会主义运动风起云涌。

课堂检测

1.张之洞认为,中国物产之盛甲于五洲,但因交通不便,工艰运贵,所以出产不多,销售不广,且土货往往质粗价廉,只有经过机器、化学的加工才能变粗为精,实现增值。由材料可知,张之洞认识到( )

A.经济对国家实力有重要影响

B.中国处于商战劣势的根源

C.大机器生产对商战的重要性

D.专制政体导致了商战不利

答案:C

解析:材料“土货往往质粗价廉,只有经过机器、化学的加工才能变粗为精,实现增值”反映了张之洞主张通过机器生产提高本土产品的质量,从而增强竞争力,说明他认识到大机器生产对商战的重要性,故C项正确;材料没有反映经济对国家实力的重要影响,故A项错误;中国处于商战劣势的根源是腐朽的封建专制统治和相对封闭的自然经济,张之洞并未认识到这根源,故B项错误;材料无法体现专制政体对商战的影响,故D项错误。

2.18世纪90年代的英国,学徒童工的使用达到了高峰,1870年,英国政府颁布的《初等教育法》规定:对5-12岁儿童实施强迫义务教育。19世纪末,儿童不再是劳动力市场中的一员。英国童工问题得以解决的根本原因是( )

A.政府对儿童权益的保护

B.生产技术对劳动者的要求更高

C.民主、人权的不断发展

D.工业无产阶级队伍的不断壮大

答案:B

解析:第二次工业革命发生在19世纪后半期,其对于劳动者的素质要求较之第一次工业革命时期高很多,童工不能满足生产的需要。通过学徒童工使用的变化,尤其是英国政府对5-12岁儿童实行强迫义务教育可知,随着工业革命的开展,生产技术需要劳动者有较高的文化或技术水平,有较好的教育程度。所以英国童工问题得以解决的根本原因是B项。A、C、D三项都是在经济发展的基础上带来的变化,不属于根本原因,因此错误。

3.英国的保尔·芒图指出,工厂制度是机械化的必然结果。一套由若干相依成分组成的、带有一个总动力的设备,只能安设在一个地方,而它的运转是由一批受过训练的人员操纵的。由此可知,近代资本主义生产组织形式由工场制发展到工厂制,后发展到大企业制,根本原因是( )

A.大机器生产出现的需要

B.科学技术的不断进步

C.生产关系的不断调整

D.市场不断扩大的需求

答案:B

解析:由工场制到工厂制是第一次工业革命的结果,再到大企业制是第二次工业革命的结果。工业革命是科学技术进步的结果,同时又推动技术进步,特别是第二次工业革命中科学与技术的紧密结合,大大推动了生产力的发展。B项正确。其他三项均不符合题干中“根本原因”的要求。

本课结束

同课章节目录

- 第一单元 食物生产与社会生活

- 第1课 从食物采集到食物生产

- 第2课 新航路开辟后的食物物种交流

- 第3课 现代食物的生产、储备与食品安全

- 第二单元 生产工具与劳作方式

- 第4课 古代的生产工具与劳作

- 第5课 工业革命与工厂制度

- 第6课 现代科技进步与人类社会发展

- 第三单元 商业贸易与日常生活

- 第7课 古代的商业贸易

- 第8课 世界市场与商业贸易

- 第9课 20世纪以来人类的经济与生活

- 第四单元 村落、城镇与居住环境

- 第10课 古代的村落、集镇和城市

- 第11课 近代以来的城市化进程

- 第五单元 交通与社会变迁

- 第12课 水陆交通的变迁

- 第13课 现代交通运输的新变化

- 第六单元 医疗与公共卫生

- 第14课 历史上的疫病与医学成就

- 第15课 现代医疗卫生体系与社会生活

- 活动课 技术进步与社会生活的变化