第12课 鸦片战争

图片预览

文档简介

当你能飞的时候就不要放弃飞,当你能梦的时候就不要放弃梦。生命太过短暂,今天放弃了明天就不一定能得到!

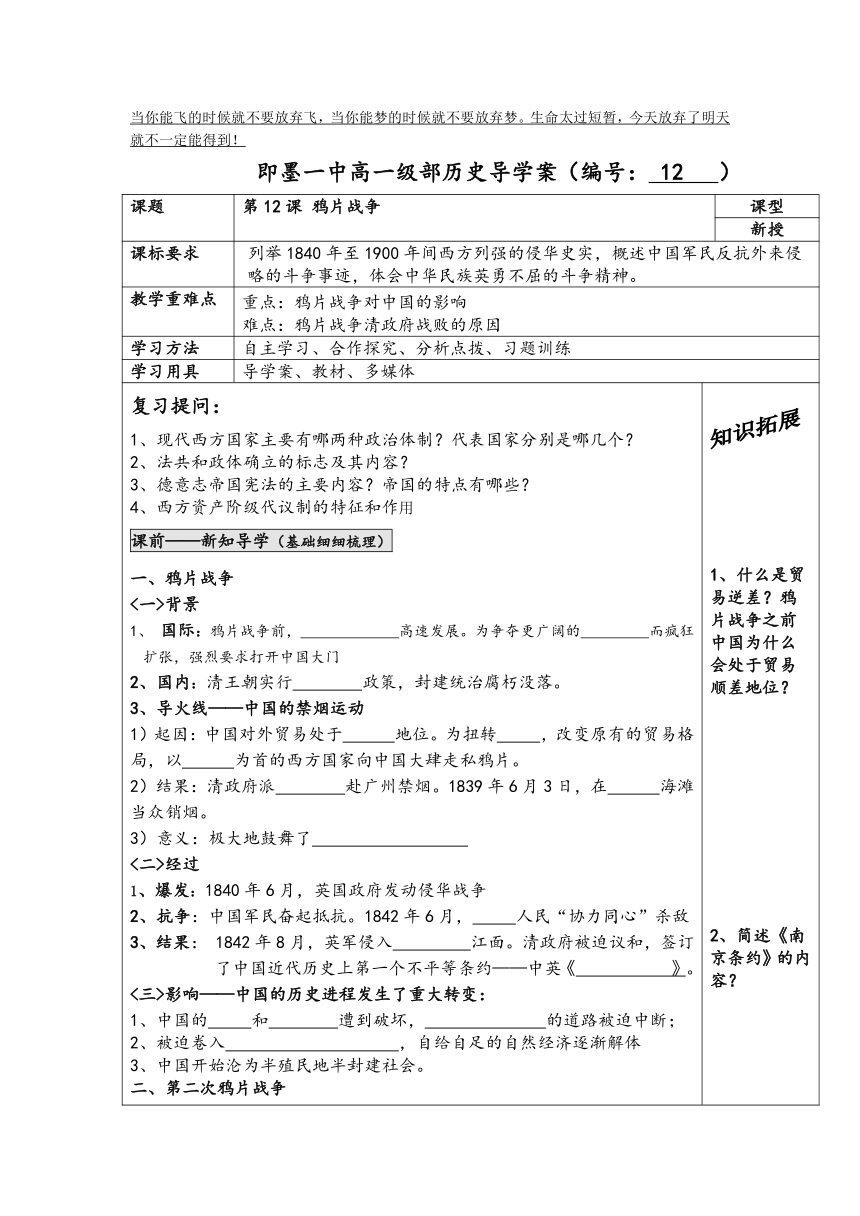

即墨一中高一级部历史导学案(编号: 12 )

课题 第12课 鸦片战争 课型

新授

课标要求 列举1840年至1900年间西方列强的侵华史实,概述中国军民反抗外来侵略的斗争事迹,体会中华民族英勇不屈的斗争精神。

教学重难点 重点:鸦片战争对中国的影响难点:鸦片战争清政府战败的原因

学习方法 自主学习、合作探究、分析点拨、习题训练

学习用具 导学案、教材、多媒体

复习提问:现代西方国家主要有哪两种政治体制?代表国家分别是哪几个?2、法共和政体确立的标志及其内容?3、德意志帝国宪法的主要内容?帝国的特点有哪些?4、西方资产阶级代议制的特征和作用课前——新知导学(基础细细梳理)一、鸦片战争<一>背景国际:鸦片战争前, 高速发展。为争夺更广阔的 而疯狂 扩张,强烈要求打开中国大门2、国内:清王朝实行 政策,封建统治腐朽没落。3、导火线——中国的禁烟运动1)起因:中国对外贸易处于 地位。为扭转 ,改变原有的贸易格局,以 为首的西方国家向中国大肆走私鸦片。2)结果:清政府派 赴广州禁烟。1839年6月3日,在 海滩当众销烟。3)意义:极大地鼓舞了 <二>经过 1、爆发:1840年6月,英国政府发动侵华战争2、抗争:中国军民奋起抵抗。1842年6月, 人民“协力同心”杀敌3、结果: 1842年8月,英军侵入 江面。清政府被迫议和,签订了中国近代历史上第一个不平等条约——中英《 》。<三>影响——中国的历史进程发生了重大转变:1、中国的 和 遭到破坏, 的道路被迫中断;2、被迫卷入 ,自给自足的自然经济逐渐解体3、中国开始沦为半殖民地半封建社会。二、第二次鸦片战争 1、原因 (1)根本原因: 西方列强为了扩大 ,进一步打开中国市场(2)直接原因:清政府断然拒绝列强 的要求。2、经过(1)爆发: 年10月,英法联合发动战争。(2)结束:1860年,英法联军攻入 ,火烧 ,中国战败求和。3、结果: 年6月签订《 》, 年10月签订《 》。4、影响:(1)清政府 发生变化,兴起了旨在推动王朝中兴的 (2)中国半殖民地半封建化程度加深课堂——疑难解析(重难层层落实)半殖民地半封建社会不能简单理解为一半是殖民地,一半是封建社会,也不能理解为政治上是殖民地性质,经济上是封建性质。两者都包含有政治、经济和文化的内涵。另外,“半殖民地半封建”是专有名词,不能表述为“半封建半殖民地”第二次鸦片战争是鸦片战争的继续和扩大继续:A根本原因和目的一脉相承,都是为了打开中国市场,变中国为英国等列强的商品市场和原料产地B战争性质一脉相承,都是侵略性的非正义殖民掠夺战争C从战争的结果来看,都是清政府战败、求和、签约,中国丧失了种种主权。侵略者通过不平等条约攫取了种种侵略权益,目的基本达到。扩大:A从战争进程看,侵略力量扩大:第一次是英国;第二次是英法联军,美俄充当帮凶参与B侵略区域扩大:第一次主要在长江以南的沿海地区;第二次从东南沿海一直侵入北京C侵略时间延长:第一次两年多,第二次是四年D从危害和影响看,开放的通商口岸和割地增多,主权遭到更多破坏。课后——实践导练(能力步步提升)1、《南京条约》规定:“清朝政府开放广州、福州、厦门、宁波、上海等五处为通商口岸,准许英国派驻领事,准许英商及其家属自由居住。”这反映了英国发动鸦片战争的目的是A.向中国倾销鸦片,扭转贸易逆差 B.向中国输出资本,开矿设厂C.掠夺中国原料,打开中国的市场 D.把中国变成英国附属殖民地2、1852年英国驻广州代办密切尔惊异的说:“经过和这么一个大国开放贸易十年之久,并且已废除了一切独立制度,而拥有如此众多人口的中国,其消费我们的消费品竟不及荷兰的一半……这好像是一个奇怪的结局。”出现这一结局的原因是 ①清政府实行闭关锁国政策 ②商品倾销仅限于五口及东南沿海地区 ③自然经济对外国商品的抵制 ④鸦片输入削弱了中国购买外国商品的能力A. ①②③ B. ②③④ C. ①③④ D. ①②④3、历史学家黄仁宇先生写道:“《南京条约》签订之后十年,感到更不满意的不是战败国而是战胜国。”战胜国“不满意”的原因最有可能是A.鸦片尚不能正常输入中国 B.掠夺的战争赔款太少C.清政府排外态度没有改变 D.外国商品在中国仍然滞销4、第二次鸦片战争是第一次鸦片战争的继续,主要是因为A.背景相同 B.目的和性质相同 C.方式相同 D.发动战争的国家相同5、鸦片战争改变了古老中国的历史命运。从世界历史发展潮流的角度分析鸦片战争的结果,结论正确的是A.鸦片战争是侵略战争,所以中国失败B.腐朽的封建主义难以抵抗新兴的资本主义C.综合国力的强弱是决定战争胜负的重要条件D.战争的结局对中国历史的进程无直接关系 1、什么是贸易逆差?鸦片战争之前中国为什么会处于贸易顺差地位?2、简述《南京条约》的内容?3、思考:鸦片战争中国战败的原因课后反思:

即墨一中高一级部历史导学案(编号: 12 )

课题 第12课 鸦片战争 课型

新授

课标要求 列举1840年至1900年间西方列强的侵华史实,概述中国军民反抗外来侵略的斗争事迹,体会中华民族英勇不屈的斗争精神。

教学重难点 重点:鸦片战争对中国的影响难点:鸦片战争清政府战败的原因

学习方法 自主学习、合作探究、分析点拨、习题训练

学习用具 导学案、教材、多媒体

复习提问:现代西方国家主要有哪两种政治体制?代表国家分别是哪几个?2、法共和政体确立的标志及其内容?3、德意志帝国宪法的主要内容?帝国的特点有哪些?4、西方资产阶级代议制的特征和作用课前——新知导学(基础细细梳理)一、鸦片战争<一>背景国际:鸦片战争前, 高速发展。为争夺更广阔的 而疯狂 扩张,强烈要求打开中国大门2、国内:清王朝实行 政策,封建统治腐朽没落。3、导火线——中国的禁烟运动1)起因:中国对外贸易处于 地位。为扭转 ,改变原有的贸易格局,以 为首的西方国家向中国大肆走私鸦片。2)结果:清政府派 赴广州禁烟。1839年6月3日,在 海滩当众销烟。3)意义:极大地鼓舞了 <二>经过 1、爆发:1840年6月,英国政府发动侵华战争2、抗争:中国军民奋起抵抗。1842年6月, 人民“协力同心”杀敌3、结果: 1842年8月,英军侵入 江面。清政府被迫议和,签订了中国近代历史上第一个不平等条约——中英《 》。<三>影响——中国的历史进程发生了重大转变:1、中国的 和 遭到破坏, 的道路被迫中断;2、被迫卷入 ,自给自足的自然经济逐渐解体3、中国开始沦为半殖民地半封建社会。二、第二次鸦片战争 1、原因 (1)根本原因: 西方列强为了扩大 ,进一步打开中国市场(2)直接原因:清政府断然拒绝列强 的要求。2、经过(1)爆发: 年10月,英法联合发动战争。(2)结束:1860年,英法联军攻入 ,火烧 ,中国战败求和。3、结果: 年6月签订《 》, 年10月签订《 》。4、影响:(1)清政府 发生变化,兴起了旨在推动王朝中兴的 (2)中国半殖民地半封建化程度加深课堂——疑难解析(重难层层落实)半殖民地半封建社会不能简单理解为一半是殖民地,一半是封建社会,也不能理解为政治上是殖民地性质,经济上是封建性质。两者都包含有政治、经济和文化的内涵。另外,“半殖民地半封建”是专有名词,不能表述为“半封建半殖民地”第二次鸦片战争是鸦片战争的继续和扩大继续:A根本原因和目的一脉相承,都是为了打开中国市场,变中国为英国等列强的商品市场和原料产地B战争性质一脉相承,都是侵略性的非正义殖民掠夺战争C从战争的结果来看,都是清政府战败、求和、签约,中国丧失了种种主权。侵略者通过不平等条约攫取了种种侵略权益,目的基本达到。扩大:A从战争进程看,侵略力量扩大:第一次是英国;第二次是英法联军,美俄充当帮凶参与B侵略区域扩大:第一次主要在长江以南的沿海地区;第二次从东南沿海一直侵入北京C侵略时间延长:第一次两年多,第二次是四年D从危害和影响看,开放的通商口岸和割地增多,主权遭到更多破坏。课后——实践导练(能力步步提升)1、《南京条约》规定:“清朝政府开放广州、福州、厦门、宁波、上海等五处为通商口岸,准许英国派驻领事,准许英商及其家属自由居住。”这反映了英国发动鸦片战争的目的是A.向中国倾销鸦片,扭转贸易逆差 B.向中国输出资本,开矿设厂C.掠夺中国原料,打开中国的市场 D.把中国变成英国附属殖民地2、1852年英国驻广州代办密切尔惊异的说:“经过和这么一个大国开放贸易十年之久,并且已废除了一切独立制度,而拥有如此众多人口的中国,其消费我们的消费品竟不及荷兰的一半……这好像是一个奇怪的结局。”出现这一结局的原因是 ①清政府实行闭关锁国政策 ②商品倾销仅限于五口及东南沿海地区 ③自然经济对外国商品的抵制 ④鸦片输入削弱了中国购买外国商品的能力A. ①②③ B. ②③④ C. ①③④ D. ①②④3、历史学家黄仁宇先生写道:“《南京条约》签订之后十年,感到更不满意的不是战败国而是战胜国。”战胜国“不满意”的原因最有可能是A.鸦片尚不能正常输入中国 B.掠夺的战争赔款太少C.清政府排外态度没有改变 D.外国商品在中国仍然滞销4、第二次鸦片战争是第一次鸦片战争的继续,主要是因为A.背景相同 B.目的和性质相同 C.方式相同 D.发动战争的国家相同5、鸦片战争改变了古老中国的历史命运。从世界历史发展潮流的角度分析鸦片战争的结果,结论正确的是A.鸦片战争是侵略战争,所以中国失败B.腐朽的封建主义难以抵抗新兴的资本主义C.综合国力的强弱是决定战争胜负的重要条件D.战争的结局对中国历史的进程无直接关系 1、什么是贸易逆差?鸦片战争之前中国为什么会处于贸易顺差地位?2、简述《南京条约》的内容?3、思考:鸦片战争中国战败的原因课后反思:

同课章节目录

- 第一单元 中国古代的中央集权制度

- 第1课 夏商制度与西周封建

- 第2课 大一统与秦朝中央集权制度的确立

- 第3课 古代政治制度的成熟

- 第4课 专制集权的不断加强

- 第二单元 古希腊和古罗马的政治制度

- 第5课 爱琴文明与古希腊城邦制度

- 第6课 雅典城邦的民主政治

- 第7课 古罗马的政制与法律

- 第三单元 近代西方资本主义政体的建立

- 第8课 英国的制度创新

- 第9课 北美大陆上的新体制

- 第10课 欧洲大陆的政体改革

- 第四单元 内忧外患与中华民族的奋起

- 第12课 鸦片战争

- 第13课 太平天国运动

- 第14课 从中日甲午战争到八国联军侵华

- 第15课 辛亥革命

- 第16课 五四爱国运动

- 第五单元 马克思主义的产生、发展与中国新民主主义革命

- 第18课 马克思主义的诞生

- 第19课 俄国十月社会主义革命

- 第20课 新民主主义革命与中国共产党

- 第六单元 中国社会主义的政治建设与祖国统一

- 第21课 新中国的政治建设

- 第22课 社会主义政治建设的曲折发展

- 第23课 祖国统一的历史潮流

- 第七单元 复杂多样的当代世界

- 第24课 两极对峙格局的形成

- 第25课 世界多极化趋势

- 第26课 屹立于世界民族之林———新中国外交

- 第27课 跨世纪的世界格局