语文部编版选择性必修中册第二单元达标检测卷 B卷(解析版)

文档属性

| 名称 | 语文部编版选择性必修中册第二单元达标检测卷 B卷(解析版) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 90.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-11-06 18:31:29 | ||

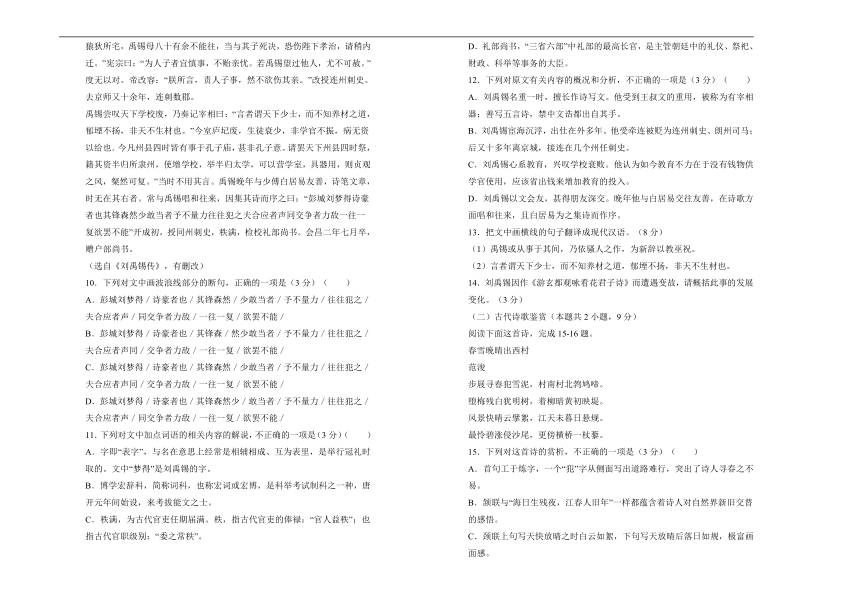

图片预览

文档简介

选择性必修中册第二单元达标检测卷

语 文 (B)

第Ⅰ卷 阅读题

一、现代文阅读(35分)

(一)现代文阅读Ⅰ(本题共5小题,19分)

阅读下面的文字,完成1-5题。

材料一:

中国古代儒家对道德情感的培养有很多深刻的讫述,孟子便对道德情感,尤其是恻隐之心做了细致的阐述。他认为人皆有恻隐之心,并以“孺子将入于井”为例,说明任何一个路遇此事的人都会对将要掉入井里的孩子产生同情,这种同情并非为了结交孩子父母,也不是为了邀誉于乡党朋友。由此看来,恻隐之心是纯然的善,是无条件地具有道德价值的。这意味着,儒家学者不会同意卢梭认为的同情心源于自爱的观点。根据儒家的观点可以推知恻隐与自爱截然不同,两者之间没有因果或源流的关系。恻隐固然也需要对自身感受的关切,因为恻隐是经由自身的痛苦感知他人的痛苦,但用自爱却无法解释一个人为什么一定要从自己推及他人,同情他人的痛苦,更无法解释那种自我奉献的意愿和行为。

那么,恻隐是人类道德的源头吗?概括地讲,可以这么说,但还需要做些具体分析。完整意义上的道德包括三种现象——道德心理、道德行为、道德知识。对道德心理而言,恻隐之心无疑是其原始的最重要的组成部分,并推动着其扩展和深化;对道德行为而言,侧隐只是一种最初的动力,且不一定是最主要的动力;对道德知识来说,恻隐则是形成它们的最原始也最微弱的动力,必须经过理性的中介才能起作用。恻隐之心是道德最初的涓涓细流,虽不汹涌澎湃,但却源源不断。人类历史上虽不乏以所谓“原则”“主义”扼制甚至消灭恻隐之心的企图,但最终都归于失败。当然,从另一方面看,孟子的恻隐之心是从政治角度立论的。恻隐之心还有必要发展,它不能满足和停留于自身。它最主要的发展当然是和理性结合,使单纯个人主观的恻隐之心转向普遍客观的道德理性,使人治转向法治。

在当今的社会,理性规则、道德义务都是必要的,但规则和义务并不是道德的全部,道德并不仅仅是规则和义务的普遍履行,我们还需要人与人之间的一种深厚同情。它会让规则与义务不至于硬化干枯,会提醒我们道德与生命的深刻联系。道德也会与时俱进,只要人类还有恻隐之心,我们就可以对它的变化基本放心。

(选自何怀宏《道德情感》,有删改)

材料二:

人为什么要有道德?利益或互利虽然可以普遍解释人类一般道德行为和道德现象,却并不能解释人类道德现象和道德行为的全部。无论是在人类的道德生活史上,还是现实道德实践中,都可以发现大量而非偶然的非功利道德行为,它们并不是出自某种求利、互利动机。人类对老弱病残的天然同情感,个体对某种价值理念或信念的绝对忠诚和无条件的道德奉献与道德牺牲,出自公益精神的无报酬社区服务,都不是求利或互利的动机理论所能解释的道德现象。

为什么人类会做出这类无私无利的道德行为?人类的道德显然还有非功利或超功利的根源,这一根源在于人性。中外伦理学史上有过各种不同的人性理论,但归结起来无外乎性善、性恶、性无善无恶、性善恶混说四种类型。总体上,西方伦理学家对人性大都采取了比较消极的理解。与之相比,中国传统伦理学对人性的看法总体上较为积极,以儒家主流为代表的传统伦理学基本上是持性善论的,这其中尤以孟子为最。出于对人的美德伦理的高度关切,设定人天性善良,通过既定严格的人伦秩序,以积极担负自身所承诺的人伦角色为基点,尽力实现其善良人性的道德潜能。孟子云:“人皆有四端。”曰:“恻隐之心,仁之端也;羞恶之心,义之端也;辞让之心,礼之端也;是非之心,智之端也。……凡有四端于我者,知皆扩而充之矣,若火之始然,泉之始达。”“四端”乃人性善之种子,若人尽心养性,既能秉持人伦物理,又能存心养气,励精磨炼,终究可以养成“浩然之气”,成为顶天立地的仁义“大丈夫”。

在孟子等性善论者的道德推理逻辑中,人性本善的预设是绝对必要的,人若无善性之“端”,将难以解释人如何达至道德仁义和圣贤境界。

(选自《人为什么要有道德》,有删改)

材料三:

“善”与神学中的德行,“仁爱”相符合,并且不会过度,只能有错误。过度的求权力的欲望使天神堕落,过度的求知识的欲望使人类堕落;但是在“仁爱”之中却是没有过度的情形的,无论是神或人,也都不会因它而受危险。在这种“善”与“仁爱”的德行中,错误有时是不免的。意大利人有一句骂人的话:“他太老好,好得简直成了废物。”我们要努力利人,但是不要做人们的面貌或妄想的奴隶;因为若是那样,就是易欺或柔懦了,易欺或柔懦是拘囚诚实的人的。

世间不仅有一种受正道指挥的为善的习惯,并且有些人在本性之中,也是有一种向善的心理趋向的,如同在另一方面是有一种天生的恶性一样。因为也有些人天生不关心他人。恶性中较轻的一种趋向于暴躁、不逊、喜争或顽强,等等;而较深的一种则趋向于嫉妒或纯粹的毒害,这样的人可说是靠别人的灾难而繁荣的,并且是落井下石的。这样的心性正是人性的溃疡,它们就如同曲木一样,造船最好,船是天生要颠簸的,但是这种木材却不适于造房屋,房屋是要站得牢的。性“善”的特质和特征是很多的。一个人对待异乡人温和而有礼,那就足见他是个“世界的公民”,他的心不是一个与别的陆地隔绝的岛屿,而是一个与那些陆地接连的大洲。一个人对别人的痛苦灾难是同情的,那就表明他的心有如那疗他人之伤而自己受割的珍贵的树木。一个人对于别人的过恶很容易宽宥不究,那就足见他的心智是种植在超越伤害的地方的,所以他是伤害所不能及的。一个人对于小惠很感谢,那就表明他重视人们的心而不重视他们的钱。

(选自培根《论善与性善》,有删改)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,正确的一项是(3分)( )

A.材料一中说儒家认为恻隐与自爱不同,两者虽都关注自身感受,但它们之间并无因果联系。

B.材料一谈到恻隐对道德心理、道德行为、道德知识的推动作用呈逐渐增强的趋势。

C.材料二谈到利益或互利是人类道德行为和现象的客观基础。因而,人的道德行为源于人们追求利益或互利的动机。

D.材料二谈到,儒家学者的代表孟子认为,凡持有“四端”者,懂得扩大并充实它们,“四端”就会像火燃起和泉水涌出一样不可遏止。

2.根据材料一和材料二,下列说法不正确的一项是(3分)( )

A.材料一中谈到只有保持恻隐之心,道德规范才会具有人性的温度,道德的演化才不会违背人性。

B.材料一谈到恻隐是经由自身的痛苦感知他人的痛苦,因此它会推己及人,完全认同他人的痛苦。

C.材料二首段列举了非功利道德的诸多行为,意在引出论述重点:人的无私无利的道德行为源自人性。

D.材料二认为中国传统伦理学对人性的看法虽有不同,但总体上是积极的,基本持性善论的观点,这与西方伦理学的认识有所区别。

3.下列说法中,不能作为论据来支撑材料二中的观点的一项是(3分)( )

A.母亲哺育自己的孩子,无私地爱他们,无论他们是听话的、聪明的、还是淘气的、智力低下的。

B.方志敏、江姐等无数共产党人为新中国的成立殒身不恤。

C.古罗马帝国思想家奥古斯丁认为人生而有罪,提出了“原罪论”。

D.古代儒家代表人物荀子在《劝学》一文中提出学习不可以停止的观点。

4.材料三末段在论证上有哪些特点?请简要说明。(4分)

5.培根的观点与孟子的“性善论”有何不同?请结合材料谈谈你的看法。(6分)

(二)现代文阅读Ⅱ(本题共4小题,16分)

阅读下面的文字,完成6-9题。

鲁迅先生的温柔

叶浅韵

近距离与鲁迅先生对视,已经10天了,这是先生留于人世的能量场,我有幸被吸纳。一出房间门,我就看见先生的像,悬于空中的先生有些虚幻。在这个以先生名字命名的文学院里,被各种大师拓宽的维度与自我的渺小像一对经典的矛盾,对立统一,又不断向前发展。先生的目光里,有威严和神圣,又似多了一种温柔和亲近,令我的呼吸中也有了些春天的芬芳。

书本里,画册上,先生一张冷峻的脸,像是这世界与他有仇。与我在这里天天亲近的先生塑像大有不同。我忘记了他在《彷徨》《呐喊》中医治黑暗,腐朽和麻木,忘记了他曾怀抱“我以我血荐轩辕”的赤肝义胆,忘记了他的作品被人称为匕首和投枪。窗外的风,正恣意地摇动嫩黄的柳条,玉兰多情,梅花呢喃,喜鹊喳喳。这样的时刻,适合怀念先生。

坚硬中的温柔,像绝壁上生香的花朵,令人迷恋。当先生的爱情之花为许广平绽放时,一定像极了楼下盛开的梅。苦寒中的香气在阳光下翩翩起舞,清风与蝴蝶不请自来。他是她永远的小白象,她是他亲昵不尽的枭蛇鬼怪。称呼里收藏不住的爱,穿越时空,依然是完美无比的品牌狗粮。在惺惺相惜中,被人艳羡,也被人嫉妒。谁是谁一世未了的青梅,谁又会是谁一生要摆渡的桃花。只要是你,只要有你,万水千山飞不尽的才情,在一粥一饭里,在一纸一句里。

而先生与萧红的一段对话,更让我看到一个情趣盎然的鲁迅。素知先生博学多才,在文学家、思想家、革命家的头衔之外,还有翻译家、书法家的称呼,就是说起时尚衣着也头头是道。从样式说到颜色,从搭配说到装饰。他说衣着,讲美学,也在说生活,露性情,先生全然成了时尚达人。

有时,我也会看见一个顽劣的鲁迅先生,他看见有人随地小便时,用橡皮枪瞄准人家。他的心里不仅居住着温柔,还收藏着可爱,甚至还有些小坏坏。当一个孩子身上自然流露的天性在一个成年人的身上呈现时,便变为一种喜剧的色彩。增添了更多的生活质感。有时我很想在寂静的深夜,模仿先生用三个手指(而非食指和中指)燃烧香烟的样子,试着穿过烟雾缭绕的空间理清自己凌乱的思绪。

先生走的时候正值壮年。55岁的年龄,正是智慧峰值期。临终遗嘱有7条,除了交代丧事从简,还交代幼儿周海婴“倘无才能,可寻点小事情过活,万不可去做空头文学家或美术家”。还有一条说,对别人应许的事物不可当真。最后一条是:万勿接近“损着别人的牙眼,却反对报复,主张宽容的人”。鲁迅先生至死也是一个是非恩怨分明的人,记着人应许他的事物还没兑现,记着该报的仇恨一定要报。他与如今处处主张宽容,宽容到要把“看不惯别人是因为自己修养不够”当座右铭的反人性的做法是多么格格不入呀。先生的温柔是有棱角的,有棱角的地方,自成方圆。

翻阅历史典籍,从中国古典文学到现代文学的路上,什么妖魔鬼怪、狐媚幽仙、才子佳人、侠盗勇士、奴才无赖,他们自有高贵和卑贱的安身立命处。惟有神超越一切。先生温柔地看着世间万物的变化,不悲不喜,不怒不嗔。东西南北,各方各圆。

生死之外,世间并无所谓大事。我站在一尊神圣的塑像面前,再惊天动地的语言都已是多余。春光正好时,我恰好苏醒。窗外,春天正在画里。

(有删改)

6.下列对文章思想内容的概括分析,不正确的一项是(3分)( )

A.很多人已经习惯书本、画册中鲁迅先生那冷峻的面孔,但作者却另辟蹊径,从鲁迅文学院中的鲁迅塑像显露出的温柔目光写起,让人耳目一新。

B.在作者的眼中,鲁迅先生的塑像与众不同,它褪去了威严和神圣,让作者感受到了鲁迅的温柔。

C.在本文中,作者认为宽容到把“看不惯别人是因为自己修养不够”当座右铭的做法是反人性的。

D.文章倒数第二段中,作者的视线在历史典籍的时光中穿梭,对鲁迅先生予以高度评价。

7.下列对文章艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是(3分)( )

A.作者将窗外的风、玉兰、梅花等景物拟人化,为下文写怀念鲁迅先生营造了适宜的氛围。

B.作者运用比喻的修辞手法,以“楼下盛开的梅”喻鲁迅和许广平的爱情,化抽象为具象。

C.文章引用鲁迅先生临终遗嘱里的相关内容,是为了表现先生高超的智慧。

D.本文综合运用了记叙、议论,抒情等多种表达方式,字里行间流露着作者对鲁迅先生的怀念和敬仰之情。

8.在作者眼中,鲁迅先生具有怎样的形象特点?请结合文章内容简要分析。(4分)

9.本文结尾写“我”在春光正好时恰好苏醒,春天正在画中,这样写用意何在?请结合全文,谈谈你的看法。(6分)

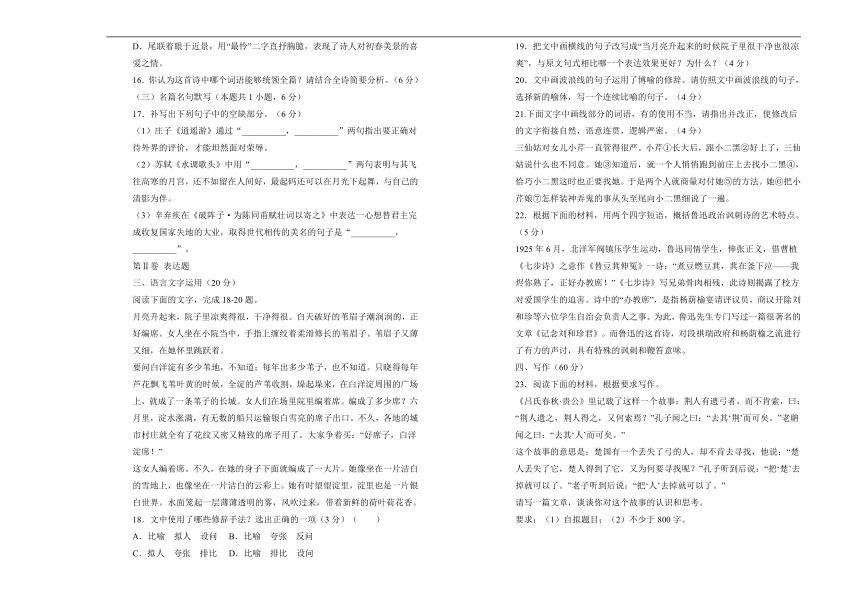

二、古代诗文阅读(35分)

(一)文言文阅读(本题共5小题,20分)

阅读下面的文言文,完成10-14题。

刘禹锡,字梦得。贞元九年擢进士第,登博学宏辞科。善五言诗。贞元末,王叔文得幸太子,禹锡以名重一时,与之交,叔文每称有宰相器。太子即位,禁中文诰,皆出于叔文,引禹锡入禁中,与之图议,言无不从。叔文败,坐贬连州刺史,在道,贬朗州司马。地居西南夷,土风僻陋,举目殊俗,无可与言者。禹锡在朗州十年,唯以文章吟咏陶冶情性。蛮俗好巫,每淫祠鼓舞,必歌俚辞。禹锡或从事于其间,乃依骚人之作,为新辞以教巫祝。元和十年,自武陵召还,宰相复欲置之郎署。时禹锡作《游玄都观咏看花君子诗》,语涉讥刺,执政不悦,复出为播州刺史。诏下,御史中丞裴度奏曰:“播极远,猿狄所宅,禹锡母八十有余不能往,当与其子死决,恐伤陛下孝治,请稍内迁。”宪宗曰:“为人子者宜慎事,不贻亲忧。若禹锡望过他人,尤不可赦。”度无以对。帝改容:“朕所言,责人子事,然不欲伤其亲。”改授连州刺史。去京师又十余年,连刺数郡。

禹锡尝叹天下学校废,乃奏记宰相曰:“言者谓天下少士,而不知养材之道,郁堙不扬,非天不生材也。”今室庐圮废,生徒衰少,非学官不振,病无资以给也.今凡州县四时皆有事于孔子庙,甚非孔子意。请罢天下州县四时祭,籍其资半归所隶州,使增学校,举半归太学,可以营学室,具器用,则贞观之风,粲然可复。”当时不用其言。禹锡晚年与少傅白居易友善,诗笔文章,时无在其右者。常与禹锡唱和往来,因集其诗而序之曰:“彭城刘梦得诗豪者也其锋森然少敢当者予不量力往往犯之夫合应者声同交争者力敌一往一复欲罢不能”开成初,授同州刺史,秩满,检校礼部尚书。会昌二年七月卒,赠户部尚书。

(选自《刘禹锡传》,有删改)

10.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是(3分)( )

A.彭城刘梦得/诗豪者也/其锋森然/少敢当者/予不量力/往往犯之/夫合应者声/同交争者力敌/一往一复/欲罢不能/

B.彭城刘梦得/诗豪者也/其锋森/然少敢当者/予不量力/往往犯之/夫合应者声同/交争者力敌/一往一复/欲罢不能/

C.彭城刘梦得/诗豪者也/其锋森然/少敢当者/予不量力/往往犯之/夫合应者声同/交争者力敌/一往一复/欲罢不能/

D.彭城刘梦得/诗豪者也/其锋森然少/敢当者/予不量力/往往犯之/夫合应者声/同交争者力敌/一往一复/欲罢不能/

11.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是(3分)( )

A.字即“表字”,与名在意思上经常是相辅相成、互为表里,是举行冠礼时取的。文中“梦得”是刘禹锡的字。

B.博学宏辞科,简称词科,也称宏词或宏博,是科举考试制科之一种,唐开元年间始设,来考拔能文之士。

C.秩满,为古代官吏任期届满。秩,指古代官吏的俸禄:“官人益秩”;也指古代官职级别:“委之常秩”。

D.礼部尚书,“三省六部”中礼部的最高长官,是主管朝廷中的礼仪、祭祀、财政、科举等事务的大臣。

12.下列对原文有关内容的概况和分析,不正确的一项是(3分)( )

A.刘禹锡名重一时,擅长作诗写文。他受到王叔文的重用,被称为有宰相器;善写五言诗,禁中文诰都出自其手。

B.刘禹锡宦海沉浮,出仕在外多年。他受牵连被贬为连州刺史、朗州司马;后又十多年离京城,接连在几个州任刺史。

C.刘禹锡心系教育,兴叹学校衰败。他认为如今教育不力在于没有钱物供学官使用,应该省出钱来增加教育的投入。

D.刘禹锡以文会友,甚得朋友深交。晚年他与白居易交往友善,在诗歌方面唱和往来,且白居易为之集诗而作序。

13.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(8分)

(1)禹锡或从事于其间,乃依骚人之作,为新辞以教巫祝。

(2)言者谓天下少士,而不知养材之道,郁堙不扬,非天不生材也。

14.刘禹锡因作《游玄都观咏看花君子诗》而遭遇变故,请概括此事的发展变化。(3分)

(二)古代诗歌鉴赏(本题共2小题,9分)

阅读下面这首诗,完成15-16题。

春雪晚晴出西村

范浚

步屐寻春犯雪泥,村南村北鹁鸠啼。

堕梅残白犹明树,着柳暗黄初映堤。

风景快晴云擘絮,江天未暮日悬规。

最怜碧涨侵沙尾,更傍横桥一杖藜。

15.下列对这首诗的赏析,不正确的一项是(3分)( )

A.首句工于炼字,一个“犯”字从侧面写出道路难行,突出了诗人寻春之不易。

B.颔联与“海日生残夜,江春人旧年”一样都蕴含着诗人对自然界新旧交替的感悟。

C.颈联上句写天快放晴之时白云如絮,下句写天放晴后落日如规,极富画面感。

D.尾联着眼于近景,用“最怜”二字直抒胸臆,表现了诗人对初春美景的喜爱之情。

16.你认为这首诗中哪个词语能够统领全篇?请结合全诗简要分析。(6分)

(三)名篇名句默写(本题共1小题,6分)

17.补写出下列句子中的空缺部分。(6分)

(1)庄子《逍遥游》通过“__________,__________”两句指出要正确对待外界的评价,才能坦然面对荣辱。

(2)苏轼《水调歌头》中用“__________,__________”两句表明与其飞往高寒的月宫,还不如留在人间好,最起码还可以在月光下起舞,与自己的清影为伴。

(3)辛弃疾在《破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之》中表达一心想替君主完成收复国家失地的大业,取得世代相传的美名的句子是“__________,__________”。

第Ⅱ卷 表达题

三、语言文字运用(20分)

阅读下面的文字,完成18-20题。

月亮升起来,院子里凉爽得很,干净得很。白天破好的苇眉子潮润润的,正好编席。女人坐在小院当中,手指上缠绞着柔滑修长的苇眉子。苇眉子又薄又细,在她怀里跳跃着。

要问白洋淀有多少苇地,不知道;每年出多少苇子,也不知道。只晓得每年芦花飘飞苇叶黄的时候,全淀的芦苇收割,垛起垛来,在白洋淀周围的广场上,就成了一条苇子的长城。女人们在场里院里编着席。编成了多少席?六月里,淀水涨满,有无数的船只运输银白雪亮的席子出口。不久,各地的城市村庄就全有了花纹又密又精致的席子用了。大家争着买:“好席子,白洋淀席!”

这女人编着席。不久,在她的身子下面就编成了一大片。她像坐在一片洁白的雪地上,也像坐在一片洁白的云彩上。她有时望望淀里,淀里也是一片银白世界。水面笼起一层薄薄透明的雾,风吹过来,带着新鲜的荷叶荷花香。

18.文中使用了哪些修辞手法?选出正确的一项(3分)( )

A.比喻 拟人 设问 B.比喻 夸张 反问

C.拟人 夸张 排比 D.比喻 排比 设问

19.把文中画横线的句子改写成“当月亮升起来的时候院子里很干净也很凉爽”,与原文句式相比哪一个表达效果更好?为什么?(4分)

20.文中画波浪线的句子运用了博喻的修辞。请仿照文中画波浪线的句子,选择新的喻体,写一个连续比喻的句子。(4分)

21.下面文字中画线部分的词语,有的使用不当,请指出并改正,使修改后的文字衔接自然,语意连贯,逻辑严密。(4分)

三仙姑对女儿小芹一直管得很严。小芹①长大后,跟小二黑②好上了,三仙姑说什么也不同意。她③知道后,就一个人悄悄跑到前庄上去找小二黑④,恰巧小二黑这时也正要找她。于是两个人就商量对付她⑤的方法。她⑥把小芹娘⑦怎样装神弄鬼的事从头至尾向小二黑细说了一遍。

22.根据下面的材料,用两个四字短语,概括鲁迅政治讽刺诗的艺术特点。(5分)

1925年6月,北洋军阀镇压学生运动,鲁迅同情学生,伸张正义,借曹植《七步诗》之意作《替豆萁伸冤》一诗:“煮豆燃豆萁,萁在釜下泣——我烬你熟了,正好办教席!”《七步诗》写兄弟骨肉相残,此诗则揭露了校方对爱国学生的迫害。诗中的“办教席”,是指杨荫榆宴请评议员,商议开除刘和珍等六位学生自治会负责人之事。为此,鲁迅先生专门写过一篇很著名的文章《记念刘和珍君》。而鲁迅的这首诗,对段祺瑞政府和杨荫榆之流进行了有力的声讨,具有特殊的讽刺和鞭笞意味。

四、写作(60分)

23.阅读下面的材料,根据要求写作。

《吕氏春秋·贵公》里记载了这样一个故事:荆人有遗弓者,而不肯索,曰:“荆人遗之,荆人得之,又何索焉?”孔子闻之曰:“去其‘荆’而可矣。”老聃闻之曰:“去其‘人’而可矣。”

这个故事的意思是:楚国有一个丢失了弓的人,却不肯去寻找,他说:“楚人丢失了它,楚人得到了它,又为何要寻找呢?”孔子听到后说:“把‘楚’去掉就可以了。”老子听到后说:“把‘人’去掉就可以了。”

请写一篇文章,谈谈你对这个故事的认识和思考。

要求:(1)自拟题目;(2)不少于800字。

达标检测卷

语 文(B)答 案

1.

【答案】D

【解析】本题考查理解筛选并整合文中信息的能力。A项,张冠李戴,这不是儒家的观点,而是作者依据儒家观点提出来的看法。B项,“呈逐渐增强的趋势”错误,由材料一第二段可知,恻隐对道德心理、道德行为、道德知识的推动作用是呈逐渐减弱的趋势的。C项,材料二第一段指出:“利益或互利虽然可以普遍解释人类一般道德行为和道德现象,却并不能解释人类道德现象和道德行为的全部……它们并不是出自某种求利、互利动机”。D项,与“凡有四端于我者,知皆扩而充之矣,若火之始然,泉之始达”有关,是孟子的看法,表述无误。故选D。

2.

【答案】B

【解析】本题考查对文章有关内容的概括和分析能力。B项,“完全认同他人的痛苦”说法错误,由材料一中的“恻隐固然也需要对自身感受的关切……更无法解释那种自我奉献的意愿和行为”可推知,恻隐只是“同情他人的痛苦”。故选B。

3.

【答案】D

【解析】本题考查的是分析论点、论据和论证方法的能力。A项,母亲哺育孩子,侧重说明的是“并不是出自某种求利、互利动机”。B项,与文中“个体对某种价值理念或信念的绝对忠诚和无条件的道德奉献与道德牺牲”这个观点有关。C项,古罗马帝国思想家奥古斯丁认为人生而有罪,提出了“原罪论”,是对文中“西方伦理学家对人性大都采取了比较消极的理解”的证明。D项,与文中人性本善的观点不一致。荀子是中国古代“性恶论”思想的代表,正是由于这一观点,荀子在《劝学》中反复强调应通过后天的学习改变、提升自己。故选D。

4.

【参考答案】①本段采用总一分的论证结构。先总说“性‘善’的特质和特征是很多的”,然后从不同角度列举了性“善”的特质和特征,论证了其特质、特征的多样性。②采用了比喻论证、举例论证等多种论证方法。如将“世界公民”的心比喻成“大洲”,使论证形象生动,深入浅出;依次列举了几种不同的“善”行,具体地论证了“善”的特质、特征。

【解析】本题考查分析论证方法的能力。解答此题,可以从论证结构和论证方法两个方面入手分析。从论证结构来讲,本段采用了总分式的论证结构。从论证方法来讲,可结合文中具体语句进行分析。并简要说明其论证效果。如“他的心不是一个与别的陆地隔绝的岛屿,而是一个与那些陆地接连的大洲”运用了比喻论证的方法。生动形象,具有说服力。再如“一个人对别人的痛苦灾难是同情的”等运用了举例论证的方法,具体地论证了“性‘善’的特质和特征是很多的”的观点。

5.

【参考答案】①培根认为性善不会过度,但会犯错误,孟子没有提出这种看法;②培根认为有人性本善,有人性本恶,孟子认为人性本善;③培根提出性“善”是着眼于宗教;孟子提出“性善论”是着眼于政治,是为了推行“仁政”。

【解析】本题考查的是筛选并整合信息、把握文中观点态度的能力。解答此题,可先从材料三中提炼出培根的观点,由材料三第一段第一句话可知,培根认为善不会过度,但是会犯错误。由材料三第二段中的“本性之中,也是有一种向善的心理趋向的,如同在另一方面是有一种天生的恶性一样”可知,培根认为有人性本善。也有人性本恶。由材料三的第一段来看,培根的性善论是从宗教层面来谈的,然后再与第二则材料中孟子的“性善论”观点进行比较即可。

6.

【答案】B

【解析】本题考查对文本思想内容的概括分析能力。A项,原文在第一段和第二段中有体现,原文是“先生的目光里,有威严和神圣,又似多了一种温柔和亲近,令我的呼吸中也有了些春天的芬芳”“书本里,画册上,先生一张冷峻的脸,像是这世界与他有仇”,这样写一改固有印象,吸引读者,让人耳目一新。故A正确。B项,“它褪去了威严和神圣”错,原文第一段说的是“先生的目光里,有威严和神圣,又似多了一种温柔和亲近”。故B错误。C项,在原文中的表述是“宽容到要把‘看不惯别人是因为自己修养不够’当座右铭的反人性的做法是多么格格不入呀”,故C正确。D项,原文的表述是“惟有神超越一切。先生温柔地看着世间万物的变化,不悲不喜,不怒不填。东西南北,各方各圆”,故D正确。故选B。

7.

【答案】C

【解析】本题考查分析鉴赏文本艺术特色的能力。C项,“为了表现鲁迅先生高超的智慧”错误,从原文“鲁迅先生至死也是一个是非恩怨分明的人,记着人应许他的事物还没兑现,记种着该报的仇恨一定要报……先生的温柔是有棱角的,有棱角的地方,自成方圆”,可知并非是为了表现他高超的智慧,而是表现他恩怨分明的性格。故选C。

8.

【参考答案】①温柔,他与许广平的爱情充满温情,令人迷恋。②讲求情趣,说起时尚衣着等头头是道。③具有孩子般可爱的顽劣天性,看到有人随地小便,就用橡皮枪瞄准人家。④是非恩怨分明,有棱角,在临终遗嘱中指出对别人应许的事物不可当真,万勿接近“损着别人的牙眼,却反对报复,主张宽容的人”等。⑤博学多才,有很多头衔,如文学家、思想家、翻译家等。(答出任意三点即可)

【解析】本题考查分析作品人物形象的能力。分析人物形象首先应结合着文中叙述性的语句,从身份、地位、修养、气质等总体上把握文章人物形象特点,然后根据人物的言行举止的语句,以及作者的议论或者作者借作品中其他人物对他的评价的语句,直接提取或概括即可。本题分析文中表现的鲁迅先生的特点。首先,他对妻子是温柔的。先生的爱情之花为许广平绽放,他是她永远的小白象,她是他亲昵不尽的枭蛇鬼怪。称呼里收藏不住的爱,穿越时空,依然是完美无比的品牌精神食粮。其次,他对待生活是温柔的。他说衣着,讲美学,也在说生活露性情,先生全然成了时尚达人。第三,他有着孩子般顽劣的天性。他看见有人随地小便时,用橡皮枪瞄准人家。第四,他的温柔不是无原则的。鲁迅先生至死也是一个是非恩怨分明的人,记着人应许他的事物还没兑现,记着该报的仇恨一定要报。先生的温柔是有棱角的,有棱角的地方,自成方圆。最后,由原文中“素知先生博学多才,在文学家、思想家、革命家的头衔之外,还有翻译家、书法家的称呼”可见鲁迅先生是有着很多头衔的博学多才的人。由此可以总结出答案。

9.

【参考答案】①“我”结束回忆,回到现实。此时的“我”对生活中的鲁迅先生又有了另一层面的认知和理解,丰富了鲁迅在读者心中的形象,深化了文章的主题。

②与开头相呼应,“我”是在春天的芬芳中拉开了对温柔的鲁迅先生回忆的序幕,结尾时又写春天正在画中,首尾呼应,结构严谨。

【解析】本题考查分析文本中重要语段的作用的能力。解答本题要对文章的内容和思路有准确的把握,从内容、结构等几个方面分析其作用。结尾段落的作用:篇末点题;总结全文,深化中心;首尾呼应,或与标题呼应;结尾令人深思,给人启示,让人觉得回味无穷。文章结尾部分,写“我”在春光正好时恰好苏醒,是作者精心构思的结果。这样安排,一方面,在结构上,与开头相呼应,文章第一段最后“先生的目光里,有威严和神圣,又似多了一种温柔和亲近,令我的呼吸中也有了些春天的芬芳”。结尾时又写春天正在画中,首尾呼应,结构严谨。另一方面,在内容上,“我”结束回忆。回到现实,春光正好,春天在画里。这正好与文章主题“鲁迅先生的温柔”相一致。鲁迅先生给人的一贯印象都是“横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛”,是一个极严肃的形象,通过回忆,对先生的温柔的描写,此时的“我”对生活中的鲁迅先生又有了另一层面的认知和理解,丰富了鲁迅在读者中的形象,深化了文章的主题。

10.

【答案】C

【解析】本题考查断句能力。“其锋森然”中,“其锋”作主语,“森然”作谓语,“然”为形容词词尾,其后断开,排除BD;“夫合应者声同”为句意完整的一句话,其中,“声同”,“声”作主语,“同”作谓语,中间不能断开,排除A。句子翻译为:彭城刘梦得是位诗中豪杰。他的诗锋芒外露,很少有人能抵挡。我不自量力,常常冒犯他。大凡互相配合的声气相同,互相争论的力量相当。一来一往,欲罢不能。故选C。

11.

【答案】D

【解析】本题考查古代文化常识。D项,“财政……等事务的大臣”错。“财政”应该归户部掌管。故选D。

12.

【答案】A

【解析】本题考查对文言文内容的翻译及理解能力。A项,“禁中文诰都出自其手”错。文中写“禁中文诰出于叔文”,而不是出自刘禹锡。故选A。

13.

【参考答案】(1)刘禹锡有时跟他们一起活动,于是依照诗人的做法,创作新辞来教授巫师们。

(2)议论的人认为天下士人太少,但不知道培养人才之道的情况,事实是育才之路滞塞不畅,并不是天下没有人才。

【解析】本题考查文言文翻译能力。第一句翻译时应注意:“禹锡或从事于其间”,介词结构后置句;“骚人”,诗人;“为”,创作。第二句翻译时应注意:“养材”,培养人才;“郁堙”,滞塞不畅;“非天不生材也”,判断句。

14.

【参考答案】①诗中有讥刺朝政之意,宰相不高兴,他被贬为播州刺史。②诏书发下后,裴度上奏因其母年高将他迁往近处安置,但宪宗不同意;③后来,宪宗不想伤他母亲的心,改他为连州刺史。

【解析】本题考查对文本重要情节的理解分析能力。首先,“时禹锡作《游玄都观咏看花君子诗》,语涉讥刺,执政不悦,复出为播州刺史”,说明诗中有讥刺朝政之意,宰相不高兴,他被贬为播州刺史。接着,“诏下,御史中丞裴度奏曰:‘播极远,猿狄所宅,禹锡母八十有余不能往,当与其子死决,恐伤陛下孝治,请稍内迁。’宪宗曰:‘为人子者宜慎事,不贻亲忧。若禹锡望过他人,尤不可赦’”,诏书发下后,裴度上奏因其母年高将他迁往近处安置,但宪宗不同意;最后,“帝改容:‘朕所言,责人子事,然不欲伤其亲。’改授连州刺史。去京师又十余年,连刺数郡”,宪宗不想伤他母亲的心,改他为连州刺史。

【参考译文】

刘禹锡,字梦得。贞元九年考中进士科,又考中博学宏辞科。他擅长写五言诗。贞元末年,王叔文被太子欣赏任用,刘禹锡因为名气在当时很大,(王叔文)和他交往,叔文经常称赞(刘禹锡)有做宰相的才能。太子继承皇位后,朝廷中的重大议题和秘策多出自王叔文之手。(王叔文)请刘禹锡在宫中商议(国事),刘所提出的观点都被(王叔文)采纳。贞元末年,王叔文在太子身边做事。刘禹锡尤其受王叔文的赏识提拔,被认为有宰相才能而受到优待。顺宗即位,朝廷中的文诰,都出自王叔文之手,而王叔文引荐刘禹锡进入宫中,与他一起商量议论,他所说的王叔文没有不听从的。王叔文(的改革)失败后,(刘禹锡)被牵连贬为连州刺史,(还)没到(连州),(又被再)贬为朗州司马。(朗州)地处西南少数民族地区,当地的风气落后,满眼都是不同(于文明地区)的风俗,没有可以交谈的人。刘禹锡在朗州十年,主要是写文作诗,以此来陶冶情操性格。蛮地风俗喜好巫术,常常在不合典礼的祠庙中击鼓起舞,还要用方言俗语歌唱一番。刘禹锡有时跟他们一起活动,于是依照诗人的做法,创作新辞用来教授巫师们。元和十年,刘禹锡被从武陵召回朝廷,宰相又打算任命他为郎官。这时刘禹锡作了首《游玄都观咏看花君子诗》,诗中有些讥刺朝政的意思,宰相不高兴了,所以他又被贬为播州刺史。诏书发下后,御史中丞裴度上奏说:“播州特别偏远,(是)猿猴居住的地方,刘禹锡母亲八十多岁不能前往,那么和儿子当是生死永别,(我)担心(这样会)伤害陛下以孝治天下的方针,稍稍将他迁往近处(安置)。”宪宗说:“做人儿女的应该谨慎做事,不能做(遗留)让父母担忧的事。像刘禹锡这样名望超过他人的人,就更不能饶恕了。”裴度没有话回答了。(过了一会儿)宪宗改变了(严厉的)脸色说:“我所说的,是责备做儿子的事,但不想伤他母亲的心。”于是改为连州刺史。刘禹锡又离开京城十多年,接连在几个州任刺史。

刘禹锡常常叹息天下学校衰败,于是上奏记给宰相说:“议论的人认为天下士人太少,但不知道培养人才之道的情况,事实是育才之路滞塞不畅,并不是天下没有人才。如今房舍毁坏,学生门徒减少,这不是学官不努力,原因在于没有钱物供他们使用。如今州县都在春秋上丁日到孔子庙祭奠,这种礼仪不合古制,也不是孔子的本意。请下令叫礼官博士议论这事,不准天下州县花费钱财用牲牢进行祭祀,登记原先用于牲牢祭祀的钱物,把一半交给所属州府,可用这钱来营造学校房舍,置办器具,那么贞观之风,显然可以恢复。”当时宰相没有采纳他的建议。刘禹锡晚年和太子少傅自居易关系友好,诗歌文章,当时没有在他们之上的。自居易常和刘禹锡有诗词酬答和往来,还顺便将刘禹锡的诗收集在一起并作序说:“彭城刘梦得是位诗中豪杰。其诗锋芒外露,很少有人能抵挡。我不自量力,常常冒犯他。大凡互相配合的声气相同,互相争论的力量相当。一来一往,欲罢不能。”开成初年,(刘禹锡)授为同州刺史。任期满,做检校礼部尚书。(刘禹锡)会昌二年七月去世,被追赠为户部尚书。

15.

【答案】C

【解析】本题考查学生对诗词综合赏析能力。此类题综合考查诗词的形象、语言、表达技巧和思想情感等,每个选项一个考点,几乎涵盖诗词的所有内容,注意结合全诗进行分析,主要的错误是意象的含义不对,手法不准确,手法的解说和艺术效果的分析不对,语言方面主要是风格不正确,内容一般为曲解诗词意思,答题时注意仔细辨析。本提要求选出对这首诗的赏析,不正确的一项。C项,“颈联上句写天快放晴之时白云如絮”理解错误。“快晴”意思是爽朗的晴天。选项中说“天快放晴”错误。故选C。

16.

【参考答案】全诗以“寻春”一词统领全篇。分析:①首联写寻春之路和寻春所闻。作者冒着泥泞,踏雪寻春,并从听觉角度写春天的鸟鸣,表现了春天的生机;②颔联、颈联写寻春所见。从视觉角度写春色,残梅(或“残雪”)耀眼、杨柳染黄、白云如絮、落日如规,展现了初春景象的多姿多彩;③尾联写寻春所感。“怜”字表达了对春天的喜爱,杖藜傍于横桥,描绘了诗人伫立桥边、沉醉于春景的形象,寄托了爱春惜春之情。

【解析】本题考查鉴赏诗歌语言的能力。这类题首先注意审题,问题是“这首诗中哪个词语能够统领全篇”,注意关键词是“统领”,既然是统领,其内容应该全篇所系,其位置应该是在题目或前几句中,很可能在第一、二句,才能起到“领”的作用。首联中能够起统领作用的词极有可能是“寻春”,我们试着通过全篇来验证。首联中,“犯雪泥”是寻春之路,“鹁鸠啼”寻春所闻。颔联、颈联中“梅”“柳”“云”“江天”“日”等景色是寻春所见。尾联中“最怜”意即“最爱”,直抒胸臆,体现了诗人寻春的感受。由此,可见,统领全篇的是“寻春”二字无疑。然后根据全诗逐联分析即可。

17.

【答案】(1)且举世誉之而不加劝 举世非之而不加沮

(2)起舞弄清影 何似在人间

(3)了却君王天下事 赢得生前身后名

【解析】本题考查名句的默写能力。高考所选择的名句大多出自课内所学篇目,只有少数来自课外,字不一定有多复杂,但一定很有迷惑性,默写要注意字形,而字形与字义分不开,学生应借助字义来识记字形。注意重点字的写法,如“誉”“生、身”。

18.

【答案】A

【解析】本题考查理解分析文本修辞手法的能力。文中“在白洋淀周围的广场上,就成了一条苇子的长城”“她像坐在一片洁白的雪地上,也像坐在一片洁白的云彩上”等句子都是比喻;“苇眉子又薄又细,在她怀里跳跃着”则是拟人;“编成了多少席?六月里,淀水涨满,有无数的船只运输银白雪亮的席子出口”是设问。故选A。

19.

【参考答案】原文表达效果更好。原文用短句点明劳动的时间、空间,不仅写了环境,还反衬出环境中人物的勤快、利落。短促简洁,表现力强,而改写后仅为一般的陈述性句子,表达效果一般。

【解析】本题考查鉴赏句子表达效果的能力。原文说“月亮升起来,院子里凉爽得很,干净得很”,先以“月亮升起来”点明时间,其实也点出了院子处于月色的笼罩下,也是一处环境描写,再写女人劳动的“院子”,连续两个“得很”,既写出院子环境的美好,又反映出女人的勤快利落,把家中整理得井井有条、干净整洁,且句式短促,更有表现力。改后的句子“当月亮升起来的时候”,把环境变成单纯的时间表述,失去了月色笼罩的美;“很干净也很凉爽”,不像原句那样把副词置后,没有强调作用,同时把原本几个短句改成长句,缺乏了语言表现力。

20.

【参考答案】①青春是亮丽的、闪耀着光芒的,就像簇拥着的娇艳花朵,也像天空中高远的行云。②母爱就像用软绵绵的白云织成的夜香花,吻着我们的一生;也像最高贵的信物,给冰凉的心灵一枝春。③在空中飞舞的雪像鹅毛一般,像柳絮一般,也像蒲公英带绒毛的种子一般。

【解析】本题考查仿写句式的能力。博喻就是一个本体有两个以上的喻体,原文句式是“像……也像……”,我们抓住这个句式特点,再选择一些合适的本体,如“书籍”“知识”“人生”“青春”“雪花”“柳条”等,可以具体也可以抽象,再想出两个喻体,如“朋友”“老师”“海洋”“殿堂”“长河”“旅途”等,再加上恰当的定语修饰即可。注意本体与喻体的相似性。

21.

【参考答案】③改为“小芹”;⑤改为“三仙姑”;⑥改为“小芹”;⑦改为“她”。

【解析】本题考查语言表达连贯、准确、严密的能力。主要考查代词指代的使用。③处“她”既可以指三仙姑,也可以指小芹,造成语意不明,根据语境应改为“小芹”;⑤处“她”指代不明,根据语境应改为“三仙姑”;⑥处“她”指代不明,根据语境应改为“小芹”;⑦处“小芹娘”与前文不连贯,根据语境,前面出现“小芹”,此处用代词指代更连贯,应改为“她”。

22.根据下面的材料,用两个四字短语,概括鲁迅政治讽刺诗的艺术特点。(5分)

1925年6月,北洋军阀镇压学生运动,鲁迅同情学生,伸张正义,借曹植《七步诗》之意作《替豆萁伸冤》一诗:“煮豆燃豆萁,萁在釜下泣——我烬你熟了,正好办教席!”《七步诗》写兄弟骨肉相残,此诗则揭露了校方对爱国学生的迫害。诗中的“办教席”,是指杨荫榆宴请评议员,商议开除刘和珍等六位学生自治会负责人之事。为此,鲁迅先生专门写过一篇很著名的文章《记念刘和珍君》。而鲁迅的这首诗,对段祺瑞政府和杨荫榆之流进行了有力的声讨,具有特殊的讽刺和鞭笞意味。

【参考答案】形象生动 力透纸背 幽默辛辣

【解析】本题考查压缩语段的能力。解答此题,首先要认真阅读所给材料,特别是材料中提到的《替豆萁伸冤》一诗,再结合材料的介绍,明确这首诗的作用是“对段祺瑞政府和杨荫榆之流进行了有力的声讨”;其次要明确题干要求的是概括鲁迅政治讽刺诗的艺术特点,为此要调动知识积累,明确诗歌有哪些艺术特点,如形象性、抒情性等;最后要注意字数要求,写出两个四字短语,对诗的特点进行概括。

23.

【写作指导】(一)审题:本题考查写作能力。本题是材料作文。楚人、孔子和庄子三人,表现了三个层次的胸襟,三个层次的胸襟体现了三种思想境界。楚人面对损失,想到只要是国人能从自己的损失中获利就不是损失,这是胸怀全国的思想境界;儒家的祖师爷孔子的思想境界更高,他认为只要有人能从自己的损失中获得利益,都不是损失,这是胸怀世界的思想境界;道家学派创始人老子的思想境界最高,他认为自己的损失无论能使任何东西获利都不算损失,这种境界已经超出人的范围了。如果按照冯友兰先生的哲学观点,猎人的思想境界是道德境界;孔子的思想境界超越了国界,是道德境界中的最高境界;而老子的思想境界“超乎社会整体之上”,扩展到“宇宙”,是天地境界。无论哪一种境界,都启示我们:一事当前,应当抬高视野,尽量把目光投得更远些;拉宽心境,尽量把心胸放得更宽些。这样,我们的内心也就更加宽松自由了。

当然,学生如果能敏锐把握儒、道二家由“失弓”引申开去的学说之别,进而或探究或就其中一者展开较为深入的思考,探究这种思想学说背后更深入的内涵,以及这种文化内涵究竟在中国漫长的文化传承过程中发挥着怎样的功效,在当下的语境中,这种你所肯定/欣赏/青睐的学说是否还有它发挥功效之处,如果有,那么这种学说究竟可以对当下社会环境中怎样的文化症候起到作用等等也非常值得赞扬。

“谈谈你对这个故事的认识和思考”最好写成议论文,便于阐述见解。

(二)立意:1.从楚人、孔子和老子三人来看,可以得出立意:对同一件事,看问题的角度不同,结论自然也不同;一个人的眼光、胸怀决定看问题的高度与境界。

2.从楚人的角度看,他没有因丢失了心爱的弓而沮丧,“楚人失之,楚人得之”,保持了应有的洒脫和风度。据此可以得出得失之间,调整心态,彰显修养;不以物喜,不以己悲,看出豁达潇洒。

3.从孔子的角度,作为一个思想家。“人失之,人得之”,就显得胸怀更大。可以得出人要有兼怀天下的理想。

4.而在老子看来,失就是得,得就是失,所以,无所谓得失,这就是天道。据此可以从得与失的辩证关系来立意。

5.从故事对我们现代人启迪方面来思考,在一件事情来临时,不但能从自己所处的位置来对事物作出相应的判断,更能从宽而广之的层面去领悟与面对,这是值得我们普通人学习的人生态度。

6.当今社会,金钱崇拜,物欲横流,许多人都生活在焦虑之中。有的人为得而欣喜,有的人为失而苦恼。其实,我们每个人的生命中,都会无数次重复着失与得。金钱、地位、荣誉、名气上的得得失失,其实与我们的生活质量好坏并没有必然的关系,多一份哲思,便多一份豁达,多一份心灵的自由。

语 文 (B)

第Ⅰ卷 阅读题

一、现代文阅读(35分)

(一)现代文阅读Ⅰ(本题共5小题,19分)

阅读下面的文字,完成1-5题。

材料一:

中国古代儒家对道德情感的培养有很多深刻的讫述,孟子便对道德情感,尤其是恻隐之心做了细致的阐述。他认为人皆有恻隐之心,并以“孺子将入于井”为例,说明任何一个路遇此事的人都会对将要掉入井里的孩子产生同情,这种同情并非为了结交孩子父母,也不是为了邀誉于乡党朋友。由此看来,恻隐之心是纯然的善,是无条件地具有道德价值的。这意味着,儒家学者不会同意卢梭认为的同情心源于自爱的观点。根据儒家的观点可以推知恻隐与自爱截然不同,两者之间没有因果或源流的关系。恻隐固然也需要对自身感受的关切,因为恻隐是经由自身的痛苦感知他人的痛苦,但用自爱却无法解释一个人为什么一定要从自己推及他人,同情他人的痛苦,更无法解释那种自我奉献的意愿和行为。

那么,恻隐是人类道德的源头吗?概括地讲,可以这么说,但还需要做些具体分析。完整意义上的道德包括三种现象——道德心理、道德行为、道德知识。对道德心理而言,恻隐之心无疑是其原始的最重要的组成部分,并推动着其扩展和深化;对道德行为而言,侧隐只是一种最初的动力,且不一定是最主要的动力;对道德知识来说,恻隐则是形成它们的最原始也最微弱的动力,必须经过理性的中介才能起作用。恻隐之心是道德最初的涓涓细流,虽不汹涌澎湃,但却源源不断。人类历史上虽不乏以所谓“原则”“主义”扼制甚至消灭恻隐之心的企图,但最终都归于失败。当然,从另一方面看,孟子的恻隐之心是从政治角度立论的。恻隐之心还有必要发展,它不能满足和停留于自身。它最主要的发展当然是和理性结合,使单纯个人主观的恻隐之心转向普遍客观的道德理性,使人治转向法治。

在当今的社会,理性规则、道德义务都是必要的,但规则和义务并不是道德的全部,道德并不仅仅是规则和义务的普遍履行,我们还需要人与人之间的一种深厚同情。它会让规则与义务不至于硬化干枯,会提醒我们道德与生命的深刻联系。道德也会与时俱进,只要人类还有恻隐之心,我们就可以对它的变化基本放心。

(选自何怀宏《道德情感》,有删改)

材料二:

人为什么要有道德?利益或互利虽然可以普遍解释人类一般道德行为和道德现象,却并不能解释人类道德现象和道德行为的全部。无论是在人类的道德生活史上,还是现实道德实践中,都可以发现大量而非偶然的非功利道德行为,它们并不是出自某种求利、互利动机。人类对老弱病残的天然同情感,个体对某种价值理念或信念的绝对忠诚和无条件的道德奉献与道德牺牲,出自公益精神的无报酬社区服务,都不是求利或互利的动机理论所能解释的道德现象。

为什么人类会做出这类无私无利的道德行为?人类的道德显然还有非功利或超功利的根源,这一根源在于人性。中外伦理学史上有过各种不同的人性理论,但归结起来无外乎性善、性恶、性无善无恶、性善恶混说四种类型。总体上,西方伦理学家对人性大都采取了比较消极的理解。与之相比,中国传统伦理学对人性的看法总体上较为积极,以儒家主流为代表的传统伦理学基本上是持性善论的,这其中尤以孟子为最。出于对人的美德伦理的高度关切,设定人天性善良,通过既定严格的人伦秩序,以积极担负自身所承诺的人伦角色为基点,尽力实现其善良人性的道德潜能。孟子云:“人皆有四端。”曰:“恻隐之心,仁之端也;羞恶之心,义之端也;辞让之心,礼之端也;是非之心,智之端也。……凡有四端于我者,知皆扩而充之矣,若火之始然,泉之始达。”“四端”乃人性善之种子,若人尽心养性,既能秉持人伦物理,又能存心养气,励精磨炼,终究可以养成“浩然之气”,成为顶天立地的仁义“大丈夫”。

在孟子等性善论者的道德推理逻辑中,人性本善的预设是绝对必要的,人若无善性之“端”,将难以解释人如何达至道德仁义和圣贤境界。

(选自《人为什么要有道德》,有删改)

材料三:

“善”与神学中的德行,“仁爱”相符合,并且不会过度,只能有错误。过度的求权力的欲望使天神堕落,过度的求知识的欲望使人类堕落;但是在“仁爱”之中却是没有过度的情形的,无论是神或人,也都不会因它而受危险。在这种“善”与“仁爱”的德行中,错误有时是不免的。意大利人有一句骂人的话:“他太老好,好得简直成了废物。”我们要努力利人,但是不要做人们的面貌或妄想的奴隶;因为若是那样,就是易欺或柔懦了,易欺或柔懦是拘囚诚实的人的。

世间不仅有一种受正道指挥的为善的习惯,并且有些人在本性之中,也是有一种向善的心理趋向的,如同在另一方面是有一种天生的恶性一样。因为也有些人天生不关心他人。恶性中较轻的一种趋向于暴躁、不逊、喜争或顽强,等等;而较深的一种则趋向于嫉妒或纯粹的毒害,这样的人可说是靠别人的灾难而繁荣的,并且是落井下石的。这样的心性正是人性的溃疡,它们就如同曲木一样,造船最好,船是天生要颠簸的,但是这种木材却不适于造房屋,房屋是要站得牢的。性“善”的特质和特征是很多的。一个人对待异乡人温和而有礼,那就足见他是个“世界的公民”,他的心不是一个与别的陆地隔绝的岛屿,而是一个与那些陆地接连的大洲。一个人对别人的痛苦灾难是同情的,那就表明他的心有如那疗他人之伤而自己受割的珍贵的树木。一个人对于别人的过恶很容易宽宥不究,那就足见他的心智是种植在超越伤害的地方的,所以他是伤害所不能及的。一个人对于小惠很感谢,那就表明他重视人们的心而不重视他们的钱。

(选自培根《论善与性善》,有删改)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,正确的一项是(3分)( )

A.材料一中说儒家认为恻隐与自爱不同,两者虽都关注自身感受,但它们之间并无因果联系。

B.材料一谈到恻隐对道德心理、道德行为、道德知识的推动作用呈逐渐增强的趋势。

C.材料二谈到利益或互利是人类道德行为和现象的客观基础。因而,人的道德行为源于人们追求利益或互利的动机。

D.材料二谈到,儒家学者的代表孟子认为,凡持有“四端”者,懂得扩大并充实它们,“四端”就会像火燃起和泉水涌出一样不可遏止。

2.根据材料一和材料二,下列说法不正确的一项是(3分)( )

A.材料一中谈到只有保持恻隐之心,道德规范才会具有人性的温度,道德的演化才不会违背人性。

B.材料一谈到恻隐是经由自身的痛苦感知他人的痛苦,因此它会推己及人,完全认同他人的痛苦。

C.材料二首段列举了非功利道德的诸多行为,意在引出论述重点:人的无私无利的道德行为源自人性。

D.材料二认为中国传统伦理学对人性的看法虽有不同,但总体上是积极的,基本持性善论的观点,这与西方伦理学的认识有所区别。

3.下列说法中,不能作为论据来支撑材料二中的观点的一项是(3分)( )

A.母亲哺育自己的孩子,无私地爱他们,无论他们是听话的、聪明的、还是淘气的、智力低下的。

B.方志敏、江姐等无数共产党人为新中国的成立殒身不恤。

C.古罗马帝国思想家奥古斯丁认为人生而有罪,提出了“原罪论”。

D.古代儒家代表人物荀子在《劝学》一文中提出学习不可以停止的观点。

4.材料三末段在论证上有哪些特点?请简要说明。(4分)

5.培根的观点与孟子的“性善论”有何不同?请结合材料谈谈你的看法。(6分)

(二)现代文阅读Ⅱ(本题共4小题,16分)

阅读下面的文字,完成6-9题。

鲁迅先生的温柔

叶浅韵

近距离与鲁迅先生对视,已经10天了,这是先生留于人世的能量场,我有幸被吸纳。一出房间门,我就看见先生的像,悬于空中的先生有些虚幻。在这个以先生名字命名的文学院里,被各种大师拓宽的维度与自我的渺小像一对经典的矛盾,对立统一,又不断向前发展。先生的目光里,有威严和神圣,又似多了一种温柔和亲近,令我的呼吸中也有了些春天的芬芳。

书本里,画册上,先生一张冷峻的脸,像是这世界与他有仇。与我在这里天天亲近的先生塑像大有不同。我忘记了他在《彷徨》《呐喊》中医治黑暗,腐朽和麻木,忘记了他曾怀抱“我以我血荐轩辕”的赤肝义胆,忘记了他的作品被人称为匕首和投枪。窗外的风,正恣意地摇动嫩黄的柳条,玉兰多情,梅花呢喃,喜鹊喳喳。这样的时刻,适合怀念先生。

坚硬中的温柔,像绝壁上生香的花朵,令人迷恋。当先生的爱情之花为许广平绽放时,一定像极了楼下盛开的梅。苦寒中的香气在阳光下翩翩起舞,清风与蝴蝶不请自来。他是她永远的小白象,她是他亲昵不尽的枭蛇鬼怪。称呼里收藏不住的爱,穿越时空,依然是完美无比的品牌狗粮。在惺惺相惜中,被人艳羡,也被人嫉妒。谁是谁一世未了的青梅,谁又会是谁一生要摆渡的桃花。只要是你,只要有你,万水千山飞不尽的才情,在一粥一饭里,在一纸一句里。

而先生与萧红的一段对话,更让我看到一个情趣盎然的鲁迅。素知先生博学多才,在文学家、思想家、革命家的头衔之外,还有翻译家、书法家的称呼,就是说起时尚衣着也头头是道。从样式说到颜色,从搭配说到装饰。他说衣着,讲美学,也在说生活,露性情,先生全然成了时尚达人。

有时,我也会看见一个顽劣的鲁迅先生,他看见有人随地小便时,用橡皮枪瞄准人家。他的心里不仅居住着温柔,还收藏着可爱,甚至还有些小坏坏。当一个孩子身上自然流露的天性在一个成年人的身上呈现时,便变为一种喜剧的色彩。增添了更多的生活质感。有时我很想在寂静的深夜,模仿先生用三个手指(而非食指和中指)燃烧香烟的样子,试着穿过烟雾缭绕的空间理清自己凌乱的思绪。

先生走的时候正值壮年。55岁的年龄,正是智慧峰值期。临终遗嘱有7条,除了交代丧事从简,还交代幼儿周海婴“倘无才能,可寻点小事情过活,万不可去做空头文学家或美术家”。还有一条说,对别人应许的事物不可当真。最后一条是:万勿接近“损着别人的牙眼,却反对报复,主张宽容的人”。鲁迅先生至死也是一个是非恩怨分明的人,记着人应许他的事物还没兑现,记着该报的仇恨一定要报。他与如今处处主张宽容,宽容到要把“看不惯别人是因为自己修养不够”当座右铭的反人性的做法是多么格格不入呀。先生的温柔是有棱角的,有棱角的地方,自成方圆。

翻阅历史典籍,从中国古典文学到现代文学的路上,什么妖魔鬼怪、狐媚幽仙、才子佳人、侠盗勇士、奴才无赖,他们自有高贵和卑贱的安身立命处。惟有神超越一切。先生温柔地看着世间万物的变化,不悲不喜,不怒不嗔。东西南北,各方各圆。

生死之外,世间并无所谓大事。我站在一尊神圣的塑像面前,再惊天动地的语言都已是多余。春光正好时,我恰好苏醒。窗外,春天正在画里。

(有删改)

6.下列对文章思想内容的概括分析,不正确的一项是(3分)( )

A.很多人已经习惯书本、画册中鲁迅先生那冷峻的面孔,但作者却另辟蹊径,从鲁迅文学院中的鲁迅塑像显露出的温柔目光写起,让人耳目一新。

B.在作者的眼中,鲁迅先生的塑像与众不同,它褪去了威严和神圣,让作者感受到了鲁迅的温柔。

C.在本文中,作者认为宽容到把“看不惯别人是因为自己修养不够”当座右铭的做法是反人性的。

D.文章倒数第二段中,作者的视线在历史典籍的时光中穿梭,对鲁迅先生予以高度评价。

7.下列对文章艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是(3分)( )

A.作者将窗外的风、玉兰、梅花等景物拟人化,为下文写怀念鲁迅先生营造了适宜的氛围。

B.作者运用比喻的修辞手法,以“楼下盛开的梅”喻鲁迅和许广平的爱情,化抽象为具象。

C.文章引用鲁迅先生临终遗嘱里的相关内容,是为了表现先生高超的智慧。

D.本文综合运用了记叙、议论,抒情等多种表达方式,字里行间流露着作者对鲁迅先生的怀念和敬仰之情。

8.在作者眼中,鲁迅先生具有怎样的形象特点?请结合文章内容简要分析。(4分)

9.本文结尾写“我”在春光正好时恰好苏醒,春天正在画中,这样写用意何在?请结合全文,谈谈你的看法。(6分)

二、古代诗文阅读(35分)

(一)文言文阅读(本题共5小题,20分)

阅读下面的文言文,完成10-14题。

刘禹锡,字梦得。贞元九年擢进士第,登博学宏辞科。善五言诗。贞元末,王叔文得幸太子,禹锡以名重一时,与之交,叔文每称有宰相器。太子即位,禁中文诰,皆出于叔文,引禹锡入禁中,与之图议,言无不从。叔文败,坐贬连州刺史,在道,贬朗州司马。地居西南夷,土风僻陋,举目殊俗,无可与言者。禹锡在朗州十年,唯以文章吟咏陶冶情性。蛮俗好巫,每淫祠鼓舞,必歌俚辞。禹锡或从事于其间,乃依骚人之作,为新辞以教巫祝。元和十年,自武陵召还,宰相复欲置之郎署。时禹锡作《游玄都观咏看花君子诗》,语涉讥刺,执政不悦,复出为播州刺史。诏下,御史中丞裴度奏曰:“播极远,猿狄所宅,禹锡母八十有余不能往,当与其子死决,恐伤陛下孝治,请稍内迁。”宪宗曰:“为人子者宜慎事,不贻亲忧。若禹锡望过他人,尤不可赦。”度无以对。帝改容:“朕所言,责人子事,然不欲伤其亲。”改授连州刺史。去京师又十余年,连刺数郡。

禹锡尝叹天下学校废,乃奏记宰相曰:“言者谓天下少士,而不知养材之道,郁堙不扬,非天不生材也。”今室庐圮废,生徒衰少,非学官不振,病无资以给也.今凡州县四时皆有事于孔子庙,甚非孔子意。请罢天下州县四时祭,籍其资半归所隶州,使增学校,举半归太学,可以营学室,具器用,则贞观之风,粲然可复。”当时不用其言。禹锡晚年与少傅白居易友善,诗笔文章,时无在其右者。常与禹锡唱和往来,因集其诗而序之曰:“彭城刘梦得诗豪者也其锋森然少敢当者予不量力往往犯之夫合应者声同交争者力敌一往一复欲罢不能”开成初,授同州刺史,秩满,检校礼部尚书。会昌二年七月卒,赠户部尚书。

(选自《刘禹锡传》,有删改)

10.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是(3分)( )

A.彭城刘梦得/诗豪者也/其锋森然/少敢当者/予不量力/往往犯之/夫合应者声/同交争者力敌/一往一复/欲罢不能/

B.彭城刘梦得/诗豪者也/其锋森/然少敢当者/予不量力/往往犯之/夫合应者声同/交争者力敌/一往一复/欲罢不能/

C.彭城刘梦得/诗豪者也/其锋森然/少敢当者/予不量力/往往犯之/夫合应者声同/交争者力敌/一往一复/欲罢不能/

D.彭城刘梦得/诗豪者也/其锋森然少/敢当者/予不量力/往往犯之/夫合应者声/同交争者力敌/一往一复/欲罢不能/

11.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是(3分)( )

A.字即“表字”,与名在意思上经常是相辅相成、互为表里,是举行冠礼时取的。文中“梦得”是刘禹锡的字。

B.博学宏辞科,简称词科,也称宏词或宏博,是科举考试制科之一种,唐开元年间始设,来考拔能文之士。

C.秩满,为古代官吏任期届满。秩,指古代官吏的俸禄:“官人益秩”;也指古代官职级别:“委之常秩”。

D.礼部尚书,“三省六部”中礼部的最高长官,是主管朝廷中的礼仪、祭祀、财政、科举等事务的大臣。

12.下列对原文有关内容的概况和分析,不正确的一项是(3分)( )

A.刘禹锡名重一时,擅长作诗写文。他受到王叔文的重用,被称为有宰相器;善写五言诗,禁中文诰都出自其手。

B.刘禹锡宦海沉浮,出仕在外多年。他受牵连被贬为连州刺史、朗州司马;后又十多年离京城,接连在几个州任刺史。

C.刘禹锡心系教育,兴叹学校衰败。他认为如今教育不力在于没有钱物供学官使用,应该省出钱来增加教育的投入。

D.刘禹锡以文会友,甚得朋友深交。晚年他与白居易交往友善,在诗歌方面唱和往来,且白居易为之集诗而作序。

13.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(8分)

(1)禹锡或从事于其间,乃依骚人之作,为新辞以教巫祝。

(2)言者谓天下少士,而不知养材之道,郁堙不扬,非天不生材也。

14.刘禹锡因作《游玄都观咏看花君子诗》而遭遇变故,请概括此事的发展变化。(3分)

(二)古代诗歌鉴赏(本题共2小题,9分)

阅读下面这首诗,完成15-16题。

春雪晚晴出西村

范浚

步屐寻春犯雪泥,村南村北鹁鸠啼。

堕梅残白犹明树,着柳暗黄初映堤。

风景快晴云擘絮,江天未暮日悬规。

最怜碧涨侵沙尾,更傍横桥一杖藜。

15.下列对这首诗的赏析,不正确的一项是(3分)( )

A.首句工于炼字,一个“犯”字从侧面写出道路难行,突出了诗人寻春之不易。

B.颔联与“海日生残夜,江春人旧年”一样都蕴含着诗人对自然界新旧交替的感悟。

C.颈联上句写天快放晴之时白云如絮,下句写天放晴后落日如规,极富画面感。

D.尾联着眼于近景,用“最怜”二字直抒胸臆,表现了诗人对初春美景的喜爱之情。

16.你认为这首诗中哪个词语能够统领全篇?请结合全诗简要分析。(6分)

(三)名篇名句默写(本题共1小题,6分)

17.补写出下列句子中的空缺部分。(6分)

(1)庄子《逍遥游》通过“__________,__________”两句指出要正确对待外界的评价,才能坦然面对荣辱。

(2)苏轼《水调歌头》中用“__________,__________”两句表明与其飞往高寒的月宫,还不如留在人间好,最起码还可以在月光下起舞,与自己的清影为伴。

(3)辛弃疾在《破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之》中表达一心想替君主完成收复国家失地的大业,取得世代相传的美名的句子是“__________,__________”。

第Ⅱ卷 表达题

三、语言文字运用(20分)

阅读下面的文字,完成18-20题。

月亮升起来,院子里凉爽得很,干净得很。白天破好的苇眉子潮润润的,正好编席。女人坐在小院当中,手指上缠绞着柔滑修长的苇眉子。苇眉子又薄又细,在她怀里跳跃着。

要问白洋淀有多少苇地,不知道;每年出多少苇子,也不知道。只晓得每年芦花飘飞苇叶黄的时候,全淀的芦苇收割,垛起垛来,在白洋淀周围的广场上,就成了一条苇子的长城。女人们在场里院里编着席。编成了多少席?六月里,淀水涨满,有无数的船只运输银白雪亮的席子出口。不久,各地的城市村庄就全有了花纹又密又精致的席子用了。大家争着买:“好席子,白洋淀席!”

这女人编着席。不久,在她的身子下面就编成了一大片。她像坐在一片洁白的雪地上,也像坐在一片洁白的云彩上。她有时望望淀里,淀里也是一片银白世界。水面笼起一层薄薄透明的雾,风吹过来,带着新鲜的荷叶荷花香。

18.文中使用了哪些修辞手法?选出正确的一项(3分)( )

A.比喻 拟人 设问 B.比喻 夸张 反问

C.拟人 夸张 排比 D.比喻 排比 设问

19.把文中画横线的句子改写成“当月亮升起来的时候院子里很干净也很凉爽”,与原文句式相比哪一个表达效果更好?为什么?(4分)

20.文中画波浪线的句子运用了博喻的修辞。请仿照文中画波浪线的句子,选择新的喻体,写一个连续比喻的句子。(4分)

21.下面文字中画线部分的词语,有的使用不当,请指出并改正,使修改后的文字衔接自然,语意连贯,逻辑严密。(4分)

三仙姑对女儿小芹一直管得很严。小芹①长大后,跟小二黑②好上了,三仙姑说什么也不同意。她③知道后,就一个人悄悄跑到前庄上去找小二黑④,恰巧小二黑这时也正要找她。于是两个人就商量对付她⑤的方法。她⑥把小芹娘⑦怎样装神弄鬼的事从头至尾向小二黑细说了一遍。

22.根据下面的材料,用两个四字短语,概括鲁迅政治讽刺诗的艺术特点。(5分)

1925年6月,北洋军阀镇压学生运动,鲁迅同情学生,伸张正义,借曹植《七步诗》之意作《替豆萁伸冤》一诗:“煮豆燃豆萁,萁在釜下泣——我烬你熟了,正好办教席!”《七步诗》写兄弟骨肉相残,此诗则揭露了校方对爱国学生的迫害。诗中的“办教席”,是指杨荫榆宴请评议员,商议开除刘和珍等六位学生自治会负责人之事。为此,鲁迅先生专门写过一篇很著名的文章《记念刘和珍君》。而鲁迅的这首诗,对段祺瑞政府和杨荫榆之流进行了有力的声讨,具有特殊的讽刺和鞭笞意味。

四、写作(60分)

23.阅读下面的材料,根据要求写作。

《吕氏春秋·贵公》里记载了这样一个故事:荆人有遗弓者,而不肯索,曰:“荆人遗之,荆人得之,又何索焉?”孔子闻之曰:“去其‘荆’而可矣。”老聃闻之曰:“去其‘人’而可矣。”

这个故事的意思是:楚国有一个丢失了弓的人,却不肯去寻找,他说:“楚人丢失了它,楚人得到了它,又为何要寻找呢?”孔子听到后说:“把‘楚’去掉就可以了。”老子听到后说:“把‘人’去掉就可以了。”

请写一篇文章,谈谈你对这个故事的认识和思考。

要求:(1)自拟题目;(2)不少于800字。

达标检测卷

语 文(B)答 案

1.

【答案】D

【解析】本题考查理解筛选并整合文中信息的能力。A项,张冠李戴,这不是儒家的观点,而是作者依据儒家观点提出来的看法。B项,“呈逐渐增强的趋势”错误,由材料一第二段可知,恻隐对道德心理、道德行为、道德知识的推动作用是呈逐渐减弱的趋势的。C项,材料二第一段指出:“利益或互利虽然可以普遍解释人类一般道德行为和道德现象,却并不能解释人类道德现象和道德行为的全部……它们并不是出自某种求利、互利动机”。D项,与“凡有四端于我者,知皆扩而充之矣,若火之始然,泉之始达”有关,是孟子的看法,表述无误。故选D。

2.

【答案】B

【解析】本题考查对文章有关内容的概括和分析能力。B项,“完全认同他人的痛苦”说法错误,由材料一中的“恻隐固然也需要对自身感受的关切……更无法解释那种自我奉献的意愿和行为”可推知,恻隐只是“同情他人的痛苦”。故选B。

3.

【答案】D

【解析】本题考查的是分析论点、论据和论证方法的能力。A项,母亲哺育孩子,侧重说明的是“并不是出自某种求利、互利动机”。B项,与文中“个体对某种价值理念或信念的绝对忠诚和无条件的道德奉献与道德牺牲”这个观点有关。C项,古罗马帝国思想家奥古斯丁认为人生而有罪,提出了“原罪论”,是对文中“西方伦理学家对人性大都采取了比较消极的理解”的证明。D项,与文中人性本善的观点不一致。荀子是中国古代“性恶论”思想的代表,正是由于这一观点,荀子在《劝学》中反复强调应通过后天的学习改变、提升自己。故选D。

4.

【参考答案】①本段采用总一分的论证结构。先总说“性‘善’的特质和特征是很多的”,然后从不同角度列举了性“善”的特质和特征,论证了其特质、特征的多样性。②采用了比喻论证、举例论证等多种论证方法。如将“世界公民”的心比喻成“大洲”,使论证形象生动,深入浅出;依次列举了几种不同的“善”行,具体地论证了“善”的特质、特征。

【解析】本题考查分析论证方法的能力。解答此题,可以从论证结构和论证方法两个方面入手分析。从论证结构来讲,本段采用了总分式的论证结构。从论证方法来讲,可结合文中具体语句进行分析。并简要说明其论证效果。如“他的心不是一个与别的陆地隔绝的岛屿,而是一个与那些陆地接连的大洲”运用了比喻论证的方法。生动形象,具有说服力。再如“一个人对别人的痛苦灾难是同情的”等运用了举例论证的方法,具体地论证了“性‘善’的特质和特征是很多的”的观点。

5.

【参考答案】①培根认为性善不会过度,但会犯错误,孟子没有提出这种看法;②培根认为有人性本善,有人性本恶,孟子认为人性本善;③培根提出性“善”是着眼于宗教;孟子提出“性善论”是着眼于政治,是为了推行“仁政”。

【解析】本题考查的是筛选并整合信息、把握文中观点态度的能力。解答此题,可先从材料三中提炼出培根的观点,由材料三第一段第一句话可知,培根认为善不会过度,但是会犯错误。由材料三第二段中的“本性之中,也是有一种向善的心理趋向的,如同在另一方面是有一种天生的恶性一样”可知,培根认为有人性本善。也有人性本恶。由材料三的第一段来看,培根的性善论是从宗教层面来谈的,然后再与第二则材料中孟子的“性善论”观点进行比较即可。

6.

【答案】B

【解析】本题考查对文本思想内容的概括分析能力。A项,原文在第一段和第二段中有体现,原文是“先生的目光里,有威严和神圣,又似多了一种温柔和亲近,令我的呼吸中也有了些春天的芬芳”“书本里,画册上,先生一张冷峻的脸,像是这世界与他有仇”,这样写一改固有印象,吸引读者,让人耳目一新。故A正确。B项,“它褪去了威严和神圣”错,原文第一段说的是“先生的目光里,有威严和神圣,又似多了一种温柔和亲近”。故B错误。C项,在原文中的表述是“宽容到要把‘看不惯别人是因为自己修养不够’当座右铭的反人性的做法是多么格格不入呀”,故C正确。D项,原文的表述是“惟有神超越一切。先生温柔地看着世间万物的变化,不悲不喜,不怒不填。东西南北,各方各圆”,故D正确。故选B。

7.

【答案】C

【解析】本题考查分析鉴赏文本艺术特色的能力。C项,“为了表现鲁迅先生高超的智慧”错误,从原文“鲁迅先生至死也是一个是非恩怨分明的人,记着人应许他的事物还没兑现,记种着该报的仇恨一定要报……先生的温柔是有棱角的,有棱角的地方,自成方圆”,可知并非是为了表现他高超的智慧,而是表现他恩怨分明的性格。故选C。

8.

【参考答案】①温柔,他与许广平的爱情充满温情,令人迷恋。②讲求情趣,说起时尚衣着等头头是道。③具有孩子般可爱的顽劣天性,看到有人随地小便,就用橡皮枪瞄准人家。④是非恩怨分明,有棱角,在临终遗嘱中指出对别人应许的事物不可当真,万勿接近“损着别人的牙眼,却反对报复,主张宽容的人”等。⑤博学多才,有很多头衔,如文学家、思想家、翻译家等。(答出任意三点即可)

【解析】本题考查分析作品人物形象的能力。分析人物形象首先应结合着文中叙述性的语句,从身份、地位、修养、气质等总体上把握文章人物形象特点,然后根据人物的言行举止的语句,以及作者的议论或者作者借作品中其他人物对他的评价的语句,直接提取或概括即可。本题分析文中表现的鲁迅先生的特点。首先,他对妻子是温柔的。先生的爱情之花为许广平绽放,他是她永远的小白象,她是他亲昵不尽的枭蛇鬼怪。称呼里收藏不住的爱,穿越时空,依然是完美无比的品牌精神食粮。其次,他对待生活是温柔的。他说衣着,讲美学,也在说生活露性情,先生全然成了时尚达人。第三,他有着孩子般顽劣的天性。他看见有人随地小便时,用橡皮枪瞄准人家。第四,他的温柔不是无原则的。鲁迅先生至死也是一个是非恩怨分明的人,记着人应许他的事物还没兑现,记着该报的仇恨一定要报。先生的温柔是有棱角的,有棱角的地方,自成方圆。最后,由原文中“素知先生博学多才,在文学家、思想家、革命家的头衔之外,还有翻译家、书法家的称呼”可见鲁迅先生是有着很多头衔的博学多才的人。由此可以总结出答案。

9.

【参考答案】①“我”结束回忆,回到现实。此时的“我”对生活中的鲁迅先生又有了另一层面的认知和理解,丰富了鲁迅在读者心中的形象,深化了文章的主题。

②与开头相呼应,“我”是在春天的芬芳中拉开了对温柔的鲁迅先生回忆的序幕,结尾时又写春天正在画中,首尾呼应,结构严谨。

【解析】本题考查分析文本中重要语段的作用的能力。解答本题要对文章的内容和思路有准确的把握,从内容、结构等几个方面分析其作用。结尾段落的作用:篇末点题;总结全文,深化中心;首尾呼应,或与标题呼应;结尾令人深思,给人启示,让人觉得回味无穷。文章结尾部分,写“我”在春光正好时恰好苏醒,是作者精心构思的结果。这样安排,一方面,在结构上,与开头相呼应,文章第一段最后“先生的目光里,有威严和神圣,又似多了一种温柔和亲近,令我的呼吸中也有了些春天的芬芳”。结尾时又写春天正在画中,首尾呼应,结构严谨。另一方面,在内容上,“我”结束回忆。回到现实,春光正好,春天在画里。这正好与文章主题“鲁迅先生的温柔”相一致。鲁迅先生给人的一贯印象都是“横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛”,是一个极严肃的形象,通过回忆,对先生的温柔的描写,此时的“我”对生活中的鲁迅先生又有了另一层面的认知和理解,丰富了鲁迅在读者中的形象,深化了文章的主题。

10.

【答案】C

【解析】本题考查断句能力。“其锋森然”中,“其锋”作主语,“森然”作谓语,“然”为形容词词尾,其后断开,排除BD;“夫合应者声同”为句意完整的一句话,其中,“声同”,“声”作主语,“同”作谓语,中间不能断开,排除A。句子翻译为:彭城刘梦得是位诗中豪杰。他的诗锋芒外露,很少有人能抵挡。我不自量力,常常冒犯他。大凡互相配合的声气相同,互相争论的力量相当。一来一往,欲罢不能。故选C。

11.

【答案】D

【解析】本题考查古代文化常识。D项,“财政……等事务的大臣”错。“财政”应该归户部掌管。故选D。

12.

【答案】A

【解析】本题考查对文言文内容的翻译及理解能力。A项,“禁中文诰都出自其手”错。文中写“禁中文诰出于叔文”,而不是出自刘禹锡。故选A。

13.

【参考答案】(1)刘禹锡有时跟他们一起活动,于是依照诗人的做法,创作新辞来教授巫师们。

(2)议论的人认为天下士人太少,但不知道培养人才之道的情况,事实是育才之路滞塞不畅,并不是天下没有人才。

【解析】本题考查文言文翻译能力。第一句翻译时应注意:“禹锡或从事于其间”,介词结构后置句;“骚人”,诗人;“为”,创作。第二句翻译时应注意:“养材”,培养人才;“郁堙”,滞塞不畅;“非天不生材也”,判断句。

14.

【参考答案】①诗中有讥刺朝政之意,宰相不高兴,他被贬为播州刺史。②诏书发下后,裴度上奏因其母年高将他迁往近处安置,但宪宗不同意;③后来,宪宗不想伤他母亲的心,改他为连州刺史。

【解析】本题考查对文本重要情节的理解分析能力。首先,“时禹锡作《游玄都观咏看花君子诗》,语涉讥刺,执政不悦,复出为播州刺史”,说明诗中有讥刺朝政之意,宰相不高兴,他被贬为播州刺史。接着,“诏下,御史中丞裴度奏曰:‘播极远,猿狄所宅,禹锡母八十有余不能往,当与其子死决,恐伤陛下孝治,请稍内迁。’宪宗曰:‘为人子者宜慎事,不贻亲忧。若禹锡望过他人,尤不可赦’”,诏书发下后,裴度上奏因其母年高将他迁往近处安置,但宪宗不同意;最后,“帝改容:‘朕所言,责人子事,然不欲伤其亲。’改授连州刺史。去京师又十余年,连刺数郡”,宪宗不想伤他母亲的心,改他为连州刺史。

【参考译文】

刘禹锡,字梦得。贞元九年考中进士科,又考中博学宏辞科。他擅长写五言诗。贞元末年,王叔文被太子欣赏任用,刘禹锡因为名气在当时很大,(王叔文)和他交往,叔文经常称赞(刘禹锡)有做宰相的才能。太子继承皇位后,朝廷中的重大议题和秘策多出自王叔文之手。(王叔文)请刘禹锡在宫中商议(国事),刘所提出的观点都被(王叔文)采纳。贞元末年,王叔文在太子身边做事。刘禹锡尤其受王叔文的赏识提拔,被认为有宰相才能而受到优待。顺宗即位,朝廷中的文诰,都出自王叔文之手,而王叔文引荐刘禹锡进入宫中,与他一起商量议论,他所说的王叔文没有不听从的。王叔文(的改革)失败后,(刘禹锡)被牵连贬为连州刺史,(还)没到(连州),(又被再)贬为朗州司马。(朗州)地处西南少数民族地区,当地的风气落后,满眼都是不同(于文明地区)的风俗,没有可以交谈的人。刘禹锡在朗州十年,主要是写文作诗,以此来陶冶情操性格。蛮地风俗喜好巫术,常常在不合典礼的祠庙中击鼓起舞,还要用方言俗语歌唱一番。刘禹锡有时跟他们一起活动,于是依照诗人的做法,创作新辞用来教授巫师们。元和十年,刘禹锡被从武陵召回朝廷,宰相又打算任命他为郎官。这时刘禹锡作了首《游玄都观咏看花君子诗》,诗中有些讥刺朝政的意思,宰相不高兴了,所以他又被贬为播州刺史。诏书发下后,御史中丞裴度上奏说:“播州特别偏远,(是)猿猴居住的地方,刘禹锡母亲八十多岁不能前往,那么和儿子当是生死永别,(我)担心(这样会)伤害陛下以孝治天下的方针,稍稍将他迁往近处(安置)。”宪宗说:“做人儿女的应该谨慎做事,不能做(遗留)让父母担忧的事。像刘禹锡这样名望超过他人的人,就更不能饶恕了。”裴度没有话回答了。(过了一会儿)宪宗改变了(严厉的)脸色说:“我所说的,是责备做儿子的事,但不想伤他母亲的心。”于是改为连州刺史。刘禹锡又离开京城十多年,接连在几个州任刺史。

刘禹锡常常叹息天下学校衰败,于是上奏记给宰相说:“议论的人认为天下士人太少,但不知道培养人才之道的情况,事实是育才之路滞塞不畅,并不是天下没有人才。如今房舍毁坏,学生门徒减少,这不是学官不努力,原因在于没有钱物供他们使用。如今州县都在春秋上丁日到孔子庙祭奠,这种礼仪不合古制,也不是孔子的本意。请下令叫礼官博士议论这事,不准天下州县花费钱财用牲牢进行祭祀,登记原先用于牲牢祭祀的钱物,把一半交给所属州府,可用这钱来营造学校房舍,置办器具,那么贞观之风,显然可以恢复。”当时宰相没有采纳他的建议。刘禹锡晚年和太子少傅自居易关系友好,诗歌文章,当时没有在他们之上的。自居易常和刘禹锡有诗词酬答和往来,还顺便将刘禹锡的诗收集在一起并作序说:“彭城刘梦得是位诗中豪杰。其诗锋芒外露,很少有人能抵挡。我不自量力,常常冒犯他。大凡互相配合的声气相同,互相争论的力量相当。一来一往,欲罢不能。”开成初年,(刘禹锡)授为同州刺史。任期满,做检校礼部尚书。(刘禹锡)会昌二年七月去世,被追赠为户部尚书。

15.

【答案】C

【解析】本题考查学生对诗词综合赏析能力。此类题综合考查诗词的形象、语言、表达技巧和思想情感等,每个选项一个考点,几乎涵盖诗词的所有内容,注意结合全诗进行分析,主要的错误是意象的含义不对,手法不准确,手法的解说和艺术效果的分析不对,语言方面主要是风格不正确,内容一般为曲解诗词意思,答题时注意仔细辨析。本提要求选出对这首诗的赏析,不正确的一项。C项,“颈联上句写天快放晴之时白云如絮”理解错误。“快晴”意思是爽朗的晴天。选项中说“天快放晴”错误。故选C。

16.

【参考答案】全诗以“寻春”一词统领全篇。分析:①首联写寻春之路和寻春所闻。作者冒着泥泞,踏雪寻春,并从听觉角度写春天的鸟鸣,表现了春天的生机;②颔联、颈联写寻春所见。从视觉角度写春色,残梅(或“残雪”)耀眼、杨柳染黄、白云如絮、落日如规,展现了初春景象的多姿多彩;③尾联写寻春所感。“怜”字表达了对春天的喜爱,杖藜傍于横桥,描绘了诗人伫立桥边、沉醉于春景的形象,寄托了爱春惜春之情。

【解析】本题考查鉴赏诗歌语言的能力。这类题首先注意审题,问题是“这首诗中哪个词语能够统领全篇”,注意关键词是“统领”,既然是统领,其内容应该全篇所系,其位置应该是在题目或前几句中,很可能在第一、二句,才能起到“领”的作用。首联中能够起统领作用的词极有可能是“寻春”,我们试着通过全篇来验证。首联中,“犯雪泥”是寻春之路,“鹁鸠啼”寻春所闻。颔联、颈联中“梅”“柳”“云”“江天”“日”等景色是寻春所见。尾联中“最怜”意即“最爱”,直抒胸臆,体现了诗人寻春的感受。由此,可见,统领全篇的是“寻春”二字无疑。然后根据全诗逐联分析即可。

17.

【答案】(1)且举世誉之而不加劝 举世非之而不加沮

(2)起舞弄清影 何似在人间

(3)了却君王天下事 赢得生前身后名

【解析】本题考查名句的默写能力。高考所选择的名句大多出自课内所学篇目,只有少数来自课外,字不一定有多复杂,但一定很有迷惑性,默写要注意字形,而字形与字义分不开,学生应借助字义来识记字形。注意重点字的写法,如“誉”“生、身”。

18.

【答案】A

【解析】本题考查理解分析文本修辞手法的能力。文中“在白洋淀周围的广场上,就成了一条苇子的长城”“她像坐在一片洁白的雪地上,也像坐在一片洁白的云彩上”等句子都是比喻;“苇眉子又薄又细,在她怀里跳跃着”则是拟人;“编成了多少席?六月里,淀水涨满,有无数的船只运输银白雪亮的席子出口”是设问。故选A。

19.

【参考答案】原文表达效果更好。原文用短句点明劳动的时间、空间,不仅写了环境,还反衬出环境中人物的勤快、利落。短促简洁,表现力强,而改写后仅为一般的陈述性句子,表达效果一般。

【解析】本题考查鉴赏句子表达效果的能力。原文说“月亮升起来,院子里凉爽得很,干净得很”,先以“月亮升起来”点明时间,其实也点出了院子处于月色的笼罩下,也是一处环境描写,再写女人劳动的“院子”,连续两个“得很”,既写出院子环境的美好,又反映出女人的勤快利落,把家中整理得井井有条、干净整洁,且句式短促,更有表现力。改后的句子“当月亮升起来的时候”,把环境变成单纯的时间表述,失去了月色笼罩的美;“很干净也很凉爽”,不像原句那样把副词置后,没有强调作用,同时把原本几个短句改成长句,缺乏了语言表现力。

20.

【参考答案】①青春是亮丽的、闪耀着光芒的,就像簇拥着的娇艳花朵,也像天空中高远的行云。②母爱就像用软绵绵的白云织成的夜香花,吻着我们的一生;也像最高贵的信物,给冰凉的心灵一枝春。③在空中飞舞的雪像鹅毛一般,像柳絮一般,也像蒲公英带绒毛的种子一般。

【解析】本题考查仿写句式的能力。博喻就是一个本体有两个以上的喻体,原文句式是“像……也像……”,我们抓住这个句式特点,再选择一些合适的本体,如“书籍”“知识”“人生”“青春”“雪花”“柳条”等,可以具体也可以抽象,再想出两个喻体,如“朋友”“老师”“海洋”“殿堂”“长河”“旅途”等,再加上恰当的定语修饰即可。注意本体与喻体的相似性。

21.

【参考答案】③改为“小芹”;⑤改为“三仙姑”;⑥改为“小芹”;⑦改为“她”。

【解析】本题考查语言表达连贯、准确、严密的能力。主要考查代词指代的使用。③处“她”既可以指三仙姑,也可以指小芹,造成语意不明,根据语境应改为“小芹”;⑤处“她”指代不明,根据语境应改为“三仙姑”;⑥处“她”指代不明,根据语境应改为“小芹”;⑦处“小芹娘”与前文不连贯,根据语境,前面出现“小芹”,此处用代词指代更连贯,应改为“她”。

22.根据下面的材料,用两个四字短语,概括鲁迅政治讽刺诗的艺术特点。(5分)

1925年6月,北洋军阀镇压学生运动,鲁迅同情学生,伸张正义,借曹植《七步诗》之意作《替豆萁伸冤》一诗:“煮豆燃豆萁,萁在釜下泣——我烬你熟了,正好办教席!”《七步诗》写兄弟骨肉相残,此诗则揭露了校方对爱国学生的迫害。诗中的“办教席”,是指杨荫榆宴请评议员,商议开除刘和珍等六位学生自治会负责人之事。为此,鲁迅先生专门写过一篇很著名的文章《记念刘和珍君》。而鲁迅的这首诗,对段祺瑞政府和杨荫榆之流进行了有力的声讨,具有特殊的讽刺和鞭笞意味。

【参考答案】形象生动 力透纸背 幽默辛辣

【解析】本题考查压缩语段的能力。解答此题,首先要认真阅读所给材料,特别是材料中提到的《替豆萁伸冤》一诗,再结合材料的介绍,明确这首诗的作用是“对段祺瑞政府和杨荫榆之流进行了有力的声讨”;其次要明确题干要求的是概括鲁迅政治讽刺诗的艺术特点,为此要调动知识积累,明确诗歌有哪些艺术特点,如形象性、抒情性等;最后要注意字数要求,写出两个四字短语,对诗的特点进行概括。

23.

【写作指导】(一)审题:本题考查写作能力。本题是材料作文。楚人、孔子和庄子三人,表现了三个层次的胸襟,三个层次的胸襟体现了三种思想境界。楚人面对损失,想到只要是国人能从自己的损失中获利就不是损失,这是胸怀全国的思想境界;儒家的祖师爷孔子的思想境界更高,他认为只要有人能从自己的损失中获得利益,都不是损失,这是胸怀世界的思想境界;道家学派创始人老子的思想境界最高,他认为自己的损失无论能使任何东西获利都不算损失,这种境界已经超出人的范围了。如果按照冯友兰先生的哲学观点,猎人的思想境界是道德境界;孔子的思想境界超越了国界,是道德境界中的最高境界;而老子的思想境界“超乎社会整体之上”,扩展到“宇宙”,是天地境界。无论哪一种境界,都启示我们:一事当前,应当抬高视野,尽量把目光投得更远些;拉宽心境,尽量把心胸放得更宽些。这样,我们的内心也就更加宽松自由了。

当然,学生如果能敏锐把握儒、道二家由“失弓”引申开去的学说之别,进而或探究或就其中一者展开较为深入的思考,探究这种思想学说背后更深入的内涵,以及这种文化内涵究竟在中国漫长的文化传承过程中发挥着怎样的功效,在当下的语境中,这种你所肯定/欣赏/青睐的学说是否还有它发挥功效之处,如果有,那么这种学说究竟可以对当下社会环境中怎样的文化症候起到作用等等也非常值得赞扬。

“谈谈你对这个故事的认识和思考”最好写成议论文,便于阐述见解。

(二)立意:1.从楚人、孔子和老子三人来看,可以得出立意:对同一件事,看问题的角度不同,结论自然也不同;一个人的眼光、胸怀决定看问题的高度与境界。

2.从楚人的角度看,他没有因丢失了心爱的弓而沮丧,“楚人失之,楚人得之”,保持了应有的洒脫和风度。据此可以得出得失之间,调整心态,彰显修养;不以物喜,不以己悲,看出豁达潇洒。

3.从孔子的角度,作为一个思想家。“人失之,人得之”,就显得胸怀更大。可以得出人要有兼怀天下的理想。

4.而在老子看来,失就是得,得就是失,所以,无所谓得失,这就是天道。据此可以从得与失的辩证关系来立意。

5.从故事对我们现代人启迪方面来思考,在一件事情来临时,不但能从自己所处的位置来对事物作出相应的判断,更能从宽而广之的层面去领悟与面对,这是值得我们普通人学习的人生态度。

6.当今社会,金钱崇拜,物欲横流,许多人都生活在焦虑之中。有的人为得而欣喜,有的人为失而苦恼。其实,我们每个人的生命中,都会无数次重复着失与得。金钱、地位、荣誉、名气上的得得失失,其实与我们的生活质量好坏并没有必然的关系,多一份哲思,便多一份豁达,多一份心灵的自由。