6.1《 记念刘和珍君》课件(76张PPT)2021-2022学年统编版高中语文选择性必修中册第二单元

文档属性

| 名称 | 6.1《 记念刘和珍君》课件(76张PPT)2021-2022学年统编版高中语文选择性必修中册第二单元 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 6.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-11-06 22:26:45 | ||

图片预览

文档简介

(共76张PPT)

在中国现代文学史上,有一个人,被誉为“民族之魂”,他时刻用深刻的情怀、睿智的眼光来关注着我们中华民族的生存状态和精神世界。他逝世时,举国哀悼、举世震惊,他的一位友人,曾用一副对联来表示对他的哀悼:

民族之魂

译书尚未成功,惊闻殒星,中国何人领呐喊;

先生已经作古,痛忆旧雨,文坛从此感彷徨。

鲁迅

记念刘和珍君

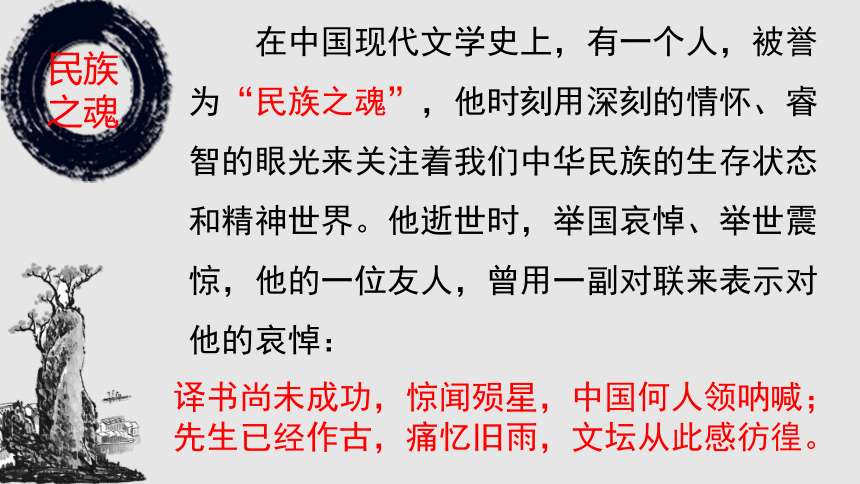

学习目标:

1.知人论世,在读懂原文的基础上理清文章思路

2.品味语言,理解关键语句的含义,了解文章记叙、抒情、议论相结合的表现手法。

3.分析刘和珍的思想性格,深入体会作者的悲愤之情。

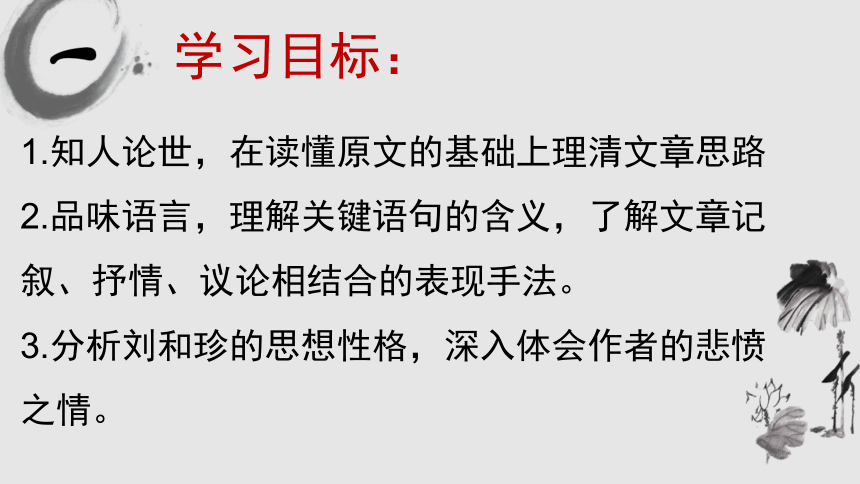

记念刘和珍君

纪念性的回忆文章,属于记叙文

一名在"三·一八"惨案中遇害的北京女子师范大学英文系的学生。

对人的尊称。

解题:

相当于“纪念”的“纪”

①鲁迅(1881-1936),中国现代伟大的文学家、思想家、革命家,中国无产阶级文学的奠基人。原名 ,字 ,浙江绍兴人。

②1918年5月,首次用“鲁迅”为笔名,发表中国现代文学史上第一篇白话小说 。

③ 1921年12月发表的中篇小说 ,是中国现代文学史上杰出的作品之一。

④小说集: 。

⑤散文集: 。

⑥散文诗集: 。

知人论世

《狂人日记》

《阿Q正传》

《呐喊 》《彷徨》《故事新编》

《朝花夕拾》

《野草》

周树人

豫才

练习54页

你不知道的

鲁迅的

一些趣事!

2、鲁迅的胡子很有个性,从日本留学回来那几年,他的胡子是日本式的——两头往上翘,看起来很滑稽,被周围的人嘲弄,说他是崇洋媚外。鲁迅烦扰的不行,干脆把胡子修剪成隶书的“一”字,竟然从此平安无事。

3、看过鲁迅年轻时的照片,觉得并不是很帅,但是鲁迅对自己却信心有加,一次英国作家萧伯纳见到他说:“都说你是中国的高尔基,但我觉得你比高尔基漂亮。”听了这样的溢美之言,鲁迅不但没有谦卑之词,还竟然说:“我老了会更漂亮!”

4、广州一些进步青年创办“南中国”文学社,怕刊物第一期销路不好,希望鲁迅给创刊号撰稿。鲁迅风趣而又严肃地说:“要刊物销路好很容易,你们可以写文章骂我,骂我的刊物也是销路好的。”

5.戏弄特务

有一次,鲁迅在上海的街头蹓跶,身后总跟着一小特务盯梢。当然这对鲁迅来说是常有的事。鲁迅故意将他当成乞丐,坦然地转过身去递过一块银元:“买饭吃吧。”

6.烟罐驱猫

鲁迅晚年来到上海专事写作,50多岁仍然童心未泯。一次,夜静更深鲁迅在写作,外面的猫不停地叫,屡屡打断他写作的思路,鲁迅随即拿起手边的五十支装铁皮的香烟罐,对着可恶的猫一一发射。

7.标点的稿费

大家知道:标点符号虽然其貌不扬,但在文章中却起着举足轻重的作用呢。可当年的出版界对标点符号不重视,在支付稿费时,往往把它从字数中扣除,不给稿费。一次,鲁迅应约为某出版社撰写书稿,由于事先探知该出版社不支付标点符号的稿费,因此他的书稿通篇没有一个标点符号.

编辑看了书稿后,以“难以断句”为由,回信要求鲁迅加上标点符号。鲁迅回复:“既要作者加标点符号分出段落、章节,可见标点还是必不可少的。既然如此,标点也得算字数。”那家出版社没办法,只好采纳鲁迅的意见,标点符号也折算字数支付稿费了。

8.鲁迅爱书故事

在鲁迅博物馆里陈列着一盒修书工具,那是一些简单的画线仪器、几根钢针、一团丝线、几块砂纸以及两块磨书用的石头。鲁迅就是用这些极其平常的东西,使他珍藏着的一万多册图书历久常新,没有一册书里有污损、破散的情况。

鲁迅先生一向乐意把书借给别人看,特别是青年学生,但是归还时,如果上面有了破边卷角等损坏的情况,他会不高兴的。对于那种不爱护书的借阅者,鲁迅宁愿把书送给他,也不忍看到那本被 “蹂躏过的原书再转回来。”鲁迅先生时常把一些好书主动寄赠给渴求知识的人,每当把书送出去时,总是非常仔细地包扎好。鲁迅先生爱护书籍的故事至今还在广为流传。

9. 鲁迅先生先学矿路,再学医学,最后弃医从文,可谓“半路出家”了。然而鲁迅一登上文坛,就写出了大量优秀文学作品,于是就有人称赞鲁迅是“天才”了。鲁迅先生却感慨地说:“哪里有天才?我是把别人喝咖啡的时间都用在工作上的。”

是啊,例如鲁迅先生在写作《阿Q正传》时,写到阿Q赌钱一段写不下去了,因为他是从不赌钱的。先生废寝忘食,冥思苦想,可始终写不出令自己满意的场景来。于是他又抽出时间,请一个名叫王鹤照的工人来表演赌钱的情景。王鹤照对绍兴戏的摊牌九极为熟悉,在手舞足蹈的表演中,他还情不自禁地唱了起来:“咳,开啦里格……天门啦,角回啦,人和天宝在哪里啦……啥人的铜钱拿过来咧……”鲁迅先生一边倾听,一边记录,在此基础上终于写出了生动的赌钱场面。今天,当我们惊叹于《阿Q正传》的精妙时,你可知道鲁迅曾经为此付出了多少工夫吗?

10.鲁迅的成功,有一个重要的秘诀,就是珍惜时间。鲁迅十二岁在绍兴城读私塾的时候,父亲正患着重病,两个弟弟年纪尚幼,鲁迅不仅经常上当铺,跑药店,还得帮助母亲做家务,为避免影响学业,他必须做好精确的时间安排。

此后,鲁迅几乎每天都在挤时间。他说过:时间,就像海绵里的水,只要你挤,总是有的。鲁迅读书的兴趣十分广泛,又喜欢写作,他对于民间艺术,特别是传说、绘画,也颇为爱好。正因为他广泛涉猎,多方面学习,所以时间对他来说,实在非常重要。他一生多病,工作条件和生活环境都不好,但他每天都要工作到深夜才肯罢休。 美国人说,时间就是金钱。但在鲁迅的眼中,时间就是生命。倘若无端的空耗别人的时间,其实是无异于谋财害命的。

因此,鲁迅最讨厌那些成天东家跑跑,西家坐坐,说长道短的人,在他忙于工作的时候,如果有人来找他聊天或闲扯,即使是很要好的朋友,他也会毫不客气地对人家说:“唉,你又来了,就没有别的事好做吗? ”

背景介绍

①大沽口事件 ②三·一八惨案

惨案激起了全国人民的愤慨,段祺瑞为了推卸罪责,反而污蔑死难群众是“暴徒”。反动军阀的一些走狗文人如陈西滢等也制造流言,发表文章,诬蔑爱国学生是“受人利用”,被“民众领袖”(指李大钊等人)盲目地引入“死地” 。

噩耗传来,鲁迅万分哀痛又无比愤慨。他不赞成搞徒手请愿,但是在烈士的血痕中,他看到了希望。此后,他写了好几篇悼念文章,《记念刘和珍君》是这些悼念文章中影响最大的一篇。

杨德群烈士遗像

刘和珍烈士遗像

三·一八天安门前集会

学生结队前往段祺瑞执政府请愿

游行群众与段祺瑞政府卫队对峙

“三一八”惨案及相关视频背景资料见本课素材部分。

三·一八惨案

周作人在惨案发生的次日就写下《死法》《对于大残杀的感想》等文,愤怒谴责军阀政府的暴行;

北大代校长蒋梦麟在北大遇难同学公祭大会上致悼词,全场痛哭;

朱自清先生参加了三一八集会游行,亲眼目睹了血腥一幕,愤怒地写了《执政府大屠杀记》,记下了那骇人听闻的暴行;

女师大教务长、刘和珍的英文老师林语堂,写了《悼刘和珍杨德群女士》,深切回忆了自己的学生刘和珍;

闻一多发表了《文艺与爱国——纪念三月十八》,称赞烈士们的死难“不仅是爱国,而且是伟大的诗”。

屠 杀

逮捕

血衣

殴打

遗骸

追 悼 会

徘徊( )菲薄( )

不惮( ) 攒射( )

长歌当哭( ) 喋血( )

殒身不恤( )( )

1.掌握生字词 练习55页

dàn

dàng

dié

yǔn

xù

cuán

pái huái

fěi bó

熟语释义

1.有始无终:

2.在天之灵:

3.长歌当哭:

有开始没有结尾。指做事不彻底。

指人死后升入上界的灵魂。后亦用以称死者及其不昧的精神。

用长声歌咏或写诗文来代替痛哭,借以抒发心中的悲愤。

4.桀骜锋利:

5.暂得偷生:

6.目不忍视:

凶悍倔强,棱角分明,个性突出

得过且过,勉强活着。同“苟且偷生”

眼睛不忍看视。形容景象极其悲惨

7.耳不忍闻:

8.欣然前往:

9.惊心动魄:

不忍心听。形容情景十分凄惨

心情舒适、非常痛快地接受邀请

10.百折不回:

使人神魂震惊。原指文辞优美,意境深远,使人感受极深,震动极大。后形容使人十分惊骇紧张到极点

比喻意志坚强,无论受到多少次挫折,毫不动摇退缩。

第一部分:第一、二节

1、请同学们与同桌讨论,鲁迅先生为什么要写这篇文章,并从一、二部分中找出相关的句子。

课文分析

①纪念死去的青年

②写给段祺瑞政府和走狗文人 (嘲讽、痛恨)

③写给快要忘却这件事情的国民(唤醒)

2、语句品析:

(一)在第一部分中有多处类似“我也早觉得有写一点东西的必要了”的话,这分别体现了作者怎样的感情?

课文分析

原因:对这样一位热情地渴求革命真理的青年,对这样一位与作者有着师生之谊、读编之情的人,当然有必要写文章来加以记念。

第一次位置: "我也早觉得有写一点东西的必要了"出现在程君正告"刘和珍生前就很爱看先生的文章"和"我"回忆了刘和珍在"生活艰难中,毅然预定了《莽原》全年"的往事之后。(38)

寓意:这就预示了文章的内容之一悲痛的悼念。感情的基调显而易见是悲痛。"也"字针对程君的请求而言,说明写作此文,不仅仅因程君的请求,更主要的是出自"我"本身的意愿。

第二次位置: “我也早觉得有写一点东西的必要了”紧接在“我们还在这样的世上活着”之后出现。

原因:“这样的世上”是“四十多个青年的血,洋溢在我的周围”,“学者文人的阴险的论调,尤使我觉得悲哀”的“似人非人的世界”,是既有“猛士”又多“庸人”的世界,是“造化”易于使人“暂得偷生”的世界。为了促醒“庸人”,使不知“何时是一个尽头”的世界早日到它的“尽头”,这就正有写“一点东西”来揭露暴行,揭露“流言”的必要。

寓意: 这就预示了文章的内容之二──愤怒的揭露。感情的基调是愤怒。“也”字既针对文章内容之一,也针对反动文人的文章而言。

原因:惨案才过去两个星期,而“忘却的救主”则快要降临了。烈士的鲜血就这样白流了吗?敌人欠下的血债就不讨还了吗?因此有必要写“一点东西”

寓意: 提醒人们,也提醒自己,不要忘记烈土的鲜血,要总结教训、意义,"更奋然而前行"。"正"是恰到时候的意思。

第三次位置: “我正有写一点东西的必要了”紧接在“忘却的救主快要降临了”之后出现。

1.所住的并非人间

2.所谓学者文人的阴险的论调

3.我已经出离愤怒了。我将深味这非人间的浓黑的悲凉;以我的最大哀痛显示于非人间,使它们快意于我的苦痛,就将这作为后死者的菲薄的祭品,奉献于逝者的灵前。

充满血腥和暴力的黑暗统治

为烈士的死难感到极度哀痛

愤怒到了极点

表示对死者的尊敬

对敌人:无比愤怒 对烈士:无限崇敬

(二)文章反复提到“有写一点东西的必要”,又说“我实在无话可说”,该如何理解?

真的猛士,敢于直面惨淡的人生,敢于正视淋漓的鲜血。这是怎样的哀痛者和幸福者?

真正的革命者

直接面对,不回避

看到黑暗腐败的政局而忧国忧民

英勇斗争,以能为人民谋幸福而感到幸福

这两句话的含义是:真正的革命者,面对国家和民族的惨淡前途和人民的悲惨命运感到哀痛,他们又为改变黑暗现实、以勇往直前奋斗献身为最大的幸福。

反动派统治下的黑暗现实

反动统治的残暴行径

思考:贯穿全文的感情基调是什么?

悲悲

愤愤

段祺瑞反动政府和几个所谓学者文人

愤慨反动政府之残忍反动和文人之下劣

爱国青年

痛惜爱国青年死难

唤醒庸人,呼唤革命,

揭露敌人,激励猛士。

(三)第二节写到了哪两种人?作者对其的态度是怎样的?

哀痛者和幸福者:

为人民苦难而哀痛的人,以能为人民谋幸福为幸福的人——敬佩崇敬;

庸人:

有是非观,但是容易忘记烈士鲜血的人——哀伤唤醒。

你能想起哪些“哀痛者”和“幸福者”?

鲁迅——哀其不幸怒其不争

周恩来——为中华之崛起而读书

邓稼先——不到35岁投身核事业,

消失28年,回家时仅剩一年寿命

袁隆平——中国人的饭碗要牢牢掌握到自己手上去

给每一节拟一个标题

①写作缘起,纪念死者

②唤醒庸人,牢记血债

③

④

⑤

⑥

⑦

第一部分(一、二)

交代写作缘起

理清思路

第二部分:第三——五节

找出文中语句,

说说刘和珍君到底是个怎么样的人?

2.刘和珍反抗校长杨荫榆时,作者尚且不认识她,后来刘被刘百昭强拖出学校后,有人向作者介绍了她。 (7)

1.在生活艰难中毅然预订了《莽原》全年。(2)

4.(在宗帽胡同)赁屋授课之后,她才始来听我的讲义,于是见面的回数就较多了。 (7)

5.学校恢复旧观,往日的教职员……准备陆续引退时,……她虑及母校前途,黯然至于泣下。 (7)

3.常常微笑着,态度很温和。 (7)

6.听说,她,刘和珍君,那时是欣然前往的。 (14)

刘和珍事迹? 神情举止? 品质、精神、性格?

●预定《莽原》全年

——“毅然”

渴求真理,追求进步

●参加师大学潮斗争

责任心,

有远见

●前往执政府请愿,被杀害

——“欣然”前往

爱国热忱

★刘和珍:是一个渴求真理与进步,富于斗争精神,有远见卓识,温和善良而又具有爱国热忱的青年学生。

斗争精神

温和善良

“微笑”、“温和”

“反抗”;

“黯然”、“泣下”

虑及母校前途

作者为什么反复强调刘和珍的微笑?

“但她却常常微笑着,态度很温和。”

“也还是始终微笑着,态度很温和。”

“始终微笑的和蔼的刘和珍君”

“始终微笑的和蔼的刘和珍君确是死掉了,这是真的,有她的尸骸为证。”

一是为了表现刘和珍温和善良的性格,

二是反衬敌人的凶残和恶毒,也表现出作者的悲愤。

1.“惨象,已使我目不忍视了;流言,尤使我耳不忍闻。”

2.“我懂得衰亡民族之所以默无声息的缘由了。”

语句品析:四

对偶,揭露反动政府的暴行和无耻文人的卑劣行径,愤怒层层递进。

拟人。揭示民族渐衰至亡,终于“默无声息”的原因,即野蛮而又严密的专制统治(惨象——长期镇压,不敢说话;流言——不断诽谤,无法说话。)

3.沉默呵,沉默呵!不在沉默中爆发,就在沉默中灭亡。

反复、对偶,这是悲愤的、逆来顺受的沉默;既是警告反动者,呼唤鼓励后死者。

衰亡民族默无声息的缘由:惨象+流言

“沉默”的两种前途:一种是爆发,即进行革命;一种是灭亡,即民众悲观失望,民族衰亡。

无话可说?

默无声息的缘由?

沉默:爆发,灭亡?

反动政府:残忍

走狗文人:无耻

白色恐怖

武力镇压

+

思想控制

物极必反

警告反动派

呼唤后死者

鲁迅寄希望于另一种“沉默”:

我们听到呻吟,叹息,哭泣,哀求,无须吃惊。见了酷烈的沉默,就应该留心了;见有什么像毒蛇似的在尸林中蜿蜒,怒鬼似的在黑暗中奔驰,就更应该留心了:这在预告真的愤怒将要到来。

蕴有力量的民族,因为叫苦没用,便觉悟起来,由哀音变为怒吼.这将是超于“言语”之上的真正的爆发,血债要用同物偿还。

我没有亲见;听说,她,刘和珍君,那时是欣然前往的。自然,请愿而已,稍有人心者,谁也不会料到有这样的罗网。但竟在执政府前中弹了,从背部入,斜穿心肺,已是致命的创伤,只是没有便死。同去的张静淑君想扶起她,中了四弹,其一是手枪,立仆;同去的杨德群君又想去扶起她,也被击,弹从左肩入,穿胸偏右出,也立仆。但她还能坐起来,一个兵在她头部及胸部猛击两棍,于是死掉了。

问:1、此段中五个“她”分别指谁?

均指刘和珍

五:

2、作者为什么将这段经过写得这样详细?

揭露敌人的凶残的暴行,

写出爱国青年的勇敢、友爱。

重点语句赏析:

“竟”——说明任何人都没有预料到,表现了执政府的残忍。

“从背部入”——可见是偷袭,爱国青年根本没想到。

“一个兵在她头部及胸部猛击两棍,于是死掉了”

——杀人致死,非常残忍。

当三个女子从容地转辗于文明人所发明的枪弹的攒射中的时候,这是怎样的一个惊心动魄的伟大呵!中国军人的屠戮妇婴的伟绩,八国联军的惩创学生的武功,不幸全被这几缕血痕抹杀了。

“伟大”指三个女子的伟大。

“辗转”指她们在弹雨中互相救助的情况。

“伟大”是谁伟大?“辗转”具体指什么?

“八国联军”指什么时候的外国侵略者?画线句子使用了什么修辞手法?作者的目的是什么?

资料:刘和珍中弹后,“对赶来救助的同学说:‘你们快走吧,不要管我了。’”

“八国联军”指1926年日本纠合的曾经入侵中国的外国军队。(27页注释一)

互文。“屠戮妇婴和惩创学生”同指“三一八”惨案,这是中外勾结的卑劣行径。

“三·一八惨案”实质上是中外杀人者互相勾结的结果。在三个女子从容沉勇友爱的伟大精神衬托下,中外杀人者显得更加卑劣凶残。

怎样理解“当三个女子……这几缕血痕抹杀了”

“伟绩”“武功”是反动派的自夸,反语。讽刺中外反动派的暴行。

“伟绩”“武功”使用什么修辞?

资料1:据当时报纸披露,执政府于3月17日夜开会,进行部署,还预备了数十具棺材。段祺瑞还对卫队旅军官说:“你去告诉卫队旅官兵,(杀了人)我不但不惩罚他们,我还要赏他们呢!这一群土匪学生……”

给每一节拟一个标题

①写作缘起,纪念死者

②唤醒庸人,牢记血债

③回忆认识过程

④抒写惊愕义愤

⑤叙述遇难经过

⑥

⑦

第二部分(三——五)集中写纪念刘和珍君,控诉反动派暴行

第一部分(一、二)

交代写作缘起

理清思路

分析第六节

1、鲁迅支不支持徒手请愿?从哪些句子可以看出来?

有限的几个生命,在中国是不算什么的,至多,不过供无恶意的闲人以饭后的谈资,或者给有恶意的闲人作“流言”的种子。

人类的血战前行的历史,正如煤的形成,当时用大量的木材,结果却只是一小块,但请愿是不在其中的,更何况是徒手?

第三部分:第六、七节

有限的几个生命,在中国是不算什么的,至多,不过供无恶意的闲人以饭后的谈资,或者给有恶意的闲人作“流言”的种子。

______

1、在反动派眼里不算什么

2、少数人的请愿对黑暗的中国起不了作用

3、唤不醒庸人的觉悟

指陈西滢之流的走狗文人

指一般庸俗的市民,他们对爱国青年的斗争、牺牲冷眼旁观的人,烈士的鲜血不过给他们当茶余饭后的谈资。

人类的血战前行的历史,正如煤的形成,当时用大量的木材,结果却只是一小块,但请愿是不在其中的,更何况是徒手?

巨大的流血牺牲

历史只前进一小步

人类历史发展

改革自然常不免于流血,但流血非即等于改革。血的应用,正如金钱一般,吝啬固然是不行的,浪费也大大的失算。……但愿这样的请愿,从此停止就好。…… 这回死者的遗给后来的功德,是在撕去了许多东西的人相,露出那出于意料之外的阴毒的心,教给继续战斗者以别种方法的战斗。 (《空谈》)

这一句用了什么样的修辞手法?

比喻

大量的木材 :

巨大的流血斗争

结果却只是一小块:

请愿是不在其中的,更何况是徒手。

人类历史才能前进一小步

请愿时的流血是不能推动历史前进的,吸取血的教训,改变战斗方法。

作者用“煤”作比喻,有什么含义?

然而既然有了血痕了,当然不觉要扩大。至少,也当浸渍了亲族,师友,爱人的心,纵使时光流驶,洗成绯红,也会在微漠的悲哀中永存微笑的和蔼的旧影。陶潜说过,“亲戚或余悲,他人亦已歌,死去何所道,托体同山阿。”倘能如此,这也就够了。

文中引用陶渊明的诗有什么用意?

虽然徒手请愿而流血是不值得的,但是还有亲人友人的深切哀悼,这也算是对烈士的慰藉了。青山埋忠骨,倘若我们这些活着的人能够永远纪念死者,记住这次惨痛的教训,烈士的血也就不算白流了。

倘要寻求这一次死伤者对于将来的意义,意义就在此罢。

此

“此”指什么?

7、至于这一回在弹雨中互相救助,虽殒身不恤的事实,则更足为中国女子的勇毅,虽遭阴谋秘计,压抑至数千年,而终于没有消亡的明证了。

(

)

[

]

(

)

换一种说法:以“事实……证明了……”为主干

对于将来的意义:用这一事实证明了中国女子的勇毅虽遭压抑没有消亡。

事实……为……明证。

分析第七节:

真的猛士为希望所鼓舞,必“将更奋然而前行”。鲁迅是希望越来越多的人觉醒起来,看到希望,奋然前行,所以这又是战斗的号召,鼓舞人心

。

怎样理解“苟活者在淡红的血色中,会依稀看到微茫的希望;真的猛士,将更奋然而前行”?

“苟活者”指那些支持革命,但还没有投身革命的人。

依稀:模糊。微茫:隐约“真的猛士” 是指那些勇毅者。

先对斗争的方式进行理性反思,再肯定烈士的勇毅对于将来的意义,全文收束在高昂的斗争精神上,更有鼓舞人心的力量。

联系贯穿全文的感情基调

呜呼,我说不出话,但以此记念刘和珍君!

说

不说

痛惜赞颂爱国青年

愤慨抨击反动政府及文人

唤醒民众,激励革命者

悲愤至极,难于言说

不欲敌人快意

沉痛的悼念与愤怒的批判相结合

作者面对的不是一个人,不是一个权势集团,而几乎是整个落后的、沉睡的、麻木的社会。

悲

愤

激励

呜呼,我说不出话,但以此记念刘和珍君!

“鲁迅的语言,往往使人在寥寥数语中,体察到他的政治立场,他的深刻的对于社会的观察,他的热烈的对于民众的同情。”

——瞿秋白

爱恨悲喜,巧妙交织爱恨悲喜,巧妙交织

作者为爱国青年们所悲,但愤于哪几类人?

作者愤是愤于三类人:

一是当局者,其暴行竟是如此之凶残;二是所谓的学者文人,其流言竟是如此之无耻;

三是庸人,鲁迅又称他们是“无恶意的闲人”,愤于他们甚至将烈士的行动作饭后的谈资,愤于他们的麻木。

给每一节拟一个标题

①写作缘起,纪念死者

②唤醒庸人,牢记血债

③回忆认识过程

④抒写惊愕义愤

⑤叙述遇难经过

⑥总结经验教训

⑦热情讴歌赞颂

第二部分(三——五)集中写纪念刘和珍君,控诉反动派暴行

第一部分(一、二)

交代写作缘起

第三部分(六、七)

揭示教训和意义

理清思路

归纳作者对三类人的情感态度:

反动势力

进步青年

庸人

当局者、几个所谓的学者文人

(有恶意的闲人、流言家)

刘和珍、杨德群、张静淑

“四十余被害的青年”;数百死伤者

请愿的群众

无恶意的闲人、苟活者、我

控诉痛斥

沉痛悼念热情歌颂

真诚告诫

善意批评

小结:

除了要悼念在惨案中牺牲的爱国者刘和珍等人外,更深远的意义是在于述评“三·一八”惨案,以此来鼓励生者、激励猛士,揭露敌人,唤醒庸人,评述惨案的教训和意义等。而纪念刘和君正是本文写作目的的切入点。鲁迅先生借记念刘和珍作为切入的角度,笔触涉及了三个方面的对象,即爱国青年、反动势力以及处在中间状态的“庸人”,在对三者的分析中表明了自己的立场、观点和态度。

鲁迅先生写作本文的意图是

爱国青年

反动势力

庸人

悼念

唤醒

控诉

杂文的写作特点之一:

反映激烈的社会斗争

表现对事件的深刻观察,对敌人的彻底揭露,对人民的热烈支持

叙述

议论

抒情

表达作者爱憎分明的感情,从而感染读者,激励读者

三者结合

叙述、议论、抒情的紧密结合

文章脉络 文章内容 表述手法

整体把握

全文是以作者的感情思绪为线索,把叙述、议论、抒情有机地融成一体

叙述写作的缘由(1、2) 悼念逝者 叙述为主

唤醒生者 抒情为主

烈士的印象及死难经过 (3、4、5) 交往始末 叙述为主

遇害事实 夹叙夹议

殉难经过 叙述为主

死难的教训和意义 (6、7) 经验教训 议论为主

死难意义

沉默啊,沉默啊!不在沉默中爆发,就在沉默中灭亡。

使用反复手法和一个非此即彼的选择复句,指出“沉默”的两条出路:“爆发” 或“灭亡”。这里既有对反动派的警告,也有对世人的呼唤、激励和鼓动,只有斗争才有希望。

警句

苟活者在淡红的血色中,会依稀看见微茫的希望;真的猛士,将更奋然而前行。

从烈士死难对于将来影响的角度来高度评价意义,具有激励革命者奋然前行的巨大作用,充满感奋之情。

警句

本文多次写到刘和珍“常常微笑着,态度很温和”。反复写她“微笑”“温和”,作用有二。一是写出刘和珍对同志对师友和蔼可亲的温柔善良的性格;二是反衬杀人者的凶残下劣本质和反动文人的寡廉鲜耻。

反复

为强调某些内容,或表达强烈、缠绵的思想感情,或突出某一种精神,可以使同一词语、句子或整段文字多次重复出现。

“当三个女子从容地转辗于文明人所发明的枪弹的攒射中的时候,这是怎样的一个惊心动魄的伟大呵!中国军人的屠戮妇婴的伟绩,八国联军的惩创学生的武功,不幸全被这几缕血痕抹杀了。”

“文明人”“伟绩”“武功”都是反语;“惊心动魄的伟大”,是对三个女子的大无畏精神的高度赞扬,同时也是对敌人杀人罪行的极大讽刺。

反语

排比

指结构相同或字数相等的语句,用严密的结构,精练的文字,和谐的音节,互相映衬,给人以凝炼、缜密之感。

课文第七部分:概括“三·一八”惨案:“一是”揭露当局者的凶残,“一是”痛斥流言家之下劣,“一是”赞扬烈士精神之高贵。语句简练、整齐,气势贯通,概括力强。

对偶

“惨象,已使我目不忍视了;

流言,尤使我耳不忍闻”

课文引用了陶渊明《挽歌》的四句话 ,就上下文语气看,鲁迅引用陶渊明诗句的意思是说:烈士的死能够得到“亲族、师友、爱人”的悲悼,这也就够了。因为徒手请愿而流血是不值得的,但既然流了血,就一定会产生影响,尽管影响不一定很大,这血也就不算白流了。

引用

有的句子委婉曲折,意思含蓄,需要认真咀嚼。如:第一部分第2节两次用“只能如此而已”,曲折地表达了作者悲痛万分的心情。“可是我实在无话可说。”“我还有什么话可说呢?”“但是,我还有要说的话。”看似有矛盾,其实十分真切地表达了作者此时的复杂心情。

含蓄

“我向来是不惮以最坏的恶意来推测中国人的。”“中国人”泛指所有的中国人。“向来”“不惮”“最坏”等词语,表明作者对自己的观点的执着和自信。

“我将深味这非人间的浓黑的悲凉……”用“浓黑”形容“悲凉”,把较为抽象的感受形象化,同时,自然使人想到这“悲凉”是由社会的浓重的黑暗产生的。表现的感情深沉而强烈。

用词准

确精当

课文小结

通过对刘和珍生平事迹和遇难经过的叙述,歌颂爱国青年追求真理、反抗强暴的大无畏精神,抨击反对军阀屠杀人民的凶残卑劣和走狗文人造谣中伤的阴险无耻,激励人们吸取教训,奋起斗争。

做对应练习题。

布置作业

在中国现代文学史上,有一个人,被誉为“民族之魂”,他时刻用深刻的情怀、睿智的眼光来关注着我们中华民族的生存状态和精神世界。他逝世时,举国哀悼、举世震惊,他的一位友人,曾用一副对联来表示对他的哀悼:

民族之魂

译书尚未成功,惊闻殒星,中国何人领呐喊;

先生已经作古,痛忆旧雨,文坛从此感彷徨。

鲁迅

记念刘和珍君

学习目标:

1.知人论世,在读懂原文的基础上理清文章思路

2.品味语言,理解关键语句的含义,了解文章记叙、抒情、议论相结合的表现手法。

3.分析刘和珍的思想性格,深入体会作者的悲愤之情。

记念刘和珍君

纪念性的回忆文章,属于记叙文

一名在"三·一八"惨案中遇害的北京女子师范大学英文系的学生。

对人的尊称。

解题:

相当于“纪念”的“纪”

①鲁迅(1881-1936),中国现代伟大的文学家、思想家、革命家,中国无产阶级文学的奠基人。原名 ,字 ,浙江绍兴人。

②1918年5月,首次用“鲁迅”为笔名,发表中国现代文学史上第一篇白话小说 。

③ 1921年12月发表的中篇小说 ,是中国现代文学史上杰出的作品之一。

④小说集: 。

⑤散文集: 。

⑥散文诗集: 。

知人论世

《狂人日记》

《阿Q正传》

《呐喊 》《彷徨》《故事新编》

《朝花夕拾》

《野草》

周树人

豫才

练习54页

你不知道的

鲁迅的

一些趣事!

2、鲁迅的胡子很有个性,从日本留学回来那几年,他的胡子是日本式的——两头往上翘,看起来很滑稽,被周围的人嘲弄,说他是崇洋媚外。鲁迅烦扰的不行,干脆把胡子修剪成隶书的“一”字,竟然从此平安无事。

3、看过鲁迅年轻时的照片,觉得并不是很帅,但是鲁迅对自己却信心有加,一次英国作家萧伯纳见到他说:“都说你是中国的高尔基,但我觉得你比高尔基漂亮。”听了这样的溢美之言,鲁迅不但没有谦卑之词,还竟然说:“我老了会更漂亮!”

4、广州一些进步青年创办“南中国”文学社,怕刊物第一期销路不好,希望鲁迅给创刊号撰稿。鲁迅风趣而又严肃地说:“要刊物销路好很容易,你们可以写文章骂我,骂我的刊物也是销路好的。”

5.戏弄特务

有一次,鲁迅在上海的街头蹓跶,身后总跟着一小特务盯梢。当然这对鲁迅来说是常有的事。鲁迅故意将他当成乞丐,坦然地转过身去递过一块银元:“买饭吃吧。”

6.烟罐驱猫

鲁迅晚年来到上海专事写作,50多岁仍然童心未泯。一次,夜静更深鲁迅在写作,外面的猫不停地叫,屡屡打断他写作的思路,鲁迅随即拿起手边的五十支装铁皮的香烟罐,对着可恶的猫一一发射。

7.标点的稿费

大家知道:标点符号虽然其貌不扬,但在文章中却起着举足轻重的作用呢。可当年的出版界对标点符号不重视,在支付稿费时,往往把它从字数中扣除,不给稿费。一次,鲁迅应约为某出版社撰写书稿,由于事先探知该出版社不支付标点符号的稿费,因此他的书稿通篇没有一个标点符号.

编辑看了书稿后,以“难以断句”为由,回信要求鲁迅加上标点符号。鲁迅回复:“既要作者加标点符号分出段落、章节,可见标点还是必不可少的。既然如此,标点也得算字数。”那家出版社没办法,只好采纳鲁迅的意见,标点符号也折算字数支付稿费了。

8.鲁迅爱书故事

在鲁迅博物馆里陈列着一盒修书工具,那是一些简单的画线仪器、几根钢针、一团丝线、几块砂纸以及两块磨书用的石头。鲁迅就是用这些极其平常的东西,使他珍藏着的一万多册图书历久常新,没有一册书里有污损、破散的情况。

鲁迅先生一向乐意把书借给别人看,特别是青年学生,但是归还时,如果上面有了破边卷角等损坏的情况,他会不高兴的。对于那种不爱护书的借阅者,鲁迅宁愿把书送给他,也不忍看到那本被 “蹂躏过的原书再转回来。”鲁迅先生时常把一些好书主动寄赠给渴求知识的人,每当把书送出去时,总是非常仔细地包扎好。鲁迅先生爱护书籍的故事至今还在广为流传。

9. 鲁迅先生先学矿路,再学医学,最后弃医从文,可谓“半路出家”了。然而鲁迅一登上文坛,就写出了大量优秀文学作品,于是就有人称赞鲁迅是“天才”了。鲁迅先生却感慨地说:“哪里有天才?我是把别人喝咖啡的时间都用在工作上的。”

是啊,例如鲁迅先生在写作《阿Q正传》时,写到阿Q赌钱一段写不下去了,因为他是从不赌钱的。先生废寝忘食,冥思苦想,可始终写不出令自己满意的场景来。于是他又抽出时间,请一个名叫王鹤照的工人来表演赌钱的情景。王鹤照对绍兴戏的摊牌九极为熟悉,在手舞足蹈的表演中,他还情不自禁地唱了起来:“咳,开啦里格……天门啦,角回啦,人和天宝在哪里啦……啥人的铜钱拿过来咧……”鲁迅先生一边倾听,一边记录,在此基础上终于写出了生动的赌钱场面。今天,当我们惊叹于《阿Q正传》的精妙时,你可知道鲁迅曾经为此付出了多少工夫吗?

10.鲁迅的成功,有一个重要的秘诀,就是珍惜时间。鲁迅十二岁在绍兴城读私塾的时候,父亲正患着重病,两个弟弟年纪尚幼,鲁迅不仅经常上当铺,跑药店,还得帮助母亲做家务,为避免影响学业,他必须做好精确的时间安排。

此后,鲁迅几乎每天都在挤时间。他说过:时间,就像海绵里的水,只要你挤,总是有的。鲁迅读书的兴趣十分广泛,又喜欢写作,他对于民间艺术,特别是传说、绘画,也颇为爱好。正因为他广泛涉猎,多方面学习,所以时间对他来说,实在非常重要。他一生多病,工作条件和生活环境都不好,但他每天都要工作到深夜才肯罢休。 美国人说,时间就是金钱。但在鲁迅的眼中,时间就是生命。倘若无端的空耗别人的时间,其实是无异于谋财害命的。

因此,鲁迅最讨厌那些成天东家跑跑,西家坐坐,说长道短的人,在他忙于工作的时候,如果有人来找他聊天或闲扯,即使是很要好的朋友,他也会毫不客气地对人家说:“唉,你又来了,就没有别的事好做吗? ”

背景介绍

①大沽口事件 ②三·一八惨案

惨案激起了全国人民的愤慨,段祺瑞为了推卸罪责,反而污蔑死难群众是“暴徒”。反动军阀的一些走狗文人如陈西滢等也制造流言,发表文章,诬蔑爱国学生是“受人利用”,被“民众领袖”(指李大钊等人)盲目地引入“死地” 。

噩耗传来,鲁迅万分哀痛又无比愤慨。他不赞成搞徒手请愿,但是在烈士的血痕中,他看到了希望。此后,他写了好几篇悼念文章,《记念刘和珍君》是这些悼念文章中影响最大的一篇。

杨德群烈士遗像

刘和珍烈士遗像

三·一八天安门前集会

学生结队前往段祺瑞执政府请愿

游行群众与段祺瑞政府卫队对峙

“三一八”惨案及相关视频背景资料见本课素材部分。

三·一八惨案

周作人在惨案发生的次日就写下《死法》《对于大残杀的感想》等文,愤怒谴责军阀政府的暴行;

北大代校长蒋梦麟在北大遇难同学公祭大会上致悼词,全场痛哭;

朱自清先生参加了三一八集会游行,亲眼目睹了血腥一幕,愤怒地写了《执政府大屠杀记》,记下了那骇人听闻的暴行;

女师大教务长、刘和珍的英文老师林语堂,写了《悼刘和珍杨德群女士》,深切回忆了自己的学生刘和珍;

闻一多发表了《文艺与爱国——纪念三月十八》,称赞烈士们的死难“不仅是爱国,而且是伟大的诗”。

屠 杀

逮捕

血衣

殴打

遗骸

追 悼 会

徘徊( )菲薄( )

不惮( ) 攒射( )

长歌当哭( ) 喋血( )

殒身不恤( )( )

1.掌握生字词 练习55页

dàn

dàng

dié

yǔn

xù

cuán

pái huái

fěi bó

熟语释义

1.有始无终:

2.在天之灵:

3.长歌当哭:

有开始没有结尾。指做事不彻底。

指人死后升入上界的灵魂。后亦用以称死者及其不昧的精神。

用长声歌咏或写诗文来代替痛哭,借以抒发心中的悲愤。

4.桀骜锋利:

5.暂得偷生:

6.目不忍视:

凶悍倔强,棱角分明,个性突出

得过且过,勉强活着。同“苟且偷生”

眼睛不忍看视。形容景象极其悲惨

7.耳不忍闻:

8.欣然前往:

9.惊心动魄:

不忍心听。形容情景十分凄惨

心情舒适、非常痛快地接受邀请

10.百折不回:

使人神魂震惊。原指文辞优美,意境深远,使人感受极深,震动极大。后形容使人十分惊骇紧张到极点

比喻意志坚强,无论受到多少次挫折,毫不动摇退缩。

第一部分:第一、二节

1、请同学们与同桌讨论,鲁迅先生为什么要写这篇文章,并从一、二部分中找出相关的句子。

课文分析

①纪念死去的青年

②写给段祺瑞政府和走狗文人 (嘲讽、痛恨)

③写给快要忘却这件事情的国民(唤醒)

2、语句品析:

(一)在第一部分中有多处类似“我也早觉得有写一点东西的必要了”的话,这分别体现了作者怎样的感情?

课文分析

原因:对这样一位热情地渴求革命真理的青年,对这样一位与作者有着师生之谊、读编之情的人,当然有必要写文章来加以记念。

第一次位置: "我也早觉得有写一点东西的必要了"出现在程君正告"刘和珍生前就很爱看先生的文章"和"我"回忆了刘和珍在"生活艰难中,毅然预定了《莽原》全年"的往事之后。(38)

寓意:这就预示了文章的内容之一悲痛的悼念。感情的基调显而易见是悲痛。"也"字针对程君的请求而言,说明写作此文,不仅仅因程君的请求,更主要的是出自"我"本身的意愿。

第二次位置: “我也早觉得有写一点东西的必要了”紧接在“我们还在这样的世上活着”之后出现。

原因:“这样的世上”是“四十多个青年的血,洋溢在我的周围”,“学者文人的阴险的论调,尤使我觉得悲哀”的“似人非人的世界”,是既有“猛士”又多“庸人”的世界,是“造化”易于使人“暂得偷生”的世界。为了促醒“庸人”,使不知“何时是一个尽头”的世界早日到它的“尽头”,这就正有写“一点东西”来揭露暴行,揭露“流言”的必要。

寓意: 这就预示了文章的内容之二──愤怒的揭露。感情的基调是愤怒。“也”字既针对文章内容之一,也针对反动文人的文章而言。

原因:惨案才过去两个星期,而“忘却的救主”则快要降临了。烈士的鲜血就这样白流了吗?敌人欠下的血债就不讨还了吗?因此有必要写“一点东西”

寓意: 提醒人们,也提醒自己,不要忘记烈土的鲜血,要总结教训、意义,"更奋然而前行"。"正"是恰到时候的意思。

第三次位置: “我正有写一点东西的必要了”紧接在“忘却的救主快要降临了”之后出现。

1.所住的并非人间

2.所谓学者文人的阴险的论调

3.我已经出离愤怒了。我将深味这非人间的浓黑的悲凉;以我的最大哀痛显示于非人间,使它们快意于我的苦痛,就将这作为后死者的菲薄的祭品,奉献于逝者的灵前。

充满血腥和暴力的黑暗统治

为烈士的死难感到极度哀痛

愤怒到了极点

表示对死者的尊敬

对敌人:无比愤怒 对烈士:无限崇敬

(二)文章反复提到“有写一点东西的必要”,又说“我实在无话可说”,该如何理解?

真的猛士,敢于直面惨淡的人生,敢于正视淋漓的鲜血。这是怎样的哀痛者和幸福者?

真正的革命者

直接面对,不回避

看到黑暗腐败的政局而忧国忧民

英勇斗争,以能为人民谋幸福而感到幸福

这两句话的含义是:真正的革命者,面对国家和民族的惨淡前途和人民的悲惨命运感到哀痛,他们又为改变黑暗现实、以勇往直前奋斗献身为最大的幸福。

反动派统治下的黑暗现实

反动统治的残暴行径

思考:贯穿全文的感情基调是什么?

悲悲

愤愤

段祺瑞反动政府和几个所谓学者文人

愤慨反动政府之残忍反动和文人之下劣

爱国青年

痛惜爱国青年死难

唤醒庸人,呼唤革命,

揭露敌人,激励猛士。

(三)第二节写到了哪两种人?作者对其的态度是怎样的?

哀痛者和幸福者:

为人民苦难而哀痛的人,以能为人民谋幸福为幸福的人——敬佩崇敬;

庸人:

有是非观,但是容易忘记烈士鲜血的人——哀伤唤醒。

你能想起哪些“哀痛者”和“幸福者”?

鲁迅——哀其不幸怒其不争

周恩来——为中华之崛起而读书

邓稼先——不到35岁投身核事业,

消失28年,回家时仅剩一年寿命

袁隆平——中国人的饭碗要牢牢掌握到自己手上去

给每一节拟一个标题

①写作缘起,纪念死者

②唤醒庸人,牢记血债

③

④

⑤

⑥

⑦

第一部分(一、二)

交代写作缘起

理清思路

第二部分:第三——五节

找出文中语句,

说说刘和珍君到底是个怎么样的人?

2.刘和珍反抗校长杨荫榆时,作者尚且不认识她,后来刘被刘百昭强拖出学校后,有人向作者介绍了她。 (7)

1.在生活艰难中毅然预订了《莽原》全年。(2)

4.(在宗帽胡同)赁屋授课之后,她才始来听我的讲义,于是见面的回数就较多了。 (7)

5.学校恢复旧观,往日的教职员……准备陆续引退时,……她虑及母校前途,黯然至于泣下。 (7)

3.常常微笑着,态度很温和。 (7)

6.听说,她,刘和珍君,那时是欣然前往的。 (14)

刘和珍事迹? 神情举止? 品质、精神、性格?

●预定《莽原》全年

——“毅然”

渴求真理,追求进步

●参加师大学潮斗争

责任心,

有远见

●前往执政府请愿,被杀害

——“欣然”前往

爱国热忱

★刘和珍:是一个渴求真理与进步,富于斗争精神,有远见卓识,温和善良而又具有爱国热忱的青年学生。

斗争精神

温和善良

“微笑”、“温和”

“反抗”;

“黯然”、“泣下”

虑及母校前途

作者为什么反复强调刘和珍的微笑?

“但她却常常微笑着,态度很温和。”

“也还是始终微笑着,态度很温和。”

“始终微笑的和蔼的刘和珍君”

“始终微笑的和蔼的刘和珍君确是死掉了,这是真的,有她的尸骸为证。”

一是为了表现刘和珍温和善良的性格,

二是反衬敌人的凶残和恶毒,也表现出作者的悲愤。

1.“惨象,已使我目不忍视了;流言,尤使我耳不忍闻。”

2.“我懂得衰亡民族之所以默无声息的缘由了。”

语句品析:四

对偶,揭露反动政府的暴行和无耻文人的卑劣行径,愤怒层层递进。

拟人。揭示民族渐衰至亡,终于“默无声息”的原因,即野蛮而又严密的专制统治(惨象——长期镇压,不敢说话;流言——不断诽谤,无法说话。)

3.沉默呵,沉默呵!不在沉默中爆发,就在沉默中灭亡。

反复、对偶,这是悲愤的、逆来顺受的沉默;既是警告反动者,呼唤鼓励后死者。

衰亡民族默无声息的缘由:惨象+流言

“沉默”的两种前途:一种是爆发,即进行革命;一种是灭亡,即民众悲观失望,民族衰亡。

无话可说?

默无声息的缘由?

沉默:爆发,灭亡?

反动政府:残忍

走狗文人:无耻

白色恐怖

武力镇压

+

思想控制

物极必反

警告反动派

呼唤后死者

鲁迅寄希望于另一种“沉默”:

我们听到呻吟,叹息,哭泣,哀求,无须吃惊。见了酷烈的沉默,就应该留心了;见有什么像毒蛇似的在尸林中蜿蜒,怒鬼似的在黑暗中奔驰,就更应该留心了:这在预告真的愤怒将要到来。

蕴有力量的民族,因为叫苦没用,便觉悟起来,由哀音变为怒吼.这将是超于“言语”之上的真正的爆发,血债要用同物偿还。

我没有亲见;听说,她,刘和珍君,那时是欣然前往的。自然,请愿而已,稍有人心者,谁也不会料到有这样的罗网。但竟在执政府前中弹了,从背部入,斜穿心肺,已是致命的创伤,只是没有便死。同去的张静淑君想扶起她,中了四弹,其一是手枪,立仆;同去的杨德群君又想去扶起她,也被击,弹从左肩入,穿胸偏右出,也立仆。但她还能坐起来,一个兵在她头部及胸部猛击两棍,于是死掉了。

问:1、此段中五个“她”分别指谁?

均指刘和珍

五:

2、作者为什么将这段经过写得这样详细?

揭露敌人的凶残的暴行,

写出爱国青年的勇敢、友爱。

重点语句赏析:

“竟”——说明任何人都没有预料到,表现了执政府的残忍。

“从背部入”——可见是偷袭,爱国青年根本没想到。

“一个兵在她头部及胸部猛击两棍,于是死掉了”

——杀人致死,非常残忍。

当三个女子从容地转辗于文明人所发明的枪弹的攒射中的时候,这是怎样的一个惊心动魄的伟大呵!中国军人的屠戮妇婴的伟绩,八国联军的惩创学生的武功,不幸全被这几缕血痕抹杀了。

“伟大”指三个女子的伟大。

“辗转”指她们在弹雨中互相救助的情况。

“伟大”是谁伟大?“辗转”具体指什么?

“八国联军”指什么时候的外国侵略者?画线句子使用了什么修辞手法?作者的目的是什么?

资料:刘和珍中弹后,“对赶来救助的同学说:‘你们快走吧,不要管我了。’”

“八国联军”指1926年日本纠合的曾经入侵中国的外国军队。(27页注释一)

互文。“屠戮妇婴和惩创学生”同指“三一八”惨案,这是中外勾结的卑劣行径。

“三·一八惨案”实质上是中外杀人者互相勾结的结果。在三个女子从容沉勇友爱的伟大精神衬托下,中外杀人者显得更加卑劣凶残。

怎样理解“当三个女子……这几缕血痕抹杀了”

“伟绩”“武功”是反动派的自夸,反语。讽刺中外反动派的暴行。

“伟绩”“武功”使用什么修辞?

资料1:据当时报纸披露,执政府于3月17日夜开会,进行部署,还预备了数十具棺材。段祺瑞还对卫队旅军官说:“你去告诉卫队旅官兵,(杀了人)我不但不惩罚他们,我还要赏他们呢!这一群土匪学生……”

给每一节拟一个标题

①写作缘起,纪念死者

②唤醒庸人,牢记血债

③回忆认识过程

④抒写惊愕义愤

⑤叙述遇难经过

⑥

⑦

第二部分(三——五)集中写纪念刘和珍君,控诉反动派暴行

第一部分(一、二)

交代写作缘起

理清思路

分析第六节

1、鲁迅支不支持徒手请愿?从哪些句子可以看出来?

有限的几个生命,在中国是不算什么的,至多,不过供无恶意的闲人以饭后的谈资,或者给有恶意的闲人作“流言”的种子。

人类的血战前行的历史,正如煤的形成,当时用大量的木材,结果却只是一小块,但请愿是不在其中的,更何况是徒手?

第三部分:第六、七节

有限的几个生命,在中国是不算什么的,至多,不过供无恶意的闲人以饭后的谈资,或者给有恶意的闲人作“流言”的种子。

______

1、在反动派眼里不算什么

2、少数人的请愿对黑暗的中国起不了作用

3、唤不醒庸人的觉悟

指陈西滢之流的走狗文人

指一般庸俗的市民,他们对爱国青年的斗争、牺牲冷眼旁观的人,烈士的鲜血不过给他们当茶余饭后的谈资。

人类的血战前行的历史,正如煤的形成,当时用大量的木材,结果却只是一小块,但请愿是不在其中的,更何况是徒手?

巨大的流血牺牲

历史只前进一小步

人类历史发展

改革自然常不免于流血,但流血非即等于改革。血的应用,正如金钱一般,吝啬固然是不行的,浪费也大大的失算。……但愿这样的请愿,从此停止就好。…… 这回死者的遗给后来的功德,是在撕去了许多东西的人相,露出那出于意料之外的阴毒的心,教给继续战斗者以别种方法的战斗。 (《空谈》)

这一句用了什么样的修辞手法?

比喻

大量的木材 :

巨大的流血斗争

结果却只是一小块:

请愿是不在其中的,更何况是徒手。

人类历史才能前进一小步

请愿时的流血是不能推动历史前进的,吸取血的教训,改变战斗方法。

作者用“煤”作比喻,有什么含义?

然而既然有了血痕了,当然不觉要扩大。至少,也当浸渍了亲族,师友,爱人的心,纵使时光流驶,洗成绯红,也会在微漠的悲哀中永存微笑的和蔼的旧影。陶潜说过,“亲戚或余悲,他人亦已歌,死去何所道,托体同山阿。”倘能如此,这也就够了。

文中引用陶渊明的诗有什么用意?

虽然徒手请愿而流血是不值得的,但是还有亲人友人的深切哀悼,这也算是对烈士的慰藉了。青山埋忠骨,倘若我们这些活着的人能够永远纪念死者,记住这次惨痛的教训,烈士的血也就不算白流了。

倘要寻求这一次死伤者对于将来的意义,意义就在此罢。

此

“此”指什么?

7、至于这一回在弹雨中互相救助,虽殒身不恤的事实,则更足为中国女子的勇毅,虽遭阴谋秘计,压抑至数千年,而终于没有消亡的明证了。

(

)

[

]

(

)

换一种说法:以“事实……证明了……”为主干

对于将来的意义:用这一事实证明了中国女子的勇毅虽遭压抑没有消亡。

事实……为……明证。

分析第七节:

真的猛士为希望所鼓舞,必“将更奋然而前行”。鲁迅是希望越来越多的人觉醒起来,看到希望,奋然前行,所以这又是战斗的号召,鼓舞人心

。

怎样理解“苟活者在淡红的血色中,会依稀看到微茫的希望;真的猛士,将更奋然而前行”?

“苟活者”指那些支持革命,但还没有投身革命的人。

依稀:模糊。微茫:隐约“真的猛士” 是指那些勇毅者。

先对斗争的方式进行理性反思,再肯定烈士的勇毅对于将来的意义,全文收束在高昂的斗争精神上,更有鼓舞人心的力量。

联系贯穿全文的感情基调

呜呼,我说不出话,但以此记念刘和珍君!

说

不说

痛惜赞颂爱国青年

愤慨抨击反动政府及文人

唤醒民众,激励革命者

悲愤至极,难于言说

不欲敌人快意

沉痛的悼念与愤怒的批判相结合

作者面对的不是一个人,不是一个权势集团,而几乎是整个落后的、沉睡的、麻木的社会。

悲

愤

激励

呜呼,我说不出话,但以此记念刘和珍君!

“鲁迅的语言,往往使人在寥寥数语中,体察到他的政治立场,他的深刻的对于社会的观察,他的热烈的对于民众的同情。”

——瞿秋白

爱恨悲喜,巧妙交织爱恨悲喜,巧妙交织

作者为爱国青年们所悲,但愤于哪几类人?

作者愤是愤于三类人:

一是当局者,其暴行竟是如此之凶残;二是所谓的学者文人,其流言竟是如此之无耻;

三是庸人,鲁迅又称他们是“无恶意的闲人”,愤于他们甚至将烈士的行动作饭后的谈资,愤于他们的麻木。

给每一节拟一个标题

①写作缘起,纪念死者

②唤醒庸人,牢记血债

③回忆认识过程

④抒写惊愕义愤

⑤叙述遇难经过

⑥总结经验教训

⑦热情讴歌赞颂

第二部分(三——五)集中写纪念刘和珍君,控诉反动派暴行

第一部分(一、二)

交代写作缘起

第三部分(六、七)

揭示教训和意义

理清思路

归纳作者对三类人的情感态度:

反动势力

进步青年

庸人

当局者、几个所谓的学者文人

(有恶意的闲人、流言家)

刘和珍、杨德群、张静淑

“四十余被害的青年”;数百死伤者

请愿的群众

无恶意的闲人、苟活者、我

控诉痛斥

沉痛悼念热情歌颂

真诚告诫

善意批评

小结:

除了要悼念在惨案中牺牲的爱国者刘和珍等人外,更深远的意义是在于述评“三·一八”惨案,以此来鼓励生者、激励猛士,揭露敌人,唤醒庸人,评述惨案的教训和意义等。而纪念刘和君正是本文写作目的的切入点。鲁迅先生借记念刘和珍作为切入的角度,笔触涉及了三个方面的对象,即爱国青年、反动势力以及处在中间状态的“庸人”,在对三者的分析中表明了自己的立场、观点和态度。

鲁迅先生写作本文的意图是

爱国青年

反动势力

庸人

悼念

唤醒

控诉

杂文的写作特点之一:

反映激烈的社会斗争

表现对事件的深刻观察,对敌人的彻底揭露,对人民的热烈支持

叙述

议论

抒情

表达作者爱憎分明的感情,从而感染读者,激励读者

三者结合

叙述、议论、抒情的紧密结合

文章脉络 文章内容 表述手法

整体把握

全文是以作者的感情思绪为线索,把叙述、议论、抒情有机地融成一体

叙述写作的缘由(1、2) 悼念逝者 叙述为主

唤醒生者 抒情为主

烈士的印象及死难经过 (3、4、5) 交往始末 叙述为主

遇害事实 夹叙夹议

殉难经过 叙述为主

死难的教训和意义 (6、7) 经验教训 议论为主

死难意义

沉默啊,沉默啊!不在沉默中爆发,就在沉默中灭亡。

使用反复手法和一个非此即彼的选择复句,指出“沉默”的两条出路:“爆发” 或“灭亡”。这里既有对反动派的警告,也有对世人的呼唤、激励和鼓动,只有斗争才有希望。

警句

苟活者在淡红的血色中,会依稀看见微茫的希望;真的猛士,将更奋然而前行。

从烈士死难对于将来影响的角度来高度评价意义,具有激励革命者奋然前行的巨大作用,充满感奋之情。

警句

本文多次写到刘和珍“常常微笑着,态度很温和”。反复写她“微笑”“温和”,作用有二。一是写出刘和珍对同志对师友和蔼可亲的温柔善良的性格;二是反衬杀人者的凶残下劣本质和反动文人的寡廉鲜耻。

反复

为强调某些内容,或表达强烈、缠绵的思想感情,或突出某一种精神,可以使同一词语、句子或整段文字多次重复出现。

“当三个女子从容地转辗于文明人所发明的枪弹的攒射中的时候,这是怎样的一个惊心动魄的伟大呵!中国军人的屠戮妇婴的伟绩,八国联军的惩创学生的武功,不幸全被这几缕血痕抹杀了。”

“文明人”“伟绩”“武功”都是反语;“惊心动魄的伟大”,是对三个女子的大无畏精神的高度赞扬,同时也是对敌人杀人罪行的极大讽刺。

反语

排比

指结构相同或字数相等的语句,用严密的结构,精练的文字,和谐的音节,互相映衬,给人以凝炼、缜密之感。

课文第七部分:概括“三·一八”惨案:“一是”揭露当局者的凶残,“一是”痛斥流言家之下劣,“一是”赞扬烈士精神之高贵。语句简练、整齐,气势贯通,概括力强。

对偶

“惨象,已使我目不忍视了;

流言,尤使我耳不忍闻”

课文引用了陶渊明《挽歌》的四句话 ,就上下文语气看,鲁迅引用陶渊明诗句的意思是说:烈士的死能够得到“亲族、师友、爱人”的悲悼,这也就够了。因为徒手请愿而流血是不值得的,但既然流了血,就一定会产生影响,尽管影响不一定很大,这血也就不算白流了。

引用

有的句子委婉曲折,意思含蓄,需要认真咀嚼。如:第一部分第2节两次用“只能如此而已”,曲折地表达了作者悲痛万分的心情。“可是我实在无话可说。”“我还有什么话可说呢?”“但是,我还有要说的话。”看似有矛盾,其实十分真切地表达了作者此时的复杂心情。

含蓄

“我向来是不惮以最坏的恶意来推测中国人的。”“中国人”泛指所有的中国人。“向来”“不惮”“最坏”等词语,表明作者对自己的观点的执着和自信。

“我将深味这非人间的浓黑的悲凉……”用“浓黑”形容“悲凉”,把较为抽象的感受形象化,同时,自然使人想到这“悲凉”是由社会的浓重的黑暗产生的。表现的感情深沉而强烈。

用词准

确精当

课文小结

通过对刘和珍生平事迹和遇难经过的叙述,歌颂爱国青年追求真理、反抗强暴的大无畏精神,抨击反对军阀屠杀人民的凶残卑劣和走狗文人造谣中伤的阴险无耻,激励人们吸取教训,奋起斗争。

做对应练习题。

布置作业