吉林省长岭县第四中学历史选修一第二单元第1课__改革变法风潮与秦国历史机遇_课件

文档属性

| 名称 | 吉林省长岭县第四中学历史选修一第二单元第1课__改革变法风潮与秦国历史机遇_课件 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 416.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2012-09-14 15:44:20 | ||

图片预览

文档简介

(共20张PPT)

第二单元

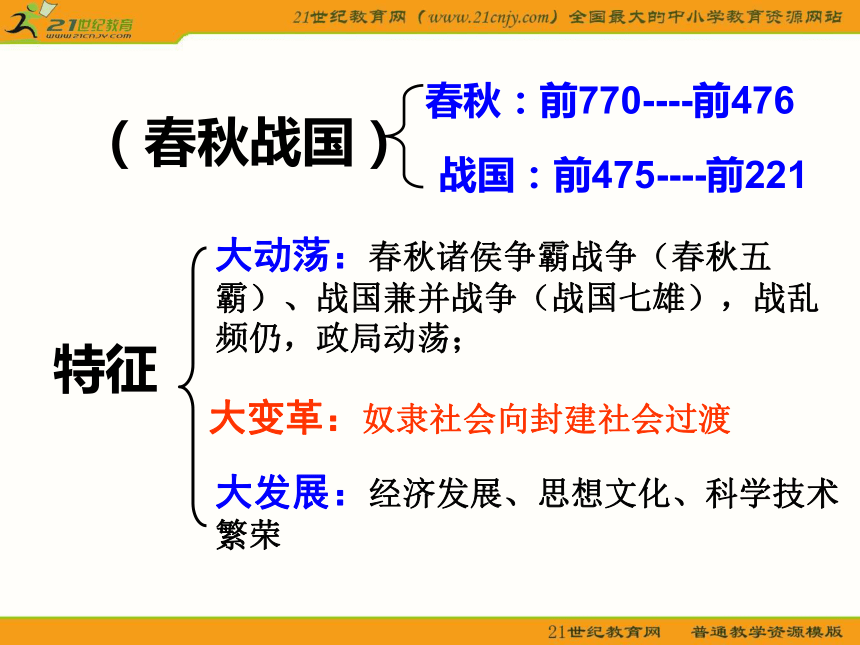

(春秋战国)

春秋:前770----前476

战国:前475----前221

特征

大变革:奴隶社会向封建社会过渡

大动荡:春秋诸侯争霸战争(春秋五霸)、战国兼并战争(战国七雄),战乱频仍,政局动荡;

大发展:经济发展、思想文化、科学技术繁荣

一.社会变化的新气象

---春秋战国变法的时代背景

1.经济(生产力的进步):

社会经济发展

①农业生产有较大发展:……

②手工业技术进步:……

③商业日趋活跃:……

铁器牛耕

井田制瓦解

社会阶级关系变化

私田增多

封建土地私有制

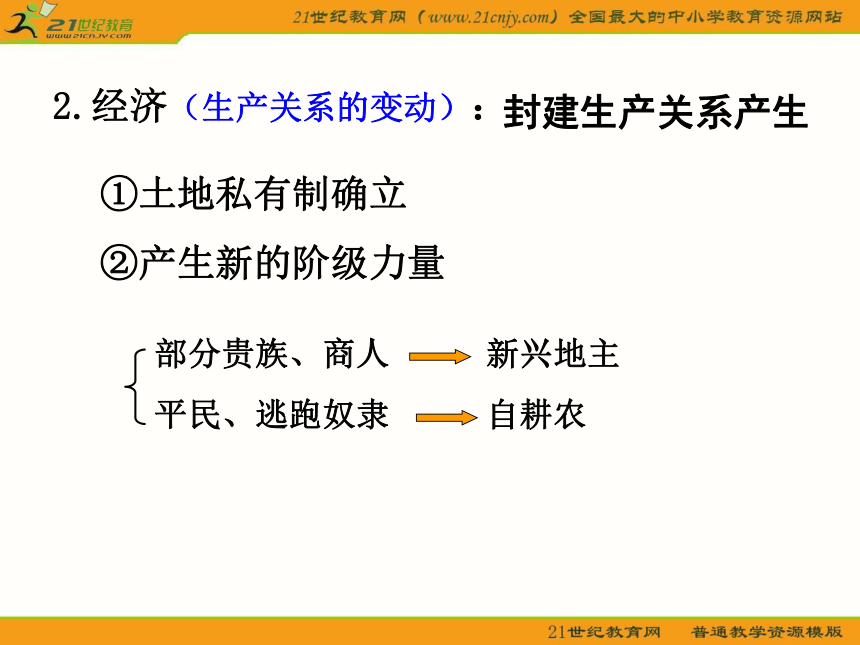

2.经济(生产关系的变动):

封建生产关系产生

①土地私有制确立

②产生新的阶级力量

部分贵族、商人

新兴地主

平民、逃跑奴隶

自耕农

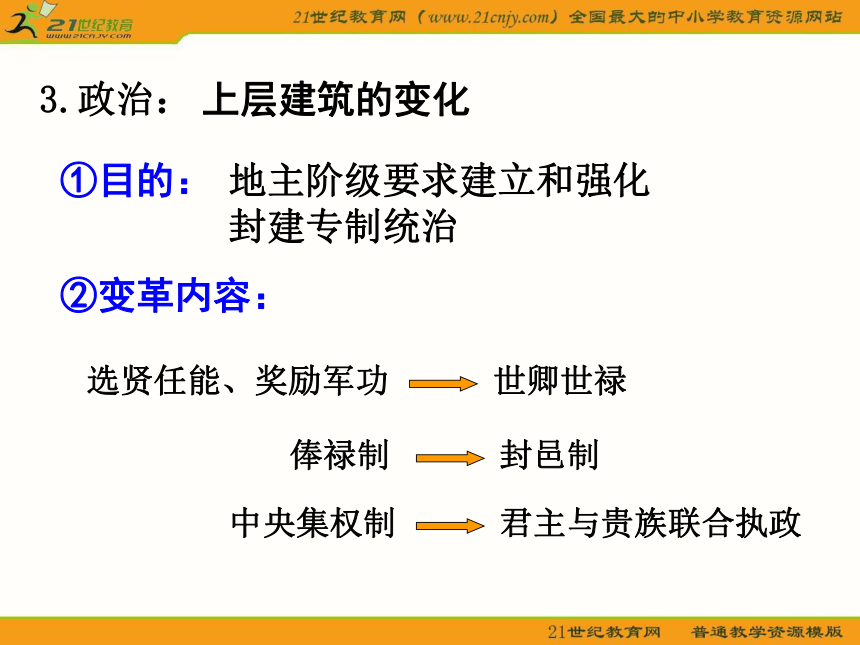

3.政治:

上层建筑的变化

①目的:

②变革内容:

选贤任能、奖励军功

世卿世禄

俸禄制

封邑制

中央集权制

君主与贵族联合执政

地主阶级要求建立和强化封建专制统治

4.军事(战争的需要):

富国强兵成为改革的内在动力

5.文化(意识形态的推动):

百家争鸣

→法家学说成为改革的思想理论武器

2.政治:地主阶级要求推翻旧制度,

建立和强化封建专制统治

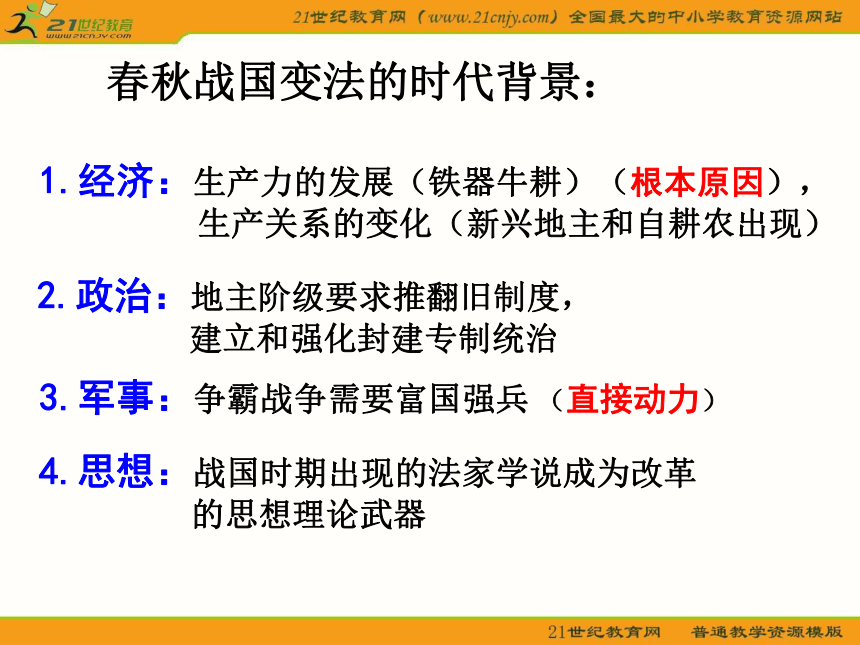

春秋战国变法的时代背景:

1.经济:生产力的发展(铁器牛耕)(根本原因),

生产关系的变化(新兴地主和自耕农出现)

3.军事:争霸战争需要富国强兵 (直接动力)

4.思想:战国时期出现的法家学说成为改革

的思想理论武器

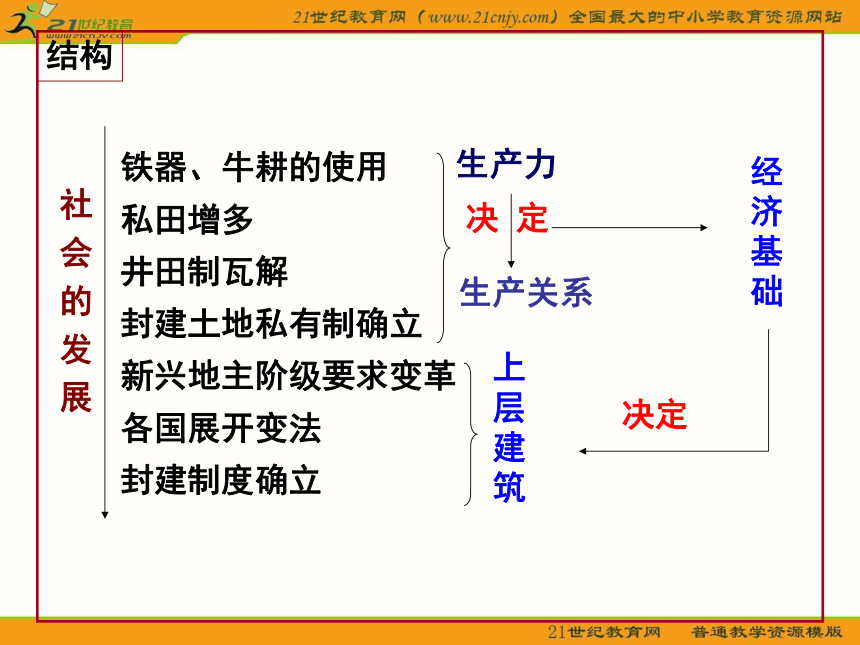

社会的发展

铁器、牛耕的使用

私田增多

井田制瓦解

封建土地私有制确立

新兴地主阶级要求变革

各国展开变法

封建制度确立

生产力

决 定

生产关系

上层建筑

经济基础

决定

结构

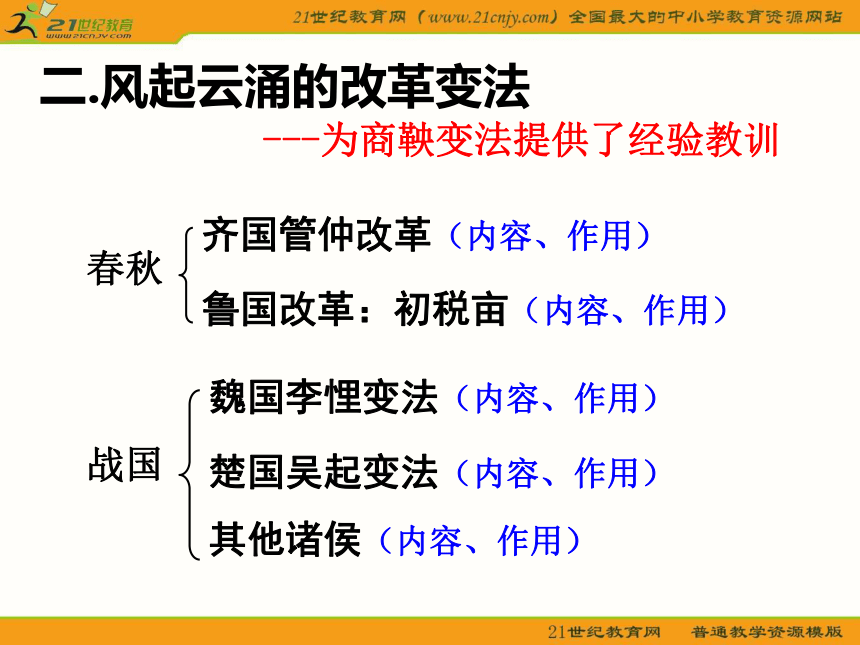

二.风起云涌的改革变法

---为商鞅变法提供了经验教训

春秋

齐国管仲改革(内容、作用)

鲁国改革:初税亩(内容、作用)

战国

魏国李悝变法(内容、作用)

楚国吴起变法(内容、作用)

其他诸侯(内容、作用)

管仲

齐桓公 姜小白

春秋时期:

齐国管仲改革:“相地而衰征”:

即是根据土地多少和田质好坏征收赋税。

(实质上承认私人对土地的所有权)

前594年,鲁国改革:“初税亩”:

含义:“履亩而税”,即是按亩收税;

(公开承认土地私有)

魏文侯 魏斯

李悝

战国时期:

前445年前后,李悝在魏国变法:

内容:

发展农业:“尽地力之教”;

保障百姓生活:“平籴法”;

加强法制和强化国家职能:制定《法经》

作用:

魏国率先强盛起来。

魏文侯 魏斯

吴起

前382年,吴起在楚国变法:

内容:

限制贵族权力: 。

裁免无能官员;

削减官吏俸禄: 。

要求官吏秉公执法: 。

作用:

楚国在一段时间对外兼并战争连连获胜,成为强国。

国家 主持者 时间 内容 作用

赵国 赵列侯 前408至前387年 选拔贤能者做官,并“节财俭用” 封建政权得以巩固

韩国 申不害 前335年 “循功劳,视次第”的因功行赏制度 诸侯不来侵伐

齐国 邹忌 前347年 整顿吏治、谨修法律而督奸吏 东方诸侯霸主

燕国 乐毅 前311至前279年 “与百姓同甘苦” 使燕国强盛起来

春秋时期的改革和战国时期的变法有什么不同?为什么会有这种不同?

不同的表现:(从目的、内容、性质来思考)

不同的根本原因:两种改革的社会历史条件不同

春秋时期,奴隶经济基础还经较巩固。

到了春秋末年和战国初年,随着井田制的瓦解,新的剥削方式产生,封建生产关系的出现和发展,新兴地主阶级的力量进一步壮大,为建立封建制度,推动各国的改革提供了条件。

三.处在十字路口的秦国

②秦国的落后:

秦穆公称霸西戎,但仍落后中原;

秦献公改革,无根本改观;

1.改革必要性

①改革是当时的大势所趋:(政治、经济、军事、思想)

2.改革可能性(商鞅变法的具体背景)

①有利条件

②历史机遇

③主观因素

权力集中、法家学说、尚武精神;

三家分晋、“士人游说”

秦孝公发愤图强;商鞅来秦

“晋分三家”:韩、魏、赵。

韩

魏

赵

公元前361年秦孝公继位。商鞅初到秦国时第一二次见到秦孝公,对他讲述学尧、舜等的帝王之道,孝公直打瞌睡;第三次他就与孝公讲述了富国图强之术,孝公听得津津有味,一连几天都不厌烦。

商鞅

练习题:

1.春秋与战国改革的不同之处主要是

A.内容不同 B.方式不同

C.发动者不同 D.性质不同

2.齐国管仲“相地而衰征”和鲁国“初税亩”,实质都是要( )

A.建立地主阶级专政 B.发展封建经济

C.逐步承认土地私有 D.消灭奴隶制残余

3.管仲改革期间,某贵族拥有封地300亩,另辟新荒地200亩,按当时的规定,他应该向国家交纳赋税的田亩数是( )

A.300亩 B.200亩 C.500亩 D.100亩

练习题:

4.下列事件,不属于封建地主阶级性质的改革运动的是

A.管仲改革 B.李悝变法

C.吴起变法 D.商鞅变法

5.战国初年,最先崛起的国家是

A.晋国 B.魏国 C.卫国 D.秦国

6.支持商鞅变法的秦国国君是

A.秦穆公 B.秦献公

C.秦孝公 D.秦王赢政

第二单元

(春秋战国)

春秋:前770----前476

战国:前475----前221

特征

大变革:奴隶社会向封建社会过渡

大动荡:春秋诸侯争霸战争(春秋五霸)、战国兼并战争(战国七雄),战乱频仍,政局动荡;

大发展:经济发展、思想文化、科学技术繁荣

一.社会变化的新气象

---春秋战国变法的时代背景

1.经济(生产力的进步):

社会经济发展

①农业生产有较大发展:……

②手工业技术进步:……

③商业日趋活跃:……

铁器牛耕

井田制瓦解

社会阶级关系变化

私田增多

封建土地私有制

2.经济(生产关系的变动):

封建生产关系产生

①土地私有制确立

②产生新的阶级力量

部分贵族、商人

新兴地主

平民、逃跑奴隶

自耕农

3.政治:

上层建筑的变化

①目的:

②变革内容:

选贤任能、奖励军功

世卿世禄

俸禄制

封邑制

中央集权制

君主与贵族联合执政

地主阶级要求建立和强化封建专制统治

4.军事(战争的需要):

富国强兵成为改革的内在动力

5.文化(意识形态的推动):

百家争鸣

→法家学说成为改革的思想理论武器

2.政治:地主阶级要求推翻旧制度,

建立和强化封建专制统治

春秋战国变法的时代背景:

1.经济:生产力的发展(铁器牛耕)(根本原因),

生产关系的变化(新兴地主和自耕农出现)

3.军事:争霸战争需要富国强兵 (直接动力)

4.思想:战国时期出现的法家学说成为改革

的思想理论武器

社会的发展

铁器、牛耕的使用

私田增多

井田制瓦解

封建土地私有制确立

新兴地主阶级要求变革

各国展开变法

封建制度确立

生产力

决 定

生产关系

上层建筑

经济基础

决定

结构

二.风起云涌的改革变法

---为商鞅变法提供了经验教训

春秋

齐国管仲改革(内容、作用)

鲁国改革:初税亩(内容、作用)

战国

魏国李悝变法(内容、作用)

楚国吴起变法(内容、作用)

其他诸侯(内容、作用)

管仲

齐桓公 姜小白

春秋时期:

齐国管仲改革:“相地而衰征”:

即是根据土地多少和田质好坏征收赋税。

(实质上承认私人对土地的所有权)

前594年,鲁国改革:“初税亩”:

含义:“履亩而税”,即是按亩收税;

(公开承认土地私有)

魏文侯 魏斯

李悝

战国时期:

前445年前后,李悝在魏国变法:

内容:

发展农业:“尽地力之教”;

保障百姓生活:“平籴法”;

加强法制和强化国家职能:制定《法经》

作用:

魏国率先强盛起来。

魏文侯 魏斯

吴起

前382年,吴起在楚国变法:

内容:

限制贵族权力: 。

裁免无能官员;

削减官吏俸禄: 。

要求官吏秉公执法: 。

作用:

楚国在一段时间对外兼并战争连连获胜,成为强国。

国家 主持者 时间 内容 作用

赵国 赵列侯 前408至前387年 选拔贤能者做官,并“节财俭用” 封建政权得以巩固

韩国 申不害 前335年 “循功劳,视次第”的因功行赏制度 诸侯不来侵伐

齐国 邹忌 前347年 整顿吏治、谨修法律而督奸吏 东方诸侯霸主

燕国 乐毅 前311至前279年 “与百姓同甘苦” 使燕国强盛起来

春秋时期的改革和战国时期的变法有什么不同?为什么会有这种不同?

不同的表现:(从目的、内容、性质来思考)

不同的根本原因:两种改革的社会历史条件不同

春秋时期,奴隶经济基础还经较巩固。

到了春秋末年和战国初年,随着井田制的瓦解,新的剥削方式产生,封建生产关系的出现和发展,新兴地主阶级的力量进一步壮大,为建立封建制度,推动各国的改革提供了条件。

三.处在十字路口的秦国

②秦国的落后:

秦穆公称霸西戎,但仍落后中原;

秦献公改革,无根本改观;

1.改革必要性

①改革是当时的大势所趋:(政治、经济、军事、思想)

2.改革可能性(商鞅变法的具体背景)

①有利条件

②历史机遇

③主观因素

权力集中、法家学说、尚武精神;

三家分晋、“士人游说”

秦孝公发愤图强;商鞅来秦

“晋分三家”:韩、魏、赵。

韩

魏

赵

公元前361年秦孝公继位。商鞅初到秦国时第一二次见到秦孝公,对他讲述学尧、舜等的帝王之道,孝公直打瞌睡;第三次他就与孝公讲述了富国图强之术,孝公听得津津有味,一连几天都不厌烦。

商鞅

练习题:

1.春秋与战国改革的不同之处主要是

A.内容不同 B.方式不同

C.发动者不同 D.性质不同

2.齐国管仲“相地而衰征”和鲁国“初税亩”,实质都是要( )

A.建立地主阶级专政 B.发展封建经济

C.逐步承认土地私有 D.消灭奴隶制残余

3.管仲改革期间,某贵族拥有封地300亩,另辟新荒地200亩,按当时的规定,他应该向国家交纳赋税的田亩数是( )

A.300亩 B.200亩 C.500亩 D.100亩

练习题:

4.下列事件,不属于封建地主阶级性质的改革运动的是

A.管仲改革 B.李悝变法

C.吴起变法 D.商鞅变法

5.战国初年,最先崛起的国家是

A.晋国 B.魏国 C.卫国 D.秦国

6.支持商鞅变法的秦国国君是

A.秦穆公 B.秦献公

C.秦孝公 D.秦王赢政

同课章节目录

- 第一单元 梭伦改革

- 1 雅典城邦的兴起

- 2 除旧布新的梭伦改革

- 3 雅典民主政治的奠基石

- 第二单元 商鞅变法

- 1 改革变法风潮与秦国历史机遇

- 2 “为秦开帝业”──商鞅变法

- 3 富国强兵的秦国

- 第三单元 北魏孝文帝改革

- 1 改革迫在眉睫

- 2 北魏孝文帝的改革措施

- 3 促进民族大融合

- 第四单元 王安石变法

- 1 社会危机四伏和庆历新政

- 2 王安石变法的主要内容

- 3 王安石变法的历史作用

- 探究活动课一 改革与发展

- 第五单元 欧洲的宗教改革

- 1 宗教改革的历史背景

- 2 马丁·路德的宗教改革

- 3 宗教改革运动的扩展

- 第六单元 穆罕默德·阿里改革

- 1 18世纪末19世纪初的埃及

- 2 穆罕默德·阿里改革的主要内容

- 3 改革的后果

- 第七单元 1861年俄国农奴制改革

- 1 19世纪中叶的俄国

- 2 农奴制改革的主要内容

- 3 农奴制改革与俄国的近代化

- 探究活动课二 古老文化与现代文明

- 第八单元 日本明治维新

- 1 从锁国走向开国的日本

- 2 倒幕运动和明治政府的成立

- 3 明治维新

- 4 走向世界的日本

- 第九单元 戊戌变法

- 1 甲午战争后民族危机的加深

- 2 维新运动的兴起

- 3 百日维新

- 4 戊戌变法

- 探究活动课三 改革成败的机遇与条件