赏析示例(新人教版·中国古代诗歌散文欣赏)

文档属性

| 名称 | 赏析示例(新人教版·中国古代诗歌散文欣赏) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2012-09-14 16:57:09 | ||

图片预览

文档简介

(共38张PPT)

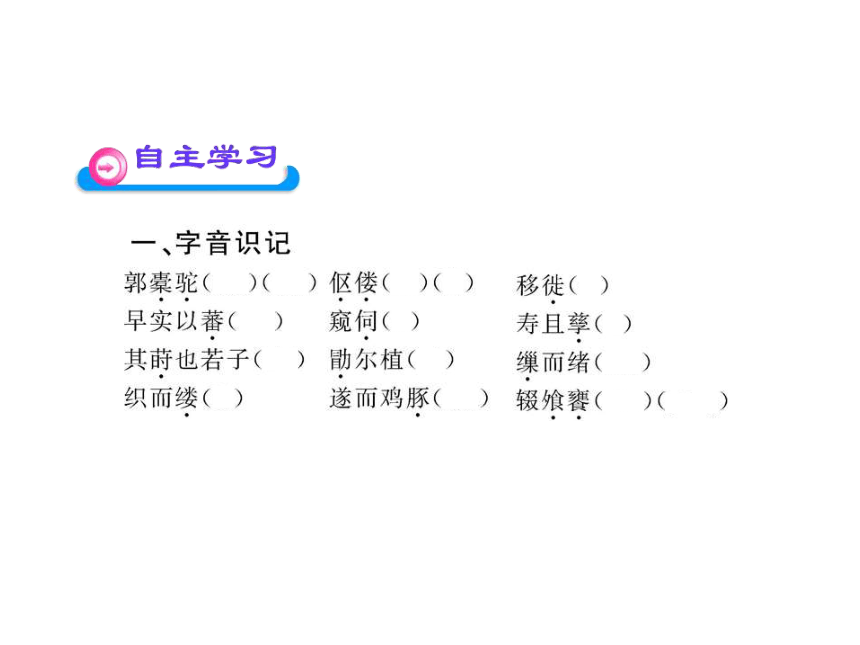

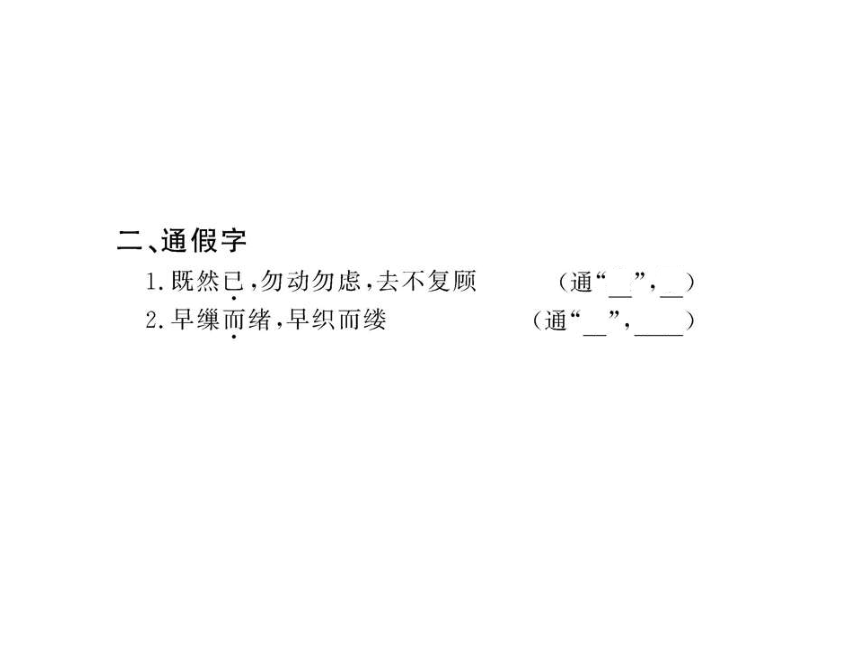

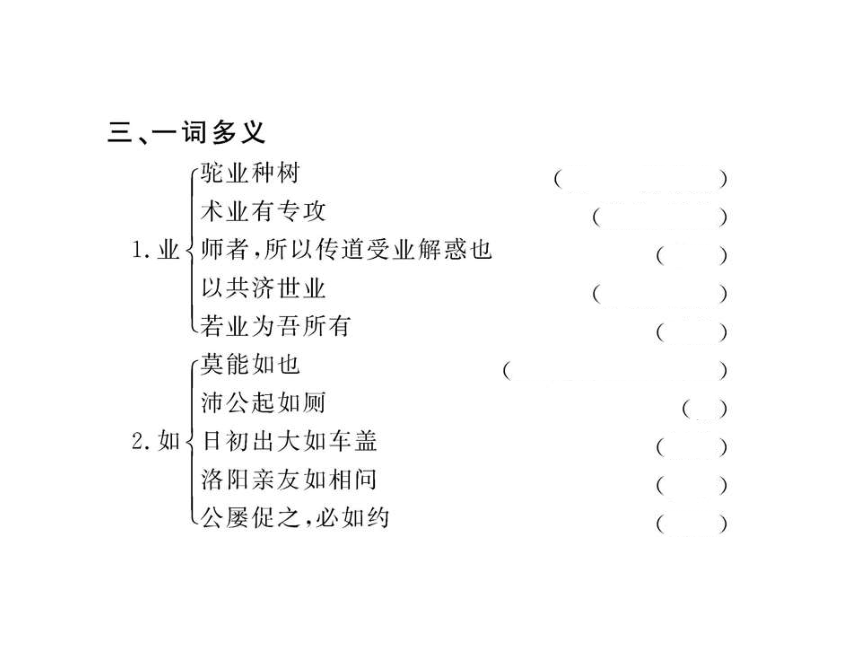

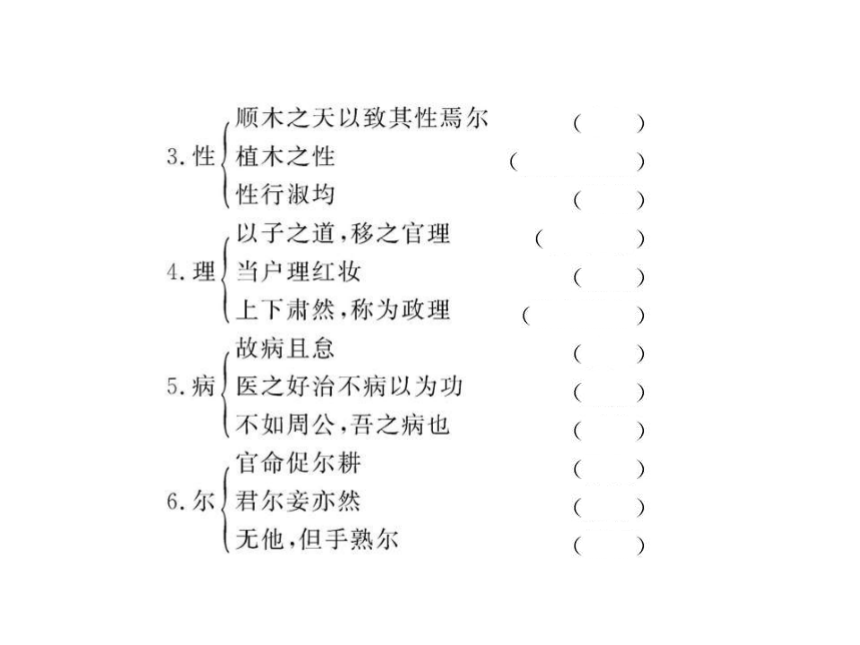

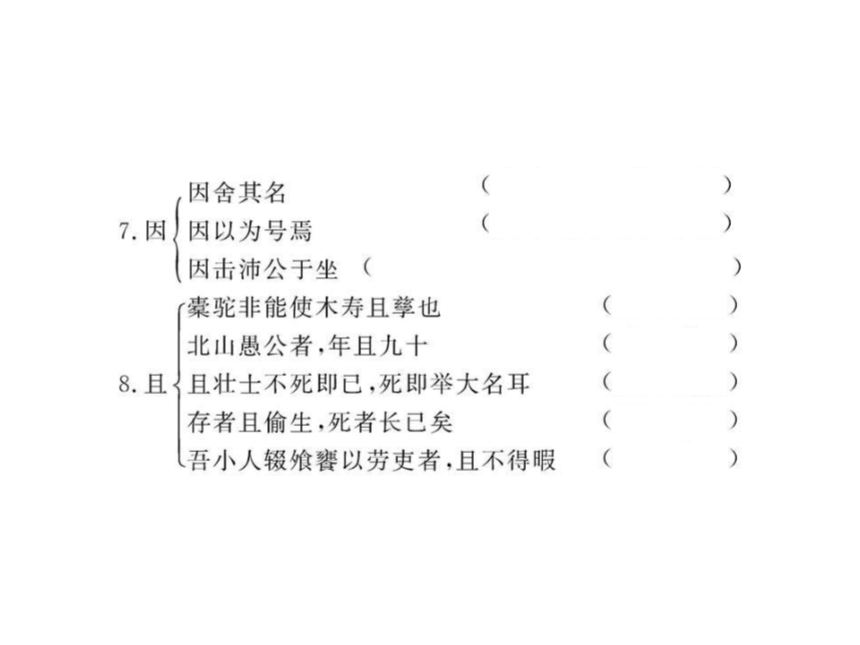

1.掌握“忧、业、蕃、舒、顾”等文言实词的含义,归纳“虽、因、且、焉”等虚词的用法。

2.学习文章对比和映衬的写法,认识本文的讽喻性特点。

3.通过生活化场景得到启发,进而深入体会本文借种树人之口阐发的为官治民的道理。

才情卓著、仕途坎坷的唐代文学家——柳宗元

柳宗元(773~819),字子厚,河东(今山

西永济)人。唐代文学家、哲学家,“唐宋

八大家”之一。因为他是河东人,又终于柳

州刺史任上,所以人称“柳河东”或“柳柳

州”。他21岁中进士,初期仕途较顺,后参

加王叔文领导的政治改革运动,曾任礼部员外郎。改革失败后,被贬为永州司马,后被贬为柳州刺史。

柳宗元是中唐时期杰出的文学家,和韩愈一起倡导了“古文运动”,与韩愈并称“韩柳”。柳宗元一生创作了600多篇作品,有诗有文,如《童区寄传》《捕蛇者说》《愚溪诗序》《黔之驴》《小石潭记》《江雪》《渔翁》等,著有《柳河东集》。

土地兼并的大背景催生的寓言体传记

这篇寓言体的传记,是柳宗元早年在长安任职时期的作品。本文是针对当时官吏繁政扰民的现象而为言的。中唐时期,豪强地主兼并掠夺土地日益严重,“富者兼地数万亩,贫者无容足之居”。仅有一点土地的农民,除了交纳正常的绢粟外,还要承受地方军政长官摊派下来的各种杂税。据《旧唐书·食货志》记载,各地官僚为巩固自己的地位,竞相向朝廷进贡,加紧对下层的盘剥,于是“通津达道者税之,莳蔬艺果者税之,死亡者税之”,民不聊生。这就是柳宗元写作本文的社会背景。

形形色色的古代传记

传记是指真实而全面地记载个人生平事迹的一种文体。在我国古代,它是随着纪传体史书的创立而诞生的。从传记与史书的关系看,我国古代的传记主要有史传和史外传两类。

史传是正史所载的人物传记。它的诞生应以司马迁《史记》的撰写为标志。在“二十四史”中,只有“前四史”

(《史记》、《汉书》、《后汉书》、《三国志》)的人物传记较为精彩,富有文学性。后来官修史书中的人物传记忌讳多,行文过于冷峻,可读性就差一些。

史外传是不附于史书,以单篇流传的传记,又称杂体传。它写的多是当代人物,对传主往往不作全面的介绍,而是就其突出的方面作简要记载,精巧灵活,文学色彩浓,是传记文学中较轻便的一种形式。

在我国古代,传记是由纪传体史书发展而来的。在艺术上,它不免带有文学和史学交融的特征:①事迹务实求真,表述可带主观色彩;②强调写出传主的性格特征;③具有一定的格局和体例。

虚词“且”常见的用法

(一)用作连词

1.递进关系,而且,并且。如:河水清且涟猗。

2.递进关系,况且,再说。如:且燕赵处秦革灭殆尽之际。

3.让步关系,尚且,还。如:臣死且不避,卮酒安足辞!

4.并列关系,又,又……又……,一面……,一面……。如:命如南山石,四体康且直!

(二)用作副词

1.将,将要。如:有怠而欲出者,曰:“不出,火且尽。”

2.暂且,姑且。如:誓不相隔卿,且暂还家去。

【且夫】句首助词,表示下文是更进一步的议论,“况且”“再说”之意。如:且夫天下非小弱也,雍州之地,崤函之固,自若也。

【且如】就像。如:且如今年冬,未休关西卒。

古今异义现象及解题方法

所谓“古今异义”,主要是指那些古今字形相同而意义用法已经不同的词,尤其是差别细微、容易被忽略的词。这种情况大致有:(1)词义扩大;(2)词义缩小;(3)词义转移;(4)感彩变化;(5)名称说法的改变。如“思厥先祖父”中的“祖父”古义为“祖辈、父辈”,今指“父亲的父亲”。又如“而从六国破亡之故事”中“故事”古义为“先例、旧事”,今指“真实的或虚构的用作讲述对象的事情”。解答此类题时,要注意该词在特定的上下文中意思总是确定的,所以在阅读中根据上下文推断词义是一个重要原则,也是一种重要的能力。

如何辨析省略句

一、主语的省略

由于文言文中的第三人称代词“之”“其”不能做主语,因此主语省略在文言文中很常见。主语的省略,主要可以分为承前省略、蒙后省略、对话省略等形式。

1.承前省略。如果在上文中已经提到,为了避免重复,后面句子若出现的是同样的主语,则后面句子的主语就可以省略。 如:“廉颇为赵将,( )伐齐,大破之。” 为了避免重复,句中的括号部分承前省略了主语“廉颇”。

2.蒙后省略。主语到后面再明确出来。如:“七月( )在野,……十月蟋蟀入我床下。”意为“七月份,(蟋蟀)在田野里,……十月份蟋蟀进入我床下”。

二、谓语的省略

一是对举的句子中, 二是对话的句子中。根据对话环境和上下关系可以清楚地确定谓语,不会影响表达效果。如:“夫战,勇气也。一鼓作气,再( )而衰,三( )而竭。”这是口语对话,“再”“三”后的“鼓”承上省略。

三、宾语的省略

1.代词充当宾语可以省略。如:“项伯亦拔剑起舞,常以身翼蔽沛公,庄不得击( )。”这里,“击”后省略宾语“之”。

2.第一个动词之后的宾语,兼作第二个动词的兼语可以省略。如:“由也为之,比及三年,可使( )有勇,且知方也。”这里,“使有勇气”,“使”后省略了兼语“之”。

四、介词的省略

古汉语中,介词的省略是相当普遍的,其中以“于”和“以”最为常见。如:“将军战( )河北,臣战( )河南。”省略介词“于”。

分析文章的内容和主题思想

1.郭橐驼总结的种树方法是什么?

提示:

2.“种树”和“治民”有何相通之处?

提示:种树:根拳而土易→旦视而暮抚→已去而复顾→爪其

肤以验→摇其本以观

(总结:勤虑害树。虽曰爱之,其实害之;虽曰忧之,其实

仇之。)

治民:促尔耕→勖尔植→督尔获→早缫而绪→早织而缕→字

而幼孩→遂而鸡豚

(总结:繁政扰民。何以蕃吾生而安吾性耶?)

综观全文,我们应注意三点:一是无论种树或治民,都要“顺天致性”,而不宜违逆其道;二是想要“顺天致性”,必先掌握树木或人民究竟怎样才能“硕茂以蕃”,亦即摸清事物发展规律;三是动机效果必须统一,不应好心办坏事,或只把好心停留在表面上和口头上。把这三点做好,才算懂得真正的“养人术”。

3.作者写郭橐驼种树的真正目的是什么?

提示:以寓言的方式进行讽谏,是古代中国文人向帝王或上层统治者提意见的传统做法。本文主旨是讲顺民之性以养民之道,但文章却不是进行理论上的辩证,而是巧妙地通过给郭橐驼立传,通过其介绍养树的经验,再把养树之道“移之官理”,巧妙地把“养树”与“养民”联系起来,委婉含蓄地说明顺民之性以养民的道理,揭露并讽刺了统治者的苛政繁令对百姓的骚扰侵害,提出宽简为政、让百姓安居乐业的主张。

婉约而多讽是本文的特色之一。

本文结尾一句道出了写作意图,那就是“传其事以为官戒”。寓言有着委婉含蓄的特点,也间杂着幽默的成分。柳宗元这篇人物传记,也是通过故事进行劝诫的,这决定了它“婉约而多讽”的风格。这种风格基本上是通过所传人物的话语表现出来的,如第四段,一个“知种树而已”的驼者,欲止又言,在朴实的简单类比中,揭示出了吏治的弊端,颇具讽刺意味。其中的一些话语,如“理,非吾业也”“若甚怜焉,而卒以祸”“若是,则与吾业者其亦有类乎”,婉转而幽默,含不尽之意于言外。

探究文章的表现手法

1.本文在写作上采用了对比和映衬的方法,请举例说明。

提示:以“种树”喻“治民”是这篇传记写作的出发点,对比和映衬的写法也是这种寓言风格的需要。

对比可以突出事物的特点,显现事物的差别,加强说理的力度,甚至收到不言自明的功效。本文中的对比,有叙事性的,如两种种树方法的对比;有论述性的,如郭橐驼对自己种树方法的归纳和对“他植者”的批评。

映衬就是互相照应的写法,通过上下文内容或语意的遥相呼应,来强化表达效果。本文先谈“养树”,后论“养人”,这本身就是运用了映衬的写法。这样写,有关树和人的话题合而为一,互相补充,增强了文章的气势。在语意上相互映衬的例子,如郭橐驼谈“养树”一段,开头说“橐驼非能使木寿且孳也”,最后则以“吾又何能为哉”回应,在自谦之中,起到了强化观点的作用;论“养人”一段的首尾也是这样呼应的。

2.本文篇名虽为“传”,却与一般人物传记有所不同,你能具体说说吗?

提示:本文题目为“传”,但兼有寓言性质。柳宗元的传记散文和一般史传文不同,常常是通过对某些下层人物的描写,反映当时人民的困苦生活,揭露社会矛盾,针砭时弊,并表达对美好生活的向往和追求。本文以为人物立传的方式,寓治国养民之理于种树之道中,揭露了当时统治阶层政令繁乱的弊端及其给民众带来的灾难,表现了柳宗元革除弊政、“养民”治国的思想。

如何在写作中运用对比手法

通过对比描写来突出事物的特点与变化,是写作中常用的一种方法。如果熟练掌握并巧妙运用,往往会达到意想不到的效果。

(1)通过对比突出事物的性质、状态、特征,给读者留下深刻的印象。

(2)通过对比有力地突出文章的中心。如《两条马路聊巨变》,作者通过自身经历的对比,写出家乡的变化。

(3)通过对比多角度展示事物的变化。在写作时,要尽可能围绕中心多设置对比点,使文章的层次和中心逐步明朗化。

(4)通过对比展现人物的形象和性格特征。如鲁迅在《故乡》一文中写家乡的变化时,更多地把笔墨用在了刻画闰土和杨二嫂两个人物的形象、性格的变化上,从而表达出作者悲凉的心情。

1.掌握“忧、业、蕃、舒、顾”等文言实词的含义,归纳“虽、因、且、焉”等虚词的用法。

2.学习文章对比和映衬的写法,认识本文的讽喻性特点。

3.通过生活化场景得到启发,进而深入体会本文借种树人之口阐发的为官治民的道理。

才情卓著、仕途坎坷的唐代文学家——柳宗元

柳宗元(773~819),字子厚,河东(今山

西永济)人。唐代文学家、哲学家,“唐宋

八大家”之一。因为他是河东人,又终于柳

州刺史任上,所以人称“柳河东”或“柳柳

州”。他21岁中进士,初期仕途较顺,后参

加王叔文领导的政治改革运动,曾任礼部员外郎。改革失败后,被贬为永州司马,后被贬为柳州刺史。

柳宗元是中唐时期杰出的文学家,和韩愈一起倡导了“古文运动”,与韩愈并称“韩柳”。柳宗元一生创作了600多篇作品,有诗有文,如《童区寄传》《捕蛇者说》《愚溪诗序》《黔之驴》《小石潭记》《江雪》《渔翁》等,著有《柳河东集》。

土地兼并的大背景催生的寓言体传记

这篇寓言体的传记,是柳宗元早年在长安任职时期的作品。本文是针对当时官吏繁政扰民的现象而为言的。中唐时期,豪强地主兼并掠夺土地日益严重,“富者兼地数万亩,贫者无容足之居”。仅有一点土地的农民,除了交纳正常的绢粟外,还要承受地方军政长官摊派下来的各种杂税。据《旧唐书·食货志》记载,各地官僚为巩固自己的地位,竞相向朝廷进贡,加紧对下层的盘剥,于是“通津达道者税之,莳蔬艺果者税之,死亡者税之”,民不聊生。这就是柳宗元写作本文的社会背景。

形形色色的古代传记

传记是指真实而全面地记载个人生平事迹的一种文体。在我国古代,它是随着纪传体史书的创立而诞生的。从传记与史书的关系看,我国古代的传记主要有史传和史外传两类。

史传是正史所载的人物传记。它的诞生应以司马迁《史记》的撰写为标志。在“二十四史”中,只有“前四史”

(《史记》、《汉书》、《后汉书》、《三国志》)的人物传记较为精彩,富有文学性。后来官修史书中的人物传记忌讳多,行文过于冷峻,可读性就差一些。

史外传是不附于史书,以单篇流传的传记,又称杂体传。它写的多是当代人物,对传主往往不作全面的介绍,而是就其突出的方面作简要记载,精巧灵活,文学色彩浓,是传记文学中较轻便的一种形式。

在我国古代,传记是由纪传体史书发展而来的。在艺术上,它不免带有文学和史学交融的特征:①事迹务实求真,表述可带主观色彩;②强调写出传主的性格特征;③具有一定的格局和体例。

虚词“且”常见的用法

(一)用作连词

1.递进关系,而且,并且。如:河水清且涟猗。

2.递进关系,况且,再说。如:且燕赵处秦革灭殆尽之际。

3.让步关系,尚且,还。如:臣死且不避,卮酒安足辞!

4.并列关系,又,又……又……,一面……,一面……。如:命如南山石,四体康且直!

(二)用作副词

1.将,将要。如:有怠而欲出者,曰:“不出,火且尽。”

2.暂且,姑且。如:誓不相隔卿,且暂还家去。

【且夫】句首助词,表示下文是更进一步的议论,“况且”“再说”之意。如:且夫天下非小弱也,雍州之地,崤函之固,自若也。

【且如】就像。如:且如今年冬,未休关西卒。

古今异义现象及解题方法

所谓“古今异义”,主要是指那些古今字形相同而意义用法已经不同的词,尤其是差别细微、容易被忽略的词。这种情况大致有:(1)词义扩大;(2)词义缩小;(3)词义转移;(4)感彩变化;(5)名称说法的改变。如“思厥先祖父”中的“祖父”古义为“祖辈、父辈”,今指“父亲的父亲”。又如“而从六国破亡之故事”中“故事”古义为“先例、旧事”,今指“真实的或虚构的用作讲述对象的事情”。解答此类题时,要注意该词在特定的上下文中意思总是确定的,所以在阅读中根据上下文推断词义是一个重要原则,也是一种重要的能力。

如何辨析省略句

一、主语的省略

由于文言文中的第三人称代词“之”“其”不能做主语,因此主语省略在文言文中很常见。主语的省略,主要可以分为承前省略、蒙后省略、对话省略等形式。

1.承前省略。如果在上文中已经提到,为了避免重复,后面句子若出现的是同样的主语,则后面句子的主语就可以省略。 如:“廉颇为赵将,( )伐齐,大破之。” 为了避免重复,句中的括号部分承前省略了主语“廉颇”。

2.蒙后省略。主语到后面再明确出来。如:“七月( )在野,……十月蟋蟀入我床下。”意为“七月份,(蟋蟀)在田野里,……十月份蟋蟀进入我床下”。

二、谓语的省略

一是对举的句子中, 二是对话的句子中。根据对话环境和上下关系可以清楚地确定谓语,不会影响表达效果。如:“夫战,勇气也。一鼓作气,再( )而衰,三( )而竭。”这是口语对话,“再”“三”后的“鼓”承上省略。

三、宾语的省略

1.代词充当宾语可以省略。如:“项伯亦拔剑起舞,常以身翼蔽沛公,庄不得击( )。”这里,“击”后省略宾语“之”。

2.第一个动词之后的宾语,兼作第二个动词的兼语可以省略。如:“由也为之,比及三年,可使( )有勇,且知方也。”这里,“使有勇气”,“使”后省略了兼语“之”。

四、介词的省略

古汉语中,介词的省略是相当普遍的,其中以“于”和“以”最为常见。如:“将军战( )河北,臣战( )河南。”省略介词“于”。

分析文章的内容和主题思想

1.郭橐驼总结的种树方法是什么?

提示:

2.“种树”和“治民”有何相通之处?

提示:种树:根拳而土易→旦视而暮抚→已去而复顾→爪其

肤以验→摇其本以观

(总结:勤虑害树。虽曰爱之,其实害之;虽曰忧之,其实

仇之。)

治民:促尔耕→勖尔植→督尔获→早缫而绪→早织而缕→字

而幼孩→遂而鸡豚

(总结:繁政扰民。何以蕃吾生而安吾性耶?)

综观全文,我们应注意三点:一是无论种树或治民,都要“顺天致性”,而不宜违逆其道;二是想要“顺天致性”,必先掌握树木或人民究竟怎样才能“硕茂以蕃”,亦即摸清事物发展规律;三是动机效果必须统一,不应好心办坏事,或只把好心停留在表面上和口头上。把这三点做好,才算懂得真正的“养人术”。

3.作者写郭橐驼种树的真正目的是什么?

提示:以寓言的方式进行讽谏,是古代中国文人向帝王或上层统治者提意见的传统做法。本文主旨是讲顺民之性以养民之道,但文章却不是进行理论上的辩证,而是巧妙地通过给郭橐驼立传,通过其介绍养树的经验,再把养树之道“移之官理”,巧妙地把“养树”与“养民”联系起来,委婉含蓄地说明顺民之性以养民的道理,揭露并讽刺了统治者的苛政繁令对百姓的骚扰侵害,提出宽简为政、让百姓安居乐业的主张。

婉约而多讽是本文的特色之一。

本文结尾一句道出了写作意图,那就是“传其事以为官戒”。寓言有着委婉含蓄的特点,也间杂着幽默的成分。柳宗元这篇人物传记,也是通过故事进行劝诫的,这决定了它“婉约而多讽”的风格。这种风格基本上是通过所传人物的话语表现出来的,如第四段,一个“知种树而已”的驼者,欲止又言,在朴实的简单类比中,揭示出了吏治的弊端,颇具讽刺意味。其中的一些话语,如“理,非吾业也”“若甚怜焉,而卒以祸”“若是,则与吾业者其亦有类乎”,婉转而幽默,含不尽之意于言外。

探究文章的表现手法

1.本文在写作上采用了对比和映衬的方法,请举例说明。

提示:以“种树”喻“治民”是这篇传记写作的出发点,对比和映衬的写法也是这种寓言风格的需要。

对比可以突出事物的特点,显现事物的差别,加强说理的力度,甚至收到不言自明的功效。本文中的对比,有叙事性的,如两种种树方法的对比;有论述性的,如郭橐驼对自己种树方法的归纳和对“他植者”的批评。

映衬就是互相照应的写法,通过上下文内容或语意的遥相呼应,来强化表达效果。本文先谈“养树”,后论“养人”,这本身就是运用了映衬的写法。这样写,有关树和人的话题合而为一,互相补充,增强了文章的气势。在语意上相互映衬的例子,如郭橐驼谈“养树”一段,开头说“橐驼非能使木寿且孳也”,最后则以“吾又何能为哉”回应,在自谦之中,起到了强化观点的作用;论“养人”一段的首尾也是这样呼应的。

2.本文篇名虽为“传”,却与一般人物传记有所不同,你能具体说说吗?

提示:本文题目为“传”,但兼有寓言性质。柳宗元的传记散文和一般史传文不同,常常是通过对某些下层人物的描写,反映当时人民的困苦生活,揭露社会矛盾,针砭时弊,并表达对美好生活的向往和追求。本文以为人物立传的方式,寓治国养民之理于种树之道中,揭露了当时统治阶层政令繁乱的弊端及其给民众带来的灾难,表现了柳宗元革除弊政、“养民”治国的思想。

如何在写作中运用对比手法

通过对比描写来突出事物的特点与变化,是写作中常用的一种方法。如果熟练掌握并巧妙运用,往往会达到意想不到的效果。

(1)通过对比突出事物的性质、状态、特征,给读者留下深刻的印象。

(2)通过对比有力地突出文章的中心。如《两条马路聊巨变》,作者通过自身经历的对比,写出家乡的变化。

(3)通过对比多角度展示事物的变化。在写作时,要尽可能围绕中心多设置对比点,使文章的层次和中心逐步明朗化。

(4)通过对比展现人物的形象和性格特征。如鲁迅在《故乡》一文中写家乡的变化时,更多地把笔墨用在了刻画闰土和杨二嫂两个人物的形象、性格的变化上,从而表达出作者悲凉的心情。

同课章节目录